Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

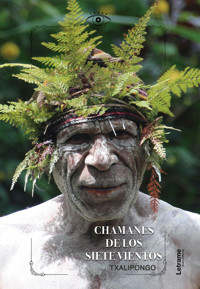

En Chamanes de los siete vientos, el autor nos embarca en un viaje fascinante a través de los rincones más remotos del planeta, explorando las tradiciones chamánicas de diversas culturas. Desde el misterioso Amazonas hasta las heladas llanuras de Siberia, pasando por el ardiente desierto de Wirikuta, las selvas de Papúa o el corazón de África, el lector es transportado a un mundo de misterio tan mágico que por momentos se olvida de que se trata de una historia real.Siete pueblos, siete plantas maestras, siete rituales tan opuestos como similares, en búsqueda de aprendizajes en diferentes idiomas, pero con el mismo ritmo, van tejiendo un cautivador estudio antropológico que transforma su propia vida de manera profunda y sorprendente, encontrando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía.No es solo un relato de aventuras exóticas, sino también una exploración íntima de la mente y el espíritu. Es un testimonio conmovedor de la capacidad del ser humano para trascender las barreras culturales y encontrar la sabiduría universal que yace en lo más profundo de nuestra propia naturaleza.Chamanes de los siete vientos despierta la pasión por viajar y por explorar las profundidades de uno mismo. Su fluidez narrativa te atrapa desde la primera página y te deja con la sensación de que, al cerrar el libro, has emprendido un viaje transformador junto al autor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Txalipongo

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz

Diseño de cubierta: Rubén García

Supervisión de corrección: Celia Jiménez

ISBN: 978-84-1068-363-1

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

A todas aquellas mujeres y hombres medicina que se han atrevido a ayudar a sanar en cada rincón del planeta pese a ser juzgados y deslegitimados por una amplia parte de su entorno. Valientes.

Prólogo

La mayoría de las historias que cuento son reales, son vividas.

Otras, son sueños, también reales.

Otras, productos de mi imaginación.

Algunas no tengo claro si son reales o no.

Algunas creo que son demasiado mágicas pese a ser reales.

Otras, directamente, me cuesta creer que sean reales aunque las haya vivido.

Sea como fuere, todas proceden de una u otra manera de mi mente.

O quizá de mi alma.

Disfrútenlas.

Un par de notas

Como pequeño homenaje a quienes tanto me enseñaron, los nombres de las diferentes etnias indígenas están escritos con mayúscula inicial al referirme a ellos como pueblo o nación, pese a que no es lo que la RAE recomienda.

El libro no está escrito en orden cronológico.

Entiendo que, si el tiempo existiera, no sería una línea recta, sino una espiral.

Como toda espiral, más tarde volverá.

Río Takana y más allá

Todo empezó con una visión. Recuerdo muy lúcidamente aquella noche en las mágicas montañas de Montserrat. De repente, era yo volando sobre el curso de un río, que no podía ser otro que el Amazonas. La visión era muy clara, no había opción.

Pocos meses después, embarcaba en un avión de Lisboa a Manaos. Siempre recordaré la noche anterior al vuelo. Vivía en un caserío del interior de Euskal Herria, al pie de las montañas, y mi mente estaba asimilando que al día siguiente volaría a la selva, con esa quietud que provoca la inquietud. Tranquilo en apariencia física, recostado en un sofá, nervioso internamente por no saber ni a dónde iba ni por qué iba..., ni siquiera si debía ir.

Aquel caserío era una casa de los sueños, donde convivíamos ocho jóvenes, con diferentes ilusiones en edad de experimentar y volar. De pronto, a la velocidad del rayo, entró una de mis compañeras de hogar, me saludó con su clásico:

—¡Kaixo, guapo!

Y continuó:

—Tengo que hacer unas cosas, mañana nos vemos.

—No, yo mañana vuelo a la selva bien prontito.

—Vale, pues mañana me cuentas.

Me quedé perplejo; me sorprendía esa velocidad, ese ir tan rápido por la vida sin que diera tiempo ni siquiera a escuchar. Compartíamos algo, las ganas de vivir y soñar, pero soñábamos sueños tan diferentes…

Con este último mensaje de la civilización occidental aún resonando, salté de aeropuerto en aeropuerto y, para media tarde, ya estaba en Manaos, la capital de la Amazonia brasileña. Utilicé la rapidez occidental para llegar a la calma natural.

Una vez en Manaos, era momento de seguir la visión; como mencioné, era clara. Debía remontar el río Amazonas sin tener muy claro hacia dónde.

Mientras me adaptaba al sudor tropical, di un paseo por el bullicioso puerto fluvial, investigando las opciones para navegar río adentro. Finalmente, me decanté por un barco que navegaba aguas arriba por el río Solimoes, desde Manaos hasta el punto donde se encuentra la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil.

Sé que ir en contra de la dirección del agua parece romper con el feng shui, y que, para un viaje espiritual, lo ideal sería dejarse llevar y fluir a favor de la corriente. Pero luego me acordé del salmón y me di cuenta de que, en ocasiones, damos por hecho que lo natural solo tiene una dirección.

El Amazonas y todos sus afluentes son ecosistemas vibrantes de vida y, aunque no hay salmones, albergan desde la icónica piraña hasta el ancestral pirarucú. Pero hablando de ir a contracorriente, hay que mencionar al candirú, también conocido como pez palillo de dientes o incluso pez cachondo. Su nombre se debe a que es el que no te permite orinar en el Amazonas, ya que le atrae tanto la orina humana que puede subir por ella y alojarse en tu uretra, provocando serias complicaciones.

Barco encontrado, salía a la mañana siguiente; pero, sabiendo que pasaría la noche allí embarcado, decidí ubicarme en él. Ya tenía experiencia de viajes pasados, todo lo que hace falta en un barco de estos es una hamaca con sus dos cuerdas para colgarla, un tupper en el que te sirvan la comida y un tenedor. Aparte de eso, es muy recomendable aprovechar el suculento mercado de Manaos para aprovisionarte bien de frutas tropicales de todos los colores para los días venideros.

Tenía todo lo necesario excepto una de las cuerdas para sujetar la hamaca. Típico de mí; soy esa clase de hombre perezoso capaz de llevar una cuerda pero olvidar la otra. Aproveché que vi a un personajillo similar a mí, con barba y probabilidad de entender mi idioma, para preguntarle si podía ayudarme. Tras unos momentos de miradas curiosas, nos dimos cuenta de que habíamos coincidido hacía una década en otra etapa de nuestra vida, por las calles de Barcelona. Teníamos varios amigos en común y habíamos cenado juntos en alguna ocasión. Fue mágico descubrir que, detrás de aquellas barbas, tenía un cómplice para tan largo viaje.

Poco a poco, todos los tripulantes fueron subiendo al barco: la mayoría eran indígenas brasileños de diferentes poblados de la Amazonia que volvían a sus hogares —unos doscientos—, a esto habría que sumar algún indigena peruano que aún seguiría más allá y, finalmente, añadir una veintena de jóvenes internacionales de diferentes países, desde Australia hasta Holanda, que acababan de estar presenciando el mundial de fútbol en tierras brasileñas y ahora querían seguir viajando hacia Perú, descubriendo Sudamérica. Y luego estaba yo, el término medio por primera vez en mi vida; por un lado, cercano a los indígenas, porque mi intención era hacer su viaje; pero, por otro lado, comprendiendo perfectamente a los viajeros, porque en otra etapa de mi vida fui uno de ellos.

Pasaron los días y las noches. El espectáculo era lo siguiente a precioso. El interior del barco eran cientos de hamacas colgando de diferentes colores y gente sonriendo o roncando mayoritariamente. El exterior, aún más precioso; consistía principalmente en sentarte en la popa mientras observabas cómo delfines rosados iban persiguiendo el barco. A ambas orillas, aparecían pueblos en mitad de la nada, o del todo. Es curioso cómo la nada a veces es sinónimo de no tener carreteras, cuando en realidad lo tienen todo y con todo quiero decir: alimentos, medicinas, agua y hogar. Todo eso te lo proporciona la selva en unos sitios y la carretera en otros.

Y mientras estás ahí tumbado, van pasando los mejores anocheceres de tu vida por tus ojos; te apresuras por ver amanecer; ves venir unas tormentas bestiales desde lejos y te refugias, escuchándolas rugir cuando las tienes encima. Entre una cosa y otra, aparece algún arcoiris que hace de puente sobre el río Amazonas, generando una imagen muy similar al paraíso. Y, por supuesto, los árboles, esos que están en las orillas dando inicio a la densa jungla. Que ahí están quietos, que te miran con soberbia y parecen decirte: «Tú, pringado, que tienes que hacer miles de kilómetros y dependes de pasaportes y dinero para llegar hasta aquí. Y que, en cuanto hueles una tormenta, corres a refugiarte. Yo, en cambio, aquí estoy, quieto y firme, creciendo hacia las nubes, disfrutando cada día de esos arcoiris y bañándome de gusto bajo cada tormenta. No solo eso, sino que además soy medicina para ti; te ayudo a sanar, te alimento con mis frutos y, el día que caiga, te ayudaré a encender tu casa y construir tu hogar».

Aunque la mayor diferencia entre nosotras y ellos es que nunca llamarían «pringado» a nadie y que nunca pecarían de soberbia. Al contrario, en sus ramas alojan aves, por su interior se esconden insectos y de sus raíces generan hongos, siempre pensando en futuras generaciones y en mantener un equilibrio ecosistémico.

Sin darme cuenta, pasaron esas siete noches que, al arrancar el barco en Manaos y cruzar del río Negro al río Solimoes por el llamado encontro das aiguas—donde se diferencia claramente medio río negro y medio marrón—, se me antojaban infinitas y con riesgo de aburrimiento. Sin embargo, una semana después, cuando el barco estaba a punto de echar sus amarres en Tabatinga, fui consciente de lo corto que se me había hecho. Como camaleones resilientes que somos, habíamos hecho del barco un hogar y de sus tripulantes una familia. Sentí una mezcla entre pena y vértigo al tener que abandonarlo, porque, una vez fuera, vuelves a ser tú solo con el mundo y, cuán síndrome de Estocolmo, a toda experiencia te adaptas, te haces y te cuesta despegarte de ella.

La realidad es que habíamos llegado y, junto a toneladas de bananas, bananos, plátanos y otras terminologías que solo los lugareños diferencian, algún yacaré —pequeño caimán para consumo humano—, cabras, vacas y un sinfín de productos, unos más éticos que otros, como los huevos de tortuga, descendimos del barco todos los humanos.

Había llegado mi momento; la visión estaba haciéndose realidad, pero ¿ahora qué?, ¿dónde estaba ese chamán con el que iba a aprender la magia de la selva?

Tocaba indagar y preguntar; siempre es difícil preguntar por plantas enteógenas como puede ser la ayahuasca, conocida en el lado colombiano como yagé. Nunca sabes qué pensarán los lugareños al respecto, por muy autóctono que sea el producto. Como os he comentado, me encontraba en la triple frontera: a un lado del río se cruzaba caminando de Brasil a Colombia, en la otra orilla del río comenzaba Perú.

En el lado brasileño, está mucho más aceptada socialmente esta peculiar planta. Hay varias iglesias que ofrecen el brebaje desde el amor en ceremonias que se celebran periódicamente en comunidad, lo más similar a una misa de domingo que se os pueda ocurrir en la que visten de blanco y bailan suavemente con música celestial. Esta fue mi primera estación; había visto vídeos de un anciano chamán de la zona y pregunté por él. Allí pasé una noche, pero ya desde el comienzo me di cuenta de que aquel no era mi lugar. El sabio maestro acababa de cumplir 99 años, apenas escuchaba, y yo, como todo castellanoparlante, soy capaz de entender mínimamente el portugués, pero una cosa es leer un periódico de Lisboa y otra muy distinta comprender a un indígena tikuna de la selva amazónica de casi un siglo de edad. Es cierto que valoro profundamente la sabiduría que otorga la edad y que me encanta comunicarme sin idioma —siempre he preferido viajar a donde no entiendo a nadie que a donde lo entiendo todo—, pero este no era mi lugar.

La segunda noche, me dirigí a una tienda de plantas medicinales que había en el municipio de Letizia, lado colombiano de la zona. Es curiosa la pertenencia de este territorio a Colombia, cuando la única forma de llegar desde allí al resto del país es en avión. Es como si fuera una isla; geográficamente, no tiene ningún sentido que pertenezca a Colombia, pero todos sabemos que política y geografía siempre han sido dos cosas diferentes. Inesperadamente, al consultar en esta especie de tienda-museo sobre la etnobotánica de la zona, me pusieron cara de «nosotros no sabemos nada de eso». A esto es a lo que me refería cuando, al llegar, decía que no era fácil saber a quién preguntar ni cómo, porque esta planta para unos es una más entre las plantas de la selva, con unas propiedades medicinales concretas, para otros es la que se ofrece en misa dentro de la iglesia mientras que para algunos, es una planta del diablo que casi mejor ni nombrar.

Aun así, segundos después de ponerme esa cara de «a mí no me preguntes por cosas ilegales», me indicó que en la cafetería que había al otro lado de la calle había una señora sirviendo jugos, que le preguntara a ella. Aclaro que la ayahuasca no es ilegal en esta parte del planeta, es completamente legal y aceptada en todos los países que comparten la selva amazónica, que son siete. No sucede lo mismo en el resto del globo, especialmente en Francia, Reino Unido o Estados Unidos, donde se considera altamente ilegal, con duras penas para el que la posea; mientras que en otros lugares se encuentra en un estado alegal, algo así como que depende de qué juez te pille. Habitualmente, sucede que el compuesto de la ayahuasca es un brebaje que tradicionalmente se ha hecho mezclando varias plantas, unas cinco de media, aunque los ingredientes básicos son dos: la ayahuasca y la chacruna (en ocasiones sustituida por la chaliponga). La ayahuasca es una liana que, en la mayoría de variedades, crece enroscada con forma de ADN y que muchas corrientes que creen que cada sustancia cura a su similar; así como manifiestan que la nuez sana la memoria por su parecido al cerebro, la ayahuasca sana nuestra estructura química elemental por su forma de doble hélice. A nivel químico, la ayahuasca no es más que una IMAO, inhibidor de la monoantioxidasa, una enzima que producimos para protegernos de muchas sustancias, una de ellas el DMT. El DMT o dimetiltriptamina es un alcaloide que se encuentra en muchas plantas y animales, entre ellas las naranjas, el perejil o los propios seres humanos. Es la sustancia que producimos al soñar, al imaginar o antes de morir, entre otros muchos momentos. Y aunque este no es lugar para dar una clase de química, en resumen, lo que nos permite el ingerir esta planta es soñar despiertos, con todos los submundos que eso te puede llegar a abrir.

Pero vuelvo a donde estaba; fui a donde la señora de los jugos, su media sonrisa me respondió rápidamente y me dijo que la esperara fuera al acabar el turno. Y allá fuimos, a su hogar, junto a su marido. Me acompañaron dos compañeros que vinieron conmigo en el barco y que, tras tanto oír mis cuentos, no se pudieron resistir. Fue una de las ceremonias más raras que he vivido nunca. Estábamos sentados en el comedor, en las típicas sillas de plástico de bar, con un mantel y varios cuadros de la Virgen y Jesucristo en las paredes. Nos ofreció la pócima y le dio al play a un radiocassette que tenía con canciones angelicales en torno a Jesús, todo sin siquiera apagar la luz, muy lejos de lo que yo estaba acostumbrado. Curiosamente, la única que vomitó fue ella. Sin duda, no era mi lugar, había que investigar más. Me dio pena por los que me acompañaron, pero estoy seguro de que el futuro les dará otra oportunidad más acorde con lo que buscaban.

Seguí consultando y preguntando por diferentes rincones del pueblo, entre los artesanos, en el puesto de plantas medicinales del mercado o en el mismo puerto. Me esperaba algo más fácil. Recordaba cuando llegué a Iquitos seis años atrás, una ciudad de Perú, la más grande del planeta sin acceso por carretera, una de las cunas de la ayahuasca, que nada más bajar del barco me empezaron a ofrecer chamanes y rituales de todos los tipos y colores. Aquello no me gustó, pero esto me lo esperaba más fácil.

De todas formas, entre todas mis investigaciones, concluí que debía adentrarme selva adentro y consultar directamente entre indígenas. Recorrí once kilómetros hacia el interior, hasta una zona en la que la mayoría pertenecía a la etnia Huitoto, y allí hice una ceremonia más en este poteo tan particular. Esta ceremonia fue diferente, más cercana a lo que me imaginaba y había vivido, sentados en el suelo, con el sonido de la wayra y al son de los ícaros. Sin embargo, concluyó igual que la anterior:

—Si lo que quieres es aprender, tienes que ir donde la abuela.

Pero ¿dónde estaba esa abuela que todo el mundo nombraba?

—Vaya usted al kilómetro 6 y pregunte por doña Angélica.

Dicho y hecho. Me dirigí al kilómetro 6, pregunté por doña Angélica y, sin saber muy bien cómo, con mi hamaca colgada en su maloka pasé las siguientes setenta y siete noches y sus correspondientes días.

La llegada que tan complicada preveía fue lo más sencillo que me había encontrado en mi vida. No nos conocíamos, no sabíamos quién era el otro en el mundo real, pero ya habíamos hablado y pactado el encuentro en el mundo onírico.

Aparecí en su casa, un curioso rincón del Amazonas, y me asomé tímidamente con cara de avergonzado, pero, al mismo tiempo, decidido, como diciendo «estoy aquí». Y allí estaba Moisés, el que sería mi guía en todos los aspectos durante los próximos meses. Era el hijo de doña Angélica, el único hijo dispuesto a seguir el legado. Le comenté cuál era mi intención; yo no venía a una toma, yo no venía a hacer una ceremonia ni a sanar nada concreto, como solían llegar la mayoría de forasteros y locales que aparecían por allá. Mi intención era otra: venía a aprender de esta mística planta y así se lo hice saber. Su respuesta fue clara:

—Si lo que quieres es aprender, te tienes que quedar aquí a vivir con nosotros.

Mi cara respondió claramente con una sonrisa y pensé por dentro: «Sí, lo sé y me lo esperaba, lo que no tenía tan claro es que me fuerais a invitar tan fácilmente».

A continuación, me enseñó la casa y, en especial, la maloka, cuya definición viene a ser la siguiente: «Lugar utilizado por muchas etnias indígenas amazónicas y construida por el chamán como sitio para adquirir la sabiduría de la naturaleza». Nada más entrar, Moisés me dijo que necesitaban conseguir una hamaca para mí, para poder quedarme allá. Inmediatamente, saqué de mi mochila la hamaca en la que había atravesado el Amazonas y así fue como se firmó el contrato más importante de mi vida. Los dos éramos de pocas palabras y mucha comunicación no verbal; en apenas tres o cuatro frases y varias miradas, sonrisas y silencios, acordamos pasar una larga temporada juntos. Él se había abierto a transmitirme sus conocimientos y yo me había comprometido a ser un alumno fiel, dispuesto a escuchar, aprender y seguir las normas y costumbres que ellos tuvieran. Al fin y al cabo, ambos estábamos acostumbrados a tener visiones y ya sabíamos que este momento iba a llegar; el déjà vu una vez más se hizo realidad.

Poco a poco, fuimos aclarando el plan y los eventos se fueron sucediendo. Tuve el placer de conocer a Angélica, su madre, y con ella muchas de sus historias ya vividas. Venía de dos etnias en peligro de extinción, los Bora y los Ocaina, habían nacido y crecido cerca de La Chorrera, en territorio peruano, y ya a los siete años había dejado a su familia durante una temporada para dietar varias plantas y adentrarse en el mundo chamánico; hoy, más de setenta años después, me transmitía su conocimiento, que había aprendido de otro maestro que tenía cincuenta años más que ella. De pronto en apenas dos saltos de generaciones, me estaba llegando conocimiento de la selva de hacía más de un siglo. Estaba haciendo un viaje en el tiempo muy difícil de alcanzar, y es que ese lujo de que apenas hubiese habido intermediarios por el camino hacía que el conocimiento estuviese mucho menos contaminado por la llegada masiva de occidentales en las últimas décadas y los efectos de la globalización. Me sentía un privilegiado.

Ahora vivían en territorio Tikuna, pues habían sido trasladados forzosamente de su territorio natal por los caucheros. Aun así, habían sido perfectamente capaces de mantener sus tradiciones, sus plantas y sus conocimientos y trasladarlos a su nuevo lugar.

Mi día a día era singular y rutinario. Cada tarde, cuando el sol se escondía, nos sentábamos en la maloka e ingeríamos la amarga poción. Allá adentro pasaba de todo lo imaginable e inimaginable (más adelante entraré en detalles). Eran unas curiosas ceremonias, muy cortas si las medíamos en tiempo del del reloj, pero profundas, potentes y largas en el tiempo onírico. No duraban más de una hora y cuarenta minutos; en Europa y en otros lugares, me había acostumbrado a otro tipo de ceremonias que duraban toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer, desde el crepúsculo hasta el alba. Aquí no, se llevaba todo desde una perspectiva más tranquila, sin hacer de ello un gran evento, sin excesivos cachibaches; una wayra, una chakapa y algo de agua florida era todo lo que se necesitaba; vieja escuela, escuela de más de un siglo de antigüedad.

Al acabar la ceremonia, esta solo acababa a nivel sonoro. Yo me recostaba en la hamaca y por mi mente pasaba de todo; ahí sí que las horas eran largas —preciosas, pero intensas y largas—. Unos días tocaban visiones, otros aventuras, otros estar pensando con detalle en aspectos de mi vida que nunca había valorado, otros tocaban futuros déjà vues. De todo podía pasar en aquella hamaca, de todo menos dormir. Era extraño el día que no me daban las cinco de la mañana allá meditando, unos días las cuatro y otros las seis, pero casi siempre, para cuando me dormía, estaba más cerca de que saliera el sol que del momento en el que se ocultó.

¿Y qué pasaba al amanecer? Que por allí asomaba doña Angélica, la gran, dulce y adorada abuelita, con más carácter que todo su pueblo junto. Era muy difícil que alguien pisara a aquella brava mujer. Y asomaba su cabeza por entre las plantas de toé (floripondio) que protegían la maloka como quien no había ingerido ninguna pócima la noche anterior y movía y removía todo. Allá se despertaban hasta los gatos más rezagados.

Enseguida me hacía levantarme, mojarme la cara y prepararme para ir a la chakra. La chakra era un rinconcito que ella tenía en la selva donde autogestionaba su alimento y el de su familia. Allá cultivaba lo que llevaba toda la vida comiendo, su inseparable yuca, base de su alimentación, con la que hacía harina, elaboraba helados y un sinfín de productos; piñas, plátanos y pocas cosas más. No necesitaba cultivar más, el resto lo cosechaba de la selva. Iba bien prontito cada mañana porque, para eso de las diez, el sol pegaba bien fuerte y era mejor volver a un lugar sombreado. Para mí era muy duro, sin apenas dormir, con el sol picando en la piel y con una dieta muy exigente que me hacía estar bastante débil; este esfuerzo matinal me parecía muy pesado pese a que siempre me han encantado las plantas y sumergir mis manos en la tierra. Pero era parte del proceso; el camino para aprender a manejar la ayahuasca en las noches pasaba por cuidar las plantas cada mañana; cada parte tenía su sentido para entender el todo. Además, desde siempre he sido un búho; como buen filósofo, me maravilla despertar a la noche y dormir de día.

El resto del día lo pasaba junto a Moisés. Cada día con lo que surgiera de su mente, unos días tocaba ir a pescar al río Takana, utilizando siempre herramientas que ofrecía la selva; otros tocaba ir a la selva a buscar y cosechar lianas de la misteriosa planta en torno a la cual giraba todo este viaje; otros tocaba prepararla y cocinarla en un proceso que duraba prácticamente todo el día. Normalmente, los días de cocinar y preparar eran nuestros días más artísticos, pues prácticamente no nos podíamos despegar del fuego —y ya sabéis que el fuego crea magia—; podía tocar pintar cuadros sobre visiones, hacernos tatuajes en el cuerpo con la tinta del fruto del huito, crear coronas de plumas para futuros rituales o recoger plantas para fabricar los instrumentos de los que antes os hablaba, a los que Moisés llamaba «los elementales». La wayra es esencial, se trata de una especie de escoba de hojas que se elabora con una planta muy concreta, parecida a las hojas del bambú, y que, al agitarlas sucesivamente, genera un sonido muy peculiar. Su principal función es limpiar energéticamente y sonoramente lo que hubiera sucedido instantes previos. Como ellos la llaman, es su espada, y quizá la herramienta más importante e imprescindible. Sus otros elementos indispensables son la chakapa, varias semillas de la selva unidas con cuerdecitas que generan un sonido muy amoroso, ideal para cerrar las ceremonias, y el agua florida, la esencia de un montón de flores que, en resumen, te ayuda a florecer. Le acompañan otras plantas como la ruda o la manzanilla.

Creo que ya estamos preparados para hablar de la ceremonia, aunque, como con todo lo onírico, hablar es muy fácil, conseguir explicarlo bien sin vivirlo, imposible. Así que, como previa recomendación para todo aquel que no lo haya experimentado nunca y desee experimentarlo por primera vez a corto-medio plazo, le recomiendo que se salte este párrafo que viene.

Insisto: es muy difícil explicar lo que sucede a los veinte o cuarenta minutos de ingerir el brebaje. Depende tanto del momento, la compañía y el lugar, que ni siquiera después de cientos de experiencias puedes llegar a imaginar lo que va a pasar esa noche. Sin embargo, durante ese ritual, puedes visualizar lo que sucederá en los siguientes meses o años de tu vida. A cada quien le afecta de una manera y hay a quien no le afecta, o al menos eso cree. Es un elemento de diagnosis que ayuda a sanar en el plano astral o neuropsicológico. Es decir, permite soñar despierto y moverte por entre esos sueños que, en ocasiones, son sueños de lo más simple, como una larga conversación con tu padre, y otras veces son visiones más fantasiosas en las que te puedes llegar a sentir el protagonista de una película de dibujos animados o de ciencia ficción. Se me hace imposible narrar esta parte, pero ayuda mucho a entender quién eres, en qué momento estás o saber qué es lo que necesitas o lo que te hace falta cambiar.

En muchas ocasiones, va acompañado de algo físico, que puede ser desde bostezar hasta vomitar, pasando por reír o llorar. Y es curioso cómo, aunque a menudo te conviertes en animal, siempre aparecen los mismos animales. He sido león, babosa, dragón, pececito; he estado durante años caminando por el cuello de un dinosaurio; he volado como águila, como guacamayo o como colibrí (qué lindo es ser tan bello y volar de flor en flor). Pero los capítulos más interesantes nunca son cuando te conviertes en un animal. Cuando te conviertes en animal, aprendes y te lo pasas genial, acabas adquiriendo ciertas destrezas de esos animales y las integras en ti de por vida, como puede ser la visión de águila; es un lujo estar en cualquier conversación y poder volar para verla desde arriba y tener otra perspectiva. Aun así, para mí, los más interesantes son aquellos en los que visionas capítulos ya vividos, recreas momentos traumáticos de tu infancia o simplemente formas tuyas de actuar de hace un par de semanas. Los primeros te ayudan a aliviar aquel trauma al revivirlo y, por tanto, a relajar la mente. Los segundos te ayudan a visionarte a ti mismo desde fuera en una especie de meditación o viaje astral y a entender los problemas que puedes ser capaz de ocasionar a tu propio cuerpo inconscientemente. Por último, también son muy llamativas las visiones de futuro, en las que te deja claro hacia dónde debes encaminar los próximos años de tu vida. Todo es posible con la gran liana.

Cualquiera de estas experiencias ayuda a sanar, en el llamado mundo astral, las conexiones neuronales más profundas. Las enfermedades o problemas que mejor aborda suelen ser adicciones, fobias, depresiones o ansiedades; pero, en cualquier tipo de problema en el que la mente tenga algo que ver, puede ayudar, desde una dermatitis a una cojera crónica. En resumen, activa la serotonina, la sensación de bienestar y esto siempre ayuda.

Vuelvo por un segundo a la vida real, por llamarla de alguna manera. Allí seguía en mi hamaca, en la maloka, junto a Moisés y la olla en la que se cocinaba la mezcla de liana machacada y hojas. Fue pasando mucha gente durante esa temporada por la maloka, desde mi hermana hasta una compañera de mi tierra, también muchos indígenas de la zona que no encontraban solución en la medicina occidental o algún extranjero perdido. Pero las mejores fueron las ceremonias individuales en las que estábamos Moisés y yo. Ya si se sumaba la gran abuela Angélica ni te cuento. Poco a poco fui adquiriendo lecciones; cada día había un propósito que afrontar. Desde cómo guiar a cómo cantar. Desde cómo vestir a cómo narrarlo. Desde cómo traducirlo a la lengua y las tradiciones de mi tierra a cómo llevarlo cuando me tocaba ayudar a algún amigo de mi infancia, de aquellos que me habían visto tantas veces tropezar.

Fueron muchas dudas, preguntas y consultas; algunas a Moisés, la mayoría directamente a la planta. Fui aprendiendo en el manejo de los instrumentos y en la cocción de la pócima hasta que fui capaz de irme junto a ella a pasar una noche en la selva junto al sonido de los infinitos seres. Una experiencia increíble, en la que se superan innumerables miedos y desde la que, por fin, consigues casarte con esa planta de por vida.

Wirikuta

Llevaba casi un año viajando por Latinoamérica. Un viaje que había comenzado como el típico viaje de cuadrilla recorriendo Venezuela y Colombia se había topado de frente con la ayahuasca y se había comenzado a convertir en un viaje espìritual. Siempre recuerdo que, en mi primera ceremonia con los Cofán, perdí tres miedos muy importantes: el miedo al tiempo, al dinero y a la gente. Al día siguiente era otro y podía viajar mucho más ligero sin esos miedos, sin prisa, sin más necesidad que comer y dormir y sabiendo de la importancia de la prudencia y de la ridiculez de la mayoría de los miedos. Además, de la noche a la mañana había dejado de tomar alcohol, carne y azúcar. A estas dos últimas con el tiempo volví, aunque en ocasiones contadas; del alcohol me olvidé hace ya más de quince años.