Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

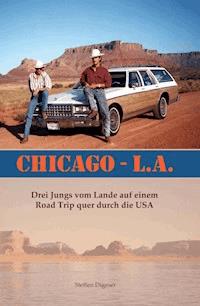

"Dann hörten wir das dumpfe Brabbeln eines mächtigen V8 Aggregats, die Zuschauer traten zur Seite und in der engen Hinterhofstraße stand ein 71er Chrysler Newport Coupé. Es war der mächtige 6,3 l Motor der sein Auftauchen ankündigte." … "Auf der breiten vorderen Sitzbank saßen, nein thronten, drei sehr kräftige Jungs mit verchromten Schneidezähnen und Halsketten so dick wie Abschleppseile." … Dieses und andere Abenteuer erlebten die drei Jungs vom Schwabenländle auf ihrem Weg von Chicago nach L.A. Der Trip erfolgte in einem gebraucht gekauften V8 Ami-Schlitten. Unterwegs bringen sie der schwächelnde Straßenkreuzer und ihre Unbekümmertheit immer wieder in außergewöhnliche Situationen und an Orte, die ein Tourist normalerweise nicht zu sehen bekommt. Das zusammen mit den Menschen, die sie auf ihrem Weg treffen, zeichnen ein Bild der USA und dem "American Way of Life".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Chicago – L.A.

Vorwort

Die Geschichte basiert auf meinen Erlebnissen während dieser USA Reise. Ich versuchte mich so nah als möglich an die Realität zu halten. Da jedoch eine geraume Zeit zwischen dem Erlebten und dem Erstellen des Manuskriptes lag, kann Aufgrund der verblassten Erinnerungen das ein oder andere Detail nicht korrekt oder verklärt dargestellt sein.

Chicago – L.A.

Drei Jungs vom Lande auf einem

Road Trip quer durch die USA

© 2015 Steffen Digeser

Auflage 2

Titelbild: Katharina Digeser (www.katshots.de)

Fotos:Joachim Grünberger

Tagebuch: Michael Faustinelli

Lektorat: Jasmin Ricke, Sophie Sautter

Inhaltsverzeichnis:

Die Vorbereitung 7

Ankunft in Chicago 11

Chicago erleben 15

Drove my Chevy to the Leavy 26

Der Wilde Westen 38

Break Down in den Rockies 48

Great Nature 60

Viva Las Vegas 78

Yosemite und Lake Tahoe 87

Frisco 93

Highway No.1 100

San Diego 118

Der traurige Abschied 122

Wieder zurück in Good Old Germany 130

Die Vorbereitung

1992 - das Studium war fast beendet, die Arbeit noch nicht begonnen, ein Abenteuer muss her. Die Idee: Mit einem amerikanischen V8 Boliden quer durch die USA cruisen. Gefährten für diesen Trip waren schnell gefunden. Da war zum einen Fausti, der beste Kumpel mit dem man sich blind versteht und gefühlt die ganze Jugend erlebt hat. Zum anderen Joe, der Studienkollege mit dem ich mir die Nächte während des Studiums um die Ohren gehauen habe… nein nicht um den Stoff der verschlafenen Vorlesungen zu büffeln sondern dafür zu sorgen, dass die Damenwelt rund um Stuttgart nichts verpasste. Die Crew war also rekrutiert, nun war nur noch das leidige Thema Finanzierung zu lösen. Wie kann man während eines USA Road-Trips Geld verdienen? Da mussten wir nicht lange überlegen, wir waren alle begeisterte Kawa (Kawasaki) Fahrer und liebten die puren edlen alten Kisten, nicht die in den 90ern nur noch erhältlichen bunten Joghurt-becher. Und wie uns, gab es eine doch ansehnliche Gemeinde von Bikern, die diese Meinung und Leidenschaft teilten. Da war also ein Markt für alte Kawa Z900 und Kawa Z1000, diese Urgesteine der Power-Maschinen mit, für damalige Verhältnisse, unbändiger Kraft der Motoren, aber angsteinflößend schlechten Fahrwerken und Bremsen. Aber original mussten sie sein, also zwingend die voll verchromte 4 in 4 Abgasanlage besitzen. Und diese Teile gab es in Deutschland nicht mehr oft oder nur zu horrenden Preisen. In den USA, so haben wir uns sagen lassen, gibt es die alten Dinger an jeder Ecke und die Biker im Amiland hatten ihren Kultstatus noch nicht erkannt. Die standen eher auf alte nicht funktionierenden Harleys. Also wollten wir in den USA Z900 kaufen und in Deutschland wieder verkaufen. Für diesen Deal brauchten wir einen Partner, der das Geschäft von Deutschland aus koordinieren sollte. Da kam nur einer in Frage: „Beck“. Warum er? Was qualifizierte ihn für den Job? Ganz einfach, er hat Bäcker gelernt, als Reifenhändler, Büromöbel-Verkäufer und Autoradio-Dealer gearbeitet, außerdem kannte er sich in der Bikerszene gut aus. Weiterhin hatte er sich im Rahmen seiner umfassenden Umschulungsmaßnahme einen mehrjährigen Englischkurs gegönnt. Nun war dies aber das schwächste Argument, denn aus sicheren Quellen wussten wir, dass er sich mehr um die Mitschülerinnen als um den Lehrstoff kümmerte, und so zwar erhebliche Fortschritte in Techniken und Methoden der zwischenmenschlichen Beziehungen machte, aber nicht unbedingt in der Grammatik der englischen Sprache. Sei es drum, er war der Richtige. Er konnte einem Eskimo den sprichwörtlichen Gefrierschrank verkaufen.

Ach, übrigens hatte auch die Firma Kawasaki kurz nach unserer Aktion die lukrative Marktlücke entdeckt und mit der Zephyr 750 und Zephyr 1100 die sogenannten Naked-Bikes auf den Markt gebracht. Diese hatten neben der Power vom Motor nun auch das Fahrwerk und die Bremsen zum Beherrschen der ganzen Fuhre. Mit diesen Maschinen konnte man nun schneller als 90 km/h durch die Kurve brettern, ohne dass einen die geliebte Kawa durch heftigstes Pendeln und Wackeln vom Sattel schmiss. Mit Einführung dieser Motorradvarianten ließ das Interesse an den alten Schüttelbüchsen schlagartig nach. Es gab wohl doch zu viele Weicheier.

Die Finanzierung war nun geklärt, wir brauchten aber noch einen adäquaten V8 Boliden, der uns standesgemäß durch den neuen Kontinent schaukeln sollte. Vorzugsweise ein 70er Jahre Coupé oder Cabrio, mit zwei Meter langen Türen und einer nicht enden wollenden Motorhaube. Die Recherchen ergaben, dass diese Dinger unser kümmerliches Startkapital auffressen würden. Das Interesse der Drogen-Dealer und Gang-Bosse ließen die Gebrauchtwagenpreise für Straßenkreuzer dieser Art in die Höhe schnellen. Als Alternative fielen uns die 80er Station-Wagen auf. Die waren erschwinglich und praktisch. Die Entscheidung fiel insofern auch nicht schwer, da unser aufgestelltes Lastenheft erfüllt wurde: V8-Motor und eine Länge von mindestens fünf Metern. Vor dem Trip wurde noch rudimentär, ehrlich gesagt sehr rudimentär, die Strecke geplant. Dabei war Joe unentbehrlich. Er hatte die USA schon ausführlich bereist und stellte sein umfassendes Wissen und vor allem die alten Straßenkarten zur Verfügung. Wir wollten in Chicago starten und grob der Route 66 folgen, der Rückflug wurde ab L.A. gebucht. Alles dazwischen war reine Interpretation und gab uns die Möglichkeit, das zu erleben, was in keinem Reiseführer beschrieben ist.

Ankunft in Chicago

Fausti hatte das Handicap, dass er einer geregelten Arbeit nachging und somit an Urlaubstage und Genehmigungen vom Chef gebunden war. Auf solche Spießigkeiten mussten wir als Studenten natürlich keine Rücksicht nehmen, so machten sich Joe und ich als Voraustrupp auf den Weg und landeten in Chicago.

Chicago, die erste Stadt die ich in meinem Leben von den Vereinigten Staaten von Amerika zu Gesicht bekam. Ich war beeindruckt, die Stadt war grandios und jetzt, zwanzig Jahre und unzählige USA-Reisen später, ist es für mich immer noch die schönste Stadt in den USA. Schon der Blick vom Flugzeug aus und die Landung auf dem Flughafen O´Hare über den Highway hinweg, auf dem ich zum ersten Mal die großen Trucks fahren sah, lässt mir heute noch eine Gänsehaut wachsen. Der Chicago River, auch Green River genannt, fließt mitten durch die Stadt und die Zugbrücken, über die so manches Fahrzeug in den Gangsterfilmen gesprungen ist, sind sensationell. Alte Hochhäuser mit Stuck zieren die „Magnifican Mile“, die Einkaufs- und Flanierstraße von Chicago. Hier gibt es jedoch nicht nur die tollen Gebäude, die Hochbahn und den Lake Michigan, so groß wie die ganze Schweiz, nein auch tolle Feuerwehrautos. Große rote Trucks mit polierten Rundinstrumenten, die außen am Fahrzeug funkeln und zusammen mit den Chrom-Applikationen an den Stoßstangen und Zierleisten ein imposantes Schauspiel bieten. Diese Begeisterung für die fire trucks führte Jahre später zu einer kuriosen Begebenheit, die ich an dieser Stelle einflechten möchte.

Wir waren mal wieder in meiner Traumstadt Chicago auf Besuch und hatten uns im Herzen der Stadt ein einfaches und günstiges Hotel gebucht. Auf dem Weg zum Hotel standen überall diesechromblitzenden Feuerwehrfahrzeuge mit blinkenden Warnleuchten, Feuerwehrleute rannten, Schläuche wurden ausgerollt. Ich zog sofort meine Digitalkamera um das Schauspiel festzuhalten. Dabei geriet ich so in Euphorie über das Gebotene, dass ich eine Kleinigkeit übersah. Darauf machte mich dann meine Freundin aufmerksam: „Hey die rennen alle zu unserem Hotel“. Und richtig, als ich vom Kamerasucher aufsah wurde mir klar: Unser Hotel brennt. Wir gingen trotzdem unbeirrt, über dicke Schläuche steigend, an Feuerwehrmännern vorbei zur Rezeption. Dort angekommen fragten wir, ob es ein Problem gäbe und ob ein Check-In unter diesen Umständen möglich sei. Die etwas gestresst wirkende Dame am Empfang erwiderte: „Yes, you can check in, we had just a little problem in the basement“. Just in dem Moment als sie diese beschlichtenden Worte sprach, kamen aus dem besagten Basement zwei mit vollem Atemschutz ausgerüstete, schwer nach Luft schnappende Feuerwehrmänner herauf. Von der anderen Seite hatte sich eine mit kurzem, sehr engen Minikleid und Pumps bekleidete Dame die elf Stockwerke über die Feuertreppe heruntergearbeitet und begrüßte die Empfangsdame mit den Worten: „The fucking hotelroom is full of smoke and the fucking elevator do not work“. Diese zwei Begebenheiten ließen uns nochmals nachfragen, ob denn alles so seine Richtigkeit habe. Die Reizschwelle der Empfangsdame war fast erreicht, deshalb antwortete sie nur mit einem kurzen aber kräftigen: „Everything is fine“. Und nun passierte das, was ich bis heute noch nicht begreifen kann. Mandy, eine Freundin die mit uns unterwegs war, fragte beim Einchecken mit ernstem Ton: „Is it possible to get a non-smoking room?“ Was zugegebener Maßen beim Check-In in ein Hotel eine legitime Frage ist. In dieser speziellen Situation brachte diese Frage die Drähte im Gehirn der, ich kann schon sagen, sehr erregten Person zum Durchbrennen und sie schrie uns an: „We only have non-smoking rooms and we do not have any problems.“ Das hatten wir jetzt verstanden. Das anschließende Einchecken erfolgte wortlos und wir konnten unseren non-smoking room beziehen. Seit dieser Begebenheit hatte ich nie mehr die Gelegenheit, die tollen fire fighter trucks so nah zu erleben und auch nicht eine Hotelangestellte so schreien zu hören.

Nun bin ich aber ganz schön abgeschweift. Joe und ich hatten eigentlich in den ersten zwei Wochen dringende Aufgaben zu erledigen. Da waren zum einen die schon erwähnten Motorräder zu suchen und zu kaufen, und zum anderen natürlich den richtigen Straßenkreuzer für unseren bevorstehenden Road Trip zu organisieren. Mit allem was dazugehört an Versicherung und Zulassungs-Paper-Work. Da wir bei der Ankunft unseres dritten Mannes sofort gen Westen aufbrechen wollten, blieb uns deshalb in dieser Phase kaum Zeit die Schönheit der Stadt zu genießen. Um nicht doch von den Versuchungen der Stadt abgelenkt zu werden, verlagerten wir den Kommandostand nach Rock Island, etwa zweieinhalb Autostunden westlich von Chicago. Hier in dieser gottverlassenen Stadt wohnten Joes Onkel und Tante. Das hatte den ungeheuren Vorteil, dass wir eine feste Adresse in den USA angeben konnten, ohne die eine Zulassung eines PKWs nicht möglich war. Auf der anderen Seite wollten wir der Verwandtschaft nicht allzu sehr auf die Pelle rücken. Deshalb mieteten wir uns in einem kleinen, heruntergekommenen Motel ein. Hier studierten wir die überall ausliegenden Anzeigeblätter für gebrauchte Fahrzeuge.

Wir mussten nicht lange suchen und fanden bald eine interessante Annonce für eine Kawa Z900.

Chicago erleben

Nach einem kurzen Telefonat mit Sally machten wir uns auf den Weg in einen Chicagoer Vorort. Je näher wir der Adresse kamen, umso verwahrloster wurde die Gegend, bis wir schließlich mitten in einem Schwarzen-Ghetto landeten. Es stellte sich heraus, dass Sally die Bewährungshelferin eines Häftlings war. In dessen Auftrag sollte sie die Maschine verkaufen, um Geld für die Bewährungskaution aufzutreiben. Sie führte uns hinter das Haus zu einem alten Schuppen. Die Kawa Z900 stand versifft und verrostet in einer Ecke. Bei der ersten Untersuchung stellten wir fest, dass die Auspuff-Endtöpfe fehlten, der Kupplungszug gerissen und die Batterie defekt war. Das sollte uns von einer Probefahrt jedoch nicht abhalten. Also setzte ich mich auf die „Z“, Joe schob mich an, ich riss ohne Kupplung den zweiten Gang rein, der Motor schluckte kurz, dann aber zündete er mit so einem mächtigen Brüller, dass mir die Ohren klingelten. Gleich darauf schob die Maschine nach vorne und man vernahm den unnachahmlichen Sound einer Vierzylinder Kawa und das ohne Auspuff. Einfach nur geil. Ich fuhr die nicht asphaltierte Hinterhofstraße hinauf; Beim Zwischengas für den dritten Gang bollerten einige Fehlzündungen, die von langen Stichflammen aus den Auspuffkrümmern begleitet wurden. Ein paar Jugendliche die das Treiben beobachteten, warfen die Hände in die Höhe und riefen: „This guy drive all the shit out oft the engine“. Der Kübel lief und war billig. So gaben wir Sally das Geld und vereinbarten, dass wir die Kawa abholen sobald ein Unterstellplatz gefunden war.

Es dauerte einige Zeit bis wir den Inder, Besitzer unseres verwanzten Billigmotels überzeugt hatten, unsere neue Errungenschaft so lange in seiner Garage zu lagern, bis sie vom Spediteur abgeholt werden sollte. Deshalb waren wir erst wieder am späten Nachmittag in der bekannten Gegend. Nun war jedoch die Euphorie des Vormittags verflogen und wir registrierten erst jetzt in welches bad neighborhood wir uns hier vorwagten. Der Schuppen war schnell wiedergefunden. Wir versuchten den Motor erneut zum Leben zu erwecken, was uns dieses Mal jedoch nicht gelang. Wir schraubten und schoben und fluchten. Dieses Treiben blieb in der Gegend nicht unbemerkt und so sammelten sich nach und nach Zuschauer, die uns interessiert aber auch misstrauisch beobachteten. Wir waren mit unserer Maschine beschäftigt und bemerkten deshalb erst spät, dass sich ein doch erheblicher Menschenauflauf vor dem Schuppen angesammelt hatte. Dann plötzlich hörten wir das dumpfe Brabbeln eines mächtigen V8 Aggregats. Die Zuschauer traten zur Seite und in der engen Hinterhofstraße stand ein 71er Chrysler Newport Coupé. Es war der großvolumige 6,3 Liter Motor der sein Auftauchen ankündigte. Das war eigentlich unser Traumwagen aber in dieser Situation eher ein Albtraum, denn bei diesem Exemplar fehlte die Frontscheibe und auf der breiten vorderen Sitzbank saßen, nein thronten, drei sehr kräftige schwarze Jungs mit verchromten Schneidezähnen und Halsketten so dick wie Abschleppseile. Aus den Boxen des Dreitürers wummerte ein Bass, der die Spiegel unserer Kawa zum Zittern brachte.

Das ist der Zeitpunkt, bei dem sich die Löwen normalerweise zurückziehen und die Beute den Hyänen überlassen. Doch hier kam uns die menschliche Evolution oder schlicht die Kreativität von Joe zu Hilfe. Er zog den hinteren Haltegurt unseres Leihwagens soweit es ging aus dem Abrollmechanismus heraus, klemmte ihn zwischen Tür und Rahmen ein, sodass eine Schlaufe aus der Hecktür heraushing. Ich sprang auf die Kawa hielt mich am Gurt fest, und schon setzten wir uns in Bewegung.

Nun muss ich erwähnen, dass der Eisenhaufen auf dem ich saß schlappe 250 Kilogramm wog und mir der Arm langezogen wurde. Aber das fällt ja in die Kategorie Weichei.

Als unsere Beobachter die Abschleppaktion sahen, schlug ihre feindselige Einstellung plötzlich in Überraschung und zum Schluss in sowas wie Begeisterung um. Das ging so weit, dass einige Ghetto-Kids am Straßenrand eine Art afrikanischen Freudentanz aufführten und uns zujubelten.

Wir brachten die Kawa in die besagte Garage des Inders und waren froh, heil aus der Sache herausgekommen zu sein. Der Kauf der zweiten Maschine war weniger spektakulär, denn wir fanden ein schönes Teil etwas östlich von Chicago, im Bundesstaat Indiana. Die Gegend war sauber mit gepflegten Vorgärten und schönen weißen Einfamilienhäusern. Vor einem dieser Häuser erwartete uns der etwa fünfzigjährige Verkäufer. Die alte „Z“ stand im Garten und war sehr gepflegt, hatte aber zu unserem Leidwesen eine riesige Plastik-Frontverkleidung mit einer noch größeren Scheibe darüber. Wir erklärten, dass die Maschine O.K. sei aber die Verkleidung könnten wir nicht gebrauchen. Das hässliche Teil beleidigte das Auge. Der Besitzer war aber gerade auf diese Stolz, da man ja so den Fahrtwind und die Mücken nicht immer ins Gesicht bekommt. Daraufhin versuchten wir ihm klar zu machen, dass man in Deutschland sowieso mit Helm fahren muss und sich somit das Problem gar nicht erst stellt. Nun war der gute Mann ganz von den Socken. Immer mit Helm? Das kann doch nicht sein, was ist das für ein komisches Land? Man kann doch mit Helm gar nicht richtig Motorrad fahren und außerdem macht das dann gar keinen Spaß.

Wir kauften schließlich das Motorrad mitsamt der Plastik-Mütze.