Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Хиты Wattpad. Темная сторона

- Sprache: Russisch

Спустя много лет Анна возвращается к морю, где давным-давно потеряла память и… семью. Она хочет выяснить, что же случилось с мамой в тот страшный день — в день пожара, — и ради этого пойдет на все. Но на ее вопросы местные жители ничего не отвечают — они не желают, чтобы Анна вспоминала. Молчит и море. Море — предатель: оно-то точно все знает. Так, может быть, ответят дома? История Анны уже близко: скрипит половицами, лязгает старыми замками, звенит разбитой посудой — нужно только прислушаться, открыть дверь и… старый дом раскроет все тайны. Только нужно ли было Анне о них узнавать?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

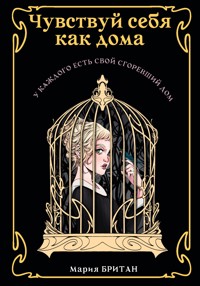

Мария Британ Чувствуй себя как домаРоман

Моей Ласточке, рядом с которой всегда тепло

1 Захар [До]

Начало 80-ых

Я слышу их. Они – моя стая. Друзья с тикающими сердцами марки Zahnrad[1].

У них есть глаза. И руки, и рот – все как у людей. Они радуются, грустят, ненавидят. О, ненавидят они по-особенному. И если ты гребаный турист, читающий мой дневник и блуждающий по обломкам свихнувшегося дома, знай: ты на две трети покойник, Вячеслав. Ты же не против, если я буду называть тебя Вячеславом? Мое любимое имя!

Надеюсь, тебе нравится.

Ты по-прежнему здесь? Дай угадаю: ты идиот. Нет? Тогда все хреново. Двери закрыты. Ключи похоронены. Окна заколочены. Поздравляю, ты попал в ловушку. Этот дом – могила. У него слишком прочные стены – ты не пробьешь их, и чересчур хрупкие потолки – пара булыжников проломят тебе череп.

Твоя кровь смочит страницы моего дневника. Чернила расплывутся. Моя история умрет в твоих эритроцитах. Чтоб тебя.

Не ожидал, что сдохнешь?

Если ты читаешь это, я тоже не ожидал.

Ищи его сердце, Вячеслав. Не медли. Вдруг оно тикает где-то поблизости, за холодильником, облепленным наклейками из упаковок жвачек? Ты успеешь.

Я всегда успевал.

Когда найдешь часы с выгравированной под циферблатом надписью Zahnrad, разбей их. Вытащи батарейки. Залей кровью. Сделай так, чтобы они навечно заткнулись.

У тебя будет ровно минута на спасение. Шестьдесят секунд. Не больше. Не меньше. Дом пунктуален.

Подумай, сколько шагов тебе понадобится, чтобы выбраться через дверь у окна?

А через ту, что около шкафа?

Или у тумбочки-развалюхи, где ты нашел чьи-то череп и туфли?

Найди кратчайший путь. Слыхал об алгоритме Дейкстры[2]? Вообрази, что до крыльца тебе идти миллиарды лет. Рассчитывай ходы в комнатах. Выбери минимум.

Задачка на пять баллов и жизнь в подарок. Ошибешься – сгоришь вместе с домом.

Это несложно.

Я ошибся всего раз.

Найди кратчайший путь или шипи на сковороде.

Представь: жена звонит тебе и щебечет, что ты выиграл в любимой лотерее. Но на кой тебе эти деньги, если ты скоро поджаришься?

Надеюсь, уяснил.

А сейчас – вперед.

Попытайся спасти мою историю.

* * *

Я скольжу пальцами по шершавой кирпичной стене. Мне пять. Я люблю игрушечную железную дорогу, подаренную батей на день рождения. Это же улет! И пусть паровоз по ней не ездит. Пусть он с браком. Я едва уломал матушку, чтобы она его не выкидывала и не меняла.

А еще я люблю предков. Пинать камни. Пугать всех вокруг и нырять в волны.

Я хорошо плаваю.

Матушка переживает, что со мной не дружат сверстники. Я объясняю ей – зря.

Дома́, хоть и не сверстники, но тоже ничего.

Не помню, когда это началось. Но раньше, чем я научился говорить.

Матушка водит меня к врачу. Тот показывает картинки, а я замечаю не то, что следует обычному мальчику. Да, чудовище. Да, с тремя желтыми глазами на каждой из голов. Если бы оно жило в нашем доме, его морды выглядывали бы из окон чердака. Вот смеху-то было бы! Я бы кормил его блинчиками.

Матушке не нравится мое воображение. Она его удалит, точно. Поэтому мне страшно к ней приближаться, когда она держит нож. По ночам матушка жалуется бате, что со мной что-то не так.

Если честно, я боюсь. Вдруг она выгонит нас с бракованным паровозом из дому? Интересно, есть ли пункты обмена детей?

Однажды за завтраком матушка цапает меня за запястье и просит, чтобы я никому не говорил о друзьях-домах. Наверное, боится, что я буду выглядеть странно.

Я обижаюсь на матушку, и дом обижается вместе со мной.

Со стола падает стакан. Матушка уверена, что пихнула его локтем.

Но я в курсе: это дом грустит. Дом хочет дружить с ней. А она – нет.

Его сердце в подобные моменты тикает чаще обычного. Предки удивляются, почему часы спешат, и возвращают стрелки обратно.

Дому больно. Он плачет – протекает крыша. Всегда – хоть чини, хоть не чини.

Ты до сих пор здесь, Вячеслав? Неужто не нашел часы?

Тогда читай вслух. Поднимись и постарайся не задохнуться. Хрусти лопатками, не опускай глаза. Вот так. И подбородок – выше.

Не бойся смерти, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»

* * *

Мне шесть. Матушка бросила попытки сделать меня нормальным. Не обращает внимания, как я жмусь к стене и что-то бормочу. Ну и ладно. Зато со мной дружат протекающая крыша и половицы.

Я спрашиваю у дома:

– Как жизнь?

А он отвечает:

– Отлично.

Спрашиваю:

– Почему я?

А он отвечает:

– Ты славный малый.

Спрашиваю:

– Я случайно не псих?

А он отвечает:

– У тебя просто протекает крыша.

Не бойся безумия, пока оно не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»

Мне семь.

Со мной по-прежнему не дружат сверстники. Я хожу в школу. Мертвую школу. По крайней мере, она молчит. Я пробовал с ней заговорить, а она ни в какую. Или упрямая, или и правда сдохла.

Может, она невзлюбила учеников. Может, виновато сердце-часы – здесь оно тикает тише, чем дома.

Может, школа больна.

Мне так и не удалили фантазию.

И почему матушка до сих пор не обменяла меня на кого-то получше? На что она надеется?

Впрочем, паровоз я тоже не обменял. И ни на что не надеюсь.

Мне восемь.

Я провожу все свободное время у себя в комнате. Прижимаюсь к обоям так, что краснеет ухо – иногда дом шепчет чересчур неразборчиво.

Одноклассники обзывают меня маменькиным сынком. А все потому, что я отправляюсь домой в шесть, ведь уже темнеет. Я боюсь. Ночью голоса домов особенно различимы.

Одноклассники обзывают меня кирпичом. А все потому, что я часто прислушиваюсь к стенам, сливаюсь с ними. «И лицо приплюснутое», – заявляет Пашка, главный придурок поселка, – долговязый, с белыми-белыми седыми волосами, хотя ему всего восемь, и с длинными, девчачьими ресницами. Странно, что над ним никто не подшучивает.

Одноклассники обзывают меня сумасшедшим. А все потому, что моя крыша протекает.

Мы с домом – близнецы. Только я не давлюсь штукатуркой.

В первый день осени банда во главе с Пашкой перелезает через забор и кидает камни в мое окно.

Маменькин сынок.

Кирпич.

Сумасшедший.

Осколки летят в разные стороны. Сердце дома тикает быстрее и быстрее и, должно быть, спешит на часов сорок. Больно, больно. Как же ему больно.

Мальчишки гогочут. Они попали в цель и проучили негодяя.

Я не успеваю увернуться – камень попадает мне в лоб – и растекаюсь лужицей по полу.

Мальчишки грозятся меня закопать, скормить крысам, законсервировать вместо огурцов. Но вскоре крики обрываются. Я с трудом доползаю до подоконника и пялюсь в окно: у Пашки из носа льется кровь – пачкает рубашку, капает на траву. Рядом – разбитый горшок с землей и пока не проросшими матушкиными цветами.

– Спасибо, – мямлю я, гладя стену.

Дом меня защищает.

Мы – друзья.

Этим же вечером к нам заявляются предки Пашки и визжат, что я сломал их сыну нос.

– А вы нам окно разбили, – парирует батя. – Смотрите, что у Захара на лбу!

К тому времени моя шишка приобретает размеры Земли.

– Ваш Паша перелез через забор, – подключается матушка, гладя меня по башке с таким усердием, что я боюсь, не останусь ли лысым.

Они грызутся, наверное, вечность – я успеваю сосчитать до ста и обратно – а после разбегаются как ни в чем не бывало, мысленно посылая друг друга к черту. Я молюсь, чтобы нас с домом никто не тронул.

За ужином предки косятся на меня с опаской, и матушка не выдерживает:

– Нельзя кидать горшки, Захар. Ты же это понимаешь? – Она отодвигает тарелку, выпрямляется, вытягивается и, кажется, худеет, как кусок теста. Длинная-длинная матушка стремится к потолку. – Они поступили ужасно. Но и ты не лучше.

Я засасываю спагетти и мотаю головой:

– Это не я.

– А кто?

– Не я.

– Не ври нам, Захар, – встревает батя.

– Я не вру.

Матушкина макушка достает до потолка, дом изгибается дугой.

А потом мне на целых четыре недели запрещают гулять после школы. Жаль, ведь я люблю знакомиться с новыми домами.

Постепенно матушка приобретает прежние размеры и отправляется мыть посуду.

Ночью, когда предки умолкают, я прислоняюсь ухом к стене и спрашиваю:

– Тебе больно?

А дом отвечает:

– Будет фингал.

* * *

В начале каждого месяца к нам забегает соседка, местный милиционер[3]. Я не в курсе, зачем мы ей понадобились, но она без устали болтает, какой ухоженный у нас огород, и дарит яблоки (или клубнику, смородину – по сезону), хвастаясь, что у нее много уродилось. Зимой приносит пироги. И так во все дома.

Люди говорят, она не в себе. Что ее бросил ухажер, и от страданий ее психика превратилась в сельдь под шубой, причем шубой очень-очень толстой.

Но я им не верю. Она поворачивается ко мне и, точно лучами, пронизывает взглядом. Не как предки, будто сопереживает, будто дошло до нее, что у меня воспаленная фантазия.

– Добрый день. А я вам фрукты принесла. Дай, думаю, порадую любимых соседей. – И топчется на пороге с корзиной яблок.

Ох, как же она мне не нравится.

Предки жалеют соседку, впускают, а я обычно прячусь в прихожей за шкафом, но она неизменно меня находит. Специально.

– Какой замечательный у вас мальчишка! Почему он в углу?

– Играет, – оправдывается матушка. – Это… детский невроз. Воображает, что дома живые.

– Вы водили его к врачу? – Она поправляет блондинистые косы и пялится на меня, не моргает – глаза вот-вот выпадут. Ух, ведьма.

– Да-да…

Еще чуть-чуть, и корзина затрещит – так сильно она ее стискивает.

– Думаю, это детская фантазия. Но я бы не распространялась на вашем месте…

Странный совет. Даже я, восьмилетний ребенок, это понимаю.

Соседка взлохмачивает мне волосы, задевает плечом стену, что-то ищет, но безрезультатно. После ее визитов дом долго молчит. Он боится, но никогда не признается, чего именно.

2 Анна [После]

Наше время

Я сижу в кухне за ноутбуком и кликаю на иконку почты. На столе стоят часы, и их цоканье усиливает мою головную боль. В каждом нейроне тикает. Я жду взрыва, но ничего не случается. Ложная тревога. Постоянно.

Спустя три месяца мне пришло письмо из издательства «Сокол». Три месяца с тех пор, как моя рукопись упорхнула на рассмотрение к десяти редакторам.

Вчера ответили «Полюсы»: не тот формат. Позавчера – «Ирисы»: чересчур тяжелый стиль. А неделю назад моя любимая «Сенсация» заявила, что книгу никто не купит, тема заезженная. И далее по списку. Знаю, правы. Знаю и от этого хочется выкинуть ноутбук в окно и выкинуться самой.

Я проиграла. Девять издательств отказали.

А сейчас я читаю письмо от десятого издательства.

Сокол, сокол, позволь мне расправить крылья. Ты же понимаешь, как это здорово – летать.

Но сокол – жестокая птица. Сообщение рубцами-буквами пилит мои крылья. Ой, задело нерв. Ой, второй. Ой, режет сухожилия. Ой, выводит на спине кровавое «нет».

Ой, я мертва.

Я писала книгу год – о птицах и сладости полета. Ха-ха. В следующий раз напишу о домах: у них нет крыльев.

В ушах почти не тикает – взрыв отменяется. Переносится на следующую неделю. Вторая я, злая Аня-подрывник заболела – еще в детстве, прячась под кроватью и вдыхая запах гари. Из соседней комнаты доносилась выученная наизусть песня, звучащая в моем «тик-так».

Подрывник выздоровеет. Подрывник обещает.

Кто-то звонит в дверь.

Я щелкаю замком – на пороге топчется Рита. Моя двоюродная сестра – взлохмаченная, мокрая, точно побывавшая в центрифуге. А вообще, я не удивлюсь, если она в ней живет, – в другом образе я ее не видела. В носу – сережка-череп, губы под цвет артериальной крови, брови густые – волосинки торчат в разные стороны. Шерсть облезшего кота, не иначе.

– Дождь, – объясняет она. – Пора отдавать мой зонтик, Аня. Я ненадолго, на работу опаздываю.

Рита фитнес-тренер. Практикует пилатес и йогу. Гнется, как лист бумаги. Однажды я сходила к ней на гамаки[4], а потом целый день боялась, что земля проломится подо мной, как картонка. Раз – и я провалюсь; два – и планета меня проглотит.

Раньше я жила с Ритой и Виталиной Семеновной, моей тетей, – и каждый день слушала музыку для медитации. Сомнительное удовольствие. Теперь – слава небесам! – я снимаю квартиру с видом на шедевры уличных художников. Стены соседнего дома украшает мурал[5] – девушка в синем платье, символизирующая воду. На другой многоэтажке – парень с корзиной овощей: плодородие. Косится на девушку в синем платье и будто просит ее о чем-то. Зря – она одержима водой, ей не до него.

– Как ты? – интересуется Рита, прорываясь в комнату.

Я улыбаюсь – у меня отпуск. Разве люди в отпуске грустят? Отдыхающий человек – человек, словно сошедший со снимка, сделанного на день рождения. Особенно, если он преподает на компьютерных курсах.

Я учу школьников пользоваться фотошопом. Они клацают колпачками, размышляют о чем-то другом, для них более важном, часто поглядывают в телефоны. Но есть и особенные ученики. Однажды я закончила занятие на три минуты раньше, и Борька Иглов ткнул меня носом в свои наручные часы: рано, мол, давайте дальше. Я так разозлилась, что оставила его еще на час, а потом вечером долго топталась под душем, пытаясь заглушить водой проклятое тиканье.

– Решила, куда поедешь? – допытывается Рита, ища в шкафу зонтик. – Отпуск как-никак.

– Да, – чеканю я.

И вновь тикаю.

Аня-подрывник не спит. Она рядом и обожает «Наутилусов».

Рита извлекает из шкафа зонтик.

– Куда же?

– К морю. В наш поселок.

Она резко выпрямляется – так, что едва не роняет зонтик. Громко-громко. Между нами с Ритой повисает напряжение, и кажется, будто квартира трещит по швам. В кухне свистит чайник, жужжит ноутбук, но сейчас это неважно. Важно лишь то, что я уезжаю в отпуск.

– Ты… серьезно?

Она вздыхает, смотрит сквозь, между – в прошлое. Туда, где я, маленькая девочка, сидела под кроватью и изучала чьи-то пыльные ботинки, дрожала, мечтала, чтобы пахло яблоками, а не гарью.

– Сегодня пришел десятый отказ…

– Ясно.

– Я не расстраиваюсь. – Фраза слишком скрипит на зубах, чтобы быть правдой. – Я найду себя. Вспомню. Напишу новую книгу. Ее издадут.

Рита стучит зонтиком по полу, словно старается проломить пол и сбежать от сумасшедшей сестры к ядру Земли. Скорее всего, там уютнее, чем у меня дома.

– Конечно, – внезапно соглашается Рита. – Езжай. Давно пора. Я в тебя верю.

А между вдохом и выдохом таится безнадежное «не». Рита боится ляпнуть лишнего, чтобы меня не накрыла паническая атака. Боится, что где-то в сознании я откопаю новый пазл из прошлого. А там, у моря, подальше от пыльных дорог, ей не придется пихать в мою глотку антидепрессанты. Ее просто не будет рядом.

Нам лучше быть порознь. Вообразить только, она перестанет трезвонить мне по утрам якобы из-за зонтика, перекрикивать меня банальным «не переживай», вздрагивать от каждого моего движения… Все отсрочится на время отпуска, а может, и навсегда. Я не проломлю Рите череп стулом, если вдруг мне почудится, что она – враг. Подрывник в пыльных ботинках, обожающий «Наутилусов».

Я забуду, что такое вина.

У меня не появится очередной пробел в памяти. Я не буду гоняться за случившимся, как сейчас – за родным домом. Зато смогу написать бестселлер, когда все вспомню.

К черту тайны.

Нам будет спокойнее друг без друга. И Виталине Семеновне – тоже. Десять лет назад Ритина мама стала и моей тоже. Это единственное, что нас объединяет. Отца я не видела. «Родители давным-давно разбежались», – объяснила Рита, когда я только-только к ним переехала.

– Занятия… – Сестра прикусывает губу. – Почему ты забросила йогу? Тебе полезно…

Когда пропала моя мама, Виталина Семеновна вызвала полицию. Те долго рыскали по лесу, возле которого меня нашли, а потом вернулись с неутешительной новостью. Тора Рэу упала со скалы. Ее обглодали местные волки.

А я… я выбралась на трассу. Добрый дальнобойщик притормозил, заметив малютку на дороге. Я молчала и дулась неизвестно на кого – на мужчину или на весь мир. Он взял меня с собой, каким-то чудом выпытал адрес родственников, и уже ночью надо мной хлопотала Виталина Семеновна.

Эту историю я миллион раз слышала от Риты. Сама же – как ластиком все стерла, залепила изолентой, заглушила любимой песней чужака в сапогах, спрятала под кроватью.

Моя мама оставила меня, чтобы спрыгнуть со скалы. Волки, должно быть, обрадовались.

– Я еду в поселок, – отрезала я, давая Рите понять, что разговор окончен.

Мне нужно испугаться, чтобы почувствовать. До крови на зубах. До осипшего голоса и легких-камней. Вскрыть себя и изучить изнутри.

Рита бросает взгляд на часы и в ужасе подпрыгивает.

– Ну что, сестренка, мне пора. Хорошего отдыха. – Она обнимает меня, как обнимают, прощаясь насовсем. – Ань, а что, если… книги этого не стоят?

Я отстраняюсь и качаю головой. Снова. Снова. Снова.

– Ладно. Звони, если что. Хотя бы ради мамы.

Тик-так. Часы в кухне спешат. Те – опаздывали. Возможно, из-за них опоздала и я.

Возможно, из-за них опоздала и мама.

* * *

Я в автобусе. Впереди плещется море. Поселок застрял между скалами, как между разрушающимися зубами.

Он был моим домом.

Он был моим.

Он был.

Да и я – вряд ли есть. Я тоже была.

От города до поселка – полчаса езды. Мало, да. Но для меня – вечность. Я собиралась сюда десять лет.

За окном плывут скалы; хижины, тонущие в земле, как в болоте; покореженные деревья – засохшие, стремящиеся вниз, а не к небу. Это похоже на воспроизведение старого фильма, незаслуженно забытого, который лежал в ящике, в пыли полвека, а сейчас его откопали. Он оживает заново. Еще чуть-чуть – и я нажму на play. Еще чуть-чуть – и я начнусь. Надоело жить на паузе.

Я видела эти скалы. Людей с загаром на шее и ниже плеч. Коров на пастбищах. Обветшалые дома, которые без конца латают, точно любимые платья. Ржавую арку, заглатывающую жителей поселка из года в год.

Здесь два пути – принимать туристов и лелеять молодые ростки огурцов, но моя мама нашла третий – потерянный, заросший, среди сосен и скал.

Здравствуй, поселок. Расскажи обо мне. Испугай. Тогда я сумею быть настоящей в книгах. Я мечтаю осветить темные углы. У тебя хорошие фонари. Ты… одолжишь их?

Я выпрыгиваю из автобуса и достаю чемодан. Я старалась не брать много вещей, поэтому поднимаю его почти без усилий. Колесики тонут в грязи.

Пыхнув на прощание, автобус исчезает в утреннем тумане. Грязно-белый, в желтую полоску, он ждал своего часа полвека вместе с фильмом-воспоминанием.

Я щурюсь. На часах без десяти семь. Малолюдно, лишь несколько человек копошатся на огородах. Здесь нет муралов. Хижины заросли плесенью и мхом, но эти стены ничем не уступают городским – плесень похожа на картины-муралы. На ближней, возле арки, – летучая мышь, не иначе. На той, что за ней, – черные цветы.

А вот и рисунок-монстр. Он пялится на меня желтенькими глазами-цветочками. Шею сжимает лоза винограда. Его кто-то решил повесить. Или он сам повесился?

Этот дом выше остальных – здесь четыре этажа. Левую сторону подлатали, утеплили и закрасили, а правая – разлагается.

Дом – наполовину труп.

К дощатому забору прибита табличка: «Есть свободные номера».

Значит, база отдыха. Через приоткрытую калитку я вижу заасфальтированную тропинку. Сквозь трещины пробивается трава, чуть поодаль притаилась беседка. Все ждут чего-то, даже декоративный гном на пне.

– Можно войти? – выкрикиваю я, но тут же прикусываю язык. Слишком рано.

Из-за прогнивших крыш выглядывает море. Оно дышит на поселок. Шумит. Кажется, мы с ним общались, изучали язык друг друга.

Я уже думаю брести на пляж, как вдруг со стороны настенного монстра раздается стук. В окнах – никого, занавески задернуты.

Где-то лает собака.

Тсс, я своя.

Своя.

По крайней мере была своей.

– Помоги, – шепчет кто-то.

В тишине утра голос звучит неестественно. Словно я попала в театр одного актера и за моей спиной сейчас взорвутся аплодисменты.

Но аплодирует только море.

– Кто здесь?

Из беседки выходит кто-то маленький, одетый в длинную белую рубаху. На голове – бумажный пакет с прорезями для глаз. Мальчик?..

– Помоги, – повторяет он.

Ему не больше десяти. Прямо как мне тогда. Жаль, что на моем пути не встретилась сумасшедшая писательница с частичными пробелами в памяти. Уж она бы меня спасла.

– Что-то случилось?

Мальчик демонстрирует руку, которую до этого держал за спиной. С ладошки стекает красная жидкость.

– Я убил. Убил.

Мир плывет.

Море гонит волны.

Море чистое и прозрачное, хоть и утопило миллионы людей.

А этот мальчик в крови. Он умоляет меня о чем-то. Меня. А впрочем, какой я герой. Скорее жертва.

– К… Кого ты убил?

– Всех, – всхлипывает он. – Я боюсь, что мама разозлится.

Тик-так. Сейчас самое время нажать на «пуск» и взорвать клочки рассудка. Ты готов, подрывник? Где твоя музыка?

Горло царапают колючки вопросов. Вызвать скорую? Полицию? Увезти этого ребенка или бежать самой?

Дети не бывают злыми.

Не бывают.

– Помоги, – упрямо повторяет он. – Здесь, на первом этаже. Нужно их похоронить.

Я призываю себя к здравому смыслу, но какой, к черту, здравый смысл, когда это мой шанс окунуться во тьму, испугать себя, почувствовать, как кровь стынет и протыкает меня ледяными иголками?

В экстренных ситуациях я возвращаюсь в прошлое. Касаясь губами смерти, я всегда нащупываю ту дверь.

Этот малыш – неплохой персонаж. Но… почему он родился не в книге? Почему здесь, в поселке?

Я открываю калитку настежь. Стук-стук-стук – стучат мои каблуки. Громко, будто вбивают гвозди в чей-то висок.

– Зачем ты это сделал? – хриплю я.

Вблизи настенный монстр и мальчик похожи. Наверное, без пакета на голове малыш бы выглядел точно так же – с желтыми цветочками вместо глаз.

– Было интересно, как они умирают.

Он идет за мной.

У меня немеют пальцы.

Шагов мальчика не слышно. Что, если он призрак? Что, если мне это чудится, и я дома? Что, если рядом сидит Рита и пытается вернуть меня в реальность, вытащить из мерзкого сна, дергая за волосы? Она торопится на работу, злится, топает ногами, говорит со мной откровенно. Так, как не говорит, когда я в сознании.

Я замираю на пороге.

– Как тебя зовут?

Дверь болтается на сквозняке – здесь не ждали гостей. И, скорее всего, никогда не будут ждать.

– Темыч.

Я оборачиваюсь и окидываю мальчика взглядом. Что с ним творится? Как бы я хотела заполучить его тайны! Безумие – вот что всегда будет манить.

Я тяну к нему ладонь.

– Ты… боялся?

– Нет.

– Плакал?

– Нет. Экспериментировал.

Я заберу этого ребенка в книгу. Он мне нужен больше, чем этому миру. Превращу его в буквы. Он будет счастлив, я буду счастлива. Мы потеряем рассудок вместе.

– Почему ты стоишь? – Мальчик толкает меня окровавленной рукой, вымазывает мое запястье. – Мы должны их похоронить.

Я переступаю порог. Передо мной – длинный коридор. По бокам – два прохода. Если бы здесь не было крыши, сверху бы планировка напоминала крест.

Дом – кладбище.

Дом – могильная яма.

Я свожу лопатки до боли.

– Куда?

Не убивай меня, ребенок. Я написала не все книги. Кто, если не я, поможет тебе обратиться в буквы?

– Прямо.

Дверь в конце коридора распахнута, я не заметила ее сразу. На сквозняке танцует занавеска. Пахнет сыростью. Мне уже не до мальчика. Я жалею, что согласилась на его просьбу. Мы приближаемся к основанию креста. А что дальше?

Правильно, земля.

Не хороните меня.

Умоляю.

3 Захар [До]

Мне девять.

Я ни на миг не расстаюсь со стареньким проигрывателем. Правда, я стесняюсь включать его, когда рядом кто-то есть, поэтому врубаю музыку только в гостях у тикающей заброшки, моего нового приятеля.

Я обожаю гулять перед школой. Люди спят – дома не спят никогда. Они не обзываются ни маменькиным сынком, ни Кирпичом, ни сумасшедшим. Они – друзья.

Иногда мы болтаем вслух, но чаще – мысленно. Это удобно и не вызывает подозрений.

Дома защищают меня от Пашки и его шайки, изо дня в день ошивающихся то у магазина, то возле моего приятеля с выбитыми окнами. А мой приятель плачет и хрустит половицами, как трехсотлетний старик костями. Вместо чая – дождевые лужи, вместо торта – дохлые крысы. Но я его люблю. Он знает почти обо всех зданиях в поселке. Вот тебе и стопроцентное зрение.

В твоем доме, Захар, говорит, жил пьяница. Родственники его забрали в город. Жилье продали. А Пашка, говорит, спит с плюшевым медведем и включенным светом. И храпит, храпит-то как!

Мой приятель следит за каждым. У домов общие глаза.

Я заливаюсь слезами от хохота – Пашка и медведь, надо же! – и снова тону в пыли и грязи тикающего друга. Мне плевать на новенькие кроссовки и упавший в лужу рюкзак. Я не брошу дом. Тем более он делится со мной такими тайнами.

Мой заклятый враг спит со светом. Умора ведь!

И все бы ничего, если бы Пашка за мной не следил. Но, к счастью, однажды встретив меня, он не успел даже шевельнуться: мой приятель напал на него. Оконная рама едва не превратила дурачка в паштет. Сквозняк. Пашка вылетел из дома с шишкой на лбу и ушибленной ногой.

Предки злятся, когда я защищаюсь. И как бы я ни клялся, что не виноват, мы вновь тащимся к врачу. Я выкладываю ему о дружбе с домами, а он слушает с ангельской невозмутимостью, но руки-то подрагивают – меня не проведешь.

Доктор назначает мне пилюли и заявляет, что «я тяжелый ребенок, и нервные срывы в моем возрасте – почти норма». Предки покупают гору кругленьких таблеточек, но я лишь притворяюсь, что глотаю, и скармливаю их унитазу. Потом – надеваю наушники: матушка и батя подарили на девятилетие. Теперь во время скандалов я включаю музыку.

Мы словно в клипе «Сны» моего любимого «Аквариума». Раз – матушка ерошит волосы. Два – батя подходит ко мне вплотную. Три – во рту горчит очередная порция «обеда для унитаза».

Когда все паршиво, я мысленно пою песни. Да и когда хорошо – тоже.

Включаю «Замок».

Матушка отчитывает меня за ушибленную ногу Пашки.

К нам вламываются предки Паши. Скорее всего, они мечтают, чтобы я сдох. Я смотрю немое кино в их исполнении – не хуже Чарли Чаплина!

После немого кино ребята в школе косятся на меня, как на шевелящийся дом, а потом – на Пашку. Тот бесится, зыркает на них и постоянно лезет в драку.

Учителя тоже меня боятся. Перед уроками я подслушиваю их беседу в преподавательской. Они не понимают, откуда в щуплом мальчике, не достающем даже до выключателя в классе, столько сил. Сетуют на предков, мол, те не уследили, и мое место – в специальном учреждении. Но я сомневаюсь, что такое специальное учреждение существует.

Щеки обжигает, будто я окунулся в кипящий суп. Я краду из класса мел – хотя бы какая-то польза от школы, – закидываю на плечо рюкзак и несусь прочь.

Пусть радуются, я смылся!

Заброшенный дом клонится над поселком длинной тенью, вгрызается в холм, расправив покореженные крылья-ворота. Однажды он проболтался, что мечтает взлететь. И поклялся, что взял бы меня с собой. Мы бы улетели туда, где люди не шарахаются от тикающих потолков. В специальное учреждение.

Рядом с ним растут две яблони – огромные и старые, вот-вот надломятся. Со стороны леса – запасной вход через подвал, но я иду через главный.

Секунду мнусь на пороге, а после – прошмыгиваю в скелет комнаты. Скелет – потому что у дома нет кожи и мышц. Он почти мертвец, но… тикает. Разбитые стекла под оконной рамой, обломки досок, прогнившие полочки-гробики – все тикает, тикает, тикает.

Я достаю мелки и прислоняюсь к кирпичной стене.

– Привет, Ворон! Давай я нарисую кота! Тогда тебе не будет так скучно. Мы с тобой ведь не всегда вместе.

Они часто называют себя птицами. Мой дом – Воробей. Маленький, но воинственный. Этот – Ворон. Старый больной Ворон.

Дом качает валяющимися досками. Соглашается.

Я надавливаю мелком на сырой кирпич. Кот получается здоровенный и пушистый. Ура! Теперь друг не загрустит – с таким-то питомцем!

– Спасибо, – скрипит лестница.

– Спасибо, – шуршат лохмотья на окнах.

– Спасибо, – стучат двери на сквозняке.

– Кто в тебе жил?

Затхлый воздух проникает в меня, и вот я уже сам – затхлый воздух.

– Старики с котом, – отвечает Ворон. – Хозяин был моряком, а хозяйка играла в шашки сама с собой и обожала французский шансон.

Я изучаю тумбочку у лестницы. Целехонькая, как ни странно. На ней разбросаны белые шашки и тикает мини-будильник. Zahnrad, – это название выгравировано под циферблатом. Ворон не любит, когда я до них дотрагиваюсь, плюется в меня штукатуркой.

Часы в пыли, но работают, чеканят резко. Они бессмертны. В них – непортящиеся батарейки. Я знаю это с рождения. Просто знаю и все.

Я надеваю наушники.

Следующим утром вместо школы я мчусь к Ворону. Здесь мой дом, мое учреждение. Если бы предки разрешили, я бы переселился сюда.

– Расскажи еще что-нибудь о хозяевах.

Я плюхаюсь на подоконник. Отсюда комната выглядит не как скелет – тумбочка с часами и шашками, лестница на второй этаж. Мой здоровенный кот.

– Хозяйка называла кота Облаком.

– Почему?

– Он был черным, а на спине – меченный белым пятном. Что-то вроде борьбы грозовых туч с облаками, ясно?

– Что же ты молчал? – я подскакиваю и устремляюсь к рисунку. – Сейчас добавим реалистичности!

Но добавлять ничего не нужно: кот уже меченый.

– Откуда? – я пячусь. Сердце колотится прямо в горле. – Сам постарался?

– Нет. Но тому, кто нарисовал, не помешала бы твоя помощь. Я… чувствую. Ей плохо.

– Ей?

– Через три улицы от нас, крайний дом. Ласточка.

Я заваливаю Ворона вопросами, но он будто воды в окна набрал и заклеил их изолентой. Как бы я ни старался вытрясти из него что-нибудь полезное – тщетно. Он умеет пугать.

Я надеваю рюкзак и выныриваю на свежий воздух.

Ей плохо.

Человеку, нарисовавшему облако, плохо.

Она заболела? Ее тоже бьет Пашка? Ей удалили фантазию?

Я бегу. Через каждый шаг спотыкаюсь о камни и ямы на обочине, чертыхаюсь, но продолжаю спешить к своему новому другу (или врагу?). Улицы как специально удлиняются, расширяются, давятся засохшими ветками и машинами.

Я все-таки падаю, но тут же поднимаю голову и подрываюсь.

Третья улица. Крайний дом. Он и правда как ласточка: чистый, светлый. Вот-вот взлетит воздушным шариком. В саду растут яблони и цветы. Здесь нет огорода.

Нет. Огорода.

Как эти люди живут?

Если не вспашешь землю – не вырастут овощи.

Если не вырастут овощи – ничего не продашь.

Если ничего не продашь – не получишь денег.

Если не получишь денег – не будет еды.

Если не будет еды – сдохнешь.

Эти правила знает каждый ребенок в поселке.

Ясно теперь, почему моему другу-врагу плохо – у нее нет еды.

Калитка качается на сквозняке, дверь распахнута настежь. Ненавижу орать на всю улицу, так что… придется пугать. Круче, когда внезапно.

Дом обволакивает меня тоненьким «помогипомогипомоги».

Я проскальзываю в сад и крадусь по траве. Что, если Ласточка – это портал в мир, где у людей растут только цветы и яблони?

Я прижимаюсь к стене, заглядываю в окно и убеждаю себя, что мое дыхание – просто шелест листьев, а я сам – дерево. Мамочки-пожалуйста-я-всего-лишь-дерево-не-трогайте-меня.

Девочка лет восьми забилась в угол и раскачивается из стороны в сторону. По щекам текут слезы, платьице в грязи, кудряшки растрепаны.

Она как взорвавшаяся хлопушка. Наверное, недавно расчесывалась, любовалась отражением в зеркале. А потом – бах! – и на полу валяется конфетти.

Из соседней комнаты доносятся возгласы: кто-то кого-то торопит. Кто-то кого-то ругает, причем так зло, точно убить собирается. А девочка все плачет и плачет. Я боюсь, что скоро она затопит Ласточку и наш поселок.

В висках – песня «Аквариума». Она постоянно со мной. Впору снимать немое кино.

Если бы у меня на ладони имелась кнопка повтора, я бы продырявил ее.

В кухню вваливается здоровенный мужик с маской клоуна. Хотя клоун из него так себе.

– Заткнись! – рявкает он.

Но девочка всхлипывает громче прежнего.

– Где родители хранят деньги? – Мужик трясет ее за острые плечики. – Да не реви ты!

Я обвожу взглядом сад и не нахожу ничего, что могло бы нас спасти. А нет. Нахожу. У хозблока валяется ржавая лопата – близко, метра четыре, не больше.

Вдох-выдох.

Вдох-выдох.

Я дерево, дерево, дерево…

Прыжок, второй. Лопата моя. Я пинаю ее носком кроссовка и подхватываю, с размаху бью по окну.

Осколки летят на «клоуна».

Дом трещит от боли.

– Что ж ты не защищалась, Ласточка? Терпи, – почти беззвучно лепечу я и прошмыгиваю в нишу за яблоней.

Самозванцы не заметят. Они пришли развлекать не меня.

Помоги, Ласточка, давай. Выпроводи гадов!

Я глажу ее по водосточной трубе. Губы прижимаются к ледяной побелке. Я еще не сталкивался с такими скромными домами. Обычно каменные существа борются и хлопают дверями, если от этого зависит их жизнь.

Умоляю, Ласточка, не медли. Сколько тебе? Дай угадаю: нет и года? Наплюй на возраст и помоги хозяйке. У тебя это в крови.

На веранде появляются трое громил в дурацких масках.

Вперед, Ласточка. Самое время хлопнуть дверями. В прямом смысле.

Клоун-блондин прилип к стеклу – изучает участок.

– Они вернулись.

Его товарищи держат руки в карманах, и мне даже представить страшно, что они там прячут.

– Валим.

Но «свалить» они не успевают. Раз – и захлопывается замок на пути к их спасению. Два – задвигается щеколда в кухню.

Молодец, Ласточка!

– Бей окна! – вопит светловолосый упырь.

Но он не в курсе, что окна тоже умеют бить. Самому высокому достается по лбу рамой. Рядом с блондином лопается стекло, осколок впивается ему в ногу. Тот, что общался с «хлопушкой», получает в грудь ожившим шкафом.

Ха-ха! Знай наших!

Я заглядываю в кухню. Девочка до сих пор качается и всхлипывает.

– Иди сюда, – зову ее я.

Но она не обращает на меня внимания. Хлопушка, блин. Взорвалась и оглушила сама себя. Расстроилась из-за испорченной прически.

Я перемахиваю через подоконник и приземляюсь у холодильника. Хватаю девчонку за локоть. Она с ужасом таращится куда-то между нами и роняет тихое «отпусти».

– Мы спрячемся. – Я расправляю плечи и включаю режим командира. – За мной.

Мы прошмыгиваем в разбитое окно и несемся прочь. За нашими спинами раздается ругань клоунов. Им больше некого развлекать. Не сомневаюсь, они заметили нас и решили, что это мы их покалечили. Обычные люди думают именно так.

Как хорошо быть домом. Тебя никто не наказывает. Твори, что в голову взбредет, круши столы, потолки, рыдай, трещи половицами – всем плевать. Ты ведь дом. Тебя не поставят в угол. В тебе самом полно углов.

Мимо нас проносятся стройные ряды баклажанов, картошки и помидоров. Соседи вскапывают огороды и с подозрением косятся на нас. Странно, что никто не слышал звона стекла. Или слышал, но не обратил внимания. Готов поклясться, так и есть. Еще одно правило: не обращай внимания.

Мы мчимся ко мне. Мой Воробей наверняка нас защитит.

– Я устала, – хнычет девчонка.

– Тогда возвращайся домой и пригласи их на чай!

Клоуны не преследуют нас, но темпа мы не сбавляем – на всякий пожарный. Я-то наученный. Расслабишься – проиграешь. Споткнешься – проиграешь. Разревешься – проиграешь.

– Еще чуть-чуть, – обещаю я.

Воробей выныривает из-за очередного поворота. Наконец-то! Мы влетаем ко мне и, даже не стянув обувь, поднимаемся в мою комнату. Для пущего эффекта я подпираю дверь столом. Предков нет – днем они частенько торгуют. Я ощущаю себя супергероем, спасающим планету, и звоню в милицию. С трудом вспоминаю адрес.

Растяпа!

Дяденька обещает, что к нам скоро приедут.

Девчонка топчется в углу и ковыряет мизинцем обои. У меня никогда не было гостей. Особенно – таких. Как поступают радушные хозяева? Угощают чаем? Приглашают присесть? Болтают о погоде?

– Чувствуй себя как дома, – выдавливаю я, звеня мелочью в кармане. – Как тебя зовут?

Гостья отшатывается от обоев и вздергивает подбородок.

– Тора.

– Тора?

– Люблю сокращать, – объясняет она. – Полное – Виктория.

– А я Захар. Сколько тебе лет?

– Девять.

– Когда день рождения?

– Был в августе. Пятого.

Супергерой во мне окончательно вытесняет маменькиного-сынка-сумасшедшего-Кирпича. Я старше этой девчонки на целых два месяца. Малявка. Ну ничего, я ведь взрослый. Я о ней позабочусь.

– А у меня в июне.

Но ей нет дела до моего возраста. Она хмурится и думает о чем-то так усердно, что ее голова едва не лопается.

– Как у тебя вышло…

– Что?

– Это.

Слезы на ее щеках высохли. Хмурая и дрожащая, в белом кружевном платьице, девчонка подходит Воробью больше, чем я сам. Сейчас бы сфотографировать ее…

Тора и люстра.

Тора и мой стол.

Тора и ковер.

Мне впервые настолько неуютно в собственном доме. Точно Воробей хочет выплюнуть меня вместе с цветочным горшком на Пашкину башку.

– Кто-то кричал. Я шел на звук.

– Врешь.

– Нет.

Я почти уверен, что Тора тоже общается с ними, но пока она не проболтается, буду молчать. Одно дело – изображать шизика при Пашке, другое – при красивой девчонке.

– Замки сами захлопнулись. Она так не умеет. Или… не умела.

– Кто?

– Она.

– Плохо просила, – огрызаюсь я, но тут же прикусываю язык.

– А ты – хорошо? – Тора опирается ладонями на стол. – Ой…

Она закатывает рукав: кожа на локте содрана.

– Сейчас.

Я выскальзываю в коридор – приходится отодвинуть стол – и приношу из кухни аптечку, а заодно – книгу с красным крестом и золотистой надписью на обложке: «Первая помощь».

Тора приземляется на диван. Состроив умное лицо, я листаю оглавление и натыкаюсь на графу «Поверхностные раны».

– Мне ведь не череп проломили, – хихикает Тора. – Обработай и все.

– Не мешай, – отмахиваюсь я.

– Если бы я умирала, ты бы ни за что не успел.

Я достаю перекись, вату, марлю и зеленку. Супергерой превращается в доктора, оперирующего тяжелого больного.

Струйки пота текут по лбу.

Я удаляю грязь и мажу края раны зеленкой, даю ей просохнуть, а после – заматываю бинтом. И представляю, как выбегаю в коридор к родственникам, как объявляю, что операция прошла успешно. Что пациент выжил. Меня осыпают благодарностями, заваливают цветами, не обзывают Кирпичом.

– Спасибо, – фыркает Тора. – Ты забавный.

Между передними верхними зубами у нее чернеет щелочка. Девочка-хлопушка. Девочка-сладкая-вата.

– Почему это забавный?

– Никогда не видела, чтобы оказывали первую помощь с учебником под мышкой.

– А я никогда не видел, как оказывают первую помощь. – Я прячу бинты в коробку. – Где твои пред… родители?

– Работают.

Кто-то стучится.

Мы спускаемся. Я крадусь к окну и приподнимаю занавески. На крыльце стоит дяденька в синей форме. Милиционер.

Мы выкладываем ему все в подробностях, утаив лишь, что нас защитила Ласточка. Тора клянется, что запирает замки, когда предки на работе, но клоуны прикинулись соседями. Мол, пришли по просьбе матушки и бати. Тора бы ни за что не повелась, но воры назвали имя ее любимой игрушки-кота. Она сшила его сама и окрестила Облаком.

Облаком. У меня по спине пробегает холодок.

– Скорее всего, они когда-то подслушали мой разговор с родителями. А я, дурочка, уши развесила.

Мы идем к Ласточке, и милиционер обыскивает ее, опрашивает соседей. Я описываю ему клоунов и клянусь, что, гуляя, просто проходил мимо.

Мы дозваниваемся предкам Торы, и уже через полчаса они заваливают нас вопросами: «Что случилось?», «Почему?», «Кто этот мальчик?», «Он твой друг?», «Как вы справились с ворами?», «Сильно поранилась?»

Я старательно притворяюсь, что меня не существует. Пялюсь в небо, слюни пускаю. Короче, играю в пристукнутого. После визита к доктору мне это почти удается. А по мнению матушки мне это удается отлично.

Тора мотает головой и тычет пальчиком в рану. Ишь какая, тоже умеет падать на дурочку. Ее предки с подозрением косятся на меня.

– Он гулял неподалеку от нашего дома, – все же решается Тора. – И слава богу, что гулял.

Меня награждают конфетами и жареными орехами. Я извиняюсь за выбитое окно. А мне отвечают: «Неважно».

Я впервые выдаю столько слов за день, впервые общаюсь так долго с людьми.

– Спасибо, – шепчет на прощание Тора.

Слабо тикает Ласточка.

Прости, подруга.

Наш поселок маленький, и когда я возвращаюсь домой, предки встречают меня с открытыми ртами. Я вновь повторяю легенду.

Чересчур много слов.

Я бы не отказался и правда превратиться в кирпич, в частичку дома – и слушателей не было бы. Красота!

– Молодец, сынок. – Матушка гладит меня по плечу осторожно, словно боится, что я рассыплюсь. – Но… постарайся больше не попадать в передряги, ладно?

4 Анна [После]

Я опускаю чемодан и разочарованно интересуюсь:

– Что это?

Лишь крохотная часть Анны Рэу ликует: ребенок-маньяк – маньяк только наполовину. Темыч не солгал. Он правда устроил резню. Для игрушек.

У мохнатого зайчика, едва ли не большего, чем хозяин, отрезаны уши. Макушка щедро смазана красным. Я вспоминаю об испачканных ладонях и облизываю алые пятна.

Смородина.

Ску-ко-та.

Ты не прошел экзамен, Темыч. Я передумала тебя красть. Ты плохой персонаж.

В дальнем углу валяются копыта жирафа и куски ватного мяса. У плюшевой лягушки отрезаны лапки. Кукла, умеющая моргать, лежит со вспоротым животом. Полое тельце набито красными тряпками.

На люстре висит хвост кота. Игрушечного, естественно.

Обои в цветочек покрыты алыми брызгами.

Мы и правда в могиле. Заживо похороненные с несчастными зверями.

– Зачем? – я поднимаю с пола бесхвостого кота и прячу пальцы в «окровавленную» шерсть.

– Играл в смерть.

Темыч не спешит ко мне. Он застыл на пороге и, клянусь, взглядом кромсает из меня снежинки.

Я погорячилась. Мальчик может пригодиться, если удивит.

Пройди испытание и получи приз.

Никто из моих персонажей не играл в смерть. Мальчишка будет эксклюзивом, болезнью книги, ее шизофренией. Но, как ни странно, истории за это и любят. Истории, но не людей. Людей – боятся.

Ему лучше со мной.

– Ты интересный ребенок, Темыч. – Я обнимаю покалеченного кота. – За что ты его?

– Понравился?

– Да.

– Дарю. Но хвост оставь. Я… не наигрался.

Мы молчим – скорбим об игрушках. Считаем капельки крови на обоях. Странно: пять минут назад я бы предпочла считать цветочки, но теперь – мальчишка заразил меня.

– Зачем приехала?

– За прошлым, – отзываюсь я.

– Здесь его нет. Сто пудов. По крайней мере, я не встречал. – Темыч чешет нос сквозь пакет. – Поспрашивай у них. Они в курсе. Они встречали.

– Кто – они?

– Игрушки.

Как только я отворачиваюсь, чтобы осмотреться, этот дьяволенок с пакетом на голове запирает меня. Скрипят половицы. Шлепают шаги.

– Темыч?

Черт.

Он… пошел за ножом?

Нет.

Он закопал нас с игрушками. И поставил крест.

Я стискиваю кота до дрожи в пальцах.

– Открой.

– Угадай, где живет прошлое, – раздается из коридора.

– Без понятия.

– Там, где и мои игрушки.

Нигде.

Очень смешно.

– Темыч, открой. – Я пинаю коленом дверь. – Открой немедленно! Позови родителей!

И барабаню что есть мочи.

Интересно, как бы отреагировала Рита? Расхохоталась бы мне в лицо? Выплюнула бы что-то вроде «Ну ты и дура, сестренка. Зачем пошла за ненормальным?» Или… «А вы подружитесь. Вы почти близнецы».

Комната обнимает меня, душит. Давит на уши. А стопы Темыча шлепают все дальше и дальше.

– Куда? Куда ты?

Я подаюсь к окну. Пора, Анна. Хватит на сегодня приключений.

Игрушки пялятся на меня, ждут чего-то, но я унесу лишь кота. Он мой. Я постираю его и пришью новый хвост. Назову Облаком: у него на спине огромное белое пятно.

Мы подружимся.

Я прислоняюсь к окну.

Если разобью пару стекол, получу свободу.

Вскоре сцены с искалеченными игрушками посереют в памяти. Я их отретуширую, уберу кровавые брызги, замажу несчастные мордочки, сниму с головы сумасшедшего мальчика пакет, нарисую ему улыбку.

Через неделю – скомкаю эту комнату, как дурацкую фотографию, и швырну в урну. Забуду о ней навечно. И не вспомню, что стряслось десять лет назад.

Потому что я убью страх.

Я обнимаю кота и жмурюсь. Нельзя прятаться. Нельзя отгораживаться от безумия. Темыч – мое лекарство. Таблетки от амнезии. Знать бы только, какая доза смертельна.

Я представляю, как мальчик идет в кухню. Как роется в ящике со столовыми приборами. Как мечтает, чтобы я пополнила его коллекцию мертвых игрушек. Чтобы он, кот и я были не разлей вода.

Я хотела превратить его в буквы. Он хочет превратить меня в фарш. Он хороший повар.

Что будет через неделю? Процентов сто – я все забуду. Мертвецы не злопамятны.

Рита примчится и наймет дешевого детектива. Виталина Семеновна будет глотать успокоительные вместо завтрака, обеда и ужина. К моим ученикам заявится новый преподаватель, который сойдет с ума от щелканья ручки. Вышвырнет ее в окно. Запретит детям во время занятия мечтать.

А я буду с котом и Темычем. Они расковыряют мое «было».

Подрывник близко. Он почти вылечился. Он включает мне фильм, мои единственные воспоминания из детства, где я…

Тик-так.

…сижу под кроватью и шарахаюсь от сапог. Пыльных, потрескавшихся. Они скоро распадутся на атомы, а хозяин до сих пор их не выкидывает. Любит.

Интересно, а что еще он любит? Рисовать? Петь? Уничтожать?

Я зажимаю уши ладонями – больно. Вчера мне их прокололи, но я терплю. Лишь бы не слышать песню. Ее включил чужак – на запредельной громкости. Нельзя так. Любой плеер предупреждает, что нельзя. Но чужаку из моего воспоминания плевать. Он не боится оглохнуть. Он боится чего-то другого, и это «что-то» прячется в нашем доме.

Тик-так.

Песня клубится дымом. Заполняет пространство расплавленным металлом. Я и есть расплавленный металл.

Через миг все застывает, температура падает на тысячу градусов. Плеер умолкает. Чужак включает новую песню. А я, кусок остывающего металла, не могу пошевелиться. Из меня можно выковать железные набойки для пыльных сапог.

Я бы хорошо стучала в ритм этой песне.

Нас, как видеопленку, кто-то перематывает. Кому-то скучно. Кто-то ищет сцену поинтереснее.

Я на макушке холма. Дом рядом, но уже не со мной. Ветер треплет мои волосы.

Я обнимаю плюшевого кота с белым пятном на спине. Облако?..

Лес дышит в затылок. Он не воткнет мне нож между лопаток. По крайней мере, без моего ведома. Он мой друг.

Дом полыхает. Дом – печка. Огонь пожирает мои шторы.

Визг пронизывает воздух. Точно строители проложили между кирпичами голос, а не цемент. Он таился много лет, ждал пламя и – дождался.

Я чувствую почти физически, как сгорают мои рисунки. Мама любила развешивать их по комнате, чтобы прятать пожелтевшие обои.

Я сжимаю кота до звездочек в глазах. Он – единственное доказательство того, что дом существовал. Мама держит меня за плечи и, если сейчас же не ослабит хватку, сломает их, как одноразовую вилку.

Тик-так.

Над нами пролетает ворон.

– Мам, это он! – кричу я и устремляюсь в лес.

* * *

Босые ноги шлепают по кафелю. Раздается стук. Кто-то ломится в комнату. Что, если этот «кто-то» поможет мне отыскать себя?

Я размазываюсь по обоям и сочусь через трещины пола. Скоро, скоро я впитаюсь в землю.

– Артем, что ты вытворяешь? Зачем тебе лопата?

Голос почти детский, сонный и спокойный. Он не представляет, кто перед ним. Или представляет слишком хорошо.

– Я собираюсь похоронить игрушки.

– Ты опять за старое?

Суета. Хныканье. Скрежет… лопаты?

Ступни затекли. Я чертыхаюсь: когда во мне оглушительно тикали часы, я сидела, забившись в угол и обняв Облако.

Облако.

Где же он тебя нашел?

Кот наблюдает за мной со смертельным безразличием. Он забыл, как мы дружили, да и я тоже.

Щелкает замок. Я поднимаюсь и одергиваю платье, новое, в горошек. Сейчас на нем серые полоски грязи и алые пятна псевдокрови.

– Вы кто? – На пороге появляется женщина лет сорока. Глаза наполнены теплотой, как огромные солнца. Кудри – белоснежные облака. Она и сама как облако. Бесхвостый кот подошел бы ей куда больше, чем мне.

Я переминаюсь с ноги на ногу.

– Извините. Ваш мальчик… Он позвал меня.

Из-за спины женщины выглядывает Темыч – без дурацкого пакета. Я наконец могу его рассмотреть: он – уменьшенная версия мамы. На щеке – родимое пятно, по форме напоминающее настенного монстра.

– Он говорил, что… – я закусываю губу и киваю на кота.

– Я Илона.

Мы жмем друг другу руки.

– Аня.

Она держит мою ладонь чересчур долго для обычной гостеприимной хозяйки, словно мы прощаемся, а не здороваемся.

– Очень приятно. – Илона гладит мальчика по почти лысой макушке. – Что нужно сказать, Артем?

– Простите, – морщится мальчик. – Я не специально вас напугал.

– Славно. А теперь беги к папе.

Темыч машет мне и, застыв в тени коридора, кидает, обернувшись:

– Нашла, что искала?

Этот мальчик чересчур серьезен для ребенка. Будто в маленькое тельце запихнули взрослого, и он не может разорвать кожу и выбраться.

– Нашла.

Илона стягивает с люстры хвост кота.

– Комнату ищете?

– Да. Приехала полчаса назад.

Она предлагает мне поселиться на втором этаже и – тараторит, тараторит, тараторит так быстро, что я половину пропускаю мимо ушей:

– …называемся «Свежесть». Как думаете почему? Конечно, из-за кондиционеров в каждой комнате. У нас очень уютно и красиво. Это слова гостей, не мои. Во дворе – камеры, ворам сюда не проникнуть. По утрам – горячие круассаны с шоколадом. Лидочка волшебница, а не повар!..

Бла-бла-бла.

Забрав чемодан, я поднимаюсь за Илоной по лестнице. Она обещает снизить для меня цену на пятнадцать процентов за стресс.

Мы ныряем в коридор, пустой, выложенный кафелем. Он стерилен, как скальпель перед операцией.

Такой чистоты не бывает в обычном доме – наверное, хозяевам есть что скрывать. К примеру, мальчиков с пакетами на головах или трупы игрушек.

Илона всучивает мне ключи и хвост Облака.

– Артем же вам подарил кота, да?

Мы пересекаем коридор и замираем у последней двери. Дернув за ручку, Илона пропускает меня вперед. Пахнет стиральным порошком. В углу гремит холодильник, а вместе с ним и граненые стаканы на его макушке. Люстра с абажуром и кисточками, кровать на пружинах, скрученный полосатый матрац – так выглядит мой временный дом.

– Обустраивайтесь, – сияет Илона. – Столовая в соседнем домике. Маленькое оранжевое здание. Лидочка волшебница, а не повар!

– Вы говорили.

– Правда? Простите… о чем это я? Ах да, завтрак через час!

– Спасибо. – Лучезарность Илоны не дает мне покоя. – Темыч… ваш сын?

На миг ее глаза-солнца затмевают тучи, но она быстро успокаивается.

– Артем. Дурацкое сокращение. – Она взлохмачивает волосы. – Да, сын.

– Он издевается над игрушками. С ним что-то…

…Не так.

– Мы пытаемся ему объяснить, но он же мальчишка. Любит хулиганить. Клянусь, – Илона хватает меня за локоть, – он нормальный. Ему нравится играть в смерть, вот и все. Он больше не будет вас пугать.

От напора Илоны рука плавно превращается в пластилин, и я с виноватой улыбкой высвобождаюсь из ее хватки.

– Ну, располагайтесь. И… приглашаю вас вечером на концерт. В рок-клуб на пляже. – Илона разворачивается к выходу. – Хм, Артем неплохо заманивает клиентов, правда?

Я глотаю нервный смешок и обнимаю Облако. Пальцы щекочет мокрая от «крови» шерсть.

– А можно вопрос? Где вы нашли кота?

– Ах, его. На холме возле леса. Он мне сразу же понравился. У бедняги оторвался хвост, и нам пришлось похлопотать над ним. Кстати, это его проклятие.

– Какое?

– Терять хвосты.

«А вместе с ними – и хозяев», – думаю я.

* * *

Я забираюсь в ванну и окунаюсь в прохладную воду. Этим летом я бы здесь ночевала. Шумит кран. Гогочет, визжит, словно пытается сообщить о чем-то важном.

Когда я ныряю и поднимаю под водой веки, вертикальные красные полосы на обоях запутываются в огромный узел. Сердце, не иначе. В реальности линии идеально прямые, будто здесь кого-то зарезали и струйки крови стекают по стенам.

В умывальнике лежит мокрый Облако. Я почти отстирала пятно на нем.

Легкие лопаются от воздуха, давят на грудную клетку. Если бы я писала об убийствах, то местом действия сделала бы именно эту ванную комнату.

Закончив с купанием, я раскладываю вещи и спешу в столовую. Тарелки выдает пожилая женщина. В морщинах на ее лице вполне бы спрятался континент. Где-то между зелеными тенями и ярко-фиолетовой помадой она потеряла красоту.

Я читаю имя на бейджике. Лидия.

Волшебница, а не повар.

– Приятного аппетита. – Она протягивает мне порцию пюре и расплывается в улыбке. – Только приехали? Илона предупреждала.

– Да. Спасибо.

– Вы к нам оздоравливаться или путешествовать?

– Уладить кое-что.

Улыбка сжимается гармошкой.

– Что же?

Пока я сочиняю правдоподобную историю, Лидия хватает меня за запястье:

– Как ваша фамилия, девочка? Мы нигде не встречались?

Она смотрит куда-то мимо моих глаз. Выше. На брови?..

Конечно.

На родинки. У меня на лбу – два пятнышка. Единственное, чем я выделяюсь. Все первым делом таращатся не на жирные русые волосы и не на чересчур худую талию. Все таращатся на родинки.

– Так как фамилия-то?

– Рэу. Анна Рэу.

– Как? Рэу?

– Да.

Лидия отстраняется и чуть не смахивает с подноса тарелки. Закусывает губу. Из дырявой гармошки сочится кровь.

– Зачем приехала? Радуйся, девка, что свалила из этой дыры.

Как странно: сказал фамилию – и ты свой. Сказал фамилию – и тебя выгоняют из дома.

– Что? Я вас не понимаю.

За мной собралась очередь из пяти человек, и на мой вопрос Лидия не отвечает.

– Круассаны на витрине. Приятного аппетита. Через пару часов после завтрака Илона проводит тренировки у моря. Йога. Составишь компанию?

Намек?..

Я соглашаюсь в надежде, что после занятия Лидия проговорится о чем-нибудь важном, и падаю за столик в углу. Крохотный зал не просторнее моей комнаты. Пахнет выпечкой и супом.

У Илоны мало отдыхающих – три семьи и я. Для каждой компании – свой столик.

Время от времени я ловлю на себе взгляд Лидии. Теперь ее губы не растягиваются гармошкой. Она серьезна. Нет, в ее морщинах спрятан не континент, а нечто иное, до боли похожее на очертания поселка. Я бы обколола Лидию коллагеном, чтобы разгадать ее тайны, но сомневаюсь, что после этого она выжила бы.

Люди, гремя вилками, завтракают. Они чужаки – их никто не выгонит. Им рады, потому что через неделю они соберут чемоданы и если и вернутся, то лишь через год.

Я ем быстро как никогда. Внимание Лидии ощутимо почти физически. Жжется, смешивается с кровью, сплетается с моим тиканьем.

Сбежав из столовой, я два часа слоняюсь по участку. Монстр с желтыми глазками следит за моими движениями, липнет даже на расстоянии. Вместе с ним из окна второго этажа за мной наблюдает черноволосая женщина. Солнце слепит, и я не вижу ее лица.

Интересно, в ванной незнакомки обои тоже в красную полоску?

Темыч бродит возле забора с палкой.

– Ты что-то ищешь?

– Хвост. Мама куда-то спрятала хвост.

Мимо нас пролетает Лидия в парео и шляпе с полями, на которых уместилось бы тарелки четыре.

– Жду тебя, Аня.

Я поднимаюсь к себе и переодеваюсь в купальник. Если верить ощущениям, за сегодня я поправилась килограммов на пять, и дело не в сытном завтраке. Внимание жителей поселка тоннами липнет к коже.

Лучше бы этот фильм под названием «Мое прошлое» лежал в закромах ящика. Он слишком реален.

А впрочем, у меня есть шанс поймать за хвост воспоминания. Главное, чтобы у воспоминаний он не отрывался так же хорошо, как у Облака.

Я спешу за Лидией. Дороги плавятся, трескаются, сохнут. Если солнце расщедрится еще на градус, поселок превратится в пепел. За холмом шумит море. Я ускоряюсь. Все улицы ведут к пляжу. С высоты, наверное, они похожи на тетрадь в линейку, исписанную ужасным почерком. Дома-слова, параллельные дороги, стремящиеся за красную черту, к морю… Рискнешь пересечь, не взяв спасательный жилет, – барахтайся сам.

И я рискую.

Тону вьетнамками в раскаленном песке. Ветер бьет в лицо. Спасибо, что не в спину.

Я окунаю ступни в воду.

Здравствуй, море. Мы дружили. Помнишь? Ты пенилось, гнало волны, пробовало меня на вкус, как сейчас.

Ты скучало?

Я выросла, представляешь? Теперь я тону в буквах, а не в тебе. Хочешь тоже стать буквами?

На пляже пусто, лишь человек десять выстроилось в круг у шезлонгов. Среди них – Илона. Заметив меня, она машет рукой.

Интересно, Рита с ней знакома? Они бы поладили.