3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

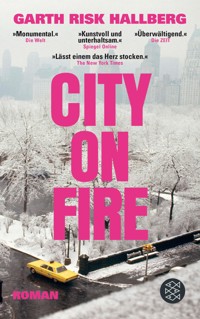

"City on Fire", der große, überwältigende Roman über New York City von Garth Risk Hallberg Neujahr 1977. Ein Schneesturm zieht über New York, Feuerwerk erleuchtet den Himmel und im Central Park fallen Schüsse. Die Ereignisse der Nacht bringen eine Gruppe unvergesslicher Menschen zusammen: die schwerreichen Erben William und Regan, zwei Punk-Kids, einen besessenen Magazin-Reporter und einen Cop. Sie alle leben und lieben hier, in der großen Stadt, die bankrott und gefährlich ist und zugleich vor Energie platzt. Als dann am 13. Juli 1977 die Lichter ausgehen, gerät die Stadt in den Ausnahmezustand – und nach dem Stromausfall ist kein Leben wie zuvor. "City on Fire" ist ein großer Roman über Liebe, Betrug und Vergebung, über Kunst, Wahrheit, Punk und Rock'n'Roll – kraftvoll, überbordend, außergewöhnlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1741

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Garth Risk Hallberg

City on Fire

Roman

Über dieses Buch

1977, New York: die Stadt knistert vor Energie und Musik, Patti Smith gibt ihre ersten Konzerte, und die Häuser in der Bronx brennen. Wie in einem Wirbelwind von Debüt verwebt Garth Risk Hallberg fünf Leben zu einem Roman über sieben Monate, von Neujahr bis zu dem großen Stromausfall am 13. Juli, als die Stadt im Dunkel verschwindet und sich neu erfindet.

Mercer – kommt vom Land in die Stadt, an seiner Schule ist er der einzige afroamerikanische Lehrer. Nachts arbeitet er in Greenwich Village an seinem großen amerikanischen Roman. Er liebt: William – Gründer der Punkband Ex Post Facto und Millionenerbe, was er zu verbergen versucht. Mit der Familie hat er gebrochen, an Neujahr geht er zum Comeback seiner einstigen Band und trifft dort: Charlie – Punk Kid aus den Suburbs, der nach Big Apple kommt, um in einem Club endlich wieder seine erste Liebe zu küssen: Sam – ist auch erst siebzehn, aber durch ihr hektographiertes Underground-Magazin eine Legende. Sie verschwindet, bevor Charlie zum Zug kommt. Regan – die Schwester Williams, kennt Mercer von der Schule ihrer Kinder, mit dem sie während des Neujahrsempfangs ihrer Familie von einem Balkon in den dunklen, verschneiten Central Park schaut, als plötzlich ein Schuss fällt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Garth Risk Hallbergist 36 und lebt mit seiner Familie in Brooklyn. Er zählt zu den »Best New American Voices«, seine Erzählungen und Essays sind in zahlreichen Magazinen und Zeitungen erschienen. Sein Buch ›Ein Naturführer der amerikanischen Familie‹ (2007) war für den Believer Book Award nominiert. ›City on Fire‹ ist sein erster Roman, der in achtzehn Ländern erscheint.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2015

unter dem Titel ›City on Fire‹

bei Alfred A. Knopf, a division of Random House LLC, New York

Copyright © 2015 by Garth Risk Hallberg

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: hissmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: plainpicture/goZooma

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403177-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

Prolog

Buch I - Wir haben den Feind gesehen, wir sind es selbst

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Zwischenspiel - Das Familiengeschäft

Buch II - Szenen aus dem Privatleben

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

Zwischenspiel - Die Feuerwerker, Teil 1

Buch III - Liberty Heights

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

Zwischenspiel - Die Unmöglichkeit des Todes in der Vorstellung eines jetzt Lebenden

Buch IV - Monaden

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

62. Kapitel

63. Kapitel

64. Kapitel

65. Kapitel

66. Kapitel

67. Kapitel

68. Kapitel

69. Kapitel

70. Kapitel

Zwischenspiel - Bridge and Tunnel

Buch V - Der Dämonenbruder

71. Kapitel

72. Kapitel

73. Kapitel

74. Kapitel

75. Kapitel

76. Kapitel

77. Kapitel

78. Kapitel

79. Kapitel

80. Kapitel

81. Kapitel

82. Kapitel

83. Kapitel

84. Kapitel

85. Kapitel

86. Kapitel

Zwischenspiel - „Evidence“

Buch VI - Drei Arten Verzweiflung

87. Kapitel

88. Kapitel

89. Kapitel

Zwischenspiel - Die Feuerwerker, Teil 2

Buch VII - Im Dunkeln

90. Kapitel

Irgendwo unterhalb von Morningside Heights – 21.27 Uhr

1 Police Plaza – 21.27 Uhr

Downtown & Points North – ca. 20.00 Uhr

Upper West Side – 21.28 Uhr

Auf der Straße – 21.58 Uhr

Downtown – 22.01 Uhr

Upper West Side – 22.10 Uhr

Hell’s Kitchen – 22.27 Uhr

91. Kapitel

Lower West Side – 22.27 Uhr

Upper East Side – 22.49 Uhr

Upper East Side – Früher

Eine weitere Mutter

Upper East Side – 23.11 Uhr

Ein weiterer Vater

East Village – 23.13 Uhr

92. Kapitel

Beth Israel Hospital – ca. 23.50 Uhr

Midtown – Nicht wirklich 21.27 Uhr

Beth Israel Hospital – ca. 23.50 Uhr

Upper West Side – Früher

East Village – 0.12 Uhr

Auf der Straße – ?

Little Italy – ??

Midtown – 2.19 Uhr

East Village – ca. 2.00 Uhr

93. Kapitel

Midtown – 2.23 Uhr

»Hier« – 2.30 Uhr

East Village – 2.30 Uhr

Upper West Side – Früher

Beth Israel Hospital – 2.35 Uhr

Die vier Visionen des Charlie Weisbarger

Midtown – 2.20 Uhr

Greenwich Village – 3.22 Uhr

Brooklyn Heights – 2.35 Uhr

94. Kapitel

Financial District – 8.46 Uhr

Midtown – 3.25 Uhr

Upper West Side – 4.27 Uhr

Letzte Übertragung

West Side – 5.58 Uhr

Eine andere Küste – Drei Wochen später

Hell’s Kitchen – In Ewigkeit

Postskriptum - Diese Stadt, die nicht anzusehen wie der Tod wäre

Anhang

Dank

Zu den Quellen

Mit freundlicher Genehmigung

Zitatnachweise

Abbildungsnachweise

Für Elise, die Zuversicht

»Das da, das ist Ihre unschätzbare Ordnung: diese schiefe eiserne Funsel, diese ekelhafte blöde Latichte. Und das da, das ist die Anarchie: reich, strotzend von Leben, die sich selbst erzeugt – das ist die Anarchie, strahlend in Grün und Gold.«

»Genau so ist es«, antwortete Syme geruhig, »genau wie jetzt –: Sie sehen den Baum nur durch das Licht der Laterne. Und ich müßte mich sehr wundern, wenn Sie jemals die Laterne durch das Licht des Baumes sehen würden.«

G.K. CHESTERTON

Der Mann, der Donnerstag war

Prolog

In New York kann man sich alles bringen lassen. Das jedenfalls ist das Prinzip, nach dem ich handele. Es ist die Mitte des Sommers, die Mitte des Lebens. Ich sitze in einer ansonsten leeren Wohnung in der West Sixteenth Street, lausche dem leisen Brummen des Kühlschranks im Nebenraum, und obwohl der nur ein mesozoisches halbes Stück Butter enthält, das meine Gastgeber hinterlassen haben, als sie zur Küste aufbrachen, kann ich in vierzig Minuten mehr oder weniger alles essen, auf das ich Lust habe. Als ich jung war – jünger, sollte ich wohl sagen –, konnte man sich sogar Drogen liefern lassen. Visitenkarten mit dem Aufdruck 212 und einem einzigen einsamen Wort, Lieferservice, oder, häufiger, irgendein Schwachsinn über therapeutische Massage. Nicht zu glauben, dass ich das vergessen habe.

Andererseits ist die Stadt heute eine andere, oder die Leute wollen andere Dinge. Die Büsche am Union Square, die Übergaben von Hand zu Hand früher verdeckt haben, gibt es nicht mehr, genau wie die Münztelefone, mit denen man seinen Dealer anrief. Als ich gestern Nachmittag dorthin ging, um eine Pause zu machen, tanzten zeitgenössische Künstler unter den wiederbelebten Bäumen ihre Zeitlupen-Tänze. Im weinfarbenen Licht saßen Familien gesittet auf Decken. Solche Sachen sehe ich überall, öffentliche Kunst, die vom öffentlichen Leben kaum zu unterscheiden ist, Autos mit großen Punkten, die die Canal Street entlangrollen, Zeitschriftenstände, die mit Bändern verziert sind, wie Geschenke. Als könnten Träume einfach aufgelistet werden, wie Gerichte auf der Speisekarte der verfügbaren Erfahrungen. Doch seltsamerweise neigt die Durchrationalisierung jedes letzten Verlangens, das Überangebot dieser heutigen Stadt dazu, einen daran zu erinnern, dass man das, wonach man wirklich verlangt, da draußen nicht finden wird. Wonach ich persönlich verlange, seit ich vor sechs Wochen angekommen bin, ist, dass sich in meinem Kopf ein ganz bestimmtes Gefühl einstellt. Damals hätte ich es nicht in Worte fassen können, aber jetzt denke ich, dass es wie die Ahnung ist, dass sich die Dinge immer noch jeden Augenblick ändern können.

Ich war einmal ein Sohn dieser Stadt – einer, der über Drehkreuze sprang, Mülltonnen durchwühlte, sich Zugang zu fremden Dächern in Downtown verschaffte – und dieses Gefühl war der Grundton meines Lebens. Heute blitzt es, wenn überhaupt, nur noch kurz auf. Trotzdem habe ich mich bereiterklärt, diese Wohnung bis einschließlich September zu hüten, in der Hoffnung, dass das ausreichen wird. Sie hat den Schnitt eines stapelbaren Klotzes aus einem primitiven Videospiel: vorne ein Schlafzimmer und das Wohnzimmer, dann der Essbereich und das große Schlafzimmer, und die Küche hängt wie ein Schwanz hinten dran. Während ich mich am Esstisch mit diesen einleitenden Ausführungen abmühe, schreitet die Dämmerung hinter den hohen Fenstern voran und lässt die Aschenbecher und Dokumente, die vor mir aufgetürmt sind, wie die eines anderen erscheinen.

Der Platz aber, den ich mit Abstand am liebsten mag, ist durch eine Seitentür hinter der Küche zu erreichen – eine Veranda, auf so hohen Pfählen, als sei dies Nantucket. Balken in Parkbankgrün, und unten ein Teppich aus den Blättern zweier spindeldürrer Ginkgos. »Innenhof« ist der Begriff, den ich verwenden möchte, obwohl auch »Luftschacht« passen würde; hohe Wohnhäuser umgeben den Ort, so dass niemand anders dorthin kann. Die weißen Ziegel auf der anderen Seite blättern ab, und an den Abenden, wenn ich so weit bin, mein Projekt ganz aufzugeben, gehe ich stattdessen raus und sehe mir an, wie das Licht aufsteigt und schwächer wird, während die Sonne an einem weiteren regenlosen Himmel untergeht. Ich lasse mein Telefon in meiner Tasche vibrieren und sehe zu, wie die Schatten von Ästen nach der blauen Ferne greifen, durch die ein Kondensstreifen treibt und immer dicker wird. Die Sirenen und der Verkehrslärm und das Radiogeplärr, die von den Straßen herüberschweben, sind wie die Erinnerung an Sirenen und Verkehrslärm und Radiogeplärr. Hinter den Fenstern anderer Wohnungen werden Fernseher angeschaltet, doch niemand macht sich die Mühe, die Jalousien zu schließen. Und ich habe wieder einmal das Gefühl, als würden sich die Trennlinien, die mein Leben eingegrenzt haben, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, außen und innen – auflösen. Dass ich mir schließlich doch noch Erlösung bringen lassen könnte.

In diesem Innenhof gibt es schließlich nichts, was nicht 1977 schon hier war; vielleicht ist gerade gar nicht dieses Jahr, sondern jenes, und alles, was darauf folgte, wird erst noch passieren. Vielleicht segelt gerade ein Molotow-Cocktail durch die Dunkelheit, vielleicht rennt ein Magazin-Reporter über einen Friedhof; vielleicht bleibt die Tochter des Feuerwerkers auf einer zugeschneiten Bank sitzen und hält weiter einsam Wache. Denn wenn die Indizien irgendeinen Schluss erlauben, dann den, dass es keine eine, einheitliche Stadt gibt. Und wenn doch, dann ist sie die Summe aus Tausenden von Variationen, die sich um denselben Platz streiten. Das mag Wunschdenken sein; trotzdem kann ich nicht umhin, mir vorzustellen, dass die Anknüpfungspunkte zwischen diesem Ort und meiner eigenen verlorenen Stadt unvollständig verheilt sind und die Narben hinterlassen haben, nach denen ich taste, wenn ich meinen Kopf die Feuerleitern hinauf in Richtung des blauen Quadrats der Freiheit schiebe. Und du da draußen: Bist du nicht irgendwie hier bei mir? Ich meine, wer träumt nicht immer noch von einer anderen Welt als dieser? Wer von uns wäre selbst jetzt bereit, die Hoffnung aufzugeben – wenn das bedeutete, den Wahnsinn, das Rätselhafte, die absolut nutzlose Schönheit der Millionen zuvor möglichen New Yorks aufzugeben?

Buch IWir haben den Feind gesehen, wir sind es selbst

[ Dezember 1976–Januar 1977 ]

»Life in the hive puckered up my night;

the kiss of death, the embrace of life.«

TELEVISION

Marquee Moon

1

Ein Weihnachtsbaum kam die Eleventh Avenue herauf. Oder vielmehr, er versuchte es; nachdem er sich in einem Einkaufswagen verfangen hatte, den jemand auf dem Zebrastreifen stehen gelassen hatte, erbebte er, sträubte und erhob sich, ganz knapp davor, in Flammen aufzugehen. So kam es jedenfalls Mercer Goodman vor, als er sich abmühte, die Spitze des Baumes aus dem verbeulten Gitter des Wagens zu befreien. Dieser Tage war alles ganz knapp davor. Auf der anderen Straßenseite verunstalteten Brandspuren die Laderampe, auf der Verrückte nachts Feuer machten. Die Nutten, die sich dort am Tag sonnten, sahen jetzt durch Billigsonnenbrillen herüber, und eine Sekunde lang war Mercer akut bewusst, wie er erscheinen musste: ein Brother in Kord und mit Brille, der im Rückwärtsgang sein Bestes gab, während am anderen Ende des Baumes ein ungekämmtes Weißbrot in einer Motorradjacke versuchte, den Stamm weiterzuzerren, scheiß auf den Einkaufswagen. Dann sprang die Ampel von DON’TWALK auf WALK, und auf wundersame Weise, durch eine Kombination von zieh-mich und ich-schieb-dich, waren sie wieder frei.

»Ich weiß, du bist sauer«, sagte Mercer, »aber könntest du mal versuchen, nicht so rumzuzappeln?«

»Hab ich rumgezappelt?«, fragte William.

»Die Leute gucken schon.«

Als Freunde oder auch nur Nachbarn gaben sie ein unwahrscheinliches Paar ab, was vielleicht der Grund war, wieso der Mann, der den Boy Scout-Weihnachtsbaumstand an der Auffahrt zum Lincoln Tunnel betrieb, so gezögert hatte, ihr Bargeld anzufassen. Es war auch der Grund, wieso Mercer William niemals zu sich nach Hause eingeladen hätte, um ihn seinen Eltern vorzustellen – und damit auch der Grund, wieso sie allein Weihnachten feiern mussten. Ein Blick auf sie reichte aus, der schwammig braune Spießer, der drahtig blasse Punk: Welches Joch konnte diese beiden zusammengebracht haben, abgesehen von der magischen Macht des Sex?

Es war William, der den größten Baum ausgewählt hatte, der noch übrig gewesen war. Mercer hatte ihn ermahnt, an ihre bereits heftig überfüllte Wohnung zu denken, ganz zu schweigen von dem halben Dutzend Häuserblocks, die zwischen hier und dort lagen, doch dies war Williams Methode, ihn dafür zu bestrafen, dass er überhaupt einen Weihnachtsbaum wollte. Er hatte zwei Zehner von der Rolle abgeschält, die er in der Hosentasche bei sich trug, und sarkastisch, und laut genug, dass der Baumverkäufer es hören konnte, verkündet, Ich bin vorne. Jetzt fügte er, Atemwolken ausstoßend, hinzu, »Echt … Jesus hätte uns beide ins Feuer geworfen. Das steht … irgendwo in Levitikus, glaub ich. Ich versteh nicht, was man von einem Messias hat, der einen in die Hölle schickt.« Falsches Testament, hätte Mercer einwenden können, und außerdem haben wir schon seit Wochen nicht mehr miteinander gesündigt, doch es war unerlässlich, nicht in die Falle zu tappen. Der Pfadfinderführer war keine hundert Meter hinter ihnen, am Ende einer Spur aus Nadeln.

Nach und nach entvölkerten sich die Blocks. Hell’s Kitchen bestand zu dieser Tageszeit vor allem aus schuttbedeckten Bauplätzen und ausgebrannten Autowracks und vereinzelten Autoscheibenputzern. Es war, als sei eine Bombe explodiert, die nur Ausgestoßene zurückgelassen hatte, was das wichtigste Verkaufsargument für William Hamilton-Sweeney gewesen sein musste, gegen Ende der 60er. Tatsächlich war eine Bombe explodiert, ein paar Jahre, bevor Mercer hergezogen war. Eine Gruppierung mit einem dieser gefährlichen Akronyme, die er sich nie merken konnte, hatte vor der letzten Fabrik, die noch in Betrieb war, einen Lastwagen in die Luft gejagt und so Raum für weitere schäbige Lofts geschaffen. Ihr eigenes Zuhause war in einem früheren Leben eine Fabrik für Minzbonbons der Marke Knickerbocker gewesen. Auf eine Art hatte sich wenig geändert: Die Verwandlung vom Gewerbe- zum Wohngebäude war schlampig durchgeführt worden, vermutlich illegal, und zwischen den Dielen klebten noch immer die zerriebenen Rückstände des Industriebetriebs. Egal, wie sehr man schrubbte, der süßliche Pfefferminzgeruch ging nicht weg.

Weil der Lastenaufzug wieder einmal, oder noch immer, kaputt war, dauerte es eine halbe Stunde, den Baum die fünf Stockwerke hinaufzuschaffen. Williams Jacke war voller Harz. Seine Leinwände waren in sein Studio in der Bronx ausgewandert, doch irgendwie war der einzige Platz für den Baum vor dem Fenster des Wohnbereichs, wo seine Äste das Sonnenlicht aussperrten. Weil er das vorausgeahnt hatte, hatte Mercer Vorräte angelegt, um für gute Stimmung zu sorgen: Lampen, die an die Wand geheftet werden konnten, eine Decke für den Baum, einen Karton alkoholfreien Eggnog. Er stellte alles auf der Arbeitsplatte ab, doch William lag bloß eingeschnappt auf dem Futon und aß Weingummi aus einer Schüssel, während sich seine Katze, Eartha K., selbstgefällig auf seiner Brust niedergelassen hatte. »Wenigstens hast du keine Krippe gekauft«, sagte er. Das saß, zum Teil, weil Mercer gerade damit beschäftigt war, unter der Spüle nach den Figuren der Heiligen Drei Könige zu wühlen, die Mama in ihrem Carepaket mitgeschickt hatte.

Was er dort stattdessen fand, war der Poststapel, den er am Morgen gut sichtbar auf dem Heizkörper liegen gelassen zu haben hätte schwören können. Normalerweise hätte Mercer das nicht geduldet – er konnte nicht an einem von Earthas Haarballen vorbeigehen, ohne sofort nach dem Kehrblech zu greifen –, doch ein bestimmter ungeöffneter Umschlag hatte seit einer Woche inmitten der zweiten und dritten Mahnungen der Americard family of creditcards, Redundanz sic, vor sich hingegoren, und er hatte gehofft, William würde heute endlich darauf aufmerksam werden. Er sortierte den Stapel neu, so dass der Umschlag ganz oben lag. Er legte alles zurück auf den Heizkörper. Doch sein Liebhaber stand gerade auf, um sich Eggnog über den Klumpen grüner Weingummis zu gießen, als handele es sich um eine futuristische Art von Müsli. »Frühstück für Helden«, sagte er.

Es war bloß so, dass William ein Genie darin war, nicht wahrzunehmen, was er nicht wahrnehmen wollte. Ein weiteres passendes Beispiel: Heute, an Heiligabend 1976, war es genau achtzehn Monate her, dass Mercer aus der Kleinstadt Altana, Georgia, nach New York gekommen war. Ah, Atlanta kenn ich, hatten ihm die Leute mit fröhlicher Herablassung versichert. Nein, korrigierte er sie – Al-tan-a –, doch irgendwann gab er es auf. Einfachheit war einfacher als Genauigkeit. Soweit die Leute bei ihm zu Hause wussten, war er in den Norden gezogen, um Zehntklässler-Englisch an der Wenceslas-Mockingbird-Mädchenschule in Greenwich Village zu unterrichten. Dahinter verbarg sich natürlich sein glühendes Vorhaben, die Great American Novel zu schreiben (noch immer glühend, wenn auch aus anderen Gründen). Und dahinter verbarg sich … na ja, man könnte ganz einfach sagen, dass er jemanden kennengelernt hatte.

Zur Liebe, so wie sie Mercer bis dahin verstanden hatte, gehörten riesige Gravitationsfelder von Pflicht und Missfallen, die auf die Beteiligten einwirkten, so dass selbst Smalltalk zu einem wilden Ringen um Atem wurde. Nun war da dieser Mensch, der ihn wochenlang nicht zurückrief, ohne das geringste Bedürfnis zu verspüren, sich zu entschuldigen. Ein Weißer, der die 125th Street entlangschlenderte, als hätte er dort das Sagen. Ein Dreiunddreißigjähriger, der immer noch bis drei Uhr nachmittags schlief, selbst nachdem sie zusammengezogen waren. Williams Entschiedenheit, genau das zu tun, was er tun wollte, und wann er es tun wollte, war zunächst eine Offenbarung gewesen. Plötzlich war es möglich, Liebe vom Verpflichtetsein zu trennen.

In letzter Zeit jedoch schien es, als bestünde der Preis für die Befreiung in der Weigerung zurückzublicken. William sprach nur extrem vage von seinem Leben vor Mercer: von der Phase der Heroinabhängigkeit in den frühen 70ern, die einen unstillbaren Hunger auf Süßes hinterlassen hatte; den Stapeln von Bildern, die er weder Mercer noch sonst jemandem zu zeigen bereit war, der sie hätte kaufen können; der gescheiterten Rockband, dessen Namen, Ex Post Facto, er mit einem Drahtkleiderbügel hinten auf seine Motorradlederjacke eingebrannt hatte. Und seine Familie? Totales Schweigen. Lange Zeit hatte Mercer nicht einmal verstanden, dass William einer der Hamilton-Sweeneys war, was ungefähr so war, als hätte man Frank Tecumseh Sherman getroffen und zu fragen vergessen, ob eine Verwandtschaft mit dem General bestünde. William erstarrte jedes Mal, wenn jemand in seiner Anwesenheit die Firma Hamilton-Sweeney erwähnte, so als hätte er gerade einen Fingernagel in seiner Suppe gefunden und versuchte jetzt, ihn herauszufischen, ohne die Aufmerksamkeit seiner Tischnachbarn zu erregen. Mercer redete sich ein, dass seine Gefühle keinen Deut anders gewesen wären, wenn William Doe oder Dinkelfelder geheißen hätte. Trotzdem, es war schwierig, nicht neugierig zu sein.

Und das war vor der religionsübergreifenden Feiertagsaufführung der Grundschule Mitte des Monats, den zu besuchen die Schulleiterin den gesamten Lehrkörper fast schon zwangsverpflichtet hatte. Nach vierzig Minuten hatte Mercer versucht, sich mit der endlosen Teilnehmerliste im Programmheft abzulenken, als ihm ein Name ins Auge sprang. Er fuhr mit dem Finger über die Schrift im schwachen Licht der Aula: Cate Hamilton-Sweeney Lamplighter (Kinderchor). Er hielt sich in der Regel an die Oberstufe – er war mit vierundzwanzig Jahren der jüngste Lehrer, und der einzige Afroamerikaner noch dazu, und die kleineren Kinder schienen ihn als eine Art gut angezogenen Hausmeister zu betrachten –, doch nach dem Schlussapplaus sprach er eine Kollegin an, die in der Vorschule unterrichtete. Sie deutete auf einen Haufen ökumenischer Elfen in der Nähe des Bühneneingangs. Diese »Cate« war offenbar eine von ihnen. Das heißt, eine von ihresgleichen. »Und weißt du zufällig, ob es in ihrer Familie auch einen William gibt?«

»Meinst du ihren Bruder Will? Der ist in der fünften oder sechsten Klasse, glaube ich, in einer Schule in Uptown. Das ist eine gemischte Schule, keine Ahnung, wieso sie nicht auch Cate dorthin schicken.« Die Kollegin schien zu merken, was sie gerade tat. »Wieso fragst du?«

»Ach, einfach so«, sagte er und wandte sich ab. Es war genau, wie er gedacht hatte: ein Fehler, ein Zufall, den zu vergessen er sich schon jetzt große Mühe gab.

Aber war es Faulkner, der sagte, dass das Vergangene nicht einmal vergangen sei? Letzte Woche, am letzten Tag des Halbjahres, nachdem die letzte Stipendiatin verspätet die letzte Klausur eingereicht hatte, war plötzlich eine nervös aussehende weiße Frau in der Tür zu seinem Klassenzimmer erschienen. Sie trug diesen hübschen Junge-Mutter-Stil – ihr Rock kostete vermutlich mehr als Mercers gesamte Garderobe –, doch es war noch etwas anderes, das sie ihm vertraut erscheinen ließ, auch wenn er es nicht genau einordnen konnte. »Kann ich Ihnen helfen?«

Sie verglich den Zettel, den sie in der Hand hielt, mit dem Namen an der Tür. »Mr Goodman?«

»Das bin ich.« Er faltete seine Hände auf dem Pult und versuchte, harmlos auszusehen, wie es seine Art war, wenn er mit Müttern zu tun hatte.

»Ich weiß nicht, wie ich das taktvoll angehen soll. Cate Lamplighter ist meine Tochter. Ihre Lehrerin hat erwähnt, dass Sie nach der Aufführung letzte Woche ein paar Fragen hatten?«

»Ach Gott, ja.« Er errötete. »Das war eine Verwechslung. Aber ich entschuldige mich, wenn …« Dann fiel es ihm auf: das spitze Kinn, die erschrockenen blauen Augen. Sie hätte ein weiblicher William sein können, nur ihr Haar war rotbraun statt schwarz und zu einem einfachen Bob frisiert. Und natürlich die elegante Kleidung.

»Sie haben nach Cates Onkel gefragt, glaube ich, nach dem wir ihren Bruder benannt haben. Nicht, dass er das wüsste, er hat ihn ja nie getroffen. Meinen Bruder, meine ich. William Hamilton-Sweeney.« Die Hand, die sie ihm hinhielt, war ganz ruhig, im Gegensatz zu ihrer Stimme. »Ich bin Regan.«

Vorsicht, dachte Mercer. Hier an der Mockingbird-Schule war schon ein Y-Chromosom eine Bürde, und ganz egal, was sie sagten, als sie ihn einstellten: schwarz zu sein, war ebenfalls eine. Zwischen der Szylla des zu viel und der Charybdis des nicht genug hindurchsteuernd, hatte er hart dafür gearbeitet, den Eindruck einer zurückhaltenden Asexualität zu vermitteln. Soweit seine Kolleginnen wussten, lebte er allein mit seinen Büchern. Trotzdem genoss er den Klang ihres Namens in seinem Mund. »Regan.«

»Darf ich fragen, wieso Sie sich für meinen Bruder interessieren? Er schuldet Ihnen doch kein Geld oder irgendwas?«

»Nein, um Gottes willen. Nichts dergleichen. Er ist … ein Freund. Ich wusste bloß nicht, dass er eine Schwester hat.«

»Wir reden eigentlich nicht mehr miteinander. Seit Jahren nicht. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ich will nicht aufdringlich sein, aber könnte ich Ihnen das hier geben?« Sie ging auf ihn zu, um etwas auf das Pult zu legen, und als sie wieder zurücktrat, durchfuhr ihn ein leichter Schmerz. Auf dem großen stillen Meer, das Williams Vergangenheit war, war ein Mast aufgetaucht, doch jetzt kreuzte er zurück in Richtung des Horizonts.

Warte, dachte er. »Ich wollte gerade in den Aufenthaltsraum, um mir einen Kaffee zu holen. Möchten Sie auch einen?«

Unbehagen stand ihr ins Gesicht geschrieben, oder Traurigkeit, abstrakt, aber tief sitzend. Sie sah wirklich ziemlich gut aus, wenn auch ein bisschen dünn. Die meisten Erwachsenen schienen sich, wenn sie traurig waren, nach innen zu kehren und zu altern und unattraktiv zu werden; vielleicht war das eine Art von Anpassung, durch die nach und nach eine Herrenrasse von emotional immunen Hominiden herangezüchtet wurde, aber wenn das so war, dann hatten die Gene diese Hamilton-Sweeneys ausgelassen. »Ich kann nicht«, sagte sie schließlich. »Ich muss meine Kinder zu ihrem Vater bringen.« Sie zeigte auf den Umschlag. »Wenn Sie vielleicht, wenn Sie William vor Neujahr sehen sollten, ihm das geben könnten und ihm sagen … ihm sagen könnten, dass ich ihn dieses Jahr brauche.«

»Ihn wo brauchen? Entschuldigung. Das geht mich natürlich nichts an.«

»Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Mr Goodman.« Sie blieb in der Tür stehen. »Und machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin einfach nur froh, dass er jemanden hat.«

Bevor er sie fragen konnte, was sie damit meinte, war sie verschwunden. Er schlich hinaus in den Flur, um ihr nachzublicken, ihre Absätze klackerten durch die Lichtquadrate auf den Bodenplatten. Dann sah er auf den verschlossenen Umschlag in seinen Händen hinab. Er hatte keine Briefmarke, da war nur ein Fleck Korrekturflüssigkeit, wo die Adresse hätte stehen sollen, und in hastiger Schönschrift William Hamilton-Sweeney III. Er hatte nicht gewusst, dass der Name eine römische Ziffer enthielt.

Am Weihnachtsmorgen wachte er mit Schuldgefühlen auf. Länger zu schlafen hätte vielleicht geholfen, doch viele Jahre pawlowscher Konditionierung hatten das unmöglich gemacht. Mama war früher immer in ihr Schlafzimmer gekommen, wenn es noch dunkel war, und hatte Strümpfe, die mit Orangen aus Florida und Kleinigkeiten aus dem Ramschladen vollgestopft waren, auf die Fußteile von seinem und C.L.s Betten geworfen – um dann überrascht zu tun, wenn ihre Söhne aufwachten. Jetzt, da er in der Theorie ein Erwachsener war, gab es keine Strümpfe mehr, und er lag eine gefühlte Ewigkeit lang neben seinem schnarchenden Liebhaber und sah zu, wie das Licht über die Trockenbauwand wanderte. William hatte sie eilig zusammengezimmert, um im offenen Loft eine Schlafnische zu schaffen, und er war nie dazu gekommen, sie zu streichen. Außer der Matratze bestanden die einzigen Zugeständnisse an Häuslichkeit in einem unvollendeten Selbstbildnis und einem Ganzkörperspiegel, der seitlich parallel zum Bett stand. Peinlicherweise erwischte er William manchmal dabei, wie dieser in den Spiegel schaute, wenn sie in flagrante waren, aber das war eines der Dinge, von denen Mercer wusste, dass er sie nicht ansprechen durfte. Wieso konnte er diese Inseln der Verschwiegenheit nicht einfach hinnehmen? Stattdessen zogen sie ihn näher und näher heran, bis er, um Williams Geheimnisse zu wahren, zwangsläufig eigene Geheimnisse entwickelte.

Aber an Weihnachten ging es doch gerade darum, sich nicht länger abzuwenden und nachzugrübeln. Die Temperatur war kontinuierlich gesunken, und das wärmste Kleidungsstück, das William besaß, war die Ex Post Facto-Jacke, und deshalb hatte Mercer beschlossen, ihm einen Parka zu kaufen, eine warme Hülle, die ihn umgeben würde, wo immer er war. Er hatte von jedem seiner letzten fünf Gehaltsschecks jeweils fünfzig Dollar zur Seite gelegt und war zu Bloomingdale’s gegangen, in dem, was William sein Lehrerkostüm nannte – Krawatte, Blazer, Ellenbogenaufnäher –, doch auch das schien die Verkäufer nicht zu überzeugen, dass er ein seriöser Kunde war. Vielmehr war ihm ein Kaufhausdetektiv mit einem kleinen Nagetierschnurrbart von der Oberbekleidung zur Herrenbekleidung zur Anzugabteilung gefolgt. Doch vielleicht war das Vorsehung; sonst hätte Mercer vielleicht den Chesterfield-Mantel nicht entdeckt. Er war wunderschön, gelbbraun, wie aus dem weichen Fell von kleinen Kätzchen gewebt. Vier Knöpfe und drei Innentaschen, für Pinsel und Stifte und Skizzenblöcke. Kragen und Gürtel und Hauptteil bestanden aus Shearling-Wolle in unterschiedlichen Farbtönen. Er war extravagant genug, dass William ihn vielleicht tragen könnte, und höllisch warm. Außerdem überstieg er Mercers finanzielle Möglichkeiten bei weitem, doch eine Art von verzückter Rebellion oder rebellischer Verzückung trieb ihn zur Kasse, und von dort zur Einpackstation, wo sie den Mantel in Papier einwickelten, das mit einem Schwarm goldener Bs bedruckt war. Seit eineinhalb Wochen lag er jetzt schon unter dem Futon versteckt. Weil er nicht länger warten konnte, täuschte Mercer einen Hustenanfall vor, und kurz darauf war William wach.

Nachdem er Kaffee gekocht und den Baum angeschlossen hatte, stellte Mercer das Paket auf Williams Schoß.

»Mann, ist das schwer.«

Mercer wischte eine Wollmaus zur Seite. »Mach’s auf.«

Er beobachtete William genau, während der Deckel ein wenig Luft einsaugte und das Seidenpapier knisternd zurückgeschlagen wurde. »Ein Mantel.« William versuchte, ein Ausrufezeichen anzufügen, doch den Namen des Geschenks sagte man nur dann, das wusste jeder, wenn man enttäuscht war.

»Probier ihn an.«

»Über meinen Bademantel?«

»Früher oder später musst du ja.«

Und jetzt fing William an, die richtigen Dinge zu sagen: dass er einen Mantel brauchte, dass er sehr schön sei. Er verschwand in der Schlafnische und blieb übertrieben lange dort. Mercer konnte beinahe hören, wie er sich vor dem verzerrenden Spiegel drehte und zu entscheiden versuchte, wie er sich anfühlte. Endlich öffnete sich der Perlenvorhang wieder. »Der ist toll«, sagte er.

Er sah jedenfalls toll aus. Mit hochgestelltem Kragen schmeichelte er Williams feinen Zügen, seinen von Natur aus vornehmen Wangenknochen. »Gefällt er dir?«

»Der Technicolor Dreamcoat.« William stellte pantomimisch eine Reihe von Gesten nach, klopfte sich auf die Taschen, drehte sich für die Kamera. »Fühlt sich an, als würde man ein Jacuzzi tragen. Aber jetzt bist du dran, Merce.«

Auf der anderen Seite des Raumes blinkten Lämpchen aus der Drogerie matt gegen die Mittagssonne an. Auf der Decke unter dem Weihnachtsbaum lag nichts, bis auf Katzenhaare und ein paar Tannennadeln; Mercer hatte Mamas Geschenk am Vorabend geöffnet, während er mit ihr telefonierte, und dadurch, dass sie in ihrem Namen auf dem Geschenkanhänger unterschrieben hatte, wusste er, dass C.L. und Papa vergessen oder sich geweigert hatten, eigene Geschenke zu schicken. Er hatte sich für den wahrscheinlichen Fall gewappnet, dass auch William nichts für ihn besorgt hatte, doch jetzt kam William in Begleitung eines Pakets aus der Schlafnische, das er, wie in betrunkenem Zustand, in Zeitungspapier eingeschlagen hatte. »Ganz sanft, bitte«, sagte er, als er es auf den Boden stellte.

War Mercer schon jemals nicht sanft gewesen? Der Geruch nach Waffenöl stach ihm in die Nase, als er das Papier wegnahm und ein Raster von aufgereihten weißen Tasten freilegte: eine Schreibmaschine. »Die ist elektrisch. Ich habe sie in einem Pfandhaus in Downtown gefunden, wie neu. Die sollen viel schneller sein.«

»Das sollst du doch nicht«, sagte Mercer.

»Deine andere ist so ein Schrott. Wenn sie ein Pferd wär, müsstest du sie erschießen.«

Nein, er hätte es wirklich nicht tun sollen. Obwohl Mercer noch nicht den Mumm aufgebracht hatte, es William gegenüber auszusprechen, hatte der langsame Fortschritt seines Projektes – oder vielmehr, das Fehlen jeglichen Fortschritts – nichts mit seiner Ausrüstung zu tun, zumindest im herkömmlichen Sinne. Um weitere Heucheleien zu vermeiden, schlang er die Arme um William. Die Wärme seines Körpers drang sogar durch den prächtigen Mantel hindurch. Dann musste William einen Blick auf die Ofenuhr geworfen haben. »Scheiße. Was dagegen, wenn ich den Fernseher anmache?«

»Sag nicht, dass jetzt ein Spiel kommt. Heute ist Feiertag.«

»Ich wusste, du würdest es verstehen.«

Mercer versuchte einige Minuten lang, daneben zu sitzen und Williams Lieblingssport beizuwohnen, aber für ihn war Football im Fernsehen nicht interessanter, oder narrativ einleuchtender, als ein Flohzirkus, deshalb stand er auf und ging zur Kochnische, um die weiteren Gänge des Weihnachtsmahls zuzubereiten. Während die Zuschauer grölten und die Werber die Vorzüge von Doppelklingenrasierern und Velveeta-Nudeln in Käsesauce anpriesen, glacierte Mercer den Schinken und zerkleinerte die Süßkartoffeln und öffnete den Wein, damit er atmen konnte. Er selbst trank nicht – er hatte mitangesehen, was das mit C.L.s Hirn angestellt hatte –, doch er hatte gedacht, dass der Chianti William helfen könnte, in die richtige Stimmung zu kommen.

Über dem Zweiflammenherd wurde es heiß. Er öffnete das Fenster und schreckte dadurch ein paar Tauben auf, die sich draußen auf seinem winterlich leeren Geranienkasten niedergelassen hatten. Na ja, eigentlich war es eher ein Betonklotz. Sie entkamen durch die Schluchten alter Fabriken, mal im Schatten verborgen, mal in explodierendes Licht getaucht. Als er zu William hinübersah, lag der Chesterfield wieder in seiner Verpackung auf dem Boden neben dem Futon, und die Riesentüte Weingummi war fast leer. Er spürte, wie er sich in seine Mutter verwandelte.

Sie setzten sich in der Halbzeit zum Essen hin, die Teller auf den Knien balancierend. Mercer hatte angenommen, dass William den Fernseher ausschalten würde, weil das Spiel unterbrochen war, doch er machte nicht einmal den Ton leiser oder bewegte die Augen vom Bildschirm. »Yams sind super«, sagte er. Wie Reggaemusik und die offene Bühne im Apollo Theater war Soul Food eines der ausgewählten Dinge, die William mit schwarzer Kultur verbanden. »Es wär schön, wenn du mich nicht so anstarren würdest.«

»Wie denn?«

»Als hätte ich dein Hundebaby geschlachtet. Tut mir leid, wenn das hier nicht dem gerecht wird, was du dir vorgestellt hast.«

Mercer war nicht bewusst gewesen, dass er starrte. Er richtete seinen Blick auf den Baum, der in seinem Aluminiumständer bereits auszutrocknen begann. »Das ist mein erstes Weihnachten weg von zu Hause«, sagte er. »Wenn es mich zum Phantasten macht, ein paar Traditionen bewahren zu wollen, dann bin ich wohl ein Phantast.«

»Findest du es nicht irgendwie aufschlussreich, dass du immer noch von ›Zuhause‹ sprichst?« William tupfte einen Mundwinkel mit der Serviette ab. Seine Tischmanieren, nicht zum Rest passend, schön anzusehen, hätten Mercer schon früh ein Hinweis sein können. »Wir sind erwachsene Männer, Merce. Wir schaffen unsere eigenen Traditionen. Weihnachten könnte heißen, dass man zwölfmal in die Disko geht. Wir könnten jeden Mittag Austern essen, wenn wir wollten.«

Mercer war sich nicht sicher, wie viel davon ernst gemeint war, oder ob es William nur darum ging, den Streit für sich zu entscheiden. »Im Ernst, William, Austern?«

»Karten auf den Tisch, Schätzchen. Es geht um diesen Umschlag, den du mir ständig vor die Nase legst, richtig?«

»Na ja, willst du ihn nicht mal aufmachen?«

»Wieso sollte ich? Da ist nichts drin, durch das ich mich besser fühlen könnte als jetzt. Verdammt!«

Er brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass William das Football-Spiel meinte, wo irgendeine Unerfreulichkeit den Beginn des dritten Quarters verkündete.

»Weißt du was? Ich glaube, du weißt genau, was drin ist.« So wie auch Mercer selbst. Zumindest hatte er einen Verdacht. Er stand auf, um den Umschlag zu holen, und hielt ihn gegen das Fernsehbild; ein Schatten steckte verlockend darin, wie das Geheimnis im Herzen einer Röntgenaufnahme. »Ich glaube, der ist von deiner Familie«, sagte er.

»Was mich interessiert, wie kommt der hierher, ohne Briefmarke?«

»Was mich interessiert, wieso ist das so eine Bedrohung für dich?«

»Wenn du so bist, kann ich nicht mit dir reden, Mercer.«

»Wieso ist es mir nicht erlaubt, etwas zu wollen?«

»Du weißt ganz genau, dass ich das nicht gesagt habe.«

Jetzt war Mercer an der Reihe, sich zu fragen, wie sehr er die Worte meinte, die er sagte, oder ob er einfach nur gewinnen wollte. Am Rande konnte er das Kochgeschirr sehen, das Regal mit den alphabetisch geordneten Büchern, den Baum, alle greifbaren Zugeständnisse, die William ihm gemacht hatte, das stimmte. Aber was war mit dem Emotionalen? Jedenfalls hatte er schon zu viel gesagt, um jetzt einzulenken. »Ich sag dir, was du willst: Dein Leben bleibt so, wie es ist, während ich mich wie eine Ranke um dich herumbiege.«

Auf Williams Wangen erschienen blasse Punkte, wie es immer geschah, wenn die Grenze zwischen seinem Innenleben und seinem äußeren Leben verletzt wurde. Es folgte ein Augenblick, in dem es möglich war, dass er ihn über den Couchtisch hinweg ansprang. Und ein Augenblick, in dem Mercer das begrüßt hätte. Es hätte bewiesen, dass er William wichtiger war als seine Selbstbeherrschung, und wie leicht hätte aus der wütenden Rangelei eine andere, süßere Rangelei werden können. Stattdessen griff William nach dem neuen Mantel. »Ich geh raus.«

»Es ist Weihnachten.«

»Das ist noch so was, was wir dürfen, Mercer. Wir dürfen Zeit allein verbringen.«

Doch Solitas radix malorum est würde Mercer später durch den Kopf gehen, als er daran zurückdachte. Die Tür ging zu und ließ ihn mit dem kaum angerührten Essen zurück. Auch sein Appetit hatte ihn verlassen. Das schwache Nachmittagslicht, das durch den Baum und die Rußschicht auf der Fensterscheibe noch schwächer war, hatte etwas Endzeitliches, und genauso die Kälte, die durch den Spalt hereinkam, den er offen gelassen hatte. Jedes Mal, wenn ein Lastwagen vorbeifuhr, erzitterten die ausgefransten Enden der Weinflaschenhülle aus Korb wie die Nadeln eines erlesenen Seismometers. Ja, persönlich und weltgeschichtlich brach gerade alles in sich zusammen. Er tat einen Moment lang so, als könne er sich mit dem Fluss von Trikots auf dem Bildschirm ablenken. Doch eigentlich hatte er sich schon mit winzigen Schraubenschlüsseln in seinen Schädel zurückgezogen, um die Anpassungen vorzunehmen, die es ihm erlauben würden, weiter so zu leben, mit einem Freund, der ihn an Weihnachten sitzenließ.

2

In letzter Zeit hatte Charlie Weisbarger, siebzehn Jahre, viel Zeit auf sein Äußeres verwendet. Er war, so glaubte er jedenfalls, nicht eitel und er fand sein eigenes Äußeres auch nicht besonders, doch die Aussicht, Sam wiederzusehen, zog ihn immer wieder vor den Spiegel. Es war lustig: Angeblich trug die Liebe einen über die eigenen Grenzen hinweg, doch seine Liebe zu ihr – genau wie die Musik, die er in diesem Sommer für sich entdeckt hatte, oder die bewusste Verwirrung aller Sinne – hatten ihn letztlich nur an die Ufer seiner selbst zurückgeworfen. Es war, als versuchte das Universum, ihm eine Lektion zu erteilen. Die Herausforderung, nahm er an, bestand darin, sich zu verweigern, sie zu lernen.

Er nahm ein Album von dem Stapel neben der Stereoanlage und legte einen Penny auf den Tonabnehmer, um das Springen der Nadel zu verhindern. Die erste Ex Post Facto-LP, von ’74. Bonusinformation: Die Platte war wenige Monate vor der Auflösung der Band erschienen und zugleich die letzte gewesen. Während Powerchords aus den Lautsprechern knallten, holte er eine schwarze runde Schachtel aus dem Schrank, in den er die Verkleidungen seiner Kindheit verbannt hatte. Auf dem Deckel klebte eine Staubschicht, wie das Fett auf kalter Suppe. Anstatt zu verschwinden, als er darüber blies, wirbelte der Staub auf und landete in seinem Mund, deshalb wischte er den Rest mit dem erstbesten Gegenstand weg, den er finden konnte, einem alten Schlaghandschuh, der skrotal gegen den Fuß seines Nachttisches geknüllt lag.

Obwohl er wusste, was in der Schachtel war, ließ der Anblick von Grandpas alter Fellmütze einen Stich der Einsamkeit durch seinen Körper schießen, als sei er auf ein Nest gestoßen, aus dem die Vögel entflogen waren. Die alte Bauernmütze, hatte Mom sie genannt – im Sinne von, David, muss er denn unbedingt wieder die alte Bauernmütze tragen? Doch für Charlie würde sie immer die Manhattan-Mütze bleiben, die, die Grandpa im Dezember vor ein paar Jahren aufgehabt hatte, als sie in die Stadt gefahren waren, sie beide ganz allein. Ihr Vorwand war ein Spiel der Rangers gewesen, aber das, über das er Charlie hatte schwören lassen, die Klappe zu halten, war, dass sie stattdessen zum Radio City Christmas Spectacular gegangen waren. Unfassbar schroff war der Alte aus Bialystok gewesen, wie er sich durch die Menge drängelte. Ehrlich gesagt wusste Charlie nicht, was die Geheimnistuerei sollte: Es würde eh niemand glauben, dass sein Grandpa Geld dafür bezahlen würde, sich diese Schicksenhüpfer anzusehen. Anschließend hatten sie, vielleicht eine Stunde lang, oberhalb der Eisfläche am Rockefeller Center gestanden und den Leuten beim Schlittschuhlaufen zugesehen. Charlie war nicht warm genug angezogen, aber er hütete sich, sich zu beklagen. Schließlich streckte Grandpa die Hand aus und öffnete seine knorrige Faust. Darin lag, in Wachspapier einbalsamiert, ein Karamellbonbon, von dem Charlie nicht hätte sagen können, wie er daran gekommen war, wie das letzte aus dem Kriegsgebiet geschmuggelte Erbstück, das noch kostbarer war, weil es versteckt gewesen war.

In Wirklichkeit tat er Grandpa leid. Seit der wundersamen Geburt von Charlies Zwillingsbrüdern durfte niemand zugeben, dass der ältere Sohn aufs Abstellgleis geschoben wurde, doch Grandpa wollte es wiedergutmachen – ein Akt der Offenherzigkeit, den Charlie zu schätzen wusste. Er hatte darum gebeten, Chanukka in diesem Jahr in Montreal verbringen zu dürfen, doch Mom und Grandpa gaben einander noch immer die Schuld an Dads Tod. Deshalb fühlte es sich beinahe wie zwei Todesfälle an. Alles, was Charlie blieb, war die Mütze.

Er stellte überrascht fest, dass Grandpas riesiger Kopf nicht größer war als seiner. Er posierte vor dem Schranktürspiegel, im Dreiviertelprofil von rechts. Es war schwer zu sagen, wie Sam ihn sehen würde, weil er außer der Mütze nur Unterhose und T-Shirt trug, und außerdem, weil ein wechselnder Nebel aus Verlockung und Ekel sich zwischen Charlie und das Glas zu schieben schien. Seine langen weißen Gliedmaßen und der gojische Flaum auf seinen Wangen schlugen hormonelle Funken in ihm, aber dazu reichte in letzter Zeit schon das Rumpeln des Schulbussitzes aus, der Geruch nach Babyöl, oder bestimmte provokativ geformte Gemüsesorten. Und sein Asthma war ein Problem. Seine tomatensaftroten Haare waren ein Problem. Er zog die Mütze tief ins Gesicht, füllte seine Hühnerbrust mit Luft. Er wechselte die Position, um den Pickel zu verdecken, der auf seinem rechten Oberschenkel wuchs. (War es überhaupt möglich, einen Pickel am Oberschenkel zu bekommen?) Er verglich sich mit dem Foto auf der Plattenhülle: drei schlicht gestylte Männer, so dünn wie er selbst, und ein furchterregend aussehender Transvestit. Er war sich nicht sicher, ob er sich einen von ihnen mit der Mütze vorstellen konnte, aber egal; er fand sie schön.

Außerdem hatte er sie gerade deshalb ausgewählt, weil sie jeglichen Geschmackskanon missachtete. In der weiten und durchschnittlichen Mitte des weiten und durchschnittlichen Long Island war 1976 das Jahr des Après-Ski gewesen. Es ging darum, so auszusehen, als hätte man auf dem Weg zur Schule noch schnell einen Slalom eingeschoben: Acrylpullover und Strickmützen und gesteppte Daunenjacken mit Liftpässen an den Reißverschlüssen. Nur durch diese Pässe, die inzwischen ein rührendes Nebensaisongelb angenommen hatten, kannte Charlie die Namen der Skigebiete; sein Stamm fuhr im Allgemeinen nicht Ski. Und Grandpas Mütze … na ja, er hätte genauso gut in einer gepuderten Perücke herumlaufen können. Aber darum ging es beim Punk ja gerade, hatte Sam ihm beigebracht. Sich aufzulehnen. Alles umzustoßen. Die Erinnerungen an ihren verbotenen Sommer, jene gut ein Dutzend Trips in die City, bevor Mom alles ruiniert hatte, regten sich köstlich in ihm, genau wie in der Woche zuvor, als er das Telefon abgenommen hatte und Sam am anderen Ende gewesen war. Doch wie schnell die Freude wieder zurück in den üblichen Schlick von Gefühlen versank: die Mischung aus Nervosität und Bedauern, als sollte ihm etwas genommen werden, das er loszulassen zugleich bereit und noch nicht bereit war.

Er drehte die Platte um, für den Fall, dass er ein Riff überhört oder er sich eine Nuance irgendeiner Formulierung noch nicht eingeprägt haben sollte. Brass Tactics hieß das Album. Es war Sams Lieblingsplatte; sie war total begeistert von dem Sänger gewesen, dem kleinen Typen in der Lederjacke und mit dem Iro, der von der Plattenhülle aus den Mittelfinger zeigte. Jetzt war es auch Charlies Lieblingsplatte. In diesem Herbst hatte er sie rauf und runter gehört und sich dafür begeistert, wie er sich seit Ziggy Stardust für nichts hatte begeistern können. Ja, auch er war einsam. Ja, auch er hatte gelitten. Ja, er hatte am Nachmittag von Dads Beerdigung auf dem Dachboden auf der Seite gelegen und dem heißen Wind draußen gelauscht, und ja, er hatte gehört, wie die Blätter braun wurden, und sich gefragt, ob überhaupt irgendetwas irgendeinen Sinne hatte. Ja, er hatte in jenem Jahr ein Bein aus dem Dachbodenfenster baumeln lassen und seinen Schädel wie eine Wassermelone auf dem rissigen Betonboden der Auffahrt aufplatzen sehen, aber ja, es gab einen Grund, wieso er sich davon abgehalten hatte, und vielleicht war dies der Grund. Er hatte Ex Post Facto zu spät entdeckt, um sie noch live sehen zu können, doch jetzt hatte die Band sich für ein Silvesterkonzert wieder zusammengefunden, für das so ein Typ, den Sam kannte, Billy Three-Sticks am Mikrophon ersetzen würde, hatte sie gesagt, und mit irgendeiner Form von Pyrotechnik zum Abschluss. Das »so ein Typ« wurmte ihn, aber hatte sie nicht gerade zugegeben, dass sie ihn brauchte – also Charlie?

Auf dem Fensterbrett sammelte sich der Schnee, während er ein letztes Mal seine Kommode durchging. Zu zittern war unmännlich, und er war fest entschlossen, nicht zu frieren. Andererseits sah er in langer Unterhose geschlechtslos aus, und wenn Sam heute Nacht den Reißverschluss seiner Hose aufmachte – wenn sie sich allein in dem mondhellen Raum seiner Vorstellung wiederfanden (für eben diesen Fall hatte er außerdem ein schon etwas älteres Trojan-Kondom dabei, Größe Magnum) –, dann wollte er es nicht versauen. Als Kompromiss entschied er sich für eine Schlafanzughose unter den Jeans. So würden die Jeans enger aussehen, als wäre er der fünfte Ramone. Er nahm einen langen Zug aus seinem Inhalator, schaltete die Stereoanlage aus und hängte sich die Tasche über die Schulter.

Oben war seine Mutter dabei, das Geschirr zu spülen. Die Zwillinge saßen auf dem sich wellenden Linoleum zu ihren Füßen und schoben ein Spielzeug zwischen einander hin und her. Ein Matchbox-Auto, wie Charlie jetzt sah, mit einer Actionfigur, die per Gummiband wie ein Gepäckstück aufs Dach geschnürt war. »Is krank«, sagte Izzy. Abe machte einen Krankenwagen nach, »Wuu, wuu!« Charlie machte ein finsteres Gesicht. Mom war jetzt auf ihn aufmerksam geworden, und er konnte sich nicht vorstellen, dass man ihm den Betrug nicht ansehen konnte, wenn sie sich zu ihm umdrehte. Dann bemerkte er die Schnur, die von ihrem Ohr bis zum an der Wand befestigten Telefon reichte. »Bist du das, Schatz?«, sagte sie. Und ins Telefon: »Er kommt gerade rein.« Er hätte gefragt, mit wem sie sprach, doch das wusste er bereits.

»Ja, ich bin dann weg«, sagte er vorsichtig.

Sie hatte den Hörer zwischen Schulter und Kinn geklemmt. Ihre Arme führten weiterhin die Arbeit über dem dampfenden Wasser in der Spüle durch. »Hätte ich dich fahren sollen?«

»Ich will ja nur zu Mickey. Ich kann laufen.«

»Der Schnee soll noch schlimmer werden.«

»Mom, alles gut.«

»Dann sehen wir uns wohl nächstes Jahr.«

Der Witz verwirrte ihn für einen Moment, so wie jedes Jahr, genau wie das erste Mädchen, das ihn am St. Patrick’s Day kniff. Selbst als er verstanden hatte, schien sich eine bittere Flüssigkeit in seinem Hals ausgebreitet zu haben. Was er wirklich wollte, war, dass sie sich umdrehte und ihn ansah und ihn aufzuhalten versuchte. Aber wieso? Er stahl sich doch nur für eine Nacht davon, und würde bei Tagesanbruch zurück sein, und nichts würde sich ändern, weil sich nie etwas änderte.

Draußen, befreit vom komplexen Bannzauber des Hauses, konnte er sich freier bewegen. Er holte sein Fahrrad aus der Garage und versteckte die Tasche hinter der Außeneinheit der Klimaanlage. Sie enthielt als Attrappe ein Knäuel dreckiger Wäsche, den er vom Fußboden seines Zimmers aufgelesen hatte. Der Schnee fiel jetzt dichter und blieb auf dem Gehsteig liegen, eine strukturlose Schicht Wachspapier. Seine Reifen hinterließen große, schwarz polierte Bögen hinter ihm. Als er unter einer Straßenlaterne hindurchfuhr, wuchs vor ihm ein Ungeheuer aus der Straße hervor: unten spindeldürr, mit gewaltigen Schultern und riesiger Mähne (seine unförmige Jacke, die Fellmütze). Er fuhr weiter und kniff die Augen zusammen, zum Schutz gegen die Dolche aus Schnee.

Die Innenstadt von Flower Hill konnte, aller Bemühungen der Stadtverwaltung zum Trotz, nicht vergessen lassen, was sie war. Bei Tag täuschte es eine heruntergekommene Urbanität vor – es gab einen Blumenladen, ein Brautmodengeschäft, einen nicht besonders guten Plattenladen –, aber in der Nacht posaunten die erleuchteten Schaufenster die Koordinaten der tatsächlichen Bedürfnisse dieser Stadt heraus. Massage. Tattoos. Waffen und Pfandleihhäuser. Vor einem leeren Deli drehte sich ein animatronischer Weihnachtsmann steif im Takt von »Jingle Bells«, seine Beine an einen Zaun gekettet. Charlie, der seine Hände nicht mehr spürte, hielt an und ging hinein, um einen Kaffee hinunterzustürzen. Die Wirkung setzte zehn Minuten später ein, als er sein Rad im Gebüsch neben dem Bahnhof versteckte. Er musste wirklich daran denken, sich ein Schloss zu besorgen.

Sam wartete in einem Lichtkegel am hinteren Ende des Bahnsteigs auf ihn. Ein halbes Jahr war vergangen, seitdem er sie zuletzt gesehen hatte, doch er konnte an der Art, wie sie an ihrem Daumennagel kaute, erkennen, dass sie etwas bedrückte. (Jedenfalls hätte er es erkennen können sollen, über ihre telepathische Verbindung. Wie viele Nächte hatte er seit seinem Hausarrest wach gelegen und in seinem Kopf Gespräche mit ihr geführt? Aber wenn man ganz ehrlich war, dann existierten Telepathie, Gnosis und all die anderen Superkräfte, über die er zu verschiedenen Zeiten zu verfügen gedacht hatte, gar nicht. Niemand konnte im echten Leben durch Wände blicken. Niemand [würde er später denken, nachdem passiert war, was passierte] wäre in der Lage, den Zeitpfeil umzukehren.) Erstaunlicherweise schien sie nicht zu sehen, wie er auf dem Schnee ausrutschte, als er zu ihr eilte. Selbst als er ihr schon fast auf den Füßen stand, starrte sie noch immer auf das mondhelle Zifferblatt der Bahnhofsuhr und die weißen Flocken, die davor verschwanden. Er wollte sie umarmen, doch weil ihre Körper dafür nicht im richtigen Winkel zueinander standen, begnügte er sich damit, ihr vor die Schulter zu boxen – was irgendwie schwächlich rüberkam, überhaupt nicht wie das Zeichen der Zuneigung, das es in geübteren Händen gewesen wäre, und deshalb verwandelte er es in ein kleines Tänzchen und boxte in die Luft, so als hätte er sie nur versehentlich getroffen. ’Ey! ’O! Let’s go! Jetzt endlich wandte sie ihm das Gesicht zu, das ihm so lange vorenthalten geblieben war: die feurig dunklen Augen, die Stupsnase mit dem Ring aus Silber, und der Mund, der fürs Kino gemacht war, ein bisschen zu breit, aus der jetzt ihre vom Rauchen heisere Stimme kam – das Beste an ihr. »Lange nicht gesehen.«

»Ja, stimmt. Ich hatte viel zu tun.«

»Ich dachte, du hattest Hausarrest, Charlie.«

»Das auch.«

Sie griff nach der Fellmütze. Charlies Wangen brannten, während sie das selbstzugefügte Haar-Trauma inspizierte, das indirekt zu seinem Arrest geführt hatte. Du siehst aus wie ein Geisteskranker, hatte seine Mutter gesagt. Es war größtenteils nachgewachsen. In der Zwischenzeit hatte Sam auch ihrem Haar etwas angetan, sie hatte es jungenhaft kurz geschnitten und es von bernsteinfarben zu schwarz gefärbt. Sie war beinahe so groß wie Charlie, und in dem dunklen Blazer, der ihre Rundungen versteckte, sah sie aus wie Patti Smith auf dem Cover von Horses – ihrem zweitliebsten Album. Aber wer konnte schon sagen, was sie jetzt hörte, da sie aufs College in der City ging. Auf die Frage nach ihrem Leben im Wohnheim sagte sie, es sei langweilig. Er bot ihr die Mütze an. »Willst du die aufsetzen? Die ist warm.«

»Das waren nur fünfzehn Minuten.«

»Die Straße war ziemlich glatt. Und ich musste mir einen Kaffee holen. Leider kein Auto.« Er erwähnte nie, wie schlimm ihr Kettenrauchen für sein Asthma war, und umgekehrt tat sie jetzt so, als würde sie nicht bemerken, wie er eine chemische Ladung aus dem idiotischen Inhalator einsaugte. »Meine Mom denkt, ich übernachte bei Mickey Sullivan, woran man schon sieht, auf welchem Planeten sie lebt.« Doch Sam hatte sich abgewandt und starrte dorthin, wo die Gleise im Dunkel verschwanden. Ein Licht glitt auf sie zu wie ein schöner, weißer Slider auf dem Weg zur Home Plate. Der 8.33er nach Penn Station. In ein paar Stunden würde der Ball über dem Times Square herabsinken, und überall in New York würden Männer und Frauen sich für einen unschuldigen Kuss irgendwem zuwenden, der gerade neben ihnen stand, vielleicht auch für einen weniger unschuldigen. Er gab vor, die Enge, die er beim Einsteigen in der Brust verspürte, sei bloß dem Koffein zuzuschreiben. »Als würde mich interessieren, was Mickey denkt. Der Arsch grüßt mich beim Essen nicht mal mehr.« Sie drei – Mickey, Charlie und Samantha – hätten dieselbe Klasse der Highschool besuchen können. Doch Sams furchteinflößender Dad, das Feuerwerkgenie, hatte sie für die Grundschule zu den Nonnen geschickt, und dann auf eine Privatschule direkt in New York. Es schien funktioniert zu haben; Sam war bloß sechs Monate älter, aber sie war schlau genug gewesen, um die sechste Klasse zu überspringen, und jetzt studierte sie an der NYU. Er und Mickey dagegen waren 3er-Schüler und keine Freunde mehr. Vielleicht hätte er jemanden finden sollen, der eher bereit war, als Alibi für die Nacht herzuhalten, denn wenn Mom am Morgen die Sullivans anrufen sollte, um ihnen zu danken (nicht, dass sie auf die Idee kommen würde, aber falls doch), würde er in der Patsche sitzen, und zwar so richtig. Und was, wenn sie herausfand, woher er das Geld für zwei Hin- und Rückfahrkarten in die City hatte? Dann würde er sein Zimmer bis ungefähr 1980 nicht mehr verlassen dürfen. »Hast du die Tickets?«

»Ich dachte, die kaufst du«, sagte sie.

»Ich meine für Ex Post Facto.«

Sie zog einen zerknitterten Flyer aus ihrer Hosentasche. »Die heißen jetzt Ex Nihilo. Neuer Sänger, neuer Name.« Einen Augenblick lang schien ihre Laune sich zu verschlechtern. »Aber egal, das ist nicht die Oper. Da gibt’s keine Tickets.«

Er folgte ihr durch den Gang, unter flatternden Lampen, und wartete so lange wie möglich, bis er sie daran erinnerte, dass er nicht rückwärts fahren konnte, wegen seines Magens. Wieder kniff sie das Gesicht zusammen; er hatte eine Sekunde lang Angst, ihr (er konnte es nicht anders sehen) Date schon jetzt vermasselt zu haben. Doch sie hatte die Tür aufgestoßen und ging mit ihm in den nächsten Wagen.

Die Long Island Rail Road gehörte in dieser Nacht den Kids. Sogar die Erwachsenen waren Kids. Es waren so wenige, dass jede Gruppe von Feiernden zur nächsten mehrere Reihen blau-roter Jubiläumssitze als Puffer frei lassen konnte. Sie sprachen viel lauter, als Erwachsene es tun würden, und man merkte, dass es gehört werden sollte, als ein Vorausgreifen, eine Art zu sagen, Ich habe keine Angst vor euch. Charlie fragte sich, wie viele Nassau County-Moms keine Ahnung hatten, wo ihre Kinder in dieser Nacht waren – wie viele Mütter ihnen einfach die Freiheit ließen. Sobald der Schaffner da gewesen war, wurde Bier herumgereicht. Jemand hatte ein Transistorradio dabei, doch der Lautsprecher war Schrott, und bei dieser Lautstärke war nur ein geiles Stöhnen zu hören. Wahrscheinlich Led Zeppelin, deren tolkienhaftes Gedudel der Soundtrack der Autowaschstraße gewesen war, in der Charlie im ersten Highschooljahr gearbeitet hatte, aber von denen er sich distanziert hatte, nachdem Sam Robert Plant als krypto-misogynistisches Zirkuspferdchen abgetan hatte. So konnte sie sein, scharf und voller Feuer, und ihr Schweigen erwischte ihn jetzt auf dem falschen Fuß. Als ein Junge ein paar Reihen entfernt antäuschte, ihnen eine Bierdose zuzuwerfen, versuchte Charlie wie ein Trottel danach zu greifen. Die Freunde des Jungen lachten. »Schnösel«, murmelte Charlie in einem, wie er fand, vernichtenden Tonfall, nur nicht laut genug, dass man ihn hören konnte, und ließ sich in das quietschende Kunstleder seines in Fahrtrichtung zeigenden Sitzes sinken. Sam hatte sich wieder abgewandt, um auf die Gebäude von Queens zu starren, die hinter der Fensterscheibe aufflimmerten, oder auf ihren beschlagenen Atem, der sie in Geister verwandelte. »Hey, ist alles okay?«, sagte er.

»Wieso?«

»Heute ist Feiertag. Du wirkst nicht so, als wärst du in Feierlaune. Und solltest du das alles nicht eigentlich für deine Magazin-Sache festhalten?« Seit einem Jahr veröffentlichte sie ein mimeographiertes Fanzine über die Punkszene in Downtown. Es war ein wesentlicher Teil von dem, was sie ausmachte, oder ausgemacht hatte. »Wo ist deine Kamera?«

Sie seufzte. »Keine Ahnung, Charlie. Hab ich wohl irgendwo liegen lassen. Aber ich hab dir das hier mitgebracht.« Aus der Armeetasche auf ihrem Schoß holte sie eine klebrige, braune Flasche ohne Etikett hervor. »Das ist alles, was ich in der Hausbar gefunden habe. Alles andere ist Wasser.«

Er roch am Verschluss. Pfirsichschnaps. Er setzte die Flasche an und hoffte, sie würde frei von Bakterien sein. »Und bei dir ist wirklich alles okay?«

»Weißt du, dass du der einzige Mensch bist, der mich das je fragt?« Sie legte ihren Kopf auf seine Schulter. Er konnte noch immer nicht sagen, was sie gerade dachte, doch die medizinische Wärme des Alkohols hatte seine Eingeweide erreicht, und sie zu küssen – making her, hätte R. Plant gesagt – schien wieder in den Bereich des Möglichen gerückt zu sein. Die restliche Fahrt über musste er sich die schwabbelnden Wangen von Präsident Ford vorstellen, um nicht mit einem ausgewachsenen Ständer dazusitzen.

Doch in Penn Station kehrte Sams Unruhe zurück. Sie drängte sich durch die nach Hot Dogs riechenden Menschenmengen, Gesichter, die sich zu schnell bewegten, als dass das Auge sie unterscheiden konnte. Charlie, der inzwischen einigermaßen betrunken war, hatte den Eindruck, von irgendwo hinter ihm würde ein großes Licht erstrahlen und jedes schwarz gefärbte Haar an ihrem Hinterkopf in Brand setzen, ihre zahlreichen Ohrringe, diese lustigen, flachen Elfenspitzen an ihren Ohren – als würde ihnen ein Filmteam folgen und sie ausleuchten. Er hatte den Eindruck, als würde das Licht nicht von den Dingen reflektiert werden, sondern als käme es aus ihnen heraus. Aus ihr.

Sie erwischten einen überraschend leeren 2er-Expresszug Richtung Flatbush Avenue, und als sie durch eine Haltestelle des Lokalzuges polterten, schien der Zug die verstümmelten Silben des Schaffners zu wiederholen: Flat-bush, Flat-bush. Sam drehte sich um. Tragbalken auf dem sich hinziehenden Bahnsteig zerlegten das Licht in Stücke. Charlie fiel zum ersten Mal eine kleine Tätowierung in ihrem Nacken auf. Sie sah aus wie eine Königskrone, die ein ungeschicktes Kind gezeichnet hatte, doch er wollte sie nicht danach fragen und sie so an all das erinnern, was er offenbar nicht mehr über sie wusste. Er ließ die Stange los, an der er sich festgehalten hatte, schob die Hände in die Hosentaschen und versuchte, im Stehen die Stöße abzufangen – Flat-bush, Flat-bush. Das Spiel hatte sie ihm beigebracht, es hieß »U-Bahn-Surfen«. Wer als Erster ins Stolpern kam, hatte verloren. »Guck«, sagte er. Weil sie nicht guckte, versuchte er es erneut. »Lass uns spielen.«

»Nicht jetzt.« Ihre Stimme hatte nichts von der mütterlichen Nachsicht, die er gewohnt war, und ein weiteres Mal spürte er, wie die Nacht zu entgleiten drohte, genau wie das Licht der Haltestelle, die jetzt hinter ihnen lag.

»Wer dreimal siegt, hat gewonnen.«

»Du bist manchmal so ein Kind, Charles.«

»Du weißt, wie ich das finde.«

»Okay, dann hör auf, dich wie ein Charles zu benehmen.«

Es war ihm peinlich, wie laut sie es sagte. Jeder, der es nicht besser wusste, hätte denken können, dass sie ihn nicht leiden konnte. Deshalb warf er sich auf die gegenüberliegende Bank, als hätte er selbst entschieden, dass dies sein Platz sei. An der Haltestelle Fourteenth Street klemmte eine der Türen, so dass nur ein ganz schmaler Spalt als Öffnung blieb. Und natürlich ließ er sie, ganz Gentleman, als Erste aussteigen, auch wenn es dafür kein Wort des Dankes gab. Dann noch eine Station mit dem Lokalzug, und in der Christopher Street raus. Bevor er erwischt worden war, hatten sie hier herumgehangen, Eis gegessen und Beruhigungsmittel eingeworfen und den Whiskey ihres Vaters getrunken. Am Nachmittag, schon halb zugedröhnt, hatte er amüsiert die Homos beobachtet, die in die Sexshops gingen, während sich weiter südlich Gebäude wie Königreiche erhoben. Der Himmel, der sich wie ein großes, pulsierendes, orange-blaues Trommelfell über sie erstreckt hatte, blätterte jetzt stückchenweise ab und fiel herab. Und er kochte in seinen zwei Hosen. Er sagte ihr, er müsse mal pinkeln.

»Wir haben jetzt auch nicht ewig Zeit, Charlie.«

Doch er verdrückte sich auf die Toilette einer Pizzeria, über der ein NUR FÜR KUNDEN