Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

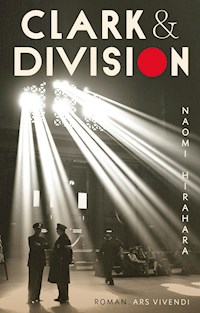

Ein erschütternder Kriminalroman vor dem historischen Hintergrund der Massenverhaftungen japanischer US-Bürger nach Pearl Harbor 1944: Die 22-jährige Aki Ito und ihre Eltern werden aus dem kalifornischen Internierungslager Manzanar entlassen, wo sie wie viele Tausend andere japanisch-amerikanische Bürger nach dem Angriff auf Pearl Harbor gefangen gehalten worden waren. Das Leben der Itos, wie sie es kannten, ist vorbei. Sie werden ins weit entfernte Chicago geschickt, wo bereits Akis ebenfalls umgesiedelte Schwester Rose auf sie wartet. Doch am Abend der Familienzusammenführung im neuen japanisch-amerikanischen Viertel an der Kreuzung Clark und Division wird Rose von einem U-Bahn-Zug erfasst und stirbt. Die Polizei stuft den Todesfall als Selbstmord ein, doch Aki kann nicht glauben, dass ihre geliebte, makellose, optimistische Schwester sich das Leben genommen haben soll, und trifft bald auf ungeahnte Abgründe...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NAOMI HIRAHARA

CLARK&DIVISION

ROMAN

AUS DEM AMERIKANISCHEN ENGLISCHVON KAREN WITTHUHN

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem TitelClark and Division bei SOHO PRESS.

Copyright © 2021 by Naomi Hirahara

© Vor- und Nachsatz (Stadtkarte) by Mike Hall

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage 2022)

© 2022 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG,

Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

www.arsvivendi.com

Umschlaggestaltung ars vivendi verlagfinken + bumiller unter Verwendung einerFotografie von © picture alliance / ZUMAPRESS

eISBN 978-3-7472-0423-8

FürHeatherJaneundSue Kunitomi Embrey(1923–2006)

INHALT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DANKSAGUNG

WEITERFÜHRENDE LEKTÜRE UND QUELLEN

Die Autorin

1

Rose war immer da, sogar bei meiner Geburt. Es war eine Steißgeburt; die Hebamme, nass vor Schweiß, ihrem eigenen wie dem meiner Mutter, kämpfte stundenlang und bekam deshalb nicht mit, dass meine dreijährige Schwester sich immer näher an das besudelte Bett heranschlich. Laut der Hebamme brüllte meine Mutter nicht zitierfähige Dinge auf Japanisch, als Rose, die als Erste überhaupt ein Körperteil von mir zu sehen bekam, heftig und hart an meinem schleimverschmierten Fuß zog.

»Ito-san!« Die Stimme der Hebamme übertönte das Tohuwabohu, und mein Vater kam angestürmt, um Rose aus dem Zimmer zu holen.

Rose trat die Flucht an. Pop bekam sie erst nicht zu fassen und auch anschließend nicht unter Kontrolle. Wenige Minuten später war sie wieder da und nahm mich in den Rose-Fanclub auf. Das Blut an meinem zappelnden Körper schreckte sie nicht ab. Bis zum Ende ihrer Tage und sogar darüber hinaus würde mein Blick immer auf sie gerichtet bleiben.

Gleich unsere erste Begegnung ging also in die Ito-Familiengeschichte ein. Ich erblickte das Licht der Welt in Tropico, das heutzutage in Los Angeles kaum noch jemand kennt. Zeit ohne Rose gab es für mich lange nicht. Wir schliefen zusammengerollt wie Kugelasseln auf einer einzigen dünnen Matratze, die pachanko war, flach wie ein Pfannkuchen, aber das machte uns nichts. Wir hatten damals biegsame Wirbelsäulen. Wir hätten sogar auf unserem ungepflasterten Hof schlafen können, was wir in den heißen kalifornischen Spätsommern auch manchmal taten. Rusty, unser Hund, lag zu unseren Füßen.

Tropico war für meinen Vater und andere Japaner die erste Anlaufstelle gewesen; sie zogen dorthin, um auf dem fruchtbaren Schwemmboden Erdbeeren anzubauen. Sie waren Issei, die erste Generation, die Pioniere, Stammeltern der Nisei, meiner Generation. Bis das Land in Bauparzellen aufgeteilt wurde, war Pop recht erfolgreich. Die anderen Issei-Farmer zogen nach Gardena im Süden oder nach Norden ins San Fernando Valley, doch Pop blieb und nahm wenige Meilen entfernt einen Job in einem der Obst- und Gemüsemärkte an, die es in der Innenstadt von Los Angeles an jeder Ecke gab. Tonai’s bot jede erdenkliche Art von Gemüse oder Früchten zum Kauf an – Stangensellerie aus Venice, Eisbergsalat aus Santa Maria und Guadalupe, Larson-Erdbeeren aus Gardena und Hale’s-Zuckermelonen aus dem Imperial Valley.

Meine Mutter emigrierte 1919, noch keine zwanzig Jahre alt, aus Kagoshima, um meinen Vater zu heiraten. Die beiden Familien kannten sich damals schon lange, und auch wenn meine Mutter keine Bildbraut war, so kam sie dem recht nahe. Meinem Vater, der Moms Foto von seiner Mutter geschickt bekommen hatte, gefiel ihr Gesicht, vor allem das starke, breite Kinn, das darauf schließen ließ, dass sie an der American Frontier in Kalifornien würde bestehen können. Sein Bauchgefühl trog nicht – in vieler Hinsicht war Mom noch zäher als mein Vater.

Als ich fünf war, wurde Pop zum Geschäftsführer befördert, und wir zogen in ein größeres Haus, blieben aber in Tropico. Wir wohnten jetzt in der Nähe einer Red-Car-Straßenbahnhaltestelle, sodass Pop eigentlich nicht mit dem Auto hätte zur Arbeit fahren müssen, aber da er keine Lust hatte, auf die Straßenbahn zu warten, nahm er meistens seinen Model A. Rose und ich teilten uns weiterhin ein Zimmer, hatten aber jetzt eigene Betten, auch wenn ich in so mancher Nacht, wenn die Santa-Ana-Winde an den losen Fensterrahmen zerrten, mit in ihres kroch. »Aki!«, rief sie dann, wenn meine kalten Zehen ihre Unterschenkel berührten, drehte sich um und schlief weiter, während ich vor Angst schlotternd neben ihr lag und die Schatten der Platanen wie verrückte Hexen im Mondlicht tanzten.

Vielleicht, weil mein Leben mit ihrer Berührung begonnen hatte, fühlte ich mich nur in ihrer Nähe wirklich lebendig. Ich eiferte ihr in allem nach und konnte doch nie mit ihr mithalten. Da ich auf die langen Ambrosiahalme, die am Los Angeles River in jeder Betonspalte wucherten, allergisch reagierte, war mein Gesicht oft rot und geschwollen. Roses Haut dagegen war makellos – nur oben auf dem rechten Wangenknochen befand sich ein kleines rundes Muttermal. Wenn ich ihr ins Gesicht sah, fühlte ich mich geerdet und unerschütterlich, und die Veränderungen um uns herum konnten mir weniger anhaben.

Rose wurde umschwärmt, hielt ihre Verehrer aber auf Abstand, um als mysteriös und begehrenswert zu gelten. Das hatten wir von unseren Eltern gelernt. Obwohl wir bei anderen japanischen Amerikanern gut angesehen waren, nahmen wir nicht an besonders vielen gesellschaftlichen Ereignissen teil, zumindest nicht vor dem Krieg. Unsere Schulkameraden waren überwiegend weiße Kinder aus der oberen Mittelschicht, die Debütantinnenbälle oder Veranstaltungen der Daughters of the American Revolution besuchten, zu denen wir keinen Zugang hatten. Es gab etwa ein Dutzend Nisei, Sprösslinge von Blumenhändlern oder Gärtnereibetreibern, smarte, gehorsame Jungs und perfekt gekleidete Mädchen, die sich, wie Rose es ausdrückte, »zu sehr bemühten«. Roses Kleidungsstil war lässig, und wenn sie nicht zu Hause war, zog ich mein Karokleid aus und probierte heimlich ihre typische Kombination an: weiße Bluse, langer Khaki-Strickrock und ein leichter zitronengelber Pullover, eine Farbe, die die meisten Nisei-Mädchen mieden. Ich betrachtete mich im Spiegel der Schranktür und verzog das Gesicht beim Anblick meines runden Bauches in dem Rock, der insgesamt viel zu lang war und mir bis zu den Fußknöcheln reichte, aber zumindest meine dicken Unterschenkel verbarg. Der Gelbton ließ meine Haut teigig und kränklich aussehen. Roses Stil war einfach nichts für mich.

Nach der Schule unternahm ich mit Rusty lange Streifzüge durch Tropico. Wir wanderten an Deerweed-Büschen vorbei, die wie ausgestreckt daliegende Frauen aussahen, unter Weiden hindurch, wo strahlend weiße Fischreiher ihre eleganten Glieder ausruhten, und hörten den hohen Gesang der Westkröten, der mich an das Flirren elektrischer Drähte erinnerte. Das war, bevor der Los Angeles River überlief und die Stadt das Flussbett mit Beton auskleidete. Danach hörten wir die Kröten zwar immer noch, aber nicht mehr so laut.

Ich hätte meine Kindheit am liebsten allein mit meinem Hund in der Natur verbracht, aber zum Aufwachsen gehörte auch, sich unter Gleichaltrige zu begeben. Da sich außerhalb der Schule nur wenige Gelegenheiten boten, hakujin-Mädchen zu treffen, kam jede dieser Begegnungen einem bedeutsamen Ereignis gleich. In der achten Klasse überreichte mir Vivi Pelletier, die neben mir saß, eine Einladung zu ihrer Poolparty, handgeschrieben auf cremefarbenem Büttenpapier. Die Pelletiers, die aus Europa nach Los Angeles gezogen waren, hatten angeblich mit den Filmstudios zu tun. Sie wohnten in Los Feliz und besaßen als eine der ersten Familien in der Gegend einen eigenen Pool.

Ich hielt die Einladung so fest in den Händen, dass das Papier feucht war, als ich sie meiner Mutter zeigte. Mom war unschlüssig, ob ich gehen sollte. Eine hakujin-Feier in gehobenen Kreisen – wer konnte schon ahnen, auf welche Weise ich der Familie Schande bereiten würde, schließlich war ich bekannt dafür, allerlei Fauxpas zu begehen. Einmal war ich bei einem undokai, einer Sportveranstaltung meiner japanischen Sprachschule im Elysian Park, mit einem Fleck auf meinen Shorts herumgelaufen, weil meine Damenbinde verrutscht war.

Außerdem war da noch die Sache mit dem Badeanzug. Ich besaß ein altes, gestreiftes Ding aus Baumwolle, das sich an meinem oshiri ausbeulte und es so aussehen ließ, als würde ich Windeln tragen. Dieser Badeanzug war gut genug für die japanischen Picknickpartys am White Point in der Nähe der Fischkonservenfabriken auf Terminal Island, wo ungefähr zweitausend Issei und Nisei wohnten. Aber für Vivi Pelletiers Poolparty war er ganz sicher nicht gut genug.

»Lass sie hingehen«, sagte Rose zu meiner Mutter. »Ich werde mit ihr einen neuen Badeanzug kaufen.«

Wir suchten ein Textilwarengeschäft an der First Street in Little Tokyo auf. Die Auswahl war begrenzt, aber ich fand einen dunkelblauen Einteiler, der meinen üppigen Hintern bedeckte.

Den zusammengefalteten Anzug brachte ich in einer Tasche mit, in der sich auch ein Puderquastenset befand, ein in meinen Augen passendes Geschenk für ein Mädchen, das aus Frankreich stammte. Ich war noch nie auf einer hakujin-Geburtstagsfeier gewesen und beobachtete die anderen Gäste genau, um ja keinen Fehler zu machen. Es waren ziemlich viele Mütter anwesend, aber ich war froh, allein gekommen zu sein. Als einzige Japanerin wäre sich Mom völlig fehl am Platze vorgekommen, und Rose hätte sich zu Tode gelangweilt.

Wir hatten gerade gegessen – Eiersalatsandwiches mit abgeschnittener Kruste –, als Vivis Mutter mich beiseitezog und in ein Zimmer führte, das sie Salon nannte.

»Es tut mir so leid, aber könntest du ein andermal wiederkommen, um mit Vivi im Pool zu schwimmen?«

Dachte Vivis Mutter etwa, ich wäre unvorbereitet gekommen? »Ich habe meinen Badeanzug dabei.«

»Nein, nein, Liebes. Das ist es nicht.« Mrs. Pelletier Augen standen weit auseinander, und sie hatte eine hohe Stirn, was sie wie eins der Waldtiere in Disneys Schneewittchen aussehen ließ.

Endlich begriff ich. Es war wie im Brookside Park in Pasadena: Die Mütter wollten nicht, dass ich mit ihren Töchtern in den Pool stieg.

Ich floh aus dem Haus, ohne mich von Vivi zu verabschieden. Es war ein langer Weg hügelabwärts, und ich zitterte am ganzen Körper.

Als ich zu Hause durch die Hintertür trat, standen Rose und Mom am Küchentisch und bereiteten gerade ein Schnittmuster für ein Kleid vor. Rose drehte sich um. »Wieso bist du so früh schon wieder da?«

Ich brach in Tränen aus und berichtete, was passiert war.

»Ich habe ja gesagt, dass du besser nicht hingehst«, murmelte Mom auf Japanisch. Wenn sie sich von ihren Issei-Freunden schlecht behandelt fühlte, von anderen Emigranten aus Japan, konnte sie sehr wütend werden, aber wenn es um hakujin ging, sackte sie in sich zusammen und schien fast zu glauben, was diese über uns dachten.

Rose wollte nichts davon hören. »Ich habe doch nicht völlig umsonst einen ganzen Nachmittag mit der Suche nach einem Badeanzug vergeudet«, brummelte sie und bestand darauf, mit mir zusammen Mrs. Pelletier zur Rede zu stellen. Ich sperrte mich, aber wie immer geschah genau das, was meine Schwester wollte. Sie zerrte mich ins Auto. Wenn Rose sich irgendetwas in den Kopf setzte, zog am Ende die ganze Familie mit.

Bei den Pelletiers angekommen, drückte Rose mehrmals energisch auf die Klingel. Sie bot ein beeindruckendes Bild mit ihrem um die Wespentaille zusammengebundenen Kleid. Ihre Haut schien zu leuchten. Mrs. Pelletier bekam nicht einmal die Chance, Hallo zu sagen. »Haben Sie meine Schwester zu Ihrer Poolparty eingeladen und ihr dann gesagt, sie dürfe nicht in den Pool?«

Mrs. Pelletiers Gesicht verfärbte sich tiefrot. Sie versuchte, sich damit herauszureden, dass sie selbst ja nichts dagegen hätte, aber ihre Gäste sich unwohl fühlen würden. »Aki kann sonst gerne jederzeit zum Schwimmen kommen«, sagte sie.

Natürlich ließ sich Rose nicht abwimmeln. »Das ist völlig inakzeptabel. Sie schulden meiner Schwester eine Entschuldigung.«

»Oh weh, es tut mir so leid. Wirklich. Ich bin noch neu in Amerika.«

Aber wir nicht, dachte ich.

Rose schwang keine Reden über Rassengleichheit oder dergleichen. Auf der Rückfahrt schwiegen wir. Ich ging früh zu Bett, und sie legte sich später, als es dunkel war, zu mir und nahm mich in den Arm. Ihr Atem roch säuerlich nach takuan, Moms berühmtem eingelegten Rettich, den wir am Abend gegessen hatten. »Lass sie ja nie glauben, dass sie etwas Besseres sind«, flüsterte sie mir ins Ohr.

Am Montag darauf gab mir Vivi mit verlegener Miene meine Tasche mit dem zusammengefalteten Badeanzug zurück und eine Karte aus cremefarbenem Büttenpapier, auf der sie sich wahrscheinlich für ihr Geburtstagsgeschenk bedankte. Ich sah Vivi kaum an und warf die Tasche und die ungeöffnete Karte in einen Mülleimer auf dem Flur.

Immerhin schloss ich in der Schule einige Freundschaften, wenn auch mit Mädchen, die wie ich Außenseiterinnen waren. Das Einzige, was uns verband, war die Angst, die Pausen und das Mittagessen allein verbringen zu müssen. Ich konnte es nicht abwarten, auf die High School zu kommen, auf die auch Rose ging. Die Schule war vor etwa fünf Jahren im gotischen Stil erbaut worden und sah aus wie Wuthering Heights, nur dass sie auf einem sonnenbeschienenen Hügel stand anstatt inmitten eines nebelverhangenen Moors. Als ich endlich in die zehnte Klasse kam, lief ich Rose und ihren Bewunderinnen hinterher, wie Rusty mir zu Hause von Zimmer zu Zimmer hinterherlief. In der Öffentlichkeit ignorierte sie mich meistens – nur gelegentlich sagte sie mit einem Augenrollen: »Was soll ich machen, sie ist meine kleine Schwester.«

In der Theatergruppe war Rose das einzige Nisei-Mädchen. Eines späten Nachmittags kam sie mit roten Wangen und einem Textbuch in der Hand in unser Zimmer. »Ich spiele die Hauptrolle, Aki, ist das zu glauben?«

Ich erwartete, dass sie die große Neuigkeit beim Abendessen verkünden würde, doch sie schwieg und futterte Moms okazu, ein Pfannengericht aus Tofu und Schweinefleisch, schneller als sonst in sich hinein. »Warum hast du Mom und Pop nichts gesagt?«, fragte ich, als wir im Bett lagen.

»Ich wollte es nicht beschreien. Oder Mom in Aufregung versetzen.«

Das war tatsächlich nicht ganz unbegründet, denn Mom war bekannt dafür, sich ans Telefon zu hängen oder nach Little Tokyo oder zum Gemüsemarkt zu fahren, um dort »zufällig« Bekannten zu begegnen und mit unseren neuesten Erfolgen zu ebaru – na ja, vor allem mit Roses. Dass sie mit mir nicht prahlen konnte, machte mir nichts aus. Meine Unauffälligkeit gab mir die Freiheit, vollkommen durchschnittlich zu sein.

Jeden Abend übte ich mit Rose den Text. One Egg von Babette Hughes war ein komödiantischer Einakter, was mich überraschte, denn meine Schwester war eigentlich nicht der lustige Typ. Es ging um drei Menschen in einem Café, einen Kunden, eine Kundin namens Mary und die Kellnerin.

Während ich den Text des Kunden und der Kellnerin einlas, wurde mir immer klarer, dass der Mann und die Kundin sich nicht einfach bloß um Eier stritten. Es lag Romantik in der Luft, und das beunruhigte mich.

»Ist es wirklich okay, dass du Mary spielst?«, fragte ich sie schließlich.

»Warum denn nicht?«

»Ich weiß nicht.« Ich konnte meine Befürchtungen nicht in Worte fassen. Wir alle waren an unsichtbare Regeln und Tabus gewöhnt, die wir in unseren Häusern, Schulen und Kirchen mit der Luft einatmeten. In Kalifornien konnten Japaner keine Weißen heiraten, und ich ahnte, dass Roses Besetzung als Mary ein subversiver Akt des Theaterlehrers war. Ich freute mich für Rose, und zugleich fürchtete ich mich um sie. Ihr Beharren, nicht anders als andere behandelt zu werden, brachte sie mitunter in Schwierigkeiten.

Etwa eine Woche vor der Premiere kam Rose mit roten und verquollenen Augen in unser Zimmer.

»Was ist los?« Mein Magen krampfte sich zusammen.

»Nichts. Wer sagt, dass irgendwas los ist?«, fauchte sie. Danach bat sie mich nicht mehr, mit ihr den Text zu üben, und das Textbuch verschwand aus unserem Zimmer.

Am Premierenabend erfand Rose die Ausrede, sie müsse zu Doris Motoshima gehen, um einen Spendenaufruf für die gemeinnützigen Aktivitäten unserer Schule vorzubereiten. Mich hielt es ebenfalls nicht zu Hause, und ich machte mit Rusty einen langen Spaziergang zur High School. Der Zuschauerraum hatte keine Fenster, also schlich ich mich ins Foyer, wo mich einer der Platzanweiser aus Roses Jahrgang aufhielt und mir sagte, dass Hunde nicht erlaubt seien. Ich nahm mir ein Programmheft, ging wieder nach draußen und las, dass Rose als Kellnerin aufgeführt war und Sally Faircloth als Mary.

Ich band Rusty an einen Baum und kehrte ins Foyer zurück.

»Da muss ein Fehler vorliegen«, sagte ich zu dem Platzanweiser, der, wie mir eingefallen war, im Chor sang. »Meine Schwester spielt Mary, nicht die Kellnerin.«

Der Junge zuckte mit den Schultern und zeigte keinerlei Interesse. Also suchte ich mir hinten im halbvollen Zuschauerraum einen Platz. Die meisten Zuschauer waren Eltern. Gerade lief ein anderer Einakter, voller Herzschmerz und Schmelz. Dann begann One Egg, und Rose betrat als Kellnerin in einem einfachen hellblauen Kleid, wie sie Angestellte in billigen Diners tragen, die Bühne. Doch das war auch das Einzige, das Rose servil wirken ließ. Sie trug glänzende schwarze Lederpumps – ihre besten Schuhe –, und ihr Haar war in perfekte Locken gelegt und oben mit einer königsblauen Haarschleife zusammengebunden. Die Lippen waren hellrot geschminkt, zweifelsohne ihr Lieblingsfarbton Red Majesty. Aus meinen Proben mit Rose wusste ich, dass die Kellnerin im Stück als unerträglich und aufdringlich angelegt war. In Roses Version wurde sie zu einer Sirene, die mit dem Kunden flirtete – »Nein, Sir, sehr gern, Sir« – und die Kundin, hier Sally Faircloth, an die Wand spielte.

Als Rose sich in jener Nacht ins Bett legte, trug sie noch immer den Lippenstift.

»Wie ist es gelaufen?«, fragte ich. Mein Kopf lag auf dem Kissen, aber ich beobachtete sie genau.

»Ich habe dich hinten sitzen sehen«, sagte sie. »Du hättest nicht kommen sollen.«

»Die Kellnerin war sowieso die bessere Rolle«, sagte ich fast selbst überzeugt. Rose brauchte mir nicht zu erzählen, dass die Umbesetzung nach irgendeiner Beschwerde erfolgt war. Wir wussten damals schon, wie die Welt für uns war. Die Vorurteile gegen uns in Worte zu fassen hätte ihnen Macht und Glaubwürdigkeit verliehen. Wir zogen es vor, den Schmerz im Stillen loszulassen, wie unsichtbare Ballons, die wir fühlten, wenn sie gegen unsere Köpfe und Schultern prallten und davor warnten, uns zu sehr von dem zu entfernen, was von uns erwartet wurde.

Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Rose zunächst in Pops Gemüsemarkt, wo sie im Büro die Bestellungen aufnahm. Pop fuhr im Morgengrauen zur Arbeit, um die Gemüsekisten anzunehmen, die von Pritschenwagen, Lieferwagen und großen Transportern angeliefert wurden. Rose stieg zu einer verträglicheren Zeit in die Straßenbahn, meistens gegen acht. Nach meinem eigenen Schulabschluss begleitete ich sie manchmal, denn ich hatte mich am Los Angeles City College eingeschrieben. Neben ihr zu sitzen erfüllte mich mit Stolz. Ich bemühte mich, wie sie die Fußgelenke zu überkreuzen. Aber wenn wir an der Haltestelle in der Hill Street ankamen, lagen meine Beine meistens breit nebeneinander, und der Rock erstreckte sich fast über den ganzen Sitz.

Offiziell war der Sohn des Chefs, Roy Tonai, als Eigentümer des Gemüsemarkts eingetragen, denn er war in Amerika geboren worden. Er war außerdem bis über beide Ohren verschossen in Rose, und alle sagten, dass sie vermutlich heiraten würden, vor allem, weil Roy schon vierundzwanzig war und bereit für eine Familie.

»Ich habe gehört, unten im Nishi findet am Wochenende eine Tanzveranstaltung statt«, sagte meine Mutter eines Abends nach dem Essen. »Roys Mutter hat mir erzählt, er fährt in ihrem neuen Wagen dorthin. Er möchte dich mitnehmen.«

»Ich habe genug von dem Gerede über Roy und mich.« Rose schmiss ihre Serviette auf den Tisch. »Ich werde ihn nicht heiraten, Mom. Ich weiß, dass das deine Pläne ruiniert, sich über alle anderen im Markt zu erheben.« Ihre Reaktion überraschte mich, denn ich wusste, dass andere Nisei-Mädchen nur zu gern an Roses Stelle gewesen wären. Roy sah gut aus, hatte ein kantiges Kinn und dichtes Haar, das er mit Öl nach hinten kämmte. Obwohl er der Sohn des Chefs war, schleppte er Gemüsekisten wie ein normaler Angestellter.

Aber Rose war wie unser Vater, sie ließ sich nicht gern einengen. Wenn man versuchte, sie in die Ecke zu treiben, schaffte sie es immer zu entwischen. Daran denke ich oft. Wie sie an jenem Tag in Chicago gekämpft haben muss. Auch nach all diesen Jahren schließe ich noch manchmal fest die Augen und versuche mir einzureden, wenn ich mich im Geist dorthin zurückversetzen könnte, hätte sie sich irgendwie weniger einsam gefühlt.

2

Der 7. Dezember 1941 war von Anfang an kein normaler Tag für uns Itos. Ich fühlte mich kränklich, Rusty ebenso. Er war zwölf, steinalt für einen Golden Retriever, fast komplett taub und lahmte auf einem Hinterbein. Beim Laufen schwankte er wie ein Auto mit einem platten Reifen. Trotzdem gab er nicht auf, sein großes Maul schien immer zu lächeln, und wenn ich seine Leine vom Wandhaken nahm, hing ihm seine rosa Zunge heraus.

Mom, Pop und Rose verließen das Haus um fünf Uhr morgens, um einen Hochzeitsempfang am buddhistischen Tempel mit vorzubereiten. Die Braut war eine entfernte Verwandte von Mom. Da die meisten ihrer Verwandten gute tausend Meilen weit weg in Spokane lebten, zählte eine Cousine zweiten Grades zum engen Familienkreis, solange sie in Los Angeles wohnte.

Ich konnte wegen meines Fiebers nicht mitkommen, und Mom hatte für mich einen Topf okayu, Reisbrei, zubereitet. Den aß ich gerade mit einer eingelegten roten Pflaume, als jemand an die Tür klopfte. Ich ignorierte es, und Rusty konnte sowieso nichts hören.

Erneutes Klopfen. Verärgert legte ich die Essstäbchen beiseite und zog den Gürtel um meinen Bademantel fest. Pop hatte etwa fünfundzwanzig Zentimeter unter dem eigentlichen Guckloch ein zweites in die Tür gebohrt, das die richtige Höhe für uns hatte. Ich hielt mein Auge davor. Schwarze Haartolle und dunkle Augenbrauen. Roy Tonai.

Niemand, schon gar kein Mann, sollte mich in meinem fadenscheinigen Bademantel zu sehen bekommen, aber Roy war quasi Familie. Ich schnäuzte mich, steckte das Taschentuch ein und öffnete die Tür. »Meine Güte, Roy, was ist denn los?«

Mein schmerzender Kopf konnte die Worte aus seinem Mund kaum verarbeiten. Japan hatte Pearl Harbor auf Hawaii bombardiert und amerikanische Soldaten getötet. Das bedeutete Krieg. Wir kannten viele Obstpflücker, die aus Hawaii stammten, dunkelhäutige Männer mit melodischer Sprechweise, die früher auf Zuckerplantagen gearbeitet hatten. Ich stellte mir Hawaii als Paradies mit Kokospalmen und weißen Sandstränden vor. Dass Japan einen solchen Ort bombardiert hatte, machte mich fassungslos.

Keine Stunde später waren meine Eltern und Rose wieder zu Hause. Die Hochzeit war wegen des »Zwischenfalls« abgesagt worden. Ich fühlte mich schwach. Meine Mutter legte mir die Hand auf die Stirn und schickte mich umgehend ins Bett. Ich hörte nur zu gern auf sie, fand aber keine Ruhe. Marktarbeiter, die Pop unterstanden, kamen und gingen und äußerten Besorgnis und Betroffenheit.

Einen Tag später erklärte Präsident Franklin D. Roosevelt Japan offiziell den Krieg. Unsere Welt wurde erschüttert, und unsere Freunde begannen zu verschwinden. Roys Vater wurde abgeholt und zusammen mit buddhistischen Issei-Priestern, Japanischlehrern und Judotrainern in ein Gefängnis in Tuna Canyon gesteckt. Wenige Tage später ließ die Regierung ihn und die anderen mit dem Zug an einen unbekannten Ort bringen. Da Pop nicht im Vorstand irgendeiner Sprachschule oder anderer japanischer Institutionen saß, wurde er nicht abgeholt, was er fast als Beleidigung auffasste. Als wäre er nicht wichtig genug, um wie die anderen als Bedrohung für die nationale Sicherheit zu gelten.

Schon vor diesen Ereignissen hatte sich mein Vater nach etwas zu viel Sake hin und wieder erbost darüber geäußert, wie wir Japaner unter Druck gesetzt wurden. Issei durften in Kalifornien kein Land mehr erstehen, und nach 1920 war selbst das Pachten so gut wie unmöglich geworden. Der Krieg brachte eine Sperrstunde mit sich, japanische Amerikaner durften sich nicht mehr frei bewegen. Es war nicht fair, dass Pop das Haus nicht vor sechs Uhr morgens verlassen durfte, denn seine hakujin-Mitarbeiter, sogar die aus Deutschland und Italien, konnten jederzeit überall hingehen. Um sechs war es für viele Bestellungen aus dem mittleren Westen und von der Ostküste bereits zu spät.

Rose passte es ganz und gar nicht, abends schon um acht Uhr zu Hause sein zu müssen. »Sie haben sogar die Blumenmarkt-Veranstaltungen abgesagt«, beschwerte sie sich bei mir. Ich konnte in den Nisei-Zusammenkünften in dem höhlenartigen Gebäude an der Wall Street, wenige Blocks vom Gemüsemarkt in Downtown Los Angeles entfernt, wirklich keine Bedrohung für die Regierung erkennen.

Roses Kontakte zu verschiedenen Nisei-Gruppen halfen uns dabei, uns den Veränderungen in Tropico in den frühen Tagen des Kriegs anzupassen. Richard Tokashiki, dessen Vater ein Blumengeschäft in Los Feliz betrieb, riet dazu, unsere Radios und das Jagdgewehr abzugeben, mit dem Pop Kaninchen vertrieb. Richard überredete Rose auch dazu, eine patriotische Nisei-Gruppe zu unterstützen, die Japanese American Citizens League. Sie stellten bei Veranstaltungen Informationstische auf und rekrutierten neue Mitglieder. Rose versuchte, mich zum Mitkommen zu bewegen, aber ich weigerte mich, Rusty allein zu lassen, der mittlerweile nicht mehr laufen wollte und nichts fraß. Es war, als spürte er, was uns bevorstand – oder vielleicht nahm er die unausgesprochene Anspannung im Haus wahr.

Eines Tages gab ich nach und stellte mich mit Rose hinter einen Tisch, um nach dem Vortrag eines JACL-Anführers aus Utah neue Mitglieder anzuwerben. Da ich selbst nicht eingetreten war, kam ich mir vor wie eine Betrügerin. Mir behagte nicht, dass man auf dem Formular neben seinem Schwarz-Weiß-Foto und dem Abdruck des rechten Zeigefingers einen Treueeid unterschreiben sollte. Man sollte schwören, die Verfassung zu schützen und zu verteidigen, »so wahr mir Gott helfe«. Danach wurde die Unterschrift von einem Notar bestätigt, und die Mitglieder waren angehalten, dieses Schriftstück immer in ihren Handtaschen oder Geldbörsen bei sich zu tragen, als wäre dadurch bewiesen, dass sie echte Amerikaner waren.

Die Kampagne gefiel mir nicht. Nur wer in Amerika geboren worden war, konnte Mitglied werden. Aber was war mit unseren Eltern? Sie waren doch diejenigen, die sich in Amerika unter großen Opfern ein neues Leben aufgebaut hatten. Sie hatten sich dafür entschieden, dafür gekämpft. Rose und ich waren hier nur auf die Welt gekommen, Amerikaner wie durch Zauberhand, ohne die Reise über den Pazifischen Ozean gemacht zu haben.

Am Los Angeles City College war ich eine von zweihundert Nisei. Die anderen Studenten stammten aus japanischen Gemeinden in Uptown, South Central, Boyle Heights oder Little Tokyo und blieben oft in ihren Grüppchen unter sich. Ich nahm den Unterricht nicht allzu ernst. Wie Rose arbeitete ich in diesem Winter die meiste Zeit im Gemüsemarkt, der sich so verändert hatte, als hätte ihn ein großes Erdbeben in seinen Grundfesten erschüttert. Die Männer wirkten verbissen und ungeduldig. Manche Kunden kündigten ohne Begründung ihre Konten. In einem Fall teilte uns der Betreiber einer ganzen Kette von Gemüseläden unverblümt den Grund mit: weil wir Japsen waren.

Pop wirkte nicht allzu besorgt. »Essen muss jeder. Und jeder weiß, dass unser Gemüse das beste ist«, sagte er zu Roy und den anderen Arbeitern. Aber sobald die Männer sein Büro verließen, verschwand auch sein Lächeln.

Da alle in der Familie nur noch den Krieg im Kopf hatten, sagte ich nichts über Rustys Gesundheit. Eines Freitagnachmittags lag er im Hinterhof und keuchte so sehr, dass ich es nicht ertragen konnte. Nach drei unbeholfenen und schmerzvollen Anläufen gelang es mir, Rusty in die Schubkarre aus unserem Schuppen zu hieven. Ich schob ihn über das holprige Pflaster des Glendale Boulevard am Rangierbahnhof vorbei bis zu einer kleinen Ladenzeile, in der ein Tierarzt seine Praxis hatte, der normalerweise Pferde behandelte.

Der Veterinär bestätigte, was ich befürchtet hatte. Das Herz meines Hundes war dabei zu versagen. Rusty sah mich wissend an. Er war bereit, loszulassen.

Als wir wieder nach Hause kamen, wurde es kühler. Rusty lag unter einer Zeder, seine Atemzüge wurden immer mühsamer. »Rusty, ich liebe dich. Ich liebe dich«, sagte ich wieder und wieder. Ich knöpfte meinen warmen Mantel zu, legte mich neben ihn, roch seinen stinkenden Atem und den erdigen Boden, eine Kombination, die mich bis heute verfolgt.

Durch die Fenster sah ich die Schattenrisse von Rose und meinen Eltern, die den Esstisch abräumten. Es wurde immer dunkler. Ich konnte Moms stakkatohaftes Japanisch nicht verstehen, hörte aber meinen Namen. Ich wusste, dass ich hätte aufstehen und ihnen sagen sollen, wo ich war, aber ich wollte Rusty nicht alleinlassen. Ich war so müde und döste vor mich hin.

Als ich aufwachte, lag Rusty steif und kalt neben mir. Auf keinen Fall würde ich ihn den Waschbären oder Kojoten überlassen. Mit einem alten Spaten aus dem Schuppen nahm ich mir das Stück weiche Erde vor, auf dem Mom im Frühling immer ihre shiso-Pflanzen aussäte. Nach kurzem Graben stieß ich auf eine harte Bodenschicht, die ich aber mit der Spatenspitze durchstechen konnte, und begrub Rusty in der Dunkelheit.

Verdreckt kehrte ich ins Haus zurück.

»Was ist denn mit dir passiert?«, fragte Rose und hätte fast den Teller fallen gelassen, den sie gerade abtrocknete.

»Rusty ist tot.«

Alle schwiegen. Ich bekam auch keinen Ärger, weil ich nach der Sperrstunde noch draußen gewesen war.

Zum ersten Mal sah ich die Ausschlussanordnung im März an einem Telefonmast in der Nähe eines beliebten schottischen Restaurants am Los Feliz Boulevard. Die großen schwarzen Buchstaben machten mir Angst: ANWEISUNG FÜR ALLE PERSONEN JAPANISCHER ABSTAMMUNG. Dort stand, dass wir »Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger« uns Anfang Mai bei einer Kontrollstation in Pasadena zu melden hätten. Wir wurden angewiesen, Bettbezüge, Waschsachen und Kleidung mitzubringen, in Bündeln, die wir tragen konnten. Wohin würde die Regierung uns bringen?

Da viele führende Issei-Männer bereits weg waren, kamen ihre Frauen bei uns zu Hause vorbei, verloren, verängstigt, verwirrt. Mom erstickte jegliche aufflackernde Panik im Keim. Für Gefühle war keine Zeit. Wir mussten in einer wackligen Nussschale unbekanntes Gewässer überqueren. Wenn wir aufhörten zu rudern, um zu weinen oder Fragen zu stellen, würden wir unweigerlich sinken.

Wir verpackten unser Hab und Gut in Pappkartons, in die Weidenkörbe, die unsere Eltern auf ihrer Reise nach Amerika mitgebracht hatten, und in hölzerne Obstkisten. Ein deutscher Farmer erlaubte uns, die meisten unserer Kisten in seiner Scheune in San Fernando unterzustellen. Ein mexikanischer Gemüsemarktarbeiter nahm unser Silberbesteck und Pops Werkzeug in Obhut. Eine Kirche in Glendale war bereit, unsere Fotoalben aufzubewahren. Während immer mehr Teile meines Lebens abgetrennt und in alle Richtungen verteilt wurden, lernte ich, nicht sentimental an Dingen festzuhalten.

Roy bekam als Eigentümer des Gemüsemarkts von lokalen Politikern und Geschäftsleuten Insiderinformationen zugeflüstert. Eines Tages kam er zu Besuch und erzählte uns, dass er, seine Mutter und seine Schwester sich frühzeitig in einem Lager im Owens Valley melden würden, in der Hoffnung, nicht mit unbekanntem Ziel in einen anderen Bundesstaat geschickt zu werden. Das Lager hieß Manzanar, lag etwa vier Stunden Fahrt in Richtung Death Valley entfernt und war von den Bergen der Sierra Nevada umgeben. »Wenigstens bleiben wir in Kalifornien«, sagte er, als er mit meinen Eltern, Rose und mir in unserem leeren Wohnzimmer stand.

Rose, die Roy normalerweise keine Beachtung schenkte, hörte aufmerksam zu und nickte. »Es ist besser, wenn wir wissen, wo wir landen.«

Pop hielt auf einer Liste fest, wo welche unserer Habseligkeiten eingelagert worden waren, und schob den Zettel unter das Band seines Filzhuts. »Bestimmt sind wir bald wieder da«, sagte er. Pops Gefühlslage schwankte stark, je nachdem, wie viel er trank, aber bisher war Optimismus für seine Familie und das Geschäft immer der Schlüssel zum Erfolg gewesen.

Ich war weniger optimistisch. Ich wanderte am Kanal entlang, hoffte, das Lied der Kröten noch einmal zu hören, und legte Wildblumen auf Rustys Grab unter dem ehemaligen shiso-Beet meiner Mutter. Mom und ich waren ziemlich sicher, dass wir nicht wiederkommen würden, und selbst wenn ein Wunder geschähe, würde es nicht mehr dasselbe sein.

Als wir Ende März 1942 in Manzanar eintrafen, standen schon die Gerüste für über fünfhundert Baracken. Wir fuhren in Kolonne, die Militärpolizei bildete das Schlusslicht. Als ich aus Pops Model A ausstieg, zog sich mein Herz zusammen. Der Wind heulte und wirbelte meine Frisur durcheinander, mein Rock verkroch sich zwischen meinen Beinen. Der Model A wurde gleich nach der Ankunft von der Militärpolizei konfisziert. Pop ließ den Kopf hängen, als hätte er erst jetzt verstanden, was man uns nahm.

Das Lager war in sechsunddreißig Blöcke aus jeweils vierzehn Baracken unterteilt, angeordnet in zwei Reihen aus je sieben Häusern, jedes sechs mal dreißig Meter groß und aus vier Räumen bestehend. Wir kamen in Block 29 unter und teilten uns einen Raum mit Roys Mutter, seiner verwitweten Tante und seiner älteren Schwester. Roy wurde in der Junggesellenbaracke im selben Block untergebracht. Durch das Fenster sah man das Kinderdorf, eine eigene Wohneinheit für Waisenkinder aus drei Kinderheimen, darunter eines namens Shonien, das in der Nähe von Tropico gelegen hatte. Die Waisen, von Kleinkindern bis zu jungen Erwachsenen, blieben uns fremd, sie hatten eine eigene Küche und wenig Kontakt nach außen. Irgendwann legten Issei-Gärtner einen Garten an und pflanzten rund um das Kinderdorf herum Kirschbäume, als könnte das die Wunden der Vertreibung heilen.

Jeder Block hatte eigene Waschräume, für Männer und Frauen getrennt. Als ich unseren zum ersten Mal betrat, sah ich zu meinem Schrecken, dass es zwischen den Toiletten keine Trennwände gab. Also gingen Mom, Rose und ich immer gemeinsam auf die Toilette und hielten abwechselnd Mäntel oder Handtücher vor diejenige, die gerade musste. Unsere Periode, die wir in Tropico immer etwa zeitgleich gehabt hatten, blieb im Lager aus, ein Zeichen unserer starken Anspannung. Auch wenn wir niemals laut klagten, kannten unsere Körper die Wahrheit.

Am Anfang hielt unsere Familie zusammen und stellte sich geschlossen der fremden Umgebung. Doch im Laufe der Zeit bekam diese Einheit Risse. Roses kühle Anziehungskraft zog beide Geschlechter an. Es dauerte nicht lange, bis eine Nisei-Gruppe, Just Us Girls, abgekürzt JUGS, sie als Mitglied anwarb. Bald verbrachte sie die meisten Essenspausen und Abende mit ihnen. Dass ich ausgeschlossen war, kränkte mich so sehr, dass ich die Gruppe gänzlich mied, anstatt wie früher Rose und ihren neuen Freundinnen hinterherzutrotten.

Meinen Eltern setzte das Lagerleben schnell zu. Pop, seiner Stellung als Gemüsemarktmanager beraubt, begann zu verwelken und zog sich zurück. Holz- oder Gartenarbeiten, mit denen sich viele Issei-Männer beschäftigten, hielt er für unsinnige Aktivitäten. Stattdessen griff er immer öfter zur Flasche und trieb sich mit anderen alten Tunichtguten herum, deren Ehrgeiz es war, aus Maiskolben – oder was auch immer ihnen im Lager in die Hände kam – den bestmöglichen Alkohol zu brennen.

Mom wahrte den Schein. An ihrem Haaransatz sprossen kleine graue Flaumhaare, und sie verbrachte die Vormittage oft damit, sie auszuzupfen – oder sie zwang mich oder Rose dazu. Jeden Tag legte sie sich eine Liste mit Aufgaben zurecht, die sie nach Erledigung mit einem Häkchen versah. Ich hörte, wie sie andere Issei-Frauen aufforderte, es ebenso zu machen, um nicht den Verstand zu verlieren.

Ich bekam einen Job in der Kleiderkammer, wo ich, als es kühler wurde, Jacken und Decken ausgab. Dort lernte ich Hisako Hamamoto kennen, die von Terminal Island gekommen war. Hisako war ein wenig dicklich, machte sich aber nichts daraus und witzelte sogar über die Speckrolle an ihren Hüften, indem sie nach unseren Mahlzeiten daran zog. Frühmorgens gingen wir in den Victory Garden, um Roy und den Söhnen anderer Gärtner bei der Vorbereitung des Bodens für die Aussaat von Salat oder Spinat zu helfen. Als wir eines Tages dort im Dreck saßen, stieß Hisako plötzlich einen Schmerzensschrei aus – ein Skorpion, den ich mit dem Schuhabsatz zertrat. Die Stelle an Hisakos Oberschenkel, in die der Skorpion sein Gift gespritzt hatte, war hellrot und geschwollen. Ich half ihr zur nächstgelegenen Kantine, säuberte den Stich und legte eine Eiskompresse darauf.

»Keine Spur vom Stachel, es wird alles wieder gut«, beruhigte ich sie und erzählte, dass Rusty bei einem unserer Spaziergänge am Los Angeles River weniger Glück gehabt hatte. Pop hatte mir damals gezeigt, wie man den Skorpionstachel mit einer Pinzette aus der Pfote entfernte und die Wunde behandelte.

»Du wärst eine gute Krankenschwester«, lobte mich Hisako, während sie ihren Rock zurechtzog. »Im Notfall bewahrst du Ruhe. Ich kann dann nicht mehr klar denken.« Eigentlich war ich eine Heulsuse, aber wenn unmittelbare Gefahr drohte, war ich in der Lage, einen bestimmten Teil meines Gehirns anzuzapfen und Dinge zu tun, die ich sonst nicht für möglich gehalten hätte.

Hisakos Worte hallten in mir nach, und als ich von einem Krankenpflegekurs am Manzanar-Hospital erfuhr, schrieb ich mich ein. Rose sah ich nur noch selten, sie war abends immer lange weg und bastelte Papierblumen für Veranstaltungen in der Lagerkantine: Hochzeiten oder Abschiedsfeiern für Nisei-Soldaten, die für die US Army in den Krieg zogen. Einige der nichtsnutzigen neuen Freunde meines Vaters regten sich auf, weil die JACL-Führer sich dafür eingesetzt hatten, dass unsere Jungs eingezogen wurden. Warum müssen wir unser Blut auf dem Schlachtfeld vergießen, um zu beweisen, dass wir loyale Amerikaner sind?, fragten sie. Lasst uns erst aus diesem Käfig, dann überlegen wir uns, ob wir zur Armee gehen.

Ich hatte Verständnis für ihre Sichtweise, konnte das Rose gegenüber aber nicht zugeben, die den Großteil ihrer Zeit mit Pro-JACL-Niseis verbrachte. Ich schnappte sogar das Gerücht auf, dass sie eine inu sei, eine Informantin, und jene Issei und Nisei bespitzeln würde, die in Japan ausgebildet worden waren. Diese wurden dann wie Roys Vater in Internierungslager geschickt, die dem Justizministerium unterstanden. Der Verdacht war absurd, aber das Lager spaltete sich immer mehr zwischen Angepassten und Widerständlern auf.

Im Frühling 1943 begann die Regierung langsam damit, »loyale« Nisei aus den Lagern wieder in Freiheit zu entlassen, mit der Auflage, sich von der Militärzone an der Westküste fernzuhalten. Anstatt nach Hause zurückzukehren, mussten wir also in uns unbekannte Städte im mittleren Westen oder im Osten ziehen, wo billige Arbeitskräfte gebraucht wurden, um die Männer, die in Europa kämpften, zu ersetzen.

Chicago galt als das gelobte Land unter diesen Optionen. Die zweitgrößte Stadt der USA war voller Fabriken und Firmen, die Arbeiter suchten. Im Lager pries man uns in schwarz-weißen Werbefilmen namens Hello Chicago die Vorzüge der Stadt an. Roses Augen weiteten sich beim Anblick der Wolkenkratzer und des großen Flusses, der hakujin- und schwarzen Frauen, die mit Hut und hohen Absätzen breite Straßen überquerten. Ich dagegen bekam Angst. Ich hatte schon fast vergessen, wie es war, von hakujin und Verkehr umgeben zu sein. Irgendwie hatte ich mich an den schneidenden Wind im Owens Valley und die beeindruckende Landschaft mit den zerklüfteten Bergen gewöhnt, an deren Fuß zehntausend japanische Amerikaner im Lager hausten.

Im Juni 1943 wählte die War Relocation Authority, kurz WRA, die Kriegsumsiedlungsbehörde, Rose dazu aus, als eine der ersten Nisei nach Chicago zu ziehen. Sie nahm an einer offiziellen Informationsveranstaltung teil und brachte eine Umsiedlungsbroschüre mit, die sie in unserer Baracke auf ihr Bett warf. Ich griff danach und las mir durch, wie man sich an das Leben unter der normalen Bevölkerung anpassen sollte.

»Es sollten nie mehr als drei von Ihnen zusammen auftreten«, riet die Broschüre.

Wir sind zu viert, dachte ich. Sind wir damit einer zu viel? »Vermutlich wollen sie nicht, dass Japaner zu sehr auffallen.«

»Wir sollen unsichtbar sein«, sagte Rose und lachte. »Das ist natürlich unmöglich.«

Und wenn wir schon sichtbar wären, sollten wir wenigstens vorbildliche Nisei-Exemplare sein, freundlich lächelnd und makellos gekleidet. Ich konnte die Strategie der Umsiedlungsbehörde nachvollziehen: Wäre ich die Regierung gewesen, hätte ich Hunderte Rose Itos in die weiten Ebenen des mittleren Westens oder in die Dörfer New Englands geschickt. Wenn jemand die misstrauische Öffentlichkeit davon überzeugen konnte, dass wir Japaner patriotische Amerikaner waren, dann meine ältere Schwester. Das Leuchten in ihren Augen sagte mir, dass sie den Auftrag angenommen hatte.

Ich bin den Tag im September 1943, an dem sie Manzanar verließ, immer wieder im Geiste durchgegangen, als würden mir durch die Wiederholung neue Einzelheiten einfallen. Ich vergoss über unsere Trennung heiße Tränen und wurde deswegen von allen aufgezogen, schließlich war ich schon zwanzig. Auch wenn ich nie viel sprach, schwappten manchmal die Gefühle in mir über, bevor ich die Schotten dichtmachen konnte.

»Pass auf Mom und Pop auf«, sagte sie, als sie mit ihrem braunen Koffer in der Hand vor mir stand, von Staub umwirbelt, was bei jedem anderen schmutzig gewirkt hätte, doch sie sah aus wie ein goldbestäubter Engel. Sie trug ihr Lieblingskleid, dunkelblau mit weißen Punkten, und auf ihrer perfekten Frisur saß ein Hut.

Ich nickte und gab ihr mein Wort, ohne zu ahnen, wie schwer es zu halten sein würde. Dann überreichte ich ihr mein Abschiedsgeschenk, an dem ich lange gearbeitet hatte: ein Tagebuch, eingebunden in das Holz einer Kiste, in der Toiletten transportiert worden waren. Ein alter Issei, der im Lager mit Holz arbeitete, hatte mir ein bisschen Sandpapier und Beize gegeben. Außerdem hatte er jeweils drei Löcher in die beiden Holzscheiben gebohrt, durch die ich einen alten Schnürsenkel fädelte, der die Seiten zusammenhielt. Auf der Vorderseite hatte ich den Namen ROSE und das Bild eben dieser Blume eingebrannt.

»Oh, Aki, das ist wunderschön«, sagte sie. »Ich kann nicht versprechen, dass ich irgendetwas reinschreiben werde – du kennst mich ja.« Als sie mein enttäuschtes Gesicht sah, bemühte sie sich um Wiedergutmachung. »Aber ich finde es wunderbar, ganz ehrlich. Ich stecke es in meine Handtasche, dann habe ich es auf der ganzen Zugreise bei mir.«

Gemeinsam mit einigen Nisei-Männern, die einer Zuckerrübenfarm ein paar Bundesstaaten entfernt zugeteilt worden waren, bestieg sie den Bus und winkte uns wild zu. Ich schaffte es erst nicht, den Kopf zu heben und mich wirklich zu verabschieden. Aber als der Bus sich in Bewegung setzte, schaute ich auf. Roses Blick war bereits auf das geheftet, was vor ihr lag.

»Ich fahre auch bald nach Chicago«, verkündete Roy, als er kurz vor Weihnachten 1943 die Post in unsere Baracke brachte. Er war zum Blockleiter gewählt worden, und das Verteilen der Post war vermutlich das Beste an dieser Aufgabe. Wir erhielten nur selten welche, aber seit Rose in Chicago war, schrieb sie uns Postkarten. Die neueste zeigte die Moving Stairs, eine Rolltreppe zur kürzlich gebauten Subway. Auf einer anderen war das Mark Twain Hotel an der Ecke 111 West Division und Clark Street abgebildet. Das Hotel lag offenbar in fußläufiger Nähe zu der Wohnung, die sie sich mit zwei anderen Nisei-Frauen teilte. Sie hatte einen Job in einer Süßwarenfabrik bekommen, die diese berühmten Schokoladenriegel mit Erdnüssen und Karamell herstellte. Ich stellte mir vor, wie sie von Süßigkeiten umgeben Dokumente abheftete oder was auch immer sie als Büroangestellte zu tun hatte. Auf dieser Postkarte schrieb sie, dass sie auf der Suche nach einer Wohnung für unsere ganze Familie war, für den Tag, an dem wir in Chicago wiedervereint wären.

»Du sollst unsere Post doch nicht lesen«, zog ich Roy auf.

»Das ist eine Postkarte. Das lässt sich gar nicht vermeiden.«

»Hat Rose dir auch geschrieben?«

Roy wurde rot. Ich war mir nicht sicher, warum – weil Rose ihm geschrieben oder weil sie es eben nicht getan hatte.

Er ließ meine Frage unbeantwortet. »Ich muss hier raus«, sagte er und rückte seine Posttasche zurecht. »Hier drin wird ein Mann nicht alt.«

Schon einen Monat später, im Januar 1944, war er in Chicago. Da ich ihm und Rose unbedingt folgen wollte, bereitete ich unsere Entlassungsanträge vor und beantwortete lauter Fragen, die nur wenig Sinn ergaben. Zum Beispiel, ob wir dem japanischen Kaiser abschwören würden – wer sagte denn, dass wir ihm überhaupt ergeben waren? Wer nicht die erwünschten Antworten lieferte, wurde als »illoyal« eingestuft und erneut zum Exodus gezwungen, diesmal in ein strengeres Lager an der Grenze zu Oregon.

Früher hatte sich immer Rose um den offiziellen englischsprachigen Papierkram für die Familie gekümmert, jetzt fiel diese Aufgabe mir zu. Ich schrumpfte unter dem Druck in mich zusammen. Immer wieder strich ich bestimmte Antworten durch und las die einfachsten Fragen hundert Mal. Und wenn ich meinen Eltern Anweisungen gab, was als Nächstes zu tun war, sahen sie mich entgeistert an, als würden sie mich nicht mehr erkennen. »Pop, ab jetzt keine durchzechten Nächte mehr«, warnte ich. Es galt, jede Art von Rückschlag zu vermeiden.

Eine Woche vor unserer geplanten Abreise bekam ich mit, dass mein Vater mitten in der Nacht aufstand und seine abgetragenen Schuhe anzog.

»Wo willst du hin?« Ich setzte mich auf und wollte ihn aufhalten, aber er war schon zur Tür hinaus. Ich legte mich hin, konnte nicht mehr schlafen, lauschte den kurzen, scharfen Atemzügen meiner schlummernden Mutter. Es klang, als wäre nicht genug Sauerstoff im Zimmer.

Als es dämmerte, weckte der Lärm zweier Männer die ganze Baracke auf – mein betrunkener Vater hatte den Arm um die Schulter unseres Lagerpolizisten Hickey Hayashi gelegt. Mom sprang sofort auf, und gemeinsam hievten sie Pop auf sein Bett, wo er in sich zusammensackte.

»Sie wissen, dass das verboten ist, Ito-san.« Hickey brachte einen Halbliter-Glasbehälter zum Vorschein, in den Pop seinen schwarz gebrannten Sake abfüllte, wie ich wusste.