Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Clearwater, Colorado, im Jahre 1869. Eine junge Frau wird vergewaltigt, den Verbrecher ereilt seine Strafe. Bisher ohne Sheriff, bekommt das Städchen jetzt einen. Und die räumt mit ihren ganz eigenen Methoden auf, während die Stadt sich entwickelt, wächst und immer wieder beweist, daß "Bleichgesichter alle krank unter Skalps!" sind. Nicht, daß die Rothäute viel besser wären. Als Eisenbahnaktionäre, Richter und anderes mischen sie sich immer wieder ein, sorgen dafür daß ein Governor und ein Präsident sich gegenüber den anderen Nicht-Bleichgesichtern sehr viel moderner beweisen müssen, als sie eigentlich wollten, und wenn garnichts hilft, dann wird so lange Pow-Wow gehalten, bis die anderen, ... aber lesen Sie selbst. Es hält sich auch hartnäckig das Gerücht, daß Revolvermänner nichts mit Bildung am Hut hätten, Puritaner unflexibel und echte Briten im Westen fehl am Platz wären. Ts, ts! Immer diese Klischees! Da setzen wir uns doch lieber mit einer Tasse Tee und der Bibel in die Bibliothek, es sei denn, im Saloon gäbe es etwas von Interesse, eine Schlägerei etwa, von der man dann am nächsten Morgen in der Zeitung lesen kann - im Lokalteil, gleich hinter den Börsennachrichten. Nun, ja: Clearwater eben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1519

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Philipp Langenbach

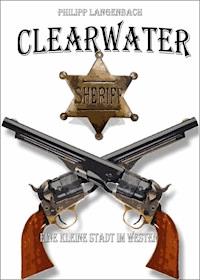

Clearwater

Eine kleine Stadt im Westen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

Das Verbrechen

Die Idee

Der Sheriff und die Hure

Gun

Die Geburt

Ein ganz normaler Teenager und ein außergewöhnlicher Fremder

Schuld und Sühne

Eheprobleme

Wie wird man erwachsen?

Cow Hill

Ein Kuß und viele Deputies

Sheriffs unter sich

Amtshilfe

Erwachsen genug?

Dienstpflichten

Die Traupredigt

Gun und die Gespenster

Rote Baumwolle

Studenten und ein Butler

Fond und Versicherung

Butler, Bier und Brauer

Abschluß und Neustart

Gut Holz

Revolver-Diplomatie

Die Brigade

Cricket Manor

Auf dem Yard

Lady Cricket

Die Höhlen von Troo

Der Onkel

Familientreffen

Schwarz-Weiß

Büffel und Lehren

Der Traum der alten Dame

Die Zirkuslok

Verwandtschaft

Herbert

Der Sheriff und sein Deputy

Mutterfreuden

Oh, oh, Ole!

Eltern

Greenhorns

Annabel und die trompetenden Heuposaunen

Begegnung und Aufstieg

Das Fest der alten Dame

Promotion

Das letzte Geleit

Dr. Alder

Eine Reise in die Vergangenheit

18. Geburtstag

Schwieger- und andere Mütter

Zwei Hähne

Ein paar Dollar zum Leben

Sheriff & Sheriff

Granny

Moderne Zeiten

Die Garde rückt aus

Abschiede

Spiel’s noch einmal!

Stiller (?) Ozean

Japan

Der letzte Hirsch

Epilog

Impressum neobooks

Prolog

Es war einer jener goldenen Oktobertage, an denen der echte Indian Summer so reich ist. Der Bahnhof quoll über vor Leuten, die die Züge verließen und ihr Gepäck ordneten, um dann dem Ausgang zuzustreben. Der Weg war kurz, der Bahnhof eher klein, leicht zu verstopfen. Vor allem, wenn er von 10000 jungen Menschen auf einmal gestürmt wurde.

Craig Summers registrierte das alles eher unbewußt, mußte er sich doch auch selbst seinen Weg vor den Bahnhof erkämpfen. Er wurde geschoben, ging fast nicht mehr selbst, bemerkte, daß das auch für die Leute um ihn herum galt, und hoffte, in den Bussen, die vor dem Bahnhof warten sollten, einen Sitzplatz zu ergattern.

Draußen vor dem Bahnhof standen zwar Busse, aber die waren so schnell überfüllt, daß die meisten ihnen nur hinterherschauen konnten. Dann kamen neue Busse, aber irgendein Mechanismus hielt Craig von ihnen fern, während andere so begünstigt wurden, daß sie schnell einen Bus fanden. Nach einer Stunde immer neuer Busse, stand nur noch ein Bus da. Craig und ein paar andere Übriggebliebene rannten auf ihn zu. Craig kam als letzter an. Der Busfahrer schüttelte nur den Kopf, schloß die Tür und fuhr los.

Craig setzte sich auf seinen Koffer, fluchte leise. Dann suchte er den Fahrplan. Der nächste Bus fuhr erst in zwei Stunden. Taxi war zu teuer. Also laufen. Craig holte seinen Stadtplan heraus. Mindestens vier Meilen waren das. Zum Glück hatte sein Koffer Rollen.

Auf dem Weg durch die Stadt fiel ihm auf, daß die Straße nicht nur sehr eng war, sondern auch viele alte Häuser hier standen. Er fühlte sich tatsächlich um Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückversetzt. Auf einem dieser Westernhäuser stand sogar „Clearwater First Savings Bank“. Craig schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich stand dort noch einer dieser beweglichen Tresore. Einladung zum Überfall!

Der Sheriff ritt vorbei, und grüßte. Craig grüßte zurück, bis ihm auffiel, daß der Mann 1. nicht in einem Auto saß und 2. ganz eindeutig ein Indianer war. Hier im Westen, in den Bergen Colorados?

Als er etwa 2 Meilen gelaufen war, mußte Craig sich setzen. Er war müde. Zuerst der Flug nach Denver, dann die lange Fahrt hinauf in die Berge und jetzt dieser Marsch. Selbst mit Rollen war der Koffer schwer wie Blei.

„Setzen Sie sich doch hierher, junger Mann. Das ist viel bequemer.“

Craig drehte sich erschrocken nach dem Sprecher um. Der saß an einem Tisch auf der Straßenterrasse eines Saloons, der auch so aussah wie aus einem Western, und deutete auf einen freien Stuhl neben sich. Craig schleppte sich zum Tisch und setzte sich. Sofort kam eine Kellnerin und stellte ihm ein Bier hin. Ohne Worte hob der Andere sein Glas, und sie stießen an. Craig trank einen großen Schluck.

Er grinste schief:„Ist schon komisch.“

„Was?“fragte sein Gegenüber.

„Ich bin noch nicht 'mal an der Uni angekommen, und die Party fängt schon an.“

„Passiert manchmal im Leben. Glauben Sie’s mir.“Der Andere nahm noch einen tiefen Schluck. Erst jetzt fand Craig Zeit, ihn sich genauer anzusehen. Er war alt, mindestens 80, schien aber noch gut beieinander zu sein. Lang und hager, die Beine unter dem Tisch lang ausgestreckt, so saß er da und beobachtete den Verkehr auf der Hauptstraße. James Steward mit 80, der Vergleich drängte sich Craig auf. So wie der Mann dasaß, hätte er auch einem Western entsprungen sein können.

„Uni?“fragte er jetzt.

„1. Semester,“nickte Craig schief.

„Welches Fach?“

„Anglistik.“

„Oh,“sagte der Alte nur, wurde aber plötzlich etwas lebhafter, schob den Hut ins Genick, öffnete die Augen etwas mehr.

Craig wollte schon fragen, warum ihn das interessierte, aber Irgendetwas hielt ihn davon ab.

„Schon selbst 'mal geschriftstellert?“setzte der Alte das Gespräch fort.

„Schülerzeitung und eine veröffentlichte Kurzgeschichte.“Was ging diesen Mann das eigentlich an?

„Lust, was Längeres zu schreiben?“Die Stimme hatte sich nicht viel verändert.

„Wenn die Story gut ist, und es sich lohnt.“Craig blieb vorsichtig.

„Täglich das Bier hier und ein gutes Mittagessen,“grinste der Alte breit,„und natürlich die Rechte.“

„Die Rechte woran?“Craig wurde noch zurückhaltender. Das Ganze war dermaßen surreal. Solche Dinge passierten doch nicht wirklich, oder?

Der Alte zog seine altmodische Taschenuhr hervor und sah nach der Zeit.„Einschreibung ist bis heute Abend um Acht,“gab er statt einer Antwort zurück,„also spitzen Sie Ihren Kugelschreiber und hören Sie mir zu. Danach können Sie immernoch ‚Nein!‘ sagen.“

Craig entschied, daß der Nachmittag schlechter laufen könnte, leerte sein Glas, das sofort ersetzt wurde, bestellte etwas zu essen, holte sein Schreibzeug aus dem Koffer und spitzte die Ohren.

„Dieser Saloon,“begann der Alte,„und einige andere Häuser stehen hier schon über hundert Jahre.“

Craig schrieb.

„Jetzt denken Sie sich alle diese modernen Bauten und den Asphalt auf der Straße weg. Auch die Autos gab es noch nicht, nur Pferd und Wagen. Wir schreiben Sonntag, den 3. Oktober 1869, heute vor 110 Jahren …“

Das Verbrechen

Reverend Arthur Morton Robinson schaute auf seine Taschenuhr. Schon zwei. Er mußte sich beeilen, um noch rechtzeitig zur Versammlung zu kommen. Mary-Rose, seine Tochter wartete schon. Sie war so aufgeregt, wie es eine 12-Jährige nun einmal ist, wenn ihr Vater sie mit in die Stadt nimmt.

Robinson nahm seine Tochter an die Hand, und gemeinsam verließen Sie das Pfarrhaus.

Die Hauptstraße war staubig wie immer. Nur wenn es regnete, wurde sie schlammig. Der Pastor entschied, daß ihm Staub lieber war als Schlamm. Sie grüßten Myrna Jenkins auf dem Weg zum Einkauf. Gerade war die Fünfzehnjährige um die nächste Ecke gebogen, als Robinsons Blick sich verfinsterte und Mary-Rose näher an ihn heranrückte. Vor dem Saloon lungerten mehr Leute als sonst herum. Sicher, die Stadt war zur Zeit der Ernte und des Viehtriebs immer voller fremder Leute, und die meisten davon waren zwar rauh aber ehrlich. Immer wieder mischte sich allerdings auch Gesindel unter die Menge. Robinson behauptete zwar nicht, Menschen auf einen Blick beurteilen zu können, wenn aber soviele Männer das Innere des Saloons für zu langweilig hielten, gab das meist Ärger. Und das, obwohl Barney, der Wirt, genug einnahm, um ein ordentliches Programm bezahlen und hübsche Mädchen anwerben zu können. Seltsamer Gedanke für einen Pastor, fand Robinson, obwohl er aus Erfahrung wußte, daß die Situation ohne etwas „Zerstreuung“ nicht einmal mit Waffengewalt in den Griff zu kriegen war. Eher Pragmatiker als Frömmler zog Robinson das kleinere Übel vor, faßte aber seinen eigenen Colt fester.

Die Versammlung fand im anderen Saloon von Clearwater statt, was natürlich auch die Überfüllung bei Barney erklärte. Als alle anwesend waren, hieb Bürgermeister Clayton mit einem Hammer, den er sich wohl vom Richter ausgeliehen hatte, auf den Tisch und alle setzten sich. Robinson und seine Tochter fanden zwei Plätze am Fenster. Mary-Rose saß außen, ihr Vater links neben ihr. Die Luft war schon nach den paar Minuten zum Schneiden, und Mary-Rose öffnete das Fenster weit. Das ließ zwar etwas Lärm aber eben auch viel frische Luft herein.

„Ruhe, bitte!“schnitt Claytons Stimme durch den Saal. Für 73 Jahre war die noch recht kräftig, zumindest konnte sie jeder hören, und es kehrte tatsächlich etwas Ruhe ein.

„Unsere Tagesordnung umfaßt heute nur einen Punkt,“redete der Bürgermeister weiter,„nämlich die Wahl eines Sheriffs für unsere Stadt.“

Beifälliges Gemurmel erhob sich überall, aber Robinson kannte die verschiedenen Gruppen zu gut, um dem irgendeine Bedeutung beizumessen. Mary-Rose hatte ihre Aufmerksamkeit schon nach den ersten Worten dem Fenster zugewandt.

Die Diskussion nahm den vorhersehbaren Verlauf. Robinson, der die meisten hier mehr oder weniger gut kannte, hätte die einzelnen Wortmeldungen auch so vorhersagen können. Die Viehbesitzer wollten keine Beschränkungen für ihre Wanderarbeiter und die eigentlichen Stadtbewohner wollten das ganze „Gesindel“ am liebsten aus der Stadt verbannen. Die Mais- und Weizenfarmer haßten das Vieh der Rancher, weil es ab und zu ein Feld verwüstete, und den wenigen anwesenden Indianern war eigentlich jeder Kandidat gleichermaßen recht oder unrecht. Der Richter warf ein, daß bisher alle Streitfälle gelöst worden seien. Es bestünde also kein Grund, auf diesen alten Geschichten herumzureiten. Welcher Kandidat ihm behagte, ließ der ehemalige Häuptling der Cheyenne nicht erkennen, und das war für den Frieden im Raum auch nur gut so.

In dieser ganzen Zeit hatte Robinson nicht auf Mary-Rose geachtet, die ihn zuletzt zweimal angestoßen und auf das Fenster gedeutet hatte. Ihr Vater hatte genervt abgewunken, weil er der Diskussion folgen wollte. Vielleicht konnte er ja noch einen Beitrag leisten, der der Sache eine andere Wendung gab. Er hatte nicht gemerkt, daß Mary-Rose neben ihm immer unruhiger geworden war und die Füße auf die Sitzfläche ihres Stuhles gezogen hatte. Robinson war so auf die Versammlung konzentriert, daß er den Ruck an seinem Gürtel fast nicht bemerkt hätte, ebensowenig, daß seine Tochter aus dem Fenster sprang. Er tastete unwillkürlich nach seinem Gürtel und stutzte: Wo war sein Revolver? Und wo war seine Tochter? Ein schneller Blick in die Runde sagte ihm, daß die anderen Teilnehmer auch nichts bemerkt hatten. Draußen war Mary-Rose nicht zu sehen. Blitzartig schoß es Robinson durch den Kopf:‚Meine Tochter ist mit meinem Colt da draußen!‘ Robinson konnte, eingekeilt zwischen den anderen, nicht so einfach zur Tür hinaus, nach langen Erklärungen stand ihm sowieso nicht der Sinn. Blieb nur das Fenster. Robinson stieg vorsichtig auf den Stuhl, als ein Schuß ertönte. Reverend Arthur Morton Robinson, 41 Jahre und leicht übergewichtig, war mit einem Mal auf der Straße und rannte in Richtung des Schusses. Daß auch der Richter durch die Tür und ihm dicht auf den Fersen war, bemerkte er nicht. Nachdem er etwa 20 Yards zurückgelegt hatte, hörte er Schreie, denen er sofort folgte. Um mehrere Häuserecken war er vielleicht 200 Yards gerannt, als er seine Tochter sah, aber nicht nur sie. Robinson blieb stehen. Vor ihm stand Mary-Rose, in der rechten Hand den Revolver, der jetzt nach unten zeigte, starr vor Angst. Etwa 10 Yards vor ihr lag Myrna Jenkins auf dem Boden, die Kleidung zerrissen, voller blauer Flecken und Kratzer, neben ihr ein fremder Mann mit einem Loch im Kopf. Myrna schrie immernoch, und Robinson wollte gerade zu ihr hin, als um eine andere Ecke Ethel Merman gerannt kam und sofort auf Myrna zustürzte. Ihren Colt hatte sie auf dem Weg fallen lassen. Robinson sagte sich, daß Ethel besser für Myrna war als er selbst, und ging langsam, wie im Traum auf seine Tochter zu.

„Ganz ruhig, mein Schatz. Er tut Dir nichts mehr,“versuchte Ethel Myrna zu beruhigen,„Mary-Rose hat ihn erschossen. Oh, meine schlechten alten Ohren.“

‚Kein schlechter Sprint für eine Fünfundachtzigjährige,‘schoß es dem Reverend dabei durch den Kopf. Er versuchte, sich zur Ordnung zu rufen. Seine Tochter drehte sich um und sah ihm in die Augen. Robinson konnte nichts sagen. Er wollte Mary-Rose gleichzeitig anbrüllen und loben, sie verdreschen und in den Arm nehmen. Er war wie gelähmt.

Jetzt kamen der Richter und kurz hinter ihm der Bürgermeister an. Großes Feuer ging auf Mary-Rose zu und sagte:„Meine junge Schwester hat recht gehandelt, mutig und besonnen wie ein Krieger.“ Dabei hatte der Richter sich nicht zu Mary-Rose hinuntergebeugt. Robinson wollte darauf etwas sagen, aber Clayton verbot ihm mit einem Blick den Mund, strich Mary-Rose mit der Hand über den Kopf und sagte:„Du hast alles richtig gemacht, Mary-Rose.“Daraufhin sah Mary-Rose ihn fragend an.„Natürlich ist es verboten, einen Menschen zu töten, aber der hier hat Myrna nicht nur sehr weh getan sondern wollte Sie auch töten.“Erst jetzt bemerkte Robinson das Messer in der Hand des Toten. Die Klinge wies nach unten, er hatte zustechen wollen. Kurz zuckte es Robinson durch den Kopf, ob das nicht die gnädigere Variante für Myrna gewesen wäre. Dann schämte er sich dafür. Er tippte kurz seiner Tochter auf die Schulter, und als sie ihn ansah, schob er nur den Gehrock rechts zur Seite. Mary-Rose hob langsam die Waffe und steckte sie vorsichtig zurück. Ihre Augen waren immernoch voller Angst.

Währenddessen war auch der Arzt eingetroffen. Viele Leute kümmerten sich jetzt um Myrna, und der Totengräber verlud den Leichnam, nachdem der Stadtschreiber auf Anweisung Claytons eine Skizze des Geschehens gefertigt hatte. Der Bürgermeister würde später für die Anklage sorgen. Sie hatten zwar einen Richter aber keinen Staatsanwalt hier in Clearwater. Inzwischen hatte Clayton die Leute weggeschickt und wandte sich jetzt wieder Mary-Rose zu. Der versonnene Ausdruck auf seinem Gesicht machte Robinson Sorge, aber andererseits war Clayton Bürgermeister, weil er am besten mit den Menschen zurechtkam. Der Reverend mußte sich immer wieder zwingen, mit seinen Gedanken bei der Sache zu bleiben. Fetzen schwirrten ihm durch den Kopf, machten es schwer, die nächste Entscheidung zu treffen. Das Klügste wäre wahrscheinlich gewesen, Mary-Rose mit nach Hause zu nehmen, aber diese Idee kam ihm nicht. Er stand starr, als würde er auf etwas warten. Schließlich faßte der Bürgermeister Mary-Rose unter die Arme und hob sie mit letzter Kraft auf seine Schultern. Es sah beinahe so aus, als würde der alte Mann unter dieser Last zusammenbrechen, aber er fing sich und lief los, Robinson und den Richter als mögliche Stützen an seiner Seite. Mary-Rose, die seit ihrem fünften Lebensjahr nicht mehr auf den Schultern getragen worden war, sah immer wieder zu ihrem Vater hinunter, unsicher, was das zu bedeuten hatte.

Auf der Hauptstraße stand eine Menge Leute. Als Mary-Rose auf den Schultern des Bürgermeisters erschien, fingen erst Einzelne dann immer mehr an, Applaus zu klatschen. Entlang der Hauptstraße bildeten sie eine Gasse, die ihrer jungen Heldin immer stärkeren Applaus spendete, bis die kleine Prozession vor einem Laden stoppte, und die Begleiter dem Bürgermeister halfen, seine kleine Passagierin sicher abzusetzen. Erst nachdem sie eingetreten waren, merkte Robinson, wohin der alte Mann sie geführt hatte. Sie standen im Waffenladen! Wieder wollte Robinson protestieren, wieder verging ihm nach einem Blick des Bürgermeisters die Lust dazu.

Clayton zeigte Mary-Rose die Auslagen:„Such Dir ein Paar aus.“

Mary-Rose, schon genug verwirrt, richtete ihren Blick auf ihren Vater. Hätte der auch nur einen Funken Verstand besessen, wäre ihm etwas wirklich Sinnvolles eingefallen. So nickte er nur, unfähig der Idee des Bürgermeisters zu widersprechen. Mr. Tamblyn, der Waffenhändler schaute Clayton ebenfalls ungläubig an, wurde aber mit dem gleichen Blick zur Raison gebracht. Er holte ein paar kleinere Revolver:„Wenn ich zu etwas raten sollte, würde ich Dir diese hier empfehlen. Sie wurden speziell für zarte Damenhände gefertigt.“

Mary-Rose nahm einen Revolver in jede Hand und sah Clayton ins Gesicht:„Soll ich mit denen hier auch schießen?“

Robinson atmete tief durch. Sie hatte ihre Sprache nicht verloren.

„Nur in Situationen wie heute, Mary-Rose,“antwortete Clayton.„Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die nicht wissen, wann man eine Waffe benutzen darf und wann nicht.“

„Hmm,“machte Mary-Rose,„aber dann muß ich sie doch ausprobieren.“

„Sehr richtig, junge Dame,“bestätigte Tamblyn, bei dem allmählich der Beruf wieder die Oberhand gewann,„bitte hier entlang zum Schießstand.“Er hielt die Tür auf, und die kleine Gesellschaft begab sich nach hinten. Dort zeigte Tamblyn Mary-Rose, wie man die Revolver lud, und das Mädchen gab ein paar Schuß auf die Zielscheibe ab. Keiner traf so richtig. Mary-Rose drehte sich um:„Die hier sind wirklich klein und leicht, aber sie fühlen sich nicht richtig an.“Robinson, der das Loch in der Stirn des Verbrechers gesehen hatte, verstand sie sofort, Tamblyn brauchte einen Moment, und Clayton sagte lächelnd:„Dann probierst Du einfach noch ein paar andere aus, bis Du Deine gefunden hast, würde ich sagen.“Sie begaben sich wieder in den Verkaufsraum, und Mary-Rose bekam das nächstgrößere Modell. Damit schoß sie schon besser, aber kaum gut. Sie legte ihre kindliche Stirn in Falten:„Ist das immer so schwierig?“

„Ich hatte hier schon Kunden, die haben zwölf Modelle ausprobiert, bis sie das richtige gefunden hatten,“belehrte sie Tamblyn,„und Du fängst gerade erst an.“

„Also gut,“meinte Mary-Rose,„die nächsten bitte.“

Sie probierte weiter. Mal ging es besser, mal schlechter.

„Dad,“fragte sie schließlich,„darf ich noch einmal mit Deiner Waffe schießen?“

Ihr Vater brachte kein Wort hervon, nickte nur und gab ihr seinen Colt. Sie schoß und traf. Dann hielt sie Tamblyn die Waffe hin:„Haben Sie dieses Modell?“

Tamblyn besah sich die Waffe und schüttelte den Kopf:„Leider nein. Das wird nicht mehr gebaut, aber ich habe etwas anderes.“Er ging ins Lager, holte einen polierten Holzkasten hervor, öffnete ihn und zeigte seiner kleinen Kundin zwei Revolver.

„Colt 1860 Army, Kaliber 44,”erklärte er,„schwerer wäre wohl nur der Colt Whitneyville Walker 1847, aber der paßt in keinen Patronengurt und wäre für Dich wohl auch zu schwer.“

Mary-Rose nahm die Waffen aus dem Kasten, lud sie komplett, ging zum Schießstand, schoß sie beidhändig leer und meinte dann:„Die fühlen sich gut an.“ Keiner der anwesenden Männer sagte ein Wort. Alle gingen zur Zielscheibe. 12 Mal ins Schwarze!

„Uff!“Nur dieses eine Wort kennzeichnete die Verblüffung des Richters und keiner der anderen hätte es besser ausdrücken können.

„Haben sie passende Holster und einen Gurt?“fragte der Bürgermeister.

„Holster sind kein Problem, aber der Gurt,“antwortete Tamblyn mit einem bezeichnenden Blick auf die extrem schlanke Taille seiner Kundin.

„Irgendwas wird es wohl geben,“meinte der Richter, und Tamblyn machte sich auf die Suche.

Als er mit dem kürzesten Gurt zurückkam, ging der immernoch fast anderthalb Mal um Mary-Rose herum. Trotzdem, mit einem zusätzlichen Loch würde es gehen. Das Loch war auch schnell gemacht, und schon stand Mary-Rose mit ihrem neuen Gurt, zwei schweren Revolvern und einer Schachtel mit fünfzig Patronen im Laden.

Robinson wußte, daß weiteres Diskutieren sowieso nutzlos war. Er verstand Claytons Intention und hatte sie akzeptiert. Hoffentlich verlor Mary-Rose bald das Interesse an den Dingern.

„Mary-Rose!“

„Ja, Dad?“War der Ton anders als sonst? Robinson fragte sich, ob er langsam Gespenster sah.

„Geh jetzt bitte nach Hause und sag Deiner Mutter, daß ich noch bei Jenkins vorbeisehe.“

„Darf ich bitte mitkommen?“bat Mary-Rose.„Ich möchte sehen, wie es Myrna geht.“

Ihr Vater wollte schon „Nein!“ sagen, nickte aber doch. Sie hatte ein Recht darauf.

„Danke, Mr. Clayton. Auf Wiedersehen, Mr. Tamblyn. Auf Wiedersehen, Euer Ehren.“Mary-Rose verabschiedete sich artig.

„Wir haben zu danken, Mary-Rose,“antwortete Clayton und setzte hinzu:„Mary-Rose bekommt jeden Monat 50 Schuß zum Üben. Die Rechnung geht an mich.“

Arthur Morton Robinson schob seine Tochter unter Abschiedsgemurmel zur Tür hinaus, bevor der Bürgermeister noch nachlegen konnte.

Draußen suchte Robinson seinen Wagen. Irgendwie war alles wie vernebelt.

„Da steht doch unser Wagen.“Mary-Rose hatte den Wagen sofort gesehen. Die beiden setzten sich auf den Bock, und Robinson fuhr los.

Bei Jenkins angekommen, brauchten Sie garnicht erst zu klopfen. Isaiah Jenkins, Myrnas Vater, öffnete ihnen die Tür, stutzte kurz beim Anblick der Revolver und ließ sie dann ein.

„Wie geht es ihr?“fragte Robinson.

„Sie liegt im Bett, redet nicht,“antwortete Elvira Jenkins.

„Schüttelt nur den Kopf oder nickt,“ergänzte ihr Mann.

„Hat Sie Angst zu reden?“fragte Mary-Rose.

„Wahrscheinlich hat sie das.“Isaiah Jenkins, ein großer starkknochiger Mann, sah aus wie ein Häufchen Elend, dann beugte er sich zu Mary-Rose herunter:„Danke!“

„Pa,“ertönte jetzt Myrnas Stimme aus ihrem Zimmer,„ist Mary-Rose da?“

Ihr Vater brauchte eine Sekunde, bis er antworten konnte:„Ja, sie ist hier. Mit ihrem Vater.“

„Schick sie bitte herein.“Myrnas Stimme klang flehend.

„Sofort, mein Schatz.“Er wies Mary-Rose die Richtung, und die ging zu Myrna. Ein paar Minuten lang war nichts zu hören, dann ging Elvira Jenkins nachsehen, kam mit einem Lächeln zurück und führte die Männer ins Zimmer. Dort lagen sich Mary-Rose und Myrna in den Armen.

Nach einer Weile ließ Myrna Mary-Rose los, deutete auf die Colts und fragte:„Sind die da geladen?“

Mary-Rose nahm einen Colt aus dem Holster, schaute nach und stutzte:„Hab‘ sie eben auf dem Schießstand leergeschossen und dann das Laden vergessen.“Sie holte sich aus der Patronenschachtel, die sie auf dem Nachttisch abgestellt hatte, sechs Patronen und begann, den Colt langsam und methodisch zu laden. Dann machte sie das Gleiche mit dem zweiten Colt.

„So, jetzt sind sie geladen,“sagte Mary-Rose und steckte ihre zweite Waffe weg.

„Bleibst Du heute Nacht hier und paßt auf?“

Keiner der Erwachsenen wagte es, ein Wort zu sagen. Mary-Rose zog sich einen Stuhl heran und wandte sich zu Elvira Jenkins:„Kann ich bitte eine Kanne Kaffee haben?“

„Sicher,“antwortete Myrnas Mutter verblüfft,„aber … warum?“

„Ich glaube nicht, daß ich heute Nacht schlafen will,“antwortete die Zwölfjährige schlicht.„Ich bleibe lieber hier.“

„Gut,“antwortete Elvira, schob die verblüfften Männer zur Tür hinaus, die sie hinter sich zuzog.

„Und was sage ich jetzt meiner Frau?“fragte Robinson draußen.

„Die Wahrheit, Arthur,“knurrte Myrnas Vater.

„Sie wird es verstehen,“beruhigte ihn Elvira.

„Das ist nicht das Problem,“meinte Robinson und fühlte sich fehl am Platz. Eigentlich hatte er Trost spenden wollen, und jetzt wurde er getröstet. Er verabschiedete sich schnell und fuhr nach Hause.

Das Ehepaar Jenkins blickte ihm nach und Isaiah sagte nur zu seiner Frau:„Denk‘ dran, anzuklopfen. Die Colts sind geladen.“

Elvira lächelte gequält:„Ich hoffe, sie schießt nicht auf Gespenster.“

„Eben,“brummte ihr Mann,„ich möchte nicht, daß Du hier vielleicht noch 'rumspukst.“

Elvira verstand ihren Mann und heftete einen Zettel an Myrnas Tür, auf dem groß ‚Anklopfen!‘ stand.

Marge Robinson sah ihren Mann vorfahren und langsam vom Bock steigen. Mary-Rose war nicht zu sehen, aber vielleicht war sie bei einer Freundin geblieben und kam später nach. Sie war kein Baby mehr, und es war noch mindestens bis 6.00 Uhr also noch zwei Stunden hell. Die Kirche, und damit auch das Pfarrhaus, lag am Rande der Stadt, aber nicht so weit entfernt, daß eine Mutter sich Sorgen machen mußte, fand die Pfarrersfrau und ging wieder an ihre Arbeit. Als sie kurze Zeit später noch einmal auf die Uhr schaute, war fast eine halbe Stunde vergangen, und ihr Mann hielt sich anscheinend immernoch im Stall auf. Vielleicht machte er gleich alles für die Nacht fertig. Das konnte gerade bei Arthur Morton Robinson eine Weile dauern. Nachdem noch eine halbe Stunde vergangen war, beschloß Marge, im Stall nachzusehen. Dort fand sie zweierlei: Das Pferd war versorgt, und ihr Mann schaute – auf die Heugalbel gestützt – durch die hintere Stalltür in die Ferne. Sie umarmte ihren Mann von hinten. Er drehte sich um und drückte sie so fest an sich, daß ihr fast die Luft wegblieb.

„Was ist passiert?“fragte sie, als er sie endlich losließ.

„So Einiges,“antwortete er,„Mary-Rose …“

„Ist ihr was passiert?“unterbrach sie ihn.

„Ihr nicht,“beruhigte er sie,„sie übernachtet nur bei Myrna Jenkins.“

„Aber morgen ist Schule, und ihre Sachen …“

„ … sind noch hier. Ich weiß. Trotzdem ist es besser so.“

„Warum, Arthur?“fragte sie verblüfft.

„Weil Myrna das Gefühl der Sicherheit braucht.“

„Sicherheit? Durch unsere Tochter? Arthur! Rede endlich! Was ist passiert?“beschwor Marge ihren Mann.

Der atmete tief durch und fing an, zu erzählen:„Myrna wurde in der Stadt überfallen. Ein Outlaw mißbrauchte sie in einer Seitengasse und wollte sie erstechen …danach.“

Marge hielt sich vor Schreck die Hand vors Gesicht.

„Mary-Rose war die einzige, die Myrnas Schreie gehört hatte,“erzählte ihr Mann weiter,„während wir Männer dasaßen und lauthals zum hundertsten Mal über die Wahl eines Sheriffs diskutierten. Ich war dabei so abgelenkt, daß ich garnicht gemerkt habe, wie Mary-Rose meinen Revolver nahm und aus dem Fenster stieg. Sie kam gerade noch rechtzeitig, um wenigstens Myrnas Leben zu retten. Sie hat den Kerl mitten in die Stirn getroffen.“

„Mit Deiner Waffe, Arthur?“Die Frage machte keinen Sinn, aber das war egal.

Ihr Mann nickte nur und fuhr fort:„Kurz nach mir kamen Ethel Merman, der Richter und der Bürgermeister dazu. Ethel hat sich richtig für ihre Schwerhörigkeit geschämt. Ich konnte garnichts sagen, aber der Richter und Clayton fanden die richtigen Worte für Mary-Rose. Clayton nahm sie auf seine Schultern und …“

„Clayton?!“

„… trug sie zur Hauptstraße bis zu Tamblyns Laden. Hat ihn auch mächtig Schweiß gekostet.“

„Aber …“Marge war fassungslos,„was wollte er in Tamblyns Laden?“

„Er hat für Mary-Rose zwei Colts, Holster und einen Gurt gekauft. Außerdem bekommt sie jeden Monat 50 Schuß Übungsmunition auf seine Rechnung.“Jetzt war es heraus, und Robinson fühlte sich wohler.

„Aber…“

Robinson hielt seine Frau fest und erzählte weiter:„Als wir danach bei Myrna vorbeischauten, wollte sie zuerst nur Mary-Rose sehen. Später fragte sie, ob die Colts geladen seien. Mary-Rose lud nach, und Myrna bat sie, zu bleiben und aufzupassen.“

„Verstehe ich das richtig?“fragte Marge Robinson.„Unsere Tochter sitzt mit zwei geladenen Sechsschüssern in Myrna Jenkins Schlafzimmer?“

Ihr Mann nickte nur.

„Mein Gott, Arthur! Die schießt doch auf Gespenster!“schrie Marge ihren Mann an.

„Oder sie macht aus Isaiah und Elvira welche,“brummte ihr Mann.

Marge wandte sich um:„Ich werde sofort …“

Robinson hielt seine Frau fest.„Das wirst Du nicht,“antwortete er mit fester Stimme.

„Aber?“

„Wenn Du wirklich etwas Sinnvolles tun willst, bringst Du Mary-Rose die Schulsachen und frische Kleider für morgen. Sie hat gesagt, sie wolle heute Nacht nicht schlafen.“

Seine Frau verstand und entspannte sich.

„Einfach nur Mutter sein?“fragte sie.

„Das ist das Beste, was Du jetzt tun kannst.“

Sie gingen ins Haus, und als Marge es mit den Sachen für Mary-Rose wieder verlassen wollte, gab ihr Mann ihr noch die Nudelrolle mit.

„Nur, falls Du noch bei Clayton vorbeigehst,“grinste er schief,„mit einem schönen Gruß von mir.“

Marge lachte kurz und hart, legte das Holz zurück und machte sich auf den Weg.

Clayton schloß die Tür des Rathauses ab, und machte sich auf den Heimweg. Er hatte den Rest des Nachmittages damit zugebracht, den Namen des Attentäters fest- und seine Sachen sicherzustellen. Solange die Stadt keinen Sheriff hatte, mußte es ja einer machen. Nun waren die Waffen und sonstigen Dinge im Tresor und das Pferd in einem Mietstall untergebracht. Clayton hatte eigentlich noch bei Jenkins vorbeischauen wollen, entschied sich aber dagegen. Morgen war früh genug. Aber bei Ethel mußte er vorbei. Der Reverend würde das heute nicht mehr schaffen, da war sich Clayton ganz sicher.

Marge Robinson legte den Weg zum Haus der Jenkins in Rekordzeit zurück. Schon vom reinen Gehen war sie dabei außer Atem.

„Aber Marge,“begrüßte sie Elvira,„bist Du die ganze Strecke gerannt?“

„Eigentlich nicht,“meinte ihre Freundin,„nur schnell gegangen, aber …“

„Verstehe. Was hast Du da?“

„Frische Sachen für Mary-Rose und ihre Schulbücher für morgen.“

„Setz Dich erstmal.“Elvira drückte ihre Freundin auf einen Stuhl.„Mary-Rose und Myrna essen gerade. Da stören wir besser nicht. Die Colts liegen rechts und links vom Teller.“

„Ich versuche gerade, mir Mary-Rose mit zwei Revolvern vorzustellen,“sagte Marge tonlos.

„Sie wird hineinwachsen,“kommentierte Elvira trocken.

„Hoffentlich verliert sie bald das Interesse an den Dingern.“

„Im Moment fühlt sie sich sicher mit ihnen,“erklärte Elvira,„und das kann ich sehr gut verstehen.“

„Nachdem, was sie gesehen hat,“stimmte Marge so halb und halb zu.„Was hat sie eigentlich gesehen?“

„Genau weiß ich das nicht. Ich habe mich auch nicht getraut, zu fragen,“antwortete Elvira,„aber ich glaube, sie klammert sich einfach an die Normalität, um nicht laut loszuschreien.“

„Mir graut schon vor der ersten Nacht zuhause.“

„Mir graut vor heute Nacht!“

„Sicher.“

„Ma,“tönte Myrnas Stimme aus ihrem Zimmer,„wir sind fertig!“

„Ich komme, Liebling,“rief Elvira und zog Marge mit sich zu Myrnas Zimmer.

„Deine Mutter ist da, Mary-Rose,“sagte sie beim Eintreten, und Marge betrat das Zimmer. Dort sah sie, wie ihre Tochter gerade zwei Colts wegsteckte und dann auf sie zugeflogen kam, um sie zu umarmen. Marge hielt ihre Tochter ganz fest, bis Mary-Rose selbst losließ und einen Schritt zurücktrat.

„Ich habe hier frische Sachen für Morgen und Deine Schulbücher,“sagte ihre Mutter, und Mary-Rose nahm das Paket und legte es auf den Tisch.

„Danke.“Nur dieses eine Wort. Mary-Rose blickte direkt in die Augen ihrer Mutter, und Marge hielt diesem Blick stand.

„Und Du bleibst wirklich heute Nacht hier?“Marge versuchte, möglichst normal zu klingen.

„Ich habe schon eine halbe Kanne Kaffee getrunken,“antwortete Mary-Rose,„ich schlafe heute Nacht eh nicht mehr.“Sie nahm die Kanne:„Kannst Du die nochmal heiß machen, Tante Elvira?“

„Aber sicher,“lächelte Elvira und ergriff die Gelegenheit, Marge und Mary-Rose allein zu lassen.

Marge blickte Mary-Rose lange an. Die beiden Colts standen in einem seltsamen Kontrast zu ihrem hübschen Sonntagskleid. Mary-Rose bemerkte ihren Blick und zog eine der Waffen, um sie zu betrachten.

„Ist leider nur die Army-Version,“meinte sie,„paßt nicht zum Kleid.“Sie trug ein Kleid in Marine-Blau und einen Matrosenhut.

Marge rang um Worte, ließ ihre Augen durchs Zimmer schweifen, sah Myrnas flehenden Blick. Sie legte ihre Hand auf die ihrer Tochter und die Waffe:„Wenn sie nur zu Dir paßt, mein Schatz.“Alles andere verschloß sie in ihrem Herzen.

Mary-Rose steckte den Revolver wieder weg. Marge verstand nur wenig von Waffen, sah aber, daß ihre Tochter keine Dummheiten machen würde. Für eingehende Diskussionen war auch später noch Zeit. Sie umarmte ihre Tochter noch einmal und flüsterte dabei:„Nimm sie bitte nicht mit in die Schule.“

„Muß ich leider,“flüsterte Mary-Rose genauso leise zurück,„Myrna würde auf Gespenster schießen.“

Marge ließ ihre Tochter los und verabschiedete sich von Myrna. Sie war jetzt völlig davon überzeugt, daß Mary-Rose keinen Unfug machen würde. Der Abschied von Elvira fiel ebenfalls kurz aus, und dann beeilte sie sich, noch im Hellen nach Hause zu kommen.

Am nächsten Morgen stand Marge wie gewöhnlich auf, ging in Mary-Roses Zimmer und wollte sie wecken, als das unberührte Bett sie daran erinnerte, daß Mary-Rose nicht da war. Marge schleppte sich zurück ins Bett. Ihr Mann stand erst später auf. Sie konnte also noch mindestens eine Stunde schlafen.

Als sie beide dann später beim Frühstück saßen, kam Elvira vorbei. Als sie ihren Kaffe und einen Pfannkuchen hatte, begann sie zu erzählen:„Macht Euch keine Sorgen. Die Nacht ist gut verlaufen. Myrna hat sogar ein wenig geschlafen.“„Und Mary-Rose,“fragte der Reverend.

„Hat sich heute Morgen gewaschen, zwei große Tassen Kaffee getrunken und ist zur Schule gegangen. Isaiah hat sie begleitet und mit der Lehrerin geredet.“

„Die Colts.“Es war keine Frage. Marge wußte, was los war.

„Natürlich,“antwortete Elvira,„und sie war auch nicht bereit, sie abzulegen. Sogar in der Badewanne lagen beide Colts in Griffweite.“

„Und sie hat nach der Kanne nochmal zwei große Tassen Kaffee getrunken?“Da sprach auch der besorgte Vater.

„Absolut,“lachte Elvira kurz,„und das wird auch höchstens bis zum Ende der Schule vorhalten. Heute Nacht schläft sie zumindest.“

„Ob gut, wird sich zeigen,“kommentierte Marge skeptisch.

„Wie geht es Myrna?“fragte ihr Mann.

Elvira blickte auf die Tischplatte:„Sie hat geschlafen und gefrühstückt, redet aber nur das Nötigste. Ich denke, sie verschließt einfach die Augen vor gestern.“

„Vielleicht kann sie bald nicht mehr die Augen verschließen.“

Zuerst wußte Elvira mit diesen Worten nichts anzufangen, bis sie begriff:„Oh, Gott! Nicht auch noch das!“

Marge warf ihrem Mann einen verweisenden Blick zu, aber Elvira hatte sich schon wieder gefangen:„Laß ihn, Marge. Er hat ja Recht. Ich habe nur Angst um Myrna.“

Marge nahm ihre Hand:„Wenn es Myrna hilft, kann Mary-Rose für die nächsten paar Tage bei Euch bleiben.“

Elvira schüttelte den Kopf:„Isaiah und ich werden abwechselnd wachen.“Sie lächelte gequält.„Ich weiß ja, wie man mit einem Gewehr umgeht.“

Mary-Rose saß in der Schule neben ihrer Freundin Marjorie, eifrig darum bemüht, sich nicht allzuviel zu bewegen. Miss Blake achtete sehr auf Disziplin und im Moment konnte jeder hören, wenn Mary-Rose sich bewegte, denn … ihre Colts klapperten auf der Sitzbank.

Die erste Stunde war kein Problem gewesen, aber junge Mädchen können eben nicht den ganzen Vormittag absolut still sitzen. Und so war Miss Blakes Blick immer strenger geworden, ohne daß Mary-Rose etwas dagegen tun konnte, und an einem ganz bestimmten Punkt wußte sie, daß die Explosion jetzt kommen mußte.

„Mary-Rose!“Nur dieser Name, aber der Ärger war unüberhorbar, und die Angeklagte duckte sich schon in Erwartung des Urteils. War es das oder etwas in Mary-Roses Gesicht, auf jeden Fall beherrschte Miss Blake sich, und der Ton wurde milder:„Lege bitte die Colts auf den Tisch, damit sie nicht so klappern.“Mary-Rose beeilte sich, der Aufforderung nachzukommen, und so lagen die beiden Revolver jetzt vor ihr auf dem Tisch.

Das ging ungefähr eine Viertelstunde gut, bis Marjorie schließlich völlig verängstigt den Arm hob.

„Ja, Marjorie?“fragte Miss Blake.

„Kann Mary-Rose die Colts bitte wieder vom Tisch nehmen?“fragte Marjorie ganz leise.„Sie machen mir Angst.“

Miss Blake überlegte offensichtlich einen Augenblick lang, ob sie sich ärgern oder lächeln sollte. Schließlich gewann das Lächeln die Oberhand und sie nickte Mary-Rose zu, die ihre Waffen sofort wieder in die Holster steckte. Danach ignorierte Miss Blake das Geklapper für den Rest des Tages.

Bevor sie die Schule verließ, ging Mary-Rose noch zu Miss Blake.„Danke!“sagte sie.„Und ich finde für morgen eine bessere Lösung.“

Miss Blake strich ihr über den Kopf:„Das wirst Du bestimmt, Mary-Rose.“

Als sie dem Mädchen hinterhersah, war sie froh, daß der Tag vorüber war. Es war nicht leicht, Unterricht mit einer gewissen Autorität zu erteilen, wenn eine der Schülerinnen zwei geladene Sechsschüsser bei sich hatte. Allerdings mußte es wohl für Mary-Rose noch schwieriger sein, zur Normalität zurückzufinden, an Myrna wollte sie dabei garnicht denken.

Mary-Rose war schon fast an der Haustür, als sie die reifen Äpfel am Baum neben der Kirche bemerkte. Einer hatte es ihr besonders angetan, hing aber mindestens 10 Fuß zu hoch. Man müßte …

Marge Robinson schreckte hoch, als sie den Schuß aus Richtung der Kirche hörte. Sie rannte aus dem Haus, prallte dabei mit ihrem Mann zusammen und wollte gerade um die Ecke sprinten, als Mary-Rose mit einem Apfel im Mund daherkam, offensichtlich überrascht über die Aufregung ihrer Eltern.

„Ist Dir was passiert, Kind,“fragte Marge.

„Nein. Wieso?“fragte Mary-Rose.

„Der Schuß,“erklärte ihr Vater.

„Ach, so,“begriff Mary-Rose und zeigte den Apfel.„Der Apfel hing mir zu hoch, und Mr. Clayton hat doch gesagt, daß ich üben muß.“

Ihr Vater nahm den Apfel und besah ihn. Er war exakt am Stiel abgeschnitten, wie geplückt. Er zeigte es seiner Frau, die jetzt endlich begriff.

„Komm‘ 'mal mit,“sagte er zu Mary-Rose, ging mit ihr zurück zum Baum und zeigte auf einen anderen Apfel, der noch höher hing.„Hol‘ mir den vom Baum!“

Mary-Rose schaute zweifeln vom Vater zur Mutter, und als beide nickten, die Mutter gequälter als der Vater, zog sie die Waffe und schoß, ohne groß zu zielen. Einen Augenblick später hielt ihr Vater den Apfel in der Hand und ihre Mutter sich noch immer die Ohren zu. Ihr Vater besah sich auch diesen Apfel, schüttelte den Kopf, biß hinein und ging wieder an seine Arbeit. Mary-Rose lud nach und ging zum Haus, während sie ihren Apfel mit den Zähnen festhielt. Marge blieb nichts Anderes übrig, als ihr zu folgen.

Im Haus nahm Mary-Rose ihren Hut ab, ging zum Küchentisch und fing ihre Hausaufgaben an, für die sie etwa zehn Minuten brauchte. Ihre Mutter kontrollierte kurz und war zufrieden. Mary-Rose hatte eine sehr schöne Handschrift, die nur manchmal etwas litt, wenn sie sich zu sehr beeilte. Heute war alles in Ordnung. Es war wirklich wenig gewesen.

Dann packte Mary-Rose ihre Schulsachen weg und setzte sich ans Klavier. Sie übte ein relativ schwieriges Stück, und an der Stelle, wo sie immer Schwierigkeiten mit Takt und Rhythmus bekam, nahm sie plötzlich einen ihrer Colts am Lauf und klopfte an den Hocker, während sie mit der anderen Hand übte. Nachdem die Melodiehand klappte, steckte sie die Waffe wieder weg und übte die Begleithand an der Melodiehand. Morgen würde dieser Taktmesser gekauft, koste er, was er wolle!

Schließlich war es Zeit, sich zu Tisch zu setzen. Mary-Rose wusch sich die Hände und deckte den Tisch, wie immer. Als das Tischgebet gesprochen und das Essen ausgeteilt war, aß sie mit großem Appetit.

„Wie war’s in der Schule?“fragte ihr Vater.

„Ziemlich komisch, Dad.“

„Warum?“

„Miss Blake war böse, weil meine Colts immer so klappern, wenn ich mich bewege,“erzählte Mary-Rose lebhaft,„und sagte, ich solle sie auf den Tisch legen.“

„Und dann?“fragte ihre Mutter.

„Dann hatte Marjorie Angst vor ihnen, und ich mußte sie wieder wegstecken.“Erzählte Mary-Rose da wirklich wie ein Mädchen von seinen Schulerlebnissen. Marge war sich da nicht so sicher.

„Nach der Schule,“fuhr Mary-Rose fort,„habe ich Miss Blake versprochen, eine andere Lösung zu finden.“

Marge bat ihren Mann mit einem flehenden Blick, sich der Sache anzunehmen.

„Und wie hast Du Dir das gedacht?“fragte der.

„Hast Du noch die Hosen, die Du für meine Cousins genäht hast, und die dann nicht paßten, Mum?“

„Ja, warum?“fragte Marge verständnislos.

„Weil ich dann die Holster um die Hosenbeine festbinden könnte,“erklärte Mary-Rose mit dem genervten Ton eines Kindes, dessen Eltern – wieder einmal – schwer von Begriff waren.„Die Holster haben dünne Lederriemen, und wenn ich sie festbinde, klappert da nichts mehr.“Auf die Idee, die Waffen zuhause zu lassen, kam sie offensichtlich erst garnicht.

„Eine praktische Idee, Mary-Rose,“antwortete ihr Vater,„was Du wohl von Deiner Mutter hast. Aber Hosen sind doch mehr für Jungs, oder?“

Marge hätte Zustände kriegen können, als sie ihren Mann reden hörte, obwohl sie sehr gut begriff, was er erreichen wollte.

„Ich könnte die hübschen Blusen und den Strohhut anziehen,“meinte Mary-Rose,„und meine Schuhe sehen auch nicht nach ‚Junge‘ aus.“

‚Treffer!‘dachte Marge.‚Jetzt hilft nur noch ein direktes Verbot.‘

„Wenn Miss Blake nichts gegen die Colts an sich hat, …“fing der Vater jetzt an.

„Sie hat zumindest nichts gesagt,“warf Mary-Rose ein.

„… dann versuchen wir das morgen früh,“entschied Arthur Morton Robinson, Pastor, und seine Frau gab sich geschlagen.

Später am Abend brachte Marge ihre Tochter ins Bett, zeigte auf die Kommode und sagte:„Da liegen Deine Sachen für morgen.“

„Danke, Mum,“antwortete Mary-Rose und schlüpfte unter die Bettdecke.

„Wenn Du heute Nacht Angst hast,“schnitt Marge das Thema vorsichtig an.

„Keine Sorge, Mum.“Mary-Rose griff unter ihr Kopfkissen und zog einen Colt hervor.„Der andere steckt auf der anderen Seite.“

Marge hatte alle Mühe, ihren Schreck zu verbergen.

„Und außerdem paßt Rufus auf mich auf.“Mary-Rose zeigte auf ihren roten Stoffbären, den Sie im Arm hielt.

„Wie Du meinst.“Ein schneller Blick in die Runde bei dem Marge dann auch die leeren Holster auffielen.

„Gute Nacht, mein Schatz.“

„Gute Nacht, Mum.“

Und Marge schloß die Tür hinter sich.

Als der Wecker rappelte stand Marge auf, ging in die Küche und machte Frühstück für Mary-Rose. Sogar Kaffeewasser setzte sie auf. Dann ging sie, ihre Tochter wecken. Als sie die Tür des dunklen Zimmers – die Läden waren noch zu – öffnete, hörte sie nur ein Knacken.

„Mary-Rose?“fragte sie.

Wieder knackte es, wenn auch etwas anders.

„Mum!“sagte Mary-Rose schläfrig.„Klopf das nächste Mal bitte an.“

Jetzt, wo ihre Augen sich an die Dunkelheit des Zimmers gewöhnt hatten, sah Marge, wie ihre Tochter den Colt wieder weglegte, und entschied, daß es einen zweiten Zettel mit dem Wort „Anklopfen!“ in Clearwater geben würde.

Der Rest des Morgens verlief ohne Probleme und früher als sonst machte sich Mary-Rose auf den Weg zur Schule.

Der Reverend ritt in die Stadt. Nichts, was er besorgen sollte, erforderte den Wagen, und Reiten tat ihm gut. Außerdem hatte sein Pferd einen so ruhigen Tritt, daß er sich auch so Notizen für die Predigt machen konnte. Er wollte heute vormittag nicht zuhause sein. Marge hatte ihm eine Riesenszene gemacht. Nun gut: Geladene Colts unter dem Kopfkissen waren eine Sache, ein gespannter Hahn eine andere! Die Idee mit dem Zettel war auf jeden Fall richtig gewesen. Heute Abend mußte er ein ernstes Wort mit Mary-Rose reden.

Über diesen Gedanken war er vor dem Gemischtwarenladen angekommen. Er stieg ab und ging hinein.

Später schaute er noch beim Metzger vorbei und bestellte das Fleisch für später. Es mußte nicht den halben Tag in der Satteltasche schmoren.

Der nächste Besuch war schon schwieriger.

Nachdem Robinson etwa eine Viertelstunde gewartet und geklopft hatte, machte Ethel schließlich die Tür auf. Sie hatte sich trotz des späten Vormittages weder frisiert noch richtig angezogen, stand jetzt im Morgenrock da. Offensichtlich war ihr das egal. Sehr untypisch für Ethel Merman.

„Ach, Du bist das,“bemerkte Ethel, und ließ den Pastor herein.

„Guten Morgen, Ethel.“Robinson hielt die Satteltasche hoch.„Frühstück?“

Ethel schloß die Tür.„Wozu sollte ich noch frühstücken?“

„Dein Körper braucht Nahrung,“meinte der Pastor nur,„ganz besonders jetzt.“

Er ging in die Küche, machte Feuer im Herd, der offensichtlich seit Tagen kalt geblieben war. Dann briet er ein paar Streifen Speck und rührte den Teig für die Pfannkuchen an. Auch den Kaffee bekam er noch hin, und so saßen sie nach längerem Schweigen gemeinsam am Tisch, und Ethel probierte einen Happen.

„Nicht tödlich,“befand sie und griff zu. Pfannkuchen um Pfannkuchen verschwand in ihrem Mund.

„Warum?“fragte Ethel nach einer Weile.

„Warum was?“

„Warum gerade jetzt?“

Robinson begriff:„Weil ich Deine Hilfe brauche.“

„Meine Hilfe?“Ethel brauchte ihre Überraschung nicht zu spielen.

„Myrna. Vielleicht gibt es weitere Folgen,“deutete der Pastor an.

„Du bist der Pastor,“antwortete Ethel abweisend.

„Und Du bist die höchste moralische Autorität,“konterte der Abgewiesene,„und man braucht dazu keine brillianten Ohren.“

Ethel verzog das Gesicht, lächelte dann aber doch.

„Pumpst Du mir das Wasser in den Badeofen?“

„Ich hole Dir sogar das Holz.“

„Heute Nachmittag besuche ich Myrna.“

Robinson lächelte.

Als die Schule aus war, kam Mary-Rose nach Hause und brachte Marjorie mit. Die Mädchen machten ihre Hausaufgaben, und spielten dann hinter dem Haus mit ihren Puppen. Mary-Rose hatte ihren Patronengurt dazu über einen Ast gehangen, der hinter Marjorie lag. Als sie eine Weile gespielt hatten, räumten sie auf. Mary-Rose erklärte, sie wolle Marjorie nachhause bringen und auf dem Rückweg bei Myrna vorbeischauen. Marge erlaubte es.

Als die Mädchen um die Ecke der Kirche gebogen waren, schreckte Marge durch zwei Schüsse hoch, beruhigte sich aber wieder. Anscheinend hatten die Äpfel wieder zu hoch gehangen.

Kurz vor Sonnenuntergang kehrte Mary-Rose zurück, setzte sich ans Klavier und übte. Als sie wieder ihren Colt zum Taktschlagen ziehen wollte, legte ihre Mutter ihr die Hand auf die Schulter. Mary-Rose blickte auf.

„Wir haben dafür etwas Anderes,“sagte Marge und zeigte Mary-Rose das Taktel.„Dein Vater hat es heute in der Stadt gekauft.“

„Genial,“antwortete ihre Tochter.„Wie funktioniert das?“

Marge zeigte ihrer Tochter, wie man das Taktel benutzte, und Mary-Rose übte mit beiden Händen im Takt.

Bei Tisch fragte Mary-Rose ihren Vater:„Dad? Wo ist das Waffenöl?“

„Komm nach dem Essen in mein Büro,“antwortete ihr Vater.„Dann gebe ich es Dir.“

„Gut!“

Nach dem Essen folgte Mary-Rose ihrem Vater ins Büro. Dort nahm der sie auf seinen Schoß und blickte sie ernst an.

„Mary-Rose,“begann er,„wir müssen über Deine Colts reden.“

„Heute Morgen?“fragte Mary-Rose vorsichtig. Ihr Vater nickte.„Tut mir leid, ehrlich.“

„Das glaube ich Dir,“sagte ihr Vater ernst,„aber es war gefährlich und bestimmt nicht angenehm für Deine Mutter.“

„Ich weiß, aber ich hatte solche Angst.“

„Eben! Aus Angst hat schon so mancher geschossen, ohne es wirklich zu wollen.“

Mary-Rose blickte zu Boden.

Ihr Vater wurde milder:„Deine Mutter macht Dir keine Vorwürfe. Wir wissen, daß Du Angst hast. Das ist ganz normal, aber ich möchte, daß Du die Colts in Zukunft mit dem Gurt über Deinen Kleiderständer hängst.“

„Der ist zu weit weg,“protestierte Mary-Rose.

„Was hast Du denn gemacht, bevor Du die Colts bekommen hast?“

„Ich hab‘ mich unter die Bettdecke verkrochen oder bin zu Euch gekommen.“Irgendwie schien es Mary-Rose peinlich zu sein, sich an diese fernen Zeiten von vor drei Tagen zu erinnern.

„Habe ich einen geladenen Colt unter meinem Kopfkissen?“

„Ich habe nie nachgesehen,“antwortete Mary-Rose ausweichend.

„Mary-Rose,“lächelte ihr Vater,„da war nie einer. Geladene Waffen gehören nicht ins Bett.“

„Ja, Dad,“gab Mary-Rose sich geschlagen.

Ihr Vater gab ihr das Fläschchen mit dem Waffenöl:„Hier. Und Morgen …“

„Ja?“Mary-Roses Blick hellte sich wieder auf.

„ … suchen wir uns ein paar alte Dosen zum Üben,“lächelte ihr Vater.„Ich bin sehr stolz auf Dich und wie Du mit Deinen Waffen umgehst.“

„Juchuuu!“Mary-Rose umarmte ihren Vater und rannte aus dem Zimmer.

Als der Pastor kurze Zeit später nachsah, saß das Mädchen am Küchentisch und reinigte sorgfältig seine Waffen, während seine Frau ihm einen gleichzeitig dankbaren und verzweifelten Blick sandte. Er setzte sich zu seiner Tochter und fing ebenfalls an, seinen Colt zu reinigen. Allerdings war er in solchen Dingen nicht sonderlich geschickt, so daß Mary-Rose ihm am Ende die Waffe aus der Hand nahm und ebenfalls reinigte. Dann ging sie ins Bett.

Am nächsten Morgen mußte Marge ihre Tochter nicht wecken. Sie kam – komplett gewaschen und angezogen – aus ihrem Zimmer.

„Heute will Myrna wieder mit zur Schule,“verkündete sie.„Ich hole sie ab.“

„Sehr gut,“kommentierte Marge.

Kurz bevor Mary-Rose das Haus verließ, kontrollierte sie, ob ihre Colts geladen waren. Ihrer Mutter fiel das nur am Rande auf.

Marge Robinson schreckte aus dem Schlaf. Mary-Rose schrie. Ohne groß nachzudenken rannte sie ins Zimmer ihrer Tochter. Mary-Rose saß in ihrem Bett mit weit geöffneten Augen und starr vor Angst. Marge nahm ihre Tochter in den Arm, da erwachte Mary-Rose vollständig und klammerte sich an ihre Mutter.

„Nur ein Alptraum, mein Schatz,“beruhigte die sie. Allerdings schon die fünfte Nacht hintereinander, wie Marge sich eingestand, und zwar mehrmals.

Nach einer Viertelstunde ließ Mary-Rose endlich los. Marge ging zum Kleiderständer, nahm die Colts und steckte sie ihrer Tochter unters Kopfkissen. Dann gab sie ihr Rufus in den Arm.

„Mum?“

„Ja, mein Schatz.“

„Wenn ich einen eigenen Wecker hätte …“

„Gute Idee,“lobte Marge.

„Aber nur einen ganz billigen.“

„Warum?“

„Wenn ich aus Versehen drauf schieße …“

Marge umarmte ihre Tochter noch einmal.

„Das regeln wir morgen.“

Der Rest der Nacht verlief ohne Störungen.

„Ma?“

„Ja, mein Schatz?“Elvira Jenkins drehte sich zu ihrer Tochter um. Myrnas Gesicht war ein einziges verängstigtes Fragezeichen.

„Ich blute nicht.“Myrna sprach unsicher, wie eigentlich immer seit … seit jenem Tag.„Eigentlich hätte ich vor einer Woche anfangen müssen.“

„Manchmal verspätet es sich,“versuchte Elvira sich und sie zu beruhigen,„gerade bei sehr jungen Frauen wie Dir.“

„Das habe ich zuerst auch gedacht,“meinte Myrna,„aber eben habe ich mich übergeben.“

Elviras Gesicht entgleiste total. Für mehr als einen Augenblick brachte sie kein Wort hervor, und das Gesicht ihrer Tochter zeigte mit jeder Sekunde mehr von dem Terror der vergangenen Wochen.

„Ich bringe Dich nach der Schule zum Arzt,“meinte Elvira, die ihre Fassung wiedergewann.„Das kann alles Mögliche sein.“

Da ihre Mutter Krankenschwester war, glaubte Myrna ihr das.

Da klopfte es an der Tür. Myrna öffnete. Draußen stand Mary-Rose, um sie abzuholen. Als sie das Haus verlassen hatten, setzte Elvira sich und vergrub ihr Gesicht in ihren Händen.

Doktor Rivers untersuchte seine Patientin genau, hatte dabei aber ein ungutes Gefühl im Rücken, denn dort saß Mary-Rose. Die Colts steckten zwar in den Holstern, und der alte Arzt war hier in den Bergen Colorados auch Patienten mit Schießeisen gewohnt, aber das hier war doch besonders, auch weil ihm das Ergebnis seiner Untersuchung nicht gefallen wollte.

„Was ist mit mir?“fragte Myrna ängstlich, als sie das Gesicht des Arztes sah.

„Hm,“machte Rivers,„normalerweise nichts Schlimmes, aber hier …“

Elvira war wie gelähmt, konnte die entscheidende Frage nicht aussprechen. Myrna bemerkte zwar, daß Rivers herumdruckste, wollte die Antwort aber eigentlich sowieso nicht haben. Glücklicher- oder unglücklicherweise war Mary-Rose viel zu dickfellig, um das zu bemerken, und fragte:„Ist sie schwanger?“

„Einmal ganz abgesehen von der Tatsache,“fing Rivers indigniert an,„daß eine Zwölfjährige noch nichts von diesen Dingen wissen sollte, wüßte ich nicht, was Dich das anginge.“

„Wenn es mich nichts anginge, säße ich nicht hier,“antwortete Mary-Rose selbstbewußt.

„Bitte, Doktor,“bat jetzt auch Myrna,„es geht hier um mich.“

Der Arzt warf Elvira einen Blick zu, die nur leicht nickte, atmete tief durch und sagte:„Leider, Myrna, bist Du schwanger, und es hat mir nie weniger Freude gemacht, das einer Frau mitteilen zu müssen.“

Für einen Augenblick herrschte Schweigen. Myrnas Gesicht war sowieso für jeden unlesbar, fand Rivers. Elvira ging zu ihrer Tochter und nahm ihre Hand. Mary-Rose nahm ebenfalls Myrnas Hand und sagte:„Wir schaffen das.“ Dabei klopfte sie mit der anderen Hand auf einen ihrer Colts. Rivers fand das aberwitzig, Myrna dagegen beruhigte sich und stand auf.

„Die Schwangerschaft scheint allerdings normal zu verlaufen,“führte Rivers weiter aus, nur um irgendetwas zu sagen,„und da Du soweit gesund bist, Myrna, erwarte ich keine Komplikationen.“

Der Abschied war kurz und schmerzlos. Rivers bemerkte, daß Mary-Rose erst die Straße kontrollierte, bevor Myrna aus der Praxis trat. Er fühlte sich auf einmal sehr alt.

Die Idee

Randall Beddowes schaute auf, als die Tür ging. Den eingetretenen Indianer erkannte er als Shoshonen, der östlich von Clearwater lebte. Der Mann hatte ein Konto, wollte wohl etwas einzahlen oder abheben.

„Ich grüße meinen roten Bruder,“sagte er.„Was kann ich für ihn tun?“

„Ich grüße meinen weißen Bruder,“antwortete der Indianer und hielt eine Zeitung hoch.„Ist es wahr, daß eine Eisenbahn gebaut werden soll. Hier steht, man habe eine Gesellschaft dafür gegründet.“

Beddowes überflog den Artikel und nickte:„Diese Gesellschaft will hier Eisenbahnen bauen.“

„Kann ich bei meinem weißen Bruder Aktien erwerben?“

„Natürlich. Wieviele denn?“

Der Indianer wuchtete eine Satteltasche auf den Banktresen:„1000 Stück.“

Beddowes öffnete die Satteltasche und schüttete das Gold auf eine Waage. Mit der kleinen Goldwaage gab er sich dabei garnicht erst ab. Selbst, wenn er ein paar Unzen zuviel bezahlte, war es immernoch ein gutes Geschäft. Beddowes rechnete schnell, gab seinem Kunden eine Quittung und schrieb einen Auftrag, den dieser unterzeichnete.

„Es dauert etwa drei bis vier Tage,“meinte er,„und einen eventuellen Restbetrag schreibe ich dem Konto meines Bruders gut.“

„Howgh!“

Damit war die Sache abgemacht, aber eine Frage pisackte Beddowes dann doch:„Warum kauft mein Bruder diese Anteile? Ich dachte immer, Indianer wären gegen die Eisenbahn.“

„Der kluge Mann weiß,“antwortete der Rote,„daß sich auch diese Eisenbahn nicht verhindern läßt. Wer aber viele Anteile hat, kann sie kontrollieren.“

Beddowes stutzte. Der Mann hatte vollkommen Recht!

„Mein Bruder ist ein sehr kluger Mann,“sagte er deshalb,„und er hat mich auf einen noch besseren Gedanken gebracht.“

„Dann nutze ihn klug,“antwortete der Indianer und verließ die „Clearwater First Savings Bank“ wieder.

Beddowes sah auf die Uhr, machte die Bank dicht und sich selbst auf den Weg zum Bürgermeister.

Marge Robinson schaute nach der Uhr und der Sonne. Letztere ging bald unter.

„Was ist?“fragte ihr Mann.

„Mary-Rose ist noch nicht zuhause, und es wird bald dunkel,“antwortete sie besorgt.

„Möchte den sehen, der so blöd ist, sich mit den Colts unserer Tochter anzulegen,“grinste ihr Mann.

„Mach Dich bitte nicht über mich lustig, Arthur,“lächelte sie,„Ich kann eben nichts aus meiner …“

In diesem Moment ertönte ein Schuß.

„Das muß der letzte Apfel gewesen sein,“brummte der Pastor.

„Auf jeden Fall war es der linke Colt,“meinte Marge

„Was Du alles hörst,“wunderte sich ihr Mann.„Also alle Sorge umsonst.“

Zwei Minuten später kam Mary-Rose durch die Tür. Sie schien sehr nachdenklich, grüßte nur kurz und setzte sich sofort an ihre Hausaufgaben, für die sie länger als gewöhnlich brauchte. Am Klavier war sie so unkonzentriert, daß sie nach einer Viertelstunde frustriert aufgab, sich trotz des Dämmerlichtes ein paar Dosen suchte und draußen wie wild auf sie einballerte. Sie mußte dabei die Reste ihres Monatsvorrates vernichtet haben. ‚Sei’s drum‘, dachte Marge,‚morgen ist der Erste.‘

Beim Essen fragte ihr Mann dann:„Mary-Rose? Was ist los?“

„Was soll denn los sein?“Mary-Rose hatte kein Talent darin, die Unschuldige zu spielen.

„Du kommst viel zu spät, verpatzt am Klavier so ziemlich alles und feuerst im Halbdämmer mindestens zwanzig Schuß auf ein paar Dosen ab,“zählte Marge auf.„Also, was ist los?“

Mary-Rose blickte lange auf den Boden ihres Tellers. Endlich fand sie Worte:„Ich war noch mit Myrna und ihrer Mutter bei Doktor Rivers. Myrna ist schwanger.“Eine betretene Pause.„Ich hab‘ das Schwein zu schnell erwischt. Wenigstens am Galgen hätte er baumeln sollen. Wäre sicher lustig geworden.“

„Mary-Rose!“tadelte ihr Vater, aber die Kleine stand nur auf und ging in ihr Zimmer.

„Wir wußten es,“kommentierte Marge.

„Das macht es nicht besser,“seufzte ihr Mann.

Tamblyn öffnete seinen Laden. Normalerweise tat er das nicht so früh, aber heute war der Erste. Wie erwartet, kam Mary-Rose, um ihre Munition abzuholen. Auch Myrna Jenkins betrat den Laden, schien sich aber nicht sehr wohl zu fühlen. Sie betrachtete die Damenrevolver in der Auslage, die Mary-Rose damals verschmäht hatte, lange und eingehend, bis Mary-Rose sie wieder mit hinauszog. Sie mußten zur Schule.

„Denk nicht 'mal dran,“sagte Mary-Rose zu Myrna, als sie draußen waren.„Du würdest auf Gespenster schießen.“

Myrna sagte sich, daß Mary-Rose wohl Recht hatte, und folgte ihr.

Ihre Befürchtung, Myrna könnte sich selbst etwas antun, behielt Mary-Rose vorsichtshalber für sich.

10 Uhr morgens. Robert Clayton schaute aus dem Fenster seines Büros. In Clearwater ging alles seinen gewohnten Gang. Gerade eben war die wöchentliche Postkutsche durchgekommen. Er hatte die Löcher nicht gezählt, aber es schienen keine dazugekommen zu sein. Die Fahrt war also ruhig verlaufen. Clayton ging zurück zum Schreibtisch. Wahrscheinlich verspäteten sich seine Gäste. Vielleicht konnten einige auch nicht. Die Einladung war ja auch sehr kurzfristig gewesen.

Beddowes traf als Erster ein. Er entschuldigte sich sogar für sein Zuspätkommen, bis er feststellte, daß er der Erste war.

Nach und nach trafen die anderen vermögenden Bürger des Städtchens ein. Allesamt Miteigentümer der Goldmine. Auch die beiden größten Farmer und die vier größten Rancher waren vertreten. Zuletzt trafen die vier Häuptlinge ein. Insgesamt saßen jetzt 20 Personen im ‚großen‘ Sitzungssaal des Rathauses. Es war eng geworden. Clayton begrüßte alle und überließ es Beddowes, die Sachlage zu erklären. Danach trat für einige Minuten Stille ein. Erstaunlicherweise war es Lange Hand, der Häuptling der Shoshonen, der sie brach:„Wieviel kostet eine solche … Aktie?“

„Zur Zeit etwa 15 $,“erklärte Beddowes,„dafür habe ich heute Morgen die Aktien für Langes Ohr geordert.“

„Und wieviele Aktien wurden ausgegeben?“Der Rancher Sir Waldo, der Engländer, unverkennbar am Akzent, stellte diese Frage.

„200000,“antwortete der Bankier,„aber die Zeichnung läuft schleppend.“

„Bei einer Eisenbahngesellschaft?“Jack Alder, der älteste der Alder-Brüder, klang nicht nur ein wenig überrascht.

„Ist aber möglich,“kommentierte sein jüngerer Bruder Ron, Bergbauingenieur.„Das Gelände ist schwierig, die Strecke daher teuer, und sie führt nur durch kleine Käffer wie Clearwater. Keine riesigen Gewinnaussichten.“

„Glaubt mein Bruder, das Unternehmen könnte scheitern,“fragte Lange Hand jetzt.

„Nur vorübergehend,“antwortete Ron Alder.„Die Berge hier sind so reich, daß es früher oder später kommen wird.“

„Dann lieber jetzt,“ließ sich nun Schneller Pfeil, der Häuptling der Cheyennes vernehmen.

„Howgh!“bestätigten die anderen Häuptlinge ihren Amtskollegen.

Auch Farmer und Rancher schienen dieser Ansicht zu sein. Trotzdem blieben noch einige Fragen.

„Wie verteilen wir die Lasten?“fragte Grand, der Gemischtwarenhändler.

„Jeder zeichnet, soviel wie er kann,“schlug Clayton vor.„Die Gemeinde hat noch Goldreserven, die werden ebenfalls zum Teil investiert. Aber da ist noch etwas.“

„Was denn?“fragte Beddowes, der dieses Detail auch nicht kannte.

„Das Land,“bemerkte Sir Waldo trocken.

„Welches Land?“fragte einer der Farmer, ging aber im Stimmengewirr unter.

„Jeder Bahnbau braucht Land,“erfaßte Ron Alder sofort die Situation.

„Richtig,“bestätigte der Bürgermeister,„und wenn wir bei den Kaufverhandlungen mit einer Stimme sprechen, …“

„ … wird jeder mehr bekommen, weil sie dann nicht den einen gegen den anderen aufhetzen können,“vollendete Lange Hand den Satz.

„Und wenn wir uns dafür Aktien geben lassen, …,“begriff jetzt Jack Alder.

„ … wird unser Einfluß so groß werden, daß wir die Gesellschaft lenken können,“bestätigte Sir Waldo.

„Eben,“grinste der Bürgermeister.

Eine Stunde später war die Vereinbarung perfekt und unterschrieben. Heute Nachmittag mußte sich noch der Gemeinderat damit befassen, aber die meisten Mitglieder waren ja schon hier.

Zuletzt wurde über die Vereinbarung noch das Kalumet geraucht, was einige Zeit dauerte, aber keiner wirklich übel nahm.

Danach ging Clayton zum Mittagessen.

Elvira sah Myrna nach, als sie das Haus verließ.

„Irgendwann muß ich es ja alleine schaffen,“hatte Myrna gesagt und den Einkaufskorb genommen. Elvira wollte ihr natürlich Mut machen, aber sie kannte einige sittenstrenge „Damen“ der Stadt zu genau, um Myrna jetzt schon ein Treffen mit ihnen zu wünschen, wobei diese hochnäsigen Aasgeier zum Glück noch nichts von der Schwangerschaft wußten.

Als ihr Mann nach Hause kam, erzählte sie ihm von Myrnas Mut und ihren Bedenken. Der runzelte die Stirn und antwortete:„Wie sich die Zeiten doch ändern.“

„Warum?“Elvira war verwirrt.

„Vor noch nicht allzulanger Zeit haben wir hier gesessen und uns die Mäuler über andere zerrissen,“erklärte er,„und einige dieser ‚Aasgeier‘ hieltest Du für Deine besten Freundinnen.“

Elvira lief es kalt den Rücken hinunter. Er hatte Recht! Barmherzigkeit hatte nicht sehr hoch auf ihrer Prioritätenliste gestanden. Sie sahen sich an, setzten sich an den Küchentisch und beteten.

Myrna machte derweil ihre Einkäufe. Sie ließ sich Zeit dabei, verließ aber nie die Hauptstraße, wo zumindest noch etwas Betrieb war. Viele grüßten sie freundlich, aber einige Frauen rümpften nur die Nase, eine wechselte sogar die Straßenseite. Myrna konnte sich noch gut an die Kaffeekränzchen erinnern.

„Myrna, meine Liebe,“der laute Ausruf direkt vor ihr, brachte sie ins hier und jetzt zurück. Beinahe wäre sie in Ethel Merman hineingelaufen. Ethel lächelte nur, als Myrna eine Entschuldigung stammelte und lud sie auf eine Tasse Kaffee ein.

„Wirklich sehr nett,“antwortete Myrna ängstlich,„aber ich möchte noch vor Sonnenuntergang zu Hause sein.“

„Keine Sorge,“grinste Ethel und öffnete ihre Handtasche, in der der alte Colt ihres verstorbenen Mannes lag.„Ich höre zwar schlecht, sehe aber noch sehr gut.“

„Dann komme ich gerne.“

„Außerdem streunt Mary-Rose hier irgendwo herum. Sie hat wohl heute niemanden zum Spielen und tut sich etwas wichtig.“Ethel’s Ton war weder angewidert noch süffisant, eher zufrieden.„Und das ist gut so. Inzwischen weiß jeder, daß sie schon einen Mann erschossen hat. Das sorgt für Ruhe.“

Während dieser Worte waren sie an Ethels Haustüre angekommen und traten ein. Nachdem sie abgelegt und Ethel das Kaffeewasser aufgesetzt hatte, setzten sie sich ins Wohnzimmer, wo schon ein Teller mit Gebäck stand.

„Nach dem Gesicht, das Mary-Rose heute machte, möchte ich ihr nicht in die Quere kommen,“setzte Ethel das Thema fort, und Myrna blickte augenblicklich zu Boden.

„Ich kann mir denken, warum sie dieses Gesicht macht,“preßte sie heraus, ohne es wirklich zu wollen.

„So,“hakte Ethel es freundlich nach,„warum denn?“

Jetzt half nichts mehr. Gleich würde Ethel sie achtkantig 'rausschmeißen.„Weil Mary-Rose mit mir bei Doktor Rivers war,“stammelte Myrna,„und … und …“

„Ja?“fragte Ethel immernoch freundlich.

„ … ich bin schwanger.“Myrna fühlte sich seltsam erleichtert und wartete auf den Sturm.

„Wenn es irgendeine Person in diesem Raum gäbe,“fing Ethel streng an,„der deswegen Vorwürfe gemacht werden müßten, dann wäre das allenfalls ich.“Ethel sackte in sich zusammen.„Ich muß Dich noch einmal um Vergebung bitten, Myrna. Ich höre nicht mehr so gut und habe Dein Schreien zuerst für den Lärm spielender Kinder gehalten. Als ich meinen Irrtum erkannte, war es leider schon zu spät, und in der Tür hörte ich dann den Schuß von Mary-Rose.“

„Sie verurteilen mich nicht?“fragte Myrna noch einmal zur Sicherheit.

„Warum denn, mein Kind?“fragte Ethel erstaunt.„Du hast nichts Falsches getan, und den Verbrecher hat sein Schicksal ereilt.“

„Mary-Rose meinte heute morgen,“plapperte Myrna erleichtert,„sie habe womöglich zu gut getroffen. Den Spaß, den Kerl am Galgen zappeln zu sehen, hätte man sich durchaus noch machen können.“

Ethel, die Myrnas Angst längst durchschaut hatte, dachte einen Moment nach und sagte dann:„Recht hat sie.“

Myrnas Augen wurden immer größer.

„Aber der eigentliche Skandal ist, daß Mary-Rose schießen mußte, weil unsere versammelte Männlichkeit sich nie auf einen Sheriff für dieses gottgesegnete Nest einigen kann.“Ethel war bei den letzten Worten dann doch etwas lauter geworden.

„Haben Sie das denen schon 'mal gesagt?“fragte Myrna.

„Nicht nur einmal, mein Kind,“seufzte Ethel resigniert,„nicht nur einmal.“

Es wurde noch eine nette Plauderstunde, so nett, daß beide die Zeit vergaßen.

Elvira blickte besorgt nach draußen. Die Sonne ging unter und noch keine Spur von Myrna. Es klopfte. Sie machte auf. Draußen stand Mary-Rose.

„Ich wollte nur sagen, daß Myrna bei Tante Ethel ist,“verkündete sie.„Soll ich sie abholen?“

„Nein, laß nur und geh nach Hause, Mary-Rose,“meinte Myrnas Vater von hinten.„Ich gehe gleich selbst.“

„Danke,“sagte Elvira.

„Ich wollte nur nicht, daß Ihr Euch Sorgen macht,“antwortete Mary-Rose.„Die beiden haben wahrscheinlich die Zeit vergessen.“

In diesem Moment kam Clayton vorbei und blickte zur Tür hinein:„Guten Abend, Allerseits.“

„Guten, Abend, Bürgermeister,“sagte Elvira,„kommen sie doch herein.“

„Danke,“wehrte der ab,„aber ich habe noch einen dringenden Termin.“

Trotzdem kamen die Jenkins noch nach draußen. Clayton grinste, als er auf den Apfelbaum zeigte:„Den schönsten Apfel haben Sie drangelassen.“

„Er hing zu hoch,“lachte Elvira.„Ich kam nicht dran.“

Plötzlich ertönte ein Schuß, und nur Sekunden später gab Mary-Rose Clayton den Apfel:„Bitte, Herr Bürgermeister.“

Clayton machte riesige Augen, betrachtete den Apfel von allen Seiten.„Ich sehe, daß mein Geld gut investiert ist,“sagte er.„Komm, Mary-Rose, ich muß zu Deinem Vater.“

„Gut,“grinste das Mädchen breit,„ich bringe Sie hin.“

Elvira verdrehte die Augen. Die beiden verabschiedeten sich und gingen.

Eine Stunde später machte ihr Mann sich auf, Myrna abzuholen.

Als Jenkins bei Ethel ankam, mußte er mehrfach klopfen, bis ihn jemand hörte. Endlich öffnete Ethel, nachdem sie durch das Türfenster geschaut hatte.

„Ach, Du bist es, Isaiah,“sagte sie.„Ich glaube, wir haben glatt die Zeit vergessen, Myrna.“

„Mary-Rose hat dran gedacht,“kommentierte Jenkins trocken, lächelte aber.

Myrna packte ihren Korb:„Ich bin sofort fertig.“

„Nicht so hektisch,“bestand Ethel und führte ihre Gäste wieder ins Wohnzimmer, wo eine Öllampe brannte.„Du nimmst doch noch ein Stück vom Gebäck, Isaiah, oder?“

„Wenn Du mich so fragst,“grinste der Angesprochene und setzte sich.

Als die beiden endlich zu Hause ankamen, blickte Elvira sie nur vorwurfvoll an.

„Ethel hatte gebacken,“erklärte ihr Mann.

Nun, gut. Ethel konnte backen, soviel stand fest.