11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Arena Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Emma ist verliebt: Paul versteht sie wie kein anderer, seit ihr kleiner Bruder verstorben ist. Die beiden haben sich zwar noch nie getroffen, aber online teilen sie alles miteinander. Paul will alles über sie wissen und Emma schneidet bereitwillig ihr ganzes Leben für ihn mit. Immer wieder fallen ihm Überraschungen ein, die er ihr über das Internet per Knopfdruck schickt. Aber die netten kleinen Gefallen, die Paul ihr tut und ihr Leben schöner machen, bekommen bald einen bitteren Beigeschmack. Denn für Paul scheint Emma das einzige Fenster zur Welt zu sein. Ihrem Wunsch, sich endlich zu treffen, weicht er aus. Was ist los mit Paul - und gibt es ihn überhaupt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 443

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

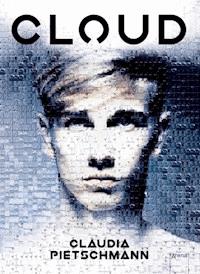

Claudia Pietschmann

CLOUD

Claudia Pietschmann,1969 in der Mark Brandenburg geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend inmitten zahlloser Bücher. Sie studierte in Berlin Betriebswirtschaftslehre und arbeitete anschließend als Marketingberaterin und Werbetexterin.

Weitere Titel der Autorin im Arena Verlag: GoodDreams – Wir kaufen deine Träume

Für meine Töchter

1. Auflage 2017 © 2017 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München – www.ava-international.deCovergestaltung: ZERO Werbeagentur, unter Verwendung von Bildern von ©FinePic®, München ISBN 978-3-401-80705-8

Besuche uns unter: www.arena-verlag.dewww.twitter.com/arenaverlagwww.facebook.com/arenaverlagfans

Inhaltsverzeichnis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Epilog

Danksagung

1

Seifenblasen schmecken wie Butterblumen. Ich weiß es, weil ich beides probiert habe. Das mit den Butterblumen ist schon viele Jahre her, als ich noch klein war. Aber ich erinnere mich an den Geschmack – bitter und irgendwie grün. Wie Seifenblasen, habe ich gerade festgestellt.

Ich liege in der Badewanne und habe die Augen geschlossen. Auf das kleine Schränkchen neben mir habe ich die Bluetoothbox gestellt, die in einer Endlosschleife mein Lieblingslied spielt. »Wonderwall«. Der Song beginnt gerade von Neuem und startet mit Gitarrenklängen, die mich auch dann beruhigen, wenn mein ganzer Geist in Aufruhr ist. Am Anfang ist da nur diese eine Gitarre und jedes Mal, wenn ich sie höre, wünsche ich, ich würde ein Instrument beherrschen. Nach und nach setzen der Gesang und das Schlagzeug ein und dann kommen in mir all die Gefühle hoch, die ich normalerweise weit von mir schiebe, weil ich sie nicht ertragen kann.

Das Badewasser ist inzwischen abgekühlt und ich beginne zu frösteln. Aber ich will nicht rausgehen, will die Welt noch eine kleine Weile ausschließen. Hier im Wasser fühle ich mich geborgen und leicht. Leichter als draußen auf jeden Fall.

Als auf der Treppe Stimmen erklingen, weiß ich, dass es damit vorbei ist. Ich halte die Luft an und tauche unter. Hören kann ich sie trotzdem. Es klopft.

»Alles gut, Emma?«

Ich tauche auf. »Alles gut, Mum.«

»Wirklich?«

»Klar, Dad. Macht euch keine Sorgen.«

Meinen Kopf habe ich schon wieder unter Wasser, als ich sie die Treppe runtergehen höre. Das schnelle Trippeln von kleinen Kinderfüßen fehlt. Seine Stimme, die nach mir ruft, fehlt.

Nie wieder werde ich sie hören.

Dieser Gedanke hängt über mir wie ein Schwert, das jeden Augenblick heruntersausen kann. Meine Augen fühlen sich komisch an, brennen, sind feucht – wenn das unter Wasser überhaupt möglich ist. In diesem Moment fällt mir auf, dass ich nicht weiß, wie lange ich den Atem schon anhalte, aber ich fühle mich gut und mich überkommt ein Gefühl der Freiheit, als ich feststelle, dass ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, Sauerstoff in meinen Körper zu lassen.

Nach ungezählten Sekunden tauche ich wieder auf und höre Mum von unten rufen, dass das Essen auf dem Tisch steht.

Es ist Dienstag und damit Pizzatag, was bedeutet, dass meine Mutter zwei Packungen fertigen Pizzateig aus dem Kühlschrank holt, ihn auf Blechen ausbreitet, die beigefügte Soße daraufklatscht und das Ergebnis anschließend mit allem belegt, was der Kühlschrank hergibt. Darüber kommt noch eine ordentliche Ladung Barbecuesoße und ab damit in den Backofen. Früher haben wir beim Essen gelacht. Vor allem, wenn ich wieder einmal den gekochten Schinken von meinem Pizzastück gezogen habe, als wäre es eine Showeinlage. Die anderen haben sich um die Stücke gerissen wie ein Rudel Löwen. Früher gab es zwei Pizzableche für vier Leute. Seit vier Monaten bleibt ein halbes Blech unaufgegessen, niemand macht sich mehr heißhungrig über den Schinken her und Mum hat aufgehört zu lachen.

Ich steige aus der Wanne, stehe zitternd auf den türkisfarbenen Fliesen in unserem Badezimmer. Dann trockne ich meinen Körper und meine Tränen und öffne die Tür. Im Flur ist es dunkel und ich bekomme einen Schreck, als nach einem vorsichtigen Schritt auf einmal die Strahler angehen, deren kaltes Licht mich blendet. Ich glaube nicht, dass ich mich je an unser neues Zuhause gewöhnen werde. Alles ist ungemütlich und kalt und fühlt sich nicht an, als ob man hierbleiben wollte. SmartHome nennt es Dad. Für mich ist es eher die Bühne der Rocky Horror Picture Show. Ich fühle mich nie unbeobachtet, denn dieses Haus scheint immer im Voraus zu wissen, was ich tun werde.

Meine Eltern wollten hier unbedingt wohnen. Nun klatsche ich zweimal kurz in die Hände, um das Licht wenigstens zu dimmen. Mir ist nicht danach, wie im Scheinwerferlicht die Treppen hinunterzuschreiten. Den großen Auftritt werde ich sowieso bekommen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Mum die Einladung einfach so übersieht. Ich habe sie absichtlich dort hingelegt, es aber so aussehen lassen, als sei es ein Versehen.

Dass das nicht fair ist, weiß ich. Aber wer ist schon fair zu mir? Vermutlich sitzen sie bereits unten zusammen im Esszimmer und reden darüber, welche Möglichkeiten es gibt, mich gegen meinen Willen psychologisch behandeln zu lassen.

Mum, Dad und ich – wir vermeiden es, einander anzusehen. Mum tupft sich die Mundwinkel mit der cremefarbenen Serviette ab, die perfekt zum Tischtuch passt, das wiederum ganz genau auf die seidenen Lampenschirme der beiden Stehleuchten abgestimmt ist. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das Essen heute besser ist und dass wir wirklich diese komplette, adrette Familie in dem perfekten, schönen Haus sind, in dem wir wohnen. Wer in diese Szene hineinplatzen würde, könnte nicht anders, als so zu denken. Aber es wird nie wieder so sein wie früher, wenn wir hier zusammensaßen und es egal war, ob der Käse verbrannt und der Teig zu weich war. Heute liegt der Hefeteig schwer in meinem Magen und der Käse zieht Fäden, wenn ich ein Stück abbeiße. Das letzte Stück Pizza habe ich noch nicht runtergewürgt, da beginnt Dad, unruhig auf dem Stahlrohrstuhl hin und her zu rutschen. Er wechselt einen Blick mit meiner Mutter.

»Emma, Liebling. Wir müssen mit dir reden.«

Ich mache ihm mit einer Geste klar, dass ich den Mund voll habe. Doch das wird mich nicht retten.

Jetzt löst Mum die Zipfel ihrer Granny-Schürze und setzt sich neben Dad. Sie streckt ihren Arm quer über den Tisch und ich tue ihr den Gefallen und schiebe meine Hand unter ihre. Ihr Lächeln ist fast wie früher. Aber eben nur fast. Es wäre doch schön, wenn wir immer so zusammensitzen könnten. So, wie es sich gehört für eine Familie – scheint es zu sagen.

»Worum geht’s?«, frage ich mit halb vollem Mund und schaue aus dem Fenster. Draußen ist es dunkel und ich kann den Herbststurm spüren, der in der Luft liegt. Ich hätte die Einladung nicht wie eine Provokation hinlegen sollen. Manche Kämpfe verliert man sowieso – egal, ob man in die Schlacht zieht oder gleich aufgibt.

»Diese Party. Wir möchten nicht, dass du hingehst. Wir erlauben es nicht. Ich dachte, wir haben das schon besprochen.« Der Tonfall meiner Mutter ist sanft, aber bestimmt. Ich bin sicher, so redet sie mit ihren Studenten.

Ich ziehe den Kopf zwischen den Schultern ein und beobachte, wie sie die Einladung, die sie plötzlich in der anderen Hand hält, zwischen spitzen Fingern hin und her dreht.

Ich hole tief Luft. »Das weiß ich, aber …«

»Emma! Es ist für uns alle schwierig … darüber hinwegzukommen, und es wird ganz sicher noch einige Zeit dauern. Aber Dr. Parker hat gesagt, dass so eine Krise gerade bei Jugendlichen …«

Mir schnürt sich der Hals zu und ich springe so heftig auf, dass die Gläser auf dem Tisch klirren. Ein schönes Geräusch, das die Dramatik unterstreicht. »Du hast mit Dr. Parker über mich geredet? Was hast du ihm erzählt? Das ist ein Vertrauensbruch!«

»Liebes, deine Mum meint es doch nur gut«, schaltet sich jetzt auch Dad ein.

Ich stemme die Hände in die Seite und weiß in dem Moment selbst nicht, woher ich die Energie nehme, laut weiterzusprechen. »Ich bin sechzehn. Mit sechzehn geht man auf Partys. Alle, die ich kenne, gehen auf Partys! Auf diese Party!« Ich hole Luft und genieße die schuldbewussten Blicke, die sie sich zuwerfen. »Der Umzug in dieses dämliche Haus. Keiner hat mich gefragt, ob ich das überhaupt will. Und dann immer diese Besorgtheit. Ich … ich muss auf meine Art damit fertig werden!«

»Was deine Mutter sagen will, ist …«

Mum erhebt sich, kommt zu mir und zieht mich in ihre Arme. Seit vier Monaten hat sie das nur ein einziges Mal getan. Ich wünschte, ich könnte es genießen, so gehalten zu werden. Aber jetzt kämpfe ich gegen die Wut an, die in mir brodelt, und schiebe ihren Körper sanft von mir weg.

»Emma, natürlich möchten wir, dass es dir gut geht und dass du das bekommst, was du brauchst. Aber weißt du, dieser Ort …« Sie zeigt auf die Einladung. »Ich glaube nicht, dass die Jugendlichen, die dort verkehren, in der aktuellen Lage der richtige Umgang für dich sind.«

»In der aktuellen Lage«, »darüber hinwegkommen«, »Krise« – meine Eltern sind so unfassbar kreativ darin, Worte zu finden, die ungeeignet sind. Und alles nur, weil sie noch immer nicht bereit sind, Ethans Tod auszusprechen. Die Wut lässt mich endlich sagen, was ich bisher nur gedacht habe: »Was ist die ›aktuelle Lage‹? Mein kleiner Bruder ist tot! Das ist er seit vier Monaten und er wird es für immer bleiben. Nichts in der Welt kann ihn zurückholen. Das ist keine ›aktuelle Lage‹, sondern eine, die sich nie wieder ändern wird!«

Mum schenkt mir einen Blick, der brennt vor Schmerz. »Ich weiß, wie sehr dir das zu schaffen macht. Und deswegen habe ich auch mit Dr. Parker gesprochen. Er hat versichert, dass er sich sofort um einen Platz in einer Selbsthilfegruppe für trauernde Jugendliche kümmern wird, wenn du einverstanden bist. Emma, du musst nicht so leiden. Es gibt Menschen, die dir helfen können, seinen Tod aufzuarbeiten. Du kannst dir das doch wenigstens mal ansehen. Vielleicht findest du in der Gruppe jemanden zum Reden.«

»Verdammt! Ich will aber nicht in eine Selbsthilfegruppe. Ich will, dass ihr mir erlaubt, ab und zu wieder eine normale Sechzehnjährige zu sein!« Tränen steigen mir in die Augen.

»Schatz«, sagt sie. »Wenn du wenigstens mit Matt …«

»Ich möchte da hingehen«, beharre ich. »Und zwar allein, ich brauche kein Kindermädchen!«

Ich steige die Treppe hinauf, von der ich wünsche, sie würde knarren, knirschen oder sonst irgendein Geräusch machen. Aber das tut sie nicht. Sie ist neu und hypermodern wie alles in diesem Haus. Es riecht neu, sieht unbenutzt aus und fühlt sich auch genauso an.

Endlich bin ich oben und öffne meine Zimmertür. Hier fühle ich mich halbwegs wohl, da dies der einzige Raum ist, der nach meinem Geschmack eingerichtet wurde. Hier hat Dad klein beigegeben, obwohl er sicher gern mitgeredet hätte, um mir eine komplett neue Umgebung, neue Möbel und neue Vorhänge aufzudrängen: ein neues Leben. Aber ich habe mich durchgesetzt und es ist genauso geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Die meisten Dinge hier besaß ich schon vor dem Umzug und ich habe darauf bestanden, sie zu behalten. Auch habe ich es geschafft, dass Dad keine SmartHome-Sicherheitsüberwachung in meinem Zimmer installiert hat. Und so ist es wahrscheinlich der einzige nicht per App steuerbare Raum bei uns. Mal abgesehen von der Heizung natürlich und den Jalousien, die im gesamten Haus angebracht sind.

Ich mag alles hier, den alten Schaukelstuhl, dessen linke Kufe bereits dreimal geklebt wurde, meinen Schreibtisch, den ich mit zehn Jahren auf einem Flohmarkt fand und unbedingt haben musste. Wenn ich mich im Sommer auf den Stuhl setze und Shorts trage, kitzelt das weiße Schaffell darauf meine nackten Oberschenkel.

Ich höre Mum und Dad in der Küche streiten. Mein Name fällt, eine Diskussion darüber, was werden soll. Keine Ahnung, warum Hazel und ihre Freunde auf einmal schlechter Umgang für mich sein sollen. Im Gegenteil: Nach dem Tod von Ethan ist Hazel diejenige gewesen, die mir dreimal in der Woche ihre Schulunterlagen kopiert und vorbeigebracht hat und auch immer wieder versuchte, mit mir zu reden, mich zu trösten, vielleicht sogar ein wenig aufzumuntern. Und ich weiß auch ganz genau, dass sie sich ausführlich mit meiner Mutter unterhalten hat, wenn ich niemanden sehen wollte. Nicht einmal sie oder Matt. Mir ist klar, dass alle sich Sorgen machen, nur das Beste für mich wollen. Vor allem, dass ich wieder glücklich bin. Auch meine Eltern. Früher wäre ich runtergegangen und hätte sie umarmt.

Matt sagt, es gäbe nichts im Leben, was einem einfach so zusteht. Erst habe ich gedacht, er meint, man müsse für alles kämpfen, aber er hat gesagt, das Gegenteil sei der Fall, und dann hat er gelächelt. Ich kann Matt eigentlich ganz gut leiden, aber es nervt mich, dass ich mich in seiner Gegenwart immer klein und unzulänglich fühle.

Zum Glück reißt mich das Klingeln meines Handys aus den Gedanken. Das ist kein Anruf, sondern der Wecker. 19:30 Uhr und damit Zeit, endlich was für die Schule zu tun. In den ersten Wochen nach dem Tod meines Bruders haben mich alle Lehrer mit Samthandschuhen angefasst. Dass das jetzt vorbei ist, ist gleichzeitig gut und schlecht. Gut deshalb, weil ich es hasse, eine Sonderbehandlung zu bekommen. Schlecht, weil ich es genossen habe, dass mich alle in Ruhe ließen. Mr Pennelow war der Erste, der beschloss, mich wieder so richtig fertigzumachen.

Obwohl ich allein im Zimmer bin, seufze ich laut und hoffe ein bisschen, dass mich jemand hört und von dieser elenden Paukerei befreit. Dann rücke ich mir den Stuhl zurecht und öffne das Buch, um endlich hinter den Sinn von Kurvendiskussionen zu kommen. Die Symbole und Zahlen verschwimmen vor meinen Augen und ich bin auf einmal entsetzlich müde. Mir fällt ein, dass ich heute in der »mourning group« auf Facebook noch keine virtuelle Kerze für Ethan angezündet habe, daher klappe ich den Laptop auf und logge mich ein.

Wie ich es mir gedacht habe, blinken mehr als zwanzig neue Chatnachrichten auf und unzählige Neuigkeiten haben sich auf meiner Timeline versammelt. Ich ignoriere sie, obwohl ich sicher bin, dass einige der privaten Nachrichten von Leuten aus meiner Klasse stammen, und freue mich, dass sie wieder normal mit mir umgehen und mich in ihr Leben einbeziehen. Ich bin froh darüber, denn Facebook lenkt mich wenigstens ab.

Fast automatisch gehe ich mit dem Mauszeiger hoch zu den Freundschaftsanfragen. Es stehen noch zehn Anfragen aus, aber nur ein Name erregt meine Aufmerksamkeit: Paul MacHancock. Das ist doch dieser Typ von der Trauerseite. Wir haben keine gemeinsamen Freunde und dennoch klicke ich auf seinen Namen und warte, bis sich das Profil aufbaut. Ein ernster Junge, ungefähr in meinem Alter, schaut mich mit großen Augen an, deren Farbe ich nicht erkennen kann. Volle blonde Haare fallen ihm widerspenstig in die Stirn. Sie glänzen feucht, als wäre er gerade aus dem Regen gekommen. Nicht die Spur eines Lächelns ist in seinem Gesicht zu erkennen. Ich scrolle mich durch sein Profil und sehe lediglich einige Titelbilder, die er in den letzten Jahren immer wieder ausgetauscht hat. Ein großer Hund mit weißem Fell rennt durch eine Landschaft, die mich an Schottland erinnert. Grüne Wiese vor grauem Himmel und dann sind da auch noch Felsen. Aber viel ist auf den Fotos nicht zu erkennen. Dieser Paul scheint kein besonders guter Fotograf zu sein.

Ich schaue mir die Informationen über ihn an, finde aber nichts weiter. Er hat weder seinen Wohnort noch seinen Geburtstag eingetragen. Auch seine Freunde zeigt er mir nicht. Eigentlich der klassische Fall für ein Fakeprofil, aber irgendwas hält mich davon ab, diese Freundschaftsanfrage einfach abzulehnen. Immerhin hat auch er jemanden verloren und außerdem kenne ich ihn schon, sozusagen. Ich navigiere zu der Trauerseite und scrolle die Posts der anderen nach unten, bis ich zu meinem ersten Eintrag komme.

Hallo, ich heiße Emma, bin sechzehn und ich habe einen nahen Verwandten verloren. Diese Seite habe ich durch Zufall gefunden und mir gefällt die Idee, dass ihr alle hier, obwohl ihr mich gar nicht kennt, an meiner Trauer teilhabt.

Ich weiß noch, dass ich nicht lange nachgedacht, sondern einfach geschrieben habe, was mir in den Sinn kam. Das war vor vier Monaten.

Paul war der Erste, der antwortete: Was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. (Laotse)

Ich habe mich damals über seinen Kommentar gefreut. Weil es überhaupt jemanden gab, der mich wahrgenommen hat in dieser Gruppe, in der alle so anonym waren. Für ein paar Minuten hat mich der Spruch richtig erleichtert, aber dann vergaß ich ihn und auch diesen Paul. Jetzt lese ich die Worte wieder und denke noch einmal neu darüber nach. Damals hat mich die Vorstellung getröstet, dass Ethan zum Schmetterling geworden ist. Aber jetzt kommt es mir so vor, als hätte das Zitat noch einen tieferen Sinn. Als wäre etwas versteckt hinter diesen Worten. Vielleicht geht es nicht nur darum, dass eine Raupe nicht weiß, dass sie zum Schmetterling werden wird. Vielleicht ist es einfach wichtig, den eigenen Blickwinkel zu erweitern. Nicht alles so hinzunehmen, wie es zunächst scheint. Wenn der Tod nicht einfach nur ein Ende ist, sondern auch einen Anfang birgt … Für etwas Schöneres, Größeres vielleicht, dann muss man nur hinsehen und die eigene Wahrnehmung korrigieren. Ich glaube, es würde mir guttun, wenn ich das könnte.

Ich nehme Pauls Freundschaftsanfrage an und gehe zurück auf sein Profil. Leider erfüllt sich meine Hoffnung nicht, nun etwas mehr über ihn zu erfahren. Für einen kurzen Moment bin ich enttäuscht und überlege gerade, ob ich ihm eine private Nachricht schicken soll, als ich auf der Treppe meine Mutter höre. Sie hat diesen unvergleichlichen Schritt, mit dem sie hinaufstürmt, als gäbe es eilig etwas zu erledigen.

Schnell klickte ich das Facebook-Fenster zu und öffne die Seite der Schule, um an meiner Präsentation zu arbeiten. Sie hat sich kaum aufgebaut, als die Tür aufgerissen wird.

»Emma, es tut mir leid.« Mum klingt immer so, als sei sie außer Atem, jetzt aber ist es besonders schlimm.

Ich wende mich um und sehe ihre glänzenden Augen, die verschmierte Mascara und die roten Flecken auf den Wangen. »Mum, was ist mit dir?«

Sie ist in zwei Schritten bei mir, reißt mich in ihre Arme und vergräbt ihr Gesicht an meinem Hals. Meine Finger graben sich in ihr glattes kastanienfarbenes Haar, um das ich sie beneide, weil ich die wilden Locken von Dad geerbt habe. »Emma, Schatz, ich muss endlich mit dir reden, obwohl dein Dad …«

Erneut Schritte auf der Treppe. Die Tür steht noch offen, daher sehe ich meinen Vater, wie er zwei Stufen auf einmal nimmt. Er stürmt mit erhobenen Händen ins Zimmer und ich bin nicht sicher, ob diese Geste Kapitulation oder Angriff bedeutet. »Liz, wir hatten besprochen, dass du ihr nichts sagst!« Er klingt sauer, aber so richtig. Seine schneidende Stimme trifft mich mit voller Wucht.

»Derek, aber ich finde, sie ist alt genug, um zu erfahren, wie es um uns steht.« Mum hat ihm das Gesicht zugewandt, umklammert mich aber weiterhin und deshalb spüre ich, wie angespannt ihre Muskeln sind.

»Es ist unser Problem, nicht ihres. Wir müssen eine Lösung finden und sie ihr erst dann mitteilen, wenn wir uns sicher sind«, sagt Dad.

»Sie ist alt genug und wir kommen nicht weiter.«

Mein Blick wandert zwischen Mum und Dad hin und her, als würde ich ein Tennismatch beobachten. »Könnt ihr mal aufhören, über mich zu reden? Redet mit mir! Sagt endlich, was Sache ist!«

Beide wenden sich mir zu. Dad schaut mich traurig an, Mum streicht über meinen Kopf.

»Ich werde vielleicht für eine Weile ausziehen.« Dads Worte bleiben in der Luft hängen, Mums Finger krallen sich in meine rechte Schulter. Das wollt ihr mir sagen?, denke ich und merke an ihrer Reaktion, dass ich es laut ausgesprochen habe. Mum holt Luft, um etwas zu erwidern, aber ich lasse sie nicht zu Wort kommen.

»Das ist es, was ihr mir sagen wollt?« Ich will, dass sie gehen und nicht eher wieder zurückkommen, bevor sie sich vertragen haben. Ich habe meinen Bruder verloren. Ethan fehlt uns. Wieso schaffen es Erwachsene, aus einer Katastrophe immer noch mehr rauszuholen?

Ich wende mich demonstrativ dem Laptop zu. Blind tippe ich auf den Tasten herum und weiß, dass ich alles vermasseln könnte, was ich bereits ausgearbeitet habe. Doch das wird nicht passieren, denn ich habe natürlich eine Sicherheitskopie auf der externen Festplatte. Typisch ich: immer noch ein Netz. Immer ein doppelter Boden zur Absicherung.

»Wir lieben dich, Emma, wir haben nur im Moment miteinander Probleme. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun.« Vermutlich hat Mum das aus einem dieser Selfhelp-Bücher, die sich auf ihrem Nachttisch stapeln. Und ziemlich wahrscheinlich hat man ihr dort auch diesen sehr ruhigen, sanften Tonfall antrainiert, mit dem sie zu mir spricht wie zu einem Kleinkind.

»Wir versuchen, eine Lösung zu finden, die uns alle zufriedenstellt. Ist es nicht so, Derek?«

Ich drehe mich zu den beiden um. Dads Blick hängt an Mums Lippen. Er nickt heftig, fast verzweifelt.

Tief hole ich Luft und wundere mich über den ruhigen Tonfall, den ich schaffe anzuschlagen. »Ich will keine Lösung, die uns zufriedenstellt. Ich möchte meine Eltern wieder! Und vor allem möchte ich, dass ihr jetzt geht.«

Als sie weg sind, lasse ich den Kopf auf die Tischplatte sinken. Ich stecke fest in einem Leben, das sich seit Monaten so anfühlt, als hätte ich aus Versehen eine falsche Tür geöffnet.

Meine Finger zittern, als ich die Präsentation schließe und zurück zu Facebook gehe. Ich klicke nun doch auf meine Nachrichten. Zwei Gruppenchats sind dabei, einen schließe ich sofort wieder – ich darf sowieso nicht auf Hazels Geburtstagsparty. Im anderen Chat geht es um die Präsentation, die ich gerade bearbeiten soll. Ich überfliege ihn kurz in der Hoffnung, dass er vielleicht gute Neuigkeiten enthält – dass jemand anders schon fertig damit ist und seine Notizen zur Verfügung stellt. Aber ehrlich gesagt, helfen würde mir eigentlich bloß, wenn Mrs Dorson morgen krank wäre und nicht zum Unterricht käme. Pech gehabt. Ich scrolle weiter und finde eine Nachricht von diesem Paul. Er muss mir sofort geschrieben haben, nachdem ich seine Freundschaftsanfrage angenommen habe.

Paul: Hey, danke, dass du meine Anfrage angenommen hast. Wir kennen uns aus der Gedenkgruppe. Erinnerst du dich?

Ich muss grinsen. Was für eine Frage!

Ich: Klar erinnere ich mich. Ich leide ja nicht an Gedächtnisschwund.

Fast hätte ich die Nachricht abgeschickt. Aber wie hört sich das denn an? Auf jeden Fall so, als würde ich mich an jeden Kerl, der mir im Internet begegnet, sofort erinnern.

Ich lösche alles und massiere meine Schläfen. Meine Finger liegen wieder auf der Tastatur, ich verharre kurz und schreibe dann: Ja, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Ich zünde dort immer eine Kerze an. Wen hast du verloren?

Bevor ich noch darüber grübeln kann, ob diese Frage zu persönlich ist, drücke ich auf Senden. Nun müsste ich mich endlich um die Präsentation kümmern, aber ich starre auf den Monitor und warte darauf, dass Paul antwortet. Dabei weiß ich nichts über ihn, nicht mal, ob er noch immer vor dem Computer hockt. Das ist der Deal mit Facebook: Wenn niemand sehen soll, dass du online bist, siehst du den Status deiner Freunde auch nicht. Ich denke kurz nach, dann gehe ich in meine Einstellungen und aktiviere den Chat. Es ist nach 20 Uhr und eine Menge Leute sind online. Auch Paul. Warum antwortet er dann nicht, er hatte mich doch schließlich kontaktiert? Ich werde noch genau fünf Minuten warten, wenn sich dann nichts tut, logge ich mich für heute aus. Vorsorglich schließe ich schon mal das Chatfenster. Da ertönt ein heller Signalton; er hat geschrieben.

Paul: Meine Mutter ist an Krebs gestorben, als ich zwölf war. Ich vermisse sie jeden Tag. Um wen trauerst du?

Ich streife meinen linken Hausschuh ab und schiebe den Fuß unter meinen Po. Einen Moment überlege ich, ob ich wirklich darüber reden möchte. Aber ich war diejenige, die gefragt hat, also sollte ich offen genug sein, auch ehrlich zu antworten. Und obwohl es seltsam ist, entspannt mich der Gedanke, dass ich hier im Internet halbwegs anonym bleibe. Da sind nur dieser Junge und ich, wir kennen uns nicht und werden uns nie im echten Leben begegnen. Und genau das ist es, was mich meine übliche Zurückhaltung bei diesem Thema verdrängen lässt.

Ich: Mein Bruder Ethan. Er war erst acht und ist vor ein paar Monaten vom Dach gefallen.

Kaum habe ich das abgeschickt, denke ich wieder daran, wie es einmal war, wie Ethan mich angesehen, gelacht und gejubelt hat, wenn ich mit ihm spielte. Ich sehe seine widerspenstigen Locken vor mir, die niemand bändigen konnte, nicht einmal Mum. Die Sommersprossen, die um seine Nase tanzten und sich hochzogen bis zur Stirn. Jedenfalls im Sommer. Ethan war noch so jung und jetzt ist er tot, ich dagegen bin noch da und irgendwie fühlt sich das falsch an.

Paul: Das tut mir sehr leid. Kein Kind sollte sterben müssen. Ich schätze mal, es ist zu früh, um dich zu fragen, ob du darüber hinweg bist. Hast du jemanden, mit dem du über deine Traurigkeit reden kannst?

In diesem Moment erfasst ein Schluchzen meinen Körper. Es steigt im Magen auf, kämpft sich nach oben und verlässt meinen Mund mit einem Ton, der in der Stille meines Zimmers seltsam laut klingt und nicht wie ein Laut, der von mir stammen könnte. Ich presse die Hand vor meine Lippen und muss mich einen Moment sammeln, bevor ich antworten kann.

Ich: Ich weiß nicht. Meine Eltern haben so viel mit sich selbst zu tun. Sie versuchen, sich um mich zu kümmern. Aber irgendwie sind wir alle in unserem eigenen Schmerz gefangen.

Ich hoffe, dass er das versteht, dass es sich nicht zu crazy anhört, als wäre ich so eine gefühlsduselige Tussi. So will ich nicht wirken, wollte ich noch nie. Ich bin stolz darauf, wenn mich andere tapfer nennen. Wenn sie mir sagen, wie gefasst ich damit umgehe. Aber das tue ich gar nicht, ich zeige es nur niemandem. Dieses Mädchen, das schon eine Woche nach dem Unglück wieder zur Schule ging, das bin ich nicht, nur nach außen.

Paul: Letztlich sind wir immer alleine, müssen unseren Schmerz alleine tragen, alleine damit zurechtkommen. Aber da sind Menschen, die dich unterstützen können, die helfen können, dass es leichter wird. Du solltest versuchen, solche Menschen zu finden.

Ich nicke, als könne er mich sehen. Dasselbe haben auch schon einige aus der Schule zu mir gesagt. Auch meine Eltern sind der Meinung, dass ich darüber reden sollte. Sie wollen nicht, dass ich die Trauer in mich »reinfresse«. Natürlich hat mir auch der Vertrauenslehrer Mr Lieberman angeboten, das Gespräch mit ihm zu suchen. Aber das ist nichts für mich.

Ich: Ich weiß das und normalerweise fällt es mir auch nicht schwer, mit anderen Menschen zu sprechen. Nur wenn es um mich geht, dann funktioniert das nicht.

Ich lehne mich gespannt zurück. Es kommt mir so vor, als würde ich Paul auf den Prüfstand legen, ihn checken wie eine alte Uhr auf dem Flohmarkt, die man am liebsten aufschrauben würde, um zu schauen, ob sie wirklich noch richtig funktioniert. Immerhin bin ich abgelenkt, und meine Präsentation wird vollkommen nebensächlich.

Paul: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn man über sich redet, hat man im besten Fall die ganze Aufmerksamkeit seiner Gesprächspartner. Aber man muss auch total ehrlich sein, sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Ist es das, was dir Angst macht? Dass du etwas von dir preisgeben musst? Fühlst du dich nackt?

Oh Mann, jetzt zucke ich wirklich zusammen. Mir ist schon klar, dass er das Wort »nackt« nur im übertragenen Sinne meint. Jedenfalls hoffe ich das. Aber irgendwie bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich mich nicht doch mit einem dieser perversen Typen unterhalte, die überall im Internet lauern. Ich kann doch nicht antworten, dass ich mich tatsächlich nackt fühle. Was wenn der Typ das zum Anlass nimmt, unser Gespräch in diese Richtung zu lenken? Ich meine: Wer ist dieser Paul MacHancock eigentlich? Was für ein Quatsch. Ich sollte mich wirklich endlich an meine Präsentation machen.

Nach einigen Minuten, in denen ich nicht schreibe, ergreift er noch mal das Wort.

Paul: Sorry, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Ich wollte das nicht. Wenn du mir nichts erzählen willst, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Wenn du magst, schick mir einfach eine Nachricht. Ich bin eigentlich fast immer online und kann dir schnell antworten. Gehe jetzt offline, mach’s gut.

Ich lese diese Zeilen und bin irgendwie doch enttäuscht, dass er nicht mal auf meine Antwort wartet. Was mal wieder beweist, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung sein muss, wenn nicht mal ich selbst mehr weiß, was ich will.

2

Am nächsten Morgen schnappe ich meine Schultasche und ziehe den Stick aus dem Port. Die Präsentation ist fertig, zumindest irgendwie mit Ach und Krach. Unten in der Küche geht das Licht automatisch an, als ich die Tür öffne. Hier sieht es so aus, als hätte noch nie jemand diesen Raum betreten. Die Marmorspüle schimmert sanft cremefarben, auf der Küchenplatte liegt kein Krümel und es duftet auf seltsame Art nach gar nichts. Ich ziehe die Spülmaschine auf, sie ist leer. Kein Frühstücksgeschirr, nicht einmal ein Messer ist darin. Während ich darauf warte, dass das Brot aus dem Toaster springt, fällt mein Blick auf die Einladung, die zusammengeknüllt auf dem Küchentisch liegt, und ich überlege, ob sich ein weiterer Versuch lohnt, meine Eltern zu überreden. Hazel würde sich freuen, wenn ich käme, aber eigentlich fehlt mir die Kraft für eine Party. Ich bin wie ein Auto, das mit angezogener Handbremse fährt. Irgendwann werde ich sie vielleicht lösen können, aber der richtige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen.

Mum hat mir wie immer ein Glas Wasser mit Apfelessig bereitgestellt, ein Post-it klebt daran: Mach es dir bitte in der Mikrowelle warm. Ich umarme und küsse dich, Mum.

Ich kippe das Zeug, das gut für meine Gesundheit sein soll, in die Spüle und nehme eine Dose Cola aus dem Kühlschrank. Den Toast bestreiche ich mit einer dicken Schicht Marmite, klemme ihn mir zwischen die Zähne und trage eine Banane und die Cola nach oben. Dort klappe ich meinen Laptop auf und logge mich bei Facebook ein. Leider hat sich auf meinem Account seit gestern Abend nichts mehr getan. Wenn ich diesem Paul jetzt schreibe, muss ich nicht den Rest des Tages mit der Enttäuschung klarkommen. Aber obwohl ich die halbe Nacht darüber gegrübelt habe, ist mir keine schlagfertige oder passende Antwort eingefallen. Irgendwie steht im Moment alles still, in mir, bei uns zu Hause, alles. Und leider gibt es eben auch keinen Schritt zurück. Paul war eine nette Abwechslung und vielleicht wirklich mal ein Gesprächspartner, beim dem sich die Worte zu sagen lohnen, die ich seit Wochen in mir festhalte.

Den Weg von der Bushaltestelle in der Sheen Road bis zur Schule gehe ich mit gesenktem Kopf, den Blick auf das Display meines Telefons gerichtet. Ich schaue während der Busfahrt immer eine Folge von Sherlock, und gerade jetzt trägt Benedict Cumberbatch dieses Grinsen im Gesicht, bei dem ich dahinschmelze. Gleich ist die Folge zu Ende und gerade als ich auf den Schulhof einbiege und das Telefon ausgeschaltet habe, eilt Dennis Fisher mit seiner altmodischen Aktentasche unter dem Arm an mir vorbei und stupst mir seinen Ellenbogen in die Seite. »Wieder auf deinem Sherlock-Trip?«

Ich nicke nur kurz, denn Dennis eilt schon im Stechschritt weiter. Ich stecke mein iPhone in die Umhängetasche und winke Erin und Hazel zu, die neben dem Eingang stehen und sich unterhalten. Aber bevor ich die beiden erreiche, sehe ich schon, dass ich ohnehin keine Chance habe, an IHM vorbeizukommen. Ich bin ein echter Morgenmuffel. Diese Uhrzeit und ich? Wir stehen auf Kriegsfuß miteinander, das war schon immer so. Der Einzige, von dem ich sicher bin, dass mir kein Sicherheitsabstand der Welt hilft, um morgens in Ruhe gelassen zu werden, steht lässig an die Wand des Schulhauses gelehnt und unterhält sich mit einem aus der achten Klasse. Als er mich sieht, löst sich Matt von der Wand, hebt grüßend die Hand und kommt langsam auf mich zu. Seine braunen, kurz geschnittenen Haare, die oben länger sind, fallen ihm ins Gesicht. Mit einer beiläufigen Handbewegung streicht er sie zurück und grinst mich schief an. Er trägt seine typische schwarze Jacke, die mit den langen Kordeln an der großen Kapuze, und hat seine Tasche locker über der Schulter hängen.

Matt ist mein ehemaliger Nachbar und quasi ältester Freund.

Matt hat für alles Verständnis.

Matt ist ein wenig komisch, aber ganz nett.

Matt ist ein guter Zuhörer.

Das sind vier Gründe, die mir spontan einfallen und für ihn sprechen. Allerdings ist Matt eben etwas komisch, so … intensiv. Wir sehen uns nur noch selten, seit wir keine Nachbarn mehr sind. Noch seltener, seit ich mich nach Ethans Tod zurückgezogen habe.

»Hi Stone«, sagt er und nimmt mich locker in die Arme.

»Matt. Alles gut?«, frage ich und füge schnell hinzu: »Was hast du mit dem Kleinen zu schaffen?«

»Er wollte was über die Sternbilder im Sommer und im Winter wissen. Wie geht es dir?«

Ich übergehe seine Frage, denn Matt ist der einzige Mensch, den ich kenne, der das nicht nur rhetorisch meint. »Wozu interessiert der sich für Sterne?«

»Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Warum weichst du mir aus?« Er sieht mir tief in die Augen. Intensiv, sag ich ja.

Ich seufze und überlege mir eine Strategie zur Flucht, als es zum Glück das erste Mal zum Unterricht klingelt. Also kann ich mich verabschieden, ohne was erklären zu müssen. Matt eilt mir hinterher und ich lege noch einen Zahn zu.

Er ruft: »Stone, du scheinst nicht in Form zu sein. Ein wenig Training würde dir guttun. Sehen wir uns nach der Schule?«

Ich drehe mich um und will etwas Schlagfertiges erwidern, aber der Blick seiner kaffeebraunen Augen besänftigt mich.

»Lass uns mal wieder joggen gehen. Das wird dir guttun, der heilige Marathon verspricht es dir«, meint er und faltet die Hände wie zum Gebet.

Ich muss lachen und denke, dass er recht haben könnte. Es wird Zeit, dass ich meine Laufschuhe wieder hervorziehe, einen Teil meines alten Lebens wieder zum Vorschein bringe. »In Ordnung, wann?«

In Sozialkunde komme ich heute nicht an die Reihe, meine Untersuchung vor der Klasse präsentieren zu müssen, sodass ich meinen Gedanken nachhängen kann. Mrs Dorson referiert irgendwas Grundsätzliches zu Präsentationen und den Umgang mit PowerPoint. Sie klingt ärgerlich. Als ich neugierig hochschaue, sehe ich Dennis, der mit hochrotem Kopf neben dem Beamer steht und völlig fassungslos zu sein scheint.

»Es tut mir leid, aber ich habe zu Hause keinen eigenen Computer. Deshalb habe ich die Präsentation gestern Nachmittag woanders vorbereitet. Da war sie noch völlig in Ordnung. Jemand muss die falsche Datei abgespeichert haben.«

Mein Blick wandert hoch zur Leinwand, auf der das Titelbild der Präsentation zu sehen ist. Irgendwer hat mit roten, groben Filzstiftstrichen ein nacktes Paar skizziert, das sich an den Händen hält und verliebt anschaut. Es sind unverkennbar Mrs Dorson und Percy Pennelow, unser Mathelehrer. Irrtum ist ausgeschlossen. Der Künstler hat ihren tiefen Haarknoten und die füllige Figur gut eingefangen, genau wie er auch bei Pennelow perfekt getroffen hat, wie er die letzten Haarsträhnen quer über seinen Kopf kämmt, um den nackten Schädel zu verstecken. Es gibt nur einen in dieser Klasse, der erstens Dennis nicht ausstehen und zweitens so gut zeichnen kann. Und jeder von uns hier im Raum weiß das.

Mein Kopf fährt rum zu Ken Bugham, der relativ unbeteiligt nach vorne schaut, sich aber ein Grinsen nicht verkneifen kann. »Du bist so ein Arsch«, zische ich und deute an, mich übergeben zu müssen. Wir sind doch nicht mehr dreizehn Jahre alt, Ken anscheinend aber schon.

Ich frage mich, warum Mrs Dorson nicht endlich den Projektor ausschaltet. Aber sie ist vollkommen damit beschäftigt, Dennis mit Blicken zu durchbohren. Der senkt den Kopf und starrt auf den polierten Holzboden, während die Lehrerin weiterredet: »Hör zu, Dennis, ich bin mir sicher, dass du das nicht gewesen bist. Und das sage ich nicht, weil ich dir vertraue, sondern weil ich dich seit drei Jahren im Kunstunterricht beobachte und weiß, dass du etwas Vergleichbares nicht zustande bringst. Ich bestehe darauf, dass du mir denjenigen nennst, der dafür verantwortlich ist.«

Dennis scheint immer mehr in sich zusammenzusacken. Allen außer Mrs Dorson ist klar, dass er nichts sagen wird. Niemand wagt es, gegen Ken aufzubegehren. Aber warum eigentlich nicht? Nur weil er der Sohn des Bürgermeisters ist, ein begnadeter Zeichner und der beste Rugbyspieler unserer Schule? Wie unwichtig und banal das alles ist, kotzt mich in diesem Moment so dermaßen an, dass ich mich sagen höre: »Sie wissen, dass es Dennis nicht war, und alle hier im Raum wissen es auch. Ich denke, Sie sollten ihm die Chance geben, das bis morgen wieder in Ordnung zu bringen. Lasst uns abstimmen. Wer ist dafür?« Ich hebe meine Hand und warte.

Die anderen starren mich an, als sei ich verrückt geworden. Selbst Hazel neben mir, die mich gut kennt, bleibt der Mund offen stehen und sie zwinkert mir anerkennend zu. Okay, das ist vermutlich der längste Monolog seit Monaten gewesen, der mir da über die Lippen gekommen ist, aber deshalb müssen sie mich doch nicht so anglotzen. Ich stupse Hazel an. Sie zuckt mit den Schultern und meldet sich ebenfalls.

Auch Tessa, Erin und Jill zeigen auf. Nach und nach gehen immer mehr Hände hoch, bis alle außer Ken dafürgestimmt haben. Mein Blick bleibt an ihm hängen. Meine Güte, ist der blöd.

Mrs Dorson hat das Phänomen wohl ebenfalls bemerkt und geht an mir vorbei bis zur letzten Bank. »Ken, was ist mit dir? Möchtest du uns etwas mitteilen?«

Kens Stirn umwölkt sich. »Nein, Mrs Dorson. Ich finde nur, Dennis hat seine Präsentation vermasselt und darüber hinaus hat er Sie auch noch lächerlich gemacht.« Wir alle warten geduldig, bis er sich um Kopf und Kragen geredet hat.

Mrs Dorsons Nase zittert ein wenig, ihre Nasenlöcher sind gebläht. »Du meinst, das soll mich darstellen?« Sie wendet sich um zur Leinwand und zeigt mit dem Finger auf ihr Abbild. »Ist das dein Ernst?« Ihr Blick wandert über die Klasse, sie mustert jeden Einzelnen von uns aufmerksam und fragt dann: »Noch einer hier der Ansicht, dass jemand mich in diesem Kunstwerk verewigt hat?«

Ich schüttle den Kopf und zucke mit den Schultern. Die anderen tun dasselbe, nur Ken sieht völlig irritiert aus. »Aber das sind doch ganz klar Mrs Dorson und Mr Pennelow. Verdammt, Leute, ihr könnt mich doch nicht so hängen lassen.« Er ist knallrot angelaufen und wirkt, als stünde er kurz davor zu platzen.

»Beruhige dich, Ken. Du hast offenbar einen sehr fantasievollen Blick. Das ist ja Künstlern in der Regel gegeben.« Damit geht sie wieder nach vorn. »Dennis!«

Er hebt den Kopf und schaut sie schuldbewusst an. »Du wirst morgen Gelegenheit haben, deine Präsentation zu zeigen. Und ich erwarte, dass es dann klappt. Wenn du keinen eigenen Computer hast, dann such dir jemanden, dem du vertrauen kannst, dass so was nicht noch mal passiert. Haben wir uns verstanden?«

Dennis nickt und Mrs Dorson geht zur Tagesordnung über, während ich Mandalas auf meinen Block male und mich frage, wie es passieren konnte, dass ich zur Mutter Teresa der Schule wurde.

In der Pause fängt mich Dennis auf dem Weg in den Speiseraum ab und geht neben mir her bis zur Essenausgabe, die heute erfreulich leer ist. Ich ignoriere ihn, nehme mir ein Tablett und stelle mich an dem rechten der beiden Schalter an, an dem es wie jeden Mittwoch Blaubeerpfannkuchen gibt. Hazel und Erin stehen wie immer links an der Salat- und Wok-Bar an, wo es meistens extrem voll ist. Dennis reiht sich hinter mir ein. Bisher hat er noch keinen Ton gesagt und um ihm zuvorzukommen, sage ich: »Ist schon okay. Ken hat es verdient, dass er aufgeflogen ist.«

Dennis ist ungefähr einen Kopf größer als ich und so hager, dass man denkt, er würde auseinanderfallen, wenn man ihn versehentlich anrempelt. Er beugt sich zu mir runter und flüstert: »Sorry, dass ich mich noch nicht bedankt habe.«

Ich nicke nur knapp, doch er geht keinen Schritt weg. Anscheinend hat er noch mehr auf dem Herzen.

»Also, ich wollte fragen, ob ich die Präsentation bei dir machen kann. Du weißt doch, ich habe keinen …«

»Keinen Computer. Ich weiß. Aber das ist heute ganz schlecht, weil ich nämlich mit Matt nach der Schule zum Lauftraining verabredet bin.«

Da erklingt eine weitere Stimme hinter uns. »Redet ihr von mir?«

Ich winke Hazel und Erin, dass sie uns schon mal einen Tisch suchen sollen, dann drehe ich mich um und sehe, dass Matt mit einem Tablett in der Hand hinter mir steht. Er hat dieses Talent, stets zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Eigentlich zu jeder Zeit an jedem Ort, an dem auch ich bin. Allerdings mag er als Sportler und Kapitän des Running Teams keine Blaubeerpfannkuchen. Zu süß, zu fettig, zu ungesund. Warum also heute? Matt reckt den Hals und ich ahne, dass er Dennis mustert, dann wandert sein Blick zurück zu mir. »Also, was ist los?«

Ich zucke mit den Schultern. »Nichts, was mit dir zu tun hat. Dennis braucht jemanden mit einem Computer, heute Nachmittag. Er hat mich gefragt und ich habe ihm bloß gesagt, dass das nicht geht, weil ich mit dir zum Training verabredet bin.« Ich wende mich wieder nach vorne und Matt legt mir die Hände auf die Schultern und drückt ein wenig zu.

»Er kann doch mitkommen. Du bringst deinen Laptop mit, er kann auf dem Sportplatz arbeiten, während wir unsere Runden drehen.«

Dennis hat den Kopf zu uns umgewandt und auf seinem Gesicht breitet sich ein Strahlen aus. Aber in mir schnürt sich alles zusammen. Ich will nicht, dass er mitkommt und mich beim Laufen beobachtet, ich möchte nicht, dass mich überhaupt jemand sieht. In den vergangenen Monaten war ich nur Gedanken, nur Gefühl, nur Trauer. Wie lange ist es her, dass ich meinen Körper gespürt und ihn an seine Grenzen gebracht habe? Dass ich Matt zum Training zugesagt habe, ist sowieso schon ein Zugeständnis.

Aber mir fällt keine passende Ausrede ein und bei Dennis’ hoffnungsvollem und Matts aufforderndem Blick knicke ich irgendwann innerlich ein. Da ich sowieso nach Hause muss, um meine Laufklamotten zu holen, kann ich Dennis auch meinen Laptop mitbringen, no big deal, hoffentlich. Das teile ich den beiden mit und ich glaube, Dennis kriegt sich fast nicht mehr ein vor Dankbarkeit.

Dann schnappe ich mir meine Pfannkuchen und schlendere zum runden Tisch neben dem Fenster, wo Hazel und die anderen meistens sitzen. Hazel winkt mir zu und zeigt auf den Stuhl neben sich. Die Mädels reden über Fluch der Karibik, von dem wohl der fünfte Teil rausgekommen sein muss, ohne dass ich das mitbekommen habe. Erin schwärmt von Johnny Depp und kommt aus dem Schmachten gar nicht mehr heraus. Die anderen brechen in Gelächter aus und ich bin froh, dass keine meiner Klassenkameradinnen einen Kommentar von mir erwartet.

Als ich den letzten Bissen Pfannkuchen runtergeschluckt habe, wendet sich Hazel an mich. »Machen wir noch was zusammen? Ich muss nur schnell mal was kopieren, dann könnten wir ins Café oder vielleicht zur Abwechslung mal shoppen gehen«, fragt sie. Sie mustert mich vom Kopf bis zu den Füßen und lässt ihren Blick wieder nach oben schweifen. »Könntest durchaus mal ein paar neue Klamotten brauchen. Ich finde, du machst viel zu wenig aus dir. Ein bisschen Schminke wäre auch nicht schlecht. Ich habe da neulich diesen Mac-Laden auf der Oxford Street entdeckt. Da schminken sie dich sogar zur Probe. Erin kommt auch mit.«

Ich schiebe meinen leeren Teller von mir weg und lehne mich auf dem Stuhl zurück. Noch vor einer Woche hätte ich mir Hazels Angebot gar nicht bis zu Ende angehört, sondern ohne nachzudenken abgelehnt. Heute fällt es mir nicht ganz so leicht, weil ich das Gefühl habe, dass ein wenig Spaß mich trösten könnte, aber ich schüttle dennoch den Kopf. »Nein, tut mir leid, aber ich kann heute nicht. Ich bin mit Matt zum Laufen verabredet.«

Erin schaut mich erstaunt an und wirft Hazel einen vielsagenden Blick zu. »Du verbringst deine Zeit also lieber mit Matt als mit uns. Gut zu wissen.«

Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder falsch reagiert wie gestern Abend im Chat. Haben sich in den vergangenen Monaten die Regeln geändert oder warum fällt es mir so schwer, die Erwartungen der anderen zu erfüllen? Ich ziehe die Schultern hoch und blicke hilflos in die Runde.

»War nur ein Scherz, Emma«, sagt Hazel, zwinkert mir zu und räumt die Tabletts ab. Ich schaue ihr und Erin nach und frage mich, ob ich nicht einfach über meinen Schatten hätte springen sollen. Neue Klamotten brauche ich wirklich und Shopping ist auf jeden Fall weniger anstrengend als Joggen.

Und womöglich kann man dabei sogar noch einfacher den Kopf abschalten. Das hätte ich auf jeden Fall dringend nötig – vielleicht wäre etwas Alltägliches wie ein Einkaufsbummel genau das Richtige gewesen.

Der Nachmittag und das Lauftraining mit Matt werden mich so was von fertigmachen. Ich weiß das, nachdem ich Dennis auf dem Sportplatz den Laptop gegeben habe und mit Matt an der Startposition stehe. Er trägt dieselbe dunkelgrüne Lauftight und das schwarze Achselshirt wie vor Monaten, als wir noch mehrmals wöchentlich gemeinsam trainierten.

»Okay, Stone, wir fangen langsam an. Ich möchte heute nicht, dass dir Schnelligkeit wichtig ist. Es geht erst mal nur darum, dass du wieder reinkommst.«

»Okay.« Wenn ich ihm zustimme, habe ich es schneller hinter mir. Keine Ahnung, warum ich mich darauf eingelassen habe, wieder mitzumachen. Andererseits: Meine Gedanken werden gleich vielleicht das erste Mal auf der Strecke bleiben, buchstäblich.

Als Matt mich prüfend ansieht, nicke ich zur Bestätigung.

»Du diskutierst heute nicht mit mir?«

Ich zucke mit den Schultern und lächele ihn auffordernd an. »Matt, lass uns einfach losrennen. Ich schwöre dir, dass ich es weder auf Schnelligkeit noch auf Ausdauer ankommen lassen kann. Ich bin ziemlich schlecht in Form.«

»Wenn du meinst? Aber in Ordnung, dann lass uns erst mal zehn Minuten locker traben, dann sehen wir weiter.« Wir checken unsere Pulsuhren und drücken auf Start. Dann laufen wir los.

Obwohl Matt sich an seine Worte hält, ist sein Tempo für mich nicht machbar – das merke ich nach den ersten Metern. Ich verlangsame, bis ich nur wenig mehr tue, als schnell zu gehen. Er wendet seinen Kopf nach hinten. »Was ist los?«

»Lauf nur. Ich muss erst mal meinen Rhythmus finden«, sage ich keuchend und würde am liebsten anhalten. Von wegen, meine Gedanken bleiben auf der Strecke. Von wegen, ich werde meine Kraft wiederfinden. Ich fühle mich schwer und schwach, sehne mich nach der Leichtigkeit und Abgeschiedenheit, wenn ich in der Badewanne liege.

Matt läuft kleine Kreise um mich herum. »Du wirst keinen Rhythmus finden, wenn du nicht endlich losläufst.«

Ich sammle meine letzten Reserven und beschleunige so weit, dass ich den Anschluss an Matt nicht komplett verliere. Als er merkt, dass ich kurz hinter ihm bin, läuft er etwas schneller. Ich ahne, dass er das nicht tut, um mich zu provozieren, sondern nur, weil er weiß, dass ich so meine Grenzen ausloten kann. Ich setze ein Bein vor das andere, passe mich automatisch seinem Tempo an und versuche auszublenden, dass meine Seiten schmerzen. Auf meinen Atem konzentriert, sauge ich Luft ein, warte einen Moment, bis sie in alle meine Zellen vorgedrungen ist, und stoße sie durch den Mund wieder aus. Ich habe Seitenstechen und versuche, es wegzuatmen, mir wird schummrig. Matt ist zu schnell für mich.

Glücklicherweise dreht er sich genau in diesem Moment um und zeigt mir an, dass die zehn Minuten vorbei sind. Erleichterung überkommt mich, ich stoppe und wische mir die Feuchtigkeit von den Wangen, von der ich nicht weiß, ob es sich um Schweiß oder Tränen handelt. Das war eindeutig meine Grenze. Vier Monate ohne Training und ich bin schlapp wie eine zu weich gekochte Nudel. Es wäre zum Verzweifeln, wenn es mir nicht so egal wäre.

»Nicht anhalten. Weitergehen!« Matt brüllt mich an, blinzelt dann aber verwirrt, als er hört, wie ich pfeifend Luft hole. »War das zu viel für dich? Dann bist du schlechter in Form, als ich dachte. Tut mir leid.« Er kommt auf mich zu und legt mir die Hand auf die Schulter. Ich gebe mir Mühe, so normal wie möglich zu atmen. Er soll nicht sehen, was mit mir los ist. Ich will weder Mitleid noch Mitgefühl. Eigentlich will ich nur meine Ruhe, auch wenn ich weiß, dass in der Ruhe die Gedanken an Ethan zurückkehren und eine ganz andere Schwere und Schwäche. Doch diese Seite möchte ich keinem zeigen. Verdammt, ich gestatte mir selbst diese Momente ja so gut wie nie! »Mit mir ist alles in Ordnung, bin bloß zu schnell gestartet. Ich glaube, es tut mir nicht gut, wenn wir zusammen laufen. Ich muss mein eigenes Einstiegstempo finden.«

Matts Gesicht verrät nicht, was er denkt, aber er weist mit der Hand auf einen der orangefarbenen Plastikstühle hinter der Bande, auf denen auch Dennis sitzt und mit konzentriertem Blick auf den Bildschirm starrt. Ansonsten ist der Platz leer, weil die meisten Sportclubs unserer Schule erst später am Nachmittag beginnen. Matt sagt: »In Ordnung, kein Problem. Dann setze ich mich und warte. Lauf einfach, so lange du kannst. Tut dir mit Sicherheit gut.«

Nach einem kurzen Nicken beuge ich mich herab und ziehe die Schnürsenkel fest. Ich würde gerne wieder schweben und mich leicht fühlen, wenn ich über die Bahn fliege, ich vermisse das Gefühl, meinen Körper anzutreiben und mit ihm im Einklang zu sein. Als ich den Blick wieder nach vorn auf die Bahn richte, regt sich der Ehrgeiz in mir. Ich will, dass ich wieder wie früher durchstarten kann! Mit dem rechten Fuß an der Startlinie stelle ich mir vor, es würde wirklich um etwas gehen wie bei einem echten Wettkampf. Ich schüttle meine Arme kurz aus, dann meine Beine, hole tief Luft und laufe locker los. Zuerst noch wirklich langsam, doch dann ziehe ich immer wieder das Tempo an. Die Umgebung nehme ich nur verschwommen wahr. Unter mir federt der braune Tartanbelag, ich mache einen Schritt nach dem anderen und fühle meinem Rhythmus nach. Einatmen – drei Schritte. Ausatmen – drei Schritte. Ich werde schneller und spüre, wie die Herbstsonne mich wärmt und ich zu schwitzen beginne. Es ist, als hätte mein Körper die Energie hochgedreht, und ich fühle mich zum ersten Mal seit vier Monaten, als wäre ich angekommen. Plötzlich fällt alles von mir ab. Jetzt laufe ich nur noch und kann das Denken endlich einstellen. Mein Atem geht gleichmäßig, die Beine werden langsam schwer und es beginnt, ein wenig in den Oberschenkeln zu ziehen. Herrlich – das ist ein Gefühl, das ich kenne, es ging mir immer so auf den ersten Metern. Wenn das passiert, kommt es nur darauf an, gegen den Schmerz anzulaufen, ihn zuzulassen und dennoch weiterzumachen. Ich beschleunige ein wenig, als ich merke, dass es besser wird. Es ist ein Wahnsinnsfeeling, als würde ich schweben, als berührten die Sohlen meiner Asics kaum den Boden. Mein Körper funktioniert wie eine Maschine, ich kann mich auf ihn verlassen. Dieses Gefühl habe ich vermisst. In diesem Moment glaube ich daran, dass ich das Ziel doch noch erreichen kann, für das ich schon seit einem Jahr trainiert habe. Marathon – ich grinse, als ich nach den ersten vierhundert Metern wieder an Dennis und Matt vorbeirenne. Ich winke ihnen zu. Dennis reagiert nicht, aber Matt schirmt seine Augen vor dem Sonnenlicht ab und streckt den erhobenen rechten Daumen in die Luft.

»Nicht schlappmachen!«, brüllt er.

»Niemals!«, schreie ich zurück und dann bin ich schon an ihm vorbei.

Die nächste Runde geht wie von allein und ich bin wieder bei den Stühlen angekommen. Matt lächelt mich an und ich sonne mich in dem Stolz, der in seinem Blick liegt. Drei Runden, also tausendzweihundert Meter mit Tempowechseln, und ich habe das Gefühl, noch ewig so weitermachen zu können.

Fast bin ich wieder allein mit mir, als ich aus dem Augenwinkel sehe, dass ein kleiner Junge neben Matt steht. Und mir fährt es in die Beine, beinahe knicke ich weg. Blond und braun gebrannt sieht er aus wie Ethan. Und er hält eines dieser aufblasbaren Schwimmtiere im Arm. Ich wende meinen Kopf, um sehen zu können, was das ist. Ein orangefarbener Fisch. Ein Clownfisch. Das ist seltsam, denn genau so ein Ding hatte Ethan immer mit im Pool.