Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

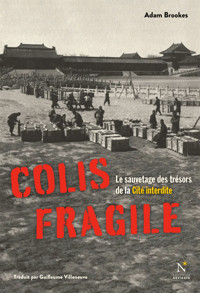

Pékin, printemps 1933. Un lourd silence règne sur la Cité interdite, demeure séculaire des empereurs chinois. Les troupes d’invasion japonaises sont aux portes de la ville. La guerre est là.

Malgré l’angoisse, une urgence absolue affole les conservateurs des collections d’art impériales : comment mettre à l’abri les magnifiques trésors dont ils ont la charge ? Une seule réponse semble possible, en ordonner l’évacuation.

Commence alors une course effrénée de seize années au cours desquelles les trésors impériaux seront transportés sur des milliers de kilomètres à travers la Chine, fuyant la terreur japonaise puis la menace communiste. Près d’un million d’œuvres et d’objets d’art franchissent ainsi rivières, forêts et montagnes, s’échappant des villes en feu et du chaos de la guerre.

Voici l’histoire d’un petit groupe d’hommes et de femmes admirables qui ont choisi de résister aux assauts de la barbarie. Une remarquable leçon de courage qui nous rappelle la prééminence absolue de la beauté dans un monde en proie aux pires violences.

À PROPOS DE L'AUTEUR

D’origine canadienne,

Adam Brookes (1963) étudie le chinois à la School of Oriental and African Studies de Londres, avant de devenir journaliste, producteur radio à la BBC, puis correspondant

à l’étranger, basé successivement en Indonésie, en Chine et aux États-Unis, où il vit désormais. Au cours de son parcours, il a réalisé des reportages dans une trentaine de pays, dont l’Irak, l’Afghanistan, la Corée du Nord et la Mongolie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Également traduits par Guillaume Villeneuve, aux Éditions Nevicata :

Patrick Leigh Fermor, Dans la nuit et le vent

Patrick Leigh Fermor, Un Temps pour se taire

Jan Morris, Trieste

Jan Morris, Sultan à Oman

Peter Frankopan, Les Routes de la Soie

Kevin Andrews, Le Vol d’Icare

Charles Sprawson, Héros et Nageurs

Alex Kerr, Japon perdu

Tim Mackintosh-Smith, Yémen

Kenneth Clark, Civilisation

Andrew Graham-Yooll, Un État de peur

Everett Ruess, Vagabond de la beauté

Pour S.

« Une œuvre d’art, c’est un objet, mais c’est aussi une rencontre avec le temps. »

André Malraux, Discours de clôture prononcé au Congrès international des écrivains, Paris, 1935

Note de l’auteur

La translittération du chinois dans l’alphabet latin peut se faire de diverses façons. De nos jours, on utilise habituellement la méthode pinyin à laquelle j’ai eu recours, sans signes diacritiques, pour la plupart des expressions et mots chinois du texte. J’ai toutefois choisi de transcrire certains mots, surtout des noms propres, dans le système Wade-Giles, en usage à l’époque où se situe l’action du livre. C’est ainsi que je désigne un personnage central du livre sous le nom de Na Chih-liang, puisque c’est la manière dont il transcrivit son nom, et non pas Na Zhilliang. J’ai choisi de désigner la ville où se trouve la Cité interdite sous le nom de Pékin, lorsqu’elle est évoquée avant la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Je l’ai ensuite appelée Beijing.

Le sceau qui figure en-tête de chaque chapitre correspond au caractère shou, qui signifie « garder » ou « protéger ». Il a été gravé par l’artiste John Shun-chieh Wang dans un style inspiré par le lishu, « la graphie des clercs » qui s’est développée vers le IIIe siècle avant notre ère.

Carte

PréludeLa Cité interdite

Pékin, le 28 janvier 1765

Nous commençons cette histoire dans une obscurité hivernale, argentée, sous un gel mordant. Des monticules de vieille neige durcie emplissent les cours impériales. De grands glaçons luisent aux avant-toits des palais. Les lacs sont gelés. La Cité interdite s’étend derrière ses hautes murailles protectrices rouge et ocre. Les vestibules et les temples, les jardins et les allées attendent, silencieux, suspendus dans la nuit.

À 4 heures du matin, un signe. La lumière d’une bougie vacille dans le Pavillon de la Nourriture de l’esprit. L’empereur des Qing, dont les vastes territoires s’appellent aujourd’hui la Chine, est éveillé. Les palais s’agitent. Les eunuques impériaux – émasculés dans leur enfance – courent à leurs postes dans leurs longues robes de soie, et leurs cris flûtés résonnent dans les pavillons. Wansuiye jixiang ! « Grande fortune à Sa Majesté ! » Les eunuques se précipitent depuis les cuisines vers l’appartement de repos de l’empereur, porteurs de seaux d’eau chaude. L’empereur quitte le kang, son lit surélevé et chauffé, et les femmes de chambre s’empressent de le remettre en ordre. L’empereur fait sa toilette. Un eunuque apporte un nécessaire de rasage emballé dans de la soie jaune impériale pour raser le visage impérial, le menton et l’avant du crâne. Puis il brosse la chevelure en arrière pour en faire une longue tresse dans le style mandchou.

L’empereur s’habille. En ce jour, il revêt une robe de soie jaune, un épais pantalon de soie blanche et des chaussettes de velours blanc. Il se drape dans une cape ourlée de fourrure noire. Il sangle une ceinture d’émeraudes et de perles. Il porte des bottes noires doublées de fourrure et une toque de fourrure noire. À l’extérieur, dans l’obscurité d’avant l’aube, une litière chauffée s’apprête à le transporter à travers les cours. Les eunuques le portent au-dessus des dalles glacées, leur haleine flotte dans l’air froid tandis que le minuscule convoi, avec ses lanternes, longe la masse indistincte des palais. Ce site est la résidence officielle des empereurs depuis sa construction par un million de serfs au début du XVe siècle. La grande enceinte accueille le gouvernement et l’administration, mais la Cité interdite constitue le saint des saints de l’empire derrière sa muraille rouge, le cœur sacré où seule la maison impériale peut vivre et évoluer à son aise.

L’empereur porte plusieurs noms. Son nom de famille est Aisin Gioro Hongli, en mémoire de son lignage issu des tribus toungouses établies dans les montagnes et les steppes glaciales de Mandchourie, loin au nord-est. Les ancêtres d’Aisin Gioro Hongli ont unifié politiquement et militairement les tribus sous une même identité, celle des Mandchous. Au XVIIe siècle, avec le déclin des Ming, les Mandchous ont déferlé vers le sud pour proclamer leur nouvelle dynastie, celle des Qing. Leurs armées, conduites par des généraux mandchous, ont pris Pékin en 1644. Avec le temps, ils en sont venus à dominer une immense étendue de l’Asie, depuis les mers tropicales du Sud jusqu’au plateau tibétain et aux grands déserts centraux de l’Asie en passant par le centre sinophone, soit un puissant conglomérat aux plans géographique, ethnique, linguistique et culturel.

Aisin Gioro Hongli, plus communément désigné par son nom de souverain, Qianlong, est le sixième empereur de la dynastie.1 En ce matin d’hiver de 1765, assis dans sa litière chauffée, Qianlong achève sa troisième décennie de règne. Âgé de 53 ans, c’est un homme de haute taille dont les portraits révèlent des traits fins, peut-être un nez proéminent, un menton volontaire. Son règne se situe dans une période d’industrialisation naissante, au début de la mondialisation. En Angleterre, James Watt conçoit la machine à vapeur. Le jeune prodige Mozart se produit à travers l’Europe. Louis XV règne à Versailles. En Amérique du Nord, les colons s’opposent violemment aux impôts levés par la Couronne britannique. Le Japon s’est refermé et isolé.

Les eunuques déposent la litière impériale devant le Palais de la Tranquillité terrestre. Il fait encore nuit. À l’intérieur, des chamans observent les rites du matin, cérémonies secrètes auxquelles président les femmes, effectuées en mandchou conformément à la tradition et accessibles aux seuls Mandchous. Une partie du palais est dévolue à une cuisine où l’on cuit de grands quartiers de viande en offrandes aux divinités mandchoues. Qianlong communie avec ses ancêtres durant une heure. L’air s’emplit de musique rituelle, de fumée et du parfum de porc bouilli.

À 5 heures du matin, Qianlong boit une soupe de nids d’hirondelles sucrée. Les eunuques le transportent hors de la Cité interdite par la porte occidentale vers les Palais du Lac. À 6 heures, l’empereur prend son petit-déjeuner dans le Pavillon du Plaisir de la table ; les plats – viandes, beignets, potages – sont préparés dans une cuisine comportant cent fourneaux puis déposés sur la table, enveloppés de soie jaune. Le cadre du petit-déjeuner impérial est magnifique. Le souverain mange dans de la vaisselle d’argent et de porcelaine sortie des fours impériaux, avec des ustensiles d’argent, d’or et de jade. Il mange seul et rapidement. Il s’en va au bout de quinze minutes et ses restes sont distribués parmi la famille et la maisonnée.

À l’aube, la litière ramène l’empereur Qianlong dans la Cité interdite, à son bureau dans le Palais de la Pureté céleste où, entouré de livres, de cartes et de peintures, il consacre du temps à la lecture. Il lit en chinois classique des textes d’histoire et de théorie politique et s’immerge dans les actes établis par ses ancêtres pour apprendre de leurs règnes. L’empereur a de nombreux visages qu’il doit tous maîtriser. Pour sa cour et son armée, dominées par les Mandchous, il est le descendant d’une dynastie conquérante. Pour l’administration et les élites sinophones, pour ses centaines de millions de sujets, c’est un souverain inscrit dans la tradition confucéenne de l’éthique, du gouvernement et du rituel, un vecteur d’ordre moral, de stabilité et de prospérité. Aux yeux des Tibétains et des Mongols, c’est un bouddhiste dévot, un étudiant des écritures qui se recueille dans les temples du Bouddha et des bodhisattva. Qianlong est un dirigeant, un soldat, un érudit divin et l’arbitre de la tradition et de la culture pour la totalité de l’empire Qing dans sa diversité et son polyglottisme.

Entre 8 et 10 heures du matin, l’empereur se change et retrouve certains de ses courtisans préférés pour boire du thé et composer de la poésie. À 10 heures, il regagne son bureau du Palais de la Nourriture de l’esprit et la journée de travail commence. Il prend connaissance de rapports venus de tous les coins de l’empire, auxquels il répond au pinceau et à l’encre dans une calligraphie limpide. Il reçoit des fonctionnaires pour évoquer des questions de gouvernement et les nominations aux fonctions administratives. Vers 15 heures, on lui sert un autre repas et il fait une petite sieste. Vers 16 heures, il mange des pâtisseries avec Fuheng, son fidèle chef d’état-major.2 Peut-être discutent-ils de leurs plans pour une campagne contre les Birmans qui doit commencer dans le Sud plus tard dans l’année.

À 17 heures, la journée de travail s’achève. L’empereur se retire dans le Salon des Trois raretés, un petit bureau douillet non loin de son appartement de nuit où il s’assied en tailleur sur un kang chauffé. La pièce doit son nom à trois œuvres exquises de calligraphie que Qianlong y a installées et c’est là qu’il se consacre à l’un de ses plus grands plaisirs, admirer l’art et les antiquités des collections impériales.

En ce jour, il passe deux heures, non en compagnie de courtisans ou d’épouses, mais d’objets, à les tenir, les caresser, les regarder. Parfois il appose son sceau sur une peinture ou compose un poème inspiré par un bronze ou une porcelaine. Nous ignorons les pièces exactes qu’il a considérées le 28 janvier 1765, mais nous savons qu’il a admiré à cette période un tableau intitulé La chasse au cerf, alors attribué à un artiste ayant vécu au Xe siècle de notre ère. Le tableau représente un chasseur élancé et vigoureux, peut-être originaire de la steppe mongole, montant un cheval furieux en train de charger. L’arc en main, le chasseur se penche sur l’encolure de sa monture, tout à sa proie. Un cerf blessé gît dans les spasmes de l’agonie. La peinture est une étude impressionnante du mouvement et de l’équilibre, de la violence et de la douleur. Profondément remué par l’œuvre, l’empereur y appose son sceau écarlate puis écrit un poème à sa louange. C’est à cette époque qu’il a admiré et scellé des paysages de maîtres ayant travaillé au XIVe siècle. Il compose des poèmes célébrant une hache rituelle antique en jade, un beau bol de jade ou une porcelaine délicate.3 Qianlong n’était économe ni de ses poèmes ni de son sceau : certains des plus grands chefs-d’œuvre de l’art chinois en sont festonnés.

De tels chefs-d’œuvre gagnent la Cité interdite par de très nombreux itinéraires. Au long des siècles, les prédécesseurs de Qianlong ont constitué leurs propres collections, dont certaines pièces, survivant aux effondrements dynastiques comme aux guerres, lui sont parvenues. Plusieurs lui sont envoyées comme tributs de régions très éloignées de l’empire, ou sont des cadeaux de fonctionnaires et de nobles recherchant sa faveur. D’autres sont des commandes ; l’académie impériale de peinture, les fours et ateliers impériaux s’attachent à produire des objets conformes aux spécifications exactes de la maison impériale et de l’empereur lui-même. Durant le règne de Qianlong, long de soixante ans, les collections impériales dépasseront l’immense chiffre du million de pièces. C’est le goût de cet empereur qui a marqué les collections de son empreinte et laissé aux générations suivantes sa conception de l’art chinois.

Les antiquités et objets d’art apportés à l’empereur en cette après-midi de janvier ne sont destinés qu’à lui seul. Le secret et la dissimulation sont des éléments cruciaux de la mystique impériale et les collections, comme la Cité interdite elle-même, sont cachées à tous sauf à la maison de l’empereur et à sa cour. On ne les expose jamais en public. De grandes parties des collections restent enfermées dans des réserves et leurs richesses sont invisibles même aux habitants du palais. Le mot collection n’y a pas le sens que lui donnerait un collectionneur européen. Nombre d’objets ont une fonction qui n’est pas décorative. On pourra se servir sur l’autel d’une belle porcelaine sortie des fourneaux impériaux lors d’un rituel confucéen ou bouddhiste complexe, ou d’antiques cloches en bronze pour de la musique sacrée. Quant à la calligraphie, elle fournit un exemple éthique autant qu’esthétique. La peinture dépeint l’univers et familiarise l’empereur avec ses sujets. Des vaisseaux de bronze portent des inscriptions de la plus haute antiquité, au sens philosophique et métaphysique. La majesté et la légitimité du pouvoir impérial sont étroitement imbriquées dans ces collections. Qianlong, installé dans le Salon des Trois raretés à la tombée de la nuit, ne se voit pas comme un amateur des « beaux-arts » comme on pourrait le penser. Il voit dans ces objets la manifestation physique d’un ordre cosmique plus élevé, dont la beauté et la complexité renforcent son sentiment d’occuper un rôle central dans l’univers. Dans un coup de pinceau, dans la chute du jour sur un ornement de jade, Qianlong discerne la forme du temps, la pulsation du pouvoir.4

À 20 heures, l’empereur se retire dans ses appartements de repos, sa journée est finie. Il régnera encore trente ans. L’empire Qing ne retrouvera plus la stabilité ni la grandeur connues sous son règne.

*

Dans les quelques décennies suivant la mort de Qianlong en 1799, l’empire entame son long déclin, affaibli en son sein par des révoltes, ébranlé à l’extérieur par la guerre menée par l’Angleterre et d’autres puissances coloniales. D’instinct, les envahisseurs ont compris le pouvoir symbolique des palais impériaux et celui des collections inestimables et fragiles qu’ils renferment. En 1860, les troupes britanniques et françaises pillent le Palais d’Été, à l’ouest de Pékin, bourrent leurs sacs à dos de jades et de joyaux, pulvérisent les porcelaines sur les dalles avant que les Anglais n’incendient les bâtiments. Un officier britannique, le capitaine J. H. Dunne du 99e d’Infanterie, trouve une portée de chiots pékinois dans les ruines et en ramène un jusqu’au pays pour l’offrir à la reine Victoria. Le chien deviendra un grand favori de la reine. On l’appelle Looty, c’est-à-dire le « pilleur »…

1900 voit revenir les soldats français et britanniques, mais cette fois avec des Américains, des Japonais, des Russes, des Allemands, des Italiens et des Austro-Hongrois, pour infliger des sanctions internationales à la cour des Qing, coupable d’avoir soutenu le soulèvement des Boxers. Ces derniers, groupement de pauvres et de marginaux, enflammés par un millénarisme xénophobe et mystique, ont assassiné les étrangers et les Chinois qui collaborent avec eux ; ils ont fait le siège des légations étrangères à Pékin. L’armée étrangère marche sur Pékin, libère les légations et met la ville à sac avec force viols et tueries. Les soldats s’enfoncent profondément dans la Cité interdite, provoquant la fuite éperdue des eunuques et concubines dans les cours et les allées. Pour les troupes, Pékin et ses palais sont l’idéal de la conquête victorienne, les cavernes d’Ali-Baba d’un empire corrompu et décadent méritant le pillage. Les régiments britanniques organisent des « ventes » pour maximiser leurs profits. De sagaces collectionneurs s’empareront de chefs-d’œuvre pour rien. Il faudra tout un wagon à un diplomate américain pour emporter son butin. Une partie du pillage se retrouvera dans les musées et collections privées d’Europe, d’Amérique du Nord et du Japon.

En 1911, les troupes des Qing se mutinent et les nationalistes chinois honnissant le pouvoir mandchou saisissent leur chance. L’empire s’effondre et avec lui des millénaires de monarchie. L’année suivante voit la fondation de la République de Chine, un enfant chétif traversé de guerres intestines, constitué de cliques et dirigé par des seigneurs de guerre. Le dernier empereur, l’arrière-arrière-arrière-petit-fils de Qianlong, Pu Yi, demeure dans la Cité interdite au milieu d’une maison impériale racornie, étiolée, et commande à une cour qui n’exerce plus aucun pouvoir. Avec le temps, les palais se délabrent, les tuiles jaunes glissent au bas des toits pentus, les herbes folles envahissent les cours. Les collections impériales, dépouillées de leur signification traditionnelle, négligées dans les bâtiments ruinés, sont une source tentante de profits en ces temps incertains. Les princes, les eunuques, les fonctionnaires du palais font discrètement sortir des œuvres d’art qu’ils revendent sur les marchés d’antiquités. Pu Yi, qui semble tenir ces collections pour sa propriété personnelle, exporte des pièces inestimables pour autant de garanties financières.

Qu’adviendra-t-il des immenses réserves de la maison impériale des Qing ? Des peintures délicates, des paysages sur soie époustouflants, des études intimes d’oiseaux, d’enfants et de fleurs, des scènes de vie dans les villes et villages ou sur les rivières débordant d’énergie et de mouvement ; des sculptures fragiles sur jade et sur ivoire ; des antiques bibliothèques de philosophie, de philologie et de science ; des rouleaux de calligraphie chéris par les empereurs ; des robes, fourrures et tapisseries ; des flacons de tabac à priser, des joyaux, des épingles à cheveux ornées en corail et pierres précieuses portées par les dames de la cour ; des trônes, armures et épées ; de la collection majeure d’horloges ; des montagnes de porcelaine, tasses à thé, vases, aiguières, bols vernissés dans le lumineux jaune impérial et le stupéfiant rouge cuivre ? Dans une nouvelle et fragile République chinoise s’efforçant de rejeter son passé impérial pour créer un présent moderne ?

Nul ne le sait.

Mais dans les années à venir, les collections impériales de Chine – ces centaines de milliers d’objets irremplaçables – vont connaître une série de voyages étranges et décisifs dans le temps et l’espace. Elles parcourront des milliers de kilomètres en vapeurs et radeaux de bambous, en trains et en camions, à dos de porteurs suants et éprouvés, à travers des chaînes montagneuses, vers l’amont des rivières, par des villes incendiées. Elles voyageront à travers une guerre dont l’ampleur et la sauvagerie dépassent l’imagination bien que son cours et ses retombées soient peu connus ou compris dans le vaste monde.

À travers tout cela, la survie des collections dépendra des efforts d’un petit groupe de conservateurs anxieux et épuisés, dirigés par un épigraphiste érudit, calme et consciencieux, qui paiera cher son dévouement total à sa tâche. Quant aux collections, elles subiront elles aussi une mutation symbolique à mesure que leurs conservateurs – comme ceux qui désirent s’en emparer cupidement – y verront l’incarnation d’un patrimoine culturel et d’une ambition nationale devant modeler la Chine moderne.

1 Les Qing ont pris ce nom en 1636 ; depuis la fondation de l’État en 1616 jusqu’en 1636, on les appelait les Derniers Jin.

2 Barmé, Geremie R., The Forbidden City, Harvard University Press, 2008, pp. 74-87.

3 Wu, Shizhou, 乾隆一日 (A Day in the Life of Qianlong), Yuan-Liou Publishing Co. 2002, Vol.2, pp. 219-28.

4 Pour une discussion sur la conception de Qianlong sur les collections impériales, voir Jiang, Nicole T. C., Emperor Qianlong’s Hidden Treasures : Reconsidering the Collection of the Qing Imperial Household, Hong Kong University Press, 2019.

1Un premier aperçu des collections impériales

Le 5 novembre 1924, le dernier empereur Qing, Pu Yi, se trouvait dans le Palais de la Nourriture de l’esprit, au cœur de la Cité interdite, à manger des fruits. Il avait alors dix-huit ans et il était marié. Son empire était mort depuis longtemps, mais avec l’accord de la jeune République chinoise, il occupait toujours les palais de la Cité interdite. Ce qui lui restait de courtisans et d’eunuques continuait de le traiter en empereur, s’agenouillait devant lui, le suivait et lui apportait des friandises. Certains d’entre eux rêvaient d’une restauration et qu’il puisse instiller une grande renaissance de la Chine, tout comme l’avait fait l’empereur Meiji du Japon à la fin du XIXe siècle. D’autres chapardaient et se préparaient au jour où tel ou tel seigneur de guerre les expulserait des palais et les jetterait à la rue au nom de la République. Pu Yi avait fait installer le téléphone dans la Cité interdite et avait acheté une voiture. Un tuteur britannique, Reginald Johnston, lui avait appris l’anglais et les usages du monde. Malgré cela, Pu Yi se plaignait d’être confiné et surveillé, que ses volontés modernisatrices fussent réprimées et son rôle vague et imprécis. Pouvait-il devenir un monarque constitutionnel ? Que pouvait-on emprunter à la monarchie japonaise ou à la famille royale britannique ? Il n’était pas rare que les seigneurs de guerre, qui rivalisaient pour avoir barre sur le gouvernement républicain, oublient de transférer les fonds nécessaires à l’entretien de sa maison. Les fonctionnaires du palais « vendaient ou hypothéquaient des tableaux, des antiquités, des calligraphies, des objets d’or et d’argent et de la porcelaine du palais chaque année » pour s’acquitter des dépenses de fonctionnement, écrivit plus tard Pu Yi.1

Quelle que fût la conception que l’empereur se faisait de son rôle, nul ne l’écoutait. La Chine replongea dans la guerre cette année-là. Les seigneurs de guerre de Mandchourie, armés et appuyés par le Japon, se heurtaient à ceux venus des provinces du Sud et du centre pour contrôler le Nord du pays. Des armées à moitié entraînées allaient et venaient dans les campagnes, déferlaient dans les villes, traînaient leur artillerie, éventraient les silos, volaient le bétail en ne laissant que ruines derrière elles. Quant aux seigneurs de guerre – dont les noms de guerre étaient « Tigre du Nord », « Maréchal de Jade », « Général Viande de Chien » – ils tramaient complots et anti-complots d’alliance, de tromperie et de traîtrise. Des factions et des cliques se constituaient et se défaisaient. Ces interminables conflits étaient « si follement compliqués », déplorait le North China Herald. « Ils se perpétuent sans cesse en jalousie, en intrigue et en guerre parce qu’une fois commencés, ils ne peuvent plus s’arrêter, en quelque sorte. »2 Des années durant, le faible et chaotique parlementarisme de la République fut éclipsé par les violentes querelles des seigneurs de guerre assoiffés de pouvoir.

C’est précisément l’une de ces trahisons de seigneur de guerre qui allait changer la Cité interdite et le sort des collections impériales à jamais. Le prétendu « général chrétien », un homme du nom de Feng Yuxiang, avait pris les armes pour appuyer l’alliance du Sud et du centre contre les Mandchous. Ses hommes, mieux entraînés, avaient reçu armes et conseils de l’Union soviétique. Cependant, au dernier moment, avec un culot stupéfiant, Feng Yuxiang retourna sa veste et prit le parti des Mandchous. Il réorienta ses troupes et lança ce qui était en fait un coup d’État ; il investit la capitale et prit la place de dirigeant effectif au nom de la République.

À 9 heures du matin, en ce matin de novembre 1924, alors que Pu Yi mangeait une pomme et bavardait avec sa femme, un détachement du « général chrétien » fit irruption dans la Cité interdite et ordonna à la garde de l’empereur de déposer les armes. Les intrus présentèrent aux fonctionnaires de la maison impériale un document annulant tous les accords passés entre celle-ci et la République. Pu Yi écrit que les fonctionnaires se ruèrent « affolés » dans son appartement. « Je me levai d’un bond, laissai tomber par terre ma pomme entamée et saisis le document. »3 Pu Yi avait ordre de quitter la Cité interdite. Il avait trois heures pour s’en aller, après quoi l’artillerie commencerait à bombarder les palais. L’empereur consentit à partir.

Les troupes du « général chrétien » emmenèrent le jeune homme inquiet et sa petite suite par la porte nord dans une demeure située au nord de la ville. Le tuteur de Pu Yi, Johnston, sans doute hanté par le souvenir de l’assassinat du tsar Nicolas II et de sa famille en Russie six ans plus tôt, supplia les diplomates étrangers de s’interposer. Les Japonais, y voyant une opportunité, offrirent à l’empereur leur protection. Ils lui proposèrent une maison à Tianjin, au bord de la mer, où le consul du Japon le tiendrait à l’œil durant sept ans. Le Japon échafaudait des plans pour Pu Yi et pour la Chine.

En Chine comme à l’étranger, l’éviction de l’empereur de la Cité impériale avait choqué, même si l’on s’y attendait peut-être. Selon le South China Morning Post, journal hongkongais, le « général chrétien », républicain engagé, « souhaite faire comprendre au pays que la monarchie a vécu. »4 Pour le North China Herald, il fallait discerner un motif plus cynique. Feng Yuxiang « tirera un immense profit de l’acquisition des trésors mandchous, dont la valeur se monte à des millions de dollars. »5 Les collections impériales et la conscience de leur valeur occupent une place de choix dans l’imaginaire politique de l’époque : on les discerne derrière tous les soubresauts des luttes politiques pékinoises. De folles rumeurs se répandirent selon lesquelles le « général chrétien » formait des caravanes de chameaux et de mules pour emporter les collections. Mais pour cette fois, le cynisme du Herald était déplacé : Feng Yuxiang ne pilla pas la Cité interdite. Au contraire, tandis que Pékin frémissait sous sa férule, les mois suivants connurent un effort inédit de conservation et de restauration.

Le « général chrétien », en s’emparant de la capitale, avait nommé un cabinet pour conforter sa mainmise sur la machinerie branlante du gouvernement républicain. Dans les jours qui suivirent l’éviction de Pu Yi, le cabinet prit à son tour le contrôle de toutes les anciennes propriétés impériales, dont la Cité interdite et son inestimable contenu. La commission chargée de la liquidation de la Maison des Qing, composée de quinze dignitaires issus du gouvernement républicain et de la vieille cour des Qing, prit les choses en main. Sa première mission consistait à savoir exactement ce que renfermaient les palais. Les fonctionnaires se dispersèrent dans les cours. Au 1er décembre 1924, chaque bâtiment recelant des parties des collections d’art avait été inspecté, fermé et scellé avec une bande de papier collée sur les portes portant la marque du fonctionnaire responsable de sorte que si l’on en ouvrait un on s’en apercevrait tout de suite.6 Mais comment mener à bien un inventaire complet de chaque objet dans tous les palais, pavillons et réserves ? Qui était assez calé pour décrire et cataloguer chaque livre, peinture, pièce exquise de jade sculpté, chaque bijou, chaque bronze ? Surtout, en ces temps de chaos politique et d’allégeances incertaines, à qui se fier pour qu’ils ne soient pas volés ? Les membres de la commission opinèrent qu’ils trouveraient la solution à l’Université de Pékin, la première université moderne de Chine, ouverte en 1898. On invita des professeurs, des experts en histoire et en littérature, en calligraphie, antiquité et archéologie, ainsi que quelques étudiants fiables, à s’associer à l’inventaire. Les ministères prêtèrent en outre des fonctionnaires et l’on détacha des policiers et des soldats à cette fin.

Le 23 décembre 1924, les premières équipes d’inventaire, engoncées dans des robes matelassées et des écharpes contre le froid cinglant, passèrent les grandes portes des murailles vermillon, traversèrent les cours désertes pour pénétrer dans les palais sombres et silencieux et commencer le catalogage.

Les premiers agents de l’inventaire de la Cité interdite se rappelaient avec effroi ces journées bizarres et glacées. Pour pénétrer dans le complexe palatial, ils progressaient dans le long corridor profond de la porte septentrionale de la Prouesse divine. Le vent d’hiver hurlait dans le couloir en les giflant. « Il était presque impossible de marcher. On aurait pu dire qu’on ‘tournoyait’ dans le palais » se rappelait l’un des témoins. Une fois à l’intérieur, en découvrant palais et cours intérieures, les experts furent frappés par la tristesse du cadre. Les mauvaises herbes poussaient si drues et hautes dans les cours muettes qu’il leur fallut une faux pour se frayer un chemin.7 À l’intérieur des pavillons obscurs, pleins d’échos, le froid était intense.

Les équipes étaient fortes de six ou sept personnes afin que leurs membres puissent se tenir à l’œil. Elles se réunissaient chaque matin. Les organisateurs de la commission assignaient à chacune un pavillon où travailler et leur remettaient les clefs. L’équipe se dirigeait vers le pavillon attribué et vérifiait l’intégrité du sceau. S’il était intact, elle pouvait le rompre, entrer et entamer l’immense tâche d’identification, dénombrement et catalogage de chaque article s’y trouvant. Les uns et les autres avaient un rôle bien défini. L’enquêteur choisissait un objet, l’identifiait et fournissait les informations spécifiques. Le secrétaire notait dans un registre tout ce que disait l’enquêteur en assignant à chaque objet – qu’il s’agisse d’une peinture, d’une sculpture, d’un livre ou d’un élégant fauteuil de la dynastie Ming – un numéro de série. L’étiqueteur inscrivait ce dernier sur une étiquette et l’attachait à l’objet. Toute pièce particulièrement importante était également photographiée. L’enregistreur rédigeait un compte rendu général des opérations de l’équipe.

Outre ces personnages centraux, chaque équipe disposait d’un fonctionnaire agissant comme une sorte de contremaître et de caution de l’honnêteté de l’équipe. On pouvait aussi leur adjoindre un policier ou un soldat, ainsi qu’un manœuvre pour aider à déplacer et transporter les objets. Au terme de chaque journée d’inventaire, l’équipe procédait à une vérification laborieuse de chaque notice. L’équipe devait rester ensemble ; il était interdit de se déplacer seul dans les salles. Tous les membres de l’équipe devaient porter des habits spéciaux pour l’extérieur, dont les manches étaient serrées avec de la ficelle pour empêcher toute dissimulation de petit objet précieux – comme un morceau de jade ou une cuiller à thé de porcelaine. Fumer était strictement interdit.8 Le tout premier pavillon où pénétrèrent les équipes fut le Qian Qing Gong, le Palais de la Pureté céleste, l’une des structures monumentales centrales de la Cité interdite où avaient vécu les empereurs Ming, où ils avaient vaqué à la conduite des affaires des siècles durant. Le tout premier article appelé au rôle et inscrit au registre, l’objet numéro un de tout l’inventaire, fut un petit tabouret de bois à deux marches. On l’utilisait pour atteindre les fermetures du haut des grandes doubles portes du Palais de la Pureté céleste quand on les fermait à la brune.9

Un jeune étudiant en archéologie de l’Université de Pékin, du nom de Chuang Yen, a rendu compte de l’expectative et de l’enthousiasme de ces premiers jours : « Il faisait si froid que nous ne pouvions bouger les mains. Les oreilles, le nez et les pieds nous picotaient (…) mais tous ceux qui travaillaient à l’inventaire étaient si excités qu’ils s’en apercevaient à peine. Nous ignorions notre faim et le froid et prenions un immense plaisir à ce que nous faisions. Tout le monde nourrissait le même désir de voir et comprendre le mode de vie de la cour et des palais, comment cela s’était vraiment passé et cette idée nous animait tous. »10

Chuang Yen était un garçon malingre de vingt-cinq ans, portant des lunettes et profondément fasciné par l’Antiquité. C’était un enfant unique né pendant le soulèvement sanglant des Boxers. Il avait à peine un an quand ses parents avaient fui la violence de leur ville natale de Changchun, dans le Nord-Est reculé du pays, pour gagner Pékin. Là, sa mère était morte de maladie. Malgré ce début de vie navrant, Chuang Yen avait grandi en enfant studieux et consciencieux, dont le père encourageait les études. Adolescent, il avait acquis une profonde foi bouddhiste. Il était végétarien et passait des heures en méditation et dans l’étude des Écritures. Au vif effroi de son père, il songeait à se faire moine mais cette piété ne dura pas. À son entrée à l’Université de Pékin en 1920, d’après ses descendants, Chuang Yen avait été très marqué par le raffinement urbain de ses professeurs, dont certains n’avaient que quelques années de plus que lui. Bien vite, il renonça à son mode de vie bouddhiste ascétique et revêtit un costume occidental à l’université. Il remangeait de la viande et était bien décidé à fumer et boire dès que possible. Dès lors, il allait se comporter en citoyen d’une république moderniste. Son évolution était à l’image de l’époque. La Chine changeait et le comportement adopté par un jeune érudit ambitieux – sa mise, son attitude et son point de vue intellectuel – changeait aussi. Mais cela résultait peut-être aussi du mûrissement de sa personnalité : durant toute sa vie adulte, il aima boire un verre et jouer avec vivacité au majiang. À mesure que la Chine sombrait dans une guerre généralisée, Chuang Yen allait faire preuve d’une force intime et d’un sens pratique rigoureux, inattendus de la part d’un être aussi chétif et d’une aussi bonne nature.

Tout en évoluant dans les palais à la fin de 1924, le jeune Chuang Yen cherchait à concilier les mythes et légendes entourant la Cité interdite avec sa réalité. Dans le Palais de la Pureté céleste, la grande salle du trône dont les toits de tuiles jaunes incurvés sont soutenus par de grands piliers écarlates de bois dur, il s’agenouilla pour sonder le plancher en tapotant les dalles. Selon la légende, raconta-t-il plus tard, l’une de celles-ci était creuse. Les fonctionnaires recherchaient cette pierre creuse lorsqu’ils accomplissaient le koutou devant l’empereur, en s’agenouillant et frappant le sol du front. La dalle creuse, à en croire la légende, résonnait particulièrement fort, en illustrant ainsi la fidélité du prosterné. En dépit de ses recherches, Chuang Yen ne trouva jamais cette dalle creuse. Mais il trouva bien la pomme que le dernier empereur était en train de manger quand les troupes du seigneur de guerre firent irruption devant lui. Elle gisait, desséchée et entamée, sur une table des appartements impériaux.11

Tous n’étaient pas enchantés par cette mission. Un autre étudiant, Na Chih-liang, venait de quitter le secondaire quand il fut enrôlé dans les équipes d’inventaire. Son père était un modeste professeur et sa famille résidait à Pékin. Le jeune homme s’était frayé un chemin dans une école charitable, financée par des dons étrangers, où il avait excellé. Son esprit vif, sa belle calligraphie avaient séduit ses professeurs et le principal l’avait recommandé pour l’inventaire de la Cité interdite. À 18 ans tout juste, sans formation universitaire ni moyens, ses perspectives auraient été limitées, mais au début de 1925, grâce à l’intervention du principal, il se retrouva à travailler à côté de professeurs et d’étudiants diplômés de l’université d’élite de Pékin, à vivre de ses talents. C’était un garçon trapu, au visage carré, au sens de l’humour charmant, franc et sans dissimulation. Il recelait une solidité et une constance que d’autres semblent avoir appréciées.

En son premier jour déroutant de travail, on fit de lui le preneur de notes de l’équipe responsable de l’inventaire du Zhai Gong, le Palais du Jeûne, complexe clos de pavillons bas à piliers et de cours spacieuses construit au début du XVIIIe siècle, auquel on accédait par un imposant portail rouge. L’empereur y résidait plusieurs jours en prévision d’importants rituels ; dans un esprit de purification, il s’y abstenait de vin, de viande, d’oignons, d’ail et de rapports sexuels. Les pavillons étaient remplis de porcelaine et Na Chih-liang se souvenait de salles de vases aux motifs de blancs neigeux et de bleus intenses. Les poêles n’étaient pas chargés et il faisait un froid atroce. On remit au jeune homme de l’encre et un pinceau. Il se prépara à inscrire l’identification de chaque objet à sa présentation et à lui assigner un numéro de série, mais lorsqu’il ouvrit l’encrier, l’encre était gelée et le pinceau si dur qu’il était inutilisable. Le chef d’équipe lui rétorqua sèchement qu’il était bien clair, dans les conditions présentes, que l’encre serait gelée. Il n’avait pas d’autre solution que de se mettre le pinceau dans la bouche et de l’humecter dans l’espoir qu’il ferait fondre quelques gouttes d’encre à chaque fois qu’il le remettrait dans l’encrier. À moins qu’il n’eût une meilleure idée ? Na Chih-liang se rappelait avoir peiné toute la journée à sucer son pinceau, avec le goût de cendre de l’encre dans la bouche, glacé jusqu’aux os ; quant à ses caractères, ils étaient si pâles qu’ils étaient à peine lisibles. À un moment, un collègue plus savant se tourna vers lui pour lui demander s’il s’intéressait aux extraordinaires antiquités qu’ils maniaient.

— Non ! répondis-je. Toute cette porcelaine ! En quoi ces bols et tasses à thé diffèrent-ils de ceux que nous avons chez nous ?

Tout le monde se mit à rire.

— Parce que les bols et les tasses que tu as chez toi valent vingt ou trente centimes alors que ceux-ci valent des dizaines de milliers de yuans !

— Pourquoi valent-ils si cher ? m’enquis-je. Étudie ! dirent-ils. Alors tu comprendras.12

Quand l’équipe de Na Chih-liang eut fini le travail du jour, elle ferma et scella le Palais du Jeûne et gagna, dans l’air glacé et l’obscurité croissante, les bureaux administratifs. Une fois au chaud dans les bureaux, le jeune homme ressentit de terribles démangeaisons dans les pieds. Alarmés, ses collègues l’informèrent que c’était peut-être un signe que ses orteils avaient gelé. Ils le renvoyèrent chez lui pour qu’il se trempe les pieds dans de l’eau chaude. On lui dit de revenir convenablement habillé le lendemain. Na Chich-liang se rappelait son sentiment d’épuisement et de malaise – il décida de trouver le moyen de protéger ses pieds du froid.

Tel fut le début peu prometteur d’une carrière extraordinaire. Cet adolescent découragé, incapable de faire le distinguo entre la porcelaine impériale et les bols de riz maternels, consacrerait sa vie aux collections impériales. Le manque de formation académique ne l’arrêterait jamais ; il allait acquérir une profonde expertise de la conservation, notamment pour les objets de jade sculpté. Mais Na Chih-liang était un homme sûr de lui, robuste et décidé, toutes qualités précieuses dans la dislocation et l’incertitude de la guerre, quand votre survie dépend de décisions prises à la seconde. Lors des terribles années qui s’annonçaient, sa force et sa bonne humeur contribueraient à soutenir tous ceux qui l’entouraient.

*

Parmi les magnifiques œuvres d’art trouvées dans les palais par les équipes de l’inventaire au cours de l’hiver 1924-1925 figurait une peinture sur rouleau, longue d’environ quatre mètres, vieille d’un millier d’années. On peut en traduire ainsi l’intitulé : Première neige sur la rivière. Un rouleau chinois est roulé serré et maintenu par une bande de tissu. Pour le regarder, il faut poser le rouleau sur une surface plane, défaire le ruban et dérouler le rouleau de droite à gauche, petit à petit. L’œil du spectateur flotte sur le rouleau et passe d’un épisode à l’autre de la peinture. L’expérience est totalement différente de la contemplation d’une peinture occidentale où l’on observe une image encadrée depuis un point de vue unique comme on regarderait une scène par une fenêtre. Le rouleau chinois vous invite à vous déplacer tout en le déroulant, à vous rapprocher de la surface de la peinture pour en saisir le détail, à vous en éloigner pour saisir l’ensemble, enfin à marcher de droite à gauche pour voir l’œuvre se développer et changer, en voir se dérouler les éléments narratifs, l’histoire. En un sens étrange, admirer un rouleau est une expérience temporelle aussi bien que visuelle.

À mesure que se déploie Première neige sur la rivière, la peinture révèle un monde autonome : une rivière en hiver, avec des pêcheurs et des voyageurs qui longent la berge entre d’antiques arbres noueux. Le monde est figé dans le froid. Un vent mordant ébouriffe l’eau, fait ondoyer les roseaux, glace les pêcheurs qui manœuvrent leurs esquifs sur l’eau à la gaffe et scrutent les filets. Les voyageurs suivent le chemin qui longe la rivière. Vient d’abord un gentilhomme à cheval en compagnie de son domestique âgé. Suivent ses deux concubines, montées sur des ânes visiblement rétifs. Leurs robes sont gonflées par le vent tandis qu’elles échangent des doléances. Derrière marchent deux misérables serviteurs, des gamins. L’un d’eux se souffle sur les doigts pour les réchauffer. Les détails centraux de la peinture concernent l’eau, le vent, les roseaux, les vies précisément observées des pêcheurs, leurs bateaux, leurs filets complexes et les nasses, les huttes de joncs tressés où ils se blottissent pour se réchauffer. La peinture pourrait être une étude du froid et du lugubre, mais ce n’est pas le cas. La description des pêcheurs et de leur mode de vie est riche et positive et le peintre égaie l’atmosphère en frottant branches et herbages de neige, vive et surprenante dans la pénombre.

L’auteur de Première neige sur la rivière s’appelait Zhao Gan : il vécut et travailla au Xe siècle de notre ère, à une période qu’on appelle en Chine celle des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, lorsqu’une profusion d’états antagonistes et éphémères grandirent et déclinèrent après la chute du puissant empire des Tang. Zhao Gan vivait dans le royaume dit des Tang du Sud, apparu brièvement dans les régions humides et fertiles de l’Est, juste au sud du fleuve Yangtsé. Ce royaume des Tang du Sud ne survécut que quatre décennies, de 937 à 976, avant d’être conquis par les armées des Song, dont l’empire durerait des siècles. L’ultime dirigeant des Tang du Sud, Li Yu, de 961 à 976, était un homme complexe qui négligeait sa charge de souverain, lui préférant l’écriture de beaux poèmes. Les troupes victorieuses le firent prisonnier et lui laissèrent la vie sauve, non sans l’humilier en confisquant ses palais, ses collections et bibliothèques et en incorporant sa jeune femme dans le harem des Song. Li Yu mourut en 978, vers quarante ans. Selon certaines sources, l’empereur Song l’aurait fait empoisonner, selon d’autres, il mourut de maladie.13

Durant les quinze années mouvementées de son règne d’ultime souverain des Tang du Sud, Li Yu fut un grand mécène. Il entretint une académie de peinture qui produisit des œuvres monumentales, dont certaines ont survécu, parmi lesquelles le tableau qui nous occupe. Nous le savons par la brève inscription figurant en tête du rouleau, due à l’empereur lui-même : « Première neige sur la rivière, peint par Zhao Gan, étudiant de l’académie. » Nous savons donc exactement quand et où le tableau fut créé mais il reste encore beaucoup à apprendre à son sujet. Nous savons qu’il a séjourné dans les collections impériales des Song car il figure dans un énorme catalogue réuni par quelques personnes diligentes au début du XIIe siècle. Quand, en 1127, les empereurs Song abandonnèrent un pan immense de leur territoire aux hordes de cavaliers venues du nord, les Jin, nous pouvons supposer sans grand risque que cette peinture figura parmi les trésors ravis par ces Jin ; l’un de leurs empereurs, Zhangzong, y a apposé son sceau, sous forme d’une coque d’arachide.

L’État Jin, à son tour, succomba aux assauts mongols en 1234, après deux décennies de guerre, et Première neige sur la rivière entra dans les collections des empereurs mongols. Au beau milieu du rouleau figure le sceau de l’empereur Jayaatu Khan, qui régna entre 1328 et 1332. Trois caractères minuscules l’accompagnent, tracés de la main impériale. Ils signifient à peu près « œuvre située dans la plus haute catégorie d’excellence » ; un empereur mongol loue le travail d’un Chinois asservi, peut-être pour montrer son goût et sa culture. Après quoi le tableau semble être passé dans des collections privées pour un certain temps – c’est ce que nous apprennent les sceaux d’importants collectionneurs – mais les énormes sceaux des puissants Qianlong ne peuvent nous échapper : ils nous informent qu’au XVIIIe siècle, Première neige sur la rivière avait retrouvé les collections impériales de la Cité interdite. Peut-être Qianlong l’admira-t-il, assis en tailleur sur son kang chauffé dans le Salon des Trois raretés, par une soirée neigeuse.

Le peintre Zhao Gang s’est servi de pinceau, d’encre et d’un peu de pigment sur soie pour créer son tableau. Il a passé des milliers de coups de pinceau, défini chaque vaguelette à la surface de la rivière, autour de la proue d’un esquif, chaque roseau battu des vents. Une peinture chinoise traditionnelle ne peut accueillir d’erreur : l’artiste ne peut procéder à un repentir, gratter le pigment et faire un autre essai. Un coup de pinceau raté est décisif, il entraîne le ratage de l’œuvre. On attend de l’artiste qu’il ait une maîtrise absolue du pinceau : on a du mal à se représenter la discipline extrême que s’imposa Zhao Gan au Xe siècle, dans les effrayantes années de déclin du royaume des Tang du Sud, pour atteindre sa maîtrise technique.

Quand l’équipe d’inventaire tomba sur le rouleau par une de ces froides et lugubres journées dans la Cité interdite, qu’elle le déroula avec soin et découvrit les pêcheurs, les roseaux, le vent glacé et l’eau, ce fut très certainement la première fois qu’elle le voyait. Elle pourrait en avoir même ignoré l’existence. Cependant, un conservateur compétent aurait perçu aussitôt le voyage de l’œuvre dans l’espace-temps grâce aux sceaux et inscriptions figurant sur la poignée. Les semaines passant, les équipes tombèrent sur des milliers et des milliers d’œuvres d’art saisissantes, antiques, extrêmement fragiles, ayant survécu à des siècles de guerre, bouleversements et changements. Dans les recoins obscurs de tel palais, Na Chih-liang et ses collègues découvrirent des coffres de bois scellés avec du fil de fer et des cadenas en cuivre. Les membres de l’équipe les forcèrent et trouvèrent des douzaines de peintures, dont de véritables chefs-d’œuvre. Ils eurent l’impression que quelqu’un – peut-être le dernier empereur Pu Yi lui-même ? – s’était préparé à les faire sortir de la Cité interdite pour les vendre ; pour Na Chih-liang, les équipes d’inventaire étaient arrivées juste à temps.

Les humbles secrétaires et étiqueteurs poursuivirent leur tâche étrange dans les palais glacés. Les mois passèrent, l’hiver s’allégea et au cours des premiers mois de 1925, l’inventaire comprenait des centaines de milliers d’objets, nommés, numérotés et identifiés dans les registres par les coups de pinceaux clairs et nets du jeune lycéen Na Chih-liang, de l’archéologue réfléchi Chuang Yen et d’autres de leurs pairs. Les membres les plus expérimentés des équipes commençaient à saisir l’immensité et la profondeur des collections impériales. Si par le passé ils n’avaient fait qu’apercevoir celles-ci via des pièces isolées sorties des palais grâce à des vols ou des dons, ils commençaient à mesurer la totalité de ce qui se trouvait dans la Cité interdite. Ils en venaient à saisir que ces collections étaient une sorte de carte de tout un univers intellectuel, une vaste ressource dans la quête des origines et de l’évolution d’une civilisation.

Na Chih-liang et Chuang Ye ont tous deux écrit des souvenirs détaillés et émouvants de cette époque et des années suivantes. Ces écrits sont cruciaux pour comprendre la suite des événements. Cependant, travaillant au côté des équipes d’inventaire, il y avait une personne qui laissa peu de réminiscences personnelles tout au long de sa vie. Bien qu’elle se tienne au beau milieu de cette histoire extraordinaire, nous n’en voyons que le reflet dans la mémoire des autres et dans des documents officiels. Il s’agissait d’un professeur calme, aux manières douces, de l’Université de Pékin, du nom de Ma Heng. Le professeur Ma Heng était riche, de petite taille, très cultivé, épris de costumes bien coupés et de cigares. Sa famille était originaire du littoral, non loin de Shanghai. Sa passion constante le portait vers l’épigraphie, l’étude des inscriptions, des mots gravés sur des matériaux durables comme la pierre ou le bronze, qui puissent transmettre l’histoire, la langue et les philosophies de l’Antiquité. Il s’était plongé dans l’étude de ces inscriptions depuis son adolescence et aspirait à une vie d’érudit.

Ma Heng s’intéressait peu à la politique et pas du tout à la guerre, en dépit de l’influence qu’elles auraient sur sa vie. Il se voua entièrement à protéger les collections impériales du pillage et de la destruction. Il n’en serait récompensé, à la fin, que par la douleur et l’humiliation.

1 Pu, Yi, The Last Manchu : The Autobiography of Henry Pu Yi, the Last Emperor of China, Skyhorse Publishing (2010), 54.

2 « Who Will Rule in China ? », North China Herald, 8 Novembre 1924.

3 Pu, Yi (1, 1), 54.

4 « The Peking Coup : Effort to Destroy Monarchism Sensation in City », South China Morning Post, 7 Novembre 1924.

5 « The Ching Emperor », North China Herald, 29 Novembre 1924.

6 Hermann Köster, « The Palace Museum of Peiping », Monumenta Serica, Vol. 2, No.1, pp. 167-90 (1936).

7 Shi, Shanyuan, 我与初创时期的故宫博物院 (My Role in the Early Days of the Palace Museum), cité par Yu, Jianwei et Shen, Songping, 马衡转 (Biography of Ma Heng), Shanghai Educational Publishing House, 2007, 74.

8 Na, Zhiliang, 典守故宫国宝七十年 (Seventy Years of Managing and Protecting the Palace’s National Treasures), Forbidden City Publishing House, 2004, 15.

9 Langlois, Jack, « Chuang Yan and the National Palace Museum », Echo of Things Chinese, Vol.2, No.3, March 1972.

10 Zhuang, Yan, 前生造定故宫缘 (The Palace’s Predestined Fate), Forbidden City Publishing House, 2006, p. 74.

11 Zhuang, ibid., 2006, 27.

12 Na (1, 12), 16-17.

13 Kurz, Johannes L., China’s Southern Tang Dynasty, Routledge, 2011, 112.

2Le professeur miteux

C’était en homme ayant réussi, au début de l’âge mûr, que le professeur Ma Heng avait pénétré dans la Cité interdite pour commencer à cataloguer les collections en 1924. Né en 1881, quand la Chine était encore l’empire des Qing, il avait grandi dans une famille fortunée, du moins pour un temps ; son père était magistrat juste en dehors de Shanghai, fonction qui impliquait de solides revenus et un certain statut social. Le père de Ma Heng sortait de l’ordinaire. Né pauvre, il était peu instruit. Entré comme apprenti à l’âge de quinze ans dans une entreprise de riz, il s’était déplacé en barque sur les canaux qui maillaient la région, à vendre le riz sur les marchés. Il en vint à bien connaître les affaires et les rivières, savoir qui lui serait profitable quand éclata la guerre civile.

En 1850, le mouvement armé des Taiping apparut. Il déferla sur le Sud et le centre du pays en drainant des partisans passionnés. Son chef, convaincu de sa propre divinité, se déclarait frère de Jésus et prêchait un message édulcoré de rédemption chrétienne. Les Taiping lancèrent une croisade pour abattre la dynastie régnante des Qing et construire un « Royaume céleste ». La guerre civile s’ensuivant dura plus d’une décennie et sonda les profondeurs de la barbarie humaine. Des millions d’anonymes périrent à mesure que les armées dévastaient les campagnes, brûlaient et tuaient, en rasant villes et villages. Contemporaine de la guerre de Sécession américaine, la guerre des Taiping lui ressemble à certains égards, mais en bien plus cruel.

Le père de Ma Heng, négociant en riz, trouva l’occasion d’avancer ses affaires pendant cette guerre en mettant sa connaissance du commerce de riz et des voies fluviales au service des armées impériales. Durant dix ans, il s’efforça de leur fournir finances et ravitaillement dans leur lutte contre les Taiping. En remerciement de ses services, l’empereur lui octroya un poste gouvernemental enviable. À la fin de la guerre, c’était un autre homme. Le garçon qui pilotait jadis un petit bateau de riz le long des cours d’eau était à présent un éminent fonctionnaire de l’administration Qing, un magistrat qui appliquait le droit, contrôlait le gouvernement local et portait plume de faisan au chapeau. Il se maria trois fois et eut neuf enfants, tous de sexe masculin. Sept survécurent. Chose remarquable, cinq d’entre eux deviendraient professeurs à Pékin.1

Nous savons peu de chose du caractère et des goûts du magistrat Ma. Ses expériences laissent toutefois supposer qu’il connaissait son monde et avait un grand sens pratique. Pour avoir traversé la guerre des Taiping, il devait avoir une perception intime du danger, des conséquences du conflit, de la fragilité d’un régime qui peut trébucher si vite pour être précipité en bas.

Ma Heng était le troisième des sept enfants survivants du magistrat Ma. C’était un garçon calme, féru de lecture et obéissant. Il était de petite taille, mince, aux traits délicats. Le magistrat Ma, conscient de ses propres lacunes, avait engagé un précepteur pour ses garçons, du nom de Ye Haowu. Ce dernier, progressiste, fonderait plus tard l’une des premières écoles pour filles de Chine. Il étudia avec les garçons les rudiments de littérature et de philosophie confucéenne que tout étudiant était censé connaître par cœur et leur enseigna les mathématiques et la calligraphie. Lorsqu’il aborda l’étude des inscriptions antiques, ses élèves s’ennuyèrent ; peut-être suscitèrent-elles chez eux la réaction jadis provoquée par le latin chez des générations d’écoliers européens. Entre eux tous, seul Ma Heng se passionna pour ces inscriptions, le déchiffrement d’écritures antiques et étranges, pour la recomposition de fragments issus du passé reculé.

Le précepteur Ye, ayant perçu le penchant de son élève pour la culture classique, se mit à lui apprendre la taille de sceau, le travail de la pierre pour y graver des caractères. La taille de sceau est un grand art. Le sceau peut porter un nom, un surnom ou une expression, parfois une image. En temps normal, son graveur y dessine des caractères archaïques dotés d’un sens rituel et philosophique. Il donne aux mots une belle forme abstraite, à la manière d’un calligraphe. Le sceau terminé est trempé dans une pâte collante écarlate et sert de tampon pour imprimer un bloc de couleur vive dont le motif attire instantanément le regard. Le sceau porte un message d’autorité ou de propriété ou il indique simplement une présence personnelle en tel lieu et à tel moment. Toute peinture chinoise dépourvue du sceau écarlate du peintre paraît incomplète.2 Quant au propriétaire d’une peinture ou d’une calligraphie, il imprimait souvent son sceau sur l’ouvrage, à la manière de l’empereur Qianlong sur La chasse au cerf. Les rouleaux de grands chefs-d’œuvre sont couverts de sceaux, marques d’empereurs depuis longtemps défunts, de collectionneurs et de connaisseurs qui vont parfois jusqu’à empiéter sur l’œuvre elle-même. Ma Heng taillerait et collectionnerait des sceaux toute sa vie.

Lorsqu’il eut douze ans, on le fiança. Son père s’était lié avec un homme d’affaires très riche, Yeh Ch’eng-chung, qui possédait une chaîne de magasins de gros à Shanghai et fut pour un temps le représentant en Chine de l’énorme corporation pétrolière américaine, la Standard Oil. C’était le pétrole de la Standard Oil qui allumait les lampes dans tout le pays et M. Yeh en était le distributeur officiel, par jerrycans d’une vingtaine de litres. Cela en fit un multimillionnaire. « Son nom, écrit le North China Herald, est devenu synonyme de kérosène dans chaque ville de l’empire. »3 Par la suite, il se diversifia dans la banque, les usines d’allumettes et les filatures et s’enrichit encore davantage. La famille Yeh vivait dans la prospère et moderne Shanghai. On conclut les fiançailles entre Ma Heng et la fille de neuf ans de M. Yeh, Yeh Wei-ch’ing. Ils se marieraient une fois adultes.

En 1895, alors que le garçon avait quatorze ans, sa situation de famille changea du tout au tout. Son père mourut brutalement et la perte de revenus faillit réduire la famille à la misère. Les futurs beaux-parents de Ma Heng, les riches Yeh, se montrèrent généreux, mais il n’y aurait plus de cours onéreux dispensés par des précepteurs privés. Les garçons débrouillards poursuivirent leur instruction dans une bibliothèque publique et les plus âgés aidèrent leurs cadets.

En 1899, Ma Heng réussit une série d’examens de la fonction publique mais pour conclure qu’il n’était pas fait pour une carrière administrative. Une photo prise à l’époque nous le montre en robe longue et bonnet de soie, assis dans un jardin, fixant l’appareil d’un air inexpressif. Il porte une coiffure conforme au style des Qing, rasée sur le devant, longue et tressée à l’arrière. C’est un jeune Chinois de la fin du XIXe siècle, de l’empire des Qing dans ses derniers instants. D’après les récits familiaux, c’était désormais un adulte respectueux, réservé, hostile à la confrontation, à l’expression mesurée, pratiquant l’ascétisme personnel de l’intellectuel confucéen. Plus tard dans l’année, il quitta le foyer pour intégrer une école prestigieuse de Shanghai, l’école publique de Nanyang. Tandis qu’à 1120 kilomètres au nord les soldats de diverses puissances coloniales – dont la France, l’Angleterre, les États-Unis et le Japon – ravageaient Pékin et pillaient la Cité interdite, Ma Heng étudiait les sciences et l’économie, tous sujets choisis pour le préparer, lui et son pays, à entrer dans la modernité industrielle. Mais il ne passa que quelques semestres dans cette école. Le devoir familial l’appelait, l’heure était venue de se marier.

Son futur beau-père mourut à la fin de 1899. Cette disparition signifiait que sa fiancée allait hériter une fortune considérable et une partie de l’empire industriel mais il lui fallait se marier pour recevoir sa part. Le mariage fastueux fut donc célébré au printemps 1902 à Shanghai. Le jeune couple – il avait 21 ans, elle en avait 18 – s’installa dans une vaste maison confortable de la métropole. Ma Heng fut promu parmi les directeurs de l’empire Yeh et richement rémunéré. C’était une vie dorée mais elle était entachée à ses yeux d’un vice irrémédiable.

Dans toute famille chinoise traditionnelle, l’épouse entrait dans la famille de l’époux, or Ma Heng avait fait le contraire. Il s’était installé dans la famille de sa femme, décision vaguement humiliante, qui jetait presque un doute sur sa virilité. L’expression chinoise yu gong désigne le fonctionnaire qui vit et travaille loin de sa maison ancestrale, mais c’est aussi un euphémisme méprisant pour désigner l’homme qui quitte sa famille pour celle de sa femme. Il se peut que le jeune homme se soit senti souillé par cette impression, non seulement parce qu’il était un parasite greffé à la famille Yeh, mais aussi parce qu’il tournait le dos à la vie d’érudition pure à laquelle il avait aspiré.

Durant quinze ans, tandis que l’empire Qing s’effaçait devant la jeune République chinoise chaotique, Ma Heng servit avec obéissance les affaires de la famille Yeh. Il visita les magasins de gros et les fabriques d’allumettes, en vint à connaître les filiales bancaires de la famille et vit évoluer ses affaires au rythme de l’industrialisation du pays. Shanghai était un grand port et une ville cosmopolite. La vie y était fastueuse et éblouissante pour les riches. Certains quartiers de la ville – la concession française et la Colonie internationale – étaient entièrement administrés par les étrangers. Ils y disposaient de leurs propres tribunaux, conseils municipaux, polices et milices. Ces concessions – il s’en trouvait beaucoup plus sur tout le littoral, contrôlées par l’Angleterre, le Japon, l’Allemagne et d’autres puissances coloniales – avaient été arrachées à la Chine au XIXe siècle à la suite des guerres de l’Opium. Pour certains Chinois, c’était autant de douloureuses verrues rappelant la faiblesse de leur pays, exploité par les étrangers. Pour d’autres, c’était des îlots de prospérité et d’échanges qui obligeaient la Chine à se confronter au monde extérieur.

La vie de Ma Heng subissait donc l’empreinte de la richesse et de la modernité tapageuse imposées par les concessions étrangères. Mais les préjugés et le snobisme affichés par leurs occupants, les « Shanghailanders », exaspéraient la famille Yeh. Malgré sa richesse, l’un des beaux-frères de Ma Heng était constamment blackboulé au Shanghai Race Club, le champ de courses de la Colonie internationale. Sa famille décida de réagir en créant son propre hippodrome. Il ouvrit ses portes en 1910 dans le quartier de Jiangwan : le pavillon du club était « décoré avec goût de fanions, feuillages de bambou, de persistantes et de guirlandes ».4 Le champ, annoncèrent les responsables intentionnellement, serait ouvert à tous, Chinois ou étrangers. Ce fut un succès. Par beau temps, Ma Heng et les frères Yeh entraînaient leurs chevaux et galopaient sur l’hippodrome. Ma Heng, l’amoureux des livres devenu homme d’affaires, se mua un peu en cavalier.

Malheureusement, son mariage n’était guère épanoui. Les récits familiaux font le portrait d’une jeune épouse un peu dérangée. Ils la dépeignent comme colérique et imprévisible. Elle avait été « gâtée et choyée dès le plus jeune âge ».5 Elle fumait de l’opium, travers que son mari détestait6, et passait beaucoup de temps à la table de majiang. Quand les choses lui résistaient, elle « devenait enragée, jetait les objets en tous sens et vomissait un torrent d’injures ». On en vint au point où sa famille cachait les objets de prix lors de ses accès, de peur qu’elle ne les brise.7 D’après les comptes rendus, son mari jouait au majiang