5,99 €

Mehr erfahren.

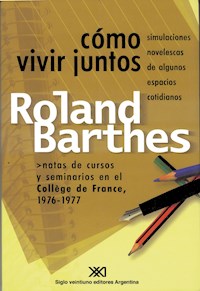

- Herausgeber: Siglo XXI Editores México

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Fascinante reunión de apuntes manuscritos, verdadera cantera que permite seguir a Barthes no sólo en el momento de la exposición sino en el del trabajo previo, estos seminarios excepcionales se publican por primera vez en castellano. Como la obra sobre los pasajes de París permite imaginar a Walter Benjamin, este libro muestra la composición y el armado del pensamiento barthesiano a partir de citas, comentarios, fragmentos, enlazados por un movimiento que conserva la vibración de aquello que ha sido dicho por primera vez, explorando territorios y probando ideas. En "Cómo vivir juntos", Barthes nos habla de los anacoretas y de Robinson, de monasterios y de casas, del encierro y de la distancia entre los cuerpos, del alimento, las flores, la suciedad, el vado y los territorios. Preguntas que son, a la vez filosóficas, estéticas e históricas, quedan abiertas, en suspenso, sostenidas por el tejido de las citas. Barthes había organizado su primer seminario de 1977 según un orden que le interesó siempre: el del alfabeto, que le permite un recorrido en redes, enigmático en un principio, pero que, a medida que transcurren las sesiones, forman una organización porosa y cada vez más significativa. El seminario puede leerse en ese orden, o, al contrario, entrar a él a campo traviesa, siguiendo itinerarios cruzados. En ¿Oué es sostener un discurso?, el segundo seminario de 1977, Barthes vuelve a interrogarse sobre esa noción y también vuelve a Proust y, a través de Proust, sugiere varias entradas a la literatura y los modos en que ella habla. En su estudio preliminar a este libro, Alan Pauls escribe: "Toda una vida monitoreando los signos del mundo, clasificándolos, desmontándolos, devolviéndoles el espesor, la artifisiosidad, incluso el arte que se empeñan en hacer pasar por naturales, Barthes, que ya tiene 62 años, estrena su cátedra en el College de France comprometiéndose con una sola misión: imaginar..."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

teoría

traducción dePATRICIA WILSON

portada de peter tjebbesrevisión de daniel gigena

primera edición en español argentina, 2003primera edición mexicana, 2012© siglo xxi editores, s.a. de c.v.isbn 978-968-23-2639-4

primera edición digital 2015siglo xxi editoresISBN: 978-607-03-0646-4

primera edición en francés, 2002© éditions du seuil, parístítulo original: comment vivre ensemble. simulations romanesques de quelques espaces quotidiens

derechos reservados conforme a la leyimpreso en publidisa, s.a.calz. chabacano 69, planta alta06850 méxico, d.f.

PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Entre las costumbres en desuso que Roland Barthes redimió sobre el final de su vida (su fiel Michelet, el discurso amoroso, la voz de Charles Panzéra, los lieder, el arte de vivir de una comunidad monástica del siglo X, el diario íntimo, Chateaubriand), hay una que nunca termina de asomar a la superficie, como si no fuera lo suficientemente menor –es decir: indigna de teoría– para merecer ese privilegio. Esa costumbre es el miedo. Veinte años después del Michelet (1954), Barthes vuelve a refrendar en dos ensayos enérgicos la anticuada ilegibilidad del historiador. Consagra a la sentimentalidad un libro crucial, Fragmentos de un discurso amoroso (1977), el best-seller que lo proyectará del gueto intelectual al páramo de la celebración masiva. Reivindica a Panzéra y al canto romántico en una serie de textos frágiles y extraordinarios, más tarde incluidos en Lo obvio y lo obtuso. Se ocupa del savoir vivre del cristianismo athonita en Cómo vivir juntos (1977), uno de los dos cursos que reúne este volumen. Reinventa el diario íntimo, a la vez su práctica y su teoría, en “Déliberation”, el último texto que ofrenda en vida a la revista Tel Quel. Y Chateaubriand –el Chateaubriand de las Memorias de ultratumba– es invocado una y otra vez en Noches de París, su breve diario de 1979, como una suerte de salvoconducto hacia el placer, el bálsamo que lo distrae y lo alivia de la deuda que lleva años pagando, sin saldarla jamás, a la modernidad.

Para el miedo, en cambio, ningún texto; sólo unos comentarios fulgurantes y esporádicos. Tropezamos con él en el epígrafe de Thomas Hobbes, “La única pasión de mi vida ha sido el miedo”, que preside El placer del texto (1973), librito deslumbrante que inaugura la fase moral, “autobiográfica”, del trabajo de Barthes. Y ya en el interior del libro, en el fragmento inusitadamente largo que dedica a la cuestión, Barthes subraya la “mediocridad” del miedo, su “indignidad”, su naturaleza “desagradable” y anticuada –negación de la transgresión, el miedo está impedido de “ser moderno”–, pero también se deja exaltar, alegando la condición clandestina que comparten, por la evidencia de que el miedo, como el goce, es “inconfesable”. El Barthes por Barthes (1975) lo menciona un poco al pasar, como una “perturbación” extrañamente virtuosa que le permite entrar en Bataille, o ser interpelado por él, y rendirse a todo lo que en su literatura, antes, solía dejarlo indiferente. Y en “La imagen” –la contribución de Barthes al coloquio de Cerisy-la-Salle que lo homenajea en junio de 1977–, el miedo es a la vez lo que está “en el origen de todo”, una parodia del cogito cartesiano: “Tengo miedo, luego vivo”– y lo que está “forcluido” por el discurso intelectual: una especie de tabú moderno al que Barthes, a pesar de todo o acaso por eso, le imagina un “valor de método”. ¿Puede haber –se pregunta– una escritura del miedo?

Quizá las Noches de París representen una respuesta. El sujeto que las protagoniza es un Barthes sin atributos; es lo que queda de Barthes cuando la zona franca de la noche le sustrae todo lo que lo define: su identidad, sus rituales, su prestigio académico, su círculo de relaciones intelectuales y amistosas, la geografía urbana e institucional en la que despliega de día su trabajo. Es Barthes menos su escritura; es decir: un sujeto suelto, vacante, predispuesto a rastrear, detectar y ceder a los signos de deseo que emite la noche. Pero ese flâneur que sale esperanzado en busca de goces anónimos es el mismo sujeto que descubre, muy pronto, que no tiene allí ningún lugar, el mismo que vacila, que siente que ninguna de las ofertas del mundo le está dirigida (“He leído los pequeños anuncios de Libé y del Nouvel Obs: en verdad nada interesante, nada para los ‘viejos’); es el sujeto que no quiere ser rechazado, el que no encuentra amparo y el que percibe, por fin, la hostilidad de todo lo que le es inhabitual: es el Barthes que teme y, enseguida, el que ve naufragar su temor en la peor, la más desoladora de las muertes: la decepción. Así, cada una de esas noches, verdaderas meditaciones de un deseante solitario, parece repetir una secuencia invariable, articulada alrededor de una condición fundamental, la del outsider, el sujeto desapegado, “libre”, y compuesta de tres fases: una fase expectante, casi eufórica (desligado del trabajo, de los amigos, incluso del territorio de la cotidianidad, Barthes avanza sobre la noche virgen, atento a sus menores promesas); la fase del miedo (el sujeto suelto se siente desprotegido, expuesto a todo lo que no conoce o no ha previsto); la fase melancólica (de regreso a casa, Barthes ya no está suelto sino solo, y la euforia de la libertad se ha disipado en un sentimiento inconsolable: el duelo del excluido).

Ahora bien: esa desesperanzada fábula erótico-sentimental ¿no esconde en verdad una moraleja teórica? Esas Noches de París, ¿no son la traducción descarnada de los sueños de un escritor que siempre reivindicó el fuera de lugar, la descolocación respecto de todo sistema, el deslizamiento perpetuo, la tangencialidad, como la única posición en la que le era posible leer, escribir, pensar? La atopía, como voluntad y como destino, es en rigor lo que articula al Barthes que desea con el que ama, y a ambos con el que escribe, y es lo que permite que cada una de esas instancias no haga sino reescribir a su manera, en su idioma, a las otras dos. “Estoy fichado, asignado a un lugar (intelectual), a una residencia de casta (si no de clase)”, escribe en Barthes por Barthes. “Contra lo cual una sola doctrina interior: la de la atopía (la del habitáculo a la deriva).” Y más tarde, en Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes se aboca a recordar que ésa es precisamente la doctrina de Sócrates –del Sócrates filósofo pero también del objeto de amor: “El ser amado es reconocido por el sujeto enamorado como ‘atopos’ (calificativo dado a Sócrates por sus interlocutores), es decir inclasificable, de una originalidad incesantemente imprevisible”.

Como posición, doctrina o táctica de pensamiento, la atopía conjura dos grandes amenazas, dos bêtes noires sobre las que Barthes no deja de llamar la atención a lo largo de toda su obra. Una es la amenaza del encasillamiento: la asignación de identidad, la imposición de una imagen, una profesión de fe, una pertenencia; es decir: la adherencia como peligro supremo, y sus ejecutores privilegiados –el estereotipo, el sentido común, los lenguajes-ventosa– como enemigos fatales; la otra es una forma peculiar de la violencia, la intimidación, el chantaje: la necesidad, impuesta al sujeto por el orden de la cultura, de pronunciarse siempre por uno de los dos términos de las oposiciones en que se presenta todo valor (moderno/clásico, idealista/materialista, subjetivo/objetivo, individual/social, etc.), y que Barthes calca, generalizándola, de la estructura misma de la lengua: “Me veo obligado a elegir siempre entre masculino y femenino, el neutro y el complejo me están prohibidos; (...) me veo obligado a marcar mi relación con el otro mediante el recurso al tú o al usted: el suspenso afectivo o social me está negado.” Y la atopía destila los mismos efectos “terapéuticos” cuando pasa a ser una posición, un ardid, una táctica erótica: libera al deseo neutralizando sus formas coaguladas (el sedentarismo, la unicidad burguesa, el imaginario dual de la “relación de objeto”) y lo devuelve al campo disperso y múltiple de la perversión (es decir, para Barthes, de la felicidad): la histeria, el flirt, el mariposeo, el levante, todos esos goces parciales que Barthes alentaba bajo el nombre, a la vez erótico y teórico, de deriva.

Pero el problema de la atopía, como el de todo valor barthesiano, es un problema orgánico: se degrada. Nacido de una voluntad compulsiva de diferenciación, suerte de desvío o de desaire gozoso, tiene un primer momento exaltado, de deslumbramiento eurístico, donde el camino nuevo que abre (lo neutro, la “escritura blanca”, el vacío, la ausencia de imago, la discreción, la delicadeza) brilla y eclipsa con su brillo a la vieja pareja de opciones que parecía limitar un segundo atrás todo el horizonte. Pero una vez que se aparta del paradigma que ha burlado, a medida que se aleja y cobra autonomía y respira, soberano, en la órbita que ha creado, ese valor nuevo parece temblar y desconcertarse, como perdido, y termina girando en redondo, opacado de algún modo por su propio brillo, estéril y anémico, como si descubriera entonces que sus posibilidades de vida son proporcionales al grado de proximidad que mantiene con el paradigma que se proponía desbaratar. Esa degradación, esa entropía que afecta a todo valor, es precisamente lo que narran las Noches de París: cómo la atopía, por ejemplo (valor “bueno” porque produce diferencia, y por lo tanto poder), se debilita y degenera en una posición depresiva, luctuosa, de pura impotencia (en un disvalor).

Hay que pasar, pues, a otra cosa; no a otro valor sino a otro plano, otra dimensión de la reflexión; ajustar todavía más el nudo que enlaza lo erótico y lo teórico y pasar de la atopía a la utopía. Ése es el programa con el que Barthes entra en el Collège de France, el que expone en la Lección que pronuncia el 7 de enero de 1977, al asumir la cátedra de Semiología Literaria especialmente creada para él, y el que desplegará ese año en sus primeros dos cursos, que esta edición de Siglo XXI presenta por primera vez en castellano: Cómo vivir juntos: simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianos (el curso de los miércoles, que se prolonga durante cinco meses y es animado exclusivamente por Barthes) y ¿Qué es sostener un discurso? Investigación sobre el habla investida (un seminario semanal en el que Barthes alterna su participación con intervenciones periódicas de profesores invitados). Por primera vez en su larga carrera en la enseñanza, Barthes, para bautizar un curso, elige un título –“Cómo vivir juntos”– en el que la invitación a investigar aparece teñida de un voluntarismo, una fe, incluso una necesidad, que no desentonarían en la portada de un manual de autoayuda. La misma necesidad que vibra, aunque más disimulada, en el título del seminario, donde la pregunta “¿qué es sostener un discurso?” implica una inquietud mucho más utópica que descriptiva: ¿cómo sostener un discurso que no aspire a capturar al otro? En otras palabras: ¿cómo hablar sin ejercer la función-poder que pone en marcha todo lenguaje?

Toda una vida monitoreando los signos del mundo, clasificándolos, desmontándolos, devolviéndoles el espesor, la artificiosidad, incluso el arte que se empeñan en hacer pasar por naturales, y Barthes, que ya tiene 62 años, estrena su cátedra en el Collège de France comprometiéndose con una sola misión: imaginar. “Soñar en voz alta una investigación”, como dice en la Lección para resumir sus designios pedagógicos. Y aunque ya había ensayado una fórmula parecida en la Escuela Práctica de Altos Estudios (el seminario sobre “El discurso amoroso” de 1974-1976, la matriz de la que nacieron los Fragmentos), Barthes no parece concebir espacio más adecuado, más diseñado para su proyecto que el Collège de France, “un lugar del que se puede decir, con todo rigor, que está fuera del poder”, donde el profesor “no tiene otra actividad que la de investigar y hablar (...) fuera de toda sanción institucional”, y donde la enseñanza no es refrendada por Ley alguna que no sea la de “la fidelidad de sus destinatarios”. Despunta 1977 y todo en Barthes parece marcado por el signo de la utopía: la institución a la que accede (donde se combinan prestigio y extraterritorialidad y parecen suspenderse las coerciones clásicas de los grandes aparatos pedagógicos), el proyecto que tiene entre manos (seguir los rastros de una ciencia incierta: una semiología pasional, capaz de desplegar y estudiar el modo en que los afectos –deseos, temores, intimidaciones, avances, etc.– trabajan la lengua y el discurso), los protocolos con que piensa sostenerlo (la pluralidad sin jerarquías, el montaje sin relato, la simulación, el excursus, la deriva: en suma, la ficción como método) y, por supuesto, los objetos que especula con abordar: en el caso de Cómo vivir juntos, la idea –el ideal– de una comunidad humana idiorrítmica, estructurada sobre un delicado juego de distancias y proximidades, reglas y libertades, comunicación y discreción, deseos y abstinencias, sin causas ni fines exteriores que la justifiquen, sólo regida por un sueño: el bien vivir; en el caso de Qué es sostener un discurso (que encadena con Las intimidaciones del lenguaje, el seminario que Barthes había dictado en 1976 en la Escuela Práctica de Altos Estudios), la idea de desactivar, en el lenguaje, todas las fuerzas que lo transforman en un dispositivo de sujeción, una máquina dogmática, para después soñar, quizá, con una lengua nueva, adánica, capaz de sustituir toda voluntad de opresión por una sobriedad abstinente, voluptuosa, musical.

Queda poco de la disciplina semiológica en estos dos cursos de 1977. Algunos restos más o menos reconocibles sobreviven en el seminario, que los usa –más bien los exhuma, dado el subsuelo remoto del que todavía arrastran las huellas– para describir en términos técnicos las operaciones discursivas del querer capturar en un ejemplo concreto, un monólogo del Barón de Charlus en En busca del tiempo perdido. Pero es la zona más mortecina y burocrática de la experiencia: al revés de lo que hace en Cómo vivir juntos, Barthes “retoriza” el problema, desdeña la dimensión imaginaria que encierra y termina sofocando sus ramificaciones; y ésa es sin duda la única zona que parece hacer juego con una cátedra de “Semiología literaria”, nombre que Barthes confesó haber elegido con el solo propósito de forzar, para una disciplina que él mismo, mientras la estudiaba, había contribuido a fundar, el reconocimiento oficial que le negaban las instituciones superiores de enseñanza. Pero si la versión de la semiología que insinuaba en la Lección (la “semiotropía”, que “trata y, de ser necesario, imita [al signo] como a un espectáculo imaginario”) no hubiera alcanzado para corromper los modelos conocidos de la disciplina, la versión que pone en marcha en Cómo vivir juntos directamente los vuelve irreconocibles, en un movimiento último de abjuración epistemológica cuyo camino ya había abierto el seminario sobre el discurso amoroso. Barthes renuncia definitivamente al signo, a la garantía de homogeneidad que el signo y su ciencia le proporcionan, incluso a las fuerzas que, como la literatura, trabajándolo desde adentro, le hacen trampa, lo actúan o lo parodian, y pone en su lugar dos cosas: una materia difusa, de contornos irregulares, tramada de elementos, escenas y acontecimientos heterogéneos –la materia intersubjetiva–, y el gran espacio donde esa materia se encarna y se dramatiza: el teatro de lo Imaginario. (El teatro es sólo uno de los amores barthesianos del pasado que los cursos del Collège de France hacen volver, pero no es el menos importante; el teatro, cuya causa Barthes abrazó en los años cincuenta de la mano de Brecht, vuelve ahora como antídoto teórico, para distanciar a Barthes del aparato clásico de la lingüística y la semiología: “Se podría pensar, por otro lado, si no es el ‘teatro’ como categoría general del sujeto el que subvierte fundamentalmente la gran dicotomía saussureana [lengua/habla]”, dice en el seminario.) Es allí, y no en el lenguaje, ni en la literatura, ni en el Texto, donde Barthes se propone ahora rastrear los chispazos de la utopía. La misión del semiótropo no es leer signos, ni descifrar códigos, ni siquiera poner al desnudo el funcionamiento del sentido; es concebir, proyectar, poner en escena horizontes de existencia. El semiótropo no es un hermeneuta; es un diseñador de ficciones morales (la comunidad idiorrítmica, el lenguaje que se abstiene de sojuzgar).

Es como si Barthes, emigrando de la órbita del signo a la de la utopía, abandonara el terreno de superficies en el que estaba acostumbrado a moverse y accediera a un espacio tridimensional, un teatro en el que el Texto, objeto “bueno” por excelencia, pierde la forma de lo escrito y alcanza su grado máximo de rareza cuando se corporiza. “Hay textos que no son productos sino prácticas; se puede incluso decir que el texto glorioso será algún día una práctica absolutamente pura.” El campo de esa práctica pura será, pues, la existencia misma; su primera “obra”, el “Vivir Juntos”; su corpus, según lo desmenuza en la Lección, “los relatos, las imágenes, los retratos, las expresiones, los idiolectos, las pasiones, las estructuras que juegan a la vez con una apariencia de verosimilitud y una incertidumbre de verdad”; es decir: todas las formaciones de lo Imaginario que antes, eclipsadas por el despotismo simbólico, sólo tenían derecho a alienar, ilusionar, consolar. La migración barthesiana es múltiple y simultánea: va del signo al teatro, del código a la intersubjetividad y de la lógica del sentido a la de la existencia, pero también va del goce al placer, del hermetismo como valor subversivo a una cierta ética de la legibilidad, de la asocialidad perversa a la comunión regulada, de la voluntad atópica al deseo de fabular un lugar posible. (El sujeto atópico era histérico: esquivaba los casilleros del tablero para complacerse con su propia, socrática originalidad; para el utópico, en cambio, sólo las relaciones pueden ser originales –y el axioma vale tanto para el utópico enamorado como para el fabulador de ficciones teóricas.) Cansado de pensar cómo “salirse de”, Barthes piensa ahora cómo sería el espacio que le gustaría habitar.

Una sociedad deseable: no es la primera vez que se pone a alucinar esa quimera escandalosa, uno de cuyos modelos –el primero, en términos biográficos– es el sanatorio. Tuberculoso, Barthes pasó bajo la Ocupación una larga temporada en el sanatorio de Saint-Hilaire-du-Touvet, donde aprendió los placeres –ocio, libertad, autarquía– de una vida protegida por el aislamiento y escandida por los ritmos y los cuidados de la institución médica. El segundo modelo viene directamente de los archivos del socialismo utópico: es el falansterio de Fourier, suerte de comuna cerrada, basada en la combinación y circulación organizada de placeres y pasiones, que en el Sade, Fourier, Loyola (1971) hacía juego con el confinamiento orgiástico programado por el convento sadiano. El tercer antecedente es pedagógico: es el seminario, asamblea pequeña y selecta, “no por afán de intimidad sino de complejidad”, que reemplaza “la geometría grosera de los grandes cursos públicos” por “una topología sutil de las relaciones corporales”, y articula deseo y saber en una misma lógica que Platón llamaba filosófica y Barthes novelesca. “La famosa relación de enseñanza”, escribe en “En el seminario”, un ensayo de 1974, “no es la relación entre el que enseña y el enseñado, es la relación de los enseñados entre ellos. El espacio del seminario no es edípico, es falansteriano, es decir, en un sentido, novelesco (...); es simplemente el espacio de circulación de los deseos sutiles, de los deseos móviles; es, en el artificio mismo de una socialidad cuya opacidad quedaría milagrosamente extenuada, el enmarañamiento de las relaciones amorosas.”

Y hay por fin un último modelo, que comparte algo con todos los demás y parece purificarlos: la sociedad de amigos. “Llegado a este momento de mi vida, al término de un coloquio del que fui el pretexto”, dice Barthes al clausurar el encuentro de Cerisy-la-Salle, “diré que tengo la impresión, la sensación y casi la certeza de haber logrado más mis amigos que mi obra.” La constatación de esa evidencia, y la teoría un poco balbuceada de la amistad como ecosistema utópico, está en “Los amigos”, el texto que François Wahl, que conocía y quería bien a Barthes, le dedica dos años después de su muerte. Como epígrafe de su evocación, Wahl cita el haiku de Bonsan que Barthes copió a modo de dedicatoria en un ejemplar de El imperio de los signos: “Es de noche, en otoño. Pienso sólo en los amigos.” Según Wahl, Barthes siempre decía así, los amigos, en plural, nombrando de ese modo una suerte de tejido o red benevolente, una serie de lugares que le garantizaban afecto, amparo, fidelidad, pero sobre todo algo que le era cada vez más imperioso: la ausencia de agresividad. Institución esencialmente negativa, la sociedad de amigos es modesta y se define por todo lo que deja afuera; es el grupo sin la presión, la reciprocidad sin el chantaje, el reconocimiento sin la imagen, el amor sin la histeria, la multiplicidad sin la perversión: “un plural sin igualdad, sin indiferencia”. Wahl dice que el goce en Barthes sólo era consustancial a dos prácticas: el sexo y la escritura. La amistad no participaba de esas intensidades; la amistad era el placer: el placer sin el miedo.

Todas esas formas de socialidad doméstica (el sanatorio, el falansterio, el seminario, la red de amigos) aparecen citadas y comentadas en Cómo vivir juntos, aunque sólo a título de precursoras, declinaciones parciales del verdadero modelo histórico que Barthes adopta para “soñar en voz alta”, en el teatro del Collège de France, su utopía comunitaria: los conventos cristianos del Monte Athos (siglo X), fundadores de la primera cultura occidental de convivencia idiorrítmica, cuyos monjes tenían permiso para seguir cada uno su ritmo particular dentro del contexto común de la vida monástica. (En “Los amigos”, Wahl recuerda que algunos alumnos de Barthes compartían un departamento en el barrio XIII de París, y que Barthes empezó a pensar en el Vivir Juntos –y en el modelo del Monte Athos– cuando descubrió los problemas de convivencia que los afligían.) ¿Qué hay en ese avatar del linaje institucional cristiano que pueda fascinar al semiótropo? Algo clave: el eco con que la historia responde a uno de sus desvelos más personales, el “fantasma de vida, de régimen, de dieta” que desencadenó su investigación: ¿es posible vivir solo y con otros; vivir en una “soledad con interrupciones reguladas”; vivir la “paradoja, la contradicción, la aporía de una puesta en común de las distancias”?

En el Monte Athos, pues, Barthes encuentra lo que se añora de toda utopía: la posibilidad de una reconciliación. La comunidad idiorrítmica delira un modo de vida en el que los sujetos, para vivir, no estén obligados a sacrificar nada: un tipo de agrupamiento fundado no en las necesidades –que igualan a los sujetos– sino en las diferencias –que los singularizan; una comunidad cuya economía no descanse en la carencia sino en el lujo subjetivo, y donde el matiz, la sutileza, la inclinación –todos esos casi, esos apenas, esos un poco, modulaciones tenues y aproximativas de las que Barthes soñaba que se ocuparía alguna vez la verdadera ciencia: la ciencia de los grados– no sean privilegios azarosos, presentes o no según las cualidades de sus miembros, sino la ley de todo el conjunto y el horizonte de su devenir. Obra maestra antigua de un género “nuevo”, la “estética de la existencia”, a la que Barthes empieza a entregarse casi al mismo tiempo que Michel Foucault, principal promotor de su ingreso en el Collège de France, el modelo de la idiorritmia monástica, con su tolerancia, su democracia aristocrática y sus reglamentaciones discretas pero cuidadosas, tiene todo para reconfortar al Barthes enfermo de atopía. Pero antes que nada cumple dos condiciones: la primera es que, como la sociedad de amigos, parece estar libre de toda forma de contradicción (y por lo tanto de violencia); la segunda, quizá la más importante, es que esa inmunidad vital, la comunidad idiorrítmica la conquista de la manera más barthesiana posible: no combatiendo la contradicción (lo que no haría más que reintroducirla en una lógica guerrera), sino, al modo zen, que es también el modo griego, poniéndola a distancia, entre paréntesis, suspendiéndola en una “cotidianidad sin acontecimientos”, suerte de insipidez hospitalaria capaz de acoger sin conflicto las singularidades más descabelladas. Suspendida la contradicción, esa partera monstruosa, todo lo que nacía de ella (que para Barthes es, en Occidente, prácticamente todo: el sentido, el deseo, el movimiento de las cosas) puede nacer de otro modo –de la diferencia, el roce, el vaivén, la alternancia, la incertidumbre–, y la vida, por fin, ser un bello idilio polimorfo.

Sólo que para tropezar con su pequeño tesoro utópico, a Barthes no le ha quedado más remedio que excluirse de la moda. Ha tenido que retroceder en el tiempo, aterrizar en el siglo X y despertar algunas olvidadas tradiciones del cristianismo (eremitas, anacoretas, cenobitismo, reglas conventuales, etc.), y desde allí, desde el cuartel general del régimen de existencia athonita, se ha dejado seducir por las músicas de la antigüedad (Sócrates, la amistad como modo de existencia filosófica, la doctrina de la ascesis) para imaginar un modo de vida ideal. (“Idiorritmia”, la palabra que pone en marcha su fantasma del Vivir Juntos, Barthes la encuentra al pasar, como por casualidad, en una “lectura gratuita” sobre la vida cotidiana en la Grecia antigua, L’été grec, de Jacques Lacarrière.) Así, la utopía que fabula Cómo vivir juntos es una utopía regresiva: ese “nuevo mundo feliz” cuyas maquetas (“simulaciones”) Barthes arma y desarma ante sus estudiantes brilla sólo en el pasado, en una región particular del pasado: la antigüedad greco-cristiana y sus “doctrinas de vida” (la misma, por otra parte, en la que se interna Foucault después de publicar La voluntad de saber [1976], el primer tomo de la Historia de la sexualidad, y que no tardará en trastornar todas las premisas conceptuales de su investigación).

Como en todo regreso, hay mucha nostalgia en Cómo vivir juntos. Es tal vez la misma nostalgia voluptuosa que se filtra en el texto de Noches de París, cuando Barthes, después de forcejear en la cama con el libro del novelista de vanguardia que acaban de encajarle, acepta por fin refugiarse en Chateaubriand; o la que irradia en el Barthes por Barthes cuando describe la existencia “pasada de moda” que suele llevar –él, Barthes, paradigma de la modernidad intelectual francesa– “fuera del libro”: “Cuando estaba enamorado (tanto por la manera como por el hecho mismo), estaba fuera de moda; cuando amaba a su madre (¡qué no habría sido si hubiese conocido bien a su padre y por desgracia lo hubiese amado!), estaba fuera de moda; cuando se sentía demócrata, estaba fuera de moda, etc.” Y es la misma nostalgia, también, que envuelve muchas de las elecciones de objeto que Barthes hace en los últimos años de su vida: temas desacreditados, problemas fuera de agenda, autores olvidados, artes en desuso, estilos ya sin público, referencias mustias... Es la nostalgia, y la compulsión a contradecir la moda, típicas de la joven burguesa que reconoce que es: “En plenos disturbios políticos”, escribe en el Barthes por Barthes, “él toca el piano, pinta acuarelas: todas las falsas ocupaciones de una joven burguesa del siglo XIX.”

¿Cómo interpretar esas fugas hacia pasados marchitos y descoloridos, tan difíciles de conciliar, a primera vista, con la imagen de pertinencia que Barthes ostenta en el paisaje intelectual de los años setenta? “Siempre esta idea”, escribe en Noches de París, alarmado por la fruición con que deja de lado las lecturas obligatorias y busca asilo en Chateaubriand: “¿y si los Modernos estuvieran equivocados? ¿Si no tuvieran talento?” ¿El spleen de la vejez? Es posible. ¿Por qué no pensar que también los Modernos se fastidian, se aburren, se cansan, cuando la Modernidad sedimenta y pasa a ser un nuevo sentido común, un discurso-ventosa más? En Barthes, en todo caso, esos raptos de intolerancia hacia el presente son síntomas sistemáticos; aparecen desde el principio (Michelet es el primero) y se repiten con regularidad (Balzac en S/Z, Loyola como alter ego paródico de Sade en Sade, Fourier, Loyola, Pierre Loti, etc.), escandiendo con súbitos links a pasados démodés una práctica de escritura y de enseñanza signadas por una actualidad abrumadora. (El signo es tan abrumador que Foucault, en el informe previo que eleva a las autoridades del Collège de France para que evalúen el perfil de Barthes, se hace eco del principal reparo que ronda al candidato –Barthes sería demasiado “mundano” para una institución tan venerable– y escribe: “Agregaré que la audiencia [de Barthes] bien puede deberse, como se dice, a un fenómeno de moda. Pero ¿a qué historiador le haremos creer que una moda, un entusiasmo, una admiración o incluso las exageraciones no traicionan, en un momento dado, la existencia de un foco fecundo en una cultura? Esas voces, esas pocas voces que oímos y escuchamos actualmente un poco más allá de la universidad, ¿creen ustedes que no forman parte de nuestra historia actual y que no deben formar parte de las nuestras?”)

A fines de los años setenta, mientras los movimientos de minorías radicalizan sus políticas de identidad y exaltan sexualidades de barricada, Barthes se pone sentimental, escribe un libro sobre el discurso amoroso y dicta un curso en el que conjetura el bienestar de un modus vivendi inspirado por los hábitos, reglas, precauciones y sabidurías aplicados en un monte griego por un puñado de monjes muertos mil años atrás. Si en esos dos gestos hay nostalgia, es en parte por la imposibilidad y el dolor consustanciales a toda utopía. Es la constatación melancólica con que empieza y termina Cómo vivir juntos. No, dice Barthes, no es posible que haya una comunidad de seres sin causa ni fin exteriores que la justifiquen; no, no hay lugar en lo real para el sueño de la sociedad idiorrítmica. Y la utopía, para colmo, tampoco accederá al Texto: en parte porque no es social sino doméstica, privada, y asume con franqueza su carácter “aristocrático”; en parte porque exigiría, para escribirse, un nuevo salto de dimensión –el paso a una escritura decididamente novelesca– que el marco de la enseñanza no parece autorizar. Ahora bien: si fueran sólo defecciones, ¿qué hacer con la electricidad que Barthes hace pasar en cada uno de esos arrebatos de inactualidad? ¿Cómo llamar fracaso, pérdida del tren del presente, cansancio o reblandecimiento, a algo que depara esos destellos de intensidad? Lo que está en juego aquí, en la persistencia con que Barthes contraviene su propia modernidad, es ni más ni menos que la Historia, o más bien la manera peculiar, sintomática, en que la práctica de Barthes, tan acostumbrada a proclamar los lazos que mantiene con los saberes que le son contemporáneos, hace aparecer la Historia.

Como en Proust, como en Walter Benjamin, la Historia en Barthes se hace visible en una inflexión casi kitsch: el anacronismo. De ahí el lugar privilegiado que le concede en la Lección a Michelet, historiador “que no está de moda”, que “no es moderno”, que “ha caído en la propia trampa de la Historia”; Michelet, “a quien le debo”, dice Barthes, “el descubrimiento, en el origen de mi vida intelectual, del lugar soberano de la Historia entre las ciencias antropológicas y la fuerza de la escritura”. Michelet y no Paul Veyne ni Marc Bloch ni Braudel ni siquiera Michel de Certeau... ¿Qué diferencia hay, en efecto, entre invocar a Michelet como maestro de Historia a fines de los años setenta y tocar el piano o pintar acuarelas cuando arrecian, afuera, los tumultos políticos? Barthes, una vez más, desafía el paradigma; no es moderno ni regresivo, no es de vanguardia ni es reaccionario: es anacrónico. No cree en la preservación ni en el progreso; cree en la fricción, la desgarradura fugaz, el efecto de impureza histórica que el anacronismo produce cuando entremezcla las fibras de dos tiempos heterogéneos. “Liberación política de la sexualidad”, escribe en Barthes por Barthes: “es una doble transgresión de lo político por lo sexual y viceversa. Pero eso no es nada: imaginemos ahora que introducimos de nuevo en el campo político-sexual así descubierto, reconocido, recorrido y liberado... una pizca de sentimentalidad: ¿no sería ésta la última de las transgresiones? ¿la transgresión de la transgresión? Porque a fin de cuentas esto sería el amor: que regresaría, pero en un lugar distinto”.

Verdadero arte del contratiempo, el anacronismo barthesiano hermana de una extraña manera a Nietzsche con Brecht: introduce lo viejo en lo nuevo según una lógica en espiral, enemiga de sucesiones, relevos, progresos, haciéndolo volver, paradójicamente, en una posición original, y al mismo tiempo “corta” el tejido homogéneo del presente con una intrusión temporal inesperada, inyectándole la dosis de discontinuidad necesaria para impedir que “prenda”, cuaje, se imponga como puro presente. Así, si la pulsión anacrónica está en el centro de Cómo vivir juntos, no es sólo por el papel que juegan en el curso el monte Athos, las reglas del régimen idiorrítmico y el siglo X, sino también –y sobre todo– porque el anacronismo pone en escena, junto con el de la Historia, el problema de la contemporaneidad; es decir: el problema de cómo vivir juntos en el tiempo. “Puedo decir sin mentir que Marx, Mallarmé, Nietzsche y Freud vivieron veintisiete años juntos. Más aún, se los habría podido reunir en alguna ciudad suiza en 1876, por ejemplo, y habrían podido –indicio último del Vivir Juntos– ‘charlar juntos’. Freud tenía entonces veinte años, Nietzsche treinta y dos, Mallarmé treinta y cuatro y Marx cincuenta y seis. (Podríamos preguntarnos ahora quién es el más viejo.) Esa fantasía de la concomitancia intenta alertar sobre un fenómeno muy complejo, poco estudiado, me parece: la contemporaneidad. ¿De quién soy contemporáneo? ¿Con quién estoy viviendo? El calendario no da una buena respuesta. Es lo que indica nuestro pequeño juego cronológico, ¿a menos que se vuelvan contemporáneos ahora? A estudiar: los efectos de sentido cronológicos (cf. ilusiones ópticas). Llegaríamos tal vez a esta paradoja: una relación insospechada entre lo contemporáneo y lo intempestivo –como la reunión de Marx y Mallarmé, de Mallarmé y de Freud en la mesa del tiempo.”

De quién soy contemporáneo, sí, y con quién vivo. Pero lo que el anacronismo desnuda, también, es el carácter profundamente imaginario de la contemporaneidad, esa suerte de estadio del espejo a escala histórica: sólo la relación con el propio cuerpo, dice Barthes, es igual de imaginaria. Principio de inactualidad, el anacronismo barthesiano monta –en el sentido más cinematográfico del término– un estado subjetivo del presente (la atopía y su versión degradada: la exclusión) con una polvorienta experiencia histórica (la comunidad idiorrítmica en el monte Athos) para inventar una forma de contemporaneidad aberrante, no histórica, intempestiva.

Corre 1977, el año de Barthes: la Lección inaugural en enero, el curso Cómo vivir juntos en marzo, la publicación de los Fragmentos de un discurso amoroso en la primavera, el coloquio-homenaje en Cerisy-la-Salle en junio; y en octubre, como un agujero negro, la muerte de la madre, con la que Barthes vivió prácticamente toda su vida: ese “ser único” que está en el corazón de su último libro publicado en vida, La cámara lúcida (1980), dedicado a Lo imaginario de Jean-Paul Sartre. Tal vez esa secuencia extraña, que enlaza el éxito (y la apoteosis de la “imagen Barthes”) con la más devastadora catástrofe afectiva, explique la pregunta que ya se insinúa en Cómo vivir juntos –¿de quién quiere mi fantasma que sea contemporáneo? ¿Con qué tiempo mi tiempo desea montarse?– y que Barthes parece contestar dos años más tarde, en esa estremecedora noche de Noches de París en que, asaltado por un anacronismo, vuelve solo a su casa y “lapsus singular, que me hace daño, subo la escalera y me paso de piso sin pensar, como si volviera a nuestro departamento del quinto, como si fuera otra época y mamá estuviera esperándome”.

Alan PaulsJulio de 2003

PALABRAS PRELIMINARES

“La forma cuesta cara, decía Valéry cuando le preguntaban por qué no publicaba sus cursos del Collège de France. Sin embargo, durante toda una época, la del triunfo de la escritura burguesa, la forma costaba más o menos lo mismo que el pensamiento.” Con estas líneas se abre “El artesanado del estilo”, que apareció primero como artículo en Combat, el 16 de noviembre de 1950, antes de ser reeditado en El grado cero de la escritura.

Barthes comenzaba entonces, a los lados y en el reverso de Sartre y de Blanchot, una reflexión sobre la posibilidad de una ética literaria que fuera –ni terrorismo, ni nihilismo– una responsabilidad de la forma. Si bien ignoraba que un día sería profesor en el Collège de France y que se plantearía la cuestión de publicar sus cursos, es evidente que, para él, a través de Valéry, había que edificar ante todo una ética personal, y no un tratado de moral para los contemporáneos. Esa ética, lejos de ser una lista de prescripciones o de intimaciones, suponía, en efecto, mucho más que un compromiso intelectual: era, en cierto modo, un tratado de estilo.

Tanto en materia literaria como en otras, nunca hay, como se sabe, últimas voluntades, y cuando por ingenuidad o por remordimientos un escritor ha creído oportuno, en el último momento, dejar consignas, es desde luego para que sean traicionadas, lo que siempre sucede. De modo que cuando se planteó la publicación de los “Cursos en el Collège de France” de Barthes, no pensamos en un testamento cualquiera, ni en una piadosa fidelidad al muerto, sino que quisimos pensar esa publicación en la lógica global de la obra, del pensamiento que la guiaba, y de la ética que había sido a la vez su objeto y su guardián. Es natural, entonces, que en el punto de partida de nuestra reflexión hayamos recordado esas palabras sobre Valéry, verdadera mise en abyme del joven Barthes en el corazón del Barthes póstumo.

El primer principio de esta edición –casi un axioma– es que los cursos del Collège de France no podían y no debían ser libros.

Así, dos hipótesis fueron descartadas de entrada: por una parte, la reescritura de esos cursos, que les habría asegurado la apariencia de una producción escrita; por otra, la transcripción impresa de la versión oral grabada, que habría producido artefactos de obra.

Cada una de estas hipótesis posee su lógica. Puede verse qué es lo que nos hizo descartar la primera. La reescritura de la palabra del Maestro por un discípulo sólo tiene sentido y justificación en el caso extremadamente singular en que se trate, después de su muerte, de suplir una voluntaria rareza editorial, de agregar al esoterismo de la doctrina el espacio de una elucidación posible, o incluso de federar discípulos y lectores mediante el despliegue del mensaje doctrinal en una biblioteca póstuma. Tal proyecto no tendría sentido tratándose de Barthes, que fue un hombre del libro, cuya enseñanza era una práctica secular y profana, y cuyos libros constituían, en sí mismos, lo esencial de lo que le interesaba transmitir. Por otra parte, en los casos en que Barthes intentó transformar algún seminario en libro (S/Z, Fragmentos de un discurso amoroso), éste no fue la prolongación escrita del curso, sino un objeto nuevo.1

El rechazo de la segunda hipótesis, la de una transcripción de la versión oral de los cursos, posee otras justificaciones más profundas todavía, provistas por el propio Barthes, y que atañen a la cuestión de la relación entre el habla y lo escrito, es decir, a la cuestión misma del ethos de la obra. En un texto de juventud –1959–, a propósito de la publicación de una mesa redonda sobre el nouveau roman, Barthes escribe:

También sucede que el escritor hable (por radio, por ejemplo): siempre se puede aprender algo de su respiración, de la manera de su voz, pero que esa palabra sea luego reconvertida en escritura como si el orden y la naturaleza de los lenguajes fueran indiferentes [...] no es otra cosa que producir una escritura bastarda e insignificante, que no tiene ni la distancia acuñada de la cosa escrita, ni la presión poética de la cosa hablada. En síntesis, toda mesa redonda extrae de los escritores la peor de sus hablas: el discurso. El habla y la escritura no pueden intercambiarse ni acoplarse, pues lo que hay entre ellas es simplemente algo así como un desafío: la escritura está hecha del rechazo de todos los demás lenguajes.2

Un curso pronunciado no tiene, por cierto, la vacuidad de las opiniones vertidas durante una mesa redonda, pero lleva en él la fatalidad misma del habla, su contingencia, su carácter efímero y transitorio, su continuidad irreversible, su pesado flujo vocal que se opone a la cosa escrita, necesaria, limitada, recursiva, durable y fluida, discontinua y mesurada. Y, más allá aún de estas oposiciones, más allá de la trivialidad que densifica toda habla fundida en un impreso, aquello por lo cual Barthes define la escritura: “Escribir es precisamente esa contradicción que hace del fracaso de una comunicación una comunicación segunda, habla para otro pero habla sin el otro.”3

El rechazo de la hipótesis de la reescritura de los cursos de Barthes y de la de una transcripción rewritten no fue solamente una cuestión de principios vinculada con la doctrina barthesiana del libro. Si esas dos hipótesis se excluyeron, es también en razón de la naturaleza misma de estos cursos, de su estatuto concreto y singular en el recorrido intelectual de Barthes.

Evidentemente, la distancia entre la producción escrita y la práctica de la enseñanza se radicalizó con la entrada en el Collège de France en 1977. Pues, si antes, cuando dictaba un seminario restringido en la École pratique des hautes études, Barthes pudo estar tentado, como se dijo, de transformar algún curso en libro, esa hipótesis desapareció totalmente cuando llegó al Collège, donde nada de la asamblea socrática de antaño subsistía para suscitar el deseo de una perennización del habla magistral.

En el Collège de France, los cursos ya no tienen para Barthes nada explícitamente fundador para su pensamiento, ni genealógico para su obra. Y eso está sin duda vinculado con el período de transformación personal que Barthes conoce entonces.

No abundaremos sobre esa situación, salvo para recordar que Barthes explica durante algunos de sus cursos las razones por las cuales su propio discurso parece des-teorizarse y, por ende, frustar la demanda del auditorio: “Estamos precisamente en una fase activa de deconstrucción ‘sana’ de la ‘misión’ del intelectual: esta deconstrucción puede tomar la forma de un retiro, pero también de una confusión, de una serie de afirmaciones descentradas.” Y agrega, un poco más adelante en ese curso sobre lo Neutro: “goce de sustituir con un saber irénico (tal vez obsesivo: cosificación, inventario) un combate de ideas”.

En efecto, lo que caracteriza estos cursos y que volvería ficticio todo travestismo, toda reescritura que quisiera hacerles tomar la apariencia de una obra, toda transcripción que les confiriera, como en un simulacro, el énfasis del libro, es, si es que puede arriesgarse tal palabra, la práctica de una suerte de understatement casi sistemático del objeto del curso; práctica que llega a veces a dar la impresión de que ciertas sesiones son la simple lectura de fichas de trabajo.

La estructura misma de estos cursos, organizados no según el desarrollo de un discurso, según la órbita de una lógica o de un pensamiento, sino según lo que Barthes llama rasgos, ordenados ya sea según un orden alfabético, ya sea según una matemática de lo aleatorio,4 apunta a suspender radicalmente toda función doctrinal de las palabras. Durante esos años, el curso hace que se sucedan, según el orden mencionado, es decir, sin orden, especies de “capítulos” de tamaño y de importancia desiguales, que son “fichas” breves o largas; fichas más o menos enciclopédicas, más o menos personales, inspiradas en el campo de saber desplegado por el objeto del curso: “El Vivir-Juntos”, “Lo Neutro”, “La Preparación de la novela”.

Hay en Barthes un doble movimiento que puede parecer contradictorio. Por una parte, la voluntad de dar un curso, es decir, de asumir todo lo que puede tener de árido la exploración positiva de un campo del conocimiento, pero por otra parte y paralelamente, un rechazo a explotar ese saber, a desarrollarlo en una fenomenología personal como era antes su costumbre. De modo que, en cierto sentido, estos cursos pueden decepcionar.