12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Omnino Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

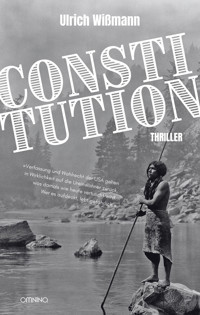

Was, wenn die Wurzeln der amerikanischen Demokratie ganz woanders liegen? Nach der Wiederwahl Donald Trumps stößt der Journalist Doug Nutter bei Recherchen zum amerikanischen Wahlsystem auf eine brisante Spur: Die Ursprünge der US-Verfassung führen nicht etwa zu den Gründervätern oder ins antike Griechenland – sondern zu den politischen Strukturen der Irokesen-Konföderation. Je tiefer Doug gräbt, desto gefährlicher wird seine Suche nach der Wahrheit. Gemeinsam mit der Irokesin Mary Hill gerät er ins Fadenkreuz mächtiger Gegner, die alles daransetzen, dieses Kapitel der Geschichte im Dunkeln zu halten. Parallel dazu erzählt der Roman von Dougs Vorfahren John Nutter, der 1787 im Auftrag der US-Regierung eine Delegation indigener Führer zur verfassungsgebenden Versammlung begleiten soll. Doch schon damals gibt es Kräfte, die verhindern wollen, dass indigene Ideen Einfluss auf die neue Demokratie nehmen. Die Reise nach Philadelphia wird zu einem lebensgefährlichen Unterfangen. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart entspinnt sich eine packende Geschichte über kulturelle Aneignung, politische Verdrängung – und über das vergessene Erbe der Ureinwohner Nordamerikas, das unsere modernen Gesellschaften bis heute prägt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

CONSTITUTION

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 9783958943490

© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2025

Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected]

www.omnino-verlag.de

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Coverabb.: canva.com

Ulrich Wißmann

Constitution

Thriller

Was, wenn die Völker, die wir uns gern als einfach und unschuldig vorstellen, nicht deshalb keine Herrscher, Regierungen, Bürokratien, herrschende Klassen und so weiter haben, weil sie phantasielos sind, sondern weil sie in Wahrheit mehr Phantasie besitzen als wir? Wir empfinden es als schwierig, uns eine wirklich freie Gesellschaft vorzustellen; vielleicht haben sie keine derartigen Probleme, sich auszumalen, wie willkürliche Macht und Herrschaft aussähen. Vielleicht können sie es sich nicht nur vorstellen, sondern ihre eigene Gesellschaft sogar bewusst so gestalten, dass derartiges vermieden wird.

Pierre Clastres: La société contre l‘État

Und es ist eine wunderbare Verfassung in all ihrer Kindlichkeit und Einfachheit, diese Gentilverfassung! Ohne Soldaten, Gendarmen und Polizisten, ohne Adel, Könige, Statthalter, Präfekten oder Richter, ohne Gefängnisse, ohne Prozesse geht alles seinen geregelten Gang. Allen Zank und Streit entscheidet die Gesamtheit derer, die es angeht, die Gens oder der Stamm, oder die einzelnen Gentes unter sich. (…) Die kommunistische Haushaltung und die Gens kennen ihre Verpflichtungen gegen Alte, Kranke und im Kriege Gelähmte. Alle sind gleich und frei – auch die Weiber (…)

Friedrich Engels über die Irokesen in: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1

Der Lieutenant spürte etwas Feuchtes in seinem Gesicht. Erst dann hörte er den Knall. Sofort wusste er, dass es sich um einen Schuss handelte, und ließ sich zu Boden fallen. Neben ihm sank Sergeant Farmer vornüber, wo eben noch sein Kopf gewesen war, nur noch ein blutiger Klumpen. In einem Anflug von Panik registrierte der Lieutenant, dass Blut und Gehirnmasse von Farmer sein Gesicht und seine Kleidung bedeckten.

Die Indianer waren ebenfalls in Deckung gegangen. Aber während der Lieutenant für die Schützen offensichtlich noch zu sehen war, da kurz darauf eine weitere Kugel sich mit dumpfem Geräusch in einen Baumstamm direkt neben ihm grub, waren die Irokesen sofort mit ihrer Umgebung verschmolzen, sodass er sie nicht mehr sehen konnte.

Auf allen Vieren robbte er hinter einen umgestürzten Baumstamm, um den Kugeln zu entgehen. Als erfahrener Soldat hatte er viele Tote gesehen, aber dieser völlig unerwartete Angriff aus dem Nichts hatte ihm das Blut in den Adern gefrieren lassen. Sie hatten auf der kleinen Waldlichtung gerastet und etwas gegessen. Nichts hatte darauf hingedeutet, dass ihnen irgendeine Gefahr drohte.

Er brachte sein Gewehr in Anschlag, wusste aber außer einer ungefähren Richtung, aus der der Schuss gekommen sein musste, nicht, wo seine Gegner waren. Er sah sich nach seinen irokesischen Begleitern um, aber die waren in der Landschaft verschwunden. Er vermutete, dass sie, jede Deckung nutzend, auf die Angreifer zukrochen, um sie ihrerseits anzugreifen.

Der Lieutenant lief geduckt auf das Gehölz zu, aus dem die Schüsse gekommen sein mussten. Er hörte noch einen Schuss und ging in Deckung. Kurz darauf hörte er einen langgezogenen Schrei. Der Laut ging ihm durch Mark und Bein. Es war ohne Zweifel der Todesschrei eines Menschen. Nachdem das grauenerregende Geräusch verklungen war, trat wieder völlige Stille an seinen Platz.

Er lag jetzt auf einem kleinen Hügel im Wald oberhalb des schmalen Flusses, der sich hier durch ein Stück Wiese zog. Das bräunliche Wasser floss leise sprudelnd zwischen hohen Ufern, durch die die Wurzeln der Bäume in den Fluss ragten. Moos hatte die Kante überwuchert und weiße Blumen breiteten sich auf dem Waldboden dahinter aus. Einzelne alte Bäume standen verstreut, wenige junge dazwischen, abgestorbene Äste und Bäume und eine schwere Laubschicht bedeckten den welligen Grund. Die abgestorbenen Baumstämme waren dick mit Moos bewachsen und auch die Wurzeln der Urwaldriesen zeigten auf der Nordseite eine starke Moosschicht.

Es war ganz still, bis auf den Gesang der Vögel, der wieder eingesetzt hatte, nachdem die Schüsse und Geräusche verklungen waren, die den Frieden des Waldes gestört hatten. Irgendwo hoch oben in einer alten Eiche klopfte ein Specht. Ein Rauschen ging durch die Baumwipfel, das von fern kam und dann wieder in der Ferne leiser wurde. Ein einziges Geräusch, das in den Wipfeln tausender und Abertausender von Bäumen entstand. Es war eine Szenerie des Friedens, die durch die eben verklungenen Geräusche Lügen gestraft wurde.

Der Lieutenant sah angestrengt in die Richtung, aus der die Schüsse und der Schrei gekommen waren, konnte aber nichts sehen. In diesem Moment hörte er das Trappeln von Pferdehufen, und kurz darauf sah er mehrere weiße Männer auf ihren Pferden durch die Büsche brechen.

Es waren Zivilisten, gekleidet in Wollhosen, bunten Hemden oder Lederjacken. Er machte vier Reiter aus, die offensichtlich in Panik davongaloppierten und schon wieder im Schutz der Bäume verschwanden. Er wagte es, aufzustehen, und lief, immer noch von Zeit zu Zeit Deckung nehmend, auf die Stelle zu, als er seine indianischen Begleiter auf sich zukommen sah.

Einer schwenkte etwas in der Luft, und der Lieutenant erkannte schaudernd, dass es sich um einen blutigen Skalp handelte. Die Irokesen waren offensichtlich an ihre Feinde herangeschlichen und hatten sie, aus der Deckung aufspringend, überrascht und mindestens einen von ihnen erschlagen können. Alle drei hielten ihre gefürchteten Kriegskeulen in der Hand. Der Lieutenant ging jetzt offen auf sie zu, weil offensichtlich keine Gefahr mehr herrschte. Sie begrüßten ihn fröhlich und erzählten ihm, dass sie zwei Weiße niedergeschlagen hatten, wobei einer der beiden sich verletzt hatte wegschleppen können, als sie wieder in Deckung gegangen waren, um einem eventuellen Beschuss zu entgehen. Dann waren die weißen Angreifer in Panik geflüchtet, wie die Indianer gut gelaunt berichteten. Der Lieutenant fragte seine Begleiter, ob sie wüssten, wer sie angegriffen habe, was sie aber verneinten. Sie konnten sich keinen Reim darauf machen, wer sie verfolgt hatte, außer dass es vielleicht Skalpjäger gewesen waren. Unwahrscheinlich nach dieser Theorie war aber, dass sie ja zuerst einen Weißen erschossen hatten. Aber das konnte auch ein Fehlschuss gewesen sein.

Bänder von Sonnenlicht glänzten auf dem Fluss, der durch das Tal unter ihnen mäanderte. Die Irokesen waren hochgewachsen, sie trugen lederne Gamaschen, Mokassins und die für die Waldlandindianer typischen, mit Blumen- und Pflanzenornamenten verzierten Hemden. Während Rotfeder, der Älteste, das Haar nach Art seines Stammes lang trug, hatten die beiden anderen die Mode angenommen, sich den Schädel kahl zu rasieren und nur eine lange Skalplocke stehen zu lassen. Dies hatten sich viele Indianer des Waldlandes angewöhnt, seit die Engländer eine Belohnung für indianische Skalps ausgesetzt hatten, als ob sie sagen wollten: „Komm doch und hol dir meinen Skalp, wenn du dich traust.“

In die Skalplocke waren mehrere Raben- und Adlerfedern eingebunden. Die Irokesen waren mit Pfeil und Bogen, Messern und ihren Kriegskeulen bewaffnet.

„Sind die Männer wirklich nur hinter Indianerskalps her gewesen?“, fragte sich der Lieutenant. Es waren auf jeden Fall keine Soldaten. Auch der Lieutenant und der getötete Sergeant waren in Zivil gekleidet. Niemand hatte wissen können, dass sie Angehörige der Armee waren.

Weder die amerikanischen Siedler und Soldaten noch die Loyalisten oder englische Soldaten aus dem nahen Kanada machten einen großen Unterschied bei ihren Angriffen auf Angehörige der indianischen Stämme. Hatten die Angreifer einfach Indianer töten wollen und dabei auch keine Rücksicht auf Weiße, die sich in deren Gesellschaft befanden, genommen? Oder steckte mehr hinter dem Anschlag?

Die vier Männer gingen zurück zu ihrem Rastplatz. Sie trugen Sergeant Farmer in eine Kuhle und bedeckten die Leiche mit Erde und Laub. Rotfeder nahm seine Muskete an sich, und seine Verpflegung wurde aufgeteilt. Alles geschah in Eile, ohne ein Wort zu wechseln. Sie wussten nicht, ob die Angreifer erneut versuchen würden, sie zu töten. Sie mussten den Platz möglichst schnell hinter sich lassen und in den unendlichen Wäldern verschwinden. Aber die Männer, die sie womöglich verfolgten, hatten Pferde, während sie zu Fuß unterwegs waren.

2

Doug Nutter sah über das Tal des Hudson. Es war jetzt Herbst, Indian Summer und das Laub der Ahornbäume leuchtete rot, während die Blätter der Espen und Birken gelb im Wind flirrten, dazwischen Eichen und Buchen, deren Laub in einem stoischen Rostrot bis Braun zwischen den grünen Kiefern und Tannen hervorstach. Oberhalb des dunkel und breit daherströmenden Flusses mischte sich ein wahres Farbenmeer mit den grauen Felswänden der Hänge.

Nicht, dass Nutter es sich hätte leisten können, in einem der teuren Häuser am Hang mit Blick auf den Strom zu wohnen. Er wohnte in einer der hinteren Hausreihen direkt an der Hauptstraße. Aber das Arbeitszimmer seines kleinen Holzhauses lag im ersten Stock, und von hier hatte er einen Blick zwischen den davorstehenden Häusern hindurch zum Fluss, der gemächlich auf die große Stadt zuströmte. Deshalb hatte er sein Arbeitszimmer hier eingerichtet. Deshalb hatte er wohl auch das Haus gemietet. Auch wenn er nur einen schmalen Ausblick auf eine Kehre des Hudson hatte. Er liebte es, von seinem Schreibtisch aus mit einer heißen Tasse Tee in der Hand auf den Strom und über die ihn flankierenden Hügel zu blicken und sich vorzustellen, wie das Wasser, das unterhalb seines Lebens vorbeiglitt, ein paar Stunden später durch New York und von dort in den Atlantik fließen würde. Der Ausblick lenkte ihn immer wieder erfreulich von seiner zu erledigenden Arbeit ab. Doug seufzte.

Er wandte sich wieder dem Laptop zu. Der Cursor blinkte immer noch ganz links oben auf der Seite. Und heute Abend musste der Artikel fertig sein.

Er schrieb für die Mid Hudson Times, die Southern Ulster Times und die Wallkill Valley Times, drei lokale Zeitungen für bestimmte Regionen, die alle vom selben Verlag in Newburgh herausgegeben wurden. Aber er arbeitete auch für andere Zeitungen als freier Mitarbeiter. Und viel mehr als der Artikel über das geplante neue Einkaufszentrum, den er gerade schreiben musste, beschäftigte ihn die Recherche zu einem politischen Artikel, den er der New York Times anbieten wollte. Er hatte dort schon einen Artikel untergebracht, in dem er die Frage nach der Sinnhaftigkeit des amerikanischen Wahlsystems aufgebracht hatte, und wollte das in einem weiteren Artikel vertiefen.

Spätestens nach der ersten Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA 2016, die er gewonnen hatte, obwohl die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, fast drei Millionen Stimmen mehr erhalten hatte, aber auch bei der Wahl Joe Bidens 2020, als es zunächst so aussah, als ob Trump noch mal Präsident werden könne, obwohl er schon mit zwei bis drei Millionen Stimmen hinter seinem Konkurrenten zurücklag, hatten sich viele Amerikaner gefragt, ob ihr Wahlsystem noch zeitgemäß oder überhaupt gerecht war.

Nach Trumps Wiederwahl 2024 hatte der ein regelrechtes Unrechtssystem geschaffen, hatte sich an politischen Gegnern gerächt, verurteilte Straftäter und Terroristen aus der Haft entlassen, die den von ihm angezettelten Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie, das Kapitol, begangen hatten, darunter Anführer von rechtsradikalen und Neonazi-Gruppen. Die Bürgerrechte wurden nicht mehr geachtet, es gab Verhaftungen ohne jede Begründung. Viele Verhaftete wurden tagelang eingesperrt, teilweise angekettet, ohne einen Anwalt zugewiesen zu bekommen. Ausländer wurden trotz gültiger Visa weggesperrt, Immigranten, legale und illegale, in großem Stil abgeschoben. Den Obersten Gerichtshof hatte er schon in seiner ersten Amtszeit mit einer Mehrheit an Günstlingen besetzt. Da die neu eingesetzten Richter relativ jung waren und die Amtsträger auf Lebenszeit ernannt wurden, war auf lange Sicht mit einer politisch konservativen Ausrichtung zu rechnen. Schon mehrfach waren Gerichtsurteile gegen die Politik der Regierung von höheren Instanzen kassiert worden. Teilweise ignorierte die Trump-Administration Gerichtsurteile aber auch einfach. Richtern wurde ebenso wie Journalisten und anderen Personen öffentlich gedroht, wenn sie sich der Linie der Regierung entgegenstellten. In Senat und Repräsentantenhaus herrschte eine republikanische Mehrheit, sodass die Demokraten kaum einen Einfluss hatten. Außerdem umging Trump die Abstimmungen im Repräsentantenhaus, indem er mittels unzähliger Dekrete regierte und so gar nicht Gefahr lief, dass sich auch einmal Mehrheiten gegen ihn bilden konnten. Mit seinen Dekreten verstieß er immer wieder gegen Gesetze und die Verfassung. Trump hatte die amerikanische Demokratie schwer geschädigt und war de facto dabei, sie abzuschaffen. Seine Administration hatte inzwischen die Sprache geändert: Bei Verlautbarungen aus dem Weißen Haus wurden Worte wie homosexuell, queer, Abtreibung, people of color, Native American, schwarz oder auch Frau nicht mehr benutzt. Sogar die Geschichte sollte rückwirkend verändert werden, wie es für Diktaturen typisch war: Sklaverei, Völkermord und Unterdrückung von Minderheiten durften nicht mehr thematisiert werden. Auch die Pressefreiheit war weitgehend ausgehebelt: Während Trumps Lieblingssender Fox News die Lügen seiner Regierung im ganzen Land weiter verbreitete, hatte der landesweite Sender CNN Hausverbot im Weißen Haus. Überregionale Zeitungen gehörten inzwischen meist Privatpersonen oder Firmen, die oft Trump nahestanden: Die Washington Post gehörte Jeff Bezos, die New York Times BlackRock. Kritische Journalisten wurden oftmals von ihren Chefs ausgebremst, die entweder Trumps Rache fürchteten oder seine Politik unterstützten. Die großen Tech-Firmen X, Meta, Facebook, Instagram, Google oder Amazon waren ebenfalls in der Hand von Unterstützern von Trumps Politik. Er holte Milliardäre und Multimillionäre in seine Regierung und errichtete so eine Oligarchie. Trump und seine Gefolgschaft nutzten ihre Macht inzwischen skrupellos, um sich persönlich zu bereichern, und aufgrund ihrer Machtposition konnte niemand etwas dagegen unternehmen. Einige der reichsten Menschen der Welt standen hinter ihm, und die einflussreichsten Medien der Welt, die sozialen Plattformen, verbreiteten seine Version der Wahrheit weltweit und beeinflussten die Politik weit über die USA hinaus. Hatte es eine derartige Machtansammlung jemals vorher gegeben? Die meisten Menschen schienen sich ja nur noch in den sogenannten sozialen Medien zu informieren. Insofern fragte sich Nutter, was seine Artikel noch bewirken konnten. Aber Journalismus hatte die Pflicht, dieser ungehemmten Verbreitung von Lügen und dieser Verdummung seriöse Berichterstattung entgegenzuhalten, dachte Nutter.

Als die Vereinigten Staaten gegründet worden waren, hatten die Väter der Verfassung ein Wahlverfahren festgelegt. Sie hatten bestimmt, dass nicht landesweit alle Stimmen gezählt wurden, sondern dass in jedem einzelnen Staat gezählt wurde. Das Votum des Staates wurde dann im Bund durch die „Wahlmänner“ repräsentiert. Dabei wurden nicht alle Stimmen eines Staates in der Gesamtwahl berücksichtigt, sondern es galt das Prinzip „the winner takes it all“, sodass die Wahlmänner eines Staates alle für die Mehrheitsmeinung in dem betreffenden Staat gezählt wurden.

Jeder Staat sollte eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern haben, entsprechend der Größe des Staates. Allerdings hatten kleinere Staaten im Verhältnis zu den größeren mehr Wahlmänner, was verhindern sollte, dass die bevölkerungsschwächeren von den bevölkerungsstärkeren immer überstimmt werden konnten.

Das konnte heute bizarre Auswirkungen haben: So hatte ein Staat wie Wyoming mit etwas mehr als einer halben Million Einwohner drei Wahlmänner, Kalifornien mit an die fünfzig Millionen hatte fünfundfünfzig. Im Verhältnis wog eine Stimme aus Wyoming also fast sechsmal so schwer wie eine Stimme aus Kalifornien.

Für seinen Artikel hatte Nutter sich dazu ein paar Szenarien ausgedacht, die das drastisch veranschaulichten: Wenn in Wyoming beispielsweise nur einhunderttausend Menschen zur Wahl gingen und davon fünfhundert mehr für Kandidat A stimmten, schickte Wyoming drei Wahlmänner für ihn zur Wahl des Präsidenten. Gleichzeitig könnten in Kalifornien von vierzig Millionen Wahlberechtigten wirklich fast alle zur Wahl gehen und zu neunundneunzig Prozent für Kandidat B stimmen. Über neununddreißig Millionen Stimmen würden damit zu fünfundfünfzig Wahlmännern führen. Um die mit wenigen hundert Stimmen Vorsprung gewählten Wahlmänner des Staates Wyoming auszugleichen, brauchte es dann also über zwei Millionen Stimmen aus Kalifornien.

Traditionell wählten die bevölkerungsärmeren Staaten mit überwiegend ländlicher Struktur eher republikanisch, während in vielen bevölkerungsreicheren Staaten, in denen die großen Städte und Ballungsräume lagen, eher demokratisch gewählt wurde. Bei den letzten Wahlen waren oft mehr Stimmen für die Demokraten abgegeben worden, was aber durch das Wahlmänner-System nicht immer im Ergebnis abgebildet worden war.

Die einzelnen Stimmen in den meisten Staaten waren gar nicht mehr sonderlich von Belang. Da man schon vorher wusste, dass bestimmte Staaten mehrheitlich demokratisch und andere republikanisch abstimmen würden, ging es im Wahlkampf besonders um die sogenannten „Swing States“, also jene Staaten, in denen mal eine Mehrheit für die eine und mal eine für die andere Seite zustande kam. Und in manchen dieser Staaten konnten dann kleine Gruppen von Wählern zu einem anderen Ergebnis führen und damit auch zu einem anderen Resultat in der bundesweiten Wahl. Mitunter hatten also wenige tausend Wähler einen entscheidenden Einfluss auf die politische Ausrichtung in einem Land von über dreihundertdreißig Millionen Einwohnern.

Wie viele andere Bürger war Nutter der Meinung, dass das nicht richtig sein konnte und dass das System überdacht und heutigen Verhältnissen angepasst werden sollte. Daher hatte er sich an die Arbeit zu einer Recherche gemacht, die er für einen Artikel zu diesem Thema machen musste.

Am nächsten Morgen hatte er einen Termin mit einem Professor für amerikanische Politik der Neuzeit in New York. Er arbeitete an der School of International and Public Affairs an der Columbia University. Dort waren sie für elf Uhr verabredet.

Er schaute auf seinen Laptop. Unermüdlich blinkte der Cursor auf dem Bildschirm, als wolle er ihn auffordern, endlich etwas zu schreiben. Er seufzte und sah wieder aus dem Fenster. Es war bereits dunkel geworden. Das gegenüberliegende Ufer des Hudson war nur an einer Reihe gelber und orangener Lichter im sie umgebenden Schwarz zu erkennen, die, sich im Wasser spiegelnd, die Uferlinie des großen Flusses nachzeichneten. Hier und da zogen sich die Lichter ein Stück den Berg hinauf oder in ein Tal hinein. Darüber waren die Buckel der den Fluss einrahmenden Berge nur noch als dunklere Masse vor dem helleren Himmel zu erkennen. Im Osten verschwand das letzte Rot und ging in die Schwärze der Nacht über.

Der Tee war inzwischen kalt geworden. Doug Nutter seufzte wieder und schaltete den Rechner aus.

3

Nutter war die Interstate 87 den Hudson heruntergefahren, hatte dann den Harlem River nach Manhattan überquert und musste jetzt nur noch die Amsterdam Avenue bis zur School of International and Public Affairs fahren. In den Straßen New Yorks staute sich der Verkehr zu dieser Stunde wieder einmal, sodass er schon spät dran war. Zum Glück gab es im selben Block in der Hundertachtzehnten Straße ein Parkhaus, von wo Nutter nur kurz über die Ancell Plaza laufen musste, um das Institut gerade noch rechtzeitig zu erreichen.

Von der freundlichen Vorzimmerdame mit lateinamerikanischem Akzent wurde er sofort weiter in das Büro von Professor Atkins gelotst, einem schlanken Mann in den Fünfzigern, der ihn wohl schon erwartete und leutselig begrüßte: „Nehmen Sie Platz, junger Mann, wenn Sie irgendwo einen finden.“

Tatsächlich entsprach der Arbeitsplatz von Atkins dem Klischee eines mit Büchern, Zeitungen und anderen Papieren vollgestopften Büros eines Akademikers. So griff Nutter beherzt einen Stapel Hefte, der sich auf dem einzigen auf dieser Seite des Schreibtisches verfügbaren Stuhl häufte, und verstaute ihn, nachdem er sich eine Weile hilfesuchend im Raum umgesehen hatte, auf Atkins’ zustimmende Geste hin auf einer relativ freien Ecke des Schreibtisches. Einen Moment befürchtete er, der Stapel könne da ins Wanken geraten und herunterfallen und die Arbeit langer Jahre zerstören, aber nichts Derartiges passierte, und so setzte er sich auf das freigewordene Sitzmöbel.

„So, Sie schreiben also über unser Wahlsystem und seine Nachteile“, eröffnete Atkins das Gespräch, nachdem er Nutter etwas zu trinken angeboten, dieser aber abgelehnt hatte.

„Ja, besonders bei den Wahlen 2016 und 2020 ist ja sehr deutlich geworden, dass das Wahlsystem nicht alle Stimmen gleich abbildet“, sagte Nutter.

„Dann gehören Sie also auch zu den Leuten, die meinen, Präsident Trump sei 2020 zu Unrecht abgewählt worden?“, fragte Atkins fröhlich.

„Nein, nein“, wehrte sich Nutter. „Ganz im Gegenteil: Im Grunde hatten ja viel mehr Menschen gegen Trump votiert, aber nach dem System der Wahlmänner werden ja die Stimmen in großen Staaten wie New York, Kalifornien und ähnlichen nicht gleich gezählt wie die Stimmen aus kleineren Staaten.“

„Ich verstehe Sie schon“, meinte Atkins. „Dass ein Vollidiot wie Trump überhaupt Präsident werden konnte, sagt ja schon eine Menge über unser System aus. Und das jetzt auch noch zum zweiten Mal.“

Nutter pflichtete Atkins bei, erleichtert, doch nicht völlig falsch verstanden zu werden.

„Mich interessiert, warum in den USA nicht alle Stimmen einfach gleich gezählt werden wie in anderen Ländern. Warum ein so kompliziertes System, bei dem nur in jedem Bundesstaat die Mehrheiten gezählt werden und durch die Wahlmänner die Abstimmungen der Bundesstaaten dann in die Bundeswahl einfließen.“

„Wobei die Bundesstaaten je nach Größe unterschiedlich viele Wahlmänner stellen, aber die Menge der Wahlmänner nicht wirklich den Zahlen der Bevölkerung entspricht“, ergänzte Atkins.

„Ja, und auch durch das System ‚the winner takes it all‘ in den einzelnen Staaten werden ja mitunter sehr große Bevölkerungsgruppen nicht gezählt, und andernorts können relativ kleine Gruppen dadurch einen relativ großen Einfluss haben“, ergänzte Nutter.

„Sie haben Recht. Das ganze System ist ziemlich verkorkst“, fasste Atkins grinsend zusammen.

„Warum ist das so?“, fragte Nutter, der sich auf der Zielgeraden wähnte.

„Wissen Sie überhaupt, wie es eigentlich dazu kam, dass Donald Trump Präsident werden konnte?“, fragte Atkins und sah Nutter provozierend an.

Nutter war sich nicht sicher, ob er wusste, was Atkins meinte. Auf jeden Fall wusste er, dass er den Professor jetzt reden lassen musste under dann sicher interessante Fakten für seine Recherche zu hören bekommen würde, und so verneinte er und sah Atkins unsicher an, was nach seiner Erfahrung bei Leuten, die sich selbst gerne reden hörten, dazu führte, dass sie auspackten, was man hören wollte.

„2016 hatte Trump Cambridge Analytica engagiert, eine Firma, die sich mit der Erhebung, Auswertung, Anwendung und dem Verkauf von Daten aus dem Internet beschäftigt. Dieselbe Firma, die in England geholfen hatte, den Brexit durchzusetzen. Einer der Gründer und Vorstand der Firma war übrigens Steve Bannon, der nach der Wahl dann Chefberater bei Trump wurde.“

Nutter notierte sich Cambridge Analytica – Brexit (Bannon).

„Sind Sie bei Facebook?“, fragte Atkins.

„Äh, ja, notgedrungen“, antwortete Nutter.

„Das sagen meine Studenten auch immer“, meinte Atkins lachend.

„Dort kann ich auf einmal eine Menge Menschen erreichen“, sagte Nutter entschuldigend. „Außerdem wird es in meinem Job tatsächlich verlangt, dass ich auf den ‚sozialen Netzwerken‘ vertreten bin.“ Bei dem Ausdruck machte er imaginäre Anführungszeichen in der Luft.

„Wie Sie vielleicht wissen, kann man mit einer gewissen Zahl Likes auf Facebook sehr viel über einen Menschen aussagen.“

„Ja“, bestätigte Nutter.

„Auf Facebook werden von etwa drei Milliarden Nutzern täglich im Durchschnitt circa fünf Milliarden Likes vergeben, vier Millionen Likes pro Minute. Das ist eine ungeheure Datenmenge, mit der man natürlich sehr viel über einen Groß-teil der Weltbevölkerung weiß. Ähnliches gilt auch für andere Internetgiganten wie Amazon, Google und so weiter.“

Nutter nickte unsicher.

„Nach einer Untersuchung der Universität von Cambridge kennt man mit zehn Likes eine Person schon besser als seine Arbeitskollegen, mit siebzig weiß man mehr über ihn als ein guter Freund. Bei einhundertfünfzig Likes weiß man mehr über den Nutzer als dessen Eltern, und mit 300 kennt man ihn sogar besser als sein Partner.“

„Wow“, machte Nutter und schüttelte den Kopf. Er machte sich wieder Notizen.

„Das machte sich Cambridge Analytica sowohl im Brexit als auch im US-Wahlkampf 2016 zunutze. Wie Sie wissen, wählen bestimmte Staaten ja traditionell demokratisch, andere eher republikanisch.“

„Ja, viele industriell geprägte Staaten an der West- und an der Ostküste eher demokratisch, wie Kalifornien, New York und so weiter, viele von den eher ländlich geprägten Staaten im Inland wie Texas, Idaho, Wyoming und ähnliche eher republikanisch“, referierte Nutter, der froh war, wenigstens ein gewisses Grundwissen anbringen zu können.

„Genau“, sagte Atkins. „Bei den meisten dieser Staaten weiß man schon vorher, wie die Wahl ausgeht. Daher geht es ja bei jeder US-Wahl ganz besonders um die ‚Swing States‘, die mal zu den Demokraten und mal zu den Republikanern tendieren.“

Nutter nickte.

„Um die Wahl zu gewinnen, muss man möglichst viele Swing States auf seine Seite ziehen. Und da, wie Sie schon sagten, das System des ‚the winner takes it all‘ dafür sorgt, dass alle Stimmen eines Staates an denjenigen gehen, der eine, wenn auch nur hauchdünne, Mehrheit in dem betreffenden Staat hat, entscheiden in Staaten, in denen die Mehrheitsverhältnisse fast ausgeglichen sind, mitunter schon ein paar tausend Stimmen, wer den Staat bekommt.“

„Ja, klar“, sagte Nutter.

„Cambridge Analytica hat sich also die Swing States vorgenommen, in denen die Mehrheitsverhältnisse fast ausgewogen waren. Staaten, in denen sowieso klar war, wer gewinnen würde, waren nicht interessant, ebenso wie Staaten, in denen sich bereits eine klare Mehrheit für eine Richtung abzeichnete.“

„Ah“, machte Nutter langgezogen und setzte noch ein Pfeifen hinterher.

„Sie kapieren’s langsam“, meinte Atkins fröhlich und fuhr fort: „Cambridge Analytica hat also in den betreffenden Staaten anhand ihrer im Internet und besonders bei Facebook gewonnenen Daten untersucht, welche Wähler noch relativ neutral aufgestellt waren, und hat dann begonnen, diese massiv mit politischen Informationen zu versorgen.“ Jetzt war es an Atkins, imaginäre Anführungszeichen in die Luft zu malen.

„Oder Desinformation“, fügte Nutter hinzu und notierte sich wieder ein paar Worte.

„Ja, zumindest sehr eindeutig positionierte Informationen“, bestätigte Atkins, „die Trump und die Republikaner als die Lösung aller Probleme darstellten.“

„Und die Demokraten wahrscheinlich als das personifizierte Böse“, ergänzte Nutter.

„Sie kennen ja die Verschwörungstheorien über kinderfolternde Demokraten und die Pizzeria, in der Hillary Clinton angeblich ein Sexgeschäft betreiben sollte.“

„Pizzagate, ja“, meinte Nutter und lachte.

„Ja, das wäre wirklich zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre“, sagte Atkins.

„Jedenfalls gelang es der Kampagne mit zielgenau gestreuten Nachrichten …“

„… oder Fake News“, unterbrach Nutter …

„… einige tausend Unentschlossene in den betreffenden Swing States dazu zu bringen, Trump zu wählen, was dazu führte, dass diese Staaten an die Republikaner gingen, die damit die Wahl gewannen.“

„Dadurch konnte tatsächlich die Wahl entschieden werden?“, fragte Nutter.

„Ja, sicher. Und machen wir uns nichts vor: Seither müssen wir immer mit einer derartigen Beeinflussung der Wahlen rechnen.“

Nutter schrieb nachdenklich auf seinen Notizblock.

„Mich interessiert, warum die Gründerväter überhaupt das Wahlmännersystem etabliert haben und warum das System ‚the winner takes it all‘, anstatt dass die Menge der Stimmen jeweils durch eine Anzahl Wahlmänner repräsentiert wird“, sagte er.

„Ja, das ist eine interessante Frage“, meinte Atkins. „Ich könnte Ihnen dazu natürlich ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, es ist besser, Sie gleich zu einem Fachmann auf dem Gebiet zu schicken. Sie sollten mit Professor McMillan in Harvard reden. Er ist Historiker. Sein Forschungsgebiet ist das Entstehen der amerikanischen Verfassung. Under ist die Koryphäe auf dem Gebiet. Soll ich Sie vermitteln?“

„Das wäre hilfreich“, sagte Nutter ehrlich dankbar. „Ich will Ihre Zeit dann auch nicht weiter in Anspruch nehmen.“

„Ich rufe McMillan an“, bestätigte Atkins, und die beiden Männer verabschiedeten sich.

4

Schon am nächsten Tag konnte Nutter einen Termin mit Professor McMillan für den übernächsten Tag verabreden. Er war sehr gespannt auf ihr Gespräch.

Nutter hatte nördlich von New York City die Staatsgrenze nach Connecticut überquert und war über Waterbury und Hartford nach Massachusetts gefahren. Farmland beiderseits des Highways, Wiesen, auf denen Kühe und Pferde grasten, abgeerntete Felder, Gehöfte und Kornspeicher, kleine Orte und größere Städte zogen vorbei, hügelige Wälder, einmal sprang ein Rudel Weißwedelhirsche davon. Hinter Worcester ergoss sich ein stetig anschwellender Strom von Fahrzeugen in das Stadtgebiet von Boston. Die Universität lag zentral, und so musste Nutter sich lange über die Stadtautobahnen und Straßen der Stadt kämpfen, bis er sein Ziel erreichte. Zum Glück hatte er vier Stunden für die Fahrt eingeplant, sodass er rechtzeitig gegen zwölf Uhr die historische Fakultät betrat. Ein freundlicher Student mit Pferdeschwanz führte ihn zum Büro des Professors.

McMillan war ein sympathischer, älterer Herr, dem Nutter Bildung und Lebensart sofort anmerkte.

„Kommen Sie herein, Mister Nutter, Professor Atkins hat Sie mir schon angekündigt“, sagte McMillan freundlich.

Nutter bedankte sich und nahm auf dem angebotenen Sessel Platz.

„Professor Atkins sagte, Sie interessieren sich für die Entstehung der amerikanischen Verfassung?“, fragte McMillan.

„Ja, ich schreibe einen Artikel über die Schwächen des amerikanischen Wahlsystems“, antwortete Nutter. „Dabei geht es besonders um das System der Wahlmänner und die ‚the winner takes it all‘-Regel.“

„Dabei heißt es doch: ‚one man, one vote‘, meinte McMillan.

„Ja, aber de facto zählen Stimmen ja sehr unterschiedlich, je nachdem, wo sie abgegeben werden.“

„Ja, das ist die Crux.“

„Und das scheint ja aus den in der Verfassung zugrunde gelegten Regeln zu resultieren.“

„Natürlich“, gab McMillan zu.

„Meine Frage ist nun, warum diese Regeln nicht geändert und der Zeit angepasst werden. Sie können mir vielleicht erklären, warum diese Regeln überhaupt so aufgestellt wurden.“

„Ja, das ist eine wirklich berechtigte und sehr interessante Frage“, sagte der Professor. Er sah eine Weile aus dem Fenster, als ob er sich sammeln müsste, und atmete dann hörbar aus.

„Dazu muss man sich in der Tat mit der Frage auseinandersetzen, wie die amerikanische Verfassung wirklich zustande kam.“

„Dafür bin ich hier“, dachte Nutter, der inzwischen fand, dass der Professor es etwas spannend machte.

„Woher kam denn die Inspiration für die amerikanische Verfassung?“, fragte er und sah Nutter bedeutsam an.