Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Faim de siècle

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

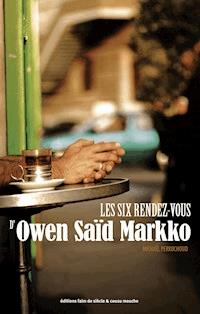

Le roman des onze jours vides du calendrier. L’adoption du calendrier grégorien par les catholiques a créé un curieux décalage temporel. Ainsi, on vit à des jours différents selon que l’on se fie au Pape ou à la Réforme. À Genève, pour remettre les pendules à l’heure, on débute l’année 1701 le 12 janvier. Mais que faire de ces onze journées inexistantes ? Crécelle, jeune servante, trop timide pour affronter la vie, décide d’utiliser ce temps qui n’appartient à personne pour écrire sa propre histoire. Dans sa quête maladroite, elle croise le chemin de quelques hors-la-loi patentés pour qui ces onze jours seront l’occasion de manœuvres bien moins innocentes. Au tournant mou du XVIIIe siècle, entre un Roi d’Espagne agonisant et un Roi de France au règne trop long, Michaël Perruchoud tisse un roman historique rond en bouche et riche en saveurs et en rebondissements. Le succès de

Crécelle et ses brigands marqua le début de l’œuvre littéraire protéiforme de Michaël Perruchoud. Recherché et introuvable, l’ouvrage ressort aujourd’hui, 20 ans après, dans une version (légèrement) revue par l’auteur. Michaël Perruchoud est né à Genève en 1974.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Michaël Perruchoud, originaire de Chalais, a vécu trois décennies et demie dans la cité de Calvin avant de s’établir à Fribourg. Chanteur, compositeur, scénariste de bandes dessinées ou encore spécialiste de l’histoire du cyclisme, il brille par son éclectisme, mais surtout par sa capacité de travail et son refus de la facilité.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 773

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Prologue

Première partieRue Verdaine

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Deuxième partieLa chapelle d’Onex

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Crécelle et ses brigands

Michaël Perruchoud

Roman

Faim de Siècle

Remerciements

En juin 1998, les jeunes Éditions Faim de Siècle faisaient paraître Crécelle et ses brigands, le premier roman de Michaël Perruchoud. Auteur prolifique, ce dernier, qui a également publié à l’enseigne d’autres maisons d’édition, nous réservait, en 2014, son dixième roman, La guérite.

L’été dernier, Mathias Pittet a eu l’idée de nous faire rééditer l’ouvrage. Nous n’avons pas hésité une seconde.

C’est peu dire que nous sommes heureux aujourd’hui de faire paraître cette nouvelle édition remaniée de l’œuvre fondatrice de la carrière littéraire de Michaël Perruchoud.

Nous réitérons nos vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui permirent à la première édition de voir le jour:

Daniel Fattore – Monika Fischer – Maria Labrador – Marie-Claire – Anne-Sylvie Mariéthoz – Môman – Frédéric Thurre – Philippe de Weck

Nous y ajoutons Gérard Luyet, qui a mis toute son attention dans cette nouvelle édition.

Crécelle et ses brigands

Michaël Perruchoud

Toute cette histoire est bien ancrée dans ma mémoire et si quelqu’un vient s’en mêler je crois que je vais craquer.

Louise Attaque

Prologue

César fronça les sourcils, se drapa d’une dignité courroucée. La fête du printemps, alors qu’il neige aux portes de Rome… Vous vous moquez de moi?! Le Pontife, un peu ennuyé, joignit les mains, reconnut qu’on avait peut-être un peu trop entaillé l’année précédente.

César rugit. Il avait conquis des terres peuplées de barbares et, mieux, fait le vide autour de lui. Pompée, Scipion… Il avait réduit l’opposition à néant. Peu avare de compromis, il avait autant corrompu qu’éliminé. Et quand ni le couteau ni l’argent ne lui étaient venus en secours, il avait offert son corps au père, au gendre et à la fille. Il n’avait jamais craint de s’abaisser pour monter un peu plus haut. Il avait tant œuvré pour, qu’il avait mérité le plus grand des trônes. Mais dans cet Empire soumis à sa seule gloire, ses directives ordinaires restaient souvent lettre morte.

Car face à César se dressaient les calendriers, le temps faussés de Rome. Quelques parvenus en disposaient à leur guise. Le contrôle des temps faisait partie de leurs attributions, privilège de petits tyrans locaux. Aussi, ils ne se privaient guère de jongler avec les dates, de mélanger lune et soleil jusqu’à ce que les échéances leur sourient.

César était trop fier pour le tolérer. Il appela de ses vœux un calendrier unique auquel tout l’Empire se soumettrait. La course des jours serait lisse et incontestable, imperméable aux intrigues de bas étage, inaccessible aux mains impropres. Pour cela, il lui fallait un grand astronome, un être capable de s’élever au-dessus des querelles humaines. On lui parla alors d’un petit bonhomme tout rond, un Grec qui professait à Alexandrie, un savant dont les théories faisaient l’admiration de tous: Sosigène.

Sosigène, le visage rouge de pierre volcanique, l’œil malin et la langue gourmande, se nourrissait d’équations indigestes qu’il s’appliquait à résoudre au-delà de ses nuits. Il n’aimait rien tant que l’instant fragile où une formule statufiait des heures de conjectures.

César lui confiait un projet d’envergure: la mise en place d’un calendrier stable qui ne laisserait pas le temps s’effriter. Mais Sosigène ne s’inquiétait pas. Il connaissait les travaux d’Hipparque, son glorieux ancêtre, qui, mieux que nul autre, avait su décrire le cycle des ans. Ses conclusions récentes confirmaient d’ailleurs la plupart des observations du grand homme.

Son calendrier serait solaire; la lune n’était bonne qu’à perturber les calculs. Son calendrier serait régulier et applicable à tous; nul dignitaire ne rajouterait ni ne retrancherait des jours. Le temps s’écoulerait au seul joug du ciel. Sosigène, les joues de fruit trop mûr et le sourire modeste, jura à César qu’il saurait répondre à ses attentes. L’empereur esquissa un fin sourire.

Mais à Rome, Sosigène se laissa emporter par le tumulte. Quelle ville! Quelles nuits! Une fête en entraînant une autre, le petit astronome au visage rebondi délaissa sa rigueur dans les vins capiteux et les alcôves douteuses. Perdu entre des bras graciles, des jambes fines qui l’invitaient à oublier le temps, égaré dans ses pensées, Sosigène ne parvenait pas à mettre un terme à ses travaux.

Et quand, les yeux cernés, il présenta son projet à César – une année de 365 jours et un jour surnuméraire ajouté tous les quatre ans –, il ne se sentait pas très à son aise. Bien sûr, il proposait un cycle de jours entiers et d’années régulières; bien sûr, il s’agissait d’un calendrier compréhensible auquel chacun pourrait souscrire; bien sûr, César lui donna l’accolade et se déclara fier de lui; mais Sosigène avait triché avec le temps. Il avait arrondi les conclusions d’Hipparque afin de se faciliter la tâche. Son année était un rien trop longue et ça le tourmentait.

Première partieRue Verdaine

I

Quand Crécelle était petite, elle s’appelait Jeanne. C’était l’époque des vents clairs et des matins de rire. Une masure de peu de chose au milieu des fermes, carrefour des chemins de terre, dont l’un, paraît-il, menait à la ville. Les draps sentaient le bois, le lait chaud était lourd et épais. Quand elle refermait la porte et s’élançait à travers champs, il y avait mille rêves dans sa course. Le soleil se levait à peine et les herbes fines s’emmêlaient parfois autour de ses chevilles. Elle tombait pour rire, mais elle tombait quand même. Se relevait. Repartait. La course un peu moins vive, les rêves un peu moins clairs. Vite essoufflée, elle prenait place sur un roc taillé, près de la fontaine où les femmes venaient emplir leurs seaux et repartaient courbées. C’était son banc. On avait pris l’habitude de la voir ainsi, bras ballants, alors que le monde traînait sa peine.

Crécelle ne se rendait pas compte qu’on pouvait dire du mal. Elle souriait à tous ceux que son regard croisait. Un sourire innocent qui ne quémandait aucun encouragement, qui se dessinait naturellement. Elle tournait le dos au passage, aux conversations, à la taverne surtout, ce lieu de débauche que son père lui interdisait même de regarder. Elle faisait face au chemin le mieux tracé, celui qui montait dans les collines en amont du petit bois.

Devant ses yeux, les champs s’élevaient, s’illuminaient, emplis de pantins agités qui secouaient la terre jusqu’à l’automne pour en soutirer le jus, pour qu’il reste quelque chose dans l’assiette après le passage des collecteurs d’impôts. Les paysans d’ici ne rechignaient pas à la tâche, à peine dépliaient-ils leur corps un instant pour s’essuyer le front. Des besogneux, des bras noueux qui s’échinaient par familles, les yeux injectés d’alcools matinaux qui sèchent sur la langue et emplissent le corps de la fougue ordinaire, celle qui permet de tenir sous l’orage ou la grêle, les muscles durs encore, pour accomplir le labeur jusqu’au bout.

Ils étaient son paysage, sa respiration. Mais Crécelle restait spectatrice de leur vie. Très tôt, dans les fermes, les gosses semaient, labouraient, portaient les bottes de foin, et les filles, à l’intérieur, apprenaient à tisser en compagnie de leur mère, assemblaient des pièces d’étoffe pour des commerçants de Lyon. Un appoint comme un autre. Palliatif des mauvaises récoltes. On avait besoin de cette obole dans le pays. À Lyon, on ne le savait que trop bien. Dans les fermes, on négociait perdant, on se pliait aux désirs de la ville. Si la ville en voulait plus, les gosses travailleraient en conséquence. Et quand le curé s’en venait plaider pour l’école, parlait d’éducation, on l’envoyait paître. Il fallait assurer ses arrières pour l’hiver.

Des émissaires lyonnais sillonnaient la région. Angoisses et espoirs de chaque famille qu’ils s’en venaient visiter ou rétribuer. Certains étincelaient alors en comptant la monnaie, tandis que d’autres, rembrunis, râlaient parce que l’homme de la ville avait renâclé à la vue de leur travail et retenu une part de leur dû. Pour Crécelle, il s’agissait d’une simple charrette qui arrivait de temps à autre, le matin, pour se charger de tissus divers, d’un homme au chapeau grand-guignol et aux bottines vernies qui distribuait le pécule et s’en allait avec un large sourire sous une moustache en broussaille. Par quel chemin? À chaque fois, Crécelle se promettait de s’en souvenir, pour savoir enfin où se trouvait cette ville, siège de toutes les convoitises, ces rues bordées d’échoppes dont son père lui parlait avec des yeux d’envie… À chaque fois, l’homme au chapeau disparaissait au crépuscule, dans la brume vacillante, et Crécelle, de retour chez elle, les yeux rivés à sa fenêtre, n’y voyait plus grand-chose. Il lui semblait parfois qu’il prenait à gauche, ou à droite à l’embranchement. Elle se le répétait mille fois, sûre d’avoir enfin percé le mystère. Au matin, elle avait oublié.

Ces nuits-là, la taverne s’emplissait de rires et de chants que Crécelle entendait, recroquevillée sous une couverture, les pieds gelés, les lèvres tremblantes, comme s’il s’agissait de cantiques du démon.

Pour elle, pas de champs à labourer, pas de clôtures, pas de chemins caillouteux qui mènent à l’écurie, mais une frêle maison bordée par les collines, à légère distance d’un hameau de rien, attifée d’un jardinet où son père cultivait carottes et poireaux, les soirs de désœuvrement. Son geste pâle et faible, lorsqu’il empoignait la bêche, en faisait d’ailleurs rire plus d’un. Avec ses lorgnons posés sur son nez et sa bedaine de fainéant, il n’était l’ami de personne. On l’acceptait dans le village parce qu’il y vivait depuis toujours, qu’on y avait connu son père et son grand-père – aussi culs-posés que lui, quoiqu’un peu plus sociables, semblait-il – et qu’il bénéficiait de la protection du comte. On ne s’en préoccupait pas trop, on avait assez à faire avec les hordes de vagabonds à demi nus débarqués d’on ne savait trop quelle famine, avec les bonimenteurs professionnels, avec les faux infirmes et les voleurs de poules: tous ces gredins errants, pestes des campagnes, fléaux insaisissables qui amenaient avec eux maladies et mauvaises récoltes, paillards immoraux qu’il convenait de renvoyer au plus vite, pour la paix du bourg. C’est à la hache et au gourdin qu’on renvoyait sans distinction affamés et profiteurs, errants à la petite semaine et familles désœuvrées! Il ne faisait vraiment pas bon parcourir la route.

Et lorsque le soir venu, durant le repas, le père parlait d’une boutique en ville où il pourrait travailler au vu de tous, où il serait reconnu, il se ravisait aussitôt et décrétait d’une voix sourde qu’il n’était pas possible de prendre pareil risque, que si la ville ne voulait pas de vous, il n’était pas de retour possible. Lorsque l’on quitte sa maison, on n’est plus de nulle part, on n’appartient guère qu’à la route. La route, berceau de tous les vices; la route qui vous muait en paria. Rester calfeutré sous son toit, prier le Seigneur et accomplir son travail le mieux possible, voilà l’unique manière de vivre dignement! Oui, le père évacuait ses rêves sans difficultés apparentes, en revenait bien vite à son quotidien de petit artisan mal aimé, qu’il vivait presque sans souffrance; mais Crécelle gardait ses phrases en elle, les ressassait, se les répétait. Un jour, cette ville magique l’accueillerait, elle se le promettait. Elle le voyait déjà si fort dans ses nuits qu’elle se réveillait réjouie, sûre que ce jour-là serait le jour du grand départ. Alors, elle courait jusqu’au village, fraîche et essoufflée, en appelant le destin. Mais il n’y avait que le banc de pierre. Petite fille désœuvrée qui ne savait pas s’amuser seule.

Crécelle se suffisait pourtant à elle-même et la vie foisonnait dans sa tête. Assise, elle voyait son existence tournoyer devant elle, luxuriante, pleine de péripéties. Au bourg, on disait que si le père l’avait placée dans une ferme pour qu’elle apprenne la vie honnête, la vie à la dure, elle ne se comporterait pas comme un fantôme, le corps mou et les yeux vides. Cette petite allait finir folle!

Bien sûr, ce n’était pas facile de faire passer les jours à la seule force de ses pensées. Crécelle aurait préféré avoir des compagnons, s’amuser pour de vrai. Mais, peu turbulente, elle ne grimpait pas aux arbres, demeurait en lisière des forêts, et lorsque des gosses de fermier disposaient de quelque moment et l’entraînaient dans leurs jeux, elle n’osait pas les suivre très longtemps et s’en retournait chez elle, le souffle triste, les yeux irrités.

Son père était bijoutier, artisan de qualité, sans grand génie toutefois. Il avait des doigts précis, mais son œil était vague. Il travaillait sur commande pour son unique client, Monsieur le comte en personne. Le comte entretenait, selon la rumeur publique, des relations légères avec plusieurs bourgeoises des environs, et se fendait pour elles de petites attentions. Lorsque le domaine s’honorait d’une visite d’importance, qu’un haut personnage traversait la région, le comte se faisait un devoir de combler ses hôtes de présents, histoire d’avoir l’air, afin qu’on ne le prenne pas pour un petit nobliau de province, un aristocrate de fin de lignée sans honneur ni ressources! Mais, de fait, ses revenus étaient limités. Ses sujets, petits paysans des collines d’Auvergne, n’avaient guère de moyens, et on ne pouvait les pressurer à loisir par l’impôt, au risque de les voir fuir vers de meilleurs cieux.

Alors, pour garantir son train de vie, le luxe, le bon vin, les vêtements fins et les bijoux finement sertis dont il aimait parer ses jours, il avait passé une sorte de contrat avec les artisans huguenots de la région. Il leur assurait protection, tant contre les débordements du bon peuple catholique – qui quelquefois cherchait un bouc émissaire au sortir d’alcools agités, et le trouvait en passant devant les échoppes de ces maudits réformés qui se faisaient un argent du diable – que contre les directives nobiliaires qui devenaient de plus en plus contraignantes à leur égard. Il promettait d’adoucir leur sort autant que possible sous le règne d’un Louis XIV vieillissant qui leur voulait tout le mal du monde. En contrepartie, le comte exigeait qu’on lui fournît des produits de première qualité au moindre prix. Un peu comme s’il se servait l’impôt par avance.

«Lourde taxe», geignait le père de Crécelle, persuadé que ce qu’il créait de ses mains méritait meilleur prix. Mais que faire, parqué dans ce coin de monde qui s’affaissait sous le joug trop long d’un roi astral aux idées acérées? Non, il ne faisait pas bon être apparenté au culte réformé dans le royaume de France à l’heure où Louis XIV cherchait à entrer dans les bonnes grâces des papes qui se succédaient à Rome. Car ce vieillard aux aspirations folles, aux manœuvres sournoises et autres intentions guerrières, ne mollissait pas sur son trône. Il demeurait assis, acide et sec. Et, de lustre en lustre, on le disait plus avide de conquêtes et de gloire.

Alors le père râlait en silence contre le roi et le comte, bourreau et profiteur, mais il ne s’en démenait pas moins à travailler la pierre, la tailler, la polir, avec l’aide avisée de la mère, massive, fière et remuante, qui défendait avec fougue l’honneur de son homme quand les mégères des fermes l’agressaient au marché. Oh! ça n’allait jamais bien loin: des remarques perfides, de petites vilenies sans conséquence, mots chargés de bile qu’on laisse traîner au passage de ceux que l’on estime injustement privilégiés! Privilégié? Le mot restait collé à la gorge de la mère, avec le goût des matins mauvais. «Est-on privilégié lorsque l’on vend son art au moins offrant, lorsque l’on exerce un métier de grâce et de précision pour quelques sous et quignons?»

Si au moins ils avaient eu le secours de la messe, la sainte réunion de la paroisse, après laquelle il était de coutume de parler de la vie du village, des joies et des différends… On aurait fini par se comprendre, par s’expliquer plus ou moins sérieusement. Mais le père était demeuré catégorique. Pas question de solder sa foi à la considération de ces rustres. Ils l’ignoraient dédaigneusement, lui, un enfant du village. Il n’avait pourtant rien fait pour les offenser, il s’était toujours comporté avec respect et bienveillance. Alors désolé, mais ce n’était pas à lui de renoncer à ses principes pour conclure une paix illusoire. La mère répondait qu’il ne s’agissait pas de se rendre à la messe pour communier, simplement pour se faire des amis, parce qu’il était naturel d’en avoir dans son voisinage, de pouvoir compter sur un peu d’entraide autour de chez soi. Silence. Le père ne dérogerait pas à ses principes. Il ne tendrait pas la main à ces gens-là! Se consacrant uniquement à ses pierres, il distillait autour de lui une auréole de doux mépris qui le préservait de presque tout affront.

Lorsque les affaires des réformés furent au plus mal dans le royaume, le comte s’empressa d’oublier ses engagements, et la révocation de l’Édit de Nantes, qui rejeta les protestants dans la clandestinité, était à peine proclamée qu’il envoyait un message au père pour le prévenir que toute transaction commerciale était rompue et qu’il serait désormais soumis au régime des taxes communes, comme les autres. Le père n’avait pas cillé. Il ne s’attendait pas à autre chose de la part de cette «outre gonflée d’orgueil, de stupre et d’alcool», comme il disait amèrement. Plus de clients. Personne avec qui commercer à proximité. Et puis, l’étiquette du huguenot, sans droit ni raison d’être: la vie en Auvergne n’était plus possible. La mère argua que les temps changeaient, que le roi n’allait sans doute plus tarder à quitter ce monde, Dieu ait son âme malgré tout, que son successeur se montrerait sans doute plus conciliant. Le père ne se laissa pas dérouter. Sans personne à qui vendre, il n’était rien.

Crécelle n’avait pas compris grand-chose à la conversation. Elle se doutait que la teneur n’en était pas réjouissante mais n’imagina pas qu’elle sonnerait le glas de son enfance.

Dès le lendemain, le père annonça à tout le village qu’il n’avait d’autre choix que de s’en aller. Curieusement, il s’en trouva plus d’un pour le plaindre, pour lui proposer de l’aide. Ils ne l’aimaient pas trop, bien sûr, mais de là à le voir banni ainsi, par décret royal, lui, un enfant du pays. Qu’il ne parte donc pas, on lui trouverait de la nourriture, de l’ouvrage dans les fermes, du travail à sa mesure. On ne le moquerait pas. Promis. Il fut ému, remercia, mais sa décision était prise. Il partirait. À sa femme, il expliqua qu’une fois estompée l’image de sa disgrâce, ces bougres-là redeviendraient désagréables et que leurs beaux serments s’éteindraient d’eux-mêmes.

Il rassembla ses économies, mot étrange dans cette contrée perdue. Curieuse obstination d’un homme qui prévoyait que le malheur le rattraperait un jour et qui, depuis le sortir de l’enfance, se privait de tout pour se donner la possibilité d’y faire face. Sou à sou, il s’était constitué une petite manne, de quoi acheter une charrette et une mule, de quoi fuir avec des habits propres, pas comme un renégat. Non, il ne tendrait pas la main au bord de la route, il marcherait le front fier, malgré l’injustice qui le frappait.

«Où allons-nous?» demanda Crécelle, à potron-minet, en montant dans la charrette, les yeux engourdis, sans un regard vers le bloc de pierre sur lequel elle ne s’assiérait plus. «Genève», répondit le père d’une voix évasive. Elle ne dit rien. Elle s’attendait à ce qu’il réponde Lyon. Lyon, la seule ville dont elle connaissait le nom, la grande et mystérieuse cité dont elle habillait ses jeunes rêves de bonheur et de fortune. Décidément, ce départ ne lui plaisait pas trop. Brume matinale et froid de glace. Elle se l’imaginait autrement: plus doux, plus solennel. Ces instants tant attendus lui filaient entre les doigts dans la lourde fatigue d’une nuit trop courte. À peine songeait-elle à garder l’œil ouvert. Ainsi, elle saurait enfin lequel de ces chemins menait à la ville. Non. Trop sommeil. Crécelle se recroquevilla peu à peu au fond de la charrette. Les paupières immenses, brûlantes de fatigue, elle s’endormit bien avant le carrefour.

Il en fallut des jours, au pas d’une vieille mule éreintée, pour atteindre les contreforts du pays genevois. Crécelle n’aimait guère dormir au clair de lune, et les montagnes, rasoirs qui entaillaient l’horizon lui semblaient les jardins de l’enfer emplis de monstres et d’animaux dangereux. Elle voulait des plaines vertes et paisibles où l’œil erre au repos. Au lieu de cela, elle subissait les cahots d’un chemin d’altitude, les vents glacés, les pentes impossibles, rubans interminables dans un paysage ardent.

Le soir venu, au moment d’allumer le feu, le père parlait de Genève avec un profond respect. Une ville courageuse, inviolable, qui résistait depuis des temps immémoriaux aux assauts des ducs de Savoie, personnages plus haïssables encore que le roi de France, avides de bûchers et tortionnaires de cultes. Genève était leur Rome à eux, les protestants, plus digne et moins portée sur le luxe que la cité papale. Une ville où chacun était libre de vaquer à ses occupations sans se voir grevé d’impôts, de taxes et de tracasseries diverses. Un lieu de commerce et d’artisanat, où les hommes honoraient le Tout-Puissant en œuvrant de leurs mains, au gré de leurs dons et de leur apprentissage. Juste foi, juste travail, juste récompense. «Une ville pour nous, une ville qui n’attend que nous», répétait le père, comme pour se persuader.

Et Crécelle éreintée, dont les yeux inquiets, las de fureter à demi clos dans l’obscurité à la recherche de quelque monstre, finissaient par se fermer, Crécelle, apaisée au seuil du sommeil, trop fatiguée pour tressaillir encore aux bruits de la forêt, se berçait à ces paroles, seuls réconforts de ces jours interminables. Elle aussi se mit à rêver de Genève. Elle s’endormait en coloriant dans sa tête les images de la ville tant décrite. Elle la voyait havre de paix, bourg de rues serrées, de maisons blanches et de toits rouges, blottie au cœur de montagnes improbables, mais environnée de prairies vertes et fleuries qui remonteraient calmement vers les cimes. Elle y courrait. Elle aurait des amis de son âge partout dans les rues, avec qui elle rirait, bien sûr, mais parlerait aussi. Plus besoin de culbuter dans les talus et de monter aux arbres pour lier connaissance. Les choses seraient plus simples, tellement plus simples…

Et Genève les attendait un matin de bruine, derrière les collines de chênes, comme plantée dans le lac. Au premier coup d’œil, elle n’était qu’îlot de murailles infranchissables, forteresse grise à la jonction des fleuves. Creux de la vallée. Point le plus bas du monde. On apercevait la cathédrale qui se détachait sur arrière-fond de montagnes, des coteaux de forêt épaisse, la longue bande jurassienne dont les sommets, cachés par les nuages, semblaient culminer bien haut dans le ciel. La pluie noircissait la pierre. La ville assombrissait les champs, barbouillait toute la région de relents grisâtres. Et à mesure que l’on approchait de ses portes, la cité laissait entendre un léger bruissement, respiration de la ville. Lyon crissait de toutes parts, résonnait au bruit des bottines, à la course des marchands toujours empressés, Marseille n’était qu’une conversation chantante aux effluves de vent et au parfum de mer et Paris un vacarme aux accents sourds, bruit du cœur du monde. Genève, elle, résonnait doucement, chuchotait pelotonnée derrière ses murs.

À la porte, un garde réglementait le trafic, fouillait les charrettes. C’est qu’il en venait du monde! Les huguenots affluaient par dizaines vers la Terre promise. Et forcément, il s’y était mêlé la racaille, des vagabonds de peu de chose qui ne rêvaient que de délester le bon peuple de sa bourse, de profiter de la foule pour soutirer un peu d’argent les jours de marché. Alors, on escortait les dignes arrivants au travers des rues, le long des quais.

On passa près de la Tour Maîtresse, à l’endroit où les murs de la ville semblaient se resserrer sur les eaux calmes du lac, qui, cernées, malmenées, s’enfuyaient comme prises dans un entonnoir. Eaux vives, chahutées, prisonnières de la volonté implacable de Genève qui paraissait en dessiner le cours à son gré. Des bâtiments massifs se dressaient à la verticale, comme au milieu des eaux, larges, solides, défi aux flots soudain pris de turbulences. C’est là qu’on allait.

L’Île. Une place. Une tourelle et des monceaux d’habitations qui surplombaient le Rhône. Murs à fleur d’eau, lingeries pendant aux fenêtres. Dédales, couloirs étroits. Humidité. Odeur de moisissure. Pierres friables, pourries. Crécelle en avait la nausée. Elle ne voyait rien, sinon du monde, tant de monde sur les paliers. Les regards noirs, sans bonté, peu de mots, peu d’invites. Antre de géant à l’haleine blafarde. Pièces aux odeurs tristes où l’on s’entassait, à peine chez soi. De guide en doigt pointé, de coursives en escaliers, odeurs de pierres tuméfiées, la tête en vertige, on se retrouva dans une pièce sombre et exiguë, sous les toits. Les murs étaient lézardés. La main entière pouvait se glisser dans une fêlure, et le vent couinait en s’y frayant un passage. Le père n’en revenait pas, lui qui admirait la grâce des pierres, l’épaisseur des murs, la sûreté de l’architecture des bâtisses avoisinantes. Il se voyait rejeté dans la plus branlante de toutes, vaste échafaudage d’habitations incertaines, trop lourde bâtisse construite à la hâte. «Vous plaignez pas, dit le guide impassible avant de s’éclipser, c’est encore pire à Saint-Gervais!»

Les yeux de Crécelle balayaient le sol à toute vitesse, tandis que ses mains attiraient ses mollets toujours plus près. Elle se recroquevillait, ne voulait plus rien savoir de cet endroit. Une coquille à sa taille où s’enfouir jusqu’à l’éternité, voilà ce qu’il lui aurait fallu. Ne sentir que son corps. Plus rien de cet extérieur miteux et effrayant, de ces bâtisses sombres et sévères, de ce silence pénible. Mon Dieu, ce silence!À peine leur arrivée sur l’Île avait-elle été accompagnée de quelques exclamations étouffées, alimentées par une ou deux conversations. Avant cela, il n’y avait eu que des lèvres closes, des yeux mauvais et des murs froids, une ville haute, profilée, méprisante pour le réfugié à qui elle ouvrait son théâtre austère. Et Crécelle avait retenu ses pas afin qu’ils ne sonnent pas trop fort sur le pavé, pour ne pas contrarier ces rues qui l’enserraient dans des bras sans tendresse. Ville aux mains décharnées, à la frêle ossature, dégoulinante de pluie, Genève se drapait dans son histoire, dans la fierté et le silence. C’est dans cette triste étoffe qu’elle se sentait forte, imprenable. Digne Mecque du peuple réformé.

La charrette et la mule avaient été réquisitionnées non loin de l’Île. Le père avait eu beau revenir sur ses pas, retrouver le guide, exiger compensation, il n’obtint rien du tout. La ville accordait l’asile mais s’emparait des biens, sans vergogne. La mère déballa en pleurant le peu d’affaires qui leur restait. Et le père, s’il s’obstinait à sourire, ne se sentait pas moins dépassé par les événements. Il se força pourtant à réagir. «Il nous faut visiter notre nouvelle patrie», dit-il d’une voix éteinte. Il saisit la main de Crécelle, l’entraîna derrière lui sans qu’elle n’osât protester.

Les nuages s’étaient écartés, le soleil caressait les toits, et le pavé luisait sous un jour moins mauvais. Ça ne suffisait pas. Crécelle n’y voyait que du noir. Accrochée à son père comme à une bouée, elle tournait la tête en tous sens dans l’espoir d’une image qui la réconforterait.

Le père, au hasard, avait bifurqué à sa droite, vers un enchevêtrement de rues étroites. L’air y était moite, le soleil épais, presque humide. Les moustiques foisonnaient. Crécelle porta la main à son cou, se racla la gorge, comme si toute cette poix collait à ses bronches, l’empêchait de respirer. Saint-Gervais. Le bout de la cité. Coin de colline colonisé de l’autre côté du Rhône. Éternel faubourg réfugié au fin fond des pensées de la ville. Des échoppes provisoires, entassées dans les rues, débordaient les unes sur les autres. Des orfèvres, des doreurs y travaillaient à tous vents. On lisait sur les étals des prix qui firent blêmir le père. Comment vivre dans ces conditions?

«C’est la concurrence, affirma bonhomme un gros cordonnier dont la devanture paraissait outrageusement opulente pour le quartier. Ils viennent de partout, avec leur savoir-faire pour tout bagage. Ils s’installent n’importe comment et ils espèrent faire fortune. On ne peut pas tout avoir. Ils mangent à leur faim, ou à peu près… En cette sale époque, ce n’est déjà pas si mal, croyez-moi!» Le père vacillait sur ses jambes et Crécelle sentait sa main humide et froide lui échapper peu à peu. Décidément, leur conquête de Genève n’avait rien de flamboyant. Que n’aurait-elle pas donné pour retrouver son banc de pierre?! Le cordonnier volubile, fier de son sort, continuait à papoter à vide, avec force gestes: «Parce qu’il en arrive, je vous dis, tous les jours! Je les vois passer par familles. C’est triste à dire, mais on en viendrait presque à bénir les pestes qui nous ont décimés, sans quoi nous nous entasserions fichtrement dans les rues, et les murs gonfleraient à éclater.» Le père entraîna Crécelle vers le bord de la chaussée, pour ne gêner personne. «Je ne m’attendais pas à une telle cohue.» «Oui, dit le cordonnier en levant les yeux par-dessus les ruelles, ça les fait bien rire à Genève.»

Alors, le père se retourna. Il vit la butte fière, la cathédrale gercée de soleil, il devina l’ombre qui s’étirait, les paliers de pierres blanches, les rigoles profondes qui emportaient les déchets vers le fleuve et se déchargeaient des mauvaises odeurs dans les bas quartiers, la largeur des rues, les chênes, les ormes, les marronniers qui frétillaient sous le vent. «Genève, répéta-t-il.» Genève se prélassait là. On pouvait presque la toucher du doigt. Mais elle ne se livrait pas à tous. Il fallait la mériter pour se reposer sur les hauteurs, le visage au frais.

Les jours suivants, Crécelle ne quitta plus la pièce sombre, à deux pas de sa mère. De temps à autre, elle allait à la fenêtre et contemplait le fleuve en essayant de le voir beau, en oubliant le mur défraîchi et cette puanteur qui se faufilait dans sa gorge par bouffées. Seules rythmaient sa vie les allées et venues de son père qui réapparaissait toujours le pas léger, le sourire bien ancré. Il se répandait en exclamations diverses, d’un ton qu’il voulait enjoué, promettant qu’il allait tout arranger. Mais Crécelle restait plongée dans sa léthargie. Insensible.

Dehors, le père se démenait avec une sale réalité. Son chemin était tracé. On ne voyait en lui que le tâcheron sous-payé de quelque petit revendeur miteux, on ne lui proposait rien de plus. Peu d’espoir de quitter cette pièce de fond de couloir. Au contraire, il pourrait s’estimer heureux s’il parvenait à conserver un toit! On lui louait celui-là si cher: une petite fortune qu’il aurait bien du mal à se procurer chaque semaine. Aucune indulgence. Il ne lui restait qu’à accepter ce qu’on lui proposerait. Serrer les dents pour nourrir les siens.

En attendant, pour s’orienter dans cette jungle, il s’en retournait voir le cordonnier et sa grosse voix de tromblon, qui laissait grêler des poignées de mots pour rien entre deux conseils. Un vrai raseur. Mais il connaissait la ville, et les autres visages paraissaient si fermés… Comme il n’osait pas trop s’imposer, le père s’accrochait à cet homme accessible qui prétendait savoir des combines, bien que, il l’admettait lui-même, il n’existât pas de solutions miracles pour les artisans. Toutes les bonnes places étaient prises. Les pontes avaient leurs fournisseurs attitrés et n’en changeaient que rarement. Il ne lui restait qu’à travailler pour quelque négociant embourgeoisé dont les coursiers couraient Saint-Gervais à la recherche de pièces de qualité. Mais tous ici faisaient pareil. Et des bijoutiers, il en venait par pleines pelletées, du Languedoc surtout, et du Nord aussi, mais plus rarement. Il fallait les voir se marcher dessus, rivaliser de finesse et d’habileté! Pas de place pour tous, et pas forcément pour les meilleurs. Simplement s’en remettre à la chance et attendre. Des fois qu’une bourgeoise en quête de nouveautés apprécierait ses pièces.

Mais qu’il ne rêve pas trop. Genève et la nouveauté n’avaient jamais fait bon ménage. Le clinquant et l’artificiel y étaient mal vus. Et les femmes de la rue des Granges, qui se permettaient les bijoux chics, se préoccupaient plus du nom de l’artisan que de la qualité de ses créations. La plupart ne connaissaient d’ailleurs rien à l’orfèvrerie, mais il faisait bon porter l’ouvrage d’un artisan réputé. C’était cela et uniquement cela qui orientait leur choix. Qu’il ne se décourage pas, d’autres avaient passé par ce chemin et avaient réussi. Il lui faudrait de la patience, de l’obstination, et un gros coup de pouce du destin!

Alors, abattu, le père geignait un peu, parlait parfois de sa femme, de sa fille à qui il aurait voulu offrir un avenir décent. Il rêvait de lui trouver un professeur, histoire qu’elle eût une éducation. Mais il n’aurait jamais les moyens. Sans compter que les professeurs ne devaient pas accepter facilement de descendre jusqu’à l’Île…

Quand le père évoquait Crécelle, la voix du cordonnier se faisait plus grave, insistante. «Ta petite est toute pâlotte. Une maladive! Il ne faut pas qu’elle reste à l’Île, il y circule trop de mauvaises fièvres et de gens malsains! Une gamine comme ça, certains sagouins lui feraient du tort que ça ne m’étonnerait pas!» Le père hoquetait, offusqué. «Je ne pensais pas qu’il se passait de telles choses à Genève!»«On le cache mieux, mais c’est comme partout. Vois-tu, ce n’est pas aux bas quartiers que l’on reconnaît la ville, ils se ressemblent tous. Il y règne toujours la même misère.» Alors le père se tourmentait à l’image de son enfant unique, malmenée, laissée pour morte sur le pas de sa porte. Il n’en dormait plus, songeait à repartir. Il se voyait quitter la ville de nuit, seul, et s’en aller droit devant lui, à travers les montagnes, pour y crever dans le silence comme un chien fourbu.

Il se raccrochait à la bonne figure rougeaude du cordonnier qui lui promettait de se renseigner, de trouver une solution. Et il trouva, le bougre! Il se plaisait à déambuler de temps à autre aux alentours des beaux quartiers. Il y avait appris que beaucoup de petits propriétaires cherchaient du personnel de maison à moindre prix. Il avait prospecté à tout hasard, et un soir, il tendit au père un feuillet, une simple adresse griffonnée à la hâte. «Flavio Gardazzi», dit le cordonnier. Un affable négociant d’origine piémontaise. Un petit commerçant qui avait réussi à tisser des relations d’affaires dans l’Europe entière, à force de patience. Un homme riche, aux manières fines et courtoises. «Il prendrait ta fille sous sa protection. Nourrie et logée en échange du ménage. Plus un petit pécule qui pourrait t’aider à tenir le coup en attendant de creuser ton trou sur les marchés.» Le père ne demanda pas pourquoi un être aussi puissant, qui commerçait avec l’étranger, en était venu à rechercher du personnel bon marché, peu en rapport avec son train de vie. Il n’y pensa sans doute pas. Il remercia longuement le cordonnier. Larmes. Effusions.

«C’est décidé, Crécelle, tu nous quittes ce soir. Tu vas vivre une vie meilleure!» On choisit les habits les moins fripés, on répéta en famille les formules de politesse. Crécelle faisait ce qu’on lui demandait, paniquée à l’idée de quitter cette chambre, qu’elle haïssait certes, mais dont elle connaissait les moindres recoins. Un monde nouveau, sans ses parents. Abandonnée à elle-même dans cette ville de malheur. Elle en aurait pleuré! Mais ils semblaient si heureux tous les deux, comblés par le destin, qu’elle n’osa rien leur confier. On voulait qu’elle y aille. Elle irait.

II

On marchait d’un pas hésitant dans les grandes rues pavées, comme si l’on était en faute. On allait vers le cœur de la ville. On le sentait palpiter, serein, sous le dôme de la cathédrale. Genève paraissait plongée dans le sommeil, dans une longue sieste de coutumes ouatées. On ne savait trop où poser le pied, comment adopter le comportement correct. Presque personne dans la rue. Personne aux fenêtres. Quelques faciès indifférents qui ne se détournaient pas pour vous contempler, qui poursuivaient obstinément leur route. Et pourtant, on se sentait épié, on se disait que le moindre bruit, le moindre impair résonnerait comme un coup de canon. C’était faux, sûrement. Personne n’observait par en dessous. N’empêche qu’on était mal à l’aise, qu’on ne trouvait pas sa place dans ces rues aérées. Succession d’allées aux porches sculptés, patiemment taillés dans la pierre lourde.

Genève se donnait des airs d’éternité. On essayait de vivre au jour le jour. Il y avait des lieux pour cela, des quartiers dévolus à la débrouille, que le haut-Genève surplombait de toute son indifférence. Mais on était sans doute vu d’un mauvais œil, lorsque, petites gens fébriles et agités, on s’avisait de quitter l’air troublé d’en bas pour s’en venir dans les beaux quartiers.

Après la fontaine, le père tourna sur la droite. On monta la rue pavée jusqu’à mi-pente, sur la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger. «C’est là», murmura la mère en désignant une porte de bois massif. Les armoiries de la famille Gardazzi étaient gravées au-dessus de la poignée. Le père caressa la porte plus qu’il ne frappa, puis il ordonna à Crécelle de se tenir droite, sans un mot, d’une œillade sévère.

«Flavio Gardazzi, enchanté.» Une espèce de grand haricot sec drapé dans un costume sombre. Les gestes rigides et saccadés. Il retira son gant, crachota quelques mots sous les trois poils brun foncé qui lui tenaient lieu de moustache. Il avait poussé tout en longueur, mal assuré sur ses jambes. Il balbutiait un français sans tache, quelque peu déformé par un accent chantant. Il disait des mots de bienvenue. Il avait les yeux timides. Gentil. Oscillant entre l’accueil et la retenue, entre le prestige et la cordialité.

«Voilà, c’est notre petite Jeanne.»«Oui, Jeanne, je suis ravi!» Une main longue, mais très légère, une main prête à s’envoler, un regard plein de sourires. Crécelle sourit aussi, encore intimidée, rassurée néanmoins par la voix douce aux intonations presque féminines. On ne la livrait pas à un monstre, mais à ce bon géant crispé qu’elle ne croyait pas capable de lui faire du mal.

On bredouilla encore quelques phrases, entrecoupées de longs silences. Malaise. On parla de rémunération. On se mit d’accord en peu de mots. Puis le père poussa doucement Crécelle dans le dos. La porte se referma. Et les parents s’en retournèrent rapidement dans leur quartier de peine. Là-haut, Crécelle ne risquait plus rien.

L’entrée était haute et fraîche, de pierres granuleuses insensibles au temps du dehors. Le sol, comme les murs, semblait fait du même pavé que la rue, mieux lissé toutefois. La pièce était sombre, surplombée d’arcs et des voûtes sans artifices. Beauté ferme et sans atours. Crécelle sentait le froid de la dalle sous ses semelles de corde. Elle ne bougeait pas, écrasée par la hauteur des lieux, fascinée par l’escalier à la rambarde de pierre blanche qui montait en colimaçon dans les étages. Gardazzi suivait son regard, s’en amusait. «Viens, je vais te présenter à mon épouse.»

Deux marches. Un rideau sobre à travers lequel Gardazzi se faufila. Une grande pièce rectangulaire. Presque vide. Large fauteuil et tapis blanc. Une grande fenêtre donnait sur la rue et diffusait une clarté blême. Assise dans le fauteuil, les bras repliés sur le ventre, le visage dans l’ombre, se tenait une femme au teint de cire. Crécelle s’avança, sentit ses pieds glisser sur le tapis, se rattrapa. Une petite commode était accolée au bras du fauteuil. Meuble minuscule en regard de la pièce. Un napperon. Un livre que la femme n’ouvrait plus, sur lequel s’accumulait la poussière. Une bougie qu’elle devait allumer de temps à autre, les veilles où elle se sentait l’âme active, mais qu’elle soufflait aussitôt, sans plus de ressort. Une main molle, des doigts bleutés à leur extrémité, des ongles longs et soignés.

Paola Gardazzi paraissait bien plus vieille que son mari, le corps plus malingre encore. Osseuse, les yeux cernés de traces violettes, les pommettes au ras des joues, on aurait dit une momie, une relique. Un léger duvet noir sous le menton. Semblant de barbe et souffle de vie. Crécelle pensa que le poil devait être le même que celui de la moustache du mari. Elle en rit intérieurement tandis qu’elle se courbait fort cérémonieusement devant sa maîtresse. «Enchantée, Madame.» Et la main baisée retomba platement sur le bras du fauteuil.

Sa chambre était mansardée, plafond incliné et lamelles de bois tendre. La fenêtre s’ouvrait sur la rue prospère où, maintenant encore, personne ne passait. Crécelle nota distraitement que le soleil se glissait jusqu’au pied de son lit. Elle ne tarderait pas à prendre plaisir à ces doux réveils, jambes dorées par l’astre divin, tête bien fraîche à l’air du matin. De jolis napperons ornaient la plupart de ses meubles. On en trouvait d’ailleurs dans toutes les pièces. «Confectionnés de la main de Paola», dit Gardazzi qui évoquait sa femme à tout propos, avec une grande fierté dans la voix. Crécelle, ça lui semblait impossible qu’une femme aussi atrophiée eût pu produire quelque chose d’aussi fin. Elle ne répondit rien.

On lui laissa la soirée pour s’habituer aux lieux, aux objets, à la vie de la maison. Flavio allait et venait d’une démarche agitée. On entendait ses pas par saccades, la porte d’entrée qui se refermait dans un claquement sourd, sa course fébrile dans la rue. Paola, vautrée dans son fauteuil, immobile, grommelait que Flavio était submergé par ses affaires, qu’il n’avait pas une minute, ni pour lui, ni pour elle. Sa voix était aigre et cassante. Elle parlait avant tout pour elle-même, décrétait plus qu’elle n’expliquait. Crécelle ne l’aimait guère et se promit d’éviter le grand salon autant que possible.

Le lendemain, c’est Flavio qui lui assigna ses tâches. Il y avait certes du travail, mais pas autant qu’elle ne le craignait. À vrai dire, elle s’étonna qu’on lui en demande si peu. Après quelques jours, une fois les habitudes prises, elle se rendit compte que, ses tâches terminées, il lui restait passablement de temps libre. Ça ne la réjouissait pas vraiment; au contraire, elle s’angoissait à l’idée d’avoir mal fait, d’avoir fait trop vite: ce n’était pas possible qu’elle eût déjà fini! Et pourtant, tout était propre. Alors, tremblante, elle attendait le regard sévère, la remontrance qui ne venait pas. Flavio semblait satisfait et Paola n’avait pas l’air plus contrariée qu’à l’habitude. Mais elle persistait dans sa crainte, aussi s’acquittait-elle des moindres gestes avec un mélange d’ardeur et de précautions, l’œil effrayé.

Et Gardazzi, qui se sentait vaguement mal à l’aise face à cette enfant, qui n’osait lui donner des ordres tant elle paraissait fragile, prête à fondre en larmes au premier propos un peu sec, hésitait avant de lui demander un extra. Aujourd’hui, comme une fois par mois, il aurait fallu… Mais la petite paraissait submergée, alors Flavio renonçait. Il s’en chargerait lui-même lorsqu’il aurait deux minutes.

Dès que l’on parlait de son travail, Crécelle se refermait sur elle-même, battait des paupières, le cou retroussé et la tête basse, posture de l’animal pris au piège. Alors, de peur qu’elle ne s’en fasse trop, qu’elle ne panique devant l’ampleur de sa tâche, Gardazzi évitait de lui donner des conseils, de commenter d’éventuelles maladresses. Il se contentait de passer discrètement derrière elle.

Paola se montrait plus vive. Pas méchante, non. Seulement, elle s’exprimait d’une voix aigre qui n’admettait pas la répartie. Et les rares fois où Crécelle avait commis une erreur en sa présence, un «petite sotte» retentissant avait fusé dans la pièce! Paola oubliait son emportement presque aussitôt, rejoignait ses limbes, sa torpeur. Mais Crécelle quittait le salon tête basse, les joues empourprées et le souffle court.

Flavio, tourmenté, se disait qu’après de telles remontrances, la petite devait inonder ses draps de larmes et trembler de peur d’être renvoyée. Il ne savait que dire pour la détendre, la rassurer, craignant déjà le prochain geste gauche, celui qui provoquerait la colère de son épouse. Heureusement, Paola ne se préoccupait presque jamais du ménage, se contentant de broder un peu entre deux vagues de soupirs, de s’apprêter à lire au fond de son fauteuil. La plupart du temps, Crécelle se rendait compte de ses erreurs avant qu’elles ne sautent aux yeux de la maîtresse de maison. Et la petite avait l’art de se corriger. Elle apprenait vite. Peu à peu, la vie se lissa et chacun se détendit. On n’avait pas à se plaindre de la nouvelle bonne chez les Gardazzi.

Le matin, à peine levée, Crécelle s’en allait au marché, place du Bourg-de-Four. Elle avait juste à longer la rue, puis à franchir la voûte solide, porte de la grande place, centre de la cité réformée.

Les campagnes abondantes qui naissaient à l’orée des murailles genevoises étaient catholiques. Bien sûr, on commerçait, mais au gré des tracasseries et des revirements d’humeur des ducs de Savoie. Quelquefois, l’envie leur prenait d’étouffer Genève en lui coupant les vivres. Mais Genève avait de bons poumons, des territoires sur les coteaux du lac, à Jussy, ou bien encore sur les hauteurs du Rhône, près des hameaux de Chancy ou Bernex, enclaves imprenables, garanties par le roi de France et les bourgeoisies de Berne et Fribourg, ses alliés de longue date, que le duc de Savoie craignait comme la peste. Encerclés, les garde-manger de Genève! Le duc, qui tenait ces bastions réformés dans le creux de sa main, à sa merci, n’osait pourtant s’en emparer, tant il risquait de dresser contre lui des forces qui le dépassaient. Grâce à l’aura de ses protecteurs, Genève survivait aux embargos.

En principe, l’approvisionnement de la ville était donc assuré. Cependant, il demeurait tributaire de la récolte. À l’heure où la Savoie et le soleil souriaient, les étals gonflaient, quand la tempête sévissait, on vivait sur les réserves, on épuisait les terres de Jussy et d’ailleurs pour tenir le coup. Depuis la révocation de l’Édit de Nantes, depuis que les murailles genevoises s’emplissaient d’émigrants, les autorités préféraient conserver une partie de leurs biens en réserve, à l’abri dans des granges de fortune, au cas où les temps tourneraient plus mal encore.

La qualité des récoltes était imprévisible. On se sortait à peine des vagues de famine qui déferlaient sur Genève tous les cinq ou dix ans. Et l’on se rappelait encore les hivers où chacun vaquait à sa peine, le visage émacié et le ventre acide, sans rien à se mettre sous la dent. Ce n’était pas si vieux. Ça s’accrochait à la mémoire des anciens.

Et puis, il était dans la mentalité huguenote de ne point trop se gaver, de garder pour demain. La population appréciait cette douce réserve, la modestie des étals, parce qu’il lui semblait qu’il s’agissait là d’un comportement digne, d’une attitude qui forcerait la clémence divine.

On ne croulait donc pas sous les marchandises. Et le marché du bourg, bien qu’il fût le mieux approvisionné de la ville, ne faisait pas exception. On y trouvait de toutes les denrées, parce que les bourses les mieux garnies de la ville s’y approvisionnaient, mais en petite quantité. On y discutait peu, on se côtoyait une minute entre gens du monde, on achetait le pain puis on s’en retournait chez soi. Seuls quelques marchands au sang chaud d’Italie persistaient à crier leurs prix et à vanter leur marchandise à tout-va.

Crécelle ne s’attardait pas. Quelques emplettes, un bonjour poli au marchand, et puis retour. Elle s’accordait toutefois une respiration, une œillade à la cathédrale qui se détachait au-dessus des toits, toute proche, accessible. Son ombre se projetait sur la sombre prison de l’évêché qu’elle paraissait couver. Il fallait sans doute toucher ces murs attirants et hostiles, se coller à la pierre pour comprendre la nature de Genève. Chaque matin, Crécelle se promettait d’y aller, persuadée que le simple contact du saint édifice la baptiserait, lui laisserait au front une marque indélébile, certaine qu’après avoir tendu les mains, touché le cœur de la ville, elle en ferait vraiment partie, qu’elle se sentirait d’ici. C’était facile. Ça lui coûterait à peine un petit détour. Chaque jour, elle évoquait en silence la douce cérémonie, chaque jour elle renonçait, remettait l’escapade, parce qu’au bout de l’étroit passage qui montait vers le cloître et l’esplanade, à l’instant de gravir les marches grises et humides, elle se sentait toute bête. Qu’est-ce que ça changerait de toucher la cathédrale, d’y entrer? C’était la même pierre qu’ailleurs, la même pierre qu’elle foulait de ses pieds nus, le soir, quand elle remontait dans sa chambre! Mais il suffisait qu’elle tourne le dos pour que le charme reprenne. Elle regrettait déjà de ne pas y être allée. Demain, ce serait pour demain!

Et les demains se succédèrent jusqu’au jour où, rentrant du marché, Crécelle ne remarqua même plus la haute muraille dressée jusqu’aux nuages. Elle était mollement d’ici, sobrement d’ici. Comme tout le monde. Aucun lien sacré ne l’attacherait au destin de la ville. Crécelle oublia peu à peu son rendez-vous avec la cathédrale. Elle se glissa dans d’autres rêves.

Le vendredi, elle avait l’autorisation de se rendre au marché du Molard pour l’après-midi. Gardazzi tenait à ce qu’elle garde le contact avec ses parents. C’était là l’occasion de les voir, de leur parler sans pour autant descendre jusqu’aux sales quartiers.

Le Molard. Une grande place pavée jonchée de stands de toutes sortes, métissage de la cité, temple des artisans, lieu de tous les espoirs et de toutes les désillusions. Ici, on s’accrochait à son client, ici passaient les gens d’importance, capables de vous élever dans la hiérarchie sociale, de changer votre destin d’un simple geste de la main, ici ceux de Saint-Gervais parlaient aux conseillers de la cité, côtoyaient les éminences politiques et religieuses, les nantis des bastions. Ici, les opinions et les humeurs des coins les plus reculés de la ville se propageaient librement. Si Genève ne vivait en ces lieux que deux fois par semaine, c’est assurément là qu’on lui prenait le pouls. Et, plutôt que de la nourriture, c’était la pierre et le bois, la taille et le ponçage, l’habileté de l’artisan que l’on y vendait.

Les huguenots fraîchement débarqués vantaient leurs marchandises avec un peu trop d’ostentation pour les habitués des lieux qui aimaient marchander dans le calme, l’œil lisse, le compliment mesuré. Ici, il fallait apprendre la circonspection, la retenue.

Le père était là. Debout depuis l’aube. Il avait récupéré deux tréteaux, quelques planches de longueur et d’épaisseur diverses. Petit étal banal sur lequel il présentait ses créations. Peu de pièces en vérité. Il travaillait à la semaine pour un négociant de Cornavin, un Toulousain qui avait su creuser son trou et qui employait aujourd’hui une douzaine de tâcherons à qui il ne laissait pas le loisir de faire de même. Il les tuait à la tâche, les cantonnait à des travaux répétitifs. Gestes sans intérêt par lesquels ils ne pouvaient exprimer leur talent.

De nuit, avec quelques déchets de pierre, le père créait malgré tout. Laborieusement, frénétiquement, il ébauchait des montres, des bracelets. Maigre échantillon qui attirait à peine le regard. Pourtant, l’ouvrage était fin, sans fioritures, mais bien fait. C’est ce qu’il répétait du matin au soir lorsqu’on passait à proximité. Il se dépeignait en quelques mots, maladroitement: fier artisan digne de confiance, fournisseur d’un comte esthète, là-bas en Auvergne, il méritait sa chance, il saurait faire ses preuves! On l’écoutait poliment, on l’approuvait doucement. Bruissement léger. Conversation sans suite. Et le client s’en allait, contemplant d’un œil un autre étal, où peut-être il trouverait mieux.

Le père s’efforçait de se montrer enthousiaste, remuait sans cesse, sourire aux lèvres et bedaine en mouvement, attributs des migrants du Sud. On considérait son travail avec bienveillance, respect parfois. On le félicitait de temps à autre. On lui avait même serré la main! Ça lui donnait du courage. Il persévérait, un peu trop volubile, sûr qu’un jour un de ces beaux Messieurs ouvrirait sa bourse devant lui, lui achèterait quelque chose. En attendant, il repartait bredouille à la nuit tombée, planches et tréteaux sur le dos.

Crécelle restait un bon moment auprès de lui, à le regarder patauger dans ses sourires. Puis elle se reculait, pour parler un peu avec la mère qui se tenait à l’écart, les lèvres crispées. Rien à faire. L’argent ne rentrait pas. Le Toulousain payait mal. Et comme les immigrants se pressaient aux portes de la ville, on ne se gênait pas pour augmenter le loyer de leur chambre. Il y avait de la demande. On trouvait toujours preneur, même à plus cher. Spoliés, rançonnés, les parents se voûtaient sous le coup du sort. La mère ne savait que dire, sinon que Crécelle était leur planche de salut, qu’ils avaient besoin de ses gages pour manger à leur faim.

Crécelle leur donnait tout. Sans arrière-pensée. Elle était nourrie. Elle n’avait pas de besoins. Et puis, ça lui faisait bien plaisir de leur être utile. Néanmoins elle n’aimait guère venir au Molard, attristée par les lamentations de sa mère. Surtout, elle supportait mal de voir son père se démener pour rien, s’échiner à déballer ses créations dans l’indifférence générale, au milieu d’autres qui exécutaient les mêmes gestes de la même façon. Pour le même résultat.

Crécelle n’appréciait pas non plus toute cette agitation, cette foule qui s’ébattait sur cette place trop grande où l’on se sentait comme noyé. Elle se lassa vite de la ronde des transactions, du jeu des marchandages, tractations sans cris, pratiques convenues, sans surprises, presque sans espoir. Rôles dont on ne se sortait pas, comme vissé à sa place. Figurant oublié dans le fond de la toile. Où étaient-elles donc, ces villes miraculeuses où la vie changeait d’aspect au matin, d’un coup de pouce du destin? Où était-elle, cette cité magique qui lui sourirait?

Chez les Gardazzi, Crécelle ne s’occupait pas de la cuisine. C’était l’affaire de Samira. Samira qui traversait la ville deux fois par jour pour préparer les repas. Elle ne mangeait pas avec la famille, s’en retournait chez elle de son pas trottinant, brave femme tout en joues et en sourires. Une Piémontaise comme les Gardazzi. Trois générations plus tôt, leurs familles avaient fui ensemble la tyrannie catholique qui sévissait sur la péninsule italienne. Genève représentait déjà un havre de paix. Îlot isolé sur lequel on s’était retrouvé pour ne plus se perdre. Les occasions de se ressourcer aux coutumes du pays, d’entonner des chants de soleil dans une langue appropriée n’étaient que trop rares. Aussi les Italiens du Piémont, de Naples ou de Sardaigne, les Vénitiens, les Siciliens, poignées éparses dans les rues genevoises, prenaient-ils toujours plaisir à se voir, à converser, à commercer ensemble.

Pour Samira, la vie avait mal tourné. Elle avait épousé, Dieu sait pourquoi, un rémouleur arrivé depuis peu de Savoie. Un voyou aux mœurs et à la foi douteuses que les voisins et la police considéraient d’un mauvais œil. La pauvre Samira était si jeune. Elle s’était laissé embobiner. Malmenée par ce fier-à-bras qui ne se gênait pas pour la battre en public, rejetée par les braves gens qui n’aiment guère que l’on se donne en spectacle, elle se recroquevillait dans une triste solitude lorsque les autorités se décidèrent enfin à intervenir. Le mari fut expulsé. On apprit alors qu’en fait de rémouleur, il se contentait de la charité publique, et qu’à la vie de famille, il préférait courir la campagne à la recherche de filles de joie. Conspuée par certains, ignorée par d’autres, Samira était restée à Genève, sans ressources.

Sans mot dire, Gardazzi l’avait prise sous son aile, en souvenir de l’amitié qu’il portait à son père, en raison de leurs origines communes, ou par simple bonté d’âme, peu importe. Il avait tendu la main. Elle travaillerait pour lui. Il la rétribuerait juste ce qu’il fallait pour payer sa chambre du côté de Saint-Gervais. Elle se nourrirait chez les Gardazzi, à la va-vite, debout dans la cuisine. Paola avait toujours refusé qu’elle prenne ses repas avec eux, ne la jugeant pas digne de leur austère salle à manger. Flavio n’avait pas insisté.

Ils ne l’autorisaient pas non plus à dormir sous leur toit, ceci pour des raisons commerciales. Employer du personnel ayant un «vécu», mariage ou enfant, ça faisait mauvais genre dans le voisinage, et quand ce passé était truffé de scandales que toute la bonne société genevoise avait encore bien ancrés en mémoire, ça devenait suicidaire. Flavio ne pouvait se permettre de jouer ainsi avec sa réputation, même s’il commerçait généralement bien loin des murailles genevoises, même si ses plus fidèles clients étaient dispersés de la Lorraine à la Prusse, des côtes de la mer du Nord à celles de la Baltique. La réputation, c’était le cœur du capital. Ça ne se risquait pas, même si les motifs semblaient louables!

Flavio avait trouvé un compromis qui lui paraissait acceptable, qui ménageait à la fois sa conscience et son image. Il ferait en sorte que Samira ne puisse être considérée comme une employée «de la maison». Elle garderait un statut d’extra, de bonne à la journée dont on prolongeait le contrat chaque soir. Une perpétuelle intérimaire. Ses amis piémontais, ceux qui l’avaient encouragé à recueillir Samira, se riaient de ses stratagèmes; ils ne comprenaient pas qu’il s’entoure d’un tel luxe de précautions. Ceux qui voudront juger jugeront. «Tu ne t’en porteras pas plus mal!» Il n’avait qu’à l’embaucher pour de bon. Qu’est-ce que ça pouvait bien faire? Les mauvaises langues pouvaient s’agiter à loisir, elles ne colporteraient pas leur fiel jusqu’à Strasbourg ou Amsterdam. Et puis, il y en avait plus d’un qui considéraient son attitude comme une marque de noblesse et de courage. Qu’il aille donc jusqu’au bout!

Mais Gardazzi ne démordait pas. Il tenait à ses petites subtilités. Il espérait que ce fragile garde-fou le protégerait des foudres de la rumeur. Terrible rumeur! Ils avaient beau dire qu’il s’inquiétait pour rien, avec leurs sourires radieux et leurs voix posées, ils n’avaient pas accueilli de pestiférée sous leur toit, eux!

Flavio Gardazzi avait toujours eu l’art du tracas. Il laissait l’angoisse s’insinuer en lui à tout propos. Il craignait pour ses affaires, pour sa prospérité. De tout temps, il avait dormi d’un sommeil entrecoupé de cauchemars. Mais il avait tenu bon. Il avait fait face à ses peurs. Samira était restée et nul client ne lui avait fait faux bond.

Pourtant, il avait encore l’impression de marcher sur un fil. Vingt ans après, il se répétait qu’un rien de travers écornerait son image. Aussi convoquait-il Samira dans son bureau chaque soir, pour lui annoncer qu’il aurait besoin de ses services le lendemain, se refusant à l’engager de façon définitive, se refusant à la loger. Depuis vingt ans, Samira remontait la rue Verdaine en milieu de matinée afin de préparer le repas des Gardazzi.

Crécelle et Samira se côtoyaient assez peu. Mais elles s’appréciaient bien et se le disaient dans un joyeux chahut. Le rire de la cuisinière volubile était le seul qui résonnait dans cette maison de silence, et la jeune fille s’y réchauffait avec plaisir. Paola voyait leur conduite d’un assez mauvais œil. Trop de cancans et pas assez d’ardeur au travail, commentait-elle lorsqu’elle les entendait pouffer dans la cuisine. Aussi s’arrangea-t-elle pour que leurs emplois du temps ne coïncident pas. C’était pourtant une manie de la même Paola qui leur permettait parfois de pipeletter à loisir.

L’après-midi, puisqu’elle n’avait plus rien à faire dans la maison, Samira s’en retournait généralement chez elle, à petits pas. Elle ne réapparaissait alors qu’au coucher du soleil, pour se diriger aussitôt vers ses casseroles. Quelquefois pourtant, Paola lui demandait de rester. Elle quittait son fauteuil pour l’occasion, s’exprimait sur un ton radouci, d’une voix émoussée. Cela signifiait qu’elle voulait chanter.

Lorsque Paola chantait, son regard reprenait vie, elle oubliait un passé pesant, elle ouvrait son cœur endolori par trop de deuils, relâchait son corps desséché par des années de renonciations et de longues apnées immobiles. Elle retrouvait pour quelques instants des attitudes d’antan qu’elle avait laissées à l’abandon.

Crécelle n’était dans la maison que depuis quelques semaines lorsqu’un matin, à peine éveillée, elle avait eu la surprise d’entendre frapper à sa porte. Avait-elle oublié quelque chose? Était-elle restée endormie plus tard que de coutume? Effrayée, elle s’était à peine entendue murmurer un «entrez» étouffé. Déjà, Paola se glissait dans la pièce, un léger sourire au bord des lèvres. D’habitude, elle allait droit au but, économisait sa salive en passant outre les formules de politesse… Ce jour-là, elle avait longuement hésité, tâtonné, avant de lui confier le but de sa visite. «Pourriez-vous me chanter quelque chose? J’aimerais entendre votre voix.» Chanter? Crécelle n’avait jamais chanté que pour elle-même, au village, sur son banc, quand les insectes, le soleil, les blés et les hommes lui chauffaient trop le cœur. C’