Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: Alianza Literaturas

- Sprache: Spanisch

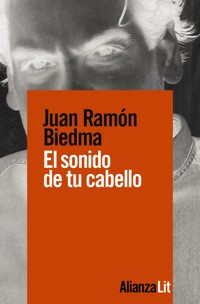

Sevilla, octubre de 1936. Crisanta recibe un encargo peligroso. Ha desaparecido, en medio de los pillajes, un tríptico del siglo XVI de Jan Van Eyck. Si lo localiza y lo entrega, la ayudarán a salir del país. Sabe que no hay sitio para ella en la España sepultada por el oscurantismo, y acepta, a pesar de que sus instrumentos de adivinación le hayan desaconsejado participar en aquella empresa. Dicen que el tríptico atrajo el desastre sobre sus profanadores, pero ella no se deja amedrentar por las maldiciones. Juan Ramón Biedma, autor reconocido con los principales galardones de novela negra, fue ganador del XXI Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones con El sonido de tu cabello. Crisanta, su última novela, es un thriller impecable al tiempo que un cuento de fantasmas durante la Guerra Civil, que nace del encuentro entre las historias marginales del cine de los años treinta, el enigmático aire de las sociedades esotéricas británicas del XIX y la reconstrucción de la retaguardia sevillana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juan Ramón Biedma

Crisanta

Una novela de fantasmasdurante la Guerra Civil

Continuamente Rosaura

Porque por desesperarme,

siendo yo vuestro cautivo,

quisieron siempre aquejarme

vuestras ganas de matarme

y mis pocas de estar vivo.

Y sufro este trago fuerte

donde hay dolores tan fuertes,

por ver si podrá mi suerte

despedir con una muerte

la muerte de tantas muertes.

A una dama de la reina Doña Isabel

Diego de San Pedro (¿1445-1590?)

1.ª PARTE

La guerra y, en cambio, aquella mujer

19 de octubre de 1936

Aunque la guerra (entendida como batalla, no como exterminio) nunca llegó hasta Sevilla, Crisanta, a veces, confunde búnkeres, capillas, procesiones, tanques, altares, trincheras y noches en vela con un mundo ya cancelado.

Abre los ojos y sigue caminando.

El plasma de la niebla le resulta perceptible a través de la piel. Libera el péndulo, pero el hueso pendiente del hilo de seda no se agita, no la conduce, no la previene. Cuando abre de nuevo los ojos, el buque Cabo Carvoeiro ya es visible en el otro margen del río.

La ventaja de haber aceptado la cita con el Cuarterón a las doce de la madrugada en el muelle de la Paja es que no va a llamar la atención entre las putas, que brindan la única iluminación con sus quinqués de aceite en el trajín desde la orilla hasta sus chozos, donde no sólo ponen al día del fornicio atrasado a los marineros que han atracado en el muelle de las Delicias o en la corta de Tablada, sino que a menudo les lavan los petates atestados de ropa sucia por unas cuantas perras gordas.

Crisanta se detiene junto al eucalipto jorobado, el lugar donde siempre la cita el Cuarterón, y vuelve a soltar el péndulo en busca de alguna señal. A lo lejos rompe la niebla en su dirección una figura masculina con un bulto al hombro, pero puede tratarse de alguno de los hombres que se prostituyen para otros en esa zona; las luces del ventorrillo de la Juli también se distinguen, aunque no lo bastante cerca para que alguien acudiera a un grito de auxilio.

La silueta del buque prisión Cabo Carvoeiro, el llamado «barco de la muerte», retiene toda su atención. Desde el levantamiento de los militares en julio, Sevilla se ha convertido en un enorme penal y los recintos penitenciarios, comisarías o cualquier establecimiento donde encarcelar a los represaliados, a pesar de que a menudo su uso era fulminante en una rápida transición hacia la tapia de fusilamiento y la fosa, terminaron tan hacinados que fue necesario incautar este vapor de dos mil toneladas como lugar accesorio de confinamiento. A esta hora, la zona está prácticamente desierta, pero durante el día es frecuente cruzarse con los familiares de los presos, que miran aterrados…

Efectivamente, a aquel hombre del zurrón colgado en la espalda es al que espera.

Como una ilusionista, Crisanta oculta el péndulo mudo —el cabo de seda invisible que sostiene un hueso del tamaño de una nuez— tras la falda. Su única arma.

—A la paz de Dios, hermana.

—Cuarterón.

—Me llamo Antonio. —Pero lo dice en un tono viscoso; no ha venido a discutir por un mote.

—Pues eso me parece muy bien. —Más callosa y un poco más alta que él—. ¿Has traído el cáliz?

—Tengo una cosa que te va a gustar.

—¿Y el cáliz?

—Todo a su tiempo. —Le resulta muy divertido.

—A ver, Cuarterón, o Antonio, o como tú quieras, me dijiste que tenías un cáliz de plata de dos palmos con incrustaciones de oro y nácar que te habías traído de Mérida.

Y el hombre vuelve a reírse con aquel deje aceitado porque no tiene prisa; busca un poco de cháchara y además pretende alguna otra cosa.

—En Mérida estuve. Con el general Juan Yagüe.

—El carnicero de Badajoz. —En cuanto las pronuncia, se arrepiente Crisanta de sus palabras.

—Así lo llaman los rojos. —Esa asquerosa risa.

—Lo digo porque lo he oído por ahí.

Cualquier día, o mejor una noche como ésta, un fulano así puede sacar la pistola o la navaja y acabar para siempre con su carrera de tratante de arte clandestino sin que nadie en el mundo la eche de menos.

—Estuvimos en Extremadura con las fuerzas del general, un paso alante o un paso atrás, rebuscando por las iglesias que había quemado la chusma, arramblando con lo poco que quedaba. En Badajoz, no se podía andar por las aceras de tanto muerto. —Esa risa—. Los moros se pasaban por la bayoneta, y a veces por la churra, a las mujeres y a los niños, a cualquiera, sobre todo si podían afanarle lo más mínimo. Sus legionarios lo adoran. Al general Yagüe, digo.

A unos metros pasa y se los queda mirando una de las mujeronas que consideran suyo aquel terreno. No les dice nada de milagro y el péndulo sigue muerto entre sus dedos.

El Cuarterón no se da por enterado del paso de la puta; la mira a ella, calibrando el efecto de sus palabras; pertenece a uno de los grupos de «andarríos» que la surten del material, fundamentalmente arte religioso, que coloca en el mercado negro del coleccionismo. Un puñado de carroñeros que aprovechan la devastación de la guerra, las iglesias destruidas, los despojos del saqueo de los soldados, los restos de la confiscación del nuevo Gobierno o cualquier oportunidad de pillaje para sacar lo suyo de estos tiempos demenciales. A Crisanta le consta que a veces son ellos mismos los que queman los templos, aprovechando que todos responsabilizarán a los milicianos, pero prefiere no pensar en eso.

—Pero, claro, cuando llegábamos nosotros, no habían dejado ni la cabeza de un alfiler. Los moros. —Y, sin embargo, se introduce los dedos en el cordaje del hombro, donde el macuto parece lastimarle.

—¿Entonces?

—Nos jugamos la vida, tú ya nos conoces. Buscando y rebuscando. No hay más remedio… ¿Has oído lo de la plaza de toros de Badajoz? Juan Yagüe tiene unos huevos así de grandes. Para empezar, ordenó que metieran a todos los prisioneros dentro, bien alumbrados por un montón de focos…

—¿Has traído el cáliz sí o no?

—Mira que eres desaboría.

Va a llover. Fijo que va a llover. Las nubes rojas le roban luminosidad a la luna.

—Antonio…

—Esta vez te he traído otra cosa que te va a gustar más. —Un doble guiño—. Porque ¿tú que edad tienes, Crisanta? ¿Treinta? ¿Treinta y cinco?

—Me voy. —Retrocede un paso, puede ser que el péndulo esté empezando a cobrar vida entre sus dedos—. No vuelvas a llamarme para hacerme perder el tiempo.

—Espera un momentito, mujer, que te va a gustar. —Se descuelga el macuto y comienza a abrirlo con más guiños.

Aunque por primera vez se asegura de que no haya nadie alrededor.

Sin saber a cuento de qué, Crisanta recuerda que nadie más sabe que está embarazada de tres faltas.

El péndulo, oculto a su espalda, cabecea; teme que se le escape.

—Mira lo que tengo.

El hombre debe introducir todo el brazo en el zurrón para extraer a un niño, aferrándolo por una pierna. No tendrá más de unas semanas. Al principio está tan inmóvil que no parece que esté vivo, aunque poco a poco inicia algún movimiento.

—No me digas que no te gusta. Estás en la edad. Te lo dejo por nada y menos.

Crisanta retrocede un paso y después otro.

Otro más.

No deja de pensar en que la criatura que lleva dentro es lo que más odia en este mundo.

***

Lo que más detestaban aquellos alemanes que estaban llegando a Sevilla de forma masiva pero discreta, sin que aún se hubiera difundido el tratado de colaboración entre ambas naciones, además del aceite de oliva en los guisos y la falta de salchichas, era una cerveza que ellos consideraban aguada y que ni siquiera aceptaban llamar por ese nombre. En cambio, con las putas no tenían ningún problema.

Juan Serrador, sentado en la barra, de espaldas a todo, levanta la copa para que la camarera le sirva otro coñac Real Tesoro.

El burdel sin nombre de la calle Habana se había convertido en el destino predilecto de los nazis que se habían instalado en el hotel Cristina, a sólo unos minutos de distancia. Y si la información que había recibido Serrador era correcta, muy pronto no habría hoteles ni casas de citas suficientes para tanto hijo de puta teutón como se esperaba o habría que convertir la ciudad en un enorme prostíbulo donde acogerlos.

Son más de las doce; no quiere sacar el reloj del chaleco, debe de llevar allí casi una hora, jugando a seguirle la pista en el espejo a una morenita de tetas anchas pero algo caídas para su edad, la sonrisa clara, despabilada y simpaticona, que tampoco le pierde el compás. Fantasea con que no ha querido perderse últimamente en las habitaciones con ningún cliente confiando en que Juan se decida.

Pero hace ya más tiempo de la cuenta que la gran luna tras la barra no basta para localizarla, así que levanta la copa y se gira en el taburete.

A tiempo de verla materializarse tras una columna, dejándose abrazar por un teniente de la Luftwaffe, un niñato casi descolorido por lo rubio, que la propulsa amartelado y sonriente hacia los reservados.

Cuando pasan a su lado, ella le deja caer una mirada que dice: «Lo lamento, pero esto es lo que hay», o así se lo parece a Serrador, que lleva encima la cantidad suficiente de Real Tesoro para que eso le baste.

—Oye, tú, perdona. —Pero la forma en que agarra por la manga a su acompañante no tiene nada de amable—. ¿Es verdad que eres el nuevo ayudante del cocinero?

El chico no tendrá más de veinticinco años y desde luego no habla español, pero el gesto empleado por Juan Serrador es comprensible en cualquier idioma.

—Ich verstehe nicht.

—Que si eres el nuevo pinche.

—Ich weiß nicht wovon er spricht. —Se detiene y abre los brazos con una sonrisa bonachona.

—Mira, vas a dejar a la señorita y te vas a llegar a prepararme un chucrut, que todavía no he cenado —le ordena Serrador rebajando el tono mientras mira fijamente a la morenita confiando en que le siga la jugada.

—¿Qué problema hay?

Esta otra voz le ha llegado desde donde menos la esperaba: un coronel de baja estatura, pelo blanco y cara cincelada, muy acostumbrado a ser escuchado hasta por el mismo Führer, que le habla con un castellano esclerótico y desganado.

—¿Qué problema hay? —repite.

Ahora Juan Serrador es consciente, a lo mejor por primera vez, de dónde está, de las luces, los espejos, las mujeres dispuestas a lo que sea por llevarse una peseta para su casa, de los uniformes de los tipos que han venido a jugarse la vida a un país que consideran salvaje, del turco, que se encarga de mantener el orden en la mancebía y que se acerca a toda prisa.

—Pues sí, coronel, resulta que sí tengo un problema con tu tenientito. —Le golpea ligeramente el hombro con dos palmadas que desde luego que no son amistosas—. Pero es algo entre él y yo, a no ser que sea novio tuyo; entonces la cosa varía.

El oficial no conoce el suficiente español para responder, pero cierra los puños y abre las piernas para afianzarlas sin importarle que eso rebaje su estatura.

La morenita sigue allí, pero su mirada ya no es de simpatía por Serrador, ahora la mirada dice: «Me estás reventando la noche, y demasiado difícil es mi vida para que venga un gracioso como tú a complicármela todavía más».

—Tú. —Metro noventa de turco con navaja en el cinturón—. Ya estás fuera de aquí.

Ahora le ha tocado a Serrador recibir una palmadita en el hombro que lo ha estrellado contra el mostrador.

—Me cago en tu puta madre —responde suavemente mientras levanta un taburete—, ven a echarme tú, que te voy a arrancar la cabeza.

Se ha formado un círculo alrededor; más allá de la iluminación tras la barra, ya no hay chicas ni nazis ni burdel ni nada.

El guarda extrae la navaja.

Serrador, feliz, porque ésta es la mejor forma de terminar la noche y todo lo demás, con las tripas desparramadas en un callejón invisible.

Entonces una de las mujeres, la mayor de todas, se acerca al turco, le susurra algo al oído y éste apenas tarda un par de segundos en guardar el arma y retroceder un paso.

—Yo no peleo con un hombre de Dios.

El padre Juan Serrador cabecea intentando recordar dónde está la salida; en aquellos sitios, para estas situaciones, siempre debería haber música.

***

Chacón, Rublos, Diosdada y Fox dejan el automóvil en la calle Cruz Verde y se ponen en marcha sin pronunciar una palabra. Están a unos pocos metros de la casa del Malmuerto, pero han descartado estacionar en la misma calle Arrayán para no llamar la atención.

Son las dos y cinco, apenas tienen una hora para la invocación. Siempre que puede elegir, Chacón Carter intenta establecer sus contactos con otros planos a las tres de la madrugada, «la hora del tiempo muerto», llamada así por oposición a las tres de la tarde, hora en que fue asesinado Jesucristo. Éste es uno de tantos principios que ha ido acuñando a lo largo de toda una vida dedicada al rastreo de lo sobrenatural, sostenidos en un número suficiente de experiencias positivas, pero sin ningún soporte científico que los justifique, fundamentos que a estas alturas lo traen sin cuidado.

Las aceras están vacías, los bancos de humedad que ocultan las bocacalles son el prólogo de una lluvia que va a descargar en cualquier momento; si alguien los ve pasar desde las ventanas, regresa rápidamente a su agujero tratando de no llamar la atención.

Más peligrosos aún que los militares son los piquetes, que, en coches o camiones, pueden detenerse en casa de cualquiera por cualquier causa trayendo consigo una sentencia de recurso imposible. Tres meses después de la sublevación militar, el terror había penetrado hasta la fibra más profunda de la ciudad, paralizando a la inmensa mayoría de sus habitantes.

La morada del Malmuerto, como la conocen los vecinos, está a un paso de la parroquia de Omnium Sanctorum, en el corazón de la calle Feria, una de esas casas palacio tan abundantes en el casco antiguo de Sevilla, cuyo portal no aparenta ni las dimensiones ni el esplendor de su interior. Ni se sabe el tiempo que lleva abandonada. Pasan de largo ante la puerta principal y siguen hasta la calle Amargura en busca de la entrada de servicio.

Fox, el sabueso llamado así en honor de las hermanas creadoras del espiritismo moderno, se adelanta para husmear y escarbar junto a la puerta; nunca lleva correa ni bozal, no es necesario reconvenirlo para que no ladre en las situaciones comprometidas, él tiene su propio nexo con esas otras latitudes a las que pretenden asomarse y es preferible dejarlo libre para que busque sus vías de entrada.

Protegiendo sus gafas oscuras de las primeras gotas bajo una de las cornisas, Diosdada permanece vigilando en la esquina mientras Rublos manipula la cerradura con la palanqueta. Algo más atrás, Alberto Chacón Carter, el director de la Sociedad Mediúmnica de Sevilla, escucha. En unas pocas semanas se han multiplicado los testimonios de vecinos y testigos ocasionales que sostienen haber visto luminarias en las ventanas del caserón deshabitado y oído gritos desgarrados de un niño en la madrugada, declaraciones que en una Sevilla como la de 1936, en la que todo el mundo trata de pasar sus días sin llamar la atención, eran doblemente sorprendentes. A través del brigada Espinosa, un secretario judicial de la Audiencia Provincial miembro de la Sociedad Mediúmnica, Chacón ha sabido que la guardia civil había inspeccionado repetidamente el palacio sin encontrar ningún indicio material; por tanto, les correspondía a ellos el intento de encontrar el origen de aquellos fenómenos en una dimensión distinta.

Cuando Rublos, un chico nervudo de unos veinticinco años con unos ojos claros muy difícilmente localizables, vuelve a ocultar sus herramientas bajo el abrigo, es el momento de entrar.

El primero, Fox, aprovechando un resquicio entre las piernas de sus dueños.

Después Rublos, que abre camino con la única linterna encendida; sigue Diosdada y cierra la marcha Chacón, atento a todos y a todo, memorizando el terreno, buscando signos. Se trata de una primera avanzadilla de reconocimiento; ni siquiera han traído el aparataje habitual para registrar presencias, sólo una güija plegable con la que Diosdada intentará una aproximación a las tres de la madrugada. El tiempo se les echa encima.

Cruzan una primera crujía y enseguida están en un patio gigantesco, inconcebible desde el exterior, con un jardín descuidado en el centro que acoge una especie de viejo escenario teatral, una cochera para carruajes, un amplio apeadero semicubierto y las caballerizas.

Al frente, el caserón es todos los caserones desamparados desahuciados del mundo en todos los tiempos.

Eligen la galería porticada de la derecha para llegar hasta allí a resguardo de la lluvia.

El director, Chacón, no se hace ilusiones sobre su autoridad; en realidad, es Fox quien los dirige; un harrier de cinco años que un cliente del hotel donde tienen su sede adquirió por sus presuntas habilidades como cazador y que terminó repudiando cuando, según él, descubrió que se trataba de un perro loco; al fundador de la Sociedad Mediúmnica le llamó la atención su historia, lo adoptó y terminó descubriendo en él unas portentosas facultades sensitivas. Esta noche, el animal está nervioso, más absorto en sí mismo que otras veces, directo hacia un objetivo que sólo él intuye.

Muy tarde para rectificar su dirección, descubren que el perro ha despreciado la zona de viviendas y se ha adentrado en los lavaderos.

Tarde porque los tres han oído perfectamente el rascar de vidrio en las ventanas.

Uno de los sonidos más claramente identificables de la presencia de seres extradimensionales en las inmediaciones.

Fox se detiene, fosilizado en su paso, no saben si para oír con mayor nitidez aquellos chirridos o para asegurarse de que sus acompañantes los están percibiendo, y Chacón extrae su bloc-linterna, su herramienta de siempre conseguida en el mercado negro de utensilios militares, que le permite tomar apuntes en la oscuridad. Ha llegado el momento de anotarlo todo.

La fricción se está produciendo en un ventanal que da al exterior, a unos pocos metros. Rublos lo alumbra directamente. El cristal está algo sucio, pero es evidente que no hay nadie a ninguno de los dos lados. Nadie corpóreo, nadie como ellos. Pero, si se concentran lo suficiente, creen apreciar que los chirridos responden a un sistema, a un código que no pueden ni imaginar.

A su manera, el perro también registra el sonido, avanza unos metros y vuelve a detenerse. Están en las tripas de la vivienda, un sistema formado por lavaderos, alacenas, patios anexos a las cocinas, letrinas y cualquiera sabe qué otras dependencias que constituyen un verdadero laberinto.

Todos miran a Chacón esperando una decisión. A sus cincuenta y siete años, ha sido profesor de historia, policía de ferrocarriles en el transiberiano, soldado, organizador de expediciones paleontológicas, fotógrafo y, sobre todo, o marcando cualquier otra actividad, explorador de fenómenos extraños de algunas de las asociaciones más prestigiosas de todo el mundo. Está acostumbrado a que los demás esperen que determine el rumbo en las situaciones más insólitas, pero en los últimos tiempos ha delegado todo su mando en Fox.

Sin apagar del todo el frotar de los cristales, un crujido creciente les llega desde el otro extremo de la casa palacio: es el rechinar de un portón al abrirse, tan ridículo como los efectos baratos de una novelucha de misterio, tan ridículo como la vida real. Al momento, pasos, voces.

El perro, a lo suyo, se pierde de vista en el laberinto: algo ha encontrado.

—¡Apagad la linterna! —les susurra Chacón a Rublos y a Diosdada mientras él oculta la suya—, ha entrado alguien; no me extrañaría que fuera la guardia civil. Salid por donde hemos entrado y volved al coche. Yo voy a buscar a Fox.

—¿Lo esperamos fuera? —pregunta Diosdada.

—No, nos vemos en el hotel.

Y no se mueven.

—Deja que me quede contigo —dice Rublos.

—Salid de aquí —concluye.

Espera a que se marchen, la oscuridad ayuda.

También él tiene que irse cuanto antes, pero todavía se oye el resonar de las patas de Fox en el interior.

Por suerte, sus ojos se han acostumbrado lo suficiente a la oscuridad y se mueve con el resplandor rojizo de las nubes que entra por las ventanas. Un almacén da paso a un patio alargado, el patio a las letrinas. El perro sigue unos metros por delante, invisible, seguro en su ruta. Los vecinos llevan meses hablando de unos gritos aterrados, gritos de dolor, de un niño. No es frecuente encontrar manifestaciones infantiles; tampoco ha podido encontrar aún los antecedentes de la casona, le queda mucha investigación pendiente. Pero los pasos se acercan.

Debe encontrar a Fox y largarse. En una Sevilla como aquélla, si la guardia civil o cualquier otra fuerza de «seguridad», oficial o no, lo encuentra en estas circunstancias, puede esperar que lo tomen por cualquiera y que reaccionen como les parezca, incluido pegarle dos tiros y dejar que se pudra bajo un montón de escombros.

Por primera vez, el sabueso emite un suave gruñido. Está adiestrado para permanecer silencioso en cualquier circunstancia. Chacón acelera el paso y llega a un nuevo patio; enciende la linterna un segundo para asegurarse de que Fox no está oculto en algún rincón. Llega a tiempo para verlo colarse por una puerta abierta.

Y resuena otro gruñido.

—¿Ha visto ese reflejo, mi cabo? —dice una voz desde alguna parte de la casa palacio.

Más pasos.

Debe marcharse inmediatamente de allí. Pero no va a dejar a Fox.

Cruza la puerta y vuelve a encender la luz durante una milésima de segundo. Una habitación vacía, sin otra salida, sin ventanas. En el suelo, volcados, una tosca mesa de madera, un refregador roto y un bañito. Los gruñidos desesperados del perro se oyen al alcance de su mano.

A su lado.

Invisible.

Su compañero de tantas correrías está a un paso, pidiendo su ayuda. Pero no lo ve, no puede determinar dónde. Está allí, aunque perdido en algún pliegue del tiempo o el espacio. Lo oye. Está. Pero fuera de su alcance. Está.

Y tiene que dejarlo.

Los vigilantes se perciben muy cerca, tiene el tiempo justo de volver a salir al patio y saltar la tapia.

20 de octubre de 1936

«Don Adelino Rubén García ha fallecido en Sevilla, el 19 de octubre de 1936, habiendo recibido inmerecidamente los santos sacramentos y la bendición apostólica. Lo despiden sus hermanos en la seguridad de que el mundo será menos inhóspito sin su presencia.»

Por primera vez en meses, una sonrisa le tuerce los labios al gobernador depuesto de Sevilla.

Aun el esfuerzo de leer unas pocas líneas, una esquela, le resulta casi insuperable. No deja de sorprenderle que aquella reseña haya superado la censura de Queipo de Llano; en este nuevo tiempo, la mojigatería se ha impuesto en cualquier medio de expresión, y, como dice Jardiel Poncela, todo lo que no es obligatorio está prohibido.

José María Varela Rendueles, desde aquella primera noche pasada en los calabozos del cuartel de la División, tras su apresamiento por los militares sublevados a mediados de julio, había pasado por la prisión provincial, el cine Jáuregui (uno de los recintos civiles habilitados para acoger al desbordante número de presos víctimas de la represión), el teatro de Variedades, otra vez la prisión provincial, de nuevo el Variedades…, en una ronda donde cada salida, cada puerta que se abría a mitad de la noche, podía suponer para los reclusos un viaje con punto final en busca «de la tapia del cementerio, la cuneta de la carretera o el olivar propicio a las ejecuciones».

Por fin, el 17 de octubre, aquellos meses, los peores de su vida, quebraron su salud hasta el punto de que una bocanada interminable de sangre parecía que iba a poner fin en el salón del Variedades a su inacabable recorrido por tanto lugar de reclusión. Algunos testigos internacionales, incluidos miembros destacados de las «cruces de fuego» francesas, intervinieron a su favor, y sus captores, en vez de dejarlo morir como un perro, pidieron una ambulancia para traerlo al hospital de la Santa Caridad acompañado por tres guardias.

Tampoco olvidaría nunca el traslado en el vehículo sanitario, acompañado por otro detenido también enfermo que se pasó todo el trayecto gritando desesperadamente, convencido de que los llevaban al paredón y no al hospital.

Ahora, ingresado en la sala de San Isidoro, la destinada a los enfermos encarcelados, parece que, por primera vez en mucho tiempo, su destino le abre un paréntesis en el que respirar con algo de calma.

***

Cuando Alberto Chacón Carter finaliza la narración de los acontecimientos que culminaron la noche anterior en la llamada «casa del Malmuerto» con la desaparición de Fox, el resto de la Sociedad Mediúmnica queda en silencio, con esa expresión de perplejidad que el director de una agrupación científica debería evitar radicalmente con sus exposiciones, pero los ladridos del harrier siguen resonando en su cabeza y aún no sabe cómo logrará erradicarlos de allí.

Aquella tarde, la Sociedad ha asistido al completo a la sesión de análisis: están Diosdada, la secretaria y sensitiva, y Rublos, el joven factótum, que acompañaron a Carter a la casa palacio, pero también los hermanos Antonio y Rafael Galocha, profesores jubilados, y al fondo, muy apartado de todos, el brigada de artillería Miguel Espinosa, secretario de juzgado de la Audiencia Provincial, que apenas habla y parece siempre a punto de marcharse.

También hay dos plazas reservadas en la enorme mesa de caoba para Antolina Nassera y Valentín Delgado Alonso, miembros de pleno derecho a pesar de haber fallecido en 1932 y 1934, respectivamente; una circunstancia como ésa no debe suponer un obstáculo insalvable en una asociación dedicada a la exploración de todos los planos de la existencia.

—¿Quieren un té? —Diosdada, siempre atenta a romper la eternidad de aquellos silencios, se levanta sin esperar confirmación y se acerca al infiernillo situado en una esquina; allí son muy británicos en sus costumbres, influencia de los años pasados en Londres por el director.

Le basta a Antonio Galocha con una mirada para que su hermano menor se levante en ayuda de la mujer en los preparativos; a pesar de que han cumplido los sesenta y cinco y sesenta y ocho años, sigue obedeciendo sus disposiciones como cuando eran unos críos. Ambos permanecen solteros y han vivido juntos toda una vida. Falangistas camisas viejas, mantienen su posición política (tan poco congruente con ese aire bondadoso y despistado) al margen de sus relaciones con el resto de los compañeros.

Están en un salón sin nombre ni identificación alguna de la tercera planta del hotel Arenal, una estancia alargada completamente revestida de estanterías atestadas de ejemplares que muy bien podría conocerse como «la biblioteca», libros que supusieron prácticamente la única aportación personal de Chacón Carter cuando, fallecido su padre, volvió de sus correrías en el extranjero para hacerse cargo del establecimiento. Junto a su despacho, las dos salas constituyen la sede de la Sociedad Mediúmnica en Sevilla y es el lugar donde pasa casi todo el tiempo, desatendiendo el resto de sus obligaciones hosteleras y los requerimientos de administrador y recepcionistas.

—El jueves volveremos —decreta Chacón sin esperar a que sirvan el té, como dicta la ceremonia, para seguir con la reunión—. A la casa del Malmuerto.

Nadie le responde.

—Conviene dejar pasar un par de días para que se calme la situación. —Y vuelve a morder su pipa eternamente apagada.

—El jueves, a las siete, han quedado ustedes con el sacristán de la iglesia de San Marcos —le recuerda Diosdada, y dice «ustedes» porque las mañanas las dedica a ayudar a su hermano en la tienda de estilográficas y no podrá acompañarlos.

—Lo sé. A lo del Malmuerto iremos por la noche sólo Rublos y yo. —Éste permanece sentado en una nube de humo, no es preciso que dé su conformidad—. Hay algo muy… patente en esa casa. Algo rabioso. Ansioso por manifestarse.

—Insisto en acompañarlos.

—Esta vez no, Diosdada, será una incursión rápida, sólo de reconocimiento.

No hay aceptación en la falta de respuesta de la mujer.

No quiere discutir con ella, así que evita sus gafas ahumadas acercándose al atril tras el que se oculta el brigada Espinosa.

—Miguel, ¿tu amigo del ayuntamiento ha averiguado algo sobre el dueño de la casa?

—Ahora iré a visitarlo, a ver si se ha podido enterar de algo. En estas cosas hay que andarse con pies de plomo.

—Bien, ¿cuento contigo para ir a San Marcos?

—Ya te dije que sí. —Hace como si leyera el papiro con el alfabeto de signos herméticos colocado en el atril—. Sin embargo, a la casa palacio…

—Nunca te pediría que hicieras algo ilegal.

—Yo qué más quisiera que acompañaros.

No despega la mirada de los signos secretos.

Su timidez contrasta con la extrema elegancia de su atuendo, los zapatos bicolores blancos y grises, la raya y el remate en vuelta del pantalón, el cuello duro, la corbata de lunares minúsculos y un sombrero Homburg que conserva en la mano, siempre a su alcance, como si debiera estar preparado para desaparecer en cualquier momento. Jamás ha asistido de uniforme a las sesiones.

—Nosotros también iremos a San Marcos —confirma Antonio Galocha en nombre de los dos hermanos—, es un caso curioso el que cuenta ese sacristán.

—Voces —recuerda el director—, o más bien lamentos, pero no puede asegurarlo. Sólo voces. Ninguna otra manifestación.

—¿La archidiócesis no interviene? —Diosdada le entrega su taza.

—El párroco no ha corrido la voz, están muy asustados. —Guarda la pipa en el bolsillo—. Es un caso muy interesante que nos convendría estudiar a fondo, pero me he comprometido a que nuestra labor se limitará a silenciar esas voces. Le debemos un favor, acordaos del percance de la capilla de San Onofre; si no llega a intermediar, habríamos terminado en el calabozo.

—Cualquier día… —El brigada, agorero.

Pero Chacón ya está pensando de nuevo en la casa del Malmuerto. Los gritos de los niños que no llegó a oír. El chirrido en los cristales. Los ladridos de Fox, desaparecido para siempre. Las inexplicables apariciones nocturnas. Hombres y mujeres torturados, suprimidos por tantas causas que son una sola. Sevilla crepitando con tanto muerto.

***

La tiendecita de Crisanta no tiene nombre ni distinción alguna, sólo un escaparate con la cristalera velada por años de suciedad y una estrecha puerta permanentemente cerrada. Los jueves, cuando el viejo mercado de buhonería y quincalla ocupa las aceras de la calle Feria, apenas es posible entrar ni salir del local, pero eso poco importa cuando se dispone de las cualidades fantasmales de su dueña.

Hoy, a media tarde, apenas se ve un alma en los alrededores cuando el Chrysler Airflow con matrícula portuguesa se detiene frente a la puerta de la tienda y su ocupante, una cincuentona de revista, sale del vehículo sin atraer miradas de curiosidad, despide al chófer para que estacione en algún lugar discreto y golpea la puerta en una llamada convenida.

No es su propietaria quien abre, sino un cliente, un anciano de boina hundida que sale con el pecho encogido en un llanto que crece mientras se aleja rápidamente sin despegar la vista de las aceras.

La recién llegada se cuela en el establecimiento y se deja guiar por el resplandor de una luz pobre y amarillenta que la conduce hasta la trastienda, donde, naturalmente, Crisanta espera.

—Boa tarde, amor. —La visitante se sienta al otro lado de la pequeña mesa camilla y lanza un suspiro de bienestar sobreactuado—. Tudo bem?

—Estou bem, obrigada, e você?

—Harta, muy harta, querida. —Saca del bolso una pitillera cargada de cigarrillos americanos y prende uno con un encendedor de oro—. Harta del bicha de mi marido, harta de esta guerra de locos, harta de los locos felices con su baño de sangre dentro y fuera de la guerra, harta de tanto tejemaneje, harta, harta.

—¿«Bicha»?

—Maricón.

—¿Te apetece un café? —pregunta riéndose.

—Lo que tomáis aquí no es café, y ya lo he tomado antes de salir de la embajada. Te lo agradezco igual. Recuérdame que te traiga un poco la próxima vez.

—Lo haré.

—Hazlo, de verdad, y cualquier otra cosa que necesites. Me queda muy poco tiempo en este país de mierda.

—¿Vuelves a Portugal?

—¿A Portugal? No, si podemos evitarlo; nuestro Salazar es casi tan hijo de mala madre como vuestro Franco. Si todo sale como prevemos, Paulo será nombrado agregado cultural en el consulado de México para el año entrante. Intentaré cambiar el Estado Novo por el Nuevo Mundo.

Sólo cuando Crisanta se pone en pie, la otra advierte que ha tenido el péndulo en la mano todo el tiempo, bajo la mesa. Lo deja reposar en su estuche de terciopelo y formula una pregunta mientras busca algo entre las estanterías llenas de libros, recortes de prensa, archivadores de madera, frascos con hierbas y pequeñas arcas.

Pero la portuguesa sabe que lo que verdaderamente pretende la dueña de la casa es exhibir sus veinte años menos, sus pechos aún más grandes que en la última visita, su seguridad al moverse por la estancia, porque cada movimiento puede ser parte, o no, de ese juego secreto que sólo ellas conocen.

Crisanta pertenece a esa categoría de mujeres feas que vuelven locos a todos los hombres y a la mayoría de las mujeres.

—¿Perdón? No te he escuchado —dice la visitante, divertida.

—Te preguntaba si pensabas dejar tus negocios.

—Desde luego. —Mira la brasa del cigarrillo—. En cuanto resuelva el que he venido a proponerte. En cuanto lo resolvamos.

—Prueba esto. —Crisanta se ha sentado de nuevo para depositar sobre la mesa una bandeja de cristal con seis pastelillos—. Son delicias de melón y canela. Las monjitas de Irún que las preparaban se suicidaron al ser alertadas de que los milicianos iban a asaltar el convento. Murieron sin transmitir los secretos de su repostería, así que nadie más que tú volverá a degustar su arte. Los milicianos no llegaron nunca.

—No debería ni probar los dulces. —Engulle uno y después otro y otro más—. Putas monjas.

—Así que tienes un encargo para mí —suelta cuando considera que la otra ha sido convenientemente azucarada.

Fin del capítulo dedicado a las relaciones sociales.

Una bombilla agónica pende sobre ellas como el ojo enfermo de Dios.

—Un encargo endiablado —dice la portuguesa.

—…

—Que te parecerá una locura.

—…

—Pero que nos sacará de esta miseria para siempre.

—Tú no vives en la miseria.

—Cada uno tiene su propio concepto de miseria.

—Pero el mío es el correcto.

—Razón de más para que consigamos nuestro propósito.

—¿Qué es?

—¿Has oído hablar del asalto a la iglesia de Santo Domingo, en Lepe, Huelva?

—Continúa. —Vuelve a ponerse en pie y, sin titubear, alcanza un archivador repleto de recortes de prensa.

Claro que ha oído hablar. Ése es su trabajo. Crisanta procura estar al tanto de los objetos artísticos que circulan por el mercado negro, producto del pillaje por ambos bandos, en edificios religiosos o no, para actuar como intermediaria con toda clase de peristas cuando algún cliente, como la mujer que tiene enfrente, le hace llegar un encargo.

—El 21 de julio —prosigue la otra— una partida de marxistas irrumpió en el templo y llevó a cabo una enorme cantidad de destrozos.

—«… veintidós retablos con sus altares, setenta y siete imágenes de talla policromada, treinta y cinco murales al óleo, catorce altorrelieves policromados del vía crucis, el órgano, la pila bautismal…» —lee la dueña de la tienda mientras vuelve a sentarse.

—Y un maravilloso tríptico del siglo XVI de Jan van Eyck, reconocido en todo el mundo —la interrumpe la otra.

—Efectivamente, un Van Eyck.

—Sólo que, al contrario de lo que figura en tu recorte, el tríptico no fue destruido.

—Sigue. —Crisanta no muestra ningún asombro, sabe que, en ese ámbito, la verdad y la mentira se superponen formando una combinación absurda pocas veces previsible.

—A continuación, te voy a contar una breve historia milagrera de esas que gustan tanto en nuestros países y que seguramente se convertirá en una leyenda dentro de pocos años.

—…

—Al parecer, de la partida de marxistas, como los denomina el párroco, que invadió la iglesia se separaron tres hombres, que arremetieron contra la llamada «virgen Bella» o «de la Bella». Se cuenta que le arrancaron los ojos a la imagen, le robaron sus joyas, la fusilaron, la descuartizaron a hachazos, la arrastraron y la arrojaron al río.

—Muy exhaustivos.

—Pero, hija mía, estamos en España y ni siquiera unos desalmados marxistas pueden soportar semejante afrenta a la Virgen. Cuando el resto de la partida supo del comportamiento de estos tres, emprendieron su persecución con objeto de castigarlos.

—¿Y los cazaron?

—El brazo de la providencia todo lo puede. A nuestros tres profanadores se había unido un cuarto miembro, inseparable del grupo, hermano de uno de ellos, que no los había acompañado a la iglesia por encontrarse enfermo de garrotillos. Un tal Francisco Jairo, quédate con su nombre porque es importante.

—Me quedo.

—Bien. —Enciende otro cigarrillo—. El primero de los profanadores fue alcanzado en Cartaya, donde fue fusilado al pie del altar de la Santísima Trinidad. El mismo que el día antes había disparado contra la virgen de la Bella. —Un par de caladas para dar efecto a sus palabras—. A las cuarenta y ocho horas, en Isla Cristina, recibía un tiro en el vientre el segundo de ellos, que, por cierto, había disparado en el mismo sitio a la virgen. —Otra calada—. Por último, el que le arrancó los ojos a la imagen de la Bella perdió la vista para siempre sin que los médicos hayan podido determinar la causa de su ceguera.

—Es un cuento muy bonito.

—Y eso que no te he contado el final: a los seis días de haber sido profanada, las aguas del río devolvieron a Lepe la talla de la virgen de la Bella.

—Un final feliz.

—Sí, pero volvamos a Francisco Jairo. Gracias a sus garrotillos, se había librado de la maldición, así que terminó siendo el depositario del tríptico de Van Eyck robado en la iglesia de Santo Domingo, que es lo que nos interesa.

—Con sólo su nombre, no será fácil de encontrar.

—Todo lo contrario, encontrarlo es facilísimo. Está detenido por un delito de rebelión en la comisaría de la calle Jesús del Gran Poder. Solamente es necesario negociar con él el paradero del tríptico.

—¿Eres consciente de lo que estás pidiendo? En un mundo en el que te pueden fusilar por mirar a los ojos a uno de estos puercos militares, pretendes que llevemos nuestros chanchullos a las mismas tripas de su maquinaria de represión.

—Escúchame, Crisanta. —Se adelanta en su asiento, abandonando el tono desganado de su discurso—. En cuanto se ha difundido lo del Van Eyck, he recibido hasta cuatro ofertas de coleccionistas privados de todo el mundo. Y más que llegarán. Pienso sacarlo a subasta en cuanto lo tengamos. Estamos hablando de millones de pesetas. Y te ofrezco un cincuenta-cincuenta.

La dueña de la tienda se levanta despacio y, ocultándolo con su cuerpo, toma el hilo de seda del péndulo y deja caer el hueso suavemente.

Espera.

Siente los ojos clavados en su nunca.

Se acaricia el vientre, nadie adivinaría su embarazo.

Enseguida, un ligero balanceo le da la respuesta.

Devuelve el péndulo a su estuche y vuelve a sentarse.

—¿Te han gustado los dulces? —pregunta ante la bandeja vacía.

—Estaban ricos.

—¿No te da miedo comer o beber algo en casa de una bruja?

—Son tus poderes de bruja los que quiero para conseguir esas putas tablillas.

—…

—¿Lo harás?

—Pero no sólo a cambio de dinero.

La portuguesa abre de nuevo la pitillera, pero vuelve a cerrarla; necesita concentrarse.

—¿Qué es lo que quieres? —le pregunta al fin.

—Que me lleves contigo a ese Nuevo Mundo. No hay sitio para mí en la España que va a crear esta gentuza.

Lenta, muy lentamente, construye su sonrisa la invitada.

Crisanta intenta no pensar en que el péndulo le ha desaconsejado que se enrede en aquella empresa.

***

A casi nadie le extrañan los gritos de aquel muchacho a las cuatro de la madrugada en medio de la calle San Luis, al igual que han aceptado con toda naturalidad que la fábrica de tapones de corcho de su padre llevara dos meses cerrada, con toda la familia desaparecida, y unos sonidos indefinibles surgieran cada noche de un edificio que se había convertido en refugio de cuanto perdido buscara un lodazal bajo techo.

En ese nuevo mundo, sólo la locura explica el caos de la rutina.

Pero pasa el tiempo, el chico sigue con las voces, y los vecinos empiezan a salir a la calle.

Los primeros, dos huéspedes y un camarero de la fonda que da puerta con puerta a la fábrica; después, algunos cabezas de familia de los pisos cercanos y, para terminar de configurar el grupo, don Jesús Aguilar, guardia fuera de servicio que sale a la calle con el batín sobre la camiseta y la pistola de reglamento atravesada sobre la panza.

Allí se quedan. La farola está lejos, así que han sacado velas y candiles para alumbrar la función. El espectáculo es llamativo. Mucho más andrajoso y sucio que cuando los suyos lo cuidaban, el hijo del dueño de la fábrica rasca la pared con las uñas y llora desesperado. Allí se quedan. Aunque lo conocen de toda la vida de Dios, él no parece conocer a nadie.

Cuando gira sobre sí mismo y comienza a golpearse rítmicamente la frente contra la esquina, es cosa de intervenir.

No les resulta fácil reducirlo; rondará los veinticinco, es alto y muy doble, y tiene esa determinación irrefrenable que sólo se contiene con la jeringuilla y la habitación acolchada.

El guardia reparte órdenes. Deja a un par de voluntarios retorciéndole brazo y pescuezo al chaval y se centra en la puerta abierta de la factoría de tapones de corcho: lo que sea que haya pasado ha sido allí dentro. No es que le haga ninguna gracia penetrar en aquella boca oscura, pero no quiere que los vecinos le pierdan el respeto y algunos ya están esperando como pasmados en la entrada a que tome una decisión; es lo que toca por ser la autoridad.

—Vamos a entrar —determina al mismo tiempo que usa la pistola como una batuta para ordenarles que vayan pasando antes que él.

Los recibe un intenso olor que pronto identifican como hierbabuena, aunque a primera vista no hay una sola planta en el local vacío, ni una de las máquinas ni herramientas de las que usaban allí, ningún mueble, sólo camastros fabricados con paja sucia, periódicos viejos y mantas andrajosas en las oscuras salas sin puertas.

Es un enorme recinto empedrado del suelo al techo, separado por columnas y arcadas, que acumula una frialdad sucia y un vacío que roza la piel, como si sus ocupantes habituales se hubieran visto obligados a marcharse con todos sus enseres por una fuerza inexplicable.

Hace semanas que en el barrio oyen conversaciones apagadas, cánticos en voz baja y otros sonidos menos identificables en el edificio abandonado. El mismo Jesús Aguilar ha estado a punto de denunciarlo en comisaría, pero desde julio ni los guardias quieren significarse en asuntos no oficiales si lo pueden evitar.

Al fondo, el leve resplandor de la puerta entreabierta al patio interior. Los que dormían en la fábrica sólo pueden haber salido por allí.

Los vecinos se reagrupan tras la pistola.

Don Jesús chasca la lengua y tira.

Tardan su buen rato en recorrer aquel espacio y confirmar que no hay nadie oculto tras las columnas.

Al abrir la puerta que da al patio, alcanzan a ver a un niño de unos diez años acompañado de un gato cobrizo que se pierde al otro lado del cercado. Nada más. El roble pelado en el centro y un bloque de sombras al final.

La noche no es fría ni oscura, perfecta para que te atrapen los fantasmas.

Cruzan el empedrado en dirección a la pequeña puerta de salida a la calle y la encuentran sólidamente cerrada.

Sólo cuando se sobreponen a la absurda impresión de encierro, señalan algunos hacia una accesoria rotulada como ALMACÉN en un rincón del otro extremo del patio.

Todos para allá.

La puerta, encajada.

La empujan y se van agolpando en el interior, con un lugar de honor para la pistola del guardia.

Contra la pared de la izquierda, una montonera de tapones de corcho.

Se necesita más luz para verificar el horror sobre una mesa vieja.

Un niño de unos diez años bocabajo (no es necesario ser forense para determinar que lleva muerto varios días), el abecedario grabado en la espalda a punta de navaja, la cara vuelta hacia ellos, la nariz cortada.

Sólo el crío que acaban de ver puede explicarles qué es lo que ha pasado, pero no hay más niño que el que está sobre la mesa, no hay gato rojo, sólo la escena que están viendo, que no puede ser verdad.

21 de octubre de 1936

El padre Juan Serrador termina de abotonarse la sotana como el que concluye la más pesada de las cargas diarias y se deja caer sobre la cama. No termina de volver a acostumbrarse al peso y al engorro del ropón sagrado después de los años de capellán castrense vestido con el uniforme de la Legión.

Por eso, algunas noches, recupera sus ropas seglares y se pierde en esa otra vida que tan poco tiene que ver con todo aquello, una realidad que, como anteayer con el piloto alemán, ha estado más de una vez a punto de costarle un nuevo escándalo igual al que lo ha traído hasta aquí.

Son las once de la mañana y aún no ha salido de la habitación, casi una celda, que le han asignado en el hospital de la Santa Caridad, un aposento acorde con este nuevo cargo, «capellán adjunto», que, dentro del complejo entramado de poder en la institución, resulta una figura desdibujada, casi ficticia, perfecta para hacerlo desaparecer en las zonas más grises de la archidiócesis.

Alguien golpea la puerta tres veces suavemente.

Y es raro.

Allí no tiene que ver con nadie más que con los enfermos a los que visita, y ni siquiera a ellos les presta más atención que la indispensable.

Al abrir la puerta se encuentra con el doctor Díaz Vargas, la bata blanca abierta sobre la barriga y el puro apagado; tendrá bastantes más de setenta años, hace mucho que debería haberse jubilado y no parece cuadrar muy bien con el resto del personal; quizás sea eso lo que tienen en común.

—Llevo un par de días sin verlo y he pensado en pasarme por aquí a ver si se encuentra bien.

—Ayer estaba destemplado. —Está seguro de que el médico ha percibido alguna vez su aliento a coñac, pero no cree que lo comente con nadie—. Hoy ya me encuentro mejor. Le agradezco la visita.

—¿Le apetece echar un cigarro en el patio de los Rosales?

—Desde luego.

Su habitación está situada, seguro que casualmente, muy cerca de las humildes alcobas que Miguel de Mañara, el principal impulsor del hospital, ocupó desde 1677. Están conectadas por dos tramos de escaleras que llevan al vestíbulo. Las ordenó construir el propio Mañara con la intención de rezar en el santísimo reservado de la sacristía, pero a Serrador le resultan muy útiles para sus correrías nocturnas.

Aunque médico y cura no se sienten incómodos en la compañía del otro, tienen tanto miramiento en seleccionar tema de conversación que la mayoría del tiempo lo pasan en silencio. Por cualquiera sabe las razones, alguna falta de cada uno, evitan hablar de religión, y lo mismo ocurre con la guerra, la política o la estructura de poder del hospital. Intuyen que probablemente estarían de acuerdo en su incorrección y prefieren no comprometerse mutuamente.

Ya en la planta baja, pasan frente a la estatua de Mañara cargando con el mendigo y ambos asienten divertidos aprovechando que nadie los ve.

—¿Se ha enterado de la última aparición del fantasma de don Miguel? —pregunta el médico sin apenas mover los labios bajo su bigote blanco.

—No, aquí nadie me cuenta nada. —No es una queja—. ¿Ha vuelto a desaparecer algún voluntario?

—Antes de anoche, uno de los celadores.

—¿Y alguien vio al espíritu de Miguel de Mañara?

—No exactamente, pero algunas monjitas juran que oyeron sonidos tirando a lúgubres.

—No damos abasto…

Una de las leyendas internas de la institución cuenta que, de cuando en cuando, coincidiendo con alguna manifestación espectral de su antiguo hermano mayor, desaparece un miembro de la Hermandad de la Santa Caridad. No eran extraños aquellos relatos en una institución que se remontaba a 1456 y cuyo fin primero consistía en acompañar al patíbulo a los penados y dar sepultura a los suicidas, a los cuerpos recuperados del río o a los que carecían de familia que los enterrase.

—También podría ser, y sólo lo digo por decir —susurra Díaz Vargas—, que el celador se haya cansado de cambiarle la bacinilla a los enfermos y se haya quitado de en medio.

—La caridad no retribuida es lo que tiene; en cambio, cuando el enfermo tiene posibilidad de darle alguna propina al cuidador, las probabilidades de que desaparezca de su lado menguan mucho.

Han llegado al patio de los Naranjos, atraviesan el arco de la antigua atarazana y se detienen entre los macizos de flores; el suelo sigue mojado de la última lluvia y una humedad de siglos les hace echar de menos los abrigos.

—¿Hace un puro? —El médico guarda el que traía, ya muy manoseado, y extrae una caja de madera a la que quita ceremoniosamente el precinto.

—Se lo agradezco, porque ése es de los buenos, pero prefiero la picadura. —Empieza a buscar bolsa, librillo y mechero en los bolsillos.

—Hoy cumplo ochenta años —informa tímidamente el otro.

—¡Joder, felicidades! —El sacerdote se asegura de que nadie lo ha oído; al otro lado del patio, en la entrada, hay un grupo apenas visible, pero están lo bastante lejos—. ¡Venga ese puro!

Encienden los cigarros, caminan y fuman en silencio.

Pasan junto a la numeración desvaída del reloj de sol en una de las paredes y el cristal de una de las ventanas le devuelve al padre Juan Serrador el reflejo de sus ojos encendidos, el descreimiento de los labios y la contenida energía de sus treinta y tantos años, que le hacen verse más bien como un legionario disfrazado de cura que como un delegado del Señor.

El grupo de la entrada ha salido por fin al patio y queda frente a ellos.

Se trata de tres oficiales con el uniforme nazi, el director del hospital y otro par de próceres muy sonrientes.

El militar de más edad y mayor graduación se vuelve y señala al sacerdote.

—¿Conoce usted al coronel Von Richthofen? —le pregunta el doctor Díaz Vargas, quizás preocupado—. Acaba de señalarlo.

—¿Von Richthofen?

—Efectivamente. Es primo del Barón Rojo, el famoso as de la aviación.

—¿Sabe qué hace aquí?

—Tengo entendido que será el jefe del Estado Mayor de las fuerzas alemanas que están llegando en apoyo de los nacionales.

Desde el otro lado del patio, Juan Serrador sostiene la mirada del militar, el mismo con el que estuvo a punto de llegar a las manos dos días antes en el burdel sin nombre de la calle Habana.

***

Como todo el mundo, empezando por él mismo, lo llama el Cucaracha; no es necesario darle muchas vueltas al motivo del sobrenombre. Es mucho más significativo que lleve el pelo ostensiblemente teñido de rubio; son los peores tiempos para llamar la atención, así que debe de contar con sólidos asideros para que se atreva a semejantes desenvolturas.

—Cucaracha.

—Crisanta.

Aunque es miércoles, el hombre ha sacado a la puerta de su bujío algunos de los cuadros que vende en el mercadillo del Jueves por si cae algún carajote, nada del otro mundo, unos cuantos lienzos baratos sin enmarcar con escenas inglesas de caza, retratos de mujeres vestidas de flamenca y aburridísimos bodegones.

Es la hora de la comida y la calle Feria está casi vacía, pero la mujer disimula ojeando las pinturas mientras el Cucaracha le busca el perfil de las tetas desde su banquillo.

—¿Has mirado lo de Francisco Jairo? —pregunta ella sin darse la vuelta. Sólo le facilitó el nombre y el lugar de reclusión, no le dijo que podía ser el depositario de un tríptico de Van Eyck, y aun así ya le había dicho demasiado.

—Lo he mirado.

—¿Y?

—Malo.

—Ya —dice volviéndose hacia él.

—No, ya, no. Peor. Efectivamente, está en la comisaría de la calle Jesús del Gran Poder, como me decías, pero se chamulla que a punto de pasar al patio número tres.

Con la sola mención del patio bastaba. Los dos sabían perfectamente que quien entraba allí por la mañana debía ser fusilado aquella noche. Cada día, a las dos o las tres de la madrugada, los camiones se detenían ante la puerta para recoger a los condenados, algunos en tan mal estado tras los interrogatorios que debían ser arrastrados hasta los vehículos.

—¿Sabes algo de él? —Entrecierra los ojos.

—Nada y menos. Es un candelario que andaba por Huelva hasta hace poco. —Sonríe; está en su terreno, el de la información clandestina que se pone a la venta por cuatro cuartos o por un favor equivalente, permutado sobre la marcha o fiado a un futuro igual de precario para todos—. Pero lo que haya hecho, que yo no lo sé, ya te he dicho que no es lo peor. Lo peor es que su expediente lo lleva personalmente el capitán Mayordomo.

Manuel Díaz Mayordomo, delegado militar gubernativo para Andalucía y Extremadura, elegido por el general Queipo de Llano, el virrey de Sevilla, como su hombre de confianza en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, era la máxima expresión de su labor represiva; un capitán de la Legión borracho, sádico e implacable que en los pocos meses que llevaba en su cargo había torturado y asesinado a miles de sevillanos.

Crisanta no pronuncia una palabra, busca donde sentarse, pero el único banquillo lo ocupa el Cucaracha, así que apoya la espalda en una farola; necesita un momento para pensar en todo aquello antes de seguir.

Pero no hay tregua.

—Para más inri —dice el hombre, que no se esfuerza en disimular el regocijo que le produce la información—, ayer por la mañana encontraron muerta a la madre de Mayordomo, así que no creo que esté muy contento; no quisiera yo encontrarme en el pellejo de Jairo ni de ninguna de las criaturas del patio número tres.

—…

—¿Tiene o no tiene mandanga la cosa?

Ella no responde; aparta con un dedo, como si estuviera impregnado de excrementos, un lienzo en el que unos aristócratas dementes persiguen a un zorro mientras intenta pensar.

—Sí, ya sé que el cuadro es una basura, pero es lo que hay. —Es imposible hacerlo callar, como no se puede determinar su origen por la mezcla de lenguajes con la que juega—. Son los tiempos. Yo los he pasado de todos los colores en este país, siempre comiendo del mundo del arte. ¿Tú sabes que durante la República nombraron conservador general del Tesoro Artístico Nacional nada menos que a don Ramón María del Valle-Inclán? La noche y el día con lo que tenemos ahora. —El tono, como todo en él, es difícil de interpretar: puede tratarse tanto de un arranque de nostalgia de la época previa a la sublevación como de un anzuelo para que su interlocutora muestre sus simpatías ideológicas—. Tras la proclamación republicana, se incautó mucho edificio que pertenecía o usaban los Borbones; todas las entidades civiles y eclesiásticas estaban obligadas a enviar al delegado provincial correspondiente una relación de sus bienes artísticos muebles e inmuebles, las autoridades no vacilaban en requisar…

—Cucaracha —lo corta.

—Dime.

—Si la madre de Mayordomo murió ayer, hoy estarán con el velatorio.

—Supongo que sí.

—¿Tú sabes dónde vivía la fallecida?

***

Las lentes negras y redondas de Diosdada siguen acaparando más de la cuenta la atención de Chacón Carter, sobre todo cuando hablan en privado. No es atracción. No es rechazo. Pero debería pasarlas por alto y no puede.

Se encuentran en el pasillo que conduce a la biblioteca del hotel Arenal, ella recién llegada.

—Contigo quería yo hablar —dice Chacón intentando apartar la mirada de las gafas.

—Pues usted dirá.

No lleva ni dos meses en la Sociedad Mediúmnica y ya se ha convertido en un elemento indispensable. Llegó solicitando trabajo, era viuda de guerra, cualquier trabajo. Tenía experiencia en secretariado y poseía sólidos conocimientos sobre esoterismo que había adquirido compartiendo estudios con su padre y su marido hasta que ambos murieron, además de, según ella misma reconocía, «unas discretas facultades como sensitiva sin desarrollar del todo».

La Sociedad era una agrupación muy pequeña que apenas generaba trabajo administrativo, pero Alberto Chacón Carter, más por curiosidad que por otra cosa, le propuso asignarle un pequeño salario por combinar sus tareas como documentalista, investigadora y secretaria, eso sí, a media jornada. Ella aceptó encantada, porque desde que había enviudado compartía con su hermano la vivienda que éste poseía sobre su tienda de estilográficas y ese arreglo le permitiría ayudarle.

Y esta última era la razón que había llevado a Chacón Carter a interceptarla en el pasillo: con el tiempo había averiguado que la ayuda que proporcionaba a su hermano no era más que limpiar local y casa, labores de servicio muy alejadas de su cualificación; la mujer era muy competente, era el momento de liberarla de su papel de Cenicienta.

—Vamos a comprar una máquina de escribir, no para el hotel, sino exclusivamente para la Sociedad. —Había empezado por el final. Se sentía un estúpido.

—Me parece… bien. Pero ya le dije que no conozco la técnica. Tendría que hacer un cursillo.

—Perdona, pero no me estoy explicando. —Segundo intento—. Como sabes mejor que nadie, cada día debemos hacer frente a mayor actividad, y es de esperar que, a pesar de estos tiempos de opresión, la cosa vaya a más. De manera que lo que quería proponerte —dice, seguro de que va a aceptar; le está haciendo un gran favor, así que no entiende sus propios titubeos— es que trabajes con nosotros a tiempo completo. Así no tendrías que…

—Lo siento mucho, pero me resulta imposible. Mi hermano me necesita en casa y en la tienda por las mañanas.

El director calla, se da unos segundos para asimilar la respuesta; no puede creer aquella falta de entusiasmo ante tan generosa proposición.

—¿No habría alguna manera de compaginar ambas actividades? —insiste bajando la voz.

—No, no la habría. —Todos los músculos en su sitio.

—Lo entiendo, naturalmente. —Se obliga a reemprender su camino—. Sólo quería explorar esa posibilidad. No pasa nada. No te preocupes.

—No lo haré.

***

Crisanta llega al velatorio de la calle Jesús del Gran Poder, número ciento dos, más allá de las diez de la noche, cuando ha calculado que todos estarán tan cansados, o tan hartos, que no pondrán reparos a un rostro poco familiar.

Lo que no esperaba era encontrarse con un legionario y un soldado árabe sentados en la acera, cada uno a un lado de la entrada del domicilio, con los fusiles cruzados en el regazo. Ya había oído que Díaz Mayordomo se encontraba permanentemente protegido por un grupo heterodoxo de escoltas, que no se fiaba ni de los miembros de su propia brigadilla. Afortunadamente, para ellos es sólo una vecindona más, y apenas la miran cuando cruza la puerta entreabierta: una breve inspección a aquella mujer tan alta de pelo rubio ceniza con las tetas grandes y a otra cosa.

El salón está en penumbra, pero lleno de gente que habla animadamente con un vaso de café con leche o una copa de anís en la mano, resignados a pasar juntos el mínimo de tiempo exigido en estas ceremonias.

No hay difunta de cuerpo presente, al menos en aquella pieza.