Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ost- Berlin im Jahre 3 vor dem Mauerfall: Pankow hält den Atem an! Spuk im leeren Kartoffelladen, Mainzelmännchen in den Straßen und Sprechgesang auf UKW. Seit die Kubaner das Souterrain des unheimlichen, sagenumwobenen Hauses mit dem Kartoffelladen bezogen haben, scheint in der Dusekestraße nichts mehr wie es war. Dabei ist Helena doch gerade erst mit ihrer seidig braunen Haut in der neuen Heimat angekommen und gar nicht der eigentliche Grund für die mysteriösen Ereignisse. Als sie auf den charmanten Jungen Eduard trifft, ahnt sie nicht das Geringste von dessen Plänen, aus der Umschließung zu entkommen und all den Geheimnissen, die dahinter verborgen sind. Sie lebt sich stolz in den sozialistischen Alltag und wird im blauen Dress des Schwimmkaders sogar zu einer Galionsfigur, während Eduards riskantes Vorhaben sich um die beiden herum immer weiter manifestiert und sie schließlich in höchste Gefahr bringt… CUBANO PANKOW erzählt eine Geschichte. Ein Märchen mit Schnee. Und doch ist es real. Wie das Land, das einst existierte und die Menschen, die darin lebten. Es nimmt uns mit auf eine Reise mit Hindernissen. In eine Zeit, die voller Entbehrungen war, dafür Raum ließ für Romantik und Träume. CUBANO PANKOW, das sind die tickenden Uhren im Souterrain, ein riesiger Reistopf mit Bohnen und kubanische Rhythmen vom Band. Wir sehen Eduard und Helena, eine Liebschaft also und blindes Vertrauen. Wir sehen Jean- Claude Ansbach in seinem seidigen Kimono oder was vom Clown übrig blieb, bewundern gezupfte Augenbrauen, verwunschene Altbauten, Stuckgesichter. Besinnen uns bei goldenem Licht und Badeschaum. Begegnen Derrick Hauser, dem grau melierten Westberliner mit Atelier, verstehen Allüren, achten Selbstlosigkeit. Wir steigen in die Lüfte. Landen auf zugefrorenem Terrain. Fluchen im Mondschein. Versorgen Wunden, entsagen dem Kokolores. Schöpfen neue Hoffnung und widmen uns todsicheren Plänen. Bedeutet: Die Chance einer Modemesse. Kokettes Wirbeln in der Hotellobby.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

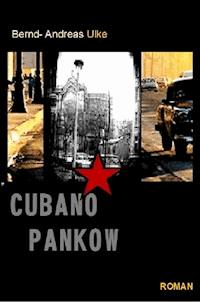

Bernd- Andreas Ulke

CUBANO PANKOW

Flucht ist ein Märchen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Impressum neobooks

1

Après minuit.

Nach Mitternacht.

Jean- Claude Ansbach blickt durch den Türspion und ist entsetzt.

„Gottgütiger“, flucht er. Da wäre ihm sogar lieber, die Gesandten des Sicherheitsapparates stünden grimmigen Gesichtes vor der Tür, in ihren Anoraks, unter denen Hemd und Krawatte hervorlugen, mit ihren Aktenkoffern, ihren aberwitzigen Beschlüssen und technischen Utensilien, bereit, alles auf den Kopf zu stellen. Darauf ist er zumindest vorbereitet. Nicht aber auf diesen Anblick.

„Jean- Claude?“ erklingt eine feminine Stimme, abgedämpft durch die schwere Holzflügeltür. Sie lässt unangenehme Erinnerungen wach werden. Jean- Claude Ansbach steht da in seiner Verzweifelung, eingehüllt in den roten Samt seines Morgenmantels, fasst sich ins Gesicht, schüttelt den Kopf.

„So eine Unverschämtheit“, raunt er in sich hinein, angewidert, brüskiert. Leise, um hinter der Tür unbemerkt zu bleiben, „Hier einfach in dieser Aufmachung aufzukreuzen. Das ist so unverschämt, so respektlos.“

Er hält noch das schwere Wodkaglas in der Hand, so rasch hatte er sich nach dem stürmischen Klingeln aus dem Sessel erhoben, war mit seinen eleganten Pantoffeln über die Dielen geeilt, den endlosen Korridor entlang, hatte dabei unter Hochdruck seine Gedanken geordnet und war die Alarmliste durchgegangen, wobei er die auf wenige Maßnahmen beschränkten Stichpunkte alle mit einem Häkchen versehen konnte. Das wichtigste war eh, die Druckmaschinen noch rasch abzudecken, um zumindest im ersten Anschein keinen Verdacht zu erregen.

Und jetzt das.

„Nun mach schon auf, Jean. Ich weiß, dass du da hinter der Tür bist. Komm schon. Hab dich nicht so.“, stichelt die Stimme in der für ihn so gewohnten selbstsicheren aber auch liebevollen Weise, der man so schwer etwas abschlagen kann.

Die Tür öffnet sich schließlich einen skeptischen, unverbindlichen Spalt, der dem späten Gast noch keinen Einlass versprechen soll. Jean- Claudes hageres, faltiges Gesicht lugt garstig hindurch, ein Gesicht mit gezupften Augenbrauen.

„Sieh mal einer an. Je später der Abend…“, spricht er mit seiner tiefen, krächzenden Stimme.

Sein Gegenüber hingegen strotzt nur so vor Temperament.

„Desto netter die Gäste. …Ja willst du mich denn nicht rein bitten?“

Ein kurzes Aufstoßen schließt den Satz.

„Musstest dir wohl Mut antrinken. …Na schön…“

Die hagere Gestalt im seidigen Morgenmantel hängt widerwillig die Sicherungskette aus und läuft tief in die Wohnung zurück, geht bis zum Servierwagen im Wohnzimmer vor, streicht sich dabei über die dünnen, schwarzen Haare, die streng nach hinten gekämmt sind, wie die einer Diva in der Maske. Der Besuch folgt ihm frohen Mutes, mit klackernden Absätzen und grazilem Gang.

„Auch einen? Du hast ja eh schon ordentlich was intus, wie mir scheint. Aber das macht nichts. …Dann sind wir zu zweit.“

Jean- Claude ist mit seinen langen Fingern längst an seiner Hausbar zugange, die in so vielen Momenten schon aus dem großen Wohnzimmer mit den stets zugezogenen Vorhängen einen schillernden Pariser Salon gemacht hat. Einen, der in ebensolchen Momenten in schwungvoller Eleganz vom Hausherrn durchschritten wird, während ein Grammofon im Hintergrund Chansons spielt. Noch gleicht der späte Gast für Jean- Claude eher einem Hirngespinst, einer Erscheinung, die er nicht wahrhaben will. Ebendiese Erscheinung sieht sich nun ganz ungeniert um, kaut Kaugummi dabei. Ihre mit Kajal bemalten Augen schweifen durch den Raum, über all die sonderbar bunten Dekorationen, die altmodischen Theaterplakate, antiken Spielzeuge, französischen Werbeschriften. Dann geht sie auf den großen, beleuchteten Schminktisch zu und grinst.

„Hat sich ja gar nichts verändert hier.“.

„Was man von dir leider auch behaupten kann. Ich dachte, du wärst inzwischen respektvoller geworden. Um nicht zu sagen, erwachsener. Davon abgesehen, ist es eine Glanzleistung, dass du überhaupt mal wieder vorbeischaust. Mensch, wir hatten klare Absprachen. Wie soll ich denn sonst wissen, ob nicht inzwischen etwas schief gelaufen ist bei dir. Verstehst du das denn nicht? Es ist kein Kinderstreich mehr, was wir hier machen.“

Der Besuch mustert sich ganz unbeeindruckt dieser Worte im Spiegel und zupft lässig ein paar Strähnen zurecht, macht eine große Blase mit dem Kaugummi, die dann mit einem ziemlich lauten Knall zerplatzt. Das schwere Rot auf den Lippen wird davon in Mitleidenschaft gezogen.

Ein großer Augenaufschlag flirtet nun direkt in den Spiegel hinein. Ihre Blicke treffen sich.

„Du hast dir also Sorgen gemacht?“

Unsanftes Kramen im reichlich vorhandenen Schminkzeug, das in einem geordneten Chaos über den gesamten Tisch verteilt ist.

„Wo sind denn nur die Lippenstifte, die ich dir von Derrick hab mitbringen lassen?“

Jean- Claude schüttelt fassungslos den Kopf, schenkt sich nach und setzt sich. Er betrachtet die kokette Gestalt ausgiebig und kann sich der Erkenntnis nicht erwehren, dass sie wirklich echt aussieht. Die engen Jeans, die Stiefel mit dem leichten Absatz und den Strassverzierungen, eine kurze Lederjacke mit Schulterpolstern, die Ärmel leicht hochgeschoben, Ohrringe, die fesche Perücke. Alles ist bravourös inszeniert. Und erst diese Ausstrahlung, die Körperhaltung, die Bewegungen, diese selbstverständliche Natürlichkeit, mit der alles einhergeht. Die klugen grünen Augen blicken dabei verführerisch aus einer mit Kajal geschaffenen Dunkelheit. Das ist Stil, dick aufgetragen wie Kriegsbemalung.

Das perfekte Trugbild.

Jean- Claude ist nicht beeindruckt. Er ist erschüttert. Einen Moment braucht er, um Kraft zu schöpfen. Dann sagt er mit neidvollem Grimm:

„Es gibt Momente, da denke ich, ich habe mich in dir getäuscht, Eduard. So viel Selbstherrlichkeit. Du, … du bist einfach nicht normal.“

„Ach ja?“

Die Perücke wird sich vom Kopf gerissen und quer durch den Raum geschleudert. Ein nicht weniger charmanter, dunkelblonder Haarschopf kommt zum Vorschein und lässt die Erscheinung eine Spur markanter wirken.

„Das sagst ausgerechnet du?! Die großartige Aphrodite? Die …der… mich schon als Kind in all die großen Geheimnisse einweihen musste?! Mit seiner … Zaubertruhe?!“

„Das Zimmer war abgeschlossen!“ zischt Jean- Claude und trinkt sodann aufgebracht sein Glas leer, während sein Gegenüber mit erhobener Stimme Kontra gibt.

„Der Schlüssel steckte!“

„Und wenn schon! Du hattest es doch schon damals faustdick hinter den Ohren! Ahntest es bereits. Du wolltest alles wissen. Nach dem Tod deiner Eltern. Ein Elfjähriger. Waise. Abgestempelt. Geprägt. Ich fühlte mich verantwortlich.“

„Du konntest es doch kaum erwarten, mir alles aufzutischen! In dein Kostüm zu schlüpfen!“

„Red doch keinen Unsinn!“

„Du hast mir das alles gezeigt! Kein anderer!“

„Und du hast es schamlos ausgenutzt! Und es somit seiner Heiligkeit beraubt, die es für Menschen wie mich darstellt! Mal eben rüber zur Kaufhalle, ob dich so jemand erkennt. Das ist doch nicht, worum es geht. Das kann auch jemandem wehtun. Mir zum Beispiel. Aber das interessierte dich ja noch nie. Habe ich es dir deshalb erklärt? Jedenfalls nicht, damit du mich lächerlich machst. Ich habe es dir anvertraut und im Gegenzug einen tapferen Gefährten gesucht. Um gegen das Unrecht hier anzukämpfen!“

„Den hast du doch bekommen! Oder etwa nicht?!“

Jean- Claude ächzt und fasst sich über das faltige Gesicht.

„Mir scheint, mein junger Freund, mittlerweile ist da etwas außer Kontrolle geraten.“

Trotzig schlendert der Junge, der gerade wie ein Mädchen aussieht, und zwar tatsächlich so, wie ein richtiges Mädchen Anfang zwanzig nicht besser und echter aussehen könnte, mit seinen klackernden Absätzen zum Servierwagen und schenkt sich ein, überlegt, trinkt.

Dann lächelt er sein kühnes Lächeln.

„Du hast deine Arbeit stets gut gemacht, Jean- Claude. Ohne dich wäre ich nie soweit gekommen. Und zu deiner Beruhigung. Ich wollte dich nicht lächerlich machen. Nie.

Das ist das letzte, woran mir gelegen ist. Und heute wollte ich dich nur …überraschen...“

„Das ist dir gelungen.“

„Bestätigung erfahren. Denn es gibt grandiose Neuigkeiten.“

„Ich will sie nicht hören.“

Jean- Claude schenkt sich nach, das Gesicht mit den traurigen Falten auf das sich füllende Kristallglas ausgerichtet. Er wagt nicht an die Konfrontation zu denken, die bevor steht, wenn Eduard loslegt, er ihm den Grund seines plötzlichen Erscheinens in diesem Aufzug mitteilt, der gewiss mit einer neuen, törichten, bis ins Detail geplanten Fluchtgeschichte zu tun hat. Vielleicht kann man dem noch aus dem Wege gehen, überlegt er, ohne wirklich daran glauben zu wollen.

„Wir sind weit gekommen, Eduard. Das lässt sich nicht leugnen. Die Plakate…“

„Der Sender.“

Der Junge scheint längst wieder in seinem alten Ego angekommen. Er steht da mit leuchtenden Augen in seiner Mädchenkleidung, und Jean- Claude wird einmal mehr bewusst, dass er daran nie etwas ändern wird, dass Eduard die Maskerade aus anderen Gründen als er selbst vollzieht. Aber nun macht es ihn nicht nur auf diese ihm längst bekannte, seltsame Art neidisch. Es macht ihm Angst. Die innere Unruhe wird unerträglich.

„Nun denn, warum bist du hergekommen? Da du dich ja trotz unserer Absprachen immer seltener hier blicken lässt, muss es doch einen besonderen Grund geben für dieses glanzvolle Spektakel. Lass mich raten. Hat dein Freund Derrick wieder einen tollkühnen Fluchtplan ausgeheckt?“

„Mein Westberliner Freund Derrick, der edle Held von drüben. Der mit dem guten Geschmack?“

„Ich denke, wir meinen denselben.“

„Wenn du ihn nur endlich kennen lernen würdest. Er steht dir viel näher als du denkst. Schließlich ist er…“

„Genug. Und ja, ich brenne darauf. Ich werde ihm ein paar Takte erzählen. Was ist das für ihn hier für ein Spielchen? Was bildet der sich ein? Will sich seinen schicken Jungen wohl rüberholen und denkt, dass er das mal eben so machen kann. Wie raffiniert, dein Westberliner Modemacher. Das tapfere Schneiderlein. Entzückend.“

„Raffiniert. Ja, das ist er.“ sagt Eduard überzeugt.

„Ach ja? Ich hoffe, ihm ist inzwischen etwas Besseres eingefallen als diese peinliche Flugdrachen- Geschichte.“

Eduard sieht zur Decke und schüttelt lächelnd den Kopf.

Dann sieht er seinem Gegenüber in die Augen. Da ist dieses Funkeln in den Augen des Jungen.

„Jean- Claude, der neue Plan ist brillant. Ich sage es dir. Diesmal…“

„Ich will davon nichts hören.“, herrscht dieser und schenkt sich nochmals ein. Er will das Funkeln in Eduards Augen vergessen und nimmt sich vor, sich nicht unterkriegen zu lassen. Wo er Recht hat, hat er Recht. Er muss sich durchsetzen. Nicht seinetwegen.

Es geht um das Wohl des Jungen. Und wohlmöglich um...

„Gottgütiger, und das Mädchen willst du da mit reinziehen, nehme ich an?“

„Ohne Helena werde ich nicht gehen.“

Jean- Claude schüttelt energisch den Kopf. Er muss dem Jungen dieses wahnsinnige Vorhaben ausreden, diesen irrsinnigen Plan, dessen Umrisse er sich bereits ausmalen kann. Doch eben dieser Junge ist nun von hinten an ihn herangetreten und spricht plötzlich ganz besänftigend.

„Mensch, Jean- Claude. Ohne dich wäre ich doch gar nicht so weit gekommen. Es ist genau wie du es sagst. Du hast mir das Kämpfen gelehrt und meine Instinkte geweckt, mir die Augen geöffnet. Dass man sich diesem Land nicht einfach ergeben darf. Du hast mir dadurch auch deinen Weg gezeigt. Deinen leidvollen Weg, den du gegangen bist, aber der dich stark gemacht hat. Weil du stark bist. Trotz deiner …Sache. Und auch genau deswegen.“

„Meiner …Sache.“ sagt Jean- Claude nachdenklich.

„Deine wundervollen, wunderschönen Sache. Die einfach dir gehört. Du bist…du bist einfach…“

„…Verzaubert.“

„Ja. Verzaubert.“

Jean- Claude lacht sodann in sich hinein. Erst verzweifelt, dann immer herzhafter.

Auch der Junge Eduard stimmt mit ein.

„Mensch, ist doch so. Du bist meine Glücksfee. Komm, schenk mir ein.“

Die beiden trinken, der anfängliche Streit ist schnell ins Hinterstübchen geraten. Denn Jean- Claude wird gerne melancholisch, schwärmt über vergangene Zeiten und liebt es, dabei gut dazustehen. Der Junge Eduard weiß ganz genau wie er seinen alten Freund dahin bringt, und

dieser wiederum weiß, dass sein junger Freund das nicht ganz ohne Hintergedanken macht, vermutlich, weil er ihn später doch noch von seinem Vorhaben überzeugen will. Aber er lässt sich vom Wodka und dem Charme des Jungen einlullen. Bald sind sie ganz schön angegangen und sitzen nebeneinander auf einem Jugendstil- Sofa in einer riesigen Wolke Zigarettenrauch.

Dem Mann im roten Samt ist ganz märchenhaft zumute. Er wird gleich ins Schwärmen geraten. Seine Wohnung ist längst der schillernde Pariser Salon, seine Stimme klingt jetzt avantgardistischer, aber auch femininer. Jean- Claude Ansbach ist gern in seiner Welt, die voller Hochmut und Güte sein kann, voller Poesie. Das Mädchen kommt ihm in den Sinn, Eduards Mädchen. Die Kubanerin. Dieses sinnlich kühne Geschöpf. Diese Schönheit mit seidig brauner Haut:

„Helena …Casera.“, spricht die krächzende Stimme als werfe sie eine These in den Raum.

„Genau. Scharfes S, Langes E, kurzes A, …darauf besteht sie.“

Jean- Claude rutscht tiefer zwischen bestickte Kissen, sinniert, schwelgt in Gedanken, die er so manches Mal aushaucht, nach oben, in Richtung der schweren, kristallenen Deckenleuchte.

Helena Casera. Wie sie hier angekommen war mit ihrer Mutter, vor knapp einem Jahr, am Ende des Sommers. Abgeladen auf dem Tretoir, neben den grünen Bäumen der Allee, dem Kopfsteinpflaster, zwischen all den alten Koffern und Taschen saß sie, in ihrem Blümchenkleid und ihren weißen Stoffschuhen, die schon gar nicht mehr so weiß waren. Hatte Eduard sie jemals gefragt? Wie es ihr ergangen war, kurz nach der Ankunft? Hier, im Norden der größten Stadt der Republik, im düsteren Nirgendwo, wohlmöglich noch dahinter? Ein messerscharfer Schnitt muss das gewesen sein. Ein Kontrast wie schwarz und weiß, der berüchtigte Sprung ins kalte Wasser. Dann der Einzug ins Souterrain, direkt neben dem Kartoffelladen.

Die Spukgeschichten.

Der Junge Eduard kann beruhigen. Seine Helena ist ganz bestimmt kein Kind von Traurigkeit. An ihr beißt selbst er sich so manches Mal die Zähne aus, verkündet er stolz und verliert sich eine Weile in liebreizenden Gedanken. Beide mustern sich sodann schweigend, durch den Schleier des Zigarettenrauches hindurch, der in der Luft hängt wie das unausgefochtene Streitgespräch.

Das Grammofon knistert vor sich hin. Das tut es schon, da hatte längst noch kein Eduard in Mädchenkleidung an der Tür geklingelt. Jetzt richtet sich der Mann mit den gezupften Augenbrauen auf, schreitet in seinen seidigen Pantoffeln etwas wankend übers Parkett und nimmt die Nadel von der Platte.

„Schnee.“, ruft Eduard sodann mit seiner temperamentvollen Art durch das riesige Zimmer mit Stuckdecken. Und das geschieht nicht von ungefähr. Jean- Claude braucht einen Moment, um aus der Tiefe seines Wodka getrübten Gedankensees aufzutauchen.

„Was?“, ruft er von hinten.

„Sie liebt den Schnee. Wusstest du das?“

Nach dem missglückten Auftritt von vorhin ist es nun an der Zeit, noch einmal anzusetzen.

Schließlich hat Jean- Claude es ganz richtig geahnt. Eduard ist gekommen, um von seinem neuen Fluchtplan zu berichten. Aber der hätte es besser wissen müssen. Es bedarf dafür keinem Imponiergehabe. Sondern Feingefühl und aufbauender Worte. Einer sanften Einleitung, die zugleich deutlich macht, wie sehr sie in einem Boot sitzen.

„Unsere Helena liebt also den Schnee, sagst du.“, krächzt die krächzende Stimme, „Es passt zu ihr. Nun, davon hatte sie ja vor ein paar Monaten eine ganze Menge.“

„Wann hat es eigentlich angefangen?“ fragt Eduard und betont seine Worte dabei als spräche er über etwas ganz Bedeutsames.

Die Spinne baut ihr Netz.

„Was, zu schneien?“, fragt die begehrte Beute ganz ahnungslos und widmet sich ein weiteres Mal der Hausbar, eine Batterie von Flaschen, deren Hälse im honigfarbenen Licht des Salons ein wenig schimmern.

„Nein, Jean, ich meine, wann hat das ganze angefangen? Irgendwie, stell dir vor, wir schreiben bald Geschichte. All diese Zusammenhänge. Der Weg, den wir gehen, insbesondere der, den ich nun gehen möchte. Wenn das auf eine, ja, wie erzählte Geschichte zusammengefasst würde. Dann müsste sie praktisch einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende haben. Okay, der Höhepunkt steht unmittelbar bevor, das kann ich dir sagen.“

„Und das Ende kommt schneller als du denkst. Wobei wir wohl wieder beim Thema wären.“

„Nein, Jean- Claude. Das Ende ist offen. Es ist noch nicht bestimmt. Du kannst mir helfen, dass es gut wird. Und das wirst du auch. Dann trägt all das noch mal richtig Früchte. In einem grandiosen Finale. Auch für dich.“

„Nein!“, widerstrebt es Jean- Claude. Er sieht große Gefahren.

„Doch.“, kontert Eduard selbstsicher. „Aber bleibt die Frage nach dem Anfang. Wann war der Anfang, wann nahmen die Geschehnisse tatsächlich ihren Lauf?“

Jean- Claude grübelt eine Weile.

„Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe.“

„Das tust du, alter Freund, keine Sorge.“

„Eine Geschichte, meinst du…“

„Die Geschichte. Unsere. Überleg doch mal, was für krasse Ereignisse uns die letzten Monate umgeben.“

„Für die meisten sind wir immerhin selbst verantwortlich.“

„Deshalb ja. Es ist unsere Geschichte. Unser Handeln. Wer und was uns umgibt. In einem bestimmten Zusammenhang. Was jetzt ist, was war, und was noch kommen wird.“

Jean- Claude nickt leicht irritiert.

Wieder hat er sich von Eduard um den Finger wickeln lassen. Aber er kann nicht widerstehen. Es ist alles auch nach seinem Geschmack.

„Also. Das Mädchen kann man da nicht außen vor lassen.“

Eduard grinst.

„Ich sehe, du weißt genau, worauf ich hinaus will.“

„Da gibt es dich, da gibt es sie. Da gibt es mich …und, nun ja, diesen…“

„Derrick. Es gibt auch andere Personen.“

„Die gibt es gewiss. Und von so manchen hast du offenbar nicht die geringste Vorstellung.“

„Ich rechne immer mit ihnen.“ sagt der Junge ganz geradeaus.

„So gut kannst du gar nicht rechnen, mein Freund.“

„Die schaffen wir schon. Komm…Weiter.“

Jean- Claude denkt nach.

„Da ist noch das Haus.“

Eduard ist ganz aufgebracht.

„Genau. Es spielt eine wichtige Rolle. Fast eine Schlüsselrolle.“

„Der Kartoffellladen.“

„Spuk. Es spukt im leeren Kartoffellladen.“

„Der deinen Eltern mal gehörte.“

„Und in dem sie noch immer ihr Unwesen treiben. Die Leute glauben es.

Zumindest einige.“

Jean- Claude schenkt sich nach.

„Sie sind naiv. Die sind es ja gewohnt, dass man ihnen Dinge erzählt, die sie hinnehmen müssen.“

„Geisterspuk im leeren Kartoffelladen. Mainzelmännchen auf Plakaten. Der Sender… Nun hilf mir doch.“

„Die Plakate kleben überall in der Stadt. Ich musste mir schon eine zweite Druckmaschine besorgen. Es formiert sich. Die Bewegung.“

„Wann war das mit den Jungs vom Sender? …Zu Sylvester.“

„Ja. Aber ich denke, du kannst vorher einsteigen.

Die Geschichte, von der du sprichst, ging vorher los.“

„Aber wann?“

Beide überlegen.

„Als du Helena kennen gelernt hast.“, schlussfolgert Jean- Claude und ist schon wieder am einschenken.

„So direkt mit dem Kennen lernen? Sagen wir ein paar Wochen vorher. Kurz vor Weihnachten. Das trifft es besser.“

„Da hast du deinen Schnee. Viel Schnee.“

„Ja. Schnee! Es schneit nur so vom Himmel herab!“, schwärmt Eduard und tänzelt schon fast durch die Pariser Wohnung, „In den dicksten Flocken!“

„Kennst du dieses Souvenir? Diese Glaskugel mit der kleinen Stadt drinnen? Wenn du sie schüttelst, schneit es darin, dann schneit es über dieser kleinen Stadt innerhalb der Kugel.“

„Eine Schneekugel!“, ruft der Junge angetan, „Genau, da tobt dann ein richtiger Schneesturm drinnen!“

Jean- Claude lächelt. Er lächelt sein trauriges, melancholisches Lächeln, ist ganz in seiner Welt angekommen.

„Wenn du dich fallen lässt in Gedanken, dich dem einfach hingibst. Wenn du also ganz genau hinsiehst, dann erkennst du vielleicht sogar wie die Lichter aus den kleinen Wohnungen funkeln.“

Der Junge Eduard nickt zustimmend und pustet Zigarettenrauch aus.

Auch er ist in seiner Welt, die mit der seines Freundes im dunkelroten Samt viele Gemeinsamkeiten hat und doch eine völlig andere ist.

„Ja. Und die kleinen Menschen tapsen mit Fellmützen und roten Nasen durch die eisigen Straßen.“, sagt Eduard, hält kurz Inne und schmunzelt siegessicher.

Der neue Plan ist einfach genial.

2

Das Haus mit dem Kartoffelladen.

Im Dezember 1987 liegt der Ostberliner Bezirk Pankow unter einer dicken Schneeschicht begraben. Zumindest tun die Menschen in ihrer dicken Winterkluft schwer daran, sich durch das Gestöber zu bewegen, und gewiss ist auch so manche Nase dabei ganz rot vor Kälte.

An dem Abend, an dem die Geschichte tatsächlich beginnt, ist das Sternenzelt bereits in der früh einsetzenden Dämmerung über den eingeschneiten Ziegeldächern hoher Altbauten sichtbar. Antennen ragen dort in die Höhe, rauchende Schornsteine.

Was der Schnee nicht bedeckt, wirkt grau und dunkel. Die wenigen frei geräumten Straßen, die Häuserwände. Es riecht nach verbrannter Kohle der vielen Ofenheizungen.

Aber von Tristesse kann im Norden der größten Stadt der Republik keine Rede sein.

Immerhin funkelt das Licht nur so aus den Wohnungen. Und in der Dussekestraße, im Haus mit dem Kartoffelladen, ganz unten, aus dem Souterrain, könnte man meinen, da scheint durch die beschlagene, wellige Scheibe das Licht so golden und warm auf den Gehsteig, dass eigentlich der Schnee von dort wegtauen müsste.

Das sind die Kubaner im Souterrain, das weiß in der Dusekestraße jedes Kind.

Der Kachelofen im Wohnzimmer trotzt der eisigen Außenwelt und heizt die kleine Wohnung, die halb unter Tage liegt, gut ein. Dazu gibt es ein paar exotische Rhythmen vom Band. Das Kubanische Mädchen sitzt zwar in seinem Zimmer allein am Fenster und sieht nach draußen.

Doch in der Küche brutzelt es, und Martin, der Lehrer wird auch bald kommen, wovon vor allem die Mutter sehr angetan ist und beim Kochen bereits vor sich hin summt.

Helena Casera, das Mädchen mit der seidig braunen Haut, freut sich über die gute Stimmung in ihrem bescheidenen Heim, welches sich halb unter der Erdoberfläche befindet, und vor allem freut es sich über den Schnee. Helena kann davon nicht genug bekommen. Als vor ein paar Tagen die ersten Flocken vom Himmel fielen, da war sie sofort hinaus gerannt auf die Straße. Sie berührte den Schnee zunächst ganz vorsichtig und ließ sich dann mit geschlossenen Augen die Flocken aufs Gesicht rieseln. Später hatte sie etwas Schnee mit in ihr Zimmer genommen und in einem Glas beim Schmelzen beobachtet. Sie hatte noch am gleichen Abend in der Dunkelheit Schneemänner gebaut, war sogar barfuss vor der Tür gewesen. Sie wollte eben alles Erdenkliche ausprobieren mit ihrem geliebten Schnee, auf den sie über fünfzehn Jahre lang warten musste, der nun alles bedeckte und versöhnte und ihr endgültig das Gefühl gab, in der neuen Heimat angekommen zu sein.

Eine kleine Odyssee hatte sie gewiss hinter sich gebracht seit ihrer Ankunft im Spätsommer.

Sie hat Alleen gesehen mit Kopfsteinpflaster und hohen, dichten Baumkronen. Hochhäuser, Hinterhöfe und voll besetzte U- Bahnzüge, Kinder in Uniform, Gänge mit Linoleum, Menschen, die sie anstarren, höflich sind aber bestimmt, Menschen hinter Schreibtischen, neben Kaffeemaschinen, Warenhäuser, Gummistiefel, dreieckige Milch. Sie hat mitbekommen, wie die Blätter braun wurden, von den Bäumen fielen und ihre Mutter einen Freund gefunden hat. Wie die neue Sprache sich in ihrem Geiste manifestiert und sie manchmal gar im Schlaf begleitet. Helena Casera hat oft auf ihrem Fenstersims halb unter Tage gesessen und auf den Gehweg gestarrt, die Schuhe vorbei schreitender Leute beobachtet und es wie Kino gefunden. Sie hat Stunden verbracht, die einsam waren, voller Wehmut und Sehnsucht, gleichwohl in Akzeptanz, dass dies wohl Beiwerk sei des Anbeginns eines neuen Lebens.

Weil sie das Gute in den Menschen sehen kann, ist sie stets tapfer geblieben und hat sich auf jeden nächsten Tag gefreut. Helena Casera hat gespürt, dass da draußen etwas ist.

Etwas, das den Weg ganz allein zu ihr finden wird, wenn sie nur offen ist, wachsam bleibt und der Mut sie nicht verlässt.

Dieses Etwas kam in Form von weißen, flinken Turnschuhen, die täglich an ihrem Fenster vorbeihuschen, die Stufen des Hauseinganges mit einem einzigen gesprungenen Schritt nehmen und schließlich ganz oben, in der letzten Wohnung unter dem Dach des alten Hauses ankommen, dort gewiss lässig in die Ecke gekickt werden.

Die weißen Turnschuhe gehören Eduard Brink.

Er wohnt dort oben, zusammen mit seinem älteren Bruder und der Oma.

Eduard ist der tollste Junge überhaupt. Das sagt man über ihn auch in der Schule.

Das kubanische Mädchen mit der seidig braunen Haut macht sich aber lieber ihr eigenes Bild vom Leben. Da passt es ganz gut, dass sie zwar noch nie mit ihm gesprochen, aber zumindest schon mal seine Schuhe kennen gelernt hat.

Als Martin, der Freund der Mutter, halb untertage ankommt, mit seiner eleganten Hornbrille, hochgeschlagenem Jackettkragen und einer Flasche Wein, als er und die Mutter sich in die Arme fallen und sich beide riesig auf den Abend freuen, der Lehrer schon sein Jackett ablegt, das Essen auf dem Herd inspiziert und nach einem Flaschenöffner fragt, als sich die beiden das erste Mal wundern, wo die Helena eigentlich ist, warum sie den Gast nicht begrüßt, da kommt diese plötzlich durch die Wohnung gefegt, rennt den Martin beinahe um und eilt ins Treppenhaus. Dieser glaubt noch, gesehen zu haben, dass sie keine Hausschuhe anhatte, sondern auf Strümpfen hinausgerannt ist.

Helena Casera kommt sodann völlig außer Atem, in einem Kleid für das sie sich eigentlich schämen möchte und es deshalb nur Zuhause trägt, auf Strümpfen auf dem obersten Treppenabsatz an. Der Duft von Weihnachtsgebäck war ihr auf dem rasenden Weg die knarrenden Stufen nach oben begegnet, ebenso die hohlen Klänge einer Blockflöte.

Aber vor der unscheinbaren Tür, der sie allzu ehrfürchtig gegenübersteht, herrscht in ihrem Kopf ein einziges Gedankengewusel um den Jungen Eduard. Erst jetzt fragt sie sich, wie es zu dieser Kurzschlusshandlung kam. Schließlich hatte sie Wochen auf eine Zusammenkunft mit Eduard gewartet, ohne dass sie je stattgefunden hatte. Warum nun also diese Eile? Sie kann keine Antwort finden und drückt auch schon den Klingelknopf an der letzten Wohnung unterm Dach des alten Hauses. Da kommt ihr plötzlich dieser irrsinnige Gedanke. Über diese irrsinnige Geschichte, die selbstverständlich auch sie und ihre Mutter erreicht hatte, spätestens seitdem sie im Souterrain richtig eingezogen waren.

Es spukt im leeren Kartoffelladen.

Sie hat dieses Thema bisher gut verdrängen können. Sicherlich gibt sie eh nicht viel auf solches Gerede. Aber in direkter Nachbarschaft zu einer solchen Herberge zu wohnen, über die in der gesamten Gegend gesprochen wird, ist dann auch nicht immer einfach. Helena erinnert sich jetzt plötzlich an den netten Mann vom Kreisamt, der sogar den Hut gelupft hatte vor ihr und ihrer Mutter, wie er aufgeatmet hatte, wie kühl es doch im Souterrain im Sommer sei, als sie dort gemeinsam hineinkamen.

„Dit is aber schön kühl hier unten. Dit ist aber anjenehm.“, hatte er gesagt. Und trotzdem hatte er es ganz eilig gehabt, die beiden dort allein zu lassen, wollte man meinen.

„Besser als im Wohnheim. Die eigenen vier Wände.“, ließ der Mann die Damen abschließend noch wissen und klang nicht gerade sehr überzeugt dabei.

Und bei dem Hoffest am Ende des Sommers, fällt es Helena nun ein, da hatten die aus der Nachbarschaft noch draußen gesessen, in der tiefsten Nacht, mit einer Decke über dem Schoß. Alle waren versammelt. Nur nicht die Brinks. Da wurde das Thema wieder mal aufgegriffen. Es wurde zwar viel dabei gekichert. Aber so manch ältere Dame beispielsweise hatte ganz ernst, ganz ehrfürchtig genickt im Schein des Grillfeuers.

Helena konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel verstehen. Aber sie wusste ganz genau- es geht um den Kartoffelladen.

Nun, da sie jetzt bei genau der Familie vor der Tür steht, die diesem unheimlichen Laden näher stehen muss wie kein anderer, heißt es doch, dass Eduards Eltern vor ihrem Tode diesen Laden führten und nun noch ihr Unwesen dort treiben, ist ihr für einen Moment ganz mulmig.

Das lange Warten auf ein Öffnen, anschließend das Knarren der Wohnungstür, dass sich diese auch nur einen dunklen Spalt breit öffnet, machen die Sache nicht besser.

Mit ihren großen Augen blickt sie aufgeregt auf den Spalt und ist dabei schnell wieder in der alten euphorischen Aufgeregtheit, den Jungen Eduard nun von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Doch ist es nur die Oma, von der die junge Kubanerin da ganz verdattert angesehen wird.

„Ach… die neue Nachbarin.“, sagt die greise Stimme, erfreut aber auch ein bisschen verwundert.

„Guten Abend, Frau Brink.“, sagt Helena mit ihrem Akzent, der immer wie französisch klingt und grinst breit vor Überzeugung.

„Isch möschte zu Eduard.“

„Eduard? …Aber der Eduard ist gar nicht da.“

Helena ist verdutzt.

„Aber, er ist gekommen gerade.“

Die greise Dame wendet sich ungläubig dem Inneren der Wohnung zu, ein Prozess so schleichend als wäre die Zeit angehalten, Tippelschritte und das Abstützen am Türrahmen, und Helena spürt derweil das Bedürfnis, einfach wegzulaufen. Als würde ihr Leben in eine andere Bahn gelenkt, wenn sie bleiben würde, als erführe es eine Wendung mit unabsehbaren Folgen. Dieser Instinkt, dieser Animus, ruft ein nervöses, gleichwohl verheißungsvolles Kribbeln in ihr hervor. Helena Casera steht da wie angewurzelt und kann sich ein frohes Grinsen nicht verkneifen.

Kurz darauf sitzen die beiden im Wohnzimmer gemeinsam am Tisch. Niemand sagt etwas. Die Oma rührt in ihrer Teetasse herum. Eine goldene Uhr mit einem Drehpendel, eine Uhr, die das kubanische Mädchen noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen hat, tickt laut auf der Anrichte. Die Vorhänge sind zugezogen, obwohl es draußen noch nicht einmal ganz finster ist. Nur eine Stehlampe leuchtet, taucht das Zimmer in ein schummeriges Licht.

Es spukt im leeren Kartoffellladen.

Helena räuspert sich.

Sie muss die alte Dame nach Eduard fragen. Die muss doch etwas wissen. Oder steckt sie mit ihm unter einer Decke? Ist er sogar hier oben und gibt sich nicht zu erkennen? Aber warum? Und wenn er nicht hier oben ist, wo ist er dann? Sie hatte ihn doch ins Haus kommen sehen.

Helena will sich jetzt nicht vorhalten, wie seltsam das alles anmutet. Ebenso wenig wie den Umstand, dass sie auf Strümpfen hierher gekommen ist, in diese unheimliche Wohnung von ganz fremden Leuten und von der mysteriösen alten Damen direkt zu Tisch gebeten wurde, als sei dies vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver. Schnell denkt sie an Kuba, wie sie es in undefinierbaren Situationen in ihrer neuen Heimat oft tut. In Kuba ist man ständig überall und bei jedem, fällt es ihr ein. Da spielt es meist auch keine Rolle, wie man da angezogen ist, und man ist im Prinzip immer willkommen. Sie spürt umgehend Trost bei diesem Gedanken und trinkt nun auch endlich einen Schluck aus der Teetasse, die ihr von der Oma gereicht worden war, lächelt dankbar dabei. Doch die greise Dame isst eine Stulle mit Pflaumenmus und erwidert das Lächeln nicht. Sie stiert sie nur an mit ihren starren Augen, diesen starren blauen Augen.

Die Tasse scheppert ein wenig als Helena sie auf dem Untersatz abstellt. Sie muss es jetzt wissen. Was wird hier gespielt?

„Wo ist der Eduard denn also?“

„Eduard? Ist er nicht in seinem Zimmer?“

Die Kubanerin eilt in den Korridor. Erst ist er nicht zu Hause, jetzt vielleicht doch in seinem Zimmer, denkt sie. Die alte Dame will einen also für dumm verkaufen.

Eben diese alte Dame, die so senil ist, wie sie eigentlich auch aussieht, ruft noch ganz verdattert hinterher mit ihrer zittrigen Stimme.

„Weißt du denn wo es ist, Kind?! Das erste Zimmer rechts!“

Helena eilt mit Tunnelblick auf dieses Zimmer zu, sieht im Flur gerade noch eine Bildergalerie an der bunten Tapete. Der dicke Bruder Benny, der Eduard so gar nicht ähnlich sieht, ist dort verewigt, die Eltern, mit bauschigen Frisuren, in kunterbunter Kleidung, zufrieden lächelnd. Ein unheimliches Lächeln in Anbetracht der Tatsache, dass sie tot sind, befindet Helena noch in ihrer Rage. Auch Eduard glaubt sie auf einem feschen Portrait gesehen zu haben. Aber dafür bleibt jetzt keine Zeit. Schon hat sie die Klinke ergriffen und schiebt die Tür auf.

In ein dunkles Zimmer.

Jetzt ist alles egal, nur noch das Licht anknipsen, geklopft hatte sie eh nicht in ihrem Wahn.

Nichts. Ein leeres Zimmer mit gelben Tapeten und einem flauschigen Teppich. Ein Bett, das wie frisch gemacht aussieht, völlig unbenutzt. So ein unscheinbares Zimmer. Hier soll der Eduard wohnen? Sie wagt sich einen Schritt hinein. Dann noch einen. Irgendetwas muss doch auf diesen fantastischen Jungen hindeuten.

Da. Am Schrank hängt ein Hemd auf einem Bügel. Ein ganz tolles, ausgefallenes Hemd. Es glitzert regelrecht im Schein der Deckenlampe. Helena ist beruhigt. Denn nur Eduard würde ein solches Hemd tragen. Langsam füllt sich der Raum mit Leben. Da sind noch die Pinnwand über dem Schreibtisch und ein peppiger Schuhkarton unter dem Bett. Und auch ein paar kleine Gewichte zum Trainieren. Ganz beklemmt vor Begeisterung schreitet die junge Kubanerin zuerst auf die Pinnwand zu. Sofort springt ihr ein Bild ins Auge. Eine Schwarzweißfotografie von einem hübschen Mädchen. Mit stark angemalten Augen und wilden Haarsträhnen im Gesicht. Nein. Kein Mädchen. Es ist Eduard. Helena ist erschrocken und fasziniert zugleich. Denn obwohl wie ein Mädchen, sieht er immer noch wie der selbstbewusste, kesse Eduard aus. Sie geht noch näher an das Bild heran, als eine Stimme hinter ihr sie erschrecken lässt.

„Und?“

Die Oma steht im Türrahmen. Ganz apathisch. Oder nein, eher ganz traurig, denkt Helena und schüttelt zaghaft den Kopf.

„Nein, Frau Brink. Hier niemand ist weiter.“

„Er ist eigentlich nie da. Ich bin hier fast immer ganz allein. Manchmal bringt er den Einkauf und dann sehe ich ihn erst am nächsten Tag wieder. Nur der Benny kümmert sich ein bisschen um mich. Manchmal sehen wir zusammen fern. Wenn er keine Nachtschicht hat. Benny ist bei der Polizei. ...Bei der Volkspolizei.“, sagt die Oma und nickt überzeugt.

Die junge Kubanerin sieht die greise Dame eine Weile fragend an mit ihren großen Augen.

„Aber wo ist Eduard?“

„Er ist nicht da.“

Die Antwort kam prompt und klang verzweifelt, fast protestierend, sie klang ehrlich und echt,

und Helena glaubt nun nicht mehr, dass die Oma falsches Spiel spielt.

Ein paar Schuhe schreiten am Fenster im Souterrain vorbei. Helena ist mit ihnen praktisch auf Augenhöhe. Sie kann Winterstiefel erkennen und auch Bommeln daran, die durch die Schrittfolge wild hin und her tanzen. Als der Bildausschnitt vor ihren Augen wieder zu einer bloßen Kulisse erstarrt, fällt das schummerig gelbe Licht der Straßenlaternen stur auf ihr Gesicht. Einer dieser aus Beton gegossenen Lichtmasten steht schräg vor ihrem Fenster, streckt sich aus ihrer Perspektive gewaltig in die Höhe.

Durch die beschlagende Scheibe blickt die junge Kubanerin gedankenversunken auf die mausgraue Hauswand eines Nachkriegsbaus auf der gegenüberliegenden Seite. Ein Bürogebäude, das zu einem so genannten Volkseigenen Betrieb gehört, zur Tageszeit erfüllt ist mit Licht und Leben hinter dicht gewebten Gardinen, jetzt mit toten Fenstern der Nacht überlassen.

Autos, mit Namen wie Trabant, Lada oder Wartburg, reihen sich dort drüben aneinander, Farbflecken, wässerig und fad.

Helena hat sich an den für ihre neue Heimat so repräsentativen Ausblick längst gewöhnt.

Hat ihn sogar mögen gelernt und interpretiert stets eine verklärte Romantik in ihn hinein.

Auch jetzt erkennt sie trotz ihrer Müdigkeit, dass der Schnee nicht nur die Wege und die Straße bedeckt. Er liegt wie Zuckerwatte auch auf den Fensterbrettern, Autodächern und den schwarzen Ästen der Bäume. Draußen scheint der Herzmuskel des Lebens knirschend im Eis stehen geblieben, doch verstecken sich irgendwo Vögel zusammengekuschelt in ihren Nestern, freut sich ein Arbeiter nach einer langen Schicht auf die geheizte Wohnstube, auf die Familie, auf Tee und Kekse.

Ein quietschender Wisch über die Scheibe. Doch diese hat von außen bereits eine dünne Eisschicht angesetzt. Etliche Minuten und genau drei Paar Schuhe später wird Helena durch sanfte karibische Töne aus ihrer Lethargie geholt. Es sind die typischen Salsa Klänge ihrer Heimat, die da von nebenan aus dem Wohnzimmer dringen.

Eine klare Vorstellung zeichnet sich vor Helenas regem Geiste ab: Martin, der Lehrer, mit einer Zigarette im Mund, gerade eine Weinflasche öffnend, ihre Mutter, ihn dabei fröhlich beobachtend, ebenfalls rauchend, in ihrem Hemd, das aussieht wie Wildleder, lässig im Schneidersitz an den Ofen gelehnt.

Die beiden wären ihr sicherlich nicht böse, würde sie sich jetzt noch ein wenig zu ihnen gesellen. Aber sie möchte sie lieber allein lassen.

So geht sie ins Badezimmer und widmet sich einer Zeremonie, die sie ganz allein für sich entdeckt hat, mit der sie sich so manchen Abend schon für ihre unermüdliche Aufgeschlossenheit ihrem neuen Leben gegenüber belohnt hat. Sie öffnet den Hahn der Badewanne, das Wasser poltert los, im Boiler flammt es mit einem dumpfen Fauchen auf, und schon bald duftet es nach Schaum. Helena taucht sobald ein, ins heiße, wohlwollende Nass, ist von riesigen Schaumhügeln umgeben.

Minuten später poltert das Wasser noch immer lautstark in den Korpus der Wanne, da sind Helenas Lider schon sehr schwer. Eine große Uhr hängt an der Wand mit alten Kacheln, von denen sich die eine oder andere schon gelöst hat. Das Gehäuse beschlägt. Der große Zeiger dahinter macht einen weiteren Satz in Richtung Nacht.

Draußen diese klirrende Kälte, das heiße Bad hier unten, im goldenen Schein.

Helena ist noch einmal ganz selig und dankbar bevor sie einschläft. Den Geschmack des neuen Lebens auf der Zunge, die Heimat im Herzen, so angenehm und spannend hatte sie sich das neue Leben vor wenigen Monaten nicht vorstellen können.

Der Boiler flammt noch mal auf, der große schwarze Boiler, wie ein guter Geist wacht er über das schlafende Mädchen im Korpus der Wanne. Das Wasser läuft in den Überlauf, fließt durch das kleine Gitter in die verborgene Welt dahinter. Es rauscht die Rohre hinab, schräg nach unten, fließt dann wieder fast eben durch ein Rohr, welches in den Speicher unterhalb des Kartoffellladens führt und dort entlang der Decke verläuft.

Der Junge Eduard schaut in diesem Moment kurz zu dem Plätschern hinauf. Dann widmet er sich wieder voll und ganz seiner Lektüre. Ein Plattenspieler dudelt dort, wo der Junge Eduard gerade ist, leise vor sich hin. Kerzen flackern. Eine Stehlampe, ein kleiner Gasheizer. Ausgemustertes Mobiliar erweckt den Anschein einer wohnlichen Einrichtung. Bücher und lose Schriften sind überall in diesem seltsamen unterirdischen Ort verteilt. Technische Zeichnungen hängen an der Wand, Lagepläne, Fotos vom Grenzstreifen. Eine antike Truhe steht am Ende des Raumes, fast im Dunkeln verborgen. Der alte Speicher unter dem Kartoffelladen gleicht einer mysteriösen Kommandozentrale. Zumindest aber wurde er zu einem geheimen Rückzugspunkt umfunktioniert.

Eduard klappt das Buch zu. Er muss daran denken, wie er damals als Kind unter der Bettdecke Comics aus dem Westen gelesen hatte. Während die Luft immer stickiger wurde, folgte er gebannt mit einer Taschenlampe Superhelden auf bunten Seiten, war ganz und gar eins mit der Geschichte.

Auch jetzt, im Speicher unter dem Kartoffelladen, ist er wieder mal in seine eigene geheimnisvolle Welt abgetaucht. Von der Außenwelt abgeschirmt widmet er sich nicht nur seinen Träumen, sondern lässt sie sozusagen auf dem Reißbrett und mit mutigem Kalkül Schritt für Schritt Wirklichkeit werden. Wenn er für sein waghalsiges Unterfangen eine zündelnde Idee hat, dann meist hier unten. Er nimmt sich während der Aufenthalte in seinem Versteck aber Zeit, sich auch mal in bloßen heroischen Fantasien zu weiden, stolz auf das bisher Geleistete zurückzublicken oder schwärmend zu studieren, wie die Superhelden des richtigen Lebens aussehen.

Eduard sitzt mit geschlossenen Augen da, das Buch noch zusammengeklappt in seinen Händen haltend. Er sieht einen glühenden Heißluftballon durch den finsteren Nachthimmel schweben, einen, der minuziös, von langer Hand geplant und im Verborgenen konstruiert wurde. Von Menschen, die einen Traum verfolgten und ihn umsetzten.

Den Traum, aus der Umschließung in die Freiheit zu entkommen.

Ehrfürchtig liest der Junge noch einmal den Stempel auf dem Einband des Buches:

Leihgabe. Amerikanische Gedenkbibliothek. Blücherplatz 1, 1000 Berlin 61

Westberlin.

Danke, Derrick, denkt Eduard und ist zufrieden angeregt. Er sieht auf seine Uhr.

Es wird Zeit, gleich eine kleine Maskerade zu vollziehen. „Wir wollen doch den grauen Männern keine Gelegenheit bieten, die Tauben beim gemeinsamen Turteln zu erwischen, wohlmöglich noch, ein paar hübsche Aufnahmen von uns zu machen. Und wie ich dich kenne, Derrick, wirst du aus dem Staunen nicht mehr rauskommen.“

Eduard durchfährt ein freudiges Prickeln, so etwas Hochmut und Aufregung in einem. Er sieht rüber zur geheimnisvollen Truhe.

Über deren Schloss befindet sich das Antlitz eines hämisch grinsenden Clowns. Den Schlüssel dazu, der das gleiche Motiv trägt, hat Eduard stets an einem weit gefassten Lederband um den Hals zu hängen. Er verbindet seine beiden Welten miteinander, glaubt er. Die alltägliche und die verborgene, in der er sich jetzt gerade befindet, in die er immer dann abtaucht, wenn er an seinem umfangreichen, höchst brisanten Projekt arbeitet.

Er nimmt einen Schluck aus einer Goldkroneflasche, setzt die Nadel von der Schallplatte und schaltet ein kleines Radio an. Eine junge Männerstimme singt gerade einen Vers, im Hintergrund agieren Rhythmen, die gut zu der verborgenen Welt passen, so fremd sind sie, so magisch, pulsierend und belebend.

„…Habt Mut, seid stark und seid bereit

die Mauer fällt im Kopf, bald ist´ s soweit

alles eine Frage nur der Zeit“

Eduard dreht sogleich lauter, ein kleines, gut kalkuliertes Stück. Dann schreitet er, sich leicht zu den Wogen der Musik bewegend, zu der Truhe hinüber, nimmt das Band mit dem Schlüssel ab und schließt auf. Er sieht einen Moment nach unten auf den Schatz, der sich ihm aus dem Innern der Truhe offenbart, tanzt dann wieder zur Musik, dreht sich einmal um die eigene Achse. Jetzt zaubert er aus der Truhe ein Kleidungsstück hervor, bewegt sich sodann wie ein Tänzer passend zur Musik durch den niedrigen Raum, schleift das Kleidungsstück dabei hinter sich her. Er schlüpft in eine glitzernde Bluse, in Stiefel mit Absätzen, seine dunkelblonden Haare verschwinden unter einer dunkel schimmernden Langhaarperücke, er benutzt Lippenstift, Rouge, Mascara, betrachtet sich sodann zufrieden im staubigen Spiegel.

Seine Stimme klingt nun femininer, melodiöser.

„Jean- Claude, … mein geliebter Mentor. Du solltest stolz auf mich sein.“

Dieses exotische Wesen, welches dort unten bei Kerzenschein und skurriler Musik sein geschminktes Gesicht bewundert, die Lippen schürzt, die Perücke zurechtrückt und hier und da etwas an der Kleidung richtet, ist nicht etwa ein Transvestit, eine gute Laune der Natur.

Es ist einfach nur Eduard. Nur dass der jetzt eben wie ein Mädchen aussieht. Und er weiß, dass ihn so, vermutlich nicht mal sein eigener Bruder erkennen würde.

Noch ein ordentlicher Schluck aus der Goldkrone Flasche, ein paar Spritzer West- Parfum, die Verwandlung komplett, geht es durch das Kellerlabyrinth, unter vielen Häuserblöcken entlang.

Eduard ist stolz auf sein Versteck. Der Speicher unter dem verwaisten Kartoffelladen, ist kaum jemandem bekannt, und um den unheimlichen Laden wird meist ein großer Bogen gemacht.

Perfekt.

Der Junge, der jetzt wie ein Mädchen aussieht, nimmt einen kleinen Draht zur Hand.

Wenn man den Dreh raus hat, die Verbindungstüren zu öffnen weiß, scheint die Verschachtelung endlos, strecken sich die katakombenartigen Gänge wie Flussadern aus unter dem Pankower Straßenland. Ein Verschlag reiht sich dabei an den nächsten, oft nur gefüllt mit Kohlebriketts, manchmal aber auch mit uralten Relikten. Vieles ist abgedeckt und erscheint in furchteinflössender Silhouette. Eduard weiß sogar, wo ein völlig eingestaubtes Klavier steht, wo Likörflaschen und längst abgelaufener russischer Kaviar eingelagert sind, wo sich eine Puppensammlung befindet und der alte Luftschutzbunker. Dort unten scheint die Zeit stehen geblieben, in dieser eigenen unterirdischen Welt, in der man tapfer sein muss, im Dunkeln, nur mit einer kleinen Taschenlampe bewaffnet, in der man sich zu orientieren wissen muss. Die Stiefel schreiten unbeirrt ihren Weg, und einen Häuserblock entfernt der Dusekestraße, vom Haus mit dem Kartoffelladen, hinterlassen die femininen Schritte, kurz darauf Spuren im Schnee.

Es ist still da draußen und schneit unaufhörlich. Kein Mensch ist zu sehen. Eduard hört, wie seine Schritte den Schnee unter ihm zusammenpressen. Er kann seinen Atem sehen, der in der freudigen Erregung etwas scherfälliger ist. Wenn jetzt irgendwelche Klassenkameraden an der Bushaltestelle stünden oder später im Bus noch dazu stiegen, sein Herz würde gewiss laut pochen. Aber er würde gelassen bleiben. Ganz abgekartet wäre sein Spiel, an dessen Ende sie nicht mehr wüssten, wo hinten und vorn ist.

An der Haltestelle steht nur ein älterer Mann, dick eingepackt, Fellmütze, eine Tasche, aus der eine Thermoskanne hervorlugt. Wohl ein Arbeiter auf dem Weg zur Nachtschicht. Eduard zündet sich eine Zigarette an und ist ganz mit seiner Rolle eins geworden.

Als der Bus weinige Minuten später über die Schneedecke an die Haltestelle schleicht, öffnen die Türen mit einem Zischen und schließen sich einen Augenblick später ebenso. Der Bus fährt an und bewegt sich durch die düsteren Nebenstraßen vor zur großen Schönhauser Allee.

Am Horizont ist dort schon der Fernsehturm zu erkennen, an dessen Fuße ein Modedesigner aus Westberlin mit interessanten Neuigkeiten wartet.

Als es schon wieder fast hell ist in der Dusekestraße, patrouilliert ein Lada der Volkspolizei über das Kopfsteinpflaster. Der junge Uniformierte am Steuer ist auf einer seiner ersten Streifenfahrten. Er ist ganz schön müde, hat er doch die halbe Nacht in einem Jugendtreff Kassetten gespielt, dabei alle Register gezogen, mit krachenden Gitarrenriffs und Breakdance das Publikum ganz schön zum Ausflippen gebracht.

Trotz der verantwortungsvollen Aufgabe, jungen Leuten die internationale Popkultur näher zu bringen, fühlt er sich dem Staatsdienst ungemein verpflichtet und ist mit Freude dabei, hat somit an diesem Morgen trotz Ohrensausen und einem leichten Kater schnell wieder ins dienstliche Geschehen gefunden.

„Regler voll hoch, Frequenzweiche, und dann nur so mama se- mama sa und so, die ganze Zeit astrein melodisch, voller gewaltiger Rhythmen, verstehen Sie!?“