6,99 €

Mehr erfahren.

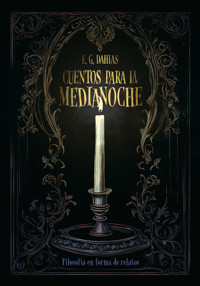

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

¿Por qué la inquietud al ir a dormir? Bajo distintas vertientes filosóficas, la absorción de antiguas corrientes literarias y una fuerte desilusión a la sociedad contemporánea, Cuentos para la medianoche es la culminación a un largo proceso reflexivo que contesta dicha pregunta. Ambientado cada uno en su propia época, son relatos donde la realidad coaliciona contra lo fantástico. Mediante temas tan globales como el amor, la vida, la muerte, la existencia, el suicidio o la felicidad, y caracterizados por escenarios lúgubres, finales macabros y un narrador siempre en el epicentro de la historia ante seres profusamente humanos como de índole antitelúrica y origen ignoto, cada historia de esta obra representa un estilo particular que descuella su propia idiosincrasia y sumergirá al lector no solo por las pasiones más bajas, sino también por lo luctuoso del alma y el auge de su humanidad.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Acosta, Gastón Ezequiel

Cuentos para la medianoche : filosofía en forma de relatos / Gastón Ezequiel Acosta. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

258 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-698-7

1. Cuentos. 2. Cuentos de Terror. 3. Cuentos Fantásticos. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Acosta, Gastón Ezequiel

© 2023. Tinta Libre Ediciones

Prefacio

El insomnio es el peor padecimiento, es una cruel pesadilla de la cual no despertar, una autentica agonía hecha carne en los momentos de debilidad. Es un llamado a los males, a nuestros demonios, que por la noche nos devoran. El insomnio no es la ausencia del cansancio; al contrario, es una ventana a nuestro letargo, como burla o como prueba, quizás como castigo, por pensar de más en lo prohibido. Si la noche se inventó para dormir, entonces el insomnio se inventó como condena, para demostrar que el humano no está hecho para ver más allá de lo que ve en realidad.

De esta manera, Cuentos para la medianoche no son cuentos como tal. Son historias, experiencias vividas o desgracias padecidas que he propuesto contar de la única manera que sé hacerlo: mediante el relato. Son historias donde el narrador asume el protagonismo para guiar al lector por las bajezas más humanas, sumergiéndolo de lleno en lóbregos ambientes de hechos fantásticos y de aires siniestros; donde la obscuridad está en su apogeo y la única luz que mana entre ella es la del espíritu mismo.

Por más que los cuentos sean lúgubres, tampoco sería correcto denominarlos de terror, pues no es su fin espantar. Al contrario; sus temas respecto al amor, la felicidad, la vida, esta ante la muerte y hasta la misma existencia, cómo la ocupamos y aquellos con quienes lo hacemos solo buscan servir de almohada para esos seres que, al llegar la medianoche, se hallan en la soledad de su sopor.

Os advierto que no será una panacea para el calvario de vuestras almas. Mas sí espero que, en el silencio de la noche, al resguardo de las sábanas, sea el amuleto que os exente de vuestros males. Al menos, en lo que el tiempo se esfuma con el suspiro de la luna y el arrullo de las estrellas.

Cuentos para la medianoche

El tren 135

Eran las 9:48 p. m. cuando iba rumbo a la estación 86, desde alguna parte del mundo que a duras penas hoy logro rememorar. El tren 135 rumbo a mi destino partiría a las 11 p. m.

Todavía faltaba mucho para que fuera la hora, mas aguardaba impaciente, pues no era la primera vez que planeaba abordarlo. Resulta que el 135 es un tren escurridizo; en aquella ocasión, no conseguí siquiera avistarlo con claridad, que él se alejaba de mí cada vez más. Esa vez, si mal no recuerdo, llegué muy sobre la hora, no como en la presente ocasión. Culpa de mis indecisiones, lo reconozco. Había compartido todo el día con mis seres queridos: mi familia, mi amada, hasta con mi gato —no recuerdo su nombre—, me había permitido sentar unos instantes en el sofá para acariciarlo antes de irme. El viaje sería largo, eviterno, y pasaría demasiado tiempo antes de volver a verlos. Tantas despedidas, tantos últimos momentos que al final se transformaron en uno más del montón, tanto estiramiento de labios para tener que volver a desdibujarlos al volcarlos de cara a una almohada.

Fue extraño proponerme de nuevo este viaje. Parece como si hubiese sido ayer cuando un joven yo llegó a la estación 86, la más antigua de todas las estaciones, y transitó sus pintorescos corredores con alegría y tristeza. Tanta agitación debió cansarme, porque faltaban cinco minutos para que llegara el tren y… me dormí. No alcancé a abrir los ojos ante su claxon, que el tren seguía su rumbo y dejaba atrás retazos de su presencia en una humareda emitida por su larga chimenea.

Recuerdo que pregunté en la boletería cuándo volvería:

—¿Cuándo sale el tren 135 de nuevo? —les grité sin proponérmelo.

Los dos hombres ni se perturbaron ante mi notorio grito y enfado. Con sus ojos profundos de mirada entrecerrada, se quedaron viéndome, con esos ojos fríos que tienen los trabajadores de la estación 86 y por los que —con lo que sé— no los culpo.

—Es difícil saberlo— me respondió, neutro, uno de ellos. Con un tono tan elocuente como imponente y con todo el respeto que yo no le pude dar—. El tren aparece sin avisar, podría tanto volver mañana como nunca jamás.

Aquello me desconcertó, y me tomó tiempo reanimarme frente a tal revelación. Sin embargo, gracias al fruto de una enorme investigación y a una amalgama de pequeños datos, descifré con éxito su próximo arribo. Así, llegado el ansiado día, ya sin nadie a quien despedir, me alisté con el plan de llegar temprano y, a sabiendas de que faltaba más de una hora, me mantuve atento en la impaciente espera.

Exactamente a las 10:00 p. m., llegué a la estación 86. Tenerla en frente me generó un inefable batir de emociones en mi interior. El taxi me dejó justo en la entrada. Confieso que no lo esperaba, los taxistas suelen ser muy reacios a la estación 86; irónico en mi opinión, si se tiene en cuenta que son quienes dejan a millones y millones frente a sus puertas. De todas formas, lo comprendo, pues no es un lugar ordinario, seres de la más extraña índole la habitan e ingresar da una perturbadora sensación de añoranza.

Así como la noche, la estación se hallaba en sosiego. Apenas si una ligera brisa otoñal recorría la calle cuando yo, de pie, observé aquella obra monumental. Siempre me ha parecido extraño su frontispicio. Esos muros, rojos por los pequeños ladrillos con los que fue edificado, tan perfectamente alineados los unos con los otros, me llenaron de paz. Y con tantas ventanas, estoy seguro de que tienen más ventanas que habitaciones, que son una farsa para obnubilar a los visitantes. Me alegró ver que el farol que pendía justo sobre la entrada seguía allí, con su radiante luz amarilla, que me dio de lleno como si fuese el protagonista de una obra teatral. Justo antes de adentrarme a través de sus columnas de mármol y crearme un pasillo cual túnel conducente a otro mundo.

La estación por dentro sí se veía muy transcurrida. Un conglomerado de fedoras y bombines coronaba a seres carentes de idiosincrasia, por más diferente que fuese su etnia, en su enorme corredor en el que, si uno se descuidara, bien podría perderse. Y, si no supiera ver los letreros, solo el magnus dominus de la estación sabría dónde podría terminar: los dichosos corredores en los que no habita la luz y deambulan marginados que perdieron su tren y no pueden costear otro boleto ni pagar el regreso a casa. Con tantos andenes con más destinos de los que se podría reconocer; tantas vías que ni los empleados saben a dónde se dirigen, todos con sus profundos y hondos tinglados; tantos relojes de cualquier tamaño que uno se imagine para marcar una hora diferente y un motivo distinto al del otro. Siempre avanzando, nunca retrocediendo, devorándolo todo con su paso estremecedor.

Tanta gente yendo y viniendo, todos con la fingida actitud de que saben lo que tienen que hacer o hacia dónde van. Y no faltan los que preguntan: “¿A dónde irás?”, “¿Irás con alguien?”, “¿Tienes para pagar el boleto?”, “¿Volverás?”, “Te conviene ir por allá”, “Te conviene ir por aquí”, “¡No sigas por allí!”. Palabras vacías para oídos falsos que nada más piensan en vagar por la estación mientras disfrutan del paisaje, o de lo que se encuentran, o incluso de con quién se encuentran sin pensar en si lo volverán a ver. Tanta gente de pie, tanta gente sentada, tanta gente leyendo o tomando un café antes de que arribe su tren. Eso es normal; después de todo, no todos tomarían el tren 135, como yo, e incluso no todos tomarían siquiera un tren. Por ello había despedidas, había alegría, sonrisas falsas como también reales, abrazos, besos, pañuelos sacudidos al aire ante trenes que se iban y gritos eufóricos ante algunos que acababan de llegar.

Eso me reanimó tenuemente: el tren 42 con los recién llegados. No hay felicidad más grande que la que tienen las personas cuando ven su estirpe bajar por las escaleras del tren. Por más que, al llegar a casa y al correr los días, dejarán de darle importancia. Por eso hay personas que se van solas. Eso también es normal. Así funcionan los trenes y la estación, algunos vienen y otros se van; algunos con gente para despedirlos y otros tantos, como yo, cabizbajos, sin más compañía que un reloj de bolsillo que controlar cada tanto para saber cuándo llegará mi tren.

Y, si hablamos de cosas normales, debo mencionar las lucientes luces de la estación, que alumbran como oro rutilante dejando al lugar en una eterna noche estrellada. Y los puestos de negocios con más mercadería que la que pueden vender, por precios exorbitantes que pocos podrían pagar. Eso me recordó que debía comprar unos dulces; son muy buenos para matar el tiempo.

Para las 10:21 p. m., me hallaba en el baño de la estación. Faltaba más de media hora para que llegara el tren, y ya tenía comprados unos dulces en uno de los tantos puestos que encontré. Los había de todos los colores del arcoíris, cada uno con un sabor diferente. Mi preferido siempre ha sido el rojo; es el más dulce, de forma redonda y chata. Me encantan, los he comido de a montones a lo largo de toda mi vida, por más que me dejaran la boca seca. Después de ingerirlos, solía sentir que portaba la energía de diez hombres. Eso no es muy bueno, la verdad; por eso solía comprar los amarillos, que son ácidos como los limones, hasta tienen la agradable forma de uno, y me relajaban tanto el cuerpo que llegaba a darme sueño. Lamentablemente, no encontré de los blancos. De esos, recuerdo, solía comerme uno o dos… o tres, después de almorzar y cenar; sentía que me purificaba la boca, y su potencia solapaba los retazos de comida que nunca me gustó que impregnara mi boca. Lo normal era que, tras cada cierta cantidad de caramelos, ingiriese uno azul. Son los más suaves, de sabor tan particular, mezcla entre dulce y agrio, como el ananá. La verdad es que nunca me gustó mucho más que su efecto y, como para entonces no los necesitaba, no compré ninguno.

Estaba listo, nada más me hacía falta orinar e higienizarme y podría por fin llegar al andén. Tardé más de lo pensado en efectuarlo, culpa del caramelo amarillo; es su desventaja. Lo decía mi madre: “Todo lo bueno acarrea algo malo”, y es verdad, debo reconocer.

El baño de la estación es un lugar tan limpio. Da una sensación acogedora, donde uno puede estar en completa soledad, pero nunca se siente solo de verdad. Quizás sea por el espejo que cubre toda la pared o tal vez por Emi Jofler. Así se llama el encargado de administrar toallas o pañuelos, o hasta alguna palabra de vez en cuando, a las personas. Solía ser mi persona idónea para hablarle, no ha habido nadie que fuera más parecido a mí y que me entendiera tanto como él; no hubo ni habrá ser más empático. Cuando yo lloraba, él lloraba; cuando yo reía, él reía; cuando me quedaba callado, respetaba mi silencio, y, cuando quería hablarle, me devolvía la contestación. Más de una vez quise abrazarlo, pero sabía que nunca le han gustado las demostraciones de cariño. De todas formas, hace tiempo que nos hemos distanciado. Fue culpa mía. Solíamos pasar mucho tiempo juntos. Antes de tomar algún tren, iba al baño y conversábamos. Pero un día decidí que ya no quería verlo. Era extraño, me causaba cierta repulsa. No quería ver esas dos grandes ojeras que llevaba como bolsas moradas bajo los ojos. Tampoco, cómo el sobretodo le apretaba por haber subido unos cuantos kilos. En el momento en que el botón de su blanca camisa salió disparado hacia mi rostro, supe que no quería verlo. Ni siquiera logró conservar aquel tupido bigote. Su largo, grande y sedoso bigote sobre los labios, que supo ser el centro de todas las miradas, devino a una barba de varios días.

Me dio mucha pena ese sujeto, ¿en qué momento se había vuelto tan patético? Como última vez, le sonreí por cortesía. Porque, de todas formas, luego de arribar el tren 135, no volvería a verlo nunca más.

El reloj marcaba las 10:26 p. m. Había llegado al andén 249 y estaba listo para esperar el tren 135. El andén 249 es el único que queda en el exterior, sin contar el andén 166, donde arriba el tren 42. Uno que hasta yo mismo he utilizado alguna vez para llegar a la estación, tan esperanzado con lo que hallaría; nadie podía imaginar lo que me depararía después.

No conocía el nombrado andén en persona, apenas por meras historias un tanto escalofriantes. Mas, cuando lo vi en carne propia, creí que aquellas se quedaban cortas. Un pequeño cobertizo cubría los asientos acolchados con cuero rojo; sé que son los únicos en toda la estación que lo están. Las vigas eran tan viejas como la vida misma y tan oxidadas que aludían a que el tren las haría trizas con su paso. Hacía frío, mucho frío. Un frío de los que te dejan aterido por helarte los huesos. Grandes campos blancos de nieve bordean continuamente la zona y, mientras más se acercan los trenes, más frío se siente. Lo sé bien luego de haber padecido a varios de ellos ser expedidos. Porque hay dos trenes en ese andén: el 135, que yo esperaba, y el 99, que es habitual ver pasar cada cinco minutos. Toda clase de personas subía constantemente en ese tren negro desde las ruedas hasta los vagones. Personas adineradas, personas sin más que bolsillos vacíos, ancianos, hombres, mujeres y hasta niños sin acompañantes. No hubo diferencia para el 99, y solo alguna que otra sonrisa esperanzada por tomarlo. Personas muy diferentes, pero con algo en común: no cargaban consigo más de lo que portaban.

A pesar de su aterrador aspecto, el 135 es todavía más lúgubre, y pude comprobar que más sombríos son quienes lo toman. Había sujetos encorvados de muy pálido rostro por no ver jamás la luz del sol, con ojos vidriosos, una boca que apesta tanto que son capaces de matar de un respiro y de pelo cual maraña como matas secas de un campo olvidado. Escuché que son grandes genios capaces de hacer cualquier cosa, pero infravalorados por el mundo; por eso nunca lograron nada más que el mal que se les encomendó idear. Estaban también los que visten en batas blancas. Sé que les encantan los dulces porque en más de una ocasión me he sentado a compartirlos con ellos; la oportunidad de mi relato no fue la excepción. Precisamente por esos constantes acercamientos, sé que a nadie agradaban en verdad y que eso les afectó, más porque trabajaron día y noche para la disposición de otros. Los del viejo traje gris parecen ir siempre en manada, conocen cada rincón de la estación y, con una sonrisa, indican a los visitantes. A una de ellas la conocía, me había sido de gran ayuda en el pasado para localizar un andén. Mas entonces la vi triste, con el mismo traje a rayas de aquella primera vez, que llevaba pegado para toda la eternidad, sin lavarlo o cambiarlo. El más interesante era uno del fondo, muy tenebroso, tan tenebroso que nadie quería verlo y le apartaban la mirada como si fuese el peor de los males. A él también lo conocía. Los rumores comentaban que tenía el don de presagiar las desgracias de las personas, así como también el de quitárselas. El problema es que en el proceso les infligía dolor, por eso nadie reconoció nunca sus poderes. Todos lo evitaron, todos lo odiaron y nadie nunca pensó en que fue una persona más.

Fue triste verlos en el andén, listos para tomar el tren 135.

También había muchas jóvenes; es normal, por lo que he oído. Jóvenes de no más de quince años con ansias de olvidar su pasado, por más breve que fuese este. Los de largo manto cruzado son los peores: ellos no tomarían el tren, sino que estaban allí como acompañantes para las personas más pintorescas del andén, a las cuales convencieron de que lo aborden. Se comenta que tienen el poder para destruir los vástagos que surgen por las noches; van por todos lados destruyéndolos y por ello reciben las gracias de boca de otros por el calvario ajeno. Pero yo sé que son ellos mismos los que implantan esos demonios letales en la tierra.

A mí todo me daba igual, por eso esperé sentado con mi paquete de dulces. No podía desconcentrarme o perdería el tren de nuevo. Además, la noche sería larga y peligrosa, aun en los interiores. ¿No mencioné acaso que seres de la más extraña índole los habitan? El día anterior, oí que vampiros merodeaban por la zona y eso me tuvo preocupado, más porque, como siempre, donde hay una presa, también hay cazadores, y estos no son cualesquiera. Se trataba de hiperactivos cazadores de rostros embozados con grandes capuchas puntiagudas y largas capas que rozan el suelo. Poseen enormes ojos con los que rastrean su objetivo, y utilizan grandes dagas de las que, se comenta, pueden dividir ríos. Suelen ir para todos lados con sus pequeñas salamandras escupefuego en los bolsillos; es consabido que a los vampiros les gustan esas alimañas que desfogan pasiones y expiden humo. Me hallaba nervioso principalmente porque sé de muy buena fuente que también les atraen los dulces. Aunque no es que tuviese miedo en realidad, si algún vampiro hubiera intentado beber mi sangre, este habría muerto al instante, pues en mi interior porto una extraña combinación de venenos.

Resulta que un día mi amada quiso matarme y envenenó mi almuerzo, pero utilizó poca sustancia, por lo que tardó en hacer efecto, y ese mismo día cené con mi madre, que también intentó matarme y envenenó mi comida. Al final, los dos venenos se juntaron en mi estómago y se neutralizaron el uno con el otro. Sigo vivo, pero aún los llevo conmigo en mi interior y me consumen lentamente, tanto a mí como a todo aquel que se atreva a tocarme. Sin mencionar que no soy alguien común, pues poseo mágicos poderes: de un chasquido de dedos, me hago invisible, nadie puede verme. De un chasquido de dedos, dejo de existir para el mundo. Y a veces, con mucha concentración de antemano, si cierro los ojos, logro desaparecer por completo para viajar entre dimensiones, de aquí a allá. Ese supo ser mi secreto, mi don, el poder con el que me encontré al llegar a la estación 86 y por el que sobreviví en sus corredores.

Cuando dieron las 10:55 p. m., me hallaba preparado en el andén 249; faltaban cinco minutos. Una vez más, me veía en esa grotesca situación. Estaba nervioso, creí estar preparado, pero no; quizás nadie pueda estarlo en verdad. Cerré los ojos por valor, pues solo así podría lograr subirme. De otra forma, caería en la tentación de perderlo por cobardía. Es que el tren apenas si se detiene por breves segundos y, si uno duda, se lo pierde.

Al perder la vista, como si nada, los sentidos se me agudizaron. Logré así concentrarme en él, pues, con la vista impedida, podía jurar que oía que estaba por arribar. Las ruedas, las pesadas ruedas de metal, las sentía; sentía como giraban, como chocaban cual chistido de dientes contra las poderosas vigas de metal de la vía. El sonido, como las manecillas del reloj, se sincronizaba y se hacía unísono con el latido de mi corazón, que no quería detenerse y bombeaba cada vez más fuerte, como si fuera a explotar.

El tren aún no llegaba, pero me lo imaginaba, con su carrocería negra y roja, brillante carrocería negra y roja. Piloteado por un maquinista de gran saco negro, con su larga chimenea humeante en la que el demonio más mortífero se dibuja encima, cobrando aterradora forma para tomar las almas de los condenados que osasen amedrentarse ante su apariencia; pues es un engaño, no existe más que como una efímera ilusión.

De repente, o mi imaginación se materializó o de verdad sucedía, mas con mayor fuerza lo sentía. Venía, lo sentía. Pronto podría arribar. Venía, se aproximaba. Casi hasta podía sentirme en mi destino. Venía. Pronto estaría en la tierra donde siempre es verano y hay largas playas con el mar en calma.

¡Estaba allí! ¡Sin duda, había llegado!

Entonces, al abrir los ojos… lo vi: allí estaba yo, en la soledad de las tinieblas de un andén en calma. El tren seguía su curso a kilómetros pasado el andén, y yo, todavía azorado, de nuevo lo había perdido por quedarme dormido. Fui el único, y por eso oía en el silencio desinteresado la voz del viento que se burlaba. Fue desconsolador ver marcharse el tren nuevamente sin mí. Y ya no era solo eso, sino que empezaba a creer que jamás lograría abordar el tren 135 y tendría que quedarme estancado en el andén 249 para toda la eternidad. Había gastado mis ahorros en el último pasaje, por lo que no disponía de dinero para retornar a casa, ni un lugar al cual decirle casa.

Desde entonces, vago por la estación cual marginado, en este lóbrego lugar donde los peligros acechan y los oportunistas se presentan. En este horrible lugar, donde habitan monstruos y demonios la mayoría del tiempo, y en la otra mitad deambulan fantasmas de traje y corbata, y vagan villanos de dientes rotos.

Un verano en Villainsilva

—¿Y cómo es? —le pregunté una vez a mi abuelo.

—¿El xeluc? —Respiró hondamente en lo que observaba, en la nada oscura, la nebulosidad donde radicaban sus arcaicas memorias—. Horrible: tiene una cabeza, como todo ser vivo, que puede dar vueltas y vueltas como búho, mas no tiene rostro ni vello alguno. Sí tiene, en cambio, una boca, y de allí sale su lengua, que es una aguja que se extiende por metros. Esa es su arma, la esgrime como estoque y te drena hasta el alma al incrustártela. Al final, lo único que queda es tu piel.

» Posee ocho patas largas, como de araña, igual de peludas y asquerosas, con su ingente tamaño y curvatura que es el facsímil de una guadaña, igual de peligrosas y cortantes. Dos de ellas le sirven como brazos, salen de su tórax, que es similar a una caja torácica humana, pues pesadas costillas se le marcan bajo su plegable piel grisácea. Las otras patas se encuentran en su negro abdomen y las utiliza para caminar, ya sea en el suelo, las paredes o el techo. Cuando lo hace, escuchas el repiqueteo como si fuese un ciempiés fabricado en metal. —Con expresiones bucales, reprodujo el sonido exacto que se oiría. Los vellos de todo mi cuerpo se erizaron y mi piel quedó cual la de una gallina al imaginarlo.

»Y, si crees que eso no es de por sí horripilante, pues déjame decirte que también tiene alas, como las de un murciélago. Grandes, tan grandes como las de un águila, y con ellas surca el cielo durante el estío, acechándonos…

***

El verano pronto arribaría. Las familias lo sabían y por eso se alistaban preparando su hogar. Las mujeres recogían la última cosecha de la primavera caduca; los hombres, por su parte, salían a cazar.

Padre consideró que yo ya estaba en edad para acompañarlo. Entonces tenía nueve años de edad y, para nuestro estilo de vida, pendían sobre mí algunas obligaciones propias de un adulto. Matar era una de ellas, y cazar un animal sería una buena forma de demostrar que podía hacerlo.

Nos levantamos temprano para adelantarnos a otros posibles cazadores, principalmente, para que sus disparos no ahuyentaran nuestras presas. La aurora traspasaba el monte Maledictus cuando ascendimos para internarnos en el bosque que nuestra comuna, Villainsilva, ha habitado por generaciones. Sería el primer verano que tendría que afrontar y me impacientaba por saber cómo sería.

Las estaciones son extrañas para nosotros, suele pasar un largo tiempo antes de concluir una y comenzar otra nueva. El invierno dura cerca de media década; otoño y primavera, algunos años menos, y el verano, tan solo unos meses. Pero cada uno de esos días se vive con miedo e incertidumbre, porque, al cesar el último céfiro, el tórrido clima emerge, la luna roja tiraniza el cielo y el xeluc, el demonio de la noche que habita en Maledictus, recorre los lares de nuestro pueblo.

Hallamos un alce adulto pastando al llegar a la última colina, final limítrofe de Villainsilva. Valiéndonos de los arbustos que propiciaba el bosque, nos escabullimos. Padre me hizo tomar el rifle entre mis manos y apuntarle. No estaba muy seguro de si podría hacerlo, pero quería impresionarlo y obedecer era la única manera de lograrlo.

Me dio indicaciones precisas y yo acaté cada una de ellas. Por eso, mantuve ambos ojos bien abiertos, tomé aire, ajusté correctamente la culata del rifle y disparé. El bosque retumbó ante el estruendo y unas aves salieron en aleteos desde las ramas más altas de las copas cuando mi blanco sucumbió a la muerte. Padre apoyó su mano en mi hombro como muestra de felicitación. Era una de las mayores muestras de afecto que me daría en toda mi vida y yo sonreí congraciado por ello.

Mientras él preparaba el animal para regresar, esperé y, para sobreponerme a la espera, divagué por el bosque. Si me queda algo de aquella experiencia, es aquel denso aroma a resina que lo ambienta. También, en un momento dado, recuerdo que escuché agua, por lo que deduje que cerca había un río. Y, cuando me arrimé para contemplar el horizonte desde la loma sobre la que me encontraba, avisté, en efecto, el río. En él, se ubicaba un modesto puente que conectaba ambos lados de una carretera que se extendía hasta donde mi vista no alcanzaba.

Eso me trajo muchas preguntas, pero padre no era alguien a quien hacerle preguntas. Era exactamente lo que se veía, con su pelambre castaño que me heredó, su fiero rostro de muy tupida barba y su recio torso bajo toda aquella ropa sencilla de campesino. Era un hombre muy silente, pero no por pensante, sino por vacío, creo. De arraigadas tradiciones que profesaba con vehemencia y de un fuerte carácter cuando se manifestaba.

De regreso a casa, contemplé con curiosidad nuestra vetusta y pequeña Villainsilva. Los pocos caminos existentes se rodeaban de casas, una igual a la otra, y de algún que otro negocio, ambos ocupando un espacio a lo largo de la térrea vía. El único ruido que se oía era el de los martillos que golpeaban clavos, el de los serruchos al cortar madera o el barullo por el nerviosismo de que el verano se aproximaba. De todos lados provenía. En cada casa, había alguien tapiando las ventanas o la puerta, hombres preparando sus muchos rifles o mujeres alistando los víveres para afrontar el verano. Mi casa no era diferente.

—¿Cómo les fue? —preguntó madre.

Observé el rostro de padre para presenciar sus gestos al contestar. Mas no lo hizo; se descolgó el alce de la espalda y se lo entregó a madre.

—Prepáralo —ordenó—. Terminaré de colocar los tablones que faltan por dentro.

Madre asintió y mi desilusión no se esfumó hasta que ella me brindó su sonrisa.

La carne cazada se salaba para que durase todo el verano. Había un lago cerca de nuestra aldea, por eso también se comía pescado, que por la misma razón se ahumaba. En mi familia, mi abuelo se encargaba de eso, aparentemente. Le faltaba una pierna, por lo que no podía colaborar con las refacciones de la casa. Así que tomaba su caña, se dirigía al lago y allí se sentaba hasta que su balde se llenara de pescados.

Unos minutos posteriores a nuestra llegada, apareció con su balde en una mano y su caña en la otra. Como dije, había perdido una pierna, pero se había creado una prótesis de madera. No era el mejor invento del mundo, mas le servía para caminar y, aunque rengueaba y tardaba demasiado en moverse de un lado a otro, prefería eso a utilizar un bastón.

—Aquí está el pescado, querida —dijo y golpeó el fondo del balde con la mesa en la que trabajábamos con madre—. ¿Hay algo más que este viejo pueda hacer por ti?

Revolvió mi cabello como de costumbre. Su mano estaba grasienta por pasar todo el día con pescados, pero era tan típico que eso a mí no me importaba.

—Darse un baño. La hermana del reverendo Nicolau me contó que Gladys, la cuñada de Brian, quien murió en el último verano, le dijo que tenía una chaqueta azul como esa con el mismo olor a pescado que tiene usted. Sin dudas, el demonio se siente atraído por los olores de ese mugriento lago. No sería buena idea tentar a la suerte.

Mi abuelo se rio honda y sinceramente.

—Qué ocurrencias tienes, mujer. Qué ocurrencias.

Y se marchó riendo, a pesar de que se dirigió a darse un baño. Yo la miré a madre por lo dicho. Ella era un tanto simplona, crédula más bien, por eso ni se atrevía a nombrar al xeluc. Creía todo lo que la multitud afirmaba, y esta decía que nombrarlo atraía desgracias.

Madre se casó a muy temprana edad y me dio a luz siendo aún más joven. Lo único que sabía hacer era ser una buena esposa y madre. Hacía ambas muy bien, tanto que era costumbre verla con un delantal sobre sus largos y toscos vestidos de colores apagados, como el verde forestal o el azul del mar. Tenía una larga y enrulada cabellera de un castaño más claro que las nuestras, los Kindergottes, salpicada de canas a pesar de su muy corta edad. Canas que, aseguraba, le sacaba mi hermana.

Como conozco a mi hermana tan bien como lo hago, no tengo impedimentos en confirmar que era verdad. Es que no se trataba solo de su espíritu rebelde, sino que además era impetuosa, atolondrada. Constantemente, mi pobre madre debía poner la cara por los líos en los que se metía, que incluían hasta pleitos con niños más grandes que yo.

Una vez, recuerdo, aporreó con un palo a un quinceañero que me molestaba y no lo dejó en paz hasta que una vez el muchacho se orinó en sus pantalones. Así era de pequeña mi hermana Feliciana, pues, a pesar de contar con siete años de edad, un tierno semblante y grandes mejillas risueñas como de ardilla, portaba el fiero carácter de nuestro padre. A diferencia de mí, que siempre congenié más con madre por las similitudes de nuestras actitudes, y lo único que mi hermana poseía de ella era el pelo.

—La carne está lista, Mikel. Vamos a repasar que tengamos todo lo necesario para el verano. —Y me llevó por toda la casa, lista en mano, para corroborar que no nos faltase nada.

Primero fuimos al sótano, un espacio amplio donde nos recluiríamos hasta el final del estío, bien equipado. Hasta despensa para los víveres tenía, y al bajar de la escalera fuimos directamente allí, donde tuve que ingresar para buscar y tomar cada cosa que nombraba.

—Harina, azúcar, café, vinagre, aceite, tonel con cerveza, frutas secas, legumbres, frijoles, arroz… —Subimos a la planta baja de la casa; en ese mismo pasillo, se hallaba una botica—. Vendajes… listo. Etanol... Tu padre ya dejó su munición aquí, no lo creo buena idea… En fin, no hay muchos medicamentos. Mikel, nada de juegos bruscos, adviérteselo a tu hermana.

Entrados en la cocina, corrió hacia el aparador para asegurarse de no dejar ningún utensilio.

—Toma esa sartén —ordenó de cara al patio, en el que controló que padre guardara los aperos. Vio un hacha en la esquina más cercana; fue y la trajo consigo—. Tu padre deja todo tirado —refunfuñó. Yo obedecí y seguimos.

Al principio, me pareció innecesario todo ello, puesto que la casa seguiría allí para el verano y bien podríamos subir en cualquier momento a tomar lo que necesitáramos. Sin embargo, luego sentiría como chillaba el suelo al caminar sobre él y como la escalera advertía cuando alguien pisaba sus peldaños. Concluí que no era tan paranoica la mesura de madre, por eso no hice escándalo al subir al primer piso. Antes de llegar, oímos los martillazos de padre, que se ocupaba de la ventana en la habitación matrimonial.

—Instrumentos… guardados. Muy bien. La ropa también está limpia y guardada en los aparadores del sótano. Si hay algo que te acuerdes de llevar, el momento es ahora, Mikel.

En ese momento, recordé que mi yoyó estaba en mi habitación, ubicada al final del corredor. Me apresuré a buscarlo y volví con madre rápidamente. Al mismo tiempo, padre terminaba su trabajo.

—Ya estamos listos para el verano —le dijo y él asintió.

—Falta la habitación de Mikel —contestó.

Mientras él se dirigía a hacerlo, madre me sonrió como solo una madre sabe sonreírle a su hijo; una sonrisa que se brindaba para ocultar el más perturbador y escalofriante miedo visceral. Aun así, pude verlo. Yo los observé a ambos y, desde ese momento, me pregunté lo mismo que me he preguntado a lo largo de estos años. ¿Estábamos listos en verdad? Fuese cierto o no, daba igual; de todas formas, iba a arribar.

Con el paso de los días, el verano se ganó velozmente mi desdén. Se tornó de forma inmediata en la estación que más detestaba, pues era impensablemente aburrida, asidua. Las comidas eran malas. En realidad —siendo justo— estaban ricas; es solo que el racionamiento les otorgaba cierta frugalidad y la carencia de platillos elaborados las volvía algo repetitivas. Siempre se trataba de algún animal muerto salado acompañado de alimentos no perecederos, interpolados con las verduras que más subsistían al paso del tiempo. De postre, fruta seca. O, si no, madre preparaba budín de pan con los restos que iban quedando, porque, si existía algo que jamás faltaba en nuestra mesa, eso era el pan. Madre se encargaba de que fuese así.

Padre pasaba cada mañana después de desayunar alistando varias armas para un posible ataque. Tiraba una y otra vez de la palanca para asegurarse de que el cerrojo no estuviese trabado. Y cada noche, después de cenar, se aseguraba de que no le faltaran las hileras de cinco balas que utilizaba como munición.

Mi abuelo era menos paranoico. Teníamos una chimenea en el sótano que formaba parte de los planes anteriores de otra edificación. Conducía a la sala de nuestra casa; por tal razón, estaba en desuso. De todas formas, mi abuelo me había mandado a acomodar su sillón favorito frente a ella. Le gustaba fingir que su llama se encendía y resplandecía, mientras fumaba de su pipa y tomaba uno o dos tragos.

No era de los mejores pasatiempos, pero supongo que al menos lograba matar el tiempo de alguna manera hasta quedarse dormido, porque rara vez desocupaba ese sillón, ya que también dormía allí. Como madre, que cocinaba, limpiaba y lavaba, utilizando sus ratos libres para tomar descansos de tanto esfuerzo. Lo normal era que obligase a mi hermana a ayudarla. Yo corría con la misma suerte de vez en cuando. Mientras que en los momentos que teníamos libres jugábamos.

De día, se nos permitía subir a la casa y, como se hallaba oscura y vacía, era idónea para jugar a las escondidas. La atmosfera creada por las cortinas y los tablones en las ventanas propiciaba un buen escenario.

La reminiscencia más nítida que conservo de esas oportunidades es una en la que Feliciana contaba mientras yo me escondía. No tenía claro dónde iría. Como el suelo palpitaba al caminar, decidí que era mejor subir al último piso. Cuando llegué y vi mi habitación, me pareció el mejor plan. Luego di vuelta la cabeza y no pude detectar mejor escondrijo que la cama de mis padres. Ese día, contemplé por primera vez, embelesado, el crepúsculo vespertino. Los rayos de la aurora reverberaban en el cristal, rezumaban de entre las rendijas de los tablones y recalaban justo sobre mi nuca. Sentí el ardor, el fogoso ardor del sol estival, y fue tal el placer que me obnubilé ante su inmensidad. Dejé de jugar para observar ese espectáculo. Se decía que en las noches de verano aparecía una luna roja en el cielo. Nunca la había visto, pero allí estaba yo, listo para comprobarlo tras la partida del sol.

De puntitas de pie, entre madera y madera, apoyé uno de mis ojos, cerré el otro y vi la tonalidad rojiza que embadurnaba Villainsilva en el atardecer más intenso…

—¡Ya te vi! —gritó mi hermana bajo el marco y me sacó del hipnótico trance—. ¡Gané! ¡Gané!

Y pasaría tiempo para que volviese a ver ese espectáculo natural porque, por la celebración de Feliciana, madre nos prohibió seguir con esos juegos.

De todas formas, para la noche no podíamos siquiera arrimarnos a la escalera. Por fortuna, contábamos con varios juegos de mesa. Al principio del verano, fueron divertidos. Luego se tornaron tediosos y al final, horrendos.

En la sala de la casa, se encontraba un estante con algunos libros asaz interesantes. Solían ser de mi abuela. Estando en vida, gustaba de leernos con regularidad. Pero, tras su muerte, jamás volvieron a tocarse, pues ninguno de nosotros sabía leer con fluidez. Sé que mi hermana lo intentó más de una vez. En una de esas noches, una como cualquier otra, mientras todos dormían y yo, por no poder hacerlo, jugaba con mi yoyó, la vi escabullirse hacia el primer piso vela entre las manos y tomar un libro en particular. Era uno sobre una libélula que descendía del firmamento y recorría el mundo con sus alas. Siempre le pedía a nuestra abuela que se lo leyera; incluso, una vez que terminaba, le pedía que volviera a comenzar. Esa noche, libro en mano, bajo la lumbre de la vela encendida, intentó volver a aquellos días. La observaba traspuesto a la pared aledaña a la escalera sobre la que me ubicaba arrodillado; por eso sé que no logró conectar las palabras y que, por su propensión a la irascibilidad, finalmente desistió.

No volvería a intentarlo, porque en las siguientes veces, cuando tampoco podía dormir, no oía ningún ruido. Al menos, ninguno proveniente de la casa, porque sí podía percibir otros ajenos a lo cognoscible para mí en ese entonces. Es que, cuando todos dormían —mis padres en su colchón, mi abuelo en su sofá y mi hermana en el piso, del otro lado del mío— y yo acostado intentaba imitarlos, oía zumbidos provenientes del exterior.

Nunca pude corroborar si aquellos ruidos eran verídicos o parte de mi alocada imaginación, que materializaba las historias que me contaba mi abuelo, pero igual me imposibilitaban dormir. Daba vueltas y vueltas sobre el duro suelo en el intento de ignorarlos para conciliar el sueño, mas era una paranoia imposible de omitir.

El verdadero susto nos sobrecogió una vez en la que pensamos que el xeluc estaba en nuestra casa. Oímos el repiqueteo de una alimaña justo sobre nuestras cabezas. Provenía de la sala principal de la casa. Padre llevó su dedo índice a la boca de inmediato y dejó lo que hacía para tomar su arma. Por razones que hasta entonces no conocía, mi abuelo corrió hasta la despensa y se quedó allí mientras padre subía la escalera conmigo, que observaba a unos pasos de distancia, desde el rellano. Recuerdo bien la situación porque, mientras padre proseguía hacia la sala, oí el golpeteo que hacía mi abuelo con su pierna al caminar con urgencia. Luego sentí como me apartaba bruscamente para subir la escalera con toda la prisa que podía. Y, por último, vi cuánto se perturbó, habiendo llegado al último escalón, por el estruendo del disparo. Al final, resultó no ser el xeluc, sino una rata. Una monstruosa rata tan grande como un perro pequeño.

Había balas fabricadas específicamente con una toxina especial para aniquilar el demonio, que era inmune al armamento común. No sé bien de su efectividad, pero sí sé algo: apestan. Y el hedor nos acompañó los siguientes días, como también la tensión, tan densa que se podía pinchar con tenedor y rebanar con cuchillo. La generó la mismísima antipatía de padre hacia la bomba fabricada por mi abuelo. Coctel explosivo, le decía él, y se jactaba de ser el que las había inventado tras haber descubierto la debilidad del xeluc. Quizás por eso desobedeció a mi padre y no la desarmó. En cambio, optó por guardarla en la botica sin que nadie se enterara. Pero yo de pequeño era muy atento y en mi aburrimiento me percataba de esas cosas que otros preferían ignorar.

De todas maneras, no sé qué tan cierta era la información de mi abuelo. Resulta que le gustaba mucho delirar. Así era él: si le decías algo, él ya lo sabía; si veías algo, él ya lo había visto; si escuchabas algo, él había producido el sonido, y si hasta creabas algo de la nada, pues él tenía algo mejor y más útil. Lo resumía todo a su vida pasada mediante sus historias, y esa noche en que lo descubrí, después de que se hubo embriagado correctamente, de haber jugado horas y horas a los naipes, y mientras mis padres fornicaban bajo su cobertor, lo insté a que me revelase más sobre el xeluc.