23,99 €

Mehr erfahren.

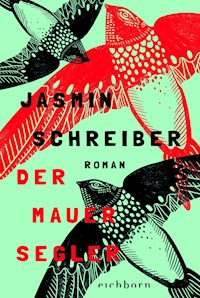

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Roman über das Echo von Gewalt, über strukturelles Versagen - und darüber, wie eine Gemeinschaft ins Wanken gerät, wenn ein Femizid alles erschüttert. Erzählt aus mehreren Perspektiven entfaltet sich das Panorama einer Familie im Ausnahmezustand und einer Gesellschaft, die dem strukturellen Kern der Gewalt noch immer ausweicht.

Die neunjährige Maja wächst in einer zerrütteten Familie auf - ein tyrannischer Vater, eine liebevolle, aber unterdrückte Mutter, dazwischen viel Schweigen und Dinge, die ihr keiner erklärt. Als Frank, Majas Vater, ihre Mutter tötet, reißt er ein Loch in die Welt - für Maja, aber auch für alle anderen, die zurückbleiben.

Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war: Zwischen Trauer, Sorgerechtsstreit und Bürokratie wird Maja zum Spielball und verliert inmitten von Anträgen und Zuständigkeiten ihre Familie, ihr Zuhause, das Gefühl von Sicherheit und die Gewissheit, zu wem sie gehört.

Ihre Patentante Liv wird Majas einziger Lichtblick: Liv arbeitet als Astrophysikerin und begeistert Maja für die Wunder des Universums. Gleichzeitig ringt sie mit eigenen Unsicherheiten, alten Ängsten und der Überforderung, plötzlich Verantwortung übernehmen zu müssen. Und doch wachsen Liv und Maja zusammen: beim Blick durchs Teleskop und beim Versuch, im endlosen Weltraum Antworten zu finden, die ihnen niemand sonst geben kann.

Die erste Auflage erscheint exklusiv mit wunderschönem Farbschnitt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Cover

Inhalt

Über das Buch

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Titel

Impressum

Zitat

Widmung

Maja

Liv

Brigitte

Liv

Emma

Liv

Einsatzprotokoll Anruf Maja

Sektionsgutachten Emma Kopmann

Per

Per

Maja

Brigitte

Emma

Liv

Brigitte

Maja

Gewalt gegen Frauen

Liv

Chloé

Maja

Emma

Liv

Maja

Per

Exmann hält Ehefrau vier Tage lang gefangen

Brigitte

Maja

Liv

Liv

Maja

Liv

Emma

Antrag auf Sorgerechtsübertragung

Liv

Maja

Per

Liv

Anhörungstermin

Liv

Teleskop

Maja

Liv

Maja

Liv

Emma

Maja

Beschluss Amtsgericht Frankfurt am Main

Brigitte

Brigitte

Liv

Maja

Brigitte

Per

Brigitte

Verfahren um das vorläufige Sorgerecht

Liv

Maja

Einsatzvermerk

Einladung zum Gespräch

Brigitte

Antonia

Liv

Beschluss Amtsgericht Hamburg

Per

Maja

Hilfe für Frauen

Hilfe für Männer

Danksagung

Über das Buch

Die neunjährige Maja wächst in einer zerrütteten Familie auf - ein tyrannischer Vater, eine liebevolle, aber unterdrückte Mutter, dazwischen viel Schweigen und Dinge, die ihr keiner erklärt. Als Frank, Majas Vater, ihre Mutter tötet, reißt er ein Loch in die Welt - für Maja, aber auch für alle anderen, die zurückbleiben. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war: Zwischen Trauer, Sorgerechtsstreit und Bürokratie wird Maja zum Spielball und verliert inmitten von Anträgen und Zuständigkeiten ihre Familie, ihr Zuhause, das Gefühl von Sicherheit und die Gewissheit, zu wem sie gehört. Ihre Patentante Liv wird Majas einziger Lichtblick: Liv arbeitet als Astrophysikerin und begeistert Maja für die Wunder des Universums. Gleichzeitig ringt sie mit eigenen Unsicherheiten, alten Ängsten und der Überforderung, plötzlich Verantwortung übernehmen zu müssen. Und doch wachsen Liv und Maja zusammen: beim Blick durchs Teleskop und beim Versuch, im endlosen Weltraum Antworten zu finden, die ihnen niemand sonst geben kann. Ein Roman über das Echo von Gewalt, über strukturelles Versagen - und darüber, wie eine Gemeinschaft ins Wanken gerät, wenn ein Femizid alles erschüttert. Erzählt aus mehreren Perspektiven entfaltet sich das Panorama einer Familie im Ausnahmezustand und einer Gesellschaft, die dem strukturellen Kern der Gewalt noch immer ausweicht.

Über die Autorin

Jasmin Schreiber, 1988 in Frankfurt/Main geboren, ist Biologin, Schriftstellerin und Wissenschaftsjournalistin. Wenn sie nicht gerade Expeditionen zu Farn und Gliederfüßern macht, schreibt sie sich auf die Bestsellerliste und erzählt Geschichten aus Wissenschaft und Natur. Bei Eichborn erschienen die Romane MARIANENGRABEN, DER MAUERSEGLER und ENDLING. Auf Instagram findet man sie unter @lavievagabonde, ihre Natur-Kolumne gibt es per Mail auf schreibersnaturarium.de.

Weitere Titel der Autorin

Belletristik:

Marianengraben

Der Mauersegler

Endling

Sachbuch:

Schreibers Naturarium

Liebe, Sex und Erblichkeit

JASMIN SCHREIBER

DA, WO ICH DICHSEHEN KANN

ROMAN

Die Personen und Geschehnisse in diesem Roman sind frei erfunden.

Jegliche Ähnlichkeiten mit real existierenden Institutionen,lebenden oder toten Personen und realen Handlungensind rein zufällig.

Eichborn Verlag

Originalausgabe

Copyright © 2025 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an:

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.

Textredaktion: Doreen Fröhlich, Chemnitz

Umschlaggestaltung: Jasmin Schreiber, Hamburg

Einband-/Umschlagmotiv: Jasmin Schreiber, Hamburg

Sie finden uns im Internet unter eichborn.de

eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-8443-6

Sie finden uns im Internet unter eichborn.de

lesejury.de

Manchmal, da hat es so lange aufgehört zu regnen,dass man die Sterne sehen konnte, und dann war es schön.Es war so, als wenn die Sonne schlafen geht, untenam Fluss. Es waren … Millionen Glitzerlichter auf demWasser. Ich wusste nie, wo der Himmelaufhörte und die Erde anfing.

FORREST GUMP

Für meine Nachbarin, die dieses Jahr von ihrem Ehemannvor den Augen ihres gemeinsamen Kindesin ihrer Wohnung erstochen wurde.Und für alle anderen, die durch männliche Gewaltverletzt wurden, noch verletzt werden oderdie ums Leben gekommen sind.

MAJA

»Erzählst du mir, wieso du die Spiegel im Haus kaputt gemacht hast?«

»Nein.«

»Wieso nicht?«

»Weil dich das nichts angeht.«

»Hm. Aber wie soll ich dir dann helfen? Wenn mich alles nichts angeht?«

Maja schweigt und starrt demonstrativ aus dem Fenster, wühlt sich hinaus aus dieser Therapiestunde, will gar nicht hier sein.

»Maja …«

»Das kann dir doch egal sein, du kennst mich doch gar nicht!«

»Du bist mir aber nicht egal, Maja.« Die Therapeutin beugt sich ein wenig vor. »Ich kann dir nur helfen, wenn du mich reinlässt, zumindest ein bisschen.« Ihre Stimme ist ruhig und freundlich. Eigentlich findet Maja sie nett, nur hat sie einfach keine Ahnung. Sie versteht nicht, wie sich das anfühlt, wie es ist, wenn nachts die Angst kommt und die Gedanken und all diese Gefühle, für die es keine Worte gibt. Die Therapeutin hat noch nie die Krallen gespürt, die sich am Rücken entlangtasten, kennt die Ranken nicht, die sich manchmal um Handgelenke und Beine legen und alles so schwer machen. Sie versteht nicht, wie es ist, wenn man im eigenen Gesicht Dinge sieht, die schlimm sind, wirklich schlimm.

»Ich will halt nicht!«, sagt sie.

»Mich reinlassen?«

»In die Spiegel schauen.«

»Okay.«

Maja lässt sich tiefer in den moosgrünen Sessel sinken. Der ist weich, groß, erwachsen. Sie hat mit Kindermöbeln gerechnet, mit bunten Tieren auf Polstern oder winzigen Tischchen, so wie bei der Kindertherapeutin, bei der sie zuerst gewesen war. Stattdessen: glatte Flächen, helles Holz, alles in Normalgröße. Wie bei Oma, denkt sie. Da gibt es auch keine Kindermöbel, nur richtige.

Maja betrachtet die Blumen auf der Fensterbank. Sie sehen alle traurig aus und lassen die Blätter hängen. Ihr Blick wandert über die rauchgrauen Wände, über das Gemälde in Blau und Beige, das nichts darstellen will, über das Regal mit Fotobüchern, mit den bunten Vasen, den lavendelfarbenen Kerzen. Früher dachte Maja, Kerzen seien dazu da, sich kleine Feuer als Haustiere zu halten – Feuer an der Leine, da, wo man es gut kontrollieren kann. Die Kerzen hier sehen jedoch so aus, als würden sie nie angezündet werden.

»Maja?«

Maja sieht die Therapeutin kurz an. »Ja?«

»Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du da?«

»Mich, natürlich. Was sonst?«

»Und was denkst du dabei? Wenn du dich siehst?«

Sie hat gestern lange in den Spiegel geschaut. Erst nur kurz. Dann länger. Dann so lange, dass ihr irgendwie komisch geworden ist.

Am Anfang war da nur ihr Gesicht. Und dann ist das andere Gesicht gekommen, nicht plötzlich, sondern so, als würde es sich unter ihrem eigenen Gesicht zur Oberfläche durchschieben, aus ihren eigenen Zügen rauskommen. Die Stirn, die Nasenform, die Sommersprossen, der Blick. Sie hat versucht, das andere Gesicht wegzublinzeln. Hat nicht funktioniert.

Maja blickt wieder aus dem Fenster.

LIV

Liv prüft schnell ihr Spiegelbild in der Glastür zum Restaurant, wischt sich die verlaufene Wimperntusche aus dem Augenwinkel und streicht eine nasse Strähne zurück. Sie versucht ihren Schirm, der sich durch den Wind umgeklappt hat, zu bändigen und zusammenzufalten. Drei, zwei, eins, Start, denkt sie und stößt die Tür auf.

Drin schlägt ihr eine Welle an Gesprächen und Lachen entgegen, und sie merkt, dass sie immer noch auf keinem richtigen Boot fährt, sondern in einer Nussschale sitzt, die bei den kleinsten Windstößen kentern würde – einfach instabil. So fühlt sich sowieso momentan ihr ganzes Leben an, irgendwie wackelig, nicht sicher. Menschen? Gerade schwierig. Dennoch hängt sie ihren Trenchcoat an die Garderobe und tritt in den Gastraum. Das kleine Restaurant ist gut gefüllt, Liv sieht ein Paar, das etwas verschämt und noch ungeübt im Umgang miteinander wirkt. Zwei oder drei Wochen zusammen, denkt sie. Sie schlängelt sich an einem Geburtstagstisch und einer Gruppe älterer Männer, die angeregt über den Aktienmarkt reden, vorbei und steuert auf den hinteren Teil des Restaurants zu.

»Liv, hier!«

Sie dreht sich zu ihrer rechten Seite und sieht ihren Bruder, der sich halb vom Stuhl erhoben hat und ihr zuwinkt. Neben ihm sitzt eine blonde, zierliche Frau, die deutlich älter als sie selbst zu sein scheint. Ben fühlt sich schon immer zu älteren Frauen hingezogen, eine angenehme Abwechslung zu Livs restlichem Umfeld. Der Vater einer ihrer Freundinnen hat letztens ein Essen gegeben, um der Familie seine neue Partnerin vorzustellen; sie war vier Jahre jünger als seine Tochter.

»Hey«, sagt Liv und hängt ihre Tasche über einen Stuhl. Dann beugt sie sich vor und küsst ihren Bruder rechts und links auf die Wange, dann wendet sie sich der Frau zu, die sich ebenfalls erhoben hat. »Schön, dich kennenzulernen!«, begrüßt sie sie.

»Finde ich auch. Ich bin Sophie«, sagt sie und lächelt.

Liv lächelt auch, dann geben sie sich etwas unbeholfen die Hand. Die neue Freundin muss mindestens zehn oder vielleicht sogar fünfzehn Jahre älter als sie und Ben sein. Wie gern würde sie sich gleich auf die Toilette begeben und eine Nachricht an Emma tippen, ihr davon erzählen, würde ein wenig mit ihrem Bruder prahlen, würde ihr schreiben: Schau, Ben ist nicht so wie die anderen! Aber das geht nicht. Liv wird dieses Essen begehen müssen, ohne sich kurz rauszuziehen und ihrer besten Freundin Bericht zu erstatten, muss Wein bestellen, ohne dass ihr Handy vibriert und im Nachrichtenfenster Fotos von Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte Marie-Claude auftauchen, von Ryan Gosling und Eva Mendes, von Kim Cattrall und Russell Thomas. Ist in guter Gesellschaft, würde auf dem Display aufleuchten, und Liv würde lächeln und sich geschmeichelt fühlen, würde sich schon ausmalen, wie sie ihre beste Freundin danach anruft und ihr jedes kleine Detail erzählt, würde diese tolle Frau vor Emmas innerem Auge so plastisch, so real auftauchen lassen, als stünde sie neben ihr. Und diese Frau musste toll sein, sonst wäre Ben nicht mit ihr zusammen, klar.

Aber das wird alles nicht passieren. Es wird nicht passieren, weil Liv keine beste Freundin mehr hat, der sie das alles erzählen kann, es wird nicht geschehen, weil Emma tot ist und drei Meter tief unter der Erde in einem Familiengrab liegt, und weil man da weder Handy noch Empfang hat. Das ist Livs neue Realität, die Welt dreht sich weiter, es gibt keinen Moment des Innehaltens, keine Möglichkeit des Zögerns, des Umdrehens, allez, allez, die Zeit läuft vorwärts, und Liv wird mitgerissen, ganz so, als hätte sie den Ereignishorizont eines Schwarzen Loches überschritten, in dem die Masse so dicht ist, dass sie alles anzieht, sogar das Licht, sodass es nicht mehr zurückreflektieren kann – deshalb wirkt ein Schwarzes Loch ja eben so schwarz, weil es alles und jeden einsaugt, und genau so fühlt sich Liv gerade.

»Wie war die Schule?«, fragt Ben in diesem Augenblick und reißt Liv ein wenig aus ihrer Trance.

»Ach, ganz gut, denke ich«, antwortet sie.

»Liv unterrichtet um die Ecke an einem Gymnasium«, erklärt Ben.

»Wie cool, ich bin hier im Westend auch zur Schule gegangen, aufs Lessing-Gymnasium.«

»Ich auf die Elisabethenschule«, sagt Liv und greift nach der Getränkekarte.

»Dann waren wir ja Rivalinnen! Also theoretisch, ich bin ja ein paar Jahrgänge über euch gewesen.« Sophie lächelt unsicher.

Liv fragt sich, ob Sophie sich Sorgen macht, dass ihr der Altersunterschied irgendwie aufstoßen würde. »Meine beste Freundin und ihr Mann haben auch einen größeren Altersunterschied, mehr als fünfzehn Jahre.« Noch bevor sie fertig gesprochen hat, packt sie der Wunsch, sich die Gabel, die vor ihr neben dem leeren weißen Teller liegt, ins Auge zu rammen. Was zum Teufel, Liv? Nicht nur, dass es unhöflich ist, das so direkt anzusprechen, sie wollte auch eigentlich jetzt nicht das Emma-Thema auf den Tisch bringen.

Ben zieht fragend und auch ein wenig besorgt die Augenbrauen hoch.

»Oh, sind sie schon lange verheiratet?«

In dem Moment kommt der Kellner und unterbricht das Gespräch, was sich für Liv wie eine Rettung anfühlt. Sie bestellen Wein, Liv Fisch, Ben Fleisch, und Sophie wählt ein vegetarisches Gericht.

Der Abend plätschert entspannt ohne eine weitere Nennung von Emma voran, Liv fühlt sich gut. Der Alkohol blubbert durch ihre Blutbahn und verursacht ein fluffig-warmes Gefühl in ihrem Bauch, sie spürt, wie sich ihre Muskeln entspannen. Sie denkt daran, wie sie vor Emmas Tod beschlossen hatte, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil das gerade viele ihrer Freundinnen so machten, und wie sie nach Emmas Tod einen regelrechten Saufmarathon hingelegt hat. Sie hatte sich drei Wochen krankschreiben lassen und davon die ersten beiden betrunken verbracht, bis Ben mit seinem Zweitschlüssel in ihre Wohnung kam, alle vollen und leeren Flaschen weggeworfen und sie dann angeschrien und dabei geweint hat. Seitdem hat sie erst zwei- oder dreimal etwas Wein bei Veranstaltungen getrunken, weshalb die zwei Gläser jetzt auch schneller und stärker wirken als früher.

Liv findet Sophie richtig nett. Sie ist Endokrinologin und arbeitet an der Uniklinik, hat zwei Katzen, was Liv ihr verzeiht, außerdem einen achtzehn Jahre alten Sohn aus ihrer ersten Ehe, sie mag die Berge – dort haben Ben und sie sich auch beim Wandern kennengelernt –, und ihre Lieblingsserie ist Star Trek, womit man bei Liv sowieso sofort einen Stein im Brett hat.

»Star Trek also«, sagt Liv und lächelt.

Sophie lacht. »Ich bin halt mit Spock groß geworden.«

»Ich hab immer mehr für die physikalischen Grundlagen von Science-Fiction geschwärmt als für die Geschichten selbst«, sagt Liv und lehnt sich zurück. »Also nicht, dass die Geschichten nicht großartig wären, das sind sie auf jeden Fall, aber ich hab mit sechzehn mal das Buch Die Physik von Star Trek gelesen. Das hat mich mehr abgeholt und begeistert als jede Storyline.«

»Oh Gott«, sagt Sophie und hebt abwehrend die Hände. »Du also auch! Ich bin schon froh, dass ich nach gefühlt endlosen Erklärungen von deinem Bruder halbwegs kapiert hab, warum Wurmlöcher möglich sind.«

»Das ist ja genau Livs Ding«, sagt Ben. »Kip Thorne war und ist ein Rockstar für sie.«

»Kip Thorne?«

»Theoretischer Physiker, Nobelpreisträger. Hat die Grundlagenforschung für Gravitationswellen mitentwickelt. Und war wissenschaftlicher Berater für Interstellar.«

Sophie zieht die Augenbrauen hoch. »Ach, der Film mit … Wie heißt er gleich noch mal … Matthew McConaughey?«

Ben nickt. »Genau der.«

»Ich fand ihn so toll, bin mir aber nicht sicher, ob ich das mit der Zeit nachvollziehen konnte. Die reisen da doch durch ein Wurmloch, oder? So weit kam ich noch mit, aber das ganze Drumherum und dann diese seltsamen Planeten … Ich weiß nicht.«

»Ja«, sagt Liv. »Also das mit dem Wurmloch ist wissenschaftlich zumindest theoretisch nicht völlig ausgeschlossen. Ein Wurmloch ist eine Art Abkürzung durch die Raumzeit, eine Verbindung zwischen zwei weit entfernten Punkten im Universum, darüber hast du ja vermutlich schon mit Ben gesprochen. Wenn das eine Ende des Wurmlochs sich relativ zu dem anderen bewegt, zum Beispiel durch Gravitation oder Beschleunigung, entsteht eine Zeitdifferenz. Damit wäre es im Prinzip möglich, zwischen zwei Zeitpunkten zu springen. Nicht ganz frei, aber innerhalb bestimmter Grenzen.«

Sophie schüttelt den Kopf. »Uff … Ich kann da einfach nicht folgen, frag mich etwas über den menschlichen Körper, und ich erzähle dir alles, aber das … Vielleicht muss ich mich da noch etwas reinlesen, um euch beiden Brains folgen zu können. Was ich mich aber einfach nur frage: Ist es also echt machbar? Kann man auf so eine Zeitreise wie in Interstellar gehen?«

»Theoretisch ja«, sagt Liv. »Also die Mathematik erlaubt es. Es gibt Lösungen in der Allgemeinen Relativitätstheorie, die das hergeben. Die Frage ist nur, ob es auch physikalisch realisierbar ist … Das willst du wohl eher wissen, nicht?«

»Ja, genau.«

Liv dreht den Stiel ihres Weinglases langsam zwischen ihren Fingern. »Bisher nicht.«

»Wie schade«, sagt Sophie. »Wie toll wäre es, zurückgehen und etwas ändern zu können, oder? Fehler korrigieren zu können.«

»Mich tröstet als Alternative der Gedanke an Paralleluniversen ja«, schaltet sich Ben ein. »Vielleicht ist es woanders ja besser.«

Liv nickt langsam. »Ja, ich finde den Gedanken auch manchmal schön …« Sie wendet sich Sophie zu. »Also die Theorie sagt: Bei jedem Ereignis, bei jeder Entscheidung verzweigt sich das Universum. Es entstehen alle möglichen Versionen der Wirklichkeit. In einem Universum ist das Glas Wasser umgefallen, in einem anderen nicht. In einem Universum hast du Katzen als Haustiere, in einem anderen Hunde. In einem anderen Universum …« Sie stockt kurz. »… ist Emma noch am Leben.«

Ben schaut Liv jetzt direkt in die Augen. Er scheint sich zu wundern, dass sie Emma noch einmal anspricht, und sie ist sich selbst nicht klar, wieso das heute immer wieder passiert. Emma sitzt in ihrem Hirn und rutscht über ihre Zunge ins Draußen, und Liv kann sie dann einfach nicht mehr einfangen. Vielleicht liegt es am Wein, oder an dem unbestimmten Gefühl, dass Sophie eine gute Zuhörerin ist. Sie ist als Ärztin bestimmt toll mit Patienten, denkt Liv, man vertraut ihr sofort.

»Emma …«, beginnt Sophie und schaut fragend von Ben zu Liv.

»Emma ist Livs beste Freundin, die mit dem älteren Mann. Sie lebt nicht mehr, weil sie …«, er schaut schnell zu Liv, »… also, ihr Mann hat sie ermordet. Das war ’ne krasse Sache, wirklich düster.«

Sophie reißt geschockt die Augen auf.

»Und manchmal«, redet Liv weiter, »klammere ich mich an diesen Gedanken. An das mit den Paralleluniversen, weißt du? Dass irgendwo – also irgendwo in diesem riesigen Raum aus Möglichkeiten, wirklich egal wo! – ein Leben weitergeht, das besser ist als dieses hier. Eins, in dem Emma rechtzeitig gegangen ist. In dem er tot ist und nicht sie. In dem sie ihr Leben lebt und ihre Tochter Maja bei ihr ist. Und ich auch. Vielleicht.«

»Oh Gott, mir tut das so leid, Liv, was für ein Albtraum«, sagt Sophie leise. »So Gedanken sind dann wirklich total tröstlich.«

»Ja, aber halt nur, wenn man kurz vergisst, dass man da nie hinkommt«, sagt Liv und lächelt bitter. »Diese Universen sind nicht erreichbar. Sie existieren, wenn überhaupt, nur parallel zu unserem. Es gibt keine Verbindung. Keinen Weg, keinen Tunnel, kein Wurmloch.«

Sie trinkt den letzten Schluck Wein und wünscht wieder einmal, ein Schwarzes Loch würde sie verschlingen, während sie das Thema etwas ungeschickt zurück darauf lenkt, wie Ben und Sophie sich in den Alpen kennengelernt haben, um nicht länger über Emma sprechen zu müssen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Paralleluniversum, in dem sie nicht reden musste, nie wieder, mit niemandem.

BRIGITTE

»Wie war es in der Therapie?«, fragt Brigitte, nachdem Maja auf den Rücksitz geklettert ist.

»Gut.«

»Ja? Das freut mich.«

Brigitte konzentriert sich auf die Straße.

»Dein Opa und ich haben uns überlegt, dass wir morgen mit dir in die Stadt fahren, um ein paar neue Klamotten für den Schulstart zu kaufen«, versucht sie das Gespräch in Gang zu halten, »und du brauchst doch bestimmt noch ein paar Schulsachen, oder?«

Maja sagt nichts.

»Was hältst du davon? Vielleicht hast du ja auch Lust, dir einen Schulranzen auszusuchen? Wir können es richtig krachen lassen, alles neu!«

»Opa wollte mir morgen zeigen, wie man einen Löffel schnitzt.«

Brigitte schielt zu Maja, und für einen Moment ist Emma wieder da. Barfuß auf der Terrasse, mit einem halb fertigen Holzlöffel in der Hand. Neun vielleicht, oder zehn. Elf? Sie hatte sich damals mit dem Schnitzmesser in den Daumen geschnitten und kein Wort darüber verloren. Emma war immer jemand gewesen, der vieles einsteckte, es in sich vergrub und mit sich selbst ausmachte, der alles in eine Schatulle tief in sich drin packte und dort hortete. Was hatte Emma in den letzten Jahren alles vor ihr verborgen? Wenn Brigitte gewusst hätte, was wirklich los war, was sich da zusammengezogen hatte hinter diesem Lächeln, diesem Alles okay, Mama, sie hätte ihre Tochter sofort aus allem herausgeholt, sie hätte Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Aber Emma hatte nichts gesagt. Und nun sitzt ihre Enkeltochter neben ihr im Auto, und alles ist anders und wird nie wieder gut.

»Ja, das macht er auf jeden Fall auch noch. Keine Sorge, versprochen ist versprochen.«

Brigitte schweigt. Eigentlich hatte sie fragen wollen, ob Maja heute mit auf den Glauberg kommen will, doch sie sieht sofort, dass es keiner dieser Tage ist. Die Therapiestunde ist wohl doch nicht so gut gewesen, ihre eigene war übrigens auch nicht gerade toll. Es gab Tränen und wirklich böse Worte, sie ist sogar vulgär geworden, was sonst so gar nicht ihre Art ist. Emmas Tod liegt jetzt über ein halbes Jahr zurück – erst oder schon, sie weiß das nie so genau –, und noch immer fühlt sich alles offen an, so rot, geschwollen, fiebrig. Brigitte hat schon immer eine Abscheu vor Horrorfilmen, doch jetzt ist sie in ihrem eigenen gefangen, kriegt die Bilder der blutigen Kopfhaut ihrer Tochter nicht aus dem Kopf, der rote, aufgerissene und geschwollene Hals, die blutunterlaufenen Augen. Sie hat all das nicht gesehen, also nicht richtig, aber sie weiß es aus der Gerichtsverhandlung, und das Wissen reicht schon, um ihr schlaflose Nächte zu verschaffen. Es reicht für Albträume und unerwünschte Bilder, die sich ihr immer wieder aufdrängen, auch jetzt.

»Oma?«, fragt Maja.

»Ja?«

»Was machst du, wenn du wütend bist?«

Brigitte denkt daran, wie sie der Therapeutin entgegengebrüllt hat: Ich verfluche seine Mutter, die diesen Abschaum von Mensch in die Welt geschissen hat! Auch jetzt noch schämt sie sich so sehr dafür, dass ihr Gesicht heiß wird.

»Das kommt drauf an, Spatz. Also darauf, wieso ich wütend bin, und auf wen.«

»Wenn du auf Opa wütend bist. Was machst du, wenn du so wütend bist, dass du ihn totschlagen willst? Was machst du, damit du dich wieder normal fühlst?«

Brigitte setzt den Blinker, um in ihre Einfahrt abzubiegen.

Natürlich ist sie manchmal so wütend, dass sie denkt: Boaaaah, ich bringe Per um! Aber das ist nie ernst gemeint, bloß eine Redewendung. Dass ihre Enkelin diese Worte wählt, jagt ihr einen Schauer über den Rücken. Was, wenn sie auch … so wird? Können Gene so etwas bewirken? Kann man das Böse vererben, die Wut? Den Hass? Ihre Hände umklammern das Lenkrad noch fester, während sie über die Untiefen in Majas Psyche nachdenkt, mögliche trübe Gewässer, in denen vielleicht dunkle Schatten wohnen. Ist so etwas angeboren? Oder haben Franks Eltern einfach versagt, haben sie sich zu wenig um ihn gekümmert, ihn nicht gut erzogen? Was wird Maja davon übernehmen, hat das Ereignis sie vielleicht so verletzt, dass es sie für immer verkorkst hat?

Brigitte war damals froh, dass Maja vor Gericht nicht aussagen musste. Das alles ging recht schnell – weil Frank geständig und die Beweislast erdrückend war, das eigene Sicherheitssystem im Haus hat ihn und seine Tat aufgenommen –, deshalb gab es schon im Februar die Anklage, Ende April begann der Prozess. Nach siebzehn Verhandlungstagen war alles vorbei. Lebenslänglich. Für Frank bei guter Führung vermutlich nur fünfzehn Jahre, für alle anderen galt das aber wirklich.

Die Therapeutin hatte Brigitte darauf vorbereitet, dass Maja enorme Emotionen entwickeln würde und man sich auch auf heftigere Ausbrüche und tausend andere Eventualitäten einstellen müsse. Doch zu Brigittes Überraschung zeigte Maja nach der Verhandlung und generell kaum Gefühle. Zuerst waren sie erleichtert, weil sie dachten, dass das Kind die ganze Sache doch besser verkraftete, als zu befürchten war. Bis sie nach und nach merkten, dass ihre Enkelin wirklich keine Emotionen zeigt, und das ist dann doch sehr beunruhigend. Sie freut sich nie, sie weint nie, sie wirkt nicht wütend, sie ist immer neutral und unkompliziert. Maja hat alles hingenommen: den Umzug, das neue Zuhause bei den Großeltern, die sie bisher in ihrem Leben immer nur drei oder vier Mal im Jahr für ein paar Tage oder maximal zwei Wochen gesehen hat, den anstehenden Schulwechsel. Wie ein Kind, das nicht elf, sondern elfhundert Jahre alt ist. Abgestorben, denkt Brigitte oft. Zumindest bis gestern, als Maja plötzlich alle Spiegel im Haus zerschlagen hat. Per war in der Firma gewesen, Brigitte im Garten. Als sie ins Haus gekommen ist, um sich etwas zu trinken zu holen und ihre erdigen Hände zu waschen, fand sie statt des Flurspiegels drei große Scherben vor, die noch im Rahmen steckten. Der Rest des Glases lag in Stücken auf der Kommode und auf dem Boden verstreut. Auch im restlichen Haus waren sämtliche spiegelnden Flächen zerstört. Brigitte eilte durch alle Räume, bis sie Maja in ihrem Zimmer fand, wo diese einfach eine Schüssel Müsli gegessen und in einem Comic geblättert hat.

»Wenn ich wütend auf deinen Opa bin, gehe ich raus und mache Gartenarbeit. Mache irgendetwas, bei dem ich meinen Körper doll anstrengen muss. Aber ich denke, das ist eine andere Wut als bei dir, oder?«

Sie stehen in der Einfahrt des Hauses, Brigitte hat den Motor schon ausgestellt.

»Ja«, sagt Maja und schnallt sich ab, »du hast recht. Das ist etwas ganz anderes.«

LIV

Liv sitzt auf der Lehrertoilette. Sie öffnet Instagram und scrollt durch ihren Feed, durch einen bunten Strom aus weichgezeichneten Gesichtern: Menschen, die angeblich irgendetwas überwunden haben, irgendetwas losgelassen oder zumindest eine schlechtere Version ihres Selbst hinter sich gelassen haben, um eine neue, so viel bessere zu begrüßen. Die Posts sind Kaleidoskope aus Pastell und Pathos, Schmetterlinge flattern über Zitate auf Farbverläufen: Du musst niemand anderes werden – nur du selbst (Helvetica, weiß auf Lavendel). Darunter ein Video, in dem eine Frau barfuß über ein Feld läuft, um sich zuerden oder weiß der Geier was.

Liv weiß, dass sie da mitspielt und das alles dadurch pusht, dass sie mit diesen pfefferminzfarbenen und mit Zuckerguss überzogenen Inhalten interagiert. Sie weiß, dass sie diesen Accounts folgt, weil sie irgendetwas sucht, das sich nicht benennen lässt. Vielleicht einen Grund, nicht auszurasten. Vielleicht eine Erkenntnis, die in ihr etwas zum Klingen bringt, statt alles nur zu dämpfen, vielleicht irgendetwas, das ihre in alle Himmelsrichtungen zersprungenen Herzteile wieder zusammensetzt. Vielleicht aber auch nur eine freundliche Stimme, die ihr sagt, dass nicht alles ihre Schuld ist, dass sie okay so ist, dass alles irgendwie gut werden könnte. Und natürlich hat sie den letzten Post gespeichert. Natürlich hat sie bei der Story auf Mehr erfahren gedrückt. Natürlich hat sie auf den Link geklickt, obwohl der Link immer nur zu einem E-Book führt, das die sieben Schritte zu innerer Freiheit oder etwas Ähnliches verspricht. Sie hat mittlerweile eine ganze Bibliothek solcher PDFs auf ihrem Handy. Sie liest zwar kaum eines davon, doch sie fühlen sich an wie Vorräte. Wie Müsliriegel und PET-Flaschen mit Wasser im Schrank, falls die Welt untergeht. Falls mal was ist, wie ihre Mutter immer sagt.

Einmal hatte sie Emma eines dieser E-Books weitergeleitet, halb ironisch, dazu ein Meme über verlorene Seelen, die ihr Leben neu ausrichten müssen, irgendein Blabla. Emma reagierte mit einem Smiley, der die Augen verdrehte.

Wie lang ist Emma jetzt schon tot, denkt Liv, wie lange bin ich schon ohne sie, ohne die Möglichkeit, noch einmal neben ihr zu sitzen, ihre lebendige Wärme zu spüren? Emma war die Sonne, war der Mond, war so flimmernd und glitzernd wie die Sterne am dunklen Himmel, jetzt ist alles nur noch Einöde – und das schon wer weiß wie lang (sieben Monate, achtzehn Tage). Liv hat das Gefühl, dass die Zeit sie austrickst. Als sie Kind war, lag die Zukunft wie ein riesiges leuchtend gelbes Rapsfeld ausgebreitet vor ihr, all die Jahre, Monate, Stunden, Minuten, Sekunden, alles war golden und strahlend, bis zum Horizont war kein Ende in Sicht. Wenn man so jung ist, fühlt sich die Zeit endlos an, sie dehnt sich wie Kaugummi, was oft auch sehr anstrengend ist, wenn man auf etwas wartet. Doch jetzt scheint die Zeit immer schneller zu vergehen, Liv kommt es immer häufiger so vor, nicht mehr mitzukommen. Ihre Oma hatte immer versucht, ihr das zu erklären, doch sie hat es damals noch nicht verstanden, dieses Das Leben nach dem achtzehnten Lebensjahr geht so schnell vorbei wie die ersten achtzehn Jahre, du wirst schon sehen. Als Kind fühlt es sich meist so an, als wäre das Umfeld um einen herum stabil, was das Zeitgefühl sich ebenfalls ausdehnen lässt – bis man irgendwann begreift, dass das gar nicht der Fall ist.

Liv ist Anfang dreißig, und jetzt kommen die Einschläge immer näher, Menschen in ihrem Alter erhalten auf einmal Diagnosen, haben Unfälle; die Großeltern ihrer Generation sterben, auch die ersten Eltern erwischt es schon. Und Emma, immer wieder Emma. Was kommt nach ihr? Kein Plan. Liv rast auf ihren eigenen Tod zu, verliert unterwegs Menschen und hat keine Ahnung, wie sie auf Stopp drücken soll.

Sie steckt das Handy in die Hosentasche und verlässt die Toilettenkabine. Ein paar Spritzer Wasser ins Gesicht, dann nimmt sie das Handy doch wieder in die Hand. Nur noch eine Story. Nur noch ein Posting, ein wenig Ablenkung von diesen Gedanken, in denen sie sich verheddert und die sie nach unten ziehen. Nur noch das Versprechen einer einzigen Transformation. Man kann ja nie wissen.

*

»Ich verstehe nicht, wieso du immer diesen ganzen Quatsch liest«, sagte Emma und ließ die Beine über die Armlehne des Sofas baumeln.

»Das ist kein Quatsch«, sagte Liv. Sie hörte direkt, wie defensiv es klang, und das nervte sie.

»Doch. Leute, die dir einreden wollen, dass du nur tief genug in dein Herz atmen musst, und dann wird alles gut. Schlangenölverkäufer, die nichts anderes als deine Kohle wollen. Die nutzen deine Unsicherheiten aus, um sich ’ne goldene Nase zu verdienen.«

Liv wischte mit mehr Kraft über den Esstisch, als nötig gewesen wäre. »Nichts im Leben ist kostenlos.«

»Außer der Tod. Und schlechte Ratschläge, die gibt’s gratis auf Instagram.«

Liv wusste selbst nicht, warum sie diese Accounts überhaupt noch abonnierte. Diese Menschen mit ihren blendend weißen Zähnen, die immer ein bisschen zu perfekt aussahen, die die perfekten Partner und Kinder und perfekte Wohnungen oder Häuser hatten, die Tonnen von perfekten Freundinnen und Freunden und anscheinend einen Fahrplan hatten, wo ihr verdammtes perfektes Leben hingehen soll. Menschen, die eine absolute Ruhe und Sicherheit ausstrahlten, eine Souveränität, die Liv fehlte. Manchmal klickte sie sich durch zwanzig Slides mit Pseudoweisheiten, speicherte Bilder ab, auf denen stand: Du bist genug und Heilung ist kein Ziel, sondern ein Weg. Ein bisschen hasste sie sich schon dafür, aber sie konnte auch nicht damit aufhören, weil sie hoffte, dass es vielleicht doch irgendwas bringt. Die Accounts haben teilweise Millionen Follower, liegen die alle falsch? Das konnte sie sich nicht vorstellen.

»Ich bezahl doch gar nix«, sagte sie, und es klang, als müsste sie sich selbst überzeugen. »Ich lad nur ein paar kostenlose PDFs runter.«

»Erster Schuss gratis«, murmelte Emma. »Dealerlogik.«

Es stimmte außerdem gar nicht. Sie gab auch mal Geld aus, kaufte Bücher und Onlinekurse, und momentan überlegte sie, ob sie bei so einem Retreat mitmachen sollte. Vier Tage auf einem idyllischen Bauernhof im Schwarzwald, Yoga und Arbeit am inneren Kind.

Emma sah sie lange an, eine Augenbraue leicht hochgezogen, als würde sie überlegen, ob sich eine Antwort überhaupt noch lohnte. »Du willst Regeln«, sagte sie dann, »willst einen Plan. Wenn du dies tust, passiert jenes. Kontrollierbare Variablen, hübsch sortiert. Wie im Labor bei deinen Experimenten.«

Liv spürte, wie sich etwas in ihr zusammenzog. Ja, gut, vielleicht war es genau das. Na und? Sie hatte Jahre damit verbracht, Systeme zu studieren. Planetenbahnen, Konstanten und Variablen, Teilchen, die sich so verhalten mussten, wie es die Naturgesetze verlangten. Alles hatte eine Logik. Alles gehorchte etwas. Nur das Leben nicht, vor allem ihres nicht. Nichts gehorchte ihr, sie hatte nichts im Griff, nichts unter Kontrolle.

»Und was ist daran schlimm?«, fragte Liv. Sie hatte den Lappen weggelegt und sich auf den Sessel neben dem Sofa gesetzt, Beine angezogen, Kopf auf die Knie.

Emma zuckte mit den Schultern, trank einen Schluck ihres koffeinfreien Kaffees, stellte die Tasse ab und strich sich dabei wie beiläufig über ihren Bauch, der sich unter dem lockeren Shirt noch nicht abzeichnete. Livs Blick blieb einen Moment daran hängen. Sie wusste, was es mit dem Bauch auf sich hatte, welches Geheimnis darin versteckt war.

»Nichts«, sagte Emma schließlich. »Also wenn du kein Problem damit hast, dass das Leben sich einen Dreck um deine Logik schert. Dass es eigene Pläne hat und dich mitreißt. Wenn du akzeptieren kannst, dass es halt nicht immer in perfekt berechenbaren Umlaufbahnen läuft, weißt du? Deren Leben ist so super perfekt auf Instagram, klar, aber du glaubst doch nicht, dass das wirklich so ist, oder? Willst du so ein Leben haben? So ein Fake-Leben?«

»Ich will halt … keine Ahnung. Ich will eben nicht das Gefühl haben, schon aufgegeben zu haben. Ich will irgendwie mehr …«

»Man kann manche Sachen einfach passieren lassen, sich vom Fluss treiben und herumwirbeln lassen, mit dem Vertrauen, dass es alles schon irgendwie wird. Nicht?«

»Ich bin halt gern vorbereitet oder versuche, manche Dinge selbst in die Hand zu nehmen.«

»Worauf denn vorbereitet? Liv, du sammelst quasi Vorräte für den Weltuntergang, gehst immer vom Worst-Case-Szenario aus. Emotionales Dosenfutter wird dir nicht weiterhelfen, das alles hat mit der echten Welt nichts zu tun. Du musst mal raus, sonst wird sich nie was ändern! Die Leute da in deinem Handy können dir doch nicht sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Du bist auf alles vorbereitet, aber baust dein Leben so auf, dass gar nichts passiert, auf das du vorbereitet sein musst, verstehst du, was ich meine?«

»Lass mich doch«, antwortete Liv, »andere Leute bauen sich Bunker, lagern Konserven ein, horten Waffen und üben den Hitlergruß, da finde ich meinen Coping-Mechanismus deutlich gesünder.«

Emma lehnte sich zurück und betrachtete sie für einen Moment, ernst, ganz ohne Spott. »Das ist doch kein Vergleich. Mann, Liv, ich glaub, du unterschätzt, wie viel du schon schaffst«, sagte sie. »Und dass du das ohne Kursprogramm und Motivationsmantra tust, dass du dir viel aufgebaut hast, ganz allein. Dass du das alles schon verdammt gut hinkriegst, und dass diese Unzufriedenheit die Stimme deiner Mutter in deinem Kopf ist, die dir sagt, dass du nicht genug bist. Aber du bist genug, und du hast so viel erreicht! Dein Leben entwickelt sich doch gut, gib ihm Zeit. Gib dir Zeit! Ich verstehe dich eh nicht, sieh mich doch mal an!«

»Du hast einen Mann, ein tolles Haus, ein Kind, und das zweite ist unterwegs. Das ist nichts?«

»Hey, du hast auch ein Kind, zumindest ein bisschen. Du bist schließlich Majas Patentante!« Emma starrte stirnrunzelnd auf ihren Bauch und piekste mit dem Zeigefinger hinein. »Aber uff. Ich weiß nicht. Das ist mir ja alles irgendwie zugestoßen. Ich hatte alles ganz anders geplant. Ich wollte doch nach Rom …«

Der Satz hing zwischen ihnen in der Luft, und Liv fühlte sich plötzlich schlecht. Emma hatte große akademische Pläne gehabt, hatte viel gewollt – und jetzt? Alles wie Staub vom Wind verweht.

»Ach keine Ahnung, vielleicht ist das bei mir auch einfach so dieses Frauending«, murmelte Liv.

»Was meinst du?«

»Na, diese permanente Unzufriedenheit. Dieses Gefühl, nie genug zu sein. Und ja, ich bin nicht dumm, ich weiß, dass diese perfekten Welten auf Instagram und Co. dazu beitragen, dass ich mich noch mieser fühle … Gleichzeitig hoffe ich dennoch, irgendwas daraus mitzunehmen, und wenn es auch nur irgendeine Form von Inspiration ist, weißt du?« Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Meine Mutter sieht mich als Versagerin, weil ich Physikerin geworden bin und keine große Künstlerin oder Musikerin. Das hatte sie für mich vorgesehen, da wurde ich ja meine ganze Kindheit drauf gedrillt.«

»Ja, ich weiß noch, das Cello …«

»Mein Gott, ich hasse klassische Musik! Dass mein Bruder auch Physiker ist, ist natürlich völlig okay. Bei ihm ist das was anderes, außerdem hat er jetzt wieder eine feste Freundin, geregelte Verhältnisse, alles paletti. Und ich? Ich hab weder einen Mann noch ein Kind und auch keine supertolle Ausnahmekarriere, und das macht ihr zu schaffen. Letztens sagte sie sogar, dass es für sie voll okay wäre, wenn ich eine nette Frau mit nach Hause bringen würde, sie sei doch total liberal, und ich müsse mir da keine Sorgen machen, falls da jemand sei. Kein Scheiß!«

Emma lachte.

»Und irgendwie … Ich weiß nicht. Ich bin halt nicht zufrieden. Und du hast so viel und bist es auch nicht. Und dann seh ich meinen Bruder. Total im Reinen mit sich, komplett entspannt! Keine ständigen Zweifel, kein ständiges Hadern! Dumm und glücklich! Und fast alle Frauen, die ich kenne, drehen sich ständig in Schleifen. Machen sich Vorwürfe. Fragen sich, ob sie genug sind, ob Kinder ja oder nein. Ob sie zu viel sind. Ob sie zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung, zu emotional, nicht fürsorglich genug sind, ob sie genug Freundinnen und Freunde haben, ob sie zu viele oder zu wenige Klamotten haben, ob sie genug Hobbys haben oder zu wenige, ob sie die richtigen Hobbys haben oder vielleicht die falschen, also unweibliche und für Männer unattraktive Hobbys. Na ja, deshalb meine ich das mit dem Frauending. Und ja, bevor du es sagst: Ich weiß, dass dieses Vergleichen mit Influencerinnen jetzt nicht gerade zur Zufriedenheit beiträgt, ich bin ja kein kompletter Holzkopf.«

Emma sah Liv einen Moment schweigend an. »Da hast du doch deine Lösung. Oder nicht? Du musst deinen Perfektionismus mal ein bisschen schleifen lassen, du sagst damit ja selber, dass das alles nicht wirklich echt ist, deine Zweifel und alles. Sie sind unbegründet. Sei doch mal im Hier und Jetzt, lösch die App und scheiß auf den ganzen Kram. Perfektionismus macht alles nur schlimmer, oder nicht? Macht das Leben einfach … beige.«

Liv dachte daran, wie oft sie Dinge abgebrochen hatte, weil sie nicht perfekt liefen. Wie oft sie sich selbst ausgebremst hatte, bevor überhaupt etwas so richtig begann. Dachte an ihre akademische Karriere, die sie hingeworfen hatte – ohne Not, wie ihre Mutter damals sagte. War es zu früh gewesen? Hatte sie zu überzogene Ansprüche an sich oder daran, wie es laufen sollte? Hat sie zu schnell klein beigegeben, als der Druck am Institut immer stärker wurde, ist sie zu schnell unter den Witzchen der älteren männlichen Garde zusammengeknickt? Unter dem Spott, den Blicken und den abfälligen Kommentaren? Andere halten es auch aus, wieso nicht sie?

»Hast ja recht«, brummte Liv. »Ist vielleicht wie bei meinen Experimenten: einfach immer weitermachen, und vor allem auch mal was anderes ausprobieren, wenn ein Weg nicht klappt. Vielleicht geht es im Leben ja eh nur darum, nicht stehen zu bleiben und sich halt durchzubeißen oder so, nicht immer zu zögern. Keine Ahnung.«

Emma grinste. »Klingt wie was, das du in eine von diesen PDFs oder auf so ein Bildchen auf Instagram schreiben könntest.«

»Na toll. Jetzt bin ich auch noch meine eigene Schlangenölverkäuferin.«

Emma lachte leise. »Wäre zumindest billiger. Jaaaaa, ich weiß genau, dass du auch die Bücher kaufst, ich hab eins auf dem Klo gesehen!«

Liv vergrub ihr Gesicht in ihren Händen und lachte.

*

Liv geht den Flur im ersten Stock entlang, vorbei an Stellwänden mit laminierten Ergebnissen aus dem Biologieunterricht. Die Evolution des Pferdes, daneben eine Fotoserie über Plastik im Alltag, ein Poster über die Bienenstöcke im Schulgarten. Es hat gerade geblinkt, die Tür zum Physiksaal steht einen Spalt offen. Sie schiebt sie auf und tritt ein.

Die Klasse ist schon da. Stufe zehn, dreiundzwanzig Schülerinnen und Schüler, von denen mindestens die Hälfte aussieht, als hätte man sie aus dem Tiefschlaf in diese Pflichtveranstaltung geschleift. Was vermutlich auch so ist, denn es ist acht Uhr morgens, außerdem die letzte Woche vor den Ferien. Drei Jungs in der letzten Reihe haben ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, zwei Mädchen in der zweiten Reihe stecken die Köpfe zusammen und lachen über etwas auf einem Handy. Ein Junge mit Locken sieht zu ihr auf und sofort wieder weg. Das ist der eine, der immer alles mitschreibt. Der Typ, der wahrscheinlich Physik studieren und dann Ingenieur oder Klimamodellierer werden oder irgendwas mit Halbleitern machen wird. Die anderen? Mal sehen. Manchmal, wenn sie die Klasse betrachtet, sieht Liv sich selbst und Emma auf den billigen Plastikstühlen im Physikraum sitzen, Flüsterattacken, Kichern, kleine zerknitterte Zettelchen, die Emma immer wieder zu Liv rübergeschoben hatte. Ist dein Gehirn gerade auch aus? Meines sagt nur blablabla Elektroden. Chillen im Grüni in der Freistunde? Ich kauf uns Eistee.

Sie stellt ihre Tasche auf das Lehrerpult, klappt den Laptop auf, steckt das HDMI-Kabel ein, wartet, bis der Beamer hochfährt. Kein Geräusch außer den summenden Leuchtstoffröhren und jemandem, der mit irgendwas raschelt, vielleicht einer Packung Gummibärchen. Sie blickt kurz in die Runde, dann zum Whiteboard, an dem noch eine Zeichnung aus dem letzten Kurs prangt: das Schalenmodell des Atoms, Elektronen wie kleine Planeten, mit Pfeilen, die angeben, wo sie hinfliegen würden, wenn man Energie zuführt. Sie wischt alles weg und dreht sich dann zur Klasse.

»Okay. Na, wie geht’s euch? Ich weiß, es ist viel zu früh, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Wir fangen heute mit Atom- und Teilchenphysik an, das wird uns nach den Ferien viel beschäftigen. Ich dachte mir, ist vielleicht nicht schlecht, wenn ihr es schon einmal gehört habt.«

Keine Reaktion.

Sie schreibt an das Board:

Atomphysik – Teilchenphysik – Modelle der Wirklichkeit.

»Hat jemand eine Vorstellung, worum es da geht? Oder zumindest, was ihr euch darunter vorstellt?«

Wieder ein kurzes Rascheln, ein Husten. Dann nichts.

»Echt, niemand?« Liv sieht zu dem Lockenkopf rüber. »Anton?«

»Die Teile, die alles zusammenhalten. Die Materie.«

»Genau, sehr gut! Es geht im Grunde darum, wie die Welt aufgebaut ist, wenn man ganz tief hineinzoomt. Nicht das, was man von außen sehen kann, also Zellen oder Moleküle – sondern noch viel kleiner. Atome. Und noch kleiner: die Teile, aus denen Atome bestehen. Wenn man da genau hinschaut, und ich meine richtig genau, wird es irgendwann ziemlich schräg. Denn dann ist nicht mehr so ganz klar, ob das, was man da sieht, überhaupt noch feste Teilchen sind. Oder eher so etwas wie … nun, wie Wahrscheinlichkeiten, die sich verhalten, als wären sie Teilchen.«

Fragende Gesichter.

Sie klickt auf den Knopf ihrer Fernbedienung. Die erste Folie erscheint: ein Mann mit Schnurrbart, leicht mürrischer Blick, schwarz-weiß. Darunter steht: Rutherford’scher Streuversuch, 1909.

»Das hier ist Ernest Rutherford«, sagt Liv zur Klasse, und dann erklärt sie ihnen den Versuch, mit dem die Existenz des Atomkerns belegt wurde, und die Theorie dahinter, und immer wieder meint sie, im Augenwinkel Emma zu sehen, mit dieser gespielten Aufmerksamkeit, während sie die ganze Zeit Zettelchen unterm Pult weitergab. Was würde Liv für so ein Zettelchen geben, hätte sie doch nur eins aufgehoben. Doch wie hätte sie damals ahnen können, dass sich alles so entwickelt? Wie hätte sie erahnen können, dass sie ihre beste Freundin so jung verliert, dass sie sie so verliert, dass sie jetzt für den Rest ihres Lebens auf einem riesigen Gesteinsbrocken durchs dunkle und eiskalte Weltall rasen muss, ohne Emma an ihrer Seite, ohne ihren Fixstern, der ihr den Weg nach Hause zeigt? Sie zeichnet den Versuchsaufbau an die Tafel und lässt sich extra Zeit damit, damit sie die Tränen wegblinzeln kann, bevor sie sich wieder zur Klasse zurückdrehen und so tun muss, als wäre alles ganz normal, dabei ist nichts mehr normal und wird es nie wieder sein.

EMMA

»Hat sie nicht seine Augen? Mein Gott, schaut doch nur, dieses Blau! Und die feuerroten Haare!« Brigitte beugte sich über die Wiege ihrer kleinen Enkelin. »Oh, Per, schau nur, wie winzig sie ist!« Weiches Licht fiel durch das Fenster, spielte mit den Blättern der Zimmerpflanzen und sprenkelte flatternde Schatten wie Sommersprossen über das Gesicht des Babys.

»Aber sie hat deine Ohren«, urteilte Per und musterte das Baby genau.

Emma schwieg. Sie hörte ihren Eltern geduldig zu, wie sie sich gegenseitig die Summe ihrer Gene in der Enkelin bestätigten.

»So klein warst du auch mal«, sagte Per und legte seiner Tochter strahlend den Arm um die Schulter. Die tiefen Linien um seine Augen – alles Lachfalten, wie er stets betonte – zogen sich zusammen. »Da erinnere ich mich noch gut dran! Nur war dein Haar rabenschwarz, und bis es so hellbraun wie heute wurde, hat es ein paar Jahre gedauert. Du siehst deiner Mutter ähnlicher als mir, allerdings hattest du meinen großen Zinken geerbt, was mir immer ein wenig leidgetan hat. Aber Gott sei Dank bist du in die Nase reingewachsen!«

»Im Gegensatz zu dir«, stichelte seine Frau.

»Leider ja. Nun, wie ist es so?«, wandte er sich wieder an seine Tochter. »Also als frischgebackene Mama? Im Krankenhaus warst du ja noch ganz überwältigt, aber hast du dich jetzt schon etwas eingelebt?«

Emma spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde, ganz so, als hätte ihr Körper schon geantwortet, bevor sie es selbst begreifen konnte. Sie strich sich die Haare zurück und sah von ihrer Mutter zu ihrem Vater. Ihre Eltern waren noch recht jung, beide Ende vierzig. Sie selbst war erst einundzwanzig, und wenn sie ehrlich auf die Frage ihres Vaters antworten würde, würde sie Folgendes sagen müssen: Schrecklich fühlt es sich an, es überfordert mich, ich bin zu jung, ich habe Angst, dass ich das nicht hinkriege, muss dauernd daran denken, dass es ein Versehen war. Ich habe Angst, dass ich sie fallen lasse, dass ich nicht verstehe, wieso sie weint. Ich habe Angst, dass ich nicht erkenne, wenn sie krank ist, dass ich sie falsch halte, dass ich ihr die weiche Fontanelle am Kopf eindrücke und sie damit kaputtmache. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr aufhören kann zu weinen – nicht vor Glück, sondern aus Verzweiflung. Ich habe Angst, weil ich den Vater dieses Kindes kaum kenne, ich habe Angst, weil ich zu weit von euch entfernt wohne, und dass ich das ohne euch nicht schaffe. Ich habe Angst, dass ich niemals wieder schlafen kann, habe Angst, dass ich diesen kleinen ungeformten Lehmklumpen versaue, dass sie wegen mir eine Mörderin wird oder einfach drogenabhängig und obdachlos, habe Angst, dass sie mich dafür hassen wird. Ich fürchte mich davor, mit ihr allein zu sein, weil ich dabei das Gefühl habe, dass ich nicht in ihrer Nähe sein will, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie liebe, dabei bin ich doch ihre Mutter. Sollte sich das nicht anders anfühlen? Ich habe Angst, weil ich mir sicher bin, das alles richtig, richtig schlecht zu machen, habe Angst, weil ich das vielleicht alles gar nicht will. Stattdessen sagte sie: »Es ist toll!« Sogar ein Lächeln brachte sie zustande.

Ihre Mutter zwinkerte ihr zu. Emma fühlte sich unwohl, wollte schreien: Wieso sieht es denn keiner? Als hätte sie ein Kleid an, das nicht passte, und alle täten so, als säßen die Nähte perfekt. Frank trat an ihre Seite und legte ihr den Arm um die Schulter, die ihr Vater erst ein paar Sekunden vorher freigegeben hatte.

»Na, was sagt ihr?« Erwartungsvoll sah er seine Schwiegereltern an.

»Sie ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten, Frank. Und die Haare erst!«, sagte Brigitte und schlug vor Entzücken die Hände zusammen.

Emmas Mann Frank hatte karottenrote Haare und blaue Augen, und ihre gemeinsame Tochter hatte sich am Genbüfett offenbar nicht gescheut, die optischen Merkmale ihres Vaters schaufelweise zu übernehmen, sodass für auch nur die geringste Ähnlichkeit mit ihrer Mutter kein Platz mehr geblieben war. Sogar den Knick im rechten Ohr hatte sie von ihm geerbt.

Frank lachte. »Sie sieht aus wie ein kleiner Kobold.«

»Ja, meine Mutter sagte doch: wie du.« Emma lächelte ihren Mann an.

Der zog die Augenbrauen hoch. »Na ja, so schlimm kann es bei mir nicht sein, schließlich hast du vor gar nicht so langer Zeit ja erst vor dem Altar Ja, ich will gesagt.«

Alle lachten, auch Emma. Sie war es gewohnt zu lachen, wenn Frank Witze machte. Mittlerweile ging das ganz automatisch, egal ob sie seine Worte lustig fand oder nicht. Hahaha, der war gut! Es war einfacher, wenn sie lachte. Dann sah er sie nicht so forschend an, stellte nicht so viele Fragen, versuchte nicht immer, sich durch ihre Hülle bis zu den empfindlichen und verletzlichen tieferen Regionen durchzunagen. Der Arm auf ihrer Schulter fühlte sich schwer an.

»Ich glaube, Maja muss gewickelt werden«, sagte sie und hob ihre Tochter, die definitiv nicht gewickelt werden musste und bis jetzt seelenruhig geschlafen hatte, aus der Wiege. Maja wachte auf und begann zu weinen.

Emma hatte vorher natürlich gewusst, dass das auf sie zukommen würde, sie hatte ein Baby erwartet, und Babys weinen und schreien, wie sonst sollten sie sich bemerkbar machen? Aber sie hatte nicht damit gerechnet, wie sehr ihr dieses Geräusch zusetzen würde. Wie sehr es sich in ihr Gehirn einbrennen, wie es sie im Wachzustand und in ihren Träumen verfolgen würde, bis sie den Hass, der in ihr aufstieg und sich mit den begleitenden Schuldgefühlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte, fast greifen konnte. Es machte sie fertig, dieses Geräusch, es fraß sich bis zu ihren Knochen durch, auch in dem Punkt war Maja genau wie ihr Vater. Beide gingen ihr unter die Haut, beide ließen Emma keinen Raum, einfach mal nur zu denken, mal kurz zu verschnaufen und endlich, endlich mal nachzudenken. Sie nagten, kauten, zerrten und kratzten an ihr, sie gruben sich vor bis in Emmas Kern. Sie hatte Kinder haben wollen, später mal, und jetzt kam alles ganz anders, und vorgestellt hatte sie es sich ebenfalls ganz anders.

Schon die Schwangerschaft war furchtbar gewesen. Die erste Hälfte hatte Emma sich so viel übergeben müssen, dass sie regelmäßig im Krankenhaus war, weil sie zu viel Flüssigkeit und Gewicht verloren hatte. Nichts bekam sie runter, nicht einmal einen Paprikaschnitz hatte ihr das Baby gegönnt. Alles hatte Ekel verursacht, jeder Geruch, jeder Geschmack, selbst Wasser konnte sie oft nicht bei sich behalten. Frank schien ihr das übel zu nehmen. Als hätte sie sich nicht wirklich bemüht, eine komplikationslose Schwangerschaft zu haben, als hätte sie sich nur zusammenreißen müssen. Das sagte er oft: Du musst dich einfach nur ein bisschen zusammenreißen, das ist doch ganz natürlich für eine Frau! Im siebten Monat hatte Emma eine Verschnaufpause, und sie und ihre Ärztin hatten gedacht, dass es jetzt besser werden würde, auch Frank war deshalb in Hochstimmung, aber dann wurde bei ihr eine Präeklampsie diagnostiziert. Emma hatte Bettruhe einhalten müssen, um ihren Blutdruck unter Kontrolle zu kriegen. Frank war immer wieder von der Kanzlei nach Hause gekommen, um sich um sie zu kümmern, und das hat er auch wirklich liebevoll gemacht. Manchmal hatte Emma gedacht, dass sie sich vielleicht wirklich zu wenig zusammenriss, schließlich bekamen Frauen schon seit Jahrtausenden Kinder, war sie einfach nur zu sensibel? Eines Tages hatte sie deshalb versucht, die Wäsche zu machen, und dabei war ihr Blutdruck so in die Höhe geschnellt, dass ihr schwindelig geworden war, sie das Gleichgewicht verloren hatte und mit dem Kopf gegen den Couchtisch geknallt war. Als Frank kurz darauf nach Hause gekommen war und sie blutüberströmt und wimmernd auf dem Boden liegen gesehen hatte, war er völlig außer sich. Er hatte sie angebrüllt, was sie sich denken würde. Ob sie sein Kind umbringen wolle, wieso sie sich nicht an die einfachsten Anweisungen halten könnte. Kriegst du es nicht einmal hin, deinen Arsch im Bett zu lassen, was ist daran so schwer? Sie war so schockiert, er hatte noch nie auf diese Art und Weise mit ihr gesprochen. Er hatte dann den Krankenwagen gerufen, und kurz bevor die Sanitäter angekommen waren, hatte er geweint und sie um Verzeihung gebeten. Er habe es nicht so gemeint, er habe unter Schock gestanden, hatte Angst, sie beide zu verlieren. Emma hatte ihn verstanden, es war ja auch ihre Schuld gewesen, oder? Und es war ja nicht nur ihr Kind, sondern auch seins, das sie dadurch gefährdet hatte. Sie hätte liegen bleiben, hätte sich an die Anweisungen der Ärztin halten sollen. Sie hatte sich bei ihm entschuldigt, während die Sanitäter sie auf einer Trage fixiert hatten, und dann hatten sie und Frank sich fest an den Händen gehalten, während der Gynäkologe im Krankenhaus überprüft hatte, ob mit dem Baby alles in Ordnung war. Nach Emmas einwöchigem Krankenhausaufenthalt hatte Frank eine Haushälterin eingestellt, die sich um das Haus und Emma kümmern sollte, während er arbeiten musste. Frank hatte sie nach der Geburt jedoch direkt wieder gekündigt. Ich bin ja jetzt erst einmal in Elternzeit, hatte er gesagt, da kann ich dich unterstützen. Das tat er auch, doch wie sollte es danach weitergehen? Frank würde die ersten drei Monate mit ihr zu Hause sein, dann wären es nur Emma und das Baby. Sie wollte ihn eigentlich bitten, wieder eine Haushaltshilfe einzustellen, andererseits bekommen andere Frauen das ja auch einfach so hin. Sie hatte es ja noch nicht einmal versucht, vielleicht war es doch einfacher, als es sich jetzt anfühlt? Es würde mit dem Baby doch bestimmt leichter werden, wenn sie sich eingewöhnt hat, oder? Ihre Mutter hatte auch keine Haushaltshilfe gehabt, welche Frau hat so was schon, so einen Luxus? War sie mittlerweile vielleicht einfach zu verwöhnt, war sie das Problem und nicht das Baby oder Frank oder sonst jemand?

Als Emma jetzt ihre schreiende Tochter aus dem Zimmer trug, schienen der Flur und die Treppe länger als sonst. In der Einsamkeit des Kinderzimmers schrumpfte die Welt auf sie und Maja zusammen. Die Schreie verstummten wie auf ein Stichwort und hinterließen eine Stille, die fast noch schlimmer war. Emma blickte auf den kleinen Haufen Mensch hinunter, ihre Augen wanderten über die vertrauten und doch fremden Gesichtszüge. Sie sieht Frank wirklich ähnlich, dachte sie, aber diese Erkenntnis verschaffte ihr nicht das erhoffte wohlige Gefühl. Sie betrachtete ihre Tochter genauer. Wo war dort Platz für sie? Hatte sie ihre Nase? Bei Neugeborenen war es schwer zu sagen, wie sich die kleinen, schrumpeligen Gesichtszüge einmal entwickeln würden. Emma spürte, wie Widerwillen in ihr aufstieg. Maja schien ihren Vater lieber zu haben als Emma, sobald Frank sie im Arm hatte, war das Kind still. Es fühlte sich für sie auch so an, als hätten Franks Gene ihre Tochter an sich gerissen, als hätte er sie ihr in dem Moment entrissen, als sie die Nabelschnur durchtrennten. Emma fühlte sich paranoid und schäbig, so etwas zu denken. Alle wollen einen Vater, der sich für sein Kind interessiert, und Emma ist das dann zu viel, oder wie? Sie sollte froh sein, sie sollte glücklich sein, das Baby ist gesund, Frank ist verliebt in sie beide, und alles ist doch gut, oder?

»Ich bin deine Mama«, flüsterte sie, während sie mechanisch das Wickelprogramm abspulte und das Baby sich wehrte, strampelte und erneut schrie, schrie, schrie. »Ich bin deine Mama, und ich weiß, dass ich dich viel mehr lieben sollte, aber … Du bist eine Fremde, ich kenne dich erst seit drei Wochen, also so richtig, außerhalb des Bauchs halt. Wie kann man jemanden lieben, den man erst seit drei Wochen anschauen und anfassen kann? Mein Gott, das ist alles so irre, ich muss mich doch erst an dich gewöhnen …« Die aufsteigenden Tränen blinzelte sie weg. Sie wusste, dass irgendwas nicht mit ihr stimmte, und sie war froh, dass Maja ihre Worte noch nicht verstehen konnte. Diese kleine, fremde Außerirdische, die plötzlich in ihr Leben gekracht war und von der sie die meiste Zeit das Gefühl hatte, sie nicht zu verstehen. Dennoch hing Majas Leben davon ab, dass ihre Eltern sie liebten, und das machte Druck. Emma kam sich vor wie eine Schauspielerin bei dem Versuch, eine Rolle zu spielen, die für sie um ein Vielfaches zu groß war. Als sie Maja fertig gewickelt hatte, war das Baby erst still und sah seine Mutter mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Das kleine Gesicht war rot und verheult, und als Emma zögerlich lächelte, fing Maja wieder an zu schreien. Emma nahm sie auf den Arm und wiegte sie, aber es half nichts.

»Es tut mir leid, dass ich deine Mutter bin«, flüsterte sie, »es tut mir leid, dass ich dich nicht verstehe«, sagte sie. »Aber bitte, bitte hör doch auf, so dermaßen gegen mich anzuschreien …«

Und während sie versuchte, ihrem Kind die wunde Brustwarze in den Mund zu drücken, begann sie selbst auch zu weinen, aber leise, damit ihre Eltern und Frank es nicht hören konnten.