6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

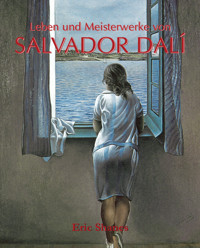

Maler, Designer, Hersteller von seltsamen Gegenständen, Autor und Filmemacher: Dali wurde der Berühmteste der Surrealisten. Bunuel, Lorca, Picasso und Breton hatten einen großen Einfluss auf seine Karriere. Dalis und Bunuels Film "Ein andalusischer Hund" markierte seinen offiziellen Einstieg in die festgefügte Gruppe der Pariser Surrealisten, wo er Gala kennen lernte, seine lebenslange Gefährtin und die Quelle seiner Inspiration. Aber seine Beziehung verfiel bald bis zu ihrem endgültigen Ende mit André Breton im Jahr 1939. Trotz allem blieb Dalis Kunst in ihrer Philosophie und Ausdrucksweise surrealistisch, und ein Schulbeispiel für Humor, Reinheit und Erforschung des Unbewussten. Während seines ganzen Lebens war Dali ein Genie der Selbstvermarktung, indem er seinem Ruf eine mystische Note zufügte und immer beibehielt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 52

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Autor: Eric Shanes

Cover: Stéphanie Angoh

Layout: Julien Depaulis

© Parkstone Press International, New York, USA

© Confidential Concepts, Worldwide, USA

ISBN:978-1-78160-721-3

Weltweit alle Rechte vorbehalten

Eric Shanes

INHALT

Die öffentlichen Geheimnisse des Salvador Dalí

Die Jahre des Königs. Kindheit und Jugend in Figueras und Cadaqués

Vom Außenseiter zum Dandy. Studienjahre in Madrid

Eine Freundschaft in Versen und Stillleben. Dalí und García Lorca

Das zerschnittene Auge. Dalí und Buñuel

Gala oder die Heilung. Die surrealistischen Jahre in Paris

Die Bilder hinter den Bildern. Paranoia als Methode

Zwischen den Welten. Erste Erfolge in Amerika

Wandlung zum Göttlichen. Zeit der Ehrungen und des Reichtums

1.Hafen von Cadaqués, nachts, 1919.

Öl auf Leinwand. 18,7 x 24,2 cm,

Salvador Dalí-Museum,

Sankt Petersburg (Florida), USA.

Die öffentlichen Geheimnisse des Salvador Dalí

Im Alter von 37 Jahren schrieb Salvador Dalí seine Autobiographie. Unter dem TitelThe secret life of Salvador Dalí– „Das geheime Leben des Salvador Dalí“ schildert der spanische Maler seine Kindheit, die Studienzeit in Madrid, die frühen Jahre des Ruhms in Paris bis zu seiner Ausreise in die USA 1940. Die Richtigkeit der Ausführungen Dalís ist an mehr als einer Stelle zweifelhaft. Zeitangaben stimmen sehr häufig nicht, und so manches Kindheitserlebnis begründet zu perfekt den Lebenslauf. Das Bild, das Dalí 1942 von sich entwarf und in den Jahren bis zu seinem Tod 1989 weiter ausmalte, zeigt einen exzentrischen Menschen, der sich in Posen gefällt. Dabei gibt er vor, schonungslos aufrichtig zu sein, wenn er vor laufenden Kameras intime Details aus seinem Leben enthüllt. Diese Selbstschau, erklärt Dalí in seiner Autobiographie, sei eine Art von Vivisektion, eine Öffnung des lebendigen Leibes, die er aus reinem Narzissmus vornehme. Je mehr Dalí sich der Öffentlichkeit präsentierte, desto mehr verhüllte er sich. Seine Masken wurden größer und großartiger: Er nannte sich „Genie“ und „Göttlicher“. Wer dahinter steckte, der Mensch Dalí, ist ein Geheimnis geblieben.

Die Jahre des Königs. Kindheit und Jugend in Figueras und Cadaqués

Dalís Erinnerungen beginnen bereits zwei Monate vor seiner Geburt am 11. Mai 1904. In seiner Autobiographie beschreibt er das „intrauterine Paradies“ in den „Farben der Hölle, das heißt Rot, Orange, Gelb und Bläulich, die Farbe von Flammen, von Feuer; vor allem war es warm, unbeweglich, weich, symmetrisch, doppelt und klebrig.“[1]Das auffälligste Erinnerungsbild, das er von der Geburt, der Vertreibung aus dem Paradies, in die helle, kalte Welt hinüberrettete, besteht aus zwei frei schwebenden Spiegeleiern, deren Weiß phosphoresziert: „Diese Feuereier vermischten sich schließlich mit einer sehr weichen, amorphen weißen Paste; sie schien in alle Richtungen gezogen zu werden, ihre extreme Dehnbarkeit, die sich allen Formen anpasste, schien mit meiner wachsenden Begierde zu wachsen, sie zermahlen, gefaltet, zusammengelegt, zusammengerollt und in die unterschiedlichsten Richtungen gedrückt zu sehen. [...] Technische Gegenstände sollten später für mich die größten Feinde werden, und was Uhren angeht, so mussten sie weich sein oder gar nicht sein.“[2]

2.Bildnis des José M. Torres, um 1920.

Öl auf Leinwand. 49,5 x 39,5 cm,

Museum für moderne Kunst, Barcelona.

3.Selbstbildnis, um 1921.

Öl auf Leinwand. 36,8 x 41,8 cm,

Salvador Dalí-Museum,

Sankt Petersburg (Florida), USA.

Das heißt, ich trug in meinem Körper und in meiner Seele den festgekrallten Kadaver dieses toten Bruders, weil meine Eltern ständig von dem anderen Salvador sprachen.“[3]Aus Angst, der Zweitgeborene könne ebenfalls erkranken und sterben, wurde Salvador besonders umsorgt und verwöhnt. Ihn umgab ein Kokon weiblicher Zuwendung, gesponnen nicht nur von seiner Mutter Felipa Domènech Ferrés, sondern später auch von seiner Großmutter Maria Ana Ferrés und seiner Tante. Dalí berichtet, dass seine Mutter ihn stets ermahnte, einen Schal umzubinden, wenn er nach draußen ging. Wenn er dennoch erkrankte, genoss er es, im Bett bleiben zu dürfen.

4.Selbstbildnis mit Raffaels Hals, 1920-1921.

Öl auf Leinwand. 41,5 x 53 cm,

Gala-Salvador Dalí-Stiftung, Figueras.

Dalís vier Jahre jüngere Schwester Ana Maria schreibt in ihrem BuchSalvador Dalí visto por su hermana– „Salvador Dalí, mit den Augen seiner Schwester gesehen“, dass ihre Mutter den Bruder nur selten aus den Augen ließ und häufig nachts an seinem Bett wachte, da er, wenn er aus dem Schlaf hochschreckte und sich allein fand, ein schreckliches Gezeter veranstaltete.Salvador genießt die Gesellschaft der Frauen, insbesondere der beiden ältesten, der Großmutter und Lucias.Mit Kindern seines Alters hat er dagegen nur wenig Kontakt. Oft spielt er allein. Er verkleidet sich als König und betrachtet sich im Spiegel: „mit meiner Krone, das Cape über die Schultern gelegt, und sonst völlig nackt.

5.Familiäre Szene, 1923.

Öl und Gouache auf Karton. 105 x 75 cm,

Gala-Salvador Dalí-Stiftung, Figueras.

Dann drückte ich meine Geschlechtsteile zwischen meinen Schenkeln zurück, um so sehr wie möglich wie ein Mädchen auszusehen. Schon damals verehrte ich dreierlei: Schwäche, Alter und Luxus.“[4]Zu seinem Vater hatte Dalí ein anderes Verhältnis als zu seiner Mutter, die ihn uneingeschränkt liebte und vergötterte. Salvador Dalí y Cusi war Notar in der katalanischen Marktstadt Figueras, nahe der spanisch-französischen Grenze. Da er ein antikatholischen Freigeist war, schickte er seinen Sohn Salvador nicht, wie es seinem Stand entsprochen hätte, auf eine kirchliche Schule, sondern in eine staatliche.Erst als Salvador nach dem ersten Jahr das Klassenziel dort nicht erreicht hatte, ließ der Vater ihn auf die katholische Privatschule des französischen „La Salle“-Ordens wechseln.