10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein dichter, melancholischer Roman über einen unvergesslichen Sommer

Ein Sommerurlaub Ende der 90er, zwei Brüder mit ihren Eltern am Meer. Der eine knapp 17, vorlaut, sportlich und schon erfahren im Umgang mit Mädchen; der andere 15, oft in Gedanken versunken, schüchtern und ohne Sixpack. Doch alles wird anders, als der Jüngere am Strand dem geheimnisvollen Filip begegnet. Dieser fasziniert ihn auf eine Weise, die er schwer einordnen kann: mit seinem Lächeln, seinen Segelohren, seinem muskulösen Körper. Am letzten Ferientag geschieht das Undenkbare und doch insgeheim so Ersehnte: Sie verbringen eine gemeinsame Nacht. Danach ebbt der Kontakt ab, Filipbleibt schmerzhaft unerreichbar, verblasst. Bis der 15-Jährige etwas über den Franzosen erfährt, was ihn über Nacht erwachsen werden lässt …

Florian Gottschick erzählt faszinierend direkt, wehmütig und voller Humor von der Euphorie der ersten Liebe und davon, wie ein Erlebnis in der Jugend dem Leben eine ganz eigene Wendung geben kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

Ein dichter, melancholischer Roman über einen unvergesslichen Sommer

Ein Sommerurlaub Ende der 90er, zwei Brüder mit ihren Eltern am Meer. Der eine knapp 17, vorlaut, sportlich und schon erfahren im Umgang mit Mädchen; der andere 15, oft in Gedanken versunken, schüchtern und ohne Sixpack. Doch alles wird anders, als der Jüngere am Strand dem geheimnisvollen Franzosen Filip begegnet. Dieser fasziniert ihn auf eine Weise, die er schwer einordnen kann: mit seinem Lächeln, seinen Segelohren, seinem muskulösen Körper. Am letzten Ferientag geschieht das Undenkbare und doch insgeheim so Ersehnte: Sie verbringen eine gemeinsame Nacht. Danach ebbt der Kontakt ab, Filip bleibt schmerzhaft unerreichbar, verblasst. Bis der 15-Jährige etwas über den Franzosen erfährt, was ihn über Nacht erwachsen werden lässt …

Florian Gottschick erzählt faszinierend direkt, wehmütig und voller Humor von der Euphorie der ersten Liebe und davon, wie ein Erlebnis in der Jugend dem Leben eine ganz eigene Wendung geben kann.

Florian Gottschick machte 2013 sein Diplom in Filmregie an der Filmuniversität Babelsberg. Die Filme unter seiner Regie liefen auf über 70 internationalen Filmfestivals. Sein Diplom-Film »Nachthelle« wurde für den Grimme-Preis nominiert und ist, wie seine anderen Werke, auf VoD-Plattformen verfügbar. Seine aktuellen Projekte umfassen drei Serien für ARD und ZDF. Seine Komödie »Du sie er & wir« ist 2021 als Netflix-Original erschienen und war international ein Erfolg. Er lehrt als Dozent Filmschauspiel, Drehbuch/Dramaturgie und Filmregie. Zuletzt erschien von ihm der hochgelobte Roman »Henry«, der derzeit verfilmt wird.

»Mit einem Sog, dem man sich kaum entziehen kann, erzählt Florian Gottschick nicht nur von der ersten großen romantischen Liebe, sondern auch von der einzigartigen Liebe zwischen Brüdern.« Jannik Schümann

»So aufregend wie der verbotene Griff nach einem fremden Tagebuch.« Heike Makatsch

www.penguin-verlag.de

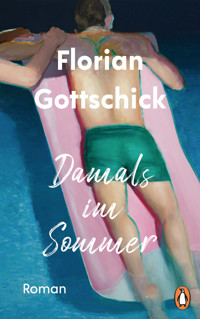

Florian Gottschick

Damals im Sommer

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Zitat auf [>>] nach Fitzgerald, Scott F.: Der große Gatsby. Die Rechte an der deutsche Übersetzung von Kai Kilian liegen beim Anaconda Verlag, Zürich, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.

Zitat [>>] nach Terry Pratchett: Der Zauberhut. Ein Roman von der bizarren Scheibenwelt. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst © 1990, 2015 Piper Verlag GmbH, München.

Zitat auf [>>] nach Murakami, Haruki: 1Q84. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe © 2012 DuMont Buchverlag, Köln

Copyright © 2023 Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack.

Covergestaltung: Favoritbüro, München

Coverabbildung: © Bridgeman Images/Jonathan Wateridge

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-26146-7V002

www.penguin-verlag.de

Für Peter. In Gedenken an Mimi.Für Fernando. In Gedenken an Diego. Und für Bartosz.

Das Leben beginnt von Neuem, wenn es im Herbst kühler wird.

F. Scott Fitzgerald

We repeat what we don’t repair.

Christine Langley-Obaugh

And what would humans be without love?– Rare, said Death.

Terry Pratchett

Prolog

Es war unerträglich heiß in diesem Sommer, so heiß, dass die Hitze beinahe zähflüssig war. Jede Bewegung fühlte sich an, als würde man durch Honig waten. Eine solche beklemmende Hitze habe ich nie wieder gespürt. Entweder war es ein besonderes Wetterphänomen in dem Dorf, in dem ich aufwuchs, oder es hatte etwas mit mir und meinem Alter zu tun, mit dem der Jugend innewohnenden Vermögen, die Dinge zwischen Himmel und Hölle intensiver wahrzunehmen.

Ich stand drei Jahre vor der Volljährigkeit, aber schon voll im Saft. Die Kindheit wollte mich noch nicht aus ihren Fängen lassen, und das Erwachsensein tat sich schwer mit mir. Dieser Übergang war der undankbarste, den ich bisher bewusst durchlebt hatte. Ich saß zwischen den Stühlen: Am Kindertisch war kein Platz mehr für mich, und am Erwachsenentisch schnitten sie mir noch das Schnitzel klein.

Seither sind viele Jahre ins Land gegangen, in denen ich – unbestätigten Meldungen zufolge – älter geworden sein soll, aber auch weiser. Ich habe einen Beruf, den ich meinen Traumberuf nenne: Ich erzähle Geschichten. Die folgende erzähle ich hier zum ersten Mal. Nicht ausgeschlossen, dass schon meine bisherigen Werke von den damaligen Gefühlen durchzogen sind, haben sie mich und jede weitere Beziehung, die ich eingegangen bin, doch tief geprägt. Denke ich an damals, verschwimmen meine Erinnerungen und ich vermische Jahre und Fakten. Bis heute arbeite ich das Erlebte auf. Ich kann sagen, dass ich mir über die Zeit eine gewisse Vorsicht Menschen gegenüber angeeignet habe, sogar eine Distanziertheit, die ich, wären diese Jugendjahre anders verlaufen, nicht zu meinen Eigenschaften gezählt hätte. Der Sommer, von dem ich hier schreibe, ist eine Vielzahl an Sommern, so wie der Ort eine Vielzahl an Orten ist. Diese Jugend eine Vielzahl an Jugenden und ich eine Vielzahl an Ichs. Aufgeschrieben habe ich diese Geschichte noch nie, weil sie ausgedacht klingt. So was passiert schließlich nicht im wirklichen Leben – in dem, das man so nennt.

Nun. Doch.

Aber wo fange ich an?

I

1.

Die Hitze lag da wie eine in der Sonne fettende Salami. Natürlich war das Ozon schuld, das Thema Nummer 1 in diesem Sommer. Deo- und Haarspray hätten das Ozonloch vergrößert, hieß es, später machte man die Kühe dafür verantwortlich. Und in meinem Dorf gab es wer weiß wie viele Kühe. Dabei war das Ozonloch zu der Zeit bereits ein alter Hut. Neu war nur, dass es sich inzwischen anmaßte, sich von der Antarktis über den ganzen Erdball auszudehnen.

Und so stand ich jeden Tag vor der eigens eingerichteten Anzeige der Dorfapotheke und überprüfte die Ozonwerte. Der Apotheker, Gott hab ihn selig, hieß Carsten Christfild Cremer, nannte sich selbst CCC, und so hieß auch die Apotheke: CCC Apotheke. In meiner Erinnerung war er damals schon alt, um die sechzig. Es gibt heute Sechzigjährige, die sehen aus wie die Vierzigjährigen damals. Doch er hatte bleiche, transparente Haut, durch die man die Adern sehen konnte, bläuliche und rote, und Lippen, die wie eine logische Konsequenz wulstig und überrot daherkamen, und stets versuchte er, mich mit ihnen hyperintellektuell einzulullen. Kaum stand ich vor besagter Anzeige, kam CCC herausgeschossen. Er meinte wohl, mich mit seinem ständigen Gerede über Jazz und das Festival am Paulinenschlösschen oder mit seiner Italophilie ins Bett zu kriegen. Wo er sich noch andere Sachen mit seinen Lippen anzustellen erhoffte. Und so lud er mich zu sich nach Hause ein.

Mit seiner Frau bewohnte er eine Bungalow-Villa mit Fernblick. Er lockte mich, wie sicher auch reihenweise andere junge Männer aus der Nachbarschaft, im Sommer mit seinem Pool und im Winter mit der Sauna. Wir könnten saunieren, er würde eine Jazz-CD auflegen und uns Spaghetti machen, die man essen müsse, als gäbe es keine Manieren, sonst schmeckten sie nicht. Anschließend könne man ja an sich herumspielen, gegenseitig, verstehe sich, am Puller. Es gab wenig so unerotische Worte für meinen Schwanz wie »Puller«.

Ich kann mich erinnern, dass Odine Schmidt – Dinchen, wie ihre Mutter sie gerufen hatte – ihn damals »Kleiner Peter« nannte, ohne zu wissen, dass das der Vorname meines Vaters war. Fortan lag jegliche körperliche Annäherung mit dieser hübschen Person jenseits alles Denkbaren. Meine Irritation darüber überwog sogar den Umstand, dass ich auf Dinchen schon scharf war, bevor ich überhaupt aufgeklärt war. Wenn immer sie ihren Willen nicht bekam, kratzte sie mich. Das fand ich anziehend. Sie ist heute eine ausgebuffte Geschäftsfrau, schön wie eh und je und verheiratet mit einem Bubi von Mann. Wenn ich an die beiden denke, werde ich neidisch. Ob sie ihn wohl auch kratzt?

»Kleiner Peter« eroberte auf dieser nie zu veröffentlichenden Rangliste noch vor »Puller« den ersten Platz.

CCC und ich trafen uns hin und wieder. Dann holte er mich in seinem Mercedes SL 300 Cabrio ab, grau mit auffallend gelben Seitenlichtern, und wir fuhren in die Berge oder in ein Restaurant. Unsere Puller ließen wir schön eingepackt.

Mein Vater Peter, gefürchteter Gegner im selben Tennisverein, in dem auch CCC angemeldet war, sagte zu mir: »Der Herr Cremer, der ist natürlich schwul!« Der ganze Verein wisse das. Ständig spiele er da mit jungen Burschen Tennis. Und seine Frau wisse das auch. Was erklärte, weshalb sie mich immerzu garstig behandelte. Sie war eine hübsche, ältliche, sehr kluge Dame, aber gleichzeitig eben garstig, in sich gekehrt, depressiv vielleicht auch. Sie starb ein paar Jahre vor ihrem Mann, der dann die Villa aufgab und in ein Seniorenstift für Wohlsituierte zog. Von da an telefonierten wir noch zwei-, vielleicht dreimal.

Ich dachte nicht mehr an den alten Apotheker, bis mein Vater mir in einem Nebensatz erzählte, der alte Cremer sei gestorben, schon vor einiger Zeit. Und da überkam mich Trauer. Ich malte mir sein Leben dramatisch aus: inoffiziell offiziell der Schwule im Dorf; verheiratet, Kinder, und doch einsam.

An diesem Tag also umschmiegte mich die Hitze wie ein aufdringlicher Liebhaber, dessen allgegenwärtigen Hände in Übergriffigkeit umzuschlagen drohten. Nicht dass ich damals schon so eine Erfahrung gemacht hätte. In jenen Tagen standen meine Familie, das waren also mein Vater, meine Mutter Mimi und mein Bruder Fer, kurz vor dem Familienurlaub. »Mimi« war eigentlich der Kosename, den ihr unser Vater gegeben hatte, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Sie einfach nur »Mama« zu nennen, passte so gar nicht zu ihr. Allein damit, dass auch wir Kinder sie »Mimi« nannten, füllte Jahre später eine Therapeutin ganze Psychoanalyse-Sitzungen.

Mimi erzählte uns damals gerne, dass es sich geziemte, früh einen Mann zu heiraten und kurz darauf Kinder zu bekommen. Aber nicht ohne Stolz fügte sie hinzu, dass sie uns recht spät bekam und vorher ihrer Journalistenkarriere treu blieb. Damit galt sie entweder als modern oder als Rebellin. Unsere Oma war letzterer Ansicht. Es war ihr regelrecht peinlich, und sie hatte etliche Versuche unternommen, Mimi davon zu überzeugen, sich endlich ihrem Platz in der Familie zu fügen. Wie stünden sie sonst da?

Mein Vater hatte uns erzählt, als er meine Mutter kennenlernte, waren sie wie zwei Magneten. Sie zogen sich unweigerlich an. Er hätte auch früher Kinder gewollt, aber für Mimi konnte es gar nicht spät genug sein. Als ich auf die Welt kam, war sie einundvierzig.

Wenn ich mir alte Fotos anschaue, sehen unsere Eltern aus wie das Klischee-Paar, das in jedem US-College-Film bemüht wird. Gut aussehend, sportlich, unantastbar. Auf unzähligen Fotos trägt Mimi ein modisches Kleid und mein Vater lässig Sonnenbrille, während er sie umarmt. Die meisten Fotos von meinem Vater wurden auf dem Tennisplatz gemacht. Man bekommt den Eindruck, dass das die Hochphase der Tennisclubs war, und meinem Vater standen die kurze, weiße Hose und das enge, weiße Polo aufs Vortrefflichste.

Fer ist die Abkürzung für Ferdinand; unsere Putzhilfe, Frau Colmar, glaubte immer, er heiße Fernando. Sie war in ihrer ersten Ehe mit einem dicklichen Argentinier verheiratet gewesen, und wenn wir nicht rechtzeitig entkamen, erzählte sie uns ausschweifende Geschichten, wie sie durch Südamerika getrampt waren, und vergaß darüber das Putzen. Der Name Fernando passte viel besser zu meinem Bruder, war er doch ganz anders als ich eher der dunklere Typ, von athletischer Statur, mit großen grünen Augen und braunen Haaren, die ihm locker ins Gesicht fielen. Ärgerlicherweise war er auch noch zwei Jahre älter als ich. Seine Bart- und Schamhaare wuchsen ihm früher und zeitgleich sein Interesse an weiblichen Brüsten. Ich hatte ihn einmal heimlich beobachtet, wie er im Stehen vor dem Badezimmerspiegel masturbierte, früher nannten wir das »rubbeln«, und sich ins Waschbecken ergoss. Ich war überrascht und neidisch, wie viel er ejakulierte. Ekel schlich sich erst später am Abend ein, als ich mich, den Schaum vom Zähneputzen ausspuckend, über das Becken beugte und bemerkte, wie sich dort, wo noch Spermareste klebten, der Wasserteppich auf dem Porzellan teilte. Ich würgte unweigerlich, und seitdem war Zähneputzen eine heikle Angelegenheit. An diesem Abend tat ich es ihm nach. Vielleicht schlich sich in den Ekel auch postvoyeuristische Erregung ein, aber zumindest, was das Waschbecken anging, sollte ich an dem Tag das letzte Wort behalten.

Beim Tennis im gleichen Verein wie unser Vater und CCC war mir Fer weit voraus – ebenso wie auch sonst in seiner Entwicklung. Er verstand es, die Mädchen mit einem ungeheuren Charme zu umspülen. Er stellte sie auf eine Klippe und war selbst die Gischt. Für mich sah er schon damals aus wie ein junger Mann. Mit einer Schildkröte, zu dieser Zeit hieß es noch nicht Sixpack, und starken Armen. Das Einzige, was meinen Bruder menschlich machte, war sein empfindlicher Magen. Er musste nicht mal etwas Falsches gegessen haben, aber aus unerfindlichen Gründen kam es am nächsten Tag zu schwallartigen Entleerungen seines Magens. Das war schon ein Schauspiel! Wenn er an einem Tag eine schlechte Note nach Hause brachte, war es selbstverständlich, dass unsere Eltern ihn am nächsten Tag nicht in die Schule schicken konnten. Er verbrachte dann den ganzen Morgen entweder mit Bauchkrämpfen oder Spucken – so pflegte sich Mimi in den Entschuldigungen für den Klassenlehrer Monsieur Bernauer auszudrücken. Relativ schnell danach ging es ihm wieder gut, er setzte sich an den Schreibtisch und lernte oder verschwand für Stunden, um sich beim Sport selbst zu kasteien. Und in der Mittelstufe brachte er so einige schlechte Noten mit nach Hause, sodass sich sein Körper mit der Zeit stählte.

Ich war dagegen noch das, was man im Dorf »langer Lulatsch« nannte, aber auch ich hatte schon meine Anlagen. Meine sexuellen Erfahrungen beschränkten sich vorerst auf die Fantasie und mein rechtes Handgelenk. Mit acht oder neun Jahren hatte ich begonnen, mich in der Kunst der Masturbation zu üben, und hatte es mittlerweile zu einer gewissen Handfertigkeit gebracht. Sicher, da gab es Mädchen, die auf mich flogen, und auch ich zeigte mich an dem einen oder anderen interessiert. Aber dieser Urlaub ließ alles anders werden.

2.

Wir kamen an einem Samstag an. Beim Öffnen der Autotüren surrte die Hitze in den Ohren, sodass mein Organismus einen Moment brauchte, um wieder in Gang zu kommen. Als ich aus dem Auto stieg, fühlte ich einen weichen Untergrund. Ich schaute meine Beine herab und sah meine Chucks in feinem weißem Sand versinken, der nur von wenigen grünen Pflanzen durchsetzt war. Ich streifte die Schuhe ab – sie gingen mir bis unter die Knöchel. Ich besaß diese und auch die knöchelhohen, in neun unterschiedlichen Farben. Die sind bis heute nicht aus der Mode. Fer hatte mal den elterlichen Auftrag, mit mir neue Schuhe kaufen zu gehen. Dem er nur widerstrebend und murrend nachkam. Doch als wir im Laden standen und die Chucks sahen, ereiferte er sich, seinen kleinen Bruder redlich auszustatten, und kaufte mir neun unterschiedliche Paare. Nun aber stellte ich meine nackten Füße – Füßlinge waren damals etwas für schwitzende Frauen über vierzig – auf den Sand. Wenn ich dran denke, fühle ich noch heute meine Füße in Phantomsand einsinken. Die oberen Schichten waren warm, und je tiefer ich sank, desto kühler wurden sie. Ich schaute auf und sog die warme, salzige Luft ein. Meine Sinne kehrten zurück, ich schmeckte das Meer, noch bevor ich es hörte. Unser Haus lag auf einem Dünenkamm am Rande eines Nadelbaumwäldchens. Ich weiß nicht genau, was für Nadelbäume es waren. Sie hatten eine dicke, spröde, dunkelbraune Rinde und waren auf den ersten zehn unteren Metern relativ astlos. Erst in den Kronen waren weite Äste ausgebildet, in denen feine, lange Nadeln steckten. Um sie herum lagen aus einer zurückliegenden Jahreszeit überall kleine, aufmüpfige Zapfen. Die vertrockneten Nadeln nebst Zapfen behinderten uns beim Gehen in unseren Schlappen. Woran ich mich aber noch genau erinnere, ist der Duft, den diese Bäume verströmten. Zu dem Geruch des Waldbodens mischten sich Orange oder Apfel, Kreuzkümmel und Eukalyptus und das Salz des Meeres. Ein tiefes Einatmen, und man entspannte sich schlagartig. Hinter dem Wäldchen erstreckte sich das Blau des Wassers und gleich dahinter die Zukunft.

Wir entluden das Auto und zogen in das Dünenhaus ein. Das Zimmer, das Fer und ich uns teilten, lag unter dem Dach und vermittelte uns eine ganz neue Definition von Hitze. Das Zimmer hatte Dachschrägen, die Betten standen an den Längsseiten einander gegenüber und hinter ihnen gab es mit staubigen Vorhängen abgetrennte Verschläge, in denen allerhand Zeug lagerte: Matratzen, Decken, Strandspiele.

Das Haus verfügte über eine Wasserpumpe in Dusche und Küche, aber besaß keine Toilette. Das Plumpsklo lag gute dreihundert Meter waldeinwärts und wurde zweimal in der Saison geleert. Wer, dachte ich damals noch, fräst ausgerechnet in eine Klotür ein Herz?

Ich habe eine sehr lebendige Erinnerung an dieses Dachzimmer, den aufdringlichen Geruch des Holzes, das in der Hitze getreulich arbeitete, den Staub in der Luft, der die Sonnenstrahlen brach, ja sogar an die filzigen Vorhänge, die die Abseiten abtrennten. Doch vom Rest des Hauses habe ich nur noch ein einziges Bild vor Augen: eine Momentaufnahme von meiner Mutter im Gegenlicht an der Spüle in der Küche.

Wir verbrachten unsere Tage wie in einem Buch von John Irving. Ein Traum von einem wunderschönen, alten Haus, das Meer, das durch die Baumstämme schimmerte, und dazwischen Blaubeersträucher ohne Ende, von denen wir täglich unser Mittagessen pflückten. Ich faulenzte in der Hängematte und hörte Alf,TKKG oder Die drei ??? auf meinem ins Alter gekommenen Walkman, nachdem ich mir den Wanst mit Blaubeeren vollgeschlagen hatte. Fer hatte mir den Walkman übermacht, als er von Hörspielkassetten auf Musik-CDs umgesattelt war. Ich bin bis heute bei den Hörspielen hängen geblieben. Sie geben mir ein heimeliges Gefühl zum Einschlafen. Der letzte Schrei war es, die Blaubeeren frisch vom Busch zu essen (als gäbe es keine Manieren) und sich zwischendrin Sprühsahne direkt in den Mund zu sprühen. So viel zum Ozonloch. Die blauen Spuren um den Mund bekamen wir tagelang nicht weg. Ich weiß noch genau, wie Mimi mehrmals am Tag ein Stück von der Küchenrolle abzog, faltete, mit Wasser und Spüli anfeuchtete und über meinen Mund wischte – ohne sonderlichen Erfolg, außer dass meine Lippen nun bitter nach Spülmittel schmeckten. Ich ließ die Prozedur indessen bereitwillig über mich ergehen. So viel mütterliche Aufmerksamkeit wurde uns selten zuteil: Konzentriert beugte sie sich zu mir runter, ihre Zungenspitze berührte ihre Oberlippe, das Dekolleté gab den Blick auf ihre Brüste frei, und sie wischte das kühle Papiertuch recht unsanft über meinen Mund, immer wieder, bis sich kleine Zellstoffröllchen bildeten.

Am zweiten Tag fuhren wir mit dem Boot einkaufen. An unserem menschenleeren Strand gab es einen Steg, an dessen Ende ein kleines Holzboot vertäut lag. Unser Vater hängte einen Dieselmotor ein, und schon schipperten wir los. Nach einer halben Stunde kamen wir an einem Waldhotel vorbei, ein Klotz, der aus einem Hügel oberhalb eines kleinen Strandes wuchs. Als ich ihn zum ersten Mal sah, brannte sich das Bild in meine Netzhaut ein, und eine wundersame Anziehung ging davon aus. Durch zahllose Fenster starrte er mich an.

»Komm her«, schien er mir zuzurufen, »komm her, hier hast du was zu erleben!«

Der Hafen bestand aus einem verzweigten alten Holzsteg, dessen Planken teilweise lose waren. An Land gab es einen Laden für Obst und Gemüse sowie eine Fleischerei. Zweimal die Woche hielt hier ein kleiner Bus, bei dem wir Käse, Milch und Eier kaufen konnten. Das Beste war ein in Glaspfandflaschen abgefüllter flüssiger Vanillepudding. Vollbeladen fuhren wir mit dem Boot wieder zurück.

Ich widerstand dem Impuls, zum Waldhotel hinüberzuschauen. Doch seine verlockende Gegenwart war so stark, dass ich sie schon spürte, bevor wir in Sichtweite kamen, und lange noch wirkte sie nach. Wieder sagte irgendwas zu mir:

»Ich kann dich sehen, komm her.«

Es sollten nur wenige Tage vergehen, bis ich seinem Ruf folgte.

3.

In unserer ersten Woche gingen mein Vater, Fer und ich wandern. Mimi blieb zu Hause. Ich konnte sie mir in ihren Kostümen und Einteilern, Pumps und ihrer grazilen Hochsteckfrisur auch nur schwerlich auf einer Wanderung vorstellen.

Stundenlang liefen wir, ohne jemandem zu begegnen. Die Wege führten ins Landesinnere, wo es schnell bergig wurde. Die Vegetation beschränkte sich auf vereinzelte knorrige Bäume und hitzedürre Büsche. Es hieß, man solle sich in Acht nehmen vor Schlangen – es gab Blindschleichen, die nicht gefährlich waren, aber auch Kreuzottern oder Vipern, die durchaus einige Aufmerksamkeit verdienten. Weder Fer noch ich hegten eine besondere Abneigung gegen Schlangen, vielmehr riefen sie Neugier und Entdeckergeist in uns hervor. Mein Bruder konnte Käfer nicht ausstehen. Mit Spinnen hatte er keine Probleme, mit Käfern konnte man ihn hingegen schocken. Selbst die niedlichsten Marienkäfer jagten ihm einen Schauer über den Rücken. Die Faustregel war: je größer das Ding, desto phobischer mein Bruder. Und hier gab es etliche große, ja gewaltige Exemplare, und manche von ihnen waren bewehrt mit Stacheln und Greifzangen. Unseren Vater und mich amüsierte das. Allerdings hatte unser Vater ein Thema mit Schlangen. Er versuchte immer wieder, uns mit Erzählungen über Schlangenbegegnungen zu schocken. Er sah in ihnen offenbar eine biblische Bedrohung der Menschheit und erzählte Geschichten von seinem Heldenmut, die durch ihre jedes Mal leicht abgeänderten Varianten beinahe urzeitlichen Mythen glichen. So wollte er einmal das Gift einer Schlange aus der Wade eines Mannes gesaugt haben, der gerade gebissen worden war. Saugen, Spucken, Saugen, Spucken. Und der Mann überlebte tatsächlich. Wie das denn schmecke, hatte dann mein Einsatz zu lauten. »Bitter wie der Tod«, war seine ernste Antwort.

Geschichten hatten in meiner Familie eine große Bedeutung. Immer wieder kam die Sprache darauf, wie zum Beispiel Tante Tuta bei einer Beerdigung in das offene Grab gefallen war. Oder wie Opa Werner zeitlebens darauf bestanden hatte, mit Schweinen sprechen zu können. Kurz vor seinem Tod beharrte er hartnäckig, sogar einmal auf einer großen Sau mit einem Affenzahn durch den Wald geritten zu sein. Oder wie Mimi, als sie noch beim Spiegel arbeitete, im Glauben, das Richtige zu tun, durch eine kleine Geste eine bundesweite Verfassungskrise befeuerte.

Eine andere Geschichte, die sich ereignet hat, lange bevor Fer und ich geboren wurden, ging so: Unser Vater und Mimi machten ihre Hochzeitsreise durch Indien. Die Wege, die sie nehmen mussten, machten es unabdingbar, eine ordentliche Machete zum Einsatz zu bringen, mit der sie sich einen Pfad durch tief hängende Lianen schlagen konnten. Als Kind dachte ich lange Zeit, »sich einen Pfad schlagen« bedeute, sich eine längliche Schnittwunde zuzufügen. Meine Eltern in spe, und damit kommen wir zum Kern dieser Geschichte, kamen an einem Tempel vorbei, den sie in großer Ehrfurcht betraten. Sie zogen, wie es sich geziemte, die Schuhe aus. Doch die Machete nahm mein Vater mit – was, wie er nicht wusste, einen unverzeihlichen Frevel bedeutete. Er wurde mithin verhaftet. Mimi hat bitterlich geweint, denn sie wusste nicht, ob sie ihn jemals wiedersehen würde. Mein Vater aber, der Schelm, stahl sich eines Nachts durch das Toilettenfenster des Gefängnisses davon und floh mit Mimi über die Grenze. Das sei der Grund, weshalb er bis heute nicht mehr nach Indien einreisen dürfe.

Die Hitze war an diesem Wandertag ein steter Begleiter. Wir waren ausgestattet mit einem Picknickrucksack, aus dem wir uns kontinuierlich an längst dem Kühlschrank entwöhnten Radieschen und in Stücke geschnittenem Rettich gütlich taten. Schlangen sahen wir an dem Tag keine, aber es passierte etwas anderes. Fer ging, eher schlapp und lustlos, als hätte er nicht spüren können, was ihm sodann widerfahren sollte, ein paar Meter voraus. Auf einmal fixierte er einen Punkt neben dem Weg und schlug sich ins Gebüsch darauf zu. Er hob einen leuchtenden Gegenstand auf und hielt ihn in die Höhe: »Schaut mal, was ich gefunden habe! Schaut euch das an!«

Mein Vater schien mäßig interessiert, aber ich war neugierig. Noch heute sehe ich das Bild vor mir, wie Fer, diesen Gegenstand wie den heiligen Gral vor sich hertragend, aus dem Gebüsch schießt und ruft: »Ich bin reich, ich bin reich!«

Ich ging sofort zu ihm, doch er hielt den Gegenstand misstrauisch von mir weg. Er warf mir Habgier vor und dass ich ihm den Fund nicht gönnen würde. Und erst in diesem Moment, ohne dass ich wusste, was er dort gefunden haben wollte, bemächtigten sich diese Gefühle tatsächlich meiner: Habgier und Missgunst. Und Wut. Fer war natürlich der Stärkere von uns beiden, er hielt mich auf Abstand. Prahlend erklärte er, von nun an die Familie zu ernähren. Er werde seinen Fund Mimi zeigen, sie würde glücklich und sorglos werden und ihn für immer lieben.

Irgendwann erlaubte mir Fer, den Gegenstand genauer unter die Lupe zu nehmen. Er stellte sich als ein im Sonnenlicht hell glänzender Stein heraus, mehr als handtellergroß und schwerer, als es den Anschein machte, viel schwerer. Er war leicht porös und hinterließ einen feinen, hellen Staub auf meiner Hand.

»Silber!«, rief Fer. »Ich habe Silber gefunden!«

Natürlich widersprach ich und wartete mit allen nur denkbaren logischen Argumenten auf, weshalb er hier gar kein Silber gefunden haben konnte. Doch meine nähere Untersuchung des Steins untermauerte leider Fers These. Was sollte dieser Stein anderes sein als Silber?

Ich stapfte wütend davon. Erst unauffällig, bald jedoch offensichtlich hielt ich am Wegesrand Ausschau nach weiteren Funden, um einen größeren und wertvolleren Stein zu entdecken und ihn am Ende des Tages Mimi präsentieren zu können. Doch sosehr ich auch suchte, ich fand an diesem Tag und auch an allen anderen meines bisherigen Lebens kein Silber. Immer wieder schaute ich rüber zu Fer, der selig lächelte. Sobald er meinen Blick spürte, schlug sein Lächeln in ein triumphierendes Grinsen um. Noch nie war ich ihm so unterlegen gewesen wie an diesem Nachmittag. Mein Vater hielt sich, wie es seine Art war, aus der Sache raus.