19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

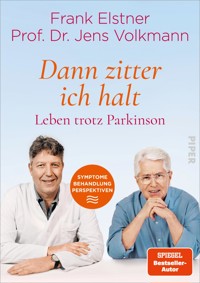

Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Mehr als 350.000 Menschen im deutschsprachigen Raum sind an Parkinson erkrankt. Doch die Medizin hat gewaltige Fortschritte gemacht, eine Therapie ist heute viel besser möglich als noch vor wenigen Jahren. Frank Elstner, selbst betroffen, und der Neurologe Jens Volkmann geben Antworten auf die wichtigsten Fragen: Was sind die ersten Anzeichen von Parkinson? Wie ist der Krankheitsverlauf? Welche Therapien und Medikamente gibt es? Wie rede ich mit meinem Arzt? Wie kann man trotz Parkinson gut leben? Das Buch gibt Einblicke in den neusten Stand der Forschung, behält aber auch den Menschen mit Parkinson im Blick. Es wendet sich an Betroffene und ihre Angehörigen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2021Illustrationen: Martina FrankCovergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Sonja Bell und Mario SchmittKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

Motto

Einleitung

1 Parkinson oder nicht Parkinson – das ist hier die Frage

2 Dopamin – ein Glückshormon, das Ärger macht

3 Krakelschrift und Pokerface – Parkinson hat viele Gesichter

4 Steife Muskeln und zitternde Hände – wenn Bewegungen ein Eigenleben führen

5 Psychische Störungen – wenn die Wahrnehmung plötzlich nicht mehr wahr ist

6 Schlechtes Wechselspiel – Parkinson, Gene und Umwelt

7 Unser Gehirn – ein Blick in die Kommandozentrale

8 Gut getarnt – die Schwierigkeit der Früherkennung

9 Außer Kontrolle – Parkinson zerstört unsere Träume

10 Unter der Haut – was Nervenfasern verraten

11 Unter Verdacht – welche Rolle spielt das α-Synuclein?

12 Diagnose Parkinson – und dann?

13 Vom Rüttelhelm zu Levodopa – Stationen der Behandlung einer immer noch rätselhaften Krankheit

14 Levodopa – ein Wundermittel und seine Grenzen

15 Kampf den Schwankungen – welche Maßnahmen helfen weiter?

16 Zu viel des Guten – wenn die Kontrolle verloren geht

17 Ein bisschen was geht immer – Tipps zur Optimierung der Levodopa-Therapie

18 Unter Strom – Hilfe durch den Hirnschrittmacher

19 Leben mit Parkinson – Marathon oder Sprint?

20 Zwischen Fördern und Fordern – die Rolle der Angehörigen

21 »Mir reicht es eigentlich schon« – wo Parkinson noch zuschlagen kann

22 Schwer verdaulich – kommt das Unheil aus dem Darm?

23 Und sie bewegen sich doch – das Geheimnis der Kinesia paradoxa

24 Im Team gegen Parkinson – Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie & Co.

25 Handeln statt Behandeln – Parkinsons größter Gegner heißt Sport

26 Helfende Kost – auch auf die Ernährung kommt es an

27 Vorsicht, Stolperfallen! – Rutschige Teppiche und lose Kabel

28 Parkinsonforschung – neue Waffen gegen den alten Feind

29 Gemeinsam sind wir stärker – Ziele der Parkinson Stiftung

30 Zum Schluss

Prof. Dr. Jens Volkmann: Eine Ermunterung

Frank Elstner: Der Blick nach vorn

Anhang

Wir sind nicht allein – Gespräche mit Betroffenen

Ottfried Fischer – kein Schüttelreimer

Heike Steinmann – langsam zurück in den Beruf

St. H. – eine atypische Parkinsonpatientin

Martin Wegener – der Unternehmer

Torsten Römer – Spielsucht überwunden

Rainer Holbe – der Kollege

Die 20 wichtigsten Mythen und Fakten über Parkinson

Alternativen

GIGER MD

Die Macht des Klanges

Hilfe und Information im Internet

Ausgewählte Literatur

Am 4. April 2016 wurde ich nach einer Untersuchung bei meinem Neurologen in Baden-Baden von meinem Freund und Assistenten André abgeholt.

»Hast du es bequem?«, wollte er wissen, nachdem ich in unser Auto eingestiegen war.

»Ja«, sagte ich, »und ich habe noch etwas – ich habe Parkinson!«

Einleitung

Im Nachhinein und mit dem heutigen Wissen fallen mir viele Anzeichen ein, die schon früh auf eine Parkinsonkrankheit hingewiesen haben. Damals, als diese Symptome erstmals auftraten, habe ich sie aber nicht als Vorboten einer heimtückischen Krankheit wahrgenommen, denn sie hatten sich harmlos gegeben, sich gut getarnt und wurden deshalb als leidige Begleiterscheinungen des Älterwerdens abgetan, gelegentlich auch auf Stress zurückgeführt. Oder als eine individuelle Note toleriert beziehungsweise auf die lange Liste angeborener Eigenarten geschoben, die mich schon ein Leben lang mehr oder weniger heftig begleiten. Wie das Zittern.

Dass meine Hände manchmal zitterten, war für mich nichts Ungewöhnliches, ebenso wenig, dass sie gelegentlich eiskalt waren – das war dem Lampenfieber geschuldet, das sich im Laufe der Jahrzehnte, trotz aller Erfahrung, vor jedem Auftritt, vor jeder Show und jeder Moderation einstellte. Was passiert, wenn man sich vor Millionen von Menschen präsentieren, aber auch blamieren kann? Das Gehirn schüttet Stresshormone aus. Je mehr, desto weniger Einfluss hat man auf eine Situation. Nehmen wir Shows wie »Wetten, dass ..?« oder »Verstehen Sie Spaß?«: Man kann sich noch so gut darauf vorbereiten, die Möglichkeiten, dass in einer Livesendung etwas grandios danebengeht, sind nie ganz auszuschließen. Das Lampenfieber ist also tatsächlich berechtigt, und bei Lampenfieber zittern eben die eiskalten Hände. Bei mir zumindest. Überraschenderweise ist das Lampenfieber im Laufe der Jahre trotz zunehmender Routine gestiegen. Und damit die »Begleiterscheinungen« wie das Zittern – dachte ich zumindest.

Dass der Tremor andere Ursachen haben könnte, konnte oder wollte ich nicht wahrhaben. Erleichtert wurde dieses Verdrängen auch durch die Tatsache, dass einige andere Symptome, die oft mit einer Parkinsonerkrankung verbunden sind, bis heute komplett fehlen oder sich nur sehr gering zeigen. Ich wurde beispielsweise von größeren körperlichen Defiziten verschont, habe glücklicherweise keine Schwierigkeiten, mich zu artikulieren, und auch keine außergewöhnlichen Gedächtnislücken. Aber im Nachhinein wird deutlich, dass es bereits Jahre vor der endgültigen Bestätigung der Diagnose neben dem Zittern eben doch noch weitere Indizien für eine mögliche Parkinsonerkrankung gegeben hatte. Beispielsweise quälte mich oft eine starke Unruhe in den Beinen, bekannt als Restless-Legs-Syndrom.

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS, Syndrom der ruhelosen Beine) ist eine der häufigsten neurologischen Störungen, an der schätzungsweise 3 bis 10 Prozent der Bevölkerung leiden. Es äußert sich durch einen Bewegungsdrang der Beine, meist ausgelöst durch unangenehme Missempfindungen, die sich ausschließlich in Ruhephasen, überwiegend nachts, zeigen und sich bei Bewegung bessern. Das RLS kann man bei vielen internistischen, psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen feststellen, darunter auch die Parkinsonkrankheit. Bestimmte Parkinsonmedikamente, wie Levodopa oder Dopaminagonisten, sind in dessen Behandlung wirksam. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das RLS ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Parkinsonkrankheit ist, die mit 0,1 Prozent in der Bevölkerung viel seltener vorkommt als das RLS. Dennoch kann es ein Früherkennungszeichen sein, da etwa 5 bis 10 Prozent der Parkinsonpatienten auch am RLS leiden.

Gelegentlich erlebte ich auch extrem impulsive Träume – wer weiß schon, dass solche exzessiv ausgelebten Träume ein früher Hinweis auf Parkinson sein können? In der Rückschau vermute ich, dass sich die Krankheit bereits ab dem Jahr 2000 breitgemacht hat, wenn nicht noch früher. (Warum ich heute dennoch heilfroh bin, dass ich damals nichts davon wusste, erkläre ich später noch.)

Stutzig wurde ich erst, als ich registrierte, dass ich mich bei meinen Fernsehsendungen zunehmend unwohler fühlte, wenn ich beispielsweise ein Glas hochheben sollte – weil unübersehbar war, dass es deutlich zitterte. Natürlich habe ich die Ursachen dafür bei meinem Hausarzt abklären lassen, der war sich schnell sicher, dass es sich bei dem Zittern nicht um Parkinson handeln würde, und verabreichte mir einige Vitaminspritzen. Kurz darauf holte ich mir eine zweite Meinung ein, danach noch eine dritte. Und siehe da – die Ergebnisse widersprachen sich. Unter anderem wurde ich nach einer weiteren Untersuchung bei einer bekannten Neurologin mit jeder Menge Fachbegriffe konfrontiert, das Wort »Parkinson« allerdings war nicht darunter.

Auch weitere Tests kamen zu dem Ergebnis, dass Parkinson sicher ausgeschlossen werden könne. Heute weiß ich: Das liegt an dem diffusen Krankheitsbild, also daran, dass es so viele unterschiedliche Symptome gibt, die mal stärker, mal schwächer und manchmal gar nicht ausgeprägt sind. Aber jeder kann sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn allmählich Schmerzen zunehmen, die auf alle möglichen Krankheiten schließen lassen – von einer harmlosen Verspannung bis hin zu einem Gehirntumor. Diese Verunsicherung geht schnell an die Substanz. Und ich kann jeden verstehen, den die unterschiedlichsten Ängste plagen, weil er nicht weiß, was da in seinem Körper eigentlich los ist.

Die Untersuchung beim Neurologen an jenem 4. April 2016 war also ein weiterer Versuch, den Ursachen verschiedener Bewegungs- und Koordinierungseinschränkungen auf die Spur zu kommen. Und diesmal waren die Zeichen eindeutiger.

Die gute Nachricht, auch nach dem definitiven Bescheid: Man stirbt nicht an Parkinson. Die Lebenserwartung ist kaum geringer als bei »Gesunden«. In welchem körperlichen und geistigen Zustand man ein hohes Alter erreicht, ist dagegen ungewiss, zu unterschiedlich sind die individuellen Krankheitsverläufe.

Was macht man also nach so einer Diagnose? Natürlich wird erst einmal gegoogelt – wer ist mein Feind, wie muss er bekämpft werden? Ich las diverse Studien und jede Menge einschlägige medizinische Abhandlungen, sah mir Filme an und versuchte, aus den Berichten von Betroffenen Parallelen zu dem zu finden, was ich gerade fühlte. Ich fand viel Hilfreiches, aber auch einige unausgegorene Theorien, las von exotischen Wundermitteln und deren Anwendung, von Spontanheilungen und vom Gegenteil – von direkten Wegen in eine Depression oder Demenz.

Natürlich haben sich in den vielen Jahren mit Sendungen wie »Menschen der Woche« – meiner SWR-Talkshow, in der ich von 2000 bis 2015 über 600 Talkgäste begrüßen konnte – Netzwerke gebildet, die es mir leicht machten, verlässlichere Informationen über den Stand der zahlreichen Forschungen und Studien sowie über die aktuellen Erkenntnisse der Parkinsonexperten zu bekommen. Einer der wichtigsten Fachleute in Sachen Parkinson ist Prof. Dr. Jens Volkmann, Klinikdirektor der Neurologie am Universitätsklinikum Würzburg. Mit ihm gemeinsam habe ich 2019 die Parkinson Stiftung gegründet und wir sind durch die gemeinsame Arbeit Freunde geworden. Von ihm will ich nun alles erfahren, was sich über Parkinson heute zu wissen lohnt. Und dieses Wissen will ich nicht für mich behalten, das ist schließlich der Sinn dieses Buches.

Elstner: Vielleicht kannst du ein paar Sätze sagen, wie du zu einem »Parkinsonfachmann« geworden bist. Was interessiert dich speziell? War es ein besonderes Ereignis oder eine entsprechende familiäre Konstellation, die dein Interesse geweckt hat?

Volkmann: Nein, eigentlich nicht, es gab da jetzt kein persönliches Erlebnis oder eine Parkinsonkrankheit in meinem näheren Umfeld. Es waren eher Zufälle, die mich auf diesen Weg gebracht haben. Das erste Interesse dafür, was sich im menschlichen Schädel abspielt, entwickelte sich schon in der Schule. Ich durchlief eine klassische humanistische Ausbildung und hatte dabei unter anderem als Abiturfach Philosophie gewählt. Bei der intensiven Beschäftigung mit den hehren »Geistesangelegenheiten« einerseits und den eher banalen Gehirnfunktionen andererseits haben wir uns im Unterricht unter anderem mit dem Buch Das Ich und sein Gehirn von John C. Eccles und Karl R. Popper beschäftigt, da werden die bemerkenswerten geistigen Leistungen, zu denen wir Menschen fähig sind, neurobiologisch unter die Lupe genommen – und genau dieses Thema hat mich schon immer fasziniert.

Das Ich und sein Gehirn

In ihrem Buch beschäftigen sich der australische Hirnforscher und Nobelpreisträger John C. Eccles (1903–1997) und der österreichische Philosoph Karl R. Popper (1902–1994) vor allem mit der Wechselwirkung zwischen Geist und Gehirn. Im Vorfeld stritten die Wissenschaftler lang über die Frage: Werden die Signale nun elektrisch oder chemisch übertragen? Eccles war der festen Meinung, dass dies nur rein elektrisch stattfinden könnte. Der Wendepunkt kam, als sich Eccles und Popper 1946 im Fakultätsklub der University of Otago im neuseeländischen Dunedin kennenlernten. Popper machte Eccles schonungslos auf einige Ungereimtheiten in dessen Theorie aufmerksam und lehrte Eccles seine Sichtweise auf die Wissenschaft: Er vertrat die Überzeugung, dass wissenschaftliche Methoden in erster Linie geeignet sind, falsche Annahmen zu widerlegen, aber nicht gut geeignet sind, einen endgültigen Beweis zu erbringen. 1951 führte Eccles, bestärkt durch Poppers Einwände, die entscheidenden Experimente durch, mit denen er seine eigene Theorie der elektrischen Übertragung zwischen Nervenzellen im Gehirn widerlegte. Eccles war daraufhin ziemlich demotiviert, fasste aber schnell neuen Mut und blieb an »seinem« Thema dran – mit großem Erfolg: 1963 bekam er den Nobelpreis für Medizin und Physiologie für seine Forschungen zur elektrochemischen Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen an den Synapsen. Und er lobte Popper: »Er lehrte mich sogar, mich über die Widerlegung einer lieb gewonnenen Hypothese zu freuen, weil auch das ein wissenschaftlicher Fortschritt sei und weil sich aus der Widerlegung viel lernen lasse.«

Elstner: Deswegen bist du dann folgerichtig in die Neurologie gegangen?

Volkmann: Ja, und zwar bereits in meiner Forschungszeit in den USA. Mein dortiger Lehrer in der Neurophysiologie, Rodolfo Llinás, war übrigens – welch Zufall! – ein direkter Schüler und Mitarbeiter von Sir John C. Eccles. Ich habe mich auch im Studium weiterhin für das Gehirn und seine Funktionen interessiert und in meiner Doktorarbeit mit der Frage beschäftigt: Wie kann man die Signale, die bei Parkinsonpatienten das Zittern auslösen, eigentlich im Gehirn messen? Ich habe dabei ein Verfahren verwendet, durch das selbst ganz schwache Magnetsignale, die durch die elektrischen Impulse entstehen, die im Gehirn hin und her wandern, lokalisiert und identifiziert werden können. Dadurch wurde es möglich, das beteiligte Netzwerk darzustellen und tatsächlich zu erkennen, wie das Zittern entsteht.

Das war der Beginn meiner intensiveren Beschäftigung mit der Parkinsonkrankheit. Was mich anschließend besonders interessiert hat, war der Zusammenhang zwischen Dopaminmangel und den daraus resultierenden Netzwerkstörungen bei der Entstehung der vielfältigen Symptome der Parkinsonkrankheit. Und von da war es nur ein kurzer Schritt hin zur intensiven Forschung nach möglichen Therapieansätzen und der Beschäftigung mit den faszinierenden Möglichkeiten, die der elektrische Hirnschrittmacher bietet. Dabei steht beispielsweise auch das Thema im Mittelpunkt: Welche Auswirkungen hat dieser Hirnschrittmacher auf die motorischen Funktionen? Und welchen Einfluss hat dieses Gerät auf die geistigen Fähigkeiten und auf das emotionale Empfinden? Und dann natürlich die spannende Frage: Wie interagieren diese sehr unterschiedlichen Bereiche miteinander? Und hier wird auch die ganz wichtige Rolle des Arztes deutlich, der bei seinen Patienten all diese verschiedenen Aspekte im Auge behalten muss, um ein vernünftiges Gleichgewicht zu stabilisieren.

Elstner: Langsam, langsam. Ich möchte deine Begeisterung nicht stoppen, aber bitte der Reihe nach …

1 Parkinson oder nicht Parkinson – das ist hier die Frage

Elstner: Lieber Jens, du hast einmal zu mir gesagt, ich hätte keinen Parkinson, höchstens ein Parkinsö(h)nchen. Was fehlt mir denn zu einem »ausgewachsenen« Parkinson?

Volkmann: Du hast es ja in der Einleitung gesagt – es gab widersprüchliche Diagnosen. Daran erkennt man, dass sich dieser Parkinson nicht so einfach fassen lässt. Bei einem »ausgewachsenen« Parkinson muss immer eine deutliche Bewegungsverlangsamung (Bradykinese) und entweder eine Muskelsteifheit (Rigor) oder ein Zittern (Tremor) vorhanden sein, sonst darf der Neurologe die Diagnose offiziell gar nicht stellen. Hinzu kommen dann oft noch andere, vom Patienten eher subjektiv empfundene Krankheitssymptome wie Schlafstörungen, Ängste, Depressionen, Schmerzen oder Missempfindungen in sehr unterschiedlicher Ausprägung, die das Bild sehr bunt machen können. Schwierig wird die exakte Diagnose insbesondere dann, wenn die eigentlich definierende Verlangsamung der Bewegungen nur minimal ausgeprägt ist oder sogar ganz fehlt, aber ein Zittern vorhanden ist.

James Parkinson (1755–1824)

Ihm reichten nur sechs Betroffene, um ihr gemeinsames Krankheitsbild nahezu exakt zu beschreiben: 1817 veröffentlichte der Londoner Arzt James Parkinson seine Beobachtungen unter dem Titel »An Essay on the Shaking Palsy«. Er nannte die Erkrankung also Schüttellähmung und notierte im Detail, wie diese sich äußert: »Unwillkürliche, zitternde Bewegungen, verbunden mit verminderter Muskelkraft, zeitweise selbst mit Unterstützung völlig unbeweglich; Neigung zu vornübergebeugter Körperhaltung und zum Übergang von einer laufenden in eine vorwärtsrennende Bewegung; die Sinne und der Intellekt bleiben unbeeinflusst.«

Parkinson räumte ein, dass er aufgrund der geringen Fallzahlen noch keine Rückschlüsse auf die Ursachen der Krankheit ziehen konnte, zumal er nur drei Betroffene intensiv untersucht hatte, während er zwei auf der Straße angesprochen und interviewt und einen weiteren Kranken lediglich aus der Ferne beobachtet hatte.

Sechzig Jahre nach Parkinsons Tod hat der berühmte französische Neurologe Jean-Martin Charcot (1825–1893) in seinen Vorlesungen erstmalig die motorischen »Kardinalsymptome« der Erkrankung definiert – das Zittern (Tremor), die Muskelsteifheit (Rigor – die James Parkinson übrigens nicht beschrieben hat) und die hochgradige Bewegungsarmut (Akinese). Er empfahl seinen Schülern, die damals allerdings noch schwer zugängliche Schrift von James Parkinson wegen der genauen klinischen Beobachtungen zu studieren, und nannte ihm zu Ehren die Erkrankung »Maladie de Parkinson« (Parkinsonkrankheit).

Elstner: Ist das Zittern eines der sichersten Anzeichen für Parkinson?

Volkmann: Nein. Rund 30 Prozent der Erkrankten zittern überhaupt nicht! Bei einigen tritt eher eine Bewegungsverarmung auf, die bis zum Freezing – einem Zustand völliger Bewegungsunfähigkeit – führen kann, das ist ein deutliches Anzeichen bei Parkinson. Die Gliedmaßen und Muskeln können dann keine Befehle mehr ausführen, man fühlt sich plötzlich wie »eingefroren«, daher auch der Name. Diese Zustände sind bei fortschreitender Erkrankung schwer vorhersehbar und können in den unmöglichsten Situationen auftreten – besonders gerne tun sie das, wenn der Betreffende unter Stress gerät. Für einen Künstler, der auf der Bühne oder vor einer Filmkamera steht, aber auch für viele andere Berufe ein großes Problem! (Siehe auch die Gespräche mit Ottfried Fischer und Heike Steinmann im Anhang »Wir sind nicht allein – Gespräche mit Betroffenen«.)

Elstner: Unsere Botschaft lautet ja: »Leben trotz Parkinson.« Dafür ist es zum einen wichtig, die Krankheit zu verstehen, damit ist aber natürlich auch die Hoffnung verbunden, dass sie in absehbarer Zeit vielleicht sogar heilbar sein wird. Über die Aussichten darauf werden wir sicher noch reden, aber beginnen wir doch erst einmal mit den Grundlagen – was muss man über Parkinson wissen?

2 Dopamin – ein Glückshormon, das Ärger macht

Volkmann: Die meisten, die selbst oder deren Bekannte beziehungsweise Verwandte von Parkinson betroffen sind, wissen, dass ein Stoff, nämlich das Dopamin, bei dieser Krankheit eine zentrale Rolle spielt. Wenn dieses Dopamin nicht mehr in ausreichender Menge produziert wird, kommt es zu Veränderungen in den Bewegungen, wie eben den verlangsamten Bewegungsabläufen, der Steifheit oder dem Zittern.

Elstner: Wir haben in den anderen Büchern der Bonusjahre-Reihe öfter einmal das Thema Dopamin behandelt, zuletzt in Mehr Power für den Kopf. Das taten wir meist unter dem erfreulichen Gesichtspunkt, dass dieses Dopamin landläufig zu den »Glückshormonen« gezählt wird. Gut, davon kann bei mir jetzt nicht unbedingt die Rede sein!

Volkmann: Ja, es ist tatsächlich so, dass Dopamin Glücksgefühle auslösen kann. Es ist im Übrigen daran »schuld«, dass Frischverliebte im siebten Himmel schweben. Die haben nämlich nachweisbar einen erhöhten Dopaminspiegel.

Dopamin spielt als Neurotransmitter, also als Botenstoff, in verschiedenen Gehirnregionen eine Rolle. Die sind aber nicht alle bei der Parkinsonkrankheit in gleichem Maße betroffen. Bei Parkinson steht überwiegend eine dopaminabhängige (dopaminerge) tiefe Gehirnregion im Zentrum, die sich Corpus striatum oder einfach nur Striatum nennt (was so viel heißt wie »Streifenkörper«). Hier schütten die Nervenzellen der Substantia nigra (einer Region, die wegen des enthaltenen Eisens und Melanins dunkel gefärbt ist) über lange Fortsätze ihr Dopamin aus. Im Striatum laufen verschiedene Regelkreise des Gehirns zusammen, die für Funktionen wie unser emotionales Erleben, Motivation, Lernen und auch für Bewegungen essenziell sind. Das Dopamin hat einen regulierenden Einfluss auf die Aktivität dieser Regelkreise. Diese Regulierung ist zwingend notwendig, denn zu viel Dopamin kann beispielsweise impulsivere Handlungen oder überschießende Bewegungen auslösen, während ein Mangel an Dopamin den Antrieb eher hemmt oder Bewegungen bremst.

Meist sind bei Parkinsonkranken zuerst diejenigen Dopamin ausschüttenden Zellen betroffen, die im Striatum die Bewegungen kontrollieren. Nicht selten kommen aber auch schon frühe psychische Probleme hinsichtlich der Motivation oder Stimmungslage hinzu.

Die Entstehung der Parkinsonkrankheit

Elstner: Wenn die Dopamin ausschüttenden Zellen mit diesen verschiedenen Funktionen so unterschiedlich absterben, dann hat jeder Parkinsonpatient seine ganz eigenen Probleme?

Volkmann: Ja, so kann man das sagen. Die Symptome der Parkinsonkrankheit sind sehr vielgestaltig, und jeder Patient hat seine sehr eigene Kombination von bestimmten motorischen und auch nicht motorischen Problemen. Das liegt eben unter anderem daran, dass Dopamin in verschiedenen Regionen des Gehirns ausgeschüttet wird und auch mehrere in sich geschlossene Regelkreise beeinflusst, die den Funktionen dienen, die wir eben besprochen haben. Alle sind sie auf den wichtigen Neurotransmitter angewiesen – und wir mit ihnen.

3 Krakelschrift und Pokerface – Parkinson hat viele Gesichter

Volkmann: Je nachdem, welche Nervenzellregionen des Gehirns bei der Parkinsonkrankheit beim einzelnen Menschen betroffen sind, entstehen etwas unterschiedliche Symptome, aber es gibt natürlich einige Symptome, die bei fast allen Patienten vorhanden sind. Das sind die sogenannten motorischen Kardinalsymptome. Dazu zählen die Verlangsamung und Verkleinerung der Bewegungen, die Muskelsteifheit, die Veränderungen der Körperhaltung oder das Zittern. Wenn die Bewegungen langsamer werden, spricht man von »Bradykinese«, das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet eben genau das: »langsame Bewegungen«. Es gibt noch zwei ähnliche Erscheinungen, das ist die Hypokinese (Bewegungen werden zu klein ausgeführt) und die Akinese (man kann keine Bewegungen starten oder nur verzögert), aber wir nehmen jetzt einmal die Bradykinese als Oberbegriff für alle diese Bewegungsprobleme.

Dabei wirkt sich diese Verlangsamung auf fast alle Körperteile aus. Die Krankheit beginnt meist im Bereich der Arme und Hände. Die Betroffenen schreiben zum Beispiel langsam und viel zu klein oder haben generell Probleme bei den feinmotorischen Fähigkeiten. Auffallend ist auch, dass ihre Arme beim Gehen nicht mehr richtig mitschwingen. Später kann man feststellen, dass sie anfangen zu hinken, ein Bein wird etwas nachgezogen, die Schritte werden immer kleiner. Manchmal haben sie auch Schwierigkeiten, spontan loszulaufen oder plötzlich anzuhalten. Oft verlieren sie die Fähigkeit, sich einfach umzudrehen, das geht dann nicht mehr in einem eleganten Schwung, sondern nur durch eine größere Zahl von kleinen Bewegungen. Und als wäre das alles für sich genommen nicht schon lästig genug, erhöhen all diese motorischen Einschränkungen natürlich auch noch die Gefahr zu stürzen.

Insgesamt kann man erkennen, dass viele Bewegungen noch reduziert möglich sind. Das fällt beispielsweise schon auf, wenn die Betroffenen applaudieren wollen oder wenn sie nur aus dem Bett oder von einem Stuhl aufstehen müssen. Im Verlauf der Krankheit kommt es zunehmend vor, dass alltägliche Handlungen wie Zähneputzen, das Schuhebinden oder auch das Anziehen zu einer immer größeren Herausforderung werden, vielleicht ohne fremde Hilfe nicht mehr ordentlich zu bewältigen sind – einfach weil die Finger nicht mehr so präzise gesteuert werden können.

Interessanterweise beginnt die Krankheit meist auf einer Körperseite, das heißt, das Striatum in der gegenüberliegenden Gehirnhälfte ist stärker betroffen, weil das Gehirn mit dem Körper über Kreuz verdrahtet ist: die rechte Gehirnhälfte mit der linken Körperseite, die linke Gehirnhälfte mit der rechten. Man kann den asymmetrischen Dopaminmangel im Gehirn tatsächlich messen, zum Beispiel mit nuklearmedizinischen Verfahren, die mittels schwach radioaktiv markierter Stoffe die Dopaminausschüttung im Striatum darstellen können. Auch im Verlauf der Erkrankung haben die meisten Kranken eine »Schokoladenseite« und eine »schlechtere« Körperhälfte.

Elstner: Woran liegt das, dass eine Seite stärker betroffen ist als die andere?

Volkmann: Das ist eine interessante wissenschaftliche Frage, insbesondere wenn man etwa glaubt, dass die Erkrankung sich vom Darm kommend im Gehirn ausbreitet, worüber wir später noch sprechen werden. Denn es gibt ja nicht einen linken oder rechten Darm. Aber wie bei vielen Fragen, die diese Krankheit aufwirft – wir wissen es nicht.

Elstner: Diese Bradykinese betrifft aber nicht nur die Arme und Beine …

Volkmann: Nein, man erkennt sie auch an der Mimik der Betroffenen, die sehr eingeschränkt sein kann. Die zeigen dann eine Art »Pokerface«, was es schwer macht, die tatsächliche Gefühlslage anhand des Gesichtsausdruckes festzustellen – der Fachbegriff dafür ist Hypomimie. Dabei sind die Mundwinkel wie gelähmt, das führt zu einem »Maskengesicht« – der Betroffene lächelt nicht, zeigt scheinbar keine Freude, aber auch keinen Ärger. Für Angehörige kann das auch deswegen zum Problem werden, weil sie allmählich das dumpfe Gefühl haben, dass sich der Betroffene für nichts mehr interessiert.

Elstner: Wir alle wissen ja spätestens seit der Maskenpflicht während der Coronapandemie, wie schwer es ist, mit Menschen zu kommunizieren, die eine Maske anhaben, weil man deren Stimmung nicht genau einschätzen kann.

Volkmann: Die Stimmungslage kann auch wegen auftretender Sprechstörungen völlig falsch interpretiert werden. Die Stimme wird leiser, die Tonhöhe wird nicht mehr so stark verändert, die Betonung geht verloren, sodass die Stimme den charakteristischen emotionalen Ausdruck verliert. Das kann schon zu Beginn der Erkrankung zu Missverständnissen führen, weil der Kommunikation plötzlich die stimmlich emotionale Komponente fehlt. Später kann es auch zu echten Verständigungsschwierigkeiten kommen.

Elstner: Für mich wäre das fatal. Meine Stimme ist mein Beruf, und ich liebe es, mich zu unterhalten.

Volkmann: Mach dir da nicht allzu viele Sorgen. Die Erkrankung verläuft sehr unterschiedlich, und viele der Probleme, die wir hier schildern, werden im Laufe einer Parkinsonkrankheit gar nicht auftreten, insbesondere wenn sie richtig behandelt wird. Denn wir haben ja schon ganz gute Möglichkeiten, den Folgen der Krankheit etwa durch eine rechtzeitige Medikamentenbehandlung entgegenzuwirken.

Elstner: Bei mir ist die Krankheit eher beim Schreiben zutage getreten – etwa beim Unterschreiben von Autogrammkarten. Es ist mir erst gar nicht aufgefallen, dass meine Unterschrift auf einmal so zittrig war.

Volkmann: Das und ein immer kleiner werdendes Schriftbild tauchen übrigens oft auch schon Jahre vor den anderen typischen Symptomen auf. Es kann auch sein, dass die Buchstaben die Linie verlassen und irgendwo frei im Raum stehen. Ganz typisch ist, dass die Buchstaben am Anfang einer Zeile noch groß sind und dann zum Ende einer Zeile immer kleiner geschrieben werden. Man nennt das Mikrografie.

Bekannte Parkinsonkranke: Wilhelm von Humboldt (1767–1835)

Der preußische Gelehrte und Schriftsteller war der Erste, der Auswirkungen der Parkinsonkrankheit schriftlich erwähnte. Allerdings hielt er die Symptome für normale Alterserscheinungen. »Ich bin gesund, mir geht es gut, allerdings habe ich diese leidigen Symptome des Alterns, diese sind bei mir allerdings sehr früh und sehr ausgeprägt eingetreten«, schrieb er am 5. Mai 1832 an seine Brieffreundin Charlotte Diede. »Ich wollte Ihnen doch eigenhändig schreiben. Bei der Langsamkeit, mit der ich schreibe, mache ich in einer Stunde nicht viel und fange daher keinen Brief an, wenn ich nicht einen vollen freien Nachmittag vor mir sehe.«

Wilhelm von Humboldt sprach viele Sprachen, war der Gesandte Preußens am Heiligen Stuhl in Rom und wurde unter anderem durch seine umfassende Reform des Bildungswesens bekannt – obwohl er selbst nie eine öffentliche Schule besucht hatte. Die von ihm gegründete »Universität zu Berlin« trägt heute seinen Namen und den seines Bruders Alexander.

Elstner: Da die Krankheit ja unaufhaltsam fortschreitet, bedeutet das, dass man durch diese Bradykinese allmählich die komplette Kontrolle über seinen Körper verliert?

Volkmann: Wie gesagt, das ist ja kein unabänderliches Schicksal. Genau das wollen wir durch unsere Behandlung verhindern, und das gelingt auch immer besser. Wie bei allen Erkrankungen ist es auch bei Parkinson natürlich von Vorteil, bereits die ersten Anzeichen der Krankheit richtig zu deuten, um frühzeitig reagieren zu können. Und die Bradykinese ist ein solches Anzeichen, das sich auf die beschriebenen Arten äußert. Mit diesem Wissen im Hinterkopf können Betroffene und auch Angehörige besser erkennen, ob Symptome einer Parkinsonkrankheit vorliegen, und dann auch gezielt Hilfe suchen. Schauen wir uns deshalb noch ein paar weitere Anzeichen an.

4 Steife Muskeln und zitternde Hände – wenn Bewegungen ein Eigenleben führen

Volkmann: Ein weiteres Anzeichen der Parkinsonkrankheit ist eine Muskelsteifheit, der Rigor, den die Betroffenen häufig gar nicht selbst merken. Meist stellt das der Arzt fest, wenn er die Gelenke bei entspannten Patienten durchbewegt und einen charakteristischen Widerstand spürt, also Kraft für die Bewegung aufwenden muss. Durch die ständige Muskelanspannung, etwa im Nacken oder den Schultern, kann es zu Schmerzen kommen. Die Betroffenen gehen dann oft in erster Station zu einem Orthopäden (der dann vielleicht nichts findet) statt zum Neurologen.

Elstner: Prof. Gerd Schnack hat in dem ersten Buch der Bonusjahre-Reihe sehr deutlich erklärt, dass es wichtig und heilsam ist, zu den oft ausgeübten, oft monotonen Bewegungen auch immer entlastende »Gegenbewegungen« zu machen, weil dies von der Natur so vorgesehen ist und uns guttut. Die Muskelsteifheit aber verhindert diese »Gegenbewegungen«, wenn ich es richtig verstehe.

Volkmann: Genau, wenn man einen Muskel anspannt, sollte eigentlich der »Gegenmuskel« entspannt sein. Das aber ist beim Rigor nicht der Fall, da steht plötzlich alles unter Spannung. Das führt dazu, dass man sich beispielsweise nur unter großen Anstrengungen im Bett umdrehen kann – meist wacht man deshalb in derselben Position auf, in der man eingeschlafen ist. Und natürlich ist es anstrengend, wenn bei einer Bewegung nicht nur der Muskel, der die Bewegung ausführen soll, angespannt wird, sondern auch noch der Muskel überwunden werden muss, der die Bewegung eigentlich entspannt dulden sollte, aber das nicht tut. Der Rigor macht sich vor allem unbeliebt, weil er komplexe Bewegungen erschwert, bei denen mehrere Muskeln zusammenarbeiten müssen. Dadurch kann zum Beispiel das Essen oder Trinken zu einer großen Herausforderung werden!

Elstner: Essen und Trinken bedeutet ja auch schon durch das Zittern eine große Herausforderung …

Volkmann: Damit sind wir beim Tremor. Auch der beginnt meist auf einer Seite. Das Zittern betrifft übrigens nicht nur den Kopf und die Hände, es kann auch vorkommen, dass der Fuß mitzittert, was oft anfangs gar nicht auffällt – weil das Zittern beim Parkinson in aller Regel durch Bewegungen unterdrückt wird. Und die Füße sind ja ständig in Bewegung.

Elstner: Welche Formen des Tremors gibt es denn? Man hat ja nicht immer gleich Parkinson, wenn mal die Hand wackelt. Mein Kollege Rainer Holbe beispielsweise schlägt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Zittern herum – und war übrigens der Auslöser für eine technische Errungenschaft, wie er mir erzählte (siehe Anhang »Wir sind nicht allein – Gespräche mit Betroffenen«).

Volkmann: Typisch für Parkinson ist der »Ruhetremor«. Also, du sitzt entspannt vor dem Fernseher und schaust einen Film, und urplötzlich fängt die Hand, die ruhig auf dem Schoss lag, zu zittern an. Sobald du aber den Arm bewegst, verschwindet das Zittern wieder. Bei längerem Halten in einer Position, also wenn man den Arm zum Beispiel nach vorne streckt, kann das Zittern dann mit Verzögerung wieder einsetzen.

Der Tremor verstärkt sich oft, wenn man nach körperlicher Anstrengung erschöpft ist. Oder bei emotionalem Stress – du hast so eine Situation ja gerade schon beschrieben, als du von deinem Lampenfieber berichtet hast. Das macht übrigens die Untersuchung des Tremors etwas schwierig, weil die Ausprägung mit dem Grad der Entspannung oder Anspannung sehr stark variieren kann. Deswegen lassen viele Neurologen den Patienten bei der Untersuchung des Tremors kleine Rechenaufgaben ausführen oder rückwärtszählen. Das erzeugt ein gewisses Maß an Konzentration und Anspannung, damit man auch einen schwachen Tremor erkennen kann.

Und dann gibt es – in Abgrenzung zum Ruhetremor – auch noch den Aktionstremor. Den erkennst du, wenn du einen Patienten bittest, bei geschlossenen Augen mit dem Zeigefinger in großem Bogen auf die eigene Nasenspitze zu zeigen oder aus einem Glas Wasser zu trinken – deine erwähnte Angst, ein Glas in einer Fernsehsendung hochzuhalten, ist auf das Zittern durch den Aktionstremor zurückzuführen. Es kann aber auch passieren, dass man nur bei ganz bestimmten Anstrengungen oder Aufgaben zittert, beim Schreiben etwa, wenn man am Computer arbeitet oder beim Klavierspielen. Dieser Aktionstremor ist deswegen viel behindernder als der Ruhetremor, der ja in der Regel keine gezielten Bewegungen stört. Aber glücklicherweise tritt der Aktionstremor bei Parkinson selten auf.

Stichwort: Der essenzielle Tremor