2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

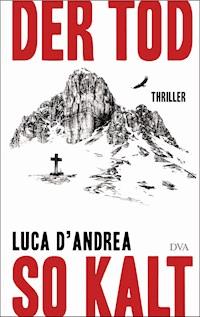

Luca D'Andrea erklimmt die Gipfel der Bestsellerlisten

Südtirol, im Winter. Marlene ist auf der Flucht, panisch steuert sie ihr Auto durch den Schneesturm. Im Gepäck: ein Beutel mit Saphiren, den sie ihrem skrupellosen Ehemann aus dem Safe entwendet hat. Er ist der Kopf einer mafiösen Erpresserbande, und Marlene weiß, dass er seine Killer auf sie hetzen wird. Da stürzt ihr Wagen in eine Schlucht. Marlene erwacht in einer abgelegenen Berghütte, gerettet von einem wortkargen Alten. Bei ihm und seinen Schweinen glaubt sie sich in Sicherheit vor ihrem Mann. Bald jedoch stellt sie mit Entsetzen fest, dass von dem Einsiedler eine noch größere Gefahr ausgeht …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Wenn die Schrecken der Vergangenheit zum Grauen der Gegenwart werden

Südtirol, im Winter. Marlene ist auf der Flucht, panisch steuert sie ihr Auto durch den Schneesturm. Im Gepäck: ein Beutel mit Saphiren, den sie ihrem skrupellosen Ehemann aus dem Safe entwendet hat. Wegener ist der Kopf einer mafiösen Erpresserbande, und Marlene weiß, dass er seine Killer auf sie hetzen wird. Da stürzt ihr Wagen in eine Schlucht. Marlene erwacht in einer abgelegenen Berghütte, gerettet von einem wortkargen Alter. Bei ihm und seinen Schweinen glaubt sie sich in Sicherheit vor ihrem Mann. Bald jedoch stellt sie mit Entsetzen fest, dass von dem Einsiedler eine noch größere Gefahr ausgeht …

»Ein fulminantes, fesselndes Erstlingswerk.«

Stern über Der Tod so kalt

»Der Tod so kalt ist ein perfekt gebauter Thriller, übergroß, operettenhaft und mit Sog bis zum Ende.«

BR Fernsehen »Capriccio«

»Eine gute Komposition, der Rhythmus der Geschichte, das schnelle Springen zwischen verschiedenen Schauplätzen: all das erzeugt atemlose Spannung. Und die Auflösung? Völlig überraschend.«

NDR Kultur »Neue Bücher« über Der Tod so kalt

Der Autor

Luca D’Andrea wurde 1979 in Bozen geboren, wo er heute noch lebt. Er stieg mit seinem ersten Thriller sofort in die Riege der internationalen Top-Autoren auf: Der Tod so kalt erschien in rund 40 Ländern, wurde zum Bestseller und stand wochenlang unter den ersten 5 der Spiegel-Liste. Gegenwärtig wird Der Tod so kalt verfilmt. Sein zweites Buch, Das Böse, es bleibt, ist seit Erscheinen in Italien auf der Bestsellerliste. Wie D’Andreas Erstling führt auch dieser Thriller in seine Heimat Südtirol.

Luca D’Andrea

Das Böse, es bleibt

Thriller

Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originaltitel: Lissy

Originalverlag: Giulio Einaudi Editore s.p.a., Turin, Italien

Copyright © 2017 by Luca D’Andrea

This Edition published in Agreement with

Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by

Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: Bürosüd nach einem Entwurf von Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben

Covermotive: franckreporter/E+/Getty Images; © Erni/Fotolia.com

Satz: DVA/Andrea Mogwitz

ISBN 978-3-641-22876-7 V008

www.dva.de

1.

»Süße Lissy, kleine Lissy.«

2.

Zweimal Klopfen und die Worte »Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?«

Marlene, zweiundzwanzig Jahre alt, gut einen Meter sechzig groß, melancholische blaue Augen, ein Leberfleck über den geschwungenen Lippen, zweifellos hübsch und zweifellos in Panik, betrachtete in dem metallenen Gehäuse des Tresors ihr Spiegelbild und schalt sich eine dumme Gans.

Metall, nicht Lebkuchen. Und keine Hexe weit und breit. Das ist die Angst, sagte sie sich, weiter nichts.

Sie ließ die Schultern sinken, hielt die Luft an, wie ihr Vater immer, bevor er den Abzug des Gewehrs betätigte, atmete aus und versuchte sich zu konzentrieren.

Hexen gab es nicht. Und Märchen waren reine Lügengeschichten.

Nur das Leben zählte, und Marlene war dabei, ihr Leben für immer zu ändern.

Die Zahlenkombination war leicht zu merken. Eins. Drei. Zwei. Dann eine Vier. Eine Drehung mit dem Handgelenk und noch eine Vier. Geschafft. So einfach, dass Marlenes Hände sich von ganz alleine bewegten. Sie drückte die stählerne Klinke nieder und biss die Zähne zusammen.

Ein Schatz.

Bündel von Geldscheinen, aufgestapelt wie Brennholz für die Stube. Eine Pistole, eine Schachtel Munition und ein Beutel aus Samt. Unter der Schachtel lugte eine Kladde hervor, die hundertmal mehr wert war als das ganze Geld.

An ihren knittrigen Seiten klebte Blut, und es versteckten sich dort auch ein paar lebenslange Haftstrafen: eine unendlich lange Liste mit Namen von Gläubigern und Schuldnern, Freunden und Freunden von Freunden, alles notiert in der winzigen, nach links geneigten Handschrift von Herrn Wegener.

Marlene verschwendete keinen zweiten Blick darauf. Die Pistole, die Munition und die Geldscheine interessierten sie nicht. Der Samtbeutel hingegen ließ ihre Hände feucht werden. Sie kannte seinen Inhalt, sie kannte seine Macht, und sie hatte Angst davor.

Das war kein simpler Diebstahl, was sie da tat. Nennen wir die Dinge beim Namen.

Das, was die junge Frau, der das Herz bis zum Halse schlug, da gerade tat, nannte sich »Verrat«.

Marlene Taufer, verheiratete Wegener, rechtmäßige Ehefrau von Robert Wegener. Dem Mann, vor dem sie alle den Hut zogen: zweiundvierzig Jahre alt und eine Karriere, die aus Schutzgelderpressung, Hehlerei, Betrug und Mord bestand.

Mit einem Mann wie ihm scherzte man nicht. Niemand wagte es, ihn beim Vornamen zu nennen. Für alle war Robert Wegener nur Herr Wegener.

Auch für sie. Marlene. Seine Frau.

Los, mach schon.

Die Zeit läuft.

Doch vielleicht lag es genau an dem Voranschreiten des Zeigers auf dem Zifferblatt, an der Zeitspanne zwischen dem Tick und dem Tack, dass für Marlene, als sie den Samtbeutel öffnete, das Märchen erneut über die Realität siegte und sie in die tiefblauen, grausamen Augen von winzigen, spitzgesichtigen Kreaturen blickte.

Kobolde.

Sie fand es fast schon normal. Kobolde liebten Metall, die Kälte und den Tod. Tresor, Pistole, Geld und Kladde.

Ein perfektes Nest.

Kobolde reagierten aggressiv, wenn sie gestört wurden. Sie nahmen dem Raum sein ganzes Licht, saugten es auf mit ihren grausamen Äuglein und verwandelten es in einen derart geballten wilden Hass, dass Marlene beinah der Beutel aus der Hand gefallen wäre.

Sie kehrte in die Gegenwart zurück. Zu dem offenen Tresor. Zu dem Haus an der Passer.

Also zur Wirklichkeit.

Der Samtbeutel war gefüllt mit Saphiren. Edelsteine, die durch eine Laune der Natur dunkelblau funkelten. Das ganze oder fast das ganze Glück von Herrn Wegener hatte Platz in einer Hand. Von wegen Hexen oder Kobolde.

Es gab keine Hexen, redete Marlene sich gut zu. Und auch keine Kobolde. Diese Edelsteine hingegen waren nicht nur real, sondern auch der Schlüssel zu ihrem neuen Leben. Vorausgesetzt, sie würde nicht weiter ihre Zeit vertrödeln und endlich die Flucht ergreifen.

Ohne länger an Märchen und an die möglichen Konsequenzen zu denken, die sie gerade heraufbeschworen hatte, schnürte Marlene den Samtbeutel zu, steckte ihn in die Innentasche ihrer Daunenjacke, verschloss den Tresor, hängte das Bild wieder davor, streckte den Rücken, schob sich eine vorwitzige Haarsträhne aus der Stirn und verließ das Schlafzimmer.

Sie lief über den Flur, die kleine Treppe hinunter, durch das Wohnzimmer, den Vorraum mit seinen zahlreichen Spiegeln, die Außentreppe hinab. Die Nacht empfing sie mit einem leichten Nordwind.

Ohne stehen zu bleiben, eilte sie zu ihrem grauen Fiat 130, ließ den Motor an und fuhr los.

Die Stadt verschwand im Rückspiegel. Straßenlaternen glitten vorüber. Der goldene Ehering wurde achtlos aus dem Fenster geworfen. Die verschlafene Stadt. Der Gebrauchtwagenhändler.

Ein kurzer Zwischenhalt, und dank eines prall mit Geldscheinen gefüllten Briefumschlags wurde aus dem Fiat 130 ein cremefarbener Mercedes W114 mit unverdächtigem Nummernschild, korrekten Papieren, nagelneuen Reifen und vollem Tank.

Kein Dank. Kein Gruß.

Weiter gen Westen.

Abgesehen von den ersten Schneeflocken verlief alles nach Plan.

Jedenfalls bis zu dem Kontrollposten ein paar Kilometer vor Mals. Verdammter Mist.

Am Ende einer Folge von Serpentinen, die sie noch vor sich hatte, sah Marlene einen unbeleuchteten Mannschaftswagen mit ausgeschalteten Scheinwerfern und ein paar halb erfrorenen Carabinieri stehen. Vielleicht waren sie auch einfach sterbensmüde. Oder warteten auf irgendetwas oder irgendjemanden.

Herr Wegener hatte seine Augen und Ohren überall. Auch unter den Uniformierten.

Und jetzt: dem Schicksal ins Auge sehen oder umdrehen?

Wären da nicht ihre Angst und ihr Verfolgungswahn gewesen, hätte Marlene vielleicht versucht, ihren Plan trotz der unvorhergesehenen Ereignisse durchzuziehen. Doch Angst, Verfolgungswahn und die immer dichter fallenden Schneeflocken ließen sie auf die Bremse treten, umkehren und dieselbe Strecke zurückfahren. Sie bog in die erstbeste Nebenstraße ein. Und löste eine neue Kette von Ereignissen aus.

Die Nebenstraße führte zu einer weiteren, die noch enger und gewundener war und ein verschlafenes Dorf durchquerte. Dann kam eine Kreuzung (nach links oder rechts abbiegen? Kopf oder Zahl?), und weiter ging es geradeaus, während der Schnee sich in dicken Schichten auf die Fahrbahn legte. Als das Auto ins Schlingern geriet, beschloss das Mädchen mit dem Leberfleck über den geschwungenen Lippen, auf jeden Fall weiterzufahren, den Blick abwechselnd auf die ansteigende Straße und die Landkarte auf dem Beifahrersitz gerichtet. Natürlich war ausgerechnet diese Straße nicht verzeichnet (diese elenden Kartografen mit ihren permanenten Fehlern).

Nein, das stimmte so nicht.

Die Karte war vielleicht unpräzise, wie im Übrigen alle Landkarten, aber falsch? Es war das Jahr 1974, und 1974 hatte der Mensch bereits seine Fußspuren im Mondstaub hinterlassen: Es konnte gar nicht sein, dass eine Landkarte falsch war. Marlene hätte nur an den Straßenrand fahren, die Handbremse anziehen, die Innenbeleuchtung einschalten, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und noch einmal genauer schauen müssen. Die Dinge hätten sich anders entwickelt.

Aber Marlene hielt nicht an.

Sie hatte nicht nur Angst, sie konnte auch nicht fassen, dass sie sich tatsächlich verfahren haben sollte.

Gib Gas, aber sachte, sagte sie sich, und fahr weiter. Früher oder später wird die Straße irgendwohin führen. Zu einem Dorf, einer Berghütte, einem Rastplatz. Sie hätte sich sogar mit einer Parkbucht zufriedengegeben, die groß genug war, um zu wenden, zurückzufahren und es mit dem Kontrollposten aufzunehmen: Hauptsache, sie würde diese neue, unerbittliche Folge von Ereignissen unterbrechen und die Kontrolle über das eigene Schicksal wiedererlangen.

Doch nein.

Vielleicht war es der Schnee, vielleicht die Tatsache, dass sie den Blick nicht von der Karte abwenden konnte, jedenfalls merkte Marlene plötzlich, dass der Mercedes die Bodenhaftung verlor, ruckartig nach links ausscherte, sich einmal um die eigene Achse drehte und zu fliegen begann.

Es war schrecklich.

Scheinwerferlicht durchschnitt die Dunkelheit. Graue wirbelnde Schneemassen. Ein gähnender Abgrund.

Baumstämme, die einfach nicht weichen wollten und bis ins kleinste Detail zu erkennen waren.

Der Aufprall.

Mit voller Wucht.

Wimmern, das vom Scheppern des Blechs übertönt wurde. Höllisches Kreischen, das diesmal wirklich an das Quietschen der Hexenhaustür erinnerte.

Marlene flehte lauthals zu Gott.

Und während der namenlose schwarze Berg sich über ihr erhob, verwandelte sich ihr Schrei in ein Röcheln. Die Liebe war das Letzte, was sie beschwor. Die Liebe, die sie dazu gebracht hatte, den gefährlichsten Mann zu verraten, den sie je gekannt hatte. Die Liebe, die einen Namen hatte.

»Klaus.«

Marlenes letztes Wort vor der Dunkelheit.

3.

Bald würde die Dämmerung hereinbrechen.

Hätte die Uhr es nicht angezeigt, man hätte es nicht für möglich gehalten.

Das Schneetreiben hatte sich in einen Schneesturm verwandelt. Nicht eine Spur von Licht da draußen, nur weißer Dunst.

Aber auch im Zimmer war es nicht gerade hell. Der Kristallleuchter warf lediglich einen unförmigen Lichtfleck auf den Fußboden.

Wenn man zu lange darauf starrte, konnte man schnell auf dumme Gedanken kommen. Sowohl der Mann als auch die Frau wandten den Blick ab. Es sah zu sehr nach einem Blutfleck aus. Bis auf das Ticken der Standuhr und ihre Atemzüge war es vollkommen still.

Die Frau saß in einem Sessel, die Beine zusammen gepresst, die Hände im Schoß. Reglos wie ein Zinnsoldat. Die angespannten Gesichtszüge ließen sie zehn Jahre älter aussehen. Sie trug eine Art Uniform. Knielanger Rock, helle Schürze, das Haar zu einem Zopf geflochten.

Wäre ihr Gesichtsausdruck nicht so finster (oder erschrocken?) gewesen, hätte man sie als schön bezeichnen können.

Sie hieß Helene und war seit über fünf Jahren Hausdame in der Villa an der Passer. Schon mindestens doppelt so lange kaute sie nicht mehr an den Fingernägeln.

Dies war eine der ersten Lektionen in der Hauswirtschaftsschule in Brixen gewesen, in der sie ihre Ausbildung gemacht hatte.

Die Hände einer Hausdame, hatte der Lehrer erklärt, seien ihre Visitenkarte. Sie hatten stets sauber und gepflegt zu sein.

Am Anfang war ihr der Verzicht aufs Nägelkauen fast so schwer gefallen wie anderen Leuten der aufs Rauchen, aber allmählich hatte sie sich daran gewöhnt. Jahrelang wäre sie nicht im Traum auf die Idee gekommen, sich wieder ihrem alten Laster hinzugeben. Bis das mit den Schreien angefangen hatte.

Was war das für ein Mensch, der solche Schreie ausstoßen konnte?

Es hatte nicht lange gedauert, bis sie rückfällig wurde. Sie knabberte und nagte, und wenn ihre Zähne ans Fleisch stießen, ließ Helene die Hände ärgerlich zurück in den Schoß fallen, wo sie stattdessen ihre Schürze kneteten.

Nach einer Weile fing alles von vorne an.

Hände. Mund. Nägel. Zähne. Ein kurzer Schmerz.

Schürze.

Und dann wieder von vorne.

Helene hatte nur einen einzigen Blick mit dem Mann gewechselt, der am großen, ungenutzten Kamin lehnte. Der Blick sagte mehr als alle Worte.

Der Mann hieß Moritz. Er war knapp über dreißig, die Ringe unter seinen Augen sahen aus wie Veilchen. Unter der dunklen Anzugjacke trug er ein Holster mit einer Automatikpistole.

Normalerweise stand ihm der Anzug ausgezeichnet. Er hatte ein Vermögen dafür ausgegeben, aber es hatte sich gelohnt. Das sagte er sich jeden Morgen vor dem Spiegel, wenn er sich die Krawatte umband oder seiner Brillantinefrisur den letzten Schliff gab, und auch die Blicke der Frauen auf der Straße bezeugten es.

An diesem dunklen Morgen hingegen kam sich Moritz, Anzug hin oder her, wie eine Vogelscheuche vor. Unbeholfen, linkisch und mit weichen Knien. Denn als sein Blick sich mit dem von Helene kreuzte, las Moritz etwas darin, das ihn zutiefst erschreckte. Er hatte diesen Blick schon häufig gesehen, seit er zu Herrn Wegeners Entourage gehörte.

Es war der Blick eines Opfers.

Und das war nicht gut.

Das war nicht gut, weil Moritz ein einfacher Mann war, der die Dinge mit einem Münzwurf für sich entschied. Opfer oder Henker?

Mit seinen auf einen Meter neunzig verteilten neunzig Kilo und seinem natürlichen Hang zur Gewalt hatte Moritz noch nie die Angst eines Opfers verspürt. Bis zu dem Moment, als er sich in Helenes Augen gespiegelt sah und sich gefragt hatte, was das für ein Mensch sein musste, der solche Schreie ausstieß. Und wie lange er das noch tun würde, bis er komplett durchdrehte. Und auch: Was wird aus uns?

Aus dem Grund hatte er aufgehört, die Hausdame anzusehen. Oder die Schatten auf dem Fußboden.

Viel zu viele Fragen. Moritz hasste Fragen. Denn Fragen konnte man nicht das Nasenbein brechen. Fragen konnte man keine Kugel ins Herz schießen (und zur Sicherheit noch eine in den Kopf), um sie für immer zum Schweigen zu bringen.

Ruhe.

Das war es, was Moritz sich wünschte.

Die Schreie Schreie sein lassen und für ein paar Minuten verschwinden. Lange genug, um die dummen Gedanken zu verscheuchen. Eine Zigarette im Garten. Oder ein Glas Brandy.

Aber Befehl war Befehl. Für jemanden wie Moritz waren Befehle etwas Gutes und Richtiges. Sie radierten die Fragezeichen aus. Sie markierten die Grenze zwischen dem, was man tun durfte, und dem, was verboten war.

Befehle zogen eine gerade Linie, ganz einfach, und er war ein einfacher Mann. Außerdem machten sie alles Verbotene viel aufregender.

Und genau deshalb war er, um ehrlich zu sein, in Schwierigkeiten geraten.

Also blieb Moritz regungslos und in seinen dunklen Anzug gezwängt neben dem kalten Kamin stehen. Um den Schreien zu lauschen und das Gewicht der Automatikpistole zu spüren, das ihn nach unten zog. Hin zu dem unförmigen Fleck auf dem Fußboden.

Helene indessen hatte eine komplexere Sicht auf die Welt. Für sie gab es nicht nur Schwarz oder Weiß. Gehorsam und Ungehorsam, Opfer und Henker. Für sie gab es ein ganzes Meer an Grautönen, auf dem man segeln konnte. Es gehörte nicht viel dazu, einen Befehl in einen Ratschlag zu verwandeln, und Ratschläge waren keine Fußangeln, sie boten immer einen Ausweg. Ihre Pflichten zum Beispiel bezogen sich auf die Villa.

Nicht auf ihren Arbeitgeber.

Villa und Arbeitgeber waren zwei verschiedene Dinge.

Das war eine Möglichkeit für einen Ausweg.

Als sie genug von den Schreien hatte, stand Helene abrupt auf und verließ den Raum.

Geräuschlos wie ein Geist.

4.

Morgendämmerung.

Er sah sie nicht, aber er spürte sie. Das war bei ihm einfach so, er verließ sich immer auf sein Bauchgefühl. Vor den Fenstern, die auf den Garten hinausgingen, waren die Rollläden heruntergelassen. Nur eine Lampe mit zerbrochenem Schirm erleuchtete das verwüstete Zimmer. Offene Schranktüren, herausgezogene Schubladen, zerrissene Decken und Kleidungsstücke, Unmengen an Papieren, Schmuck, Gemälde, Bücher (außer einem) auf dem Fußboden, unschuldige Opfer seines Furors.

Mitten im Schlafzimmer mit den Stuckelementen und den goldgesäumten Vorhängen saß Herr Wegener auf dem zerwühlten Bett und begriff, dass er mit dem Schreien aufhören und klar denken musste, weil sonst alles, was er in seinem Leben erreicht hatte, sich als sinnlos erwiesen hätte.

Seine Selbstbeherrschung war all die Jahre sein größter Stolz gewesen. Dank seiner stählernen Nerven und seines kühlen Kopfs hatte er sich etwas erschaffen, das er insgeheim »sein Reich« nannte. Ein Reich von einer Bedeutung, dass die Leute eines Tages – so der Plan – nicht mehr nur den Hut vor ihm ziehen, sondern bei seinem Anblick auf die Knie fallen würden.

An diesem eiskalten Morgen war es mit seiner Selbstbeherrschung jedoch vorbei.

Herr Wegener wollte einfach nicht glauben, was seine eisernen Nerven und sein kühler Kopf ihm weismachen wollten. Und dafür gab es nur eine Erklärung: Marlene.

Unmöglich. Marlene würde ihn niemals verraten. Marlene war seine Ehefrau. Marlene war die Frau, die er liebte. Vor allem: Marlene war eine Frau, und es war noch nie vorgekommen, dass eine Frau einen Mann wie ihn dermaßen aufs Kreuz gelegt hatte. Oder vielleicht doch, vielleicht gab es irgendwo auf der Welt Frauen, die den Mut hatten, so viel zu wagen, aber Herr Wegener war sicher, dass Marlene nicht zu dieser Kategorie gehörte. Nicht einmal im Traum.

Eiserne Nerven und Kühler Kopf waren freilich anderer Meinung, wie sie ihm wiederholt zu verstehen gaben.

Sie war es, sie war es, sie, sie, sie.

Marlene.

Stählerne Nerven und Kühler Kopf hatten Beweise. Zum Beispiel gab es keine Einbruchspuren in der Villa. Weder an den Türen noch an den Fenstern. Er hatte es eigenhändig überprüft. Keinerlei Spuren von Gewalt. Niemand hatte das Haus ohne Befugnis betreten oder verlassen.

Also: Wer den Diebstahl begangen hatte, kannte sich aus. Besaß einen Schlüssel. Und kannte Tagesabläufe und Gewohnheiten seiner Bewohner.

Noch ein Beweis zulasten der Angeklagten: Tag und Uhrzeit des Diebstahls.

Die Nacht von Freitag auf Samstag. In der Herr Wegener den Lancia Fulvia HF nahm und zusammen mit Georg, seiner rechten Hand, Meran verließ, um zu einer Kneipe nach Eppan zu fahren, wo er sich jeden Freitagabend mit seinen Männern traf.

Sie redeten über neue Absatzmärkte, neue Strategien. Über Probleme, die es zu lösen galt. Ihm wurden der neueste Klatsch und Tratsch, die neuesten Gerüchte zugetragen. Brühwarm. Manchmal stellte man ihm auch neue Leute vor, damit er sie begutachten und entscheiden konnte, was er mit ihnen anstellen wollte.

»Willst du eine gut bezahlte Arbeit, Junge?«

»Hast du Eier in der Hose?«

»Dann rede mal mit Herrn Wegener.«

»Er kann dir bestimmt helfen.«

Früher, am Anfang seiner Karriere, hatte Herr Wegener es sogar als erregend empfunden, diesen Männern die Hand zu geben, zu sehen, wie sie sich in seiner Anwesenheit aufplusterten oder wie einfach es war, ihnen mit einem einzigen Wort oder einer hochgezogenen Augenbraue das Rückgrat zu brechen.

Inzwischen war er seiner Lakaien überdrüssig. Inzwischen widerten sie ihn an.

Aber diese Farce gehörte zu seinen Pflichten. Seine Männer waren größtenteils primitive Leute. Bullig und schlecht rasiert. Mit Jackett und Krawatte sahen sie aus wie Bauern, die sich für den Kirchgang fein gemacht hatten. Viele von ihnen waren auch Bauern oder waren es früher einmal gewesen. Sie sprachen einen Dialekt, von dem er Zahnschmerzen bekam, fraßen mit offenem Mund und konnten grölend ganze Bierfässer leeren und literweise Schnaps trinken. Und er mit ihnen.

Er musste es tun.

Er musste diesen harten, ordinären Dialokt sprechen, er musste sie alle unter den Tisch trinken, nur dann glaubten diese von Natur aus misstrauischen Männer, dass Herr Wegener trotz Jackett und Krawatte, trotz Lancia Fulvia und Leibwächter an der Tür, trotz Zeitungsberichten mit Foto einer war, dem sie vertrauen konnten.

Einer von uns.

So kam Herr Wegener jeden Freitag gegen vier Uhr morgens in übelster Laune nach Hause, mit dickem Kopf und nach billigen Zigaretten und Alkohol stinkend. Ein Gestank, den nicht mal eine heiße Dusche abspülen konnte. Ein Gestank, den er Marlene nicht zumuten wollte, weshalb er diese einzige Nacht in der Woche in einem der Gästezimmer und nicht an der Seite seiner Ehefrau schlief. Und tatsächlich: Hätte er an diesem verfluchten Freitag nicht noch die schwarze Kladde aus dem Tresor holen müssen, um sich ein paar neue Namen zu notieren, hätte er Marlenes Verschwinden erst am nächsten Morgen bemerkt.

Somit: keine Einbruchspuren.

Somit: Freitagnacht.

Zwei Indizien genügten nicht? Stählerne Nerven und Kühler Kopf waren bereit, ihm weitere zu präsentieren.

Nehmen wir die Saphire.

Der Dieb (oder die Diebe) hatte(n) fast zwanzig Millionen Lire Bargeld und eine ebenso hohe Summe in ausländischer Währung im Tresor gelassen. Er (oder sie) hatte(n) nur die Saphire gestohlen. Sonst nichts. Doch niemand wusste von den Saphiren. Außer Georg und Marlene.

Georg hatte die ganze Nacht über ihn gewacht, genauso wie er jetzt draußen vor der Tür wartete, eine Zigarette rauchte und nach möglichen Spuren von Einbrechern suchte. Georg stand unter seiner Kontrolle. Herr Wegener wusste, mit wem er Umgang hatte und was er ihm erzählte. Er konnte Georg von der Liste der Verdächtigen streichen. Wer blieb dann noch übrig?

Marlene natürlich.

Nein, das stimmte nicht, wandte Herr Wegener ein. Es wussten noch mehr davon.

Schwaches Argument.

Klar, auch das Konsortium wusste von den Saphiren. Aber die Männer vom Konsortium hatten kein Motiv für den Diebstahl, denn ausgerechnet ihnen musste Herr Wegener den Samtbeutel übergeben. Warum sollte man sich die Mühe machen, etwas zu stehlen, das einem schon gehörte? Das wäre doch absurd gewesen. Dachte er vielleicht, das Konsortium bestünde aus einem Haufen Vollidioten?

Nein, dachte er natürlich nicht.

Blieb nur Marlene.

Marlene, Marlene, Marlene.

Wollte er es immer noch nicht glauben? Gut. Die Indizienkette war noch nicht komplett. Es gab noch mehr Hinweise.

Das Auto.

Der graue Fiat 130 war verschwunden. Herr Wegener hatte Marlene das Auto geschenkt, nachdem er sie überredet hatte, den Führerschein zu machen, denn die Ehefrau eines Capo musste auf der Höhe der Zeit sein, sich nach der letzten Mode kleiden und auch im Besitz eines Führerscheins sein. Außerdem, mein Gott!, sie lebten in den Siebzigerjahren, nicht in der Steinzeit.

Der Fiat 130 war weg.

Warum hätte man ihn klauen sollen?

Schließlich …

Und jetzt der schwerwiegendste Beweis von allen. Der ihn wahnsinnig werden ließ.

Das Buch fehlte. Ihr Buch. Die Märchen der Brüder Grimm. Der einzige Gegenstand, den Marlene aus ihrem Elternhaus mit zu ihm genommen hatte. Eine ältere Ausgabe mit abgenutztem Einband und ohne Titelaufdruck. Marlene hatte es immer bei sich. Es sei ihr Glücksbringer, sagte sie. Es vertreibe ihre Albträume. Genau aus dem Grund habe sie es auf dem Nachttisch liegen.

Wo war nur das verdammte Buch?

Herr Wegener hatte das ganze Schlafzimmer auf den Kopf gestellt und überall danach gesucht. Er hatte sogar das Bett abgezogen, um es zu finden. Denn wenn er das Buch fand, fiel jeder Verdacht von Marlene ab, und Herr Wegener würde wissen, was zu tun wäre. Er würde wissen, welchen Befehl er wem erteilen musste. Er würde jedes einzelne Arschloch auf seiner Gehaltsliste aus dem Bett werfen. Eine ordentliche Verbrecherjagd, bis sie seine Saphire wiedergefunden hätten, und dann würde er genussvoll diesen Hurensohn auseinandernehmen, der es gewagt hatte, sein Spielchen mit ihm zu treiben.

Das Buch war verschwunden. Zusammen mit dem Fiat 130 und den Saphiren.

Und mit Marlene.

Sie war nicht da.

Niemand hatte sie gesehen.

Aber …

Aber Marlene hätte niemals …

In seinem Kopf prallten Logik und Gefühl aufeinander. Das Blut überschwemmte sein Gehirn, und Herr Wegener verspürte das dringende Bedürfnis, so lange zu schreien, bis seine Stimmbänder rissen, einen Drang, der nicht zu kontrollieren war. Also schrie er.

Er wütete gegen Marlene. Gegen den offen stehenden Tresor. Vor allem gegen sich selbst.

Und während er schrie, fragte sich nicht nur Moritz, der neben dem ungenutzten Kamin stand, sondern auch Helene, die in der Küche Zuflucht gesucht hatte, und Georg, der wieder ins Haus gekommen war, um sich aufzuwärmen und den Schnee von sich abzuklopfen, was das für ein Mensch war, der solche Schreie ausstoßen konnte.

Die Zahlenkombination des Tresors führte direkt zur Antwort.

5.

Die Zahlenkombination.

Eins, Drei, Zwei. Zweimal die Vier. Als wollte man sagen: 13. Februar 1944. Im Jahr 1944 war Wegener zwölf und noch nicht Herr Wegener. Niemand mit Verstand hätte diesen Pimpf, der nur aus Haut und Knochen bestand, mit »Herr« angesprochen.

Um genau zu sein, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht mal das e in seinem Nachnamen. Damals hieß er Robert Wegner, so wie Paul Wegner, sein Vater.

Paul Wegner (ohne e) hatte sich freiwillig zur Wehrmacht einziehen lassen und noch nicht einmal Zeit gehabt, seiner Frau und seinem Sohn einen Brief zu schreiben, da hatte der Krieg ihn schon verschlungen.

Eine Granate war hinter der deutschen Linie eingeschlagen, und Paul hatte sich instinktiv auf sie gestürzt, um seiner Einheit das Leben zu retten.

Der Standartenführer der Sankt-Leonhards-Kaserne in Passeier hatte es dem mageren Pimpf und der am Boden zerstörten Mutter erzählt.

Er war ein gut aussehender Mann, der Standartenführer. Mit einem ebenmäßigen Gesicht und klugen blauen Augen. Er trug eine elegante Uniform, die Angst und Respekt einflößte. Schwarz mit zwei silbernen Blitzen am Kragenspiegel. Seine Stiefel, auf Hochglanz gewienert und wunderschön, gingen bis zum Knie.

Während der Ehrenkommandant salutierte, übergab der SS-Mann Roberts Mutter einen Brief und eine frisch gebügelte Flagge. Und ihm eine Schachtel mit einem Hakenkreuz darauf.

Der Junge trug keine Schuhe an den Füßen, sondern Lumpen, die mit einer Kordel befestigt waren. Er schämte sich dafür, aber er kannte es nicht anders. Sie waren eben arm, daran konnte man nichts ändern. In der Schachtel befand sich ein Eisernes Kreuz.

Der Junge las den Brief vor, denn seine Mutter war Analphabetin. In dem Brief war der Name des Vaters falsch geschrieben. Mit einem e zu viel. Der Junge hatte sich die Rückseite des Eisernen Kreuzes angeschaut. Auch dort: »Weg-e-ner« statt »Wegner«.

Weder er noch die Mutter machten den Standartenführer auf den Fehler aufmerksam.

Die Mutter war zu beschäftigt mit Tränenvergießen, und der Junge dachte an die letzten Worte, die sein Vater zu ihm gesagt hatte: »Du kannst neun Mal das Richtige tun und wirst doch nur Leid erfahren. Erst beim zehnten Mal wirst du verstehen, warum du es getan hast. Und du wirst froh darüber sein.«

Er hasste ihn für diese Worte, und der Hass, das hatte er gelernt, war eine besonders ausgeprägte Form von Selbstbeherrschung.

Daher zitterte die Stimme des barfüßigen Jungen auch nicht, als er die Lobeshymne auf seinen Vater vor den Fremden verlas, und aus Hass weinte er auch nicht, als der Standartenführer ihm die Hand gab.

»Du bist der Sohn eines Helden«, sagte der SS-Mann, »darauf kannst du stolz sein.«

Nein, sein Vater war kein Held, er war ein Idiot. Ein toter Idiot. Was konnte es Dümmeres geben?

Doch das behielt er für sich und nickte, dankte und umklammerte das Eiserne Kreuz so fest, dass die Metallkanten in seine Haut schnitten, bis diese blutete. Nur seine Mutter bemerkte es, aber sie sagte nichts.

Seine Mutter sagte nie etwas. Sie konnte nur weinen und beten. Beten und weinen. Nichts anderes. Und er? Er hielt das Eiserne Kreuz fest in der Hand. Und starrte auf die Stiefel des Standartenführers.

Die waren bestimmt schön warm.

Dank des Eisernen Kreuzes ließen die Wachposten ihn am Nachmittag des 13. Februar 1944 passieren, und nur wegen des Eisernen Kreuzes bat der SS-Offizier ihn, Platz zu nehmen, und hielt ihm ein Stück Schokolade hin.

»Das ist belgische Schokolade«, erklärte er, »die beste der Welt.«

Er sprach ein wunderschönes melodiöses Deutsch. Nicht den gutturalen Dialokt, den Robert mit seinen Freunden und der Familie sprach. Es klang in seinen Ohren süß wie Honig. Dem Jungen wäre es am liebsten gewesen, der Standartenführer hätte nie mehr aufgehört zu sprechen. Stattdessen blieb es bei diesem Angebot und einem misstrauischen Gesichtsausdruck, als er nicht reagierte.

Die Schokolade schwebte über dem Schreibtisch, zwischen ihnen beiden.

»Nein, danke.«

Der Standartenführer war überrascht.

»Magst du keine Schokolade, liebes Kind?«

Kind.

Er war kein Kind.

Nicht mehr.

Hass gesellte sich zu Hass.

Und der Hass gab ihm die Kraft, zu antworten und dem Offizier direkt in die Augen zu schauen, wie es erwachsene Männer tun.

»Ich mag Schokolade, natürlich, aber ich habe schon genug«, erwiderte er und zog einen dunklen schweren Riegel hervor, der doppelt, nein, dreimal so groß war wie der, den der SS-Offizier ihm angeboten hatte. »Der schwarze Mann hat sie mir gegeben«, ergänzte er nach kurzem Schweigen.

»Der schwarze Mann?«, lachte der Standartenführer. »Den schwarzen Mann gibt es nicht.«

»Doch.«

Ein einziges Wort.

Das Wort eines Mannes.

Der Junge zeigte dem Offizier die Aufschrift auf der Rückseite des Schokoriegels. In riesigen Lettern stand dort: »Made in U.S.A.«

Der Standartenführer riss die Augen auf.

Der Standartenführer flatterte mit den Lidern.

Der Standartenführer lächelte.

»Du bist ein gutes Kind.«

6.

Genau so: ein gutes Kind.

Sein Vater hatte ihm nichts hinterlassen, abgesehen von den nackten Füßen und den Bergen.

»Die Berge«, hatte er gesagt, »geben dir Wasser, Essen und Weisheit. Alles, was man zum Leben braucht. Und die Berge sind das Einzige, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Sie sind für alle da.«

Noch so eine Idiotie, auf die Todesstrafe steht. Versuch mal, die Berge nach einem Paar Stiefel zu fragen, die so warm sind wie die des Standartenführers, und du wirst sehen, was passiert.

Nichts. Nichts passiert.

Und doch verbrachte der Junge seine Tage in den Bergen, zwischen Büschen, Tannen, Eschen und auf geheimen Pfaden.

Je nach Jahreszeit sammelte er Beeren, Pilze, Kastanien oder Nüsse, baute Vogelfallen oder räuberte Nester aus. Hin und wieder gelang es ihm, ein Eichhörnchen zu fangen.

Die Mutter verbot ihm, das Jagdgewehr seines Vaters zu benutzen, sonst hätte er auch Hasen, Damwild oder sogar Hirsche erlegt. Aber seine Mutter hasste Waffen, und so mussten sie beide von den Almosen leben, die das Reich ihnen zugestand, und von der kargen Ernte der Felder, die sein Vater bis zur Erschöpfung von morgens bis abends beackert hatte, bevor er losgezogen war, um ein Held zu werden.

Idiot.

Auf einem dieser geheimen Pfade, am frühen Morgen des 13. Februar 1944, das Eiserne Kreuz in der Tasche (nicht mal er selbst wusste, warum er es immer mit sich herumtrug), war der Junge dem schwarzen Mann begegnet. Er tauchte aus dem Nichts auf, ganz plötzlich.

Ein Rascheln im Unterholz, und da stand er.

Der schwarze Mann zielte mit dem Maschinengewehr auf ihn. Seine Tarnuniform war schlammbespritzt, sein Gesicht mit der breiten Nase und der kohlrabenschwarzen Haut so dunkel, wie der Junge es noch nie gesehen hatte. Er hatte nicht gewusst, dass es Menschen mit einer solchen Hautfarbe gibt, und brach in Gelächter aus.

Sein Lachen hielt den amerikanischen Fallschirmspringer davon ab, den Abzug zu betätigen und ihn mit einer Salve niederzumähen.

Der schwarze Mann senkte die Waffe und stieß einen Pfiff aus, dann fing auch er an zu lachen. Drei weitere Männer traten aus dem Gebüsch. Den Helm des einen Soldaten, eines kleinwüchsigen Schnauzbartträgers mit Hasenzähnen, zierte eine Flagge mit Sternen und Streifen.

Amerikaner.

Oder besser: der Feind.

Der Lehrer in der Schule – falls Robert dort ausnahmsweise mal hinging – wiederholte es in einem fort. Feinde, überall Feinde. Allen voran die Juden. Und die Amerikaner. Auch die Amerikaner waren halbe Juden. Aber Juden und Amerikaner waren nicht die einzigen Feinde. Die Liste der Bösen war lang. Sein Vater zum Beispiel war gestorben, als er versucht hatte, den anderen großen Gegner des Reichs zu besiegen, die Bolschewisten.

Und dann war da noch das Problem mit den Italienern.

Seit die Trikolore durch die Hakenkreuzfahne ersetzt worden war, ungefähr ein Jahr zuvor, war auch der Lehrer mit dem schwarzen Hemd nicht mehr da, der ihm immer verboten hatte, Deutsch zu reden. Der neue Lehrer ermutigte sie nicht nur dazu, ihre Muttersprache zu verwenden, sondern hatte die Liste der Feinde um den »italienischen Verräter« ergänzt.

Italiener seien böse, unzuverlässig und verlogen.

Und er?

War er Deutscher, wie sein Lehrer behauptete, oder war er Italiener, wie es dessen Vorgänger mit dem schwarzen Hemd behauptet hatte?

Was für ein Durcheinander.

Jedenfalls hatte keiner der beiden Lehrer ihm jemals gesagt, dass die Amerikaner oder zumindest einige von ihnen so eine lustige Hautfarbe hatten. Oder vielleicht hatte Robert genau diese eine Schulstunde verpasst. Die Schule ist deine geringste Sorge, wenn du einen leeren Bauch und eisige Füße hast.

Die vier Amerikaner sprachen miteinander, während der Junge sie beobachtete. Er wusste genau: Sie beratschlagten über sein Schicksal. Eine Kugel in die Stirn und eine Grabstelle unter den Brombeersträuchern? Vielleicht war das ja das Schicksal der Wegners. Wie der Vater, so der Sohn.

Aber Robert hatte vergessen, dass er kein Wegner mehr war.

Der Name auf dem Eisernen Kreuz lautete Weg-e-ner, und dieser zusätzliche Vokal hatte seinem armseligen Nachnamen offenbar Glück eingehaucht, denn die vier Amerikaner beschlossen, ihn am Leben zu lassen.

Der eine Soldat zog ein Büchlein aus seinem Rucksack hervor. Nachdem er eine Weile darin geblättert hatte, fing er an, auf Deutsch zu radebrechen.

Ob es Deutsche in der Gegend gebe?

Robert zeigte mit dem Daumen auf seine Brust.

»Ich bin Deutscher. Und Italiener. Aber vor allem Deutscher.«

Die Männer schüttelten den Kopf. Nein, böse Deutsche, mit Waffen.

»Ra-ta-ta-ta«, rief der schwarze Mann und zielte mit dem Finger auf die Baumstämme.

Robert lachte.

Der schwarze Mann war wirklich nett.

»Hier sind keine Soldaten. Hier nicht.«

Sie hatten eine Karte dabei, aber der Junge hatte nie Karten lesen gelernt. Er wusste nur deshalb, wo er sich befand, weil sein Vater ihm alle geheimen Pfade im Wald und in den Bergen gezeigt hatte. Aber er wäre nie in der Lage gewesen, sie auf einer Karte zu orten.

Alle diese Linien, alle diese seltsamen Namen.

»Nein.«

Die vier zuckten mit den Schultern, als hätten sie nichts anderes erwartet.

Ob er einen sicheren Ort kannte, fragten sie ihn. Zum Schlafen.

Die Handflächen hatten sie gegeneinander gepresst und an die Wange gelegt.

»Ronf … ronf …«

Was für ein Spaßvogel der schwarze Mann doch war. Vielleicht waren auch die Juden so lustige Gesellen, aber Robert war noch nie einem begegnet. Die SS hatte die Türen zu ihren Wohnungen eingetreten und die Bewohner zum Bahnhof getrieben, wo sie in Güterwaggons verfrachtet wurden, wie Vieh. Das hatte ihm sein Vater eines Abends erzählt. Ehrliche Leute, die von einem auf den anderen Tag verschwunden waren.

Wirklich?

Es heißt, sie würden in Lager gebracht, wo sie …

Pssst, der Junge bekommt sonst noch Albträume.

»Klar kenne ich einen sicheren Ort.«

Sie verstanden ihn nicht.

Der Junge kannte nur ein einziges englisches Wort und freute sich, es endlich mal benutzen zu können.

»Yes.«

Mit den Maschinengewehren im Anschlag, in geduckter Haltung marschierten sie im Gänsemarsch hinter ihm her. Vier amerikanische Fallschirmspringer, die in die feindlichen Linien eingedrungen waren, aber irrtümlich ihr Ziel um etliche Meilen verfehlt hatten, und ein Junge ohne Schuhe, der versuchte, die eisige Kälte des Februarschnees unter seinen nackten Sohlen zu ignorieren.

In weniger als einer Stunde Fußmarsch Entfernung hatte sich sein Vater einen Bretterverschlag gebaut, gut geschützt von den weit ausladenden Ästen einer Tanne, kaum mehr als eine Hundehütte, aber doch mit Feuerstelle, einer verschließbaren Tür und ein paar warmen Decken.

Ein Unterschlupf.

Als sie dort ankamen, schlugen die vier Amerikaner ihm dankbar auf die Schulter und strichen ihm über den Kopf (sie wollten ihm die Haare wuscheln, aber unter der Wollmütze war Robert kahl geschoren, aus Angst vor Läusen), und der schwarze Mann schenkte ihm eine Art Ziegelstein aus Schokolade.

So viel Schokolade auf einmal hatte er noch nie in seinem Leben gesehen.

»Made in U.S.A.«

»Du bist ein guter Junge«, sagte der schwarze Mann, nachdem er im Wörterbuch seines Kameraden nachgeschlagen hatte.

Dann lächelte er und fiel ins Englische zurück.

»A good boy.«

7.

Eins. Drei. Zwei. Zweimal die Vier.

Und schon war ein Trupp zusammengestellt, der dem mageren Pimpf bis zu dem Unterstand folgte. Ein paar Schüsse aus der Dienstwaffe. Dann war der schwarze Mann tot.

Die Augen verdreht, der Mund weit offen, das Kraushaar blutgetränkt.

Der Standartenführer steckte die Pistole zurück ins Holster und musterte Robert, der dem Gemetzel ungerührt zugesehen hatte.

»Schokolode ist was für Kinder. Du bist kein Kind mehr.«

Eine Handbewegung, und einer der Soldaten begann dem toten Amerikaner mit den Kaninchenzähnen die Stiefel auszuziehen.

»Du bist stark wie Siegfried und schlau wie« – der Standartenführer legte den Zeigefinger ans Kinn und den Kopf zur Seite, als wartete er auf eine Eingebung –, »wie ein … Gnom? Nein.« Verärgert schüttelte er den Kopf. »Nicht wie ein Gnom. Wie heißen denn diese …«

»Herr Standartenführer?«

Der Soldat reichte ihm die Stiefel.

Der Standartenführer befühlte die Sohle. Sie war biegsam und robust zugleich.

Er übergab die Stiefel dem Jungen.

Ein Geschenk.

13. Februar 1944: Der Junge nahm das Geschenk an.

Es kostete ihn keine Überwindung.

»Die nutzen dir mehr als ein Stück Schokolade, glaubst du nicht, mein kleiner …« Ihm kam die Erleuchtung. Der Standartenführer lächelte, entzückt über seinen Scharfsinn. »… mein kleiner Kobold?«

Genau so: Kobold.

Wie im Märchen, hatte Marlene gesagt, als Herr Wegener ihr (verliebt? Ja, verliebt) die Geschichte erzählt hatte. Kobold. Wie diese grausamen winzigen Kreaturen, die unter der Erde oder in Erzadern lebten. Mit ihren tiefblauen Augen, die das Licht in geballten Hass und Schrecken verwandeln konnten.

Marlene wusste vom Standartenführer, sie wusste von dem Kobold. Aber sie wusste nichts von dem Geschenk des Standartenführers.

Die Stiefel.

Warm.

So warm, dass Robert die Tränen kaum zurückhalten konnte.

»Wer ist Siegfried?«

»Das weißt du nicht?«

Robert schüttelte den Kopf.

Der Standartenführer brachte ihn an die frische Luft. Die Nacht war hereingebrochen, und es war kalt, aber der Junge hatte warme Füße. Der SS-Mann zog seine Armbanduhr aus und zeigte ihm die Gravur auf der Unterseite.

Ein Ritter mit einer Lanze in der Hand.

»Das ist Siegfried. Ein echter Arier. Der größte aller Helden. Er ist auf den Berg gestiegen und hat den Drachen getötet.«

»Es gibt keine Drachen.«

Der Standartenführer lächelte.

»Nicht mehr. Aber früher? Wer weiß das schon. Den schwarzen Mann gab es, und du hast ihn mir gezeigt. Er hat das gleiche Ende wie der Drache genommen. Und die Kobolde? Ich dachte immer, sie wären ein Mythos, aber jetzt habe ich hier einen vor mir stehen.«

Er tippte ihm mit dem Zeigefinger an die Stirn, lächelte und kehrte zurück in die Hütte, um seinen Männern Befehle zu erteilen.

Der Spitzname blieb.

»Gewährsmann Kobold« stand in den Meldungen des Standartenführers. Nicht Robert Weg-e-ner, sondern immer »Gewährsmann Kobold«. Denn ein Robert Wegener konnte aufgespürt und getötet werden.

Aber ein Kobold?

Einen Kobold konnte man nicht töten.

Es war eine großartige Entdeckung, die der SS-Offizier da gemacht hatte. Kobold besaß Talent. Er war tüchtig. Er kannte die verstecktesten Pfade und Furten. Er war ein magerer Pimpf mit seltsamen Stiefeln an den Füßen, und niemand beachtete ihn. So bekam er vieles mit und behielt es im Kopf. Der eine verkaufte Brot auf dem Schwarzmarkt, der andere versuchte, seiner Einberufung zu entgehen, der Dritte versteckte Waffen oder hörte verbotene Radiosender.

Kurz vor Weihnachten 1944 wechselte Kobold die Seiten. Die Amerikaner, die Engländer und die Partisanen hatten die Linien durchbrochen, und das Reich stand kurz vor der Kapitulation.

1945 war der Krieg zu Ende, aber der Hunger hielt an. Kobold begriff, dass der Krieg für diejenigen, die barfüßig geboren werden, niemals endet. Also machte er weiter.

Menschen auf der Flucht brachte er nach Süden, Waren nach Norden.

Nach einer Weile gab es keine Menschen mehr auf der Flucht, aber immer noch Hunger. Kobold war kräftiger geworden, er lief inzwischen nicht mehr barfuß herum, trug eine Pistole unter der Jacke, hatte zu essen, ohne sich zu verschulden, aber er machte sich keine Illusionen.

Der Krieg ging weiter.

Der Krieg um ein neues Wort: »Respekt«.

Kobold wollte, dass die Leute vor ihm den Hut zogen, wie sie es früher beim Standartenführer gemacht hatten. Er wollte, dass Männer wie sein Vater die Straßenseite wechselten und ihre Kinder zur Vorsicht ermahnten. Er hasste diese Männer. Sie waren keine Helden.

Sie waren Versager, Feiglinge.

Mit einem Wort: »Idioten«.

Kobold begriff bald, dass er Unterstützung brauchte, aber er wusste, dass erwachsene Männer sich nicht von einem Heranwachsenden herumkommandieren ließen. Also engagierte er barfüßige Pimpfe, in deren Augen die Flamme des Hungers loderte. Er brachte ihnen Disziplin, Gehorsam und Beharrlichkeit bei.

Keine Grausamkeit, denn die hatten diese bartlosen Knaben schon seit Langem intus.

Es funktionierte. Und es funktionierte gut.

Die Geschäfte liefen rasch immer besser, und Kobold beschloss, dass tauglichere Transportmittel als kräftige Schultern oder Fahrräder hermussten. Er kaufte einen kleinen Lieferwagen, dann einige Lkw. Erst waren es fünf, dann sechs, dann zehn. Nie waren es genug.

Kobold wollte mehr.

Er verstand, dass er sich Wissen aneignen musste, wenn er sein Unternehmen vergrößern wollte. Er paukte Mathematik, Wirtschaft. Aber nicht nur. Er entdeckte, dass er gerne las. Und zwar vor allem Geschichtsbücher und Biografien über große Persönlichkeiten. Sie faszinierten ihn ungemein.

Er las viel.

Er lernte viel.

Mehr oder weniger in dem Jahr, in dem seine künftige Ehefrau zur Welt kam, 1952, wurde Kobold, der damals erst neunzehn war, sich in gewissen Kreisen aber bereits einen Namen gemacht hatte, von einem Buchhalter auf der Suche nach schnellem Geld angesprochen.

Der Moment sei günstig, erklärte ihm der Mann ohne Umschweife. Italien müsse wieder auf die Beine kommen, und der Staat drücke gern ein Auge zu, wenn jemand Geld in Umlauf brachte. Deshalb lasse er die Leute machen. Aber bald seien die schönen Tage vorbei, und der Staat würde sich zurückverwandeln in den verfluchten Kettenhund, der er nun einmal sei.

Und dann würde die Töle zubeißen.

Um das zu vermeiden, müsse man lernen, sie zu streicheln. Und hier komme er ins Spiel, sagte er. Gegen eine kleine Provision würde er für ihn Briefkastenfirmen gründen (für die er als anständiger Bürger Steuern zahlen müsse, was Kobold zutiefst amüsierte), Strohmänner engagieren und dafür sorgen, dass seine Bücher ein Musterbeispiel an Redlichkeit und Ordnung seien. Kobold gefiel der Vorschlag des Buchhalters.

Sein Geschäft prosperierte.

Als die Welle des Terrorismus über das Land schwappte, nahmen die Auftragsangebote ein nie gekanntes Ausmaß an, aber Kobold schlug sie alle aus. Kein Sprengstoff. Keine Waffen. Er hatte gelernt, dass der Kettenhund auf jedem Gebiet zu zähmen war, außer auf einem.

Auf dem der Gewalt. Hier achtete der Staat eifersüchtig auf sein Machtmonopol.

Es war kein Problem, jemanden verschwinden zu lassen, indem man ihn in die Passer oder die Etsch warf. Auch Schlägereien oder Messerstechereien im Dunkeln waren kein Problem. Sogar Brandstiftung bei der Konkurrenz und gelegentlich eine kleine Schießerei wurden toleriert. Aber Terrorismus?

Das war zu viel.

Vor allem lehnte Kobold ab, Menschen über die Grenze zu schmuggeln. Das war etwas, das er schon seit ewigen Zeiten nicht mehr tat, seit Jahrzehnten nicht mehr. Den wahren Grund dafür hatte Kobold nie jemandem erzählt. Nicht mal Marlene. Es gab Geheimnisse, die es zu hüten galt. Im Interesse aller.

September 1945.

Der letzte heimliche Grenzgänger, dem zu helfen Kobold sich bereit erklärt hatte, war der Standartenführer. Ausgemergelt und mit Zottelbart. Nicht wiederzuerkennen ohne seine Uniform. Nur noch ein Schatten des Mannes, der ihm die belgische Schokolade angeboten hatte. Die beste der Welt.

»Kobold«, hatte er mit zitternder Stimme gesagt, »du musst mich hier rausbringen.«

Der Grund lag auf der Hand. Die Zeitungen waren voll von Fotos, die zeigten, wie Juden, Amerikaner, Engländer und Russen mit ehemaligen SS-Mitgliedern verfuhren.

Kobold hatte den Standartenführer bis zu den Wäldern des Ultentals geführt und ihn glauben gemacht, dass er dort einige »Patrioten« treffen würde, die ihn nach Genua bringen und dann nach Argentinien einschiffen würden, wo er sich ein neues Leben aufbauen oder davon träumen konnte, das verlorene Reich wiederzuerwecken.

Eine Lüge.

Als sie im Wald angekommen waren, zog Kobold seine Pistole hervor, zwang den Standartenführer auf die Knie, heftete ihm das Eiserne Kreuz seines Vaters an die Brust und schoss ihm in den Kopf.

Er drehte die Leiche mit dem Fuß um, streifte ihr die goldene Uhr ab und befestigte sie an seinem Handgelenk. Noch vor dem Morgengrauen kehrte er nach Meran zurück und zwang seine Mutter, den gemeinsamen Familiennamen von Wegner auf Wegener umschreiben zu lassen.

Die goldene Uhr trug er noch immer.

Sie ging nie auch nur eine Sekunde nach.

8.

In der Stube. Ein Mann auf einem Stuhl.

Den breitkrempigen schwarzen Hut neben sich auf der Holzbank. Das Gesicht von Falten gezeichnet. Das dünne graue Haar kurz geschnitten. Hin und wieder seufzte er und rieb sich den Nacken.

Auf dem Tisch lag eine alte Leinendecke mit ausgefranstem Saum. Vorsichtig, denn Verschwendung war eine Sünde, kippte er den Inhalt eines Holzkästchens auf das Tischtuch. Ein Wasserfall aus Samenkörnern, klein und schwarz.

Eines nach dem anderen schob er mit dem Daumen auf einen Suppenlöffel, kniff die Augen zusammen, begutachtete es im Schein der Öllampe und ließ es in ein Baumwollsäckchen von der Größe eines Zigarettenpäckchens gleiten.

Über dem Feuer köchelte ein Topf vor sich hin.

Der Mann hieß Simon Keller, und sein Vater, Voter Luis, war ein Kräutermandl gewesen. Viele verdankten Voter Luis ihr Leben. In ganz Südtirol gab es kein Kraut, keine Beere, keine Wurzel, die Voter Luis nicht gekannt hätte.

Voter Luis war Vater, Kräutermandl, aber vor allem ein Mann des Glaubens gewesen. Er wusste, dass das Leben wie die warme Luft eines Föhns war, eine Illusion, und hatte dafür gesorgt, dass seine Worte nicht mit ihm starben.

Voter Luis konnte lesen und schreiben. Er hatte viel gelesen und viel geschrieben. Seine Notizen waren der wertvollste Schatz, den Simon Keller besaß. Nach dem Erbhof natürlich.

Simon Keller hatte von ihm die Macht der Kräuter, die Geheimnisse der Berge und die Weisheit der alten Völker gelernt, die in den Bergen gelebt hatten.

Sie waren ein Rätsel, die alten Völker.

Warum hatten sie beschlossen, in diesem öden Landstrich zu leben, hoch über dem Tal, dem Wald, festgeklammert an karge, schroffe Bergwiesen und so nah am Himmel, dass sie zu erblinden drohten?

Und wann waren sie dort hingeraten?

»Als die Sintflut kam«, sagte Voter Luis, »und die Wassermassen stiegen, kletterten die alten Völker immer weiter die Berge hinauf, um Seinem Zorn zu entfliehen.«

Voter Luis kannte alle Antworten.

Er war ein Mann des Glaubens.

Simon Keller wusste nicht, wie lange die Sintflut her war, genauso wenig, wie er wusste, wer die alten Völker wirklich waren, aber dank Voter Luis wusste er, dass es Kräuter zum Einschlafen gab, um Blutungen zu stoppen, gegen Zahnweh und zur Schmerzlinderung. Die kleinen schwarzen Samen, die aussahen wie Flöhe, zählten zur letzteren Kategorie. Ein echtes Phänomen. Schlafmohnsamen, aus denen Opium gewonnen wurde. Zur Schmerzlinderung.

Unglaublich, dass in diesen kaum mit dem bloßen Auge zu erkennenden Körnchen eine solche Kraft steckte. Voter Luis sagte immer: »Die Welt ist voller Rätsel und Wunder.«

Simon Keller war, wie sein Vater und der Vater seines Vaters, ein Baur.

Ein Baur war ein Landwirt, aber auch ein Kräutermandl, Jäger, Waldarbeiter, Koch, Schreiner, Züchter, Arzt und manchmal sogar Priester. Vor allem musste er ein Priester sein. Ohne Glauben starb man dort oben an der Einsamkeit und Stille. Der Glaube füllte die weiße Leere der endlosen Winter mit seinen Antworten.

Der Baur war der Herr der Berge.

Und am Fuß der Berge hatte Simon Keller die junge Frau aufgelesen. Reiner Zufall. Oder vielleicht auch Schicksal. Normalerweise bewegte Simon Keller sich nicht so weit vom Hof fort. Es gab keinen Grund dazu. Aber am Himmel hatte sich der erste Schneesturm des Jahres angekündigt und ihn gezwungen, ins Tal hinunterzugehen und die Fangeisen einzusammeln, die er brauchte, um im Winter frisches Fleisch zu haben. Er hatte den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein damit zugebracht, bis er erschöpft und unterkühlt beschloss, nach Hause zurückzukehren.

Neben der Fahrbahn hatte er sie entdeckt. Vollkommen reglos, in einem schrottreifen Mercedes. Nichts mehr zu machen, hatte er gedacht. In der Gegend kam es durchaus vor, erst recht im Winter, dass man auf Tote stieß. Meist waren sie erfroren. Schmuggler, Wilddiebe. Reisende. Simon Keller verweigerte diesen armen Teufeln niemals einen letzten Segen und ein Abschiedsgebet. Genau aus dem Grund war er die Böschung hinuntergeklettert. Überrascht hatte er festgestellt, dass die junge Frau noch lebte. Er hatte seine Fangeisen fallen lassen, um ihr zu helfen.

Er hatte sie aus dem Auto gezerrt, fest abgerubbelt, um ihren Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, sie über seine Schulter geworfen und zu seinem Hof getragen. Dort prüfte er mithilfe einer brennenden Kerze die Reaktion ihrer Pupillen, reinigte ihre Wunden, nähte den tiefsten Schnitt, den an ihrer Stirn, und verband dann ihren Kopf mit vorher abgekochten Leinenstreifen.

Er gab ihr auch von seinem Trank gegen die Schmerzen.

Wenn die junge Frau aufwachte, würde sie ihm jede Menge Fragen stellen (Wo bin ich? Wer bist du? Was ist passiert?), und das beunruhigte ihn. Voter Luis hatte großartige Ansprachen gehalten. Er war wortgewaltig gewesen. Er selbst, Simon Keller, hingegen nicht. Voter Luis wusste, wie man die Herzen der Menschen entflammte. Er selbst näherte sich ihnen nur, wenn er musste, um die wenigen Dinge, die er herstellte, zu verkaufen und das zu kaufen, was er selbst nicht herstellen konnte. Er hoffte, dass er die junge Frau zumindest beruhigen konnte.

Hier war sie in Sicherheit.

Es gab genug zu essen, genug Holz für die Stube, genug Opium gegen die Schmerzen.

Genug Bibeln, um zu meditieren.

Nachdem er das Säckchen abgewogen hatte, schüttete Simon Keller den restlichen Schlafmohn zurück in das Holzkästchen, faltete das Tischtuch viermal und legte es in die Schublade mit dem angelaufenen Messinggriff. Das Kästchen stellte er auf die Konsole.

Er holte einen Keramikbecher aus der Kredenz (angeschlagen und mit Rissen in der Glasur, aber der schönste, den er hatte), pustete einmal hinein und stellte ihn auf den Tisch. Er beugte sich vor zum Kamin, nahm einen Stofflumpen, um sich nicht zu verbrennen, packte den Topf an seinem Griff und schüttete das kochende Wasser in den Becher. Dann gab er die Schlafmohnsamen aus dem Säckchen hinein, und sein Blick verlor sich in den wechselnden Farben des Tranks.

Auf dem Erbhof gab es keine Uhren. Die Sonne allein bestimmte den Rhythmus des Tages. Simon Keller hatte schon in frühester Kindheit gelernt, sich in Geduld zu üben. »Die Zeit«, sagte Voter Luis immer, »gehört den Sternen, nicht den Menschen. Was bist du im Vergleich zu den Sternen, mein Sohn? Sie haben schon geleuchtet, als Terach Abraham zeugte, und sie werden auch dann noch leuchten, wenn du längst in Vergessenheit geraten bist. Die Zeit gehört den Sternen, die Menschen werden von ihr nur erdrückt. Es ist eine Sünde, die Sünde des Hochmuts, nicht warten zu können.«

Simon Keller wartete, bis der Trank fertig war.

Das Öl für die Lampe war teuer, deshalb machte der Baur sie aus. Er konnte sich in völliger Dunkelheit im Haus bewegen, ohne irgendwo anzustoßen. Es war sein Zuhause, er war dort zur Welt gekommen.