9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Leiche einer jungen Frau an einem unzugänglichen Bergsee. Ein Wanderer, dem keiner entkommt.

Ein einsames Tal in Südtirol: Starr vor Entsetzen blickt Sibylle auf das Foto mit dem toten Körper ihrer Mutter. Die Aufnahme kam in einem geheimnisvollen Brief ohne Absender. Zwanzig Jahre ist es her, dass man Erikas Leiche an einem abgelegenen Bergsee gefunden hat. In Kreuzwirt waren sich alle einig: Selbstmord. Aber das Foto weckt Sibylles Zweifel. Zusammen mit Tony, der damals über den grausamen Fund berichtet hatte, macht sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei stoßen sie auf ein dunkles Geflecht aus Lügen, Verrat und Wahnsinn – und stellen fest, dass Erika nicht das einzige Opfer war. Auch sie selbst schweben bald in Lebensgefahr …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Die Leiche einer jungen Frau an einem unzugänglichen Bergsee. Ein Tarot-Zeichen, das vom Bösen kündet. Ein Wanderer, dem keiner entkommt.

Mit Entsetzen blickt Sibylle auf das Foto ihrer toten Mutter. Es kam in einem Brief ohne Absender. Zwanzig Jahre ist es schon her, dass man die Leiche der »narrischen Erika«, die ihr Geld mit Tarot-Orakeln verdiente, an einem abgelegenen Bergsee gefunden hat. In Kreuzwirt waren sich alle einig: Selbstmord. Aber das Foto erzählt eine andere, viel schrecklichere Geschichte. Was war damals wirklich geschehen? Zusammen mit dem Schriftsteller Tony, der als junger Lokaljournalist über den Leichenfund berichtet hatte, macht sich Sibylle auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei entwirren sie ein dunkles Geflecht aus Lügen, Eifersucht und Verrat, Drogen, Okkultismus und Wahnsinn – und stellen mit Entsetzen fest, dass Erika nicht das einzige Opfer war. Auch sie selbst schweben in Lebensgefahr.

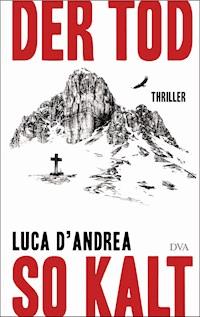

Luca D’Andrea wurde 1979 in Bozen geboren, wo er heute noch lebt. Er stieg mit seinem ersten Thriller sofort in die Riege der internationalen Topautoren auf: »Der Tod so kalt« erschien in rund 40 Ländern und hat sich weltweit 400000-mal verkauft. Wochenlang stand der Roman unter den ersten fünf der Spiegel-Liste. Gegenwärtig wird »Der Tod so kalt« verfilmt. Luca d’Andreas zweites Buch, »Das Böse, es bleibt«, ebenfalls ein Spiegel-Bestseller, wurde mit dem Premio Scerbanenco, dem renommiertesten italienischen Krimipreis, ausgezeichnet. Sein neuester Thriller, »Der Wanderer«, führt wie seine früheren Bücher in seine Heimat Südtirol.

»Seine Figuren erinnern an die Protagonisten in Jo Nesbøs Romanen: Sie verkörpern den Inbegriff des Bösen.« El País

»D’Andrea spielt gekonnt mit den Nerven des Lesers.« Le Monde des Livres

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

Luca D’Andrea

Der Wanderer

Thriller

Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Matthias Roth

für Alessandra,meinen Weg nach Hause

Eins

1.

»Glaub nicht, was sie sagen, mein Junge. Der Anfang ist das Schwierigste. Danach geht es nur noch bergauf.«

Freddy drehte sich genervt zu ihm um und warf ihm einen Blick zu, der in etwa Folgendes bedeutete: Hör auf, mich so anzustarren, oder wir sind heute Mittag immer noch hier.

Der große Bernhardinerhund wedelte lässig mit dem Schwanz und hob das Bein, um sich wieder voll auf das zu konzentrieren, was er hatte tun wollen, bevor er unterbrochen wurde: den Bürgersteig in einen Mini-Pollock verwandeln.

2.

Wenn jemand zu ihm gesagt hätte, wie traurig die Vorstellung sei, einzig einen einhundertzehn Kilo schweren Bernhardiner zum Freund zu haben, wäre Tony, amtlich Antonio Carcano oder auch »der Mann, den sie Sophie Kinsella in Lederhosen nannten« (eine Definition, die auf jenen abgrundtiefen Neid schließen ließ, mit dem die Literaturwelt alle vom Erfolg geküssten Unterhaltungsautoren bedenkt), wäre er aus allen Wolken gefallen. Traurig? Er? Warum das denn?

Das Problem war ein ganz anderes: Seit einiger Zeit raunte ihm der Teil seines Gehirns, der auch für seine Schlaflosigkeit zuständig war, in einer Endlosschleife jene Worte zu, die Doktor Huber bei der letzten Untersuchung gesagt hatte. »Du musst dir allmählich darüber klar werden, dass dieses süße kleine Hundebaby ein gewisses Alter erreicht hat. Mach dich also auf die Möglichkeit gefasst, dass …«

Verdammter Quacksalber. Freddy war nicht alt. Freddy hatte zehn Jahre auf dem Buckel, und Tony hatte von Bernhardinern gehört, die elf oder sogar zwölf Jahre alt geworden waren.

Klar, das Fellknäuel, das beim leisesten Donner draußen vor dem Fenster dermaßen zu zittern anfing, dass man es nur beruhigen konnte, indem man Another One Bites the Dust anstimmte, gab es nur noch in der Erinnerung. Genauso wie den Tiger, der sich im Morgengrauen auf sein Bett stürzte, um ihn auf ein dringendes Bedürfnis aufmerksam zu machen (inzwischen beschränkte er sich darauf, ihm ins Gesicht zu hecheln und ihn, wenn er endlich aufgewacht war, anklagend anzuschauen). Aber … stand er wirklich schon mit einem Bein im Grab? Das sollte wohl ein Witz sein!

Freddy ging es gut. Sehr gut sogar. Er war nur ein bisschen lahmwegen der Hitze.

Wie um seine Ängste zu besänftigen, begann es just in dem Moment unter dem Hinterbein des massigen Hundes zu tröpfeln. Ein Rinnsal zwar und keine Fontäne mehr wie vor ein paar Jahren, aber immer noch ein gesunder Pissstrahl, der Tony aufatmen ließ. Endlich bemerkte er auch das aufdringliche Brummen, das die ländliche Stille unterbrach. Ein Motorrad, nichts Besonderes also. Es kam häufiger vor, dass irgendein Valentino-Rossi-Epigone das Labyrinth an Feldwegen zwischen den Apfelbäumen mit einer Rennstrecke verwechselte, aber weil Tony generell lieber vorsichtig war, nahm er Freddy an die Leine und trat so weit wie möglich vom Straßenrand zurück. Vorsicht war die Mutter der Porzellankiste. Und die Voraussetzung für ein langes, gesundes Leben.

Doch in den paar Sekunden, die er brauchte, um im Morgendunst jenes Junisonntags drei Schritte zur Seite zu gehen, verwandelte sich das aufdringliche Brummen in das Röhren einer weißen Enduro, einer schlammverdreckten Yamaha, die ihre Geschwindigkeit drosselte, sich in die Kurve legte, und nachdem sie einen imposanten schwarzen Streifen auf dem Asphalt hinterlassen hatte, genau vor Tony und Freddy, die sich zwangsläufig noch ein Stück tiefer in die Böschung drückten, zum Stehen kam.

Die Fahrerin der Enduro trug Shorts, die den Blick auf lange schlanke Beine freigaben, und ein T-Shirt mit einem tiefroten Stern auf der Brust. Aber nicht ihr Outfit war es, das Tony so in Alarmbereitschaft versetzte, dass er den Bernhardiner für alle Fälle noch weiter hinter sich zerrte.

Das Messer lugte aus der Gesäßtasche der Shorts hervor, als die Motorradbraut mit einer eleganten Drehung von der Yamaha abstieg, den Helm abnahm und ihm wortlos ihren hasserfüllten Blick zuwandte.

Lange Locken. Blond. Sehr blond. Zierlicher Körperbau. Blaue Augen. Die feinen, fast katzenartigen Gesichtszüge erinnerten ihn an eine Popsängerin, deren samtige Stimme gepaart mit ihrer erotisch-melancholischen Ausstrahlung in den Neunzigern der letzte Schrei war. Er kramte in seinem Gedächtnis nach ihrem Namen, als hinge sein Leben davon ab.

Vergeblich.

Die Arme vor der Brust verschränkt, verzog das Mädchen keine Miene, sondern starrte ihn nur schweigend an. Sie wirkte, als wäre sie derart außer sich vor Zorn, dass er sich unwillkürlich fragte, wie ein so zartes Figürchen ohne zu explodieren dermaßen viel negative Energie in sich aufstauen konnte.

Beunruhigend, fand er. Vielleicht sogar gefährlich. Was absurd war, denn Klappmesser hin oder her: Das junge Mädchen wog nicht mehr als fünfzig Kilo. Im Falle einer Attacke hätte Tony sie mühelos überwältigen und entwaffnen können. Aber warum sollte sie ihn angreifen?

Wie um seine Frage zu beantworten, ließ die Unbekannte ihren Segeltuch-Rucksack von der Schulter gleiten und entnahm ihm einen Briefumschlag, den sie ihm hinstreckte. Tony, dessen Finger plötzlich eiskalt waren, griff danach.

Der Briefumschlag enthielt ein Foto, das lang Verdrängtes aufwühlte. Sinneseindrücke. Den Geruch von Schlamm im Frühling. Den Geruch von jenem Ort, an dem das Foto zwanzig Jahre zuvor aufgenommen worden war: Kreuzwirt. Ein Dorf in einem Tal im Nordosten Südtirols. Geranien vor den Fenstern. Ein Blick, und alles war wieder da.

Inklusive der Angst.

Links auf dem Foto, unscharf, ein Carabiniere, der zu ihm sagte: »Was willst du denn hier, du Vollidiot?« Im Zentrum, auf allen vieren und schlammbesudelt: Tony. Ein zwanzigjähriger Tony, der direkt in die Kamera schaute und lächelte. Neben ihm auf diesem am 22. März 1999 um zehn Uhr morgens aufgenommenen Schnappschuss: ein drittes Subjekt, verdeckt von einem Tuch, unter dem eine Hand, ein Gesicht und eine Flut blonder Locken hervorschauten.

Das Tuch verhüllte mehr schlecht als recht die Leiche einer gerade zwanzigjährigen Frau: Erika. Erika Knapp. Oder, wie sie in Kreuzwirt genannt wurde: »Erika die Narrische«.

Erika Knapp, die aussah wie Fiona Apple, die Popsängerin mit der erotisch-melancholischen Ausstrahlung, deren Name auf einmal mit einer solchen Heftigkeit in Tonys Gedächtnis aufpoppte, dass er Angst hatte, ihm würde gleich der Kopf zerspringen. Erika Knapp, die in der Nacht vom 21. März 1999 ihre Tochter als Waise zurückließ: Sibylle.

Und eben jene Sibylle, die wie ihre Mutter eine blondgelockte Version der inzwischen fast vergessenen Popsängerin war, das Mädchen mit der Yamaha, mit dem Klappmesser in der Gesäßtasche und dem provokanten T-Shirt, stellte hochrot im Gesicht und vor Wut fast platzend eine einfache Frage: »Warum. Hast du. Gelacht?«

Tony zuckte zusammen. Er hätte gerne alles erklärt, ihr erzählt, wie die Dinge sich damals zugetragen hatten. Stattdessen erbebte er schon wieder und diesmal, weil das Mädchen näher kam, ihm direkt in die Augen blickte, die blonden Locken schüttelte und ihm dann so heftig ins Gesicht schlug, dass seine Nase zu bluten anfing.

»Du … du … Bastard!«

Angewidert wandte sie sich von ihm ab, kehrte zurück zu ihrer Enduro, setzte den Helm auf und sprang in den Sattel. Ein Aufheulen des Motors, das Freddy zu einem Winseln veranlasste, und die Yamaha verschwand in einer Staubwolke. Das Röhren des Motors wurde zu einem Brummen, und das Brummen erstarb.

Wie erstarrt blieb Tony stehen. Ein Zittern durchlief seinen Körper, während er zuschaute, wie das Blut aus seiner Nase allmählich langsamer zu Boden tropfte. Er lauschte der ländlichen Stille, bis Freddy, der inzwischen die Geduld verloren hatte und vielleicht auch etwas verängstigt war, ihm einen kleinen Schubs mit der Schnauze gab.

Tony streichelte beruhigend über den mächtigen Schädel mit den dicken Hautfalten, knickte das Foto in der Mitte zusammen (auf der Rückseite war in weiblicher Handschrift eine Telefonnummer und eine Adresse notiert – in Kreuzwirt, versteht sich), steckte es in die Gesäßtasche seiner Jeans und wischte sich mit einem mit Spucke benetzten Papiertaschentuch das Gesicht ab, wie man es bei einem Kleinkind tut.

Dann machte er sich auf den Weg. Die besorgten Blicke des Bernhardiners ignorierte er.

In weniger als einer halben Stunde erreichte er das Viertel, in dem er geboren und aufgewachsen war. Das die Bozener »Shanghai«nannten, manche voller Zuneigung, andere weniger. Zu Hause füllte er Freddys Trinknapf mit frischem Wasser, warf seine blutbefleckten Kleidungsstücke auf den Boden und stellte sich unter die Dusche.

Anschließend zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, schaltete den Computer ein und suchte nach dem Lied, das Fiona Apple berühmt gemacht hatte: Criminal. Kaum gaben Bass und Schlagzeug den Rhythmus vor, spürte er, wie Übelkeit in ihm hochstieg, doch er ließ sich nicht davon überwältigen. Er verbot es sich schlicht. Er wollte Bescheid wissen. Begreifen, wer Sibylle das verdammte Foto gegeben hatte, und warum. Mithilfe der Musik und trotz der Übelkeit, die ihn befallen hatte, beschwor er in seiner Erinnerung Gesichter, Situationen, Worte herauf. Das Klappern der Schreibmaschinentasten. Der Geruch nach abgestandenem Kaffee und Jim Beam.

Il Sole delle Alpi.

Wie lange hatte dieses Abenteuer gedauert? Einen Monat? Zwei? Die Zeitung, nach der Sonne über den Dolomiten benannt, hatte 2001 dichtgemacht, in die Räumlichkeiten war eine Zeitarbeitsagentur eingezogen. Das einzige Redaktionsmitglied, mit dem Tony in jenen Tagen (wider Willen) näher zu tun hatte, war das Oversize-Großmaul Michele Milani, der offizielle Fotograf der Zeitung. Aber obwohl er der Urheber der verdammten Aufnahme gewesen sein musste, konnte er sie Sibylle nicht gegeben haben. 2008 hatte Tony an Micheles Beerdigung teilgenommen. Er hatte eine Bourbonflasche neben den Grabstein gestellt, überzeugt, dass das alte Lästermaul seine Geste zu schätzen wüsste.

Aber wer konnte Sibylle dann das Foto gegeben haben? Jemand, der richtig hinterhältig war, dachte Tony. Jemand, der so voller Rachsucht und ohne jedes Schamgefühl war, dass er es zwei Jahrzehnte lang aufbewahrt hatte, und …

Giò!

Giovanna Innocenzi. Hohe Wangenknochen, kinnlanger Bob. Eine Vorliebe für dunkle Kleidung. Ein unverschämtes Grinsen selbst bei den schlimmsten Tragödien. Giò, die Königin der Rubrik »Vermischtes«. Giò, die Prinzessin des Gossip. Oder, wie Michele Milani sie getauft hatte: Giò, die Hohepriesterin über Wahrheit und Lüge.

Giò, die …

Der Bernhardiner legte den Kopf auf seinen Oberschenkel.

»Du hast recht, Fred, jetzt weiß ich, mit wem ich als Erstes reden muss.«

Zwei

Als Sibylle ihre Schicht beendete, war es fünf Uhr nachmittags, und das Thermometer über der Tür des Black Hat zeigte neunundzwanzig Grad. Tante Helga behauptete, der heißeste Sommer sei der von 1981 gewesen, aber Sib konnte das kaum glauben. Fast meinte sie, die Hitze des Asphalts durch ihre Schuhsohlen zu spüren.

Wenn es allerdings in Kreuzwirt auf tausendzweihundert Meter Höhe schon so heiß war, dann musste Tony in Bozen, das in einer Talsohle von höchstens dreihundert Metern über dem Meeresspiegel klebte, in einer stinkenden Brühe aus Schweiß und Luftfeuchtigkeit schwimmen.

Schwacher Trost. Noch dazu von kurzer Dauer. Die schwarz gekleidete Journalistin hatte ihr gesagt, die Bücher von Carcano würden sich gut verkaufen (»Die Welt ist voller frustrierter Hausfrauen, die sich liebend gerne ausnehmen lassen«), sodass er mit großer Wahrscheinlichkeit eine Klimaanlage besaß. Und zwar eine funktionierende. Nicht so wie die von Oskar, die früher oder später ihren Geist aufgeben würde. Oder wie die im Haus von Erika, wo Sib lebte: Da war sie gar nicht erst vorhanden.

Tony …

Sibylle gelang es einfach nicht, den Ausdruck in Tonys Augen zu vergessen, nachdem sie ihn geohrfeigt hatte. Erstaunen? Schlechtes Gewissen? Sie war fast sicher, dass es Angst gewesen war. Aber wovor? Vor dem Schwanzabschneider, ihrem Klappmesser, das sie gut sichtbar in ihrer Gesäßtasche mit sich herumtrug? Denn genau dort glotzten die Triebtäter aus dem Black Hat immer hin, sobald sie in der Nähe war. Na ja, vielleicht. Ein Schwanzabschneider war schließlich genau dafür gedacht, Angst einzujagen.

Aber Tony wirkte nicht wie ein Weichei. Eher wie eines dieser Werkzeuge, die außen aus Gummi sind und völlig harmlos wirken, aber innen sind sie aus Stahl. Als ob die ausgeblichene Jeans, das billige T-Shirt und der Hund nur Fassade wären, so nichtssagend, dass es schon wieder verdächtig war. Wie eine Art Sichtschutz.

Um sich vor was zu schützen?

Sibylle wusste es nicht, und nach der kleinen Szene am Straßenrand würde sie es wohl nie erfahren. Das machte sie nervös, dazu die Hitze und all das, was seit der Beerdigung von Perkmann vorgefallen war: der anonyme Brief, die durchwachten Nächte zwischen verschwitzten Laken und so weiter.

Denn Sib hatte nicht gut hundert Kilometer Serpentinen von Kreuzwirt bis ins Bozener Umland hinter sich gebracht, bloß um einem Typen eine Watschn zu verpassen (eine ziemlich saftige Watschn allerdings), der seinen Lebensunterhalt mit Schmonzetten verdiente. Bei dem, was die Yamaha schluckte, wäre das nur rausgeschmissenes Geld gewesen. Nein, sie hatte Zeit und Benzin investiert, um mit Tony zu reden.

Um ihm die Hand zu reichen, ihm das Foto von Erika am Seeufer zu zeigen, ihm Fragen zu stellen.

Und um ihm zuzuhören.

Aber hatte Sib sich je an ihre Vorsätze gehalten? Niemals, um genau zu sein. Weil sie zu impulsiv war. Weil in den denkbar ungünstigsten Momenten zuverlässig jenes ihrer beiden Ichs zum Vorschein kam, das Tante Helga »Sibby Langstrumpf« getauft hatte. Und wann immer Sibby Langstrumpf ihre Finger im Spiel hatte, ging alles daneben. Darauf konnte man wetten.

Sibby Langstrumpf hielt ihre Zunge nie im Zaum, musste ihre Nase immer in Dinge stecken, die sie nichts angingen, und hatte an jenem Morgen, als sie dem Mann gegenüberstand, der zwanzig Jahre zuvor neben Erikas Leiche wie ein Honigkuchenpferd in die Kamera gegrinst hatte, die brillante Idee, ihm eine Watschn zu verpassen. Weshalb sie innerhalb von Sekunden die beste aller Chancen vertan hatte, jemals in Erfahrung zu bringen, was tatsächlich in der Nacht vom 21. März 1999 passiert war.

Sie musste nur daran denken und war sofort von Neuem stinksauer. Auf Sibby Langstrumpf. Auf sich selbst. Auf die ganze Welt. Auf Erika. Vor allem auf Erika.

Erika, die dein Leben zerstört. Erika, die dir Unglück bringt. »Erika kommt dich holen«, wie die Kinder von Kreuzwirt grölten, wenn sie dachten, sie könnte sie nicht hören. Sib war mit diesem Mist groß geworden. Hatte sich all die Jahre gegen diesen Mist behauptet.

»Verdammte Scheiße!«, rief sie aus.

Und zwar nicht, weil in die Motorradkluft zu steigen, die sie immer dann trug, wenn sie Lust (oder das dringende Bedürfnis) hatte, mit der Yamaha die Wälder und Felder rund um Kreuzwirt zu rocken, dem Gefühl glich, in eine Badewanne mit siedendem Wasser zu gleiten. Sondern weil sie bis zum Tag von Friedrich Perkmanns Beerdigung so dumm gewesen war, all das zu glauben, was man ihr über die Jahre erzählt hatte: Erika die Arme. Erika das Sensibelchen.

Am 8. Juni, während die anderen Dorfbewohner und die gekrönten Häupter aus der Autonomen Region Südtirol Friedrich Perkmann die letzte Ehre erwiesen, hatte irgendjemand (Sibylle wusste nicht, wer, und vernünftigerweise hatte sie auch aufgehört, sich darüber den Kopf zu zerbrechen) ein Foto in ihren Briefkasten gesteckt.

Nicht die Aufnahme, die ihr die schwarz gekleidete Journalistin gegeben hatte, mit Erika unter dem Tuch und dem grinsenden Tony daneben. Nein, das andere Foto. Das Foto, das es eigentlich gar nicht geben konnte.

Das mit dem Lächeln des Kolibris.

Das Foto, das besagte: »Hast du den ganzen Quatsch wirklich geglaubt? Vergiss das Wort ›Selbstmord‹. Ersetz es durch ›Mord‹. Und lass dir seinen Klang auf der Zunge zergehen.«

Seit diesem Tag hatte Sib nicht mehr richtig geschlafen und angefangen, Fragen zu stellen. Diskrete Fragen. Auch wenn sie vermutete, dass sie nicht diskret genug waren. Zumindest manchen Blicken zufolge, die sie aufzufangen meinte. Aber vielleicht war sie auch nur paranoid. Noch so ein nettes Erbe von Erika: Sibylle die Paranoide. Denn das Foto mit Erika, dem See und dem Lächeln des Kolibris, das Foto, das sie noch niemandem zu zeigen gewagt hatte (nicht einmal Tante Helga), hatte ihr die Augen geöffnet.

Irgendetwas stimmte nicht mit Erikas Tod. Und je mehr Sib nachbohrte, umso mehr Verbindungen, Widersprüche und Zufälle tauchten auf, die ihr keine Ruhe ließen und sie in der Gewissheit bestätigten, dass sie keineswegs den Verstand verloren hatte. Ganz und gar nicht.

Erika hatte sich nicht umgebracht.

Erika war umgebracht worden.

Noch einmal: »Verdammte Scheiße!«

Sibylle setzte den Helm auf und gab Gas. Die Yamaha heulte auf. Hinter den Fenstern des Tanzsaals vom Black Hat drehten sich ein paar Köpfe in ihre Richtung. Sib zeigte ihnen nur nicht den Stinkefinger, weil sie schon längst über alle Berge war. Sie brauchte Luft. Brauchte den Rausch der Geschwindigkeit. Nur das. Die Geschwindigkeit pustete ihr Gehirn durch. Während das Adrenalin sie beruhigte.

Sibby Langstrumpf konnte nie den Mund halten, nie einen Plan bis zum Ende verfolgen (sofern es überhaupt einen gab) und war ein hoffnungsloser Fall im Umgang mit Schriftstellern und Bernhardinern. Aber ihre Yamaha konnte sie reiten wie der Teufel.

Sie durchquerte Kreuzwirt, fuhr von der asphaltierten Straße ab und weiter auf den unbefestigten Wegen zwischen den Bäumen hindurch, auf denen bis zum Konkurs des Sägewerks mit all den Jeeps und Holzfällern reger Betrieb geherrscht hatte und die auf keiner Karte zu finden waren, ließ den Torfgeruch hinter sich und bog in den Wald ein, steigerte ihr Tempo weiter, wich den herabhängenden Ästen aus, flog über die Buckel, ließ das Geröll unter sich aufspritzen, die Gänge krachen – und lächelte.

Es funktionierte.

Es funktionierte jedes Mal.

Es funktionierte auch an diesem Nachmittag. Bis etwas Großes, Rotes und Böses ihr den Weg abschnitt.

Drei

1.

Giò zu finden, war ein Klacks, ihre Adresse stand im Telefonbuch. Sich aufs Fahrrad zu schwingen und bei neununddreißig Grad, unter denen die ganze Stadt ächzte, bis zu Giò vor die Haustür zu radeln, indessen eine Heldentat. (»Und keine Abkühlung in Sicht!«, hatte seine Nachbarin Signora Marchetti in dem halb triumphierenden, halb bösartigen Ton geflötet, mit dem manche ältere Leute besonders gern schlechte Nachrichten verkündeten.)

Auf den Klingelknopf zu drücken, mit Giò einen Kaffee zu trinken und ihr Geraune über Autoren zu ertragen, die ihr Geschreibsel als hohe Literatur ausgaben, war eine Grausamkeit.

Sich fotografieren zu lassen, während er ein Exemplar von Der Kuss am Ende des Sonnenuntergangs signierte, seinen jüngsten Roman, und sich dabei die Kommentare auf Giòs Gossip-Webseite vorzustellen (sie selbst sprach von »alternativen Fakten«, und Tony hatte auch das geschluckt), welche der ehemaligen Chefredakteurin der Rubrik »Vermischtes« von Il Sole delle Alpi einen zweiten Frühling bescherte, hatte sein Nervenkostüm endgültig strapaziert. Nachdem er sich endlich verabschiedet hatte, kam ihm die schwüle Luft draußen so erfrischend und regenerierend vor wie eine Frühlingsbrise.

Zusammenfassung des Matchs: Il Sole delle Alpi gab es nicht mehr, Michele Milani war tot und begraben, Fiona Apple aus dem Äther verschwunden, aber Giò, die Blutsaugerin, war noch dieselbe wie in seiner Erinnerung. Vielleicht war sie sogar schlimmer geworden. Und da sollte man nicht zum Misanthropen werden!

Aber wenigstens war es keine verlorene Zeit gewesen.

Während er durch die wegen der Hitze menschenleeren Straßen radelte, der Schweiß ihm aus allen Poren tropfte und er über das nachdachte, was Giò bei ihrem Geraune hatte durchblicken lassen, kam Tony zu dem Schluss, dass es nur einen Weg gab, ob er wollte oder nicht: nach Kreuzwirt zu fahren. Und zwar persönlich. Das war er Erika schuldig. Und Sibylle. Und sich selbst.

Leider wurde ihm auch klar, dass es nur einen einzigen angemessenen Weg gab, um an diesen Ort zurückzukehren.

Und so fanden sich knapp eine halbe Stunde später Herr und Hund in der Tiefgarage unter dem Eurospar in der Via Resia wieder. Freddy, der den versifften Betonfußboden vollsabberte, und Tony, der wie paralysiert auf das Rollgitter der Box starrte und dachte, dass er kurz davor war, ein Gelübde zu brechen, dem er zwölf Jahre lang die Treue gehalten hatte.

Als der Bernhardiner, ungeduldig geworden, ihn mit der Pfote anstupste, lächelte er.

Pinocchio hat eine sprechende Grille,dachte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn, und du eben einen übergewichtigen Bernhardiner. Es hätte schlimmer kommen können: Peter Pan hatte Tinker Bell erwischt.

Tony steckte den Schlüssel ins Schloss und rüttelte am Gitter. Die Aufhängefedern quietschten. Das Eisen vibrierte. Ein wenig Rost rieselte zu Boden. Freddy schnupperte kurz und verschwand dann in der Dunkelheit, die nach Schimmel, Staub und Motoröl roch.

Der Lichtschalter war, genau wie er sich erinnerte, links. Die Neonleuchten flackerten. Freddy wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Freddy liebte Autos, Tony bevorzugte Fahrräder. Aber auch er musste zugeben: Dieses Auto war eine Wucht. Es war kein normaler Ford Mustang. Es war ein flaschengrüner Fastback, so wie der von Steve McQueen in Bullitt. Ein 428er mit dreihundertfünfunddreißig PS. Acht Zylinder – ein Röhren, als wollte man sich geradewegs ins Inferno aufmachen. Originalgetreu, bis auf ein Detail: 1968 hatte es leider noch keine CD-Player gegeben. »Das ist Blasphemie!«, hatte der kalifornische Frickler am Telefon gesagt, als Tony ihn mit dem Einbau beauftragt hatte. »Eine Beleidigung! Warum willst du dieses Juwel zerstören?« Nachdem Tony noch ordentlich was draufgelegt hatte, war auch das geregelt.

Als er sich jetzt hinter das Steuer klemmte, befürchtete er (ein Teil von ihm hoffte es auch), dass die Jahre in der Tiefgarage den Mustang in einen zwar teuren, aber unbrauchbaren Oldtimer verwandelt hatten.

Doch der Motor sprang sofort an. Jetzt hatte er keine Ausrede mehr.

2.

Lass dich beim Sturz nicht einfach fallen, sondern werde aktiv. So hatte Lucky Willy ihr gepredigt, als sie ihn überredet hatte, ihr Fahrstunden zu geben. Wenn du schon auf die Schnauze fällst, dann mach es richtig.

Sibylle ließ den Lenker los, kümmerte sich nicht weiter um das Motorrad, warf sich ins Leere und bereitete sich auf die Rolle vorwärts vor. Das war der Trick. Fliegen und abrollen. In dieser Reihenfolge.

Spiralfedern springen von einer Seite zur anderen, sie gehen nicht kaputt, egal, ob sie gegen Mauern prallen oder aus großer Höhe herunterfallen. Diese Federn überlassen sich nicht dem Aufprall, sondern nehmen die Energie des Stoßes auf und nutzen sie. Mach es wie die Feder, und du überlebst. Aber vergiss nicht: Der Trick funktioniert nur, wenn du nicht mit Lichtgeschwindigkeit gegen eine Ziegelmauer prallst. In einem solchen Fall, Feder oder nicht, ist Ende Gelände. Besser, es kommt gar nicht erst so weit, meinst du nicht?

Sib bewegte sich nicht auf eine Mauer aus Ziegelsteinen zu, sie war auch nicht (zu) schnell gefahren und hatte Lucky Willys Ratschlag beherzigt. Fliegen und abrollen.

Nur dass Lucky Willy ihr nicht gesagt hatte, dass es wehtun würde. Und zwar höllisch.

Während die Enduro mit einer Tanne kollidierte und Fetzen von Metall, Plastik und Rinde durch die Gegend spritzten, sah Sibylle die Welt durch das Visier ihres Helms als schwarz-grünes Kaleidoskop: Baumstämme und Blätter wirbelten wild durcheinander. Sie spürte einen heftigen Schmerz an Hüfte und Arm und, noch schlimmer, an der Schulter. Sie schloss die Augen und machte sie erst wieder auf, als die Welt, wie es sich gehörte, nur noch aus Himmel und Tannenzweigen bestand.

Doch gleich darauf wurde das Bild von Himmel und Tannenzweigen verdunkelt, und eine unscharfe Großaufnahme von rot geäderten Augen, einer Zahnlücke und einem Kinn mit einem Grübchen in der Mitte schob sich davor. Das Arschloch aus dem roten Pick-up, dachte sie.

Der Typ, den sie gerade noch aus den Augenwinkeln wahrgenommen hatte, bevor sie Lucky Willys Spiralfeder-Theorie in die Tat umsetzte, hatte sich über sie gebeugt und wiederholte in einer Tour: »Lebst du noch? Geht es dir gut? Lebst du noch? Geht es dir gut?«

Sib ignorierte ihn.

Sie konnte den Kopf bewegen, schon mal gut. Aber den Rest? Sie versuchte es mit den Füßen und den Beinen. Es funktionierte. Auch die Arme taten, was sie wollte.

Ein dreifaches Hoch auf Lucky Willy.

Der Typ quatschte immer noch auf sie ein. Sibylle hob die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen.

»Ich lebe noch«, knurrte sie. »Mir geht es gut. Mir geht es gut, und ich lebe noch. Lass mich erst mal zur Besinnung kommen, okay?«

Sie zwang sich in eine Sitzposition, nahm den Helm ab und öffnete den Reißverschluss ihrer Motorradkluft. Sie atmete den Duft von Tannennadeln ein und schaffte es aufzustehen. Eine ungeheure Anstrengung, hoffentlich klappte sie nicht zusammen.

»Bist du sicher, dass du keinen Arzt brauchst?«

»Mir geht es …«

Gelogen.

Sib beugte sich vor. Hände auf den Oberschenkeln, Haare im Gesicht, Mund weit aufgerissen. Auch das hatte Lucky Willy nicht erwähnt. Die Panik. Den Schock. Es gab keine Zelle in ihrem Körper, die nicht zitterte.

Einatmen. Ausatmen. Noch einmal. Und noch einmal.

Einatmen. Ausatmen.

Allmählich hörte das Zittern auf.

»Das Motorrad«, krächzte sie. Noch immer konnte sie den Kopf nicht heben. »Ist es sehr kaputt?«

Sie hörte, wie der Typ die Enduro einmal umrundete und einen Pfiff ausstieß.

»Ich kenne da jemanden, in Brixen. Ich kann ihn anrufen. Er ist Automechaniker. Und sehr …«

»Totalschaden?«

Das Klicken eines Feuerzeugs. Zigarettenrauch. Keine Antwort.

Sibylle sprach sich Mut zu. Gegen den Laderaum des Pick-ups gelehnt, konnte sie ihr Gleichgewicht halten. Sie machte ein paar Schritte, als hätte sie gerade erst das Laufen gelernt. Die Augen starr auf den Boden geheftet.

Die Yamaha war ein einziger Haufen Schrott.

Sib wankte auf das Motorradwrack zu. Alle ihre Ersparnisse, die ganze Schufterei. Sie schüttelte den Kopf, zog die Nase hoch. Sie hasste es zu weinen. Vor allem vor anderen.

Sibby Langstrumpf kam ihr zu Hilfe.

Sie unterdrückte die Tränen und trat mit voller Wucht gegen die Überreste der Enduro.

»Scheiße, scheiße, scheiße!«, brüllte sie und drehte sich zu dem Typen um, der ihr den Weg abgeschnitten hatte. »Ist dir klar, dass du mich beinah umgebracht hättest? Wo hast du bloß deine Augen gehabt? Was …«

Plötzlich setzten sich die Details, die Sib bisher nur einzeln wahrgenommen hatte – die Zahnlücke, die schleppende Stimme, die hohe Stirn, das breite Kreuz – zu einem Ganzen zusammen. Ihre Hand fuhr zur Gesäßtasche der Motorradhose.

»Komm mir bloß nicht zu nahe, verstanden?«

Die Hand griff ins Leere.

Der Schwanzabschneider hatte sich wer weiß wohin verabschiedet.

3.

Freddy sabberte bei offenem Maul, glücklich über den frischen Fahrtwind, der durch das offene Fenster drang. Tony starrte auf die Fahrbahn, die Tachonadel unter Tempolimit. Er dachte an ein Spiel, das er und sein Vater sonntags nach dem Abendessen immer gespielt hatten, wenn sein Vater mal keine schlechte Laune hatte und auch nicht zum Schichtdienst ins Stahlwerk musste.

Das Spiel ging so: Tony breitete die Landkarte auf dem Esstisch aus, sein Vater schloss die Augen (»Nicht blinzeln, Papa!«), zündete sich eine MS an und wartete darauf, dass sein Sohn den Namen irgendeiner Ortschaft nannte, und sei es ein winziges Kaff, Hauptsache, es befand sich innerhalb der Provinzgrenzen. Mit der freien Hand zog er dann unsichtbare Linien nach und erklärte ihm, wie man dorthin kam.

Er hatte sich nie vertan.

Kreuzwirt? Nichts leichter als das. Das sind hundert bis hundertzwanzig Kilometer. Aber lass uns nicht die A 22 nehmen. Autostradas sind was für Touristen oder Leute, die es eilig haben.

Bozen, Ausfahrt Nord. Strada Statale 12. Vorbei an Brixen und Vahrn. Kurz danach geht’s runter von der SS12 auf die SS49, die erst zur Strada Provinciale 40 und etwa bei Bruneck zur SP97 wird, wo sie sich in eine Strada Statale mit drei Ziffern verwandelt, die SS621, die dich nach Sand in Taufers führt, mit einer hübschen Burg oberhalb vom Ort. Hier fährst du weiter Richtung Osten und bereitest dich darauf vor, von der SS621 auf die K 621 zu fahren.

Die K ist eine Kreisstraße, die direkt zur neunten und kleinsten Bezirksgemeinschaft Südtirols führt (in der Schwüle der Gegenwart zählte Tony die anderen acht auf: Bozen, Burggrafenamt, Überetsch-Unterland, Salten-Schlern, Eisacktal, Pustertal, Vinschgau, Hohes Eisacktal – schon lustig, wie einem die Dinge im Gedächtnis blieben), man kann sie leicht übersehen, also Augen auf!

Bei der K runterfahren, denk dran! Wenn dir dann der Gestank des Torfmoors in die Nase sticht, der Toten Möser …

Tote Möser. Irgendein Spaßvogel hatte, nachdem das mit Erika passiert war, den Namen verballhornt zu »Tote Möse«.

Tony seufzte.

… bist du schon in Kreuzwirt. Aber sag mal, was zum Teufel hast du dort zu suchen? Das ist das einzige Kaff in ganz Südtirol, in dem es keine Kirche gibt. Sogar das einzige in ganz Italien! Und weißt du nicht, dass da nur Scheißdeutsche und Idioten wohnen?

Jemand hatte auf das Schild, das den Ortseingang der Gemeinde Kreuzwirt anzeigte, einen Sticker geklebt: »Südtirol ist nicht Italien!«

Darauf hätte Tony nun wirklich verzichten können.

4.

Der Mann drückte die Zigarette zwischen seinen schwieligen Fingern aus und warf den Stummel von sich.

»Soll ich dich zu Hause absetzen, Kleines?«

»Leck mich.«

Der Typ, der sie um ein Haar ins Jenseits geschickt hatte, war nicht irgendwer. Es war Rudi Brugger. Sibylle hatte ihn ein paarmal im Black Hat gesehen. Rudi, der Wachmann der Krötenvilla. Der Krotn Villa. Dem Haus der Perkmanns.

Das Wort »Wachmann« griff allerdings zu kurz, um zu beschreiben, was Rudi für die Familie Perkmann alles tat. Er schnitt Hecken, reparierte Dachrinnen und errichtete Zäune, damit keine Füchse aufs Gelände kamen, aber vor allem löste er Probleme. So hatte Lucky Willy es ihr einmal anvertraut.

Lass dich lieber nicht mit ihm ein. Er kann ganz lustig sein, wenn er will. Aber sobald Karin Perkmann mit den Fingern schnippt …

Nicht, dass die Perkmanns wirklich Probleme gehabt hätten. In Kreuzwirt hätte niemand je schlecht über sie gesprochen und erst recht nichts gegen sie unternommen. Die Perkmanns hatten nämlich das Dorf gerettet, als das Sägewerk geschlossen wurde, indem sie jedem, der an ihre Tür klopfte, halfen, Arbeit zu finden, und das Tal vor dem Ansturm der Touristen schützten. »Anständige Leute«, hieß es allenthalben. »Und so großzügig.«

Die Perkmanns. Seltsam … Kaum hatte Sibylle angefangen, Fragen über Erikas Tod zu stellen, war Rudi zur Stelle. Kam er womöglich im Auftrag der Perkmanns?

Aber Sibylle würde sich nicht unterkriegen lassen.

Rudi zwinkerte ihr zu. Das sollte wohl so etwas heißen wie: »Du und ich, wir verstehen uns, Kleines.«

Sibylle machte sich bereit zum Gehen.

Mit schweren Schritten und ohne sein ekelhaftes Grinsen aufzugeben, kehrte der Mann zu seinem Pick-up zurück, setzte sich auf den Fahrersitz und legte den Rückwärtsgang ein.

Auftrag erledigt. Botschaft überbracht.

Sie war also ein Problem für die Familie Perkmann. Und ihre Yamaha hatte dran glauben müssen. Ermattet ließ sie sich auf den Boden sinken und gestattete sich einen Aufschrei.

Einen einzigen. Aber der war lang. Sehr lang.

Vier

Als die Sonne begann, hinter der Riesenfernergruppe zu verschwinden, und die kühler werdende Luft zunehmend mit angeregten Lauten erfüllt wurde (Grunzen, Pfiffe, Maunzen, Quaken, Rascheln und Lockrufe aller Art), entdeckte Freddy das junge Menschenweib (dem Geruch ihres Schweißes nach zu urteilen: sehr jung und sehr verängstigt), das am Morgen seine und Tonys tägliche Gassi-Routine empfindlich gestört hatte.

Er beobachtete, wie Tony sich dem Wrack näherte, das das Mädchen mühsam von der Stelle zu bewegen versuchte, wie er Hand anlegte, um ihr zu helfen, und sah auch, wie sie ihn verärgert davon abhielt.

Dann, gerade als der Bernhardiner dachte, dass sich zumindest der Versuch lohnen könnte, eine dieser köstlichen Fledermäuse zu fangen, die begonnen hatten, um seine Nase herumzuflattern, öffnete Sibylle die Haustür, Tony folgte ihr und Freddy war gezwungen hinterherzutrotten.

Die beiden Menschenwesen begannen ein Gespräch. Worüber, das sollte Freddy nie erfahren. Nach nicht einmal zehn Minuten war er eingeschlafen.

Fünf

1.

Erika war zurückgekehrt. Fast, als hätte sie es sich anders überlegt.

Am Abend des Maturaballs hatte Erika die Kleine zum Abschied auf die Stirn geküsst, war aus dem Haus gegangen, dann aber zurückgekehrt. Sie hatte an die Tür geklopft, obwohl sich in ihrem Strasstäschchen die Hausschlüssel befunden hatten.

Dieses Detail erfüllte Helga später immer wieder mit Schuldgefühlen. Wenn ihre Intuition sie doch bloß nicht im Stich gelassen hätte!

Die Handtasche war ein Geschenk von Oskar. Erika hatte darin zwei Fünfzigtausend-Lire-Scheine und eine Karte gefunden: »Wir sind stolz auf dich!« Gerührt hatte sie sich ein paar Tränen aus den Augenwinkeln gewischt und Oskar so fest umarmt, dass sie ihm beinah die Luft abschnürte.

Erika war heilfroh über das Geld. Sibylle war ein Schatz, aber Kinder kosteten ein Vermögen.

So auch das Kleid für den Maturaball, das Tante Helga unbedingt aus ihrer Tasche hatte bezahlen wollen.

Bis zum letzten Moment war Erika unsicher gewesen, ob sie das rote oder das schwarze nehmen sollte. Am Ende hatte sie sich für das rote entschieden, und Tante Helga hatte sie zu ihrer Wahl beglückwünscht. Dieses Kleid war eine Provokation, gewagt, sexy. Mit anderen Worten: Es stand ihr hervorragend. Und obwohl sich Erika am Abend des 21., während Tante Helga ihr dabei half, sich die Haare zu machen, in einem fort beklagt hatte, dass sie in diesem Kleid aussehe wie ein Surfbrett (auch ihre Mutter Helena habe keinen riesigen Vorbau besessen, erklärte ihr Tante Helga, was aber die jungen Männer aus Kreuzwirt trotzdem nicht daran gehindert hatte, ihr den Hof zu machen), wusste Helga, dass Erika hochzufrieden mit ihrem Kleid war. Mit dem Maturaball. Mit dem Leben. Es ging aufwärts. Zumindest hatte sie das geglaubt.

Denn Erika war zurückgekehrt. Sie hatte an die Haustür geklopft und gewartet, dass sie, Helga, vom Sofa aufstand, das Neugeborene in die Wiege legte und ihr aufmachte. Dann, und auch dies sollte Tante Helga noch über Jahre quälen (wenn sie nicht schlafen konnte oder diesen schrecklichen Moment in ihren Albträumen erneut erlebte), hatte Erika gelächelt und ihr über die Wange gestrichen.

»Ich habe vergessen, dir zu sagen, wie lieb ich dich habe.«

»Ich hab dich auch lieb. Bist du sicher, dass du nicht frierst?«

»Nein, nein, alles gut so.«

Und Tante Helga hatte die Tür hinter ihr geschlossen.

2.

Statt am Ende des Kieswegs nach rechts und hinunter zum Black Hat zu gehen, um wie verabredet Karin, Elisa und Gabriel zu treffen, hatte Erika sich nach links gewandt. Richtung Wald. Mit den Ballerinas an den Füßen, die während des kurzen Stücks bis zu dem Feldweg ganz matschig geworden waren.

Einer der beiden Schuhe, der linke, wurde am nächsten Tag von einem der Freiwilligen circa einen Kilometer vom See entfernt gefunden, in einer Pfütze, ungefähr dort, wo der Wald aufhörte und das Torfmoor anfing. Erika hatte ihn verloren und sich nicht die Mühe gemacht, nach ihm zu suchen. Warum auch?

Dort, wohin sie unterwegs war, würde er ihr nichts mehr nützen.

Für die Bewohner von Kreuzwirt hatte der See keinen Namen, sondern war immer nur »der See«. Normalerweise war die Wasseroberfläche Ende März noch von einer dünnen Eisschicht überzogen. Aber der Winter von 1999 war kein richtiger Winter gewesen, viel zu warm. Den ganzen Januar und Februar hatte der Föhn nicht nachgelassen und der Schnee keine Chance. Die Temperatur an jenem Abend hatte bei fünfzehn Grad gelegen. Deutlich über Durchschnitt. Daher war Erika nur mit einer leichten Jacke über der Schulter aus dem Haus gegangen. Daher fand sie auch kein Eis vor, was sie an der Durchführung ihres Planes gehindert hätte.

Erika ging bis zu den Knöcheln in den See. Dann reichte ihr das Wasser bis zu den Waden, schließlich bis zu den Knien.

Kaum ein Bewohner von Kreuzwirt badete im See. Nicht nur wegen der Insekten oder des Torfmoors, das einen wenig einladenden Geruch verströmte, sondern weil alle wussten, dass der See tief und gefährlich war. Wer sich schon hineinbegeben hatte, vielleicht um sich von der Sommerhitze abzukühlen, sprach von einer Art Stufe ein bis anderthalb Meter vom Ufer entfernt. Jenseits dieses Punkts war es, als tauchte man in einen tiefen Brunnen ein.

Erika schwamm in dem eiskalten Wasser in den See hinaus.

3.

Als Doktor Horst am frühen Morgen des 22. auf seiner gewohnten Runde um den See einen menschlichen Körper mit dem Gesicht nach unten auf der Wasseroberfläche treiben sah, ahnte er sofort, dass es sich um eine Leiche handelte.

Trotzdem riss er sich die Jacke vom Leib und stürzte sich ins Wasser. Eine heldenhafte Geste, fanden alle.

Mit einigen Mühen, denn 1999 war Doktor Horst bereits zweiundfünfzig Jahre alt und nicht gerade in guter Form, brachte er Erika ans Ufer, fühlte sicherheitshalber ihren Puls und rief dann von seinem Handy aus die Carabinieri herbei.

Die am nächsten gelegene Kaserne befand sich in Sand in Taufers, ungefähr dreißig Kilometer von Kreuzwirt entfernt. Die Carabinieri brauchten eine Ewigkeit, bis sie endlich da waren, aber Doktor Horst dachte nicht eine Sekunde daran, Erika im Torfmoor allein zu lassen.

Auch der Gedanke, dass er sich wegen seiner nassen Kleider den Tod holen könnte, kam ihm nicht. Er hielt die Arme über der Brust verschränkt, klapperte mit den Zähnen und fragte sich, während er auf und ab ging und das Gesicht der jungen Frau betrachtete, ihre blonden Locken auf dem matschigen Boden, warum zum Teufel ein solches Mädchen, warum …

Die Carabinieri stießen eine halbe Stunde später dazu.

Der Maturaball hatte offiziell gegen ein Uhr nachts geendet, doch trotz des leichten Nieselregens waren einige Jugendliche noch immer unterwegs, als das Blaulicht der Polizeiautos die Hauptstraße von Kreuzwirt erhellte.

Die Nachricht verbreitete sich schnell. Erika die Narrische war tot.

4.

»Dann kamen die Journalisten.«

Sib fixierte ihn aus ihren großen blauen Augen und tippte auf das Foto, das ihn mit einem Lächeln auf den Lippen neben Erikas Leiche zeigte, und verschränkte die Arme vor der Brust.

Jetzt war er dran mit Reden.

Tony seufzte. Warum länger um den heißen Brei herumreden?

»In der Redaktion hatte ich nicht einmal einen Namen. Außer …«

Sechs

1.

»He, Greenhorn!«

22. März 1999, acht Uhr morgens.

Milani hatte ein breites Grinsen im Gesicht und sagte: »In Kreuzwirt gibt’s eine Leiche. Fahren wir hin?«

»Und Giò?«

Milani hatte sich eine Zigarette angezündet.

»Geht nicht ans Telefon. Wer nicht kommt zur rechten Zeit …«

Milanis Auto war ein einziges Chaos. Leere Verpackungen, Flaschen, Dosen, alte Zeitungen, Bons, Quittungen, Pornomagazine und überall Asche.

»Bisher weiß man nur, dass sie Erika hieß. Vielleicht hat sie sich umgebracht, aber wenn du Glück hast, war es Mord. Wie alt bist du?«

»Zwanzig im März.«

»Weißt du, was ein echter Hit für deine Karriere wäre? Mord und Vergewaltigung. In der Reihenfolge. Um Auflage zu machen, braucht man einen nekrophilen Bastard. Vielleicht einen Serienkiller. Die Leute sind total scharf auf Serienkiller. Oder auf Terroristen. Was ein und dasselbe ist, findest du nicht? 1988 warst du noch ein Baby und hattest keine Ahnung von nichts, aber ich habe alles mitgekriegt. Ein Tirol. Ich habe diese Arschlöcher bewundert. Bomben, Flugblätter und anonyme Anrufe, die Polizei, die so tut, als wäre alles halb so wild, und Politiker, die sich ins Hemd machen, und umgekehrt. Mehrere Terroranschläge. So viele Exemplare wie damals haben wir noch nie verkauft. Und du weißt vielleicht, Il Sole wurde 1954 gegründet.«

1988 war Tony neun Jahre alt, aber anders als der Fotograf behauptete, erinnerte er sich durchaus an so einiges. Die Hubschrauber, die Carabinieri-Busse, das Hakenkreuz auf dem Schultor, das seine Lehrerin zum Weinen gebracht hatte. Die Drogensüchtigen. Die geballten Fäuste seines Vaters. Die roten Augen seiner Mutter. Für Tony würde Shanghai immer genau das sein: ein Viertel, in dem die Väter mit geballten Fäusten und die Mütter mit roten Augen herumliefen.

»Sollte nicht besser Giò diesen Artikel schreiben?«

Milani, der den Citroën zwischen zwei am Waldrand parkende Carabinieri-Autos manövriert hatte, machte eine Vollbremsung.

»Kannst du deinen Namen fehlerfrei schreiben? Ja? Wenn du mich fragst, reicht das, um so einen Artikel runterzuschrubben. Oder hast du Schiss?«

»Giò ist …«

»Mach dir nichts vor, Greenhorn«, krächzte Milani, während er Objektive und Fototasche vom Rücksitz nahm. »Weißt du, warum Giò es immer wieder schafft, der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen?«

»Weil sie gut ist?«

Milani starrte ihn finster an.

»Oder Antwort Nummer zwei: weil sie mit den richtigen Leuten bumst. Vielleicht einem Staatsanwalt, einem sehr verheirateten und sehr einflussreichen Staatsanwalt, der ihr gegen einen kleinen Fick ab und zu wichtige Informationen steckt. An der kannst du dir die Zähne ausbeißen.«

Sie betraten den Wald und kamen kurz danach zum Torfmoor. In seiner Jeanstasche steckte das Moleskine-Notizbuch, das er sich gekauft hatte, um professioneller zu wirken. Aus Angst, es könnte nass werden, nahm er es heraus und stellte fest, dass er seinen Stift zu Hause gelassen hatte.

»Wow, schau dir das an!«

Der See funkelte in der frühmorgendlichen Märzsonne, doch der Fotograf meinte nicht den malerischen Anblick. Aus einiger Entfernung sahen Milani und Tony die am Seeufer miteinander diskutierenden Carabinieri, die Kriminaltechniker in ihren weißen Overalls und vor allem das Tuch, unter dem blonde Haare hervorlugten.

Tony hatte noch nie in seinem Leben eine Leiche gesehen.

»Vergewaltigt und getötet. Wetten wir um ein Bier?«

»Ich trinke keinen Alkohol. Und ich wette nie«, erwiderte Tony. »Warum meinst du, dass sie vergewaltigt und getötet wurde?«

»Ich schwöre, früher oder später werde ich einen Mann aus dir machen. Hast du das Transparent gesehen, als wir durchs Dorf gefahren sind? ›Maturaball‹. Du weißt, was ein Maturaball ist, oder?«

Tony wusste es, obwohl er noch nie auf einem solchen Ball gewesen war. Kein Italiener hatte je einen Maturaball besucht.

Der Maturaball war ein Fest, das die deutschen Schulen zur Feier des Gymnasialabschlusses organisierten (die Schulen in Südtirol waren streng in italienische und deutsche unterteilt). Nur dass der Maturaball vor der Abiturprüfung gefeiert wurde, was jeder Italiener, der halbwegs bei Verstand war, nicht einmal im Traum getan hätte.

Nein, danke.

»Alkohol und Sex: Das ist ein Maturaball. Vielleicht ist das Klassenflittchen bereit, sich mit einem ihrer Kameraden an einen lauschigen Ort zu begeben, er streckt die Hand aus, sie ist aber noch nicht so weit … Schreibst du etwa nicht mit?«

Tony blickte sich um.

»So lauschig scheint mir dieser Ort hier aber nicht zu sein.«

»Weißt du denn, wie die Scheißdeutschen drauf sind?« Milani stellte seine Taschen ab und lachte höhnisch. »Du musst noch viel lernen, Greenhorn. Aber deswegen sind wir ja hier. Weißt du, wie ein Weichei wie du zu einem knallharten Journalisten wird? Einem echten Kerl? Einem Reporter, der keinen Schiss hat, sich ein bisschen schmutzig zu machen?«

Sie blieben vor dem Absperrband stehen, mit dem die Polizei den Tatort gesichert hatte.

Unversehens gab der Fotograf Tony einen so heftigen Stoß, dass dieser das Gleichgewicht verlor und ausrutschte. Als er sich wieder einigermaßen berappelt hatte, war er von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt, hatte den widerlichen Geschmack von Torfmoor im Mund und befand sich eindeutig auf der falschen Seite des Absperrbands.

Er rutschte erneut aus und fiel wieder der Länge nach hin – genau neben das Tuch. Neben die Leiche. Auge in Auge.

Aber was hieß hier schon »Leiche«, wurde ihm mit einem Mal bewusst. Die Leiche war ein Mädchen. Eine junge Frau … Traurig. Verwundert. Erschreckt. Heiter. Verängstigt. Strahlend. Bestürzt. Geistesabwesend. Glücklich. Verliebt. Wütend.

Lebendig.

Tony hörte Milani rufen. Vollkommen verstört von dem, was er im Blick der jungen Frau gelesen hatte (Erika, sie heißt Erika, es ist keine Leiche, es ist eine junge Frau, die Erika heißt, eine junge Frau, die bis vor Kurzem noch genauso war wie ich, die atmete, träumte, lebte), schaffte er es, auf alle viere zu kommen und drehte sich zu ihm um.

Die Nikon auf ihn gerichtet, rief der Fotograf: »Cheese, Greenhorn, cheese!«

Im selben Moment sagte einer der Carabinieri zu ihm: »Was hast du denn hier zu suchen, du Vollidiot?«

Und Tony lächelte.

2.

»Weil, wenn jemand dir einen Briefumschlag hinhält, dann nimmst du ihn. Und wenn jemand dir sagt, du sollst lächeln, dann …«

Sieben

Das Haus, das Sib »Erikas Haus« nannte, befand sich am äußersten Rand von Kreuzwirt. Um dorthin zu kommen, musste man das ganze Dorf durchqueren und einen Kiesweg hochgehen. Es war umgeben von Brombeersträuchern, die Freddy vom ersten Moment an begeistert hatten.

Das Haus war auch das einzige ohne Geranien vor den Fenstern. Vielleicht hatte Sibylle ja keinen grünen Daumen. Oder sie hatte keine Zeit zum Gärtnern. Oder wusste mit Geranien schlicht nichts anzufangen.