Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein nächtlicher Einbrecher mit Maske stellt mit vorgehaltener Pistole einen Vater vor eine teuflisch-perfide Entscheidung - verweigert der diese, muss die ganze Familie sterben ... Zehn bitterböse Storys unterschiedlicher Genres verleiten zum paranoiden Über-die-Schulter-Blicken, wenn man bei Dunkelheit alleine zu Hause verweilt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Markus Saxer

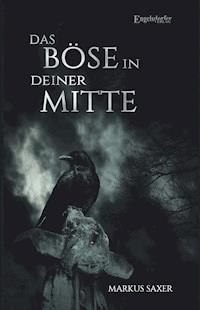

DAS BÖSE IN DEINER MITTE

Anthologie

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2018

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Lektorat: Birgit Rentz, www.fehlerjaegerin.de

Coverbild: Simone Neumann, www.valoon-design.de

Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Das Böse in deiner Mitte

Virtual Mortality

Das Sektenmassaker

Furcht und Schrecken

Dorian in der Kristallhöhle

Sein erster Hochzeitstag

Zeitstillstand

Das Kind auf dem Flur

Zauberpilze

Der Teufelsmaler

»Denn seht, das Reich des Bösen ist mitten unter euch!«

Das Böse in deiner Mitte

Die Welt ist eine Welt des Grauens, und wir können uns alle glücklich schätzen, bisher davongekommen zu sein. Das Grauen, das sind die anderen.

Davongekommen zu sein, mit diesem Bewusstsein wachte auch er so oft mitten in der Nacht schweißnass auf. Zitternd lag er dann da, bis die Panik verflog, die Realität ihre beruhigende Decke über ihn zog. Es hat nicht dich getroffen, schärfte er sich in diesen Momenten ein, es ist alles gut. Davongekommen …

Als er diese Nacht nassgeschwitzt aufwacht, ist es anders. Etwas ist anders. Diesmal wird die Panik nicht verfliegen, die Realität nur noch schlimmer als der Angsttraum sein.

Doch was hat ihn so plötzlich geweckt? Ist da nicht ein gellender, schneidender Schrei gewesen? Aber ist das noch Traum oder schon Realität? Oder beides zugleich?

Mühsam versucht er sich zu orientieren. Sein Kopf so schwer, so träge, trunken von Schlaf und all dem, was ihn in den Schlummer gewiegt hat. Mattes Flimmern im Raum, Röcheln, gurgelnde Schreie. Dann ist der Schrei also von dort gekommen? Ist vielleicht doch noch einmal, ein letztes Mal, doch noch einmal alles gut?

Nein. Plötzlich grelles Licht im Raum, das hinausdringt aus den Fenstern und über die umliegenden Wiesen und Wälder, hinausdringt in das menschenleere Land um das einsame Haus am Berg. Geräusche: Poltern, Stöhnen, ein unterdrückter Schrei, tiefer, leiser als vorhin. Und auch den lautesten Schrei könnte ringsum auf Hunderte von Metern niemand hören, um dir zu Hilfe zu eilen, wenn das deine Frau schon nicht kann und auch nicht deine Tochter.

Seine Frau, Nicole, steht nun vor ihm, rüttelt ihn mit zitternden Fingern. Sie wimmert leise vor sich hin, Tränen rinnen aus Augen voller Angst über bleiche Wangen. Von der Tochter, Yvonne, keine Spur. Sie wird wohl den Schlaf des Gerechten schlafen.

Von frontal vor ihm die Stimmen, gellende Todesschreie, Pistolenknallen, unheilvolle Musik, entmenschlichtes Röcheln, das Flimmern. Doch das, wird ihm nun vollends klar, ohne dass es ihn irgend erleichtert, ist von alledem ja noch das mit Abstand Vertrauteste: Er ist, wie so oft, vor laufendem Fernseher eingeschlafen, das halbvolle Weinglas, die leere Flasche vor sich auf dem Couchtisch. Über den Bildschirm ziehen, leicht vorgebeugt, apathische Gestalten mit schlaff herabhängenden Armen und leeren, halb verwesten Gesichtern. Die Armee der Untoten kehrt wieder. Beim Herumzappen also mal wieder bei irgendeinem schwachsinnigen Privatsender hängen geblieben. Verdammte Sauferei!

Schreie aus dem Fernseher, Geröchel und unterdrücktes Winseln im Raum, dazu sein eigenes erschrecktes Keuchen und das schwere Pochen im Kopf. Was ist Realität, was Albtraum? Die Realität ist der Albtraum, das Grauen.

Der Mann im Overall mit der Waffe in der Hand und dem dunklen See in den Augen ist jedenfalls kein Zombie, auch wenn er ein wenig so wirkt mit der schwarzen Maske vor dem Gesicht, unter der sich jede Untotenscheußlichkeit verbergen könnte. Doch ist er zu resolut, zu zielstrebig, zu lebendig, um ein Toter zu sein. »Komm schon, du sollst ihn fesseln!« Er winkt mit der Pistole zu einem Stuhl am Esstisch. »Los, setz ihn da hin.« Was will der Mann hier? Er gehört hier nicht her. Er gehört, wenn überhaupt, hinter den Bildschirm. Ist er etwa von dort hervorgekommen?

Verwirrt schickt er sich an aufzustehen, lässt seinen Blick über den grellen Raum geistern. Noch immer keine Spur von der Tochter; Gott sei Dank, sie hat den Schrei rechtzeitig gehört, hat sich in Sicherheit gebracht. Aber wer hat da vorhin geschrien? Nicole schreit so nicht, nicht so hoch.

Als er sich umblickt, immer noch im Bemühen, wach zu werden, zu begreifen, in einer Realität anzukommen, von der er doch nur wegrennen möchte, entdeckt er vorn am Esstisch, auf der anderen Seite, zwei barfüßige Beine, die in rosa Pyjamahosen stecken. Mädchenbeine, der Körper hinter dem Tisch verborgen. Yvonnes Beine, die jetzt doch auf keinen Fall dort liegen sollten. Warum liegt sie da?

Apathisch erhebt er sich, auf wackligen Beinen, fast selbst schon ein Untoter, tritt an den Tisch, setzt sich hin und lässt sich von der eigenen Frau die Hände hinterm Rücken an den Stuhl binden. Nicole ist eine starke Frau, hat lange als Pflegerin gearbeitet; unter der pistolengestützten Überwachung des Schwarzmaskierten macht sie ihre Arbeit fest und gut, wiewohl ihr die Hände zittern, die Augen tränen und sie beängstigend nach Luft schnappt, als hätte sie vergessen, wie man atmet.

»So, und jetzt setz dich auf den Stuhl dort neben deinem Mann. Schön ruhig halten.«

Nicole nimmt neben ihm Platz, während sie selbst gefesselt wird, und sie sehen sich aus tiefen, verzweifelten Augen ratlos, wortlos an. Es liegt alles im Blick dieser Augen, all das Unsagbare, das Unverständliche des Grauens um sie herum, dafür gibt es keine Worte, nur Schreie, die so laut sein müssten, dass sie die Trommelfelle platzen lassen, dich taub machen müssten, und so kannst du auch gleich stumm bleiben, denn sie werden sowieso immer in dir sein, in dir gellen, die Schreie, ohne Verstummen, ohne Erlösung. Wenn das nun ein Albtraum ist, aus dem es kein Erwachen gibt, dann ist vielleicht ohnehin nur der Tod eine Erlösung, die einzige.

Aber er hat – wir haben – doch noch so viel vor im Leben. Der Urlaub auf Gomera schon gebucht. Übermorgen hat Yvonne ihr wichtiges Klaviervorspiel, Chopin, As-Dur-Polonaise, und das mit zarten zwölf Jahren! Ich sehe eine große Karriere für dieses Kind, hat der Professor vom Konservatorium gesagt. Und, gütiger Gott, er und Nicole haben das neue, zweite Kinderzimmer doch schon eingerichtet, die Wiege, der Wickeltisch, die lachenden Gesichter, die lustigen Rasseln. Alles in Hellblau. Und jetzt ist da der Pistolenlauf an seiner Schläfe, so kalt, so hart, so endgültig. So sinnlos.

»Jetzt hör mir gut zu. Du hast die Wahl. Du darfst entscheiden. Aber überleg es dir gut. Manchmal hat es böse Folgen, wenn man die Wahl hat und sich für das Falsche entscheidet. Das sollst du wissen. Es ist wichtig, dass du das weißt.«

»Ich … ich … versteh Sie nicht.« Seine Worte kommen stoßhaft, brüchig, als habe er fünf Jahre lang als Mönch unter einem Schweigegelübde gelebt und würde nun jäh und unvorbereitet gezwungen, von seiner Stimme wieder Gebrauch zu machen. »Was denn entscheiden?«

Der Mann schiebt ihm mit der Pistole den Kopf nach rechts. Wieder sind da Nicoles tiefe, tränende, wortlose Augen; von Natur aus rehbraun, wirken sie nun vor Kummer schwarz wie Teer. Über ihr Gesicht ziehen sich schmutzige Striemen von Mascara. Dreizehn Jahre Ehe.

»Siehe, deine Frau.« Dann schiebt der Maskierte seinen Kopf Richtung Tisch. »Siehe, deine Tochter.«

Von der kann er allerdings nach wie vor nur jenes Stück rosa Pyjamabeine sehen. Aber nun hört er einen Laut, hoch und schrill und rasselnd, wie es nur ein Schrei der höchsten Panik sein kann, ein würgender Schrei, der nicht geschrien werden kann. Ein Schrei, der ihm, ungedämpft, bekannt vorkommt.

»Wir haben sie vorhin knebeln müssen; deine Frau war so nett, mir behilflich zu sein«, erläutert der Schwarzmaskierte und wedelt mit der Pistole. »Das ging durch Mark und Bein, auch mir. Du brauchst nicht zu glauben, dass ich das hier gern mache, wahrlich nicht. Ich mache es, weil es getan werden muss. Ich bitte, diesen Unterschied zu beachten.«

»Was haben Sie mit uns vor?«

Vom Bildschirm her röcheln die Zombies. Das grelle Fernsehgrauen wirkt plötzlich so schal, so abgeschmackt, so falsch, jetzt, wo das echte Grauen ins Haus gekommen ist.

»Du bist es, der hier entscheidet. Ich bin nur der Ausführende. Also, deine Aufgabe ist im Grunde ganz leicht. Hör zu: Du brauchst nur eine von ihnen – deine Tochter, deine Frau – zu erwählen, und die werde ich dann erschießen. Das ist auch schon alles.« Er legt den Kopf zur Seite.

»Was?« Ein Wahnsinniger. »Warum?« Nicht einfach ein gewöhnlicher Krimineller, sondern ein komplett Irrsinniger. Doch was jetzt tun, was? Der Tod wäre eine Erlösung. Aber nicht Yvonne, nicht Nicole …

»Keine Rückfragen. Ich habe mich klar ausgedrückt, und du hast mich verstanden. Deine Entscheidung, bitte. Ich warte.«

»Bitte … bitte, erschießen Sie …« Erschießen Sie sie nicht, will er sagen, aber ihm ist klar, dass er damit, mit dem Selbstverständlichen, gar nicht erst anzufangen braucht. Also gibt es nur eine mögliche Antwort. »Bitte … erschießen Sie … mich.«

»Gut. Klar. Da will sich also einer feige aus der Affäre ziehen. Aber, ja, das kann ich tun. Doch in dem Fall, wenn du es also vorziehst, beide Alternativen, die ich dir gnädigerweise eingeräumt habe, von der Hand zu weisen, sehe ich mich gezwungen, hier, vor deinen Augen, zuerst deine Frau und als Nächstes deine Tochter zu erschießen. Dann erst kommst du an die Reihe. Drei Leben statt einem – nur um deines jämmerlichen Egoismus willen. Kommt dir so was nicht irgendwie bekannt vor?«

Ein Wahnsinniger. Ein komplett Irrsinniger. Aber … warum … ich? Warum wir? Nein, da ist nichts Bekanntes, darf nichts Bekanntes sein.

»Ich hab keine Wahl«, stöhnt er.

»Doch, die hast du. Darum geht es ja gerade. Hättest du auch damals gehabt. Hättest auch damals größeres Unheil verhindern können. Ich gebe dir nur noch einmal die Möglichkeit, genau das jetzt zu tun.«

»Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«

»Es wird dir noch einfallen. Im Moment reicht es, wenn ich es weiß. Also, noch einmal, ein letztes Mal: Entweder du bist unfähig, eine Entscheidung zu treffen, dann habt ihr alle euer Leben verwirkt, oder du entscheidest dich, sagst einfach einen Namen, und ich gebe dir mein Wort, dass es bei dem einen Menschen bleibt, der sterben muss, und dann werde ich von hier verschwinden, und zwar für immer.«

Vom Bildschirm dringt nach wie vor das Röcheln der Zombies herüber. Dazu aufgeregte Stimmen der letzten Menschen, deren finale Bastion im Begriff steht zu fallen. Nimm das, du Bestie! Und das! Hierher! Alles mir nach! Schüsse, Grunzen. Triumphgeheul. Dann neue Schreie.

»Machen Sie doch wenigstens endlich den Fernseher aus, Sie Bestie! So kann ich nicht denken.«

Ein kurzer Schwenk der Pistole zum Bildschirm hinüber. Ein Krachen, ein Blitz, Splitter fliegen durch den Raum; es stinkt verschmort und nach Kurzschluss. Hier steht einer, der es ernst meint und um dessen Hand mit der Waffe Qualm wabert.

Endlich Stille. Gespenstische Stille. Dann: »Da gibt es nicht viel zu überlegen. Ein Name. Ich gebe dir dreißig Sekunden, danach schieße ich wieder. Ich werde mit deiner Frau den Anfang machen.«

Nicole. Wie sie dir am allerersten Abend in die Augen geschaut hat, und du bist förmlich versunken darin, my love she speaks like silence, wusstest nicht mehr, wie dir geschah, nur dass es gut war, und dann habt ihr plötzlich eng umschlungen im Bett gelegen, irgendwie beide davon überrascht, und du hast ihr vor Aufregung die Unterwäsche besudelt, und sie hat nur gelacht und gemeint, das macht nichts, und du wusstest, du kannst bei ihr sein, wie du willst, my love winks, she does not bother, und später habt ihr euren Körperteilen Namen gegeben, darf der Moritz heute wieder die Rosemarie besuchen kommen?

Er durfte, dann hat es kein Jahr gedauert, und schon war Yvonne da, das ist jetzt auch bereits über zwölf Jahre her, wie schnell doch die Zeit vergeht.

Es ist unmöglich. Es geht nicht. »Bitte … mich …«

»Das hatten wir doch alles schon. Ich zähle bis zehn. Eins – zwei –«

Yvonne. Wie du nächtelang mit ihr im Arm auf und ab gegangen bist, um sie in den Schlaf zu wiegen, als sie diese Dreimonatskoliken plagten. Wie sie im Gitterbettchen stand, das erste Mal, und freudig-verwundert lachte über die neuen Aussichten, die sich ihr von dort oben nun im Leben eröffneten, und dabei wie irr mit den Patschhänden auf diese runden Rasseln geschlagen hat – Musik in ihren Ohren.

»Drei – vier –«

Yvonne mit der übergroßen Schultüte, »jetzt beginnt der Ernst des Lebens«, den Mund von Schokolade verschmiert, fröhlich lachend, ja, wenn das der Ernst des Lebens ist, dann möchte ich gerne mehr davon! Sie war so ein fröhliches Kind, ist sie immer noch, war sie … hat sie von ihrer Mutter … My love she laughs like the flowers …

»Fünf – sechs –«

Nicole. Wie sie damals die Fehlgeburt gehabt hat und weinend in deinen Armen lag und du plötzlich wusstest, du wirst niemals eine andere Frau in deinem Leben lieben können, was auch immer passiert. My love she’s like a raven at my window with a broken wing.

»Sieben –«

»Nicole ist im achten Monat schwanger!«

»Ich weiß. Acht. Neun. Und …«

»Yvonne!« Er brüllt es heraus, als wolle er seine ganze Stimme mit diesem einen Wort herausbrüllen, um dann nie mehr, nie mehr wieder etwas sagen zu müssen, sagen zu können. »Yvonne!«

Aus dem Mund seiner Frau neben ihm dringt ein erschütterndes Wehklagen, und sein eigenes Gesicht fällt in sich zusammen wie ein schwarzes Loch.

»Na also.« Der Schwarzmaskierte nickt, geht um den Tisch herum, lädt sich das schmächtige, sich windende Mädchen auf die Schulter. Dessen Zöpfe baumeln herab, und die silbernen Schleifen, mit denen sie gebunden sind, glitzern wie helle Libellen. Da ist noch einmal dieser hohe, wimmernde und unerträgliche Laut, dann hat er mit ihr das Wohnzimmer verlassen, ist draußen auf dem Gang. Ein Knall – aber, nein, das war doch nur die Tür zum Schlafzimmer, die er hinter sich zugeschlagen hat. Ein anderes Krachen, neben ihm: Nicole hat versucht, zusammen mit dem Stuhl aufzustehen, ist dabei umgekippt und liegt jetzt heulend und zappelnd auf dem Boden. Dann, in ihr Schreien hinein – es ist doch höher, als er es für möglich gehalten hätte – noch ein Knall, lauter, schneidend, knochenbrechend laut. Das war jetzt nicht die Tür. Keine Tür in dieser Welt. Die Tür in eine andere. Der Schmerz ist wie ein eisernes Band, das sich um sein Herz legt und es erbarmungslos zusammenpresst.

Nicole brüllt nur noch, nein, nein, neiiiiin!, und er brüllt mit, nein, nein!, Gott, was hab ich getan!, endlich haben beide ihre Stimme zurück, um sich in ihrem Chor des Entsetzens gegenseitig zu übertönen, bis der Schwarzmaskierte zurückkommt, sein Overall über und über triefend nass von Blut. Überall das Blut, es rinnt ihm schwer von den Kleidern, tropft über den Teppich. Doch er mag das noch lauter werdende Geschrei nicht, hat genug von all dem Gekreische, und so nimmt er den Pistolenknauf und schlägt damit dem schreienden Mann so heftig an die Schläfe, dass es ringsum schwarz wird um ihn. Erlöst, endlich …

Noch nicht für immer. Als er wieder zu sich kommt – nach Minuten? Nach Stunden? –, ist er allein im Raum, allein mit dem blutverschmierten Schwarzmaskierten. Ist all das viele Blut an ihm jetzt womöglich gar noch mehr geworden? Nur dass der Maskierte nun kein Maskierter mehr ist. Er hat die Larve abgenommen, und was darunter zu sehen ist, gleicht tatsächlich fast einer grässlichen Zombievisage. Das Gesicht furchtbar entstellt, eine schiefe, verzogene Masse aus wulstigen Brandnarben, gegen die auch die modernste Gesichtschirurgie machtlos ist. Und trotzdem kommt ihm dieses Gesicht irgendwie bekannt vor, trotz oder gerade wegen der Brandnarben. Damals hatte es noch keine Narben. Damals hat es gebrannt.

Schwarze Bilder explodieren in seinem Kopf wie Blitzbirnen. Und wieder ist sie da, lebendig, lodernd, jene Vollmondnacht vor fünf Jahren, als er seinen neuen Porsche 911 zu einer Spritztour in die Berge ausgeführt hat, Serpentine um Serpentine, immer waghalsiger, immer ausgelassener, wie im Rausch, so leicht und zugleich wild, wie sich so ein Wagen fahren lässt, dazu gefügig wie ein Araberhengst. Und dann noch eine Kurve, weit auf die linke Fahrbahn hinüber, und auf einmal ist da plötzlich dieser dunkle Wagen vor dir, und der Porsche ist flink und gewandt, ein Meisterwerk aus Zuffenhausen mit kehligem Knurren, und schlängelt sich soeben noch vorbei, auch wenn dir für einen kurzen Moment das Herz stillsteht. Doch hinter dir der Krach, als der andere Wagen ins Schlingern gerät, die Böschung rammt, kreiselt, sich seitlich überschlägt und mit dem Heck in den Stamm einer alten Fichte knallt.

So zumindest der Anblick, als er nach rascher Vollbremsung zur Unglücksstelle zurückgerannt kommt.

Die Windschutzscheibe geborsten, der ganze Wagen seltsam geknautscht. Auf dem Beifahrersitz ein Maxi-Cosi, darin ein Kleinkind, zu betäubt zum Schreien, das ihn mit riesengroßen Augen anstarrt. Auf dem Rücksitz, blutverschmiert, jammert eine Frau und zappelt mit den Händen, versucht, nach dem Kind im Vordersitz zu greifen, aber sie ist zu fest eingeklemmt.

Und auf dem Fahrersitz dieses Gesicht, dunkel rinnt es aus dem Mundwinkel, die Zunge lallt Unverständliches, der Mann kann nicht sprechen, aber die weit aufgerissenen Augen blicken ihn starr und flehend an; Augen, in denen der hell leuchtende Mond sich wie zwei Lichtpunkte fängt. Und in genau dem Moment fängt der verunfallte Wagen an zu brennen, und die zwei Splitter Mondlicht müssen den Flammen weichen …

Wieder spürt er, wie ihm in kalter Panik der Schweiß ausbricht. Wie damals. Wie in so vielen Nächten seither. Und der schweigende Blick des anderen Mannes ist wieder fast genauso, nur starr, ernst und strafend diesmal. Und da ist kein Blut an seinem Mundwinkel, wenn auch fast überall sonst, und jetzt kann er sprechen.

»Du bist es gewesen. Ich erkenne dich. Selbst wenn ich dich nicht erkennen würde, ich sehe es an deinen Augen, das Wissen, die Schuld. Du hättest sie retten können. Hättest beide retten können. Du warst verpflichtet, sie zu retten. Wie konntest du das tun?«

Da ist die Panik, da ist der Schweiß, der malmende Druck in der Brust und doch zugleich auch eine Schwere, fast Trägheit, die nicht einfach nur von der lähmenden Angst herkommt. Mein Gott, es zählt jetzt alles, jedes Wort, jede Regung kann über Leben und Tod entscheiden, aber trotzdem will ihm jegliches Denken und Reagieren und Entscheiden entgleiten, schwer und glitschig, und fast ist es ihm, als wolle er es entgleiten lassen, als wäre es eine Erleichterung, es einfach entgleiten zu lassen, sich nicht mehr zu scheren – einfach im schwarzen Abgrund versinken, und es ist gut so.

Verzweifelt klammert er sich mit letzter Kraft an irgendwas fest, einer nassen Wurzel, einem rutschigen Ast, einem noch zu denkenden Gedanken, und trotzdem, was wäre es für eine Erlösung, jetzt einfach loszulassen, aber es darf, es darf doch nicht sein. Und so müht er sich verzweifelt, etwas zu sagen, ringt nach Worten, oh Gott, wo sind sie jetzt alle hin, all die Worte? Soll er nicht einfach wieder nur schreien, vielleicht hilft das? Brüll es heraus. Das hilft, auch wenn es nicht hilft. Also brüllt er.

Der andere gibt ihm eine rüde Ohrfeige, die ihn verstummen lässt.

»He, fass dich, Mann! Ruhe jetzt. Hör mal, ich hab dir extra eine Beruhigungsspritze gegeben, jetzt zick nicht so rum. Vielleicht wirkt sie noch nicht richtig. Schnauf noch mal durch, sammel dich, und dann rede mit mir. Wir haben hier noch etwas zu Ende zu bringen.«

Und so atmet er keuchend tief durch. Schiebt alles weg, die Panik, das, was mit seiner Tochter passiert ist, den Abgrund, und dass er nicht weiß, was mit seiner Frau geschehen ist. Da steht breitbeinig dieser Fremde wie ein finsterer Racheengel vor ihm, der von ihm etwas wissen will. Der ihm eine Frage gestellt hat. Dessen Augen tückisch glänzen.

»Mein Gott, ich war in Panik! Der Wagen hat zu brennen angefangen, und ich musste davon ausgehen, dass er im nächsten Moment explodiert, alles in ein flammendes Inferno verwandelt. Da bin ich weggerannt, ich hatte ja selbst Frau und ein kleines Kind zu Hause. Ja, es ist richtig, dass ich Fahrerflucht begangen habe, überzeugt, dass es für jede Rettung zu spät war, und, weiß Gott, ich habe fünf Jahre lang deshalb reichlich gelitten. Aber ich war nicht verpflichtet, mein Leben zu opfern, um drei unrettbare Menschen aus einem explodierenden Wagen zu befreien, nur damit am Ende vier sterben statt drei. Ich stand unter Schock, als ich dem Impuls gefolgt bin wegzurennen, doch selbst wenn es eine bewusste, durchdachte Entscheidung gewesen wäre: Jedes Gericht dieser Welt hätte mir in dem Punkt recht gegeben.«

In die Augen des Mannes tritt ein seltsames Leuchten. »Jedes Gericht dieser Welt vielleicht. Das ist eben die Krux mit den Gerichten dieser Welt. Aber mein Gericht ist nicht von dieser Welt.«

»Sie sind nicht Gott!«

»Nein. Seit jenem Tag weiß ich, dass Gott tot ist. Davor bin ich ein gläubiger Christ gewesen, doch jetzt, wo ich weiß, dass Gott tot ist, gestorben wie meine Frau und mein Kind, bin ich kein Christ mehr. Aber, seltsam – gläubig bin ich geblieben, auch ohne Gott. Weißt du, was ich begriffen habe? Was mich das Grauen jenes Tages gelehrt hat? Kein Mensch – auch ich nicht – weiß, wie ich damals trotzdem überlebt habe, trotzdem aus dem Auto gekommen bin, trotzdem von den schwersten Verbrennungen dritten Grades nicht umgebracht wurde. Nach dem Moment, als ich dein Gesicht mit dem offen stehenden Mund gesehen habe, bevor du weggerannt bist und rings um mich alles zu brennen angefangen hat – nach diesem letzten Moment, der sich mir unauslöschlich ins Gehirn gebrannt hat, habe ich keine Erinnerungen mehr bis Wochen später im Krankenhaus, als die Ärzte mich wieder einigermaßen zusammengeflickt hatten. Und dann sagten sie immer: Es grenzt an ein Wunder, dass Sie überlebt haben. Immer wieder: Es grenzt an ein Wunder. Bis ich schließlich begriffen habe: Es grenzt nicht, es ist eins. Und wieso