16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mika ist verzweifelt und schon länger von dunklen Gedanken umgeben. Sie möchte sterben und unternimmt einen Selbstmordversuch. Daraufhin wird sie in der Psychiatrie aufgenommen. Doch auch dort sind ihre negativen Gedanken und Gefühle ihr ständiger Begleiter, sie nimmt zahlreiche Medikamente, um sich zu betäuben, verschließt sich und lässt keine Hilfe zu. Nach vielen Wochen der Verzweiflung beginnt Mika sich langsam zu öffnen, lässt den Kontakt zu ihren Mitbewohnenden und den Betreuungspersonen zu und versucht, mit deren Unterstützung einen Weg aus ihrer psychischen Krise zu finden. Wird es ihr gelingen, ihre dunklen Gedanken zu besiegen, die Psychiatrie zu verlassen und das Leben wieder positiv zu sehen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2025 novum publishing gmbh

Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt

ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0745-4

ISBN e-book: 978-3-7116-0746-1

Lektorat: BA

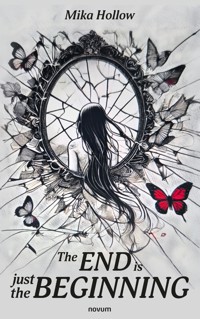

Umschlagfoto: OpenAI

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Das Ende ist nur der Anfang

Dunkelheit.

Alles um mich herum ist dunkel und ich kann es bis in meine Beine spüren. Mir ist so unglaublich schlecht. Ich versuche, meine Augen zu öffnen. Es kostet mich einiges an Anstrengung, doch nach einer Weile gelingt es mir. Alles dreht sich und die Übelkeit wird schlimmer.

Ich liege in meinem Bett und drehe meinen Kopf vorsichtig zur linken Seite. Das Bettlaken ist blutig. Eine große Lache hat sich direkt neben meinem Arm gebildet. Ich verfolge die blutige Spur entlang der Bettkante zu meinem Schreibtisch. Mir wird wieder schwindelig und ich versuche, mich an die letzte halbe Stunde zu erinnern. Alles ist sehr verschwommen. Mit Schrecken erblicke ich meinen linken Arm. Tiefe, parallele Schnitte zieren die Innenseite und neben ihm liegen zwei Rasierklingen, eine Schüssel und drei Packungen Paracetamol-Tabletten. Der Anblick dieses Chaos bringt die Erinnerungen zurück und Panik steigt auf.

Ich will nicht sterben. Nicht mehr. Ich will nicht leben, aber auch nicht sterben. Der Versuch aufzustehen, kostet mich einiges an Anstrengung. Der Schwindel wird wieder schlimmer und ich habe Schmerzen am ganzen Körper. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es bereits zwei Stunden her ist, seit ich beschlossen habe, die 53 Tabletten zu schlucken. Ich bekomme Angst. Hilfe. Ich brauche Hilfe.

Mit letzter Kraft greife ich um mich, bis mir einfällt, dass ich mein Handy im Bad gelassen haben muss. Meine einzige Chance, diese Nacht ohne bleibende Schäden zu überleben, ist, den Notruf zu wählen. Langsam richte ich mich weiter auf, doch als ich versuche, meine Beine zu belasten, breche ich auf dem Schlafzimmerboden zusammen. Mir ist so schlecht und ich spüre nichts unterhalb der Hüfte. Vorsichtig versuche ich, mich mit meinen Armen über das Parkett in die Küche zu ziehen. Ich muss sie durchqueren, um in mein Bad zu gelangen. Mein Handy ist meine letzte Chance. Mit jeder Sekunde, die ich warte, steigt die Wahrscheinlichkeit, es nicht zu schaffen oder noch schlimmer… es zu schaffen und dafür zu sorgen, dass nichts mehr so sein wird, wie es mal war. Die Übelkeit überkommt mich und ich muss erbrechen. Ich versuche noch einmal, aufzustehen, doch sinke nach wenigen Sekunden wieder zusammen. Vielleicht sollte ich warten. Vielleicht wäre es doch besser, mich meinem Schicksal zu ergeben. Ich habe es so gewählt.

Ich muss ohnmächtig geworden sein, denn als ich erneut auf die Uhr blicke, ist es bereits fast 1 Uhr. Vergiss es Mika. Du wirst es schaffen. Alles wird wieder gut.

Endlich erreiche ich kriechend das Bad. Mein Handy liegt wie in meinen schwammigen Erinnerungen auf dem Fensterbrett. So schnell ich kann, greife ich danach und wähle mit letzter Kraft den Notruf. Es klingelt kurz.

„Guten Abend, Sie haben den Notruf gewählt. Wie kann ich Ihnen helfen?“

Oh Gott. Was soll ich nur sagen? Was habe ich nur getan? Es zu verheimlichen, bringt nichts. Es würde nur Zeit kosten, die ich jetzt nicht habe. Nach einer kurzen Pause antworte ich also:

„Ich brauche Hilfe. Ich habe eine Überdosis Paracetamol genommen. Ich wohne in der Hauptstraße 35b in Heidelberg/Kirchheim.“

„Wie viel haben Sie genommen?“

„53 Tabletten à 500 mg.“

„In suizidaler Absicht?“

Ich zögere kurz. Ich kann es nicht aussprechen. Es ist das erste Mal seit meinem Entschluss, dass ich die Worte tatsächlich in den Mund nehmen muss. „Ja“, bringe ich also kleinlaut heraus.

„Alles klar. Ich schicke Ihnen sofort einen Krankenwagen. Bitte versuchen Sie, wach zu bleiben, und schlafen Sie auf gar keinen Fall ein.“

Keine Fragen. Kein Kommentar. Das Telefonat endet und ich beginne zu weinen. Wenn ich das hier überlebe, werde ich mich erklären müssen. Mir graut es vor dem Gedanken. Was tue ich eigentlich? Ich will das doch gar nicht überleben … Danach wird alles schwarz. Eine Sirene und ein Mann an meinem Balkonfenster wecken mich und ein kleines Team bricht meine Tür auf.

„Hier ist sie! Bringt die Trage rüber!“

Eine Frau kommt zu mir und schüttelt mich sanft. „Hallo, können Sie mich hören? Wir sind der Rettungsdienst. Sie müssen die Augen offenhalten. Können Sie mir erzählen, was passiert ist?“ Sie dreht sich noch einmal zu ihren Kollegen um und ruft: „Seht im Wagen nach, ob wir das ACC noch haben.“

Eine weitere Stimme macht eine Aufnahme und beschreibt, was sie in meinem Zimmer finden. „Wir haben hier eine Paracetamolintoxikation in suizidaler Absicht. Auf dem Tisch liegen einige Rasierklingen. Findet jemand einen Abschiedsbrief?“

Die Frau, die mich geschüttelt hat, dreht sich wieder zu mir. Alle um mich herum wirken genauso panisch, wie ich mich eben noch gefühlt habe, doch nun spüre ich nur Schuld und Resignation. „Wir legen Ihnen einen Zugang am linken Arm. Fürs ACC ist es leider schon zu spät. Wir legen Sie jetzt auf die Trage und fahren Sie ins Universitätskrankenhaus. Dort wird man sich um Sie kümmern. Versuchen Sie, die Augen nicht zu schließen.“

Der Mann, der beauftragt wurde, nach dem ACC zu suchen, kommt zurück ins Zimmer gestürmt. „Wir haben keins mehr. Es tut mir so leid!“

„Die Liege steht bereit. Soll ich noch etwas mitnehmen? Ich mache die Tür mal zu, damit die nicht rauskommen.“ Mit ‚die‘ meint der Mann meine Kaninchen, die mit mir in meiner Wohnung leben. Wuschel und Schneeball. Die zwei haben mir schon seit vielen Jahren Gesellschaft geleistet. Vor allem Schneechen, so wie ich sie immer nenne, hat die Eigenschaft, immer in den richtigen Momenten zu mir zu hoppeln. So oft hat sie ihre weiche Nase zwischen meine Hand und ein blutiges Messer geschoben, um mich vor dem Unaussprechlichen zu bewahren. Sie ist immer da gewesen und ich habe sie im Stich gelassen. Ich habe es tatsächlich getan und nicht eine einzelne Sekunde an ihre Zukunft nach meinem Tod gedacht. Was bin ich nur für ein schrecklicher und grausamer Mensch? Wenn ich in dieser Nacht nicht angerufen hätte, hätte sie wahrscheinlich noch Tage neben meinem verwesenden Leichnam gesessen und hätte nichts mehr tun können. Ich male mir in dem Moment aus, wie grausam dieses Schicksal für sie gewesen wäre, und schäme mich noch ein wenig mehr.

„Ja, packen Sie den Schlüssel, das Handy und ein Ladekabel ein. Da vorne um die Ecke habe ich noch eine Jacke gesehen.“

„Können Sie aufstehen? Wir bekommen die Liege nicht durch die Tür.“ Die Frau hält mir meine Crocs entgegen und richtet mich vorsichtig auf. Ein anderer Mann schnappt nach meinem Arm und vorsichtig laufen wir durch die Tür.

Doch was wird nun aus den zwei? Ich kann sie ja wohl kaum mit ins Krankenhaus nehmen.

Draußen angekommen, werde ich auf eine Liege gelegt. Ich habe bisher kein einziges Wort gesprochen. Als die Frau wieder zu mir tritt, schaue ich ihr direkt in die Augen. „Es tut mir leid. ES TUT MIR SO LEID!“ Ich schaffe es nicht länger, den Blick aufrechtzuerhalten, und drehe mich weg.

„Es ist nicht Ihre Schuld. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Mir tut es leid, dass Ihnen niemand geholfen hat und dass Sie das als einzigen Ausweg gesehen haben müssen. Sie haben sicherlich sehr gelitten.“

Ihre Worte treffen mich sehr und ich beginne wieder, zu weinen. Ja … ich habe gelitten. Ich habe nicht gehungert, hatte keinen Krebs und auch kein gebrochenes Bein, aber es war ein Schmerz, der dennoch genauso schlimm war. Ein für andere unsichtbarer Schmerz, den niemand ernst genommen hat. Wenn ich es genau nehme, nicht einmal ich selbst. Ich hatte streng genommen ja alles, was man sich wünschen konnte. Ich hatte eine Wohnung, einen Studienplatz, genug Geld und ein Auto. Ich hatte mehr als die meisten Studenten und war dennoch erst 18. Trotzdem war mein Leben von Leid geprägt.

Wieso leide ich? Ich verstehe das alles nicht. Ich will nicht mehr leiden. Ich will, dass es aufhört. Ich will, dass das alles aufhört. Warum habe ich angerufen? Das wäre mein sicherer Tod gewesen. Es war meine Chance und ich habe versagt. Ich habe versagt, weil ich Angst bekommen habe. Ich will keine Angst mehr haben. Keine Angst vor Menschen, keine Angst vorm Existieren, keine Angst vor mir selbst. Es soll alles einfach aufhören.

Die Frau beginnt, die Trage Richtung Straße zu schieben. Ich spüre das Zittern der Rollen, die über die Pflastersteine geschoben werden. Mein Blick wandert zum Gebäude meiner Wohnung. Meine Vermieter wohnen über mir und ich sehe den verstörten Blick der Mutter des Mannes, die uns durch ihr Küchenfenster beobachtet. Niemand sagt etwas. Niemand spricht.

Im Krankenwagen angekommen, wird die Trage im hinteren Bereich festgestellt und die Frau von vorher setzt sich neben mich auf einen Stuhl. Sie nimmt meine Hand, drückt sie und schaut mich noch einmal kurz an. Danach wendet sie sich ab und ich beginne wieder, zu weinen. Mir fallen ihre verstohlenen Blicke auf meinen linken Unterarm immer wieder auf, der von tiefen Wunden übersät ist, die ich mir selbst zugefügt habe. Ich tue so, als würde ich es nicht bemerken, und schaue woanders hin.

In der Klinik angekommen, werde ich durch einige Flure in ein Zimmer geschoben. Es ist ein relativ großes Einzelzimmer und sofort stürmen etwa fünf Ärzte herein. Sie werden kurz von der Frau über die Ereignisse aufgeklärt, die im Anschluss mit den anderen Rettungskräften den Raum verlässt. Sie schaut mich noch ein letztes Mal an und flüstert mir viel Glück zu. Danach sehe ich sie nie wieder.

Die Ärzte machen sich direkt mit meinem Arm und dem Zugang vertraut und schließen einen neuen Schlauch an. „Es kann sein, dass dir ein wenig schlecht wird. Das ACC ist das Gegenmittel gegen das Paracetamol und soll sich an den Wirkstoff binden, bevor es deine Leber erreicht, sie überlastet und ein Versagen des Organs verursacht. Wir müssen es ebenfalls überdosieren, was leider einige unangenehme Nebenwirkungen haben kann. Melde dich bei uns, falls es zu schlimm wird. Wir schauen dann, was wir tun können.“

Ich spüre, wie die kalte Flüssigkeit meinen Arm hinauffließt und sage nichts. Ich schaffe es nicht einmal, den Arzt dabei anzuschauen. Rechts von mir ist ein Fenster, durch das ich die Sicht auf einen Baum habe. Es ist zwar sehr dunkel, dennoch beruhigt mich der Anblick der grauen Blätter. Wir haben frühen Herbst und man sieht bereits die leichte Verfärbung.

Ich wage einen weiteren Blick auf die Uhr, die oberhalb der Wand und gegenüber von meinem Bett hängt. Halb drei. Plötzlich wird mir unglaublich übel. Die Ärzte haben bereits mein Zimmer verlassen und ich greife nach einem Spuckbeutel, den sie mir freundlicherweise auf einen Beistelltisch gelegt haben. Ich habe das Gefühl, meine Seele auszuspucken, und selbst, als es nicht mehr geht, verschwindet die Übelkeit nicht.

„So muss sich Sterben anfühlen“, flüstere ich leise zu mir selbst. Ich habe das starke Bedürfnis zu schreien, aber ich will keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich muss einfach einschlafen. Morgen wird es bestimmt besser werden. Ich drehe mich zur Seite, doch der blinkende Monitor neben mir macht es mir nicht möglich, zur Ruhe zu kommen.

Die Übelkeit wird immer schlimmer und ich erbreche alle paar Sekunden. Ab und zu kommt eine ältere Frau und wechselt den Beutel. Ich schaue ein weiteres Mal auf die Uhr. Fast 4. Ich muss schlafen. Warum geht es nicht? Ich will nicht mehr. Mir ist so schlecht. Als die Frau ein weiteres Mal das Zimmer betritt, frage ich vorsichtig, ob es etwas gegen die Übelkeit gibt. Ich versuche, ihr zu beschreiben, wie schlimm sich das anfühlt.

Sie lächelt nur und ich kann ihre Gedanken förmlich hören: Selbst schuld. Ich verstehe nicht einmal, warum wir dich hier behandeln. Es gibt so viele Menschen, die einen Unfall hatten, und wir müssen uns um jemanden kümmern, der sich das selbst zugefügt hat. Warum bist du überhaupt hier? Sie sagt nichts und geht.

Ich fange wieder an, zu weinen, doch langsam kommen keine Tränen mehr. Sie hat recht. Ich will nicht hier sein. Warum habe ich den Notruf gewählt? Jetzt wird alles wieder wie vorher und ich habe ein Bett in einer Intensivstation belegt, dass jemand anderes viel eher hätte brauchen können. Vielleicht ein Vater, der einen Unfall hatte. Jemand mit einer Familie, der leben möchte. Vielleicht ein Kind, das angefahren worden ist. Vielleicht eine Frau mit einer schlimmen Krankheit. Stattdessen liege ich hier.

Ich, die nicht mehr leben möchte. Eine Belastung für ihr Umfeld und ein schlechter Mensch, der keinen Gedanken an die Konsequenzen dieser Handlung verschwendet hat. Ich wollte kein Leid verursachen. Ich wollte meines beenden. Es gibt keine Hilfe für mich. Ich bin es nicht wert, gerettet zu werden, denn ich werde es wieder tun. Dieses Mal mit einer sicheren Methode.

Vielleicht vom Unigebäude springen? Vielleicht eine Überdosis? Vielleicht vor den Zug werfen? Vielleicht erhängen? Es gibt so viele, viel sicherere Methoden. Warum denn Paracetamol? Das war so dumm … Und was noch viel dümmer war, war dieser Anruf. Ich hätte das nicht tun sollen. Noch lange in Gedanken versunken, starre ich den Baum durch das Klinikfenster an. Bereits 5 Uhr. Irgendwann gehe ich in eine Art Dämmerzustand über.

Um sieben werde ich von einem Mann an meinem Bett geweckt. „Guten Morgen, Mika. Ich bin Dr. Müller, Psychologe auf dieser Station. Ich bin hier, um mit dir über die letzte Nacht zu sprechen. Du hattest eine Überdosis von 26,5 g des Medikaments Paracetamol, wie ich gehört habe in suizidaler Absicht.“ Er macht eine Pause und eine unangenehme Stille entsteht, in der wir uns beide anstarren.

„Was wollen Sie? Soll ich Ihnen etwa erklären, warum ich das getan habe? Das verstehen Sie nicht …“ Resignierend wandert mein Blick wieder zum Baum und meine Gedanken zu meinen kläglichen Versuchen, die letzten Monate einen Therapeuten zu finden. Im Licht hat er seinen Glanz irgendwie verloren. Die Blätter sehen tot und sein Holz morsch aus.

„Bist du depressiv?“ Mein Atmen stockt kurz. So direkt … Bin ich depressiv? Ja, ich bin seit Wochen nur noch aus meiner Wohnung gegangen, um einzukaufen und zur Uni zu gehen, aber das lag mehr daran, dass ich den Sinn hinter allem nicht mehr gesehen habe. Auch habe ich panische Angst vor Menschen entwickelt, weshalb ich bis spät in die Nacht gewartet habe, um Aufgaben zu erledigen, damit ich niemanden mehr antreffen konnte. Es gab Tage, an denen ich es nicht mal geschafft habe, die nötigsten Dinge zu tun. Wenn meine größte Herausforderung am Tag ist, Essen zu besorgen, und ich sogar daran scheitere, was für einen Wert hat mein Leben dann? Kann sowas überhaupt eine Krankheit sein? Was genau sollte ich auf diese Frage also antworten? Ich zeige ganz klar die Symptome, die in diesem Kontext immer genannt werden, und während meiner Suche nach Hilfe hatte ich von zwei Psychologen die Diagnose mittelgradige Depression erhalten. Die werden schon recht haben, oder? Dennoch wirkt so eine Erkrankung irgendwie unreal.

Eine gewisse Wut über die Unfähigkeit meinerseits, einfache Dinge zu tun, und die Hilflosigkeit, die ich in den letzten Monaten empfunden habe, stellt sich langsam bei mir ein und mir fällt auf, wie diese sich auf die Person projiziert, die mir nun gegenübersitzt. Dieser Mann kann nichts dafür, dass es soweit kommen musste, doch er steht in meinen Gedanken sinnbildlich für die Ablehnung, die ich durch seine Kollegen immer und immer wieder erfahren musste. Ich bin wütend auf die Menschen, die zwar behaupteten, dass ich unter einer Krankheit leiden würde, aber keine Lösung dazu beitragen wollten. Ich verachte diese Menschen, die so unglaublich schnell mit Diagnosen um sich werfen, doch mich mit der Information wieder nach Hause in den Tod schicken. Bei dem letzten Psychologen, den ich aufgesucht habe, habe ich es sogar geschafft, über meine Gedanken über mein geplantes, baldiges Ableben zu berichten, doch er hat darauf nur erwidert, dass ich meine Worte zurücknehmen solle. Es hat mich einiges an Überwindung gekostet, darüber zu sprechen und ich sollte es nun leugnen? Und warum? Weil er sonst wohl Probleme mit der Krankenkasse bekommen hätte. Das hat er so gesagt. Ich kann es selbst kaum glauben. Die Worte hallen immer noch in meinem Kopf wider, als wären sie scharfe Klingen, die sich tief in meine Seele und meinen Glauben an die Menschheit bohren. Es war der letzte Tropfen, der das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Ohne also wirklich hilfreich sein zu wollen, beschließe ich, ihm knapp zu antworten, um ihn meine Wut nicht zu sehr spüren lassen zu müssen. Er kann nichts dafür. Er ist kein Repräsentant dieser gesamten Berufsgruppe. Ich darf das nicht vergessen und vielleicht meint er es ja gut mit mir.

„Ich denke schon, zumindest habe ich die Diagnose.“ Er schaut mich kurz an und notiert dann etwas in seinem Block. „Das auf deinem Arm. Hast du dir das selbst zugefügt?“

Meine Fähigkeit, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, wird durch das Unverständnis, welches in seinen Worten mitschwingt, auf die Probe gestellt. Es fühlt sich so unsensibel an, so direkt darauf angesprochen zu werden.

„Ja …“

„Warum?“

Ich muss durchhalten. Vielleicht kann er wirklich helfen. Ich beschließe also, zu versuchen, es möglichst verständlich zu erklären.

„Ich weiß es nicht. Ich denke, es hat den Schmerz in etwas Physisches, etwas Sichtbares und Verständliches umgewandelt. Wenn man einen blutenden Arm sieht, weiß man, warum er wehtut. Es gibt einen Auslöser und eine logische Schlussfolgerung: einen schmerzenden Arm. Bei dem, was ich die meiste Zeit am Tag fühle, ist das nicht so. Es tut weh und ich versuche verzweifelt, nach der Ursache zu suchen, aber da ist nichts. Wenn ich mir das antue, überdeckt es den anderen Schmerz und ich habe die Möglichkeit, etwas dagegen zu machen. Den Schmerz sichtbar zu machen, hat mir geholfen, ihn als solchen sehen zu können, denn er ist viel schlimmer, als jede Wunde jemals sein könnte. Ich wollte außerdem, dass es jemand bemerkt. Jemand sollte die Wunden finden und mir helfen. Ich wollte eine solche Hilfe und gleichzeitig habe ich versucht, sie zu verbergen und es zu verstecken. Sie sehen also … ich weiß es nicht wirklich.“

Er schaut mich kurz an, nickt und beginnt wieder zu schreiben. „Ich denke, du leidest unter einer schweren depressiven Episode. Die Symptome sind keine einer mittelgradigen mehr. Es ist ein Wunder, dass du noch zur Uni gehen konntest. Kannst du mir noch etwas von deinem Schlaf erzählen?“

Ich schaue ihn ein wenig verständnislos an. Schwere depressive Episode … für mich ist das alles irgendwie nicht greifbar und ich bekomme wieder nur eine Diagnose … Ob er mich jetzt so wie alle anderen wieder zurückschickt? Zurück in den Kampf gegen mich selbst? In den Kampf gegen den Willen, zu überleben? Irgendwie zweifle ich noch an der Existenz einer solchen Erkrankung. Wieso sollte sowas real sein, wenn es keine für mich logische „Heilung“ geben soll? Wie sollte es helfen, nur darüber zu sprechen? Wenn ich mir mein Bein breche, kann ich dies ja auch nicht einfach wegreden oder? Ich erinnere mich an seine Frage, nachdem ich ihn einige Sekunden angestarrt habe.

„Mein Schlaf … Ich denke, ich habe nicht viel von ihm. Ich liege stundenlang wach, bevor ich einschlafen kann, und wache nachts oft auf. Wenn ich am Morgen versuche, aufzustehen, bin ich immer komplett übermüdet, aber nicht körperlich, weshalb weiterschlafen keine Option ist. Habe ich frei, starre ich stundenlang die Decke an, ohne meine Augen schließen zu können. Ich habe keine Kraft, Musik zu hören oder etwas auf Netflix anzuschauen, weil es mich aus irgendeinem Grund überfordert. Ich hasse es. Und so liege ich dann da, überdenke alles einhundertmal und die Zeit will einfach nicht vergehen. Das sind die Momente, in denen ich mich frage, was für einen Wert eine solche Existenz überhaupt für mich hat.“

Es tut einerseits gut, all das endlich aussprechen zu können, und gleichzeitig machen mich die Fragen extrem nervös und traurig. Um seinem Blick entgehen zu können, drehe ich mich ein wenig von ihm weg. Ein Stechen in meiner Brust lässt mich währenddessen meine Decke ein wenig höher ziehen. „Das tut mir leid. Ich habe vorher mit meinen Kollegen geredet und wir halten es für das Beste, dich ins KBZ zu verlegen. Das ist ein Ort, an dem viele wie du sind und an dem man sich um dich kümmern wird. Würdest du sagen, dass dir so etwas gefallen könnte?“ Ich finde seine Formulierung sehr merkwürdig. Gefallen? Ich will einfach, dass das alles aufhört. Wieder ein Ort, an dem man mir sagt, dass ich krank sei, ohne etwas dagegen zu tun? Vielleicht sollte ich es trotzdem versuchen. Ich meine, schlimmer als der Tod kann es ja nicht werden …

„Ja, ich denke, das wäre gut für mich.“ Habe ich das gerade tatsächlich gesagt? Ich würde mich gerne selbst schlagen. Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich muss doch in die Uni. Was soll ich mit meinen Kaninchen machen? Die sind bereits seit gestern Abend allein zuhause. Was, wenn etwas passiert? Wer soll sich um sie kümmern? Zumindest für die beiden bin ich von Bedeutung, aber was bringt es ihnen, wenn ich zuhause wieder und wieder versuche, mir das Leben zu nehmen. Ist das nicht sogar ein wenig schlimmer? Bilder an die Momente, in denen Schneechen mit blutverschmiertem, weißem Fell vor mir sitzt und ihr Näschen gegen meine zitternde Hand presst, schießen mir wieder in den Kopf. Ich muss es versuchen. So kann es einfach nicht weitergehen.

„Okay. Ich bereite die Verlegung vor. Wir würden dich aber noch gerne ein Weilchen zur Beobachtung hierbehalten. Du hast ziemlich viel Paracetamol genommen. Wir müssen darauf achten, dass du erst mal wieder körperlich gesund wirst.“ Bei dem Wort Paracetamol wird mir gleich wieder übel. Egal was ich gerade gedacht habe, so kann es wirklich nicht weitergehen. Es wäre doch besser für alle von uns, wenn ich mein Vorhaben schnellstmöglich beende.

Nein. Das darf noch nicht das Ende sein. Vielleicht ist dieses Ende auch nur der Anfang. Der Anfang eines Weges der Heilung.

„Ich lasse dir gleich noch Frühstück und deine Medikamente bringen. Wir sehen uns dann bald wieder.“

Er steht auf und verlässt das Zimmer. Ich schaue ihm hinterher, ohne fassen zu können, was gerade passiert ist. Vielleicht ist das der erste Schritt zur Heilung. Vielleicht werde ich nun endlich nicht mehr einfach nach Hause geschickt. Ein erster Hoffnungsschimmer macht sich in mir breit. Vielleicht ist mein Tod nicht die einzige Lösung und ich werde wieder normal leben können. Das wäre wirklich schön.

Ein paar Minuten später kommt eine Frau rein. Wortlos stellt sie mir ein kleines Gefäß mit einer Tablette und ein Tablett mit einem karg befüllten Teller auf den Tisch. Währenddessen sieht sie mich nicht an und verlässt das Zimmer direkt wieder, ohne einen Kommentar dazu abzugeben. Sobald sie weg ist, nehme ich das Gefäß. Ich schaue mir den Inhalt von allen Seiten an. Mir wird direkt wieder schlecht. Was habe ich nur getan? Wie soll ich jemals wieder eine Tablette in den Mund nehmen, ohne an diese Nacht zu denken?

Ich nehme sie heraus und stelle den kleinen Becher zurück neben das Tablett. Langsam drehe ich sie in meiner Hand und führe sie vorsichtig zu meinem Mund. Die Übelkeit wird schlimmer. Ich schaffe es einfach nicht. Ich stecke sie also zurück in den kleinen Becher und drehe mich zum Fenster. Da ist ein Mann unter dem Baum. Er mäht den Rasen. Ich beobachte ihn dabei, wie er das Gerät langsam vor und zurück zieht. Wie geht es ihm wohl? Wird er nach der Arbeit nach Hause zurückkehren und seine Frau umarmen? Wird er sich eventuell nach dem langen Tag ein Getränk aus dem Kühlschrank nehmen und sich mit seiner Familie auf die Couch setzen?

Wie fühlt sich so etwas an? Ich meine, heimzukehren und glücklich zu sein. Sich Gedanken über seinen Tag zu machen und zu denken: Es ist alles so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Tränen laufen über meine Wange. Was bedeutet es, glücklich zu sein? Ich weiß es nicht. Mein Leben lang bin ich von einem Fleck zum anderen gezogen, ohne jemals das Gefühl von Zuhause zu verspüren. Es gab Tage, an denen ich nach der Schule in den Wald gegangen bin, um nicht heimzumüssen. Ich fühle mich so allein. Mein Blick fällt zurück auf das Gefäß, das immer noch neben dem Tablett auf dem Tisch steht. Ich schiebe es beiseite und beginne, das Brot zu beschmieren. Es schmeckt nach Pappe.

Nach meinem ersten Biss lasse ich es zurück auf den Teller sinken und betrachte erneut die Tablette. Ich schaffe es einfach nicht, sie in den Mund zu nehmen. Mehrere Stunden vergehen, das Tablett wird abgeholt, doch das Gefäß bleibt stehen. Ich lege mich zurück auf den Rücken und betrachte die Zimmerdecke, wie ich es schon gewohnt bin.

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, nicht zur Uni zu gehen. Was meine Kommilitonen wohl denken, wo ich bin? Ich traue mich nicht, aufs Handy zu schauen. Was soll ich denn sagen? Ich bin im Krankenhaus? Sie werden fragen, warum. Ich weiß es ja selbst nicht. Warum eigentlich …

Einige Stunden vergehen, bis jemand kommt. „Möchten Sie vielleicht auf die Toilette?“ Ich schaue verdutzt zu dem Mann am Eingang. Es ist das erste Mal, dass das Klinikpersonal mit mir redet. „Ja“, antworte ich immer noch verdutzt über diese Verhaltensänderung.

„Wir dürfen Sie aus Sicherheitsgründen leider nicht allein ins Bad lassen, doch wir haben einen Stuhl mit einer Schüssel.“ Ich bin verstört. Unbeeindruckt von meinem verunsicherten Blick, fährt er fort: „Da wir Sie leider nicht unbeaufsichtigt lassen dürfen, müsste ich währenddessen an der Tür stehen bleiben. Können Sie bereits allein aufstehen?“

Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Mechanisch nicke ich ihm zu und löse mich langsam von der Bettdecke. Immer noch trage ich den blauen Schlafanzug aus der Nacht des Suizidversuchs. Er ist wie ein kleines Kleid und man kann meine Beine sehen, welche ebenfalls von Narben und Wunden übersät sind. Ich versuche, nicht darüber nachzudenken, und richte mich auf. Während ich Gewicht auf meine Füße verlagere, wird mir wieder schwindlig. Ich fühle mich, als hätte ich etwas getrunken, und klammere mich beim Laufen an das Bettgestell. Der Mann schiebt mir einen Stuhl entgegen, in den eine metallische Schüssel eingearbeitet wurde. Als ich mich setze, dreht er mir den Rücken zu und bleibt im Türrahmen stehen.

Das ist mit Abstand die unangenehmste Situation, in der ich jemals gewesen bin, wenn man mal den Suizidversuch und den Anruf danach nicht bedenkt. Ich schaffe es irgendwie nicht. Nach etwa fünf Minuten gebe ich es auf und bitte den Mann, zu gehen. Er wiederholt nur noch einmal, was er gesagt hat, und teilt mir mit, dass er sich noch einmal mit seinen Vorgesetzten darüber unterhalten wird. Wortlos verlässt er den Raum und hinterlässt mich beschämt und mit einem unangenehmen Gefühl, an mein Bett gelehnt, stehen. Vorsichtig klettere ich zurück auf die Matratze und bleibe wie auch zuvor wortlos liegen.

Wenige Minuten später kommt er zurück. „Ich habe mit den Ärzten gesprochen und wir können Sie kurz duschen lassen. Dafür dürfen Sie aber nur unter unserer Aufsicht auf die Toilette gehen, da wir Ihren Urin sammeln und auswerten müssen. Sie können also erst gehen, wenn Sie den Stuhl genutzt haben. Falls es für Sie angenehmer ist, wird gleich eine weibliche Kollegin zu uns stoßen, um Sie zu beaufsichtigen.“

Ich nicke vorsichtig. Die Dame, die reinkommt, wirkt sympathischer. Auf meine Bitte hin verlässt sie sogar kurz den Raum. Als der Mann wiederkommt, wirkt er leicht genervt. „So. Sie können jetzt duschen. Ich warte vor der Badtür auf Sie. Beeilen Sie sich bitte und machen Sie nichts Dummes.“

Was er wohl mit ‚nichts Dummes‘ meint … Ich versuche, darüber nachzudenken, wie ich mich im Bad umbringen könnte. Eventuell ginge es, sich mit dem Duschschlauch zu erhängen. Als ich den Raum betrete und hinter mir abschließe, fällt mir aber direkt auf, dass der Duschkopf an der Decke befestigt ist und somit kein Schlauch existiert. Soll ich mich etwa in der Toilette ertränken?

Entgegen der Bitte des Klinikpersonals ist das Erste, was ich hier tue, diese zu verwenden. Endlich kann ich nach fast zwölf Stunden eine richtige Toilette benutzen. Ich betätige die Spülung nicht, um keine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Immerhin steht der Pfleger direkt vor der Tür. Als ich vor den Spiegel trete, schrecke ich kurz hoch. Schon sehr lange hatte ich mich selbst nicht mehr gesehen, da ich Spiegelungen und Fotos im Alltag immer ausgewichen bin. Das Gesicht, das ich nun sehe, sieht nicht nach dem aus, wie ich mich in Erinnerung habe. Ich habe das Gefühl, eine Fremde zu betrachten, und brauche einen Moment, um zu realisieren, dass das wirklich ich bin. So hatte ich mich gar nicht in Erinnerung. Was ist nur aus dem fröhlichen Mädchen geworden, das ich einst mal war? Tiefe Augenringe zieren das bleiche Gesicht, das ich vor mir sehe, und ein Bluterguss in meinem linken Auge sticht als einziger Farbanteil heraus. Ich versuche, mich zu einem Lächeln zu zwingen, doch es sieht verkrampft aus. Ich versuche, einen Moment den Blickkontakt mit meinem Abbild zu halten, doch muss mich nach nur wenigen Sekunden abwenden. „Wir sind wohl beide beschämt von der Person auf der anderen Seite“, sage ich leise zu mir selbst, bevor ich mich wieder meiner Aufgabe im Bad zuwende.

„Ist alles ok? Haben Sie was gesagt?“, ertönt es leise durch die Tür. „Nein, nein, alles gut“, rufe ich der Stimme draußen entgegen.

Nachdem ich mich der Dusche genähert habe, scrolle ich durch meine Spotify-Playlisten, um ein Lied zu finden, das nicht auf suizidale Absichten hinweist, und werde in einer Playlist meiner Freundin fündig. Musik hat bisher immer gut geholfen, wenn ich die Außenwelt kurz vergessen wollte. Sie ist für mich zu einem Kommunikationsmittel geworden, wodurch ich meine Empfindungen ausdrücke, ohne darüber sprechen zu müssen. Leicht widerwillig höre ich also ein relativ fröhliches Lied, während ich den Wasserhebel betätige, um nicht die falsche Nachricht für die Person hinter der Tür zu senden. Das kühle Nass, das nun über meinen Körper läuft, fühlt sich so unglaublich befreiend an. Es ist, als würde mich das Wasser von all dem Schmerz reinwaschen. Schnell ziehe ich mich danach an und komme wieder heraus.

Als ich die Tür öffne, streckt mir der Mann eine Zahnbürste, einen Föhn und einen Klinikkittel entgegen. Dankend nehme ich die Sachen an mich. „Ich bitte Sie, die Tür nicht zu verschließen, während Sie die Sachen verwenden.“

Leicht genervt gebe ich ein kurzes „Okay“ von mir. Ohne etwas zu sagen, packe ich die Zahnbürste aus der Verpackung und quetsche ein wenig Zahnpasta darauf. „Machen Sie sowas öfter?“ Ich bin ein wenig überrascht und hatte ehrlich gesagt nicht mit einer erweiterten Konversation gerechnet, die über die Formalien hinausgehen würde. Was für eine merkwürdige Frage. Ich entscheide mich, mit Sarkasmus zu antworten.

„Was meinen Sie? Zähneputzen? Ich denke ja.“

„Ich meine, sich selbst zu verletzen.“

Au. So direkt … Verstohlen blicke ich kurz auf meinen linken Arm. „Ja, es hilft …“, bringe ich fast nur flüsternd hervor.

„Passiert das öfter?“

Ich überlege kurz, was ich auf diese leicht übergriffige Frage antworten soll. „Ja, immer um Mitternacht und nur, wenn Neptun vor der Sonne steht.“

Er schaut mich verdutzt an. „Geht es Ihnen gut?“

Wieder so eine dumme Frage … „Ja, deswegen bin ich ja auch hier, richtig?“

Ich muss mir ein Lächeln verkneifen. Eine dumme Antwort auf eine dumme Frage. Er dreht sich wortlos um und verlässt den Raum. Ich fühle mich fast schon ein wenig schlecht, so reagiert zu haben.

Die Frau kommt wieder. Ich stecke mir die Zahnbürste in den Mund und beginne, zu putzen. In der Zeit der Abwesenheit habe ich schnell meinen Schlafanzug gegen den Klinikkittel getauscht, damit mich niemand beim Umziehen beobachten kann. Der Kittel lässt sich hinten nur an einer Stelle zubinden, weshalb man meinen Rücken und meine Unterhose sehen kann, sobald ich mich ungeschickt umdrehe. Das ist mir superunangenehm und ich versuche, die ganze Zeit darauf zu achten. Die Pflegerin von vorher tritt nun an die Badezimmertür. Sichtlich genervt beobachtet sie mich, während ich die Zahnbürste gegen den Föhn tausche. Nachdem ich fertig bin, gehe ich wortlos zum Bett zurück. „Es hat echt gutgetan, duschen zu können.“

„Es freut mich, dass es Ihnen ein wenig besser geht. Morgen früh kommen ein paar Leute für Ihre Verlegung ins KBZ.“

Zurück im Bett schaue ich das erste Mal auf mein Handy. Eine kurze Nachricht an meinen Kumpel in der Uni sollte genügen, um mich vorerst für mein Fehlen zu entschuldigen. Ich denke mir also eine Geschichte aus, dass ich kürzlich einen Unfall hatte und die nächsten Tage im Krankenhaus wäre. Ist ja nicht so weit von der Wahrheit entfernt … Vielleicht wäre es möglich, dass er mir die nächsten Tage die Übungsblätter schickt, sodass ich den Schein nach außen weiter wahren kann. Ich könnte die Vorlesungen auch in diesem KBZ nacharbeiten.

Er antwortet sofort und wünscht mir gute Besserung. Keine dummen Fragen … Ich danke ihm in meinem Kopf dafür.

Schließlich schließe ich WhatsApp wieder und lege mein Handy weg. Es regnet, als mein Blick zurück zu dem Baum vor meinem Fenster wandert, und ich beobachte, wie seine Äste sich leicht im Wind biegen. Während ich also damit beschäftigt bin, erneut die Sinnhaftigkeit meines Aufenthaltes hier zu überdenken, kommt die Frau von vorher ein weiteres Mal herein. „Möchten Sie ein wenig fernsehen? Ich kann Ihnen Kopfhörer bringen.“

Ich reagiere nicht und schaue weiter aus dem Fenster. Sie kommt näher und schaltet ein Gerät an meinem Bett ein. Ein Bild ertönt und ich höre eine Stimme, das Verhalten eines Vogels kommentieren. Sie drückt einen Knopf und das Bild wechselt zu zwei Menschen an einem Tisch, die sich über Politik unterhalten. Sie drückt mir ein paar Kopfhörer in einer kleinen, durchsichtigen Plastiktüte in die Hand und kommentiert begeistert, was in der Sendung passiert. „Hier, damit können Sie in Ruhe schauen, ohne dass es jemand mitbekommt.“

Ich danke ihr kurz, doch halte auch hier meine Reaktionen auf ihr Verhalten kurz. Es ist, als hätte ich keine Energie dafür und auch kein Interesse an menschlichem Kontakt. Es tut mir ein wenig leid, da sie sich offensichtlich gegen ihren Kollegen gestellt hat und sich um meine Aufmerksamkeit bemühen möchte, doch ich kann ihre Versuche, mich kennenzulernen oder Konversation mit mir zu führen, einfach nicht erwidern. Als sie den Raum wieder verlässt, mache ich das Gerät aus und stecke das Aux-Kabel in mein Handy. Leise ertönt die Stimme von Shawn Mendes, der über sein Leid singt. Ich fühle mich verstanden und so als könnte irgendwer nachvollziehen, was ich fühle. Die Frau betritt mit einem Fencheltee in der Hand wieder das Zimmer. Langsam fühle ich mich ein wenig beobachtet, da sie immer nur kurz das Zimmer verlässt. Man sieht ihr leicht ihre Enttäuschung an, dass ich das Gerät wieder abgeschaltet habe, und im selben Moment bereue ich es, so mit ihr umgegangen zu sein. Ihre bisherigen Versuche, mich aufzuheitern, waren so unglaublich goldig, doch ich kann mich momentan zu keiner anderen Tätigkeit aufraffen, als Musik zu hören. Es ist das Einzige, was mir an Unterhaltung geblieben ist, wodurch mir nicht direkt schlecht und schwindlig wird und ich meine Konzentrationsfähigkeit sofort verliere.

„Ich habe Ihnen einen Tee gemacht. Ich hoffe, Sie mögen Fenchel. Wir haben hier leider nicht so viel Auswahl.“

Ich nicke und nehme ihr die Tasse ab. „Danke, dass Sie sich für mich interessieren. Sie sind wirklich sehr nett.“

Sie lächelt und geht zu einem Monitor, der gegenüber von meinem Bett steht. „Ich muss hier noch schnell ein paar Informationen eintragen, dann lasse ich Sie wieder allein.“

Allein … das Wort hallt in meinem Kopf wider. Etwas in mir will, dass die Frau bleibt. „Ich hoffe, ich mache Ihnen nicht zu viele Umstände.“

Sie schaut kurz von ihrem Monitor auf und lächelt. „Das ist doch keine Ursache. Ich helfe gerne.“ Sie schaut wieder zu ihrem Bildschirm und tippt etwas ein. „So, ich bin jetzt fertig. Wenn Sie noch etwas brauchen, dann zögern Sie nicht, zu klingeln. Ich komme dann gerne nochmal. Sie können mich auch rufen, wenn Sie noch einen Tee möchten. Das ist kein Problem. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.“

Ich überlege kurz. „Danke, Ihnen auch.“

Sie verlässt das Zimmer. Den restlichen Abend höre ich Musik und schaue den Baum vor meinem Fenster an. Er erinnert mich irgendwie an mich selbst, so kahl und leblos, wie er dasteht. Irgendwann schaffe ich es endlich, ein wenig Schlaf zu finden.

Am nächsten Morgen kommt eine neue Pflegerin in mein Zimmer und stellt mir mein Frühstückstablett sowie meine Medikamente auf den Tisch. Die von gestern habe ich nicht genommen und unbemerkt im Bad verschwinden lassen. Nun nehme ich sie wieder in die Hand und drehe sie wie bereits am Vortag. Sie hat nicht einmal die Form von Paracetamol; warum kann ich sie also nicht schlucken? Ich lege sie heute in den Mund und bekomme sofort einen Würgereiz. Schnell trinke ich Wasser hinterher und versuche, nicht mehr daran zu denken. Die Übelkeit bleibt einige Stunden bestehen. Das Frühstück lasse ich heute unberührt zurück. Ich lege mich wieder hin und höre weiter Musik.

Erst gegen Abend kommen die nette Pflegerin und zwei jüngere Menschen in mein Zimmer. Sie schieben eine Trage vor sich her und drücken mir eine weiße Tüte in die Hand, auf der ‚Patienteneigentum‘ steht.

„Hallo Mika, wir sind heute gekommen, um dich auf die Station KBZ zu bringen. Brauchst du noch kurz, um deine Sachen zu packen?“

Ich nicke und beginne, mein Handy, das Ladekabel und meinen Schlafanzug in die Tüte zu stopfen. Währenddessen positionieren sie die Liege neben meinem Bett.

„Kannst du laufen oder sollen wir dich rüberheben?“

„Ich kann laufen.“

„Okay. Dann leg dich bitte hier hin und nimm die Tüte auf deinen Schoß.“

Ich tue, worum ich gebeten werde, und schaue ein letztes Mal zur Pflegerin, die neben uns steht und die Situation beobachtet.

„Danke für alles.“

Sie nickt mir freundlich zu und ich werde aus dem Zimmer geschoben. Wir kommen durch einige Gänge, bevor wir in eine Tiefgarage gelangen, wo die Trage wieder in einen Rettungswagen geschoben wird. Ein älterer Mann setzt sich neben meine Liege und mustert mich, während er sich mit den zwei jüngeren Leuten unterhält, die sich vorne im Auto platzieren. Sein Blick wandert langsam über meinen Arm, den ich mit dem Krankenhauskittel leider nicht verbergen kann. Er versucht, sich nichts anmerken zu lassen, als ich nervös zusammenzucke, und spricht es während der Fahrt auch nicht an.

„Ich habe hier früher studiert. Studierst du auch?“

„Ja, im Mathematikon. Ich studiere Informatik.“

Es fühlt sich wie eine Lüge an, das zu sagen. Ich könnte an einer Hand abzählen, wie oft ich dieses Gebäude betreten habe, und von Studieren kann man bei dem, was ich dort getan habe, nicht wirklich sprechen. Wieder eine hübsche Fassade, um von meinem hässlichen Innenleben abzulenken, welches ich so zu verstecken versuche.

„Echt? Ich habe gehört, dass es voll schwierig sein soll. Ich habe mich in deinem Alter viel mit elektronischen Geräten beschäftigt. Macht dir dein Studium Spaß?“

Woher sollte ich denn wissen, ob es schwierig sei? Naja … zumindest kann ich die Frage nach dem Spaß beantworten.

„Nicht wirklich.“

Er schweigt. Anscheinend bemüht er sich, ein Gesprächsthema zu finden, das nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat. Es scheint für ihn keine leichte Aufgabe zu sein, da wir beide wissen, dass er mich gerade in eine Psychiatrie begleiten soll. Nach etwa fünf Minuten erzählt er mir etwas über den Verkehr, doch ich achte schon gar nicht mehr darauf. Meine Gedanken befinden sich bereits an dem Ort, zu dem ich gebracht werden soll. Ich versuche, aus dem Seitenfenster zu erkennen, wo wir sind, doch ich kenne mich in Heidelberg nicht gut genug aus, um das bestimmen zu können. Wir werden wahrscheinlich irgendwo im Neuenheimer Feld sein, da ich einen Teil meiner Uni durch das kleine Fenster erkennen kann.

Ich erinnere mich an einen Vorkurs, den ich heimlich besucht habe. Er handelte von Depressionen und ich habe damals gehofft, dass er mir irgendwie helfen könnte, da ich bereits den Entschluss gefasst hatte, sterben zu wollen. Zu meiner Enttäuschung erhielt ich jedoch nur grundlegende Informationen. Ganz am Ende der Vorlesung wurde uns gesagt, dass wir gerne privat mit der Tutorin reden konnten, falls es uns schlecht ginge. Damals hatte ich mich nicht getraut und jetzt kann ich es nicht mehr verstecken … Ich werde irgendwo hingebracht, wo man mir helfen will, und jeder wird wissen, warum ich da bin. Die Vorstellung lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen.