9,99 €

Mehr erfahren.

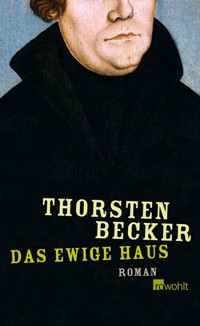

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Thorsten Becker hat einen Roman über Luther geschrieben. Der Leser verdeutscht mit dem Reformator das Gotteswort, zieht mit ihm in den Bauernkrieg und wird auf die Hochzeit mit Katharina von Bora geladen, lernt den Revolutionär und Fürstenknecht kennen. Er kommt dieser übergewaltigen Figur der deutschen Geschichte nahe wie kaum je zuvor. Die lebensfrische Plastizität seiner Luther-Gestalt erzielt Becker durch den geschickten Wechsel aus der Totale des historischen Panoramas in die psychologische Großaufnahme, mehr noch durch die ironisch-präzise Porträtierung der Freunde und Mitstreitenden Melanchthon, Spalatin und Cranach, der Opponenten Müntzer und Karlstadt. Eingetaucht wird die Erzählung wie in ein Kontrastmittel, das alle Konturen noch schärfer hervortreten lässt, in die Atmosphäre der Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs. Dem Erzähler Baron von Wolzogen, Schauspieler und desertierter Pilot der Luftwaffe, ist die Herausgabe des Luther-Romans aus der Feder des tragisch geendeten Erfolgsschriftstellers Gisbert Gutsche anvertraut. Im Nachdenken über Gutsche verstrickt er sich immer tiefer in die Widersprüche von dessen Künstlerexistenz bis hin zum gemeinsamen Freitod mit der jüdischen Frau und ihrer Tochter. Ein historischer Roman also über die Entstehung eines historischen Romans, voller reizvoller Spiegelungen und überraschender Durchblicke. Gerade diese ironische Brechung lässt Geschichte nicht als statisches Bild einer Epoche, sondern in ihrem Verlauf bis heute erkennbar werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 639

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Thorsten Becker

Das ewige Haus

Roman

Wir haben in dieser Welt nichts zu suchen, aber alles in ihr zu finden.

MAN hat mich beauftragt, Gisbert Gutsche durch die Herausgabe und Redaktion seines nachgelassenen Romans zum Märtyrer zu verklären. Ich zweifle weder an dem Sinn noch an dem Zweck des von Moskau ausgegangenen Befehls und bezeuge also dadurch, daß ich mich hingesetzt habe, dem Desideratum die erwünschte Gestalt zu verleihen, meinen Gehorsam. Bin ich schon von den Verderbern unseres geliebten Vaterlandes als Deserteur gebrandmarkt, bleibe ich doch Soldat genug, jeden in mir sich regenden Widerspruch gegen die Anordnungen meiner Vorgesetzten auszuschalten. Ich bin nicht der erste und wahrscheinlich nicht der letzte, den man unzureichend gewappnet ins Feuer schickt.

Dies hingeschrieben, wird mir mit einer geradezu beglückenden Schlagartigkeit bewußt, daß ich jenes von mir verlangte Übertreiben und Pathetisieren, für das ich mich so ungeschickt hielt, durch den bloßen Willensakt bereits zu beherrschen beginne. Hier zeigt sich denn, daß sogar jemand, der wie ich seine Lebensberechtigung ursprünglich auf die Macht des Wortes gegründet hatte, generell dazu neigt, dessen Wirkung auf den Hervorbringenden selbst weit zu unterschätzen.

Ich notiere diese Beobachtung, da sie mir bedeutsam erscheinen will neben der Binsenweisheit, der zufolge jegliche Art der Aufzeichnung allein dadurch, daß sie Aufzeichnung ist, dem Geschehenen, dem sie sich zu widmen vermeint, verformende und verändernde Gewalt antut. Die Tinte ist ein ganz besonderer Saft, und hat das Papier nur den ersten Tropfen davon gesogen, entwickelt es sogleich einen Durst, den selbst der Strom der Ewigkeit nicht mehr zu stillen vermöchte.

Seit einem guten halben Jährchen schleppe ich jenes Konvolut von Manuskripten, das ich jetzt vermittels geistvoller Auswahl und Anordnung sowie gelegentlicher Einschaltung geeigneter Erläuterungen und Kommentare zu einem lesbaren und propagandistisch effektstarken Ganzen fügen soll, in der Weite des Sowjetreiches mit mir herum. Warum man sich am maßgebenden Ort erst in der jüngst verflossenen Woche dazu durchringen konnte, von diesen Blättern den Gebrauch zu machen, zu dem sie sich vom Moment meines Frontwechsels angeboten, um nicht zu sagen, aufgedrängt haben, soll von meinem Stillschweigen übergangen werden. Zur eigenen Entschuldigung will ich lediglich anmerken dürfen, daß in der Kürze der Frist, wie sie mir so plötzlich als verbindlich gestellt worden ist, auch ein berufener und berufsmäßiger Schriftsteller das hochgesteckte Ziel nicht mehr zu erreichen vermöchte.

Verschwindend gering muß daher ich meine Chance veranschlagen, bei diesem Parforceritt im Sattel zu bleiben, ich, der ich ein Zivilleben lang der schreibenden Zunft gegenüber nie in anderem Verhältnis als dem der Dienerschaft gestanden habe. Wie der Priester dem Propheten war ich in meinem Beruf den Dichtern unterstellt, mußte mich darauf beschränken, ihre Schöpfungen zu zelebrieren, ihren Geist der Gemeinde weiterzureichen. Wenn ich hiermit kundtue, daß ich dem vielbeneideten Völkchen der Schauspieler angehört habe und nach Beendigung dieses unseligsten aller Kriege auch wieder anzugehören gedenke, versteht sich daraus eine gewissermaßen natürliche Scheu und Hemmung, eigene Worte vor diejenigen zu setzen, die vormals einem Begnadeten zugeflossen sind. Ich empfinde schon jetzt, in diesem zaghaften Vortasten, auf eine mehr als peinliche Weise das Sündhafte meines Unterfangens; und daß ich dazu von höherer, moralisch in keinem Sinne anzuzweifelnder Instanz veranlaßt bin, erteilt mir nicht die Absolution.

Ich rede von Sünde und Lossprechung und bin doch alles andere als das Musterbeispiel eines gläubigen Christen. Zum allerersten Mal in meinem vergleichsweise bewegten Leben finde ich Ursache, diesen Tatbestand zu bedauern, denn gerade an den Kreis der Gottvertrauenden soll die Schrift, deren Erstellung mir aufgetragen ist, sich wenden.

Den deutschen Protestanten war der Name des Pfarrersohns und ehemaligen Studenten der Theologie Gisbert Gutsche, dessen Freitod das Naziregime verschweigt oder verschleiert, Symbol. Es liegt nun an mir, ihn durch die Herausgabe der von mir geretteten Bruchstücke seines Romans um den Begründer der evangelischen Konfession sowie durch die hineinzuflechtende Mitteilung seiner im erlösenden Gastod gipfelnden Lebensumstände zum Fanal werden zu lassen.

Die Faschistenclique an der Spitze muß abgesägt werden, bevor die Alliierten ins Reich einmarschieren, darauf kommt alles an. Nur darauf. Die Christen, die Stillen im Lande, die als der bis heute den Faschisten nicht wirklich gefährliche Teil der Opposition in ihrer Mehrzahl noch nicht vertrieben, eingesperrt oder ermordet sind, sie müssen aufgerüttelt werden, ehe unsere letzte Stadt in Schutt und Asche gelegt, ehe der letzte Landser, dessen Hände so dringend benötigt werden, wenn unsere Heimat nach dem Krieg wiederaufgebaut werden soll, verendet ist in der Weite der Steppe.

Mir ist nicht allein die Lizenz erteilt, nein, mir ist als eine mich ehrende Verpflichtung auferlegt worden, den Anreger zu diesem hier zögernd sich einleitenden Werk namentlich zu erwähnen. Es ist Erich Weinert, inzwischen Präsident des «Nationalkomitees Freies Deutschland», der mich zum Baumeister von Sockel und Bildsäule für das Denkmal Gisbert Gutsches ernannt hat. Er zeigte sich, als wir einander bei Stalingrad begegneten, über das enge und herzliche, und ich darf, ohne unbescheiden zu wirken, wohl auch sagen, künstlerisch überaus fruchtbare Verhältnis zwischen Gisbert und mir im genauesten Bilde. Das Ende des von ihm über die ideologischen Barrieren hinweg geschätzten Kollegen war ihm nahegegangen, und die Schilderung der Einzelheiten, die er mir abverlangte, rührte ihn kaum weniger als das Massensterben in der eingekesselten Armee von General Paulus. Ich zögerte nicht, ihm den am Abend von Gisbert Gutsches Verewigung in dessen Haus gemachten Fund zu melden. Die Nachricht schien ihn über den heftigen Schmerz zu trösten, und er dankte es mir, meinen Arm bis zum Schultergelenk hinauf schüttelnd, im Namen der vereinigten Gegner des Hitlerregimes, das kostbare Material eigenmächtig sichergestellt und den Händen der Gestapo, in die es unweigerlich gefallen wäre, entrissen zu haben.

Iris und mir ist eine unter den herrschenden Verhältnissen hochkomfortabel zu nennende Zweiraumwohnung im Dachgeschoß einer Villa am Stadtrand von Alma Ata zugewiesen worden, und ich schaue aus dem Fenster vor meinem Schreibtisch auf die endlosen Reihen der Apfelbäume hinaus, die diesen Ort berühmt gemacht und ihm seinen Namen geschenkt haben. Zu meiner größten Freude halte ich seit einigen Tagen einen hochamtlichen Wisch mit dem Stempel des NKWD in Händen, der mir das Verbleiben von Gisberts Stieftochter bis zum Abschluß der Redaktion hier an meiner Seite verbürgt. Iris’ Anwesenheit, das Ansprechende des Lokals, die kleine Menage, die wir hier miteinander führen, der durch die bewilligten Sonderrationen beinahe ins Bürgerlich-Behagliche gehobene Lebensstil, all das erleichtert es mir ungemein, mich in die trügerische Zehlendorfer Idylle zu versetzen, in der Gisbert mit seiner Frau Eva und mit Jessica, der jüngeren der beiden Stieftöchter, seine letzten Jahre zugebracht hat. Unter Aufbietung meines erlernten, technisch gesicherten Einfühlungsvermögens und mit einer gutbemessenen Zuteilung an Glück könnte es mir gelingen, mich in seine Person und Persönlichkeit hinein zu gaukeln und zu schaukeln, mich in jenen Schriftsteller zu verwandeln, der, von seiner Frau, diesenorts durch ihre leibliche Tochter Iris vertreten, liebevoll umsorgt und unterstützt, die eigene Häuslichkeit auf diejenige von Martin Luther und Katharina von Bora in geschichtlicher Ferne abspiegelt.

Unter dankbarer Würdigung solch begünstigender Aspekte möchte ich das Datum des heutigen Tages festhalten, an dem ich mit der Niederschrift meiner Erinnerungen an Gisbert Gutsche beginne, weil wir nämlich den 31.Oktober, den Reformationstag des Jahres 1943, feiern. Eine Biographie Gisbert Gutsches im eigentlichen Verstande zu liefern ist mir aus mehr als einem Grunde versagt. Dennoch will ich die Eindrücke von Gisberts Herzensart und Lebensweise, wie sie sich mir im Laufe der zahlreichen Begegnungen in die Erinnerung eingegraben haben, mit aller mir zu Gebote stehenden Genauigkeit und Ausführlichkeit reproduzieren. Ich beginne mit dem 11.Dezember 1942, Gisberts Todestag.

Es war für den Abend dieses Tages eine Vorstellung von Gutsches Versdrama «Katte» auf der großen Bühne des Potsdamer Schauspielhauses angesetzt worden. Der Betrieb des Theaters war schon mit Ende der Spielzeit 41/42 eingestellt, das Ensemble und die Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen an die einzelnen Fronten verstreut, teils auch in Berlin und Umgebung kriegswichtig eingesetzt worden.

Die Schizophrenie in der Haltung des Naziregimes Gisbert gegenüber zeigt sich alleine schon daran, daß Hermann Göring regelrecht vernarrt war in das Stück und die Inszenierung, und nichts bezeichnet den Wahnwitz dieser Operettenfigur mit dem verhängnisvollen Penchant für den Massenmord in markanterer Weise als die Grille, das Theater für eine einzige Vorstellung wieder zu öffnen. Ich selbst hatte in der durchaus nicht nur von Göring, sondern auch von ernstzunehmenden Theaterfachleuten geschätzten Aufführung den Part des Königs Friedrich Wilhelm. Mein Name ist übrigens Wolfgang von Wolzogen, und vielleicht ist er einem oder dem anderen, der ihn nie auf einem Theaterzettel gelesen hat, aus den Siegesmeldungen der Nazipresse bekannt, denn meine Bf 109F-4 trug über ein halbes Hundert Balken am Steuerruder, als ich sie im Hangar des Flugplatzes bei Olmütz zurückließ.

Im Dezember 42 steuerte ich sie noch unter der Hakenkreuzfahne, war aber fest entschlossen, dem Beispiel des Leutnants Heinrich Graf von Einsiedel zu folgen, und hatte es bereits seit dem September vermieden, feindliche Flieger abzuschießen. Die Abberufung von der Front, die Aufforderung, die Uniform der Luftwaffe mit dem Kostüm des Soldatenkönigs zu tauschen, mußte mir also schon von daher mehr als willkommen sein. Bei all dem Skeptizismus, den ich durchblicken lasse, glaubte ich darüber hinaus an eine göttliche Fügung, die mich zu Gisberts Retter auserkoren hatte und es mir auftrug, mit meiner fliegerischen Fortune beim Reichsjägermeister eine Aufhebung der gegen die Gutsches gerichteten Repressalien zu erwirken.

Die Vorgesetzten beim Stab, die ihre Kenntnis der militärischen Lage aus zuverlässigeren Quellen schöpfen konnten und deshalb genauer wußten als ich, daß das letzte Fünkchen Hoffnung für Paulus’ Armee erloschen war, hatten mich durch Andeutungen ahnen lassen, worin der diplomatisch-politische Hintergrund von Görings Potsdamer Initiative bestand. Die «Katte»-Reprise wurde exklusiv für den schwedischen Gesandten in Berlin veranstaltet, von dem ich aus Briefen Gisberts, die ich mit der Feldpost erhalten hatte, zweierlei wußte: erstens, daß er an der Universität Uppsala mit einer Arbeit zur preußischen Geschichte promoviert hatte, zweitens, daß er als begeisterter Leser von Gutsches Roman über den Soldatenkönig Neigung gezeigt hatte, nach Iris auch Jessica, der jüngeren der beiden Stieftöchter, die Ausreise nach Schweden möglich zu machen.

Um verstehen zu können, warum es für Gisbert und Eva allerhöchste Eisenbahn war, die kleine Jessica ins neutrale Ausland zu verfrachten, muß man wissen, daß Mutter und Stiefvater zu jener Zeit täglich, nein, stündlich mit dem Abtransport des Mädchens in ein Konzentrationslager zu rechnen hatten. Eva Gutsche, geborene Holzkamp, war nämlich rein jüdischer Abstammung, jedoch dank ihrer Verehelichung mit dem attestierten Arier Gisbert Gutsche vorläufig, im Unterschied zu ihrer Tochter Jessica, der äußersten Maßnahme noch nicht ausgesetzt.

Mein erster Weg in Berlin führte mich zum Grab meiner Frau. Ich bete nicht, habe auch als Kind nicht gebetet, aber an Hedwigs Grab kann ich mit dem Unsichtbaren Zwiesprache halten. Sie war zeitlebens sehr christlich, hat sich, als sie schon gezeichnet war von ihrer Krankheit, allsonntäglich von ihrem Sterbebett zum Gottesdienst in die Kirche geschleppt. Ich habe ihren Glauben, den ich nie teilen konnte, nicht nur stets respektiert, ich habe ihn aufrichtig bewundert. Hedwig war meine Verbindung zu jener Welt, in der sich nichts beweisen, nichts nachprüfen, die sich nur entweder annehmen oder ablehnen läßt, und sie hält für mich diese Verbindung, die mir bei dieser Arbeit so unabdingbar ist, bis auf den heutigen Tag.

Hedwig und Eva waren vom ersten Abend unserer Bekanntschaft mit den Gutsches wahre Herzensfreundinnen gewesen, und so billigte sie nicht allein, was ich mir ausgedacht, nein, mein hingegangenes Weib, oder vielleicht besser ihr Geist, der in meiner Vorstellung über ihrem Grabstein schwebte, war tief gerührt, als ich mein Vorhaben erklärte. Es ist bestimmt ein sehr egoistisches Motiv, aber ich ersehne die rasche Niederlage der Wehrmacht schon deshalb, weil ich wünsche, daß meine Knochen dereinst in der Grabstelle neben ihr ruhen.

Vom Friedhof begab ich mich zu einem Hotel in der Nähe des Flughafens Tempelhof, wo man mir, da die Luftwaffe in Potsdam nicht über derlei Fazilitäten verfügte, ein Zimmer reserviert hatte. Unsere Wohnung in Weißensee, in der ich nach Hedwigs Tod alleine gelebt hatte, war ausgebombt. Im Hotel angelangt, versuchte ich sogleich, mit Gisbert zu telefonieren, aber es meldete sich niemand am anderen Ende der Leitung.

Für 16Uhr war im Theater eine Durchsprechprobe für alle Beteiligten angesetzt. Als sich das Ensemble im Konversationszimmer versammelt hatte, blitzte mir ein Ahnungsschimmer auf von der fürchterlichen Wendung, die die Dinge im Hause Gutsche genommen haben mochten. Jessica, die kleine Gutsche, war nämlich nicht erschienen. Ich vergaß zu erwähnen, daß sie eine kleine stumme Rolle im «Katte» hatte. Jörg Glimpflich, unser Regisseur, der keinen Aufwand gescheut hatte, das Werk mit allem einem Theater nur zur Verfügung stehenden Pomp auf die Bühne zu bringen, hatte das Personenverzeichnis des Dramas nicht nur um ein Pferd, sondern dazu noch um die minderjährigen Prinzessinnen und Prinzen am Hof des Soldatenkönigs erweitert. Eine dieser Prinzessinnen wurde von Glimpflichs eigener Tochter Laura, eine andere, die Ulrike, von Gutsches Stieftochter Jessica verkörpert.

Nun war das Mädchen von Gesetzes wegen gezwungen, den Judenstern zu tragen. Ihr Ausbleiben mochte, so versuchte ich mich zu beruhigen, mit einem neueren Rassegesetz zusammenhängen, das Juden den Besuch von Opernhäusern, Theatern, Konzerthallen und dergleichen verwehrte, oder auch mit einer direkten Verfügung Görings, der sich den Abend nicht durch den Anblick von Israels Kindern verderben wollte. Vielleicht war sie einfach krank und konnte deswegen nicht kommen. Das hielt ich aber für wenig wahrscheinlich, denn es hatte niemand ihr Fehlen entschuldigt. Mir schwante, daß im Hause Gutsche etwas Schreckliches vorgefallen sein mochte, aber ich durfte keinen Gedanken daran verschwenden. Die meisten seiner Verse hatte Gisbert für meine Rolle geschrieben. Die Textsicherheit ist nie meine stärkste Seite gewesen, und gerade bei dieser von Göring veranstalteten Gala-Vorstellung, die, wie ich zu jener Stunde noch glauben durfte, im Schicksal von Gutsches Familie die Wende zum Glücklichen oder doch wenigstens zum Glimpflichen durchsetzen konnte, wollte ich Silbe für Silbe alles haargenau so bringen, wie es vom Autor gedichtet worden war.

So schloß ich mich in der Stunde vor Vorstellungsbeginn in meiner Garderobe ein, um den Text meiner Rolle noch einmal zu repetieren, und ging erst hinunter, als der Zuschauerraum schon vollständig besetzt war. In dem Moment, da Göring es sich mit seiner Emmy und seinen schwedischen Gästen in den Fauteuils der Mittelloge bequem gemacht hatte, flog schon der Lappen hoch.

Gisberts Roman über Friedrich WilhelmI., aus dem er den Stoff für das Theaterstück herausgezogen hatte, war, als wir mit den Proben begannen, schon bei einer verkauften Auflage von einer Viertelmillion angelangt. Später, als Gisbert längst aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen war und man ihm mit dem Entzug seiner Sondergenehmigung drohte, falls er sich nicht von seiner jüdischen Frau scheiden ließ, hatten sie von dem bald tausend Seiten starken Wälzer sogar eine Ausgabe für die Soldaten im Felde veranstaltet. Gisberts Stilisierung Friedrich WilhelmsI., bis dahin von der Geschichtsschreibung vorwiegend als Psychopath charakterisiert, zum eigentlichen Begründer eines vom Militär her geordneten Staates war in der gesamten Nazipresse überschwenglich gelobt worden, wenn damit freilich eine gewisse Herabsetzung FriedrichsII., den man für seine vorbildliche Geringschätzung des Völkerrechts und die Bedenkenlosigkeit seiner Eroberungskriege glorifizierte, verbunden sein mußte.

Die Betonung der pietistisch geprägten religiösen Antriebe des Soldatenkönigs, wie Gisbert sie sowohl im Roman als auch im Drama vorgenommen hatte, war von der Kritik nirgends moniert worden, man hatte im Gegenteil Argumente für die Gleichschaltung der Kirchen, für den Einbau der Geistlichkeit in die faschistische Kriegsmaschinerie daraus gezogen. Allerdings hatten es die Geistlichen selbst ganz anders gelesen. Sie entdeckten in Friedrich Wilhelms Verkleidung einen preußisch-protestantischen Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Barbaren und entzifferten damit genau die Botschaft, die Gisbert zwischen die Zeilen zu streuen versucht hatte.

Was mich quält, ist die Frage, ob so etwas wie ein «christliches Drama» überhaupt existiert. Die Unvereinbarkeit von göttlichem und menschlichem Gesetz, die die tragische Kollision auslöst, erscheint doch, vom christlichen Standpunkt aus, als überwunden. Eher schon könnte ich mich mit dem Gedanken eines «christlichen Romans» anfreunden, und es wurmt mich fürchterlich, daß mir der Aufsatz, den Gisbert selbst zu diesem Thema geschrieben hat und der einmal in einem Kirchenblatt abgedruckt war, jetzt nicht zur Hand ist.

«Bad workmen complain to their tools», sagt der Engländer, und da ich mich ungern selbst einen untüchtigen Handwerker schimpfe, bin ich lieber still und hänge mich an den Slogan, den mir der General von Seydlitz in Lunowo eingeschärft hat: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Der Spruch klingt vielleicht sonderbar im Munde des nach Paulus prominentesten Stalingraders, der am energischsten gegen die vom OKH dekretierte Passivität aufmuckte, dann aber, als ihm von der Wolfsschanze die unmittelbare Befehlsgewalt über die Truppen unter Paulus’ Oberkommando erteilt war, doch wieder einschwenkte und sein besseres Wissen an den Teufel verschenkte.

Seydlitz wußte um das Utschitsa, Utschitsa, Utschitsa. Die Technik der Kesselschlacht hatten die Russen unzweideutig von den Deutschen gelernt, und nach Seydlitz sollten die Deutschen nun von den Russen das Lernen lernen.

Es gab auch die Generale der Gegenfraktion, und wie man hört, gibt es sie immer noch, ich meine die, die sich unter den Augen der russischen Wachmannschaften beim Frühstück mit Heilhitler begrüßen und in der Katastrophe von Stalingrad den größten Triumph der Kriegskunst der Wehrmacht erblicken, denn schließlich ist sie hier mit ihren ureigensten Waffen, die ihr die Rote Armee gewissermaßen gestohlen hat, besiegt worden. Im Jargon des Nationalkomitees werden sie die «Unbelehrbaren» genannt, und diese Bezeichnung drückt nicht nur die Enttäuschung der sowjetischen Politoffiziere und all derer aus, die sich wie ich davon haben überzeugen lassen, daß die letzte und einzige Überlebenschance für Deutschland im Sturz der Hitlerregierung besteht; sie verrät noch einen tieferen Sinn, wenn man sie mit Seydlitz und Lenin begreift.

So fabelhaft diese Generale beim Überfall und beim Vormarsch all die großen und kleinen Mängel in der gegnerischen Kriegsführung auszunutzen verstanden, so komplett einfallslos wurden sie, als die Dinge nicht mehr so abliefen, wie sie im Sandkasten durchgespielt worden waren. So mörderisch und unschlagbar die von den Preußen ererbte, im Weltenrund bewunderte und gefürchtete «perfekte» Organisation dieser Armee im Angriff gewesen sein mag, so fatal wurde die Abhängigkeit des einzelnen Kämpfers vom Funktionieren des gesamten Systems, sobald im Apparat irgend etwas zu stocken begann.

Die Sowjets waren überrascht von der Wucht und der Geschwindigkeit der deutschen Invasion und deswegen von der ersten Stunde an gezwungen zu improvisieren. Je blutiger eine Niederlage, desto konsequenter die Lehre, die sie aus ihr zogen. Es verhält sich, glaube ich, mit den Völkern, Nationen, Armeen nicht viel anders als mit den einzelnen Menschen. Das, was ihnen ihre größten Erfolge beschert, ist schließlich auch das, was sie zu Fall bringt. Daß es auch andersherum gehen kann, das zeigt uns mit jedem Tag deutlicher das Schicksal der Roten Armee.

Was sie auf die Breite einer Hand dem Abgrund genähert hat, ist verwandelt in den Schlüssel zum Sieg: die Fähigkeit, auf unvorhergesehene Situationen prompt und angemessen zu reagieren. Die Deutschen sind bei der Eroberung des unermeßlichen Sowjetreiches nicht an ihrem Größenwahn, der nach der Niederlage dem tückischsten Schuldgefühl und Minderwertigkeitskomplex Platz machen wird, sie sind erst recht nicht an dem vielbeschworenen General «Winter» gescheitert, sondern einzig an ihrer splendiden Organisation, an jenem Wesen, das die Genesung des Menschengeschlechtes erzwingen sollte.

Schon im ersten Bild, in dem der König seinem zahlreichen Nachwuchs und den an der Familientafel mitspeisenden Offizieren die Maximen seiner Staatsphilosophie auseinanderlegt («Daß ein jeder es endlich kapiere/Preußens Rückgrat sind die Offiziere/Die Soldaten sind Muskeln und Sehnen/Die sich zusammenzieh’n und sich dehnen/Der ganze Körper ist Preußens Armee/An Rhein, Elbe, Oder und Spree»), ließ der Dicke in der ordensbehangenen Phantasieuniform ostentativ wie ein kolossales Rülpsen klingende Lachsalven aus der Loge in das Parkett hinabdröhnen. Nachdem Göring, der das Stück wahrscheinlich so liebte, weil er in dem brachialen Bildungsverächter Friedrich Wilhelm seinen Wesensbruder und politischen Vorläufer zu erkennen glaubte, seine Parteinahme mit dieser Deutlichkeit markiert hatte, beeilte sich das sorgfältig ausgewählte Volk im Zuschauerraum, in die vorgegebene Linie zu rücken, und lauerte auf Gelegenheiten, den Mann in der Loge, den Mann der Geschichte, der als einziger nach dem Prinzen Eugen von Savoyen den Titel eines Reichsmarschalls trug, in den Kundgebungen seiner Sympathie für den hemdsärmeligen Militaristen wie in denen seiner Antipathie gegen den verweichlichten Flötenspieler und französisierenden Verseschmied nach Möglichkeit noch zu überbieten.

Später zitiert der König aus der verräterischen Korrespondenz zwischen Grumbkow und dem kaiserlichen Gesandten in London, die in die Hände der Engländer geraten, ihm von Hotham überreicht worden ist und die er als raffinierte Fälschung entlarvt zu haben glaubt: «Es ist Grumbkows Feder, Grumbkows Tinte/O England! Du Meisterin der Finte!/Ich wurd’ vom Schreiber ‹Dicker› meist genannt/‹Fettwanst›, den Grumbkow führt am Gängelband.»

Das sprach ich zur Loge hinauf, so, als seien die Frotzelworte auf den Reichsmarschall und nicht auf den Soldatenkönig gemünzt. Es war ja allgemein bekannt, daß Göring jeden neuen Witz über ihn, den man ihm erzählte, mit einer Prämie von fünf Mark honorierte. Die hatte ich mir wohl verdient, denn er schien es saukomisch zu finden, in solcher Öffentlichkeit als Fettwanst, der sich am Gängelband führen ließ, bezeichnet zu werden, und schlug vor Vergnügen die Hand mit den beringten Wurstfingern ein paarmal auf den Samtbezug der Balustrade.

Mit dem fünften Akt war mein Friedrich Wilhelm in der Wahrnehmung des Publikums mit dem anderen Dicken schon zur Einheit verschmolzen, und die von Grumbkow kolportierten Beschwichtigungsversuche der übrigen europäischen Herrscher riefen auf das lebhafteste die Erinnerung an das Appeasement und an den Völkerbund wach. Die Mitarbeiter der verschiedenen, Göring unterstellten Kanzleien und Ministerien, von denen etliche verteilt im Zuschauerraum saßen, mußten verblüfft sein von der Lebensnähe des historischen Schinkens, der ihnen da vorgeführt wurde.

Mein einziger Monolog in dem Stück besteht, wofür Gisbert sich häufiger bei mir rechtfertigen mußte, aus genau zwei Zeilen: «Tod für den Kronprinz, Leben für den Sohn?/Da hilft uns höchstens noch die Religion.» Genau betrachtet ist aber in diesem Schnipsel der ganze Hamlet-Monolog zusammengezogen; zumindest habe ich es mir immer so eingeredet, um etwas daraus machen zu können.

Das Theater, wie es sich bei uns in Deutschland entwickelt hat und sich mit wesentlichen Einschränkungen unter der Diktatur der Nazis erhält, ist ja nie ein reiner Amüsierbetrieb, es ist immer auch Bildungsveranstaltung gewesen. Der Gewinn für die Bildung wird zur Hauptsache aus der Trennung von Dramatik und Aufführung gezogen. Glimpflich hat verschiedenes in dem Stück gefunden, von dem sein Autor nie vermutet hätte, daß es darin vorhanden gewesen wäre. Es ist vielleicht nicht von zwingender Logik, bedient aber den dem besseren Menschen eigentümlichen Sinn für Ausgleich und Balance, daß anderes, das es gab und dem Unbefangenen bei erster flüchtiger Lektüre hätte ins Auge springen müssen, flachfiel oder wenigstens durch den Regisseur zur Bedeutungslosigkeit abgeplattet wurde.

Ich spreche von den Monologen der beiden Todgeweihten Friedrich und Katte in ihren Zellen in der Küstriner Festung. Gisbert, der sich als Pfarrerssohn und angehender Verfasser seines Luther-Romans für die Feinheiten und Abspaltungen in der reformierten Theologie interessierte, hat sich bemüht, den Kronprinzen Friedrich in seinem Gespräch mit dem Tod als Anhänger der calvinistischen Richtung zu charakterisieren.

Der aus dem Dogma der Gnadenwahl nicht für Calvin, wohl aber für den Calvinisten Friedrich sich ableitende Fatalismus, dem er zwar noch vor Ende des Stücks offiziell abschwört, der jedoch so manches Merkwürdige im Verhalten des späteren «großen» Königs erklärt, ist der Grundakkord, aus dem Gisbert die Variationen dieses Schwanengesangs entwickelt: «Was wir auch ins Werk zu setzen suchen/An Edlem, Wahrem, Gutem: Verfluchen/Wird uns stets die Welt. Die Auserwählten/Aber, die vom Schöpfer Abgezählten/Können selbst mit Dolchen und mit Giften/Etwas andres nicht als Wohltat stiften.»

Dies allgemeine Gesetz kann und muß er natürlich auch anwenden auf den eigenen Fall: «Wenn jetzt der Vater mir das Leben nimmt/So war’s, eh’ er mich zeugte, vorbestimmt.»

Diese Welt- und Selbstanschauung führt, obwohl ursprünglich aus der Religion hergeleitet, notwendig zum Bruch mit dem, was die Religion zum Bedürfnis und den Menschen stets so kostbar gemacht hat: dem Glauben an das Jenseits und das Leben nach dem Tode. Gisberts Friedrich bringt es auf die Formel: «Wir müssen in die Finsternis zurück/Komödie endet wie das Trauerstück.»

Diese Verse von Gisbert Gutsche niederschreibend, kommt mir ein Gedanke, den ich gerne festhalten möchte. Daß Komödie und Tragödie jedenfalls dies gemeinsam haben, daß sie enden, will Gisbert sagen, und man könnte es leicht als eine schimmlige Banalität abtun. Aber: Ob der Held auf der Bühne seinen letzten Seufzer aushaucht oder ob er am Schluß des letzten Aktes sein Mädel kriegt und fortan mit ihr in Freuden lebt, für den Zuschauer ist der eine, sobald sich der finale Vorhang vor ihm senkt, so mausetot wie der andere.

Es kommt aber doch immer noch etwas, und ich verhehle es nicht, daß ich als Theaterbesucher von der ersten Minute an darauf hinfiebere: der Applaus. Die Toten müssen noch einmal auferstehen, wir würden das Theater sonst mit einem miesen Gefühl verlassen und nie wieder zu ihm zurückkehren wollen. Von Churchill war neulich zu hören, er äße nur, damit nachher die Zigarre wieder schmecke, und vielleicht führen wir Komödien und Tragödien nur auf, um uns in der hochkultischen Handlung des Applauses als Totenerwecker fühlen zu dürfen.

Gisbert hatte, wie ich aus unseren Unterredungen weiß, im fünften Akt mit einer technischen Schwierigkeit zu kämpfen, die für ihn zugleich eine substantielle darstellen mußte. Er wollte ja ein christliches Drama erschaffen. Er konnte wohl die Bekehrung und die Unerschrockenheit Kattes dem über ihn verhängten Tod gegenüber gestalten, ihn in die nächste Nähe des Heilands rücken, aber was immer er an Poesie aufbot, es seinem verklärten Katte in den Mund zu legen, es kam in seiner Wirkung auf den Zuschauer doch nicht an die Abgeklärtheit Friedrichs heran.

Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich ihm seinerzeit, als er mir diese Schwierigkeiten offenbarte, geantwortet habe. Hier und heute deute ich sie mir als einen weiteren Beleg für meine im Nachdenken über Gisbert entstandene Vermutung, daß es mit dem christlichen Theater, das er sich wünschte, an und für sich nichts sein kann, weil eben das Theater eine heidnische Veranstaltung ist und bleibt. Die Puritaner und Calvinisten, die das Theater verboten sehen wollten, scheinen also durchaus im Bilde gewesen zu sein. Über diesen Durchblick verfügte Gisbert Gutsche, zu unserem Glück, möchte ich sagen, als er den «Katte» schrieb, nicht.

Am Ende wirft Friedrich sich dem König zu Füßen, küßt ihm die Stiefel. Nicht nur aus dem Egoismus der Rolle, sine ira et studio betrachtet, ist dies und nicht Kattes Enthauptung der entscheidende Effekt des Dramas, und mit dem nächsten Vers markiere ich den stärksten Eindruck des Abends: «Ja, da ist dein Platz: zu meinen Füßen.»

In die kleine Zäsur, die ich hier setzte, kam der Beifall eines einzelnen Zuschauers. Es war der Reichsmarschall, der sich in der Loge von seinem Sessel erhoben hatte, um diesen Triumph seines knallharten Friedrich Wilhelm über die Allüren des Französlings zu goutieren. Bevor die Meute es ihm nachtun konnte, ging ich weiter: «Weil ich dich liebe, laß ich dich büßen.»

Nüchtern und sachlich blättere ich den ganzen Katalog der ruhmlosen, mühseligen Tätigkeiten, wie sie den kleinen Fritz als subalternen Beamten in der Reichs- und Domänenkammer erwarten, herunter und fasse zusammen: «So wirst du in tausend kleinen Dingen/Durch Arbeit dir Meisterschaft erringen.»

Schweigen im Saale. Betretenes Schweigen. Friedrich, noch immer mit seinem Kopf an meinen Stiefeln, hört sich das an: «Das erste leise Wort von Politik/Des sei gewiß, es bricht dir das Genick/Verboten sind die Bücher wie die Flöte/Und wenn selbst Gelegenheit sich böte/Französisches nimm nicht in deinen Mund/Durch deutsche Sprache wird dein Geist gesund.»

Da kommen plötzlich Rufe aus dem Parkett: «Deutschland! Deutschland!» Und wenn es gewöhnlich die Zuschauer bei dieser Schlußszene kalt überlief, so war jetzt ich wie von Eiswasser übergossen. Es sollte wohl spontan wirken, war aber mit Sicherheit abgekartet und wurde von einem Häuflein besonders fanatischer Brandstifter, das seine Plätze ganz strategisch ausgewählt hatte, in der üblichen Gewissenlosigkeit exekutiert. Meine Stimme muß gezittert haben bei den Versen, die mir noch blieben bis zu: «Solltest du im Dienste dich bewähren/Nehme ich dich wieder auf in Ehren/Von Gnadenwahl und Prädestination/Nie mehr ein Wort. Verstehst du mich, mein Sohn?» Friedrich: «Mein Vater, ich unterwerf mich Ihnen/Ich will nichts als dienen, dienen, dienen.» Das ganze Publikum im Chor: «Deutschland!! Deutschland!!» Es war widerlich. Es riß sie von ihren Sitzen, sie streckten ihre Arme zum Führergruß und brüllten: «Deutschland!!» Immer wieder: «Deutschland!!» Ich bin mir beinahe sicher, daß der Vorhangzieher im Einverständnis mit diesen Verrückten war, denn es dauerte eine kaum zu ertragende Ewigkeit, bis der Lappen endlich fiel und mich vom Anblick der rasenden Horde erlöste.

Mir war wirklich speiübel, und ich müßte lange überlegen, um etwas nennen zu können, das mich mehr Überwindung gekostet hat als das Hinausgehen und die Verbeugungen vor dem mordsüchtigen Mob. Die Bravos, die mir entgegengeschleudert wurden, trafen mich empfindlicher als all die unverdienten Buhrufe, die ich in einem langen Theaterleben denn doch auch habe einstecken müssen.

Ich wollte nun unbedingt Gisbert sehen, bevor ich ins Stadtschloß zu dem vorbereiteten Empfang für den schwedischen Gesandten ging, um dort auszuloten, was Göring allenfalls für die Bedrohten zu tun bereit war. Ich war schon auf der Straße, als mich das knatternde Organ des Dicken in den Rücken traf.

«Wolzogen! Wohin so eilig? Sie fahren mit mir!»

«Ich wollte noch…», versuchte ich, in der Schnelle unbeholfen, nach einer Antwort zu fischen, aber da hatte er mich schon auf den Rücksitz der Staatskarosse geschoben.

Seine Pausbacken leuchteten puterrot, und die Verbrecheraugen blitzten gefährlich.

«Wolzogen, Wolzogen», sprach er mich von der Seite an, als wir uns in Fahrt gesetzt hatten. «Mitdenken war nie Ihre Stärke. Das mit den Engländern hätten Sie weglassen müssen.»

Ich hätte ihm darauf gerne eine Antwort à la Friedrich Wilhelm gegeben, denn ich war aus der Rolle noch nicht mit allem zurückgekehrt in die private Person, zu meinem Glück aber ausreichend eingeschüchtert, um mich dumm stellen und unverständig mit dem Kopf wackeln zu können. Es half.

«Schwamm drüber», sagte Göring gönnerisch, «den Schweden hat es gefallen.»

«Sie waren begeistert», bestätigte Emmy vom Beifahrersitz aus.

Göring wechselte den Ton. Aus dem Kunstsammler und Theaterfreund wurde der Reichsluftfahrtminister und Oberbefehlshaber der geflügelten Streitkräfte.

«Etwas anderes, mein lieber von Wolzogen.»

Daß er das Adelsprädikat setzte und mich «lieber» nannte, rief meine höchste Wachsamkeit auf.

«Wie steht’s in Stalingrad?»

Ich sagte ihm nur, was er selbst wissen mußte.

«Schlecht.»

«Sie enttäuschen mich, Wolzogen», sagte er mit einer Stimme, die sich wie eine Drahtschlinge um meinen Hals zog.

Was mich vorläufig rettete, war, daß wir das Potsdamer Stadtschloß schon erreicht hatten.

«Wir reden noch darüber», sagte Göring, bevor er sich von seinem Fahrer den Schlag öffnen und aus dem Wagen helfen ließ. Jetzt hätte ich noch einmal Gelegenheit gehabt, zu entwischen und mich um Gisbert zu kümmern. Da war aber kein Fahrzeug für mich bereit, über die Lange Brücke fegte der eisige Dezemberwind, und mir knurrte der Magen. Das sind schwache Ausreden, ich weiß. Aber ich hätte zu diesem Zeitpunkt, selbst wenn ich unverzüglich aufgebrochen wäre, die Gutsches nicht mehr ins Leben zurückholen können.

Das Arrangement im Schloßsaal war recht ansprechend getroffen. Es fiel auf, daß die Einladung den Hinweis an die Herren enthalten haben mußte, dem Frack vor der Parteiuniform den Vorzug zu geben. Die braune Elite war angehalten, neben dem Patriotismus und der Preußentreue das Möglichste an Weltoffenheit zur Schau zu tragen. In betonter Zwanglosigkeit waren Vierertische über den Saal verteilt, nur der Gastgeber hielt in der Mitte eine etwas größere Tafel. Die Tischkärtchen waren so ausgefüllt worden, daß je ein Schauspieler oder eine Schauspielerin mit einem Militär oder einem Angehörigen des Diplomatischen Corps samt Gattin zusammensitzen mußte. Aufgestockt wurde mit Industriellen und Offizierswitwen sowie mit Vertretern des sogenannten öffentlichen Lebens. Gedeckt war mit kostbaren Museumsstücken aus der Königlich Preußischen Porzellanmanufaktur.

Ich hatte ein betagtes ungarisches Pärchen und einen aus dem Oldenburgischen stammenden Fabrikanten von Berufsbekleidung an meinem Tisch, der mich in ein langatmiges Gespräch über eine von ihm entworfene neuartige Dienstkleidung für das Flugpersonal der Lufthansa verwickelte. Ich hatte ihm dummerweise erzählt, daß ich nicht nur Schauspieler bin, sondern auch bei einer Staffel der Richthofen-Flotte diente, und er muß beobachtet haben, wie ich aus Görings Automobil ausgestiegen war. Beides zusammen wird ihm die Hoffnung eingeflößt haben, durch meine Vermittlung ein Geschäft unter Dach und Fach bringen zu können.

Die unbeirrbare Geschäftstüchtigkeit meines Tischgenossen war kurz davor, mir alles zu vermasseln, denn mit Schrecken mußte ich beobachten, wie gleich nach dem Dessert an Görings Tafel sich der schwedische Gesandte erhob und Miene machte, sich zu verabschieden. Das hätte im nächsten Augenblick den allgemeinen Aufbruch bedeuten können, und in der Tat riß der Abmarsch der Schweden größere Kontingente der illustren Gästeschar mit sich. Allein, Görings bekannte Neigung, derlei Anlässe zum Saufgelage und Thing zu kultivieren, verschaffte mir doch noch die ersehnte Okkasion, mich für meinen Freund zu verwenden.

«Hierher, Fritz-Willy!» rief er mir zu, «hier spielt die Tabagie!»

Das war seine Art, mit seinen rudimentären Kenntnissen preußischer Geschichte zu brillieren. Er dirigierte mich auf einen der frei gewordenen Stühle an seinem Tisch. Ich hatte mich noch nicht zurechtgesetzt, da umkrallte er schon meine Schultern mit seiner Pranke. Er hatte mächtig geladen, wohl nicht nur Alkohol. So war er am zugänglichsten, aber auch am gefährlichsten. Ich hieß nicht mehr «lieber», nicht mehr «von Wolzogen», ich hieß jetzt schon «Wolfgang».

«Wolfgang» – ein Rülpser, der nach Entenbrust und Roquefort stank–, «Wolfgang. Hast du gesagt, im Osten steht’s nicht gut?»

Ich schaute an dem Dicken vorbei zu Emmy, die seine Stimmungslage sicherer beurteilen konnte. Sie zog die Brauen zusammen und formte die Lippen zu einem Schnütchen, was ich dahin verstand, der Reichsmarschall sei nicht in der Laune, Unangenehmes aus der Wirklichkeit anzuhören, ich täte besser daran, ihn ungestört schwadronieren zu lassen.

«Ich habe dem Führer versprochen», ging es schon los, «ich habe dem Führer mein Soldatenehrenwort gegeben, daß ich Paulus’ Armee Mann für Mann durchfüttere aus der Luft, bis wir die verfluchten Bolschewiken eingekesselt haben in ihrem Kessel. Stalingrad muß gehalten werden. Um jeden Preis. Amen.»

Wie Görings Worte wohl klangen, wenn man sie dort aus dem Radio hörte? Einmal so satt sein wie Göring und sterben, mußten die Landser denken, die dort für die Ehre des Vaterlandes verhungerten und erfroren.

«Stalingrad ist ein Symbol. Wir haben dort prächtige Männer verloren und leider auch ein paar Flugzeuge. Wir sind unter uns, mit dir kann ich ohne diplomatische Rücksichten sprechen. Es war mir von vornherein klar, daß sich mit diesen Rumänen und Italienern, mit Zigeunern und Spaghettifressern, nichts ausrichten läßt, daß sie nicht einmal als Kanonenfutter taugen. Aber wir werden Stalingrad trotzdem verteidigen, wenn es sein muß, mit der letzten Patrone. Daß es so weit nicht kommt, dafür habe ich heute gesorgt. Die Sache mit Heß war im Prinzip richtig gedacht von unserem Führer, nur hätte er eben nicht diesen Versager mit der Mission beauftragen dürfen. Ich war nie für den Krieg mit England. Und deshalb werden wir noch in diesem Jahr einen Waffenstillstand mit England bekommen. Dann können wir alle Kräfte an die bedrängte Front werfen und das kommunistische Gesindel zerquetschen. Ich hätte am liebsten einen echten Hohenzollern mit meinen Vorschlägen nach London geschickt. Aber die Nachfahren unserer Könige und Kaiser vernachlässigen auf das sträflichste ihre Pflicht gegen das deutsche Volk, das in diesem Krieg seiner bisher schwersten Prüfung ausgesetzt ist. Wer Jude ist, das bestimme ich. So habe ich es gesagt. Und jetzt sage ich: Wer Hohenzoller ist, das bestimme ich auch. Wolfgang, ich befördere dich hiermit zum Hohenzollern. Du wirst morgen mittag im Reichsluftfahrtministerium erscheinen, wo ich dir einen Koffer mit Dokumenten überreichen werde. Den fliegst du noch in der Nacht nach Schweden hinüber. Dort wirst du die Maschine wechseln, nach London fliegen und in meinem persönlichen Auftrag an der Stelle, die man dir nennen wird, den Koffer übergeben.»

Ob er mir eine Falle stellte? Es saßen die unzuverlässigsten Leute mit uns am Tisch. Was konnte es bedeuten, wenn er mir in solcher Gesellschaft den geheimsten aller Geheimaufträge erteilte?

Ich nahm an. Ich konnte, ganz gleich, was dahinterstecken mochte, für mich darin ausschließlich Vorteile erblicken, erhielt praktisch für die Fahnenflucht, die mir vorschwebte, den Führerbefehl.

«Verehrter Herr Reichsmarschall», sagte ich, wobei ich mir Mühe gab, das Operettenhafte des Tons nicht in die Karikatur abrutschen zu lassen, «ich müßte ein Dichter sein, um die Dankbarkeit in die passenden Worte kleiden zu können, die Dankbarkeit, die ich empfinde angesichts des Vertrauens, mit dem Eure Exzellenz mich beschenken.»

Göring strahlte. Ich wußte, daß er sehr empfänglich war für solchen Kitsch.

«Auf die Gefahr, unverschämt zu erscheinen», setzte ich fort, «möchte ich Sie als von Ihnen so überaus reich Beschenkter bitten, Ihre Gunst auf den Dichter auszudehnen, der im Fall des Gelingens dieses für unser Volk möglicherweise lebensentscheidenden Planes durch sein Werk einen ehrlichen Anteil daran erworben hat.»

Göring schien nicht ganz zu begreifen.

«Wolfgang möchte sich bei dir für Gisbert Gutsche einsetzen, Hermann», half Emmy, die an seiner Seite saß, ihm auf die Sprünge.

Es dauerte noch ein paar Sekunden, bis der Groschen fiel und er verstand, daß vom Autor seines Lieblingsstückes die Rede war.

«Ich denke», sagte er schließlich, «dem Manne kann geholfen werden. Was stimmt nicht mit ihm?»

«Mit ihm stimmt alles», sagte ich, «aber mit seiner Frau, die er so liebt, daß er sich unter keinen Umständen von ihr trennen würde, stimmt etwas nicht. Sie ist nämlich mit einem rassischen Makel behaftet.»

«Mischehe, verstehe», brummte Göring. «Das hätte mir doch jemand sagen können, ehe ich den Kerl vor aller Welt zum völkischen Dichter erkläre.»

Emmy traf ein strafender Blick, aber im nächsten Moment hatte er seinen Zorn auf ein anderes Ziel gerichtet.

«Sonst spielt sich Doktor Goebbels immer als der schärfste unter den Wachhunden auf. Er hat sich heute morgen noch am Telefon bei mir dafür entschuldigt, daß er nicht zu der Aufführung kommt. Aber kein Sterbenswörtchen davon, daß dieser Gutsche mit einer Jüdin verheiratet ist. Er wird mir Vorwürfe machen, mich anschwärzen beim Führer, und wir werden Streit wegen der Sache bekommen. Aber eigentlich ist wieder einmal er derjenige, der den Fehler begangen hat, und er zwingt mich förmlich dazu, daß ich das Weib arisiere.»

«Du bist sooo gut, Hermann», seufzte Emmy und drückte ihre Wange auf seine Faust, an der etwas von ihrem Rouge klebenblieb.

«Dummerweise», sagte ich, «ist die Angelegenheit sehr dringend geworden, und es handelt sich in erster Linie auch gar nicht um seine Frau, sondern um sein Töchterchen, genauer um ihr Töchterchen. Die Kleine steht bei der Jüdischen Gemeinde schon auf der Liste und rechnet täglich damit, daß sie abtransportiert wird.»

«Daß ihr mit euren Töpfen immer erst dann zu mir kommt», regte Göring sich auf, «wenn der Pudding angebrannt ist.»

Hätte ich mich gegen diese Vorhaltung rechtfertigen sollen? Ich hielt es für klüger, sie zu überhören.

«Ihre ältere Schwester», sagte ich ruhig, «ist schon 1938 ausgereist und lebt bei Pflegeeltern in Schweden. Bestimmt würde auch die Kleine dort Aufnahme finden.»

«Dann sollen doch die Schweden sich um den Fall kümmern», schnaubte Göring. «Sehe ich aus wie der Weihnachtsmann, daß alle mit ihren Bagatellen immer zu mir laufen?»

«Von der schwedischen Seite ist», beharrte ich, «soviel ich weiß, alles klar. Aber Innenminister Frick muß sich geweigert haben, grünes Licht zu geben.»

«Und selbst wenn sie Jüdin ist», schaltete Emmy sich ein, «es ist doch ein hilfloses Kind.»

«Dann soll Wolzogen sie in drei Teufels Namen mitnehmen und sie bei diesen schwedischen Juden abliefern.»

«Danke, Hermann», sagte Emmy gerührt, und ein Kuß landete auf seiner Pausbacke, wo der Lippenstift den Abdruck ihres Mundes hinterließ.

«Nur, weil du mir doch wieder die ganze Nacht in den Ohren gelegen hättest damit», schraubte Göring in seiner eigentümlichen Bescheidenheit sein Verdienst herab, «und weil ich wieder kein Auge zugetan hätte. Und eh ich’s vergesse, natürlich nur unter einer Bedingung: Über die Sache wird allerstrengstes Stillschweigen bewahrt!»

Er durchmusterte die Runde mit seinem finstersten Mörderblick.

«Herr Reichsmarschall!» sagte ich feierlich, indem ich mich erhob und ihm die Hand reichte. «Gott hin oder her, die wahren Werke menschlicher Güte sind die, die sich im stillen vollziehen und unbedankt bleiben. Aber im Sinne ebendieser Diskretion, die Sie klugerweise anmahnen, möchte ich zu bedenken geben, ob man den Eventualitäten nicht am sichersten vorbaut, wenn man die Eltern gleich mit aus dem Reich entfernt.»

«Und wer garantiert mir, daß der Mensch, wenn er draußen sitzt, nicht gegen uns schreibt?»

Es war klar, was Göring hören wollte, und ich zögerte nicht, es zu äußern.

«Daß er das nicht tun wird, dafür garantiere ich. Mit meinem Soldatenehrenwort von Pilot zu Pilot. Ich kenne Gutsche. Er ist durch und durch Patriot. Der unwiderlegliche Beweis sind seine Romane und seine Stücke. Er wäre ohne seine Ehe nie und nimmer in Konflikt mit dem Nationalsozialismus geraten.»

Das war gewagt, denn wenn Göring es auch bislang offensichtlich versäumt hatte, seine Erkundigungen über Gisbert einzuziehen, war die Wahrscheinlichkeit, daß er es am folgenden Morgen nachholen würde, nicht eben gering, und dabei hätte er dann erfahren müssen, daß der Mann, für den ich mich verbürgte, bis 1932Mitglied der SPD gewesen war.

Göring stemmte seinen gewichtigen Leib in die Höhe, indem er sich mit beiden Händen auf der Tischplatte abstützte. Er antwortete mir mit der gleichen Feierlichkeit.

«Wenn das Ehrenwort eines deutschen Fliegers nichts mehr gilt, dann möchte ich nicht mehr Hermann Göring heißen. Gutsche soll in Schweden bleiben und mit seinem Judenpack nicht renommieren. Lese ich seinen Namen unter irgendeinem Emigrantengeschmier, stelle ich dich vor ein Kriegsgericht.»

Ich salutierte.

Als Görings Chauffeur mich kurz darauf in Nikolassee absetzte, hatte der Wind nachgelassen, die Schneeflocken schwebten sanft auf die Rabatten und Kieswege hernieder. Alles atmete adventliche Stille, selbst das Geräusch meiner Schritte wurde vom Neuschnee gedämpft.

Auf mein wiederholtes Klingeln entstand nicht die geringste Bewegung im Innern des Hauses. Ich kannte das Versteck für den Schlüssel zur Kellertür, aber zu meiner Überraschung war sie überhaupt nicht zugesperrt.

Ich wollte mir mit meinem Benzinfeuerzeug leuchten, ließ es aber, denn gleich beim Eintreten stach mir mit der modrigen Feuchtigkeit der Gasgeruch in die Nase. Ich habe im Krieg sehr viele Leichen gesehen, aber nie hat mich der Anblick eines Toten mehr berührt und erschüttert als das Gesichtchen der siebenjährigen Jessica, die mit gefalteten Händen auf ihrem Kinderbett lag. Ich fand sie nicht gleich. Die erste Leiche, auf die ich stieß, nachdem ich im Erdgeschoß die Fenster geöffnet hatte, war die von Gisbert selbst. Er war auf eine Ottomane gestreckt, und als ich ihm die Lider über die Augen geschoben hatte, sah er aus wie in friedlichem Schlummer, es lag ein Lächeln auf seinen Lippen. Er war in seinen besten Anzug gekleidet, hatte beim Ersticken nicht einmal den Knoten seiner Krawatte gelockert. Wenn ich mir jetzt sein Bild wieder vorführe, will es mir scheinen, als sei er geschminkt gewesen. Seine Lippen waren nicht blau wie sonst bei Gasleichen, sie waren rosiger, als ich es vom lebenden Gisbert kannte, seine frischpolierten Lackschuhe berührten den auberginefarbenen Samt, mit dem das Polster der Ottomane bespannt war, eine Freiheit, die man von ihm zu Lebzeiten niemals gesehen hätte.

Sein rechter Arm hing schlaff zum Teppich hinunter. Als ich den Puls prüfte, fühlte ich mit einer unangenehmen Sensation, daß seine Hand in dem überheizten Salon schon erkaltet war. Wahrscheinlich hatten sie das Gas bereits am Vormittag aufgedreht. Mit dem linken Arm preßte er seine abgegriffene, zerlesene Bibel gegen die Rippen.

Eva kniete in der Küche vor dem Gasherd. Sie hatte ihren Kopf in die Backröhre geschoben. Ich mußte an die exquisiten Zimtsterne und Lebkuchen denken, die sie in der Adventszeit nach altem Nürnberger Familienrezept zu bereiten pflegte und sicher auch in diesem Winter wieder gebacken hatte.

Ich schloß die Küchentür hinter mir und öffnete sie bis zum Verlassen des Hauses nicht mehr. Ich stieg die hölzerne Wendeltreppe zur ersten Etage hinauf, lüftete auch hier und fand dabei die Kleine. Wohl eine halbe, vielleicht auch eine volle Stunde saß ich an ihrem Bett und hielt während der ganzen Zeit ihre erstarrte Hand in der meinen. Ich sehe wieder die Tapete des Kinderzimmers mit den Szenen aus Grimms Märchen vor mir, den Hans im Glück, Dornröschen, Schneewittchen in ihrem gläsernen Sarg…

Die Manuskripte!

Ich mußte Gisberts Manuskripte sicherstellen, das war der einzige Gedanke, der mich von dem getöteten Kind losreißen konnte. Ich wollte in Gutsches Arbeitszimmer, wurde aber aufgehalten, denn ich wunderte mich darüber, daß die Leiter zum Dachboden heruntergeklappt war und die Luke offenstand. Ich kletterte hinauf. Eva, so kombinierte ich, mußte, nachdem sie das Gas bereits aufgedreht hatten, noch einmal von Zweifeln gepackt worden sein.

Ein Pappkoffer war – das konnte ich an den Spuren im Staub erkennen – an die Leiter beim Einstieg geschleift, dann aber dort stehengelassen worden. Ich hob ihn an. Er war schwer, zu schwer für Eva, die im Todeskampf auf die Idee gekommen sein mußte, ihn vom Dachboden in die bewohnten Räume zu schleppen. Ich nahm ihn mit hinunter, und die Untersuchung seines Inhalts bestätigte mir die Vermutung, daß er mit Papieren gefüllt war.

Teils waren es Typoskripte, teils Handgeschriebenes, nicht nur in lateinischen, auch in hebräischen Zeichen. Der Verdacht, daß sich in diesem Koffer Aufzeichnungen befinden mußten, die Eva vor ihrem Mann geheimgehalten hatte, lag nahe, und ich bekenne, daß mir sein Inhalt schon deswegen von höchstem Interesse war.

Der literarische Nachlaß des Schriftstellers selbst war, wie sich zeigte, seinem Umfange nach bedeutend geringer. Gisbert hatte alles, was zu posthumer Veröffentlichung bestimmt war, säuberlich auf seinem Schreibtisch angeordnet, was ich leichtsinnig, ja im Grunde noch verantwortungsloser fand als den Suizid en famille. War denn in dem Freitod nur Verzweiflung und nicht eine Spur von Protest gegen die schandbaren Machthaber, die das Paar in diese aussichtslose Enge gedrängt hatten? Wie konnte Gisbert, der dieses Ende doch augenscheinlich vorhergesehen und herbeigeführt hatte, das Manuskript seines unvollendeten Romans, das Tagebuch, die Korrespondenz, die ich inzwischen eingehend studiert habe und die die meisten seiner Briefpartner als Gegner der Nazis bloßstellt, der Polizei, der Gestapo, seinen Mördern überantworten? Warum hatte er das Material nicht fortgeschafft und der sicheren Obhut eines Freundes übergeben? War der letzte, nicht mehr umzukehrende Schritt dann doch so etwas wie eine unkontrollierte Kurzschlußhandlung gewesen?

Gisberts Tagebuch lag neben den akkurat verschnürten Mappen mit den verschiedenen Kapiteln des «Ewigen Hauses» aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch. Die letzte Eintragung darin lautet: «Heute sterben wir. Auch das liegt bei Gott.»

Knapper hätte es wahrhaftig nicht ausgehen können! In der Sekunde genau, da ich hinter den letzten Satz den Punkt auf das Papier gedrückt hatte, läutete die Türglocke. Als ich öffnete, stand dort ein freundlich-erheiterter Rotarmist, der mir einen heute morgen aus Moskau eingelaufenen Funkspruch überreichte. Es handelt sich um eine Einladung in das Kriegsgefangenenlager von Jelabuga, wo ich aus Gutsches Luther-Fragment vorlesen soll.

Hätte mein Telegrammbote nicht auf seinem Weg ein bißchen gebummelt und hier und dort eine kleine Rast eingelegt, bei Gott!, ich wäre verkauft und verraten gewesen. Ich wäre wieder an der Schwelle des Totenhauses aufgehalten gewesen und hätte es wohl nimmermehr über mich gebracht, das schaurige Erlebnis dem Papier anzuvertrauen…

Mir ist nun leichter, da ich mir diese gewiß beklemmendste Szene meines Lebens von der Seele geschrieben habe, und ich bin nicht einmal in der Not, mir eine Ausrede für Jelabuga ausdenken zu müssen. Ich werde hinfahren, habe schon zugesagt und werde dort ein Kapitel vortragen, das sich in Gisberts Mappen unter dem Titel DIE NONNEN FLIEHEN DAS KLOSTER findet. Katharina von Bora allein in ihrer Klosterzelle sollte den Anfang des Luther-Romans machen, und ich werde auch hier den Reigen von Gisberts Fragmenten mit diesem Stückchen eröffnen.

Da ich fürs erste abberufen werde aus meiner alma-atischen Klausur, die mir gerade so lieb zu werden begann, weil ich im Anschluß an den Auftritt in Jelabuga auch noch nach Moskau zitiert bin, will ich mich sputen, in der möglichsten Knappheit zu schildern, über welche Stationen mein Weg mich aus dem Gutscheschen Totenhaus in die kasachische Hauptstadt geführt hat. Es war ja wahrhaftig ein langer Tag mit einem langen, langen Abend gewesen, an dem mir mehr begegnet ist als manchmal in Wochen und Monaten, und ich danke es der Konsequenz, mit der ich mir jeglichen Aufenthalt bei Einzelheiten versagt habe, daß mein Bericht nicht schon jetzt sich auf Buchstärke gebläht hat.

Eine sentimentale Gestimmtheit, bei den Leichen Wache zu halten, konnte ich niederringen. In Evas Pappkoffer fand auch Gisberts literarische Hinterlassenschaft noch ihren Platz, und ich hatte das Gepäck nicht weiter als bis zur Station Nikolassee zu befördern, denn die ersten Morgenzüge der S-Bahn waren im Einsatz.

Mit der Fracht in meinem Tempelhofer Hotel angekommen, wären mir noch ein paar Stündchen für den nachzuholenden Schlaf verblieben, aber die empfangenen Eindrücke hatten mich in eine Unruhe versetzt, die mich wach hielt, bis das fahle Licht des Wintermorgens meine Stube erhellte. Entkräftet und übernächtigt also erschien ich in Görings Ministerium, aber der Dienstherr war überhaupt nicht präsent. Er hatte sich, wie mir indiskreterweise mitgeteilt wurde, noch in der Nacht aus dem Potsdamer Stadtschloß auf einen Anruf hin zur Schorfheide hinauskutschieren lassen, wo angeblich der Löwe, den er sich hielt, vergiftet worden war. Von dort hatte er seine mich betreffende Order telefonisch erteilt.

Der Koffer mit seinen Entwürfen für den Waffenstillstand mit England, von dem er mir geredet hatte, war nur eine handliche Ledermappe. Sie wurde mir aus dem Safe gebracht. Eine abflugbereite Maschine stand, da ja die geheime Mission in reichsjägermeisterischer Schnapslaune bei unsinnigster Übereilung ausgerechnet mir zugedacht worden war, natürlich nicht zur Verfügung. Hektisches, wohl über eine Stunde währendes Herumtelefonieren und Herumgeschnauze, das nach und nach Görings gesamten Stab involvierte, konnte schlußendlich erwirken, daß ein bereits gestarteter Transporter mit Nachschub für Stalingrad zu seinem Flugplatz im Mecklenburgischen zurückbeordert wurde. Ich traf an selbigem nach ätzender Fahrt in unbeheiztem Kübelwagen gegen acht Uhr abends ein, um die Maschine zu übernehmen. Da die Deutschen zu ihrem Verhängnis von den Nazis darauf dressiert worden sind, nichts zu tun, was man ihnen nicht ausdrücklich befiehlt, hatte man sich die Mühe gespart, die Fracht zu löschen. Ich darf aber sagen, daß den leidenden Kameraden im Kessel nichts entgangen ist, denn statt mit Mehl oder Brot waren die Stauräume mit Bonbons, Gewürzen, Kragenbinden, Dachpappe und Stacheldraht gefüllt. Mit all dem Plunder also landete ich, wie vorgesehen, kurz nach Mitternacht auf dem Stockholmer Zivilflughafen.

Es war ein minderer Beamter des Außenministeriums namens Gustafson, der mich beim Aussteigen auf dem Rollfeld begrüßte. Er erbat sich mein Verständnis dafür, daß man schwedischerseits alles so eingerichtet hatte, daß jegliches Aufsehen, das die Präsenz eines deutschen Militärfliegers wohl erregen konnte, vermieden wurde. Daraus erkläre sich auch meine Unterbringung nicht in einem der repräsentativen Hotels der inneren Stadt, sondern in einer schlichten Pension in einem Außenbezirk. Es waren dort auf die Fernschreiben aus Berlin natürlich außer dem Zimmer für mich auch solche für Eva, Gisbert und die kleine Jessica reserviert worden, und es lag jetzt an mir, Gustafson davon zu unterrichten, warum ich ohne die angekündigte Begleitung bei ihm erschien.

Er nahm meine dreifache Todesanzeige ohne sichtliche Erschütterung auf, sagte mir nur, daß er über die Kartei der Fremdenpolizei Iris’ Aufenthalt bereits ermittelt habe. Die Familie, bei der sie untergebracht war, bewohnte ein einsames Haus auf einer der Stockholm vorgelagerten Schären. Man müsse am nächsten Tag mit einem Boot zu dem Inselchen hinaus und das Mädchen auf die schonendste Weise in Kenntnis des Vorgefallenen setzen.

So geschah es, und ich bin Gustafson dankbar geblieben, nicht nur für seine taktvolle Begleitung auf dem schweren Gang, sondern auch dafür, daß er für die Fahrt eigens einen Eisbrecher organisierte, weil die Benutzung der üblichen Kähne mit Außenbordmotor unter den herrschenden Witterungsverhältnissen mit hohen Gefahren für Leib und Leben verbunden gewesen wäre. Aus Erzählungen von Kameraden, die auf Heimaturlauben die Witwen und Waisen von Gefallenen in das traurige Bild hatten setzen müssen, war mir die Szene, die mir bevorstand, einigermaßen geläufig. Die Überbringer der Unglücksbotschaften waren in der Regel schon beim Öffnen der Wohnungstür von den Ehefrauen ihrer im Felde gebliebenen Freunde mit den Worten empfangen worden: «…ist tot.» So wird auch der ans Ufer des winzigen Eilands geeilten Iris, während sie unser sich hinziehendes Landemanöver, bei dem wir das Beiboot zu Wasser lassen mußten, klargeworden sein, daß das Äußerste geschehen war.

«Ist etwas mit Jessica?» war, nachdem sie mich erkannt hatte, ihre Frage an mich, bevor ich überhaupt den Mund zu öffnen vermochte. Erst als die Goldschmidts, ein aus Nürnberg stammendes, mit Eva Gutsche weitläufig verwandtes, jetzt im Ruhestand lebendes Ärztepärchen, uns ins Innere des Hauses gebeten und wir uns am Kaminfeuer und durch Grog, den sie uns reichten, etwas aufgewärmt hatten, fand ich die Kraft, Iris zu sagen, daß nicht nur ihre Schwester, daß auch ihr Stiefvater und ihre Mutter nicht mehr auf dieser Welt weilten. Daß Iris sich beim Empfang der Nachricht nicht Herrn oder Frau Goldschmidt in die Arme warf, vielmehr an meiner Brust den Strom ihrer Tränen erstickte, entschied eigentlich schon, daß sie bei mir bleiben würde. Ihre Adoptiveltern waren ihr herzensgut gewesen, hatten ihre Erziehung zu einer letzten Lebensaufgabe gemacht und ihr jeden Wunsch von den Augen gelesen, aber als ich ihr verweintes Gesicht an meine Schulter drückte, flüsterte Iris mir ins Ohr, daß sie es, da nun die Hoffnung, ihre Familie wiederzusehen, erloschen war, bei den alten Herrschaften nimmermehr aushalten könne.

Die Goldschmidts waren denn auch ohne sonderliche Vorbehalte einverstanden damit, daß Iris auf dem Eisbrecher mit uns nach der Stadt zurückkehren und die nächsten Tage bei mir in den von den Schweden gemieteten Zimmern jener kleinen, übrigens sehr gemütlichen Pension zubringen sollte. Es galt ja, unter anderem praktische Fragen, beispielsweise die der Erbschaft, zu klären.

Der Begriff der Tapferkeit hat, da er in diesem Krieg für alles Mögliche, doch nur äußerst selten für das, was er bezeichnen sollte, benutzt worden ist, das meiste seiner Bedeutung verloren. Ich möchte ihn trotzdem anwenden auf Iris und ihr Verhalten, auf ihr bewunderungswürdiges Vermögen, die Last des über sie hereingebrochenen Schicksals zu schultern. Eigentlich ein Kind noch – sie hatte in dem vor unserem Aufbruch von der Schäre hurtig zusammengepackten Köfferchen den Teddybär nicht vergessen–, konnte ich mit ihr über alles, was uns fortan gemeinsam betraf, in völliger Offenheit sprechen.

Ich will nicht behaupten, daß sie die gesamte Tragweite meiner Handlungsweise erfaßte, dafür waren schon ihr akuter Seelenschmerz und ihre Trauer zu groß. Was Fahnenflucht für einen Soldaten, für einen Sproß des preußischen Adels, was die Entführung einer Maschine der Luftwaffe in die Sowjetunion bedeutet, das ging sicherlich über ihre damaligen Begriffe hinaus. Daß Rache für das, was man ihr und den Ihren angetan hatte, mit darin lag, hat sie erkannt. Sie verstand, daß sie zur Komplizin eines Verbrechens gegen das Deutsche Reich wurde, das mit dem Tode bedroht ist. Nicht so leicht fiel es ihr einzusehen, daß ich gegen die Gesetze Schwedens auf ähnlich gravierende Weise verstieß, wenn ich sie mitnahm. Da es ausschied, auf den vielleicht sogar hie und da abzukürzenden bürokratischen Wegen offiziell ihr Vormund zu werden, hätte ich mich, wo etwas schiefging, wegen Menschenraub zu verantworten gehabt.

Wenn im Gegenteil alles glattlief, wenn mir die Bekanntschaft mit Freisler und selbst mit schwedischen Gerichten erspart blieb, so hat es daran gelegen, daß meine Anwesenheit in Stockholm all den getroffenen Maßnahmen zum Trotz eben doch Aufsehen erregte. Es ist hier nicht der Platz, das Loblied dessen zu singen, was in den von den Fesseln des Kapitalismus befreiten Teilen der Erde die «Unsichtbare Front» genannt wird. Ihr Anteil an dem bevorstehenden Sieg der sowjetischen Waffen läßt sich kaum überschätzen, und es ist mir schon deswegen Gebot, dieser Front ihre Unsichtbarkeit zu bewahren.

Die Schweden, die uns immerhin noch frische Pässe mit den Sichtvermerken zur Einreise nach England besorgt hatten, sich aber strikt weigerten, uns, wie es mit Göring ausgehandelt war, eines ihrer Flugzeuge zur Verfügung zu stellen (es war nur am Chassis des Transporters ein wenig herumlackiert worden), befanden sich in dem irrigen Glauben, ich würde Kurs auf London nehmen, als sie uns die Startbahn freigaben. Die Rotarmisten an den Radarschirmen hingegen konnten das fliegende Objekt, das über dem Nordmeer in ihren Luftraum eindrang, präzis identifizieren. Göring hat denn also seiner erklärten Absicht entgegen zumindest für das wehrhafte Bolschewistenvölkchen doch noch den Weihnachtsmann gespielt. Nicht am Heiligen Abend, dafür aber am zweiten Weihnachtstag durfte ich als sein fliegender Engel die Russen mit einem Transporter, der seither beste Dienste geleistet hat, mit Zentnern von Dachpappe, Stacheldraht, Bonbons und Gewürzen bescheren. Manches Gute kommt eben doch aus dem Westen, und mit der Ledermappe aus dem Safe des Reichsluftfahrtministeriums habe ich, glaube ich, eines der kostbarsten Dinge unter den Weihnachtsbaum im Kreml gelegt.

Es folgten dreieinhalb Wochen, denen man, etwas hochtrabend, den Namen einer Odyssee anhängen könnte. Unter anderen Umständen hätte man es als eine Bildungsreise entlang der Seidenstraße genießen können, die uns beispielsweise – stets in ortskundiger Begleitung – die Besichtigung der architektonischen Wunder von Taschkent, Samarkand und Buchara eintrug. Da mir aber jede Auskunft darüber, was meine dauernde Verwendung in der Sowjetunion sein würde, verweigert blieb, hatte ich Zustände furchtbarer Beklemmung zu durchleben, die dadurch, daß ich sie dem Kind in meiner Obhut gegenüber natürlich wegspielen mußte, noch eine pikante Steigerung erfuhren.

Die uns zugeteilten Begleiter, die man bei weniger freundlicher Einschätzung unbedingt als Bewacher hätte empfinden müssen, versäumten, wenn ich Ansätze von Unmut durchblicken ließ, nie den Hinweis auf meinen Status als Kriegsgefangener. Einzig die Androhung von Repressalien konnte mich bestimmen, Iris in Taschkent zurückzulassen, um mich an die Stalingrader Front fliegen zu lassen. Es war aber die Wende zum Guten, weil es die erwähnte Begegnung mit Erich Weinert herbeiführte. Als ich auf kriegsbedingten Umwegen das uns dann prompt zugewiesene Quartier in Alma Ata erreichte, hatte Iris unser apartes Logis über den Apfelwäldern bereits bezogen. Sie hatte, losgerissen von ihrem Beschützer, im Gewahrsam der Politoffiziere nicht nur den Teddybären und ihre übrigen Habseligkeiten, sondern auch das schwere Erbe der Eheleute Gutsche wie eine Löwin behütet, so daß ich hier, wie angekündigt, das für meine Lesung in Jelabuga ausgewählte Kapitel nach der Reinschrift von Eva Gutsche einrücken kann.

HERR im Himmel, schenke meinem Herzen die Ruhe!

Katharina von Bora lag auf dem Bett in ihrer Zelle und schaute zu der kleinen Fensteröffnung nahe der Decke hinaus. Das Tiefblau der Nacht war verblaßt, die Sterne waren erloschen, ein fahler Schimmer kündete den kommenden Tag, und Katharina fürchtete sich.

Es hingen keine Wolken unter dem Himmel, und die aufgehende Sonne würde bald die gekalkten Wände ihrer Zelle röten und vergolden, würde sich in das kleine Viereck heben, Katharina blenden, ihr das Gesicht streicheln mit wärmender, liebender Hand. Sie, das große, nährende Gestirn, rief alles, was geschlummert und geruht hatte, ins Leben zurück, aber für Katharina gab es dieses Zurück nicht. Nur Beten.

Ein erstes, zaghaftes Zwitschern schon von einem der Vögel unten im Garten des Klosters.

Und wenn jetzt der Frühling kommt und nach ihm der Sommer, seufzte Katharina bei sich, dann wird es nur schlimmer.

Seit einiger Zeit schon war die Sache nämlich die, daß ihr die eigene Stimme fremd klang in den lateinischen Gebeten, in denen, die sie allein sprach, und in den gemeinsamen mit den Schwestern und der Äbtissin, die ihnen der Tag vorschrieb. Aber vielleicht war ebendieses Sich-selbst-fremd-Werden eine unverzichtbare Sprosse auf der Leiter, die hinaufführte zu Gott.

Nein. Katharina fand keine Ruhe bei diesem Gedanken. Wenn man mit einem Menschen sprechen könnte! Mit einem Menschen, der den nämlichen Kampf ausfocht, dessen Brust ebenso zerwühlt war wie die Katharinas. Die Beichte.

Die Beichte war gut. War gut, weil man sprechen durfte von sich, weil man sich anklagen durfte. Dann aber doch auch wieder unbefriedigend, weil die Stimme des unsichtbaren Beichtvaters sie nicht weiter hineinpeitschte in die Zweifel an jener Reinheit, die sie im Namen trug, so wie Katharina sich das gewünscht hätte. Statt dessen wurde Buße verordnet. Nie hatte diese Buße, sie mochte sie doppelt und dreifach ableisten, ihr die verheißene Erlösung geschenkt, nicht einmal Erleichterung.

Dies Ausbleiben der reinigenden Wirkung nach Beichten und Büßen, dies durch Fasten und Nachtwachen nur vorangetriebene Blühen des Fleisches, das machte den Zweifel immer mächtiger. Katharina mußte den Zweifel besiegen. Der Zweifel, das war der Teufel.

Schweigen. Das war die Übung des Klosters. Schweigen.

Wenn man doch nur in seinem Kopf auch schweigsam sein könnte! Wenn man sich die Gedanken darin nur ausreißen könnte wie die Haare, die auf ihm sprießen! Wären es nur die unzüchtigen Gedanken, mit denen wäre man leicht fertig. Da käme der Teufel nicht weit, besäße er kein anderes Mittel, uns mit Gott zu entzweien, als das der Verführung zur Sünde.

Daß wir überhaupt Gedanken haben, das reicht ihm. Da setzt er an mit seinem Werk der Zerstörung. Es ist überhaupt nicht nötig zu sündigen, um sich von Gott zu entfernen.

Welche Sünde hätte man auch begehen sollen, hier, eingeschlossen in die Mauern des Klosters? Katharina führte die Hand unter das Nachtgewand und kraulte das Fell über dem Schambein.