Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

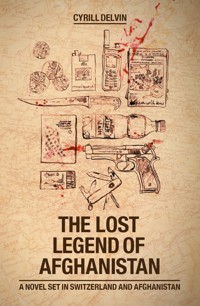

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

"Im selben Augenblick hörte der achtjährige Abdoul etwas Vertrautes zischen. Er hatte dieses Geräusch schon mehrmals gehört. Nur noch nie von so nahe, so laut und so kurz. Er und sein kleiner Bruder hatten sich noch nicht fertig umgedreht, als sie die Raketen kommen sahen. Dann nahmen sie für lange Zeit gar nichts mehr wahr. Die Explosionen am Strand von Gaza rissen die beiden Brüder auseinander und trennten sie von allem, was sie liebten – für immer. Selbst die Zeit hatte diesen Moment verlassen." --- Naher Osten. Senator und Multimilliardär Reeds verfolgt grosse Pläne. Sein Ziel: die fruchtlosen Friedensgipfel durch einen Erfolg versprechenden Wirtschaftsgipfel zu ersetzen. Als einen Schlüsselfaktor im Israel-Palästina-Konflikt sieht er die Verfügbarkeit von Trinkwasser, weshalb sein internationales Konsortium zusätzlich an der Verbesserung der Meerwasseraufbereitung forscht. Geld und Macht zum Wohl der Menschen statt für die Austragung von Kriegen. Das provoziert jene Kräfte, die von der regionalen Instabilität bisher profitieren konnten. --- In dieser konfliktgeladenen Situation wachsen der aus dem Gazastreifen stammende Abdoul und der Israeli Abarron auf. Während der Palästinenser im Schosse des amerikanischen Konsortiums groß wird, verstrickt sich der junge Abarron in den Fängen der israelischen Armee … --- In ihrem rasenden Lauf nimmt die Weltgeschichte keine Rücksicht auf die Ängste und Hoffnungen, auf die Verzweiflung und den Hass Einzelner. Dennoch stemmen sich ihr drei Menschen mit aller Kraft entgegen: Der Palästinenser Abdoul Raḥim, der Israeli Abarron Preiss und der Amerikaner Charles Reeds. Sie können oder wollen nicht einfach hinnehmen, was vorgegeben scheint. Der Antrieb, die Vorstellungen ihrer jeweiligen Welt zu verwirklichen, verwebt die drei Schicksale untrennbar ineinander. cyrill-delvin.net

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Gaza-Projekt

Thriller

Cyrill Delvin

Dies ist eine fiktive Geschichte. Namen, Charaktere, Geschäfte, Organisationen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Vorstellungskraft des Autors oder fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Orten ist rein zufällig.

Das Gaza-Projekt

E-Book, erste deutscheAusgabe

Alle Rechte vorbehalten.

published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

Copyright © 2013 Cyrill Delvin

›Die Früchte meines Handelns werden demnächst in Athen feilgeboten. Ganz gleich, ob sie erworben werden oder faulend liegen bleiben – sie tragen den Samen zu Neuem bereits in sich. Denn, verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut!‹

Senator Charles William Reeds

Der Plan

»Es sind Zeiten, in denen die Kinder im Schoße des Krieges geboren werden. Sie werden in den Armen der Gewalt groß. Sie leben ständig am Abgrund. Am Ende sterben sie, bevor der Krieg beendet ist. Es sind solche Zeiten, wo nirgends Hoffnung ist, aber überall Ohnmacht. Wo Hass nicht blind macht, sondern den Weg weist. Solche Zeiten vergehen nie und brechen doch ständig von Neuem an.«

Charles nahm einen Schluck Wasser aus dem Glas, das vor ihm auf dem opulenten Holztisch stand.

»Wir sitzen hier zusammen, weil es an der Zeit ist, etwas zu tun. Wir können etwas unternehmen. Wir werden den Lauf der Geschichte verändern. Nicht global, sondern lokal. Dafür an einem Ort, wo es brennt, in Gaza. Gemeinsam, mit viel Ausdauer und etwas Glück, werden wir es in die Geschichtsbücher schaffen. Ich für meinen Teil hätte nichts dagegen.«

Die Anwesenden kannten den schlanken Fünfzigjährigen inzwischen gut genug, um nichts zu sagen. Überhaupt waren die hochrangigen Gäste heute nicht versammelt, um miteinander zu diskutieren, sondern um einen Entscheid zu fällen. Gemeinsam. Und doch jeder für sich.

Mit einer wegwerfenden Handbewegung fuhr er fort: »Wie auch immer, wir werden uns heute darüber einigen, dass die IWAC in den Gazastreifen gelangt, ohne in der Öffentlichkeit Aufsehen zu erregen.«

Rechterhand saß ungerührt der groß gewachsene israelische Ministerpräsident Eizenburg. Links von ihm wirkte der schmächtige Šarīf wie ein kleiner Junge. Vor Kurzem gab er den Posten als Chef der Fatḥ auf, um die palästinensische Brüderpartei zu gründen. Das Ziel, die zerstrittenen palästinischen Parteien zusammenzuführen, setzte ihn enorm unter Druck. Die amerikanische Außenministerin Whiteford rundete den illustren Kreis ab.

Der Salon war mit edlen Möbeln derart beliebig bestückt, dass ein stilloser, beinahe kitschiger Eindruck entstand, der bestens zum Besitzer passte. Das Herrschaftshaus lag auf dem abseits gelegenen französischen Landsitz Trois-Ruisselets hoch über der Bucht von Marseille im Osten der Stadt. Charles, der einige Zeit amerikanischer Botschafter in Paris gewesen war, hatte das Grundstück vor einigen Jahren erworben und in Stand stellen lassen.

Mit Vorliebe hielt er die inoffiziellen Treffen in dieser quasineutralen Zone ab. Selbstredend verfügte das Anwesen über einen eigenen Hubschrauber-Landeplatz und war für gewöhnlich durch die französische Polizei bewacht. An diesem Nachmittag war es zusätzlich durch die französischen, amerikanischen und israelischen Geheimdienste gesichert.

Der Klub, wie er die versammelte Runde gegenüber seinen engsten Vertrauten spöttisch, aber liebevoll bezeichnete, tagte zum dritten Mal. Dank seiner verschiedenen politischen Tätigkeiten hatte Charles über die Jahre hinweg zu allen maßgeblichen politischen Persönlichkeiten und Organisationen enge Beziehungen geknüpft. Dass es ihm gelungen war, die seit Jahrzehnten verfeindeten Lager in einem Raum zusammenzubringen, grenzte an ein Wunder. Dass sich die Politiker darüber hinaus auf eine gemeinsame Haltung für die Pläne des Amerikaners hatten einigen konnten, war ein Wunder.

Absolute Geheimhaltung war Bedingung und Schlüssel zum Erfolg zugleich. Der Handel war einfach: Jeder Politiker konnte im Erfolgsfall von sich behaupten, die treibende Kraft hinter der Veränderung gewesen zu sein. Umgekehrt musste sich keiner der Gesprächspartner öffentlich exponieren und auf politisch vernichtende Diskussionen einlassen. Allen war der Wille gemeinsam, die Probleme an der levantinischen Küste sachpolitisch zu lösen. Es war seine Aufgabe, die einzelnen Schritte, die am Ende zu einem Frieden im Nahen Osten führen sollten, unspektakulär zu gestalten. Dermaßen unspektakulär, dass sie ohne Aufsehen realisierbar wurden.

Die Pläne der IWAC reichten jedoch weit über den Vorderen Orient hinaus. Wenn Charles alleine vor dem prächtigen Kamin des Landsitzes saß, kam er deswegen oft ins Grübeln.

Was gibt mir das Recht, dermaßen in den Weltenlauf einzugreifen? Oder verpflichten mich meine Macht und meine Mittel nicht erst recht dazu, etwas zu tun?

Wer war Senator Charles William Reeds, dieser sorglos wirkende Amerikaner? Ein naiver Geist, größenwahnsinnig – oder ein Genie? Die Verantwortung, die er sich mit der Umsetzung seiner Ideen auferlegte, lastete schwer auf ihm.

In Gedanken versunken, begannen die beiden in Löwenpfoten auslaufenden gusseisernen Halter links und rechts vom Feuer einen wilden Tanz aufzuführen. Die Tatzen sprangen hin und her, und mit ihnen die imaginären Löwenköpfe. Im gleichen Maß, wie sich Licht und Schatten des prasselnden Feuers immer wilder gebärdeten, steigerte sich das Schnurren und Knurren der Raubkatzen zum Raum füllenden Tosen. Die verzweifelten Schreie des schwarzen Jungen Johnny mischten sich unter das Gebrüll. Charles hielt sich die Ohren zu. Zum Glück hatte er selten Zeit, vor dem Kaminfeuer in Trois-Ruisselets zu sinnieren.

»In einem ersten Schritt beginnt die IWAC damit, über das Meer Hilfsgüter nach Gaza zu bringen und unter der Bevölkerung zu verteilen. Wir beschaffen die Lebensmittel und Güter für die medizinische Grundversorgung soweit möglich aus den umliegenden Regionen und beschriften alles neutral. Nicht einmal das Emblem der IWAC wird zu sehen sein. Wir führen Beschaffung, Logistik und Transport bis in Küstennähe durch. Für die Feinverteilung binden wir Leute in Gaza ein. Alle Hilfskräfte, soweit sie nicht Palästinenser sind, werden wiederum aus den Nachbarländern rekrutiert. Mit Ausnahme von Israel.«

Er schaute zu Eizenburg, der unmerklich nickte. Für diese Zusammenkunft in der Trois-Ruisselets hatte sich Charles besonders hartnäckig einsetzen müssen. Am Ende war die Zusammenkunft nur deshalb möglich geworden, weil bereits im Vorfeld alle Details mit den Parteien einzeln ausgehandelt worden waren. Wortmeldungen waren nicht erwünscht. Erst unter dieser Voraussetzung waren die Machthaber bereit gewesen, an diesem Treffen teilzunehmen. Dass das Klima frostig bleiben würde, war klar. Der Amerikaner war jedoch überzeugt, dass diese Sitzung als Ausdruck einer gemeinsamen Haltung für das Vorwärtskommen der Pläne sehr wichtig war.

»Israel lockert die Seeblockade für die IWAC. Die Israeli haben natürlich das uneingeschränkte Recht, unsere Schiffe jederzeit zu inspizieren. Umgekehrt treiben sie den Bau der Mauer um den Gazastreifen vorwärts, auch südlich gegen Ägypten. Damit lässt sich die israelische Bevölkerung effektiv schützen. Die Aufgabe der palästinensischen Übergangsregierung ist es, in dem von ihr kontrollierten Gebiet innerparteiliche Grabenkämpfe im Zaum zu halten. Terroristische Aktivitäten gegenüber Israel und innerhalb des Gazastreifens sind um jeden Preis zu unterbinden. Dafür wird Präsident Šarīf alles in seiner Macht Stehende tun.«

Dieser wollte gerade einwenden: Israel ist eine Besatzungsmacht und die Palästinenser sind keine Terroristen sondern Freiheitskämpfer! Aber Charles ließ ihn nicht soweit kommen: »Der israelische Ministerpräsident kann und will allfällige Vergeltungsmaßnahmen nicht einschränken! Darüber müssen wir uns im Klaren sein.«

Šarīf schaute einem geschlagenen Hund gleich drein. Der IWAC-Vorsitzende verstand nur zu gut, was im Palästinenser vorging. Unter allen Anwesenden hatte er am wenigsten Macht über das politische Umfeld und die Menschen, die er repräsentierte. Und doch kam seinem Einfluss in dieser kritischen ersten Phase eine Schlüsselrolle zu.

Mit Israel waren die Verhandlungen in dieser Beziehung einfacher zu führen. Dafür sorgten nicht nur die amerikanische Außenministerin am Tisch, sondern auch die nicht anwesenden hochrangigen Eingeweihten aus Russland und China.

»Alle in diesem Raum sind davon überzeugt, dass Israel und Palästina nur dann friedlich nebeneinander existieren können, wenn es beiden wirtschaftlich gut geht. Wir glauben an einen Ausgleich der Interessen und nicht an einen Ausgleich der Mächte. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Die IWAC ist gewillt, die Grundlagen für einen solchen Ausgleich im Gazastreifen zu schaffen. Wir wollen, dass die Menschen die Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Für uns gibt keine militärische Lösung im Nahostkonflikt. So ist es Aufgabe jedes Einzelnen unter uns, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Im Geheimen, ohne dass die Weltpresse davon erfährt. Offiziell bezieht die IWAC keinerlei Stellung zur Konfliktsituation. Wir unterstützen ein humanitäres Programm zum Wiederaufbau des Gazastreifens wie viele andere nicht staatliche Organisationen auch.«

Am späten Nachmittag war Trois-Ruisselets wieder im alleinigen Besitz des Hausherrn. Mit den Politikern waren auch die zusätzlichen Sicherheitsleute und die französische Polizei abgezogen. Zwei Gäste jedoch, die nicht an der Besprechung teilgenommen hatten, verblieben im Haus. Françoise, die operative Chefin der IWAC, und Ted, zuständig für die Tätigkeiten im Gazastreifen. Nach dem gemeinsamen Abendessen saßen sie im Kaminzimmer zusammen.

»Ich kann es immer noch nicht glauben. In zwei Jahren hast du erreicht, wofür andere eine Karriere lang umsonst kämpften«, erhob Françoise das Glas, »auf dich und die IWAC!«

»Danke, Françoise. Die Verantwortlichen an den Tisch zu kriegen, war nicht einfach, aber ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht. Was unsere Arbeit wert ist, zeigt sich dann, wenn wir tatsächlich in Gaza aktiv werden. Die richtigen Herausforderungen stehen uns erst noch bevor.«

»Etwas Spannung bei der Arbeit kann nicht schaden.«

»Ja, wir packen den Stier bei den Hörnern. Aber wenn’s brenzlig wird, wird ihn niemand ablenken wie beim Bull Riding in Texas, Ted! Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen und Absprachen, der Gazastreifen ist und bleibt ein Pulverfass!«

»Du kennst mich ja. Mit meinen saloppen Sprüchen will ich nur bei den Frauen punkten.«

Niemand trat darauf ein.

»Vorhin hat sich Professor Liu Cheng von der Polytechnischen Universität Peking gemeldet, er nimmt die Stelle als Forschungs- und Entwicklungsleiter an.«

»Das ist nicht wahr!«, sagte Françoise, »dann haben wir ja schon halb gewonnen.«

»Haben wir? Er wird nächste Woche zu dir nach Paris kommen und ab Herbst dann die Arbeiten in Zypern aufnehmen.«

»Wunderbar – du bist ein wahrer Magier.«

In diesem Moment klopfte es an der Tür und der Privatsekretär trat ein. »Entschuldigen Sie, Sir, ein Anruf vom israelischen Ministerpräsidenten.«

»Danke, stellen Sie ihn durch, Brad.«

»Jawohl, Sir.«

»Liron, wo steckst du? Aha …«

Die anderen vernahmen nur eine aufgeregte Stimme aus dem Telefonhörer.

»Ja, aber …« Charles verstummte. »Danke, Liron. Ja, wir bleiben trotzdem auf Kurs. Guten Flug, Liron.«

Er drehte sich langsam zu den anderen um: »Während unserer Sitzung am Nachmittag haben israelische Kampfflieger Stellungen der Ḥamās an der Küste im Süden des Gazastreifens beschossen. Es war der Vergeltungsschlag für das Selbstmordattentat in Jerusalem vor drei Wochen. Unter den Palästinensern gab es eine beträchtliche Anzahl ziviler Opfer.«

Die Flammen schienen daraufhin besonders intensiv aus dem Kamin hervorzuzüngeln.

»Verdammt!«, entfuhr es Ted aus der Tiefe des Fauteuils. »Diesen Berserkern ist nicht zu trauen, auf keiner Seite – sitzen hier und führen irgendeine Show auf. Wenn man nur eine Mauer bauen könnte, die bis hinauf zu Jahwe und Allah reicht! Dann gäbe es auch kein Kampfjet-und-Menschenbomben-Ping-Pong mehr.«

»Hat Eizenburg davon gewusst? Können wir ihm trauen?«

»Das eigentliche Problem ist, dass Liron nicht involviert war.«

»Glaubst du das wirklich?«, fragte Françoise.

»Ja. Das heißt aber, dass er nicht der Herr im Hause ist, der er sein möchte – oder sein müsste. So oder so, ich muss jetzt ein paar Telefonate machen und Wogen glätten.«

Zu Ted sagte er: »Wir treffen uns wie vereinbart am Sonntag in Washington mit den Logistikern. Und, Ted, wir werden eine Mauer bauen. Eine Mauer, die man nicht sehen kann. Sie zu durchbrechen, wird Israel am Ende Geld kosten, zu viel Geld.«

Bevor er aus dem Kaminzimmer eilte, umarmte er Françoise: »Ich habe ja gesagt, dass wir erst am Anfang stehen. Es wird schon werden. Und halte mir Cheng warm, wir brauchen ihn.«

TEIL I

Morgendämmerung

Zwei Brüder

Abdoul suchte zusammen mit dem jüngeren Bruder Qadim am Strand nach Schwemmgut. Sie taten das immer. So auch an diesem späten Sommernachmittag, den sie mit der ganzen Familie am Meer verbrachten. Im heißen Sand nach Strandgut zu suchen, war nicht nur eine nützliche, sondern eine der wenigen für die Kinder lustigen Abwechslungen. Am meisten Spaß hatten die Brüder beim Rätseln.

»Komm hierher, Abdoul, da ist eine blaue Kugel. Ich glaube, es ist ein kaputter Schwimmkorken.«

»Ach was. Das ist ein ausgestopfter Kugelfisch. Hier sieh, da ist sein Maul.«

»Aber das ist doch ein Haken wie beim Fischernetz von Großvater.«

»Genau, das ist der Fanghaken – es ist ein gehakter Kugelfisch.«

»Kann man den essen?«

»Versuchs doch mal, aber nicht zu fest zubeißen, sonst bist du selber gehakt«, sagte er todernst.

Qadim verzog daraufhin sein Gesicht zu einer Grimasse und tat, als ob er einen Fischerhaken im Maul hätte und vom Boot nachgezogen würde. Beide lachten. Den blauen Korken steckten sie ein. Für solche Dinge hatte Großvater Amir immer einige gute Ideen bereit.

Richtig glücklich war Abdoul jedoch erst, wenn er eine schöne Muschel gefunden hatte. Er nahm jedes Mal nur eine, die schönste des Tages, mit nach Hause. Überhaupt behielt er nur die prächtigsten Schalen. Wenn er eine gefunden hatte, die ihm noch besser gefiel, musste dafür die hässlichste wieder weg.

An diesem Nachmittag hatte er noch keine Muschel gesehen, die es ihm wert erschien, sich zu bücken. Auch das restliche Strandgut ließ mit Ausnahme der blauen Korkkugel zu wünschen übrig. Bis er dann im nassen Sand einen wenige Zentimeter breiten Muschelpanzer entdeckte. Auf den ersten Blick sah die Schale unscheinbar aus, dunkelbraun mit einer gerippten Oberfläche und einer Reihe kleiner Zacken in der Mitte. Alles in allem glich sie dem Rückenpanzer einer kleinen Echse. Es gab keinerlei störende Farbflecken oder Muster, alles war gleichmäßig dunkelbraun. So eine Muschel hatte er noch nie gefunden. Als er sie aufklappte und mit Wasser ausschwenkte, blieb sein Mund vor Staunen offen. Das Innere war mit reinstem Perlmutt ausgelegt. Makelloser und weißer als alles, was er je gesehen hatte.

Eben wollte er Qadim, der ganz in der Nähe im Sand wühlte, den Fund zeigen, als es sich durch eine absolute Ruhe ankündigte. Für einen Sekundenbruchteil verstummten alle Geräusche. Was das Leben der beiden Brüder für immer verändern sollte, spielte sich in unmittelbarer Nähe ab. Als die Erwachsenen die unheimliche Stille mit lauten Rufen zu verjagen begannen, geschah alles gleichzeitig. Zunächst dachte Abdoul, sein Vater würde ihn und Qadim zurückrufen. Dann vermischten sich das Rufen und Schreien mit dem donnernden Daherbrausen einer israelischen Fliegerstaffel über den Sanddünen.

Im selben Augenblick hörte er etwas Vertrautes zischen. Er hatte dieses Geräusch schon mehrmals gehört. Nur noch nie von so nahe, so laut und so kurz. Sie hatten sich noch nicht fertig umgedreht, als sie die zwei Raketen sahen. Dann nahmen sie für lange Zeit gar nichts mehr wahr. Die Explosionen rissen die beiden Brüder auseinander und trennten sie von allem, was sie liebten – für immer. Selbst die Zeit hatte diesen Moment verlassen.

Ihre Familie kam ums Leben. Die Eltern, drei Geschwister, der Großvater, zwei Vettern, drei Basen, ein Onkel und zwei Tanten.

Das erste, was Abdoul zu hören glaubte, war die sanfte Stimme Amirs: Die schönste aller Muscheln ist deine Eintrittskarte in eine bessere Welt. Du hast sie heute gefunden!

Der Junge schrie nicht, seine Augen spiegelten das nackte Entsetzen eines zum Wahnsinn gehetzten Tieres. Tränen rollten stumm über seine Wangen. So lag er, bis sich die Zeit eines Besseren besann und verschämt an den Strand zurückkroch.

Qadim rannte dahin, wo die Granate ein tiefes Loch in sein Herz gesprengt hatte. Menschen torkelten herum. Mit der Zeit hörte Abdoul sie schreien und klagen. Er erhob sich und blieb regungslos stehen. Er ahnte, dass kein Schritt ihn je wieder dorthin zurückbringen würde, wo er eben noch gestanden hatte. Kein Gedanke und keine Liebe würden diese Sekunden je tilgen.

Der sich setzende Staub klärte seine Sinne. Ein ätzender Gestank stieg seine Nase hoch. Etwas Warmes rann aus der verkrampft zusammengeballten Hand. Die Muschelschalen hatten sich tief in das Fleisch geschnitten. Aber das tat ihm nicht weh. Er trottete zu seinem Bruder, der schreiend am Boden kauerte. Nicht Strandgut, sondern Tod und Schmerz lagen jetzt zerstreut am Meer entlang herum. Die eben untergehende Sonne zog die Schatten des Schreckens unendlich in die Länge. Erst mit dem Einbruch der Nacht wurde das Ufer von seinem Grauen erlöst.

Abdoul kniete neben Qadim, der heulend das farbige Kopftuch der Mutter in den Händen hielt. Es war unversehrt geblieben und selbst der beißende Geruch von Sprengstoff und verbranntem Fleisch vermochte ihren süßen Duft nicht aus dem Tuch zu verdrängen, niemals. Ohne Worte packte er Qadim am Arm. Für sie gab es hier nichts mehr zu suchen, oder zu finden. Auch die anderen Menschen, die sie kannten, hatten nichts zu geben.

Ihr Haus, das mehr eine Hütte war, lag außerhalb der Siedlung hinter einer Felsnase in der Nähe des Meeres. Gan Or war ein kleines Dorf zwischen Rafaḥ und Ḫān Yūnis, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Ägypten entfernt. Schon ihr Großvater und der Vater des Großvaters waren hier aufgewachsen. Sie alle waren Fischer gewesen und hatten seit je ein kleines Boot am Strand vertäut. Der Vater jedoch fuhr nur noch selten aufs Meer hinaus. Überhaupt konnte niemand mehr sich und seine Familie vom Fischfang alleine ernähren. Die Fische waren längst weggezogen, und so taten es ihnen die Menschen gleich. Nicht ins Meer hinaus, sondern ins Landesinnere zu den großen Zentren oder nach Gaza-Stadt. Um Arbeit zu suchen, gingen sie bis zur großen Mauer, und darüber hinaus.

Oder sie gingen unter die Erde, in einen der zahlreichen Schmuggel-Tunnel nach Ägypten. Die wenigsten blieben und fanden eine bezahlte Beschäftigung in der Landwirtschaft. Ihr Vater hatte Glück und konnte bei einem Schwager im Olivenhain arbeiten. Alle und überall waren sie auf Hilfe angewiesen, um durchzukommen.

Abdoul war sich darüber im Klaren, dass sie zu Hause niemanden vorfinden würden. Erst achtjährig wusste er bereits, dass er nichts würde tun können. Was hätte er denn tun sollen? Die Hütte bestand aus einer Küche und einem kleinen Nebenraum, wo die fünf Kinder auf Matten auf dem Boden schliefen. Die Eltern hatten ihre Schlafplätze in der Küche, welche gleichzeitig als Aufenthaltsraum diente. Es war niemand da. Es brannte kein Feuer und kein Topf stand auf dem Herd.

Der kleine Bruder schluchzte ab und zu. Ohne etwas zu essen, legten sie sich nebeneinander zum Schlafen hin. Aber der Schlaf blieb dieser einsamen Nacht fern. Mit der Zeit verflog bei Abdoul der Schock und er begann leise und bitterlich zu weinen. Bis zum Morgen, der sich durch den Aufruf zum Fadschr in Rafaḥ ankündigte. Wenn der Wind vom Landesinneren her wehte, waren die Rufe des Muezzin zum Gebet mehr zu erahnen als zu hören.

An die folgende Zeit erinnerte sich der Palästinenserjunge nur verschwommen. Hin- und hergerissen zwischen wachsendem Verantwortungsgefühl dem Bruder gegenüber und Trauer und Wut über den Verlust der Familie konnte er nicht klar denken. Während der Beisetzung, an welcher die ganze Siedlung und halb Rafaḥ und Ḫān Yūnis teilnahmen, glänzte das Meer in der Ferne verheißungsvoll. Aber keine Verheißung wurde erfüllt. Übrig blieben Bilder von trauernden Menschen und wütenden Mengen. Vertreter und Aktivisten der Ḥamās waren ebenfalls präsent, wie immer bei solchen Gelegenheiten. Es wurde lautstark über die Ungerechtigkeit lamentiert und eifrig für die eigene Sache geworben.

Die offizielle Stellungnahme Israels klang zynisch: Fünf bewaffnete palästinensische Extremisten getötet, die Raketen auf Israel schießen wollten. Die zivilen Opfer sind unvermeidlich, solange die Ḥamās die Bevölkerung als Schutzschild missbraucht.

Auch die internationale Presse kam an die Beerdigung. Aber niemand und nichts war da, das den Verlust der Brüder hätte erträglicher machen können. Am Ende wusste Abdoul nicht mehr, wo er hingehörte. Es war sich nur sicher, dass er nicht hierbleiben wollte. Hier, an diesem Ort, wo Glück und Unglück Tür an Tür lebten.

Für Onkel Imad war klar, dass die Waisen nicht bei ihm bleiben konnten. Geld und Essen reichten nicht für alle. Es gab nur einen Ort für die Neffen, die Ibn Marwān Madrasa. Eine traditionsreiche, allerdings von radikalen Islamisten für ihre fanatischen Zwecke entfremdete Koranschule in Gaza. Dorthin wurden alle Kinder und Jugendlichen geschickt, für die niemand mehr aufkommen konnte, oder wollte: Egal ob Knaben oder Mädchen, wir stillen den Hunger der jungen Menschen! Soweit das Versprechen der Gottesanbeter.

Am Abend vor der Wegfahrt ging Abdoul alleine an den Strand. Da stand er zum ersten Mal wieder, seit die Raketen eingeschlagen waren, und blickte aufs Wasser hinaus. Die Wellen streichelten den Sandstrand und seine Füße, wie wenn nie etwas geschehen wäre oder je geschehen würde. Von allem, was ihm geblieben war, würde er das Meer am meisten vermissen. Er war sich keineswegs sicher, ob die Muschel, die er nun an einer Schnur um den Hals trug, schon als Einladung der Wasserfrauen gelten würde.

Das soll die schönste Muschel sein? Geh zurück und komm erst wieder, wenn du eine wirklich schöne in den Händen hältst, lachten sie ihn aus. Der Knabe ließ sich auf den nassen Sand nieder und hörte seinen Großvater als wäre es erst gestern gewesen:

Weißt du, Abdoul, Mohammed sagt, die Fische seien zum Fangen und Essen da. Zum Essen, damit habe ich kein Problem. Nur mit dem Fangen hapert es manchmal. Amir lachte verschmitzt. Ist doch klar, welcher vernünftige Fisch lässt sich schon freiwillig fangen? Er kann ja genauso gut wegschwimmen anstatt ins Netz hinein. Oder glauben die Fische, wenn sie sich freiwillig den Menschen zum Fraß vorwerfen, würden sie von Allah im Paradies belohnt?

Nein, nein, etwas anderes treibt sie an. Etwas Älteres, Stärkeres und Schöneres. Und ich sage dir auch, was: Die Wasserfrauen. Sie sind unsere wahren Freundinnen. Jede Gabe des Meeres, jeder Fisch und jede Muschel ist ein Geschenk von ihnen. Eines Tages wirst du die schönste Muschel am Strand finden, die es gibt. Schillernd in allen Farben und von unglaublicher Reinheit wird sie dich verzaubern. Sie ist von einer Wasserfrau hingelegt worden, nur für dich. Diese schönste aller Muscheln wird deine Eintrittskarte in eine bessere Welt sein. Eine Welt ohne Kummer und Sorgen.

Seit der Großvater ihm die Geschichte erzählt hatte, träumte er davon, diese Wasserfrau zu finden. Er verbrachte jede freie Minute damit, nach der einen Muschel zu suchen. Nun saß er also da und hielt die beste aus seiner Sammlung in der Hand. In seinem Inneren spürte er dennoch, dass eine noch schönere auf ihn wartete. Dieses Gefühl stimmte ihn zuversichtlich. Schließlich freute er sich auf die Schule, wo er etwas lernen würde. Zum ersten Mal seit dem Unglück fand er einen ruhigen Schlaf.

Was er noch nicht wusste, war, dass an dieser Schule nichts gelernt werden konnte. Das Programm war die Einstimmung der Schüler auf einen ohnmächtigen Hass gegen das übermächtige Israel. Eine Schule nicht zum Stillen des Hungers, sondern zum Aushungern der Stille. Das Ziel lag letztlich nach dem Tod und nicht davor. Der Onkel befand, dass das der einzig wahre Weg sei. Als Rache und zur Rettung der Ehre der Familie Ibrahim Raḥim, seines getöteten Bruders.

»Das Haus werde ich übernehmen, als Lohn dafür, dass ich euch den Platz in der Schule verschafft habe.« In Tat und Wahrheit hatte er es bereits dem Bruder seiner Schwägerin vermietet. Dies bedeutete einen kleinen aber notwendigen Beitrag in die Haushaltskasse.

»Aber es gehört uns,« bemerkte Abdoul leise.

»Du, halt die Schnauze! Du kannst froh sein, kümmert sich überhaupt jemand um euch!« Er wusste, dass der Junge Recht hatte. Aber wen interessierte das schon. Es waren noch Kinder und ihm völlig ausgeliefert.

»Verschwindet, und seid dankbar, dass Allah für euch sorgt!«, damit kehrte er ihnen den Rücken und lief vom Transporter weg.

Abdoul nahm Qadim bei der Hand und wollte auf die Ladebrücke klettern, als der Fahrer fuchtelnd auf sie zustürzte: »Haut ab, ich nehme kein Lumpenpack mit!«

Ohne zu wissen, woher er den Mut nahm, schrie Abdoul zurück: »Fahr zur Hölle, räudiger Hund – zuerst nimmst du das Geld und dann – « Weiter kam er nicht. Von der Ohrfeige getroffen fiel er zu Boden.

Ein Mann auf dem Laster sagte mit tiefer Stimme: »Lass es gut sein, Farouk, sie haben bezahlt und fahren mit.«

Der Fahrer fluchte vor sich hin und stieg in die Führerkabine ein. Abdoul raffte sich auf und kletterte mit Qadim auf die Brücke.

»Danke«, sagte er zum Mann, der seinen Blick abwandte. Während der holprigen und staubigen Fahrt hielt Abdoul die ganze Zeit über seine Muschel fest.

Die Flucht

Rashid und Kaden hielten Abdoul fest. Ohne eine Miene zu verziehen, boxte ihn Barek mit voller Wucht in den Bauch. Er schnappte nach Luft, Wasser schoss ihm in die Augen. Nicht das erste Mal wurde er von den älteren Schülern geschlagen. Er konnte sich auch durchaus wehren, war kräftig gebaut und kein Angsthase. Aber derart in die Mangel genommen, hatte er keine Chance. Der große Junge schaute ihn stumpf an und holte zum nächsten Schlag aus, diesmal mitten ins Gesicht.

Abdoul schmeckte das Eisen im Blut, welches von der aufgeplatzten Backe in den Mund rann. Er ließ sich nichts anmerken.

»Wo hast du die verdammte Muschel versteckt?«, zischte ihn Barek an. »Du bist eine Schande für die ganze Schule! Man sollte dich zusammen mit den Ungläubigen in die Luft sprengen. Du wirst keine Ruhe haben, bis wir deinen Götzen gefunden und zermalmt haben!«

Sie kannten einander gut genug, um zu wissen, dass es zwecklos war. Lieber würde er sich zu Tode prügeln lassen, als die Muschel herauszurücken. Bis anhin waren die Prügelknaben auch immer von den Lehrern auseinandergetrieben worden. Aber diesmal kam keiner und Barek schlug weiter auf den wehrlosen Jungen ein. Die Geräusche der Stadt nach dem Maghrib drangen gedämpft in den Innenhof der Madrasa. Der Palästinenser biss auf die Zähne, um nicht zu schreien.

Jemand näherte sich ihnen über den mit Steinen gepflasterten Hof. Im Dämmerlicht erkannte er Qadim zu wenig schnell. Dieser nahm die drei Halbwüchsigen und den am Boden liegenden Bruder erst wahr, als er schon fast durch den Torbogen zum Wohntrakt geschlüpft war. Seinem älteren Bruder helfen zu wollen, war fruchtlos. Qadim vermochte so oder so nichts auszurichten.

Überhaupt verstand er nicht, weshalb er die Muschel nicht schon längst dem Lehrer gegeben hatte. Dann würden sie ihn in Ruhe lassen. Stattdessen hing er an ihr und versteckte sie, als wäre sie sein Ein und Alles. Dabei war es ja so einfach: Allah und der Prophet Mohammed waren die Einzigen, denen man gehorchen musste. Dies tat man, indem man die im Koran geschriebenen Gesetze befolgte. Und damit war alles gut, oder zumindest besser. Da stand nirgends etwas von Muscheln, für die man einen Ungehorsam in Kauf nehmen musste. Schon gar nicht, wenn selbst die Lehrer forderten, sie wegzuwerfen.

Abdoul durchzuckte ein Gedanke, vielleicht lassen sie mich zu Tode prügeln? Vielleicht haben die anderen Recht. Vielleicht finde ich den richtigen Weg nie. Dann wird es das wohl gewesen sein.

Aber noch war es nicht soweit. Barek schnappte sich Qadim. Reflexartig sprang Abdoul auf und stürzte sich auf den älteren Mitschüler. Rashid und Kaden versuchten vergeblich, ihn wieder auf den Boden zu drücken. Der auf einmal Überstarke schlug wie eine Furie um sich. Erst später bemerkte er den Stein, den er in der Hand hielt. Qadim schrie auf und wehrte sich ebenfalls mit Händen und Füßen. Im wilden Handgemenge bemerkten sie auf einmal ein dumpfes Krachen. Es klang, wie wenn ein Tonkrug in einem Sack zerschlagen würde. Alle vier starrten auf Qadim, der regungslos am Boden liegen blieb.

Bevor Abdoul etwas unternehmen konnte, packte ihn Barek am Hals und höhnte ihm ins Ohr: »Sieh, was du angerichtet hast, Abdoul ibn Ṣadafah. Hurensohn einer Muschel! Das wirst du büßen, darauf kannst du Gift nehmen.«

Aus dem Gebetsraum waren jetzt Stimmen zu hören. Die Burschen ließen von ihm ab und verschwanden durch den Torbogen. Abdoul kniete neben Qadim nieder und drehte den leblosen Körper zu sich. Etwas Warmes floss über seine Hände. Das Blut seines kleinen Bruders. Besinnungslos hockte er sich nieder und drückte den Kopf sanft an seine Brust. Seine Tränen vermischten sich mit dem Blut zu einem schmierigen Rinnsal.

Welcher vernünftige Fisch lässt sich schon freiwillig im Netz fangen? Er kann ja genauso gut wegschwimmen statt ins Netz hinein …

Er wollte die Stimme nicht hören. Weshalb hatte ihm Großvater nicht einfach die Wahrheit gesagt? Wieso hatte er von Wasserfrauen geredet, wenn es doch nur Allah und den Propheten gab? Niemand erschien, um Qadim zu retten. Kein Prophet, kein Allah, keine Wasserfrau, kein Großvater, niemand!

Zorn stieg in ihm empor. Er begann, alles darin zu tünchen. Diese Madrasa, wo nichts als Hass auf alle anderen gelehrt wurde. Er verfluchte Amir, der ihm nichts als Märchen aufgetischt und Hoffnung auf einen falschen Weg gemacht hatte. Die Mitschüler und die Juden, die nur Verderben und Unglück mit sich brachten. Er hasste sich selber dafür, dass er nichts ausrichten konnte. Er war ja nicht einmal imstande, seinen Bruder zu beschützen.

Dem Zorn folgte Verzweiflung. Verzweiflung darüber, dass auch Qadim Vaters Ehre nie mehr würde retten können. Es war nun an ihm alleine, das zu tun. Ein Gedanke, der ihn schließlich traurig stimmte. Nicht aus Angst, sondern aus Ohnmacht vor der Aufgabe, die ihm auferlegt war.

Warum hat mir Großvater denn nicht gesagt, dass es die Wasserfrauen gar nicht gibt? Dass die Fische entweder aus lauter Dummheit oder von Mohammed getrieben ins Netz gehen?

Wie vermisste er ihn doch! Er würde ihm alles erklären und Mut machen. Aber Großvater war tot. Er musste nun seine Familie rächen. Gerechtigkeit, so wurde ihnen beigebracht, führte über den Glauben ins Paradies. Was aber war gerecht für Qadim? Abdoul wollte helfen, wollte rächen und blieb doch machtlos.

Nahende Schritte brachten ihn zu Sinnen. Wenn Barek mit seiner Horde zurückkam, war es um ihn geschehen. Voller Panik sprang er auf und rannte durch das große Eingangstor hinaus vor die Schule. Einzig zwei Alte schlenderten langsam die enge Gasse hinunter. Es war unterdessen dunkel geworden. Die Schritte der beiden Männer wurden leiser und leiser.

Der Junge war bereits die Gasse hinauf und um die Ecke gerannt, als er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Die Muschel! Die dunklen Gedanken, die vorhin durch seinen Kopf gejagt waren, waren wie weggeblasen. Er hatte die Muschel vergessen. Ich muss die Muschel holen! Aber wie sollte er das anstellen?

Vor einiger Zeit hatte er sie im Vorratsraum neben der Küche hinter einem losen Ziegelstein versteckt. In der Küche wurde jetzt gekocht, dann gegessen, später Tee getrunken und anschließend bis tief in die Nacht hinein palavert. Wie sollte er da unbemerkt in die Kammer gelangen? Unmöglich! Vielleicht wäre es doch besser, ohne die Muschel abzuhauen. Sie hatte in den zwei Jahren hier genug Unglück über ihn gebracht. Zunächst Zureden, dann Strafen, Prügeln und zuletzt Qadim …

Beim Gedanken an seinen Bruder wurde ihm erneut schwindlig. Er kauerte sich nieder. Sein Großvater hat ihm nicht gesagt, dass eine Muschel dermaßen viel Unheil bringen konnte. Die Wasserfrauen waren immer nur gütig. Vielleicht sind sie wütend, weil ich an der ganzen Geschichte zweifle?

In seinem Kopf drehte sich alles und er musste sich hinlegen. Nach kurzer Zeit schreckte er auf. Er glaubte, Schritte und Stimmen gehört zu haben. Aber er hatte sich getäuscht. Niemand kam um die Ecke gebogen. Die Gasse blieb menschenleer. Komisch, weshalb verfolgen sie mich nicht? Sein Bauch schmerzte. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Er rappelte sich erneut auf und bog in eine Seitengasse ab. Irgendwie wollte er nicht glauben, dass sein Großvater oder die Muschel schuld an der Misere waren.

War nicht eher die Schule schuld daran? Hat nicht schon sein Vater gemeint, dass die Koranschulen der Radikalen keine guten Schulen sind. Statt etwas Rechtes zu lernen und zum Arbeiten angeleitet zu werden, werde die Jugend in den Tod getrieben – aber wofür? »Was nützte es, wenn meine Kinder im Paradies sind und ich selber alt und gebrechlich hier verkümmere?« Vater hätte sie ganz bestimmt nicht hierher geschickt.

Alles, was er bisher verstanden hatte, war, dass Hass keine Gerechtigkeit bringt, sondern Unglück und Tod. Und er konnte jetzt lesen und schreiben. Das war das Einzige, was ihm gefiel. Vielleicht würde er beim Versuch, die Muschel zu holen, selber sterben. Dann war wenigstens alles vorbei. Oder eben nicht, weil dann seine Familie ungerächt bliebe und er nicht in das Paradies käme? Derart grübelnd dämmerte er endlich ein, bloß, um kurz darauf wieder hochzufahren. Er überlegte hin und her, ohne einen Entschluss fassen zu können.

Weiter vorne kroch er zwischen zwei Mauern unter eine heruntergestürzte Betondecke. Er wartete. Lehrer und Schüler suchten definitiv nicht nach ihm. Er hatte keine Ahnung, wo er war. Der einzige Weg, den er in den knappen zwei Jahren in dieser Stadt kennen gelernt hatte, war in Richtung der Ibn-Marwān-Moschee. So hockte er zusammengekrümmt da und begann zu frösteln.

Das Kauern und die kriechende Kälte erinnerten ihn an die Ausfahrten im Fischerboot, zu welchen ihn Amir ab und zu mitnahm. Mitten in der Nacht legten sie dann los, damit sie im Morgengrauen weit vor der Küste die Netze auswerfen konnten. Auf der langen Fahrt kuschelte er sich jeweils auf dem zusammengerollten Netz vorne im Boot ein und schaute voraus. Obwohl in Mutters Decke eingewickelt, wurde ihm mit der Zeit kalt. Dem Frösteln jetzt fehlte jedoch etwas Entscheidendes: der Geschmack von Salzwasser.

Sein Bauch pochte mehr als vorhin. Dafür wurde ihm bewusst, was er die letzten zwei Jahre am meisten vermisst hatte: Den Blick vom Boot zum Silberstreifen am Horizont, der den neuen Tag ankündete. Manchmal begleiteten Delfine das Fischerboot. Mit den verschmitzt wirkenden Schnauzen sprangen sie lässig Kapriolen. Halb eingelullt vom monotonen Tuckern des Zweitakters glaubte er jeweils, zwischen den Fischen noch etwas anderes zu entdecken. Eine Wasserfrau, die ihm freundlich zuwinkte. Aber jedes Mal, wenn er daraufhin hellwach wurde und genau hinsah, war sie bereits wieder verschwunden. Wann war er zum letzten Mal auf dem Meer gewesen?

Wenn er die Muschel holen wollte, musste das noch diese Nacht geschehen. Er hatte keine Ahnung, wie spät es war. Gaza-Stadt war inzwischen verstummt. Stöhnend erhob er sich und fand nur mühsam zurück zur Schule. Sein Unterleib stach bei jedem Schritt. Der Knabe schob das Eingangstor sorgfältig eine Handbreit auf. Er wartete eine Weile, um sicher zu gehen, dass niemand das Quietschen der Scharniere gehört hatte. Gerade als er durch den Spalt schlüpfen wollte, überkam ihn der Gedanke. Und wenn Qadim noch im Hof liegt, wie so viele damals am Strand? Schreckliche Bilder stiegen in ihm auf. Längst vergessen geglaubte Bilder. Ihm wurde speiübel.

Von der Gasse her vernahm er Schritte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich geschwind in den Hof zu zwängen. Im tiefschwarzen Schatten schmiegte er sich an die Mauer. Schon betraten zwei Männer den Hof und schlossen das Tor hinter sich. Glücklicherweise hatten sie keine Lampe dabei. Zügig verschwanden sie im Gebäudeinneren.

Abdoul schlich der Wand entlang um den Platz herum. Hier hätte sein Bruder liegen müssen. Aber da lag niemand. Unsicher, ob er darüber erleichtert sein sollte, tappte er weiter in den großen Eingangsflur. Links lag die Küche. Sie war leer. Nur der süßliche Duft der Wasserpfeifen hing noch in der Luft. Er blieb stehen und horchte: Totenstille. Den Riegel der schweren Türe zur Vorratskammer vermochte er nur mit Anstrengung zurückzuschieben.

Drinnen war es stockfinster und roch nach Gewürzen, vergammelten Fleisch und verfaultem Gemüse. Der Ziegelstein, hinter dem er die Muschel versteckt hatte, befand sich in der Außenwand, etwa auf Kniehöhe. Gleichwohl musste er sich Stein um Stein vortasten, bis er ihn gefunden hatte. Das dauerte eine Ewigkeit. Vorsichtig zog er den losen Ziegel hervor und langte in das Loch. Da lag sie noch, eingewickelt in einem Fetzen altem Zeitungspapier. Mit der Erleichterung überkam ihn zugleich große Müdigkeit.

Der Weg zurück auf die Gasse dauerte lang, verlief aber ohne Zwischenfall. Die Nacht war nun fast vorüber. Zwischen den Häusern hindurch konnte er bereits das erste Licht am Horizont erahnen. Er kehrte ihm den Rücken zu und lief in Richtung Stadtrand. Mit etwas Glück könnte er die Gestade noch vor dem Morgengebet erreichen und dann …

Sein Bauch tat jetzt höllisch weh. Das geht vorbei, wenn ich mich nur ein wenig hinlege. Die Frühaufsteher musterten den Jungen in seinem blutverschmierten Oberhemd befremdet. Er nahm sie gar nicht wahr. Einfach hinlegen.

Ein paar Straßen weiter fand er hinter einem Haufen Schutt einen Unterschlupf. Es war der Abfallberg einer angrenzenden Flüchtlingssiedlung, von denen es inzwischen rund um Gaza eine Menge gab. Der Abfall wanderte Sanddünen gleich immer weiter in Richtung Stadtzentrum. Ächzend harrte Abdoul aus, aber die Bauchschmerzen vergingen nicht. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er spürte Salz auf seinen Lippen, frischen Fahrtwind in den Haaren.

Großvater?

Der Ruf des Muezzin zum Morgengebet vermischte sich mit dem anschwellenden Rauschen der Stadt. Die Morgendämmerung brach herein.

Ankunft

Françoise saß in Gedanken versunken im Hubschrauber und schaute nach Osten. Die Sonne kündigte sich mit einem blassen Streifen am Horizont an. Das Meer war wie zu Blei erstarrt. Neben ihr war Cheng eingeschlafen. Sie befanden sich auf dem Weg von der IWAC-Forschungsstation in Zypern auf das Kommandoschiff Malta III. Dieses lag fünf Seemeilen vor der Küste Gazas vor Anker. Dort sollten sie Ted treffen, um über den Stand der Entwicklungsarbeiten und die Vorbereitungen für die Bildungsoffensive im Gazastreifen zu sprechen.

Plötzlich gab es einen lauten Knall. Der Hubschrauber hing einen Augenblick lang unbeweglich in der Luft, bevor er knarzend einen gewaltigen Ruck nach unten machte. Cheng, der sich dabei den Kopf an der Rückenlehne angeschlagen hatte, schaute verwirrt zu Françoise. Ihre Gesichtsfarbe wurde fahl wie das Morgenlicht. Über die knisternden Kopfhörer meldete sich der Pilot in gebrochenem Englisch: »Sorry, eine Fehlzündung im Hauptmotor. Kein Grund zur Panik, alles im Griff. Wir landen in einer halben Stunde auf der Malta III.«

In diesem Moment küsste die Sonne den Horizont und begann, ihr warmes Licht zu verstrahlen, womit auch die Farbe in das Gesicht der adretten Französin zurückkehrte.

»Das hat mich ganz schön erschreckt.«

Cheng nickte und schaute aus dem Fenster: »Das haben wir davon, dass wir mit ausgemusterten russischen Militärhubschraubern fliegen dürfen.«

»Apropos russisch, hast du die Proben von Nowaja Semlja schon erhalten?«

»Ja, die Plaques sind angelegt und die Rekombination ist in Vorbereitung.«

»Ich bin gespannt, wie sich die arktischen Algen im warmen Mittelmeerwasser bewähren. Es wäre zu schön, wenn die neuen Hybrid-Algen die erhoffte katalytische Wirkung entfalten würden.«

»In der Theorie klingt das gut, aber praktisch? Ich traue dem Biotop vor Polis nicht. Allen Wasseranalysen zum Trotz, irgendetwas passt da nicht zusammen.«

»Aber in Zypern gibt es nach wie vor das sauberste Mittelmeerwasser.«

»Vielleicht ist es immer noch zu schmutzig?«

»Oder zu sauber? Wenn ich an die Verhältnisse beim Gazastreifen denke …«

»Dass die Laborbedingungen zu steril sind, ist klar. Wenn wir aber am Schluss jede Anlage genau auf die örtlichen Wasserbedingungen einstellen müssen, werden wir den erforderlichen Quantensprung in der Entsalzung nie erreichen.«

»Nein, viel zu aufwändig.«

»Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob wir einen Denkfehler gemacht haben«, fuhr Cheng fort.

»Die mechanische Entsalzung mit Hilfe von solaren und biologischen Katalysatoren zu verbessern, scheint mir nach wie vor richtig.«

»Ich bin mir nicht so sicher. Wäre es nicht besser, zusätzlich einen biochemischen Prozess in Betracht zu ziehen?«

»Das haben wir oft genug diskutiert. Jede Projektanalyse zeigt, dass ein solcher Ansatz nie zu einer Lowtech-Anlage führt. Es bleibt immer Biotechnologie auf Hightech-Niveau.«

»Wir müssten ein komplett eigenständiges Biotop entwickeln, welches zudem extrem anpassungsfreudig ist. Eine Art Ursuppe zur Wasserreinigung.«

Eine Zeit lang blieb es ruhig in den beiden Kopfhörern.

»Immerhin hat ›Phoenix‹ in den zwei Jahren schon eine durchschnittliche Verbesserung um zehn Prozent gebracht«, fuhr Françoise fort, »das ist für sich schon ein gutes Resultat – mit den entsprechenden wirtschaftlichen Implikationen.«

»Schon, aber ich sehe nur die Grenzen. Schließlich wollen wir eine Revolution herbeiführen, die auch die Industriestaaten nicht mehr ignorieren können.«

»Vielleicht müssen wir doch ernsthaft über einen zweiten Forschungsstrang nachdenken?«

»Ich bin mir ganz sicher, dass wir das müssen. Ich nehme das Thema nächste Woche mit Charles und Thomson am MIT auf.«

Die Malta III war von weit her zu sehen. Das Schiff lag ruhig im blauen Ozean. Dahinter kam der Küstenstreifen der Levante immer näher. Im milden Schein der Morgensonne präsentierte er sich braun und sanft. Man hätte nicht vermutet, dass hier einer der am längsten andauernden und verhängnisvollsten Konflikte der Erde zu Hause war. Etwa drei Seemeilen näher an der Küste lagen verstreut die Schiffe Polaris VII, Stella 2 und Southern Cross I vor Anker. Es war die Versorgungsflotte der IWAC.

»Willkommen an Bord«, schrie ihnen Ted durch das abklingende Brausen der Rotorblätter zu, »ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Flug?«

Françoise und Cheng antworteten einstimmig mit »Ja« und zwinkerten sich zu.

»Der Kaffee wartet«, sagte Ted und führte sie in den Besprechungsraum auf dem Oberdeck. Die Malta war früher ein mittelgroßes Kreuzfahrtschiff gewesen. Dank Charles’ exzellenten Kontakten zu Reedern und zur US-Navy war es für ihn ein Leichtes, Occasionsschiffe für seine Zwecke zu rekrutieren und umzurüsten.

Im Inneren war alles in hellem Grau gehalten, ergänzt mit Smaragdgrün, den Farben des Emblems des International Water Concortium IWAC. Dieses zeigte zwei Delfine, die sich im Sprung über einen Wellenkamm kreuzten, jeder mit einer Phoenixfeder in der Schnauze. Im Besprechungsraum begrüßte sie Teds Assistentin. Nachdem alle mit dem nach griechischer Art gebrauten Kaffee bedient waren, begann die Leiterin der IWAC die Sitzung.

»Der Fortschritt der Pilotanlage in Zypern ist zwar groß, leider sind aber die Hürden in der Kombination herkömmlicher Entsalzungs-Techniken mit biotechnischen Komponenten höher als erhofft. Das wirkt sich momentan noch nicht auf unseren Fahrplan aus, früher oder später könnte das jedoch zur Achillesferse des gesamten Unternehmens werden. Wir werden wohl bereits verworfene alternative Ansätze erneut diskutieren müssen. Das ist aber nicht der Grund für unser Zusammenkommen heute«, endete Françoise mit einem auffordernden Blick zu Ted gewandt.

»Ja – ähm, wir haben hier keine Schwierigkeiten, alles läuft nach Plan.«

Ted schaute erwartungsvoll in die Runde.

»O.K., verschiedene radikale Splittergruppen scheinen nicht gerade überglücklich zu sein. Ich meine, wir füttern die Ärmsten nun schon zwei Jahre durch, geben Medikamente ab und versuchen, die Flüchtlingssiedlungen einigermaßen ordentlich zu halten. Aber die Pistoleros sind ja nicht blöd. Auch wenn sie uns weder den Israelis noch den Weltgutmenschen zuordnen können, merken sie, dass wir ihr Volk stärker durchdringen, als ihnen lieb ist. Vor allem, dass wir die Leute beschäftigen, stößt bei ihnen sauer auf.«

»Zu Recht«, warf Françoise ein, »das ist ja gerade der heikle Punkt.«

»Das meine ich ja. Immer weniger Palästinenser rennen zur Mauer, um drüben nach Arbeit zu suchen. Auch wenn unsere Taglöhner nicht mehr als den notwendigsten Lebensunterhalt verdienen können – das motiviert offensichtlich etliche. Das ist der erfreuliche Teil.«

»Und der unerfreuliche?«

»Wenn wir unseren Informanten Glauben schenken wollen, dauert es nicht mehr lange, bis die Radikalen unsere Aktivitäten ebenfalls ins Visier nehmen. Was dann geschieht, können wir nur erahnen. Zusätzliche Unterstützung dürften sie von gewissen Händlern erhalten, das Schmuggelgeschäft mit Ägypten nimmt rasant ab.«

»Was sollen wir deiner Meinung nach tun?«

»Wir könnten einen Teil ihrer Ausfälle bezahlen.«

»Gut.«

»Gut? Wir sprechen hier von mehrstelligen Millionenbeträgen.«

»Nicht so gut, aber auch O.K.« Françoise verzog keine Miene, als sie ein paar Notizen hinkritzelte.

»Nach zwei Jahren versorgen wir rund dreißig Prozent aller Palästinenser im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln, Kleidern und den Medikamenten«, fuhr Ted fort. »Vor allem natürlich in den Flüchtlingslagern. Mit der Feinverteilung und Logistik beschäftigen wir etwa fünf Prozent der Bevölkerung.«

»Das ist ein beachtlicher Erfolg«, merkte Cheng an.

»Ja, wir haben in der Tat offene Türen eingerannt. Die anderen Hilfswerke raufen sich die Haare, denen bricht ihr gesamtes Geschäft weg.«

»Müssen wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen?«

»Dreißig Prozent Versorgung, fünf Prozent Arbeit, Tendenz steigend – wir hoffen, damit den radikalen Gruppierungen und der Ḥamās bereits so viel Wasser abgegraben zu haben, dass ihr Rückhalt in der Bevölkerung für Aktionen gegen uns massiv geschwunden ist. Zudem können sie uns politisch noch immer nicht klar zuordnen.«

»Ted, Meister des nicht-Bekanntheits-orientierten-Marketings«, spottete Françoise.

»Du hast gut lachen«, sagte Ted.

»Nein, im Ernst, du machst einen großartigen Job. Ich weiß, wie schwierig es ist, unser Engagement bedeckt zu halten. Und ich bin überzeugt, dass wir weniger zu befürchten haben, als den Radikalen lieb ist. Von Charles habe ich gestern erfahren, dass er mit Eizenburg und Šarīf über die neuesten Erhebungen der Grenzgänger aus dem Gazastreifen gesprochen hat. Sie sind übereingekommen, die effektiven Zahlen nach wie vor zu verfälschen. Die Abwendung von den israelischen Arbeitgebern muss im Moment noch nicht in die Welt hinausposaunt werden. Offenbar ist es auch Eizenburg noch immer ernst und er lässt den Wegfall durch Palästinenser aus dem Westjordanland kompensieren. Auf der anderen Seite hat Šarīf bis jetzt noch gar nichts erreicht. Fatḥ und Ḥamās sind sich offiziell und inoffiziell keinen Schritt nähergekommen.«

»Das finde ich gar nicht so schlecht«, sagte Ted, »solange sich bezüglich der Ḥamās nichts bewegt, können wir unsere radikalisierten Gegner besser einschätzen.«

»Wir wollen nur hoffen, dass der schwelende Konflikt nicht erneut explodiert wie das letzte Mal, als die Israeli im Gazastreifen einmarschierten.«

Während einer Pause gingen Françoise und Ted an die frische Luft. Sie standen nebeneinander an die Reling gelehnt und schauten in Richtung Land. Ted wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, als ihn Françoise in die Seite stupste: »Sieh mal dort unten, liegt da nicht jemand im Boot?«

Tatsächlich. Aus der Entfernung war jedoch nicht auszumachen, wer im Schlauchboot war. Gleich darauf kamen zwei Männer und hievten einen leblosen Körper auf die Gangway, die achtern im Wasser schwamm. Sie verschwanden mit ihm im Inneren des Schiffes. »Ich hoffe, dem Mitarbeiter ist nichts Schlimmes passiert«, sagte Ted zwischen zwei hastigen Zügen an seiner Zigarette, »ich kümmere mich nach der Sitzung darum.«

Zurück im Besprechungsraum fuhr Françoise fort: »Und nun zum Thema Bildung. Wir haben beschlossen, unsere Initiativen vorziehen.«

»Wann? Wer ist wir?«, fragte Ted erstaunt.

»Charles und ich.«

»Sicher, wofür braucht es auch ein Management Board. Oder einen operativen Leiter vor Ort – «

»Ted – «

»Was glaubt ihr eigentlich, was ihr könnt – «

»Ted, bitte, wir – «

»Ich reiße mir hier den Arsch auf, während ihr über alle Köpfe hinweg entscheidet. Wofür braucht ihr mich überhaupt …?« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.

»Niemand will dich übergehen«, erwiderte Françoise bestimmt, »ich weiß deine Arbeit mehr als zu schätzen. Wirklich! Und wenn du mir sagst, dass wir für die Initiative noch nicht bereit sind, dann verschieben wir sie. Aber bitte hör dir zuerst den Plan an.«

Die beiden starrten sich schweigend an.

»O.K.«, lenkte Ted schließlich ein.

»Für die Ausbildung der in zwei Jahren benötigten Facharbeiter in unserer Pilotanlage kooperieren wir mit dem University College of Applied Sciences in Gaza. Damit müssen wir für die erste Phase nicht alle Fachkräfte aus dem Ausland herholen. Falls es in Ordnung ist und wir die Bewilligung erhalten, können wir die ersten Kurse in zwei Monaten starten. Geeignete Studenten rekrutieren wir in erster Linie bei den bereits engagierten Hilfskräften.«

Ted nickte widerwillig.

»Für die allgemeine Grundausbildung arbeiten wir mit ›Lehrer ohne Grenzen‹ zusammen.«

»›Lehrer ohne Grenzen‹«, murmelte Cheng, »das passt.«

»Wie meinst du das?«

»Ich habe mir immer Ausbildungscamps vorgestellt, aber der Ansatz fliegender Schulen ist für die Bildung der breiten Bevölkerung hier besser geeignet.«

»Und es ist und bleibt ein Generationenprojekt. In den nächsten zwei Wochen erarbeitet Ismail mit dir zusammen die Einsatzplanung«, fuhr Françoise zu Ted gewandt fort. »Er ist Arabischlehrer aus Jordanien und designierter Projektleiter bei ›Lehrer ohne Grenzen‹. Der Einsatz in Gaza ist auf fünf Jahre beschränkt.«

Teds Ärger war so schnell verflogen, wie er aufgekommen war, und die weiteren Besprechungen verliefen reibungslos.

Am frühen Nachmittag bestiegen Francoise und Cheng den Hubschrauber in Richtung Cairo International Airport. Gleich nach dem Start bemerkte Françoise, dass das Boot immer noch an der Malta vertäut war. Sie hatte ganz vergessen, Ted nach dem Mann zu fragen. Je höher sie sich in die Luft schraubten, desto deutlicher hoben sich im Osten die Umrisse des Gazastreifens ab. In der Ferne war die Mauer auszumachen, welche sich wie eine Schlange um das nicht annektierte Gebiet wand. Innen war es hoffnungslos dicht, außen mehrheitlich dünn besiedelt.

Auf dem Meer bot sich währendem ein merkwürdiges Bild. Die drei IWAC-Frachtschiffe ankerten in regelmäßigen Abständen vor der Küste. Als ob die großen Checkpoints an der Mauer auf das Meer hinausgespiegelt worden wären. Die Versorgungsflotte war jeden Nachmittag in einen unaufhörlichen Strom von kleinen und kleinsten Booten eingebunden. Wie Ameisenstraßen zogen sich die Linien von den Schiffen zum Strand hin. Nur, dass die Menschen hier nicht zur Kontrolle anstehen mussten. Seit knapp zwei Jahren wurden so über eine halbe Million Palästinenser im Gazastreifen mit dem Wichtigsten versorgt.

Beim Gedanken daran überkam Françoise ein Schauer. Für zehn Jahre hatte die IWAC die Ressourcen dafür bereitgestellt. Bis dann musste die Versorgung dieses Küstenstreifens wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. Ein ehrgeiziges Ziel.

Walfänger

Wie jeden Tag nach dem Morgengebet machte sich Haīkal mit der kleinen Schar von der Flüchtlingssiedlung al-Qubāʾ auf, um in der Stadt etwas zu tun. Seine Begleiter waren verwaiste Kinder, die ohne Eltern oder Angehörige in der Siedlung lebten. Die meisten kamen, wie die Flüchtlingsfamilien auch, aus den noch ärmeren Gebieten im Süden des Gazastreifens. Oder aus der Umgebung der israelischen Städte Netivot oder Sederot, aus denen sie verjagt worden waren. Hier mussten die Waisen unter ihnen von nun an selber groß werden. Einige fanden Anschluss bei anderen Familien aus dem gleichen Dorf oder aus Nachbardörfern. Andere Kinder fanden gar keinen Anschluss.

Bis vor einigen Jahren waren zuerst die PLO, anschließend die Fatḥ und zuletzt die Ḥamās die einzigen palästinensischen Organisationen gewesen, welche sich um diese Kinder kümmerten. Nicht immer nur aus humanitären Gründen, sondern häufig aus politischem Kalkül. Damit verschaffte man sich Ansehen und gewann die einheimische Bevölkerung für seine Ziele. Häufig wurden die Kinder in einschlägigen Koranschulen untergebracht. Dass sie später, als junge Erwachsene, leicht für selbstmörderische Attacken zu gewinnen waren, wurde bald zu einem allgemein akzeptierten Nebeneffekt dieser Art der Fürsorge.

In der seit Generationen verfahrenen Situation zwischen Palästina und Israel hat sich die Überzeugung von der Notwendigkeit des Kampfes langsam in den Herzen der Palästinenser eingenistet. Für die meisten Menschen ging es dabei einfach ums Überleben. Für einige wenige, die sich außerhalb von Palästina in der nach Attraktionen lechzenden Medienwelt einen Namen errungen hatten, ging es um die nicht verhandelbare Frage von Glauben und Recht. Sie wurden zu rühmlichen Namen im heiligen Kampf gegen die Besatzer und Ungläubigen.

Vor zwei Jahren begann sich indes in al-Qubāʾ und in den anderen Flüchtlingssiedlungen etwas zu ändern. Neben den Einheimischen und den wenigen internationalen Helferorganisationen schlich sich ein neuer Anbieter langsam aber unaufhörlich in die Gemüter der Flüchtlinge. Auf einmal war die Ḥamās nicht mehr die einzige Organisation, die mit Parolen und Essen präsent war. Zwar blieb sie die einzige, welche Propaganda machte. Aber diese andere Gruppierung gewann ständig an Einfluss. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Sie schienen unbeschränkten Zugriff auf Nahrungsmittel, Medikamente und Kleidung zu haben. Ein nicht abreißender Strom dieser Güter floss direkt zu den bedürftigen Menschen, und das waren hier eigentlich alle.

Bereits in der ersten Woche machte sich Haīkal bei den ›Neuen‹ beliebt: »Seht an, die neuen Gutmenschen sind gelandet. Sie bringen Reis und Brot, Allah sei Dank. Sie helfen uns, tatenlos fett zu werden.«

»Seht nur«, lachte ein untersetzter Mann mit einer ausladenden Verbeugung und Armbewegung zurück, »der Fastenbruder von al-Qubāʾ gibt uns die Ehre. Weil er uns nichts abnimmt, müssen wir uns selber vollstopfen.«

Haīkal war sich nicht gewohnt, dass ihm jemand Paroli bot, aber er fasste sich schnell. Üblicherweise waren die ausländischen Helfer entweder aufgeblasen und arrogant oder ruhig und wortkarg, selten aber witzig. Oftmals waren es Amerikaner oder Europäer. Die hier schienen jedoch alle aus der Region zu kommen.

»In der Tat«, sagte Haīkal, »du hast kein Essen mehr nötig – «

»Im Gegenteil zu dir«, unterbrach dieser den schlaksigen Jungen. Er kramte in einem Sack auf dem Tisch und hielt Haīkal einen Farareer hin: »Da nimm und iss in Frieden«.

Haīkal schaute ihn verdutzt an, nahm das süße Gebäck jedoch ohne zu zögern. Er konnte sich kaum erinnern, je so etwas Leckeres in die Hände gekriegt zu haben.

»Danke«, sagte er in normalem Ton, »ich heiße Haīkal.«

»Ich bin Ḥusām, Ḥusām Ḫalīl aus Ägypten …«

Die beiden schauten einander an und bevor sich Haīkal zum Gehen abwandte, sagte Ḥusām: »… und wir können Leute brauchen, die uns ein wenig unter die Arme greifen.«

Es war das erste Mal, dass der Fünfzehnjährige um Hilfe gefragt wurde. Haīkal war vor drei Jahren nach Gaza gekommen, um Arbeit zu finden. In dem kleinen Dorf nahe der israelischen Grenze, wo er aufgewachsen war, gab es kein Auskommen mehr für ihn. Und die Mauer hielt Kinder und Jugendliche unnachgiebig in ihrer eigenen Welt gefangen. Aber auch hier gab es längst nicht genügend Arbeit für jeden, und so fristete er ein frustrierendes Dasein in der großen Stadt. In der Siedlung fand er genug zum Überleben sowie gleich gestrandete Jungen in seinem Alter. Die Tage verbrachte er gezwungenermaßen mit Betteln und manchmal mit Stehlen.

Den Lockrufen der Ḥamās war er bis anhin nicht erlegen, zu dumm und fad schienen ihm die Geschichten vom Paradies und von den Märtyrern, die ihm aufgetischt wurden. Denn mit Geschichten, da kannte sich Haīkal aus. Er hatte sich bereits als Kind im Dorf als Erzähler beliebt gemacht. Eine Gabe, die das Leben zwar nicht einfacher, aber oftmals erträglicher machte.

»Und?«

Haīkal war mit offenem Mund stehen geblieben. Die Frage hatte ihm doch echt die Sprache verschlagen. Noch war er sich nicht sicher, ob er sich über das Angebot freuen oder ärgern sollte. Was würde er den ganzen Tag lang tun, wenn er sich schon am Morgen den Bauch vollgeschlagen hatte? Zudem war er in der Zwischenzeit sein eigener Herr. Umgekehrt war es verlockend, einem quirligen Ägypter zu helfen. Das konnte ganz lustig werden.

»Was ist das für Arbeit?«, wollte er wissen. »Ich habe keine Zeit für, für unnütze Handlangerdienste, ich bin ein gelernter – ein gelernter … Maurer nämlich – und ich bombe mich nicht in den Himmel. Seid ihr Ḥamās-Leute?« Haīkal biss sich auf die Lippe. So lausig hatte er schon lange nicht mehr formuliert.

Ḥusām verkniff sich das Lachen: »Nein, wir sind unabhängig und verkaufen keine Fahrkarten, weder ins Paradies noch in die Hölle. Wir brauchen einfach Leute, die uns beim Transport der Waren vom Meer hierher helfen. Es ist auch bloß eine Arbeit für den Nachmittag, ohne Bezahlung. Zu Essen erhalten so oder so alle, ob sie helfen oder nicht.«

»Das heißt, es ist nicht anstrengend, völlig langweilig und bringt nichts«, fand Haīkal die Sprache wieder, »das klingt in der Tat nach dem idealen Job für einen wie mich. Und wenn ich dann groß und stark bin, dann kann ich ja noch immer Maurer oder Bombenleger sein.«

Diesmal musste der Ägypter lachen. »Dann hoffe ich nur, dass du nicht so schnell groß wirst. Also dann bis morgen nach dem Ẓuhr.« Mit einem Handschlag war die Sache geregelt. Haīkals Augen strahlten, als er vom Verteilungsposten in die Siedlung zurücklief und in den Farareer biss.

In den zwei Jahren, in denen er seither jeden Nachmittag zur Landungsstelle am Strand gelaufen war, hatte sich seine Aufgabe nicht verändert. Nur war er inzwischen zu einer Art Vorarbeiter aufgestiegen und führte eine Schar anderer Kinder und Jugendlicher an, die mithalfen. Die Arbeit war einfach und nützlich. Es ging darum, die Lebensmittel und anderen Güter von den kleinen Booten zu entladen und zu Fuß mit Anhängern nach al-Qubāʾ zu transportieren.

Haīkal und sein Trupp waren nicht die einzigen, welche die wenigen Kilometer hin- und hereilten. Unzählige Gruppen taten dasselbe. Auch Mädchen und Frauen halfen mit. Mit der Zeit wurden die Waren nicht nur zur Flüchtlingssiedlung gebracht, sondern überallhin. Es hieß, dass der ganze Gazastreifen auf diese Weise von den drei großen Frachtschiffen vor der Küste versorgt wurde.

Bei den Hilfslieferungen, welche die Ḥamās verteilte, stand immer der Absender zuoberst. Weizen aus Russland, Reis aus Thailand, Decken und Zeltplanen aus Frankreich. Waren vom Roten Halbmond, vom Roten Kreuz, von der UNESCO, der EU und so weiter. Zwar hatte diese Organisation offiziell auch einen Namen, aber niemand verstand ihn. Sie hatten sich angewöhnt, vom Walfisch zu sprechen. Die Delfine auf dem Emblem der großen Schiffe schienen ihnen zu klein dafür. Denn wie beim größten aller Meeresbewohner schien auch diese Non-Profit-Organisation unendlich viel herzugeben. Die palästinensischen Helfer bezeichneten sich selber bald Walfänger.

An den Vormittagen streifte Haīkal mit seinen Freunden in Gaza umher. Sie hielten nach brauchbarem Schwemmgut Ausschau, welches die Schutt- und Abfallhaufen in die Straßen gespült hatten. Alles wurde inspiziert. Es kam zwar nicht oft vor, aber ab und zu fanden sie noch etwas Brauchbares. Diese Dinge konnten in der Siedlung gegen Esswaren eingetauscht werden, früher. Heute, wo die Leute genügend zu Essen hatten, wurden andere Sachen eingetauscht, die irgendwie erstrebenswert erschienen. Manchmal verteilte Haīkal die Fundstücke einfach denen, die es am besten gebrauchen oder verwerten konnten.

Für gewöhnlich kehrte die Schar gegen Mittag in die Siedlung zurück, um nach dem Essen und dem Gebet für die Transportarbeit bereit zu sein. Dabei kamen sie bei den Schutthaufen nahe dem westlichen Eingang vorbei. Sie und andere hatten diesen schon zigmal umgegraben. Die Wahrscheinlichkeit, dort noch etwas Nützliches zu finden, war gleich null. Aus reiner Routine stocherten sie dennoch darin umher. Trotz des Straßenlärms glaubte Haīkal plötzlich, ein Stöhnen zu vernehmen.

»Hast du das gehört?«, fragte er Mishal, der neben ihm ein paar lose Steine weggestoßen hatte.

»Was?«

»Na das Stöhnen?«

»Nein, ich habe nichts gehört, wo denn?«

»Das weiß ich ja nicht, deshalb frage ich doch!«

Aber in diesem Moment hörten es beide.

»Es kommt von dort, hinter den Kartonschachteln.«

»Pass auf, vielleicht ist es ein verletzter Hund, die beißen am schlimmsten«, rief ein weiterer Junge.

Ohne hinzuhören, räumte Haīkal den Abfall beiseite. Die anderen standen dicht hinter ihm und sahen gebannt zu. Zu aller Überraschung fanden sie aber kein Tier, sondern einen Knaben. Dieser lag gekrümmt zwischen Plastik- und Kartonfetzen. Haīkal rief ihm zu, erhielt aber keine Antwort. Als er ihn zu sich hindrehte, röchelte der Junge, ohne die Augen zu öffnen. Sein Hemd war auf der Vorderseite über und über mit Blut verschmiert.

»Kommt, wir nehmen ihn mit in die Siedlung«, schlug Mishal vor.

»Der Kleine sieht echt mitgenommen aus«, sagte Haīkal nach kurzem Überlegen. »Wir lassen ihn lieber hier und holen Hilfe. Ihr zwei bewacht ihn und rührt euch nicht von der Stelle, während wir Ḥusām holen«, beorderte er schließlich zwei ältere Jungs aus der Schar.

Ḥusām befand sich am Versorgungsposten und hielt die medizinische Visite. Neben der Koordination der medizinischen Versorgung des ganzen Gazastreifens war er als Arzt auch für die Gesundheit der Bewohner von al-Qubāʾ zuständig

»Ḥusām! Komm schnell, wir haben einen verletzten Jungen gefunden. Er ist voller Blut.«

»Erst mal mit der Ruhe. Kennst du ihn?«

»Nein, ich habe ihn noch nie gesehen.«

»Wo hast du ihn gefunden?«

»In einem Schutthaufen vor dem Westeingang.«

»Wurde er verschüttet?«

»Ich weiß nicht, nein, er liegt im Abfall. Vielleicht ist er selber dorthin gekrochen.«

Inzwischen hatte der Arzt seinen Koffer mit dem roten Halbmond unter dem Tisch hervorgenommen: »Also, führ mich zu dem Jungen – und ihr kommt am besten gleich mit, vielleicht brauchen wir ein paar zusätzliche Arme«, sagte er zu zwei anderen Helfern vor dem Zelt.

Haīkal führte sie zum Schutthaufen, wo der Junge noch immer schwer atmend lag. Ḥusām kauerte sich zu ihm nieder und frage: »Wie heißt du?« Er erhielt keine Antwort. Das unregelmäßige Knarzen beim Ausatmen blieb das einzige Geräusch, während er den Körper untersuchte. Als er fertig war, erhob er sich und sagte: »Er muss innere Verletzungen in der Bauchgegend haben, vielleicht ist er gestürzt oder wurde geschlagen.«