Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

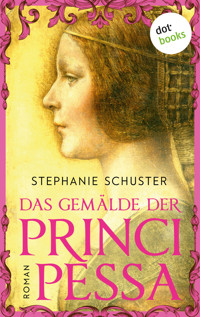

Welches Geheimnis kann ein Bild verbergen? Nichts berührt Ina so sehr wie die Welt der Farben und der Kunst. Doch seit einem tragischen Ereignis vor zehn Jahren kann sie nicht mehr malen. Als sie bei einer Auktion das Portrait einer jungen Frau entdeckt, ist Ina überzeugt davon, dass es sich um ein verschollenes Werk des großen Leonardo da Vinci handeln muss – und setzt alles daran, die Wahrheit herauszufinden … 1493: Georg Tannstetter, Sterndeuter und Leibarzt von Maximilian I., wird nach Mailand ausgesandt, um ein Gemälde der zukünftigen Braut des Kaisers zu beauftragen. Doch weshalb darf er die Principessa Bianca Sforza nie selbst zu Gesicht bekommen? Je länger er in Mailand bleibt, wo er auch dem gefeierten Künstler Leonardo da Vinci begegnet, desto klarer wird Tannstetter, dass die Sforzas ein Netz aus Lügen und Täuschungen spinnen, in das er selbst immer tiefer hineingerät … »Stephanie Schuster kennt sich aus mit dem Verfassen guter, spannender, lesenswerter Bücher.« Süddeutsche Zeitung Ein genauso packender wie berührender Roman – für alle Fans von Noah Martin und Tracy Chevalier. »Ein atmosphärischer, inspirierender, farbenprächtiger Roman über den Kosmos der schönen Künste und die Kraft der Kreativität.« Amazon-Rezensentin

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Nichts berührt Ina so sehr wie die Welt der Farben und der Kunst. Doch seit einem tragischen Ereignis vor zehn Jahren kann sie nicht mehr malen. Als sie bei einer Auktion das Portrait einer jungen Frau entdeckt, ist Ina überzeugt davon, dass es sich um ein verschollenes Werk des großen Leonardo da Vinci handeln muss – und setzt alles daran, die Wahrheit herauszufinden … 1493: Georg Tannstetter, Sterndeuter und Leibarzt von Maximilian I., wird nach Mailand ausgesandt, um ein Gemälde der zukünftigen Braut des Kaisers zu beauftragen. Doch weshalb darf er die Principessa Bianca Sforza nie selbst zu Gesicht bekommen? Je länger er in Mailand bleibt, wo er auch dem gefeierten Künstler Leonardo da Vinci begegnet, desto klarer wird Tannstetter, dass die Sforzas ein Netz aus Lügen und Täuschungen spinnen, in das er selbst immer tiefer hineingerät …

Über die Autorin:

Stephanie Schuster, geboren 1967, lebt mit ihrer Familie und einer kleinen Schaf- und Ziegenherde auf einem Biobauernhof am Starnberger See in Oberbayern. Sie arbeitete viele Jahre als Illustratorin und Malerin, bevor sie Romane zu schreiben begann, unter anderem ihre historische Bestseller Trilogie »Wunderfrauen«.

Stephanie Schuster veröffentlichte bei dotbooks ihren historischen Roman »Das Gemälde der Principessa«.

Die Website der Autorin: stephanieschuster.de/

Die Autorin bei Instagram: @stephanieschuster.art

***

eBook-Neuausgabe April 2025

Dieses Buch erschien bereits 2018 unter dem Titel »Der Augenblick der Zeit« bei Karl Blessing, München

Copyright © der Originalausgabe 2018 by Stephanie Schuster und Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Acant Studio und einer Zeichnung von Leonardo da Vinci

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)

ISBN 978-3-98952-647-1

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Stephanie Schuster

Das Gemälde der Principessa

Roman

dotbooks.

Motto

Widmung

Erster Teil

Kapitel 1 ‒ Der Rotmilan

Kapitel 2 ‒ Lampenruß

Kapitel 3 ‒ Grafit

Kapitel 4 ‒ Sepia

Kapitel 5 ‒ Indigo

Kapitel 6 ‒ Terra di Siena

Kapitel 7 ‒ Malachit

Zweiter Teil

Kapitel 8 ‒ Purpur

Kapitel 9 ‒ Lapislazuli

Kapitel 10 ‒ Drachenblut

Kapitel 11 ‒ Grünspan

Kapitel 12 ‒ Caput Mortuum

Kapitel 13 ‒ Krapplack

Dritter Teil

Kapitel 14 ‒ Mangan

Kapitel 15 ‒ Zinnober

Kapitel 16 ‒ Ocker

Kapitel 17 ‒ Safran

Kapitel 18 ‒ Diamantsilber

Kapitel 19 ‒ Opal

Kapitel 20 ‒ Licht

Danksagung

Lesetipps

Motto

Wissen beginnt mit Liebe.

Leonardo da Vinci

Widmung

Für Thomas, meinen uomo universale

Erster Teil

London, München, Mailand 1493 und heute

Darum Forscher, verlasst Euch nicht auf die Schriftsteller, die nur in der Phantasie Mittler zwischen der Natur und dem Menschen spielen, sondern auf diejenigen, die ihren Verstand nicht an den Erscheinungen der Natur, sondern an den Ergebnissen ihrer Versuche geübt haben.

Leonardo da Vinci

Kapitel 1 ‒ Der Rotmilan

London, Stadtteil Mayfair

Ina Kosmos musste das Bild unbedingt besitzen. Sie zwängte sich durch die voll besetzten Stuhlreihen des feierlich beleuchteten Saals und huschte an der Theke mit den Telefonbietern vorbei. Dabei tat sie so, als gehörte sie zu Sotheby’s, und stellte sich ganz nach vorn zu den Mitarbeitern. Sie verschränkte die Hände und senkte den Blick, harrte Minuten, Sekunden, Augenblicke. Endlich hob der Auktionator die Stimme. Die mit Samt bezogene Wand drehte sich und präsentierte das Porträt. Wie durch ein Wunder flog genau in diesem Augenblick ein Vogel herein und sorgte für die nötige Ablenkung. Ein Greifvogel mit leuchtend orangerotem Gefieder schickte einen hohen, durchdringenden Schrei voraus, breitete seine mächtigen Schwingen aus und kreiste durch den Auktionssaal. Ein Tumult entstand. Männer hielten ihre Notebooktaschen hoch wie Schilde. Frauen schlangen die Arme um ihre Frisuren, als hielte der Rotmilan Ausschau nach einem Nest. Die Auktionshelfer versuchten den Vogel zu verscheuchen, fuchtelten mit den Armen, klatschten tonlos in ihre behandschuhten Hände. Das war Inas Moment. Sie wandte sich um, nahm das Bild, das kaum größer als ein DIN-A-4-Blatt war, schob es unter ihr Jackett und schlüpfte durch eine Seitentür hinaus. Sie hörte, wie sich das Wachpersonal in Bewegung setzte und hinter ihr herrief. Der Alarm schrillte im ganzen Haus, sie sah sich schon umzingelt und in Handschellen abgeführt.

Jemand stieß sie in die Rippen, drängte sich an ihr vorbei und holte sie in die Wirklichkeit zurück. Um ein Haar wäre ihr die Siebenhundertzwölf aus der Hand geglitten, ihre Bieternummer, die sie sich mühsam erkämpft hatte. Rasch schob sie sie in den Katalog, um die Seite mit dem Porträt zu markieren. Der Druck in ihren Ohren verstärkte sich wieder. Sie brauchte das Bild, würde es ersteigern und die Galerie retten. Ina presste den Katalog an sich und reckte den Kopf, als es losging. Von ihrem Stehplatz ganz hinten hatte sie Mühe über die vielen Leuten hinweg nach vorn zu sehen.

»Wir kommen zu dem Porträt einer jungen Frau, Nummer zweitausendfünfhundertdreiundachtzig. Alte deutsche Schule, frühes neunzehntes Jahrhundert.« Der Auktionator schob seine schmale Brille auf die Stirn und sprach in sein Mikrofon. »Ich beginne mit viertausendvierhundert Pfund.« Auf einem Bildschirm über seinem Pult erschien die Summe. »Wer bietet mehr?« Es dauerte einen Atemzug lang, bis jemand seine Nummer hob. »Viertausendfünfhundert.« Er zeigte auf eine langhaarige Frau in der zweiten Reihe. Wieder ging eine Zahl nach oben. »Viertausendsechshundert.« Ein Bieter ganz rechts an der Wand. »Viertausendsiebenhundert.« Die Frau vorn meldete sich erneut. »Viertausendachthundert«, schaltete sich jemand übers Telefon dazu. Die Gebote stiegen im Sekundentakt, fünftausend, fünftausendfünfhundert, sechstausend. Der Auktionator bewegte die Arme in rascher Folge, als wollte er durch die Zurufe kraulen. Verblüffend hohe Beträge für das kleine Gemälde, das laut Beschreibung im Katalog bloß dreiunddreißig mal vierundzwanzig Zentimeter maß. Anscheinend hatte nicht nur Ina den Widerspruch zwischen der Machart und dem Katalogtext entdeckt, der behauptete, es stamme aus dem neunzehnten Jahrhundert. Die Art der Darstellung im Profil, der Haarschmuck und die Kleidung erinnerten jedoch eher an Botticelli, die feine Schraffur und der Gesichtsausdruck an Leonardo da Vinci. Wenn ihre Vermutung stimmte und das Porträt nur ein paar Hundert Jahre älter war als ausgeschrieben, wäre es ihre Rettung. Ihr Puls beschleunigte sich. Dass Leonardo das Bild selbst gemalt hatte, war natürlich nahezu unmöglich. Von ihm existierten bloß noch wenige Gemälde oder waren ihm zumindest von Experten zugeordnet worden. In einem renommierten Auktionshaus wie diesem würde kaum ein falsch etikettiertes Bild mit seiner Handschrift auftauchen. Trotzdem gefiel Ina der Gedanke, dass es aus der Renaissance stammen könnte. Möglicherweise hatte es einer seiner Schüler oder ein Zeitgenosse gemalt. Ein grobmaschiges Netz hielt das Haar der jungen Frau am Hinterkopf zusammen, ging in einen mit Bändern durchflochtenen langen Zopf über. Sie trug ein Oberteil aus mehreren Schichten, wie es zu Leonardos Zeit üblich war. Ernst blickte sie über den Bildrand hinaus, und zugleich war es, als sähe sie aus dem Augenwinkel den Betrachter an und schaute in sein Inneres.

Wie ein Nadelstich hatte Ina dieser Blick getroffen, als sie durch den Katalog geblättert hatte. Als wüsste die Porträtierte, was in ihr vorging und wonach sie sich sehnte. Dass ihr mehr fehlte als Geld und alles um sie herum zu zerbrechen drohte. Ina wollte das Bild ersteigern und danach mit Gewinn weiterverkaufen. Damit würde alles wieder ins Lot kommen. Sie konnte immer noch nicht glauben, dass Doris die Galerie aufgeben wollte. Nichts hatte in den vergangenen Wochen darauf hingedeutet. Ina hatte angenommen, dass sie auf ihrer Reise das zehnjährige Bestehen von Schimmer & Kosmos planten. In London und Umgebung ein paar Kollegen besuchen und sich Anregungen für eine besondere Ausstellung holen würden. Doch egal, wen sie trafen, Doris erwähnte das Jubiläum nicht, sprach nicht einmal von der Galerie, als gebe es sie gar nicht. Beim Hinflug redete sie hauptsächlich von ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Dann platzten plötzlich fast alle Termine. Dem einen war ins Auto eingebrochen worden, der andere war krank, die dritte hatte gedacht, das vereinbarte Treffen wäre erst in der darauffolgenden Woche. Nur mit Nicolas Hurst, einem der Kuratoren der Tate Modern, tranken sie Kaffee. Im Gespräch verlor Doris kein Wort über Schimmer & Kosmos, fiel Ina sogar ins Wort, als sie ihre gemeinsame Arbeit zur Sprache bringen wollte, als wäre es ihr peinlich, ihre Galerie mit dem größten Museum für moderne Kunst in Verbindung zu bringen. Dabei gab es die durchaus. Iwako Keruani, ein nigerianischer Künstler, der mit Ina und Doris in München Kunst studiert hatte, hatte schon lange bevor die Tate Modern seine Werke zeigte, bei ihnen ausgestellt. Als Hurst sie bat, ihm ein aktuelles Portfolio ihrer Galerie zu schicken, wechselte Doris das Thema. Früher hätten sie so etwas mit Champagner gefeiert. Hinterher, im strömenden Regen auf dem Weg zur Bushaltestelle, fragte Ina ihre Freundin, was das sollte.

Doris eilte voraus, schlängelte sich mit schnellem Schritt an den Pfützen vorbei. Ina versuchte sie einzuholen. Endlich wandte Doris sich um, wischte sich übers Gesicht. »Es wird keine Galerie mehr geben. Es lohnt sich einfach nicht. Der Zeitaufwand für so wenig Umsatz. Weder du noch ich können davon leben. Außerdem möchte ich mehr für die Familie da sein, Heio braucht mich, und die Kinder sowieso.«

Ina war außer sich. »Und die Kunst? Bedeutet sie dir nichts mehr?«

»Ich habe den Mietvertrag bereits gekündigt.«

»Du hast was?« Ina bebte, ließ sich auf einem der Drahtsitze des Bushäuschens nieder.

Doris blieb stehen. »Wie lange willst du anderen noch Hoffnung auf den großen Durchbruch machen? Willst du mit bald vierzig etwa noch einen Job annehmen, nur damit du allein die Galerie weiterfinanzieren kannst?«

Das traf, weil es stimmte. Ina lebte von Jobs, die zwar alle mit Kunst zu tun hatten, aber keine Kunst waren. Und, was noch schlimmer war, sie malte selbst nicht mehr, keine Bilder, keine Skizzen, ja, nicht einmal beim Telefonieren kritzelte sie gedankenverloren auf einen Zettel. Picasso brauche doch ein weibliches Gegenstück, hatte sie als Kind lauthals verkündet, als sie bei ihrer Nachbarin Josefine Bender, ihrer späteren Kunstprofessorin, seine Lebensgeschichte und sein Werk in einem Bildband entdeckte. Dank Josefines Anregung fing Ina damals an, Maltechniken zu üben und sich an den alten Meistern zu orientieren. Anfangs interpretierte sie deren Werke auf spielerische Weise, erfasste die Motive und gab sie auf kindliche Art wieder. So faszinierte sie an Rembrandts »Flötenspieler« hauptsächlich das gestreifte Hemd, die Haltung der Flöte erschien ihr weniger wichtig. Das bauschige Barett ließ sie weg und zeigte den Musiker in ihrer Version von vorn, nicht seitlich, wie Rembrandt ihn dargestellt hatte. Später setzte sie ihren Ehrgeiz in täuschend echte Kopien um, beschäftigte sich mit Pigmenten, dem Grundstoff aller Farben. Rührte sich eigene Malmittel nach alchimistischen Rezepten an, schuf Bilderreihen, dachte sich Geschichten dazu aus. Ihre Umgebung löste sich in Farben auf. Ina brauchte nur einen Bildausschnitt zu wählen, um zu beginnen. Von klein auf war ein Pinsel oder ein Bleistift für sie die Verlängerung ihrer linken Hand gewesen, mit der sie ihre Umgebung oder ihre Träume einfing. Als sie kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag ihre Gabe verlor, verlegte sie sich ganz auf die Förderung anderer. Seither versuchte sie ihre Kollegen zu inspirieren und zu motivieren. Sie bestärkte sie, nie aufzugeben. Niemals, nicht wie sie.

Sie seien beide erschöpft, fuhr Doris fort, und müssten sich eingestehen, dass die Galerie am Ende sei. München werde immer teurer, es gebe kaum noch finanzierbare Nischen für Kunst und Künstler. Im Vergleich mit den vielen anderen kleinen Galerien, die in den vergangenen Jahren geschlossen hatten, hätten sie erstaunlich lange durchgehalten. Ina hörte weg, suchte in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch und stieß dabei wieder auf den Auktionskatalog mit dem Lesezeichen bei dem Bild, das ihr am Tag vorher aufgefallen war.

Die Verbindung zum Telefonbieter war abgebrochen. Geduldig warteten das Publikum und der Auktionator, bis die Leitung wieder stand. »Siebentausendfünfhundert. Zum ersten …« Wieder zückte jemand seine Nummer. Der Preis ging weiter nach oben, bei achttausendzweihundert Pfund hob der Auktionator den Hammer. Kunst brauchte Mut. Trauen und Vertrauen. Inas Künstler setzten auf sie. Sie riss die Plakette aus dem Katalog und hielt sie hoch.

»Achttausenddreihundert, die Nummer siebenhundertzwölf.« Ein Rascheln ging durch die Reihen, Gesichter wandten sich um, Blicke trafen sie.

Ina schluckte gegen das Herzklopfen an.

»Achttausenddreihundert zum Ersten ...«

Gleich würde das Porträt ihr gehören, sie würde das Geld schon auftreiben, das Konto überziehen, einen Kredit aufnehmen. Nur kurz, übergangsweise, bis das Bild weiterverkauft war. Und Doris musste sie nichts mehr erklären.

»Achttausenddreihundert zum Zweiten ..., achttausendvierhundert, der Herr am Telefon. Letztes Gebot?«

Ihre Hand zuckte, sie ließ die Plakette fallen, bückte sich, um sie aufzuheben.

»Achttausendvierhundert zum Ersten, Zweiten und Dritten.« Der Hammer schlug auf das Pult. »Verkauft! Das Bild zweitausendfünfhundertdreiundachtzig geht an den Herrn am Telefon mit der Nummer einhundertsiebenundsiebzig.«

Nichts als Zahlen, Ina schwirrte der Kopf. Als wäre Kunst eine Währung. Rasch drückte sie sich durch die Menge nach draußen. Nieselregen kühlte ihr Gesicht, sie atmete auf. So eine hohe Summe hätte sie ohnehin nicht aufgebracht. Aber das Bild faszinierte sie. Die Abbildung im Katalog war zwar ein wenig klein und in schlechter Auflösung, aber zu Hause wollte sie alles über das Porträt herausfinden und dann einen Kunstdruck erwerben. Sie schob den Katalog in eine Tüte und lief zum Oxford Circus, wo sie ihr Gepäck zur Aufbewahrung gegeben hatte, und stieg in die U-Bahn Richtung Flughafen. In Heathrow angekommen, griff Ina nach ihrem Koffer und verließ den Waggon. Die Türen schlossen sich wieder, und die U-Bahn fuhr zurück Richtung Stadt und mit ihr der Auktionskatalog.

Mailand, der siebenundzwanzigste Tag im Brachmonat, 1493

»Hoa, Cucuzza.« Tannstetter schnalzte mit der Zunge, versuchte mit letzter Kraft, das Maultier in dieser Hitze, in der ihm nur seine Hutkrempe Schatten spendete, anzutreiben. Jedes Zucken seiner Waden schmerzte. Er sehnte sich nach einem kühlen, weichen Lager, hatte genug von Stroh auf blankem Boden. Unbeirrt von seinen Rufen und Tritten, stakste Cucuzza nur langsam weiter. Im Städtchen Münscia, in dem er zuletzt eine Rast eingelegt hatte, hatte man ihm gesagt, er würde spätestens gegen Mittag in Mailand eintreffen. Er sollte sich nach dem Fluss richten, der sich durchs Tal schlängelte, nicht nach den schnurgeraden Navigli, die die Landschaft zerschnitten.

Anfangs folgte er der Beschreibung und ritt am Flüsschen Lombra entlang, das sich hie und da teilte wie ein verbogener Kamm. Brav trippelte Cucuzza über Brücken oder durch seichtes Wasser, bis das Rinnsal verebbte und mitten auf einer Wiese im Gras verschwand. Dafür glitzerte es weiter drüben, und Tannstetter überlegte, ob er auf den Rat pfeifen und doch einem der Kanäle folgen sollte. Die Sonne hatte längst ihren Höchststand überschritten, und trotzdem waren weder eine Stadtmauer noch eine Turmspitze in Sicht. Schmerzlich vermisste er seinen Klappkompass. Falls das so weiterging, würde er Mailand nicht vor Einbruch der Nacht erreichen. Dabei war er ohnehin zwei Tage zu spät. Schuld war der Bergrutsch in den Alpen, bei dem er fast ums Leben gekommen wäre.

Weder Bauer noch Schafhirte, keine Menschenseele begegnete ihm. Niemanden konnte er nach dem Ausgang aus diesem lombardischen Labyrinth fragen. Er duckte sich, als ein großer Vogel mit rot gefiedertem Schwanz laut pfeifend über ihn hinwegsegelte. Tannstetter sah ihm nach, bis er aus seinem Blickfeld verschwand. Um sich die Zeit zu vertreiben, fing er laut zu rechnen an, wie es ihm Fibonacci in seinem Liber Abbaci gelehrt hatte. »Eins plus zwei ist drei, zwei plus drei ist fünf, fünf plus drei ist acht, acht plus fünf ist dreizehn, dreizehn plus …« Bei sechstausendsiebenhundertfünfundsechzig schreckte er hoch, als ein Schatten auf ihn fiel. Er riss die Augen auf. Gerade passierte er das mailändische Stadttor unter dem zweigeteilten Sforza-Wappen, das auf einer Seite einen Adler neben einer gekrönten Schlange zeigte, die einen Menschen verschlang oder ausspie ‒ wie man’s nahm ‒ und auf der anderen drei schwarze Adler auf gelbem Grund. Tannstetter kraulte Cucuzza den Rist. Niemand hielt ihn auf, keiner überprüfte ihn. Ein Wachposten döste unter dem Torbogen, drei andere würfelten auf einem Fass. Entlang der Ringmauer kauerten zerlumpte Gestalten hinter aufgestapelten Körben mit Federvieh, die im Schatten ebenfalls zu schlafen schienen. Es musste an der Siesta liegen, dieser südländischen Eigenheit. Ab Mittag, bis weit in den Nachmittag hinein schliefen diese Sonnenverwöhnten und überbrückten damit die größte Hitze, hatte er bei Petrarca oder Boccaccio gelesen. Die anstrengenden Arbeiten verlegten sie einfach in die kühleren Morgen- und Abendstunden. Tannstetter fragte sich allerdings, wann die Mailänder dann ihren Vergnügungen nachgingen, denn laut König und Kaiser waren sie Meister darin.

Er hielt Ausschau nach dem Palast, ritt zum nächstgrößeren Platz und sichtete Leute, die er endlich nach dem Weg fragen konnte. Neben einem kolossalen halb fertigen Kirchenschiff, das mit Baugerüsten umstellt war und in diesem Zustand eher wie eine Tropfsteinhöhle wirkte, unterhielten sie sich. Manche reckten die Arme, andere senkten den Kopf wie zum Gebet oder um das Gehörte zu verarbeiten. Tannstetter fühlte sich in seinen Ingolstädter Kommilitonenkreis versetzt, nur hatten sie dort keine Frauen zugelassen, die sich hier wie selbstverständlich dazugesellten, wenn auch verschleiert, vielleicht um ihre Haut vor der Sonnenglut zu schützen. Eine jedoch trug nichts auf dem Leib, stellte, wenn er sich nicht täuschte, ihre blanke Haut zur Schau. Neugierig trieb Tannstetter Cucuzza an. Beim Näherkommen entpuppte sie sich, wie die anderen auch, ob bekleidet oder entblößt, als lebensgroß geformte Marmorgestalt, und nun entdeckte er eine Fülle davon, die hoch über ihm die Pfeiler der Kathedrale bevölkerten. In der Ferne, zwischen den auskragenden Häusern, sah er die Spitze eines Turms, das könnte die Hofkapelle der Sforzas sein. Er hielt darauf zu, sog in den Gassen die Gerüche ein, die durch die geschlossenen Fensterläden drangen, und gab sich dem Ratespiel hin, welcher Laden sich wohl dahinter verbarg. Nicht nur Süßes wie Anis oder Mandelkrokant kitzelte seine Nase, auch Pikanteres ließ seinen Magen knurren. Gelegentlich presste er die Hand auf den Mund und unterdrückte ein Würgen, wenn Fliegen aus einer verklumpten Pfütze hochstiegen. Ein Kanal war übergelaufen, hatte tote Ratten und anderen Unrat bis vor die Haustüren gespült. Aus allen Himmelsrichtungen liefen die Navigli in der Stadt zusammen, wäre er einem dieser Wasserläufe gefolgt, wäre er ohne Umweg und wahrscheinlich schneller eingetroffen. Nachdem Tannstetter einen wackeligen Steg und zwei morsche Brücken überquert hatte, gelangte er zu dem Glockenturm. Anders als erwartet, erhob er sich nicht aus einem Kirchenschiff, sondern fügte sich als Eingangsportal in eine Mauer. Das feuerrote Bollwerk war von einem wassergefluteten Wehrgang umgeben und ebenfalls mit dem Sforza-Adler und der Visconti-Schlange, dem Wappen der Herrscherfamilie, die hier vormals das Sagen gehabt hatte, geschmückt. In den Adern der Sforzas floss kein Tropfen blaues Blut, dafür jede Menge Kampfgeist. Einst Schuhmacher, waren sie eines Tages das Sohlenaufdoppeln leid, tauschten den Dreifuß gegen ein Schwert und schlossen sich herumziehenden Soldaten an. Einer von ihnen mauserte sich zum Heerführer, ehelichte eine adlige Tochter der Visconti und erbte auf einen Schlag ganz Mailand. Er legte seinen Allerweltsnamen ab und nannte sich Sforza, der Erzwinger. Seither regierten einfache Leute einen italienischen Stadtstaat und hatten sich sogar mit dem Papst verbündet. Das beeindruckte Tannstetter.

Weder am mächtigen Tor noch sonst wo zeigte sich jemand. Tannstetter lenkte Cucuzza über die herabgelassene Zugbrücke bis zum vergitterten Portal und sah sich um. Er stieg ab, schüttelte die Beine aus. Es knackte in seinen Gelenken, als er sich die Schultern rieb und den Rücken bog. Nachdem er Cucuzza das Halfter gelockert hatte, kippte er den letzten Rest Wasser in seinen Hut und tränkte das Maultier. Lediglich die Augen betupfte er sich nun doch etwas, entfernte den gröbsten Schmutz aus seinem Gesicht und klopfte sein Gewand aus. Anschließend tastete er nach dem Siegelring. Erst da fiel ihm auf, dass der Ring, sein kaiserlicher Türöffner, verloren gegangen war. An sämtlichen Fingern, sogar am Daumen, war er ihm zu groß gewesen, darum hatte er ihn im Felleisen verwahrt, das an seinem Gürtel hing. Er musste beim Bergrutsch herausgefallen sein. Sobald Tannstetter an das Unglück dachte, zitterten seine Knie. Noch immer dröhnte in ihm der gellende Schrei der Stute, als sie in den Abgrund gestürzt und auf die Felsen geprallt war. Nur dank des Tuchhändlers, der dicht hinter ihm geritten war, hatte Tannstetter überlebt. Blitzschnell hatte der ihn gepackt und aus dem Sattel gezerrt. Vermutlich hatte sich dabei das Felleisen geöffnet, und der Ring war herausgefallen. Auf ewig lag er nun in der Schlucht zwischen den zerschmetterten Gliedern der kaiserlichen Stute.

Die letzten Dukaten hatte er an der Grenze in Florin getauscht, inzwischen klimperten nur noch ein paar silberne Grossi im Eisen. Die Reise war kostspieliger als gedacht. Offenbar roch jeder, dem Tannstetter begegnete, bei seinem Anblick ein Vermögen und bot seine Dienste an. In Absprache mit König Maximilian war er absichtlich ohne Gefolge aufgebrochen. Er sollte so wenig Aufsehen wie möglich erregen. Zum einen, um den Auftrag geheim zu halten, Kaiser Friedrich durfte unter keinen Umständen davon erfahren, zum anderen zu seiner eigenen Sicherheit. Darum schloss sich Tannstetter nur einem Säumer an, wenn der versprach, ihn trittsicher über die Alpenpässe zu geleiten, oder er mischte sich unter einen Tross, der von Bewaffneten begleitet wurde, um Wegelagerern und Strauchdieben zu entgehen. Trotzdem eilte ihm scheinbar sein Ruf voraus. Allerorts steckten die Leute die Köpfe zusammen und tuschelten. Auch später noch, als sein bewusst schlicht gewähltes Gewand längst verschmutzt und sein Umhang von scharfen Felskanten und herabhängenden Zweigen zerrissen war.

Er schritt die Mauer entlang, suchte vergeblich die roten Steine nach einem Türklopfer ab, um sich bemerkbar zu machen, schlug am Ende mit flacher Hand an das Portal, spähte durch das Gitter nebenan und lauschte. Ein Springbrunnen, den ein Drachenkopf schmückte, plätscherte inmitten leuchtenden Grüns. Niemand schien ihn zu hören. Er ging in die andere Richtung, entdeckte in einer Nische eine kleine Spitzbogentür und schlug dagegen. Endlich klappte zwei Armlängen über ihm eine Luke auf. Ein Kerl streckte seinen Kopf heraus.

»Öffnet dem Gesandten des Heiligen Römischen Reichs. Mein Name ist Georg Tannstetter. König Maximilian schickt mich. Bringt mich zum Herzog.«

Die Wache schien ihn nicht zu verstehen. Tannstetter wiederholte alles in klarstem Italienisch. Seit er die Tiroler Grenze passiert hatte, erprobte er seine Sprachkenntnisse und redete sogar in der Mundart seiner Mutter, die aus Bergamo stammte, an. Nach ein paar Atemzügen, in denen man ungerührt auf ihn herabblickte, erweiterte Tannstetter seine Rede. »Ich bin ein Sternkundiger, ich deute, was der Himmel uns Sterblichen mit auf den Weg gibt.« Als auch das keinen Eindruck machte, ergänzte er, dass er der Leibarzt des Kaisers sei, fuhr sich über das Gesicht, glaubte schon bei dieser Übertreibung vor Scham zu glühen. Noch war er nicht einmal Scholar der Medizin, hoffte jedoch, dass diese Reise seine Angelegenheit vorantrieb.

»A-E-I-O-U«, buchstabierte Tannstetter. Des Kaisers Wahlspruch. Nichts. Er seufzte und überlegte weiter, wie er sich bloß verständlich machen könne. Mit einem Quietschen schloss sich die Luke.

Tannstetter ging zurück zum vergitterten Portal und wartete. Nichts tat sich. Endlich, als er sich in Cucuzzas Schatten gestellt hatte, wurde das Gitter heraufgezogen. Ein Büttel gab Befehle. Zwei Behelmte traten durch das Tor. Statt ein mageres Spalier zu bilden und sich zur Begrüßung aufzustellen, packten sie Tannstetter, zerrten ihn in das Gemäuer und schleppten ihn zahlreiche Stufen hinunter. Er wusste nicht, wie ihm geschah, schlug um sich, beschwerte sich in jeder Sprache, die er beherrschte. Als sie tief in der Erde angelangt waren, drehten sie ihm Eisen an die Gelenke, ketteten ihn an die Wand und verschwanden ohne Erklärung. Tannstetter keuchte, begriff nicht. Dicht neben ihm raschelte es, er nahm beißenden Gestank wahr. In diesem Verlies roch es schlimmer als aus allen Drecklacken der gesamten Reise.

Und zwischen allem Menschlichen, was hier bereits hinterlegt worden war, hing noch etwas in der Luft. Der Geruch des Todes.

Kapitel 2 ‒ Lampenruß

Als Ina kurz nach eins in München landete und von ihrem Sitz im Flugzeug aufstand, war es, als beträte sie eine dünne Eisschicht. Der Bodenbelag knisterte bei jedem Schritt. Sie streckte sich um ihre Tasche aus der Ablage zu holen, öffnete das Klappfach und schwankte zur Seite. Ihre Beine zitterten. Während sie hinter den anderen Passagieren Richtung Ausgang wankte, lenkte sie ihre Gedanken wieder auf das Porträt, weg von der Galerie und allem, was sie erwartete. Das Bild hatte ihr Kraft geschenkt, die Hoffnung, dass sich alles wieder einrenkte. Zu Hause würde sie sofort einen neuen Katalog bestellen und herausfinden, wer das Bild gemalt hatte, wen es darstellte und aus welcher Zeit es stammte. Wenn sie sich beeilte, könnte sie noch den letzten Bus in die Innenstadt erwischen.

Hinter der Absperrung wartete Zack mit einem Strauß bunter Ranunkeln auf sie. Sie war überrascht gewesen, als er sie angerufen und nachgefragt hatte, wann sie ankomme. In der Nacht vor ihrer Abreise hatten sie kein neues Treffen vereinbart. Zack legte sich nicht gerne fest und wollte sie auch nicht ständig um sich haben. Dass sie jetzt Blumen erhielt, rührte sie. Sie hatte weder Geburtstag, noch gab es etwas zu feiern. Seit sie zusammen waren, hatte er sie noch nie von einer Reise abgeholt. Sie küssten sich, und in Ina lösten sich Tränen. Ihre in London sorgsam gehärtete Schale brach auf, sie ließ sich in seine Arme fallen, versenkte ihre Nase in seinen Wollpullover und sog seinen Geruch ein. Terpentin, Chili, Rotwein und seine Haut.

»Was ist?« Mit farbverschmierten Fingern strich er ihr übers Gesicht.

»Nichts, ich bin nur müde und erschöpft, und ich freue mich, dass du mich abholst.« Noch wollte sie ihm nicht sagen, was passiert war. Eng an ihn geschmiegt, den Blumenstrauß wie ein Neugeborenes im Arm haltend, überließ sie Zack ihr Gepäck. Sie gingen zu seinem graublauen Kombi. Die rote Farbe am linken Kotflügel überdeckte den gröbsten Rost. Im Kofferraum lagen aufgespannte Keilrahmen übereinander, daneben standen breite Kübel voller Pinsel und Farbtuben.

»Warst du auf dem Flohmarkt?«, fragte Ina.

»Nein, das ganze Zeug habe ich von Rafael. Er hat eine Garage ausgeräumt. Kistenweise Ölfarben, Pinsel, Malmittel, Kunstbücher. Sein Onkel war Hobbymaler und ist vor ein paar Wochen gestorben. Rafael hat mich gefragt, ob ich die Sachen haben will, bevor er sie wegschmeißt. Die meisten Farbtuben werden eingetrocknet sein. Sein Onkel war schon zehn Jahre ein Pflegefall gewesen, aber das Wertvollste sind die Leinwände. Fünf Stück, lauter Sonderformate.« Aus Platzmangel musste Ina ihren Koffer zwischen die Beine nehmen, auf dem Armaturenbrett lag eine Schachtel Zeichenkohle. Die Blumen stellte sie nach hinten, in einen Eimer mit Pinseln. Zack blinkte und fuhr Richtung Innenstadt.

»Wofür brauchst du die alten Leinwände?« Ina begriff nicht, was er an pastos vollgekleisterten Malgründen fand, außer dass sie offensichtlich nichts gekostet hatten. Wenn sie noch malen würde, würde sie keinen Untergrund eines anderen Künstlers benutzen wollen, es reichten die eigenen Schichten, bis man mit einem Bild zufrieden war.

»Eine Kandinsky-Kopie oder eine Franz-Marc-Variante verkauft sich auf einer alten Leinwand besser. Manche haben sogar noch alte Stempel auf der Rückseite. Das alles lässt die Kunden glauben, sie hätten ein Original.«

»Bis auf die Signatur natürlich.«

Er nickte. »Ich fälsche nicht, Ina. Ich passe alte Kunst der heutigen Zeit an, mehr nicht.« Sie wusste mehr, schwieg aber. Im Auftrag seiner Kunden kopierte Zack bekannte Meisterwerke in andere Formate, je nach Wunsch und Größe der Räumlichkeit. So schrumpfte Picassos »Guernica« von seinen über sieben Metern auf siebzig Zentimeter, um in einem Erker Platz zu finden. Ein anderes Mal hatte Zack Paul Klees »Goldenen Fisch« auf die Größe eines ganzen Schwimmbades gezogen. Das war legal. Doch in den Jahren, in denen sie mit Zack zusammen war ‒ sofern man das überhaupt so nennen konnte ‒, hatte sie erlebt, dass es nicht dabei blieb, dass er die Grenze überschritt. Wie besessen vertiefte er sich in das Werk eines bekannten Künstlers, spürte Lücken im Werkverzeichnis auf und erweiterte sie mit eigenen Interpretationen, wie er es nannte.

»Es gibt viel zu besprechen, Ina. Ich habe einige neue Ideen.« Auch jetzt sprühte er vor Tatkraft. Selbst wenn das meiste davon ungetan verpuffte, unterstützte sie ihn, sofern er es zuließ. Das liebte sie auch an der Arbeit als Galeristin: Künstler von der Idee bis zur Ausstellung zu begleiten. Das Mysterium einer Werkentstehung mitzuverfolgen und dabei Malerinnen zu begegnen, wie sie selbst einmal eine gewesen war. Seit ihr eigener Antrieb versiegt war, sog sie alles auf, was es an Literatur über den Malprozess gab, las Romane über Künstler, sah sich Filme an oder hörte Vorträge über den »Flow«. Malen war eine andere Form des Denkens, sagte Gerhard Richter, den Ina sehr bewunderte. Als sie das zum ersten Mal hörte, hatte sich etwas in ihr gerührt, als gäbe es noch einen Draht zu ihrer Vergangenheit, der Funken aussandte. Nun stand sie auf der anderen Seite, nahm das Erschaffen eines Kunstwerks wie hinter einer gläsernen Wand wahr, hinter der sie früher noch wie selbstverständlich und ohne nachzudenken gelebt hatte. Andererseits kannte sie Selbstzweifel und das Ringen um die Existenz aus eigener Erfahrung. Früher hatte sie den Zustand des Malens um des Malens willen erlebt, der sie alles um sich herum vergessen ließ und das ständige Grübeln abschaltete. Wie Ina versuchte auch Zack täglich aufs Neue, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das verband sie.

»Doris hat die Galerie gekündigt.« Nun war es ausgesprochen. Zorn ballte sich in ihr.

»Ach, wirklich? Mach dir nichts draus.« Zack nahm eine Hand vom Lenkrad und strich ihr über den Arm. »Vielleicht ist es der beste Zeitpunkt, aufzuhören und etwas Neues anzufangen. Soviel ich weiß, habt ihr bei eurer letzten Ausstellung überhaupt nichts verkauft.«

»Doch, eine Installation.«

»Hat die nicht die Mutter der Künstlerin gekauft?«

»Ja, und?«, erwiderte sie. »Bezahlt ist bezahlt.« Auch wenn das Geld nicht einmal ihre Unkosten deckte, so hatte bei der Vernissage zumindest ein roter Punkt auf dem Kunstwerk geklebt.

Wie üblich hielt sich Zack nicht mit ihren Sorgen auf. Andere zu trösten, ihnen zuzuhören, lag ihm nicht. »Ich finde, das fügt sich perfekt und passt zu dem, was ich vorhabe. Du kannst bei mir einsteigen. Zusammen werden wir viel erreichen.«

»Wie meinst du das?« Selten wollte Zack etwas mit ihr zusammen machen. Jeder sollte seinen Bereich behalten, betonte er, und sie respektierte seinen Wunsch. Konkret hieß das, zwei Wohnungen, zwei unterschiedliche Alltage, zwei getrennte Leben, die im Sinnieren über Kunst oder im Bett zusammenfanden. Nur gelegentlich gingen sie miteinander aus. Ina wusste, dass sie nicht seine einzige Geliebte war. Zacharias Eisenfell gehörte ihr nicht. Er wollte sich nicht binden. Es fiel ihr schwer, das zu akzeptieren. Insgeheim sehnte sie sich nach etwas und jemand anderem, konnte sich aber nicht von Zack lösen.

Ina kurbelte das Fenster herunter und starrte nach draußen auf die vorbeiziehenden Straßenlaternen. Kadmiumgelb, Neapelgelb, Zinnoberrot, Magenta vor rußschwarzem Himmel. Lichter, die, wenn man die Augen zusammenkniff, zu Farbklecksen verschmolzen. Sie glaubte fast, das Pastose zu spüren, als hätte sie die Finger in Farbnäpfe getaucht.

»Du wolltest doch immer hauptberuflich malen. Nun ist es so weit. Ich verschaffe dir die Aufträge, und dann legen wir los. Am besten kündigst du gleich im Museumsshop, und mit diesem Kunstgequatsche kannst du auch aufhören.«

Er sprach von der Kunstauskunft im Haus der Kunst. Besonders diese Arbeit hatte sich Ina hart erkämpft, sich bereits als Studentin einige Jahre als stumme Saalaufsicht abgemüht, bis sie wechseln durfte. Museumsbesucher begleiten und Fragen zur aktuellen Ausstellung oder allgemein zur Kunst und ihren Schöpfern beantworten. Gelegentlich wurde sie auch nach dem Sinn mancher in den Augen der Betrachter unsinniger Werke gefragt, und viele wollten wissen, wie viel so ein Objekt wert war. Als sie Zack das erzählt hatte, aufgewühlt und noch in Gedanken bei der Arbeit, hatte sie Öl ins Feuer gegossen. Er hackte auf der Menschheitsverdummung durch Kunstmäzene und elitärer Subventionierung herum. Er, das unerkannte Genie, verallgemeinerte gern, sofern nicht er selbst auf den Künstler gestoßen war und ihn glorifizierte.

»Du malst ab sofort den ganzen Tag, ein Bild nach dem anderen.«

»Ich und malen?« Ina schloss das Fenster wieder. In ihren Ohren summte es. »Du weißt, dass ich das nicht mehr kann.«

Er lachte. »Malen ist wie Rad fahren oder Schwimmen, das verlernt man nicht. Du bist etwas aus der Übung, aber das hast du schnell wieder drauf. Da bin ich mir sicher. Probier es einfach, stürz dich rein, und wenn du Angst vor der weißen Leinwand hast, dann grundiere den Malgrund oder verwende schwarzes Papier.« Er nahm die Schachtel mit der Zeichenkohle vom Armaturenbrett, schüttelte sie und legte sie wieder zurück. »Daraus werden Diamanten gemacht. Wir kriegen das hin.« Er tat, als hätte sich Ina bloß eine Erkältung eingefangen, nichts weiter.

Ihr reichte es. »Halt an, ich will aussteigen«, sagte sie.

»Hier? Wo willst du hin?«

»Ich gehe zu Fuß nach Hause.« Zack bremste, die Zeichenkohle fiel auf Inas Schoss und zerbröselte. Sie wischte die Kohle fort, rieb sie dabei noch mehr in den Stoff, packte den Koffer und stieg aus.

»Die Blumen!«, rief Zack ihr hinterher. Sie warf die Tür zu. Ein Auto hupte, als sie über die Straße rannte. Es regnete. Die Kapuze ihres Mantels über den Kopf gestülpt, lief sie zu einer Allee, die die Fahrbahnen trennte und lehnte sich an einen Baumstamm. Dann begann sie zu schreien, brüllte ihre Wut hinaus. Auf Doris, auf Zack. Sie ließ sich auf den Koffer fallen und begann zu weinen. Seit acht Jahren war sie nur noch ein halber Mensch. Die kleinste Erschütterung reichte, und sie zerbrach.

Nässe drang in ihre Schuhe. Ina raffte sich auf und lief los, quer durch die Stadt, Richtung Gern zu ihrer Wohnung. Nach zwei Stunden Fußweg, mit durchweichten Strümpfen und Blasen an den Zehen, erreichte sie endlich ihr Zuhause. Sie humpelte die Treppe hinauf, an Frau Schröbers Wohnung vorbei. Durch die farbigen Glasquadrate in deren Tür drang Licht. Entweder hatte die alte Dame vergessen, es auszuschalten, oder sie war schon wach. Ina blieb auf dem Absatz stehen und horchte. Seit letztem Sommer hatte sie das Treppenputzen und Müllruntertragen für die Sechsundachtzigjährige übernommen, nachdem Frau Schröber einen leichten Schlaganfall erlitten hatte und am Hals operiert worden war. Drinnen blubberte die Kaffeemaschine, und das Radio spielte, und wenn Ina sich nicht täuschte, sang Frau Schröber sogar mit.

Im Dachgeschoss angekommen, drückte Ina auf den Lichtschalter. Ihre Flurlampe flackerte auf, als flögen Motten gegen die Glühbirne, es knisterte, dann war es dunkel. Ina drückte noch einmal, nichts tat sich, wenig später erlosch auch das Treppenhauslicht. Im Dunkeln tastete sie sich in ihre Wohnschlafküche vor, drückte auf den kleinen Schalter der Schreibtischlampe, auch sie ging nicht. Vermutlich Stromausfall. Dasselbe im Bad. Sie ging vorsichtig zum Sicherungskasten und schob den Hebel der Hauptsicherung wieder nach oben. Brummend sprang der Kühlschrank an, aber das Licht in ihrer Wohnung funktionierte nicht mehr. Eigenartig, dachte Ina, dass alle Glühbirnen auf einmal durchbrannten, und neue hatte sie nicht vorrätig. Einzig das Lämpchen im Kühlschrank brannte. Vor der offenen Kühlschranktür verband sie ihre wund gelaufenen Füße und steckte ihr Handy ans Ladekabel, zog die durchweichten Sachen aus, holte den Laptop vom Schreibtisch und warf sich aufs Bett. Eigentlich sollte sie schlafen, in drei Stunden musste sie schon wieder zur Arbeit, aber sie wollte noch kurz die Website von Sotheby’s aufrufen und den Katalog bestellen. Es dauerte, bis sich die Seite aufgebaut hatte, dann hieß es, dass die Auktion mit den deutschen Meistern beendet sei. Ganz unten führte ein Link zum Katalog, doch kein neuer Tab tat sich auf. Ina klappte den Laptop wieder zu. Noch immer rauschte die Wut in ihr. Sie lehnte sich zurück und starrte ins Lampenschwarz, wie sie die Farbe ihrer dunklen Wohnung bezeichnen würde. Früher stellte man aus dem öligen Ruß von Lampen ein Schwarzpigment her.

Trotz Müdigkeit fiel es ihr schwer einzuschlafen. Sie hätte den Preis überbieten sollen, dann besäße sie nun das Porträt und müsste sich weniger Sorgen machen. Von einem Moment auf den anderen war ihr alles genommen, was sie sich in den letzten Jahren mühsam aufgebaut hatte. Sie musste noch einmal mit Doris reden. Ihr mehr Freiräume bieten. Ganz allein konnte und wollte Ina keine Galerie leiten, ihr fehlte das Geschick zum Verhandeln, das hatte sich jetzt auch wieder gezeigt. Zacks Angebot schwirrte ihr durch den Kopf. Für ihn zu malen, in seine halbseidenen Geschäfte mit einzusteigen, sich an den Ideen anderer Maler bereichern, deren Werke abkupfern. Wenigstens wäre diese Arbeit etwas Künstlerisches, eine Auseinandersetzung mit Malweisen und Werken, vielleicht würde das etwas in ihr lösen, sie zurückbringen zu dem, was sie verloren hatte. Dazu brauchte sie das Porträt. Es würde ihr Halt geben. Ihre Gedanken drehten sich in einer Endlosschleife, mehr und mehr driftete sie in innere Bilder ab. Sie kletterte über einen Berg aus verkohlten Knochen, rutschte ab, und die Gebeine fielen auf sie. Ina wand sich, trat um sich. Die Kohle verwandelte sich in Tinte. Sie wollte sie fortwischen, verschmierte sie mehr. Farbe lief zwischen ihre Finger, floss die Arme hinunter, und bedeckte sie wie ein nachtblauer Mantel.

Mailand, der siebenundzwanzigste Tag im Brachmonat, 1493

Im Dunkeln strich etwas über Tannstetters nackten Knöchel. Hastig wollte er die Beinlinge herabziehen, aber die Kette riss ihn zurück. Er hörte ein Wimmern. Ein Husten, mehr ein Röcheln, erklang. Tannstetter kannte solche Schmerzenslaute aus der Praxis seines Ziehvaters Auberlin Roth, der Wundarzt in seiner bayerischen Heimatstadt Rain am Lech war. Von klein auf hatte er ihn begleitet, sein chirurgisches Handwerk gelernt und mit ihm zusammen Leidende versorgt. Bauern, die unter ihren Ochsenpflug geraten, Handwerker, die von der Stadtmauer gefallen waren, die der Herzog ständig erhöhen ließ. Arbeiter einer Bleimanufaktur, die alle an Übelkeit und Verstopfung litten oder den gezeichneten Überlebenden einer Schlacht. Auberlin beherrschte sogar die Kunst des Augenstechens, um den grauen Schleier zu lichten.

Wieder ein Stöhnen. Tannstetter rutschte die kalte Wand hinunter, hockte sich nieder, so weit es die Fesseln erlaubten. Langsam sickerte es in sein Bewusstsein, er war dort, wohin ihn Auberlin trotz aller Gräuel, die er als Knabe bereits zu sehen bekam, nie mitgenommen hatte. Anders als im Kampf oder bei einem Unfall, peinigte man hier absichtlich, brandmarkte, damit, wer freigesprochen wurde, die Schmach beibehielt. Wenn man Auberlin in einen Kerker rief, um einen fast zu Tode Gequälten ins Leben zurückzuholen, geschah das nicht aus Gnade, sondern aus Berechnung. Der Angeklagte sollte weiter verhört werden, mehr Leute preisgeben, die mit ihm und dem Teufel gebuhlt hatten. Als Bub brüstete sich Tannstetter vor seinen Kameraden damit, dass er bald bei Ketzer- oder Hexenverhören dabei sein werde, und bettelte seinen Ziehvater an, ihn wenigstens ein einziges Mal mitzunehmen. Doch Auberlin, der sonst von sanftem Gemüt war, weigerte sich strikt und berichtete hinterher auch nicht von seinen Erlebnissen. Die Obrigkeit hätte es ihm unter Androhung ähnlicher Strafen, wie sie den Delinquenten widerfahren waren, verboten.

Tannstetter konnte sich nicht erklären, warum die Sforza-Büttel ihn gleich nach seiner Ankunft in den Kerker geworfen hatten. Wieder kam ihm der Erdrutsch in den Sinn, doch nach dem verlorenen Siegelring hatte man ihn gar nicht gefragt.

Ketten rasselten nicht weit von ihm. Tannstetter schauderte. Er presste die Fäuste an die Ohren und versuchte sich fortzudenken, zurück über die Alpen. Ohne Halt über die zugige Dachkammer in Linz, wo es im Sommer brütend heiß und im Winter eisig kalt war, bis nach Bayern, in die behagliche Wohnküche seiner Eltern, in der es nach Rohrnudeln duftete. Vor fünfundzwanzig Jahren war seine Mutter mit welschen Landarbeitern nach Deutschland aufgebrochen und in Rain am Lech geblieben, hatte sich anfangs als Waschmagd verdingt und sich dann zur Kleiderkammer-Aufseherin im Spital hochgearbeitet. Wenn sie abends am Kachelofen ausruhte, säuberte er schon als kleiner Bub ihre wundgescheuerten Finger und legte Kräuter auf. Tausendgüldenkraut und Ringelblume. Dabei erzählte sie ihm lombardische Märchen, oder sie sang ihm Lieder ihrer Heimat vor, bis ihre Stimme brach, und Tannstetter wusste nicht, ob sie vor Schmerz weinte oder aus Sehnsucht nach Bergamo.

»Saturn, Venus, Jupiter, Mars, all ihr Sphären steht mir bei.« Tannstetter hauchte seine Worte mehr, als dass er sie aussprach. Wenn er wenigstens die Sterne sehen könnte, sie gaben ihm seit seiner Kindheit Halt. Der Löwe, sein eigenes Tierkreiszeichen, oder auch nur ein einziges Himmelslicht würde ihm genügen. Er dachte an seine zwei Väter, beide strotzten vor Kraft und Geduld, Auberlin Roth, der Wundarzt, und Ignaz Tannstetter, der Wetterprophet. Für die irdischen Gebrechen, die den Leib malträtierten, war sein Ziehvater zuständig und für die überirdischen Kräfte aus dem Kosmos, die den Charakter formten, sein leiblicher Vater. Keinen der beiden wollte er enttäuschen. Sie hatten ihm den Weg bereitet und ihm ihr Wissen geschenkt, auf dass er es in sich vereine.

Kurz bevor er als Sohn der Roths in die Lateinschule wechselte, hatte ihm seine Mutter verraten, was in Rain jeder munkelte und er nie zu deuten wusste: Der Vogt, der im Auftrag der Wittelsbacher das Schloss verwaltete, war sein leiblicher Vater. Ignaz Tannstetter genoss über den Landstrich hinaus Anerkennung. Die Bauern befragten ihn, wann es Zeit war, die erste Saat auszubringen, ob es ein milder Winter würde oder ein trockener Sommer, aber auch in Familiengeschäften holten sie seinen Rat ein und ließen sich bei der Brautwahl von ihm beraten. Nachdem die »Katzelmacherin«, wie die Rainer seine damals noch ledige Mutter Ninetta nannten, von Ignaz Tannstetter schwanger wurde, wählte sie den Stadtchirurgen zum Mann, denn der Vogt war bereits verheiratet. Auberlin Roth ahnte, dass er nicht der Vater des Vier-Monats-Kindes sein konnte, und vielleicht gestand die schöne Welsche es ihm auch, um die er seit Monaten geworben hatte, dennoch bot er ihr ein Leben als ehrbare Frau.

Im Sommer nach seinem dreizehnten Namenstag wurde Georg ins Schloss gerufen, seine Mutter schickte ihn nach Einbruch der Dunkelheit los. Ignaz Tannstetter erwartete ihn bereits am geöffneten Portal. Mit einer Laterne schlenderten sie durch den Garten, und der Vogt zeigte ihm, wie man aus den Wetterkerzen den ersten Schnee herauslesen konnte, erläuterte, was der Mond mit dem Meerwasser und mit dem Gedeihen der Pflanzen zu tun hatte. Fortan durfte er seinen Vater jedes Mal, wenn die Vogtin bei der Chorprobe war, besuchen.

Dann kletterten sie aufs Schlossdach, saßen bis weit nach Mitternacht zwischen den Zinnen, blickten über die schlafende Stadt und das glitzernde Flussdelta, das Donau und Lech vor ihren baumelnden Füßen bildeten, und betrachteten die Himmelslichter. Es war, als schöbe sich der taghelle Vorhang zur Seite, nähme all die irdischen Befindlichkeiten mit sich und offenbarte die Nacht wie das größte Spektakel. Wissbegierig sog Georg auf, was sein Vater ihn lehrte und versuchte, sich die Sternbilder einzuprägen, die sich in unzähligen Leuchtpunkten am Firmament zu Tieren oder Gerätschaften formierten.

Gemeinsam beobachteten sie die riesigen Planetenkugeln, die so fern am Firmament schwebten, dass sie niemals ein Mensch erreichen würde. Sie kreisten um die fest verankerte Erde, und Vogt Tannstetter erklärte ihm, dass sie die Geschicke der Erdenbewohner lenkten. »Gott schuf sie einzig für das Schicksal der Menschen. Man muss sie nur zu deuten verstehen. Der Mond besitzt eine feuchte Kraft, der Merkur eine trockene. Die Venus hat Wärme und Feuchtigkeit zugleich, die Sonne wärmt ausschließlich. Der Mars ist heiß und trocken, der Jupiter feucht und trocken, der Saturn kalt und trocken. Kreisen die Planeten über den Himmel, begegnen sie den Tierkreiszeichen und empfangen deren Wirkkräfte, die ähnlicher Natur sind. Wobei sich Gleiches anzieht und ungleiche Eigenschaften einander abstoßen. Weißt du, was das bedeutet?«

Georg überlegte. »Das Kalte sucht sich besser das Warme?«

»Richtig, die Wirkung des Saturns zum Beispiel wird im Zeichen des Steinbocks noch verstärkt. Bei deiner Geburt stand der Jupiter im Löwen, das heißt, dir steht die Welt offen, Fortuna wird dir stets wohlgesinnt sein, wenn du deinen Fähigkeiten vertraust und in der Not darauf zurückgreifst. Du suchst die Wahrheit, willst den Dingen auf den Grund gehen und wirst auch andere dabei mitziehen.« Damals verstand Tannstetter nur die Hälfte davon, aber er freute sich über seine eigene Sternenkonstellation. Sobald er erwachsen war, wollte er die Welt erforschen.

Als König Maximilian Tannstetter in den Auftrag eingeweiht hatte, hatte er Mailand das florierendste Reich ganz Italiens genannt. Dass man dort aber jederzeit in ein Verließ gesteckt werden konnte, hatte er nicht erwähnt. Vielleicht war das die Strafe dafür, dass er sich vorhin so vorlaut als Arzt ausgegeben hatte, als Leibarzt des Kaisers sogar, obwohl ihm noch die Zulassung zur medizinischen Fakultät fehlte. Dabei verstand Tannstetter mehr von Wundheilung als so mancher Professor, der zwar auf dem Katheder stand und seine Vorlesungen hielt, aber nie selbst Hand an eine Wunde legte. Kaum einer hatte in seiner Jugend so viele Schnittverletzungen genäht und Knochenbrüche eingerenkt wie er. Dank seiner Väter und seines Fleißes hatte er weiter lernen und auf die Artistenfakultät gehen dürfen. In Ingolstadt studierte er die sieben freien Künste. Grammatik, die Grundlage aller Wissenschaften; Logik, um das Wahre vom Falschen zu trennen; Rhetorik, die Quelle des Rechts; Geometrie, um die Welt im Großen und im Kleinen zu vermessen. Er schloss mit dem Quadrivium ab, machte in Arithmetik, Geometrie und Astronomie, seinen Lieblingsfächern, den Magister und erhielt dennoch keine Zulassung zur Wiener Universität. Angeblich gab es mehr Anwärter als Plätze, sodass man dort ein Notenschema einführte, an dem Tannstetter scheiterte, weil er den geforderten Schnitt knapp verfehlt hatte. Er konnte sich noch so grämen, die Schmach, in seine Heimat zurückzukehren, ein einfacher Schullehrer zu werden und den Kindern seiner Nachbarn, die ihn als »welschen Vogtbankert« und »Katzelmacherbalg« beschimpft hatten, das Einmaleins einzubläuen, wollte er sich nicht antun. Darum reiste er trotzdem in die Kaiserstadt, arbeitete anfangs in der Verwaltung des Wiener Hofs, übernahm die Abrechnungen der Lieferanten und deutete für die Essensreste der kaiserlichen Tafel den Dienern die Sterne. Seine Prophezeiungen sickerten bis zum Thron durch und verschafften ihm den Posten des Astronomiegehilfen, als der Kaiser nach Linz übersiedelte.

»Wenn du in Not gerätst, Georg, verlass dich auf Gott, denn er hat dir deinen Verstand geschenkt«, hatte ihm sein Vater zum Abschied geraten. »Stärke deinen Geist, erweitere dein Wissen und gib dich nicht zufrieden mit dem, was dir vorgespielt wird.« Begriffen, was sein Vater eigentlich meinte, hatte er erst in Ingolstadt, als er durch seine Kommilitonen in einen Zirkel geraten war, der ihn mit der Antike vertraut machte. Sie wollten mithilfe der alten Meister ihre wahre Bestimmung erkennen. Und je mehr er von Petrarca, Cicero und Platon gelesen und in der Runde darüber debattiert hatte, desto klarer war ihm geworden, dass er niemals alles würde wissen können, dass er das Erzählte und auch die Inkunabeln als gegeben hinnehmen musste, solange er den Dingen nicht in natura auf den Grund ginge. Vergleichbar mit der Unendlichkeit der Sterne, gab es so viel zu lernen, mehr als ein Menschenleben erfassen konnte, und gehörte es auch einem Wissbegierigen wie ihm.

Doch weder Gott noch sein gerüsteter Verstand schienen ihm nun beizustehen. Aus seinem Horoskop, das ihm sein Vater, kurz bevor er nach Wien aufgebrochen war, erstellt hatte, erfuhr er, dass ihn Großes erwartete. Mars im Saturn. Mars stand für den Willen, und Saturn lieferte die nötige Disziplin, das, was zu tun war, auch anzupacken. Tannstetter hatte bisher geglaubt, damit sei die Reise gemeint, sich in ein unbekanntes Land voller Gefahren zu wagen, alle Hindernisse zu überstehen, sogar einen Bergrutsch. Doch nun wurden ihm größere Mühen abverlangt. Seine Eltern wussten nicht, dass er nicht zum Medizinstudium zugelassen worden war. Er hatte es ihnen mitteilen wollen, es dann hinausgeschoben, da er hoffte, mithilfe der Fürsprache Seiner Majestät endlich eine Zusage zu bekommen. In den Briefen nach Hause hatte er stets aufrichtig von seiner Arbeit am Kaiserhof berichtet und die Seiten mit Beschreibungen der habsburgischen Familienverhältnisse ausgeschmückt, was seine Mutter und auch die Vogtin besonders liebten, wie ihm sein Vater berichtete, der bei der sonntäglichen Gemeindetafel seine Briefe vorlas. Dabei erfuhr Tannstetter das meiste auch nur durchs Hörensagen. Er schnappte Gerüchte von den Hofdamen oder Kammerdienern auf, mit denen er in der Dienstbotenküche speiste. Der Alltag in der kalten, weitläufigen Linzer Burg bot wenig Spektakuläres. Meist bestand sein Dienst darin, Edelsteine zu polieren oder Mäusekot aufzusammeln, aus dem der Kaiser die Zukunft zu lesen gedachte. Aber von Brief zu Brief gefiel es Tannstetter mehr, kleine Geschehnisse herauszupicken und geringfügig aufzubauschen, um dann an der spannendsten Stelle zu enden.

Dann war der Kaiser plötzlich schwer erkrankt. Dank Tannstetter, der, flankiert von zwei erfahrenen Leibärzten, großes Geschick bei seinem chirurgischen Eingriff zeigte, überlebte Seine Majestät. Tannstetter hatte davon noch nicht nach Hause berichten können, denn seine Abreise Richtung Italien war fast über Nacht, in aller Heimlichkeit vom Kaisersohn zuwege gebracht worden. Kaum dass er sich die Hände gewaschen hatte, weihte ihn König Maximilian in sein Vorhaben ein. Es gebe eine mailändische Jungfrau, die reichste, die derzeit zu haben sei, und nachdem seine letzte Brautschau in einem Brautraub geendet war, wollte er diesen Auftrag keinem seiner bisherigen Botschafter erteilen.

Seit dem frühen Tod der Kaiserinmutter, Eleonore von Portugal, stotterte der Thronfolger, und das Leiden seines Vaters schien es noch zu verstärken. Er wolle trotz der verlockenden Mitgift keine hässliche W-Welsche im Bett, erklärte Maximilian. Seine Schmach könne nur mit Blut gewaschen werden, hieß es im Volk. Nachdem Maximilians erste Gattin, Maria von Burgund, ihm drei Kinder, zwei davon lebend, geschenkt hatte, war sie vor elf Jahren bei einem Reitunfall gestorben. Daraufhin erkor der König sich die vierzehnjährige Anne de Bretagne aus, um das Bündnis mit den Engländern und Spaniern zu sichern. Aber der französische König Karl machte seinen Plan zunichte, indem er Anne am Nikolaustag des vergangenen Jahres raubte, augenblicklich kirchlich heiratete und in aller Eile das eheliche Beilager mit ihr teilte. Das, obwohl Maximilian bereits durch einen Stellvertreter mit ihr getraut worden war, er selbst allerdings noch im Krieg mit Ungarn feststeckte.

Ungeduldig hatte Tannstetter Maximilians Ausführungen verfolgt. Bei manchen Wörtern plagte sich der König mehr, bei anderen weniger. Die Versuchung, ihm ins Wort zu fallen, war groß, aber das wagte Tannstetter nicht. Nachdem scheinbar alles gesagt war, überreichte ihm der König feierlich seinen Siegelring.

Tannstetter fühlte sich geehrt und überrumpelt zugleich, er fragte sich, warum ausgerechnet er, ein dreiundzwanzigjähriger Bayer, mit dieser heiklen Angelegenheit betraut wurde, wo es doch genügend hochrangige und bewährte Astrologen und Doktoren im Umfeld des Kaisers gab. »Ich danke Euch für die Auszeichnung und das Vertrauen, Majestät, Ihr wisst, dass ich zwar ein Magister rerum naturalium bin, mir jedoch die Zulassung zur medizinischen Universität bisher verwehrt wurde?«

Der König hatte genickt und Tannstetter zu verstehen gegeben, dass das nebensächlich sei. Er habe den Eindruck, er verstehe mehr von der Heilkunst als alle kaiserlichen Leibärzte zusammen. Dann unterwies er ihn im Notwendigsten, zeigte ihm die kostbaren Geschenke, die mit dem mailändischen Heiratsangebot eingetroffen waren, und bat ihn, angesichts dieser vielversprechenden Verbindung, die Sterne zu deuten.