3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

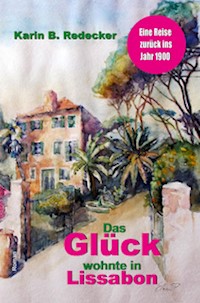

Machen Sie eine Reise in die Vergangenheit. Fühlen, riechen und spüren Sie, wie es damals war und lassen Sie in Ihrer Fantasie die Kutsche vorfahren. Wir befinden uns in Frankfurt am Main und in Lissabon Anfang 1900. Erzählt wird eine Familiengeschichte, die für die damalige Zeit außer-gewö̈hnlich war. Sophie und Johann, ein junges Frankfurter Ehepaar, starten mutig in ein neues Leben. Sie ziehen in ein altes Haus direkt am Tejo, mit Blick auf Lissabon. Während der Mann als technischer Direktor in der damals größten Korkfabrik Portugals mit an der Spitze der Geschäftsleitung steht, verwandelt seine junge Frau das gemeinsame Zuhause peu à peu in ein Schmuckstück mit traumhaftem Garten. Bald schon sitzen sie mit fünf Kindern um einen großen Tisch und führen ein unbeschwertes, großartiges Leben. Es ist genau so, wie Sophie es sich immer gewünscht hat. Bis zu dem Tag, als Deutschland 1916 Portugal den Krieg erklä̈rt. Alles bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Das Taschenbuch hat übrigens 261 Seiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Für Helmut, Ilse,

Ingeborg & Dieter

Impressum

© Copyright Karin B. Redecker

64625 Bensheim-Auerbach, Am Höllberg 25

www.facebook.com/pages/K.B.Redecker

www.karin-redecker.de

Titel: Aquarell von Peter Eleven, Darmstadt

https://www.peter-eleven.de

Lektorat/ Korrektorat: Julian von Heyl

Werksbilder aus Portugal: mit freundlicher

Genehmigung von Fam. Jerosch-Herold.

Alle anderen Bilder aus Familienbesitz

1. Auflage 2021

© Alle Rechte vorbehalten.

Buchbeschreibung

Machen Sie, liebe Leser, mit mir eine Reise in die Vergangenheit. Wir befinden uns im Frankfurt am Main und im Lissabon des beginnenden 20. Jahrhunderts. Erzählt wird eine für die damalige Zeit außergewöhnliche Familiengeschichte.

Sophie und Johann, ein junges Frankfurter Ehepaar, das gerade erst ein Baby bekommen hat, starten mutig in ein neues Leben. Sie beziehen ein altes Haus direkt am Tejo, mit Blick auf Lissabon. Während die junge Frau das Haus peu à peu in ein Schmuckstück verwandelt und einen traumhaften mediterranen Garten anlegt, wird ihr Mann als technischer Direktor die damals größte Korkfabrik Portugals, die O. HEROLD & Cie., weiter mit aufbauen und den widrigen Umständen der Zeit Paroli bieten.

Sie bekommen nach und nach vier weitere Kinder und die sitzen, wie damals üblich, als eine große Familie um den Tisch. Drei fleißige Hausangestellten unterstützen sie tatkräftig, und so führen sie ein unbeschwertes, großartiges Leben. Es ist ganz so, wie Sophie es sich immer gewünscht hat. Bis zu dem Tag, als Deutschland 1916 Portugal den Krieg erklärt: Alles bricht wie ein Kartenhaus zusammen und sie müssen das Land verlassen.

Na, neugierig geworden? Dann lesen Sie, wie es für die Familie weitergeht.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Buchbeschreibung

Über die Autorin

Prolog

Herbst in Tann/Rhön 1899

Sophie und Elisabeth

Johann beim Wirt

Der Dännerhof

Der Weg entlang der Ulster

Erstes Kennenlernen

Das neue Jahrhundert

Die Hochzeit

Die Reise nach Lissabon

Ankunft in Lissabon

Das Treffen mit Hinnerk Jansen

Das Abendessen

Nächtlicher Spaziergang

Der Ausflug nach Barreiro

Barreiro

Der Betrieb wird besichtigt

Fotos

Im Hinterland

Zurück nach Barreiro

Hinnerk geht ins Alfama-Viertel

Wo ist Hinnerk?

Wo bin ich?

Das Lösegeld

Ungeduld

Wieder im Hotel

Cascais

Sightseeing

Wieder zu Hause

Emma

Das Angebot

Schwierige Entscheidung

Besuch in der Rhön

Spaziergang im Frankfurter Nizza

Geburt des 1. Kindes

Das neue Haus

Es wird

Antonio

Der kleine Johannes

Kaiser Wilhelm in Lissabon

Die Korkfabrik

Der Ausritt

Die Familie wächst

Die Feuerwehr

Hans

Die Deutsche Schule Lissabon

1908

Die Reise nach Frankfurt 1908

1909 bis 1911

1912

Die Schreckensnachricht 1916

Mit den Mulis nach Spanien

Die Koffer werden gepackt

Ankunft in Madrid

Madrider Tage

Barcelona 1916

Die Spanische Grippe 1918

Frühjahr 1919

Frankfurt Ende 1919

1920

1923

1924

1925

Epilog

- Hans

- Else

- Hilde

- Rena

- Heini

- Sophie

Ankunft in Lissabon

Die Polin und die alten Männer

Leseprobe: Das Gift des Oleanders

Leseprobe: Die Toten von Ascona

Doppelband

Meine beiden Gedichtbände

Über die Autorin

Karin B. Redecker genoss eine Verlagsausbildung bei einer bekannten Frankfurter Tageszeitung.

Sie arbeitete später viele Jahre gemeinsam mit ihrem Mann als Redakteurin und Layouterin im eigenen Verlag, bevor sie sich in Italien niederließ. Dort fand sie endlich die Zeit, mit dem Romanschreiben anzufangen, und es entstanden hier ihre ersten beiden Romane.

Die Pflegebedürftigkeit der Mutter und der Tochter holte sie wieder aus Italien zurück. Es folgte ein weiterer Roman und zeitgleich entstanden viele Gedichte. Nach dem ersten Gedichtband ist aktuell ein zweiter Band mit dem Titel »Es flogen Worte durch den Raum ...« erschienen.

Sie selbst sagt über sich: »Schreiben macht mir Freude und ich möchte die Leser nur gut unterhalten. Mein Kopf ist voller Geschichten, denn wie sang einst André Heller: ›Die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo!‹«

Prolog

Meine Schwiegermutter Hilde ist schon viele Jahre tot. Sie starb im Alter von fast 90 Jahren im Haus ihrer Tochter im Saarland. Man muss sie sich vorstellen als zierliche, kleine Person mit bis ins hohe Alter fast schwarzen Haaren. Ihre unvergesslich tiefe und raue Stimme klingt mir heute noch im Ohr. Ich sehe sie deutlich vor mir, meist mit einer Zigarette in der Hand, in Rauchschwaden gehüllt, mit uns über belanglose Dinge plaudernd.

Unser Kontakt war nicht sehr eng, was ich häufig bedauert habe. Es fiel ihr wohl schwer, offen ihre Gefühle zu zeigen. Man kann nicht sagen, dass sie verschlossen war. Aber doch war sie eine recht introvertierte, etwas distanzierte Frau, die ihre wahren Gefühle gut verstecken konnte.

Ein Tabuthema in der Familie war ihre gescheiterte Ehe. Jeder bemühte sich, dieses Thema auszuklammern, weil allen bewusst war, dass sie ihren Mann immer noch liebte und ihn bestimmt wieder aufgenommen hätte. Es war ein wunder Punkt bei Hilde, an den man nicht rühren wollte.

Dieser Abtrünnige dachte aber nicht daran, zu seiner Frau, mit der er über dreißig Jahre lang verheiratet gewesen war, zurückzukehren. Er muss ein kühler und reservierter Mensch gewesen sein, der seinen Sohn nie auf den Arm genommen, sich ihm zärtlich zugewandt hatte, wie ich aus den Erzählungen meines Mannes erfahren habe. Als Sohn eines Oberpostrates Dr. jur. war er in einem streng preußischen Haus aufgewachsen, in dem Etikette großgeschrieben wurde. Er war als Verlagsleiter bei einigen deutschen Tageszeitungen beschäftigt gewesen, unterbrochen durch seinen Wehrdienst an der Front im Zweiten Weltkrieg. Der Krieg hat viele Lebensläufe durcheinandergewirbelt, so auch seinen.

Ich habe meinen Schwiegervater leider nie kennengelernt. Er hatte sich von seiner Frau getrennt, als mein Mann kurz vor dem Abitur stand. Die Ehe war von Anfang an problematisch gewesen. Bereits in der Verlobungszeit soll er meine Schwiegermutter betrogen haben, und auch später hatte er immer wieder Affären. Nach der Trennung zog er umgehend zu seiner Geliebten nach Norddeutschland. Dort verstarb er Jahre später, ohne seinen Sohn jemals wiedergesehen zu haben.

So herrschte eisernes Schweigen über den Vater, wenn Hilde dabei war. Aber auch unter den Geschwistern wurde äußerst selten über den untreuen Vater gesprochen, und ich selbst, obwohl ziemlich neugierig, wagte es nicht, mich hier einzumischen.

Bei Hilde herrschte stets ein freundlicher Umgangston, Smalltalk mit meist unverfänglichen Themen, ohne Höhen und Tiefen, und ich empfand das damals als angenehm, im Kontrast zu meiner Familie, in der die Emotionen schon mal überkochten.

Die Aufenthalte bei Hilde waren für mich wie Besuche in einer anderen Welt. Alles lief so vorhersehbar ab, es gab keine Hektik, was auch daran lag, dass wir Rücksicht auf unsere Schwägerin nehmen mussten, die als Ärztin einen aufreibenden Job mit unterschiedlichen Arbeitszeiten im Krankenhaus hatte. Wenn sie tagsüber ihren Schlaf nachholte, herrschte absolute Stille. Alle ordneten sich unter, man sprach leise und war bemüht, keinen Lärm zu machen. Für jemanden wie mich, die es gewohnt war, dass alle in der Familie gleichzeitig Lärm machten, war das eine völlig neue Erfahrung. Das Ganze hatte etwas von einem Sanatorium und ich verbrachte hier erholsame Tage. Von den vielen Alltagssorgen, wie sie in meiner Familie vorherrschten, war hier nichts zu spüren, solche wurden hier unter den Teppich gekehrt. Überhaupt wurde wenig über persönliche Dinge gesprochen.

Wir waren damals wohl auch zu jung und mehr mit unseren eigenen Dingen beschäftigt. Erst später erfuhr ich, dass Hilde eine interessante Kindheit in Portugal verlebt hatte. Leider hatten wir es versäumt, sie eingehend danach zu befragen. So wussten wir nur wenig über ihre Familiengeschichte und ich musste umfangreich recherchieren, bis sich bei mir so nach und nach ein Gesamtbild der damaligen Ereignisse entwickelte. Viele Jahrzehnte später hatten mich diese interessanten Jahre aber immer noch nicht losgelassen, und aus dem Blickwinkel der Autorin wollte ich sie neu beleuchten. So reiste ich mit meinem Mann nach Portugal und wir gingen auf Spurensuche. Wir trafen uns mit Professor Bernardo Jerosch-Herold, einem Enkel der deutschen Familie Jerosch-Herold, die seit vielen Generationen in Portugal ansässig ist und unter anderem eine der größten Korkfabriken des Landes besaß. Der Großvater meines Mannes war in dieser Fabrik als technischer Direktor beschäftigt gewesen. Von Professor Bernardo Jerosch-Herold erhielten wir hilfreiche Informationen, für die wir sehr dankbar sind.

Hilde war eines von fünf Kindern, von denen vier in Lissabon geboren worden waren. Sie war behütet und wohlhabend aufgewachsen, mit Dienstboten und allem Drum und Dran, was man im hohen Alter noch immer bemerken konnte. Personal zu haben gehörte für sie wie selbstverständlich zum Leben dazu. Das Frühstücksbrötchen aß sie mit Messer und Gabel, was mich damals beeindruckt hatte. Tatsächlich schlug ich im Knigge nach, ob die guten Manieren das erforderten, denn bei mir zu Hause nahm man die Brötchen in die Hand und biss ein Stück ab. Auch hatte sie ein Leben lang eine Putzfrau, obwohl die guten Zeiten für sie schon längst vorbei waren und sie sich das eigentlich überhaupt nicht leisten konnte.

Nun aber von Anfang an: Gehen wir zurück in die Kaiserzeit 1899.

Herbst in Tann/Rhön 1899

»Elisabeth, Sophie, wo seid ihr?«, brüllte Heinrich Müller in den Hof seiner Mühle hinaus. Er hatte bereits mehrfach gerufen, aber keine Antwort erhalten. Seine Frau stand verschreckt am Küchenherd und bereitete das Abendessen. Sie wollte sich weder aufregen noch einmischen. Es genügte, wenn ihr Mann einen Wutanfall hatte. Da war es besser, nichts zu sagen, sonst rutschte ihm womöglich die Hand aus. Er war ein unbeherrschter Grobian, dem man am besten nicht widersprach.

Draußen wurde es bereits dunkel und die beiden jungen Frauen waren immer noch nicht zurück.

»Wo bleiben sie denn schon wieder? Bestimmt stecken sie mit Johann zusammen. Na warte, lass mir die beiden nach Hause kommen!«

Er stürmte hinaus, um die Hühner in den Stall zu bringen, bevor der Fuchs wieder eins von ihnen holte.

Margarete schaute ihm ängstlich hinterher. Sie musste zusehen, dass sie ihre Tochter Elisabeth, die mit ihrer Frankfurter Cousine Sophie unterwegs war, abfing, denn heute war ihr Mann ganz besonders erzürnt. Er hatte im Wirtshaus erfahren, dass die ihm anvertraute Nichte mit Johann vom Dännerhof herumscharwenzelte. Sie hatten sich hier im Dorf kennengelernt und wohl auch schon in Frankfurt getroffen. Aber dass das hier im Dorf Gesprächsstoff war, durfte nicht sein; es schadete dem Ansehen seiner Tochter und Nichte. Tugendhafte Mädchen hatten sich nicht allein mit einem jungen Mann zu treffen. Schließlich hatte Heinrich seinem Bruder versprochen, gut auf Sophie aufzupassen.

Sein Bruder Karl hatte in den ersten Jahren seiner Ehe mit ihnen gemeinsam in der großen Mühle gewohnt. Da waren die Eltern der beiden noch am Leben gewesen. Karl hatte damals bereits zwei Töchter und einen Sohn, als er kurz nach der Geburt der dritten Tochter Sophie Tann verließ und nach Frankfurt zog. Seine Frau schenkte ihm dann noch drei weitere Töchter, so dass er nunmehr eine große Familie mit sieben Kindern zu versorgen hatte.

Heinrich erbte die Mühle und zahlte Karl aus, der in Frankfurt einen gut florierenden Wein- und Gewürzhandel aufgezogen hatte. Im Gegensatz zu Heinrich war er mittlerweile recht wohlhabend und galt in Frankfurt als angesehener Bürger. Seine Waren bezog er aus Übersee und ließ sie sich auf dem Schiffsweg aus aller Herren Länder über Bremen oder Hamburg nach Frankfurt anliefern. Aber trotz des Erfolges hatte er seine Herkunft nicht vergessen und besuchte Heinrich und seine Familie des Öfteren.

Und jetzt, wo alles immer schwieriger wurde, hatte Karl ihn sogar finanziell etwas unterstützt. Die Geschäfte liefen nicht mehr so gut wie früher. Die Bauern verarmten immer mehr, da die Ernten schlecht waren. Zudem hatten die Hungersnöte des 19. Jahrhunderts eine extrem hohe Sterblichkeitsrate durch viele Krankheiten mit sich gebracht. Überwiegend starben Kinder, was auch durch die hohe Geburtenrate nicht ausgeglichen werden konnte. Kaum eine Familie blieb von Todesfällen verschont, und die Bevölkerungszahl der Rhön reduzierte sich massiv.

Die herrlichen Zeiten, die Kaiser Wilhelm II den Deutschen versprochen hatte, waren in der Rhön nicht angekommen. Es herrschten Armut und Arbeitsmangel. Die meisten lebten von der Hand in den Mund und versorgten sich halbwegs von ihren kleinen Höfen. Viele junge Männer im heiratsfähigen Alter machten sich mit dem Schiff auf den Weg ins gelobte Land Amerika. Arbeit gab es so gut wie keine und das Land konnte sie nicht mehr ernähren. Selbst der fleißigste Bauer musste das von den Urvätern ererbte Land verlassen und sein Glück in der Neuen Welt suchen, weil ihm nichts weiter übrig blieb. Sie alle träumten von einem besseren Leben. Von Arbeit und Platz für jeden. Von der Freiheit, zu tun und zu lassen, was man wollte. Aber vor allen Dingen sehnten sie sich danach, sich endlich einmal satt essen zu können. Die Berichte der Ausgewanderten befeuerten diese Sehnsüchte, so dass sich ganze Familien auf den beschwerlichen Weg über den Atlantik machten. Für sie war Amerika das Land ihrer Zukunft.

Weil die Bauern immer weniger Getreide einbrachten, hatte Heinrich weniger Korn zu mahlen. Deshalb hatte er sich voller Zuversicht zusätzlich eine Öl- und Korkmühle zugelegt. Das Geld dazu hatte ihm sein Bruder Karl geliehen. Johann, der nach seinem Militärdienst in Frankfurt viel herumgekommen war, hatte ihm diesen Vorschlag gemacht. Er kannte die Herausforderungen des Betriebs gut, da er vor Jahren auch schon einmal bei ihm gearbeitet hatte. Der junge Mann war technisch interessiert und durchaus kein Taugenichts wie so viele hier im Dorf. Im Gegenteil, er war ein tatkräftiger, ideenreicher Kerl, ein Tüftler und Bastler, und hatte Heinrich schon so manches Mal aus der Patsche geholfen. Aber auch er hatte dem Dorf den Rücken gekehrt. Doch war er nicht nach Amerika ausgewandert, sondern nach Frankfurt gezogen. Dort hatte er mit Hilfe seiner guten Kontakte zu einem Oldenburger Unternehmen eine Korkfabrik gegründet, womit er auch Heinrichs erster Kunde für die neue Korkmühle war.

Und genau dieser Johann war offensichtlich an seiner Nichte interessiert, wie es den Anschein hatte. Er sah genau, wie sie sich gegenseitig schöne Augen machten, und entnahm ihren Gesprächen, die er heimlich belauscht hatte, dass sie sich auch in Frankfurt immer wieder über den Weg liefen. Das sollte ihn eigentlich nicht kümmern. Aber hier in Tann hatte er die Verantwortung für seine Nichte, solange sie unter seinem Dach zu Besuch war. Und diese Verantwortung nahm er ernst, er wollte sich keine Vorwürfe seines Bruders anhören müssen.

Einen Heiratskandidaten für seine Tochter Elisabeth hatte er schon länger im Auge. Dessen Vater war der größte Bauer der Kleinstadt Tann in der hessischen Rhön, der ihn seit vielen Jahren mit Korn belieferte. Und sein Sohn würde den Hof einmal erben.

»Diese Verbindung ist das Beste, was unserer Tochter passieren kann«, sagte Heinrich zu seiner Frau. Die wusste natürlich, dass damit auch die Geschäftsverbindung zwischen beiden gesichert war. Sein Sohn Joseph, der das Mühlenanwesen einmal übernehmen sollte, könnte so einer sicheren Zukunft entgegensehen. Also wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Umso wichtiger war es, dass seine Tochter einen guten Leumund hatte und sich sittsam benahm. Wenn sie sich auch etwas sperrte. Das spürte er genau. Aber hieran war natürlich Sophie nicht unschuldig, die aus der Stadt kam und seiner Elisabeth Flausen in den Kopf setzte. Sophie war eine widerspenstige Person, die nicht unbedingt immer das machte, was man von ihr verlangte. Immer widersprechend oder altklug daherredend, wurde sie von Elisabeth angehimmelt, und er hatte Mühe, sie nach ihrer Abreise wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Vor allen Dingen faselte sie neuerdings von den Rechten der Frauen. Dass sich da was ändern müsse. Pah! Blödes Geschwätz! Er war derjenige, der das Sagen hatte. Nur mit seiner ausdrücklichen Erklärung konnte sie aus der väterlichen Obhut entlassen werden.

Nun hatte er zwar gelesen, dass man demnächst die Volljährigkeit von vierundzwanzig auf einundzwanzig Jahre verringern wollte und dass damit die elterlichen Rechte endeten. Ja, sogar die Herausgabe seines Vermögens konnte man dann verlangen. Das fand er zwar skandalös, aber was konnte er schon daran ändern? Zum Glück brauchte man noch die ausdrückliche Erklärung, dass man aus der väterlichen Vormundschaft entlassen worden war. Und diese Möglichkeit wollte er auf jeden Fall für seine Interessen ausnutzen. Am besten wäre es, wenn Elisabeth bis zu diesem Zeitpunkt verheiratet sein würde, dachte er, bevor er das Tor zur Mühle verschloss.

Sophie und Elisabeth

»Mutter, hörst du mich?«, flüsterte es vor dem Küchenfenster.

»Bitte, lass uns schnell herein, damit uns der Vater nicht sieht.«

Margarete erkannt die ängstliche Stimme ihrer Tochter sofort und beeilte sich, die Seitentür zum Hof zu öffnen. Elisabeth und Sophie huschten herein und setzten sich auf die warme Ofenbank. Sie sahen völlig verfroren aus und rieben sich die eiskalten Hände über dem Ofen.

»Wo wart ihr nur so lange? Der Vater ist schon ganz wütend. Er hat euch gesucht!«

»Spazieren!«, antwortete Elisabeth knapp und schaute zu Boden, während Sophies Gesicht rot anlief. Ihre Verlegenheit war ihr anzusehen, so dass ihre Tante gleich wusste, wo sie gewesen waren.

»Johann!« Missbilligend schüttelte sie den Kopf. Sophie nickte nur.

»Er hat uns die neue Antriebswelle für die Korkmühle vorgeführt und gesagt, dass das Mahlgut mit einem Förderband gleich in Säcke gefüllt werden kann. Das will er dem Onkel und Joseph morgen vorführen. Da war auch ein Mann aus Hamburg dabei, der uns ganz begeistert die Maschinen erklärt hat. Er will sich noch heute Abend mit Johann im Gasthaus treffen. Wir mussten ja schnell nach Hause und konnten nicht weiter zuhören. Aber Johann ist schon ein toller Mann!«

Dass sie danach noch etwas an der Ulster entlangspaziert waren, verschwieg sie geflissentlich.

Sophie strahlte, als sie von Johann erzählte, und Margarete wusste genau, was in dem Mädchen vor sich ging. Auch sie mochte Johann gern. Aber ihr Schwager wollte vorerst nichts davon hören. Er hatte andere Pläne mit Sophie. Von einem reichen Frankfurter Kaufmann war da die Rede. Aber wie sie Sophie einschätzte, dürfte sich der Schwager die Zähne an ihr ausbeißen. Zumal sie wusste, dass er leicht um den Finger zu wickeln war und seinen Töchtern keinen Herzenswunsch abschlagen konnte. Da ist mein Heinrich wohl genau das Gegenteil, dachte sie bedauernd und bereitete weiter das Abendessen vor.

Johann beim Wirt

»Bringt uns noch ein Bier, Herr Wirt!«, rief Johann zum Tresen und hob sein leeres Glas in die Höhe.

»Sehr wohl, Johann!«, antwortete der Wirt, ohne seine Augen und Ohren vom Gespräch abzuwenden. Zu neugierig war er, was an dem Tisch mit dem Fremden aus Norddeutschland vor sich ging. Wann kam schon mal ein Gast in dieses verlassene Nest? Und dass hier etwas Außergewöhnliches besprochen wurde, war ihm schon bald klar. Vorsichtig und leise, um ja nichts zu verpassen, goss er zwei neue Gläser voll.

»Und wann bist du wieder in Lissabon?« Johann sah den Hamburger erwartungsvoll an.

»Schon bald. Ich habe eine Lieferung abzugeben und einzurichten. Eine deutsche Antriebswelle, ähnlich der, die ich gerade dem Müller geliefert habe.«

»Ah, dann arbeiten sie dort jetzt auch mit deutschen Wellen. Das ist sehr interessant. Denn soweit ich weiß, haben sie zuvor nur amerikanische und englische Werkzeugmaschinen gekauft.«

Der Hamburger lächelte. »Ja, Deutschland ist im Kommen! Wie laufen denn deine Geschäfte so in Frankfurt?«

Er bewunderte den jungen Mann, der mit seinen achtundzwanzig Jahren schon so viel auf die Beine gestellt hatte.

»Sehr gut! Ich habe bereits einen Laden in der Stiftstraße eröffnet. Meine Korkproduktion ist in der Gausstraße. Seit ich die neue Korkschneidmaschine aus Oldenburg von dir habe, konnte ich meine Produktion enorm steigern. So kann ein Mann am Tag rund fünfzehntausend Korken fertigen, vorher waren es mit dem Korkenhobel per Hand nur so um die zwölfhundert pro Schicht. Das ist eine beachtliche Verbesserung und außerdem viel exakter. Dennoch habe ich weiterhin einige Bauern als Heimarbeiter beschäftigt. Wenn es weiterhin so gut läuft, kaufe ich vielleicht noch ein paar Maschinen dazu und stelle mehr Arbeiter ein. Du kannst also schon bald wieder mit einer neuen Bestellung von mir rechnen. Ich verkaufe nun nicht mehr nur Korken, sondern fertige auch Schuhsohlen, und demnächst vielleicht auch Dämmstoffe. Deshalb habe ich ja den Müller hier überredet, sich zusätzlich eine Korkmühle aufzubauen. Ich bin sein erster Kunde. Er nimmt mir dann die ganzen Korkabfälle ab und zerkleinert sie für mich. Und die Korkabfälle kann ich zudem viel billiger einkaufen. Das musst du mir noch vermitteln.«

Der Hamburger schaute Johann anerkennend an. Er belieferte ihn als Agent schon seit einiger Zeit mit Kork aus Portugal und war beeindruckt, mit welchem Elan der junge Mann nach seinem Militärdienst seine Firma aufgebaut hatte. Der Hamburger war nicht nur für eine Oldenburger Firma als Vermittler tätig, sondern auch für einen der größten portugiesischen Korkhersteller, die O. HEROLD Company aus Barreiro bei Lissabon, die eine Niederlassung in Hamburg betrieb. So hatte er nicht nur die nötigen Werkzeugmaschinen, sondern auch das Rohmaterial für diesen Industriezweig in seinem Programm. Er reiste mittlerweile durch ganz Deutschland von Kunde zu Kunde und machte gute Geschäfte. Ein- bis zweimal im Jahr besuchte er die O. HEROLD Company direkt in Barreiro bei Lissabon, was immer eine aufregende Reise für ihn war. Der persönliche Kontakt zum Direktor Albrecht von Koss, der zum Glück Deutscher war, zahlte sich aus und war ihm wichtig. Zudem gab es so keine Sprachprobleme und er war stets ein gern gesehener Gast.

Die Portugiesen verschifften den Rohkork mit der Oldenburgisch-Portugiesischen Dampfschiffs-Rhederei (OPDR) vom Lissabonner Hafen nach Hamburg und Antwerpen. Die Reederei hatte auf der Hinfahrt für die Portugiesen Glas an Bord. Die Transitzeit einer Route betrug für die Dampfschiffe neunundzwanzig Tage. Von Hamburg oder Antwerpen aus wurde die Fracht weiter mit Schiffen verteilt. So kam der Kork per Schiff und Bahn auch zu Johann nach Frankfurt am Main.

»Wenn du willst, könnte ich dich ja mal nach Portugal mitnehmen. Lissabon ist eine faszinierende Stadt. Dann das prächtige Wetter und das Meer!«, schwärmte der Hamburger. »Dort kannst du dir die Korkfelder aus der Nähe anschauen, das ist wirklich beeindruckend.«

»Fährst du immer mit der Eisenbahn?«

»Ja, das ist eine hochinteressante Fahrt. Von Frankfurt aus gehts über Spanien nach Portugal. Man muss zwar einige Male umsteigen, aber das ist umso abwechslungsreicher.«

»Wenn es bei mir richtig gut läuft, würde ich das gern einmal machen.«

Sie unterhielten sich noch eine Weile über technische Details der neuen Antriebswelle, und Johann erzählte begeistert von den neuen Ideen, die er tagtäglich austüftelte.

»Was hast du eigentlich vor deiner Militärzeit gemacht?«

»Ich war ein paar Jahre auf Wanderschaft in etlichen Unternehmen und habe mir viele Kenntnisse angeeignet. Zuletzt war ich in der Oldenburger Korkindustrie beschäftigt. Dort haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe alles über die Korkverarbeitung gelernt und hier habe ich auch die Meyer’sche Korkschneidmaschine, die mir heute so gute Dienste erweist, bedient. Das war sehr interessant und ich konnte viel dazulernen. So habe ich eine vorzügliche Ausbildung genossen, und ich dachte mir, warum sollst du das nicht auch selbst machen?«

Sie nahmen beide einen großen Schluck aus ihren Gläsern und Johann erzählte weiter.

»Da ich einen älteren Bruder habe, war von Anfang an klar, dass er den elterlichen Hof erben wird. Der Hof ernährt zurzeit nicht mal eine Familie ausreichend. Die Ernten der vergangenen Jahre waren sehr schlecht, deshalb verdienen sich mein Vater und mein Bruder mittlerweile bei mir als Korkschneider etwas dazu. So kann ich die Familie gut unterstützen.«

»Und was ist mit der Müller-Mühle? Wer führt die später mal weiter?«

»Der Müller hatte vier Kinder. Einen Jungen und drei Mädchen, von denen zwei schon früh an der Cholera verstorben sind. Auch ich hatte noch eine Schwester. Sie ist mit vier Jahren an Masern gestorben. Diese Kindersterblichkeit findest du fast in jeder Familie hier in der Rhön.«

Johann seufzte auf.

»Der Sohn des Müllers heißt Joseph. Er ist erst siebzehn Jahre alt und wird die Mühle einmal erben. Leider hat er bisher noch wenig Kenntnisse. Deshalb habe ich den Müller immer etwas unterstützt, wenn ich vor Ort war, und er hat es mir großzügig gedankt. Seine Tochter Elisabeth soll den größten Bauern von Tann heiraten. Das hat mir der Müller erzählt. Aber die sperrt sich noch etwas.«

Er lächelte.

»Ist sie hübsch?« Der Hamburger grinste.

»Nicht so hübsch wie Sophie!«

»Wer ist denn diese Sophie?«

»Das ist ihre Cousine aus Frankfurt. Die Tochter vom jüngeren Bruder des Müllers, der in Frankfurt einen florierenden Wein- und Gewürzhandel betreibt. Und genau die will ich bald heiraten!«

Nun beugte sich Johann ganz nah zu dem Hamburger heran, um ihm leise zuzuflüstern: »Aber das darf noch keiner wissen, weil sie einem anderen versprochen sein soll. Sie will aber nur mich!«

Er schmunzelte beziehungsreich, so dass der Hamburger lachen musste.

Johann schaute sich um, um zu kontrollieren, ob der Wirt auch nichts gehört hatte.

»Und wie willst du das anstellen? Wenn es die Hübschere der beiden jungen Frauen ist, die ich heute Morgen auf dem Hof der Mühle gesehen habe, dann ist es eine mit einem ganz eigenen Köpfchen, wie ich feststellen musste.«

»Ja, sie ist ein kleiner Dickkopf! Sie weiß genau, was sie will. Und sie will mich!«, lachte er erneut.

»Wir warten noch, bis das neue Jahrhundert anfängt, dann wird Sophie fünfundzwanzig und ihr Vater muss nicht mehr in die Heirat einwilligen. Das wird zwar noch allerhand Ärger geben, aber das ist uns egal.«

»Na, dann viel Glück, Johann!«, meinte sein Gegenüber und hob sein Glas, um mit ihm anzustoßen.

»Ich bin nächsten Frühsommer wieder hier und fahre anschließend nach Portugal. Vielleicht wollt ihr mich ja begleiten und eure Hochzeitsreise in Portugal verbringen. Dann könntest du es mit einem Besuch der O. HEROLD Company verbinden.«

Johann strahlte. Ja, genau das hatte er vor und wollte Sophie damit überraschen.

»Herr Wirt, noch mal dasselbe!«, rief er. Der Wirt hatte es aufgegeben zu lauschen. Was er verstanden hatte, reichte ihm jedoch aus, um zu wissen, worum es ging.

Wieder einer, der die Rhön verlassen hat und nicht wiederkommt, dachte er betrübt. Bald würde das Wirtshaus leer sein. Aber war es denn ein Wunder? Die Rhön war das Armenhaus Deutschlands. Die Hungersnöte der vergangenen Jahre, dann noch die vielen Krankheiten wie Scharlach, Keuchhusten, Cholera, Blattern und Masern, all dies hatte dazu geführt, dass viele Orte der Rhön kaum gewachsen waren. Die Missernten, die kalten Winter, die nassen Sommer und die kargen Böden waren schuld daran, dass die Bauern bettelarm waren und das Brot nicht über Nacht hatten. Oft reichte es nicht einmal für einen Löffel Leinöl zu den Kartoffeln. Hinzu kamen die Landflucht in die Städte und die vielen Auswanderungen nach Amerika oder Australien.

Dabei ist unsere Rhön doch so schön. Unsere wunderschöne Landschaft anmutig im Wiesengrund der Ulster und der letzte Zipfel Hessens, sinnierte er. Und wenn er an den Großbrand vom 12. Mai 1879 dachte, dem massenhaft Wohnhäuser und Scheunen, ja sogar die alte Stadtkirche zum Opfer gefallen waren, dann packte ihn heute noch das kalte Grausen. Zum Glück hatten sie die Stadtkirche wieder neu aufgebaut.

»Ach ja«, seufzte er leise und schenkte den Gästen neues Bier ein.

Er selbst war schon zu alt zum Weggehen. Und sein Sohn, der Handwerksgeselle war, machte auch schon hin und wieder Andeutungen, dass er auf Wanderschaft gehen wolle. Das war ja auch notwendig. Das sah er ein, denn Wandern war wichtig für ihn, um seinen Wissenstand zu erweitern. Einige aus der Gegend gingen sogar als Saisonarbeiter bis nach Holland zum Torfstechen. Aber dann war er ganz allein. Sein Weib war vor ein paar Jahren an der Tuberkulose gestorben. Nun würde er ihr gern schon bald auf den Friedhof von St. Nikolaus nachfolgen, so hoffte er.

Der Dännerhof

Der Dännerhof war ein typischer Rhöner Bauernhof. Er war angelegt als großer Dreiseithof mit einem zweigeschossigen Wohnhaus nebst Stallungen, erbaut Anfang des 19. Jahrhunderts vom Vater des jetzigen Bauern Johannes Dänner. Die Liegenschaft umfasste zudem eine Scheune mit Schafstall, ein sogenanntes Auszugshaus – ein kleines Fachwerkhaus, das die Altenteilwohnung enthielt – eine Werkstatt und einen weiteren kleinen Stall.

Der Hof lag unweit des Flüsschens Ulster, eingebettet in Felder und Wiesen, in sicherer Höhe vor Hochwasser geschützt.

Obwohl der Bauer zu den wohlhabenderen Rhöner Landwirten gehörte, war auch hier zu sehen, mit welch widrigen Umständen die Betriebe in der Region zu kämpfen hatten. Die Ernte brachte nur wenig Erträge, so dass der Bauer einige seiner Milchkühe an den Schlachter verkaufen musste, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Deshalb standen nur noch zehn Melkkühe im Stall, zwei Pferde und ein Fohlen. Im Schweinestall gab es zehn Schweine, im Schafstall lagen zwanzig Rhönschafe, die für das raue, feuchte Klima wie geschaffen waren. Weiter gab es noch eine große Schar von Hühnern, die frei über den Hof liefen. Ein großer Gemüsegarten, der gehegt und gepflegt wurde, sicherte die Vorräte für den Winter. Es wurde eingekocht, was möglich war. Kohl wurde als Sauerkraut eingestampft, Schinken geräuchert, Kartoffeln und Äpfel eingelagert, denn der Winter hier in der Rhön war lang und kalt. Die Küchenmagd war rund um die Uhr damit beschäftigt, für das leibliche Wohl zu sorgen, und ging ihren Pflichten mit Eifer nach, denn nichts fürchtete sie so sehr wie den Zorn des Bauern.

Selbst das Mehl war in diesem Jahr knapp, man musste dazukaufen, um die hungrigen Mäuler des Hofes zu stopfen. Drei Mägde und zwei Knechte mussten miternährt werden, von der Familie des Bauern ganz abgesehen. So war Johannes Dänner nicht sehr unglücklich darüber, dass sich sein Sohn Johann in Frankfurt niedergelassen hatte, zumal er ihm für den Winter die Heimarbeit mit dem Korkschneiden übertrug. Dafür spannte er sein ganzes Gesinde mit ein und konnte so den Winter finanziell einigermaßen gut überstehen. Sein ältester Sohn Ludwig, dem er den Hof schon bald übergeben wollte, erwartete mit seiner Frau Berta sein erstes Kind. Das war für Johannes Grund genug, in die Altenteilwohnung überzusiedeln, und insgesamt etwas kürzerzutreten. Seine Knochen schmerzten nach langer schwerer Arbeit immer mehr und er vermisste die Pflege seiner Frau, die bereits vor einigen Jahren an einer Lungenentzündung verstorben war. Still saß er in seinem Ohrensessel und sah sich in der guten Stube um. Sie war voll schöner, von Hand gearbeiteter Möbel aus Kirschbaumholz und ein großer ovaler Tisch mit hohen Lehnstühlen schmückten den Raum als Insignien besserer Zeiten. Das könnten wir uns heute gar nicht mehr leisten, dachte er resigniert und dämmerte ganz langsam in ein Mittagsschläfchen hinüber.

Der Weg entlang der Ulster

Nachdem sich Johann von dem Hamburger verabschiedet hatte, machte er sich zu Fuß auf den Heimweg nach Günthers. Der Ort lag rund drei Kilometer von Tann entfernt, und zur Grenze nach Thüringen waren es auch nur wenige Kilometer.

Schnellen Schrittes wanderte Johann westlich der Ulster entlang. Der Mond beleuchtete den Heimweg und Fledermäuse huschten über den Nachthimmel. Er passierte eine Kuhherde, die friedlich auf der eingezäunten Wiese lag. Ihr gegenüber lagen Schafe hinter einem Gatter. Die Luft war herrlich frisch und es duftete nach Heu aus den Scheunen und frisch geschlagenem Holz, mit dem die Bauern ihre Stuben heizten und ihre steinernen Backhäuser befeuerten. In der Ferne bellte ein Hund, aber ansonsten war eine Stille, wie er sie aus seiner neuen Heimat Frankfurt nicht gewohnt war. Dort pulsierte das Leben bis spät in die Nacht und absolute Stille gab es so gut wie gar nicht.

Johann ging das Gespräch mit dem Hamburger nicht aus dem Kopf. Eine gemeinsame Reise nach Lissabon! Das wäre ein wundervolles Geschenk für Sophie, die immer wieder von fernen Ländern träumte! Dass er Sophie im nächsten Jahr heiraten wollte, das stand für ihn fest, und Sophie wollte das auch. Beide waren sich sicher, Sophies Vater umstimmen zu können. Schließlich war sein Schwiegersohn in spe kein einfacher Bauer mehr, sondern nannte sich nun stolz Korkfabrikant und hatte es bereits zu etwas gebracht. Da konnte sich Karl Müller doch nicht widersetzen. Sie liebten sich und Johann durchströmte ein Glücksgefühl, wenn er nur an Sophie dachte. Nur ein paar Mal hatten sie sich schüchtern geküsst. Mehr wagte er nicht, wenn es ihn auch noch so sehr nach ihr verlangte. Aber von einer ehrbaren deutschen Frau wurde erwartet, dass sie unberührt in die Ehe ging. Männern hingegen wurde angeraten, sich möglichst vielseitig sexuelle Kenntnisse anzueignen. Und diesen Rat hatte er schon einige Male nur allzu gerne befolgt.

Sophies quirlige Art, ihre Neugier und ihr Mut gefielen ihm. Aber auch ihre Eleganz und Schönheit entzückten ihn stets aufs Neue. Zudem hatte er Hochachtung vor ihrem wachen Geist. Wie oft hatten sie sich in langen Gesprächen über die Rolle der Frau unterhalten. Sophie las Schriften des Bundes Deutscher Frauenvereine und rebellierte gegen die dominante Männerwelt. Die Befehlsgewalt des Familienoberhauptes stellte sie infrage und die Unterwürfigkeit der meisten Frauen Männern gegenüber lehnte sie ab. Sie wollte mehr Gleichberechtigung und verband ihre Bemühungen mit der Hoffnung für mehr Rechte der Frauen, um damit eine unmittelbare Erleichterung und Verbesserung des Alltagslebens zu erreichen. Sie scheute sich nicht, selbst mit ihrem Vater hitzige Debatten zu führen, die er meist mit einem deutlichen Himmel, Herrgott, Sakrament noch mal abbrach.

Wenn sie auch manchmal über das Ziel hinausschoss, teilte Johann doch einige ihrer Ansichten. Nach der Hochzeit wollte sie ihn unbedingt in seiner Fabrik unterstützen und nicht nur als repräsentative Gattin den Haushalt organisieren und mehrgängige Diners servieren. Sie wollte mehr! Ein echter Partner für ihn sein, wohl auch, weil sie spürte, dass auch Johann bereit war, neue Wege zu beschreiten. Warum auch nicht? Auch wenn die kaiserlichen Gesetze es bestimmten, dass die verheiratete Frau ohne Zustimmung des Mannes weder arbeiten noch über Geld verfügen durfte, war er ja dann ihr Mann und konnte dem zustimmen. Sophie wollte nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt sofort mit ihrem Vater über ihn und seine Absichten sprechen.

Ein neues Jahrhundert stand vor der Tür und die Feierlichkeiten sollten auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers ganz besonders feierlich begangen werden. Deshalb wurden sie auch von Seiten der Stadt Frankfurt in großem Stil geplant. Johann wollte unbedingt gemeinsam mit Sophie die Silvesterandacht in der Kirche besuchen, in der auf das verflossene Jahrhundert mit seinem gewaltigen Fortschritt und seinen großen Errungenschaften zurückgeschaut werden sollte.

Lächelnd und voller Vorfreude auf die Zukunft kam er auf dem Dännerhof an. Er begab sich sofort in den warmen Wohnraum und setze sich an den schweren Eichenholztisch.

»Frieda, gibt es noch etwas zu essen?«, rief er in die Küche. Der Vater und der Bruder mit Frau waren bereits im Bett, sie mussten in aller Frühe wieder aus den Federn, um das Vieh zu versorgen.

Die alte Küchenmagd eilte herbei und servierte ihm mit ihrer von langer Hausarbeit schwer gezeichneten Hand trotz später Stunde eine ordentliche Mahlzeit. Danach räumte sie noch die Küche auf und wischte alles blitzblank, bevor auch sie in ihre karge Kammer ging. Es war für alle ein langer Tag gewesen.

Müde und gut gesättigt erhob sich nun auch Johann, um zu Bett zu gehen. Aber zuvor pflegte er noch ausgiebig seinen Kaiser-Wilhelm-Bart mit einer duftenden Barttinktur und band sich eine Dampfbartbinde um, damit er seinen aufwärts gezwirbelten Schnauzbart am nächsten Morgen wieder in voller Pracht vorzeigen konnte. Schließlich wollte er seiner Sophie doch gefallen.

Erstes Kennenlernen

Johanns Korkladen in der Frankfurter Stiftstraße lief gut. Die Innenstadtlage war die beste Wahl gewesen; so konnte er auch viele zufällig vorbeikommende Kunden gewinnen.

Heute hatte er seinen Laden auf Hochglanz polieren lassen, denn sein Schwiegervater in spe hatte sich mit seiner kompletten Familie angemeldet. Sie wollten alle seinen Laden besichtigen, nachdem er offiziell um die Hand von Sophie angehalten hatte.

Sophie hatte es geschafft, ihren Vater umzustimmen, und hatte Johann in den höchsten Tönen gelobt. Dass seine Tochter einen eigensinnigen Charakter hatte, wusste Karl Müller schon lange. Sie löcherte ihren Vater gern mit Fragen. Warum sollen Töchter nur sittsame Hausfrauen werden? Warum dürfen Männer über ihre Frauen entscheiden? Warum haben Frauen kein Wahlrecht? All diese Fragen waren für sie recht unbefriedigend beantwortet worden, so dass sie gleich nach ihrem einundzwanzigsten Geburtstag Mitglied in einem Frauenverein wurde, wo sie mit Gleichgesinnten über die Zukunft der Frauen diskutierte. Deshalb war ihr Vater ganz froh, dass der ganz passable Johann um die Hand seiner Tochter angehalten hatte. Das Leben als Ehefrau würde sie bestimmt auf andere Gedanken bringen, und wenn dann auch noch Kinder kamen, würden ihr die Flausen schon vergehen.

Karl Müller kannte den jungen Johann bereits durch seinen Bruder und wusste, dass er ein aufstrebender, tüchtiger Mann war, der jetzt schon bewiesen hatte, dass er imstande war, eine Familie zu ernähren. Zudem spürte er auch, dass sogar die große Liebe im Spiel war, was bei den meisten der Ehepaare, die er kannte, weniger der Fall war. Da konnte er doch den strahlenden Augen seiner Tochter nicht widerstehen, zumal ihn auch seine Frau zustimmend anlächelte. Kurz, er warf das Handtuch und willigte ein. Schließlich wollte er kein Unmensch sein. Zum Lohn gab es wilde Umarmungen seiner Tochter und dicke Küsse links und rechts, die sein Vaterherz mit Freude erfüllten.

Johann war sehr nervös. Ständig zwirbelte er an seinem Bart herum und ließ die Ladentür nicht aus dem Auge.

»Anna, haben Sie die Gläser bereit?«, fragte er seine Verkäuferin und rückte den kleinen Tisch etwas mehr in die Mitte des Raumes. Er wollte seine Besucher mit einem Glas Wein willkommen heißen und hatte deshalb extra Bordeaux-Wein von der Firma Deumer, dem General-Agenten für französische Weine auf der Zeil, kommen lassen. Dazu Bonbonnieren der Schokoladenfabrik Gebr. de Giorgi vom Liebfrauenberg. Also alles vom Feinsten, denn er wollte sich nicht blamieren.

Als die Kutsche dann endlich vorfuhr, warf er einen letzten prüfenden Blick durch den Laden, bevor er mit einem Lächeln auf den Lippen schwungvoll die Ladentür öffnete.

Mit stramm sitzendem Überrock und einem schneidigen Schnurrbart, kam ihm selbstbewusst sein zukünftiger Schwiegervater entgegen. An seinem Arm seine Frau Adelheid mit ausladendem Hut und wärmendem Umhang. Beide waren in Schwarz gekleidet. Ihnen folgten die drei noch ledigen Töchter in langen Kleidern mit kleinen Strohhütchen auf dem Kopf, jeder mit einem andersfarbigen Hutband versehen. Die jungen Damen flüsterten miteinander und kicherten, so dass Johann ihnen etwas eingeschüchtert entgegentrat.

»Ich bin beeindruckt, mein Lieber!«

Karl Müller zwirbelte an seinem Bart und durchschritt interessiert den Laden. Er schaute sich jede Kleinigkeit genau an, während die Damen eine neapolitanische Krippenlandschaft aus Kork bewunderten, die Johann vor kurzem als Dekorationsobjekt erworben hatte. Er wollte damit demonstrieren, was man alles mit Kork anfangen konnte. Viele berühmte Architekten benutzen Kork zum Beispiel für ihre Entwurfsmodelle. Aber auch Schwimmhilfen, Einlegesohlen als Kälteschutz oder Wärmeisolierung für Wände stellte er zur Schau.

»Man kann aus Kork nicht nur Flaschenkorken fertigen«, erklärte er selbstsicher.

»Seit einigen Jahren wird Kork sogar in größerem Stil für die Produktion von Linoleum verwendet. Deshalb habe ich auch Ihren Bruder Heinrich Müller dazu überredet, seiner mit Wasserkraft betriebenen Getreide- und Ölmühle zusätzlich eine Korkmühle anzugliedern, die den Korkabfall zu Korkschrot oder Korkmehl verarbeitet. Ich kaufe den Abfall auf und gebe meine Abfälle dazu. Das schicke ich ihm dann zu seiner Mühle und er mahlt alles klein, füllt es in Säcke und wir schicken es dann zu den Delmenhorster Linoleumwerken, die es weiterverarbeiten. Die haben alle Maschinen dafür. Ich selbst stelle in meiner Korkfabrik nur kleinere Teile wie Korkstopfen und Einlegesohlen her. Die Nachfrage nach Korken ist groß und durch die neue Maschine konnte ich die Produktion verzehnfachen.«

Karl Müller war beeindruckt. Er hätte nicht gedacht, dass das Korkgeschäft so eine breit gefächerte Sache war. Auch die Damen machten große Augen und Sophie strahlte ihn glücklich und stolz an.

Johann fühlte sich erleichtert und wurde spürbar selbstbewusster. Er bot seinem Besuch den Bordeaux an und hielt den Damen die Bonbonniere hin, die es sich entzückt von den Köstlichkeiten nicht zweimal sagen ließen und begeistert zulangten.

»Du hast auf der ganzen Linie gewonnen«, flüsterte ihm Sophie beim Abschied glücklich zu.

Draußen rief Johann eine Kutsche herbei, die gerade vorüberfuhr, und man verabschiedete sich herzlich.

»Kommen Sie doch am Sonntag zum Essen, damit wir alles Weitere besprechen können«, sagte Karl Müller noch zum Abschied. Johann stand mit erhobenem Haupt und freudestrahlend vor seinem Laden und winkte den Abfahrenden lange hinterher.

Das neue Jahrhundert

Im Hause Müller war man voll mit den Planungen für die Silvesterfeier beschäftigt. Alle waren völlig aus dem Häuschen, schließlich feierte man nicht jedes Jahr den Beginn eines neuen Jahrhunderts.

Eine handschriftliche Depesche von Oberpräsident von Köller mit folgendem Inhalt wurde an Behörden und Presseorgane im ganzen Land verteilt:

Seine Majestät der Kaiser und König haben mittelst Allerhöchster Ordre vom 11. d. Monats zu bestimmen geruht, dass der zum 1. Januar 1900 bevorstehende Jahrhundertwechsel in feierlicher Weise begangen werde. Ich ersuche in Folge dessen, in geeigneter Weise bei gemeinnützigen Vereinen und auch anderweit auf die Abhaltung von Versammlungen und Vorträgen hinzuwirken, bei denen des zur Neige gehenden Jahrhunderts und der Segnungen, die es unserer Nation gebracht hat, gedacht und namentlich auch auf die glorreiche Leitung unserer Geschicke durch die Preußische Krone hingewiesen wird.