14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Omnino Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Brüder, aufgewachsen in der Plattenbausiedlung einer sächsischen Kleinstadt, teilen eine Kindheit, die von klaren Gewissheiten geprägt war. Im Kulturhaus, dem sozialen Herz ihrer Gemeinschaft, kamen alle zusammen und wurden die wichtigen biografischen Stationen der Jungen gefeiert – ein Ort des Miteinanders, der Teilhabe, der Zuversicht. Doch mit der Wende zerfällt, was Halt gab. Während Marc sich mit dem neuen Deutschland arrangiert, taumelt Kai zwischen Enttäuschung und Wut. Die alten Sicherheiten lösen sich auf, und mit ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit. Aus Frustration sucht Kai Zuflucht in wirren Gedanken, getrieben von der Sehnsucht nach Ordnung und Anerkennung. Marc hingegen kämpft sich durch die Widersprüche der Nachwendezeit, ohne in den Chor neuer Heimattümler einzustimmen. Ein Roman, der in nüchterner Schärfe ostdeutsche Biografien seziert – mit ihren Hoffnungen, Brüchen, Versuchungen und ihren Wahlfreiheiten. Gleichzeitig ein Buch darüber, wie es ist, wenn die Welt von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wird, wenn aus Gewissheiten Rätsel werden, aus Heimat Fremdheit und aus einstigen Zukunftsversprechen Erinnerungen. Ein literarisches Panorama der Umbruchszeit – ein Schlüsseltext zum Verständnis deutsch-deutschen Seelenlebens und der biografischen Dynamik hinter aktuellen politischen Verhältnissen. Ein „Deutschland-Roman“.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

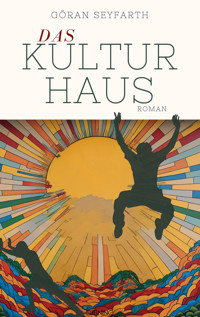

Das Kulturhaus

Göran Seyfarth

Das Kulturhaus

Roman

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.

ISBN: 9783958943445

© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2025

Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected]

www.omnino-verlag.de

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischenund digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhalt

Kapitel 1, Solidarität (1981)

Kapitel 2, Störfall (1986)

Kapitel 3, Wohlstandsgefälle (1991)

Kapitel 4, Sparpaket (1996)

Kapitel 5, Kreuzzug (2001)

Kapitel 6, Fanmeile 2006

Kapitel 7, Stresstest (2011)

Kapitel 8, Volksverräter (2016)

Kapitel 9, Booster (2021)

Kapitel 10, Irrwege

Kapitel 1 Solidarität (1981)

Die feierliche Stimmung vermochte den Verfall kaum kaschieren. „Jugendweihe 1981“ stand auf dem Transparent aus einfachem Stoff, das über den Bühnenhintergrund gespannt war. Für Kai Walther war der Tag ein herbeigesehnter Schritt zum Erwachsenwerden. In fünf Jahren würde sein Bruder Marc an gleicher Stelle symbolisch ins Leben starten. Heute saß Marc zusammen mit seinen Eltern im Saal. Kai stand verlegen auf der Bühne und spürte, wie die Blicke seiner Familie ihn musterten. Jedes Jahr wiederholte sich das Ritual der Jugendweihe, ein fast kompletter Jahrgang Herrenbacher Jungs und Mädchen erlebte auf der Bühne des Kulturhauses der Werktätigen den großen Moment. Dabei hatte sich im Saal seit seiner Erbauung vor einem Jahrhundert nicht viel verändert. Der Stuck rechts und links der Bühne war mit billiger gelblicher Farbe überstrichen, von der Decke strahlten schlichte fantasielose Lampen aus dem volkseigenen Leuchtenbau. Es war offensichtlich, dass die Glanzzeiten des einstigen Ballhauses Ebert lange zurücklagen.

Über Jahrzehnte schwangen hier die Einwohner der Kleinstadt Herrenbach ihr Tanzbein, entkamen bei ausgelassenen Festen ihrem Alltag. Die Eberts waren Gastwirte mit Leib und Seele, sorgten für gutes Essen und bezahlbare Getränke, unterhielten sogar eine eigene kleine Kapelle. Ihr Geschäftssinn wurde ihnen zum Verhängnis. Die sowjetischen Besatzer sahen jeden, der irgendwie zu etwas Wohlstand gekommen war, als Ausbeuter und Unterdrücker der Arbeiterklasse oder gar als Unterstützer der Nationalsozialisten. Kurzerhand wurde das Gebäude beschlagnahmt, die Eberts flohen westwärts. Im Ballhaus richteten die Russen wohl eine Art Offizierskasino ein. Genaues wusste man nicht. Gegen Gerüchte wurde rigoros vorgegangen. Das Ballhaus und die umliegenden Villen wurden zum Sperrgebiet erklärt. Wer Vermutungen über die Vorgänge in der abgeschirmten Welt hinter dem Bretterzaun öffentlich äußerte, lief Gefahr, zum Gegner des Sozialismus, zum Agenten des kapitalistischen Klassenfeindes abgestempelt zu werden. Anfang der fünfziger Jahre zogen sich die Streitkräfte der Roten Armee in ihre Kasernen, versteckt in weiträumigen Sperrgebieten, zurück. Aus dem Ballhaus und kurzzeitigen Russenquartier wurde das Kulturhaus der Werktätigen. Kais Vater Manfred Walther erinnerte sich noch gut an diesen Tag. Etwa zwölf Jahre alt mochte er gewesen sein, als das halbe Städtchen zu dem Festakt zusammengetrommelt wurde. Der Platz vor dem Ballhaus war überfüllt mit Menschen. Leuchtende Fahnen hingen vor der grauen Fassade. Eine Tribüne stand direkt vor dem Eingangsportal zwischen den mächtigen Säulen. Redner zeichneten das Bild einer blühenden Zukunft. Kultur sollte aufs Land kommen und für alle zugänglich sein. Drei Jahrzehnte waren vergangen, von der damaligen Aufbruchsstimmung war nicht mehr viel zu spüren.

Manfred war inzwischen 41 und stand, wie es so schön hieß, mitten im Leben. Er saß im Zuschauerraum und beobachtete das Geschehen auf der Bühne. Dort standen, in Linie platziert, etwa 40 Kinder. Vierzehnjährige Jungs, in Oberhemden und dunklen Hosen oder schlecht sitzende Anzüge gezwängt, etwas älter wirkende Mädchen in Röcken und Blusen. Manche der Bekleidungsstücke glichen sich, wurden bestenfalls unterschiedlich kombiniert. Ein wenig stolz war Manfred schon, seinen ältesten Sohn Kai unter den Halbwüchsigen auf der Bühne ausmachen zu können. Neben Manfred saßen Renate und der neunjährige Marc, der jüngere Sohn der beiden. In fünf Jahren würde Marc auch hier auf der Bühne stehen. Kennengelernt hatten sich Manfred und Renate seinerzeit auch hier. Das Kreiskulturhaus, von den Leuten untereinander nur „Kulle“ genannt, war in Manfreds Jugend der einzige Ort weit und breit, wo Veranstaltungen für die jungen Leute stattfanden. Vom Ballhaus-Charme der Ebert-Ära war schon damals nicht mehr viel übrig. Keine rührigen Wirtsleute sorgten sich mehr um die Zufriedenheit der Gäste, stattdessen setzte irgendeine Kommission Vorgaben von ganz oben um, arbeitete einen Plan ab. Bestandteile der planmäßigen Kulturarbeit waren eben auch dann und wann Veranstaltungen für die Jugend. An einem dieser Abende lernte Manfred die scheue Renate im überfüllten und durch tausende Zigaretten verqualmten Saal kennen. Eine kleine Amateurkapelle spielte die neuesten Rhythmen, als die beiden sich langsam näherkamen. Irgendwann brachte Manfred, wie es sich für einen wohlerzogenen jungen Mann gehörte, seine Renate zum letzten Bus. Man traf sich wieder, die Schüchternheit schwand allmählich. Bald verbrachten sie jede freie Stunde gemeinsam. Als die Leute zu reden begannen, wurde die Hochzeit geplant. Siebzehn Jahre liegt die Trauung inzwischen zurück. Eigentlich wollten sie mit dem Kinderkriegen warten, bis sie eine Wohnung zugeteilt bekamen und den zwei kleinen Zimmern in dem alten Bauernhaus von Renates Eltern entkommen konnten. Doch dann wurde Renate schwanger. Sohn Kai wuchs die ersten drei Jahre seines Lebens unter beengten Verhältnissen und mit wohlmeinenden Ratschlägen der Großeltern auf. Fast überraschend kam eines Tages der Bescheid von der zuständigen Stelle. Man freue sich, der Familie Walther eine der neu errichteten Wohnungen am Juri-Gagarin-Ring in Herrenbach zuteilen zu können. „Vater wird wenig begeistert sein“ – Renates Euphorie verflog schnell. „Er wird sich daran gewöhnen. Immerhin kann er dann die Wand zu unserem Schlafzimmer abtragen und seinen Traum von einem großen Wohnzimmer verwirklichen.“ Manfred nahm Renate behutsam in den Arm, wusste er doch, wie sie an ihrem Heimatdorf hing. Ein Umzug in die Stadt würde eine räumliche Trennung zu ihrer vertrauten Umgebung, zur Dorfgemeinschaft bedeuten. Doch Manfred freute sich auf die eigenen ganz neuen vier Wände, hell und modern. Acht viergeschossige Blöcke vom Typ Q3A hatte man für eine Freifläche am Stadtrand geplant. Das Bezirksblatt der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands berichtete regelmäßig und großflächig über jeden Baufortschritt. Jedoch entsprachen die Schilderungen der Zeitungsleute nur sehr wenig den von den Anwohnern wahrgenommenen Vorgängen auf der Baustelle. Immer wieder kamen die Arbeiten ins Stocken.

Wenige Tage vor dem zwanzigsten Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik konnten Manfred und Renate Walther endlich ihre eigene Wohnung beziehen. Renates Vater Kurt Bachmann gelang es, im Dorf ein Fahrzeug zu organisieren, um die wenigen Möbelstücke aus Graufelde, einem kleinen Kaff im Erzgebirgsvorland, in die rund fünfzehn Kilometer entfernte Kreisstadt zu transportieren. „Jetzt fängt endlich unser Leben an.“ Manfred gab Renate einen flüchtigen Kuss, während der dreijährige Kai neugierig durch die leeren Räume spazierte. Der Kleine bekam sogar ein eigenes Zimmer. Karl Bachmann schleppte die schwere Kiste mit dem Speiseservice herein. „Ich würde hier keine Woche leben können.“ Er blickte vom kleinen Balkon über die Beton-Lehm-Landschaft. „Als ob bei uns nicht genügend Platz wäre für euch.“ „Vater, für Kai wird es besser, hier zur Schule zu gehen.“ Renate dachte an früher, an ihren eigenen langen Schulweg in den Nachbarort. Sie sah ihren traurigen Vater an. Gern hätte er gesehen, dass seine Tochter das Haus im Familienbesitz übernimmt. Erst recht, nachdem Ulrike, Renates ältere Schwester, vor zehn Jahren über Nacht nach Westdeutschland abgehauen war. Zwei Jahre vor dem Mauerbau passierte die Anfang-Zwanzig-Jährige zusammen mit ihrem Verlobten die damals noch offene Sektorengrenze in der fernen Hauptstadt. Karl hatte nach der Flucht von Ulrike wenig Argumente gegen die Werber, als seine Felder in genossenschaftliches Eigentum überführt werden sollten. Soweit er sich erinnern konnte, waren alle seine Vorfahren Bauern. Karl hatte von seinem Vater viel gelernt. Das Wetter vorhersehen, den richtigen Zeitpunkt für Saat und Ernte abzuleiten, war eine Kunst. Gutes Saatgut von schlechtem unterscheiden, die richtige Düngung, da konnte ihm keiner was vormachen. Den durch die Bodenreform zu Land gekommenen Kleinbauern fehlte da einfach die Erfahrung. Erfolg schafft jedoch Neid. Birgits Verhalten machte ihn erpressbar. Als Vater einer Republikflüchtigen stand er ja damals automatisch in Verdacht, die Flucht unterstützt oder zumindest gebilligt zu haben. Karl erkannte, wann der Kampf aussichtslos wurde. In stummer Verbitterung unterschrieb er die Papiere, die seine Felder in LPG-Eigentum überführten. Immerhin hatten sie ihm das Wohnhaus gelassen.

Im Laufe der Jahre arrangierte er sich mehr recht als schlecht mit der Situation. Es gelang ihm das fast Unmögliche, die Menschen im Dorf unabhängig von ihrer Haltung zu respektieren. Karl Bachmann versuchte, nicht aufzufallen, fand Trost in seinem Glauben. Theo Schröter, der Pfarrer von Graufelde, wurde ihm zum einzig wahren Vertrauten. In Vier-Augen-Gesprächen am Rande des sonntäglichen Gottesdienstes zeigte sich, dass beide die gleichen Gedanken bewogen. Der Mann Gottes und der Bauer erkannten ihre Machtlosigkeit. Außer in der Kirche hielt Bachmann nur zu Hause mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. „Siehst du, das ist die Rache der Natur“, meinte er zu seiner Frau Anna. Unbeständige, kühle Sommer hatten damals in den Sechzigern ein paar Jahre lang für verhaltene Ernteerträge gesorgt. Und insgeheim war Karl froh, dass die Verantwortung für den kümmerlichen Weizen oder für die Kartoffelfäule nicht mehr auf ihm lastete und der Lohn pünktlich ausgezahlt wurde. Nebenbei fanden sich Wege, mal hier ein paar Bretter oder Ziegel für den Eigenbedarf abzuzweigen. So gelang es ihm, das Haus der Bachmanns, seit Jahrhunderten in Familienbesitz, wenigstens grundlegend in Schuss zu halten. Wer weiß? Vielleicht würde Renate ja eines Tages doch noch zur Vernunft kommen? Doch im Augenblick sah sie ihre Perspektive im Juri-Gagarin-Ring und manche Herrenbacher, die in einer beengten Bleibe in einem bröckelnden Altbau lebten, beneideten die junge Familie um ihre gerade fertiggestellte moderne Wohnung. Es bedurfte einiger vergeblicher Gänge in die Möbel-HO von Herrenbach, bis es Manfred und Renate gelang, für die Zimmer ein paar halbwegs geschmackvolle und zweckmäßige Stücke zu erwerben.

Manfred wurde aus seinen Gedanken gerissen, blickte zur Bühne. Der Jugendstundenleiter versuchte mit Gesten, die festlich herausgeputzten Kinder zum Stillstehen zu bewegen. Während der Chor des Kreiskulturhauses vom Aufbau sang, zappelte die Reihe dahinter. Nach dem pflichtschuldigen Applaus trat ein in Herrenbach beheimateter Abgeordneter der Volkskammer an das Rednerpult. „Liebe Jungen und Mädchen, heute ist ein großer Tag für euch. Heute werdet ihr feierlich in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.“ Zum ersten Mal wurde es wirklich still im Saal. „Damit steht ihr in einer langen Tradition. Schon am Ende des neunzehnten Jahrhunderts gab es in der fortschrittlichen Berliner Arbeiterklasse Feiern, bei denen die jungen Menschen in die Reihen des Proletariats aufgenommen wurden.“ Kai fühlte Tausende Augen auf sich gerichtet, war ganz froh, als die Feier endlich vorbei war. Monatelang waren er und seine Klassenkameraden auf diesen Tag vorbereitet worden. Seit dem Beginn gab es regelmäßige Jugendstunden. Ein paar Veranstaltungen fand Kai ja recht interessant. Als eine Fahrt ins Zwickauer Sachsenringwerk angekündigt wurde, hoffte er, den Bau des begehrten Trabants gezeigt zu bekommen. In Zwickau angekommen, wurde die Klasse über ein riesiges Werksgelände mit vielen grauen, ineinander verschachtelten Gebäuden verschiedener Größe geführt. In einem Versammlungssaal hielt ein Ingenieur im blauen Kittel einen langatmigen Vortrag über die großartigen Leistungen des sozialistischen Industrieverbands Fahrzeugbau. Er berichtete vom Kampf der Werktätigen um Bestleistungen in der Erfüllung des Fünfjahrplans. Von spannenden Details über die Herstellung war nicht die Rede. Was sollte er auch erzählen? Die technischen Neuerungen hielten sich seit Langem in Grenzen. Kai starrte auf die schwarz-rotgoldenen DDR-Fahnen in den Ecken des Raumes, die fast bis zur Decke reichten. Langeweile kam auf. Schließlich hörte man dieselben Sprüche nur leicht abgewandelt jeden Tag in der Schule. Die Unruhe unter den Schülern nahm zu, als der Trabant-Mann mit einer ausführlichen Belehrung über die in den Produktionsbereichen zu unterlassenden Dinge ausholte. Nach einer halben Ewigkeit ging es endlich los. Der Weg über das Betriebsgelände führte an Flächen vorbei, auf denen kaputte Transportbehälter und Reste irgendwelcher, offenbar nicht mehr benötigter Teile vor sich hin gammelten. Hinter einem großen Tor empfing die Gruppe ein ohrenbetäubender Lärm. Aus sicherer Entfernung staunten die Mädchen und Jungen über einen schwenkbaren Arm, der wie von Geisterhand in regelmäßigen Bewegungen das sagenhafte Kunststoffgemisch einer Trabant-Karosse mit weißer Farbe überzog. „Bombastisch“, fand Kai. Irgendwie war es schon gut, dass kein Arbeiter den ganzen Tag mit der Spritzpistole umherlaufen musste.

Im Fernsehen gab es endlose Berichte, wie planmäßig immer mehr Roboter den Menschen ihre schwere Arbeit abnahmen. Die „Aktuelle Kamera“ lieferte ausführliche, irgendwie immer gleiche Beiträge. Irgendein mehr oder weniger automatisches Gerät wurde irgendwo in einem volkseigenen Betrieb feierlich in Betrieb genommen. Sorgfältig zählte der Sprecher die zahlreich angereiste Politprominenz auf, die sich um die neue Errungenschaft des Sozialismus versammelte und auf deren Inbetriebnahme wartete. Zu jedem Namen wurden lange Titel verlesen. Ein Parteifunktionär aus dem jeweiligen Betrieb hielt eine Rede. Endlich wurde das neue Wunderwerk in Bewegung gesetzt. So richtig ernst nahm die Berichte niemand. Selbst Kai war sich bewusst, dass die „Aktuelle Kamera“ bestenfalls einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigte. Vater berichtete zu Hause oft von kaputten Maschinen und fehlenden Ersatzteilen sowie von ausbleibenden Materiallieferungen. Und wenn Mutter von ihrer Arbeit in der Kaufhalle erzählte, hatte Kai den Eindruck, dass sich das Kollektiv mehr um die Verteilung gefragter Waren hinter den Kulissen kümmerte als um die Versorgung der Kundschaft. Ernüchtert zog die Klasse von Kai an diesem Tag aus dem Trabant-Werk ab. Wie denn nun die Kunststoffautos hergestellt wurden, davon hatten die Jungs und Mädchen immer noch keine Vorstellung. Aber irgendwie schien es ins Bild zu passen, dass man nur zeigte, was man zeigen wollte.

Kai hatte die Nase voll, ständig von den Erwachsenen beaufsichtigt zu werden. Vater beobachtete ihn argwöhnisch wohl vor allem, um zu verhindern, dass durch das auffällige Verhalten von Kai seine Funktion als Leiter eines Arbeitskollektivs in Gefahr war. Mutter fürchtete das Gerede in der Kaufhalle, in der sie arbeitete. Opa Karl verhielt sich ohnehin, als wäre seine Familie einer ständigen unsichtbaren Gefahr ausgesetzt, vor der er sie bewahren müsste. Mutter meinte, das hinge mit Tante Ulrike zusammen. Als sie sich seinerzeit in den Westen abgesetzt hatte, mussten Opa und Oma eine schwere Zeit durchgemacht haben. Darüber geredet wurde nie. Irgendwie konnte Kai Tante Ulrike verstehen. Wäre er selbst in Graufelde aufgewachsen, so hätte es ihn wahrscheinlich noch viel früher von da weggezogen. Ein paar Hundert Leute, eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, ein Gasthaus, ein Dorfkonsum – mehr gab es in Graufelde nicht. Von den LPG-Funktionären wurden zwar Versuche unternommen, einen Jugendclub ins Leben zu rufen, aber die paar jungen Leute des Dorfes trafen sich lieber anderswo, wo man sich weniger offiziell fühlte. Als kleiner Junge fuhr er mit seinen Eltern öfter am Wochenende zu den Großeltern. Damals fand er es noch spannend, Opas Hasen und Hühner zu füttern, während die Eltern ihm Baby Marc vom Hals hielten.

Später langweilte er sich dort, fern seiner Freunde. Graufelde war für Kai einfach zu klein. Selbst Herrenbach empfand er als tiefste Provinz. Am Wochenende traf man sich im „Kulle“ zur Disco, in der Woche hockten Kai und seine Clique im kleinen Park hinter der Garagengemeinschaft an der Juri-Gagarin-Straße. Hier war man wenigstens unter sich. Man kam mit dem Fahrrad, spielte Fußball oder belagerte einfach die Bänke. Die Heranwachsenden des überschaubaren kleinen Neubaugebietes kannten sich. Trotzdem wollte Kai irgendwann weg, möglichst in eine größere Stadt. Berlin wäre nicht schlecht, da ist immer was los. Noch besser wäre natürlich Amerika. New York oder San Francisco, dort schien die Freiheit zum Greifen nah, keiner setzte einem Grenzen, glaubte er. Dort ließ sich leben, ohne dass man ständig zurechtgewiesen wurde. Im Westfernsehen hatte Kai mal einen Beitrag gesehen. Darin war von Einwanderern die Rede, die irgendwo aus Europa kamen, ein altes Haus mit Blick auf die Golden-Gate-Bridge kauften, darin eine Bar eröffneten und schon nach wenigen Jahren im Geld nur so schwammen. Die hatten sich ein riesiges Haus mit Pool am Stadtrand bauen lassen und fuhren einen Straßenkreuzer. Was für ein Gegensatz. Es wäre schon der Hammer, ein Lokal an der San-Francisco-Bay zu haben. Vielleicht kämen ein paar Stars vorbei? Mit O. J. Simpson seinen letzten Sieg feiern oder den Rockern von Kiss einfach mal einen Drink zu servieren, dort, wo der Sommer nie endet, wäre genau mein Ding, dachte Kai.

Hier in der DDR konnte man bestenfalls nach einer halben Ewigkeit auf einen weißen, von Roboterarmen lackierten Trabant hoffen. Und das auch nur, wenn man immer schön brav von früh bis abends für die weitere Gestaltung des Sozialismus in irgendeinem Kombinat schuftete und sich von geistig toten Genossen herumkommandieren ließ. Nicht einmal eine Wohnung bekam man ohne Weiteres. Erich Honecker versprach zwar im Fernsehen bei jeder Gelegenheit, dass das Wohnungsproblem in neun Jahren, also bis 1990, gelöst sein sollte, im Moment jedoch musste sich Kai ein Zimmer mit seinem neunjährigen Bruder Marc teilen. Und das nervte. Ständig rannte der Kleine zu den Eltern, wenn er mal die Musik etwas lauter drehte. Oder Marc beschwerte sich, dass er irgendwelche Teile von seinem Bastelkram von ihrem angestammten Platz genommen hätte. Außerdem machte Marc aus seinen Hausaufgaben immer eine feierliche Handlung. Nicht nur, dass er gleich nach der Schule seine Hefte herausholte und sofort loslegte, auch machte er seine Eintragungen mit einer Gründlichkeit, als hingen seine Zensuren vom Erscheinungsbild seiner fein säuberlich aufs Papier gezauberten Handschrift ab. Gut, Kai fand, im Großen und Ganzen war es nicht verkehrt, einen Bruder zu haben. Wenn es drauf ankam, konnte man sich schon aufeinander verlassen. Als Kai im vorigen Jahr mit dem Fahrrad über einen der drei frisch gepflanzten Rosenstöcke vor dem Eingang ihres Wohnblocks fuhr, schwieg der Kleine. Das war durchaus mutig, wenn Herr Schmitz wieder einmal einen seiner Brüllanfälle bekam. Schmitz, der Vorsitzende der Hausgemeinschaftsleitung, schien seine Augen überall zu haben. Die Jungs nannten ihn den Geier. Genau wie der Greifvogel drehte Schmitz seinen hageren Hals in alle Richtungen. Mit seinen großen wachen Augen schien er ständig auf der Suche nach irgendwas zu sein. Und dann, im rechten Augenblick, stürzte er sich auf seine Beute. Ob es nun am Ende schlimmer war, gefressen oder mit Worten getötet zu werden, war schwer zu sagen. Doch die Jungs hielten zusammen. Der sonst so korrekte Marc verriet Kai nicht. Im Gegenzug klaute Kai für seinen Bruder zwei gebündelte Pakete Zeitungspapier aus dem Lager der Herrenbacher Sekundärrohstofferfassungsstelle. Am nächsten Tag fand die jährliche Altpapier-Sammelaktion in der Schule statt. Marc brachten die beiden zusätzlichen Zeitungspakete eine Urkunde für hervorragende Leistungen bei der Sekundärrohstofferfassung ein. „Brüder für immer“ schworen beide synchron in diesen Momenten feierlich, klatschten sich dabei mit der rechten Hand ab.

Dennoch konnte es Kai kaum erwarten, endlich erwachsen zu werden. Er hasste es, ständig unter Aufsicht zu stehen. So richtig wurde ihm das erst jetzt in den Monaten vor der Jugendweihe bewusst. Allen in der Klasse war klar, dass vor der Weihe zum Erwachsenen erst einmal der politische Standpunkt gefestigt werden musste. Nur Christoph, ein schmaler blasser Junge, Sohn eines exzentrischen Künstlers, widersetzte sich dem Ganzen. Christoph war ohnehin ein Einzelgänger, gehörte zu keiner der Cliquen dazu. Kai bewunderte insgeheim Christoph für seine Standhaftigkeit. Selbst mehrere Gespräche beim Direktor schafften es nicht, Christoph zum Ändern seiner Meinung zu bewegen. Doch aus Furcht, selbst in der Schule ausgegrenzt zu werden, traute sich weder Kai noch irgendjemand aus der Klasse, sich mit Christoph abzugeben. Im Jahr vor der Jugendweihe verschlechterten sich Christophs Zensuren, die meisten Lehrer behandelten den sonst recht stillen Jungen, als hätte er eine ansteckende Krankheit. Vielleicht war ja wirklich was nicht ganz in Ordnung bei dem unauffälligen Jungen? Genau konnte man das nicht sagen. Die Einblicke in den Alltag des Sozialismus, den die Nachmittage im Vorfeld der Jugendweihe geben sollten, blieben ihm jedenfalls erspart. Auch der Besuch einer Verhandlung am Kreisgericht.

Auf dem Weg dorthin wurden in Kais Fantasie Szenen aus amerikanischen Justizfilmen lebendig. Er dachte an streitbare Debatten zwischen Anklage und Verteidigung, an kämpferische Plädoyers, an Geschworene im abgeriegelten Zimmer aufder Suche nach der Wahrheit, an die feierliche Urteilsverkündung, die Entscheidung zwischen Freispruch und Todesstrafe. Doch vor dem Herrenbacher Kreisgericht stand an diesem Tag nur ein älterer Mann, dem der Diebstahl von ein paar schlichten Betonplatten von einer Straßenbaustelle zur Last gelegt wurde. „Ihnen wird ein schweres Vergehen gegen das sozialistische Eigentum zur Last gelegt“, donnerte die Staatsanwältin, deren Stimme jeder menschlichen Regung fehlte. Wirkliche Hilfe kam auch nicht von der Verteidigung. Beide belehrten den armen Sünder über seinen Platz, den er doch in unserer sozialistischen Gesellschaft einzunehmen hätte. Dabei wollte er doch nur den Weg in seinem Schrebergarten mit einer Einfassung versehen. Im staatlichen Baustoffhandel gab es sicher wieder einmal nichts Passendes für dieses Vorhaben. Vor der Urteilsverkündung gab sich der Richter jovial: „Der Sozialismus glaubt an das Gute im Menschen. Jeder wird zur Mitarbeit gebraucht.“ Am Ende kam der Angeklagte mit einer nicht geringen Zahl an unentgeltlich zu leistenden Arbeitsstunden zum Wohle unserer Gesellschaft davon.

Auch den Besuch eines Offiziers der Nationalen Volksarmee hatte sich Kai anders vorgestellt. Der Major mit dem kugelrunden Bauch, der roten Nase und der verschwitzten Halbglatze projizierte hunderte von Folien an die Leinwand. Jedes Detail über den Aufbau und die Geschichte der NVA, über den Warschauer Vertrag, brüllte er im Kasernenhofton in die Klasse. Wenn Kai ehrlich mit sich war, reizte ihn schon der Gedanke, als Kämpfer mit der Waffe für Freiheit und Gerechtigkeit einzutreten, für das Recht der Unterdrückten. So wie John Wayne, sein Leinwandheld, in „Bis zum letzten Mann“ Zusammenhalt, Kameradschaftlichkeit und Stärke demonstrierte, so sollte das Soldatenleben sein. In seinen Träumen sah sich Kai nicht selten als Kommandeur einer Truppe, der das Böse aus der Welt schaffte, so wie sein Lieblingsschauspieler in „Unternehmen Seeadler“ die japanischen Angreifer auf Pearl Harbor vernichtete. Kai liebte solche Filme, die nur im Westfernsehen gezeigt wurden. Es waren Abende, in denen sich die ganze Familie vor dem Fernseher versammelte. Er fragte sich, ob der schwer atmende Major auch heimlich Westfernsehen schaute. Zuzutrauen wäre es ihm. Abends die bunte Welt des Klassengegners im Fernsehen des Feindes bewundern und am nächsten Tag in den Schulen Berufssoldaten anwerben. Bisher gelang es Kai immer, unbeschadet aus solchen Werbungsgesprächen herauszukommen. Ein paarmal hatte man ihn und die Jungs aus seiner Klasse von einer längeren Dienstzeit in der Armee überzeugen wollen. Dazu bat man jeden einzeln in das Zimmer des Direktors. Dort saß man dem Schuldirektor und ein oder zwei als besonders hart geltenden Lehrern gegenüber. „Kai, du bist doch ein intelligenter Junge.“ Der Direktor stützte sich auf der Tischplatte auf. „Deine Zensuren sind nicht schlecht. Hast du nicht daran gedacht, was du mit einem Studium alles erreichen könntest? Unser Staat braucht junge Menschen wie dich. Nach einem freiwilligen längeren Dienst in der NVA stehen dir alle Wege offen.“

Der Vater hatte Kai ausführlich erklärt, wie wichtig es ist, die Ablehnung so zu formulieren, dass sie nicht als Ablehnung des ganzen Staates oder des Sozialismus ausgelegt werden kann. Eindringlich fuhr der Direktor fort: „Du trägst eine wichtige Verantwortung zum Schutz unserer Republik und zur Erhaltung des Friedens.“ Kai war klar, sich aus dem Stand für zehn Jahre oder länger zu verpflichten, ohne überhaupt richtig einschätzen zu können, was da auf einen zukommt, war etwas anderes als die Soldatenromantik aus den Westfilmen. Er erinnerte sich an einen Bericht im DDR-Fernsehen, in dem der Alltag in der NVA gezeigt wurde. Entweder trieb ein brüllender Offizier die Soldaten durchs Gelände, die Wehrpflichtigen saßen in einem Klassenzimmer und hörten Politkram oder mit Rechts-um-im-Gleichschritt-Marsch exerzierten die Männer auf einem riesigen Platz hin und her. So etwas konnte doch niemand freiwillig auf sich nehmen. „Sie haben recht, Herr Direktor.“ Kai war nervös. Am liebsten hätte er dem Schulleiter entgegnet: „Wenn Sie die Armee so toll finden, warum sind Sie dann nicht selbst Offizier geworden?“ Doch ein falsches Wort und er würde weiter mit Argumenten bombardiert. „Ich möchte aber erst einmal einen Beruf lernen. Danach gibt mir die Nationale Volksarmee doch bestimmt noch Gelegenheit, mich für eine Laufbahn als Berufssoldat zu entscheiden.“ Das Werbungsgespräch war damit beendet.

Zwei Wochen vor der Jugendweihe musste die Klasse im „Kulle“ antanzen. Einen ganzen Nachmittag probte man bis ins kleinste Detail den Ablauf. Einmarsch durch den Mittelgang des Zuschauerraumes bis auf die Bühne, dann die Aufstellungsordnung an Markierungen auf dem Fußboden und schließlich wurde der Ausmarsch immer wieder durchgespielt. Herr Gläser, unser Klassenlehrer, lief hektisch auf und ab. Mehr Perfektion kann man nicht einmal bei der Planung eines Staatsempfangs an den Tag legen. Und trotzdem oder gerade wegen des peniblen Trainings kam es am großen Tag zu kleineren Beeinträchtigungen. Zwei der Mädchen stolperten beim Einzug mit den ungewohnten Absatzschuhen, eine davon landete sogar auf den Knien, begleitet von einem leichten Raunen im Saal. Höhepunkt war der feierliche Schwur. Der Frage, ob wir denn bereit wären, als junge Bürger der Deutschen Demokratischen Republik für die Verfassung und die große edle Sache des Sozialismus zu arbeiten, zu kämpfen und das revolutionäre Erbe in Ehren zu halten, folgten drei oder vier ähnliche Phrasen. Die vorgegebene Antwort: „Ja, das geloben wir!“ kam trotz Handzeichen von Herrn Gläser alles andere als synchron. Herr Gläser war sichtlich erleichtert, als die Feierstunde zu Ende ging. Die allgemeine Anspannung löste sich, als die frisch geweihten „Erwachsenen“ im Foyer des Kulturhauses von ihren Familien in Empfang genommen werden konnten. Als Kai seine Eltern und Bruder Marc im Gedränge ausmachen konnte, sah er seinen Vater zusammen mit der Musiklehrerin. „Herr Walther, sprechen Sie doch nochmal mit Marc. Wir können jedes Talent für unseren Fanfarenzug gebrauchen“, redete sie auf Vater ein. Mutter war dabei, Marc die Jacke zu richten. „Lass dich drücken, mein erwachsener Junge.“ Dabei fiel sie ihm in den Arm. Kai war das unangenehm. Der Vater beließ es bei einem Handschlag und einem knappen Glückwunsch.

Die Menschen drängten zum Ausgang. Alle diesjährigen Achtklässler von Herrenbach feierten an diesem Tag Anfang April Jugendweihe. Dreimal nacheinander wurde das Ritual auf der Bühne des Kulturhauses der Werktätigen wiederholt. Das kleine Orchester aus Karl-Marx-Stadt fiedelte dreimal die gleichen Stücke, der Chor sang dreimal unverändert die einstudierten Lieder und der Parteifunktionär bemühte dreimal dieselben Floskeln. Die gesamte Jahrgangsstufe der Erich-Weinert-Oberschule, also die 8a von Kai und die Parallelklasse 8b, waren im letzten Durchgang dran. Aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmer an der Jugendweihe musste man die Zahl der Zuschauer pro Familie begrenzen. Die Großeltern von Kai und Marc sollten direkt nach Hause zur Feier kommen. Es war schon nach 14 Uhr, als Manfred den Familien-Wartburg über die holprigen Straßen aus der Innenstadt herausfuhr. Herrenbach hatte damals so um die zweiunddreißigtausend Einwohner. Da die Stadt offenbar für keine der Parteien des Zweiten Weltkriegs eine größere strategische Bedeutung besaß, blieben großflächige Zerstörungen aus. Die Häuser der Innenstadt wurden überwiegend am Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Einige Baulücken störten das Gesamtbild. Ein Brunnen mit einer Plastik, die tanzende Kinder darstellte, bildete den Mittelpunkt des Marktplatzes. Der größten Kirche Herrenbachs stand das mächtige, im Stil der Gründerzeit errichtete Rathaus gegenüber. Es schien, als bewiesen die Bauherren des Ratssitzes Weitsicht. Denn obwohl das im Kaiserreich errichtete Gebäude für eine Stadt wie Herrenbach eigentlich zu reichlich dimensioniert wirkte, belegte der Rat der Stadt zusammen mit anderen staatlichen Organisationen jeden Raum. Was genau hinter den Mauern im Einzelnen vorging, wusste niemand so recht, es interessierte auch kaum jemanden. Auch die Vorgänge in der Kirche gegenüber, von den Herrenbacher Grafen seinerzeit im Stil des Spätbarock aufwendig umgebaut, blieben vielen Menschen der Stadt verborgen. Nur wenige Gottesdienstbesucher trafen sich sonntags in dem imposanten Bauwerk. Die Herrenbacher Kirche hatte in der Reformation eine wichtige Rolle gespielt, jedenfalls erschien das etwa achthundertjährige Bauwerk den DDR-Denkmalbehörden bedeutend genug, um immer wieder mal kleinere Sanierungen durchzuführen.

Am Marktplatz begann die Straße der Befreiung, die Einkaufsstraße der Innenstadt. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Straße zur Fußgängerzone umgebaut. Die Fassaden der zwei- oder dreigeschossigen alten Häuser wurden mit einem neuen Anstrich versehen. Die Ladengeschäfte wirkten dadurch viel einladender. Die Pastellfarben verdeckten das Grau, aber auch die Geschichte. Der kaputte Straßenbelag wurde gegen glatte Betonplatten ausgetauscht. Die kugelförmigen, schlichten Lampen versahen die abends menschenleere Straße mit einem hellen, kalten Licht. Details an den ältesten Häusern der Stadt, steinerne Zunftzeichen einst wohlhabender Kaufleute und Handwerker, Verzierungen, von längst vergessenen Architekten geplant, haben die Zeiten überdauert. In der Mitte des Fußgängerbereiches wurden riesige Betonringe platziert, die jetzt im Frühling darin blühenden Stiefmütterchen bildeten einen farbigen Kontrast. Die Inhaber der Konditorei und Eisdiele Friedrich, einem seit Generationen im Zentrum Herrenbachs ansässigen Familiengeschäft, konnten im letzten Sommer zum ersten Mal vor ihrem Geschäft einige Tische und Stühle aufstellen. Meist warteten einige Leute, dass einer der Plätze frei wurde. Die Torten und das Eis waren weit über die Grenzen der Stadt hinaus begehrt. Am Beginn der Straße der Befreiung, an der Ecke zum Markt, steht das Gebäude der Kreissparkasse. Dort wurden wahrscheinlich schon Geldgeschäfte getätigt, als es weder Kreise noch Sparkassen gab. Gleich gegenüber befindet sich das kaum jüngere kleine Warenhaus, damals von der staatlichen HO betrieben. Die Dekorateure des Warenhauses bewiesen sehr viel Einfallsreichtum, um die schlichten Produkte der einheimischen Bekleidungsindustrie zu fantasievollen Schaufensterbildern zu arrangieren. Zwischen den ausgestatteten Schaufensterpuppen fanden sich Verpflichtungen des Kollektives des Warenhauses zu besten Leistungen für den zehnten Parteitag der SED. Große Worte neben einem deprimierenden Warenangebot.

Es war der ewige Kreislauf. Monatelang fanden Kampagnen in Vorbereitung irgendeines gesellschaftlichen Ereignisses statt. Die Werktätigen wurden zu Höchstleistungen in der Planerfüllung angetrieben und zu Selbstverpflichtungen verpflichtet. Dabei wurden, so stand es in den Zeitungen, immer wieder großartige Taten vollbracht und Vorgaben übererfüllt. Kollektive und einzelne Werktätige schienen sich förmlich übertreffen zu wollen. Jeder wusste, dass die Berichte in den Medien nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Die Vorgaben kamen von oben, von einer unsichtbaren, hinter verschlossenen Türen agierenden Macht. Renate Walther musste unsichtbar mit dem Kopf schütteln, als sie vor wenigen Wochen vor den Schaufenstern des Herrenbacher Warenhauses stand. Nicht nur, dass die Spruchbänder auf rotem Stoff vor den modischen Szenen irgendwie lächerlich wirkten. Als sie ihren ältesten Sohn für das bevorstehende festliche Ereignis ausstatten wollte, stand eine sehr begrenzte Anzahl an Sakkos, Hemden und Hosen zur Verfügung. „War denn die Staatliche Plankommission von der diesjährigen Teilnehmerzahl an der Jugendweihe wirklich überrascht?“, dachte Renate voller Sarkasmus. An Meldungen in der Zeitung über Schwierigkeiten in der Textilindustrie konnte sie sich nicht erinnern. Trotzdem fand sich eine Lösung für Kais Ausstattung. Am Ende musste die Familie zweimal in die Warenhäuser der Bezirksstadt fahren, um eine mehr oder weniger moderne Kombination zu erwerben, die Kai freiwillig zur Feierstunde der Jugendweihe tragen würde und die andererseits elegant und festlich genug war.

War es denn wirklich so schwer, den Menschen die täglich benötigten Dinge einfach zur Verfügung zu stellen? In den ersten Jahren als Verkäuferin glaubte sie noch, dass sich die Situation demnächst bessern würde. Später entwickelte sich eine Wut gegenüber der Gleichgültigkeit, mit der ihre Kolleginnen, aber auch die Kraftfahrer und die Arbeiter in den Betrieben der Konsumgüterproduktion die Lücken in der Versorgung mit Grundlegendem hinnahmen. Inzwischen war sie selbst von dieser Lethargie infiziert. Eigennutz ging vor Gemeinwohl. Renate konnte damit leben, immerhin landeten ein- oder zweimal im Jahr ein paar unter den Verkäuferinnen verteilte Bananen auf dem Tisch der Familie, am Sonntag gab es für die Familie makellose Rinderrouladen, die unter keinen Umständen den Weg in die Vitrinen der Fleischtheke gefunden hätten. Ihre Chefin Frau Schmitz sollte von alledem natürlich nichts mitbekommen. Lotte Schmitz wohnte mit ihrem Mann im gleichen Haus wie die Walthers. Erich Schmitz übernahm schon beim Einzug die Funktion des Vorsitzenden der Hausgemeinschaftsleitung. Beruflich war er in einer Funktion beim Rat der Stadt, Genaueres wusste niemand. Kinder hatten die beiden keine. Renate hatte ihre Arbeitsstelle in der Kaufhalle einem Tipp von Lotte Schmitz zu verdanken. Die Kaufhalle „Wostok“ wurde zusammen mit den Wohnblöcken gebaut, war großzügig und hell. Irgendjemand fand es wohl originell, die Verkaufsstelle an der Juri-Gagarin-Straße nach dem Raumschiff des ersten Menschen im All zu benennen. In anderen Teilen der Stadt gab es nur enge Lebensmittelgeschäfte im Erdgeschoss von alten Häusern. Ständig hing dort ein Geruch nach faulenden Kartoffeln in der Luft. Das Warenangebot schien in der Kaufhalle mit den großen Fenstern eine Idee besser zu sein. Immerhin galt es als Privileg, am Gagarin-Ring eine Wohnung zu erhalten. Und so sollten die Menschen, die in den Wohnungen von morgen wohnten, auch schon einmal vom Warenangebot von morgen profitieren. Doch wer in der näheren Umgebung einen Trabant oder einen Wartburg sein Eigen nennen konnte, fuhr auch gern mal zum Wocheneinkauf in die Siedlung der Zukunft und so war das kleine Mehr an Waren auch kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Am Ende war es dennoch ein ziemlicher Kraftakt für Renate, für einen vollen Tisch für die Gäste der Jugendweihe zu sorgen. Sie hätte sich beim Aufdecken des Geschirrs oder bei der Platzierung der Delikatessen auf der Tafel etwas mehr Unterstützung von ihrem Mann gewünscht, doch Manfred hatte ja so viel zu leisten in seinem Betrieb. Auch wenn er es nie offen aussprach, so schien er doch der Ansicht zu sein, dass Haushalt Frauensache sei. Na gut, Manfred hatte als Abteilungsleiter sicher eine Menge um die Ohren. Hinzu kam, dass er bei seiner alleinerziehenden Mutter aufwuchs. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt. Schwer zu sagen für Renate, ob er darunter litt. Die Mutter lebte, soweit bekannt, immer allein, so musste Manfred zwar viele Aufgaben im Haushalt übernehmen und wurde früh zur Selbstständigkeit erzogen. Andererseits mochte er durch die enge Bindung an seine Mutter auch irgendwie ein bisschen mehr Zuneigung, etwas mehr Liebe erfahren haben. Vielleicht lässt er deswegen zu Hause gern mal das verwöhnte große Kind raushängen? Und irgendwie mochte Renate diesen Charakterzug an ihm. „Bloß keinen Streit beginnen“, hatte Renate ihrem Mann vor der Feier eingeschärft. Beide wussten, dass das Verhältnis zwischen ihren Eltern und seiner Mutter manchmal etwas angespannt war.

Beruhigt registrierte Renate ein Lachen aus dem Wohnzimmer. Sie war gerade in der Küche dabei, den Kaffee aufzubrühen. Die Tafel im Wohnzimmer war gedeckt, die Torten platziert und das teure Service wartete auf seinen Einsatz. Die dazugehörige Porzellankanne stand in der Küche, darauf ein Filter mit einer Papiertüte, gefüllt mit der richtigen Dosis Kaffeepulver. Renate schöpfte mit einer Kelle kochendes Wasser in den Porzellanfilter, wartete darauf, dass sich der gemahlene Kaffee tränkte und der fertige Kaffee in die Kanne tropfte. Ein köstlicher Duft verbreitete sich. Wenig später schwand alle Zurückhaltung. „Irgendwann springt bei uns auch der Funke aus Polen über.“ Karl Bachmann trinkt einen Schluck Kaffee. Grobe Hände halten das zarte Porzellan. Die Streikwelle an der Ostseeküste des Nachbarlandes, schließlich die Ereignisse rund um die Danziger Leninwerft im vergangenen Sommer sorgten wochenlang für Gesprächsstoff. „Auf Dauer kann niemand gegen den Willen der Mehrheit regieren.“ Renate schaut ihren Vater vorwurfsvoll an. Irmgard Walther gestikulierte mit der Kuchengabel: „Das sind doch alles vom Westen gesteuerte Aktionen. Haben die denn alle vergessen, wie es nach dem Krieg in Polen aussah? Bei allen Problemen, die es noch geben mag, ging es doch den Menschen noch nie so gut wie heute.“ „So ein naives Gerede!“ Karl Bachmann schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. „Hungern muss keiner, aber die Läden sind leer und den Menschen kann man nicht das Denken verbieten.“ Längst hatte er gelernt, mit seiner Verbitterung zu leben. Insgeheim zählte Karl die Wochen und Monate bis zum Erreichen des Rentenalters. Die Aussicht, nicht mehr verpflichtet zu sein, jeden Morgen in der Werkstatt der LPG zu erscheinen, gefiel ihm. Dann konnte er sich dem Garten am Haus widmen und die immer wieder verschobene Renovierung der Wohnräume in Angriff nehmen. Sollen doch die Räuber seines Ackerlandes sehen, wie sie klarkommen damit. Es war ohnehin ein Wunder, dass in manchen Sommern die Felder bestellt werden und im Herbst die Ernten eingebracht werden konnten. Ohne sein Improvisationstalent, seine Fähigkeit, fehlende Ersatzteile einfach nachzubauen, wären die Schwierigkeiten noch größer. Es entbehrte jedoch nicht einer gewissen Ironie, dass er als Bauer mit Leib und Seele in der Instandhaltung der Fahrzeuge gelandet war. Lag es an seiner strikten Weigerung, Mitglied irgendwelcher gleichgeschalteter Parteien zu werden? Wollte man ihm zeigen, wer jetzt hier das Sagen hatte? Oder waren die LPG-Oberen einfach nicht in der Lage, die Leute dort arbeiten zu lassen, wo sie am nützlichsten waren? Irmgard, die Mutter seines Schwiegersohnes, wusste doch gar nichts von den alltäglichen Herausforderungen. Wenn man wie sie ihr Leben lang hinter dem sicheren Schreibtisch einer staatlichen Stelle sitzt, ist man dem Kommunismus zwar ein paar Schritte näher, entfernt sich aber von der Wirklichkeit. Selbst jetzt, wo sie das Rentenalter erreicht hatte, nahm sie noch laufend an irgendwelchen Sitzungen teil, leistete, wie sie selbst betonte, „gesellschaftlich wichtige Arbeit“.

Irmgard zog ihren einzigen Sohn allein groß. Von Manfreds Vater war nie die Rede. Das Thema gehörte zu den wenigen Tabus in der Familie. Manfred selbst wurde als Heranwachsender auf entsprechende Fragen immer mit ausweichenden Antworten abgespeist. Die Ausflüchte wurden mit Manfreds zunehmendem Alter immer ausgefeilter, als junger Erwachsener sah er schließlich ein, dass weitere Fragen keinen Sinn mehr machten. Zwar quälte ihn doch die Lücke in seiner Stammtafel. Aber er erlebte auch, wie seine Mutter das Thema zu verdrängen schien. Irmgard gelang es, die zwei Zimmer ihrer nicht allzu weit vom Stadtzentrum entfernt in einem um die Jahrhundertwende errichteten Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung hübsch einzurichten und für das Nötigste zu sorgen. Viel Zeit verbrachte sie dort allerdings nicht. Als Sekretärin im Kreisvorstand der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft nahm sie neben ihrem Büroalltag an unzähligen Sitzungen, Feierstunden, Zusammenkünften und Lehrgängen teil. Als Manfred alt genug war, ein paar Tage allein zu Hause bleiben zu können, kamen noch mehrmals im Jahr Reisen in das gelobte Land Lenins hinzu. Eine Nachbarin und gute Freundin von Irmgard sah dann ab und zu mal nach dem Rechten, holte den Jungen zu den Mahlzeiten in ihre Wohnung. Einmal erkannte Manfred seine Mutter sogar auf dem Foto einer Zeitschrift. Zusammen mit einer Gruppe legte sie an einem übergroßen Denkmal für die Gefallenen des Großen Vaterländischen Krieges einen Kranz nieder. Dahinter war die Silhouette irgendeiner fernen Stadt zu erkennen, deren Namen Manfred nichts sagte. Große Gesten, große Worte. Mutter war eine von denen, die große Politik machten, die immer im Mittelpunkt standen, die an den Strippen zogen. Zu Hause musste Manfred lernen, die Fäden in der Hand zu halten, seine engagierte Mutter im Haushalt zu unterstützen und ihr den Rücken freizuhalten. Früh wurde er selbstständig, zog mit dem Einkaufszettel los, stellte sich vor dem Wochenende in der Fleischerei an, holte irgendwelche Dinge von der Reparatur ab, ging zur Post und erledigte tausend andere Wege. Mutter kam nach Hause, sprach von ihrer Arbeit. Arbeit war das Wichtigste, musste sein, war eine ehrenvolle Angelegenheit. Stumme Pflichterfüllung. Nach dem Sinn der Pflicht wurde nicht gefragt. Freizeit war knapp und die wollte gut genutzt sein. Die Teilnahme an der Jugendweihe blieb ihm damals erspart. Das lag weniger an einem bewussten Dagegen-Entscheiden oder gar an einem Widerstand. Die Jugendweihebewegung hatte einfach noch nicht jeden Winkel des Landes erreicht. Ein Jahr später war das Ritual auch in Herrenbach obligatorisch. Manfred schloss die Schule mit guten Noten ab.

Die Lehre im VEB Präzisionsmaschinenbau Roter Oktober absolvierte er reibungslos, aber auch ohne besondere Lust. Mutter zu enttäuschen galt es zu vermeiden. Um den Dienst in der Nationalen Volksarmee kam Manfred ohne besonderes Zutun herum. Bei der Einführung der Wehrpflicht war er Anfang zwanzig. Die DDR-Regierung sah sich damals unter dem Eindruck der Ereignisse des Mauerbaus genötigt, alle männlichen Bürger zum Dienst an der Waffe zu verpflichten. Manfred erhielt jedoch nie einen Befehl, zur Musterung zu erscheinen. Der Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen braucht eben auch im Mutterland der Bürokratie Zeit. Dabei war Manfred nicht böse darüber, durch die Maschen des Netzes gefallen zu sein. Ein paar Jahre später hätte er weniger Glück gehabt. Als ein weiterer glücklicher Umstand erwies sich die Begegnung mit Renate. Vielleicht war es keine Liebe auf den ersten Blick, vielleicht war es eher ein Zusammentreffen zweier Suchender am Beginn ihres Erwachsenenlebens. Endlich entkam Manfred dem Einfluss der Übermutter – zumindest vordergründig. Als er kurz nach der bescheidenen Hochzeit ins Haus der Schwiegereltern nach Graufelde zog, glaubte er, bei seiner Mutter neben der Wehmut über den Auszug des Kindes auch eine Spur Erleichterung zu erkennen. Doch seine Mutter gab sich stark. Jahre später, beim Umzug in den Juri-Gagarin-Ring stellte sich Manfred oft die Frage, inwieweit Mutter bei der Vergabe der begehrten Neubauwohnung ihre Beziehungen spielen ließ. Oder genügte es schon, der Sohn von einer politischen Funktionärin zu sein? Irmgard hielt sich sehr zurück mit Einmischung in den Alltag der jungen Familie. Aber wahrscheinlich hinderten sie ihre deutsch-sowjetischen Freundschaftsverpflichtungen daran, ihren Sohn und ihre Schwiegertochter mit unaufgeforderten Ratschlägen zu überhäufen.

Nach ihrem Wegzug aus Graufelde fuhren Renate und Manfred öfter zu den Bachmanns aufs Land. „Das ist doch keine Umgebung für einen Dreijährigen, der Kleine braucht Natur und frische Luft“, stellte Karl energisch fest. Renates Eltern kamen spontan auf Besuch und sahen den kleinen Kai mit seinem Papa hinter dem Block. Das lehmige Gelände war zerfurcht von Reifenspuren riesiger Baufahrzeuge. In den Vertiefungen sammelte sich das Regenwasser. Dazwischen lagen Reste von Bauschutt, für dessen Beseitigung sich jahrelang niemand verantwortlich fühlte. Von der Straße zu den Eingängen sorgten mit Betonplatten befestigte Wege dafür, dass man trockenen Fußes ins Haus gelangte. Die Gagarinstraße erweckte den Eindruck, als habe man eine Reihe rechteckiger Betonkästen einfach auf der rauen Oberfläche eines unbewohnten Planeten in Linie platziert. Bis die letzte Grünanlage, der letzte Wäscheplatz Gestalt annahm, lebten die Anwohner viele Jahre mit Provisorien. Der Balkon, um den Besucher die Familie beneideten, wurde wegen des deprimierenden Ausblicks kaum genutzt. Renate und Manfred klagten nicht, waren zufrieden. Auch beruflich lief alles reibungslos. Manfred wurde eines Tages ins Büro der Betriebsleitung gebeten. Dort hatte sich der Direktor den Parteisekretär und den Vorsitzenden der gar nicht so gewerkschaftlichen Betriebsgewerkschaftsleitung als Verstärkung geholt. Die beiden gaben sich jovial, doch gerade darin lag oft Gefahr. Manfred fühlte sich wie auf einer Anklagebank. Man habe sich entschlossen, den Genossen Walther auf einen Meisterlehrgang zu delegieren. Manfred wollte etwas entgegnen, doch der vom Kettenrauchen gezeichnete Direktor fuhr fort: „Wir wissen, dass du kein Genosse bist. Doch das muss ja nicht so bleiben!“ Der Parteisekretär nickte. Der Pakt, den die drei im Geheimen beschlossen hatten, wurde verkündet und trat automatisch in Kraft. Widerspruch zwecklos. Manfred unterschrieb und war fortan faktisch Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Er fragte sich, während er seinen Namenszug unter das entsprechende Schriftstück setzte, ob er das wieder der Intervention seiner Mutter zu verdanken habe. „Wir beglückwünschen dich und begrüßen dich in unseren Reihen, Genosse Walther.“ Die beiden Funktionsträger erhoben sich, um Manfred die Hände zu schütteln und wechselten dabei den Tonfall, als hätte Manfred gerade in deren Familie eingeheiratet. Funktionäre schieben sich gegenseitig die Rosinen im Kuchen zu. Sicher, er bemühte sich, seine Schichten zu absolvieren, ohne negativ aufzufallen. Eine Tatsache, die ihn besonders für die Position eines Abteilungsleiters befähigt hätte, fiel ihm nicht ein. Egal, es gibt Dinge, die sollte und wollte man eigentlich gar nicht so genau hinterfragen.

Ein Jahr Kandidat der Partei, danach wurde man mehr oder weniger automatisch Mitglied. In der Zeit dazwischen waren einige Schulungen abzusitzen, Versammlungen über sich ergehen zu lassen. Wirkliches Engagement erwartete niemand von Manfred. Die Betriebsleitung hatte ihre Quote an Parteimitgliedern unter den Beschäftigten ein wenig verbessern können, und Manfred konnte sich fortan Leiter der Abteilung Vorfertigung nennen. „Geht halt alles seinen sozialistischen Gang“, wie seine Mutter damals bei jeder Gelegenheit zu sagen pflegte. Den Spruch hätte auch Manfred gut und gerne als Lebensmotto übernehmen können. Beruflich lief es optimal. Von seinem gläsernen Meisterbüro konnte er die Männer seines Kollektivs gut im Auge behalten. Gab es mal Schwierigkeiten an der neuen computergesteuerten Fräse, so war das Sache der Betriebshandwerker. Das erst seit Kurzem in Betrieb befindliche Prestigeobjekt wurde von allen besorgt im Auge behalten. Die neue Technik flößte selbst der Betriebsleitung Ehrfurcht und Respekt ein. Mit Schuldzuweisungen hielt man sich zurück. Der Verdacht, irgendjemand könnte bewusst die Störung herbeigeführt, einen Angriff auf die sozialistische Volkswirtschaft geplant und durchgeführt haben, lag ständig im Raum. Hätte sich ein solcher Verdacht bestätigt, so wären Köpfe gerollt. Das Ding musste einfach bringen, was von ihm erwartet wurde. Doch die DDR-Mikroelektronik hatte ihre Tücken. Die übrigen Maschinen standen seit ewigen Zeiten an ihren Plätzen, eine Drehbank und eine Bohrmaschine stammten sogar aus Vorkriegsproduktion. Da ging kaum was kaputt – und wenn doch, dann nur die immer gleichen Verschleißteile. Solide Qualität eben.

Manfred hatte seine Abteilung im Griff. Ein paar Abrechnungen, ein paar Zahlen frisieren – unbeschwerter konnte der Arbeitsalltag kaum sein. Mehr Gedanken machte er sich dagegen um die Zukunft seiner Söhne. Kai machte nicht gerade den Eindruck eines ausdauernden Arbeiters. Aber war es nicht irgendwie normal, in dem Alter gegen die Erwachsenen zu rebellieren und sich seine eigene Welt zu schaffen? Zugegeben, ein- oder zweimal musste Renate in der Schule antanzen, weil Kai wieder mal irgendwie aus der Reihe gefallen ist. Und Schmitz brüllt doch schon aus Prinzip jeden nieder. Menschen wie er zogen wahrscheinlich nur deshalb in möglichst große Mehrfamilienhäuser, damit ihnen die Gründe, an anderen etwas zu monieren, nicht ausgehen. Erich Schmitz war sofort zur Stelle, wenn irgendwas gegen die Ordnung und Sicherheit im Haus verstieß. Manfred hatte keine Ahnung, was das Ekelpaket beruflich machte. Es interessierte ihn auch nicht wirklich. Immerhin kam Renate durch die Vermittlung von Lotte Schmitz an die Stelle in der Kaufhalle. Wie die Schmitz es mit so einem Kommandeur aushielt, war Manfred schleierhaft. Vor ein paar Wochen hatte er sogar seinem jüngeren Sohn eine Strafpredigt erteilt. Marc, der Kleine, machte mit seinen fast zehn Jahren einen etwas zurückhaltenden Eindruck, konnte eigentlich keiner Fliege etwas zuleide tun. Auch von der Schule hört man nichts Negatives über ihn. Hoffentlich entwickelte er sich nicht zu einem sensiblen Versager, wurde zu gutmütig für diese Welt. Angeblich hätte Marc an der Glasscheibe der Haustür absichtlich Fingerabdrücke hinterlassen. Während Manfred seinen Gedanken nachging, dozierte Irmgard über ihre letzte Reise nach Leningrad. „Zar Nikolaus II. erwarb das Gemälde von der Frau eines Malers. Der Archivar der Eremitage schrieb die Madonna Benois Leonardo da Vinci zu.“ Dramaturgisch geschickt legte Irmgard eine kurze Pause ein. „So hat uns unser Reiseleiter erklärt, wie das berühmte Gemälde in die Sowjetunion gelangte.“ Karl Bachmann platzte fast der Kragen: „Hat euch euer Reiseleiter auch erklärt, dass die Sowjets den Kunstsammler einfach enteignet haben?“ Er erinnerte sich, kürzlich im Deutschlandfunk einen Beitrag über von Liphart gehört zu haben. „Sie haben ihn einfach aus seiner Wohnung vertrieben und seine Tochter umgebracht, weil sie einem Offizier der Zarenarmee geholfen haben soll.“ Die rote Ziege glaubte wohl, einen einfachen Bauern mit der halben Wahrheit abfertigen zu können.

Ein Klingeln an der Wohnungstür verhinderte eine Eskalation. Nach einer Zehntelsekunde sprang Renate auf. „Kaaaaaiiiii, kommst du mal?“ Der junge Erwachsene erhob sich umständlich aus seinem Sessel. Oh Gott, die Frau des Geiers. „Im Namen der Hausgemeinschaft alles Gute zur Jugendweihe.“ Lotte Schmitz reckte Kai einen Präsentkorb entgegen, strahlte dabei bis über beide Ohren. Zwischen Süßwaren und Rotkäppchen-Sekt klemmte ein Briefumschlag, der Bares vermuten ließ. Mit gesenktem Kopf murmelte Kai ein „Danke!“ Manchmal konnte Mutters Chefin ja sogar richtig nett sein. Aber eben auch nur manchmal. Der Geier hatte seine Frau also wieder einmal durchs Haus geschickt. Zu allen möglichen Anlässen initiierte er Geldsammlungen. Selbst zu Papas vierzigstem Geburtstag im letzten Jahr nötigte er die Hausbewohner zu Spenden. Damals stand er selbst mit dem teuren Schnaps und dem Umschlag in der Tür und erkaufte sich damit einen Platz auf der Gästeliste. Diesmal war ihm wohl die Heuchelei zu anstrengend, und er schickte seine Frau vor. „Ach, kommen Sie doch einen Augenblick herein“, hörte Kai seine Mutter flöten. Lotte Schmitz lehnte geziert ab. Dabei ahnte Kai, dass sie vor Neugierde fast gestorben wäre. Sicher wurde sie vom alten Schmitz nachher mit Fragen bombardiert, wer denn zu Besuch sei. Mutter drückte Frau Schmitz noch einen Teller mit zwei Stücken von der leckeren, mit Pfirsichstückchen belegten Torte in die Hand. Kai überlegte, ob sich Kaliumchlorid in dem Gebäck nachweisen lassen würde. Im Westfernsehen hatte er mal einen Beitrag über die Todesstrafe in den USA gesehen. Dort denkt man zurzeit über die Einführung neuer Methoden der Vollstreckung nach. Die zur Hinrichtung Verurteilten sollen an einen Stuhl gefesselt werden. Dann bekommen sie ihre Giftspritze. In diesen Spritzen soll unter anderem Kaliumchlorid Verwendung finden. Kai war der Ansicht, der alte Schmitz hatte sich seine Dosis redlich verdient.

Nach dem Abendessen erhob sich Renate fast geräuschlos und begann, den Tisch abzuräumen. Ihre Mutter folgte ihr in die Küche. Berge von Geschirr türmten sich in dem kleinen Raum. „Deine Schwiegermutter lebt ja Emanzipation.“ Anna Bachmann konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen. „Große Reden schwingen, aber wenn es dann was zu tun gibt, schiebt sie andere vor.“ „Sei nicht ungerecht“, gab Renate zurück, „immerhin hat sie ihren Sohn allein großziehen müssen.“ Renate sah, wie sich Irmgard Walther bis über beide Ohren strahlend ihr Glas aus dem Bowle-Behälter mit der großen Kelle füllte. Graue Erdbeeren schwammen in der goldgelben Flüssigkeit. Renate bewunderte kurz ihre eigene Kreativität. Sauren Wein, den klebrigen Sekt und eine von der letzten bescheidenen Lieferung aus dem ungarischen Bruderland abgezweigte Dose mit überzuckerten Erdbeeren. Einzeln waren die Bestandteile an sich ungenießbar, doch in der Summe gaben sie ein Getränk, das man zu festlichen Anlässen servieren konnte. „Wer hat sie denn gezwungen, allein zu bleiben?“ Anna stellte den nächsten trocken polierten Teller in den Küchenschrank. Renate verdrehte die Augen: „Mutter, als ob du dir jemand anderes gesucht hättest, wenn Papa plötzlich nicht mehr da gewesen wäre?“ Insgeheim gab Anna ihrer Tochter recht. Es gehört sich einfach, seinen Mann in allen Situationen zu unterstützen. In guten wie in schlechten Zeiten alles zu teilen, hatte man sich geschworen. Das Leben war kein Spaziergang.

Anna vertraute ihrem Mann. Sie war sich sicher, Karl wusste, was er tat, als die aus Moskau ferngesteuerten Kommunisten an sein Land wollten. Mit Augenmaß hatte er eine Katastrophe verhindert. Hätte er sich damals gegen die LPG entschieden und offen seine Meinung gesagt, wäre bestimmt irgendetwas Schlimmes passiert. Es gehörte zu Annas Grundüberzeugungen, dass man als Ehepaar einfach zusammenzuhalten hatte. Allein mit dem Haus wäre sie aufgeschmissen. Karl war geschickt und reparierte alles selbst. Es gab kein Problem, für das er keine Lösung fand. Klar, früher kam es vor, dass er einen Schnaps zu viel nahm. Dann verlor er schon mal die Beherrschung. Doch Streit gab es überall, und auf den Dörfern beließ man es nicht bei Worten. Aber so was kam vor. Die Mädchen hatten davon nie etwas mitbekommen. Renate und Ulrike verehrten ihren Vater. Im Grunde war er ja auch die Sanftmut in Person. Und mit den Jahren lernte er, sein Temperament zu zügeln. Gleichzeitig wuchsen er und Anna immer enger zusammen. Die Töchter hatten ja ihren Weg gefunden. Dass Ulrike sich damals über die Grenze abgesetzt hatte, konnte sie irgendwie verstehen. Ulrike hatte schon immer Flausen im Kopf. Sie liebte schöne Kleidung, sehnte sich danach, Mode zu entwerfen. Als junges Mädchen begann sie, aus Hemden, Bettlaken und Stoffresten Kleider zu nähen. Sie träumte von Paris und Mailand, von großen Designern, die die Wirtschaftswunder-Westfrauen mit eleganter Garderobe ausstatteten. Der seltsame Typ, mit dem sie damals floh, war gleich wieder aus ihrem Leben verschwunden. Inzwischen war sie mit einem anderen Mann verheiratet, arbeitete in einer Filiale von C&A irgendwo in Hessen. Ihr letzter Besuch lag fünf Jahre zurück, wie jedes Mal kam sie allein. Ihre wenigen Briefe im Jahr waren knapp abgefasst. Es schien, als wollte sie mit ihren Wurzeln, mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben. Vielleicht hatte nach Ulrikes Weggang Renate zu viel Zuwendung abbekommen. Sie war schon immer die Ruhige, während ihre ältere Schwester vor Temperament nur so sprudelte. Irgendwann lernte sie Manfred kennen. Fast jeden Tag kam der junge Mann mit dem Bus nach Graufelde. Die beiden schienen gut zueinander zu passen. Ihr Mann Karl war da eher skeptisch. Er erzählte von Gerüchten im Dorf, nach denen Manfreds Mutter eine hundertfünfzigprozentig überzeugte Funktionärin sei, die zudem gern den Ton angab. Trotzdem akzeptierte er die Beziehung. Nach der Geburt von Kai genossen Anna und Karl voller Stolz ihre Rolle als Großeltern. Als die jungen Eheleute die Nachricht von der zugeteilten Wohnung in der Stadt überbrachten, wetterte Karl: „Da steckt doch wieder die Walther dahinter. Die hat ihrem Sohn eine Wohnung zugeschoben, damit Renate nicht im Haus eines Staatsgegners leben muss.“

Renate verstand ihre Eltern. Vor allem aber versuchte sie, eine perfekte Ehefrau und Mutter zu sein, ihren Mann zufriedenzustellen und ihre Kinder vor der Welt zu beschützen. Sie war es dann auch, die die Babys wickelte, im Kinderwagen die Gagarinstraße entlangschob. Frau Schmitz, die Leiterin, bot Renate verkürzte Arbeitszeiten an, damit die junge Mutter sich genügend um ihre Kinder kümmern konnte. Manfred belegte immerhin eine wichtige Schlüsselposition im VEB Präzisionsmaschinenbau. Renate holte Kai und später Marc jeden Tag aus dem Kindergarten ab, kümmerte sich um die Schulaufgaben und sorgte für saubere Wäsche. Am Nachmittag schob sie den Staubsauger durch die Wohnung. Hatte Manfred dann endlich Feierabend, war sie total geschafft, aber zufrieden. Auch jetzt, da sie mit ihrer Mutter die letzten Teller und Tassen spülte, fühlte sie Erleichterung, dank monatelanger Vorbereitung verlief die Feier reibungslos. Kai hatte indes schon mal die Ausbeute an Geschenken begutachtet. Neben einem Radio-Kassettenrekorder von den Eltern, einer Levi’s-Jeans von Tante Ulrike aus dem Westen, die zwar noch etwas zu groß war, und allerlei Kleinkram fand das Bargeld besonderen Anklang. Kai sparte für eine Simson S 51. Sobald er die Fahrerlaubnisprüfung bestanden hatte, wollte er sich eine Maschine kaufen. Noch vor den Sommerferien wollten praktisch alle Jungs aus seiner Klasse an einem Lehrgang teilnehmen. Der Vater eines Mitschülers hatte da was organisiert. Damit war es möglich, recht schnell an das begehrte Papier zu gelangen. Die meisten der Älteren hatten eine der begehrten Maschinen. Papa meinte, die Garage wäre groß genug, um neben dem Wartburg noch Platz für das Moped zu finden. „Mokick“, verbesserte Kai bei solchen Gelegenheiten. „Immerhin verfügt es über einen Kickstarter.“ Der Geier würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, wenn ein Bewohner seines Hauses mit einem Motorroller seine Ruhe stören würde. Aber konnte man sich denn alle Träume zerstören lassen?

Später als Erwachsener dachte Kai noch oft an den Tag seiner Jugendweihe, an die feierliche Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen. Nicht zufällig hatte man den Termin in Herrenbach eine Woche vor der Konfirmation gelegt. Der Sieg des fortschrittlichen Sozialismus über die ewig gestrige Kirche. Böse Zungen sprachen von einem Wink von oben. Zur Konfirmation strahlte die Sonne, während bei der Jugendweihe der Himmel voller Wolken hing. Als erwachsen galten Christen und Kommunisten im Alter von 14 Jahren. Recht früh, doch vor Jahrhunderten starben viele mit 30 oder 40 Jahren. Recht früh, denn auch Kai fühlte sich nicht erwachsen genug für die Gespräche der Erwachsenen und zog sich mit Marc in das Zimmer der Jungs zurück. Kai holte den Kassettenrekorder aus dem Karton und bestaunte das Plastikgehäuse. Von nun an war es einfacher, die neuesten, im RIAS gespielten Hits auf Band zu verewigen.

Die Großeltern und Papa saßen unterdessen im Wohnzimmer, Mutter richtete das Abendessen mit peinlicher Sorgfalt. Die Abstände der Wurst- und Schinkenscheiben auf der Aufschnittplatte aus Mutters Kaufhalle hatte offenbar jemand mit dem Zirkel abgemessen. Mit ähnlicher Gewissenhaftigkeit platzierte sie eingelegte Gürkchen auf einem Teller. Die Tafel erweckte den Eindruck, als hätte sich Erich Honecker persönlich zum Abendessen eingeladen. Später haben sich Kai und seine Kumpels noch im Park getroffen. Die neuen Erwachsenen wollten unter sich sein. Ein Tonband leierte „Born To Be Alive“. Bei Patrick Hernandez dachte niemand an Rebellion. Irgendjemand hatte eine Flasche Pfefferminzlikör organisiert. „People ask me why I never find a place to stop and settle down.“ Ein Stoffbeutel mit ein paar Flaschen Bier tauchte auf. Zigaretten machten die Runde. Jeder griff in die Schachtel. Vergebliche Versuche an der feuchten Reibfläche. Das dritte Streichholz brannte schließlich. Vereinzeltes Husten. Niemand traute sich, das Gesicht zu verziehen. Junge Köpfe voller großer Träume. „But I never wanted all those things people need to justify their lives.“ Ein Halbkreis unfertiger Menschen, jeder hatte seine eigenen Wunschvorstellungen. Zu Hause saßen Eltern und Familien, grundverschieden und doch zumindest äußerlich angepasst. Gefangen im Hamsterrad des Alltags. Alle Weichen wurden gestellt, für alle war gesorgt. Doch sich nicht sorgen zu müssen, macht nicht glücklicher. Niemand wird geboren, um gleich unter Gleichen zu sein. Wer jung ist, möchte sich ausprobieren, seinen Platz in der Welt finden. Die Simson S 51 als Traum von der Harley-Davidson, der Juri-Gagarin-Ring als Traum vom Highway Nr. 1. Die Träume wurden bunter, die ersten kotzten den schweren süßen Pfefferminzlikör auf den Frühlingsrasen. Ein Schluck Bier gegen die Übelkeit. Kai schloss die Augen, atmete tief ein. Die Welt begann sich zu drehen. Der Traum von Freiheit, von unbegrenzten Möglichkeiten stand neben der Notwendigkeit, sich anzupassen, einzufügen. Die Welt schien voller Chancen, doch Herrenbach war erstarrt in lethargischer Hoffnungslosigkeit.