Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jung u. Jung

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dies ist das autobiografische Alphabet eines Mannes, der ein Kind seiner Zeit ist und diese Zeit so erhellend schildert, dass sich der Leser darin wiedererkennt, als handelte es von seinem eigenen Leben. Wie erzählt man vom eigenen Leben, wenn weltbewegende Ereignisse nicht zu berichten sind? Ulrich Greiner ist auf die schöne Idee gekommen, sein Leben anhand von Dingen zu sichten, die – nicht nur für ihn – eine Rolle gespielt haben. So ergibt sich eine Reihe von Stichwortern: Auto, Bett, BH, Buch, Kühlschrank, Radio und Strand, aber auch Film, Feuilleton, Presse und so fort. Dabei steigen Bilder auf, die viele von uns in sich tragen: Sie gehen von vertrauten Dingen aus, die jeder kennt, und doch sind sie die Auslöser von besonderen Erinnerungen. In Greiners Fall kommt hinzu, dass sein Berufsweg vom Jungredakteur der FAZ zum Feuilletonchef der ZEIT ihn mit Menschen zusammengebracht und in Situationen hineingebracht hat, die uber das gewöhnliche Leben eines Heranwachsenden oder eines Familienvaters hinausgehen und Stoff für ungewöhnliche Erlebnisse und Begegnungen liefern. Diese Selberlebensbeschreibung liest man so gern und mit so viel Gewinn, als wäre es die eigene.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Leben und die Dinge

© 2015 Jung und Jung, Salzburg und Wien

Alle Rechte vorbehalten

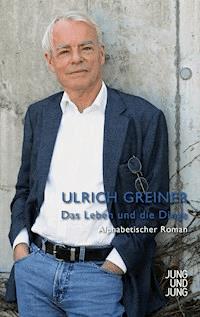

Umschlaggestaltung unter Verwendung eines Fotos von:

Autorenarchiv/Susanne Schleyer

Druck: Theiss GmbH, St. Stefan im Lavanttal

ISBN 978-3-99027-076-9

ULRICH GREINER

Das Leben und die Dinge

Alphabetischer Roman

Je länger sein Leben währte, umso mehr vermehrten, türmten sich die Gegenstände, die sich nach und nach angesammelt hatten. Die Zahl der Menschen jedoch, mit denen er sich befreundet fühlte oder befreundet war, die er schätzte oder die er liebte, nahm zusehends ab. Einige hatte er aus den Augen verloren, anderen sich entfremdet, nicht wenige waren gestorben. Mit wachsender Bestürzung begriff er, dass »die Einschläge näher kamen«. Er hatte das kriegerische Bild nie gemocht. Allzu sehr erinnerte es ihn an die Redeweise der Väter. Und doch konnte er nicht übersehen, dass sich rechts und links von ihm die Reihen lichteten, während die Wohnung, in der er seit vielen Jahren lebte, immer voller wurde. Es war, als hätten die Dinge eine irreguläre Kraft zu fruchtbarer Selbstvermehrung.

Den tiefschwarzen Anzug, den er sich vor Jahren angeschafft hatte, trug er nur noch auf Beerdigungen und Trauerfeiern. Es blieb nicht aus, dass er an den eigenen Tod dachte. Der Gedanke erschien ihm abstrakt. I am a rather elderly man, heißt der erste Satz von Bartleby The Scrivener. Melville war ihm immer einer der liebsten Schriftsteller gewesen, und er besaß mehrere Übersetzungen der Erzählung. Ich bin ein schon etwas älterer Mann …, ich bin schon etwas vorgerückten Alters …, ich bin ein schon recht bejahrter Mann …, ich bin ein schon etwas bejahrter Mann …, ich bin ein Mann in recht vorgerücktem Alter – so lauteten einige Vorschläge. Keinen fand er wirklich gut. Irgendwann war ihm klar geworden, dass er sich selbst als a rather elderly man zu sehen hatte. Waren ihm deshalb die Übertragungen suspekt? Er bemerkte, dass sich eine ungeheure Tatsächlichkeit aus dem Hintergrund löste. Und er dachte, es könnte, bevor sie allzu nahe käme, der rechte Augenblick sein, Rückschau zu halten. Eine Autobiografie zu schreiben? Als hätte die Welt darauf gewartet. Als neigte sich ein großer Lebensbogen dem Ende zu. Nein, das war nicht sein Fall. Noch lebte er und fühlte sich zu seiner nicht geringen Genugtuung recht frisch. Doch jung war er nicht mehr, und jede Lücke, die der Tod in seinen Gesichtskreis schlug, erinnerte ihn daran. Erst waren die Eltern gestorben, der Vater vor langer Zeit, die Mutter vor rund zehn Jahren. Er hatte lange gebraucht, um zu verstehen, was das bedeutete. Träume, die ihn häufiger als ehedem heimsuchten, führten ihm verwirrend vor Augen, was sein Leben war oder gewesen zu sein schien. Während andere starben, war es weitergegangen, scheinbar unberührt. Er hatte zu tun, seine Projekte zu verfolgen, seine Familie zu versorgen. Die Seinen waren auf gutem Weg, er hatte allen Grund, sich glücklich zu schätzen. Doch dann starb ein enger Freund, zehn Jahre jünger als er, es starb ein etwas älterer Freund, es starb der Schwager, es starb ein weiterer Freund, es starb eine lebensfrohe und liebenswürdige Bekannte. Das Sterben schien üblich zu werden.

Als er darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass viele Begegnungen und Ereignisse, die sein Leben bestimmt hatten, in der Vergangenheit verschwunden waren. Ununterbrochen schob die Gegenwart neue Vorhänge vor die alten Geschichten, und der Blick zurück zeigte nur mehr konturlose Landschaften, zuweilen gar totes Gelände. So beschloss er, bevor alles verblassen würde, das Schiff der Erinnerung zu besteigen und zurückzureisen in die vergessenen Jahre. Die Dinge, die ihn umgaben, die Gestalten, die er noch vor sich sah, sollten sein Kompass sein. Er wusste, dass er sicheren Grund selten erreichen würde. Wenig ist prekärer als das Gedächtnis.

Agfa Clack

Meine Kindheit war bilderarm. Das Wilhelm-Busch-Album, ein von vielen Vorfahren zerlesenes Familienstück, habe ich mit unendlicher Neugier studiert. Ich konnte noch nicht lesen, doch die Ekstasen des Piano-Virtuosen, sein »smorzando« oder sein »finale furioso«, verstand ich sofort. Und als ich die ersten Buchstaben kennenlernte, liebte ich das Naturgeschichtliche Alphabet, dessen absurde Verse mir plastisch und plausibel vorkamen: »Die Nachtigall singt wunderschön, das Nilpferd bleibt zuweilen stehn.« Die Geschichten von Max und Moritz konnte ich mir leicht zusammenreimen, und da sie mir immer wieder vorgelesen wurden, wusste ich sie bald auswendig. Ein ebenfalls zerfranstes Exemplar von Peterchens Mondfahrt wurde mir lieb und teuer, auch ein paar andere vererbte Kinderbücher, Hänschen im Blaubeerenwald zum Beispiel.

Bilder waren kostbar. Es gab kein Fernsehen, die Zeitungen brachten nur selten Fotos, Illustrierte hatten die Eltern nicht. Wer fleißig die Bilder sammelte, die den Margarine-Packungen beilagen, konnte sich Alben zusammenstellen, und ich besaß das Sanella-Album von Afrika, in dem ich die Löwen und die Elefanten bewunderte, daneben die Neger mit Lendenschurz und Speer. Sie standen unter fremdartigen Bäumen, und nicht weit von ihnen grasten Antilopen und Zebras. Die Bilder waren keine Fotos, sondern naturalistische Gemälde, wie man sie in naturhistorischen Museen manchmal noch antrifft.

Bei Familienfesten beugte man sich über die Schwarz-Weiß-Fotos vergangener Ereignisse. Die Abzüge hatten einen gezackten Rand und waren auf schwarzen Pappseiten in aufgeklebte Ecken eingefügt. Zwischen den Seiten gab es zum Schutz der Bilder transparente Bögen mit einer Art Spinnwebmuster. Die Alben waren kostbarer Familienbesitz, und fast war es so, dass sich nur die mit Recht eine Familie nennen durften, die derlei besaßen.

Die bürgerliche Welt, in der ich aufwuchs, war zu arm, um Fotografen engagieren zu können, doch reich genug, um sich einen Apparat zu kaufen. Ein Onkel hatte der Familie seine Balgenkamera vererbt, und nach vielen Bitten wurde es mir erlaubt, sie auszuprobieren. Doch ihre Bedienung war kompliziert. Man musste Entfernung, Blende und Belichtungszeit einstellen, und viele Bilder misslangen. Filme waren teuer, und da man befürchtete, der Knabe werde die Kamera beschädigen, bekam ich zum Geburtstag die beliebte Agfa Clack, eine simple Blechbox, die kinderleicht zu bedienen war. Ich war vermutlich zwölf oder dreizehn. Die ersten gelungenen Fotos – Aufnahmen der Schwestern im Garten oder Bilder von Sonntagsausflügen – erfüllten mich mit gewaltigem Stolz. Es war mir gelungen, die bescheidene Welt, die ich kannte, noch einmal zu erschaffen.

Als ich imstande war, mir eine Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven zu kaufen, überkam mich eine Allmachtsfantasie. Ich hatte das Gefühl, dass mir die Welt zu Füßen lag, und schnell wusste ich alles über Brennweite, Lichtstärke und Filmempfindlichkeit. Was ich nicht wusste, war die Tatsache, dass Fotografieren eine Kunst ist, die man erlernen muss und die Begabung erfordert. Ich jedoch fotografierte alles mit dilettantischer Inbrunst.

Mit diesem Irrtum war ich keineswegs allein, denn Mitte der sechziger Jahre – nun waren Farbfilme erschwinglich geworden – fing das allgemeine Fotografieren erst richtig an, und es entstand der Brauch, einander zu Abenden einzuladen, an denen die jüngsten Urlaubs- und Familienbilder mit einem Diaprojektor vorgeführt wurden. Eine Leinwand wurde aufgestellt, es gab Toast Hawai oder Zwiebelsuppe, dazu italienischen Wein aus Korbflaschen. Bei gedämpftem Licht sah man Bilder vom Kolosseum und vom Eiffelturm und natürlich auch von der Freundin oder Gattin, die sich am Aussichtspunkt in Positur gestellt hatte. Solche Dia-Abende gerieten bald in den Geruch des Spießigen und verschwanden allmählich, bis sie vor Jahren unversehens wieder auftauchten, jetzt aber in moderner Form. Der Laptop hat die Leinwand ersetzt, und an Stelle des Projektors, der damals nicht selten versagte, huschen digitale Fotos geschwind über den Monitor. Die Zwiebelsuppe allerdings harrt ihrer Wiederkehr.

Als ich die unbeholfenen Fotos der Freunde sah, begriff ich, dass meine eigenen nicht besser waren. Ich hatte versucht, die Menschen, die mir lieb waren, so abzulichten, wie sie mir erschienen, in all ihrer Schönheit und Besonderheit. Aber von wenigen Zufallstreffern abgesehen, blieben die Bilder weit hinter meinen Vorstellungen zurück. Ich hatte versucht, die geliebten Gestalten meiner Freundinnen in erotischen Aufnahmen festzuhalten. Dass sich dahinter ein Besitz- und Definitionswunsch verbarg, war mir allenfalls unterschwellig bewusst. In den meisten Fäl len ging er völlig in die Irre. Die Bilder gerieten peinlich, weil ich mit einem begehrenden Blick fotografiert hatte.

Bei Gebäuden und Stadtansichten hatte ich größeres Glück. Einmal verbrachte ich mehrere Tage in einem winterlich kalten und verregneten Venedig. Ich hatte meine ganze Ausrüstung dabei, mehrere Objektive und Filter, und ich fotografierte mit Hingabe die schwarz durchnässten Fassaden, die menschenleeren und melancholisch stimmenden Plätze, die dunklen Kanäle, auf denen Lastkähne langsam vorbeituckerten. Die Bilderserie war von Nicolas Roegs Film Wenn die Gondeln Trauer tragen inspiriert, also durchaus epigonal, aber sie gefiel mir so gut, dass ich große Abzüge davon machen ließ und mehrere Alben damit füllte. Als ich sie vor Jahren aus dem Keller holte, um sie mir zu Gemüte zu führen, sah ich, dass die Farben verschwunden waren, es gab nur noch Braun- und Rottöne. Ich begriff, dass Bilder flüchtig sind und dass es nichts nützt, sie auf dem Papier zu haben, wenn man sie nicht im Kopf hat.

Irgendwann habe ich das Fotografieren aufgegeben, einerseits, weil ich von meiner Nichtbegabung weiß, andererseits, weil die Welt, in der ich lebe, ohnedies von Bildern zugemüllt ist. Meine Analog-Kamera und die Objektive liegen seit Langem unbenutzt in der Schublade. Die Agfa Clack ist vor undenklichen Zeiten verschwunden. Manchmal noch mache ich Bilder mit einer Digitalkamera, die in die Hosentasche passt, und das Einzige, was an das alte Fotografieren erinnert, ist ihr simulierter Verschlusslaut. Die Fotos, die eine Bedeutung kaum noch haben, verschwinden in den Tiefen der Festplatte. Meine Neigung, sie erneut zu betrachten, ist gering. Als ich vor Jahren die Überreste der Altstadt von Schanghai besuchte, die für Chinesen eine Attraktion darstellt, sah ich mich von zahllosen Einheimischen umgeben, die nahezu alle mit Smartphones ausgerüstet waren und damit unablässig knipsten, was dazu führte, dass die Fotografierenden nicht selten die Fotografierenden fotografierten.

Obwohl ich einen Überdruss an Bildern empfinde, merke ich, dass ihre Macht auch mich berührt, vor allem dann, wenn sie meine eigene Geschichte betreffen. Ein anderes Album, das mir beim Aufräumen in die Hände fiel, zeigte mir die Fotos einer lang, lang zurückliegenden Reise nach Kreta. Auch sie waren braunstichig geworden, und doch sah ich mich und meine Freundin (meine spätere zweite Frau), wie wir nackt an einem Strand badeten. Wir hatten uns gegenseitig fotografiert. Beide sahen wir nicht nur jung, gebräunt und schlank aus, sondern auch – und das irritierte mich am meisten – zufrieden und glücklich. Offensichtlich war ich mit ihr glücklich gewesen. Ich hatte das, weil mir die qualvolle Trennung im Gedächtnis saß, vergessen. Jetzt sah ich die Fotos und dachte: Ja, es war schön damals. Und ich dachte: Bin ich noch derselbe, der damals glücklich war?

Alphabet

Dass ich im Alphabet immer etwa in der Mitte stand, spielte in der Schulzeit, als das Ergebnis der Klassenarbeiten alphabetisch bekannt gegeben wurde, und zwar abwechselnd in absteigender und in aufsteigender Linie, eine große Rolle. Der Nachteil bestand darin, dass der Spannungsbogen in etwa immer gleich lang war. Nie kam ich früh dran, immer musste ich warten. Da meine Noten, von einem schwachen Jahr abgesehen, meistens gut waren, hätte es mir gleichgültig sein können. Und doch hätte ich es manchmal gerne gehabt, dass mein Name als erster genannt würde, am liebsten natürlich mit einem herausragenden Ergebnis. Zuweilen litt ich darunter, dass ich immer in der Mitte war, selten sehr gut und selten sehr schlecht. In jenem Fach allerdings, das mir im Kreis der Kameraden – und dann bei den immer wichtiger werdenden Mädchen – wirkliches Ansehen hätte einbringen können, im Sport nämlich, war ich ein totaler Versager, und wenn die zwei Spitzenleute sich anschickten, die Mannschaftsmitglieder für das Völkerballspiel zu benennen, gehörte ich immer zu den letzten. Erst später begriff ich, dass ich für meine Leistungen in Mathematik oder Griechisch von manchen Kameraden beneidet wurde, was sie allerdings nicht offen zugegeben hätten. Und noch später dachte ich, dass auf die Dauer nichts freundlicher und befriedigender sei als das Mittelmaß, wobei ich mir gelegentlich sagte, dass der Buchstabe G dem A bedeutend näher stehe als dem Z. Daraus folgt wohl, dass ich ehrgeiziger bin, als ich mir selbst gegenüber einzuräumen bereit bin. Denn Glück Glanz Ruhm, so der Titel eines Erzählungsbandes von Robert Gernhardt (1983), sind mir keineswegs gleichgültig.

Im Übrigen ist das Alphabet eine höchst willkürliche und zuweilen ungerechte Ordnungsmacht. Das wurde mir bewusst, als ich eine Weile in der Olin Library der Washington University von St. Louis arbeiten konnte. Man durfte dort in den weiträumigen Magazinen umherwandern. Die Bücher waren innerhalb von Sachgruppen alphabetisch geordnet, so dass Thomas Wolfe neben Tom Wolfe und Johannes R. Becher neben Jurek Becker zu stehen kam, und ich dachte, die Autoren hätten eigentlich mit Hilfe einer schützenden Folie voneinander getrennt werden müssen.

Altar

Wie alt war ich als Ministrant? Vermutlich älter als zehn, aber keinesfalls so alt, dass ich, obwohl schon Lateinschüler, das Stufengebet wirklich verstanden hätte. Der Priester und die Messdiener sprachen es im Wechsel, natürlich auf Latein und kniend auf den Stufen des Hochaltars. Wir mussten die Verse auswendig lernen. Die Zeilen Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetificat juventutem meam (Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf) sind mir gerade noch im Gedächtnis. Auch an das Confiteor Deo omnipotenti … erinnere ich mich schwach. Doch bin ich sicher, dass wir Jungen das Gebet nicht aus dem Herzen sprachen. Seine Schönheit blieb uns verborgen, weil wir uns mehr oder weniger verzweifelt, vor allem bei Frühmessen, wenn wir unausgeschlafen zur Kirche geeilt waren, an den langen Text zu erinnern suchten. Wir waren mindestens zu zweit, bei Sonntagsmessen zu viert oder zu sechst, und was aus unseren Kehlen kam, musste halbwegs unisono klingen. Daraus ergab sich, dass wir relativ kraftvoll die ersten Worte sprachen, dann in ein abrakadabrahaftes Murmeln verfielen, bis wir uns, wenn es gut ging, in den letzten Worten vernehmlich wieder zusammenfanden.

Die alte Liturgie, die in meiner Frankfurter Pfarrgemeinde mit ästhetischem Aufwand gefeiert wurde, kannte eine komplexe Hierarchie der Messdiener. Zuunterst kamen die Cereforare, die Kerzenträger, die an festlichen Tagen paarweise, zu sechst oder zu acht oder zu zehnt, der Prozession voranschritten (natürlich hinter dem Kreuzträger, dem Kruziferar) und sich dann auf den untersten Stufen des vielstufigen Hochaltares symmetrisch positionierten. Danach kamen die sozusagen wirklichen Ministranten, die Akolythen, die das Stufengebet kennen mussten, die mit Schellen die heilige Wandlung einläuten und dem Priester Wasser und Wein in den Kelch gießen durften. Schließlich der Kruziferar und dann der Thuriferar, der das Weihrauchfass schwenkte und in festgesetzten Augenblicken an die Seite des Priesters trat. Der Chef dieser Priester- und Dienerschar, die zuweilen zwei Dutzend Männer und Knaben umfasste, war der Zeremoniar, der die anspruchsvolle Choreografie dirigierte.

Die Logik dieser Hierarchie bestand nebenbei darin, dass in uns Knaben allmählich der Wunsch entstehe, das höchste Amt, das des Priesters, anzustreben. Von einem Cousin weiß ich, dass er es auf diesem Weg bis zum theologischen Examen geschafft hat, danach allerdings den Weg des Irdischen ging, heiratete und viele Kinder zeugte. Schon damals war die Tradition, die es nahelegte, dass zumindest ein Sohn der gewöhnlich vielköpfigen Familien Priester werde, schwach geworden, und auch bei mir fruchtete sie nicht. Immerhin gelangte ich bis zum Thuriferar, was meinen feuertechnischen Interessen, die ich beim Entzünden von Lagerfeuern schon geübt hatte, entgegenkam. Die größte Blamage des Weihrauchfassschwingers hätte darin bestanden, dass die glühende Kohle am Grund der Schale erloschen wäre.

Das ist mir nie passiert. Davor jedoch, als ich noch Kerzenträger war, geschah es, dass mir bei einem festlichen Gottesdienst schrecklich übel wurde. Ich schob es auf den scharfen Weihrauchqualm, der mir auf einmal schmerzlich in die Nase stieg, und ich fand keinen anderen Weg, als mich regelwidrig zu entfernen und die Sakristei aufzusuchen. Dort übergab ich mich. Allein, das erleichterte mich nicht wirklich. Auch am anderen Leibesende verschaffte sich das plötzliche Elend seine Bahn. Und ich erinnere mich daran, dass ich in meiner rot-weißen Ministrantenkleidung der zwei Blocks entfernten Heimat zustrebte, in der dringenden Hoffnung, dass ich an diesem sonnigen Sonntagmorgen keinem Nachbarn begegne, während ich aus allen Öffnungen an Volumen verlor. Ja, es war meine immerzu liebend-hilfreiche Mutter, die mich aus der Katastrophe erlöste, mich reinigte, von allen Sünden freisprach und mich ins Bett steckte, bis das Virus überwunden war.

Der Altar war für mich immer das Zentrum des Heiligen, wobei ich damals nicht wusste, was »heilig« bedeutet. Selbst heute, da ich etwas mehr darüber weiß, unter anderem auch belehrt von Giorgio Agamben, ist mir das Heilige unfassbar. Ich bin froh, wenn es mir begegnet, mich zuweilen gar erschüttert, und das geschieht am ehesten in der Synästhesie von Wort, Ritual und Musik, mit anderen Worten: in der gewaltigen, in der unerschütterlichen römischen Liturgie. Ihr Ziel, auf das die rituellen Handlungen hinstreben, ist der Altar, der Opfertisch, und er befand sich in allen Kirchen, die mir vertraut waren, dem Eingangsportal gegenüber, er war von ihm am weitesten entfernt – so wie das Himmlische vom Irdischen.

Dieses Bild steht mir vor Augen, wenn ich mich an die Benediktiner-Abtei in Neresheim erinnere. Die Kirche, eine der schönsten, die ich kenne, ist der letzte Bau des großen Balthasar Neumann, überwölbt von einer lichtdurchfluteten Kuppel. Martin Knoller hat die Himmelsbilder gemalt. Der Raum darunter ist ein kreisförmiger Platz, der das Zentrum des vielgestaltigen, lichtdurchfluteten Inneren bildet.

Zum Eingang hin, so jedenfalls war es vor mehr als fünfzig Jahren, befanden sich, von Seitenaltären umgeben, die Bänke für die Gläubigen. Auf der entgegengesetzten Seite war das Chorgestühl, wo die Patres und die Brüder ihren Platz hatten und die gregorianischen Gesänge anstimmten. Obwohl sie manchmal etwas schütter klangen, denn die Reihen waren schon damals nicht mehr vollständig besetzt, berührten sie mich im Innersten. Es war ein Unendlichkeitsgesang. Am äußersten Ende des Chores stand der Hochaltar, der nicht nur hoch, sondern auch von den Gläubigen weit entfernt war. Dort wurde die Heilige Messe zelebriert. Dass man die einzelnen Schritte kaum erkennen konnte, dass nicht alle Gottesdienstbesucher die lateinischen Gebete verstanden, spielte keine Rolle, denn jeder –und auch ich –wusste, was am Hochaltar geschah. Es ging um »das Geheimnis des Glaubens«, wie es noch immer in der Liturgie heißt. Dieses Geheimnis, so sehe ich es heute, wird durch die Praxis, den Altar zu einem bloßen Tisch zu machen und den Priester zu einem Darsteller, nicht selten banalisiert. Infolgedessen sind die Hochaltäre der alten Kirchen nur noch ein unverständlich gewordenes Schmuckelement.

In Neresheim, wo die Familie einige Sommer verbrachte, diente ich manchmal als Ministrant bei werktäglichen Frühmessen. Sie fanden in einer der seitlichen Kapellen statt. Auf den Bänken knieten nur wenige Gläubige, zuweilen bloß drei oder vier, doch war das für den Vorgang nicht von Bedeutung. Wir, das heißt der Benediktinerpater und ich, folgten der vorgeschriebenen Form und waren somit ein Glied in der Kette unendlicher Überlieferung und fortwährender Feier. Natürlich ist das meine heutige Interpretation. Damals war ich ein unwissender Knabe, der das frühe Aufstehen hasste und der nicht wirklich verstand, was der Fall war. Ich glaube jedoch, dass mir dieses frühe Exerzitium die Bedeutung von Formen und Ritualen beigebracht hat, und heute bin ich dafür dankbar.

In jenen Jahren jedoch, als alles fraglich wurde und alles möglich schien, bin ich aus der Kirche ausgetreten. In der katholischen Studentengemeinde hatten wir Glaubensfragen diskutiert, sehr ernsthaft, sehr kritisch und sehr rational. Wir wollten zum Kern der Botschaft vordringen, wollten die Feier der Eucharistie von allem historischen Brimborium befreien. So saßen wir denn im Tagungsraum eines Studentenheims, saßen auf Tagungsstühlen und an Tagungstischen, hatten Brot und Wein vor uns, und der alltäglich gekleidete Priester sprach die Worte der Wandlung. Wir tranken den Wein und aßen das Brot, und beides fühlte sich nicht anders an denn Wein und Brot. Wir erlebten, wohin die Entmythologisierung führen muss: in die triste Rationalität der Gegenwart. Wir hatten die grandiose Geschichte der Überlieferung, ihrer bedeutungsvollen Riten, Gesänge und Gebete, die wesentlicher Teil des Glaubens ist, leichtfertig übersprungen und standen (saßen) vor einem Fiasko. Uns wurde klar: Der Priester war nicht Jesus, wir waren nicht die Jünger. Die Ernüchterung war total. Wir beendeten das Experiment und gingen ratlos auseinander. Der junge Priester verlor sich wenig später in jenem Umsturz, dem damals fast alle überlieferten Regeln zum Opfer fielen: Er gab den Zölibat auf, wurde laisiert, heiratete und verschwand aus meinem Gesichtskreis.

Der letzte Anlass meines Austritts war einer jener damals üblichen Hirtenbriefe, mit denen die Katholiken zur Wahl der CDU animiert werden sollten. Ich neigte zur SPD und war empört. Es kam hinzu, dass ich –damals Mitte zwanzig –die katholische Sexualmoral in übler Erinnerung hatte. Das sexuelle Bedürfnis, so war es mir beigebracht worden, war höchst fragwürdig, letztlich eine sündhafte Regung und erwünscht allenfalls im Rahmen der Ehe und eines von daher legitimen Fortpflanzungswunsches. Als Knabe hatte ich darunter gelitten, dass Masturbation als Sünde galt. Mit meinem Austritt wollte ich mich von diesem repressiven Reglement befreien.

Es herrscht zu meinem Bedauern noch heute, wenngleich in minderem Maß. Ich kann Katholik nur sein, wenn ich zwischen meinen Glaubensmöglichkeiten und den amtlichen Glaubensregeln unterscheide, und das ist eine alte Tradition –nicht unbedingt eine gute, aber eine menschliche. Ich billige, dass die Kirche zweitausend Jahre alte Glaubenswahrheiten, die historisch gewachsen sind, nicht eilfertig aufgibt. Wenn ich daran denke, wie sehr sich meine Anschauungen im Lauf der Jahre geändert haben, wenn ich sehe, dass ich vieles, was ich einst verwarf, heute für richtig halte, dann scheint es mir nicht unklug, dass die Kirche an gewissen Positionen festhält, auch wenn sie vielen Zeitgenossen unverständlich sind.

Es dauerte drei Dezennien, bis ich begriff, dass man zwischen der herrschenden Lehre und dem Kern der Botschaft unterscheiden muss. Die Botschaft, so glaube ich, ist letztlich unzerstörbar, wenn auch nicht immer leicht zu verstehen. Die Kirche hat einen ewigen Kern einerseits, eine zufällige Erscheinungsform andererseits. Dies voneinander zu trennen, ist ein Problem, es gibt dafür kein Rezept. Gleichviel: Meine Kinder sind getauft, ich bin in die Kirche zurückgekehrt, und allmählich beginne ich, ihre Bedeutung zu erkennen. Ich füge hinzu, dass es meine Frau war, die an ihrem Glauben festgehalten hat. Sie hat die Taufe der älteren Tochter gegen meinen Widerstand durchgesetzt und mir allmählich zu Bewusstsein gebracht, was ich durch meine Sezession verloren hatte.

Auto

Das erste Auto meines Lebens war der dunkelblaue VW Standard meines Vaters mit dem Kennzeichen AH 64-8761. AH stand für Amerikanische Zone Hessen. Es verblüfft mich, dass ich es immer noch weiß. Selten war ich Herr meines Gedächtnisses und bin es immer weniger. Wenn mir eine fremde Person, die mir interessant oder wichtig erscheint, vorgestellt wird, setze ich alles daran, mir den Namen zu merken. Nicht selten ahne ich in derselben Sekunde, dass ich ihn vergessen werde, und so kommt es dann auch. Andererseits passiert es mir, dass mein Blick, während ich in der U-Bahn stehe, auf ein Werbeplakat fällt, auf dem fett eine Telefonnummer zu sehen ist, und während ich mir vornehme, sie keinesfalls im Gedächtnis zu behalten, habe ich sie mir schon gemerkt.

Dass ich eine Weile sämtliche Nummernschilder der Autos meines Vaters – und später auch die meiner eigenen –auswendig konnte, hing damit zusammen, dass ich als Junge ein ausgemachter Autonarr war. Ich lebte in Frankfurt, wo die Automobilausstellungen stattfanden, und ich betrachtete das als Glücksfall. Es war Ehrensache, dass ich und meine Kameraden sie unverzüglich aufsuchten und nachmittagelang durch die Hallen streiften, um sich fachmännisch in die neuen Modelle zu setzen, die PS-Zahlen zu vergleichen, die Prospekte und vor allem die Anstecknadeln zu sammeln. Wir besaßen Auto-Quartett-Karten, mit denen wir spielten, und am meisten liebten wir die Bilder der amerikanischen Limousinen. Einige kannten wir aus eigener Anschauung, denn Frankfurt war das Hauptquartier der Amerikaner. Die dunkelhäutigen Soldaten, die weiße Socken zu glänzend schwarzen Halbschuhen trugen und in unhörbar leisen Straßenkreuzern durch die Gegend schaukelten, waren Gegenstand unserer Bewunderung. Natürlich nannte man sie Neger, das Wort hatte seinerzeit keinen abschätzigen Klang, jedenfalls unter uns Jungen nicht.

Wann immer ein neues Auto angeschafft werden sollte, was regelmäßig der Fall war, denn mein Vater, ein Architekt, benötigte es für die oftmals langen Fahrten zu seinen Baustellen, geriet ich in eine fiebrige Erregung, und ich beeilte mich, ihm meine umfänglichen Kenntnisse anzubieten. Der Vater ließ sich gerne in Fachsimpeleien verstricken, wollte sich aber nie dazu überreden lassen, ein amerikanisches Auto zu kaufen. Immer wieder entschied er sich für einen soliden Mercedes, der ihm schon deshalb zusagte, weil er aus seinem geliebten Heimatland kam. Das allerdings geschah erst zur Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders, das auch der sechsköpfigen Familie einen kleinen Wohlstand bescherte.

Als die Ideen der Studentenbewegung auch mich ergriffen, entzündeten sich daran die schwersten häuslichen Konflikte. Sie wurden nie beigelegt, zumal mein Vater, bevor es eine Versöhnung hätte geben können, plötzlich verstarb. Bis heute bedaure ich, dass ich in meinem juvenilen Trotz verharrte und erst spät, zu spät, daran dachte, mich zu überwinden und ihn zu besuchen. Die Flasche Wein, die ich eigens dafür gekauft hatte – ich wusste, dass mein Vater einem guten Rotwein durchaus zugeneigt war –, habe ich dann allein getrunken. Später bemerkte ich, dass es mir nie eingefallen war, als wäre das ein Zugeständnis, selber einen Mercedes zu kaufen. Stattdessen fuhr ich, nachdem ich es mir leisten konnte, SAAB-Autos. Sie waren teurer als die üblichen und galten als Zeichen der Unangepasstheit.

Angepasst wollte ich niemals wirken, und war es, so kommt es mir heute vor, auf ansprüchliche Weise eben doch. Mein erstes Auto war ein Citroën 2CV, und ein anderes wäre auch gar nicht infrage gekommen. Erstens, weil es das billigste war. Zweitens und vor allem, weil der Deux Chevaux Ausweis einer fortschrittlichen Gesinntheit war. Die Spießer fuhren Opel oder Ford. Im 2CV, in der Ente, wie sie liebevoll genannt wurde, machte ich die ersten Reisen mit meiner Freundin, nach Dänemark, nach Frankreich, nach England und Wales. Ich erinnere mich an eine Fahrt nach Jütland. Es war Sommer, und es herrschte die übliche Tiefdrucklage. Ein scharfer Wind aus Westen trieb rasch wechselnde Wolkenformationen vor sich her, und die Landstraße, die schnurgerade nach Norden führte, war gesäumt von zerzausten, zerfledderten Bäumen. Alle waren sie schräg, gebeugt vom Wind, und auch die hochbeinige Ente, geschüttelt von Böen, neigte sich nach Osten.

Dem 2CV folgten andere Fabrikate. Ein jedes könnte Geschichten erzählen, Geschichten von Liebe und Glück, von Kummer und Zerwürfnis. Doch die meisten dieser Autos sind längst verschrottet, und viele Menschen, denen ich mit ihrer Hilfe begegnet bin, leben nicht mehr. Zuweilen trugen Autos dazu bei, Stimmungen zu verstärken. Ich erinnere mich an eine andere Reise mit einer Freundin. Ziel war Italien. Es gab eine untergründige Gereiztheit, die uns beiden nicht bewusst war. Der schrecklich langsame und schrecklich laute Renault 4, in dem wir aufgebrochen waren, zwang uns dazu, mit erhobener Stimme zu reden, und dann, wenn die geringe Höchstgeschwindigkeit erreicht war, zu schreien. Und je mehr wir scheinbar brüllten, umso mehr brüllten wir wirklich. Ein furchtbarer Streit brach los, und wir brachen die Reise ab.