14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Erfolgsroman, in dem die Erzählerin genüsslich ihren Analverkehr schildert; eine Pop-Diva, die in einem Kleid aus Rindfleisch ins Rampenlicht tritt; eine knapp dem Tod entronnene Moderatorin, die vor laufender Kamera einen Heiratsantrag stammelt: Leben wir in einer Kultur der Schamlosigkeit? Der Vorwurf moralischer Verwahrlosung gehört zum Repertoire jeglicher Kulturkritik. Aber hat sich nicht doch etwas verändert? Mit klarem Blick spürt Ulrich Greiner Scham- und Peinlichkeitsgefühlen nach, wie sie uns im Alltag und in literarischen Texten begegnen. Denn die Literatur ist ein einzigartiges Archiv der Schamgeschichte. So öffnet dieses elegant geschriebene Buch den Blick für den Wandel der Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben. «Greiner ist ein glänzender Nacherzähler.» Der Tagesspiegel

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

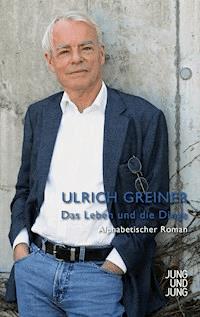

Ulrich Greiner

Schamverlust

Vom Wandel der Gefühlskultur

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Ein Erfolgsroman, in dem die Erzählerin genüsslich ihren Analverkehr schildert; eine Pop-Diva, die in einem Kleid aus Rindfleisch ins Rampenlicht tritt; eine knapp dem Tod entronnene Moderatorin, die vor laufender Kamera einen Heiratsantrag stammelt: Leben wir in einer Kultur der Schamlosigkeit? Der Vorwurf moralischer Verwahrlosung gehört zum Repertoire jeglicher Kulturkritik. Aber hat sich nicht doch etwas verändert? Mit klarem Blick spürt Ulrich Greiner Scham- und Peinlichkeitsgefühlen nach, wie sie uns im Alltag und in literarischen Texten begegnen. Denn die Literatur ist ein einzigartiges Archiv der Schamgeschichte. So öffnet dieses elegant geschriebene Buch den Blick für den Wandel der Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben.

«Greiner ist ein glänzender Nacherzähler.» Der Tagesspiegel

Über Ulrich Greiner

Ulrich Greiner, 1945 geboren, war zehn Jahre lang Feuilletonchef der ZEIT, weitere zehn Jahre verantwortlicher Redakteur des Ressorts Literatur und ist nun Autor der ZEIT. Als Gastprofessor lehrte er in Hamburg, Essen, Göttingen und St. Louis. Er ist Mitglied des PEN sowie Präsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind «Ulrich Greiners Leseverführer» (2005) und «Ulrich Greiners Lyrikverführer» (2009).

Inhaltsübersicht

Kapitel IGemischte Gefühle

Bei den MTV Video Music Awards 2010 in Los Angeles trug die Sängerin Lady Gaga ein Kleid, das aus Rindfleischfetzen zusammengefügt war.

1. Der Verlust der Formen und ihre Wiederkehr

Im September 2010 erschien in der Online-Ausgabe der Boulevardzeitung Express ein Bericht über die MTV Video Music Awards in Los Angeles: «Wahnsinnige 13 Nominierungen hatte Popstar Lady Gaga erhalten, jetzt räumte sie acht Preise ab! Ihr ‹Bad Romance› wurde gar Video des Jahres. Fast mehr aber als der satte Preisregen sorgte eins der Gaga-Outfits (sie zog sich mehrfach um) für Aufsehen: Die 24-Jährige holte sich ihre Auszeichnung in einem irren Fleisch-Kleid von der Bühne ab! Sogar die High Heels waren in Fleisch gewickelt und wie vom Metzger verschnürt. Die Fans fragten sich: Kann das echt sein?» Die Antwort erhielt man etwas später bei RTL.de: Der Designer Franc Fernandez habe in der Zeitung USA Today erklärt, das Rindfleisch stamme von seinem Metzger, er habe es in zweitägiger Arbeit zu dem Kleid verarbeitet.

Die Strategie der Entblößung, die man in der Musik- und Medienindustrie beobachten kann, fand in diesem Auftritt ihren vorläufigen Höhepunkt. Lady Gaga war zur Gestalt aus schierem Fleisch geworden, sie hatte Nacktheit überboten. Schlichte Nacktheit nämlich, wie sie Robert Altman 1994 in seinem Film Prêt-à-Porter vorgeführt hat, in dem die Models den Laufsteg ohne jegliche Bekleidung betreten, ist bislang noch nicht üblich – vermutlich deshalb, weil den Regisseuren solcher Auftritte klar ist, dass damit ein relativ spannungsloses und nicht mehr zu steigerndes Finale erreicht wäre. Der Clou von Lady Gagas Auftritt bestand darin, dass sie die einfache durch eine doppelte Nacktheit übertraf. Indem sie ihr Fleisch mit dem Fleisch eines Rindviehs bedeckte, verbarg sie ihre Nacktheit und stellte sie dadurch demonstrativ heraus.

In dem preisgekrönten Video Bad Romance (2009) sieht man sie nur einmal und nur ganz kurz völlig nackt. Sie ist sehr schlank, um nicht zu sagen mager, und die Knochen ihres Rückgrats sind deutlich zu erkennen. Der Film verstärkt dieses Bild, indem er ein Tier-Embryo, unklar, welcher Art, dagegenschneidet. Er beginnt mit einer Gruppe von Frauen, die weißen Särgen entsteigen, darunter Lady Gaga. Die Frauen tragen weiße Latex-Anzüge, die Brüste und Schulter bedecken, aber mit ihrem hohen Beinausschnitt das Geschlecht betonen. Die Frauen flößen der Heldin gewaltsam ein Getränk ein und schleppen sie zu einer Gruppe von Männern, die ihr im Halbkreis gegenübersitzen – in der Mitte einer, der eine Art Gesichtspanzer trägt, sich arrogant in einen Sessel fläzt und sich dieses Getränk ebenfalls zuführt. Dass es sich um Gin oder Wodka handelt, dürfen wir annehmen. Zwischen diesem Mann und Lady Gaga entsteht nun ein Zweikampf, der damit endet, dass sie sich singend auf einem Grabhügel rekelt, auf dem die verbrannten Überreste des Mannes vor sich hin kokeln. Sie entzündet Wunderkerzen, vielleicht zu seinem Gedächtnis.

Eine Inhaltsangabe wird der virtuosen Machart des Films nicht gerecht. Er illustriert ja zunächst nur im schnellen Schnitt der Szenen die simple, aber rhythmisch eingängige Musik und die doppeldeutige Botschaft des Textes. Er spielt mit der Faszination des Hässlichen und des Bösen, mit Liebe und Tod, mit Exzess und Selbstzerstörung, mit Unterwerfung und Überwältigung. Das zentrale Wort ist die «Bad Romance», die sich die Heldin dringend wünscht, und in dem Wort «bad» ist die ganze Breite der Bedeutungen enthalten. Es meint sowohl «toll» oder «wild» als auch «böse» und «verrucht». Sie singt: «Ich will deine Hässlichkeit, ich will deine Krankheit», und dann: «Ich will deine Liebe, ich will deine Rache.»

Lady Gaga hat das Motiv des «Bad Girl» nicht erfunden, es bestimmt schon lange die Mythologie der amerikanischen Film- und Medienindustrie. Madonna fabrizierte 1992 den Song Bad Girl, und seit 2006 feiert die amerikanische Fernseh-Show «Bad Girls» Publikumserfolge. Wenn die Sängerin Beyoncé in dem gemeinsam mit Lady Gaga aufgenommenen Video Telephone (2010) zu dieser einmal begeistert sagt: «You are really a bad, bad girl!», so bezieht sie sich damit auf eine ganze Reihe von Vorbildern. Auch das Fleischkleid wurde von Lady Gaga nicht erfunden. Die Idee stammt von der kanadischen Künstlerin Jana Sterbak und ihrem «Flesh Dress» aus dem Jahr 1987.[1]

Es ist leicht zu erkennen, dass der Lobpreis des Verruchten und Bösen an jene schwarze Romantik anknüpft, die bei Dichtern wie Charles Baudelaire oder Edgar Allan Poe ihren Ursprung genommen hat. Lady Gaga überbietet und unterläuft dieses Programm. Sie überbietet es, indem sie es mit der opernhaften Gleichzeitigkeit von Text, Musik, Bild und Film ausmalt; sie unterläuft es, indem sie die erotische Vieldeutigkeit in grobe sexuelle Signale übersetzt. Lady Gaga wird im Verlauf des Minidramas immer forscher, aggressiver, und sie greift sich provokativ zwischen die Beine, wobei sie wie ein Geschenkpaket bloß mit roten Bändern bekleidet ist, die ihre Brüste kaum bedecken.

Diese Geste taucht in dem Video Telephone mehrmals wieder auf. Hier sieht man Lady Gaga, wie sie in ein Frauengefängnis eingeliefert und von Vollzugsbeamtinnen in eine Zelle gebracht wird. Die nahezu nackten Frauen strahlen eine unverhüllte sexuelle Aggressivität aus, und während sie Lady Gaga gewaltsam entkleiden, erkennt man deren rasierte Vulva. Später (wir müssen die Geschichte nicht detailliert erzählen) sieht man die beiden Frauen, wie sie auf einem Wüstenhighway davonbrausen, wie sie vor einem Diner stoppen und in der Küche das Essen vergiften. Während die Gäste reihenweise verröcheln, singen und tanzen die Damen.

Es ist klar, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird. Einerseits zeigt das Video einen aggressiven Feminismus, der das alte Männlichkeitsbild abermals in Schutt und Asche legt. Andererseits operiert es mit den ewigen Konstanten erotischer Anziehung. Dass die Initiative vom Mann ausgehe, war über viele Generationen hin eine Art von Gesetz. Hier ist es umgekehrt. Die Frau sendet provokative Signale aus, zieht den Mann in ihren Bann und vernichtet ihn. Während einst Schamhaftigkeit als weibliche Tugend galt, wird hier Schamlosigkeit als Ausdruck weiblicher Vitalität gefeiert.

Wir müssen der Frage nicht nachgehen, wer für diese Strategie verantwortlich ist: Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie die 27-jährige Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, oder die Firma Lady Gaga. Man sollte aus ihrem Erfolg nicht schließen, demonstrative Schamlosigkeit sei zum vorherrschenden Muster geworden. Andererseits hätte die Firma Lady Gaga nicht einen Jahresgewinn von 80 Millionen Dollar erzielt (so schätzte ihn das amerikanische Wirtschaftsmagazin «Forbes» für 2013), wenn Videos wie die geschilderten nicht einem Bedürfnis nach Selbstdarstellung Ausdruck gäben. Es ist ja nicht zu übersehen, dass Verhaltensweisen, die man noch vor ein, zwei Generationen für undenkbar oder skandalös gehalten hätte, heute üblich sind. Zur Illustration dessen drei Alltagsszenen, die vermutlich jeder auf die eine oder andere Weise wiedererkennt:

Erste Szene: Eine U-Bahn-Station an einem sommerlichen Werktag in Hamburg. Dort wartet eine Frau, vielleicht Mitte vierzig, mit wohlgebildeten Schultern und Brüsten, was insofern leicht zu erkennen ist, als sie ein schulterfreies Oberteil mit dünnsten Trägern anhat, darunter einen offenbar hautfarbenen BH, der ihre Brustwarzen zeigt. Im Übrigen steht sie in engen Jeans auf hochhackigen Schuhen. Diese Signale wirken auf der ziemlich leeren Station etwas verloren, andererseits scheint es so, als verfolge die Dame keine besondere Absicht damit, sondern habe sich wegen des heißen Tags einfach etwas luftiger gekleidet.

Zweite Szene: Vorstellung eines Marktforschungsprojekts für einen Verlag. Die etwa dreißigjährige Marktforscherin, mit der die Mitarbeiter von Vertrieb und Marketing ins Gespräch kommen sollen, erscheint in einer Aufmachung, wie man sie allenfalls bei einer abendlichen Party erwartet hätte, jedenfalls trägt sie ein leichtes, ihre hübsche Figur betonendes schwarzes Kleidchen mit einem tiefen Dekolleté. Man fragt sich, was sie damit sagen will, denn der Konferenzraum ist in keiner Weise der Ort, an dem dieses Signal etwas befördern könnte.

Dritte Szene: Ein heller, warmer Frühlingstag auf der Brühlschen Terrasse in Dresden. Ein junges Paar, gekleidet in Jeans und T-Shirts, sitzt auf der Parkbank, und zwar so, dass das Mädchen mit gespreizten Beinen auf dem Jungen reitet und ihr Geschlecht auf seinem hin und her bewegt. Sie umarmen und küssen sich dabei. Die Passanten, die daran vorbeigehen, ignorieren das Paar.

In der Soziologie spricht man von Entformalisierung, und damit ist gemeint, dass sich das ursprünglich strenge Reglement des Verhaltens weitgehend aufgelöst hat, und das heißt auch, dass dem Erscheinungsbild der Frau auf dem U-Bahnsteig oder der Abgesandten des Marktforschungsinstituts keine bestimmte Bedeutung zukommt. Man kann daraus nicht auf etwas Besonderes schließen, sondern nur auf das allgemeine Phänomen, dass sich heute ein jeder nach seinem Geschmack und seiner Laune zeigen und verhalten kann. Ein konservativ gestimmter Zeitgenosse würde die beschriebenen Szenen für schamlos erklären, und in mancher Hinsicht sind sie das auch. Aber die Frage, was schamlos sei oder auch nur peinlich, ist nicht mehr mit dem Blick in ein ungeschriebenes, aber geläufiges Handbuch des Benehmens zu klären. Die Antwort hängt von vielen Faktoren ab, und einige davon werden wir in diesem Buch näher betrachten.

Es gibt zu dem angedeuteten Prozess der Entformalisierung eine gegenläufige Bewegung, eine Reformalisierung: Viele der Rituale, die in den sechziger, siebziger Jahren unter allmählich abnehmender Empörung abgeschafft worden waren, sind stillschweigend zurückgekehrt. Die Abiturientenfeier, der Tanzschulball, die Begrüßung der Erstsemester, die Verlobung, der Polterabend, die feierliche Hochzeit, der Empfang mit Kleidungsvorschrift – all das gibt es wieder. Die heute jungen Erwachsenen sind, nachdem sich manche in der Pubertät den Anschein der Zügellosigkeit gegeben haben, wieder auf traditionelle Weise gekleidet und interessiert. Man sagt ihnen konservative Neigungen nach, etwa den Wunsch nach Ehestand, Familie und bürgerlicher Karriere. Wahrscheinlich trifft das zu – doch nur für die gebildete und begüterte Mittelschicht. In den niedriger stehenden Schichten finden Exzesse à la Lady Gaga größere Zustimmung, vielleicht deshalb, weil sie Luftschlösser einer für sie unerreichbaren Freiheit bedeuten.

2. Die Literatur als Archiv der Schamgeschichte

Das Gefühl der Scham oder der Peinlichkeit ist niemandem fremd. Vermutlich jeder wüsste aus eigener Erfahrung und Beobachtung davon zu erzählen, wenn die Situation danach wäre. Oftmals aber bleibt man mit diesem Gefühl allein. Es eignet sich auf Anhieb nicht für die beiläufige Mitteilung. Zunächst ist es ein nicht öffentliches, ein privates Gefühl höchst unangenehmen Charakters. Man möchte es schnell vergessen. Man schämt sich der Scham. Das Peinliche bleibt peinlich, solange man daran denkt.

Wer sich überhaupt nicht zu schämen vermag, ist kein Mensch im vollen Sinn – erst die Fähigkeit zur Scham macht ihn zum moralischen Subjekt. Aber damit ist nicht viel gesagt. Empfindungen der Scham sind in hohem Maß abhängig vom kulturellen Raum, von Prägungen der Religion und des Zeitalters, ihr Anlass trennt einzelne Menschen, ganze Epochen und Gesellschaften voneinander. Man kann die Geschichte der Menschheit als die Geschichte unterschiedlich verursachter Scham- und Peinlichkeitsempfindungen verstehen, und nichts macht den Ablauf der Zeit anschaulicher als der Wandel jener Übereinkunft hinsichtlich des Gebotenen oder Erlaubten, welche wir Kultur nennen. Dieser Wandel nährt den stets naheliegenden Verdacht, die jeweils eigene Epoche sei besonders schamlos. Träfe er wirklich zu, so wäre die Geschichte von fortwährender Enthemmung bestimmt. Dafür spricht wenig. Im Gegenteil lässt sich sagen, dass unsere Zeit in hohem Maß von Kontrollmechanismen bestimmt ist, sei es durch ein verinnerlichtes Leistungsdenken, sei es durch den vom Staat und von Internet-Konzernen überwachten Datenverkehr.

Der Vorwurf moralischer Verwahrlosung gehört zum Repertoire jeglicher Kulturkritik, und er hat damit zu tun, dass die Verletzung des ehemals gültigen Comments den Älteren, die mit ihm aufgewachsen sind, besonders übel aufstößt, während sie den Jüngeren als Chance der Befreiung erscheinen mag. Und es kann passieren, dass eine neue Generation die Übertretung eines Regelsystems gar nicht bemerkt, weil es ihr längst nicht mehr geläufig ist. Einen zufälligen Zeugen kann derlei beträchtlich verstören, so wie es in Virginia Woolfs Roman Mrs Dalloway einem gewissen Peter Walsh widerfährt, der eben aus dem indischen Kolonialdienst heimgekehrt ist, an einem warmen Junitag des Jahres 1923 durch die Straßen und Parks von London flaniert und irritiert bemerkt, dass sich in den fünf Jahren seiner Abwesenheit einiges verändert hat:

«Die Leute sahen anders aus. Die Zeitungen schienen anders zu sein. Jetzt, zum Beispiel, gab es da jemand, der ganz offen in einer der angesehenen Wochenzeitungen über Wasserklosetts schrieb. Das hätte man vor zehn Jahren nicht tun können – ganz offen in einer angesehenen Wochenzeitung über Wasserklosetts schreiben. Und dann dieses Hervorholen eines Lippenstifts, oder einer Puderquaste, und das Herrichten in aller Öffentlichkeit. Auf der Heimreise waren eine Menge junger Männer und Frauen an Bord gewesen – Betty und Bertie, an die erinnerte er sich vor allem –, die ganz offen miteinander schmusten; die alte Mutter mit ihrem Strickzeug, die dasaß und sie beobachtete, kalt wie eine Hundeschnauze. Das Mädchen blieb einfach stehen und puderte vor jedermann seine Nase. Und sie waren nicht verlobt; amüsierten sich bloß; keine gekränkten Gefühle, weder hier noch da. Hart wie Stahl war sie – Betty Dingskirchen –, aber ganz in Ordnung. Sie würde mit dreißig eine sehr gute Ehefrau abgeben – sie würde heiraten, wenn es ihr passte zu heiraten».[1]

Peter Walsh ist nicht empört, nur erstaunt. Er fühlt sich fremd im eigenen Land. Dieses Fremdheitsgefühl ereilt wahrscheinlich jeden, der seine Zeit und seine Zeitgenossen aus einem gewissen Abstand betrachtet. Allein dieser Abstand erlaubt es, Wandlungen der Gefühlskultur wahrzunehmen. Doch wie gewinnt man ihn? Auf sehr einfache, sehr unvermeidliche Weise: durchs Älterwerden. Immer war es das zweifelhafte Privileg der Älteren, den Verfall der Sitten wahrzunehmen. Die Entstehung neuer Sitten zu erkennen, ist weitaus schwieriger.

Die rapide Beschleunigung, die heutzutage alle Lebensverhältnisse erfasst, hat immerhin den Vorzug, dass Veränderungen der Gefühlskultur rascher sichtbar werden als in jenen Zeiten, da sich der Verhaltenskodex nur sehr allmählich wandelte, oft über Generationen hinweg. Das heißt leider nicht, dass damit die eigene Zeit schon begriffen wäre. Einer der seltsamsten Zweige unserer sogenannten Wissensgesellschaft ist ja die «Zukunftsforschung». Wohl kann man die Vergangenheit erforschen, vielleicht (mit ungewisser Annäherung) die Gegenwart, sicherlich jedoch nicht die Zukunft. Der Versuch dieses Buches also, die Gefühlskultur der eigenen Zeit zu betrachten, bleibt mit vielen Unwägbarkeiten behaftet.

Ein brauchbares Mittel, die notwendige Distanz zu vergrößern, ist der vergleichende Blick in die Vergangenheit, und hier wiederum auf die zahllosen Romane und Erzählungen, die uns von den Erfahrungen und Leiden jener Menschen berichten, die den Konventionen ihrer Zeit nicht angepasst waren, sei es aus Widerspruchslust oder ungewollter Abweichung. Diese literarischen Heroen, ob Hester Prynne (Hawthorne) oder Josef K. (Kafka) – und auf viele weitere werden wir zu sprechen kommen –, wurden Opfer ihrer Scham und Opfer ihrer Zeit. Mit anderen Worten: Die Literatur ist ein hervorragendes Archiv, das die Wandlungen der Gefühlskultur sammelt und aufbewahrt. Der Komplex aus Schuld und Scham und Peinlichkeit zählt zu den stärksten Antriebskräften, die Literatur entstehen lassen: als Ausdruck eines unlösbaren Konflikts, als rückwirkende Schambewältigung, als Erklärungsversuch des Unverstandenen, vielleicht gar Unerklärbaren.

Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen hat in einem Gespräch, das um seinen durch Suizid umgekommenen Freund David Foster Wallace und dessen Roman Unendlicher Spaß kreiste, gesagt: «Es ist sicherlich wahr, dass Dave jede Menge Scham empfand. Aber er war ein Schriftsteller. Und jeder gute Schriftsteller empfindet Scham.»[2] So ist es in der Tat. Im Schamgefühl begegne ich mir selbst, und Selbstbegegnung ist die Bedingung von Literatur. Dass diese Konfrontation mit sich selbst zuweilen unangenehm oder gar qualvoll ist, wird zum Anlass der Reflexion und des Schreibens. Beglückenden Selbstbegegnungen, die zu schöner oder auch eitler Zufriedenheit führen, fehlt jene Erfahrung eines Mangels, die durch die Niederschrift geheilt oder gemindert werden muss.

Sighard Neckel, der 1991 ein maßgebliches Buch über die Soziologie der Scham verfasste, hat sich in einem Aufsatz aus dem Jahr 2009 insofern korrigiert, als er ergänzend zugab, der Soziologe stehe, wenn er von Gefühlen spreche, vor einem Sprachproblem. Die wissenschaftliche Sprache erlaube es nicht, «den Bedeutungsgehalt der erlebten Wirklichkeit einer Person in Umfang und Tiefe nachzuempfinden». Und er fährt fort: «Die gelungensten Seiten der Literatur können uns manchmal Bilder anbieten, in denen wir Gefühle repräsentiert finden, die uns sprachlich schwer zugänglich sind.» Als Beispiele nennt er Autoren wie Dostojewski, Virginia Woolf, Stefan Zweig oder Franz Kafka, und er schließt mit dem Satz: «Wissenschaft ist hier nur ein armseliges Kondensat, das den vollen Inhalt des Erlebens in dürre Begriffe überführt und dabei weder die Genauigkeit der inneren Pein von Scham trifft noch die metaphysische Unabgeschlossenheit, die diesem Gefühl des augenblicklichen Weltverlusts eigen ist.»[3]

Auf Neckels Studie werden wir zurückkommen, stimmen aber seiner wissenschaftskritischen Anmerkung durchaus zu, wenngleich keineswegs aus einer übergeordneten Warte, sondern aus einer, die gewissermaßen von der Seite beobachtet. Dieses Buch nämlich, das muss gleich gesagt werden, verfolgt keinen wissenschaftlichen Zweck. Sein Ziel besteht in erster Linie darin, einem Phänomen auf die Spur zu kommen, das den Verfasser schon immer beschäftigt hat – und sicherlich nicht allein ihn. Das Phänomen verdichtet sich in jener Erfahrung, die uns in der Spruchweisheit begegnet: tempora mutantur nos et mutamur in illis (Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen). Was in unserem Fall heißt: Am Wandel der Gefühlskultur erkennen wir den Wandel der Zeit.

Wir werden also im Verlauf der Betrachtung literarische Beispiele heranziehen, die geeignet scheinen, das nicht selten dunkle Geheimnis der Scham zu erhellen. Es ist in erster Linie ein ästhetisches Phänomen: Im engeren Sinn, weil es mit Körperlichkeit und Wahrnehmung zu tun hat, mit einer Wahrnehmung von oftmals erschreckender Plötzlichkeit; und im übertragenen Sinn, weil das Peinliche, das Beschämende nicht «schön» ist, sondern unästhetisch, widrig, eklig, hässlich. Wir stoßen hier auf den verlorenen Zusammenhang von Ästhetik und Ethik. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass die Literatur als ästhetische Kunstform der Ort ist, wo das ästhetische Problem der Scham seine Gestaltung, seine Bearbeitung findet. Dass unter allen Künsten die Literatur (Theater und Oper sind darin eingeschlossen) dazu taugt, ist leicht zu verstehen: Sie ist die Heimat der Erzählung. Und die Erfahrung von Schuld, Scham oder Peinlichkeit will erzählt werden, sie verläuft in der Zeit, sie hat Ursache, Zuspitzung und Resultat.

3. Über die Konzeption dieses Buches

Das Folgende entfaltet nicht eine Kulturgeschichte der Scham, sondern die Gestalt von Scham- und Peinlichkeitsgefühlen, wie sie uns im Alltag sowie in literarischen und wissenschaftlichen Texten begegnet. Es geht also um eine strukturelle Betrachtung. Ihre zentrale These lautet, dass an die Stelle der alten Schuldkultur und der noch älteren Schamkultur eine neue Kultur getreten ist: die Kultur der Peinlichkeit.

Was ist Scham? Versuchen wir eine erste Bestimmung. Im Augenblick der Scham sehe ich mich mit den Augen eines anderen, und dieser andere verkörpert eine von mir anerkannte Autorität (vielleicht Gott, den Vater, die Mutter) oder ein von mir angestrebtes Ideal des moralisch richtigen Handelns. Ich begreife, dass ich dieser Autorität oder diesem Ideal im kritischen Augenblick zuwidergehandelt habe, und deshalb schäme ich mich. Im Augenblick der Scham sehe ich mich selber als jemanden, der gefehlt hat, und das Bild, das sich mir plötzlich zeigt, verletzt das Bild, das ich von mir habe oder gerne von mir hätte. Für den Fehltritt und die Beschädigung meiner Selbstachtung bedarf es keiner Zeugen.

Scham hat also mit Reflexivität zu tun, mit der Fähigkeit, sich selbst als moralisches Subjekt wahrzunehmen. Scham entspringt jedoch keinem Willensakt, sie ist nicht das Ergebnis einer abwägenden vernunftgeleiteten Selbstkritik, sondern ein plötzliches und heftiges Ereignis, das sich meiner Herrschaft entzieht und tief in meine Seele dringt. Das äußert sich zum Beispiel im Erröten. Charles Darwin bemerkt dazu: «Das Erröthen ist die eigenthümlichste und menschlichste aller Ausdrucksformen», und auf die Frage nach der Ursache sagt er: «Wir können Lachen durch Kitzeln der Haut, Weinen oder Stirnrunzeln durch einen Schlag, Zittern durch Furcht oder Schmerz verursachen u. s. w.; wir können aber […] ein Erröthen durch keine physikalischen Mittel –, d.h. durch keine Einwirkung auf den Körper verursachen. Es ist der Geist, welcher afficirt sein musz. Das Erröthen ist nicht blosz unwillkürlich; vielmehr erhöht schon der Wunsch es zu unterdrücken, dadurch, dasz er zur Aufmerksamkeit auf sich selbst führt, factisch die Neigung dazu.»[1]

Darwin behauptet hier die Scham als ein anthropologisches Faktum. Viele Philosophen und Wissenschaftler folgen ihm darin, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich selbst bin davon überzeugt (und will es im Folgenden zeigen), dass Scham nicht eine anerzogene Unart ist, die man sich abgewöhnen sollte, sondern die Bedingung von Moral schlechterdings. Die Fähigkeit, Scham empfinden zu können, ist eine menschliche Tugend. Allerdings haben Schamgefühle vielfältige Ursachen, je nach Person und Situation. Die Schamattacke vergeht in der Regel so rasch wie das Erröten, sie kann jedoch so tief eingedrungen sein, dass jede Erinnerung daran sie aufs Neue hervorruft. Schließlich können mit Scham Schuldgefühle oder eine wirkliche Schuld verbunden sein, während umgekehrt ein Schuldgefühl nicht mit Scham verbunden sein muss.

Verglichen damit ist die Peinlichkeit das schwächere Gefühl, und ihr Anlass ist in der Regel geringfügiger. In jedem Fall setzt sie anwesende Zeugen meines Missgeschicks voraus. Ich bin unpassend gekleidet, habe das Rotweinglas umgestoßen oder eine Person versehentlich brüskiert. Peinlichkeit ist der Verstoß gegen eine Verhaltensregel, der in einem sozialen Zusammenhang passiert und beobachtet wird. Je komplexer das gesellschaftliche Gefüge wird, umso mehr wächst die Peinlichkeitsgefahr. Es kann zu einer sich selbst verstärkenden Häufung von Peinlichkeiten kommen, die mich an den Rand meiner Fassung bringt und dann wirkliche Scham erzeugt.

So weit ein erster Beschreibungsversuch. Er ist unvollständig, weil es für dieses große Feld misslicher Gefühle viele sprachliche Wendungen gibt, die Übergänge und Zwischenzonen bezeichnen. Mir kann das Verhalten eines anderen ebenso peinlich sein wie mein eigenes. Ich kann mich für mich selber schämen und auch für einen anderen. Zu der im sozialen Kontext angesiedelten Peinlichkeit gehören Begriffe wie Takt, Verlegenheit und Fremdscham. Die Scham hingegen ist unweigerlich die Ausprägung eines individuellen Charakters, zu ihr gehören Begriffe wie Demütigung, Beschämtsein und Reue. Der wichtigste Unterschied: Scham ist ohne ein Gewissen nicht denkbar (und das hat mit Schuldfähigkeit zu tun), während derjenige, der das Verhalten anderer oder sein eigenes als peinlich empfindet, nicht notwendigerweise ein Gewissen haben muss.

Wir werden diese vorläufigen Bestimmungen an literarischen Beispielen konkretisieren und sie mit soziologischen Beobachtungen unterfüttern. Alle Versuche jedoch, Begriffe wie Scham, Fremdscham oder Peinlichkeit ein für alle Mal zweifelsfrei zu definieren, müssen misslingen. Das Feld der Schamgefühle ist unendlich, es erweitert sich mit jeder Person, mit jedem Wandel der Zeit, und die Wörter, mit denen wir diese Gefühle benennen, ändern ihre Bedeutung von Fall zu Fall. Ebendeshalb ist die Literatur ein sehr genaues Erkenntnismittel. Sie beschreibt den Augenblick der Scham, sie erzählt uns, was dieses Gefühl hier und jetzt bedeutet und wie der betroffene Mensch damit umgeht.

Hier in groben Zügen der Verlauf der Überlegungen:

Kapitel II: Die Betrachtung beginnt mit der Schamvernichtungskampagne, einem nicht gänzlich gescheiterten Projekt der Achtundsechziger, das auf große Widerstände stieß.

Kapitel III: Die Betrachtung zeigt weiterhin, dass mit dem Schamverlust eine neue Peinlichkeitsfurcht entstand. Sie rührt daher, dass der Verhaltenskodex elastischer und zugleich unübersichtlicher geworden ist.

Kapitel IV: Um die Dimension von Schuld und Scham zu verstehen, wenden wir uns der Erzählung vom Sündenfall zu, blicken auf Kierkegaards Interpretation der Erbsünde und auf Kafkas Parabel von der Schuld.

Kapitel V: Schamgefühle entstehen durch Reflexivität: Das Subjekt betrachtet sich selbst. Die Art und Weise solcher Spiegelungen wird anhand von Beispielen näher beschrieben.

Kapitel VI: Scham kann dadurch entstehen, dass ein anderer mich beobachtet. Herodot, Friedrich Hebbel, Botho Strauß und Jean-Paul Sartre haben dieses Verhältnis erkundet, Erving Goffman hat es in der soziologischen Nahaufnahme analysiert.

Kapitel VII: Dostojewski schildert, wie das Schamerlebnis ein Individuum förmlich spaltet; Thomas Mann, wie es daran zugrunde geht.

Kapitel VIII: Das unheimliche Phänomen, dass die Scham nicht nur Furcht, sondern auch Lust und Faszination erregen kann, ist Thema von Rudolf Borchardt und Georges Bernanos.

Kapitel IX: Fragen der Scham sind auch Fragen der Macht: Darüber haben Dostojewski, Norbert Elias, Richard Sennett und Pierre Bourdieu nachgedacht.

Kapitel X: Scham, Fremdscham und Peinlichkeit sind einander verwandt. Ihr Ineinanderspiel begegnet uns bei Hermann Broch, Thomas Mann und Hugo von Hofmannsthal.

Kapitel XI: Schuldkultur und Schamkultur, Gewissenskultur und Anpassungskultur – diese Begriffe sind Gegenstand der Kontroverse zwischen Norbert Elias und Hans Peter Duerr.

Kapitel XII: Wärme und Kälte des Verhaltens sind verantwortlich für die Intensität von Schamgefühlen. Wir verfolgen diesen Gedanken bei Ernst Jünger und Helmuth Plessner sowie im gegenwärtigen Umgang mit Prominenten aus Wirtschaft und Politik und schließen mit Leif Randts Peinlichkeitsutopie.

Kapitel IISchamverlust

Hüfthosen, Stringslip und Tätowierungen bestimmten eine Zeitlang das Erscheinungsbild mancher junger Frauen.

1. Das Busenattentat 1969 – Die Schamvernichtungskampagne der Achtundsechziger – Rückblick auf die alte Moral

Für den Wandel des Schamverhaltens in neuerer Zeit ist der 22. April 1969 ein bezeichnendes Datum. An diesem Tag, so berichten mehrere Zeugen, stürmten drei junge Frauen auf das Podium im Hörsaal VI der Frankfurter Universität, als sich der Philosoph Theodor W. Adorno eben anschickte, seine Vorlesung zu halten. Plötzlich sah er sich von den Studentinnen umringt, die ihre Jacken öffneten und ihn mit ihren nackten Brüsten bedrängten. Adorno wehrte sich mit erhobener Aktentasche und floh aus dem Saal. Nicht lange danach, im Sommer desselben Jahres, erlag er einem Infarkt. Obwohl zwischen seinem Tod und der Attacke gelegentlich ein Zusammenhang hergestellt wurde, sind sich die Biographen darin einig, dass das eine mit dem anderen im Wesentlichen nichts zu tun hatte.

Dem sogenannten Busenattentat waren politische Konflikte zwischen Adorno und den linken Studenten vorausgegangen, Konflikte, die auf einem grundlegenden Missverständnis beruhten. Es bestand in der Hauptsache darin, dass der Philosoph Adorno als Ideen- oder Stichwortgeber der eben aufgebrandeten studentischen Revolte galt, und zwar nicht nur in den Augen einer konservativen Öffentlichkeit, sondern auch der Studenten selber. Daran war richtig, dass einige seiner damals weithin gelesenen, wenn auch nicht immer vollständig begriffenen Texte (etwa die Dialektik der Aufklärung) den Verblendungszusammenhang des Spätkapitalismus zu ihrem zentralen Gegenstand hatten. Adornos berühmtes Diktum «Es gibt kein richtiges Leben im falschen»[1] geriet zur Parole eines fundamentalen Nichteinverstandenseins. Aber keine These Adornos, und diese erst recht nicht, wäre als Handlungsanleitung tauglich gewesen, und ihn als Neomarxisten zu bezeichnen, der einer neuen Linken programmatisch den Weg ebnete, war vollkommen irrig.

Infolgedessen war es wenige Monate vorher zur Besetzung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung gekommen. Dessen Hausherr Adorno hatte die Polizei gerufen und die Studenten entfernen lassen. Jetzt, am 22. April, verteilte die «Basisgruppe Soziologie» Flugblätter, auf denen zu lesen stand: «Adorno als Institution ist tot!» Hans-Klaus Jungheinrich, Redakteur der Frankfurter Rundschau, schrieb dazu: «Das können die politischen Bewußtseinsveränderer Adorno nicht verzeihen: Er gab ihnen das kritische Vokabular zur dialektischen Gesellschaftsanalyse, ließ sie aber im – für sie – entscheidenden Augenblick allein: als es darum ging, Theorie in Praxis zu übersetzen.»[2] Dass die biographischen, die philosophischen Voraussetzungen, unter denen Adorno lebte und dachte, diesen Schritt unmöglich machten, erwähnte Jungheinrich zu Recht.

Das «Busenattentat» war also die Rache durch einen Akt öffentlicher Demütigung. Dass die «aggressive Entblößung der Brüste» schon immer eine weibliche und nicht selten wirkungsvolle Waffe gewesen ist, zeigt Hans Peter Duerr in seinem Buch über Obszönität und Gewalt.[3] Selbst heute noch, da öffentliche Nacktheit kaum mehr skandalös ist, erregen Oben-ohne-Aktionen die mediale Aufmerksamkeit, was sich die 2008 in Kiew gegründete feministische Gruppe Femen zunutze macht. Die jungen Frauen demonstrieren mit nackten Brüsten gegen Sextourismus und Zuhälterei sowie gegen Männer wie Silvio Berlusconi oder Dominique Strauss-Kahn, um deren Frauenbild bloßzustellen.

Um die besondere Provokation der Aktion von 1969 zu verstehen, muss man sich die Zeitumstände vor Augen halten. Dass Frauen Hosen trugen, nicht Kleider oder Röcke, war damals noch ungewöhnlich. Eine vorwiegend mittelständische junge Generation demonstrierte ihren Widerstand gegen die Generation der Älteren zunächst einfach dadurch, dass sie sich anders kleidete, andere Filme sah, andere Musik hörte, andere Bücher las. Man ignorierte Stefan Andres und Ernst Jünger zugunsten von Jean-Paul Sartre und Albert Camus, man verachtete Vivaldi, Beethoven oder Bach und verbrachte die Nächte in Jazzkneipen, man spottete über Heinz Rühmann und liebte Jean-Paul Belmondo, man ignorierte Dauerwelle und Bügelfalte, Kostüm und Hut, man trug lange Haare, Jeans und kurze Röcke. Die bürgerliche Öffentlichkeit, die es im alten Sinne noch gab, war aufs äußerste empört.

Sicherlich würde ein solches «Busenattentat» auch heute eine gewisse Aufmerksamkeit erregen, doch würde man es lustig finden und hätte ähnliche Bilder vor Augen: nackte Radfahrer, die für bessere Radwege demonstrieren; oder Wanderer, die es fortschrittlich finden, nackt zu wandern; oder Tausende, die sich zum Zweck einer künstlerischen Aktion öffentlich entkleiden – wie bei den massenhaften Arrangements des amerikanischen Fotografen Spencer Tunick. Folglich würde heute ein Professor, dem Studentinnen ihre Brüste zeigen, um beispielsweise gegen sein als sexistisch empfundenes Gebaren zu demonstrieren, amüsiert, vielleicht auch empört reagieren, aber er sähe sich nicht in derselben Weise gedemütigt wie damals Adorno.

Das ist der eine Unterschied. Und der andere: Studenten, die heute eine ähnliche Aktion planten, würden nicht versäumen, sie ordentlich publik zu machen, indem sie die Medien rechtzeitig informierten. Die Bilder oder Filme eines solchen Vorgangs, und wären sie nur per Phone aufgenommen und ins Netz gestellt, gäben ihren Forderungen überhaupt erst den nötigen Nachdruck.

Das «Busenattentat» vom 22. April 1969 war in der Hinsicht miserabel vorbereitet. Es gab keine öffentliche Ankündigung, Presseleute waren nicht eingeladen, Filmkameras nicht vorhanden, Mobiltelefone hatte man noch nicht. Der Berichterstatter der Frankfurter Rundschau, der offenbar aus eigenem Interesse der Vorlesung beiwohnte, erwähnt lediglich das Flugblatt und die Sprechchöre der Basisgruppe, die Attacke der Studentinnen hingegen nicht. Offenbar saß er zu weit hinten. Ich selber saß weiter vorne, sah das Getümmel auf dem Podium, nahm aber die Entblößung nur indirekt wahr, alles ging sehr schnell vonstatten, man könnte fast sagen: schamhaft. Im Übrigen bilde ich mir ein, es sei ausnahmsweise der Hörsaal V gewesen, in dem die Ereignisse stattfanden, doch meine Zeitzeugenschaft ist weitgehend unbrauchbar, weil sich Erlebtes und Gehörtes in meiner Erinnerung untrennbar vermischen.

Ein einziges Foto ist von dem Vorgang überliefert. Für die Journalistin Tanja Stelzer wurde es zum Anlass einer aufwendigen Recherche im Berliner Tagesspiegel.[4] Es gelang ihr, zwei der drei Studentinnen ausfindig zu machen und mit ihnen zu reden. Für unseren Zusammenhang ist interessant, dass die demonstrierte Schamlosigkeit offensichtlich von heftigen Schamgefühlen begleitet war. Einmal, weil an der Aktion ursprünglich mehrere Frauen teilnehmen wollten, von denen sich am Ende nur noch drei trauten. Zum andern, weil alle, die das Happening ins Werk setzten, hinterher Stillschweigen bewahrten: die Studentinnen, indem sie versuchten, anonym zu bleiben; die Initiatoren und Zeugen, indem sie sich weigerten, gegenüber Tanja Stelzer die Namen zu nennen; der Fotograf, indem er die Veröffentlichung des Fotos untersagte. Alle Beteiligten empfanden offenbar, dass sie mit der Aktion die Grenze des Erlaubten und Anständigen überschritten hatten.

Die frühere Studentin A sagt noch 2003, 34 Jahre danach, zur Journalistin Stelzer, sie wolle auf keinen Fall erkennbar sein, so sehr schäme sie sich noch heute. Sie finde, das Busenattentat beschmutze das Bild von Adorno. Ihre frühere Mitstreiterin Hannah Weitemeier gibt zwar relativierend zu bedenken, ein weiblicher Körper sei schließlich keine Waffe, fügt aber hinzu, bereut habe sie die Aktion sofort, «wir fanden uns danach gar nicht so toll». Sie gesteht, sie sei viel zu naiv gewesen. Über die Biographie Adornos (der als Jude vor den Nazis fliehen musste) habe sie nichts gewusst. Heute verstehe sie, «dass Angst etwas ganz anderes für ihn war, gerade wegen seiner Herkunft». Und am Ende des Gesprächs sagt sie: «Wäre ich tot und würde Adorno begegnen, ich würde ihn bitten, dass er mir vergibt.»[5]

Man erkennt an diesen späten Reuebekundungen, dass die damals inszenierte Schamlosigkeit auf erhebliche innere Widerstände stieß. Insofern und nur deshalb bezeichnet dieser 22. April 1969 einen symbolischen Augenblick. Sicherlich hat er den Verhaltenswandel, der später ubiquitär werden sollte, nicht ausgelöst. Aber er war Ausdruck dessen, was man als Schamvernichtungskampagne der Achtundsechziger beschreiben kann. Ihr Ziel bestand darin, alle Schamgefühle und Intimitätsbedürfnisse als Relikte einer bürgerlichen Kultur zu begreifen, die es zu überwinden galt. Mit ihrer verlogenen Doppelmoral, die Sexualität ganz allgemein tabuisierte, Homosexualität und voreheliche Beziehungen unter Strafe stellte, heimlich aber Seitensprung, Missbrauch und Vergewaltigung praktizierte, hatte diese bürgerliche Kultur, so glaubte man, das Recht verwirkt, die freie, natürliche Entfaltung der Individuen noch länger zu behindern: durch leere Rituale, strafbewehrte Verhaltensregeln, sinnlose Kleidungsvorschriften.

Scham (so die nunmehr herrschende Ansicht, im genauen Gegensatz zur bis dahin üblichen) war kein anthropologisches Faktum, war keineswegs angeboren, sondern anerzogen, Produkt einer repressiven Moral. Der Psychoanalytiker Wilhelm Reich hatte 1933 in seiner Massenpsychologie des Faschismus die These vertreten, das patriarchalisch-autoritäre Familienmodell führe zu gnadenloser Triebunterdrückung und erzeuge jenen Zwangscharakter, der sich in den mörderischen Exzessen des Nationalsozialismus Ausbruch verschafft habe.

Wilhelm Reichs Bücher, die in Vergessenheit geraten waren, wurden mit Beginn der 68er-Revolte in Raubdrucken verbreitet und stießen mit ihrer schlichten und eingängigen Grundthese auf große Resonanz. Wer eine von allen Zwängen befreite Sexualität lebe, so der Gedanke, der sei davor geschützt, ein autoritärer Charakter zu werden, und könne, vereint mit Gesinnungsgenossen, zum Sturz des Kapitalismus und zum Aufbau einer neuen Gesellschaft beitragen. Es gehe darum, sich der moralischen Fesseln zu entledigen und sich seiner ursprünglichen, natürlichen Bedürfnisse zu entsinnen.

Es war den Propagandisten der neuen Moral nicht bewusst, dass sie damit antimodernen Ideologien folgten, die Ende des 19. Jahrhunderts virulent geworden und in der von den Nazis später in den Dienst genommenen Jugendbewegung zum Ausbruch gekommen waren. Es war ihnen auch nicht bewusst, dass alle totalitären Ideologien die Schamvernichtung zu ihrem Programm erhoben hatten und einen gläsernen Sozialcharakter herstellen wollten. Scham nämlich ist eine der intimsten, subjektivsten Regungen, sie widersetzt sich kollektiven Maßgaben. Sie kann sogar eine im politischen Sinn subversive Rolle spielen, wenn sich das Subjekt infolge einer tief sitzenden Schamempfindung weigert, bestimmten Befehlen Folge zu leisten.

Im Resultat jedenfalls waren die Achtundsechziger entschlossen, Schamreaktionen als Relikte der alten Zeit abzutun, als Bodensatz jener verdorbenen bürgerlichen Eltern, von denen Gudrun Ensslin 1967 gesagt hatte: «Dies ist die Generation von Auschwitz – mit denen kann man nicht argumentieren!»[6] Es begann das Abdriften in den Terrorismus, begleitet von jenem oft geschilderten, ebenso begrüßten wie beklagten antiautoritären Umerziehungs- und Selbsterziehungsprogramm – von den Bürgerschreckskommunen mit Partnertausch und ausgehängten Klotüren bis hin zu den Kinderläden, in denen der Missbrauch Minderjähriger ideologisch kleingeredet wurde.

Dieses Programm dauerte nicht sehr lange und wäre für sich allein nicht erfolgreich gewesen, wenn es nicht Teil eines viel radikaleren Modernisierungsschubs geworden wäre. Der bis dahin vergleichsweise moderate Kapitalismus, den Ludwig Erhard «soziale Marktwirtschaft» getauft hatte, begann sich zu beschleunigen und zu internationalisieren. «Alte Zöpfe» mussten weg (so einst die Wahlparole der FDP), sesshafte Großfamilien mussten der arbeitstechnisch flexibleren Kleinfamilie weichen, Mobilität war das neue Gebot. Der Warenverkehr wurde schneller und weiträumiger, dank neuer Verkehrswege und Informationsmittel. All dem standen die vertrauten Traditionen entschieden im Weg. Auch die alte Moral, die auf bodenständiger Gemeinschaft beruhte, von ihr weitergegeben und kontrolliert wurde, taugte immer weniger für die erweiterten ökonomischen Chancen und Zwänge. Später dann hat die weltweite Vernetzung mit ihrem beschleunigten Datenaustausch diesen Prozess bekanntlich nochmals verstärkt. Und man muss es eine Ironie der Geschichte nennen, dass die antibürgerliche Revolte der Achtundsechziger, die sie selber als antikapitalistische verstanden, dazu beigetragen hat, einem neuen, global agierenden Kapitalismus freies Gelände zu verschaffen, unbehindert von traditionellen Förmlichkeiten.

Es sei mir an dieser Stelle erlaubt, diese heute weitgehend vergessenen Förmlichkeiten aus eigener Erinnerung vor Augen zu führen – ich rede hier von meiner Jugend in den fünfziger, sechziger Jahren. Ich komme aus einem bürgerlichen Elternhaus, das nicht übermäßig streng war, auf die Beachtung hergebrachter Sitten jedoch großen Wert legte. Für Kinder und Jugendliche gehörte es sich, zu schweigen, wenn die Erwachsenen redeten, und nur etwas zu sagen, wenn man gefragt wurde – dann allerdings laut und deutlich. Es galt als Zeichen schlechter Erziehung, sich eigener Erfolge und Leistungen zu rühmen. Man hatte bescheiden zu sein, vor allem leise. Im Restaurant, wo man ohnedies nur in Ausnahmefällen verkehrte, laut zu reden war ein Fauxpas. In der Öffentlichkeit zu essen oder zu trinken galt als stillos, es sei denn, man befand sich auf einem Jahrmarkt. Selbstverständlich war man gehalten, sich «anständig» zu kleiden, sobald man das Haus verließ; der Unterschied zwischen einem Gang in die Stadt oder über die Strandpromenade war jedermann geläufig. Niemals wären Mädchen mit knappem Rock und tiefem Dekolleté in der Schule geduldet worden. Selbstverständlich habe ich weder meine Eltern noch meine Schwestern jemals unbekleidet gesehen. Saunas waren nicht üblich, das Nacktbaden erst recht nicht.

Die Schwester eines Schulkameraden, die mir ihre Freundschaft antrug, war, wie offenbar die ganze Familie, Mitglied der Naturisten, der Vater gab die Vereinszeitschrift heraus. Sie machte ein Geheimnis daraus, als ginge es um etwas Verruchtes oder gar Strafwürdiges. In Wahrheit ging es lediglich um FKK-Fotos, was ich erst viel später begriff. Ich wusste damals überhaupt nichts, aber auf unklare Weise bekam ich mit, dass sich die Sitten allmählich lockerten. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal beim Friseur die Illustrierten, die zu Hause verpönt waren, durchblätterte. Eine davon (es mag der stern oder die Quick gewesen sein) berichtete in Wort und Bild von einem Oberweitenwettbewerb. Die ungeheuerliche Tatsache, dass man Brüste vermessen und, wenngleich noch unter BHs verborgen, vergleichend zeigen durfte, versetzte mir einen Schock, von dem ich mich allerdings bald erholte.

Die Lockerung der Sitten betraf nicht allein das Erotische. Für eine Weile galt Diebstahl als Hauptbeweis einer fortschrittlichen, antikapitalistischen Gesinnung. Es gehörte sich zum Beispiel, dass man Bücher entwendete. Heute kommt mir diese Mutprobe, der ich mich freiwillig unterzog, schwachsinnig vor, aber Proudhons berühmter Satz «Eigentum ist Diebstahl», der 1840 eine politische Provokation bedeutet hatte, wurde von uns Studenten, die wir in den Texten der Anarchisten und Prämarxisten zutreffende Beschreibungen der Gegenwart erblickten, mehr als hundert Jahre später beim Wort genommen. Wenn ich die Theorie für richtig halten wollte, blieb mir gar keine andere Wahl, als ihr die Praxis folgen zu lassen.

Auf der Frankfurter Buchmesse strich ich nervös an den Regalen entlang. Die Stände der Publikumsverlage, an denen die wichtigen Neuerscheinungen ausgestellt waren, schienen mir zu belebt, und ich wechselte hinüber in die stilleren Hallen der Fachverlage. Es musste aber ein Buch sein, für das ich Verwendung hatte, andernfalls wäre der Diebstahl nur eine leere Geste gewesen. So kam ich zu einem Verlag für Maritimes, und da ich gerade begonnen hatte, Segeln zu lernen, blätterte ich scheinbar gleichgültig in dem bebilderten Lehrbuch Segeln mit der Jolle und ließ es, als niemand in der Nähe war, unter meinem Mantel verschwinden. Mir brach der Schweiß aus, und ich entfernte mich rasch. Heilfroh, diese Prüfung bestanden zu haben, schämte ich mich schrecklich.

Seitdem weiß ich, dass Schamgefühle nicht leicht abzulegen sind. Es bedarf dazu langer Übung. Und es geht leichter, wenn man sich von einem Kollektiv getragen weiß. Über die ausgehängten Klotüren in den ersten Kommunen hat man seinerzeit viel gelästert. Derlei habe ich nicht erlebt, wohl aber, dass es beim Studentensport üblich wurde, die nach Geschlechtern getrennten Räume zum Umkleiden und Duschen gemeinsam zu benutzen. Ich fand es aufregend, die Mädchen in völliger Nacktheit sehen zu können, fragte mich aber irgendwann, ob dieser Genuss auf Gegenseitigkeit beruhe. Jedenfalls bemerkte ich, dass die Frauen Schutz vor unseren Blicken suchten und bestimmte Areale besetzten, wo sie halbwegs unter sich sein konnten. Daraus folgte, dass wir Männer uns an den frei gelassenen Umkleidebänken zusammenfanden. Schon war die alte Trennung fast wiederhergestellt. Wenig später wurden die sanitären Anlagen so benutzt, wie es ursprünglich vorgesehen war. Eine Bekannte gestand mir, dass sie darüber erleichtert gewesen sei, der penetrante Schweißgeruch der Männer habe ihr aufs unangenehmste zugesetzt.

Damals hat man von «Verklemmtheit» gesprochen, ein hässliches Wort. Gleichwohl traf es die oft beschriebene Prüderie ziemlich genau. Als meine Freundin und ich unsere erste gemeinsame Reise unternahmen, wollten wir auf einem Campingplatz übernachten, und Freunde warnten uns vor dem damals noch existierenden Kuppelei-Paragraphen, der es dem Pächter bei Strafe untersagte, einem illegitimen Paar die Chance zum Beischlaf zu geben. Wir hatten Glück, niemand fragte uns nach Trauschein und Ausweis. Die neue Zeit war schon angebrochen.

2. Konservative Klagen und Niederlagen – Das Zeitalter der Schamlosigkeit – Richard Sennetts Kulturkritik

1984 erschien in der von Gerd-Klaus Kaltenbrunner herausgegebenen «Herderbücherei Initiative» ein Bändchen über Das Zeitalter der Schamlosigkeit. Die Taschenbuchreihe war der alles in allem vergebliche Versuch, dem libertären Trend der Zeit konservativ-christliche Werte entgegenzusetzen. In seiner Einleitung zitiert Kaltenbrunner zustimmend und warnend den Brief «eines humanistisch gebildeten Naturwissenschaftlers aus der Sowjetunion», in dem es heißt: «Ich habe seit frühester Jugend die deutsche Wissenschaft und Kultur bewundert. […] Doch nach den in der Bundesrepublik gemachten Erfahrungen werde ich zögern, noch einmal dieses Land zu betreten. Was mir hier in Zeitschriften, Filmen, Theateraufführungen, im Verhalten der Öffentlichkeit und insbesondere in Prominentenkreisen an Schamlosigkeit, Zerrüttung, Verlust jeglicher Würde, ja bewußter Zersetzung begegnete, das wollte ich in meinem Lande wahrlich nicht haben. So vieles vereinigt sich in der Bundesrepublik, das zu tiefer Trostlosigkeit Anlaß geben könnte: Prostitution der Seelen, Pornographie als Kunst, Triumph des Exhibitionismus, Feigheit der berufenen Hüter von Anstand, Ehre und Sitte, Preisgabe der elementarsten Maßstäbe moralischer Zucht und Sauberkeit …»[1]

Man kann nur hoffen, dass der gute Mann seinen Besuch in Deutschland nicht zehn oder zwanzig Jahre später wiederholt hat. Angenommen, er hätte ihn riskiert: Das schiere Entsetzen hätte ihm die Sprache verschlagen. Er hätte Fernsehserien ge