Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: zu Klampen Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: zu Klampen Essays

- Sprache: Deutsch

Dienstleistungen gibt es zuhauf, wir leben in einer Servicegesellschaft. Aber Dienstboten? Man kennt sie aus Historienfilmen, aus Fernsehserien wie »The Crown« und »Downton Abbey«. Ihr prominentester Vertreter ist der Butler, ohne den viele englische Romane nicht auskämen. Doch das Wort »Dienstbote« hat, anders als der Postbote oder der Pizzabote, einen altmodischen Klang. Dienstboten gibt es nicht mehr. Oder doch? Wie soll man die zahllosen Menschen nennen, die eine ungeliebte, meist schlecht bezahlte Arbeit verrichten? Ulrich Greiner wirft einen Blick auf den gegenwärtigen Umgang mit Dienstleistungen und kontrastiert diesen Befund mit vergangenen Formen aristokratischer und später auch bürgerlicher Repräsentation. Er widmet sich der Prachtentfaltung an irdischen Höfen, um darüber zu sinnieren, wie davon einst die Vorstellung vom Kosmos der himmlischen Heerscharen geprägt wurde. Denn sind nicht auch die Engel – in einem umfassenderen Sinn – Dienstboten?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 128

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Reihe zu Klampen Essay

Herausgegeben von

Anne Hamilton

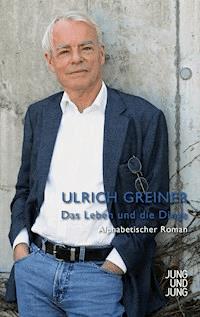

Ulrich Greiner,

geboren 1945, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft als Feuilletonredakteur bei der »Frankfurter Allgemeine Zeitung«. 1980 wechselte er zur »ZEIT«, wo er von 1986 bis 1995 das Feuilleton leitete. In den Jahren 1998 bis 2009 war er dort Verantwortlicher Redakteur des Ressorts Literatur. Er lehrte als Gastprofessor u. a. in Hamburg, St. Louis, Essen und Göttingen. Der Hamburger Freien Akademie der Künste stand er von 2011 bis 2020 als Präsident vor. Er ist sowohl als Buchautor als auch Herausgeber hervorgetreten. Inzwischen schreibt er als Autor für die »ZEIT«.

ULRICH GREINER

Dienstboten

Von den Butlernbis zu den Engeln

Inhalt

1. Kafka, bissige Köchinnen und alte Kindermädchen

2. Dienstboten zu beschäftigen, ist nicht jedem gegeben

3. Gibt es eigentlich noch Dienstboten?

4. Den Butler gibt es immer noch, nicht allein im Film

5. Dienstboten und ihre demütigenden Erfahrungen

6. Herr und Knecht. Was Diderot darüber dachte

7. Marie Antoinette und die Kunst, sich anzukleiden

8. Henry James und das adlige Arbeitsverbot

9. Kurze Blicke in den Hof von Versailles und auf Thorstein Veblen

10. Die himmlischen Heerscharen und die irdischen

11. Die Ordnung der Engel: eine verwirrende Angelegenheit

12. Haben Engel einen Körper? Gibt es böse Engel?

13. Die schrecklichen, die traurigen und die gescheiterten Engel

14. Die neuen, nicht immer dienstbereiten Dienstboten

15. Über die Freiwilligkeit des Dienens

Literatur

1. Kafka, bissige Köchinnen und alte Kindermädchen

EINER meiner liebsten literarischen Texte ist Kafkas Erzählung Kinder auf der Landstraße. Sie ist das erste Stück seines ersten Buches, das 1912 unter dem Titel Betrachtung erschienen ist. Der Anfang geht so:

Ich hörte die Wagen an dem Gartengitter vorüberfahren, manchmal sah ich sie auch durch die schwach bewegten Lücken im Laub. Wie krachte in dem heißen Sommer das Holz in ihren Speichen und Deichseln! Arbeiter kamen von den Feldern und lachten, daß es eine Schande war.

Ich saß auf unserer kleinen Schaukel, ich ruhte mich gerade aus zwischen den Bäumen im Garten meiner Eltern.

Vor dem Gitter hörte es nicht auf. Kinder im Laufschritt waren im Augenblick vorüber; Getreidewagen mit Männern und Frauen auf den Garben und rings herum verdunkelten die Blumenbeete; gegen Abend sah ich einen Herrn mit einem Stock langsam spazieren gehn und ein paar Mädchen, die Arm in Arm ihm entgegenkamen, traten grüßend ins seitliche Gras.

»Sie lachten, dass es eine Schande war« – der Satz hatte sich mir eingeprägt, vor allem wegen seiner Melodie. Und auch dieser klang bezaubernd: »Die Mädchen traten grüßend ins seitliche Gras.« Da ist eine sommerliche Verwegenheit, die mich an Kindheitstage erinnerte, an diese berauschende und beängstigende Ahnung von der großen weiten Welt.

Beim erneuten Lesen fiel mir etwas Simples auf: dass die Bewegung der Mädchen einer Verbeugung gleichkommt. Es ist nicht die Situation, dass Spaziergänger einander ausweichen, indem die einen auf dem Weg bleiben und die anderen seitlich ins Gras treten. Es sind, was mir bislang entgangen war, Rituale einer ständischen Gesellschaft, die hier sichtbar werden. Das beginnt bei den lachenden Arbeitern, die endlich dem Feierabend entgegengehen dürfen. Und es setzt sich fort mit dem Herrn und seinem Spazierstock, der offensichtlich ein Mitglied der Bourgeoisie ist, und den Mädchen, die keine Kinder sind (die kommen später im Text), sondern eben Dienstmädchen, für die es selbstverständlich ist, der Respektsperson auszuweichen und sie ehrerbietig zu grüßen. Der Erzähler hingegen ist ein Bürgerkind, das im Garten schaukelt und bei Kerzenlicht sein Nachtmahl serviert bekommt.

Weshalb hatte ich die servile Geste der Dienstmädchen nicht wahrgenommen? Einerseits, weil ich Kafkas Texte, die ich oftmals, ohne müde zu werden, gelesen habe, anfangs irgendwie symbolisch missverstand und den hohen Realitätsgehalt seiner Prosa übersah. Sie kennt keine Ausflüchte ins poetisch Ungefähre. Sie ist immer ganz konkret. So wie der Herr mit dem Stock und die seitlich ins Gras tretenden Mädchen. Mit diesen konnte ich andererseits gar nichts anfangen, weil ich aus eigener Anschauung nicht wusste, was Dienstmädchen oder Dienstboten sind. Wir hatten keine, und ich kannte auch niemanden, der welche hatte. Die Hilfskräfte, die es hier und da gab, nannte man Putzfrau oder Zugehfrau oder sonst wie, aber das waren keine Personen, die angesichts eines »Herrn« grüßend ins seitliche Gras hätten treten müssen.

In seiner Kafka-Biografie schreibt Peter-André Alt: »Spätestens seit der Jahrhundertwende gehörten Kafkas Eltern zur etablierten Mittelschicht. Sie waren finanziell gesichert, beschäftigten in ihrem Haushalt zwei Bedienstete (was sich nur knapp 12 Prozent aller Familien in Prag leisten konnten) und bewohnten ein relativ geräumiges Domizil.«1 Der Vater betrieb ein gut gehendes Geschäft mit »Galanteriewaren«, einen Laden für Tücher und Schals, für Modeschmuck und Geschenkartikel. Er hatte mehrere Angestellte. Die Mutter arbeitete dort den ganzen Tag mit, und als ihr erstes Kind Franz 1883 geboren wurde, überließ sie es schon bald danach einer Amme. Franz erlebte die Dienstboten, die mit ihm den Alltag teilten, sehr viel intensiver als die zumeist abwesenden Eltern. Alt erwähnt einen Brief Kafkas an seine Verlobte Felice Bauer, wo er schreibt, er habe sich in seinen Kinderjahren »mit Ammen, alten Kindermädchen, bissigen Köchinnen, traurigen Gouvernanten herumgeschlagen«, weil die Eltern »immerfort im Geschäft« waren.2

Die Situation, dass beide, Vater und Mutter, dafür sorgen oder sorgen müssen, dass genug Geld ins Haus kommt, war auch damals im bürgerlichen Mittelstand nicht ungewöhnlich. Heute ist sie fast die Regel – mit dem gravierenden Unterschied freilich, dass sich nur die wirklich reichen Bürger Dienstboten leisten können. Zu Kafkas Zeiten verdienten solche Hilfskräfte so wenig, dass der ökonomische Gewinn, den die leitende und beaufsichtigende Tätigkeit der Mutter im Geschäft erbrachte, die Kosten für Dienstmädchen und Köchin übertraf.

Die Frankfurter Familie, in der ich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen bin, war der Familie Kafka insofern vergleichbar, als auch wir dem bürgerlichen Mittelstand angehörten, so wie auch die meisten unserer Freunde und Bekannten. Doch niemand von ihnen hätte sich Dienstboten gleich welcher Art leisten wollen oder können, wobei das Nichtkönnen keineswegs nur ökonomische Gründe hatte. Diese verstanden sich in den entbehrungsreichen, dem Wiederaufbau dienenden Nachkriegsjahren von selbst. Es gab und gibt daneben aber auch psychische, sozialhygienische Gründe.

Wenn der Chef oder die Chefin in einer rational geregelten Arbeitssituation dem Untergebenen Anweisungen erteilt, so ist das normal und durch prozedurale Abläufe gedeckt. Im häuslichen Bereich jedoch eine arbeitnehmerähnliche Person neben oder unter sich zu wissen, die bestimmte Arbeiten auszuführen hat und die der Kontrolle des Dienstherrn unterliegt – damit umzugehen ist eine soziale Technik, die wir, aufgewachsen in einer Demokratie und an das Gleichheitsprinzip gewöhnt, in der Regel nicht mehr beherrschen, auch nicht mehr beherrschen wollen.

Ich hatte über die Dienstbotenfrage nie nachgedacht, bis mir irgendwann auffiel, dass die Hamburger Altbauwohnung, die zu ergattern ich vor ewigen Zeiten das Glück hatte, ein Dienstmädchenzimmer besitzt. Dass es als solches gedacht war, geht daraus hervor, dass es neben der Küche liegt und nicht beheizbar ist. In der Kammer, deren Fenster zur gegenüberliegenden Wand des Nachbarhauses weist, ist Platz für ein Bett, einen Schrank und einen kleinen Tisch. Das Schulkind, als es noch kleiner war, schlief gerne darin, vermutlich wegen der höhlenartigen Atmosphäre. Das Haus wurde 1911 errichtet, zu einer Zeit also, da es in bürgerlichen Kreisen üblich war, Dienstmädchen zu beschäftigen.

Dass meine Mietwohnung in der Hierarchie der damaligen Behausungen lediglich ein mittleres Objekt war, wurde mir klar, als ich bei Bekannten eine wirklich herrschaftsmäßige, 240 Quadratmeter große Wohnung erblickte, die nicht nur ein ähnliches Dienstmädchenzimmer besaß, sondern außerdem ein für das Personal vorgesehenes eigenes Treppenhaus, so dass die Herrschaften nicht mit der Anlieferung von Lebensmitteln und dem Abtransport von Müll belästigt wurden. Es gab sogar in der Dienstbotentür ein Schiebefenster, durch das Lieferanten die Milch oder das Brot hindurchreichen konnten. Obwohl sich diese Bekannten ein Dienstmädchen vermutlich leisten könnten, so würden sie doch sicherlich zögern, eine fremde Person in jenem hinteren Bereich der Räumlichkeiten wohnen zu lassen, der dem Schlafen, Duschen und Ankleiden vorbehalten, also nach heutigem Verständnis intim ist.

Dieses Verständnis ist relativ neu. In seiner Abhandlung über die Höfische Gesellschaft zitiert Norbert Elias aus den Memoiren eines Sekretärs von Voltaire. Der Mann war zuvor Kammerdiener der Marquise von Châtelet gewesen. »Die Marquise zeigte sich im Bade auf eine Weise nackt vor ihm, die ihn in die größte Verlegenheit setzte, während sie ihn völlig unbekümmert ausschalt, weil er das heiße Wasser nicht ordentlich zuschüttete.« Sie sah in dem Bedienten kein Wesen derselben Gattung, vor dem sie sich hätte schämen müssen. Elias bemerkt dazu: »Die ständige Verfügung über eine Menschenschicht, deren Gedanken der Herrenschicht völlig gleichgültig sind, bringt es mit sich, daß die Menschen dieser Herrenschicht sich unvergleichlich viel unbekümmerter, etwa beim Anoder Auskleiden, aber auch im Bade und selbst bei anderen intimen Verrichtungen vor anderen Menschen nackt zeigen, als das in einer Gesellschaft ohne solchen breiten Unterbau von Dienstboten der Fall ist.«3

Die Herrenschicht, von der Elias spricht, ist auch im 20. Jahrhundert nicht gänzlich ausgestorben. Das Bürgertum jedenfalls hat sich schon früh darum bemüht, den Habitus des Adels nachzuahmen, sich schlossähnliche Anwesen zu errichten und sich mit Dienstboten zu umgeben. Davon ist am Ende nicht viel mehr übriggeblieben als ein bizarrer Dünkel. Eine langjährige Freundin, nunmehr eine Dame fortgeschrittenen Alters, erzählte, wie sie einmal, als sie noch ein junges Mädchen war, aber sich intuitiv für Männer schon zu interessieren begann, mit ihrer Mutter großbürgerlicher Herkunft in einem Restaurant speiste und ihr die Attraktivität des jungen Kellners auffiel. Als sie die Mutter darauf aufmerksam machte und unschuldig sagte, der Mann sehe gut aus, wurde sie mit der Bemerkung zurechtgewiesen: »Kellner sehen nicht aus!« Das muss irgendwann in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts gewesen sein.

2. Dienstboten zu beschäftigen, ist nicht jedem gegeben

ICH bin nicht die Marquise von Châtelet, ich komme ohne den »breiten Unterbau von Dienstboten« gut aus. Aber ganz ohne Hilfskräfte dann doch nicht. Als die Kinder klein waren, hatten wir eine junge Frau aus Chile, die sich stundenweise um sie kümmerte. Wir beschäftigten auch Babysitter, wenn wir abends ausgingen. Es waren fast immer Schülerinnen, aber ich erinnere mich auch an einen Schüler, einen Nachbarsjungen, der mit unseren beiden Mädchen hingebungsvoll spielte und einmal im Kinderzimmer eine Seilbahn errichtete. Auch hatten wir immer wieder eine Putzhilfe. Es waren philippinische Frauen, die irgendwie verwandt oder verschwägert waren und den Job einander weitergaben, sobald eine von ihnen in ihre Heimat vorübergehend zurückkehrte. Wir hatten überlegt, sie legal anzustellen, auch wegen der Versicherung. Was wäre, wenn eine von der Leiter fiele? Aber die Frauen wehrten eine solche Idee heftig ab, vielleicht auch deshalb, weil sie keine Arbeitserlaubnis besaßen. Konkrete Fragen danach stießen plötzlich auf unüberwindliche Sprachschwierigkeiten.

Eine Freundin, die halb in Deutschland, halb in Schweden lebt, erzählte, wie sie einmal unter Stockholmer Bekannten beiläufig erwähnte, sie habe in Hamburg eine Haushaltshilfe, und wie die Runde erstaunt reagierte. Ob die Frau auch die Wäsche erledige und die Blusen bügele? Aus den Fragen ging hervor, dass manche die Vorstellung peinlich fanden, einer fremden Person die eigenen Dessous anzuvertrauen und ihr Einblick in die gewissermaßen intime Schmutzproduktion zu gewähren. In der Tat muss man eine je nach Mentalität kleinere oder größere Hemmung überwinden, um eine aushäusige Person mit Arbeiten zu beauftragen, die man aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit nicht selber verrichten mag. Es geht ja nicht um Dienstleistungen, die eine handwerkliche Kompetenz erfordern, es geht nicht um den tropfenden Wasserhahn, sondern um den Staub im Regal. Warum macht man den nicht selber weg? Gute Frage. Sie stellt sich erst in einer Zeit, die sich dem Gleichheitsgrundsatz verschrieben hat. Der allerdings hat neben der ideellen und rechtlichen Seite auch eine faktische. Da die Ungleichheit keineswegs verschwunden ist, entstehen seltsame Verrenkungen, um nicht zu sagen Verlogenheiten. Man will keine Situation herbeiführen, die das soziale Gefälle allzu deutlich markiert.

Dieses Gefälle hat auch mit dem Prestige zu tun, das ein bestimmter Beruf mit sich bringt – oder eben auch nicht. Einer Statistik aus dem Herbst 2021 zufolge genießen Feuerwehrleute das größte Ansehen, gefolgt von Ärzten, Pflegern und Erziehern. Ganz unten stehen Politiker und Versicherungsvertreter. Die wirklich ungeliebten und verachteten Tätigkeiten jedoch kommen auf der Liste gar nicht vor. Es sind ja auch im strengen Sinn keine Berufe. Es sind Aufgaben, für die in früherer Zeit die untersten Ränge von Dienstboten zur Verfügung standen. Die Putzhilfe heutiger Zeit hat genau genommen kein besseres Los. Sie entfernt den Schmutzrand der Badewanne und reinigt die Kloschüssel. Nach außen hin tut man so, als wäre ihre Tätigkeit aller Ehren wert. Was sie letztlich auch ist. Irgendein Ansehen allerdings kann sie damit nicht gewinnen, und es mag sein, dass dadurch im »Arbeitgeber« ein doppeltes Gefühl entsteht, einerseits Scham, andererseits Überlegenheit. Beides wäre tunlichst zu verbergen.

Nach außen tut man in unserer Gesellschaft zumeist so, als wären alle gleich. Dennoch bedient man sich gern jener Hilfskräfte, die der migrantische Arbeitsmarkt im Überfluss bereitstellt. Es gibt zwar eigentlich keine Dienstboten mehr, aber sie sind noch da, wenngleich sie anders heißen. Die herrschende veröffentlichte Meinung weist nur selten darauf hin, dass die massenhafte Einwanderung, wie sie in Deutschland 2015 geschah, dazu beigetragen hat, eine »industrielle Reservearmee« (Karl Marx) zu produzieren, die minderqualifizierte Arbeit billiger macht.

Das gilt beispielsweise auch für London, wo die kanadisch-britische Schriftstellerin Rachel Cusk lebt. In ihrem Buch Lebenswerk (2019) schildert sie den Umsturz aller Verhältnisse, der sich aus der Geburt ihres ersten Kindes überraschend ergibt. Es sind nicht allein Gefühle des Triumphs und der Freude, die sie erfüllen. Eine wachsende Verzweiflung, eine tiefe Ratlosigkeit prägt die ersten Tage, vor allem die Nächte. Warum weint das Kind, was will es damit sagen? Es sind schrille Rufe äußerster Not, und so bleibt der Mutter nichts anderes, als ihr Baby an die Brust zu legen. Man nennt das Stillen, aber die Wirkung, die das Wort behauptet, stellt sich allzu oft leider nicht ein.

Nach einigen Monaten beruhigen sich die Verhältnisse so weit, dass die Mutter sich fragt, ob es nicht möglich wäre, ihre Arbeit als Schriftstellerin wieder aufzunehmen. Sie sucht eine Hilfe, einen Babysitter, ein Kindermädchen. Und findet zuerst eine Spanierin, dann eine Brasilianerin und schließlich einen slowenischen Studenten. All diese Versuche scheitern kläglich und ziemlich rasch – wegen der Unzuverlässigkeit oder der Unfähigkeit der Kandidaten, im Grunde aber deshalb, weil die Mutter außerstande ist, ihr Kind in fremde Hände zu geben. Sie hat sich schon damit abgefunden, als sich die erwähnte Spanierin meldet:

»Eines späten Abends klingelte das Telefon. Rosa rief an. Sie wollte uns nur wissen lassen, wie schlecht wir sie behandelt hätten. Leute wie Sie, sagte sie, zahlen einen Hungerlohn. Sie sind reich und zahlen einen Hungerlohn für Sklavenarbeit. Sie widern mich an. Ihr Haus istwiderlich. Sie verlangte eine Entschädigung. Auf dem Gang durch das Haus habe sie einen fetten Scheck auf meinem Schreibtisch liegen sehen. Was hatte ich getan, um dieses Geld zu verdienen? Sie sei diejenige, die sich den ganzen Tag abrackere. Ihre Tirade wurde immer obszöner und hysterischer, sie fluchte und schimpfte. Ich hielt den Hörer von meinem Ohr weg und schaute durch das dunkle Fensterglas in die Londoner Nacht. Als ich wieder hinhörte, redete Rosa immer noch. Sie sind eine schreckliche Person, sagte sie und legte auf.«1