4,99 €

Mehr erfahren.

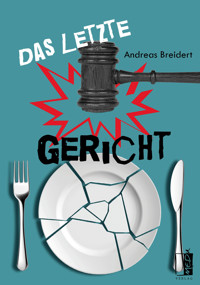

- Herausgeber: MEDU VERLAG

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sabines Kochkünste sind ein Fest für die Sinne. Mit ihrem feinen Geruchsinn kreiert sie Aromen, die ihre Restaurantgäste regelmäßig auf emotionale Reisen schicken.Doch eines Tages holt die Vergangenheit sie ein. Als sie ihrem einstigen Vergewaltiger wieder begegnet, steigen Rachegefühle in ihr auf. Sabine will Gerechtigkeit und beschließt, ihn kulinarisch um die Ecke zu bringen. Doch es soll nicht ihr letzter Mord bleiben. Ein pädophiler Pfarrer, ein brutaler Alkoholiker, ein gerissener Betrüger und noch weitere böse Menschen werden Sabines Opfer.Von ihrem Gerechtigkeitssinn angetrieben entwickelt sie sich immer mehr zu einem Racheengel, der nicht mehr weiß, wie er aufhören soll.Achtsam morden war gestern genussvoll morden ist heute ein die Sinne betörender Thriller mit Tiefgang!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.medu-verlag.de

https://www.facebook.com/wirlebenbuecher/

https://www.instagram.com/meduverlag/

Andreas Breidert

Das letzte Gericht

Thriller

© 2023 MEDU Verlag

Dreieich bei Frankfurt/M.

Umschlaggestaltung: im Verlag

ISBN 978-3-96352-114-0

Ebenfalls erhältlich als Printversion: ISBN 978-3-96352-106-5

»Der Tod riecht immer gleich. Tritt er unbemerkt hinter dich, verströmt er seinen Geruch: ein zarter Duft, sommerlich und süß, hüllt dich ein. Gaukelt dir vor, du genießt dein Lieblingsessen. Du wirst dich sorglos fühlen. So leicht, dass du seine alles beendende Umarmung zu spät bemerkst. Bitter und faulig drängt sein Duft nun zu dir, hinterlässt einen sauren, blutigen Geschmack auf deiner Zunge. Wenn du dein Gesicht verziehen, deine Nase rümpfen willst, beginnt es. Geruch und Geschmack werden fader. Verschwinden. Du wirst sein Hauchen hören. Das Erlöschen riechen. Dann ist es vorbei. Am Ende bleibt: nichts.

Der Tod ist ein Künstler der Tarnung. Egal wie er dich ereilt oder wessen Hand er führt.«

Manfred Ray-Smith

(Anthropologe)

Menü

Tischgedeck

Besuch aus der Vergangenheit

Schweinelende im Amarettinimantel mit Portweinzwiebeln und Spitzkohl

Dinner

Frankfurter Rippchen mit Birnen-Sauerkraut und Kartoffelstampf

Aperitif

Entrecôte mit Rucola-Birnen-Rote-Bete-Salat

Appetizer

Sommersalat mit karamellisiertem Nussschrot

Vorspeise

Créme brûlée nach Art des Hauses und ein Mineralwasser

Servieren

Tafelspitz mit Salzkartoffeln und Gemüse aus dem Sud

Flambieren

Hackbraten im Speckmantel mit Stiftkarotten und Salzkartoffeln

Blanchieren

Bärlauch-Spaghettini mit Lachs

Hauptgericht

Riesling-Pilzragout mit Wildbrät und Schupfnudeln

Grillen

Gänsekeule in Orangensauce mit Kartoffelkloß und Rotkohl

Tranchieren

Zwiebelgulaschsuppe mit Kümmel-Lavendel-Brot

Abtragen

Tischgedeck

Der Raum lag in Dunkelheit. Die wenigen Kerzen, die verteilt umherstanden, sowie das Windlicht auf dem weißen Tischtuch konnten den verwinkelten Raum nur wenig erhellen. Vereinzelt tanzten Schatten über die abgegriffenen Flächen. Sie waren die einzigen Zeugen dessen, was vor sich ging.

Dieser eine Tisch wirkte in seiner Umgebung wie ein Fremdkörper. Eingehüllt in eine Tafeldecke, die wenn man darauf achtete nach Weichspüler und Stärke roch, wirkte der Tisch wie aus der Zeit gefallen. Die anderen, blanken Sitzmöbel waren ein Stück beiseitegeschoben, als müssten sie dem einen weichen.

Feines Silberbesteck war gedeckt worden, reich verziert und frisch poliert. In gebührendem Abstand hatte man Stoffservietten danebengelegt, akkurat gebrochen wie ein noch nie aufgeschlagenes Buch.

Neben dem Windlicht aus gelbem Satinglas war ein kleines Blumengesteck arrangiert worden. Während die Rose ihre feinen Geruchsnoten nur aus nächster Nähe preisgab, wollten die dazu drapierten Zimtstangen ihr spärliches Aussehen gegenüber ihrer Nachbarin mit einem intensiven Duft ausgleichen. Die Tannenzapfen in diesem Ensemble knackten leise. Sie hatten in der trockenen Luft ihre Glieder von sich gestreckt und steuerten dem Zimtduft eine harzige Note bei.

Es war zwar keine Arbeit eines Floristen. Es war aber auf den ersten Blick zu erkennen, dass es mit Hingabe zusammengestellt worden war. Es sollte etwas Besonderes, etwas selbst Gemachtes sein.

In symmetrischer Ausrichtung zum Besteck standen schlichte Wassergläser neben wuchtigen Rotweingläsern aus Bleikristall. Ihr aufwändiger Schliff bot den flackernden Flammen eine wunderbare Spielfläche, und so schimmerte der Schein der einzelnen Kerzen mal in dieser, mal in jener Facette.

Mit einem Rauschen öffnete sich eine Tür. Ein Lichtstrahl fiel auf einen Teil des Tischtuchs. Sie, die alles arrangiert hatte, trat aus dem Licht in den spärlich beleuchteten Raum. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte und ihre Augen sich an dunklere Umgebung gewöhnt hatten, setzte sie ihren Weg fort. Ihre Hände kontrollierten erneut sämtliche Bestandteile der kleinen Tafel, rückten hier das Messer zurecht und zupften dort an der Serviette. Die trockene Haut, die spröden Fingernägel sowie die zahlreichen Risse und Verletzungen an diesen Händen ließen erahnen, wie müde sie war.

Für einen Moment stand alles still. Ihr Blick fiel auf die funkelnden Weingläser. Ihre Hände griffen ins Dunkel und holten einen Dekanter hervor. Schwerfällig rann der Rotwein in die Gläser, so langsam und mühevoll führten sie die große Weinkaraffe. Kaum war der Wein, der im Schummerlicht beinahe schwarz wirkte, in das erste Glas geflossen, gab er sein reiches Aroma preis. Schwarze Johannisbeere und das Aroma von Vanille, gepaart mit dem typischen Eichenholzduft eines schweren Rotweins, zogen durch den Raum, vermischten sich mit dem Zimt des kleinen Bouquets zu einer weihnachtlich anmutenden Duftkombination.

Nachdem sie den Dekanter wieder in der Dunkelheit verstaut hatte, hob sie das Glas an, schwenkte es und hielt es auf Augenhöhe hoch. Zahlreiche spitze Kirchenfenster hatten sich gebildet und die Tränen des Weines ergossen sich in das dunkelrote Meer. Mit einem kurzen Nicken platzierte sie das Glas auf der Stelle, von der sie es zuvor genommen hatte.

Ihre innere Unruhe ebbte etwas ab. Doch die Anspannung vor dem Zusammentreffen lauerte in ihrem Kopf, vielleicht um später wieder hervorzukommen und ihre Bewegungen weiter zu lähmen.

Sie ging die drei Stufen hinunter zur Eingangstür. Ihre Finger wanderten zu dem kleinen Glaseinsatz, drückten erneut den Klebestreifen des Schildes fest. Geräuschlos glitt die Kuppe über den durchsichtigen Streifen und machte kehrt. Zurück an der Schiebetür streckte sie die linke Hand aus. Als sie den Griff der Tür berührte, überkam sie eine Erinnerung.

Besuch aus der Vergangenheit

2005

Warme Sonnenstrahlen begrüßten Sabine Schneidermann, als sie vor das Haus trat. Die Bäume machten sich daran, ihr spärliches Aussehen gegen frisches Grün einzutauschen. Die Luft war satt vom Frühlingsduft, von der Frische aufkeimenden Lebens, von der zarten Süße der ersten Blüten. Blinzelnd genoss sie das sich ihr bietende Bouquet, bis sich ihre Augen an das schmerzlich vermisste, wohltuende Sonnenlicht gewöhnt hatten.

Sie bog nach links, um zu ihrem Kastenwagen zu gehen. Der nächste Einkauf stand auf dem Programm, und sie war spät dran. Ein schwarzer Tee, ein schnelles Waschen sowie etwas Feuchtigkeitscreme für Gesicht und Hände, für mehr war ihr keine Zeit geblieben. Auf dem Weg zu ihrem Wagen weckten die gerade zurückgekehrten Vögel mit ihren Singstimmen jene Lebensgeister in ihr, die der starke Tee nicht hatte hervorlocken können.

Bei genauerem Hinsehen konnte man die ersten Knospenspitzen ausmachen, die in zartem Grün aus den jungen Trieben der Platanen entlang der Straße hervorlugten. Die Gewächse ließen einen Passanten glauben, sich hier in einem besseren Viertel der Stadt zu befinden. Frisch ausgebesserte Gehwege, viele Bäume und große Grünflächen waren zu sehen. Doch hinter den Mauern dieses Areals lebten Menschen, die für die überteuerte Miete ihrer Unterkunft hart arbeiten mussten. Unzählige schufteten in mehreren Anstellungen, nur um sich und ihren Familien ein Leben in dieser Umgebung ermöglichen zu können.

Durch einen Zufall hatte Sabine eine kleine Wohnung in einem der Mehrfamilienhäuser bekommen, die sich mit ihren verwaschenen Fassaden hinter den Platanen der Stadtbegrünung zu verstecken versuchten. In der Zeit ihrer Errichtung waren sie alle in unterschiedlichen Farben gestaltet worden. Der Zahn der Zeit, der Staub der Vergangenheit und die Zeichen der Veränderung hatten mit den Jahren ihre Spuren hinterlassen. Ein Grauschleier hüllte die Wohneinheiten ein. Er zerstörte jede Hoffnung auf ein Erwachen aus diesem tristen Schlaf.

Als eine Locke ihres braunen, von grauen Strähnen durchzogenen Haares ins Gesicht fiel, bemerkte sie, dass sie ihr Haar noch offen trug. Ein Blick auf die Uhr des kleinen Zeitungsladens auf der anderen Straßenseite bestätigte ihren heutigen Zeitverzug. Sie kramte in ihrer Umhängetasche nach einem Haargummi, während sie mit der anderen Hand begann, ihre schulterlangen Haare nach hinten zu streichen. Unterdessen spürte sie das leichte, wohlige Kribbeln auf der Haut, als ein Sonnenstrahl ihre Nase und die ausgeprägten Wangenknochen streifte. Jede vom Licht berührte Stelle ihres Gesichts sog Wärme in sich auf.

Als sie endlich fündig geworden war, hatte sie ihren von Beulen, Kratzern und Rostflecken überzogenen blauen Wagen erreicht. Dieser hatte wahrlich bessere Zeiten erlebt, doch er war ihr günstig angeboten worden, als sie ihn nötigst gebraucht hatte. Seither hatte er ihr treue Dienste erwiesen. Das Schloss der Fahrerseite war defekt. Abschließen war nicht mehr möglich. Zu stehlen gab es im Wagen aber ohnehin nichts.

Mit einer Hand an den Haaren öffnete sie die Fahrertür, ließ ihre Tasche von der rechten Schulter auf den Sitz rutschen, band sich behände mit dem Haargummi einen Zopf und schwang sich hinter das Steuer. Lass uns in den Tag starten, mein kleiner Hüpfer, dachte sie sich. Wir müssen ein bisschen Zeit rausholen.

Nicht nur weniger Zeit im Großmarkt zu haben war der Preis für ihre Verspätung, auch die Auswahl war nicht mehr jene, die Sabine gewöhnt war. Gleich mehrere Positionen auf ihrer Liste waren bei ihren Stammlieferanten nicht mehr zu haben. Bei ihren Zutaten war sie wählerisch. Sie war keine Sterneköchin, doch alles, was sie für ihre Gäste zubereitete, sollte einwandfrei sein. Essen bedeutete für sie Lebensqualität; und die war nur mit guten Produkten zu erreichen. Verärgerte Gäste kehrten nicht zurück.

Mit den Jahren hatte Sabine gelernt, sich nichts gefallen zu lassen. Für ihre Gaststätte war sie bereit, es mit jedem aufzunehmen. Das wussten die Anbieter des Großmarktes, seit sie einem italienischen Fischhändler die Meinung gesagt hatte.

Jener hatte ihr wunderbar frische Scholle präsentiert, zu einem sagenhaften Preis. Spontan hatte sie ihre Speisekarte ergänzt. Gebratene Hochseescholle mit gedünstetem Speck, dazu hausgemachter Kartoffel-Gurken-Salat. Mit der ihr üblichen Sorgfalt hatte sie die Qualität geprüft und großzügig eingekauft.

Über das lange Wochenende rechnete sie mit einer höheren Zahl an Gästen. Als sie am Abend den ersten Fisch aus der Kühlung holte, stach ihr ein beißender Geruch in die Nase. Die anderen Schollen, die sie den Styropor-Behältern entnahm, wiesen denselben Mangel auf. Da dachte sie an den Händler, an seine braunen Augen, die ihr in der Manier eines italienischen Casanovas zuzwinkerten. »Ich packe Ihnen den frischen Fisch ab, versprochen. Machen Sie schon mal Ihre anderen Einkäufe!«

»Die Scholle ist leider aus«, teilte sie einem Gast eilig mit, als sie das Angebot von der Tafel wischte. Enttäuscht wählte der junge Mann ein Wildragout aus, für das sie sich besondere Mühe gab.

Als sie zu Beginn der folgenden Woche an ihren angestammten Lieferanten vorbei durch die Gänge des Handelszentrums marschierte, sahen diese ihr verwundert nach.

Als der Fischhändler sie in seiner Muttersprache begrüßen wollte, zog Sabine eine der Schollen aus ihrer Umhängetasche, umfasste den Fisch an der Schwanzflosse und schlug sie dem Mann, der einiges kleiner war als sie, mehrfach von rechts und links um die Ohren. Im Rhythmus ihrer Schläge warf sie ihm entgegen: »Wenn Sie – dieses – stinkende – Etwas – Qualität nennen, dürfte – das hier – in Ihren Augen – eine Gesichtsbehandlung sein.«

Dann hatte sie den Fisch dem Verkäufer vor die abgetragenen Lederslipper geworfen und ihren Einkauf um eine Last erleichtert fortgesetzt.

Sie lächelte leicht über die Erinnerung, doch sie schob den Gedanken beiseite. Sie stand unter Druck, weil sie nicht alle Zutaten ergattern konnte. Eine Anpassung der Speisekarte war unumgänglich. Dass jedoch so vieles schief lief an diesem Morgen, damit hatte sie nicht gerechnet.

Erst stellte sich heraus, dass es keinen Rosenkohl mehr gab, den sie als Beilage für ihre Rinderrouladen hatte reichen wollen. Dann teilte der Metzger ihr mit, dass eben die letzte Schweinelende verkauft worden sei. Als schließlich noch die Bourbon-Vanille nicht mehr zu bekommen war, die sie für ihren Schichtpudding benötigte, war ihre gute Laune endgültig dahin. Drei Gerichte auf der Karte für eine knappe Woche zu streichen war eigentlich unmöglich.

Ihre Nebentätigkeit als Putzfrau sowie der Feiertag schmälerten ihre Möglichkeiten.

Sie biss sich angespannt auf die Lippe. Die betroffenen Gerichte waren zu dieser Jahreszeit beliebt. Sie ersatzlos von der Karte zu streichen war daher keine Lösung. Sie drehte eine Extrarunde und ersetzte im Kopf den Rosenkohl durch Wirsing und die Lende durch Lammfilet. So käme sie über die beiden nächsten Tage.

Dann könnte sie außerplanmäßig zum Großmarkt fahren und die Bestände nach ihren Vorstellungen aufstocken. Beim Supermarkt um die Ecke schob sie sich mit den wenigen Vanilleschoten an den Rentnermassen vorbei, die sich am heutigen Morgen zum gemeinsamen Einkauf in diesem Vollversorger verabredet zu haben schienen. Sie zahlte missmutig den von der Kassiererin genannten Betrag. Dafür hätte ich die doppelte Menge im Großmarkt bekommen, ging ihr beim Bezahlen durch den Kopf.

Endlich zurück am Auto, sah sie, dass man ihren Hüpfer zugeparkt hatte. Sie musste von der Beifahrerseite einsteigen. Mit zusammengekniffenen Lippen kroch sie über die Mittelkonsole auf ihren Sitz und legte den Rückwärtsgang ein.

Als sie auf ihr Lokal zusteuerte, deutete sich weiteres Ungemach an. In der Zufahrt zum Hintereingang, die durch einen Torbogen rund um die Gaststätte herumführte, parkte ein dunkelblauer, tiefer gelegter Sportwagen.

Entnervt stützte sie ihren Kopf in die linke Hand, während sie mit der rechten auf die Hupe drückte. So lange, bis neugierig erste Fenster und Eingangstüren geöffnet wurden. Als nach zwei Minuten immer noch kein Fahrer inklusive passendem Schlüssel vor ihr stand, begann sie erneut die Hupe zu quälen. Sie lärmte mehrere Minuten, bis eine Frau um die Ecke bog und mit gemütlichem Schritt auf den Sportwagen zusteuerte. Die Fahrerin musste erkannt haben, dass ihre Parkweise der Anlass für die Dauerbeschallung war, was sie jedoch nicht dazu veranlasste, sich zu beeilen.

Die Augen rollend setzte Sabine ihr Auto jetzt gerade so weit zurück, dass der Sportwagen nur um Haaresbreite hindurchpassen würde. Dann genoss sie das Schauspiel. Mit zuckenden Schultern deutete Sabine auf den hinter ihr wartenden Wagen, als ob sie nicht weiter zurücksetzen könne. Sie überließ die Frau ihrem Schicksal. Nach zahllosen Rangiervorgängen, mehrfachem Lenkrad einschlagen, ängstlichem Abstände einschätzen und mehreren Bissen auf die Unterlippe hatte die Fahrerin den dunkelblauen Flitzer aus der Einfahrt entfernt. Mit Mühe hatte Sabine ihr Gesicht unter Kontrolle zu halten versucht und das Lachen unterdrückt.

Der Blick auf die Uhr über dem Durchgang zur Küche fegte ihr Lachen dahin, wie ein Windstoß einen Blätterhaufen. Sie hätte zwei Stunden früher hier sein müssen. Hastig begann sie mit dem Verstauen der Einkäufe und den Vorbereitungen für den Abend. Sie brauchte einige Augenblicke, um sich zu fokussieren.

Als sie den Ärger beiseitegelegt hatte, ging es ihr reibungslos von der Hand. Salate waschen, Fleisch vorbereiten, Beilagen vorkochen. Die Konzentration, die Sabine beim Kochen an den Tag legte, half ihr enorm, um alles verdichtet und zeitlich aufeinander abgestimmt zu bewältigen. Den Duft jedes einzelnen Lebensmittels wahrzunehmen, die einzelnen Noten zu erleben war für sie jeden Tag neuer Ansporn und Ziel zugleich. Gerüche lenkten sie nicht ab. Im Gegenteil: Das Riechen war für sie genauso wichtig wie das Sehen. Es machte sie aufmerksamer. Riechen hielt sie wach. Kein noch so winziges Aroma wollte sie verpassen – eines der letzten Überbleibsel ihres früheren Lebens.

Sie wollte gerade vom Gastraum in die Küche gehen, als sich die Eingangstür öffnete.

Ein Geruch streifte sie. Sie blieb stehen, nahm ihn auf. Sekundenbruchteile später durchzuckte sie ein Blitz. Unwohlsein stieg in ihr auf, als ihr Blick starr auf die Küchentür gerichtet blieb. Sie suchte in ihrem Kopf nach dem passenden Bild zu diesem Geruch, doch ihre Suche wurde unterbrochen. »Kriegt man hier nichts zu trinken?«, kam es über die Theke. Schon nachdem die ersten Worte an ihr Gehör gelangt waren, lag das passende Bild in ihrem Gedächtnis klar und deutlich vor ihr. Angstschweiß brach ihr aus. Ihre Hände wurden schlagartig kalt und taub.

Sie stürzte in die Küche, ohne sich vorher umzuwenden. Sie wollte sich verkriechen, am besten in die hinterste Ecke zwischen Herd und Fliesenspiegel. Das Gefühl der Angst schnürte ihr die Kehle zu.

Sie hatte alles verdrängt. Nicht mehr daran gedacht. Die Erinnerung verleugnet. Hauptsache es war nicht mehr da gewesen. Doch mit einem Schlag war er wieder in ihr Leben getreten. Dieser Geruch. Dieser Mann. Dieser Tag. Diese quälenden Minuten. Diese Angst.

1988

»Kannst du das glauben? Das war unsere letzte Semesterparty!«, rief Sabine aus. »Bis zu den nächsten Ferien sind wir fertig. Das ist der Wahnsinn, oder?« Sie war wie elektrisiert von dem Gedanken, bald das Studieren hinter sich zu lassen. Nach den vielen Semestern sollte es im Herbst 1988 endlich enden. Danach nie wieder die Abwägung zwischen Geldverdienen und Lernen. Endlich etwas Sinnvolles tun. Eine Aufgabe haben, einem Beruf nachgehen. Das lang ersehnte Ziel war zum Greifen nah.

Einige Wochen zuvor hatte sie ein Gespräch mit dem Leiter des Pharmaproduzenten in der Vorstadt gehabt, bei dem sie während ihres ersten Praktikums einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Der Anruf hatte sie unvorbereitet erreicht. Mit dem Thema Jobsuche hatte Sabine sich noch nicht befasst. Man bot ihr eine Stelle in der Forschungsabteilung an, sodass sie nahtlos nach Abschluss der Diplomarbeit anfangen könnte. Es eröffnete sich ihr eine prächtige Aussicht auf die Zukunft. Sie strahlte, leuchtete von innen heraus. Angefüllt mit der Leichtigkeit eines Heliumballons, dessen Schnur endlich durchschnitten war und der für seine große Reise entlassen würde. Beruhigt konnte sie ihre volle Konzentration nun auf die Diplomarbeit legen.

Schon lange hatte sie nicht mehr so gelöst und ausgelassen feiern können. Es war spät geworden. Sie war müde, hatte einige Hütchen getrunken und viel von diesem minderwertigen Rotwein. Den Geschmack hatte sie lange Zeit vergeblich gesucht. Nicht weil der Wein zu wenig geatmet hatte. Nein. Dieser Rotwein hatte so wenig ausgeprägte Geschmacksnoten, dass der Unterschied zu Hagebuttentee mit zu geringer Ziehzeit nur schwerlich zu treffen war. Die übermäßigen Tannine lagen wie ein Pelz auf ihrer Zunge, als hätte sie eine ungeschälte Kiwi gegessen.

Sie verabschiedete sich und machte sich auf den Heimweg. Bevor ihr die Wirkung des Alkohols noch weiter in die Beine fuhr, wollte Sabine im Bett liegen. Als sie vor die Tür trat und den ersten tiefen Atemzug tat, merkte sie, dass es dafür zu spät war. Sie sammelte sich einen Moment, setzte den Stoffriemen ihrer Patchwork-Umhängetasche weiter die Schulter hinauf und wollte in Richtung Bushaltestelle gehen. Da öffnete sich die Tür der Studentenvereinigung, und einer ihrer Kommilitonen trat in die Nacht. »Oh, die Frau Professor Schneidermann! Guten Abend, gnädige Frau!«, kam es hämisch von der Tür herüber, noch bevor sie sich abwenden konnte.

»Lass den Scheiß, Thomas«, forderte Sabine ihren Studienkollegen auf. Bei jeder einzelnen Begegnung merkte sie, wie wenig sie den Kommilitonen leiden konnte.

Seit sie als junge Studentin im zweiten Semester während einer Vorlesung den Dozenten in seinem Vortrag über die elektrolytische Auftrennung hydrophober Kolloide unterbrochen hatte mit der Bemerkung: »Das kann so aber nicht stimmen!«, war sie bei einigen Mitstudenten nicht mehr wohlgelitten. Sabine hatte ihre Sichtweise zu belegen versucht, war aber an der Beharrlichkeit des Vortragenden gescheitert. Wollten sich denn alle anderen stupide auf das verlassen, was ihnen eingetrichtert wurde, ohne es zu hinterfragen?, hatte sie sich damals gefragt.

Eine Woche später musste der Dozent einräumen, einen Fehler bei der Vorbereitung des Stoffs gemacht zu haben. Er entschuldigte sich bei Sabine und bedankte sich im gleichen Atemzug für den Hinweis. In den Tagen danach hatten viele an der Uni sie mit dem Spottnamen»Frau Professor« angesprochen.

Äußerlich war Thomas Darft eine ansehnliche, stattliche Erscheinung. Seine blonden, langen Haare fielen weich auf seine breiten Schultern. Der von ihm seit Kindertagen ausgeübte Schwimmsport hatte ihm einen V-förmigen Oberkörper verpasst, definiert und wohlgeformt, der in einer schmalen Hüfte endete. Bei einer Größe von 1,90 m glich er dem Abbild eines Athletenstandbildes der griechischen Antike. Wenn nicht das Gesicht gewesen wäre. Der dünne Oberlippenbart war eine Modeerscheinung, das konnte man ihm nicht vorhalten. Das noch jugendhafte Gesicht mit den ausgeprägten Tränensäcken war übersät von Mitessern und Pickeln. Dicke Pusteln hatten seine Wangen besiedelt, und mehrere seiner Talgdrüsen waren in den unteren Hautschichten eitrig entzündet.

Was Thomas‘ Gesicht versprach, bewahrheitete sich in dessen Charakter, sobald man ihn kennenlernte. Sabine fand ihn abstoßend, ungepflegt, arrogant und ungehobelt. Sie fühlte sich durch die von Akne geplagte Haut erinnert an den früheren Lebensgefährten ihrer Mutter. Damals hatte sie regelrecht Angst vor diesem Ersatzvater gehabt. Nur Wochen hatte diese Beziehung gehalten, doch Sabines Prägung war über die Jahre erhalten geblieben. Ohne den Grund benennen zu können, überkam sie Unsicherheit, sobald ein Mann in ihre Nähe trat, der diese Seite in ihr zum Klingen brachte. Unfähig zu sein, sich dagegen zu wehren, ihre Unsicherheit zu überwinden und so entschlossen zu handeln wie sonst, machte sie ein ums andere Mal wütend auf sich selbst.

Noch schlimmer war für Sabine: Sie konnte Thomas nicht riechen. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen während der Begrüßungsveranstaltung, als »der beste Lover der Stadt« ihr die Tür aufhielt, hatte sie diesen eigentümlichen Körpergeruch wahrgenommen. Es war nicht der übliche Schweißgeruch, der bei diesem Mann eine ausgeprägte Schwefelnote beinhaltete; auch der kalte Rauch seiner Zigaretten, der ihm anhaftete, wäre noch erträglich gewesen. Viel mehr war es eine essigsaure Note, die seinem Körperduft eine derart abstoßende Mischung gab, so dass ihr bei jeder einzelnen Begegnung Bilder von Krankenhausgängen, Aschenbechern, Urinproben und Erbrochenem in den Sinn schossen.

Während des Studiums hatte Sabine sich beim Arbeiten mit geruchsaktiven Verbindungen ihre bildliche Vorstellungskraft zunutze gemacht. Alle Wahrnehmungen formte sie in Bilder um. Konnte sie eine gewisse Verbindung nicht direkt zuordnen, blätterte sie so lange durch Bilder in ihrem Kopf, bis sie fündig wurde.

An diesem Abend lag zusätzlich eine Weinbrandnote in der ihn umgebenden Luft. Er bot ihr seinen Arm an: »Soll ich dich zur Bushaltestelle begleiten?«

»Du brauchst mich wohl als Unterstützung. Du kannst selbst nicht mehr geradeaus laufen. Und jetzt lass mich in Ruhe«, ätzte sie zurück, wandte sich ab und ging. Sie bog nach rechts, um zunächst zum Chemiegebäude zu gelangen und dahinter in Richtung des westlichen Ausgangs zu gehen: der kürzeste Weg zum Bus. Sollte dieser Chauvi sehen, wie er nach Hause kam.

Mit dem ihr eigenen zielstrebigen Schritt durchquerte sie den Campus. In Gedanken war sie in ihrem Kopfkissen versunken, zu Hause in ihrem WG-Zimmer in der Vorstadt. Nur noch ein paar Minuten Fußweg, sieben Bushaltestellen und achtundsechzig Stufen, die in den vierten Stock führten, trennten sie von ihrem Bett. Den morgigen Tag, war sie sich sicher, verbrächte sie am See. Die Mitbewohnerinnen hatten diesen Termin vor einigen Tagen ausgemacht. Da die Prüfungsphase vorbei war, sollte das Zusammenleben wieder mehr in den Vordergrund rücken.

Das Rascheln im Gebüsch rechts von ihr ließ die Studentin anhalten. Sie blickte in die Dunkelheit, konnte jedoch nichts Auffälliges entdecken. Unbehagen keimte in ihr auf. Eine Fledermaus wirbelte pfeilschnell um ihren Kopf. Sie versuchte auf ihre Armbanduhr zu sehen. Den letzten Bus mochte sie um keinen Preis verpassen. Sabine wollte ihren Weg fortsetzen, als erneut ein Geräusch zu hören war. Wieder bemühte sie sich etwas zu erkennen. Einen Stein, den sie vom Boden aufhob, warf sie in die Dunkelheit. Sofort schoss ein Feldhase aus dem Dickicht. Sie lachte.

Von hinten zog plötzlich etwas an ihrer Umhängetasche. Ruckartig wurde sie nach hinten geworfen. Bis sie ein Geräusch von sich geben konnte, hatte sich eine Hand auf ihren Mund gepresst. Die andere Hand griff unsanft zwischen ihre Beine, woraufhin sie sich fast übergeben hätte. Sie spürte, dass ihre Füße die Bodenhaftung verloren, war sich aber nicht sicher, ob sie hochgehoben oder ohnmächtig wurde. Ihre Stirn streifte etwas. Ob es Blätter waren? Oder waren es weitere Hände? Sie konnte es nicht sagen.

Nur Augenblicke später landete sie unsanft bäuchlings auf dem Boden. Kaum hatte sich der Griff gelockert, versuchte Sabine sich trotz des vom Aufprall verursachten Schmerzes umzudrehen und aufzurichten. Der Versuch scheiterte. Mit brachialer Wucht schlug eine Handfläche in ihr Gesicht. Ihr Kopf verdrehte sich schmerzhaft weit zur Seite. Als ihr die Sinne schwanden, bemerkte sie den warmen, an Eisen erinnernden Geschmack in ihrem Mund. Woher sich das Blut den Weg durch ihr Gesicht bahnte, konnte sie nicht mehr ergründen. Die Ohnmacht ergriff Besitz von ihr.

Wie lange sie ohne Bewusstsein gewesen sein mochte, konnte sie nicht einschätzen. Zuerst nahm sie einen stechenden Schmerz im Kopf wahr. Sie merkte, dass sie mit der Brust auf der Erde lag. Als nächstes realisierte sie etwas in ihrem Mund, fühlte, dass die ganze Mundhöhle ausgefüllt war.

Ein übermäßiges Gewicht lastete punktuell auf ihr, sodass sie nicht fähig war, sich zu bewegen. Einen Augenblick verharrte ihre Wahrnehmung in einem Dämmerzustand, bis sie langsam und stetig zu sich kam.

Jetzt erst fühlte sie es. Er war von hinten in sie eingedrungen. Hektisch stieß er zu. Der Würgereflex setzte erneut ein. Mit einer Hand wurden ihr beide Arme knapp unterhalb ihrer Schulterblätter auf ihren Rücken gedrückt. Eine weitere Hand berührte seitlich ihre linke Brust. Jeder der eilig ausgeführten Stöße schmerzte mehrfach. Die Vagina, der Kopf, der Brustkorb, die Hände, das Gesicht – alles schmerzte. Jeder Stoß durchdrang sie wie eine Druckwelle. Überlebe ich diese Tortur? Wird er mich danach umbringen? Vielleicht ist es besser zu sterben, als es noch einmal zu erleben.

Als ihr Peiniger bemerkte, dass sie bei Bewusstsein war, erhöhte er seinen Druck auf ihren Oberkörper. Mit den Füßen versuchte sie den Täter zu erreichen, doch dieser gab sich davon unbeeindruckt. Durch die mit Tränen angefüllten Augen wollte sie ihn ins Visier nehmen, doch das linke Auge lag dem Boden zugewandt und das rechte konnte sich nicht an die Dunkelheit gewöhnen. Wie ein verängstigtes Tier in der hintersten und dunkelsten Ecke des Käfigs kam sich Sabine vor. Schmutzig. Schäbig. Klein und wertlos. Sie gab auf, lehnte sich nicht mehr auf, sondern ließ es über sich ergehen.

Irgendwann drückte sich das Geschlechtsteil noch ein letztes Mal schmerzhaft tief in sie hinein. Es folgte ein lautes Stöhnen.

Dies blieb von einigen Passanten in einiger Entfernung nicht ungehört. »Ficken für Frieden und Freiheit! Viel Spaß!«, konnte Sabine eine fremde Stimme hören. Während ein Lachen folgte, fiel der Oberkörper des schwer atmenden Kerls für einen kurzen Moment auf ihren Rücken. Eilig spannte sich der Mann und stand auf. Sie blieb regungslos liegen.

Das Geräusch seines Hosenreißverschlusses drang an ihr Ohr. Ihre Sinne ließen in ihrem Kopf Bilder entstehen: Krankenhausgänge, Urinproben, Aschenbecher und Erbrochenes. Den aufsteigenden Würgereiz konnte sie nur schwer unterdrücken.

Dreckverschmiert, mit zerrissenem Kleid, Abschürfungen und Blutergüssen war sie im Gebüsch liegen geblieben. Einzig den Knebel hatte sie sich aus dem Mund gezogen. Erst später hatte sie bemerkt, dass er ihr den Ärmel ihres eigenen Kleides in den Mund gestopft hatte. Regen hatte eingesetzt und sie durchnässt. So sehr sie sich gewünscht hatte, der Regen würde das Geschehene oder zumindest die Erinnerung daran wegspülen, so groß war die Enttäuschung über das Scheitern dieses Sehnens.

Als der Himmel begonnen hatte, seine dunkelblaue Farbe abzulegen, war sie zum Parkausgang gestolpert. An der Straße hatte sie ein Taxi angehalten. Der Fahrer hatte sie zwar verwundert angesehen, aber keine Fragen gestellt. Wortlos hatte er sie nach Hause gefahren.

Mit unzähligen Zyklen von Einschäumen und Abduschen versuchte sie, den an ihr haftenden Ekel loszuwerden. Weinend betrachtete sie ihren Körper, den sie – hätte sie nur gekonnt – zu gern zusammen mit dem kaputten Kleid abgestreift und in den Müll geworfen hätte.

Die Handgelenke waren blau. Die Lippe war aufgeplatzt, das linke Auge geschwollen. Die Nase schmerzte, ebenso der Rücken. Ihren Intimbereich blendete sie aus. Er bedeutete nichts als Unwohlsein für sie. Der kleinste Gedanke daran brachte den Impuls, sich zu übergeben, zurück.

Als sie sich im Spiegel in die Augen sah, schämte sie sich. Sie ließ die Hände vor ihre Blöße sinken, hüllte sich in ein Handtuch und flüchtete eilig mit gesenktem Kopf in ihr Zimmer. Hinter der verschlossenen Zimmertür vergrub sie sich schluchzend in ihrem Bett.

Wenig später klopfte es an der Tür. »Hey Süße. Wir wollen los. Kommst du?«

Sabine kauerte am Kopfende ihres Bettes mit der Decke über dem Kopf, den sie ablehnend schüttelte. Als ihre Mitbewohnerin die Frage wiederholte, wischte sie sich mit der Decke durch das Gesicht. Sie vermied es zu klingen, als ob sie weinte. »Ich muss noch ein bisschen schlafen«, gab sie zurück.

»Okay. Du weißt, wo wir sind. Bis später!«

Nur ein einziges Mal hatte der Lebensgefährte ihrer Mutter sie mit seinem schlechten Atem angeschrien. Markerschütternd hatte er sie angebrüllt. Die chauvinistischen und despotischen Züge des Mannes hatte Sabine als Kind nicht erkannt, und doch hatten sie ihre Spuren hinterlassen. Diese eine kurze Begegnung, die dazu geführt hatte, dass ihre Mutter die Beziehung auf der Stelle beendete, hatte die kleine Sabine schockiert. Er hatte sich über sie gebeugt, als sie ihre Mutter etwas fragen wollte. »Wenn ich mit der da rede, hast du still zu sein.«

Sabine war zu einem Gespräch der beiden dazugekommen, nachdem sie im Kinderzimmer der Drang nach etwas Süßem gepackt hatte. Der Ausbruch des großen, massiv gebauten Mannes war so plötzlich über sie hereingebrochen, dass sie zitternd vor dem Spülschrank gestanden hatte. Dann war sie mit zugehaltenen Ohren in ihr Kinderzimmer gerannt.

Die Macht, die er über das vierjährige Kind ausüben wollte, hatte er auch bei ihrer Mutter versucht durchzusetzen. Als Verlassene, Alleinerziehende froh darüber, Halt bei einem Mann zu finden, war Sabines Mutter die ersten Tage nachsichtig gewesen. Sabine wusste, dass in den folgenden Wochen der Beziehung ihrer Mutter Zweifel gekommen waren, ob der Mann der Richtige sei. Die negative Bestätigung hatte sie in jenem Moment erhalten und umgehend gehandelt. Die Mutter hatte sich verteidigen können, doch konnte Sabine den Vorfall nicht vergessen. Sabines Angst vor Männern, die keine Grenzen kannten, hatte damit begonnen.

Die Tür gab nicht nach, und die Türklinke schnappte nach oben. Wieder einmal. »Mach bitte auf«, sagte Ulrike ruhig, während sie verzweifelt das Türblatt ansah. »Du warst seit achtundvierzig Stunden nicht mehr draußen. Wir machen uns Sorgen, Sabine!«

Ulrike, die kleine Frau mit der wilden Lockenmähne und den sonst so ausgeprägten Grübchen, seufzte leise. Sabine war nicht am See erschienen. Die Mitbewohnerinnen hatten gehört, dass sie nach Tagesanbruch von der Semesterparty zurückgekommen war. Dass sie den Tag zum Schlafen genutzt hatte, war nur logisch gewesen. Da Sabine sich allerdings weder am Abend noch am darauffolgenden Tag in der Wohnung hatte blicken lassen, war jeder der vier WG-Bewohnerinnen klar: Etwas war geschehen.

Ulrikes Hand ruhte sanft auf der Tür. Gerade so, als könne ihre Freundin diese Berührung spüren.

Mit kurzen Antworten wie »Migräne!«, »Die rote Königin!« und »Wird schon!« hatte Sabine ihre Zimmernachbarin beruhigen wollen. Bis jetzt blieb die Antwort aus. Lauschend blieb Ulrike vor der Zimmertür stehen. Bewegte sich etwas? Enttäuscht und besorgt sank die Hand an der Tür entlang. Die Küche als Zentrum dieses kleinen Wohnuniversums im Blick, ging sie den Gang entlang. Es war an der Zeit, sich mit den anderen zu beraten, was zu tun war.

Klackend sprang der Riegel nun doch zurück, die Klinke senkte sich und die Tür sprang auf.

In Windeseile machte Ulrike kehrt. Sie stand in dem kleinen Raum, der Sabines Reich war. Der Schreibtisch, dessen Oberfläche übersät war mit kleinen und großen Notizzetteln. Das Bücherregal mit Fachliteratur über Chemie und Studienunterlagen in Ordnern und Heftern. Der alte Bauernschrank von Sabines Urgroßmutter, der mit Blumenmalereien verziert war. Das schmucklose Bett in der Ecke hinter der Tür. Alles sah normal aus. Bevor Ulrike Sabine entdeckte, die wie eine Beduinin in ihre Decke eingehüllt war, fiel ihr Blick auf den Mülleimer zwischen Bett und Schreibtisch. Dort ragte ein Fetzen Stoff hervor. Sie wollte eine Frage stellen, doch als sie zum Bett hinüber und in die geschwollenen Augen ihrer Freundin blickte, war die Frage vergessen. Überflüssig.

Minutenlang hatte Sabine in Ulrikes Armen geweint. Es schien, als wollte sie sich in Ulrike verkriechen, in ihr verstecken. Die Freundin hielt sie, versuchte sie jedoch nicht mehr aktiv zu berühren. Sabine hatte die sich der Schulter nähernde Hand weggeschlagen wie einen Schwarm Stechmücken.

Als das Weinen abebbte, merkte Ulrike, dass Sabines Atmung ruhiger wurde. »Wer?«, fragte Ulrike bemüht sanft.

Blitzartig und mit einem verängstigten Blick warf Sabine die Decke von sich, beugte sich an ihrer Mitbewohnerin vorbei und übergab sich in den Mülleimer. Der eigentümliche Geruch der Magensäure reizte auch Ulrike, die ein Würgen unterdrücken musste. Sofort entfernte sie den Mülleimer aus dem Zimmer und kehrte an Sabines Seite zurück.

Nach weiteren Minuten des Schweigens begann Sabine zu erzählen.

Einen Tag später hatte Ulrike Sabine dazu bewegen können, zur Polizei zu gehen. War sie anfangs noch relativ gefasst aufgetreten, hatte ruhig und detailliert die Geschehnisse zu Protokoll gegeben, war sie mit jeder Zwischenbemerkung des Beamten, der ihre Anzeige aufnahm, kleiner geworden.

»Und das waren nicht irgendwelche ‚Spielchen‘, die Sie da gespielt haben?«, bekamen Sabine und Ulrike zu hören. »Wenn Sie drei Tage brauchen, um eine Anzeige aufzugeben, dann spricht das nicht gerade für Sie«, meinte der Polizist. »Es war also definitiv nicht einvernehmlich?«

Bei der Frage, ob sie den Täter erkannt hatte, konnte Sabine nur noch vor sich hin stammeln: »Also… erkannt… naja… also… nein… aber… also vielleicht… doch… erkannt… aber… nein… Nein!«

»Ja, was denn jetzt?«, herrschte sie der Polizeibeamte an. »Haben Sie ihn erkannt oder haben Sie ihn nicht erkannt?«

Die Tränen kamen einfach, füllten ihre Augen, bis sie überliefen. »Ich… ich habe ihn nicht gesehen… nur… nur… Ich habe ihn am Geruch erkannt.«

Der Polizist schüttelte fassungslos den Kopf. »Die Geschichte wird ja immer besser. Jetzt wollen Sie ihn am Geruch erkannt haben. Erst drei Tage warten, bis man zur Polizei geht und dann den Täter am Geruch identifiziert haben wollen. Sie wollen uns doch hier auf den Arm nehmen, oder? Sie wissen hoffentlich, was für Folgen eine Falschaussage für Sie haben kann?«

Ulrike hatte sich als stumme Begleiterin bisher zurückgehalten, aber nun neigte sie sich im Sitzen nach vorn und taxierte den Beamten. »Wie reden Sie mit ihr? Können Sie bitte objektiv die Anzeige aufnehmen und Ihrer Arbeit nachgehen?«

Der bärtige Beamte lehnte sich mit erhobenen Augenbrauen zurück. »Sie wollen mir also sagen, wie ich meine Arbeit machen muss? Das ist Beleidigung einer Amtsperson.« Er glaubte wohl, die Diskussion auf diese Weise beenden zu können, doch Ulrike ging dagegen.

»Sie können mich wegen Beamtenbeleidigung anzeigen, wenn Sie dieser Frau zugehört haben. Und wenn Sie schon nicht in der Lage dazu sind, zu fragen, wie sie diesen Mann erkennen konnte, dann machen Sie es wenigstens jetzt, nehmen Sie den Namen des Kerls in Ihre beschissene Anzeige auf und kümmern Sie sich drum!«

Grimmig dreinblickend setzte sich der Polizist an seine Schreibmaschine. »In was für Zeiten leben wir eigentlich, dass ich mir sowas bieten lassen muss?«

Ulrike schlug die Beine übereinander, stützte den Arm auf das Knie und legte den Kopf in die Hand: »Im Jahr 1988 leben wir. In den Zeiten, in denen Männer schon lange verstanden haben sollten, dass Frauen den gleichen Rang und Wert haben wie Männer. In einer Welt, in der es an der Zeit ist, dass es egal ist, ob sich ein Mann inner- oder außerehelich an einer Frau vergreift. In Zeiten…«

»Sind Sie mit Alice Schwarzer verwandt?«, wurde sie unterbrochen. »Das hält man im Kopf nicht aus.«

Zornig sprang Ulrike auf.

»Schon gut!«, beschwichtigte er sie. »Ende der Diskussion. Ich muss hier noch eine Anzeige zu Ende aufnehmen.« Mit diesen Worten wandte er sich wieder Sabine zu. »Was haben Sie bemerkt, und wen glauben Sie erkannt zu haben?«

Sie erklärte in kurzen Worten, dass sie angehende Chemikerin sei und den Geruch eindeutig ihrem Kommilitonen Thomas Darft zuordnen konnte. Die genauen Kontaktdaten hatte Ulrike über das Telefonbuch recherchiert. Sie reichte dem Polizisten den kleinen Notizzettel. Nach der Unterschrift des Anzeigeprotokolls verließen sie die Wache.

2005

Die Beschuldigung aufgrund des Geruchs wurde seinerzeit angezweifelt, Aussage hatte gegen Aussage gestanden. Thomas Darft hatte zu Protokoll gegeben, er habe Sabine mehrfach zurückgewiesen, obwohl sie sich unverkennbar an ihm interessiert gezeigt hätte. »Sie will mir das alles nur aus Rache anhängen«, hatte er zu Protokoll gegeben.

Obendrein hatte er sich ein Alibi für die Tatzeit besorgt. Angeblich habe er bis in die Morgenstunden mit seinen Freunden im Haus der Studentenvereinigung gefeiert. Übereinstimmend hatten sie ihn gedeckt. Er war auf ganzer Linie damit durchgekommen. Ulrike war ihm noch ein einziges Mal begegnet, hatte ihm mehrere wüste Beschimpfungen an den Kopf geworfen, doch er hatte nur gelacht: »Du spinnst! Genau wie Sabine.« Und jetzt, siebzehn Jahre später, stand er in ihrem Lokal.

Beide Hände umklammerten die Edelstahlarbeitsplatte, an der sie rücklings lehnte. Ihre Hände waren kalt und blutleer. Zitternd stand sie da. Bebend und völlig im Unklaren darüber, was sie tun sollte. Es war ihr bewusst, dass sie sich nicht vor ihm verstecken konnte, doch wie sollte sie ihm gegenübertreten? Die Erinnerung an diesen Abend war so präsent, dass sie glaubte, die Schmerzen erneut zu spüren. Hektisch flog ihr Blick durch die Küche. Nicht wissend, was ihre Augen eigentlich finden wollten, suchte sie alle Gegenstände ab.

Sie hörte, wie sich Joachim, einer ihrer Stammgäste, hinter die Theke begab, um dem neuen Gast ein Bier zu zapfen. Wenn es in dem kleinen Gastraum hoch herging und Sabine in der Küche Mühe hatte, alle Gerichte auf den Punkt durch den Pass zu bekommen, übernahm Joachim die Theke. Bisher war er immer im richtigen Moment aufgetaucht. Er stellte keine Fragen, er stellte keine Ansprüche. So lange es nötig war, half Joachim, um sich nach geleisteter Hilfe, wie ein normaler Gast, wieder vor die Theke zu setzen.

Sein heutiger Einsatz verschaffte Sabine ein wenig Zeit. Sie besann sich auf das, was man ihr zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins beigebracht hatte. In Sunzis ›Die Kunst des Krieges‹ begann der Autor mit der Mahnung, dass Krieg der Weg zum Weiterbestehen oder zum Untergang sei. Auf dieser Mahnung fußte der Ansatz einer Gesprächstherapeutin. Oder hatte sie diesen Gedanken beim Vortrag eines Unternehmensberaters gehört? Sie war sich nicht mehr sicher, aber sie kannte das Büchlein mittlerweile in- und auswendig. »Umsichtiges Reagieren bringt Erfolg. Eiliges Handeln führt ins Verderben. Sei weise und mutig, doch zugleich streng und wohlwollend.« Diese Mantras hatte man ihr mit auf den Weg gegeben. Im Laufe der Zeit hatte Sabine gelernt, diese auf unzählige Alltagssituationen anzuwenden. Wusste sie nicht weiter, brachte sie sich zunächst zur Ruhe, konzentrierte sich auf die Situation und tat dann den nächsten Schritt. Oftmals hatte ihr dieses Handeln geholfen.

Einen tiefen Atemzug später entschied sie: Ich muss mich ihm stellen. Es gibt sogar keine bessere Situation als in der Anwesenheit von Dritten. Das schützt mich. Allerdings schützt das auch ihn. Sabine stutzte. Das schützt auch ihn? Wofür brauchte er Schutz? Schutz vor mir? Ausgerechnet er? Kann ich ihm gefährlich werden? Sie schüttelte den Gedanken ab.

Wieder waren ihre Augen unterwegs durch die Küche, doch diesmal registrierte sie die Gegenstände, die ihr Unterbewusstsein in Betracht zog: das Filetiermesser. Den Fleischerhaken. Das Fleischbeil. Die Fritteuse. Den Gefrierschrank … selbst die Schere für die Küchenkräuter betrachtete sie plötzlich mit anderen Augen. Ein Grinsen huschte über ihr Gesicht, begleitet von dem Gedanken: Was ich damit alles machen könnte! Sabine schüttelte kräftig den Kopf und nahm einen tiefen Atemzug. Sind das wirklich meine eigenen Gedanken?

In all den Jahren hatte sie ihre Erinnerungen verdrängt, sie hatte sie vergessen wollen. Am besten auslöschen. Jetzt dachte sie darüber nach, ihn auszulöschen. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, als säßen ein Engel und ein Teufel auf ihren Schultern.

Der Engel war die gute alte Sabine. Jene Frau, die alles an diesem Vorfall auf sich bezog, sich die Schuld gab und sich mit all den Folgen in ihrer eigenen kleinen Welt auseinandersetzte. Jene Frau, die gezeichnet war, gelitten hatte und sich nur langsam in ein völlig verändertes Leben zurückkämpfte. Die Frau, die sich mit der Veränderung abgefunden hatte. Die es hinnahm, dass es nicht nach ihrem Plan ging. Dieser Engel wollte alles ruhen lassen, sich nicht mit der Vergangenheit anlegen. So war Sabine. So kannte sie sich.

Der Teufel auf der anderen Schulter war ihr unbekannt. Solche Gedanken hatte sie nie gehegt. Sie waren ihr fremd, fühlten sich jedoch nicht befremdlich an. Der teuflische Vorschlag Jetzt ist deine Zeit gekommen! stieß bei ihr auf großen Anklang. Der Gedanke fühlte sich gut an. Er fühlte sich richtig an. Allein diese Tatsache bereitete ihr Unbehagen. Warum gefiel ihr der Gedanke? Vielleicht habe ich all die Jahre falsch damit gelegen, dass ich irgendwie schuld bin an dem, was mir passiert ist. Dass Thomas deswegen unbehelligt davongekommen ist. Vielleicht bin ich gar nicht schuld daran? Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, es ihm heimzuzahlen.

Sie wollte Rache. Sie wollte ihm die Schmerzen mit gleicher Münze heimzahlen. Die Frage war nur: wie? Sie konnte nicht mit dem Fleischbeil hinausstürmen und ihm ein Körperteil abtrennen. Sabine verabscheute Brutalität in jeder Beziehung. Sie hatte Brutalität erfahren und verachtete solches Verhalten, egal, ob es um Beziehungen, Gruppenrivalitäten oder Krieg ging. Gewalt hatte stets das letzte Mittel zu sein. So hatte es Sunzi postuliert.

Mitten in die Überlegung hinein, wie sie es schaffen könnte, subtil vorzugehen, platzte Joachim in die Küche: »Du, Sabine, kommst du heute noch mal raus? So viel ist doch gar nicht los.«

»Ich muss für morgen etwas vorbereiten«, log sie eilig.

»Okay. Einem Gast habe ich ein Bier hingestellt. Er möchte auch etwas essen.«

Sie wischte sich die schweißnassen Hände an dem Handtuch neben der Küchentür ab, atmete tief durch und räusperte sich. »Ich bin schon unterwegs.«

Auf dem Weg zum hungrigen Gast stockte sie erneut. Erkannte Thomas sie, hatte sie ihre Chance verspielt. Doch sie musste es riskieren. Sie wollte ihm noch einmal gegenübertreten. Falls er sie erkannte, fiele ihr gewiss das Richtige ein. Die Gäste schützen ihn und mich. Bis zum Hals pochte ihr Herz. Den schwer gehenden Atem versuchte sie wegzulächeln. Sie atmete durch den Mund, denn sie war sich nicht sicher, wie ihre Nase und ihr Magen reagieren würden.

Siebzehn Jahre waren vergangen. Das Abbild einer Götterstatue war vollends aus dem Leim gegangen, hatte einen Stiernacken sowie einen übermäßigen Bierbauch bekommen. Massig. Bullig. Die Haare waren immer noch lang, aber ungepflegt und fettig, die Schläfen mittlerweile grau. Nichts erinnerte mehr an die blonde leichte Mähne von damals. Das Gesicht glich einer Kraterlandschaft. Die Aknenarben waren deutlich zu sehen und die Haut immer noch fettglänzend. Als er seinen Finger auf die Karte legte – offenbar um das ausgewählte Gericht bestellen zu können, ohne es direkt wieder zu vergessen –, erreichte sein Geruch ihre Nase. Dieser Thomas-Geruch, den sie vor wenigen Minuten nur als Hauch wahrgenommen hatte. Er lag unwiderlegbar in ihrer Nase.

Der Geruch war unverändert. Das Rauchen hatte er nie eingestellt. Der Zeigefinger, der auf einer ihrer liebevoll handgeschriebenen Speisekarten ruhte, wies eine gelbliche Färbung auf. Krankenhaus, Aschenbecher, Urinproben. Das letzte Bild versuchte sie auszublenden.

»Was darf es sein, der Herr?« Er sah nicht zu ihr auf. Begleitet von einem knurrenden Laut deutete er auf die Karte. Da streifte sie ein Gefühl, dem sie spontan nachgab.

»Die Schweinelende ist leider aus. Ich kann Ihnen stattdessen ein Lammfilet anbieten.«

»Können Sie das empfehlen?« Zum ersten Mal sah er auf. Nicht ohne Angst sah Sabine in seine Augen, suchte eine Reaktion. Doch sie fand keine. Dieser Mistkerl kann sich nicht einmal an mich erinnern. Er hatte die Vergangenheit weggeworfen wie ein altes, zerfleddertes Papiertaschentuch. Sie fühlte einen tiefen Stich im Herzen.

Gleichzeitig beruhigte es sie, denn so konnte sie ihren spontanen Gedanken umsetzen. Sie nickte. »Na dann«, brummte er und begann ihr zuzulächeln. Eilig wandte sie sich ab, bevor ihr Mageninhalt doch einen Ausbruchsversuch startete. Er hält sich nach wie vor für unwiderstehlich, deutete sie das Entblößen seiner gelben Zähne.

Der ehemalige Schwimmer flirtete, wo er nur konnte. Keine Gelegenheit ließ er ungenutzt. Inzwischen erlagen Frauen seltener seinem Charme. Bisher war es ihm gelungen, diese Seitensprünge vor seiner Frau geheim zu halten.

Geheimnisse hatte er im Laufe seines Lebens einige angehäuft. Sein Größtes war jedoch, dass er die Diplomprüfung zum Chemieingenieur geschafft hatte. In Fächern, die ihm leichtfielen, stellten die Prüfungen keine Hürde dar. Zwei wichtige Prüfungen bestand er im zweiten Anlauf und mit einiger Unterstützung von Freunden.

Freunde! Seine eigenwillige Definition dieses Begriffs wich stark von der landläufigen Ansicht ab. Freundschaft beruhte seinem Empfinden nach nicht auf Gegenseitigkeit, Vertrauen, Hilfe und Ehrlichkeit. Jeder in Thomas‘ Umfeld, der ihm etwas schuldete, wurde von Thomas als Freund tituliert.

Er verstand es, einen geleisteten Gefallen in eine Drohung umzukehren. Im Laufe der Zeit hatten alle Freunde diesen Druck zu spüren bekommen.

Mit dieser Fähigkeit hatte er sich Peter auf seine Seite geholt: ein Kommilitone, der Lehramt in den Fachrichtungen Chemie und Physik studierte. Sie kannten sich aus der Gymnasialzeit.

Als Peter sich in zwei Beziehungen befand und dies aufzufliegen drohte, hatte er Thomas aufgesucht und ihn gebeten, ihm für eine der Frauen ein Alibi zu geben. Dass der Athlet seinerseits das Alibi genutzt hatte, um mit der allein gelassenen Freundin zu schlafen, hatte er unterschlagen. Seine Figur punktete bei einigen Frauen, die er bereitwillig zu sich einlud.

Mit dem Chemie-Ass Richard war es ähnlich verlaufen. Ihm hatte er geholfen, einem ungeliebten Nachbarn einen Denkzettel zu verpassen. Er hatte dabei Schmiere gestanden. Daraufhin war es Richard gewesen, der neben seiner eigenen auch die Diplomarbeit von Thomas Darft hatte schreiben dürfen. Derweil Richard unter dieser Aufgabe zu ächzen hatte, war sein Freund bei unzähligen Schwimmwettbewerben angetreten und hatte nächtelang Partys gefeiert. Richards Freundin hatte seit Längerem ein Auge auf den Schwimmer mit der trainierten Figur geworfen, und so hatte es nicht lange gedauert, bis er sie mit den Worten einlud: »Richard hat ja keine Zeit für dich.«

Auf einer Party vor der Stadt hatte Thomas mehr als ein Bier zu viel gehabt. Daraufhin hatte Stefan das Auto nach Hause gefahren. Kurz vor der Darftschen Garage streifte der Chauffeur durch eine kleine Unachtsamkeit den Kotflügel eines parkenden Wagens. Hastig stellten sie das Auto in der Garage ab und beseitigten mögliche Spuren an dem anderen Fahrzeug. Stefan dachte wohl zunächst, die Sache hätte sich damit erledigt. Doch Thomas machte Stefan bald klar, dass er für den Schaden aufzukommen habe, denn er war der Verursacher gewesen. Das Argument, Thomas sei nicht mehr fahrtüchtig gewesen, wischte er vom Tisch. »Ich hätte auch ein Taxi genommen.«

So hatte er sich den Schaden bezahlen lassen, der am Wagen des Großvaters entstanden war. Für den zusätzlichen Freundschaftsdienst, nicht zur Polizei zu gehen, hatte der sogenannte Freund im Laufe der folgenden Jahre diverse Forderungen gestellt. Das Auto war vom gezahlten Geld nicht repariert worden.

Nicht immer stimmten die Freunde sofort mit Thomas überein, seinen Gegenleistungserwartungen entsprechen zu müssen. Mittels einiger Einschüchterung sowie dem ein oder anderen manuellen Eingriff in das Wohl seiner Freunde kam er aber stets ans gewünschte Ziel.

Lediglich Till, sein kleiner, schüchterner Bruder, hatte sich seinen Beeinflussungen auf tragische Weise entziehen können. Nachdem dieser sich, unter der Mitwisserschaft und Hilfe seines volljährigen Bruders, eines späten Samstagabends mit fünfzehn aus dem elterlichen Haus zu einer Party geschlichen hatte, war Till fest in Thomas‘ Hand gewesen. Jede winzige Gelegenheit nutzte Thomas aus, um den drei Jahre jüngeren Bruder in die Pflicht zu nehmen. Die Gefühle des unterdrückten Bruders interessierten ihn nicht einen Moment.

Als Thomas eines Tages wieder versuchte, bei Till Geld zu erpressen, lief der Zweitgeborene davon. Zwei Nächte kam Till daraufhin nicht nach Hause. Am folgenden Nachmittag standen zwei Polizisten vor der Tür. Eine bleiche und verstörte Frau Darft bat die Beamten herein. Mit betrübter Miene teilten sie Thomas und seiner Mutter mit, dass Till am Tag zuvor an einer Bahnlinie vor der Stadt Suizid begangen hatte. Beide Eltern benötigten viele Jahre, um diese – für sie – völlig grundlose Tat zu verarbeiten.

Thomas erklärte sich bereit, statt seiner Mutter die Polizei für die Identifizierung zu begleiten. Vor der Abfahrt suchte er noch unbemerkt die Auto-Spardose seines toten Bruders, fand sie und sicherte sie, während seine Mutter am Telefon saß und die Todesnachricht ihrem Ehemann überbrachte.

Ohne jegliche Gefühlsregung waren Thomas‘ Blicke zum letzten Mal über das starre Gesicht seines Bruders gewandert, als der Mitarbeiter der Pathologie vorsichtig das Tuch über dem Gesicht der Leiche gelüftet hatte. In Gedanken hatte er ihm noch einmal Sackratte! zugerufen. Danach war er seelenruhig von der Polizei zu einer Freundin gefahren, um sie zu beglücken.

Seine Gefühlskälte vermochte Thomas nicht einzuordnen. Seit er zu Beginn der Mittelstufe mehrere Jahre in einem Internat verbracht hatte, war ihm die Empathie verloren gegangen. Bei seiner Mutter wurde Mitte der Siebzigerjahre Krebs diagnostiziert. Da im näheren Umfeld keine Verwandten lebten und der Vater arbeiten musste, blieb Till bei seiner Mutter, während Thomas in das Schülerheim ging. Heimweh zerfraß ihn. Die Lehrerin wies ihn immer wieder zurecht. Verbal und auch körperlich. Er hatte im Internat Geborgenheit gesucht. Vergeblich.

Mit jeder Frau, mit der er schlief, war er erneut auf der Suche nach jemandem, der ihn verstand. Er war ein Suchender, der nicht artikulieren konnte, was er suchte. Gefühle wie Zuneigung und Vertrauen sagten ihm nichts mehr. Er konnte sie nicht einordnen. Sein Leben kannte nur den Angriff, die Flucht nach vorn. Die Unsicherheit darüber, dass er andere Menschen nicht verstand, ihre Gefühle nicht einordnen konnte, verbarg er. Die Fähigkeit, Empathie sowie Sympathie zu empfinden, fehlte ihm. So suchte sich der Einzelgänger andere Wege, um »Freunde« zu finden.

Alle seine Freunde hatte er im polizeilichen Ermittlungsverfahren um die angezeigte Vergewaltigung von Sabine Schneidermann als Zeugen angeführt. Keiner von ihnen hatte an diesem Abend Thomas tatsächlich dauerhaft gesehen. Sie alle bereuten mittlerweile wohl, mit ihm »befreundet« zu sein. Sie hatten sich selbst während der Konfrontation mit der Polizei jedoch nicht anders zu helfen gewusst, als seinen Anweisungen zu folgen.

Es gab für ihn keine Freundschaften auf Dauer. Der Kontakt zu Richard war nach der Diplomübergabe sofort abgebrochen. Er hatte seine Schuldigkeit getan. Peter hatte noch einige Zeit studiert, wodurch auch ihre Berührungspunkte weniger wurden. Stefan wollte den Abschluss seiner Zahlschuld schriftlich verbrieft bekommen, hatte jedoch stattdessen eine blutige Nase erhalten. Erst als Stefan seine Freundin Petra verließ und der athletische Schwimmer somit freie Bahn hatte, um mit ihr anzubandeln, wurde er aus dessen Seilschaft entlassen.

Die Suche nach einer Arbeit war schwierig gewesen. In einem Auftragslabor war er zwar eingestellt worden, doch noch innerhalb der Probezeit fand er sich auf der Straße wieder. Sein Chef ließ sich nicht erpressen. Das Fehlverhalten gegenüber einer Kollegin war unverzüglich sanktioniert worden. Mehrere Bewerbungen und Aushilfsjobs folgten. Viele Wochen später war die Information zu ihm gelangt, dass händeringend Lehrkräfte für naturwissenschaftliche Fächer gesucht wurden. Kurz entschlossen war er an die Universität zurückgekehrt, um die für das Lehramt notwendigen Prüfungen abzulegen. Der erste alte Bekannte, der ihm auf dem Campus über den Weg gelaufen war, war Peter. Von diesem Wiedersehen an hatte der Chemiker gewusst, dass er in Zukunft als Chemielehrer ein geregeltes Einkommen hätte. Dafür ließ er Peter sorgen.

Die Lehrerlaufbahn war nicht seine Erfüllung gewesen, doch er hatte es geschafft, zumindest einige Schüler für die Naturwissenschaften zu begeistern. Ob seiner ihm eigenen Art waren es ausschließlich männliche Jugendliche. Die Verbeamtung als Lehrer an einer Mittelstufenschule war schneller als erwartet gekommen. Petras Schwangerschaft ebenfalls. Nach dem Tod des Vaters 1995 und dem zunehmenden Verfall der traumatisierten Mutter hatte Thomas mit seiner kleinen Familie das Elternhaus übernommen und Mutter Darft im alten Partykeller einquartiert.

Seit dieser unfreiwilligen Umsiedlung war das Verhältnis zwischen Mutter Darft und ihrem Sohn nicht mehr dasselbe. Verständnislos, fast schon brachial war ihr Sohn damals vorgegangen und hatte während eines Kuraufenthalts Fakten geschaffen: das Haus übernommen, teilweise Möbel entsorgt, Erinnerungsstücke verkauft und die eigene Mutter nach unten verbannt. »Du willst schließlich bei deinem Enkelkind sein, oder nicht?« So hatte die lapidare Antwort gelautet, als Frau Darft in ein nicht mehr wiederzuerkennendes Haus zurückgekehrt war. Laut Testament war Thomas der Eigentümer.

Der plötzliche Tod ihres Gatten hatte Mutter Darft sehr zugesetzt. Die Kur hätte ihr Energie bringen sollen, neue Perspektiven und neuen Lebensmut. Mit dem Betreten des Hauses waren all diese Bemühungen obsolet geworden. Es mangelte ihr an Kraft, sich ihrem Stammhalter zu widersetzen und ihr Leben selbst zu bestimmen.

Den Enkel Robert sah sie nur selten. Thomas hatte angeordnet, dass »die Verrückte da unten« nicht viel Anteil an ihrem Familienleben haben sollte.

Viele Schüler mochten diesen großen, rauchenden Lehrer nicht. Mit dem Stoff, den es zu vermitteln galt, konnte er umgehen. Darin war er sicher. Doch der Umgang mit den Schülern gestaltete sich schwierig. Vor allem, wenn man ihm entgegentrat. Dann schaltete er in den Verteidigungsmodus. Mit Freude gab er seinen Schülern, besonders den Schülerinnen, schlechtere Noten, als sie verdient hatten und diskutierte mit den Eltern. Jedoch nur, um den Erziehungsberechtigen eindringlich klar zu machen, dass er als Lehrkraft am längeren Hebel saß. Subtil tat er das, mit kleinen Gesten. Seine Körperhaltung war in all diesen Zusammenkünften ein und dieselbe. Mit verschränkten Armen lag er in seinem Stuhl, lehnte sich weit nach hinten und sah verächtlich auf sein Gegenüber herab. Die vorderen Stuhlbeine schwebten knapp über dem Boden des Klassenzimmers. Hatte er einen Vater vor sich, griff er zu dieser Methode, wenn das Gespräch festgefahren war. Minutenlang saß er schweigend da und kippelte mit dem Stuhl, stellte sich vor, wie er ein kühles Bier dabei trank, derweil das Elternteil auf ihn einredete. Amüsiert sah er den Männern zu, wie sie unruhig wurden. Die Steigerung erfuhr diese Nervenprobe darin, dass Thomas seinen rechten Arm aus der Verschränkung löste und mit dem Zeigefinger das Ohrläppchen hin und her schwingen ließ, unterdessen er die Lage aus seiner Sicht schilderte.

Wenn er es mit einer Mutter zu tun hatte, war es meist einfacher. Hier funktionierte seine Strategie der Einschüchterung durch Angriff. Hin und wieder, wenn er sich der Verunsicherung seiner Gesprächspartnerin sicher wähnte, machte er nebulöse Offerten, mit der die Mutter die mündliche Note ihrer Tochter anheben könnte. Die interessierte Frage, wie denn diese Möglichkeit aussähe, beantwortete er mit der Bemerkung »Mündliches für Mündliches«. Nur einige wenige hatten keine Skrupel und ohneUmschweife Gebrauch von diesem Angebot gemacht. Die Mehrheit hatte empört den Raum verlassen, um sich beim nächsten Gespräch über die fortschreitende Notenverschlechterung zu echauffieren. Nur zwei Frauen hatten eine Beschwerde bei der Schulleitung eingereicht, die von ihm als Diffamierung und Demontage abgetan wurde.

Thomas hatte sich mit seinem Leben arrangiert. Er war sich sicher, es hätte ihn schlimmer treffen können. Dass sein Leben auf dem Leid und der Arbeit anderer gebaut war, interessierte ihn nicht; vielmehr: diese Tatsache existierte in seiner Wahrnehmung nicht.

Der inzwischen fünfzehnjährige Robert hatte Angst vor seinem Vater. Das vor kurzem diagnostizierte Asperger-Syndrom erklärte die Schüchternheit des Sohnes, entschuldigte es jedoch für den empathielosen Vater nicht. Robert lebte wie seine Großmutter abgekapselt in seinem Zimmer, verschlang naturwissenschaftliche Bücher und Fernsehsendungen.

Diese Neigung war die einzige Eigenschaft seines Sohnes, die der Vater je zu schätzen wusste. Mit dem weichen, wachsamen und scheuen Sohn wusste er nie umzugehen. Seine eigene Unsicherheit im Umgang mit Robert war für Thomas unerträglich. Seine forsche, undiplomatische Art trieb Robert von sich weg und weiter in die Angst.

In der einsetzenden Pubertät, in der sich Robert seit einiger Zeit befand, sprach er ihn mehrfach auf Mädchen, auf die ersten Liebeleien und den ersten Sex an. Je fordernder die Fragen waren, desto unangenehmer war es für Robert, den schlanken, braunhaarigen Lockenkopf mit dem markanten Leberfleck im Gesicht. Die ausbleibende Antwort stachelte den Vater umso mehr an.

Roberts Zimmer war abgedunkelt, mit herabhängenden dunklen Tüchern und Laken, zu einem undurchsichtigen Dschungel gemacht, durchdrungen von einem Duft nach frischen Äpfeln. Diese grünen, leicht säuerlichen Früchte mussten jederzeit für ihn verfügbar sein. Sie bildeten sein Grundnahrungsmittel. War sein Vater nicht zu Hause, konnte er unbehelligt in der Speisekammer Nachschub holen. Thomas‘ Ansicht nach sollte der Junge etwas Anständiges essen.

Petra Darft stand zu ihrem Sohn, doch auch sie konnte sich nicht gegen ihren Mann durchsetzen. Sie hatten Robert gezeugt, waren rasch zusammengezogen und hatten geheiratet, was jedoch dem Druck der beiden Väter geschuldet gewesen war. Bald nach der Hochzeit war sich Petra bewusst geworden, in was sie da hineingeraten war. Thomas war es gewesen, der ihre Rückkehr aus dem Mutterschutz verhindert hatte. Mit, wie er es genannt hatte, sanftem Druck. Es gäbe im Haushalt genug Arbeit, und dieser sollte sie Vorrang einräumen, bevor sie über die Wiederaufnahme ihres Berufs nachdachte.

Solche Repressalien waren in Petras Leben allgegenwärtig gewesen. Sie war von einem Vater, der sein mit dem Katholizismus begründetes Welt- und Wertebild mit sanftem Druck an die Tochter weitergegeben hatte, an einen Mann geraten, der seine chauvinistische Anschauung in gleicher Weise in sie einmassierte. Um dem einen zu entkommen, hätte sie sich zwangsläufig dem anderen stellen müssen. Wollte sie ihren Mann verlassen, übte der Vater Druck aus. Wollte sie sich von ihren Eltern lossagen, verwehrte ihr Mann bereits den kleinsten Ansatz. Schließlich waren sie gute Geldgeber für ihren Enkel Robert.

Thomas hatte erreicht, dass das Konto, auf welchem Oma und Opa für den Nachwuchs ansparten, unter seiner Vollmacht stand. Petra hatte keinen Zugriff auf das Sparbuch erhalten, und Thomas hob fleißig Geld ab, um seinen eigenen Bedürfnissen jedweder Art nachzugehen. Das sollte Petra jedoch erst in den nächsten Tagen herausfinden.

Einige Anstrengung kostete es Sabine, mit der ihr sonst gewohnten Sorgfalt und Begeisterung vorzugehen, während sie das Essen für den inzwischen unförmigen, ehemaligen Athleten zubereitete. Denk an Sunzi, versuchte sie sich zu beruhigen.

Sie wollte, dass er sie noch einmal besuchte. Diese Eingebung hatte sie ereilt, als Thomas die Lende hatte bestellen wollen. Sie konnte sich nicht wirklich erklären, warum sie auf ein Wiedersehen hoffte. Jetzt holt mich nicht nur die Vergangenheit ein, sondern auch noch das Stockholm-Syndrom, schalt sie sich innerlich.

Wieder kam ihr eine Idee, dann suchte sie nach Zettel und Stift.

Als sie wenige Minuten später das zartrosa gebratene Lammfilet in Tranchen schnitt und auf dem Teller platzierte, war sie mehr als zufrieden; auch wenn sie sich sicher sein konnte, dass Thomas diese kulinarische Leistung in keiner Art und Weise zu schätzen wusste. Es würde ihm sicherlich schmecken, darauf konnte sie wetten.

Die fünf Streifen des saftigen Lammfleischs richtete Sabine gefächert auf dem Teller an. Darunter ruhte ein Spiegel aus einer dunklen Rosmarin-Waldbeersauce. Sautierter Broccoli mit Mandelsplittern und zerlassener Salzbutter, hausgemachte Pappardelle und ein kleines Salatbouquet umrahmten das Fleischgericht.

Wieder klopfte ihr Herz, als sie sich ihrem Gast näherte.

Der Teller hatte die Tischplatte noch nicht länger als einen Wimpernschlag berührt, da rammte der sie anekelnde Gast die Gabel in eine der Filetscheiben und stopfte sie sich in den Mund. Ohne ein Wort entfernte sich die Köchin vom Tisch. Ob es unhöflich war oder nicht, das war ihr egal. Womöglich hatte er sie nicht einmal registriert, sondern nur das Essen im Blick gehabt. Bis die Gastwirtin wieder hinter der Theke stand, war das gesamte Gericht durchpflügt, durchmengt und stark dezimiert. Es ging ihm lediglich um die Nahrungsaufnahme. Kein Gedanke an Geschmack, an Genuss oder Ähnliches. Mit der Gabel schaufelte er das Essen in wenigen Minuten vom Teller wie aus einem Trog.

Als er endlich die Rechnung orderte, war Sabine erleichtert. Noch zwei Bier hatte er in der gleichen Geschwindigkeit, wie er das Essen verschlungen hatte, getrunken. Sie legte ihm den Notizblock hin, damit er sich von der Richtigkeit der Rechnung überzeugen konnte. »Fünfundzwanzig, achtzig bitte. Und noch eine kleine Entschuldigung für die ausverkaufte Schweinelende.« Eine logische Begründung zu nennen, warum sie ein kleines Blatt Papier vorbereitet hatte, war Sabine nicht im Stande gewesen. Das undefinierte Gefühl hatte sich mit der Zeit zu einem Plan ausgeformt: Er sollte ihr Lokal erneut aufsuchen.

Sie reichte dem leicht angetrunkenen Gast das gefaltete Blatt. »Ein Gutschein für eine Portion Schweinelende. Aber bitte rufen Sie vorher kurz an und vergewissern Sie sich, dass wir welche dahaben.« Ihr Lächeln geriet zu einer Grimasse, doch Thomas wühlte in seinem Portemonnaie. Er legte fünfundzwanzig Euro auf den Tisch und warf knurrend noch eine Ein-Euro-Münze auf die drei Scheine.

Er stand auf und drückte sich unangenehm nah an Sabine vorbei. »Stimmt so!«, knurrte er und steckte den Gutschein in die hintere Hosentasche.

Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, stürmte Sabine bleich zur Toilette und übergab sich.

***

Schweinelende im Amarettinimantel mit Portweinzwiebeln und Spitzkohl

***

2005

Müde schielten ihre Augen über die Ecke des Kopfkissens und suchten den Wecker. Die Arbeit der vergangenen Monate zehrte an Sabine. Seit sie das kleine Lokal Stadtpark-Rast 1999 eröffnet hatte, war sie knapp bei Kasse gewesen. In den letzten zwei Jahren hatte sich die Lage zugespitzt. Als sie über der letzten Steuererklärung gesessen hatte, war sie sich bewusst geworden, dass sich etwas ändern müsse. Schweren Herzens hatte sie beschlossen, einen weiteren Ruhetag einzuführen. Seit Januar öffnete sie von Donnerstag bis Montag die kleine Gaststätte gegenüber der städtischen Grünanlage. Die beiden schwächsten Tage nutzte sie für Einkäufe und Vorbereitungen.

Mehrfach hatte sie versucht, bei ihrer Bank einen Kredit zu bekommen. »Keine Sicherheiten, kein Eigenkapital, kein Kredit. So einfach ist die Geschichte!« Mit diesen knappen Worten hatte der unfreundliche Bankberater ihre Akte nach einem kurzen Überfliegen der Sachlage zugeklappt. Betrübt war sie nach diesem Gespräch zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber Kringslab, einem Chemielabor im nahegelegenen Gewerbegebiet, gegangen und hatte dort an drei Vormittagen ihre Putztätigkeit wieder aufgenommen.

Nach den Geschehnissen auf dem Unicampus war Sabine bei Ulrikes Eltern untergekommen. Diese bewirtschafteten in der Nähe der Stadt einen Bauernhof. Ulrike hatte ihr Jugendzimmer bezogen, die verängstigte Freundin schlief im Gästezimmer. Nur widerwillig hatte Sabine die Fahrt angetreten.