Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

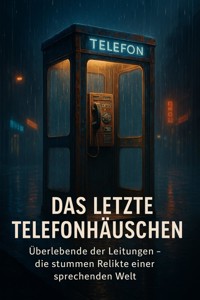

Zwischen Glas, Metall und Stille steht sie noch – die letzte Telefonzelle. Das letzte Telefonhäuschen ist eine Hommage an ein Stück Technikgeschichte, das sich weigert zu verschwinden. Dieses Buch erzählt von den letzten Orten der analogen Kommunikation – den verbliebenen Telefonzellen, Münzsprechern und Drahtverbindungen, die in einer drahtlosen Welt wie Fossilien wirken. Doch sie leben weiter: als soziale Zuflucht, als Erinnerungsort, als Symbol für Verlässlichkeit in einer Zeit flüchtiger Verbindungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

Kapitel 1: Ein Echo der Vergangenheit

Die stille Präsenz der Telefonzellen

Geschichten der Nutzer

Technische Relikte und ihre Bedeutung

Die kulturelle Relevanz der Telefonzelle

Kapitel 2: Die Geschichte der Telefonnetze

Die Anfänge der Telefonkommunikation

Die Expansion der Telefonnetze im 20. Jahrhundert

Die Ära der Digitalisierung und ihre Auswirkungen

Telefonnetze als kulturelles Erbe

Kapitel 3: Die Rituale des Anrufens

Die Münze als Schlüssel zur Kommunikation

Das Warten als Teil des Kommunikationsprozesses

Gespräche, die die Zeit überbrücken

Die telefonische Menschlichkeit

Kapitel 4: Archäologie der Kommunikation

Die Anfänge der Telefonkommunikation

Soziale Dynamiken in der Telefonkommunikation

Wandel von Vertrauen und Nähe durch digitale Technologien

Die öffentliche Wahrnehmung und der Erinnerungswert

Kapitel 5: Die Zukunft der Verbindung

Die Mini-Bibliothek: Wissen im Telefonhäuschen

Kunstobjekte im urbanen Raum

WLAN-Hotspots: Die Digitalisierung trifft auf Analoges

Soziale Treffpunkte im Wandel

Die Rolle des Gedächtnisses in der digitalen Zukunft

Kapitel 6: Soziale Zufluchten

Der Rückzugsort der Telefonzelle

Gemeinsame Erfahrungen in der Telefonzelle

Nostalgie und moderne Bedeutung

Die Telefonzelle als sozialer Raum

Kapitel 7: Erinnerungsorte der Kommunikation

Die Telefonzelle als Gedächtnisstütze

Kollektive Geschichtenerzählung

Technologie und Emotion

Zukunft der telefonischen Erinnerungsorte

Kapitel 8: Technikgeschichte im urbanen Raum

Die Telefonzelle als architektonisches Element

Von der Kommunikation zur Gemeinschaft

Urbanes Gedächtnis und technologische Evolution

Funktionalität und Weiblichkeit im städtischen Raum

Kapitel 9: Der Wandel der Alltagskultur

Digitale Transformation und ihre Auswirkungen

Die Telefonzelle als sozialer Raum

Erinnerungen an analoge Kommunikation

Rituale der analogen Kommunikation

Die Zukunft der analogen Formen

Kapitel 10: Die Rolle der Nostalgie

Nostalgie als kulturelles Phänomen

Telefonzellen in der Erinnerungskultur

Nostalgie in der urbanen Kultur

Digitale Nostalgie in der modernen Welt

Kapitel 11: Stille in der digitalen Welt

Die akustische Oase

Erinnerung und Nostalgie

Stille als Rückkehr zur Selbstreflexion

Digitale Isolation und soziale Vernetzung

Kapitel 12: Verbindungs-Notizen

Rückblicke: Die Geschichten der Telefonzellen

Verborgene Erinnerungen an analoge Zeiten

Die moderne Bedeutung von Telefonhäuschen

Reflexionen über analoge Kommunikation

Zukünftige Perspektiven: Wo steuern wir hin?

Ein Rückblick auf Verbindungen: Die letzte Telefonzelle und darüber hinaus

Kapitel 1: Ein Echo der Vergangenheit

In diesem Kapitel betrachten wir die schleichende Nostalgie der letzten Telefonzellen und wie sie als zeugen der Vergangenheit in modernen Städten bestehen bleiben. Wir erkunden die Gründe, warum einige dieser Relikte überdauern und welche besonderen Geschichten sich hinter den wenigen Nutzern verbergen, die sie noch aufsuchen.

Die stille Präsenz der Telefonzellen

Telefonzellen sind mehr als nur technische Objekte; sie sind ein Teil unserer urbanen Landschaft und bieten einen Rückzugsort inmitten des geschäftigen Lebens. In diesem Abschnitt betrachten wir die häufigsten Standorte der letzten Telefonzellen und ihre Bedeutung für die Stadtbewohner.

Unscheinbare Orte mit Bedeutung

Die letzten Telefonzellen finden sich häufig an unauffälligen, aber strategisch wichtigen Orten in der Stadt, wie beispielsweise in Parks, vor Schulen oder an Haltestellen. Obwohl sie in einer digitalisierten Welt oft übersehen werden, haben sie nach wie vor eine bedeutende Funktion im urbanen Leben. Diese Standorte wurden bewusst gewählt, um den Menschen in diesen geschäftigen Umgebungen eine Kommunikationsmöglichkeit zu bieten.

Besonders in Radius um Schulen sind Telefonzellen oft ein Anlaufpunkt für Schüler, die nach der Schule einen Anruf bei Eltern oder Freunden tätigen möchten. Diese scheinbar banale Funktion hält eine Verbindung zu vergangenen Zeiten aufrecht, als Telefonzellen eine der Hauptquellen für englische Verständigung waren. Ihre physische Präsenz erinnert uns daran, dass Kommunikation nicht nur digital, sondern auch persönlich und greifbar sein kann.

Ein Ort der Ruhe

Für viele Menschen sind Telefonzellen nicht nur funktionale Objekte, sondern auch Rückzugsorte inmitten der Hektik des urbanen Lebens. In einer Welt, in der Gespräche häufig auf digitalen Plattformen stattfinden, bieten diese kleinen Kabinen einen geschützten Raum, in dem individuelle Gespräche geführt werden können, ohne dass Zuhörer anwesend sind.

Die geschlossene Struktur der Telefonzelle schafft eine Art akustische Privatsphäre, die es den Nutzern ermöglicht, intime Gespräche zu führen oder einfach nur einen Moment der Stille zu genießen. Diese Rückzugsorte stärken das Gefühl von Vertrautheit und Nähe in einer schnelllebigen Umgebung, die oft von anonymer Kommunikation geprägt ist.

Denkmäler in urbaner Umgebung

Die erhaltenen Telefonzellen sind mehr als nur Relikte der Vergangenheit; sie fungieren als kleine Denkmäler, die eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Kommunikation spielen. Jede einzelne Zelle erzählt eine Geschichte von Begegnungen, Abschieden und verborgenen Momenten, die im Gedächtnis der Stadtbewohner weiterleben.

Die physische Präsenz dieser Telefonzellen in der urbanen Landschaft weckt nostalgische Erinnerungen und regt zur Reflexion über die Veränderung der Kommunikationsformen an. Diese Denkmäler erinnern uns nicht nur an vergangene Technologien, sondern auch an die menschlichen Interaktionen, die sie ermöglichten. Ihre Erhaltung ist ein wichtiger Schritt, um die kulturelle Identität und Geschichte der urbanen Gesellschaft zu bewahren.

Soziale Interaktion

Die letzt verbliebenen Nutzer von Telefonzellen sind häufig Menschen, die den direkten Kontakt zu Freunden oder Angehörigen suchen. Sei es eine ältere Person, die einfach einen Anruf tätigen möchte oder jemand, der in einem Moment der Einsamkeit Gespräche sucht, Telefonzellen bieten nach wie vor einen Raum für soziale Interaktion.

In einer Welt, die zunehmend auf digitale Vernetzung setzt, wird diese alte Form der Kommunikation zu einem wertvollen Element sozialer Kontakte. Die Nutzung dieser „Überbleibsel“ zeigt, dass der menschliche Drang nach Kontakt und Austausch, auch in Zeiten sozialer Medien, unverändert besteht. Telefonzellen ermöglichen es Menschen, eine Brücke zu schlagen, indem sie nicht nur Anrufe tätigen, sondern dabei auch Erinnerungen an persönliche Gespräche und Begegnungen wachrufen.

Geschichten der Nutzer

Hinter jeder Nutzung einer Telefonzelle verbergen sich oft inspirierende oder nachdenkliche Geschichten. In diesem Abschnitt beleuchten wir einige dieser besonderen Momente und die Menschen, die sie geprägt haben.

Die Stimme aus der Vergangenheit

Viele Nutzer berichten von den bewegenden Momenten, die sie in Telefonzellen erleben. Oft ist dies der Kontakt zu geliebten Menschen, die weit entfernt leben oder längst verstorben sind. Diese stummen Relikte bieten einen Raum für Erinnerungen und emotionale Verbindungen. Eine ältere Dame erzählte, dass sie regelmäßig die Telefonzelle in ihrer Nachbarschaft benutzt, um mit ihrer Tochter zu telefonieren, die im Ausland lebt. Das Wählen der Nummer in dieser vertrauten Umgebung lässt sie sich wieder mit ihren Wurzeln und der Zeit in ihrer Heimat verbunden fühlen. Für andere wird die Telefonzelle zum Ort, an dem sie den verstorbenen Freunden eine Stimme geben können — imaginär führen sie Gespräche, während sie an den nostalgischen Platz treten. Die Telefonzelle wird somit nicht nur zum Kommunikationsmittel, sondern auch zu einem Symbol der persönlichen Geschichte und der unvergänglichen Bindung.

Erinnerungen und Melancholie

Diese Relikte der analogen Kommunikation wecken bei vielen Menschen Erinnerungen an frühere Zeiten. Besonders ältere Generationen fühlen sich oft an unbeschwerte Jugendtage erinnert, in denen jede Münze in den Automaten das Versprechen eines wichtigen Gesprächs barg. Eine rüstige Rentnerin teilte mit, dass der Geruch und das Geräusch der Telefonzelle sie sogleich in ihre Vorstadt zurückversetzen. An diesen Orten entstehen eine Sehnsucht und eine Melancholie, die den schnellen Wandel der Zeiten widerspiegeln. Die Telefonzellen bieten einen Moment der Reflexion, einen Rückblick auf die Veränderungen in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Während wir uns in einer digitalen Welt verloren haben, bleibt das Gefühl der persönlichen Verbindung durch die nostalgischen Erinnerungen lebendig und eindringlich.

Intergenerationelle Begegnungen

Die Telefonzelle hat sich auch zu einem Ort für intergenerationelle Begegnungen entwickelt. Ältere Menschen nutzen diese Gelegenheit nicht nur zum Telefonieren, sondern auch um Geschichten aus ihrer Jugend an die jüngeren Passanten weiterzugeben. Eine Gruppe von Senioren beschreibt, wie sie oft in kleinen Gruppen in der Nähe der Telefonzelle sitzt und jüngere Menschen anspricht, um ihnen von einer Zeit zu erzählen, als das Wählen einer Nummer ein ganz anderes Ritual war. Diese Geschichten, oft gespickt mit humorvollen Anekdoten und lebensweisheiten, eröffnen einen Dialog zwischen den Generationen und tragen zur Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses bei. So bleibt die Telefonzelle ein lebendiger Treffpunkt, an dem Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind — ein Ort für das Teilen von Erfahrungen.

Gemeinschaftsgefühl

In den letzten Telefonzellen entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft. Nutzer, die oft zur gleichen Zeit kommen, lernen einander kennen und entwickeln eine Art unverbindlicher Nachbarschaft. An solchen Orten fühlen sich viele weniger isoliert, besonders in urbanen Umgebungen, wo persönliche Kontakte schwer zu finden sind. Eine Gruppe von Jugendlichen hat sich beispielsweise in der Nähe einer Telefonzelle versammelt, um alte Münztelefone zu benutzen und gleichzeitig Geschichten ihrer Großeltern auszutauschen. Dieses Gemeinschaftsgefühl wird durch die geteilte Nutzung und die Erlebnisse, die mit diesen Relikten verbunden sind, gestärkt. Die Telefonzelle wird somit zu einem Symbol des zwischenmenschlichen Austauschs, in einer Zeit, in der flüchtige digitale Verbindungen oft die Realität prägen. Sie bietet einen Raum, wo Menschen zusammenkommen und ihre soziale Interaktion in der analogen Welt pflegen können.

Technische Relikte und ihre Bedeutung

Die letzten Telefonzellen sind nicht nur nostalgische Erinnerungen, sondern auch technische Relikte, die uns viel über vergangene Kommunikationsformen erzählen. In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf ihre Entwicklung und technischen Funktionen.

Die Evolution der Telefonzelle

Historisch betrachtet haben Telefonzellen eine faszinierende Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich als einfache Münzsprecher konzipiert, wurden sie schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil urbaner Infrastruktur. Die ersten Modelle, die Anfang des 20. Jahrhunderts auftauchten, waren oft aus Holz oder einfachem Metall gefertigt und boten lediglich Platz für einen Hörer und einen Münzeinwurf.

Mit der Zeit angefangen ab den 1960er Jahren, entwickelten sich Telefonzellen weiter zu multifunktionalen Kabinen, ausgestattet mit speziellen Funktionen wie Schwarzweiß- und später Farbmonitoren, die eine vielfältige Nutzung ermöglichten. Diese Transformation spiegelte nicht nur technische Fortschritte wider, sondern auch den veränderten gesellschaftlichen Bedarf an Kommunikation. Das Design wurde zunehmend durch moderne, ansprechende Formen ergänzt, um den Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden, die zu dem Zeitpunkt von einem Bedürfnis nach mehr als nur telefonischen Verbindungen geprägt waren.

Technologische Signifikanz

Telefonzellen spielten eine entscheidende Rolle in der Verbreitung von Kommunikationsnetzen. Sie ermöglichten es der breiten Bevölkerung, mit anderen in Kontakt zu treten, unabhängig von der finanziellen Situation oder dem Zugang zu einem eigenen Telefon. In Städten waren sie strategisch platziert, um auch in abgelegenen Bereichen eine Kontaktmöglichkeit zu gewährleisten.

Diese öffentliche Zugänglichkeit war ein wesentlicher Schritt zur Demokratisierung der Kommunikation. Die Telefonzelle stellte nicht nur eine technische Innovation dar, sondern war auch ein gesellschaftliches Symbol dafür, dass Kommunikation für alle erreichbar sein sollte. Bis zur Digitalisierung war sie ein unverzichtbarer Knotenpunkt im Netz des täglichen Lebens, von dem viele noch immer als Grundpfeiler ihrer Erinnerungen zehren.

Die Rolle in Krisensituationen

In Zeiten von Naturkatastrophen oder Unfällen haben Telefonzellen oft als einzige Kommunikationsmöglichkeit gedient. Sie waren unverzichtbar, wenn andere Kommunikationsmittel ausfielen oder überlastet waren. Dies zeigt, wie wichtig diese Einrichtungen für die öffentliche Sicherheit und Notfallkommunikation waren.

Die physische Präsenz einer Telefonzelle bot nicht nur einen Zugang zum Telefonnetz, sondern auch ein Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit. Nutzer konnten in kritischen Momenten auf diese Infrastruktur zurückgreifen, um schnell Hilfe zu holen oder sich mit ihren Familienangehörigen in Verbindung zu setzen. So unterstreichen die letzten Telefonzellen ihre Bedeutung weit über die einfache Telefonfunktion hinaus.

Symbol für Verlässlichkeit

In einer Welt, in der digitale Kommunikation zunehmend dominiert, bietet die physische Präsenz einer Telefonzelle ein Gefühl der Sicherheit, das oft vermisst wird. Sie steht für Beständigkeit in einer sich ständig verändernden Umgebung und erinnert uns daran, dass Verbindungen auch in der analogen Welt verlässlich sein können.

Die Menschen verbinden mit diesen Relikten oft persönliche Erinnerungen und Geschichten, die durch ihre Nutzung geprägt wurden. Diese Stellen in der urbanen Landschaft sind nicht nur technische Strukturen; sie sind lebendige Erinnerungsträger, die uns mit unserem sozialen Umfeld und der Vergangenheit verknüpfen. In einer Zeit flüchtiger digitaler Verbindungen ist die Telefonzelle ein Symbol für die Zuverlässigkeit und Stabilität, die wir schätzen – eine Konstante in der Unsicherheit des modernen Lebens.

Die kulturelle Relevanz der Telefonzelle

Telefonzellen sind tief verwurzelt in der Kultur und den Erinnerungen der Gesellschaft. Sie stehen nicht nur für technische Entwicklungen, sondern auch für gesellschaftliche Werte und Traditionen. In diesem Abschnitt betrachten wir die kulturelle Bedeutung dieser Relikte.

Kulturelle Ikonen

Telefonzellen haben sich als kulturelle Ikonen etabliert und finden sich in zahlreichen Filmen, Büchern und Kunstwerken wieder. Sie sind oft Symbole für Verbindungsfähigkeit und menschliche Interaktion. In nostalgischen Erzählungen kommen Telefonzellen immer wieder als Orte vor, an denen bedeutungsvolle Gespräche stattfinden. Diese Relikte wecken Emotionen und Erinnerungen an eine Zeit vor der digitalen Revolution, als das Telefonieren in einer Telefonzelle sowohl privater als auch öffentlicher Ausdruck war.

Die Darstellung von Telefonzellen in der Popkultur vermittelt eine Sehnsucht nach direkter menschlicher Kommunikation und einem gewissen Maß an Intimität. Sie stehen für die Unmittelbarkeit eines Anrufs, für das Warten auf die Verbindung, und die Ungewissheit, die mit der Kommunikation einhergeht. Diese Erinnerungen machen die Telefonzellen nicht nur zu technischen Artefakten, sondern zu Symbolen einer gemeinsamen kulturellen Identität.

Rituale des Telefonierens

Das Telefonieren in einer Telefonzelle hat im Laufe der Jahre eigene Rituale hervorgebracht, die viele Menschen intuitiv miteinander teilen. Oft steht der Weg zur Zelle für einen Moment der Reflexion; das Warten auf die Verbindung wird zum Teil des Erlebnisses. Das Einwerfen von Münzen, das Hören des Freisignals und schließlich das Sprechen mit einer entfernten Person schaffen eine besondere Atmosphäre, die in der anonymen digitalen Kommunikation häufig verloren geht.

Diese Rituale tragen zur sozialen Kohärenz bei, indem sie Anekdoten und Geschichten hervorbringen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Auch wenn sie heute zunehmend seltener genutzt werden, erinnern sich viele an das Gefühl, in einer Telefonzelle zu stehen und, unvermittelt, mit anderen in Kontakt zu treten. Solche Erinnerungen machen sie zu einem nostalgischen Element im kollektiven Gedächtnis.

Sinnbilder für Veränderung

Die letzten Telefonzellen fungieren als Sinnbilder für den Wandel der Kommunikation in einer zunehmend digitalen Welt. Sie stehen im starken Kontrast zu modernen Kommunikationsmitteln, die oft unmittelbare, aber flüchtige Verbindungen bieten. Die analoge Telefonkultur, die mit diesen Zellen verbunden ist, vermittelt den Eindruck von Beständigkeit, während digitale Plattformen schnelllebig sind.

In diesem Spannungsfeld spiegelt sich ein kultureller Verlust wider, der die gesellschaftlichen Strukturen und den Wert von zwischenmenschlicher Kommunikation betrifft. Die Nostalgie, die mit diesen Telefonzellen verbunden ist, macht sie zu einem wichtigen Symbol für die Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht: der Verlust von Nähe und Vertrautheit in einer Welt, die sich ständig verändert.

Ein Platz für die Öffentlichkeit

Telefonzellen stellen einen öffentlichen Raum dar, der Begegnungen und Interaktionen zwischen Fremden fördert. In einer Zeit, in der Anonymität und Isolation häufige Begleiter des urbanen Lebens sind, bieten sie eine unerwartete Gelegenheit für Dialoge und spontane soziale Kontakte. Menschen nutzen Telefonzellen oft nicht nur, um Anrufe zu tätigen, sondern auch, um einen Moment innezuhalten und das Geschehen um sie herum zu beobachten.

Diese kleinen Rückzugsorte laden dazu ein, Pausen einzulegen und sich mit der Umgebung auseinanderzusetzen. Oftmals entstehen durch das Warten beim Telefonieren oder das Teilen von Räumlichkeiten ungeplante Begegnungen, die zu kurzen Gesprächen oder Begegnungen zwischen Fremden führen. In der heutigen anonymen Welt bieten sie einen Hauch von sozialer Interaktion, die immer seltener wird.

Kapitel 2: Die Geschichte der Telefonnetze

Hier nehmen wir die Leser:innen mit auf eine Reise durch die Entwicklung der Telefonnetze, die einst das Rückgrat globaler Kommunikation darstellten. Wir beleuchten, wie diese Technologie die Welt verändert hat, und werfen einen Blick auf ihre historische Bedeutung.

Die Anfänge der Telefonkommunikation

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf die Anfänge der Telefonkommunikation und wie sie die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, revolutioniert haben.

Die Erfindung des Telefons

Die Erfindung des Telefons im 19. Jahrhundert markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Kommunikation. Alexander Graham Bell erhielt 1876 das Patent auf das erste funktionierende Telefon, ein Gerät, das die Übertragung von Schall durch elektrische Signale ermöglichte. Dadurch wurde es möglich, die Stimme des Gesprächspartners über weite Strecken zu übertragen, was zuvor unmöglich war. Bells Arbeit basierte auf der Idee, dass Sprachschwingungen in elektrische Impulse umgewandelt werden könnten, die über Drähte gesendet wurden.

Diese Technologie stellte nicht nur die Grundlagen der Telefonkommunikation auf, sondern öffnete auch neue Dimensionen zwischen den Menschen. Mit der schnelleren Übertragung von Informationen wurde eine nie dagewesene Verbindung zwischen Individuen und Gemeinschaften geschaffen. Innerhalb weniger Jahrzehnte breitete sich das Telefon weltweit aus, wodurch es der Menschheit gelang, geografische Entfernungen zu überwinden und die Zeit der isolierten Kommunikation zu beenden.

Die ersten Telefonnetze und ihre technischen Herausforderungen