Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

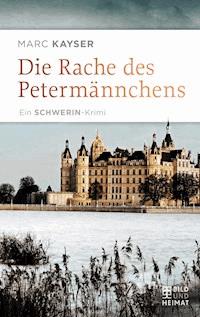

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der gewaltsame Tod der vierzehn Jahre alten Mathilda fällt in eine Zeit, in der Eva Lindenthal noch nicht als Kriminalkommissarin in Schwerin ermittelt. Mathilda wird im Jahr 2011 erschlagen aufgefunden, eingewickelt in einen Teppich, verscharrt in einem Schuttcontainer in der Nähe der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Trotz umfangreicher Handyortungen und Untersuchungen im Wohnumfeld des Mädchens fehlt vom Täter jede Spur. Vier Jahre später, nach der Anzeige einer Mutter wegen des Vergewaltigungsversuchs ihrer minderjährigen Tochter durch einen unbekannten Mann, ist es die noch junge Schweriner Oberkommissarin Eva Lindenthal, die zeigt, was für enorme Talente in ihr schlummern. Sie nähert sich einem möglichen Täter auf unkonventionelle Weise und dringt mit verdeckten Ermittlungsmethoden tief in das Leben verschiedener verdächtiger Personen ein. Als sie nach monatelanger Arbeit sicher ist, den Verbrecher überführt zu haben, muss sie eine Entscheidung treffen, die sie an ihre physischen und psychischen Grenzen treibt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marc Kayser

Das Phantom vom Pfaffenteich

Ein Schwerin-Krimi

Bild und Heimat

ISBN 9783959587907

1. Auflage

© 2020 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin

Umschlagabbildung: © Tijs Huisman

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Alexanderstr. 1

10178 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

Der Inhalt dieses Buches ist ein Produkt meiner Fantasie. Jede noch so winzige Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist unbeabsichtigt und wäre rein spekulativ.

Für Kolja Kareem

Und er sprach: … von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus …

Aus: Das Evangelium nach Markus, 7, 20 –23 (65 –70 n. Chr.)

Mord ist der Wollust nah wie Rauch dem Feuer.

William Shakespeare (1564 –1616)

Teil I

1 Schwerin, Anfang Dezember 2008

»Am friedlichsten sind doch die Menschen, wenn sie tot sind«, raunte der schlanke, hochgewachsene Mann und grinste hässlich dabei, während er weiter im Stehen mit dem Kaffeesieb eines in die Jahre gekommenen Espressoautomaten hantierte. Das Gerät stand auf einer Küchenanrichte, deren Holzoberfläche durch Wasserflecken rissig, grau und unansehnlich geworden war. Neben dem Möbel lehnte ein schwerer Teppichklopfer aus Metall an der Küchenwand. Sein Fuß stand auf einem gefalteten, weißen Laken. Er wirkte in seinem Design, wie aus der Zeit gefallen. Er war etwa einen Meter lang mit einer Schlagfläche aus einer eisernen Gitterstruktur. Der obere Teil seines Schaftes, der aussah, als sei er nur grob an die Schlagfläche angeschweißt worden, war blutverschmiert, so wie auch Teile des Gitters. Einzelne Blutstropfen waren zudem auf dem weißen Leinen sichtbar. Fliegen machten sich an dem Teppichklopfer zu schaffen, rannten mit ihren kurzen Beinchen über die Blutkrusten, unbemerkt von dem Mann, der sich einen kleinen Schwarzen gebraut hatte und jetzt vorsichtig trank.

Der Mann schien höchstens Anfang dreißig zu sein, trug sein Haar an den Seiten kurzrasiert, während ihm vom Scheitel lange dunkle Strähnen in Richtung Ohren fielen. Auffällig war sein kleiner silberner Ring im linken Ohrläppchen. Er war ein eher südeuropäischer Typ vom Schlag verführerischer Musiker, der auf der Bühne über seinem Instrument kauerte, dabei verklärt blickte, ein wenig schwitzte und bei seinem vor allem weiblichen Publikum Begehrlichkeiten nach Nähe weckte. Er trug eine eng anliegende blaue Jeans, ein rotschwarz kariertes Baumwollhemd und weiße Turnschuhe. Durch das halbgeöffnete Küchenfenster strömte eiskalte Luft hinein.

Ein Geräusch wie ein tropfender Wasserhahn ertönte. Der Mann blickte auf seine Armbanduhr. Neunzehn Uhr.

Er zog einen abgewetzten Holzstuhl zu sich heran, ließ sich nieder, die Espressotasse in der Hand, und fixierte mit seinen Augen das Fenster, das zum Hof hinausging. Den Obstbaum und die Kastanie sah er nur schemenhaft, dafür umso deutlicher seine abgewetzte Bank, die er sich vor das Fenster gestellt hatte. Sie war stark mit Vogelkot verunreinigt. Der Mann vom Typ Verführer schluckte den Rest seines Gebräus in einem Zug hinunter, erhob sich abrupt und schlenderte zu einem ebenso fleckigen kleinen Holztisch, auf dem Notenblätter für Melodieläufe einer Konzertgitarre lagen. Er warf einen kurzen Blick darauf, wandte sich aber ab, stellte die leere Espressotasse in die Spüle und verließ mit energischen Schritten die Küche.

Vom sich anschließenden Flur, der wie ein schmaler und hoher Tunnel wirkte, ging von den Wänden jeweils eine Tür ab, eine nach links, eine nach rechts und eine Ausgangstür vor die im Erdgeschoss liegende Wohnung. Sie waren alle verschlossen und gut sichtbar. Nur die rechte Tür, von wo aus eine Treppe in die Tiefe führte, war gut getarnt und verbarg sich hinter einem mannshohen Spiegel, der mit einem seitlichen Mechanismus aufklappbar war und erst dann den Gang in die Tiefe freigab. Der Mann betätigte den Mechanismus, trat auf die erste Stufe und verzog angewidert sein Gesicht. Es roch nicht gut.

Er knipste auf den Lichtschalter im Innern des engen Treppenabstiegs und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Unten angelangt, befand er sich in einem großen Kellerraum mit Fenster, das allerdings vergittert und von innen mit einer Jalousie versehen war. Er drückte abermals einen Lichtschalter. Der Mann verharrte einen kurzen Moment und betrachtete mit interessiertem Gesichtsausdruck ein beinahe nacktes Mädchen, das sich regungslos und in verkrümmter Seitenlage vor ihm auf einem ausladend großen Bett befand. Ihre Augen waren verschlossen, ihre Haut schimmerte bläulich, ihr Gesicht fahl und ohne Leben. Ihr Hinterkopf existierte nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Teile ihres Hirns waren ausgetreten und lagen – wie in einer bizarren Ausstellung nekromantischer Kunst – auf dem Kingsize-Bett mit beachtlichen Ausmaßen. Davor stand ein leeres Kamerastativ. Der Mann wandte sich schnell wieder ab und einem langgezogenen Wandregal zu, in dem neben allerlei Werkzeug auch eine in Folie eingeschlagene mächtig wirkende Teppichrolle lag.

Er zerrte und zog an der Verpackung, bis sie samt Inhalt zu Boden fiel. Der Mann schnitt mit einem Tapetenmesser aus seinem Werkzeugsammelsurium drei Verschnürungen durch, hievte den kunstvoll geknüpften Bodenbelag zur Seite, bis er völlig frei und aufgeschlagen vor ihm lag.

»Müsste passen«, murmelte er. In der Regalreihe darüber lagerten neben einem Verbandskasten auch mehrere Packungen mit blauen, puderfreien Nitril-Handschuhen. Er streifte sich ein Paar davon über die Hände.

Er wandte sich erneut der Leiche zu und betrachtete sie sich noch einmal in einer Weise, als wollte er von ihr Abschied nehmen. Sie war vollständig entkleidet bis auf einen schmalen lachsfarbenen Slip, der allerdings am Bund wie von einer groben Hand aufgerissen und an einigen Stellen blutbefleckt war. Er beugte sich über sie, verzog dabei seine Nase, streifte mit einer Hand ihren Slip leicht hinunter, verharrte einen Moment beim Anblick ihrer verletzten Vulva und schluckte hörbar. Auch an dieser Stelle ihres Körpers hatte Gewalt sichtbar ihr Werk getan.

»Du hättest nicht so hochmütig sein sollen«, murmelte er in einem Ton, als sei die Tote zu ihren Lebzeiten eine ehemalige Vertraute von ihm gewesen. »War ich nicht furchtbar freundlich zu dir? Warst du es nicht, die mir Bilder ihrer Titten und ihrer Muschi geschickt hat? Ich gab dir eine Chance! Aber du hast sie nicht ergriffen. Mit mehr Achtung, Mädchen, für meine Bedürfnisse würdest du vielleicht noch leben. Vielleicht.«

Er hielt noch weitere Momente inne, doch dann riss er sich von seinem Anblick los, packte das tote Mädchen an den Schultern, drehte es auf den Rücken und griff dann grob unter ihre Arme. Mit einem starken Ruck zog er den leblosen Körper vom Bett, hievte ihn an den Rand des Teppichs, drehte ihn mit wenigen Handgriffen auf den Bauch und schnürte die Leiche dann sorgsam in den Teppich ein. Er begutachtete ausgiebig sein Werk, zog die Bettwäsche von seiner Liegestatt ab, klemmte sie sich unter den Arm und eilte aus dem Kellergeschoss nach oben. Im Flur griff er nach einer dunkelblauen Wattejacke, streifte sich eine schwarze Wollmütze über, langte nach seinem Autoschlüssel, warf einen kurzen Blick in den Spiegel an der Wand neben der Tür und verließ – samt der blutbefleckten Bettwäsche – seine beinahe ebenerdig liegende Wohnung. Wegen der teils vereisten Straße manövrierte er sein Auto vorsichtig rückwärts auf den Gehsteig. Die Straße schien völlig unbelebt und ruhig. Hinter den Fenstern anderer Wohnungen brannte zwar Licht; doch bei dieser Kälte streckte niemand sein Gesicht hinaus. Er stellte seinen Kombi so ab, dass der Kofferraum mit seiner geöffneten Klappe beinahe den Hauseingang, der sich mittels zweier Flügeltüren weit öffnen ließ, berührte.

Nur einige Minuten später kehrte er in seine Wohnung zurück, eilte die Stufen hinunter in den Keller, packte grob nach der Leiche im Teppich und stieg, mit dem langen Bündel über der rechten Schulter, die Treppe wieder hinauf in den Flur.

Vorsichtig wie ein Wolf auf Jagd bugsierte der Mörder das tote Mädchen durch die Heckklappe in seinen Kombi hinein und schlug die Tür zu. Er setzte sich ans Steuer und fuhr gemächlich und ohne auffällige Motorengeräusche davon.

2 Schwerin, im März 2012, drei Jahre und dreieinhalb Monate später

Die Frau, die in ihrer legeren Jeans, einer weißen Bluse mit roten Knöpfen und rustikalen flachen Lederschuhen etwas verlegen vor den zweiundzwanzig Mitarbeitern des Kommissariats für Gewalt- und Schwerkriminalität stand, hielt ein Blatt Papier in den Händen, das mit einer kleinen Schrift eng beschrieben war. Sie blies sich eine Strähne ihrer wildgelockten Haare aus der Stirn. Sommersprossen betupften ihren Nasenrücken, ihre leuchtend grünen Augen bildeten einen hübschen Kontrast zu ihren dunklen Augenbrauen. Jetzt hielt sie ihr Blatt Papier in die Höhe wie ein Fähnchen auf einer Demonstration. »Kurze Rede, liebe, neue Kolleginnen und Kollegen, und dann mache ich meinen Job als Kommissarin.« Die Angesprochenen applaudierten knapp. Die Kommissarin blieb, wo sie bis eben auch gestanden hatte, warf noch einmal einen kurzen Blick auf ihren Zettel und sagte dann:

»Ich bin zweiunddreißig, bin eine Frau – dazu heiße ich auch noch Eva – und Single, und Sie können mir glauben, ich lebe dennoch nicht nur von meiner Arbeit allein. Meine berufsbiografischen Stationen kann man im Intranet der Behörde nachlesen, deshalb überspringe ich die jetzt mal. Aber eines sollten hier alle über mich wissen: Ich kann raubeinig sein, meine Waffe ist nicht die Pistole, sondern der Verstand, und wer mit mir gut auskommen will, der lässt mich ausreden, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe.«

Die Kommissarin nahm die vor ihr stehenden, männlichen Kollegen in den Blick.

»Ich betone dies, weil ich einerseits von der faszinierenden Wirkung von Testosteron begeistert bin«, sie grinste jetzt mehrdeutig, »andererseits möchte ich meine Energien vorwiegend auf die Ermittlung von Mördern und Gewaltverbrechern legen und nicht darauf, Diskussionen oder Auseinandersetzungen mit meinen männlichen Mitstreitern darüber zu führen, wer in einer Untersuchung die dickeren Eier hat.«

Eva Lindenthal ließ ihre Worte wirken.

Einige der Männer, die sie im Blick hatte, scharrten mit ihren Sohlen auf dem sandfarbenen, harten Sisalteppich, der hier überall ausgelegt war. Es lag eine knisternde Spannung im Raum.

»Und noch etwas: Ich halte meine Gedanken für schneller als jeden Schuss aus einer Waffe, den vielleicht der eine oder andere hier im Raum gern abgibt. Also langweilen Sie mich nicht mit der Theorie, dass ein Ermittler waffentechnisch mindestens so gut ausgerüstet sein müsse wie der Gangster gegenüber. Meine Theorie ist: Er oder sie weiß nicht, wie gut oder wie anders ich ausgerüstet bin. Einzig mit meinem Verstand muss ich besser sein als mein Gegenüber, das sich sicher und unerkannt wähnt.«

»Gut gesagt, Eva!«, rief aus der dritten Reihe ein schon betagterer Mann mit gepflegtem Haarschnitt, grauen Schläfen, Zweireiher und blitzenden Lacklederschuhen.

»Danke, Herr Timmermann«, ließ sich Eva Lindenthal vernehmen, »es ist gut, vom Chef der Abteilung Unterstützung zu haben. Aber worin genau unterstützen Sie mich?«

Timmermann lächelte etwas gequält. »In Fragen der Geschlechterspezifik«, sagte er nach einem kurzen Moment.

»Das freut mich«, erwiderte die Kommissarin lapidar.

»Aber immer doch, gern«, antwortete er. »Sie sind ja bei uns, weil Sie einen Ruf als harter Hund haben, wenn ich das mal im Maskulinum ausdrücken darf. Ich bin mir sicher, dass hier niemand Ihre Arbeit behindern wird, weil Sie eine Frau sind.«

»Das würde ich auch niemandem empfehlen«, entgegnete die Kommissarin trocken und nahm dann Timmermanns Worte auf. »Wie jeder weiß, stammen Hunde von Wölfen ab. Und so domestiziert kann ich gar nicht sein, dass ich hier Pfötchen gebe. Also kurz gesagt: Ich bin froh, hier zu sein, und bitte allerseits um Respekt, den ich euch auch erweise.« Sie trat einen Schritt zur Seite, ihren Zettel hatte sie bereits während ihrer kurzen Ansprache zerknüllt.

»Dann starten wir alle gut in den Tag!«, rief Timmermann aus dem Pulk der überwiegend männlichen Kommissare heraus. »Ach, Kommissarin Lindenthal …?« Sie wandte sich zu ihm um. »Kommen Sie doch gleich mal in mein Büro. Ich habe einen Spezialauftrag für Sie.«

Offensichtlich wusste jeder der Anwesenden, was der Chef des Kommissariats damit meinte, denn der eine oder andere ließ ein vielsagendes Grinsen erkennen.

»Zehn Minuten«, antwortete sie ihm. »Ich habe noch etwas zu erledigen.«

»Nur zu!«, entgegnete Timmermann kurz.

Eva Lindenthal war das Gebäude noch so fremd, dass sie sich auf dem Weg zu Timmermanns Büro erst einmal verlief und spontan entschied, einem Laster nachzugeben, zu dem sie ein ambivalentes Verhältnis pflegte. Sie trat vor die Tür der Polizeiinspektion, zündete eine Zigarette an und dachte nach. Ihre Gedanken kreisten intensiv um ihren neuen Job, in dieser, ihr fremden Stadt, das Rauchen entspannte sie. Sie ließ sich Zeit beim Paffen, ging innerlich in Ruhe durch, was sie als frischgebackene Kommissarin hier erwarten würde. Timmermanns Andeutungen eines Spezialauftrags klangen nach einem möglicherweise dicken Brocken. Die Zigarette war schneller verglommen, als ihr gerade recht war. Kurz überlegte sie, noch einmal in die Schachtel zu greifen, doch dann entschied sie sich dagegen. Mit ruhigen Schritten schlenderte die junge Kommissarin erneut die Gänge zu ihrer Abteilung entlang, erreichte schließlich die Bürotür ihres Chefs, klopfte an und wartete entspannt.

»Kommen Sie rein!«, erscholl es aus Timmermanns Reich. Ihr Magen reagierte mit einem leichten Knurren. Sie öffnete die Tür und verharrte dann überrascht. Das Büro entsprach nicht den üblichen Vorstellungen von einem Arbeitsraum. Die Mischung aus Bibliothek, Museum und Hightech-Labor erzählte Geschichten. Drei von vier Wänden des geräumigen Raumes waren von Regalen zugestellt, welche vom Fußboden bis an die Decke reichten. In ihnen stapelten sich Bücher über Forensik, Profilanalysen, Observationstaktiken, Psychologie, Innere Sicherheit, Strafrecht sowie Abhandlungen über Vernehmungsmethoden und zur Spurenanalyse. Dazwischen hatte Timmermann Kästen mit alten Revolvern, Messern und Spezialwerkzeugen gestellt, die die Fachbereiche voneinander trennten. Wie Fremdkörper wirkten dagegen die vier Kunstdrucke des Impressionisten und Symbolisten Paul Gauguin. Sie zeigten allesamt spärlich bekleidete Frauen in der Karibik. Der weit ausladende Schreibtisch protzte ungeniert mit seinem Preis, der Chefsessel nicht minder. Ein Touchscreen war auf der Tischoberfläche eingelassen, auf dem Timmermann per Fingerdruck nicht nur Verbindungen ins Internet herstellte, sondern sich auch mit Behörden anderer europäischer Länder verband. Akten, Tages- und Wochenzeitungen, Magazine der Kriminalistik und Gesetzveröffentlichungen der vergangenen Monate lagen auf dem Tisch oder auf dem Boden verstreut oder waren zu kleinen Türmen aufgeschichtet. Die Jalousien vor den Fenstern hingen auf halber Höhe. Die Kommissarin fand den Raum zu dämmrig, sagte aber nichts. Timmermann wies auf einen schweren Sessel, der links neben seinem Schreibtisch stand. Vor seinem Fenster zogen düster gefärbte Schneewolken auf. Der noch junge Frühling hatte es gegen diesen hartnäckigen Winter schwer.

Sie starrte auf einen Teller mit Schokoladengebäck, den Timmermann gut sichtbar auf dem Tisch vor ihnen platziert hatte.

»Bitte setzen Sie sich!«, sagte Timmermann freundlich, aber mit ernster Miene. Er deutete kurz auf einen Stapel Akten, der sich neben ihm, auf dem Büroboden, auftürmte.

»Darf ich?«, fragte sie und wies mit den Augen auf das Gebäck. Die Zigarette hatte bei ihr ein unbestimmtes Gefühl des Appetits hinterlassen.

Er machte eine einladende Handbewegung. Sie langte beherzt zu. Erst dann ließ sie sich in dem Sessel neben dem Schreibtisch nieder. Timmermann griff nach einem Ordner und holte tief Luft.

»Wir haben einen ungelösten Mordfall, der mehr als drei Jahre zurückliegt«, begann er, zu referieren, ohne den Ordner dabei aufzuschlagen. »Mathilda Rausch war vierzehn, als sie auf dem Weg von ihrem Zuhause zu ihrer Schule am Pfaffenteich spurlos verschwand. Sie wurde seitdem nie wieder gesehen. Doch vor ein paar Tagen wurde ein Skelett entdeckt, eingeschlagener Schädel, eingewickelt in einem Teppich, den wiederum ein Bagger bei der Renaturierung einer Müllhalde in der Nähe Schwerins zufällig aus dem Dreck zog.« Timmermann atmete kurz durch.

»Die DNA passt auf Mathilda Rausch. Beinahe dreieinhalb Jahre haben die Schweriner Öffentlichkeit, die Medien, das Innenministerium Druck gemacht. Es wühlt die Bevölkerung zu Recht auf, wenn ein so junger Mensch einfach verschwindet, sich quasi in Luft auflöst, keine Zeichen mehr sendet. Und jetzt haben wir die traurige Gewissheit, aber eben nicht ihren Mörder.«

»Es ist sehr selten, dass nach so vielen Jahren noch der entscheidende Hinweis auftaucht«, gab Eva Lindenthal zu bedenken. »Der Fall klingt danach, als würden der oder die Täter ungeschoren davonkommen.«

Sie griff erneut nach einem Gebäckstück. Der bittere Rauchgeschmack in ihrem Mund wollte nicht weichen. Sie verzog das Gesicht.

Timmermanns Augen verharrten jetzt auf der Akte vor sich. Er schlug sie auf.

»Es gibt diesen Hinweis, und jetzt kommen Sie ins Spiel.« Die Kommissarin äugte Timmermann eine Spur zu auffällig an.

»Was ist?«, fragte er daraufhin.

»Wieso soll ich besser sein als die Kollegen, die mit dem Fall seit Jahren vertraut sind?«

»Weil ich aus Ihrer Vita weiß, dass sie verdeckte Ermittlung können. Einschleusungen, Chimären, Maskenspiele, elektronische Überwachung, Pseudoidentitäten. Das ganze Programm, um einem Verbrecher erst nahezukommen, ihn einzulullen und dann vor Gericht zu stellen.«

»Das war in den USA«, sagte die Kommissarin in eher zurückhaltender Stimmlage.

»Ich besorge Ihnen einen staatsanwaltlichen oder richterlichen Beschluss, damit Sie das hier auch können. Einschließlich Funkzellenabfrage, Handyortung, Chats auslesen, Online-Banking-Abfragen, E-Mails abfischen und so weiter.«

Eva Lindenthal schwieg kurz. »Was wissen wir noch?«, fragte sie eindringlich.

Timmermann blätterte in den Papieren. »Ich fasse mal kurz zusammen, was die Ermittler, Fallpsychologen, Staatsanwaltschaft und das Gericht zusammengetragen haben. Sie können sich gern weiter bedienen.« Er wies mit der Hand auf den Teller mit dem Gebäck.

Die Kommissarin nickte knapp.

3

Der Nachmittag und der Abend, bevor Mathilda verschwand, verliefen nach einem Muster, das die Pubertierende seit einigen Wochen ganz bewusst pflegte. Sie kam aus der »ecolea«-Ganztagsschule gegen 15.30 Uhr nach Hause, warf sich auf ihr Bett, las im dritten Teil einer Fantasy-Saga. Nebenher pickte sie mit einer Gabel eher lustlos in einem Salat, den ihr ihre Mutter, überdeckt mit einer Folie, im Kühlschrank hinterlassen hatte. Gegen siebzehn Uhr startete sie ihr Notebook. Zwei Anbieter sozialer Netzwerke poppten über Apps auf, ihr E-Mail-Programm, ein Browser, zwei Spielprogramme, ein Nachrichtenmessenger. Und seit sie vierzehn Jahre alt geworden war, traute sie sich in Chatforen, in denen sie sich an anderen Gleichaltrigen spiegeln konnte. Themen wie Liebe, Vertrauen, Eltern, Musik, Modetrends und Schule vermischten sich auf mitunter wundersame Weise und ergaben für die heranwachsende Mathilda dennoch ein Gesamtbild, aus dem sie sich für die langsame Ausformung ihres eigenen Weltbildes gierig bediente. Dabei war Mathilda eher diejenige, die lieber las, was andere schrieben, als dass sie von sich etwas preisgab. Ihre Antworten waren meist kurz, aber oft mit einem Fragezeichen versehen, so dass ihr weibliches oder männliches Gegenüber zu Antworten angestachelt wurde. In einem der beiden Foren mit dem Namen You verbrachte sie beinahe zwei Stunden.

Gegen neunzehn Uhr löste sie ein paar Mathematikhausaufgaben, schrieb eine kurze Einleitung zu einem Sachtext für das Fach Deutsch und untersuchte dann einen ihrer Hefter auf eine mögliche Zettelnachricht, die ihr Pascal zugesteckt haben könnte. Ich steh total auf dich, war auf den ersten Zettel geschrieben, den sie in ihrem Schulrucksack gefunden hatte. Das war jetzt einige Wochen her. Der zweite folgte kurz darauf: Wollen wir zusammen …?, und lag zwischen der fünften und der sechsten Seite ihrer Mitschriften in Englisch. Mathilda hatte den gleichaltrigen Pascal nach dieser Nachricht auf dem Pausenhof direkt zur Rede gestellt und ihn gefragt, was er mit dieser Botschaft hatte andeuten wollen. Und wie er es schaffen würde, unbemerkt diese Zettelchen in ihre Taschen oder Hefter einzuschleusen. Pascal hatte sich gewunden, betreten gelächelt und geantwortet: »Wo ein Wille, da ein Weg. Wollte dich neugierig auf mich machen und nicht gleich deine Handynummer abgreifen. Könnten ja zusammen nach der Schule ein bisschen chillen und lästern.«

Sie würde es sich überlegen, hatte sie geantwortet, ihn aber gleichzeitig ermuntert, Vorschläge zu machen. Ihr gefiel, auf welche Art und Weise er vorging. Auch wenn es sich merkwürdig anfühlte, wie nahe Pascal ihr kam, wenn er seine Zettel hinterließ, so empfand sie es dennoch als mutig und verwegen. Aber etwas ganz anderes imponierte ihr viel mehr: Pascal schrieb ihr mit der Hand auf Papier.Schließlich benutzte jeder in der Schule einen Kanal der sozialen Medien, um sich Nachrichten auszutauschen. Selbst wer in Klassenzimmern nebeneinander saß oder sich schon seit Jahren aus dem Kindergarten oder dem Hort kannte, versandte Nachrichten erst digital, bevor man vielleicht persönlich miteinander sprach.

Seitdem bekam sie von Pascal immer wieder diese kleinen Zettelnachrichten – und fand auch jetzt wieder solch ein handgeschriebenes Exemplar, diesmal in ihrer Federtasche: Morgen um 7 an der Bushalte?

Unschlüssig hatte sie das kleine, karierte Papier neben sich auf den Schreibtisch gelegt und überlegt, ob sie auf sein Angebot eingehen sollte. Sie war ein eher stilles, zurückhaltendes Mädchen, das mit ihrer sehr schmalen Figur, den kaum sichtbaren Brüsten, ihrem Gesicht und ihren Haaren nur mäßig zufrieden war. Den Spiegel an der Innentür ihres Zimmers empfand sie oft als anmaßend. Mit dem Zettel in der Hand stellte sie sich jetzt etwas ungelenk davor. Sie beäugte ausgiebig ihre zwei Pickelchen auf der Stirn und verzog ihr Gesicht. Auch die blaue Tönung, die sie vor ein paar Tagen in ihre naturblonden Haare partiell eingefärbt hatte, gefiel ihr nicht mehr. Sie befand ihr Gesicht für zu rund, ihre hellen, ins Grünliche changierenden Augen für zu groß und ihre Lippen für zu schmal.

Der Ruf, zum Essen zu kommen, drang durch ihre Zimmertür. Zeit für das Abendbrot zu dritt, mit ihrer Mutter und Leon, ihrem kleineren Bruder. Sie war noch nicht ganz durch die Tür, als ihr Handy leise fiepte. Eine Textnachricht. Gebannt las sie ihren Inhalt. Rote Flecken überzogen ihr Gesicht, sie atmete etwas schwerer. Dann lächelte sie gelöst, durchquerte fröhlich pfeifend die Wohnung und begrüßte ihren kleinen Bruder beinahe überschwänglich.

»Nanu, so gut drauf heute?«, bemerkte ihre Mutter erstaunt, eine schlanke Frau von Mitte dreißig mit hellen, hochgesteckten Haaren und viel Make-up.

»Sie ist verliebt«, sagte Leon, der Sechsjährige.

»Vielleicht?«, antwortete Mathilda und schob den Teller ein wenig von sich.

»Kartoffelbrei!«, rief der Kleine.

Ihre Mutter runzelte die Stirn.

»Nicht viel Hunger«, sagte Mathilda.

»Sie will dünn sein für ihren Freund«, neckte Leon.

»Lass gut sein«, ermahnte ihn seine Mutter und wandte sich an Mathilda: »Iss nicht viel, aber etwas. Du brauchst Energie. Schulsachen erledigt?«

Mathilda nickte und aß dann schweigend. Zu dem Kartoffelbrei gab es Möhren und Wiener Würstchen.

»Wie war’s heute so?«, erkundigte sich die Mutter. »Wie kommst du mit dem neuen Deutschlehrer zurecht?«

Mathildas Gesicht lief zartrosa an.

»Immer besser«, sagte sie nach einem kurzen Moment. »Er ist besser als sein Vorgänger. Erstens haben wir nicht so viele Hausaufgaben auf, und zweitens steht er nicht so auf Gedichte. Ich darf eine Zusammenfassung der Legenden schreiben, die ich gerade lese. Cool, oder?«

Leon grinste hinterhältig. »Dein Typ, oder?«

»Ach du«, antwortete sie ihm und klapste ihm eher zärtlich auf den Rücken.

Ihre Mutter schien erfreut, denn sie lächelte kurz und fragte ihren Sohn: »Und bei dir? Was machen deine Rechenkünste? Ist Larissa fleißig mit dir?«

Leon vergrub sich tief in seinen Kartoffelbrei. Er brauchte eine kleine Weile und murmelte dann etwas von: »Na ja geht so. Fußball ist besser.«

»Noch vier Monate, und du gehst zur Schule. Dann hast du schon einen kleinen Vorsprung«, beschwichtigte ihn seine Mutter. »Und sie kann an dir üben, wie es später als Lehrerin sein wird.«

Mathilda blickte jetzt von ihrem Essen auf. »Was studiert sie?«

»Lehramt. Mathe, Englisch.«

»Oh«, sagte Mathilda, »Englisch wäre gut für mich.«

»Ich frage sie«, antwortete ihre Mutter kurz. »Kostet aber.«

»Dann zieh fünf Euro von meinem Taschengeld ab«, erwiderte Mathilda fest, »ich brauche für die Zehnte einen guten Abschluss.«

Ihre Mutter reagierte mit einem breiten Lächeln. »Das gefällt mir«, sagte sie knapp.

Zurückgekehrt in ihr Zimmer, warf sich Mathilda auf ihr Bett, starrte einen Moment lang an die Decke, griff in ihre Hosentasche und rief die letzte Nachricht noch einmal auf. Sie betrachtete die zwei beigefügten Fotos ausgiebig und zoomte sie immer wieder größer an sich heran. »Eklig«, murmelte Mathilda leise.

Sie bemerkte nicht, wie ihre Tür leise geöffnet wurde und ihr kleiner Bruder durch den Spalt zu ihr hinüberlugte und sie beobachtete.

Mit zwei, drei Fingerklicks tippte sie irgendetwas und löschte dann ihren Account. Das Handy mit der rechten Hand fest umschlossen, warf sie sich auf die Seite und vergrub ihr Gesicht im Kissen. Auf ihrem Laptop war noch immer der Chat aus dem Forum You geöffnet. Ihr Gegenüber im virtuellen Chatroom nannte sich: milkman.

Leon zog sich wieder zurück, geschickt und fast geräuschlos schloss er Mathildas Zimmertür.

4

Timmermann hob den Kopf und schob den Ordner von sich. Die Kommissarin blickte ihn weiter erwartungsvoll an. Sie strich sich eine Locke aus der Stirn.

»War ihr Bruder der Letzte, der sie lebend gesehen hat?«, fragte sie.

Timmermann blickte kurz nach oben. Zwei Fliegen umkreisten mit einem unüberhörbaren Gebrumm unermüdlich den Lampenschirm. Er senkte wieder seinen Blick und sagte: »Mathildas Mutter ging kurz nach sechs aus dem Haus, nahm Leon dann gleich mit in den Frühhort. Mathilda versandte ihre letzte Nachricht um 6.42 Uhr an ihre Schulfreundin mit der Mitteilung, dass sie jetzt losgehen würde. Welchen Weg sie zur Schule nahm, das wissen wir nicht. Ihr Mitschüler Pascal sagte aus, dass er auf Mathilda an der Bushaltestelle ab circa sieben Uhr etwa zwanzig Minuten wartete und dann allein zur ›ecolea‹ ging. Dort ist aber Mathilda nie angekommen. Seit circa einer Woche haben wir aber die traurige Gewissheit, dass Mathilda Rausch nicht mehr lebt. Die Rechtsmediziner haben die DNA des Skeletts und die Zähne eindeutig Mathilda zuordnen können. Ihr Mörder muss den Leichnam sehr sorgfältig in einen Teppich eingewickelt und irgendwo dort abgelegt haben, wo ein städtischer Entsorger Container mit Bauschutt, Sperrmüll und Holz aufnimmt und auf die Deponie abtransportiert.« Timmermann hielt jetzt inne. Er atmete durch. Die Kommissarin war etwas bleich. Solcherart Ausgang einer Tat ging ihr nahe und wühlte sie auf. Dieser Mord war alles andere als ein Routinefall.

»Was ergab die Obduktion, die sicher nicht einfach war?«, erkundigte sie sich.

»Der Kehlkopf war eingerissen, das weist auf tätliche Gewalt am Hals hin. Außerdem war ihr Hinterkopf völlig zertrümmert.«

»Keine Fremd-DNA?«

»Nichts. Dennoch können wir eine mit dem Mord einhergehende Vergewaltigung nicht ausschließen. Beweisbar wäre sie ohne DNA eh nicht.«

»Vielleicht ist sie damals ihrem Mörder auf dem Weg zur Schule begegnet …«, sinnierte die Kommissarin.

»Oder sie machte noch einen kleinen Ausflug, hatte niemals den Plan, an dem Tag zur Schule zu gehen, und begab sich vielleicht sogar freiwillig in die Hand ihres späteren Mörders, das wissen wir nicht. Wie ich eingangs schon sagte, hat die SOKO ›Mathilda‹ damals in alle Richtungen ermittelt, Suchtrupps durchkämmten die halbe Stadt und Teile des Umlands. Doch wir fanden weder ihr Handy noch Kleidungsstücke. Wir wissen also bis heute nicht, mit wem sie Kontakt über Messenger-Dienste oder Ähnlichem hatte. Ihre Chats auf ihrem Laptop waren die eines heranwachsenden Mädchens und boten keinerlei Auffälligkeiten. Wir haben auch einzelne IP-Adressen ihrer Chatgegenüber überprüft. Negativ. Und da sie wenig bis gar nicht telefonierte, eher Nachrichten schrieb, war auch die Funkzellenabfrage für ihre letzten Standorte nicht ergiebig. Allerdings …«, und hier setzte Timmermann eine sehr bedeutungsvolle Pause, »… war um 6.45 Uhr, also dem Zeitpunkt ihres mutmaßlichen Verlassens des Wohnhauses, neben ihrem Handy ein weiteres Mobiltelefon in derselben Funkzelle eingeloggt. Das Handy gehörte zu einer männlichen Person, die nebenan wohnte. Wir haben sie damals diskret überprüft. Ordentlicher Leumund, keine Vorstrafen, er war sauber.«

»Wie alt?«, fragte Eva Lindenthal.

»Siebenundzwanzig.«

»Selten, dass jemand in dem Alter Mädchen umbringt«, gab sich die Kriminalkommissarin informiert. »Warum war er sauber? Ist er es nicht mehr?«, hakte sie nach.

»Wer weiß das schon«, sagte ihr Vorgesetzter, »Menschen ändern sich manchmal rasch. Aber etwas anderes wollte ich Ihnen mitteilen. Ein Mann eines mobilen Blumenstands soll vor zwei Tagen ein gerade dreizehn Jahre altes Mädchen angesprochen haben, ob sie ihn befriedigen würde. Sie wohnt ebenfalls in der Straße, in der auch Mathilda wohnte. Die Beschreibung des Mädchens von dem Mann passt allerdings nicht zu dem, den wir damals nur oberflächlich überprüften. Wir haben die Anzeige der Mutter des Mädchens vorliegen und gehen jetzt natürlich von Amts wegen der Sache nach.«

»Aber wenn er nicht auf die Beschreibung passt, was könnte der vergleichsweise junge Mann damit zu tun haben? Und das Ansprechen eines Menschen auf der Straße ist allenfalls Belästigung, aber strafbar ist es nicht«, gab Eva Lindenthal zu bedenken.

»Das ist richtig«, gab Timmermann zu. »Aber was ist, wenn doch mehr dahintersteckt? Es gibt zu Mathilda möglicherweise drei Übereinstimmungen: Das Mädchen ist minderjährig, vaterlos aufgewachsen, sagt, es kenne den Mann vom Sehen, und es hat eine sehr ähnliche Figur wie Mathilda: sehr schmal, kaum Brust, eher noch jungenhaft als fraulich.«

Timmermann beugte sich aus seinem Sessel zur Kommissarin vor. Seine Stimme bekam jetzt einen etwas härteren Klang: »Also, die Ermittlungen verliefen im Sand. Wir haben damals fast alle Sexualstraftäter aus der Region und darüber hinaus überprüft. Entweder saßen sie im Knast oder konnten physisch nicht vor Ort sein oder hatten ein Alibi. Aber die Öffentlichkeit fragt sich natürlich weiter, warum der Mädchenmörder bis heute nicht enttarnt und gefasst wurde. Wir sind geradezu dazu verurteilt, neuen Spuren nachzugehen, auch wenn es vielleicht keine gibt, und müssen wortwörtlich jeden Sandkrümel umdrehen, ob sich darunter ein noch kleinerer Sandkrümel befindet.«

»Was sagt die Staatsanwaltschaft?«, fragte die Kommissarin und hatte sich um einen ruhigen Ton bemüht. Sie wusste, dass zu großer Druck auf Ermittlungsbehörden auch schnell das Gegenteil von dem bewirken konnte, was er eigentlich erreichen sollte.

»Wir haben von der Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt natürlich kein grünes Licht für verdeckte Ermittlungen, welcher Art auch immer. Wir laden den Mann vor, und er soll uns erklären, ob oder warum er das Mädchen angesprochen hat. Es gilt ja die Unschuldsvermutung. Vielleicht übertreibt das Mädchen, und die Mutter reagiert hysterisch.«

»Oder er ist der Falsche«, sagte Eva Lindenthal trocken. »Wenn es so läuft wie bei solchen Anzeigen oft, dann erscheint er gar nicht persönlich, sondern sein Anwalt verlangt Akteneinsicht, die Zeit vergeht, und am Ende streitet er alles ab, weil niemand Zeuge war.«

»Ja«, sagte Timmermann etwas konsterniert, »das befürchte ich auch.«

»Hmm«, ließ sich die Kommissarin vernehmen. »Was tun wir?«

»Wir laden ihn vor, das ist der offizielle Weg. Parallel dazu observieren wir ihn.«

»Das ist illegal«, platzte es aus Eva Lindenthal heraus, sie ahnte aber bereits Timmermanns Antwort.

»Deshalb sind Sie hier, Frau Kommissarin. Überprüfen Sie doch mal außerordentlich diskret das Umfeld dieses Mannes. Mich lässt einfach der Gedanke nicht los, dass dieser Typ zur gleichen Uhrzeit mit Mathilda in einer Funkzelle war und in ihrer Nachbarschaft wohnt. Und nun diese Anzeige. Wieder eine Minderjährige aus der Hospitalstraße, wieder dieser Unbekannte.«

Die Kommissarin schwieg einen Moment lang.

»Warum glauben Sie immer noch, dass er als Täter in Frage kommt? Müssen wir nicht völlig neu denken? Was ist mit einer Schülerbefragung an Mathildas Schule, Aufarbeitung des Falles für ›Aktenzeichen XY … ungelöst‹, eine Recherche in den benachbarten Bundesländern? Vielleicht kommt der Mann ab und an in die Schweriner Provinz, versucht, ein Mädchen abzugreifen, und verschwindet wieder?« Die Kommissarin erhob sich bewegt, stellte sich an Timmermanns Bürofenster und blickte hinunter auf die Straße. Zwei gelbe Plastiktüten eines Discounters mit Hund tanzten miteinander ausgelassen im Wind.

»Das arme Mädchen«, sagte sie leise. »Sie war, wie viele Jugendliche sind. Verträumt, verspielt, verliebt.«

»Verliebt?«, fragte Timmermann.

»Ganz sicher hatte ihr ein Verehrer eine Nachricht gesandt, und sie genoss es. Jedenfalls schlussfolgere ich das aus Ihrem Bericht.«

»Das mag sein«, antwortete ihr Vorgesetzter. »Doch aus ihrem Umfeld gibt es auch nicht den leisesten Hinweis darauf, dass ihr jemand wehtun wollte oder gar plante, sie zu töten. Nichts, rein gar nichts.«

»Ich würde gern rauchen«, sagte Eva Lindenthal, »das beruhigt mich.« Und im Moment bereute sie ihre Worte. Sie hatte eben ohne wirkliche Not eine Schwäche von sich preisgegeben, und das ausgerechnet gegenüber ihrem Vorgesetzten.

»Rauchen Sie aus meinem Fenster«, sagte Timmermann jovial, »ich brenne mir ein Zigarillo an. Meine Sekretärin schützt uns, sie kennt meine heimliche Passion.«

Die Kommissarin grinste überrascht und fröhlich. Ihr war Timmermann sympathisch, auch wenn ihm der Ruf vorauseilte, ein eitler Tropf zu sein, der sich mit seinen guten Beziehungen ins Innenministerium brüstete. Angeblich gingen er und der Innenminister zusammen am Wochenende golfen. Und wenn schon, hatte sie bei ihrer Bewerbung auf die Kommissariatsstelle in Schwerin gedacht, jeder, der Chef war, sollte einen Spleen haben dürfen. Und bei einem Blick durch Timmermanns Arbeitszimmer wurde sie in ihrer Ansicht bestätigt, dass dessen Merkwürdigkeiten ausgewachsen waren.