Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

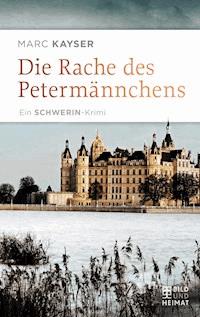

Als der vier Jahre alte Tarek spurlos aus seiner Kita verschwindet, macht die Schweriner Polizei mobil und durchkämmt beinahe alle Winkel der Stadt. Doch der Junge bleibt vermisst. Die Beamten finden seine Leiche nach einer Woche verscharrt am Ufer des Schweriner Sees. Auf seinem Kopf trägt das Kind die Maske des Petermännchens, der zwergenhaften Schweriner Sagenfigur. Im Verlauf der Ermittlungen der Sonderkommission »Kind«, die von den Kommissaren Eva Lindenthal und Toni Kielmann geleitet wird, kommen zwei weitere Kinder abhanden. Vor allem die Entführung des elfjährigen Kommissarensohns Jan Kielmann sorgt für schwere Turbulenzen. Die Soko »Kind« geht von einem skrupellos agierenden Täter aus, der sich perfekt zu tarnen versteht. Doch nichts passiert in der Gegenwart ohne die Vergangenheit. Auf der Insel Poel kommt es zu einem spektakulären Showdown zwischen dem Täter, den Opfern und den Verfolgern … In seinem neuen Kriminalroman führt uns Marc Kayser in die morbiden Abgründe einer scheinbar idyllischen Alltäglichkeit und schafft einen spannenden Krimi von großer emotionaler Wucht!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Marc Kayser

Die Rache des

Petermännchens

Ein Schwerin-Krimi

Bild und Heimat

Von Marc Kayser liegen bei Bild und Heimat außerdem vor:

Große Freiheit Ost. Auf der B96 durch ein wildes Stück Deutschland (2015)

Ein Wochenende mit Tucholsky. Liebeserklärung an Rheinsberg (2017)

eISBN 978-3-95958-740-2

© 2017 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin

Umschlagabbildung: © shutterstock / Henner Damke

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Alexanderstr. 1

10178 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

Der Inhalt dieses Buches ist ein Produkt meiner Fantasie. Jede noch so winzige Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist unbeabsichtigt und wäre rein spekulativ.

Für Eva, Christina, Tristan, Johanna, Stefanie, Sedat, Dennis, Pascal, Nikki, Inga, Elias, Mohamed … und all die anderen Kinder. Euer Leiden ist niemals vergessen.

Weißt du nicht, dass ein Clown sogar mit Mord davonkommt.

John Wayne Gacy, US-amerikanischer Serienmörder (1942–1994)

Teil I

1 Schwerin, im April

Das Wetter hatte an diesem Tag das Zeug dazu, von jedermann bewundert zu werden. Es war ein milder Apriltag, an dem die Sonne keine Konkurrenz aus Wolken hatte, es war windstill und aus dem Schweriner Schlosspark hallte das quirlige Toben einer Kindergruppe. Mitten hinein in deren Lachen und Toben mischte sich das Gebrumm eines Rasenmähers. Die bunten Tupfer leichter Kinderanoraks machten dem ersten zarten Grün junger Birken und uralter Bäume Konkurrenz, von denen es hier mehr als nur eine Handvoll gab. Auf Metallschildern stand, dass sie um 1860 gepflanzt worden waren. Manche von ihnen waren so breit, dass man sie mit den Armen nicht umfassen konnte.

Einige der Kinder – sie waren nicht älter als vier, fünf Jahre – spielten lautstark Verstecken, während andere am Ufer des Schweriner Sees mit Stöcken ins Wasser schlugen, um Wellen zu erzeugen. Die zwei Erzieherinnen brauchten alle Aufmerksamkeit, um die unternehmungslustigen Kinder im Blick zu behalten. Eine von ihnen war eine drahtige, kleine Person um die vierzig, mit streng frisiertem Haar und in praktischer Freizeitkleidung, und überwachte das Treiben am See. Die andere, eine blutjunge Frau, die vielleicht noch in der Ausbildung war und viel zu enge Jeans und einen Kapuzenpullover trug, beobachtete mit zerstreutem Blick die neun Kinder, die Verstecken spielten. Es erschien ihr unmöglich, jedes der Kinder mit den Augen zu verfolgen, zumal die alten Bäume, die verschlungenen Wege und die alte Grotte, die dem Park etwas Geheimnisvolles gab, die Spielenden gut verbarg. Stattdessen schenkte sie ihrem Handy viel Aufmerksamkeit, in das sie beständig etwas hineintippte, um kurz darauf von einem Piepton begleitet eine Antwort zu erhalten.

Es waren nur wenige, schon ergraute Spaziergänger unterwegs, die heute keinen Halt an den wenigen Bänken machten. Vielleicht störte sie das Geschrei und Getobe der Kleinen, vielleicht lagen ihre eigenen Versteckspiele schon zu lange zurück, als dass sie das ausgelassene Treiben genießen könnten. »Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. Hinter mir, vorder mir gilt es nicht … ich zähle bis zwanzig! … Dann komme ich!« Der kleine Kerl, der mit viel Inbrunst und heller, klarer Stimme den Reim gerufen hatte, lehnte an einer Fagus sylvatica pendula. Der Stamm der Hängebuche verschluckte den kleinen Mann vollständig, nur seine Stimme hatte an ihr hervorgeklungen, als könnte der Baum reden. Er hielt, wie beim Versteckspiel üblich, seine Hände vors Gesicht, um nicht des Schummelns bezichtigt zu werden. Leise murmelte sein Mund die Zahlen herunter. Er ging, wie die anderen seiner Gruppe, in die Kindertagesstätte »Die Schlossgeister«, die sich nur unweit vom Burggarten befand. Eine Kita, die sich aufgrund ihres »kunstästhetischen Profils« damit rühmte, den Kleinen ihre Umwelt auf darstellende und musikalische Art wie Malen, Zeichnen oder Singen nahezubringen und ihnen bereits im Vorschulalter das Zählen bis zur Zahl Fünfzig beizubringen.

Die Zeit verstrich. Er hätte längst bei zwanzig ankommen müssen. Doch nichts passierte. Der Junge kam hinter seinem Stamm nicht hervor. Nur die Kinder, die sich vor ihm versteckt hatten, kamen wieder zum Vorschein. »Tarek!«, riefen sie, »wann suchst du uns endlich?« Nach und nach schlenderten die verbliebenen acht Kinder in Richtung der Buche, von der aus sie Tareks Stimme vernommen hatten. Sie umrundeten den Stamm. Da war niemand.

»Tanja«, rief eines der kleinen Mädchen der jungen Erzieherin zu, die ein ganzes Stück entfernt vor dem mächtig und dunkel wirkenden Eingang zur Grotte im Park stand und noch immer mit ihrem Handy spielte und auf der Tastatur tippte. »Tanja! Tarek ist weg!«

Die junge Frau schreckte zusammen. Sie schob schnell ihr Handy in die Hosentasche und eilte zu den Kindern, die sich um den mächtigen Stamm der Hängebuche gruppiert hatten.

»Wo habt ihr ihn zuletzt gesehen?«, fragte sie in die kleine Runde.

»Hier«, zeigten die Kinder unisono auf den Stamm des Baumes.

»Der Stamm hat ihn gefressen«, sagte ein kleiner Bub.

»Bäume essen keine Menschen«, erhielt er von einem Mädchen zur Antwort.

»Woher willst du das wissen?«, fragte er zurück.

»Wie doof bist du eigentlich?«, blubberte sie und zeigte ihm einen Vogel.

»Kinder!«, rief Tanja streng und mit einem deutlichen Zittern in der Stimme, »wir müssen Tarek finden.« Panik stand in ihrem Gesicht. Ein heller Fiepton war zu hören.

»Dein Handy«, sagte eines der Kinder.

Sie beachtete es nicht. »Frau Sauber«, rief Tanja mit beinahe überkippender Stimme hinunter zum nahen Seeufer, »kommen Sie schnell. Es fehlt ein Kind!«

2

Eva Lindenthal saß auf der Toilette des Kommissariats für Gewaltdelikte in der Polizeiinspektion Schwerin, als ihr Handy anzeigte, dass eine Nachricht eingegangen war. Sie studierte die Nachricht mit ruhigem Blick, spülte und wusch sich die Hände im benachbarten Waschraum. Dabei betrachtete sie ihr Gesicht im Spiegel. Er zeigte das Bild einer Frau von Mitte dreißig, mit klaren blauen Augen, Sommersprossen auf der Nase, einem energisch wirkenden Kinn und sinnlich geschwungenen Lippen. Ein Hauch von Bräune überzog ihre Haut. Eva Lindenthal war erst am Tag zuvor aus einem Kurzurlaub zurückgekehrt, den sie auf der Insel Poel verbracht hatte, die nur eine knappe Autostunde von Schwerin entfernt war. Sie hatte dort ein Ferienapartment im Ortsteil Am Schwarzen Busch, der unweit von Kirchdorf direkt am Meer lag. Sie besaß zwei mit allerlei Strandgut und maritimen Bildern geschmückte Räume, eine Küche, ein Bad und einen Balkon mit Blick auf den Strand. Der Bequemlichkeit halber hatte sie in ihrem Arbeitsort in Schwerin eine schmucklose Einzimmerwohnung angemietet, in der sie zwar allein lebte, aber nicht ohne das Verlangen nach einem festen Partner war.

Es gab da einen Mann. Paul. Er war knapp über dreißig, sie kannte ihn seit knapp einem Jahr, er war Musiker und stammte aus Hamburg. Er würde sofort mit ihr zusammenziehen, doch wollte, besser, konnte sie mit ihm zusammenleben?

Der Job Eva Lindenthals als Kriminaloberkommissarin bescherte ihr regelmäßig Überstunden und Arbeitszeiten, die fest geplante Verabredungen mit einem Mann beinahe unmöglich machten. Und so war sie auch in den drei Tagen ihres Kurzurlaubs mit einer Freundin auf Poel gewesen, hatte lange Strandspaziergänge gemacht, einen Krimi in einem Strandkorb gelesen und abends TV-Serien geschaut. Sie fühlte sich frisch und erholt, auch wenn sie in der letzten Nacht einen erotischen Traum durchlebt hatte, in dem es um eine Ménage-à-trois gegangen war. Er war nicht nur voller Lust, er war auch anstrengend gewesen. Sie war mehrfach aufgewacht, von seinen Inhalten aufgewühlt und erregt. Wenn Paul davon wüsste, dachte sie und fühlte sich augenblicklich, als habe jemand sie bei ihren Gedanken ertappt … Sie errötete, sie sah es im Spiegel.

Sie verließ die Toiletten, ging einen schmalen Gang entlang, an dem sich die lichten Räume ihrer Kollegen wie Perlen einer Kette aneinanderreihten, und betrat ihr Büro. Sie setzte sich hinter ihren Schreibtisch, strich sich über die wilden Locken ihrer dunklen Haare, griff nach ihrem Handy und las die Nachricht noch einmal, die sie soeben erreicht hatte. Sie langte nach dem Hörer ihres Schreibtischtelefons und wählte die in der Kurznachricht enthaltene Telefonnummer. Sie wartete. Sie bekam eine Verbindung.

»Ich bin Eva Lindenthal. Polizei Schwerin, mit wem spreche ich?« Sie lauschte in den Hörer. Die Stimme am anderen Ende klang hoch, hektisch und war gut zu vernehmen.

»Rackwitz, Sabine Rackwitz. Ich bin die Leiterin des Kindergartens ›Schlossgeister‹. Gut, dass Sie anrufen.« Die Frau klang atemlos. »Wir brauchen einen Suchtrupp, alles absperren, das Gelände im Park …«

»Moment«, unterbrach die Kommissarin den Wortschwall, »was genau ist passiert? Wie lange ist es her und was haben Sie seitdem unternommen?«

Sabine Rackwitz berichtete der Kommissarin von dem Ausflug der Kinder in den Schlosspark, von dem Versteckspiel und dem plötzlichen Verschwinden Tareks.

»Haben Sie solche Situationen schon einmal erlebt?«, fragte die Kommissarin.

»Ja«, antwortete die Leiterin. »Ein Kind hatte sich in die Hosen gemacht und sich nicht mehr getraut, zur Gruppe zurückzukehren. Wir haben es in einem Gebüsch kauernd gefunden. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass der Fall hier anders liegt.«

»Warum?«, fragte Eva Lindenthal. Es entstand eine kleine Pause.

»Tarek fällt nicht durch Ängstlichkeit auf. Er ist vorwitzig und drangvoll. Er würde solche peinlichen Situationen wie eine volle Hose sicher meistern. Außerdem ist er so was wie ein Anführer der mittleren Gruppe.«

»Verstehe«, sagte die Kommissarin. »Sie wissen sicher, dass wir drei Möglichkeiten haben. Die erste ist, dass der Junge sich einen Scherz erlaubt, um auf sich aufmerksam zu machen, und in Kürze wieder auftaucht und fröhlich in die Kita hereinspaziert. Die zweite, dass er das Ausreißen übt und erst nach ein paar Stunden, möglicherweise auch erst am nächsten oder übernächsten Tag wieder auf der Bildfläche erscheint.« Beim Gedanken an die dritte Möglichkeit verspannte sich das Gesicht der Kommissarin deutlich.

»Und die dritte Möglichkeit?«, fragte Sabine Rackwitz am anderen Ende der Leitung.

»Dass dem Jungen etwas … sagen wir mal … Unangenehmes passiert ist. Weiter möchte ich am Telefon nicht gehen und auch sonst …«

»Sie meinen also, er könnte …«

»Ich meine gar nichts«, sagte die Kommissarin knapp. Sie bereute es bereits, es nicht bei den üblichen Fragen belassen zu haben.

»Wir schicken erst einmal eine Polizeistaffel in den Park. Der Junge ist ja, wie es aussieht, erst seit knapp einer halben Stunde verschwunden, oder?«

»Das ist richtig«, erhielt sie zur Antwort. »Wenn wir etwas tun können …?«

»Können Sie«, sagte die Kommissarin. »Dramatisieren Sie jetzt nichts. Bleiben Sie bei Nachfragen der Kinder ruhig und gelassen.« Die Kommissarin beendete das Gespräch. Das Szenario der dritten Möglichkeit wischte sie auch für sich erst einmal zur Seite.

Per Telefon forderte sie eine Sondereinheit der Polizei an, die den Schlosspark nach dem vermissten vierjährigen Tarek durchkämmen sollte. Den Gedanken, eine Sonderkommission einzuberufen, verwarf sie vorerst. Noch konnte Tarek vergnügt und gesund von einem Ausreißertrip heimkehren. Und dann waren da auch noch die Eltern des Kleinen, die informiert werden mussten.

Eva Lindenthal stand vor dem Kaffeeautomaten der kleinen Büroküche und atmete tief durch. Ihre Erinnerungen an den Kurzurlaub auf Poel verblassten von Minute zu Minute. Sie war wieder im Wahnsinn ihres Alltags angekommen. Und beim Gedanken daran, dass das Verschwinden des kleinen Jungen trotz vieler anderer Möglichkeiten einen dramatischen Verlauf und ein ungutes Ende nehmen könnte, verkrampfte sich ihr Magen.

3

Vom Verschwinden Tareks bis zum Einsatzbefehl der Polizisten, in der Stärke einer Fußballmannschaft den Schlosspark zu durchkämmen, war nun knapp eine Stunde vergangen. Ihre Anweisungen untereinander, ihre Rufe, wo jeder zu suchen, sich zu bücken hatte, welche Büsche mit Unterholz, welche Uferabschnitte, Steinecken, sogar Baumkronen mit den Augen gescannt und durchforstet werden sollten und schon wurden, hallten wie das unruhige Bellen von Schäferhunden durch den Burggarten. Der wie römische Terrassengärten im 19. Jahrhundert angelegte Park bot allerlei Möglichkeiten des Versteckens und des Unterschlupfs. Und so blieb die Suche der Polizeimannschaft vorerst erfolglos. Taucher, die den See absuchen sollten, wurden nun über Funk angefordert.

Währenddessen war Eva Lindenthal auf dem Weg zur Mutter von Tarek. Sie lebte in einer Dachgeschosswohnung in der sogenannten Feldstadt Schwerin, einer begehrten Innenstadtlage, von der aus man, wohnte man nur hoch genug, berauschende Blicke auf das Schloss, den Burggarten und See hatte. Die Kommissarin klingelte. Ein Summer öffnete ihr die Tür, die Kommissarin erklomm die drei Etagen hinauf in die Dachgeschosswohnung sportlich und mit federnden Schritten.

Die Mutter Tareks war eine groß gewachsene, gutaussehende Frau von Anfang dreißig, mit kräftigen schwarzen Augenbrauen, dunklem Teint und feinen Härchen auf der Oberlippe. Sie war nicht nur unverkennbar keine Deutsche, sie trug auch keinen deutschen Namen.

»Dorna Moschiri?« Eva reichte ihr die Hand. »Ich bin Oberkommissarin Lindenthal. Wir hatten telefoniert.«

»Kommen Sie herein«, sagte die Frau.

Eva sah, dass sie geweint haben musste. Die Augen ihres Gegenübers waren rot unterlaufen und glitzerten feucht.

»Gibt es schon etwas Neues von meinem Sohn?«, fragte sie und wies der Kommissarin einen Sessel zu.

Eva Lindenthal sah sich kurz um. Es war eine Dachgeschosswohnung, wie jedermann sie sich wünschte. Die Balken waren freigelegt worden, die Decken waren hoch, die Fenster in weißem Holz gerahmt, der Fußboden aus Parkett, das frisch gewachst schien. Die Wohnung der Moschiris war mit weißen Möbeln eingerichtet. Alles wirkte großzügig, hell und freundlich.

»Sicher haben Sie hier einen schönen Ausblick«, sagte die Kommissarin. Sie wollte zunächst einmal Ruhe erzeugen. Dass es in der Mutter brodelte, das war ihr klar.

»Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.«

Beide Frauen betraten eine luftige Terrasse, die nach Süden zeigte. Die Sehenswürdigkeiten Schwerins versuchten gar nicht erst zu verbergen, was sie in aller Welt berühmt machte.

»Da drüben«, zeigte Dorna Moschiri auf den Park, »dort drüben wurde er das letzte Mal vor zwei Stunden gesehen?«

Die Kommissarin nickte leicht. »Ja, die Kinder haben wohl Verstecken gespielt, aber Tarek hat nie begonnen zu suchen. Er soll plötzlich verschwunden sein.« Die Kommissarin beobachtete das Gesicht von Tareks Mutter von der Seite. Sie erkannte kein verräterisches Zucken darin. In diesem Moment schloss sie aus, dass die Mutter mit dem Verschwinden ihres Sohnes etwas zu tun hatte, obwohl sie dicht am Ort des Geschehens wohnte.

Tränen rannen der Frau über die Wangen. »Er ist so ein lieber, kleiner Junge«, sagte sie leise, »tut keiner Menschenseele etwas. Ist immer so fröhlich und lebendig.«

»Hatte er Probleme im Kindergarten?«, fragte die Kommissarin. »Oder gab es Schwierigkeiten zu Hause? Mit seinem Vater, mit Ihnen?«

»Nein, nein, nichts dergleichen. Manchmal geht mit Tarek das Temperament durch, aber das ist ja normal, oder?« Dorna Moschiri blickte fragend auf die Kommissarin.

»Ich weiß es nicht«, sagte Eva Lindenthal wahrheitsgemäß. »Ich habe keine Kinder, aber ich kann es mir gut vorstellen. Seit wann leben Sie hier? Und wo ist Ihr Mann gerade? Was arbeitet er? Wann kommt er nach Hause?«

»Möchten Sie einen Kaffee?«, unterbrach Dorna Moschiri sie.

»Gern.«

Die Frauen spazierten in die Küche.

»Er ist Anlageberater bei der Schweriner Bank am Marktplatz«, sagte Dorna Moschiri, während sie die Kaffeemaschine bediente. »Manchmal kommt er sehr spät und schlechtgelaunt nach Hause. Zurzeit gibt es einige Probleme. Dubiose Anlagegeschäfte in Dubai. Zahlungsausfälle, Pleiten … Ich verstehe nicht viel davon, ich weiß nur, dass Maik immer mal wieder Meetings bis in die Nacht hat. Er sieht den Jungen deshalb nicht so oft.«

»Wie alt ist Ihr Mann?«

»Er ist letzte Woche siebenunddreißig geworden.«

»Von wo stammt er und wo haben Sie sich kennengelernt?«

»Geboren ist er in Wismar. Aber kennengelernt haben wir uns auf einem Hafenfest in Schwerin vor acht Jahren. Ich war als Austauschstudentin aus Teheran nach Wismar an die Hochschule gekommen, wir machten einen Ausflug und da saß er auf einer Bank gegenüber. Inmitten seiner Freunde und …« Dorna Moschiri sah an der Kommissarin vorbei auf einen imaginären Punkt an der weißgetünchten Küchenwand. »… dann hat er mich immer wieder angelächelt, und irgendwann brachte ein Kellner ein Getränk zu mir und sagte, dass es vom Tisch gegenüber sei …«

Sie tranken jetzt schweigend ihren Kaffee.

»Und ja, wir wurden ein Paar, haben geheiratet, ich blieb in Deutschland und Tarek kam vier Jahre darauf und nun …« Dorna Moschiri rang mit den Händen.

»Und Sie?«, fragte die Kommissarin. »Arbeiten Sie?«

»Ich bin Illustratorin bei einem Wirtschaftsverlag. Freiberuflich.«

Die Kommissarin stufte diese Information im Innern als unwichtig ein und sah sich stattdessen noch einmal prüfend in dem Raum um.

»Sicher taucht der Junge schneller wieder auf, als wir beide denken«, sagte sie dann in ruhigem Ton. »Vielleicht erlaubt er sich einen derben Spaß. Vierjährige können sehr abenteuerlustig sein, weiß ich von einer Freundin.« Die Kommissarin hatte einen sehr vertraulich wirkenden Ton angeschlagen.

»Ja, abenteuerlustig ist er«, sagte die Mutter. »Ich zeige Ihnen mal sein Zimmer.«

»Das wollte ich auch eben fragen …«, erwiderte die Kommissarin und lächelte.

Der Fußboden in Tareks Zimmer war übersät von Legobausteinen, einem Kartenspiel und den Puzzleteilen einer Weltkarte. An den Wänden hingen Plakate mit den Figuren der Marvel-Superhelden.

»Keine Autos?«, fragte die Kommissarin verwundert. »Kein Computer?«

»Keine Autos«, antwortete Dorna Moschiri. »Und warum einen Computer?«, fragte die Mutter verwundert. »Wäre er dafür nicht zu jung?« Sie blickte irritiert auf die Kommissarin.

»Manche Eltern …«

»Nein, nein«, unterbrach sie Dorna Moschiri. »Tarek zeichnet lieber, spielt Karten oder baut das Welt-Puzzle zusammen und erfindet neue Länder. Ich denke, er hat sehr viel Fantasie.«

Beide Frauen verließen das Zimmer. Die Kommissarin wusste, dass sie hier nicht weiterkam. Tareks Umfeld wirkte alles in allem geordnet, auch wenn ihr der Hinweis auf den Job des Vaters und dessen Probleme in der Bank eher ungut im Gedächtnis hängen geblieben waren.

»Geben Sie mir bitte die Telefonnummer Ihres Mannes«, sagte sie beim Abschied.

Dorna Moschiri schrieb sie ihr auf.

»Bleiben Sie stark, machen Sie jetzt bloß nicht die Verwandtschaft verrückt und gehen Sie noch mal in sich und denken darüber nach, ob Tarek ein Motiv haben könnte abzuhauen. Wenn er bis morgen früh nicht wieder da ist, lösen wir eine Großfahndung aus. Unserer Erfahrung nach ist es jetzt noch zu früh dafür. Mit solchen Aufrufen über die Medien machen wir nur Menschen verrückt, die selbst Kinder haben und sich davor fürchten, ihre Nachkommenschaft könnte ausbüchsen. Ich halte Sie nicht davon ab, selbst noch mal nach ihm zu suchen. Wir nehmen inzwischen die Kita ›Schlossgeister‹ unter die Lupe.« Die Kommissarin drückte den linken Arm der Frau und blickte sie dabei freundlich an.

»Ich zähle auf Sie«, erhielt sie zur Antwort.

Die Kommissarin sandte ihr unbeabsichtigt einen grimmigen Blick. »Sehr häufig sind häusliche Motive die Ursache für runaway kids. Sie sollten also besser auch auf Ihr Kind zählen. Denken Sie auch darüber nach.«

Vor der Tür hatte sich der Himmel zugezogen. Der Norddeutsche Rundfunk hatte für die kommenden Tage waschechtes Aprilwetter angekündigt. Von Sonne bis Schnee sollte man auf alles gefasst sein, hieß es. Eva Lindenthal fröstelte leicht und schlug den Kragen ihrer Jeansjacke hoch. Sie sah jetzt mit ihren wilden Locken und den Sommersprossen auf der Nase ziemlich verwegen aus.

Seit gut drei Stunden war Tarek nun verschwunden. Die Kommissarin stand in ständigem Kontakt mit dem Chef der Truppe, die im Schlosspark und nun auch in einem größeren Areal nach Tarek suchte. Doch bislang gab es nur ernüchternde Antworten. Auch die paar Taucher, die nun schon seit mehr als einer halben Stunde die angrenzenden Ufer des Schlossparks bis zur Mitte des Sees nach dem Jungen durchkämmten, stießen, statt auf Spuren, die auf den Verbleib des Jungen hingewiesen hätten, nur auf ein versunkenes Ruderboot, Sperrmüll und unendlich viel totes Holz.

4 Ramper Moor am Schweriner See, am nächsten Tag

Am nächsten Morgen löste das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern in Absprache mit der Polizeiinspektion Schwerin eine Großfahndung nach Tarek aus. Die Online-Medien der großen und regionalen Nachrichtenblätter sowie lokale Radio- und TV-Stationen veröffentlichten ein Foto beziehungsweise eine Beschreibung des Jungen.

Die Suchtrupps hatten keinen Blick für die urtypische Naturlandschaft des Schweriner Sees, an dessen Ufern sich zahlreiche Wälder, Wiesen, riesige Ackerflächen und abgeschiedene Dörfer hinzogen und das Gefühl vermittelten, dass hier die Zeit eine schon lang andauernde Pause machte. Keiner der Polizisten interessierte sich für die Biber, Fischotter, Eisvögel, Kraniche, Milane und Weißstörche, die hier eine Heimat gefunden hatten. Auch das Drispether Moor, das Grabower Moor, die Kritzower Berge, das Görslower Ufer und das Ramper Moor standen nicht als Naturschönheiten, sondern als mögliche Fundorte der Überreste eines grausigen Verbrechens auf den Zetteln der Beamten. Außerdem regnete es wie aus Kannen, der Wind war kühl und trieb den Polizisten die Nässe auf Gesicht und Nacken.

Boote mit Tauchern schoben sich durch das graugrüne Wasser, durch nasses Schilf und Schlick, Ortungsgeräte fiepten und gaben falschen Alarm. Über dem See kreiste in geringer Höhe ein Hubschrauber, an Bord eine hochempfindliche Kamera. Eine Menschenkette aus hundertfünfzig Polizisten durchforstete das Gebiet, das sonst nur Wanderer und Naturliebhaber durchstöberten. Anweisungen, Fragen und Beobachtungen hallten durch die Luft wie Befehle beim Aufmarsch einer kleinen Armee.

Am Ufer des Ramper Moors, einem hundert Hektar großen Feuchtgebiet aus Seekreide und Torf, stießen die Trupps erst auf einen roten Anorak und dann auf grasgrüne Turnschuhe. Die Kleidung leuchtete aus dem modrigen Schilf. Nur wenige Meter weiter fanden die Beamten Tareks Leiche. Sie war beinahe vollständig im Morast versunken, nur der Ellenbogen des linken Arms ragte aus dem Schlamm. Ein Hubschrauber senkte sich vorsichtig auf eine der wilden Streuwiesen ab und gab zwei Spurensicherer frei, die jedoch alsbald den Fundort wieder verließen. Der Regen hatte mögliche Spuren von Schuhen, Händen, Fasern und Schweißpartikeln gründlich weggewaschen. Der Helikopter nahm den Leichnam an Bord. Sein Ziel war das rechtsmedizinische Institut in Schwerin.

Der Gerichtsmediziner war ein dünner, kleiner Mann mit einem vorspringenden Kinn, Hakennase und vielen kleinen Fältchen auf der Stirn.

»Kommen Sie«, dirigierte er die Kommissarin an den Obduktionstisch. »Ich will Ihnen etwas Interessantes zeigen.«

Wenn Gerichtsmediziner ein solches Attribut gebrauchen, verbirgt sich dahinter immer eine Nachricht, die – bei aller Tragik – zur Klärung eines Verbrechens beitragen kann. Der Mediziner zog ein grünes Kliniktuch vom Leichnam des Jungen, der, bis auf seine Scham, nackt war. Er war ein zartgebauter Junge gewesen, bei dem allerdings eine Missproportion auffiel: Der Kopf schien für seinen Körperbau etwas zu groß.

»Sehen Sie?«, fragte der Mediziner Eva Lindenthal. »Der Junge litt an einem beginnenden Hydrocephalus. Der Volksmund sagt dazu auch Wasserkopf. Allerdings noch nicht stark ausgeprägt. Vielleicht führte eine frühe Hirnhautentzündung zu einem Fehlabfluss des Liquors aus den Hirnventrikeln. Normalerweise werden die Flüssigkeitsräume, die quasi für die Kühlung des Hirns benötigt werden, gut ein- und gut ausgespült. In einem Gleichgewicht. Hier nicht. Vielleicht hatte der Junge aber auch eine angeborene oder frühkindliche Fehlbildung des Gehirns. Auch pränatale Infektionen des Gehirns bei Föten können einen Hydrocephalus auslösen. Außerdem kommen Einblutungen in mit Liquor gefüllten Hirnstrukturen in Betracht. Ich werde den Kopf öffnen …«

Die Kommissarin beugte sich weit über den Jungen. Sie sah auf eine glatte, weiße Haut und dunkelrote Flecken am Hals.

»Also warst du ein ungesunder Junge …«, murmelte sie, richtete sich sogleich wieder auf und fragte: »Die roten Flecken?«

»Er ist stranguliert worden.« Der Gerichtsmediziner schwieg einen kurzen Moment.

»Hat er lange gelitten?« Die Kommissarin sprach leise, mit weicher Stimme.

Der Mediziner reckte sein Kinn etwas wichtigtuerisch nach vorn. »Zu lange, ja. Wie bei jedem Menschen. Erst nimmt die Sauerstoffkonzentration im Blut ab, die Lunge wird nicht mehr versorgt. Daher pressen die Lungenbläschen den letzten gespeicherten Sauerstoff aus sich heraus und platzen dann. Dann reagiert das Herz auf den Sauerstoffmangel, indem es schneller schlägt. Durch den höheren Blutdruck platzen Blutgefäße und kleine Adern, unter anderem im Auge. Hier …« Er hob mit einem kleinen Stäbchen die Augenlider des Jungen an. Die Augäpfel waren blutunterlaufen. »Das Hirn bemerkt den Mangel und schaltet langsam ab. Das Herz schlägt immer langsamer, bekommt keine Signale vom Gehirn mehr und stoppt. Damit unterbricht es die ohnehin schlechte Sauerstoffversorgung der anderen Organe, die dann nach und nach versagen. Da das Gehirn abschaltet, bekommt auch kein Muskel mehr Signale, unter anderem auch der Schließmuskel, was dazu führt, dass der Junge sich komplett entleert hat. Die Augen quellen hervor. Bewusstlosigkeit setzt nach ungefähr zehn bis fünfzehn Sekunden ein, da das Hirn unterversorgt ist. Allerdings kommt man nach dieser kurzen Zeit auch wieder zu Bewusstsein, wenn man nicht mehr gewürgt wird. Er hat also an die zehn Minuten gekämpft, bis er starb.«

»Wie entsetzlich«, murmelte die Kommissarin.

»Er wurde nicht vor Ort umgebracht«, fuhr der Gerichtsmediziner fort. »Er wurde bereits tot ins Moor gelegt. Darauf weisen die starken Leichenflecken und die fehlenden, aber für eine Wasserleiche üblichen Veränderungen der Haut hin. Ich würde sagen: Er ist kurz nach seinem Verschwinden erwürgt und dann ins Moor gebracht worden.«

»Dieser Bastard«, sagte die Kommissarin und wandte sich von dem Operationstisch ab.

»Tote Kinder sind immer eine hässliche Sache.« Der Mediziner begleitete sie aus dem Obduktionssaal.

»Ich werde ihn finden«, sagte Eva Lindenthal und schritt dann entschlossen den langen Flur der Gerichtsmedizin hinaus ins Freie.

Das Institut für Rechtsmedizin war Teil des Schweriner Friedhofs und des Krematoriums am Obotritenring. Die Kommissarin brauchte Zeit und Ruhe zum Denken. Der starke Regen war in ein feines Nieseln übergegangen. Sie machte einen Spaziergang an diversen Gräbern entlang, die eingerahmt waren von dichten Büschen und waldähnlichen Baumgruppen. Ist es von Belang, dass Tarek ein krankes Kind war?, dachte sie. Und wenn ja, woher kannte der Täter diesen Umstand? Noch war von der Disproportion zwischen Kopf zu Körper nicht viel zu sehen gewesen. Oder hatte er das Kind zufällig ausgewählt und wusste nichts von dessen Leiden? Und, warum hatte Tareks Mutter mit keiner Silbe erwähnt, dass ihr Kind an einer seltenen Krankheit litt?

Das Brummen des Handys riss die Kommissarin aus ihren Gedanken. Eine Nachricht ihrer Assistentin Laura: »Der Chef will dich sehen. Sofort.«

Eva Lindenthals Vorgesetzter hieß Ulrich Timmermann und war ein Mann um die fünfzig mit schlohweißem Haar, das er an den Ohren und im Nacken kurz trug. Sein sicher nicht billiger, stahlblauer Anzug mit der etwas blasser blauen Krawatte, sein markantes Gesicht und eine fein gearbeitete, rahmenlose Brille gaben ihm das Aussehen des Elder Statesman einer Nachrichtensendung. Er saß mit übereinandergeschlagenen Beinen sehr leger auf der Kante seines Schreibtisches, als die Kommissarin sein Büro betrat. Er wippte mit einem Fuß.

»Wie ist der Stand, Eva?«, fragte er und wippte weiter mit seinem Fuß. »Ich fühle mich von der Entwicklung abgehängt.«

»Müssen Sie nicht«, unterbrach sie ihn. »Wir haben die Todesursache und die Todeszeit. Der Gerichtsmediziner konnte nur feststellen, wann und auf welche Weise der Junge starb.«

»… eine Schweinerei«, warf er dazwischen.

»Wie bitte?«, fragte sie irritiert.

»Einen möglichen Täter?«, bellte er ihr entgegen.

»Mal abgesehen davon, dass der Junge eine unheilbare Krankheit hatte, habe ich keine verwertbaren Hinweise. Und die Berichte von der Spurensicherung im Moor liegen mir noch nicht vor. Es hat stark geregnet in den letzten Stunden, und ich fürchte, da ist nicht viel.« Die Kommissarin hatte eine gewisse Schärfe in ihre Stimme gelegt.

»Telefoniert ihr nicht miteinander?«, fragte Timmermann lauernd.

»Normalerweise schon«, antwortete Lindenthal, »aber in der Pathologie hatte ich mein Handy abgestellt. Außerdem haben die Labore die Spuren noch nicht freigegeben.«

»Soso«, sagte Timmermann und erhob sich. »Die Medien hängen mir im Nacken. Kindermord ist eine sehr emotionale Angelegenheit, und es wäre schön, wenn …«

»Ja, das wäre es«, unterbrach sie seine Mahnungen, »ich gebe Ihnen Updates, wenn ich welche habe.«

»Das darf ich auch erwarten, schließlich wollen Sie ja bald Hauptkommissarin …«

»Will ich das?«, fragte sie ironisch. »Ich fühle mich momentan noch ganz wohl als Ermittlerin ohne feste Tageszeiten an einem Tisch mit vielen Telefonen.«

»Die Leitung der Mordkommission kommt auf Sie zu«, erwiderte er. »Daran können Sie sowieso nichts ändern.«

Sie trat einen Schritt zurück in Richtung Tür, wies mit der rechten Hand durch die Scheibe nach draußen und sagte: »Ich werde dann mal …«

Kaum war sie aus der Tür, langte Timmermann hinter sich auf den Schreibtisch nach seinem Telefon. Etwas Verschwörerisches trat in seine Augen.

In Eva Lindenthals Büro, das an das Zimmer ihrer Assistentin anschloss, hatte jemand einen frischen Blumenstrauß gestellt. »Viel Glück« stand auf einem kleinen Kärtchen geschrieben, das an der Vase lehnte.

»Laura? Von wem sind die?«, fragte sie ihre Assistentin.

Die junge Frau mit den zurückgesteckten blonden Haaren, dem offenen Gesicht und in engen Jeans, über denen sie eine dunkle Bluse und Jackett trug, war vor einem halben Jahr direkt von der Polizeihochschule in ihre Abteilung gekommen.

»Von wem wohl«, erhielt sie zur Antwort. »Vom Chef. Er will was von dir und wirbt damit um dich.«

»Aha«, antwortete Eva. »Noch entscheide Gott sei Dank ja ich.«

Laura trat zu ihr, in der Hand eine Akte, die noch reichlich Platz für Papier aufwies.

»Ein vorläufiger Bericht der Spurensicherung. Das Kind lag kopfüber im Wasser, mit dem Rücken zur Oberfläche. Der Hammer: als die Scouts das Kind umdrehten, trug es eine Maske auf dem Gesicht.«

»Zeig her!« Eva Lindenthal riss Laura die Akte aus der Hand.

Mehrere Fotos segelten auf den Fußboden. Sie zeigten ein professionell geformtes Maskengesicht mit roter, spitzer Nase, grellblauen, weit aufgerissenen Augen und einem stark überzeichneten riesigen Mund. Tiefe Falten waren in das Silikonmaterial eingekerbt worden. Das Gesicht eines alten Mannes, der ein Kobold, ein Clown oder ein böser Wicht sein konnte. Beide Frauen sahen einige Zeitlang sprachlos auf die Bilder. Das letzte Foto zeigte das Gesicht Tareks: vom Wasser aufgedunsen, mit zarten Zügen und einem zu großen Kopf.

»Ein Anhaltspunkt, mehr aber auch nicht«, sagte die Kommissarin nüchtern. »Vielleicht stoßen wir in Theaterwerkstätten oder einem Fundus mit Filmrequisiten auf einen Hinweis.«

»Hier steht«, zitierte Laura einen Aktenvermerk, »dass die Scouts vermuten, dass das Kind bereits tot war, als es ins Moor gelegt wurde.«

»Das bestätigt auch der Pathologe«, sagte die Kommissarin mit leicht ungeduldigem Unterton.

»Keine Kampfspuren, nur Abdrücke von stiefelähnlichen Schuhen. Könnten aber auch von Naturschützern sein, die im Moor Vögel zählen, folgern die Beamten vor Ort.«