Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

In einer Februarnacht im Jahr 1992 wird Clay Robinette, in Ungnade gefallener Reporter, inzwischen jedoch Dozent für »Creative Non-Fiction«, vom Klingeln seines Telefons geweckt. Der panische Anrufer ist sein Professorenkollege Reggie Brogus, ein berüchtigter ehemaliger Black Panther, der sich nach einem mysteriösen siebenjährigen Exil in einen rechtskonservativen Eiferer verwandelt hat. In Reggies Büro auf dem Campus liegt die Leiche einer weißen Frau, und er ist überzeugt, dass sie vom FBI dort platziert wurde, um ihn endgültig aus dem Weg zu schaffen. Clays alter Reporterinstinkt wird geweckt, er lässt sich in der eisigen Winternacht an die Uni locken. In Reggies Büro trifft ihn fast der Schlag: Er erkennt das Opfer, es ist die Studentin Jennifer Wolfshiem, mit der er bis vor kurzem eine Affäre hatte. Clay weiß, dass er den Mörder entlarven muss, bevor er selbst zum Hauptverdächtigen wird … Noch nie hat ein Roman Anita Hill und Clarence Thomas, Martin Luther King und Rodney King, Schwarzen Konservatismus und weißen Eifer derart witzig und klischeefern versammelt. Das schwarze Chamäleon ist zugleich packender Krimi, beißende Gesellschaftssatire und provokante Auseinandersetzung mit race und Politik in den USA der letzten Jahrzehnte. »Campus-Groteske, Fallen der Rassenpolitik, Satyricon afroamerikanisch. Jake Lamar ist eine Entdeckung.« Tobias Gohlis, Sprecher der Krimibestenliste »Eine böse schwarze Komödie im doppelten Wortsinn.« New York Times Book Review »Ein großartiges Buch.« C.K. Williams »Jake Lamar ist unbestreitbar einer der Meisterautoren seiner Generation«. Kevin Powell

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

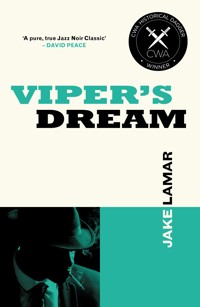

Jake Lamar, geboren 1961, wuchs in der Bronx, New York, auf. Nach seinem Abschluss an der Harvard University schrieb er sechs Jahre lang für das Time Magazine. Er lebt seit 1993 in Paris und unterrichtet Kreatives Schreiben an der Elitehochschule Sciences Po; er schreibt Romane, Essays, Rezensionen, Kurzgeschichten und Theaterstücke. Jake Lamar wurde u. a. mit dem Lyndhurst-Preis und dem Grand Prix für den besten ausländischen Thriller ausgezeichnet. Zuletzt erschien 2023 der Kriminalroman Viper’s Dream, der auf der Shortlist der CWA Dagger Awards 2024 stand.

Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt als Autor und Übersetzer in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet und übersetzte u. a. die Kriminalromane von Declan Burke. Zuletzt erschien 2023 sein Kriminalroman Schwarzer Oktober.

Das schwarzeChamäleon

Kriminalroman

Aus dem Englischen

und mit einem Nachwort von

Robert Brack

Edition Nautilus

Die Originalausgabe des vorliegenden Buches

erschien unter dem Titel If 6 Were 9

bei Crown Publishers, New York 2001

Copyright © 2001 by Jake Lamar

Edition Nautilus GmbH

Schützenstraße 49a

D -22761 Hamburg

www.edition-nautilus.de

Alle Rechte vorbehalten

© Edition Nautilus 2024

Deutsche Erstausgabe September 2024

Umschlaggestaltung: Maja Bechert

www.majabechert.de

Porträt des Autors Seite 2:

© Ulf Andersen

1. Auflage

ISBN EPUB 978-3-96054-375-6

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Identifikation eines Phantoms

Für Dorli

1

»So ein verfickter Scheiß! So ein verfickter, beschissener Scheiß-Bullshit!«

Es war nicht gerade der eloquenteste Moment im Leben von Reginald T. Brogus, aber die beiden profanen Sätze, die er murmelte, brabbelte, ja beinahe schluchzte, während er in meiner spärlich erleuchteten, unaufgeräumten Küche herumtigerte, könnten so etwas wie ein Motto oder ein Mantra gewesen sein für die Inkarnationen dieses Mannes in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren. Ob in Gestalt eines kühnen, pistolenschwingenden Revoluzzers mit Beret oder eines pfeiferauchenden Neokonservativen mit roten Hosenträgern – Reginald T. Brogus sagte auf seine typisch bombastische Art immer das Gleiche.

»So ein verfickter Scheiß! So ein verfickter, beschissener Scheiß-Bullshit!!«

Aber in dieser Nacht war von seiner sonst üblichen Prahlerei nichts mehr übrig. Oder besser gesagt: an diesem Morgen. Die rot leuchtende Digitalanzeige des Radioweckers auf meinem Nachtschränkchen hatte 2:27 angezeigt, als ich nach dem nervig piependen Telefon griff. Brogus rief mich von seinem Handy aus an. Er sagte, er würde draußen auf der Maplewood Road stehen, direkt vor meinem Haus.

»Du musst mich reinlassen, Clay. Bitte!«

Ich murmelte etwas davon, wie spät es sei, und fragte, was er für ein Problem hätte. Das wollte er mir nicht sagen. Er bettelte einfach darum, hereingelassen zu werden. Ich sagte ihm, er solle zur Hintertür kommen. Penelope schnarchte leise vor sich hin, als ich im Dunkeln nach meinem Bademantel tastete. Es wäre mehr als ein Telefonanruf und das Stolpern gegen diverse Möbelstücke nötig gewesen, um meine Frau zu wecken, wenn sie sich in ihrer komatösen Tiefschlafphase befand. Ich schloss die Schlafzimmertür hinter mir und schlich eilig die Treppen hinunter. Pen konnte man nicht so leicht aus dem Schlaf reißen, aber ich wollte nicht riskieren, die Zwillinge aufzuwecken.

Immer noch benommen durchquerte ich die dunkle Küche, schlurfte in meinen Slippers schwerfällig über den Linoleumfußboden. Als ich die kleine Lampe einschaltete, die neben dem vier Zoll breiten Schwarzweißfernseher auf dem Küchentisch stand, sah ich draußen im Garten, hinter der Tür mit dem Fenster aus einbruchsicherem Glas, das von gelb gemusterten Rüschengardinen verdeckt wurde, die vagen Umrisse eines Mannes. Trotz meiner herrischen Vorträge zum Thema Sicherheit vergaßen Penelope und die Mädchen immer wieder, die Hintertür abzuschließen. Als ich den Türknauf drehte, stellte ich fest, dass sie schon wieder unverschlossen war, mitten in der Nacht.

Reggie Brogus trug einen blauen Trainingsanzug und dazu schmutzige weiße Nikes. Ich fand seine Ausstattung aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen war es Montag, der 17. Februar 1992, und wir wohnten in Arden, Ohio, in einer flachen, windigen, so gut wie baumlosen Tundra, wo der Frühling erst Ende Mai Gestalt annahm. Und zweitens war Brogus zu diesem Zeitpunkt dreihundert Pfund schwer, ziemlich schwabbelig und sah aus, als wäre Kauen seine vorherrschende körperliche Ertüchtigung.

»He, Clay, Mann, du musst mir helfen.«

Seine Augen hinter den flaschenglasdicken Gläsern seiner Hornbrille quollen mehr aus den Höhlen als sonst. Ich schob ihn in die Küche und bat ihn, nicht so laut zu reden. Irgendwie war ich gar nicht erstaunt, dass er in diesem Zustand bei mir aufkreuzte. Vielleicht war ich zu verschlafen, um mir Sorgen zu machen. Und bekanntlich hatte Reginald T. Brogus einen Hang zum Melodramatischen. Ich schaltete die Leuchtstofflampe unter der Decke ein. Kurz bemerkte ich den gigantischen Berg aus schmutzigem Geschirr im Waschbecken, da knipste Brogus das Licht wieder aus.

»Das ist viel zu hell, Mann! Bist du wahnsinnig?«

Ich setzte mich an den Küchentisch in den Lichtschein der 40-Watt-Lampe. »Komm runter, Brogue«, grummelte ich.

Und da fing er an, wie besessen in der Küche herumzutigern. »So ein verfickter Scheiß! So ein verfickter, beschissener Scheiß-Bullshit!!«

Ich gähnte leise und rieb mir ein Klümpchen verkrusteten Schleim aus den Wimpern. »Kannst du dich etwas präziser ausdrücken, Mann?«, stöhnte ich. Auch wenn Brogus sehr verzweifelt wirkte, nahm ich ihn nicht besonders ernst. Wie viele andere Schwarze hatte auch ich Brogus seit den 1970ern nicht mehr ernst genommen.

»Warum erschießen sie mich nicht einfach, hm? Warum wollen sie mich komplett zerstören? Warum durchbohren sie nicht einfach mein Herz mit einem Holzpflock!« Brogus schlug sich gegen die voluminöse Brust, während er über das Linoleum stakste. Seine Stimme überschlug sich, er klang, als wäre er kurz davor, in Tränen auszubrechen. »Wäre es nicht einfacher, mich umzubringen? Müssen sie mich auch noch foltern?«

Sie? Zuerst dachte ich, Brogus würde von unseren Kollegen an der Arden University sprechen. Dann fiel mir ein, wie unglaublich viele Feinde Reggie Brogus hatte. »Sie«, das konnten Aktivisten der wiederbelebten Black Panther Party sein oder Hinterwäldler, die der Ideologie der Weißen Vorherrschaft anhingen, oder rachsüchtige Agenten des FBI, der CIA oder der Steuerbehörde oder Angehörige der linken Medien-Schickeria oder jede Person, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlte. Brogus war, sogar gemessen an den aktuellen Standards, ziemlich paranoid. Das schoss mir durch den Kopf, als ich mir so langsam Sorgen wegen seines unerwarteten nächtlichen Besuchs machte. Zu diesem Zeitpunkt verstand ich das Ausmaß des Ganzen noch nicht, das wurde mir erst später bewusst, als ich mit eigenen Augen sah, was auf dem Sofa im Büro von Reginald T. Brogus im Afrikamerika-Institut lag – nämlich der nackte Körper einer weißen Studentin, die erwürgt worden war.

Nicht vergessen, ich spreche hier von 1992 – Anfang 1992. Das Reich der Glaubwürdigkeit hatte noch nicht seine aktuellen abenteuerlichen Ausmaße angenommen. Auch wenn der Golfkrieg ein Jahr zuvor das Unglaubwürdige immer glaubwürdiger hatte werden lassen – in der Nacht, als Brogus in voller Panik vor meiner Tür auftauchte, war O. J. Simpson noch der bekannteste Ex-Sportler und TV-Schlaukopf im Land, Mrs. Simpsons Kopf war immer noch vollständig mit ihrem Körper verbunden, Slick Willie Clintons Präsidentschaftskandidatur schien hoffnungslos, und alle Welt ging davon aus, dass das Urteil im Prozess gegen die weißen Cops in Los Angeles, die dabei gefilmt worden waren, wie sie den armen schwarzen Rodney King verprügelten, selbstverständlich »schuldig« lauten würde. Im Februar 1992 hatte eine nackte Leiche – genauer gesagt die nackte Leiche einer weißen Frau – im Büro eines Professors – genauer gesagt eines schwarzen männlichen Professors – immer noch das Potenzial, die Öffentlichkeit, wenn schon nicht zu schockieren, so doch immerhin in Erstaunen zu versetzen.

Aber während ich versuchte, den in meiner Küche herumlatschenden Brogus zu beruhigen, wusste ich noch gar nichts von der Leiche. So etwas war jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich lebte mein Leben noch immer innerhalb der alten Parameter des Glaubwürdigen.

»Du musst mitkommen«, sagte Brogus atemlos. »Wir gehen in mein Büro. Du musst dir diese Scheiße anschauen. Du bist mein Zeuge.«

»Zeuge für was denn? Und sprich bitte leiser.«

Brogus hörte endlich auf herumzutigern, blieb stehen und hob die Hände vors Gesicht. Er drückte die Handflächen gegen seine sehr breite und hohe Stirn und starrte zu Boden. Offenbar versuchte er seine Atmung unter Kontrolle zu bringen, seine Nerven zu beruhigen. Er trat mit schweren Schritten an den Tisch und setzte sich mir gegenüber hin. Sein fetter Hintern quoll auf beiden Seiten über den Rand des spillerigen Holzstuhls. Er stemmte die Ellbogen auf die Tischplatte und verschränkte seine Wurstfinger. Er mied meinen Blick. Seine vorstehenden Augen schienen einen Fleck hinter mir zu fixieren, etwas, das nur er in dieser dunklen Ecke der Küche wahrnehmen konnte. »Du bist mein Zeuge«, sagte er knurrend.

»Zeuge für was, Reggie?«

Brogus schüttelte träge den Kopf und starrte weiter an mir vorbei ins Dunkle. »Für diesen Scheiß … diesen beschissenen Scheiß … den sie in meinem Büro deponiert haben.«

»In deinem Büro? An der Uni?«

Brogus nickte langsam, seine Froschaugen hinter der dicken Brille wirkten besessen. »Siehst du das denn nicht?«, knurrte er. »Denen reicht es nicht, mich umzubringen. Die wollen mich ruinieren.«

Da ich mich für sehr clever hielt, zog ich sofort die falschen Schlüsse. Drogen. Jemand musste Koks im Büro von Brogus deponiert haben. Egal ob er als linker oder als rechter Aktivist auftrat, Drogen hatte Brogus immer vehement abgelehnt. In seinen beiden Büchern – LIVE BLACK OR DIE! A Militant Manifesto, veröffentlicht 1968, und An American Salvation. How I Overcame the Sixties and Learned to Love the U. S. A., veröffentlicht 1984 – hatte er sich darüber ausgelassen, wie gefährlich Drogen für die schwarze Community seien. Wenn also einer der zahllosen Feinde von Brogus ihn diskreditieren und an den Pranger stellen wollte, dann wäre die hinterhältigste Art, Drogen in sein Büro zu schmuggeln, womit er nicht nur als Verbrecher, sondern auch als Schwindler dastünde.

»Ich glaube, ich verstehe jetzt«, sagte ich. »Aber, hey, Mann, wieso kommst du damit zu mir? Solltest du nicht die Polizei rufen?«

»DIE PO-LI-ZEI?!« Brogus schrie es beinahe.

»Sch-sch.«

»Was zum Henker glaubst du wohl, was die Po-li-zei mit meinem schwarzen Hintern tun wird?« Brogus schaute mir ins Gesicht, er sprach hastig, rau und wütend. »Es könnte genauso gut die Polizei gewesen sein, die diesen Scheiß in meinem Büro deponiert hat.«

»Okay, okay«, sagte ich und hob eine Hand, um ihn zu beruhigen. »Kein guter Vorschlag.«

»Diesen Mistkerlen ist es nie gelungen, mich in den Knast zu bringen. Damals in den Siebzigern haben sie sich jede Menge falscher Beschuldigungen ausgedacht, und ich habe immer dagegengehalten!«

Es war eigenartig, dem republikanischen Reginald am Ende der Reagan/Bush-Ära dabei zuzuhören, wie er die Cops verfluchte, ganz so wie der revolutionär gesinnte Reggie in früheren Zeiten. Wenige Monate zuvor hatte Brogus die exzessive Polizeigewalt gegen Rodney King öffentlich gerechtfertigt. Der Mann war eindeutig am Rande des Nervenzusammenbruchs. »Hör mal, Reg, was willst du denn …«

»WaszumTeufelistdas?«, zischte er. Fünf Worte, so schnell ausgesprochen wie ein einziges. Er drehte sich ruckartig um und starrte zur Hintertür.

Ich brauchte einen Moment, aber dann hörte ich, was ihn erschreckt hatte, dieses leise kratzende Geräusch von Krallen auf Holz. Brogus drehte sich so hastig wieder zu mir um, dass der Stuhl unter ihm knackte, und blickte mich misstrauisch an. Als wäre ich verantwortlich für dieses rätselhafte und anhaltende Kratzen. In gewisser Weise war ich das auch.

»Entspann dich«, sagte ich, stand auf und ging zur Tür der Speisekammer neben dem Hintereingang, in der wir unsere länger haltbaren Nahrungsmittel aufbewahrten, und zog sie auf. Zwei silbrige Augen leuchteten im Dunkeln.

»Jau!«, sagte Dexter mit seiner piepsigen Stimme. Unser geschmeidiger, nachtschwarzer Kater machte es sich oft auf einem der unteren Regalbretter bequem, und manchmal vergaßen wir ihn und sperrten ihn versehentlich in seinem gemütlichen Schlupfwinkel ein. Nun flitzte er aus der Kammer und seine Krallen klackerten über den Linoleumboden.

Ich drehte mich wieder zu Reggie um. »Wo waren wir gerade?«

Der Zwischenfall mit dem Kater schien Brogus noch mehr aufgewühlt zu haben. »Du musst mitkommen«, sagte er mit flehendem Blick. »Du musst über diesen Scheiß schreiben. Du musst das, was hier abläuft, in der Zeitung bringen. Du musst mich entlasten!«

»Halt, Moment mal, Reggie! Ich bin kein Journalist mehr. Ich bin gar nichts. Ich bin nur noch ein beschissener Journalistikprofessor.«

»Du musst mitkommen. Jetzt sofort!«

»Reggie, sieh mich mal an. Ich bin im Bademantel.«

»Dann zieh dich an, Arschloch! Du musst dir diesen Scheiß ansehen!«

»Ach, komm, Reg …«

»Clay!« Brogus beugte sich vor und umfasste meine beiden Handgelenke mit seinen riesigen Pranken. »Du schuldest mir noch was. Das weißt du!«

Das stimmte. Genau so war’s. Abgesehen davon muss ich zugeben, dass meine Neugier geweckt war.

»Um diesen Scheiß glauben zu können«, sagte Brogus heiser, »musst du es gesehen haben.«

Manche, da bin ich mir sicher, nennen es mein Exil.

Clay Robinette? In Ohio?!?! Ach du liebe Güte!

Die Lachnummer des eigenen Berufsstands zu sein – zumindest in New York – ist nicht so schmerzlich, wie Sie vielleicht denken. Es fühlt sich an wie eine schorfige, juckende Wunde, etwas Lästiges. Wieso, zum Teufel, wurde ausgerechnet ich bei etwas ertappt, mit dem alle anderen davonkamen? Ich hörte, wie meine ehemaligen Kollegen sich kichernd über ihre Spesenabrechnungen beugten und mich scheinheilig bemitleideten. Durchaus nachsichtig und auch ein bisschen nervös. Denn jeder wusste, er könnte der Nächste sein.

Sie erinnern sich bestimmt noch an Janet Cooke? Die schwarze Kollegin bei der Washington Post, die 1981 oder ’82 den Pulitzer-Preis gewonnen hatte für die Story über den kleinen Jimmy-Johnny-Jackie, einen sechs oder sieben Jahre alten Junkie, der im Ghetto dahinvegetierte. Es stellte sich dann heraus, dass die ganze Geschichte ein Fake war, Janet hatte sich alles nur ausgedacht. Also wurde ihr der Preis wieder aberkannt, sie verlor ihren Job, ihre Reputation und ihre Zukunft. Die meisten fanden das gerecht. Wie auch immer – ich war keine Janet Cooke. Mir hatte man bloß die Fälschung einiger Zitate nachgewiesen. O-Töne von anonymen, teilweise ausgedachten Quellen. Das hab ich ein paarmal gemacht für den einen oder anderen Artikel. Mal im Ernst: Ich bin bestimmt nicht der einzige Journalist, der so was getan hat. Ich habe nur die Spielregeln angewendet, die ich vorgefunden hatte. Aber ich wurde entlarvt, fertiggemacht, ausgegrenzt und schließlich aus der Stadt gejagt.

Deine Community ist stolz auf dich: So lautete das Lob in der guten alten Zeit. Tja, Janet Cooke wurde als Schande für ihre Community angesehen. Mein Fall wurde in der Öffentlichkeit nicht so sehr an die große Glocke gehängt wie ihrer (ich hatte sowieso nie einen Preis gewonnen), aber auch ich wurde als ein Schandfleck der schwarzen Community betrachtet. Ich habe das nie so gesehen. Hey, ich war nur ein mittelmäßiger Journalist. Ich habe nie mehr als Mittelmaß angestrebt. Wissen Sie, unter Schwarzen heißt es: Unsereins muss doppelt so gut sein, um halb so weit zu kommen wie ein Weißer. Na schön, das mag stimmen oder auch nicht. Ich jedenfalls wollte nur mein Mittelmaß aufrechterhalten. Ein richtig guter Journalist zu sein, ist sehr anstrengend. Ein mittelmäßiger Journalist zu sein, ist einfach. Mir genügte das normale Mittelmaß. Den Gedanken, ich müsste doppelt so mittelmäßig sein wie meine mittelmäßigen weißen Kollegen, um auch nur halb so mittelmäßig zu sein wie sie, lehnte ich ab. Wieso sollte ich mich, nur weil ich schwarz bin, irgendwelchen rigiden Leistungsanforderungen unterwerfen? Meine Güte, schauen Sie sich doch bloß mal die üblichen mittelmäßigen Weißen an – gar nicht zu reden von weißen Journalisten! Ich bin weder stolz noch schäme ich mich für meine Mittelmäßigkeit. Aber mein Recht auf Mittelmäßigkeit, meine Freiheit, so mittelmäßig sein zu dürfen wie jede x-beliebige mittelmäßige weiße Person, sollte als ultimatives Gleichstellungsziel gelten, finden Sie nicht?

Im Februar 1992 war ich nicht mehr mittelmäßig – ich war gescheitert. Soll heißen, ich sah mich selbst als gescheitert an. Aber es handelte sich, das muss ich zugeben, um ein angenehmes Scheitern. Ein paar Monate vor meinem vierunddreißigsten Geburtstag war mir klar geworden, dass ich meine Chance auf eine respektable journalistische Karriere in den Sand gesetzt hatte. Und eine zweite Chance würde ich nicht bekommen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich dachte nicht, mein Leben wäre deshalb komplett ruiniert. Ich liebte meine Frau und meine Töchter, sie gaben meinem Leben mehr als alles andere einen Sinn. Aber in Bezug auf Karriere war ich eine Niete. Es gibt Schlimmeres.

Man könnte sagen, dass Jerry Shamberg mich gerettet hat – auch wenn ich diese Formulierung hasse. Im Herbst 1986 hatte ich ein Porträt des neuen Dekans der Arden University verfasst für A Bite of the Apple, eine inzwischen eingestellte, wöchentlich erscheinende Hochglanzzeitschrift für wohlhabendere New Yorker. Die unbedeutende, so seriöse wie langweilige Arden University hatte eine Spende von 100 Millionen Dollar bekommen, dank des Vermächtnisses der Nachfahrin einer Stahlmagnatenfamilie, die 1907 ihren Abschluss gemacht, nie geheiratet und auch keine näheren Verwandten gehabt hatte, denen sie ihren Reichtum vermachen konnte. Ein paar aufgeweckte Mitglieder des Hochschulrats überredeten die Traditionalisten unter ihnen, die großzügige Schenkung dazu zu nutzen, die Arden University in eine »angesagte« beziehungsweise »Spitzenuniversität« zu verwandeln. Sie wollten das Geld dazu nutzen, die Uni »ins Gespräch« zu bringen. Ihr Ziel war, die langweilige, mittelmäßige Arden University zu einem attraktiven »Hot Spot« für wohlhabende und anspruchsvolle Studierende zu machen, für Studierende also, die es normalerweise an die Brown University oder das Oberlin College zog, beides Institutionen, die Arden als Anlaufpunkt für die Nachkommen reicher und smarter New Yorker, die Zeitschriften wie A Bite of the Apple lasen, bislang in den Schatten gestellt hatten.

»Wir als Unterrichtende sind Produzenten. Die Studenten sind Konsumenten«, sagte Dekan Jerry Shamberg während meines Vorstellungsgesprächs. »Unsere Aufgabe ist es, ein gutes Produkt herzustellen, für das unsere Konsumenten, oder ihre Eltern, gerne bereit sind zu zahlen. Ich leite hier nicht bloß eine Universität, ich leite ein Unternehmen!«

Der abgefeimte Jerry Shamberg stammte aus Brooklyn und hatte einen Doktor in Psychologie und einen Master in Betriebswirtschaft in Harvard gemacht. Die Arden University hatte eine obszön hohe Summe bezahlt, um Dekan Jerry vom College of the Dunes auf Long Island wegzulocken, wo er es während seiner zehn Jahre als Vorsitzender des Verwaltungsrats geschafft hatte, diese Witz-Uni für minderbemittelte Hinterwäldler in einen Tummelplatz für Sprösslinge reicher Leute aus Manhattan zu verwandeln, die ihren Sommerurlab bevorzugt in den Hamptons verbrachten. Obwohl es Gerüchte gab, dass einige Studenten am College of the Dunes ihre Bestnoten vor allem in Volleyball erzielten, stieg ihr Ansehen rapide. Shamberg lockte hochrangige Akademiker an, indem er ihnen horrende Gehälter anbot – jedenfalls für Akademikerverhältnisse. Er machte unaufhörlich Reklame für seine Hochschule bei seinen New Yorker Bekannten, die einen gewissen Einfluss hatten. Und schon stiegen die Bewerberzahlen exponentiell an. Immer mehr Spenden gingen ein. Von manchen Eltern hieß es, sie hätten sich gegenseitig überboten, um für ihre Kinder einen Platz am College zu ergattern. Der Stiftungsrat der Arden University hoffte, dass Jerry Shamberg seine Zauberkräfte auch in der flachen, trostlosen Einöde von Ohio entfalten würde.

Ich hatte immer gedacht, Shamberg wäre in dem Artikel, den ich über ihn geschrieben habe, als Arschloch rübergekommen. Aber das Porträt, das am 1. Oktober 1986 in A Bite of the Apple erschien, löste in Arden einen regelrechten Goldrausch aus. Zweieinhalb Jahre später traf ich Shamberg zufällig auf der Madison Avenue. Er hatte schon davon gehört, dass man mir die Fälschung von Quellen und Zitaten vorwarf. »Immerhin haben Sie mich korrekt zitiert!«, sagte er und lachte laut auf.

Die schorfige, juckende Wunde meiner Schande war an diesem Nachmittag besonders deutlich zu spüren gewesen. Ich erzählte Shamberg, dass ich schon seit sechs Monaten keinen Auftrag mehr bekommen hätte, nicht mal von Zeitschriften der untersten Kategorie. Mein Agent hatte mir den Tipp gegeben, mich nach einem normalen Job umzuschauen. Und da bot Shamberg mir spontan eine Dozentur an der Arden University an. Ich sagte ihm, ich hätte noch nie einen Journalistikkurs besucht, geschweige denn einen gegeben. Er sagte, das spiele keine Rolle. Ich sagte ihm, ich sei ein schlechtes Vorbild und als Journalist erledigt.

»Hey, Sie sind umstritten!«, rief Jerry aus. »Und wer umstritten ist, lässt sich gut verkaufen!«

* * *

Und so wurde ich im Herbst 1989 Professor für Journalismus und Creative Non-Fiction – was immer das für ein Blödsinn sein soll. (Tatsächlich, denke ich, wäre der Begriff »Creative Non-Fiction« eine freundliche Umschreibung dessen, was mich in der Medienwelt zum Paria gemacht hat.) Als College-Professor bekam ich ein ansehnliches Gehalt, wie es sich gehört. Abgesehen von der gnadenlosen Tristesse, die in Arden, Ohio, vorherrschte, schien es ein ganz guter Ort zu sein, um Kinder großzuziehen. Penelope war nie besonders scharf auf New York gewesen und hatte das Journalistenmilieu nie gemocht. Sie und die Zwillinge waren sofort mit Ohio einverstanden gewesen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch keine großen Schwierigkeiten, mich dort hineinzufinden. Was mich betraf, so war ich gerade von der Trittleiter des Mittelmaßes gestolpert. Mit 31 hatte ich mich auf dem Nebengleis des Scheiterns recht bequem eingerichtet.

Es gab noch einen anderen Grund – abgesehen von meinem niedrigen beruflichen Status –, warum ich glücklich war, New York City zu verlassen. Was den Rassismus betrifft, wurden die Dinge immer heftiger, zu heftig für mein pazifistisches Gemüt. Im April 1989 wurde eine junge Weiße – eine Investmentbankerin – beim Joggen im Central Park angeblich von einer Gang schwarzer Teenager überfallen, brutal vergewaltigt und verprügelt. Im August wurde ein schwarzer Teenager in Bensonhurst, Brooklyn, von einem weißen Mob erschossen. Diese beiden Gewalttaten brachten die mühsam kaschierten Feindseligkeiten zwischen den Bevölkerungsgruppen erneut zum Ausbruch. Ich hatte den Eindruck, dass sich das alles nur zum Schlechteren hin entwickeln konnte. Ich wollte Amber und Ashley – ja, meine Töchter heißen Amber und Ashley – nicht in einer derart belasteten Atmosphäre aufwachsen lassen.

Was nicht heißen soll, dass Arden eine Bastion des Friedens und der Menschenliebe wäre. Gewisse Themen liegen auch hier in der Luft: Studien zur Multikulturalität, Förderung von Minderheiten, freie Rede im Gegensatz zur Rücksichtnahme auf Minoritäten. Bitte vergeben Sie mir, aber ich konnte mich über diese Themen nie besonders echauffieren, so wichtig sie auch sein mögen. Aber mir wurde sehr schnell bewusst, dass die meisten Weißen und alle Angehörigen von »Minoritäten« an der Fakultät ständig von den Studenten und den Kollegen daraufhin geprüft wurden, wo sie in Bezug auf diese und andere sehr wichtige Themen standen. Man wurde nicht nur aufgrund der geäußerten Ansichten beurteilt, sondern auch danach, wie man sie äußerte, wie man sich kleidete, wo man wohnte, mit wem man sich traf und mit wem man ins Bett ging. Natürlich findet so etwas überall statt. Aber auf einem College-Campus – mit seiner leicht reizbaren Vermischung eigenwilliger Diversitäten und starrsinniger Selbstabgrenzung – hatten die persönlichen Überzeugungen und wie man danach lebte eine ganz besondere Bedeutung.

Nicht zum ersten Mal in meinem Leben war ich glücklich darüber, eine schwarze Frau geheiratet zu haben.

* * *

17. Februar 1992, 2:45 Uhr. Ich stellte meinen Volvo auf dem Parkplatz hinter dem Mathematikgebäude ab. Meine Wohnung war nur eine Meile entfernt. Brogus hatte vorgeschlagen, zu Fuß zu gehen, weil wir dann weniger Aufmerksamkeit auf uns lenken würden. Ich hatte ihm erklärt, dass ich nicht die Absicht hätte, mitten in der Nacht eine Meile durch den Schnee zu laufen, bei minus zehn Grad Celsius (bei diesem Wind gefühlt minus zwanzig). Abgesehen davon, wer sollte uns sehen? Niemand in Arden war in dieser Sonntagnacht wach und unterwegs. Während der kurzen Fahrt schimpfte Brogus leise vor sich hin und erklärte mir, dass ich sein Zeuge wäre. Ich trat aus dem Wagen in die schneidende Kälte. Zog die Parkakapuze mit Fellbesatz über den Kopf. Brogus stand auf der anderen Seite des Wagens in seinem Trainingsanzug und den Sneakers. Er trug nicht mal ein T-Shirt: Schwarze und weiße Löckchen kräuselten sich im V-Ausschnitt seiner Jacke, er hatte den Reißverschluss nur zur Hälfte über seiner wulstigen Brust zugezogen. War Brogus etwa zu meinem Haus gerannt?

»Ist dir nicht kalt?«, fragte ich.

»Scheiß drauf«, sagte Brogus. Er ließ seinen Blick über den großen leeren Parkplatz schweifen, als fürchtete er, jemand könnte uns auflauern. Schwer atmend stieß er dünne weiße Wölkchen aus, die sich in der eisigen Luft rasch auflösten.

Der kurze Anflug von Enthusiasmus, der mich angesichts dieser kleinen Exkursion erfasst hatte, als ich mich im Dunkeln rasch anzog, während Penelope leise schnarchte – einen schweren Pullover mit Zopfstrickmuster und schwarze Jeans über der Winterunterwäsche, in der ich geschlafen hatte, dicke Wollsocken und Timberland Boots –, war so gut wie verflogen. Was hatte ich so aufregend gefunden, als ich die Treppe hinuntergeeilt war, zurück zu Brogus, der panisch in der Diele herumgetigert war und Obszönitäten ausgestoßen hatte? Eine Story! Mein alter Reporterinstinkt war wieder zum Leben erweckt worden. Ich roch eine Story! Sie sollten nicht vergessen, dass ich zu diesem Zeitpunkt dachte, Reggie würde von Drogen sprechen, dass jemand ein Kilo Irgendwas in sein Büro geschmuggelt hatte, um ihn wegen Besitzes, wenn nicht gar als Dealer dranzukriegen. Mir wurde sofort klar, dass dies ein großartiger Artikel werden könnte, für Esquire oder GQ oder Vanity Fair. Die tagesaktuellen Medien – Zeitungen, Radio, TV – würden der Story natürlich viel Platz einräumen, zumindest für einen oder zwei Tage. Aber ich würde über vertrauliche Informationen bezüglich der »Affäre Reggie Brogus« verfügen. Wenn es hier tatsächlich eine Story gab und wenn ich den ganzen Scheiß in einen richtig guten Artikel packen konnte, würde ich ihn bestimmt an eins der Hochglanzmagazine verkaufen können. Dann wäre ich wieder im Spiel! Das große Comeback des Clay Robinette!

Brogus schwieg, als wir den kurzen Weg vom Parkplatz zum Mathematikgebäude zurücklegten, er hielt den Kopf gesenkt, hatte die Hände zum Wärmen in die Taschen seiner Trainingsjacke geschoben. Seine Ellbogen standen seitlich ab, während er mit den Füßen fest auftrat, um nicht auszurutschen auf dem vereisten Weg. Das ausgedehnte, weitläufige Gelände der Arden University lag vor uns, seine eintönigen, blockartigen roten Backsteingebäude sahen so aus, wie ein naiver Mensch sich einen typischen Campus vorstellt. Die ganze Architektur wirkte gewollt stattlich, hatte etwas Erzwungenes. Als hätte ein Bürger von Ohio sich sehr ernsthaft bemüht, seine Idee von New England, vielleicht sogar Olde England, hier umzusetzen. Aber um die Mauern der größeren und kleineren Gebäude der Arden University rankte sich kein Efeu. Es gab auch kaum Bäume zwischen den Gebäudeblöcken. Ich trottete neben Brogus über einen asphaltierten Gehweg, und um uns herum war alles mit Eis bedeckt. Auf dem Boden lag nicht sehr viel Schnee, nur hier und da waren weiß schimmernde Flecken zu sehen. Aber alles war vom Eis überzogen. Froststarre, spitze Grashalme glänzten im Mondlicht wie grüne oder gelbe Messerklingen.

Das Afrikamerika-Institut war noch keine eigenständige Fakultät mit Bachelorkandidaten, Doktoranden oder einem eigenen Gebäude. Im Wintersemester 91/92, dem zweiten Jahr seines Bestehens, wurde der Fachbereich noch als »Pilotprojekt« bezeichnet. Nur wenige Kurse wurden unter Federführung dieses Instituts angeboten, das bislang keinen offiziellen Status besaß, es gab noch keine Spendenkampagnen und auch keine offizielle Leitung. Im September 1992 sollte es ein vollwertiger Studiengang werden und würde vielleicht sogar ein separates Gebäude beziehen. Aber jetzt, im Februar ’92, musste sich der Fachbereich mit wenigen Büroräumen in einer Etage des alten Mathematikgebäudes begnügen.

Wir standen vor dem Seiteneingang. Brogus suchte nach seinen Schlüsseln. Nach dem kurzen Fußmarsch vom Parkplatz bis hierher schien er sich ein wenig beruhigt zu haben. Als wir das dunkle Foyer betraten, sagte er beinahe schon sachlich: »Schalt die Taschenlampe ein.«

In meiner Garage hatte ich nach einer dieser kleinen silbrigen Stablampen gegriffen, aber als ich sie einschalten wollte, stellte ich fest, dass die Batterien leer waren. Stattdessen hatte ich einen klobigen, unhandlichen Scheinwerfer mit, den man an einem breiten Tragegriff halten musste. Das war eine Lampe, die eher für nächtliche Straßenbauarbeiten geeignet war, nicht für zwei Professoren, die morgens um drei Uhr durch das Gebäude der mathematischen Fakultät schlichen. Brogus und ich schnappten gleichzeitig nach Luft, als der grelle Lichtstrahl aufflammte. Wir standen in einem großzügigen Treppenhaus mit Stufen und Geländern aus Metall. Die Stufen wirkten hart und widerborstig in dem kalten blauweißen Lichtkegel.

»Clay, verdammt!«, zischte Brogus und blinzelte panisch, als ihn das kalte Licht traf.

»Ich sagte doch, dass dies die einzige funktionierende Taschenlampe ist, die ich habe.«

Brogus murmelte etwas Unverständliches und begann die Stufen hinaufzusteigen. Ich folgte ihm dicht auf den Fersen, die schwere Lampe in der Hand, und fand, dass wir hier bloß unsere Zeit verschwendeten. Verdammt, vielleicht waren in Reggies Büro überhaupt keine Drogen. Was immer da für ein Scheiß in seinem Büro herumlag, es würde sehr wahrscheinlich keine heiße Story für mich dabei herausspringen. Brogus führte mich durch eine zweiflügelige Schwingtür auf dem Treppenabsatz im ersten Stock, und dann gingen wir einen langgestreckten, gleißenden Korridor entlang. Das Gebäude war 1955 erbaut worden und die Flure waren in einem Stil gehalten, der damals wahrscheinlich als modern und futuristisch galt, heute aber eher veraltet wirkte.

»Schalt das Ding aus«, knurrte Brogus mich an. Ich knipste das Licht aus. Wir blieben vor der Tür des Afrikamerika-Instituts stehen. Ich hörte, wie Brogus’ Schlüssel klimperten, während meine Augen sich langsam an die Dunkelheit gewöhnten. Ich sah, wie die Silhouette der Tür aufschwang. Zunächst war in der Dunkelheit nichts zu erkennen, aber ich kannte den Raum, den wir nun betraten. Es war die Rezeption. Ich wusste, dass über dem Arbeitsbereich der Teilzeitsekretärin Drucke von Romare Bearden und Imitationen afrikanischer Masken hingen. Ich hörte, wie Brogus die Tür hinter mir schloss. Zum ersten Mal, seit er bei mir aufgetaucht war, spürte ich so etwas wie Angst.

Beinahe schrie ich laut auf, als Brogus mich anstieß. Ich spürte, wie seine schweren Hände mich abtasteten. Er suchte nach dem klobigen Scheinwerfer, packte ihn am Griff und nahm ihn mir vorsichtig aus der Hand. Dann legte er seine schwere Pranke auf meinen Rücken. »Wir gehen jetzt in mein Büro«, sagte er heiser. Er schob mich voran. Ich tastete mich mit der rechten Hand an der Wand entlang durch den kurzen Flur, der in sein Büro führte. Plötzlich hielt er inne und zog am Stoff meines Parkas. Ich blieb stehen. Ich hörte seine Schlüssel klimpern. Es klang, als würde seine Hand zittern. »Verdammte Scheiße.« Wieder dieser brüchige Tonfall. Ich hörte, wie der Schlüssel sich im Schloss drehte, und das leise Quietschen der Tür, als sie aufschwang. »So ein verfickter Scheiß! So ein verfickter, beschissener Scheiß-Bullshit!«, sagte Brogus, den Tränen nahe.

Als Journalist hatte ich nie über Verbrechen geschrieben. Hatte nie über Polizeiarbeit berichtet, nie eine Leichenhalle besucht, mit Notizbuch und Stift in der Hand. Bis zu diesem Augenblick hatte ich noch nie eine Leiche gesehen. Ich trat aus der Dunkelheit in eine Welt, die gnadenlos grell ausgeleuchtet wurde. Und da sah ich sie liegen. In dem bläulich kalten, erbarmungslosen Lichtschein wirkte ihre Haut eierschalenweiß. Sie lag bäuchlings auf dem schmutzig-braunen Kunstledersofa. Ich sah die Furche ihrer Wirbelsäule, die blasse Wölbung ihres Hinterns. Ihre Beine waren leicht gespreizt, aber ich konnte ihre Vagina nicht erkennen. Sie hatte gelbe Socken an den Füßen. Sehr kurze Socken, die kaum über ihre Knöchel reichten. Ihr rechter Arm hing über den Rand des Sofas, ihre Hand spreizte sich linkisch auf dem Fußboden. Ihr linker Arm lag verdreht um ihren Kopf in einem unnatürlichen Winkel. Auch ihr Kopf wirkte verkantet, und ich erkannte sofort, dass diese grausige Haltung nur im Tod möglich war. Hatte man ihr den Hals gebrochen? Ich konnte weder Gesicht noch den Nacken noch ihre Schultern sehen. Sie wurden verdeckt von einer wilden Masse roter Haare. All das deutete darauf hin, dass diese Frau nicht schlief, nicht lebte. Ich hatte es noch nie zuvor gesehen, aber dies war eindeutig und unmissverständlich der Tod. Ich stand so sehr unter dem Bann dieser vom Tod verursachten Entstellungen, dass mir ihr Körper völlig fremd vorkam. Ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwas sagte.

»Da siehst du, was sie mir angetan haben«, hörte ich Brogus schluchzen. »Ich habe nichts getan, Mann. Ich hab nichts damit zu tun, verdammt!«

Fast wie im Traum, als würde mein Körper dort hingezogen, trat ich ans Sofa. Ich ging in die Hocke, streckte die Hände aus. Sie steckten in den »Astronautenhandschuhen«, wie meine Frau diese absurd dicken schwarzen Thermodinger bezeichnete, die aussahen wie aufgepumpt. Als ich nach dem feuerroten Haar fasste, kam mir der Gedanke, dass ich damit bestimmt keine Fingerabdrücke hinterließ. Ich hockte mich neben das Sofa und meine Hand schob die Haare beiseite. Das Erste, was mir seltsamerweise auffiel, waren die Hosenträger. Sie hatten grelle weiß-blau-rote Streifen. Wenn er sie anhatte, sah Brogus aus wie eine übergewichtige schwarze Ausgabe von Uncle Sam. Die Riemen waren um den Hals der Frau geschlungen und verknotet. Ich schob noch mehr Haare beiseite und erst da sah ich es. Ihr Gesicht war verquollen und bläulich verfärbt. Ihre Augen und ihr Mund standen offen. Hässlich verkrümmt im Zustand des Todes hatte ihr schöner Körper auf mich völlig fremd gewirkt. Aber jetzt sah ich ihr Gesicht, ihren erstarrten Blick, ihre aufgerissenen Augen und ihren Mund, der ein perfektes O formte. Das war Seeräuber-Jenny, bekannt auch als Jennifer Esther Wolfshiem, und hoffentlich nicht bekannt als … Wie drückt man sich heutzutage korrekt aus? Wie sagte man damals dazu? Die aktuellen Euphemismen dafür kenne ich nicht. Also muss ich auf diese altmodische, archaische, albern wirkende Ausdrucksweise zurückgreifen: Sie war meine Geliebte.

2

Ich will Sie nicht anlügen. Ich gebe zu, mein erster Impuls war, wegzulaufen. Ich befand mich in der Hocke, als ich Jenny erkannte, ihren unnatürlich verdrehten Kopf auf dem Sofa, Augen und Mund so unmittelbar und grässlich weit aufgerissen, nur wenige Zentimeter vor mir. Ich prallte zurück und sprang auf. Verdammt, lasst mich hier raus. Ich starrte Jenny an, ihren Körper, der mir plötzlich so vertraut vorkam. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand, in dem grellen blauweißen Licht in Brogus’ fensterlosem Büro mit seinen kahlen Wänden, vor diesem Körper, den ich einst liebkost, genossen, der mich aufgenommen hatte, diesem Körper, der sogar jetzt noch erotische Gefühle in mir weckte, während ich wie vom Donner gerührt war angesichts seiner Leblosigkeit und der Gewalt, die ihm angetan worden war. Verdammt, lasst mich hier raus. Ich glaube nicht, dass ich es laut aussprach. Aber in meinem Kopf gab es nur diesen einen Gedanken. Keine Überlegungen in Bezug auf Recht oder Moral. Der Schmerz, Jenny verloren zu haben, das Grauen über ihre Ermordung hatten noch nicht eingesetzt – nicht wirklich. Obwohl ich Brogus’ schweren Atem hinter mir hörte, war er für mich nicht vorhanden. Meine Fähigkeit, vernünftig zu denken, war ausgeschaltet. Ich war auf meinen nackten Instinkt zurückgefallen. Verdammt, lasst mich hier raus.

Ich setzte mich in Bewegung. Nicht, dass ich rannte, aber beinahe. Ich musste wohl aus Brogus’ kleinem Büro mit vier großen Sätzen durch den kurzen Flur bis zur Tür des Rezeptionsbereichs gelangt sein, als ich hinter mir die Stimme von Brogus hörte, verzweifelt bemüht, nicht laut zu schreien: »Clay!« Das Licht des Scheinwerfers erleuchtete einen Teil des Vorraums. Meine Hände, die noch immer in den Fäustlingen steckten, umfassten den Türgriff und zerrten daran. Abgeschlossen.

Ich umklammerte den Knauf mit meinen thermogepolsterten Händen und rüttelte derart besessen daran, dass ich die Tür beinahe aus den Angeln gerissen hätte. Dann spürte ich Reggies Hände auf meinen Schultern. »Clay«, sagte er heiser. Etwas in seinem Tonfall hatte sich geändert, das merkte ich sofort. Eine Minute vorher – war es wirklich schon eine Minute her, seit wir sein Büro betreten hatten, wo meine tote Geliebte vor mir gelegen hatte? – war er vor Verzweiflung beinahe in Tränen ausgebrochen. »Clay«, wiederholte er und seine breiten Hände wogen schwer auf meinen Schultern. »Claaaaaay …« Seine Stimme war jetzt sanft, beruhigend.

»Mach die verdammte Tür auf, Reggie«, sagte ich. Ich stand wie erstarrt, meine Hände immer noch auf dem Türgriff. Ich drehte mich nicht zu ihm um.

»Bleib ruhig, Clay.«

Auch wenn meine Fähigkeit, rational zu denken, nur langsam zurückkehrte, spürte ich, wie mein Körper auf diesen neuen Ton in Brogus’ Stimme reagierte, auf seine plötzliche tröstende Autorität. Erst jetzt kam mir der Gedanke, dass Reggie Jenny getötet haben könnte. Trotzdem wusste ich instinktiv, dass ich hier und jetzt, in dieser irrwitzigen Situation, genau das tun würde, was Brogus mir sagte.

* * *

Wenn man sich in einer Krise befindet, scheint der Zeitablauf sich zu verändern, verkürzt sich in einem Moment, verlängert sich im nächsten, dreht sich, zieht sich zusammen und löst sich wieder, bevor er sich erneut verändert, wenn dich der nächste Anfall von Angst oder Wut, Schuld oder Argwohn erfasst. Der Augenblick des Erkennens, als ich Seeräuber-Jennys lebloses Gesicht erkannte – Augen und Mund weit aufgerissen wie beim ekstatischen Höhepunkt des Orgasmus, ein Ausdruck, den der jäh eintretende Tod eingefroren hatte –, erschien mir wie eine qualvolle Ewigkeit. Danach gerät der Zeitablauf ins Rucken.

Ich sitze im Eingangsbereich des Afrikamerika-Instituts auf einem Plastikstuhl, so einem breiten Möbel mit Metallfüßen, bei dem ich immer an Zahnarztwartezimmer denken muss. Brogus hält mir einen Pappbecher hin mit Wasser aus dem Spender neben dem Schreibtisch der Teilzeitsekretärin. Ich trinke, meine behandschuhte Hand zittert. Hinter dem Schreibtisch ist ein Fenster, vor dem eine geschlossene Jalousie hängt. Der Scheinwerfer aus meiner Garage steht auf dem Schreibtisch in Reggies Büro weiter unten im Flur und wirft einen bläulichen Strahl bis in den Eingangsbereich. Reggie hockt vor mir, auf ein Knie gestützt wie ein Quarterback beim Huddle. Der blasse Lichtschein bricht sich mehrfach in seinen dicken Brillengläsern. Ich weiß, dass er mich direkt ansieht, aber ich kann seine Augen nicht erkennen. Meine Gedanken sind ein wirres Durcheinander. Inzwischen habe ich jeden Impuls verloren, diese Situation als Recherche für eine Story zu nutzen. Trotzdem beginne ich reflexartig, Fragen zu stellen, falle in meine Reporterangewohnheit zurück, um Sinn in das Geschehen zu bringen. Brogus ist ruhig. Tatsächlich ist er beschissen cool.

»Was ist passiert, Reggie?«

»Ich bin spätabends in mein Büro gekommen und hab diese Leiche gefunden.«

»Wieso hast du einen Trainingsanzug an?«

»Ich bin zum Joggen rausgegangen. Ich wollte in meinem Büro vorbeischauen, um den Laptop zu holen.«

»Du joggst? Als Fitness-Training?«

»Nur nachts, wenn niemand mich dabei sehen kann. Das wäre mir peinlich.«

»Und dann bist du einfach so ins Büro gegangen … um welche Uhrzeit?«

»Weiß nicht. Halb zwei, zwei?«

»Und da hast du … die Leiche gefunden?«

»Ja.«

»Kennst du denn … dieses … Mädchen?« Ich höre, wie meine Stimme bricht beim letzten Wort.

»Nein.« Reggie hält inne. Ich kann seine Augen nicht erkennen. »Kennst du sie?«

Eine logische Frage, aber ich bin nicht darauf gefasst. Ich zögere und weiß, dass Reggie mein Zögern bemerkt. »Nein … ähm, ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne sie nicht, aber … ich glaube, ich hab sie hier schon gesehen. Ich glaube, sie ist Studentin.«

Brogus hockt vor mir und zeigt keine Reaktion. Dieser Mann, der vor weniger als einer halben Stunde – jedenfalls meine ich, dass es noch keine halbe Stunde her ist – völlig aufgelöst bei mir zu Hause auftauchte, spricht nun in einer Art Kommandoton mit mir. Offenbar hat ihm meine Verwirrung Selbstvertrauen geschenkt. »Hör mal zu, Bruder. Hör mir jetzt gut zu. Ich kenne diese Frau nicht. Ich habe sie nie berührt. Ich habe nichts getan. Das ist eine Falle. Ich weiß nicht, womit wir es hier zu tun haben, Clay, aber das ist eine verdammt ernste Sache.«

Reggie streckt die Arme aus und legt seine Hände auf meine Schultern. Offenbar will er Kraft schöpfen, um sich für diese Prüfung zu wappnen. Und da passiert es: Das ist der Moment, als ich ihm glaube. Eine junge Frau, die mir etwas bedeutet hat, liegt tot in Reggies Büro, erwürgt mit seinen Hosenträgern, und trotzdem glaube ich ihm voll und ganz, als er seine Unschuld beteuert. Später werde ich daran zweifeln. Sehr oft werde ich in der nahen Zukunft davon überzeugt sein, dass er Jenny ermordet hat. Aber in diesem Augenblick – als es darauf ankam – bin ich fest davon überzeugt, dass Reggie die Wahrheit sagt.

»Und wie ist die Frau in dein Büro gekommen?«, frage ich.

»Weiß ich nicht, Mann. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich dieses Miststück noch nie vorher gesehen habe!« Ich zucke zusammen, als er dieses Schimpfwort benutzt. »Jemand hat sie hier hingelegt.«

»Wer denn?«

Brogus hielt inne, dann schien er seine Worte genau zu wählen. »Ich glaube, Mann, dass wir es hier mit einer vielköpfigen Hydra zu tun haben. Einer vielköpfigen Hydra. Nicht mit einer einzigen Person. So gehen sie nicht vor, wenn sie dich im Visier haben. Hier kommen mehrere Kräfte zum Einsatz.«

»Du meinst eine Verschwörung?«

»Das hast du gesagt, nicht ich.«

»Aber was glaubst du?«

»Clay – du kennst meine Geschichte. Und du weißt, dass angesichts meiner Geschichte so gut wie alles möglich ist.«

Da war er wieder, der alte großspurige Brogus. Sogar in dieser Situation kam Reggie nicht ohne den Hinweis auf seine ureigene, ganz besondere Rolle aus. Aber diesmal war sogar ich, zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, genauso beeindruckt von Reginald T. Brogus wie er selbst. Zum ersten Mal überhaupt bemerkte ich bei diesem korpulenten, kahlköpfigen schwarzen Republikaner mittleren Alters die letzten Überbleibsel seines revolutionären Geistes. Und endlich unterwarf ich mich seiner Macht und seinem Charisma.

»Was willst du jetzt tun?«, fragte ich.

»Ich brauche deine Hilfe, Bruder. Ich muss wissen, ob du bereit bist mitzumachen.«

»Ja, klar.«

»Hilfst du mir, diese Leiche wegzubringen?«

»Wo denn hinbringen?«

»Weiß ich nicht. Vielleicht können wir sie in dein Auto packen und …«

»Niemals!«

»… zum See rausfahren …«

»Scheiße, nein!«

»Lass mich ausreden, Mann. Wir könnten sie dort abladen …«

»Vergiss es, Reggie. Verdammt, lass mich hier raus!«

»Schon gut, schon gut, schon gut. Entspann dich, Bruder, ganz ruhig. Du darfst jetzt nicht den Kopf verlieren. Ich sag dir jetzt, was mein Plan B ist. Du fährst mich zum Flughafen.«

»Wieso fährst du nicht selbst hin?«

»Mein Wagen ist in der Werkstatt, das weißt du doch!«

»Hab ich vergessen.«

»Also, kannst du das für mich tun?«

»Was?« Mir wurde gerade ein bisschen schwindelig.

»Mich zum Flughafen fahren!«

»Scheiße, Reggie.« Mein Fluchtreflex kehrte zurück. Aber ein Teil von mir, der größte Teil, wusste, dass ich hoffnungslos in dieses Drama verstrickt war, in diesen grausigen, aberwitzigen Irrsinn. Ich befand mich auf völlig neuartigem Terrain. Aber Reggie Brogus war schon mal hier gewesen – oder zumindest an einem ähnlichen Ort. Vielleicht unterwarf ich mich so, wie ein unerfahrener Entdecker sich einem erfahrenen Veteranen unterwirft, wenn sie ein besonders unübersichtliches gefährliches Gebiet betreten. Im Nachhinein betrachtet gäbe es natürlich vieles, was ich hätte sagen, tun oder denken können oder gedacht und getan haben könnte, wenn ich die Weisheit jener Menschen besessen hätte, die sie immer haben, wenn sie sich nicht in einer derartigen Situation befinden. Na klar, vernünftige Schlussfolgerungen, rasche Reaktionen auf Krisenmomente sind immer dann einfach, wenn man nicht drinsteckt: Die anderen wissen immer, was du hättest tun sollen – was sie an deiner Stelle getan hätten –, wenn sie deine Geschichte hören. Aber ich sagte Folgendes zu Brogus: »Willst du etwa in diesem Aufzug in ein Flugzeug steigen?«

Brogus neigte leicht den Kopf, und jetzt konnte ich seine hervorquellenden Augen hinter den Lichtreflexstreifen auf seinen Brillengläsern erkennen. Er sprach ruhig weiter, als hätte er, konfrontiert mit diesem irrwitzigen Dilemma, alles blitzschnell durchdacht – mit dem Scharfsinn eines erfahrenen Stadtguerilleros – und sich für die schlaueste Möglichkeit entschieden. »Ich habe Wechselklamotten in meinem Büro. Ich habe eine Reservierung für den Sechs-Uhr-Flug von Arden nach Cleveland. Von dort sollte ich eigentlich nach Washington weiter, um an den Feierlichkeiten zum President’s Day bei der Foundation for American Virtue teilzunehmen. Aber ich werde meine Rede dort nicht halten. Ich gehe in den Untergrund. Ich weiß, wie das geht. Das kenne ich noch von früher. Aber jemand muss mich zum Flughafen bringen.«

Ich merkte, wie ich den Überblick verlor angesichts dieses ganzen Wahnsinns. Ich kam noch mal auf meinen naheliegendsten Vorschlag zurück, den ich vorhin schon gemacht hatte. Aber diesmal wusste ich, dass Reggie ihn ablehnen würde. Und ich wusste, dass ich einlenken und ihn dort hinfahren würde. Trotzdem wiederholte ich noch mal: »Reggie, denkst du nicht, wir sollten die Polizei rufen?«

Der vor mir kniende Brogus senkte pathetisch den Kopf, als erwartete er, zum Ritter geschlagen zu werden. »Clay«, flüsterte er. Und hob den Kopf wieder. »Wir haben nicht viel Zeit. Ich brauche fünf Minuten, um mich umzuziehen. Dann musst du mich zum Flughafen fahren. Das dauert nur zwanzig Minuten. Du musst mir helfen, Clay. Von Bruder zu Bruder. Hilf mir, Bruder. Hilf mir.«

Sie können über mich sagen, was Sie wollen. Aber nur ein besserer oder intelligenterer Mensch als Clay Robinette hätte in jener Nacht Reggie Brogus diese Bitte abschlagen können. Und das muss er gewusst haben. Warum sonst hätte er unter all den Leuten in Arden, Ohio, ausgerechnet mich mitten in der Nacht aus dem Bett geholt? Ich kann nicht behaupten, dass ich wider besseres Wissen gehandelt hätte. Ich dachte einfach nicht sorgfältig genug darüber nach. Reggie Brogus bat mich, ihm zu helfen. Also tat ich es.

* * *

Meine Eltern waren nette, umgängliche Leute und stolz darauf, sich selbst »Negroes« zu nennen anstatt »Colored People«. Mein Vater war (ist immer noch) Zahnarzt. Meine Mutter war (ist immer noch) im Bereich Kunstmanagement tätig, so nennt man das wohl. Mein jüngerer Bruder und ich wuchsen in einer großzügigen Wohnung in einem Brownstone-Stadthaus in Philadelphia auf. Während des größten Teils meiner Kindheit waren meine Eltern sehr umtriebig. Sie waren eng befreundet mit vier oder fünf anderen schwarzen Ehepaaren und nannten diese Gruppe scherzhaft »die Gang«. Ich finde es merkwürdig, aber damals, als sich die Gang regelmäßig zusammenfand, waren ihre Mitglieder ungefähr im gleichen Alter wie ich jetzt. Sogar für damalige Verhältnisse waren sie erstaunlich ernsthafte, idealistische Menschen. Klar, sie waren ja auch Zeitgenossen von Martin Luther King Jr. Ihre Generation hatte die Bürgerrechtsbewegung ins Leben gerufen, sie rissen Barrieren nieder und veränderten Amerika. In der Gang wurde immer diskutiert. Sollte sich die Bewegung mehr auf juristische oder auf ökonomische Fragen konzentrieren? Wie unterschied sich das Problem des Rassismus in den Südstaaten von dem in den Nordstaaten? Wie lange würde es noch dauern, bis die Vereinigten Staaten einen schwarzen Präsidenten bekämen? Konnte der Rassismus in Amerika jemals ausgerottet werden? Wenn ja, wann? Vielleicht im Jahr 2000? Würden wir wirklich noch so lange darauf warten müssen?

Manchmal, wenn die Gang zu Gast war, blieb ich abends länger auf, saß in Bademantel und Pyjama im Schneidersitz ein wenig abseits auf dem dicken Plüschteppich und tat so, als wäre ich intensiv mit meinen Comicheften oder Spielsachen beschäftigt, hörte aber genau zu, was die Erwachsenen redeten. Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Gang war kein philosophischer Debattierklub. Sie rauchten, tranken, wurden laut und hörten Schallplatten von Stax oder Motown Records, tanzten Twist, spielten Karten und erzählten sich schmutzige Witze, die ich nicht verstand. Aber ich hörte liebend gern ihren Diskussionen zu. Manchmal klang es wie bei Strategiesitzungen zum Thema Lebensgestaltung junger Familien in einer Welt, bei deren Neuerfindung sie mitmachen wollten. Aber auch wenn sie bei manchen Punkten verschiedener Meinung waren, hatten die Mitglieder der Gang ungefähr die gleiche Weltanschauung, glaubten an die Kraft des gewaltfreien Widerstands und das Integrationsversprechen.

Nach dem 4. April 1968 wurde dann alles anders.

* * *

Meine Eltern bewahrten die verbotenen Bücher auf dem oberen Regal des Bücherschranks auf, der eine ganze Wand des Arbeitszimmers einnahm. Glaubten sie wirklich, ich würde nicht auf die Leiter steigen, die sie selbst ja auch benutzten, um an ihre Sammlung von Werken der sexuellen Revolution zu kommen, an die Gebrauchsanweisungen zur Steigerung des Lustempfindens und die skandalösen Bestseller der damaligen Zeit, in denen viele Details sehr genau beschrieben wurden, in einer Sprache, die amerikanische Literaten noch wenige Jahre zuvor sorgsam vermieden hatten? Meine Eltern ermunterten meinen Bruder und mich immer wieder, »unsere Bibliothek zu nutzen«, in Wörterbüchern oder Lexika nachzuschlagen oder die alten historischen Schinken zurate zu ziehen, die sie so großartig fanden. Glaubten sie wirklich, irgendetwas würde mich davon abhalten, die Leiter noch höher zu klettern, um an die verbotenen Bücher zu kommen?

Es muss so ungefähr 1969 gewesen sein, als mir zum ersten Mal der Name Reggie Brogus ins Auge fiel, dort auf dem obersten Regalbrett.

Seit über einem Jahr befand sich die »Gang« in einem Auflösungsprozess. Seit dem 4. April 1968, »als sie Dr. King umbrachten« – wie meine Eltern und ihre Freunde den Mordanschlag nannten –, hatten die einst freundlichen Debatten sich in hässliche Streitereien mit wütenden Hasstiraden verwandelt. Alle waren genervt. Ihr Zukunftsoptimismus war bitterem Fatalismus gewichen. Ihr Glaube an die Integration war ersetzt worden durch das Gefühl, dass weiße und schwarze Amerikaner niemals friedlich koexistieren könnten. Ihr Glaube an gewaltfreien Widerstand war angesichts des gewaltsamen Todes ihres Anführers unwiderruflich zerbrochen. Der Mord an Bobby Kennedy nur zwei Monate später verhärtete ihre Position noch mehr. Zorn war das Gefühl, dass allen Angehörigen der Gang nun gemeinsam war. Sie waren vereint in ihrer Wut. Leider wendeten sie ihre Wut nun gegeneinander. Sie schrien sich ins Gesicht, dass eine gewaltsame Revolution nötig sei. Sie waren keine Negroes mehr. Von nun an waren sie Schwarze. Aber sie waren immer noch hoffnungslos bürgerlich. So sehr sie sich auch danach sehnten, sie gingen nicht auf die Straße, um einen blutigen Aufstand vom Zaun zu brechen. Stattdessen fielen sie übereinander her. Der Angestellte beschimpfte den Anwalt als Uncle Tom. Die Krankenpflegerin beschuldigte den Highschool-Direktor, er »versuche, weiß zu werden«. Der Zahnarzt warf dem Geschäftsführer Heuchelei vor. Die Psychologin verdammte die Kunstmanagerin dafür, dass sie nicht mit mehr Schwarzen aus dem Ghetto befreundet war. Ab und an verließ das eine oder andere Paar – manchmal auch eine Einzelperson, wenn Ehemann und Ehefrau aufeinander losgegangen waren – empört die Party und warf die Tür hinter sich zu.

Sie stritten sich über Malcolm X. Ich fand gerade erst heraus, wer das überhaupt war. Ein Separatist, kein Integrationist wie Dr. King. Ein Moslem, kein Christ. Ein schwarzer Nationalist, der nicht an Gewaltfreiheit glaubte, sondern daran, dass man zurückschlagen muss. Weil Malcolm X ermordet worden war wie Dr. King, schien er einen besonderen Platz in den Herzen der Gangmitglieder einzunehmen. Sie hätten ihm vielleicht widersprochen, als er noch lebte, aber jetzt schrien sie, Malcolm hat die Wirklichkeit so gesehen, wie sie war. Er war ein Märtyrer, ein Prophet. Was Malcolm X betraf, war die Gang trotz aller stürmischen Auseinandersetzungen einer Meinung.

Es wurden auch andere Namen genannt, Namen von schwarzen Aktivisten, die jünger waren als meine Eltern und ihre Freunde, und deren Nennung aggressivere Diskussionen hervorrief. Namen im Zusammenhang mit den Black Panthers und Black Power: Huey Newton und Bobby Seale, Stokely Carmichael, H. Rap Brown, Eldridge Cleaver, Reggie Brogus. Ich brachte die meisten dieser schwarzen Revolutionäre immer wieder durcheinander. Aber Reggie Brogus stand für etwas Besonderes in den verbalen Auseinandersetzungen der Gang. Brogus, sagten manche, sei überhaupt kein echter Revolutionär, sondern – ein Terrorist. Andere kritisierten, er sei ein Schwindler, ein Trittbrettfahrer, ein »crazy nigga«. Brogus war genau das, was die Bewegung brauchte, schrie jemand, weil er die Weißen das Fürchten lehre. Aber Brogus schien auch einer Menge Schwarzer das Fürchten zu lehren. Von allen Revolutionären galt Brogus eindeutig als der gefährlichste.

Tatsächlich so gefährlich, dass er dafür mit einem Platz auf dem Regalbrett der verbotenen Texte belohnt wurde. Als ich eines Tages auf der Leiter stand und die Sammlung anspruchsvoller Schmutzliteratur durchging, war ich sofort fasziniert von dem Namen »BROGUS«, der in schwarzer Blockschrift auf dem weißen Buchrücken eines schmalen Bands prangte. Meine Eltern stellten nie politische Titel in die Reihe mit den Sexbüchern. Ich erinnere mich noch, wie ich tief einatmete, als ich das Buch aus dem Regal zog und das Foto auf dem Umschlag sah. Ich geriet ins Schwanken da oben auf der Leiter, als ich völlig schockiert in den Lauf einer Pistole blickte, der direkt auf die Kamera gerichtet war, direkt auf dich, genauso bedrohlich wie der Blick des Mannes, der die Waffe in der Hand hielt und auf den Betrachter zielte: Mit den großen, hervortretenden Augen im dunklen Gesicht, einem sehr dunklen Gesicht mit viel Weiß um die schwarze Iris, wirkte das Bild beinahe wie ein altes rassistisches Zerrbild. Nur dass diese Minstrelkarikatur einen Psychoguerillero zeigte. In diesen hervortretenden Augen lag keine Dummheit, kein Bedürfnis zu gefallen, sondern eine brodelnde Intelligenz und eine glühende Leidenschaft, die unmissverständlich klarmachten, dass dieser Mann abdrücken würde, einfach weil er nicht anders konnte. Statt eines breiten, angenehmen Grinsens mit entblößten weißen Zähnen zeigte dieses Bild gekräuselte, grimmig zusammengepresste Lippen. Mit Muskeln wie ein Footballspieler schien dieser Mann sein Tarnfarbenhemd beinahe zu sprengen. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Beret. Direkt über der Mütze stand in gezackten schwarzen Buchstaben auf weißem Grund der Titel: LIVE BLACK OR DIE! Weiter unten auf dem Buchdeckel, ungefähr da, wo sich der Nabel dieses revolutionären Pistoleros befand, standen die Worte: A Militant Manifesto. Ich wusste nicht genau, was das letzte Wort bedeutete. Und erst, als ich das Buch aufschlug, las ich auf der Titelseite den vollen Namen des Autors: REGINALD TIBERIUS BROGUS.