Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mueve Tu Lengua

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Novela

- Sprache: Spanisch

¿Qué tienen en común una chica que se arroja desde una decimosexta planta, un necrolector, un vagabundo filósofo, una enigmática joven rusa, la Mafia, un tipo con once dedos exproxeneta y novelista retirado, una prostituta pariente de la Justine de Sade, un botín millonario robado, una huida y una implacable persecución? Sobrevivir como modo de pensar, como la melodía que atraviesa y cierra Dátrebil, fórmula narrativa pura, sin cortar, de la vida. Un caleidoscopio distópico en el que el lenguaje poético y el metadiscurso artístico se imbrican magistralmente, como es habitual en las novelas de Pedro, con la acción y una destreza visual cinematográfica que lo sitúan entre los escritores más interesantes del panorama literario actual.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

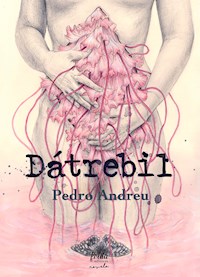

Textos: Pedro Andreu

Diseño y portada: Elisa Ancori (@elisaancori)

Fotografía: Laura Pernía Cué

Maquetación y corrección: Papiroplus Marketing y Comunicación

@edición: Frida ediciones

ISBN: 978-84-946739-9-3

"Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo: desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada".

Foster Wallace

"Aquellos años en que el mundo éramos nosotros y la vida nuestra forma de bailar".

Nathan Barr

"Llénate los ojos de asombro, vive como si fueras a morir en los próximos diez segundos. Observa el universo".

Ray Bradbury

Necrolectos

Necrolecto. (Del griego: nekros [cadáver] y lexis [lenguaje]). m. 1. Tono monocorde y gutural en el que hablan los muertos. // 2. Lenguaje de los muertos.

1.

Estaban todos ahí, en la azotea, colgados con ganchos de carnicero a los cables de acero. Los enganchaban por las axilas, algunos por la nuca, otros bocabajo por las plantas de los pies. Como si fueran terneras. La sangre coagulada en las baldosas reflejaba un mundo distorsionado de antenas y nubes rojas. Entre los cuerpos, tras la cornisa, se adivinaba el vértigo sucio de Puerto Jericó: la bahía, que esplendía ciega en el atardecer. Era fácil pensar desde allí que el mundo se parecía a un caleidoscopio de escamas de cristal, a un insecto de alas iridiscentes y líquidas. Las tubas de algunos buques amarrados en el dique resonaban una y otra vez con tristeza marítima, lejana, cuando cerré la puerta metálica del terrado tras de mí. Después abrí el maletín de cuero desgastado, extraje unos guantes de látex, una mascarilla, diversas herramientas y un cuchillo ancho. Me acerqué a un muerto cualquiera de la primera fila cuyo cuerpo desnudo se balanceaba helado bajo la atmósfera de enero. Era el cadáver de una mujer rubia de unos treinta años que en vida debió de ser muy atractiva. Su cabellera semejaba una hoguera apagada sobre sus hombros pálidos. Su boca, una pequeña herida en medio del rostro. Admiré su belleza, le acaricié la mejilla. Luego apoyé el cuchillo, la punta del cuchillo, contra el plexo solar. Empujé hasta hacerlo penetrar en la carne y que solo asomara la empuñadura. Acto seguido deslicé la hoja hacia el ombligo hasta chocar con los huesos del pubis. La carne se abrió como un libro purulento y, confundido entre intestinos, vísceras y sangre, cayó un nudo mojado de frases. Se desparramaron desordenadas a mis pies. El hedor me abofeteó de inmediato, aunque me complací pensando que en verano era mucho peor. Me aproximé al siguiente cuerpo a mi izquierda y repetí la operación. Abrí a mujeres y hombres en canal uno tras otro, fila tras fila, hasta dejar la azotea perdida de charcos de palabras que iban pudriéndose, palpitando como recién nacidas, retorciéndose igual que serpientes. La pestilencia era insoportable, pero ya estaba acostumbrado a ella. Tan solo me había mareado o había vomitado durante las primeras semanas en el oficio; otros tardaban meses o incluso años en acostumbrarse. Aquellas masas de discurso que se extraían de los muertos siempre me habían atraído. Estaban a medio camino entre el testimonio personal y la literatura, que era una de mis pasiones desde niño. No llegué nunca a ser escritor profesional, pero al menos las tenía a ellas. La gente las llamaba de mil formas distintas: letratripas, despedidas, viscerarios, palabreras, lenguas cadáver, testamentos… aunque el término técnico era necrolectos y en nuestra jerga profesional las llamábamos inventarios. En lo que no había discusión era en la necesidad de extraerlos de la carne antes de enterrar a los difuntos, si no, se acumulaban gases que acababan haciendo estallar sus vientres de manera violenta.

Todavía jadeaba tras el esfuerzo de abrir en canal cuarenta y siete cadáveres. Desde que empezó la crisis se habían triplicado los homicidios, quintuplicado los suicidios y duplicado las muertes por enfermedades graves por falta de asistencia médica. Así que normalmente me tocaba hacer horas extra. Me apoyé sobre mis rodillas para recuperar el aliento. Un nombre de mujer agonizaba en el suelo junto a mis pies como un pez sacado del agua. Lo atrapé con la mano izquierda sin prestarle demasiada atención. Me alcé de nuevo y me apoyé en la baranda. Le rebané cada sílaba de manera inconsciente mientras contemplaba el puzle de edificios que conformaban la ciudad. Las gaviotas sobrevolaban el ático, atraídas por la carroña que vertía de los fallecidos, pero la malla metálica, que a manera de jaula cubría la azotea-matadero, las mantenía alejadas.

Tras descansar unos pocos minutos, confirmé en el parte del día que ningún familiar había reclamado los necrolectos de aquella remesa de muertos, por lo que estaba de suerte y terminaría antes incluso de que anocheciera. No tendría que separar las frases mojadas de la maraña de intestinos gruesos y delgados, ni desinfectar los viscerarios, ni catalogarlos, ni embalsamarlos en los recipientes de cristal, ni etiquetarlos. De todas formas me entretuve rebuscando entre el basural de aparatos digestivos e inventarios. Descubrí una historia bastante interesante entre la partida de aquella tarde. Pensé que me darían unos cuantos billetes por ella en el mercado negro, así que la guardé en un saco de tela basta que aparté a un costado. Las palabras pesaban lo suyo.

Después hice como siempre: barrí con un cepillo de cerdas rudas toda la carnaza, amontonándola en una de las esquinas, la rocié con queroseno y la prendí fuego. Desincrusté la sangre del suelo con una manguera a presión y rasqué de nuevo con el cepillo y litros de desinfectante cada palmo de terraza. Limpié las herramientas que había utilizado y las coloqué en el maletín de cuero. Al terminar me sentía vacío y cansado. Me quité los guantes y los lancé a las vísceras que todavía ardían en una pira. Saqué un cigarro de mi chaqueta y lo encendí. Solía fumar tras terminar la jornada, apoyado en la red metálica y con la mirada perdida. Luego tiré la colilla al suelo y la pisé, agarré la maleta de herramientas y el saco de tela con el necrolecto que había salvado de las llamas. Mañana por la tarde empezaría de nuevo mi jornada. Otros retirarían más tarde los restos de carne quemada y los cuerpos para incinerarlos al día siguiente en los crematorios del puerto o enterrarlos en los cementerios del extrarradio; después tenderían a secar nuevos cadáveres. Ahora me quedaba cruzar media ciudad con mi maletín y un saco cargado de palabras a la espalda para llegar a casa. Debía de pesar cerca de siete kilos. Cerré la puerta tras de mí con dos vueltas de llave, encendí la luz y descendí una planta por la escalera hasta el ascensor del ático.

2.

(NOR-A257895-BTS) Te llamabas Samuel Millington. Trabajabas como ingeniero en una plataforma petrolífera frente a las costas de Noruega. Tenías cuarenta y cinco años, un ligero acento extranjero al hablar y unos ojos azules que el cielo bajo, pastoso, de aquellas latitudes teñía de un frágil color gris. Hacía ya tres días que habías regresado a vuestra casa en Oslo tras siete meses rodeado de mar, soledad industrial y gaviotas.

Colgaste el teléfono. Diste diez pasos ciegos. Te derrumbaste en el sillón verde donde solías leer. Eran las cinco en punto de la tarde. Ya siempre serían las cinco en punto de la tarde, y una ansiedad dolorosa, amarilla, cubrió las estancias vacías y quietas, como una marea. No verías nunca más a tu mujer ni a tu hija de diecisiete años. Acababan de comunicártelo a través del teléfono. Era la embajada de algún país del sudeste asiático que no olvidarías jamás. Ellas estaban hospedadas en un hotel de lujo frente a playas de arena blanca. Debían regresar el día siguiente.

―Un tsunami ―te había informado una voz circunspecta.

No hizo falta escuchar más. Colgaste. Te tambaleaste diez pasos eternos hasta el sillón verde.

Te llamabas Samuel. Samuel Millington. Tenías un buen puesto de trabajo. Una buena mujer. Una hija de diecisiete años. Eras feliz con tu vida pero, tras siete horas reflexionando a solas con la nada, decidiste quitártela. Tardaron cuatro días en darse cuenta. Te encontró la señora de la limpieza.

―Su mujer se la pegaba con otro. Iba a abandonarlo por su amante. Ella y su hija estaban con el tipo cuando el tsunami. Pero Samuel no lo sabía. Pobre diablo… ―declaró a los periodistas.

3.

Mi casa era un ático reformado, amplio y desangelado, que había alquilado en un barrio céntrico de la ciudad: un cuarto de baño, una cocina con barra americana que daba a una terraza soleada, un salón demasiado desnudo para sus dimensiones —apenas un sofá, una mesa, cuatro sillas y libros apilados en el suelo contra una de las paredes— con una escalera de caracol que daba al altillo, donde se encontraba mi habitación y un pequeño cuarto que utilizaba de estudio. Todo tan ordenado y limpio. Casi como si allí no viviera nadie. Era mi manera de salvarme de la locura. En un mundo en desorden precisaba de un refugio donde cada cosa estuviera colocada meticulosamente en su sitio. Cualquiera se hubiera extrañado de mi conducta obsesiva, pero no me importaba, nunca recibía visitas. Aquel ático era mío. Solo mío. Mi pequeño paraíso artificial.

El oficio de necrolector no era demasiado complicado, pero sí bastante duro. No gozaba de mucha popularidad entre la gente. A pesar de ello, aunque el hedor de la cadaverina se me quedara impregnado en la piel y la ropa y fuera tan difícil sacárselo de encima, no me disgustaba mi trabajo. Disfrutaba abriendo cuerpos muertos, leyendo las palabras que nacían de la muerte. No me importaba que la gente me evitase, vivir sin amigos ni parejas más o menos estables. El mundo resultaba más sencillo si uno no se implicaba demasiado en nada ni con nadie. Disfrutaba de mis lecturas, de mi soledad. Me gustaba perder las horas libres transcribiendo en mi portátil, o literaturizando, algunos de los inventarios de muertos que me caían en las manos: (NOR-A257895-BTS), (FR-D428137-JTN), etc. Disfrutaba duchándome una y otra vez hasta que se me dormían las manos, escuchando música en el salón, masturbándome compulsivamente… Tantos años abriendo cuerpos me habían ido apartando del mundo imperceptiblemente hasta que la vida era ya apenas una dulce molestia entre los músculos que no me podía quemar.

Aquella noche, al llegar a casa, hice como siempre. Me desnudé y me di una ducha caliente. Puse el mono de trabajo a lavar. Luego salí a la terraza a fumar un cigarro. Daba vértigo contemplar la calle desde aquella altura: los coches avanzaban en riadas de luz roja, los carteles luminosos palpitaban entre las calles como un corazón artificial, el rumor de los barrios imitaba la respiración de un monstruo inabarcable.

Apagué el rubio americano y me dirigí al salón: un espacio diáfano, de techos altos y suelo de cemento pulido; un salón en el que resaltaba la ausencia de un televisor. Puse un jazz caliente y ácido en el equipo de música y subí al estudio abuhardillado del altillo. En la parte donde el techado era más bajo, había una mesa repleta de papeles escrupulosamente amontonados en tres o cuatro mazos, un ordenador portátil y un cenicero sin colillas. La pared de la izquierda estaba cubierta por estantes colmados de libros, ordenados por autores, épocas y géneros. Contra la de la derecha, se apilaban unas cuantas cubas de cristal de distintos tamaños que contenían los necrolectos que a veces robaba de la azotea y que después vendía de estraperlo. Las palabreras se conservaban durante semanas o incluso meses si se sumergía su carne en una mezcla de formol y desinfectantes caseros. Si se tenía acceso a materiales profesionales, se podía alargar su existencia durante años o décadas antes de que se deterioraran y terminaran pudriéndose. Pero a mí me bastaba con productos más baratos: diez o doce días era tiempo más que suficiente para darles salida. Algunos de aquellos inventarios llegaban a alcanzar precios desorbitados en el submundo de los contrabandistas, sobre todo los de personajes famosos, psicópatas o las auténticas rarezas; pero yo no había tenido la suerte de encontrarme con uno de aquellos tesoros. Quienes compraban inventarios eran de lo más variado, dependiendo del material que se vendiese y de su precio: coleccionistas de familias acaudaladas, psiquiatras, neurolingüistas, estudiantes, novelistas, poetas, logófagos, jubilados aburridos, lectores morbosos, curanderos, teólogos en busca de Dios, parasicólogos, rateros de poca monta que revendían la mercancía en los grandes hipermercados ilegales del extrarradio… Mis clientes, por regla general, eran estos últimos, pues el material que llegaba a mis manos no era particularmente especial y no interesaba a tipos más serios.

Antes de venderlos, copiaba en mi ordenador los inventarios que más me llamaban la atención. Me gustaba coleccionarlos. Algunos los ficcionaba. Creo que por entonces debía de guardar cerca de setenta. Normalmente los inventarios eran una sucesión extraña de palabras inconexas o frases sin sentido, ejemplos de no textos, pero a veces, al rajar un cadáver, aparecía una narración más elaborada.

Siempre me había preguntado por qué casi invariablemente estaban escritas en segunda persona del singular. Pero nunca obtuve una respuesta definitiva. Quizás fuera por pura estética, o por desapego de uno mismo una vez muerto. O por empatía hacia el otro. Neurólogos, filólogos, sociólogos, psiquiatras y demás especialistas no se ponían de acuerdo a pesar de existir innumerables libros que trataban el tema. Que los inventarios utilizaran normalmente la segunda persona del singular para expresarse era un misterio que continuaba sin resolverse. Como tantos otros en este mundo. A muchos chomskianos les parecía la prueba definitiva de la existencia de una gramática universal, regida por unos principios comunes a todas las lenguas que después se parametrizaban de una manera concreta en cada idioma existente.

4.

(HUN-T579246-PNG) Tenías sesenta y ocho años cuando todo terminó. Durante los tres últimos viviste en condiciones miserables en un establo con goteras. Tu propia hija te había vendido como esclavo a una familia de campesinos para pagar con el dinero un pasaje a España donde intentar una vida mejor. No le guardabas rencor. La vida rural en Hungría era difícil. El hambre y la desesperación a veces transformaban a las personas en monstruos. Trabajaste luna tras luna para aquellos labriegos a cambio de un plato de comida diario. Casi nunca te pegaron. Ahora que los parroquianos del pueblo más cercano habían denunciado la situación y las autoridades acudieron a impartir justicia, no sabías qué coño hacer de ti. La libertad era una cárcel peor. No había trabajo en la ciudad para alguien de tu edad. Tu hija ya no vivía en Hungría ni querías volver a verla nunca. Habías perdido las ganas de hablar y dormías entre cartones. No todas las jornadas conseguías algo de comer. El mundo era tan joven que ya no lo conocías; que ya no te conocía. Preferiste acercarte una noche al puente del oeste a contemplar por última vez las estrellas heladas.

—Puerca vida —dijiste antes de saltar.

5.

Introduje las palabras en los líquidos preservadores de la cuba. La tapé con cuidado. Era la lengua cadáver de un anciano húngaro que había adquirido en el mercado negro para revenderla a una extranjera que probablemente fuera su hija. No me fue fácil conseguirla, pero tenía mis contactos y aquella mujer estaba dispuesta a pagarme un buen fajo de billetes a cambio: cinco veces más de lo que era habitual. Tres meses de cruzar mails con otros azoteas que tenían conocidos en el extranjero habían merecido la pena.

Recuerdo que me dirigía al baño a lavarme las manos cuando sonó el teléfono. Era Jan Vavrusa. Solo masculló un nombre: Alfredo. Luego dijo que me esperaba en el Musa Jazz dentro de una hora, y colgó. El pasado me descargó un puñetazo en la cara.

Con aquella llamada se me quitó el hambre. Desde mediados de los noventa apenas me había cruzado con Jan un par de veces. Jamás en la vida me había llamado por teléfono a casa. No sabía cómo debió de conseguir mi número. Me serví una copa para templar los nervios. Salí a la terraza. El mundo, allá afuera, de repente quemaba. Pegué un trago al gintónic. Luego lancé el vaso de tubo contra la noche de cristal y sentí ganas de gritar. Jan me devolvió a mis veinte años, cuando la vida era una tipa arisca y drogada a la que había que atar todas las noches a la cama. Y darle más. Y más. Y más.

6.

A Jan Vavrusa lo había conocido quince años atrás, mucho antes de empezar a trabajar abriendo fiambres. Yo acababa de dejar la facultad de letras, harto de una universidad mediocre llena de estudiantes cretinos y profesores desencantados. Las penurias económicas eran por entonces mi día a día. Me ganaba la vida a duras penas en el puerto descargando mercancías de cargueros rancios que llegaban de países del norte de Europa. No había trabajo todos los días. Me acercaba al dique aún de madrugada y esperaba a que los capataces me eligieran de entre todos los hombres que aguardaban en las dársenas. Si había suerte, trabajaba doce o catorce horas seguidas por un miserable sueldo con el que tiraba adelante otra semana. A veces había que regresar a casa con las manos y el estómago vacíos, y la rabia extendía sus rizomas en mi interior.

A Jan creo que me lo crucé por primera vez en aquel verano de noches amarillas y pegajosas de mil novecientos noventa y cuatro. Por entonces yo malvivía en una planta baja del barrio pesquero, en un cuchitril húmedo y oscuro, con cuatro o cinco estudiantes más. Desde la ventana que daba a la plaza, podía adivinar unas pocas estrellas sucias tras la cortina de polución que cubría la ciudad. Recuerdo que aquella noche me costaba dormir y los vuelos picados de los mosquitos me tenían harto. Así que me incorporé de la cama, me enfundé unos bermudas gastados, una camisa hortera a la que faltaban botones, me calcé unas sandalias y salí a las calles a caminar sin rumbo para ver si me cansaba.

Mis pasos insomnes me arrastraron hasta el puerto y sus callejuelas góticas, donde otros sonámbulos y crápulas tomaban copas frente a las puertas de distintos antros. Junto al Musa Jazz descubrí a un músico callejero con aspecto de alcohólico que tocaba un saxo como quien pone sus dedos sobre la piel perfumada de una prostituta. La música parecía brotar del instrumento en llamaradas azules. Un grupo de personas rodeaba al músico, que permanecía ajeno a ellas. Bailaba con su saxo hasta fundirse en la noche. Me dejé emborrachar por aquella melodía abrupta, de una tristeza salvaje y al tiempo virginal. Las notas parecían gemidos de buques fantasmas, trolebuses cruzando bulevares de palmeras como un escalofrío, perros ladrando en callejones sucios, mujeres arrojándose al vacío desde los rascacielos, muchedumbres bajando y subiendo las escaleras de los subterráneos, monedas golpeando una mesa… El saxofón le quemaba a aquel hombre en las manos como el cuerpo de un ángel obsceno. Recuerdo que pensé que escucharle se parecía a cruzar el infierno en taxi.

Cuando el tipo dejó de tocar, la gente se fue dispersando calle abajo y calle arriba hacia distintos bares. Algunos dejaron caer unas monedas en el estuche abierto del instrumento. Mientras el músico recogía, me acerqué y nos pusimos a hablar. Me dijo que se llamaba Jan, Jan Vavrusa, que no sabía cómo había terminado aquí, en Puerto Jericó, tan lejos de su país.

—Vamos, te invito a una copa —le ofrecí.

Tomamos vinos de tugurio en tugurio hasta casi el amanecer, cuando se nos fundió la pasta. Nos reíamos de nosotros mismos y lloramos al mundo y a antiguas mujeres que no habíamos podido olvidar. A pesar de la diferencia de edad, parecíamos amigos de siempre.

—Vente conmigo al Albatros y seguiremos el pedo —pidió Jan cuando ya nos despedíamos frente a la lonja de pescadores, mientras algunas gaviotas se desperezaban en los malecones. Acepté el ofrecimiento.

El Albatros resultó ser un sucio buque mercante abandonado en una de las dársenas del dique del Oeste. Allá malvivía Jan junto a una cuadrilla heterogénea y golfa de proscritos: músicos callejeros, como él, poetas malditos, rateros de poca monta, camellos argelinos, obreros en paro, novelistas que nunca habían escrito una novela, boxeadores acabados, matones alemanes, pintores que no tenían dinero para lienzos, bailarinas alcoholizadas y jovencitas sin demasiados escrúpulos que traficaban con sus cuerpos. La mayoría eran extranjeros, sobre todo gentes de Europa del Este o Centro Europa. Las autoridades parecían hacer la vista gorda y bastaba con que untaran un poco a la guardia portuaria cada semana para que les dejaran en paz.

Recuerdo con nostalgia aquella primera visita al Albatros: la frágil escalera que había que subir para llegar a la borda, el hedor de la basura acumulada, los camarotes de paredes oxidadas, las ratas del tamaño de gatos, aquella rubia despeinada que después de chupármela se puso a llorar como una niña y a la que no supe consolar porque no hablaba mi idioma. También recuerdo lo que Jan me había dicho al despedirnos en la borda bajo un sol de justicia horas más tarde:

—Mejor no vuelvas. No hagas como nosotros. En este barco no hay mañana ni pasado mañana. Cuídate, chaval.

Pese a su advertencia, durante los dos siguientes años, visité con frecuencia el buque abandonado y a Jan Vavrusa, que era casi treinta años mayor que yo. Solíamos encontrarnos en el Musa Jazz, un lugar oscuro y caliente, la guarida de todos los indeseables de aquella ciudad. Pero al menos había buena música en directo y la cerveza era barata. Cuando llegaba al local, Jan ya estaba montando guardia en la barra, rodeado de botellines vacíos. Si Jan había sacado algo de pasta aquella noche tocando en la calle, pronto pasábamos a la ginebra. Y así, ya mecidos por una nube de alcohol, solía encontrarnos Alfredo, el amigo africano de Jan, quien también era músico: percusionista.

Alfredo era un negro descomunal, de voz grave y gestos hiperbólicos, violentos. Su español era rudo, con un marcado acento africano.

—En Guinea Ecuatorial tenía mujer —nos confesó de repente una madrugada—. Estaba embarazada. El dictador Macías Nguema nos independizó de España. Pero los músicos no le hacíamos gracia. Demasiada gente no le hacía gracia: encarceló o mandó asesinar a más de cien mil personas en aquellos años. Vinieron a por nosotros. Una noche. Yo conseguí escapar, cruzar la frontera. Mi mujer no. Estaba embarazada.

Tras las palabras de Alfredo, se acabaron por un rato las risas. Jan le palmeó al enorme negro con cariño la espalda.

Seguimos tomando ginebra hasta que terminó el concierto y el antro se fue vaciando de clientela. El camarero nos echó casi al alba, cuando se puso a recoger los taburetes y se armó con una escoba. Salimos a la calle abrazados como piratas y cantando canciones de borracho. El puerto amanecía como una balsa de aceite. Un buque que atracaba hizo sonar sus tubas y el sonido, espeso y lento, fue tomando la ciudad de luz de harina. Nos despedimos frente al Albatros. Yo no quise subir. Desperté a la tarde en mi cama. La resaca me golpeaba a martillazos por dentro del cráneo.

7.

En los últimos tiempos Jan Vavrusa y yo nos habíamos visto poco. Habían transcurrido casi quince años desde aquel verano en que nos conocimos. Y ahora había recibido su llamada. Alfredo, tan solo me había dicho. Y tuve que ir a buscarlo al Musa Jazz.

En cuanto lo vi, pude darme cuenta de que Jan seguía alcoholizado, en edad de jubilarse, y que se había enganchado también a la farlopa. Lo vi más flaco. Parecía una marioneta escasa en las manos de un loco. Estaba como lo recordaba siempre, acodado en la barra del Musa Jazz, rodeado de botellines. Pero esta vez sin Alfredo. Cuando Jan reparó en mí, hizo una mueca que quería ser una sonrisa.

—Al final me hiciste caso, cabrón —dijo—. Te alejaste del infierno. Nos dejaste en el Albatros.

No contesté. Solo apoyé un brazo por detrás de su espalda y pedí dos London nº 1 con tónica azul.

—Esta vez invito yo —le informé.

Luego nos quedamos largo rato en silencio.

—Jodido negro —masculló al fin Jan—… No cabía en la camilla de la ambulancia. Tendrías que haberlo visto: una montaña negra. Olía a selva, tío. Por estas…, olía a selva. Olía como un mono empapado de llorar. ¡Cabrón! Era mi único amigo… y el muy hijo puta se nos puso a oler a selva. Jodido Alfredo…

Aquello fue lo último que Jan me dijo. Luego se derrumbó sobre la barra. Fue la única vez en que le vi llorar. Mientras lloraba parecía un niño con cara de viejo. Me levanté del taburete, le revolví el cabello a mi viejo camarada de farras y lo agarré del brazo. Lo saqué a la noche y a las calles tras dejar un billete junto a las copas. Lo arrastré hasta el Albatros como pude y preparé un par de rayas con la cocaína que Jan me tendió. Aquello espabiló un poco al músico, pero continuaba sin hablar, ensimismado. Luego cogió su saxofón. Salió a cubierta. Y la belleza fue, a pesar del mundo.

Me estremecí. La realidad era casi una postal gótica: la luna oxidada sobre el muelle, la silueta de Jan contra la ciudad, haciéndole el amor a la noche con su saxo. Era un genio perdido y destrozado por sus vicios. Envenenado de soledad.

La música pobló de tristezas la bahía.

La ciudad temblaba como una criatura inocente a la que hubiera picado un escorpión letal.

8.

Un camarote cualquiera del Albatros. Ropa revuelta por el suelo. Una guitarra descordada apoyada en pilas de libros de distintos colores y tamaños. Diferentes instrumentos de percusión. Una botella de ginebra volcada. La cama sin hacer. Un retazo de dique entrevisto desde el ojo de buey. Y Alfredo con el cuello roto. Balanceándose. Ahorcado con su propio cinturón. Negro y desnudo como una noche de carne. Ojos abiertos. Inexpresivos como cosas. El miembro inerte y crudo entre las piernas. Una lengua azul de trapo. Cuatro minutos había durado su agonía. Después la nada. El silencio perfecto. Apenas el tímido eco de haber sido.

Cuando Jan lo encontró, llevaba horas sin vida.

Me dijo que el camarote apestaba a animal.

—Hedía como una puta choza en África —dijo.

9.

Me desperté muy tarde y con resaca. Comí cualquier cosa, tomé café, me afeité, me pegué una ducha interminable y al fin partí a la azotea donde trabajaba. Ya anochecía. Al entrar en el edificio, me saludó la portera. Me limité a contestarle con un gesto de mi cabeza antes de entrar en el ascensor reservado para los trabajadores de mi empresa. No podía quitarme de la cabeza a Jan, su tristeza, la ausencia tan nítida de Alfredo enrojeciendo sus ojos. Cuando abrí la puerta del terrado, todas mis preocupaciones se esfumaron de golpe ante lo que descubrí.

Los cadáveres tendidos de los cables de acero estaban descuartizados. Docenas de palabreras se hallaban desparramadas por el suelo. Olía a vísceras y podredumbre. Primero pensé que se trataba de ladrones o yonquis que habían saqueado a los difuntos para vender en el mercado negro la mercancía robada, pero enseguida me di cuenta de que no era así. Una muchacha de apariencia frágil, muy pálida de piel, cubierta de sangre, con la mirada enajenada, respiraba con violencia animal. Su aliento formaba remolinos de vapor junto a su boca de pintalabios rojo como una bofetada. Era invierno y ella estaba de pie sobre la cornisa húmeda. La red metálica del terrado rajada frente a ella. Empuñaba un machete de carnicero en su mano izquierda. Sin duda era la culpable de aquel pantano de sangre y miembros amputados. Parecía trastornada, una paciente fugada de un psiquiátrico. Se la veía tan desvalida y ausente que creí que se iba a romper en cualquier momento; hermosa y delicada como una orquídea de cristal fino.

Avancé con precaución, apartando a un lado los cuerpos colgados, hasta llegar a apenas dos metros de ella. La muchacha dejó caer el arma de su mano. Estaba temblando. Se volvió de espaldas a mí y se dispuso a saltar al vacío.

—¡Espera…! —grité.

Ella se quedó inmóvil en el murete, aunque no se volvió a mirarme. Era un espantapájaros entre los terrados de la ciudad. Unas gaviotas chillaban sobre nuestras cabezas. Me acordé de Alicia, mi primera relación seria, de cómo saltó desde un balcón para quitarse la vida años atrás.

—Tranquila. No hagas ninguna tontería —le dije a la muchacha con voz que trataba de ser suave—. No sé qué coño ha pasado aquí, pero todo tiene arreglo. Dame la mano. Venga. No pasa nada. Solo quiero ayudarte. Si bajas de ahí te invito a cenar donde quieras…

Ella se giró. Me miraba sin verme. Temblaba como el invierno. Parecía enferma. Se mordía los escuálidos dedos de la mano izquierda en un gesto inconsciente. Sus labios manchados de pintalabios y sangre me conmocionaron, me quemaban las córneas de belleza. Asomaban nítidos bajo la capucha de su chándal rojo, como la nube de odio que se desprendía de sus ojos rasgados, enormes, de un verde helado. Su piel semejaba porcelana. Le tendí una mano y ella, inexpresiva, me la cogió. Tiré de la muchacha hacia mí con fuerza, obligándola a bajar de la cornisa. La muchacha se escondió en mi abrazo y se apretó contra mi pecho. Se revolvía en pequeñas convulsiones, en un llanto sin lágrimas. Nos dejamos caer al suelo.

—No pasa nada. Ya está. Olvídalo. No pasa nada. Ya fue.

Estuvimos durante minutos abrazados en silencio. Hasta que ella dejó de estremecerse. Entonces sonó su móvil y la joven descolgó. La escuché hablar unas pocas frases en una lengua que parecía eslava; probablemente ruso, pensé.

—Me voy —dijo la chica recomponiéndose. Su voz era áspera y sonaba tan débil como una confidencia. Hablaba despacio, con un leve acento extranjero que resultaba sensual.

—¿Me quieres decir quépasa? —le pregunté mientras nos levantábamos del suelo.

—Lo siento. No quería meterte en problemas…

—Joder, menos mal… ¿Cómo mierdas has abierto la puerta?

La muchacha sorbió mocos:

—La cerradura era de juguete.

Yo pensé que era su boca la que parecía un juguete. Y al pensarlo me sentí incómodo, no quería más problemas, así que aparté de ella mi mirada.

—¿Ni siquiera vas a decirme cómo te llamas? A ver qué le cuento yo al supervisor…

—Lo siento. Es complicado —la muchacha suspiró antes de proseguir—. Pero gracias por esto…

—Córmac. Me llamo Córmac.

—Gracias, Córmac. Y por el abrazo. Lo necesitaba.

—¿Seguro que estás bien? ¿No quieres que te acompañe? En serio, si necesitas hablar…

—No, paso. Estoy mejor. Me he de ir. Olvida todo esto.

—Como tú has dicho: complicado. Lo de hace un rato… Ibas a saltar, hostias…

La muchacha apartó su mirada y se dirigió cansada hacia la puerta de entrada al edificio. Antes de atravesarla se giró hacia a mí y me dijo:

—Me debes una cena, no lo olvides. Lo dijiste antes.

Ambos sonreímos a medias. Su sonrisa era artificial, forzada. Parecía la sonrisa impostada de una muñeca. No me enteraría hasta mucho más tarde de que pocas horas antes esa muchacha había sido violada en un apartamento del ático y que su vida era el peor de los infiernos.

10.

(ALE-C167249-TRD-uno) Su nombre es Youri Maibohm. Nueve años. Ha encontrado una sucia botella con un mensaje dentro. La misma que tú lanzaste al río Leine veintitrés años atrás desde la desaparecida Alemania del Este. Según el padre del niño, el escrito está fechado en junio de mil novecientos ochenta y siete. Está en lo cierto, la lanzaste ese año a las aguas con la esperanza de encontrar un amigo. La prensa cree que la botella pudo quedar atrapada durante décadas en algún recodo o remanso del río y que con la última crecida del agua, el pasado invierno, se soltó y siguió su curso hacia la desembocadura, hasta que Youri la encontró. Todo el país te busca. Pero de momento no te han localizado. Únicamente saben que vivías en la extinta República Federal Alemana y que hoy en día debes de tener entre treinta y cuarenta años.

11.

Terminé de limpiar la azotea y de arreglar la malla rota casi de madrugada. Me sentía confundido por lo ocurrido. Daba vueltas a cómo le explicaría aquello a mi supervisor de zona: cadáveres amputados, con las caras rajadas. Estaba agotado, triste por el encuentro con mi viejo amigo Jan y ahora desconcertado con aquella muchacha que había intentado suicidarse en mi terrado de trabajo y que después se había recompuesto como si tal cosa. Demasiadas emociones. Tal vez por ello no presté atención al tipo que entró conmigo en el ascensor privado de la empresa cuando ya había recogido y me iba para casa.

Estábamos entre la octava y la séptima planta cuando el desconocido, que me sacaba una cabeza, apretó el botón de stop y la cabina se detuvo con brusquedad.

—¿Qué te pasa? —pregunté, de mal humor.

—Eso digo yo, qué coño pasa —replicó el tipo con un marcado acento eslavo.

—Este ascensor es privado. De la empresa funeraria estatal. No puedes estar aquí…

—Pues ya ves que sí que puedo.

—¿De qué vas, tío? No te entiendo.

—¿Y esto? ¿Esto lo entiendes? —preguntó el gigantón extranjero.

Mientras hablaba, el hombre se desabotonó la camisa para mostrarme un pecho cubierto por horribles cicatrices. Pero lo peor era el arma que se entreveía en una funda sobaquera bajo su americana gris. Tenía aspecto de psicópata y yo comencé a sudar.

—Si no quieres que te deje la cara igual que mi piel, no vuelvas a acercarte a Tara.

Asentí, confundido. El ascensor parecía más y más pequeño. Y aquel hombre cada vez más grande. De repente hacía demasiado calor. Era la primera vez que un tipo lleno de cicatrices y armado con una pistola me amenazaba. Pero sabía que aquel gorila solo quería asustarme.

—Y nada de contar lo que ha pasado allí arriba ni a tus supervisores ni a la bofia. No tienes ni zorra idea de quién ha podido ser, ¿queda claro?

—No he visto nada —respondí, serio.

—Bien, veo que nos entendemos —dijo el matón mientras volvía a abotonarse la camisa, se ordenaba la americana y pulsaba el botón de la planta baja—. No tengo ganas de tenderte allí arriba con tus muertos. Tú nunca has visto a Tara. Ni a mí. ¿Ok?

Asentí.

Nos mantuvimos en silencio hasta que las puertas metálicas se abrieron. Como si aquella conversación jamás se hubiera dado.

—Eres un tipo duro —sonrió el extranjero—. Normalmente se mean encima. Lloran.

—Normalmente no trabajan con fiambres…

El extranjero me guiñó un ojo. Luego me golpeó muy duro en el estómago. Caí fulminado de rodillas al suelo, sin respiración. Sentí que me mareaba.

—Esto para que te acuerdes de mí y de lo que hemos hablado —dijo a modo de despedida el gigante eslavo.

Cuando logré incorporarme y abandonar el edificio, vomité. Nunca el camino a mi apartamento me había parecido tan jodidamente largo. El último autobús había partido hacía ya una hora de la cabecera y lo había perdido.

12.

(ALE-C167249-TRD-dos) Marko Bode. Treinta y cuatro años. Ingeniero eléctrico. Estás desayunando en un bar cualquiera del estado de Turingia. Hojeas los titulares del diario Göttinger Tageblatt. De repente te detienes en una escueta noticia de apenas cien palabras. Tu rostro se tensa mientras lees. Un latigazo eléctrico de hielo te recorre la espina dorsal. Una lágrima brota despacio de tu lacrimal izquierdo. Una felicidad envuelta en nostalgia te sacude. Logras sacar de tu bolsillo el móvil. Buscas el número de teléfono del periódico en las primeras páginas. Lo marcas. Alguien pregunta algo al otro lado.

—Soy Marko. Marko Bode. Era un niño cuando lancé la botella que encontró Youri —respondes—. Solo buscaba un amigo al otro lado.

Luego rompes a llorar. Toda tu infancia te arde, cercana, en los ojos.

13.

Siempre me costó relacionarme con la gente. Nunca tuve demasiados amigos. Ni los necesitaba. Desde que mis padres murieran en un accidente aéreo, cuando yo era niño, prefería los libros a las personas, los discos de rock de mi tío a los imbéciles que me rodeaban. Ahora seguía igual: una vida solitaria entre las palabras de los muertos, los libros de las estanterías, mis cedés de música, la terraza de mi ático asomada al infierno de Puerto Jericó, la ciudad de las ciudades, el monstruo artificial definitivo. Era suficiente con alguna visita de vez en cuando a Daniela, a escondidas de su marido. Ese era mi método para escapar de la monotonía y atenuar la fiebre negra que a veces tomaba mi soledad, para aliviar los perros despreciables del deseo que a oleadas periódicas me acosaban.

Era extraño saberse robando lo que era de otro. Hacer el amor bajo un techo prestado, observados desde una fotografía vieja por el marido de Daniela, comer de su plato, comportarme como un espía entre sus cosas, orinar en el mismo váter en que él lo hacía… Prefería no pensar mucho en ello, para evitar sentirme como un auténtico hijo de puta. Pero en el fondo tampoco me importaba demasiado: aquella relación sin compromisos era perfecta. Cero responsabilidades. Cero daño. No podía estar más de dos semanas sin verla. Hacía tiempo que Daniela y yo estábamos liados; ya casi ni hablábamos. Éramos unos perfectos desconocidos el uno para el otro, pero me daba igual. Nos limitábamos a follar como adolescentes mientras el esposo de ella estaba en cualquier ciudad del norte del país repartiendo con su camión de mercancías.

A Daniela la había conocido dos veranos antes en un bar rancio al que el insomnio me había arrastrado. Iba tan borracha que se me cayó encima.

—Hola, guapo —me dijo sin preámbulos—. ¿En tu casa o en la mía?

Fuimos a la suya, por supuesto. Aunque casi no llegamos. Nos comimos a besos en un taxi mientras el conductor nos espiaba por el retrovisor.

Daniela vivía en un edificio cualquiera de un barrio de clase media baja y estaba muy mojada.

—No está. Lleva un camión —comentó Daniela al ver que miraba las fotografías del cuarto—. Tranquilo: esta noche te tengo para mí solita.

Desde entonces me presentaba en su edificio cada pocas semanas para tocar al portero automático. Ella abría. Subía en ascensor los siete pisos que llevaban a sus piernas. Llamaba a la puerta. Y sin decirnos nada nos mordíamos las bocas hasta acabar desnudos y jadeantes en el sofá. Lo hacíamos una y otra vez, como un disco rayado. Daniela lograba hacerme volar raso en avioneta sobre las caderas del placer. Era una droga espesa que al final terminó por aburrirme, aunque la precisaba. Era la primera mujer que me dejaba correrme en su boca y que luego se tragaba la leche sin dejar gota.

Sospechaba que ella estaba enamorada, que hubiera tirado su vida de casada por el retrete si se lo hubiera pedido. A veces tenía la sensación, después de acostarnos juntos, mientras fumábamos un cigarro, de que ella esperaba que le dijera: Venga, Daniela, haz la maleta, nos largamos a Londres a empezar de cero. Pero nunca le dije nada parecido. Cuando esto me ocurría, quería salir corriendo de allí y no regresar nunca más, pero Daniela se tragaba mi leche y aquello me podía. A las pocas semanas volvía a buscarla. Llevábamos ya casi dos años así: jugando al escondite con nosotros mismos.

En una de aquellas visitas, Daniela me preguntó que en qué trabajaba. No le contesté. Me limité a levantarme de la cama, me vestí, le di un beso y dije que cuando su marido estuviera fuera no olvidase llamarme. Luego me largué a casa, como un vulgar canalla de una pésima novela.

14.

(ESP-Z3533884-FSA) Semanas del color de la ceniza; de su misma textura. Tú pensativa, con la mirada perdida por encima de la barandilla de popa. La noche iluminada por una luna de leche. Tienes fresco y te arrebujas en tu rebeca granate. Estás embarazada. Te resulta hermosa la estela de espuma que va dejando el buque a medida que avanza. Parecen vértebras desnudas, la espalda oscura del mar, te dices. Te sientes tan sola que te pones a gritar. Gritas hasta quedar sin fuerzas, hasta caer al suelo. Piensas en Óscar. En que has venido a Barcelona a abortar. Tienes tanto miedo que la noche se transforma en mercurio y se derrama de tus ojos, mojándote la cara.

Al llegar al puerto de Barcelona crees contemplar una postal de tus entrañas. Todo tan negro y basto. Las dársenas donde los buques gimen como un saxo muy triste. La luz de las farolas y las mariposas ciegas que chocan contra la luz gastada.

15.

Regresaba de casa de Daniela. Remontaba la ciudad en autobús. Iba inmerso en mis pensamientos. Pensaba en que mis tíos se estaban haciendo viejos y me echaban de menos porque yo era un mal sobrino que apenas les visitaba una vez cada par de meses. Pensaba en qué me iba a preparar para cenar esa noche. Pensé en una novela de Murakami en la que una muchacha estaba internada en un sanatorio en las montañas de Japón, y en otra en la que llovían peces del cielo y un anciano era capaz de hablar con los gatos. Pensé en McCarthy, en Bolaño, en Houllebeqc, en Solaris de Stanislav Lem, en El país de las últimas cosas de Paul Auster, en El amor en los tiempos del cólera, la mejor obra de García Márquez, a pesar del prestigio de otras. Pensé en la belleza inexplicable que parece desprender la vida al verse reflejada en ciertas novelas como esas: crudas pero hermosas. Pensaba en que me dolía el sexo de tanto follar con Daniela aquella tarde. Pensé en Tara, la muchacha del chándal rojo de la azotea, en el matón ruso y las cicatrices de su pecho. En su pistola asomada bajo la americana. Pensaba en que las estrellas que se veían en el cielo del hemisferio sur eran diferentes a las que yo veía desde el norte, en cómo me gustaría contemplarlas. Pensaba en que alguna vez había leído que el agua aquí se iba por el sumidero dando vueltas hacia la derecha, pero que en el sur lo hacía hacia la izquierda. O quizás fuese al revés. Pensé que era extraño. No recuerdo qué otras cosas pensé, pero cuando quise darme cuenta estaba pensando en mi trabajo y en todos los que había tenido a lo largo de los años: ayudante de turronero artesano, repartidor de pizzas, teleoperador, estibador en el puerto, limpiacristales, peón de mudanzas, dependiente en un videoclub, inventarista en una cadena de supermercados, camarero de un antro de mala muerte, encuestador… Si algo tenían en común todos ellos es que eran una mierda. Si trabajar fuera bueno, no nos pagarían por ello, pensaba. Finalmente pensé en la tarde de hacía años en que mi tío me dio la peor noticia que jamás me habían dado. ―Alicia se ha matado, se tiró desde el balcón ―, recordaba que me dijo, sin preámbulos. Siempre fue un tipo directo, con poco tacto, que no se andaba por las ramas. Y al recordar sus palabras, la realidad se rompió como una botella contra el suelo. Y la ciudad empezó a sangrar por dentro de mí. Me pareció que los pájaros caían muertos por millares sobre las calles. Casi podía verlos desde el interior del autobús. Por un momento el tráfico se quedó inmóvil en mi retina. La ciudad entera contuvo su respiración de neón. Ya no pensaba en nada.

16.

Alicia había escuchado las veintitrés versiones de Love Song cuatro veces seguidas. La cinta que yo le había prestado. Estaba sola en casa. Se fumó tres petardos mientras lo hacía. Cuando quiso darse cuenta, había anochecido, pero no tenía hambre. Una extraña melancolía la había desplazado. Era una pena amarilla y gastada que fue carcomiéndola desde los auriculares. Una tristeza que había enraizado rápido y florecía en su sangre y su cerebro. Eran flores negras y hediondas. Algo sutil que la descuartizaba en silencio. Alicia se vio impulsada a salir al balcón. Precisaba respirar aire. Alejar el hedor de su congoja. Dieciséis pisos abajo se extendían las calles. Y parecían falsas. El neón de los comercios latía a destiempo. Los semáforos cambiaban con pereza de color. El tráfico avanzaba y se detenía en su baile metálico y ausente. Una desolación gaseosa la había dominado. De súbito, trepó a la baranda y saltó, como un ángel sin alas. La ciudad contuvo la respiración por un instante y el tiempo casi se detuvo. Luego la realidad aceleró su ritmo y Alicia impactó contra el asfalto, dejándolo perdido de plumas invisibles y vísceras calientes.

Horas más tarde, cuando la ambulancia levantó el cadáver y los patrulleros se alejaron, quedó un monstruo de tiza dibujado sobre el asfalto.

Pronto empezó a llover y la silueta se desborró en los charcos.

17.

Recuerdo el velatorio. El ataúd de Alicia cerrado porque el cuerpo había quedado destrozado y no pudieron recomponerlo. Era todo muy desconcertante: como si la atmósfera fuera tan densa como la gelatina y los sonidos se amortiguasen, como si la vida de repente fuese otra cosa distinta, algo que se vaciaba muy despacio, tan poco a poco que parecía doler para siempre, como si se tratara de algo ajeno que no me pertenecía a mí, sino a otros,como si yo no estuviera presente en aquella sala que apestaba a desinfectantes y flores, como si aquello me lo hubieran contado o todo hubiese sido una fea pesadilla, como si nada de aquello estuviera aconteciendo en realidad.

Allí estaban los padres de Alicia. Perdidos en el vértigo de su dolor. Él ni siquiera hablaba. Allí estaban sus amigos, circunspectos. Muchas gafas de sol. A una de sus amigas le dio un ataque de histeria y tuvieron que sacarla. Vestidos negros. Zapatos oscuros. Corbatas negras. Plumas de cuervo por toda la estancia. Una luz demasiado brillante y artificial iluminaba la pena de los ahí presentes, sin ningún pudor.

Recuerdo que me sentía demasiado fuera del mundo, que mi cuerpo apenas me cubría. Me sentía atenazado por un vacío disforme, inconcreto, que se hacía real y caliente si pensaba en que ya nunca podría pasarle el humo de un porro boca a boca a Alicia. Su madre se me había acercado.

—Es su inventario —me dijo—. Ahora es tuyo, hijo. A Alicia le hubiera gustado que lo tuvieras tú.

Aquella mujer me abrazó mientras se abandonaba a un llanto puro, casi sagrado. Después se separó, yo tomé la urna con las palabras post mortem de Alicia y me acerqué a mi tío, que me había acompañado al tanatorio en su coche. Era incapaz de comprender cómo veinticuatro años cupieron en una urna negra.

—No puedo más —le dije, cansado—. Me largo a casa. Aquí todo apesta.

Mi tío sonrió con tristeza. Me pasó un brazo por los hombros.

—Necesitas dormir. Vamos. Te llevo en mi coche.

18.

(USA-P819573-KGS-uno) Vivías solo en una destartalada casa de madera en un barrio marginal de Nueva York. Tu nombre: Francis. Eras negro como las negras noches de la ciudad. Cada vez más solitario y taciturno. A medida que los rascacielos fueron edificándose en los terrenos circundantes, tu carácter fue agriándose. Perder a tu mujer tampoco fue de ayuda.