Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Metrópolis Libros

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

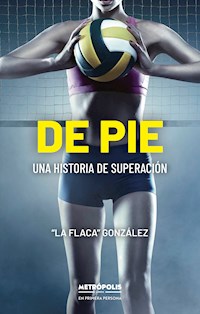

Una historia inspirada en hechos reales, que tiene como protagonista a Claudia Lorena "La Flaca" González. A través de sus capítulos, descubrimos, junto a la misma autora, en un tono de íntima confesión, la pasión por el deporte de alta competencia y cómo ese mismo deporte —el vóley femenino— hará de ella no solamente una excelente jugadora, sino una mujer valiente, preparada para enfrentar un episodio inesperado y crucial de su vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DE PIEUNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

CLAUDIA LORENA “LA FLACA” GONZÁLEZen equipo con Andy Anderson

EN PRIMERA PERSONA

González, Claudia Lorena

De pie / Claudia Lorena González. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8924-68-7

1. Deportes. 2. Salud. 3. Vóleibol. I. Título.

CDD 796.325

© 2022, Lorena González

Primera edición, diciembre 2022

Diseño y diagramaciónLara Melamet

Corrección Martín Vittón y Karina Garofalo

Conversión a formato digital Libresque

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.pampublicaciones.com.ar

Caí con todo el peso.

Pero si es fuerte la caída,

más impresionante

será mi regreso.

CALLE 13, «Me vieron cruzar».

1

La pelota en el aire.

Ahora mismo.

Es un segundo, apenas.

Gira en cámara lenta, exhibiendo su frescura blanca, su flotar sin vínculos ni obligaciones. Ahí. Sola. Libre. Es el punto y las infinitas rectas, flotando en el aire, flotando en lo que queda del instante suspendido en el aire.

Es una pelota de vóley, de superficie suave y medida reglamentaria. Su contorno circular, casi perfecto, semeja una luna pálida.

Parece un planeta. Es mi mundo.

No tiene las costuras que se ven en una pelota de fútbol o de rugby. Es mucho más liviana que una pelota de básquet. Inofensiva en su vuelo. Bellísima en su liviandad.

No puedo quitarle los ojos de encima.

Una mano la golpea, de pronto, una mano, abierta, precisa, que pertenece a un cuerpo que también está flotando en el aire. La pelota sale disparada hacia el suelo, eludiendo la red, de altura también reglamentaria.

Rebota contra el piso de madera en un eco atronador que resuena en todo el ambiente, con una doble onomatopeya: ¡Tu, tun!

El sonido se compone, primero, del impacto producido por la mano, que descarga su potencia sobre el balón, y después, por el golpe de la pelota contra el piso flotante de la cancha. El piso tiene esta particularidad; cuenta con una cámara de aire que permite amortiguar el salto de las jugadoras, aunque no sea así en todas las canchas. Algunas son más duras, de cemento, o revestidas de una superficie sintética, pero en todos los casos el sonido es el mismo: ¡Tu, tun!, con una segunda “u” más breve, más cerrada, pero con más presencia.

El ruido me arrebata, me despierta del trance de mirar esa pelota y me lleva a los estadios, a la gente alentando, al entrenador arengando, a las luces de otro tiempo, reciente y todavía vivo en mi memoria. Las voces anónimas y no tanto, porque a metros de donde juego están mis compañeras de equipo, en el banco de suplentes, alentándome por sobre la voz de mi entrenador, y después están los espectadores, y entre las voces de mis compañeras, el aliento del entrenador, el aliento del público, escucho un mismo eco, colmado de energía.

Lo siento ahora, lo puedo ver ahora.

¡Tu, tun!

Los puntos esenciales. El bloqueo. El doble bloqueo.

Saca el equipo contrario, recibe mi compañera, levanta al medio, la armadora recibe y eleva la pelota. El armado de la jugada es una sincronización de cuerpos; cuando veo que mi compañera va a levantar la pelota, corro hacia adelante, salto hacia la red y descargo el golpe; no es un movimiento en secuencia, es una coreografía simultánea, la coordinación del ataque, previo al tu, tun.

Me suspendo en el aire y remato: punto a favor. Punto para Italiano. Las manos en alto para celebrar, las manos de mis compañeras, las mías, las del equipo. Un saludo de palmas y volver a concentrarse.

El equipo defiende una pelota difícil, y aunque la pelota no llega perfecto, rápidamente acomodo mis hombros y la armadora del equipo me lanza una flecha, como se suele denominar a una “bola rápida”, las que las jugadoras de vóley conocemos con “una V”. Otro punto a favor, esta vez para Ciudad.

Luces. Aliento. Vértigo.

Un saque rápido y rasante cae sobre el extremo derecho del campo rival, que responde bien. Cuando cruza a nuestro lado, saltamos al unísono con mi compañera, salto para distraer, y lo logro, la central del equipo contrario hace el gesto de resistir mi supuesto ataque, es mi compañera la que pega un pelotazo por la punta.

¡Tu, tun!

Punto para Boca Juniors.

Tribunas con fervor. Aplausos. Intensidad.

Nueva jugada: mi compañera me marca una pelota al encuentro, hago el movimiento de atacar. Conmigo salta también otra compañera en actitud de ataque. Nadie sabe cuál de las dos va a rematar; estamos las dos en el aire, la pelota también, en esa pausa de cámara lenta que surge en pleno partido.

Es vóley femenino. Parece ballet.

¡Tu, tun!

Nuevo punto para Boca, en una final que nos tiene, a las jugadoras de uno y otro lado, al límite. Agotadas de los partidos previos, de la tensión acumulada, de la ansiedad por ganar sin perder la concentración. No se puede fallar.

No me dejo encandilar por las luces.

El saque es nuestro, es el penúltimo punto. Saque a favor. Nos miramos mi compañera de la derecha y yo. Vamos a detener el ataque opositor.

Nuestro bloqueo es contundente, es doble, es invencible, es una pared infranqueable. La pelota cae del lado opuesto. Celebramos con un grito agónico. Nos unimos en un abrazo interminable, entre exclamaciones y arengas del banco de suplentes. Estamos a un punto. Puños fuertes. Golpes de palmas.

Un punto más y somos campeonas.

Más luces, más tribunas, más respiros agitados.

Se repite el saque de nuestro lado. Me voy a bloquear la respuesta del equipo rival, que ejecuta una diagonal contundente. Mi compañera defiende el punto mientras cae. Logra levantar la pelota del piso. Otra compañera arma una pelota rápida, hago mi carrera a una pierna y me elevo. Descargo toda la potencia posible del brazo sobre el balón.

En realidad, descargo un año de entrenamiento, toda mi energía, el deseo de ganar.

¡Tu, tun!

Punto de campeonato. El público estalla en euforia al grito de “dale campeón, dale campeón”.

Son muchos los puntos.

Son tantos los tantos.

¡Tu, tun!

Remate y punto para el Tenerife de España.

¡Tu, tun!

Me abrazo con mis compañeras del Agnesi, de la liga italiana. ¡Vamos!, grito apretando ambos puños.

¡Tu, tun!

Punto para la Selección argentina.

¡Tu, tun!

El vóley es el gozo de lo milimétrico, la celebración de la exactitud. El remate se compone de tres acciones simultáneas: salto, coordinación de brazos y golpe, todo sincronizado con la trayectoria de la pelota, la altura de la red, los límites de la cancha, la posición de defensa del rival y los brazos en alto que bloquean.

¡Tu, tun!

Pegar antes no sirve; pegar después, tampoco. No hay margen: o se es preciso o se sufre un punto en contra.

¡Tu, tun!

¡Cuántos golpes de estos llevo en mi memoria, imborrables! Golpes propios y de compañeras.

Vuelvo a los entrenamientos, después de tanto tiempo. El pasado de partidos jugados, de semifinales y finales, de los puntos que acerté y los que equivoqué, todo eso se hace presente. Miro al futuro pensando en el próximo partido.

Lo que no puedo imaginar es el golpe que viene.

2

Parece una exclamación de artes marciales el tu, tun; un golpe tras otro, una sucesión de detonaciones, apenas interrumpida por algún siseo de las suelas de las zapatillas sobre el piso de madera. Pelotas que hacen impacto contra la superficie, pelotas que son, en sí mismas, ensayos de uno o varios puntos posibles, repetición, descargas.

Es lo que se escucha en el gimnasio.

Una pelota detona de furia: la que remató no puede coordinar bien los horarios de deporte con las rutinas de familia, y le da bronca, y con bronca ejecuta su remate. Otra descarga la angustia de un marido que no encuentra trabajo. Otra, más allá, descarga la felicidad de un primer beso, el resultado positivo de unos estudios médicos. La relación con la madre, las cuentas que no se llegan a pagar, el hermano que vuelve de un viaje, la soberbia de un compañero de trabajo, el apetito de la victoria. Hay energía en cada pelota que choca contra el suelo.

Suenan como un timbal, como una batería, como un tambor, o como todo eso al mismo tiempo. Carecen de ritmo, no pueden componer una sola melodía. Parece el llamado de la tribu, la preparación al combate de una raza milenaria; son mujeres, madres, hermanas, hijas, todas entrenando.

Hay pelotas por todos lados, porque al vóley femenino se juega con pelotas.

He vuelto a entrenar, después de un tiempo que no quiero deducir. Lali me invitó. Nos conocimos jugando en Boca Juniors. Ella tenía diecisiete años la primera vez que nos vimos, diecisiete años y una frescura radiante. Yo era un poco mayor —veinticuatro— y me vi reflejada en su entusiasmo, en las ganas de aprender, en ese estado de alegría constante que no le permitía quedarse quieta.

Rememorando aquel primer entrenamiento, tiempo después, me confesó que estaba feliz “¡entrenando con la Flaca González!”. Soy Claudia, le dije al finalizar la primera práctica, pero me dicen “la Flaca”; soy Laura, contestó, pero me dicen “Lali”. Aquel fue el comienzo de una amistad que nunca dejaría de retumbar en el alma.

Cuando las autoridades de Boca Juniors decidieron disolver la División de Vóley del club, Lali se fue a jugar a GEBA. Así se conoce a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, club al que mucha gente identifica mejor con la sigla.

—¿Cómo se te ocurre? —reproché, entre risas—. ¡Jugar para un equipo rival! Podrías haber ido a cualquier otro, pero no, ¡tenías que elegir a uno de los rivales más bravos!

Somos muy parecidas: amamos el vóley, queremos jugar, y jugar para ganar.

Retumba otra pelota. Un golpe seco que se multiplica por efecto de la resonancia del lugar.

Después de aquel encuentro con Lali en Boca, nacen mis hijas, surgen las prioridades. Elijo ser madre antes que jugadora, pero años después Lali insiste: ¡sos la Flaca González! ¡Sos mi amiga! Vení a entrenar conmigo, quiero verte jugar de nuevo, me encanta tu profesionalismo, cómo te preparás para los partidos. Venite, me dijo varias veces. Venite, amiga, venite.

—¿Te parece?

—Sí, vení, entrenamos los viernes, de siete y media a nueve y media de la noche.

Es puro entusiasmo Lali. Acepto y acá estoy, más de un año y medio sin entrenar. Tercer viernes de entrenamiento desde que volví al deporte. Todavía no me animo a rematar, tengo que ir de a poco.

El gesto del salto es clave en un partido de vóley. En un primer instante, las piernas obedecen la secuencia de los pies: izquierdo, derecho, izquierdo, pies juntos y elevación vertical. Como me enseñó Choli la primera vez que me vio, a mis quince años. Pie izquierdo, pisando con seguridad; pie derecho, siguiendo la velocidad del cuerpo, y de nuevo el pie izquierdo, ambos pies juntos, que esgrimen el impulso, la carrera para elevarse, para transformar la velocidad y la inercia en altura e impacto.

En el momento del salto, los brazos, además de acompañar el gesto de elevación, aprovechando al máximo la velocidad de ataque, adoptan la postura del remate: el derecho se contrae sobre su propio hombro, hacia atrás, repitiendo la figura del atleta de arquería cuando extiende la cuerda, previo al lanzamiento; el izquierdo permanece recto, hacia arriba, también como el brazo de un profesional de la arquería. En realidad, es la misma postura, sólo que sin el arco y sin la flecha, apuntando hacia arriba y pronto a estallar hacia abajo.

Hay que abrir el pecho, las manos hacia afuera, los dedos separados para capturar mejor la superficie del balón y asegurar también la mayor apertura del torso. Los omóplatos se aproximan, la cabeza hacia lo alto, hasta que luego se produce la tercera parte del movimiento: el brazo derecho baja con todas sus fuerzas —más que bajar, es una descarga de potencia— para que la mano golpee, de lleno, sobre el balón, en la dirección buscada.

Lo hago de memoria. Con los ojos cerrados.

Miro a la armadora. No jugué antes con Vivi, me la presentaron hace unas semanas, pero nos vamos a entender bien; es una de las promesas del club. Nuestras miradas se encuentran dentro del lenguaje universal del juego; intercambian un pedido concreto: una pelota, en el aire, para rematar. Es mi clásica jugada, “corta al encuentro” se llama. La marco con el índice de la mano derecha, señalando la forma del número uno, le paso la pelota y casi en el momento en que ella la va a tocar para armar la jugada, ya estoy en el aire, abriendo el ángulo de mis hombros y mostrándole mi brazo, a la espera de la inmediata sincronización.

Esto es parte de un gesto incorporado de toda jugadora de vóley. Te lanzo la pelota, vos me la devolvés, salto y defino. Mi cuerpo ya entró en calor, siento las fibras de los músculos, me animo a hacerlo, sé cómo hacerlo. Ya me había preguntado Lali cuándo iba a saltar, después del segundo entrenamiento.

—De a poco —contesté.

—¿Hoy?

—El viernes que viene.

Hace más de quince años que juego al vóley de manera profesional.

Entonces sucede. En ese gimnasio cerrado. Bajo las luces de un viernes de agosto. Media hora después de las ocho, en mi tercer entrenamiento de vuelta a la actividad de jugadora profesional.

Salto y siento un dolor espantoso en la pierna derecha, como una mordida profunda que nunca había experimentado, seguida de una constricción aguda, breve, como si mis huesos se consumieran en un instante de sorpresa y veneno.

Caigo sobre la superficie, de espaldas sobre el parqué de la cancha, entera, sin poder amortiguar el impacto. Quedo sumergida en lo difuso; todo lo que me rodea es traslúcido, como lejano.

Arde mi pierna, late mi pierna, algo espantoso ocurre en mi pierna derecha y no quiero ni mirar.

No se escucha nada. Ningún tu, tun.

Yo sé lo que es un esguince, sé que lo que es un dolor lumbar o una distensión de ligamentos. Pero esto es mucho más. Esto es mucho peor.

Miro hacia arriba, hacia las luces de la cancha cubierta. El panorama comienza a poblarse de rostros, de piernas, cinturas y cuerpos proyectados en perspectiva desde el suelo. Las jugadoras que me rodean son como torres, rascacielos que me observan desde la seguridad de lo alto. Están de pie, las veo altas, proyectadas como en un punto de fuga hacia el cielorraso del gimnasio.

Mis ojos detectan sus expresiones: llegan, me miran, observan mi pierna y sus caras cambian, se dibujan muecas de espanto, de alarma, que intentan disimular, inmediatamente después, sin éxito. Por eso no levanto la cabeza, no pienso levantar la cabeza ni mirar ni hacer nada. Tengo miedo de mirar mi pierna, y eso también me da miedo.

Qué pasó, pregunta alguien. ¿Estás bien? No puedo contestar. Se me cierra la garganta.

—Algo pasó cuando salté —llego a musitar.

—Si vos no saltaste, Flaca —dice Lali.

Abro los ojos otra vez. No puedo hablar, quiero contestar, pero no puedo. Me siento aturdida. Pienso: cómo que no salté, ¿qué me están diciendo? Si repetí los movimientos, izquierdo, derecho, izquierdo. Yo salté, repito.

Quienes me rodean se abren para dar paso a Sergio, uno de los kinesiólogos del club. Mira la pierna y su expresión también cambia. Los segundos que siguen a este diálogo son revulsivos. Revuelven mi interior, mis entrañas. Hablan de urgencias. ¿Llamar una ambulancia?

La frase de Lali resuena dentro de mí: Flaca, no saltaste.

Siento, no sé por qué, no sé cómo, ganas de vomitar. Me baja la presión. Intento moverme. No puedo. El dolor se multiplica. ¿Cómo que no salté? Me preguntan si estoy bien y quedo tendida, intentando serenarme, procurando respirar, porque no puedo levantarme. No puedo siquiera llorar.

No quiero saber nada, no quiero ni mirar.

No puedo ponerme de pie.

3

Tengo que levantarme, no queda otra. Si por mí fuera, seguiría acostada, porque acostada se está mejor, sin dolores ni apremios. Pero no puedo. Con la ayuda de los codos, finalmente, alzo el torso hacia adelante, el pelo revuelto, la cara dormida.

Con uno de los ojos, y el otro cerrado, miro el reloj: es la hora. Huelo a tostadas. Escucho el repiqueteo de utensilios. Es mamá que se despierta temprano, que hace sonar las cosas de la cocina. No sé si lo hace a propósito, para que la familia entera sepa que ya está en pie, pero siento el tintineo de platos y cuchillos. No me prepara el desayuno, pero se asegura de que esté todo listo: tostadas, manteca, mermelada. No soy de desayunar. A esta edad, los catorce, me siento grande y prefiero dormir más en lugar de perder tiempo desayunando. Pero mamá insiste, lo deja todo listo, por las dudas.

Me estiro, desperezándome. Soy alta y flaca, bastante más alta y flaca que el promedio de las chicas de mi colegio, pero en mi familia paso inadvertida.

El importante es mi hermano, no yo. Gustavo es, a los ojos de mis padres, el mejor en todo. Habla bien, tiene buenas notas, juega al tenis y al fútbol. Se sienta en la mesa de los grandes y dice cosas inteligentes. Es un año mayor que yo, apenas un año y dos meses. Es el hijo varón, el único hijo varón en la típica familia conservadora de clase media argentina de mediados de los años ochenta: padre, madre y dos hijos, el mayor, varón, y la menor, mujer.

En esa lógica familiar, mi padre viene primero. Un trabajador incansable y machista. No tiene la culpa. Es un producto involuntario de su época, supongo yo, un tipo que asume su rol, su poderoso rol de sostén de la familia. En su familia, los importantes son los varones. Lo aprendió de su padre. Su hijo y él. Su mujer y su hija, en cambio, estamos en segundo plano. Mamá cocina y limpia la casa. Yo voy al colegio y ayudo. Así son las cosas.

Mi padre no es profesional, fue electricista durante unos años en Atucha. Lo he visto intentarlo todo: desde trabajar en estaciones de servicio hasta encarar su propio emprendimiento de reparto de verduras para cadenas de supermercados. Muchas veces le fue bien; otras, las cosas no salieron como esperaba. Hizo de todo, y su gran herramienta fue, siempre, trabajar, sin bajar los brazos, aunque asomaran más y más problemas: embargos, causas judiciales.

El tipo no se rinde, maneja un taxi para salir adelante, hace lo que sea por su familia. En un momento de nuestras vidas no tenemos dónde vivir, pasamos unos meses en la casa de mis abuelas, en la casa de unos amigos, casas siempre ajenas, hasta que finalmente alquilamos este departamento de tres ambientes en Parque Chacabuco. Para mí, la experiencia es pura aventura, es divertido, no tengo noción de las dificultades.

Conozco sus caídas. Se cae y se levanta, y eso es lo que aprendo de él cuando llega a casa, a la noche, y nos sentamos a la mesa. A veces está de buen humor, otras no tanto, pero nunca baja los brazos. Aunque las cosas no anden bien, él siempre, pero siempre, se pone de pie. A su lado, mamá lo acompaña. Lo apuntala en silencio.

Mi vida en el colegio es muy simple. En el recreo largo voy al patio central a ver una pelota en el aire que va y viene de un lado al otro de la red. Hacia la derecha de la red hay seis chicas que evitan que la pelota caiga al piso; hacia la izquierda, otras seis chicas que arman jugadas y le pegan a la pelota. Laura, una amiga, al advertir mis ojos fijos en el balón, pregunta:

—¿Te gusta? ¿Por qué no venís a mi club a entrenar?

Laura juega al vóley en un club del barrio. Muchas alumnas de mi colegio juegan en Vélez, Ferro Carril Oeste, Scholem Aleijem o el Club Italiano, equipos que integran la Federación Metropolitana de Voleibol. Entrenan y participan en torneos oficiales. Soy amiga de todas ellas, o de la mayoría. Solemos estar juntas en los recreos y hablar acaloradamente, como cualquier grupo de adolescentes.

—Vení, a lo mejor te enganchás —insiste.

—No sé, dejame pensarlo y te digo —es lo que me sale, no quiero decirle que en casa piensan que soy un poco torpe.

Mi padre dice muchas cosas, todas buenas, de mi hermano. De mí, en cambio, dice que soy alta y flaca, y bastante torpe, que me cuesta coordinar.

Yo le creo.

Por algo lo dice.

—Venite igual. Entrenamos todos los días, a las cinco y media de la tarde. Te espero mañana jueves, si querés, en la puerta del club.

Le digo que sí, y no sé por qué, pero esa tarde vuelvo a casa rápido, caminando con ebullición.

Voy a esperar a que estén todos, me digo. Voy a esperar a la cena, cuando estemos los cuatro sentados a la mesa, así me escuchan bien.

Ayudo a mi madre a ubicar los platos, los cubiertos, los vasos. Nos sentamos. Falta la soda, comenta mi padre. Abro la heladera, busco la soda, la ubico en la mesa y me siento. Voy a decirlo. Faltan servilletas, dice mi madre. Me levanto y busco las servilletas, que están en el segundo cajón. ¿No hay vino?, consulta mi padre. Me levanto a buscar su vino. Sin poder contenerme más, no bien me siento por tercera vez, hago el anuncio:

—Me invitaron a entrenar.

—¿Entrenar? —pregunta mi padre—. ¿Para qué?

Frunce el ceño, sonriendo.

—Para jugar al vóley —agrego.

—¿Vos, jugar al vóley? —pregunta—. ¿Vos, entrenar en un club? ¿De qué entrenamiento me hablás?

Mi hermano ríe.

—La están boludeando —dice después, dirigiéndose a mi madre y señalándome con el tenedor—. ¿No se da cuenta? La vieron alta y flaca. La están tomando por boluda.

—Me dijeron que vaya mañana. A las cinco y media —insisto, como si sumar información pudiera revertir la situación—. Quedé en encontrarme con una amiga en la puerta del club.

Mi padre se sirve puré con desdén; toma la cuchara, la hunde en la masa amarillenta y luego la vuelca con desidia sobre el plato. Vuelve a mirar a mi madre. ¿Por qué no me mira a mí?

—Acompañala vos a esta, que piensa que va a jugar al vóley.

Al día siguiente, a la tarde, preparo mi bolso. Es el primero de todos. Los deportistas llevamos, siempre, un bolso, que es más que un accesorio. No contiene sólo ropa, elementos de práctica o una toalla, sino la esperanza, las proyecciones, las ganas de jugar.

Mi madre me acompaña a la puerta del club. Son las cinco y media. Pasan diez minutos. Nada. Miro a uno y otro lado, pero nadie aparece. Ni a los quince ni a los veinte minutos. Mamá me pregunta qué quiero hacer, ya pasó casi una hora. La miro y adivino lo que piensa: papá tenía razón.

Es tan honda la desilusión que, al regresar, no puedo caminar al mismo ritmo que mi madre. La sigo con mi bolso, que es ahora una carga innecesaria, a un ritmo que es el opuesto al de ayer, cuando volvía, casi corriendo, a contar la novedad de la invitación a entrenar.

—¿Qué te dije? —se burla mi padre esa misma noche—. ¡Te dejaron plantada! Una hora esperando y no vino nadie. ¡Te tomaron por boluda!

Soporto la humillación en silencio durante varios meses, durante los cuales no quiero saber nada, ni con el vóley ni con Laura, a la que apenas miro durante las horas de colegio.

Al comienzo del siguiente año lectivo, en uno de los recreos, me encuentro con Andrea, otra amiga del secundario muy querida, que también juega al vóley. Está en el mismo equipo que Laura.

—No la quiero ni ver —comento—. ¿Podés creer que me cagó? Me dijo que fuera a entrenar con ella, en su equipo, me dijo que me esperaba en la puerta de su club, estuve una hora, ¿escuchás? Una hora parada en la puerta de Ferro y no apareció nunca.

—¿Ferro? —pregunta Andrea—. ¡Pero, Claudia! —dice, riéndose—, Laura no juega en Ferro. Laura juega en Italiano.

La confusión no es lo más triste de aquel incidente. Lo más triste es lo que siento después. Me había entregado a la sentencia de mi padre.

A los pocos días me cruzo con Laura y me invita a jugar de nuevo. No menciono una sola palabra del malentendido. ¿Estás segura? Sonríe, me dice que vaya a entrenar. Hoy mismo, me dice. Venite. Confirmamos la dirección del Club Italiano. Te prometo estar en la puerta, insiste; no me muevo de ahí hasta que llegues. Le digo que sí con la cabeza, no una sino varias veces, con la cabeza y con una sonrisa.

Voy a intentarlo. Ver de qué se trata. Quizás pueda demostrar que yo también puedo, como mi hermano, hacer deportes. A lo mejor puedo destacarme en algo, aunque mi padre piense lo contrario. En una de esas, quién te dice, puedo dar el salto.

4

Me elevo súbitamente, como si se tratara de un salto, pero no soy yo quien da la orden ni es mi cuerpo el que ejecuta la acción.

Me levantan entre varios y me acercan —no sé cómo, porque el dolor no me permite registrar lo que sucede— hasta un Ford Ka, el auto más chico del mercado. Mido un metro ochenta y tres, pero me acomodo como puedo, y así me conducen al hospital de Ramos Mejía.

Me harán una radiografía, pienso. Me dirán qué es, y no mucho más. A lo mejor me ponen un yeso, o quizás nada. Una rodillera. ¿Serán los ligamentos?

Intento respirar a otro compás. No puedo.

En ningún momento miro mi pierna derecha. Todavía está caliente, no bajó la temperatura. Cuando la temperatura del cuerpo baje, el dolor será peor. Como deportista, lo sé bien.

Cada pozo, cada distorsión sobre el asfalto es un grito de dolor. Pido que bajen la velocidad, que me duele. Somos tan delicados los seres humanos. Miro por la ventana: no veo estrellas. Veo el reflejo de las luces, los semáforos. Llegamos a la autopista primero y a mi barrio poco después.

Reconozco los árboles de mi barrio, siempre tan firmes.

Llegamos a la dársena del hospital. Mis respiros vuelven a la normalidad. Esto no es bueno. Ya no transpiro. Sucede lo que tanto temía: los músculos vuelven a su estado natural. El cuerpo está frío. No puedo mover las piernas. Hago un intento. Duele. Mucho.

Mariano, que esperaba en el hospital mi llegada, me pide que haga un esfuerzo. Prefiero morir acá, en la parte de atrás del Ford Ka. Déjenme sola. Pienso todo eso.

—Vamos, Flaca —insiste—. Mové la pierna, así podés salir.

Intento hacerlo pero duele. Déjenme acá, vuelvo a pedir, con bronca.

Dos enfermeros se suman a la escena. Me quieren sacar por la puerta trasera, quizás desarmar la puerta, para salir por ahí. Alguien propone extraer el asiento delantero, incluso indica qué piezas hay que desatornillar. Otro responde: se está muriendo de dolor, ¿sabés cuánto podés tardar en sacar el asiento?

Los enfermeros abren la puerta, reclinan el asiento hacia adelante, me toman de la cintura, me toman de las piernas. Llega una camilla con otros dos enfermeros, una asistente y un médico. Casi diez personas para ayudarme a salir.

—Necesitamos que seas fuerte, ahora, ¿sí? —me dice uno de los enfermeros que ya tenía medio cuerpo metido en el auto—. Vamos a contar hasta tres. En tres, te pido que cierres los ojos y dejes tu cuerpo liviano.

—Por favor —suplico—, no me saques de acá. Me duele mucho.

Del lado del conductor, Mariano alienta:

—Vos podés, Flaca.

Uno, dos, tres. Me levantan, no sé cómo, y me sacan del auto. Hay golpes de todo tipo: el enfermero contra el marco del auto, mi cuerpo contra la puerta, mis piernas. Grito, grito como nunca, abro los ojos sin ver nada en particular, sin hacer foco en nadie; ni siquiera sé lo que veo, es otra reacción ajena, la reacción de un cuerpo que duele.

Siento el peso sobre la camilla. Ingreso a emergencias, me llevan de un lado a otro, hay consultas que no llego a percibir, apenas un instante de silencio. Cuando abro los ojos estoy en la sala de rayos equis. Está bien, me digo. Me hacen unas radiografías, me ponen un yeso y listo.

Parece una pesadilla, el salto que no fue salto.

Toman una radiografía de la pierna. El radiólogo me avisa que va a hacer otra placa, una de tórax. ¿Una placa de tórax?

—Perdón —señalo—. Me lesioné la rodilla, la pierna. La derecha. ¿Vos me vas a hacer una placa de tórax? ¿No te estarás confundiendo de paciente?

—Es lo que pidieron. Placa de tórax. Está en la orden de internación.

—¿Internación, yo? No, debe haber un error. No puedo quedar internada. Tengo una nena de diez meses y una hija de cinco años que me están esperando. No puedo quedar internada. Tiene que haber un error. ¿Estás seguro de que soy yo?

—Orden de internación, placa de tórax —busca un papel, a desgano, y lee—: González, Claudia Lorena. ¿No te dijeron nada?

—¿Qué me tienen que decir?

Repite el gesto de quien debe cumplir con su tarea y no involucrarse mucho más:

—El médico te dirá, seguramente. Dejame cumplir con el protocolo. Saco la radiografía y te llevamos a tu habitación, ahí el médico te va a informar. Respirá profundo, por favor, y cuando yo te diga largás el aire.

Dejo de hacer preguntas. Minutos después, el camillero vuelve a trasladarme. Se detiene en un pasillo y desaparece. Quedo así, tendida: mi cuerpo, la camilla, el techo con sus luces cuadradas y yo. Qué inútil me siento. Quiero ponerme de pie. Salir de ahí. Ir con mis hijas.

Este es mi plan: me dicen qué tengo, cuál es el grado de la lesión, me ponen un yeso, salgo, me subo al auto y vuelvo a casa.

Quisiera saberlo todo. Anatomía, anestesia, huesos, radiografías. Me gustaría saber, como saben los traumatólogos, que la tibia es el hueso más importante, el hueso que sostiene el cuerpo.

Finalmente aparece el camillero, me retira de ese lugar y me encuentro con Mariano.

—¡Me dejan internada! —le indico, esperando que reaccione con la misma sorpresa que yo.

—Sí, ya sé —contesta.

Algo en su tono me incomoda. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no se enoja o se altera, como me sucede a mí? ¿Qué sabe Mariano que yo no sé, que no me informan, que nadie me dice?

—¿Y las chicas? —pregunto.

—No te preocupes. Pablo y Lali se quedan a cuidarlas. Ya hablé con ellos.

Entramos a una habitación. No sé en qué piso estoy, si en el subsuelo, el primero o el cuarto. Mariano se retira a completar los trámites de internación. Quedo sola en la sala hasta que hace su ingreso el traumatólogo de guardia.

Es joven, debe tener unos treinta años. Está pálido. No me mira. Hasta las paredes blancas, que no saben ni entienden nada, se dan cuenta de su incomodidad. El tono de piel parece competir con su delantal blanco. Su mirada va y viene. Tengo ganas de preguntarle si se siente bien, si se tomó la presión, si estudió para el examen, pero la pregunta que hago es otra:

—¿Qué tengo? ¿Por qué me internan?