4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

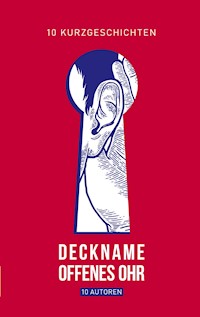

Schaue durch das Schlüsselloch deines Nachbarn und entdecke in zehn Kurzgeschichten eine Wirklichkeit, die kein Instagram-Post abbilden kann. Zehn Autoren, wie du und ich, nehmen dich mit auf ihre Reise durch den Tag: vom ersten Weckerklingeln und ihren Morgenritualen, über Herausforderungen im Arbeits- und Unileben, berührenden Momenten mit Freunden bis hin zu durchtanzten Nächten und skurrilen Träumen. Sei gespannt auf atemberaubende Kurzgeschichten, gespickt von Selbstoffenbarung und Witz. Tauche gemeinsam mit Schauspielern, Studenten, Sängern und Selbstständigen in eine Welt hinter den Kulissen ein und begleite sie bei ihrer ungekürzten Reise durch den Tag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

VORWORT

Der Wecker klingelt, die Sonne scheint, die Bahn ist überfüllt, zu spät zur Arbeit. So oder so ähnlich könnten viele Menschen ihren allmorgendlichen Ablauf beschreiben. Vielleicht hast Du Dich gerade darin wiedererkannt. Vielleicht besteht dein Morgen aber eher aus frischem Kaffee und der täglichen Zeitung für einen guten Start in den Tag. Es gibt viele Möglichkeiten seinen Tag zu begehen und so viele verschiedene Wege eines jeden Einzelnen. Jeder hat seine Wahrheit, seinen Alltag, seine guten und weniger guten Momente des Tages. Aber wo sind all diese Wahrheiten, wenn wir uns in der medialen Welt umsehen?

Zumeist werden uns auf den bekannten sozialen Netzwerken nur Sonnenschein, Yoga und scheinbar völlig entspannte und nie gestresste Menschen gezeigt. Für einige Wenige mag auch das alltäglich sein, die Mehrheit verbringt ihr Leben jedoch anders. Die folgenden Geschichten sind ungeschönte Einblicke in die verschiedensten Richtungen. Ganz normale Menschen lassen uns einen Tag an ihrem Leben teilhaben. Ganz privat, ohne Filter und perfekten Winkel. Sie beschreiben uns Abläufe, Gefühle, Gespräche und ihre persönlichen Gedanken. Diese Zusammenstellung unterschiedlicher Realitäten bringt uns näher. Einander, da wir Fremden einmal über die Schulter ihres Alltags gucken dürfen und uns selbst, da wir Parallelen entdecken und Unterschiede feststellen, die wir sonst nie gesehen hätten.

Es ist beruhigend zu lesen, dass man nicht der Einzige ist, der jeden Morgen mit dem Wecker kämpft, interessant zu bemerken, wie andere sich Entspannungsoasen geschaffen haben und überraschend zu erkennen, was Alltag bedeuten kann, auch wenn er ganz anders als unserer ist. Lasse Dich mitnehmen auf die privaten Reisen deiner Mitmenschen und finde die Realität im heute so normal gewordenen Filternetzwerk.

Minea Kaiser

Instagramerin Body Positivity

Als Herausgeber bedanke ich mich vor allem bei den zahlreichen Autorinnen und Autoren, die mit viel Herzblut ihre eigene Geschichte aufs Papier gebracht haben. Gewidmet allen, die sich allzu häufig in unwichtigen Kommentarspalten, geschönten Food-Stories und Click-Bait-Headlines verlieren.

Daniel Dombrovsky

KAPITEL EINS

Nur einmal in meinem Leben möchte ich voller Kraft und Energie aufwachen. Erfrischt und ausgeschlafen meinen Körper strecken, während Sonnenstrahlen mir den Weg in den neuen Tag weisen. Nur ein einziges Mal möchte ich wissen, wie sich das wohl anfühlen mag, wenn man die Augen öffnet und sofort voller Elan dem kalten Morgen begegnet.

Stattdessen ziehe ich erst das eine Augenlid nach oben, dann das andere und versuche grob abzuschätzen, wo sich mein Handywecker aufhält, der mich gerade unsanft aus einem anderen Universum zurück in die Wirklichkeit katapultiert hat. So ungefähr fühlt es sich an, wie eine lange Reise, die man zu schnell, zu früh beendet hat und sich jetzt des geräderten Leibes, der sich in die Matratze presst, überdeutlich bewusst wird.

Ich frage mich immer, ob das nicht von der Natur eigentlich andersherum vorgesehen war. Man schläft erschöpft ein und wacht erfrischt auf, klingt logisch, aber mein Körper hält sich nicht an diese simple Formel.

Meine tastende Hand erwischt nun doch endlich den Störenfried von Wecker und versetzt ihn in den Schlummermodus, der zum Glück existiert, damit Menschen wie ich nicht sofort aufstehen müssen und die nächstbeste Holzleiter runterfallen.

Immerhin haben sich heute die omnipräsenten dickbäuchigen Wolken zumindest so weit zurückgezogen, dass einige Sonnenstrahlen meinem geöffneten Fenster die Aufwartung machen können. Ich recke ihnen die Nase entgegen und ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus. Versteht mich bitte nicht falsch, obwohl mein Kreislauf irgendwann beschlossen hat, auf dem Niveau einer erstarrten Leiche in den Morgen starten zu wollen, freue ich mich auf jeden neuen Tag und das, was er mir bringen mag.

Der Wecker klingelt ein weiteres Mal. Wer hätte gedacht, dass zehn Minuten so schnell vergehen können. Dieses Spiel durchlaufen wir beide routiniert noch ein zweites Mal, dann ist es kurz nach neun Uhr. Ich kann im Hinterkopf hören, wie der arbeitenden Bevölkerung vor Lachen die Kaffeetasse mit bereits dem zweiten Aufguss der kostbaren, dunklen Flüssigkeit aus der Hand fällt. Aber für eine Person, deren Rhythmus sie niemals vor Mitternacht schlafen lässt, und die besser zur Ruhe kommt, wenn die nahe Kirchturmuhr zweimal schlägt, ist das einfach zu früh.

Mein gemütliches Reich besitzt eine zweite Ebene, quasi direkt unter dem Dachfirst, auf der ich, ein Buch, mein Handy und eine Wasserflasche gemeinsam die Nacht verbringen. Jetzt machen wir uns gemeinsam an den Abstieg auf besagter Holzleiter, die laut meinen Freunden auch als Fußfolterwerkzeug taugt. Entweder ist meine Technik so ausgefeilt oder ich habe mich schlicht und ergreifend daran gewöhnt, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.

Mein Zimmer hat sich auf ein Temperaturlevel eingependelt, auf dem der Inhalt eines Kühlschrankes sich wohlfühlen würde, nur leider bin ich kein Frischkäse mit Mindesthaltbarkeitsdatum. Deshalb führt mich mein erster Weg zur Heizung. Meine Blase, die sich bereits beim Aufwachen gemeldet hatte, fordert nun dringendst von mir, dem stillen Örtchen einen Besuch abzustatten. Meine weiße Zimmertür quietscht erbärmlich. Ich wollte die Angeln schon vor Wochen ölen, bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen.

Auf der Toilette hat irgendjemand meiner fünf Mitbewohner das Fenster offen gelassen, dementsprechend macht sie einem Eisfach durchaus Konkurrenz. Ich habe mit der Zeit gelernt, solche Dinge positiv zu sehen. Dafür wird sich mein Zimmer gleich behaglicher anfühlen.

Als Erstes durchkämme ich den Klamottenstapel auf meinem blauen Sitzsack nach etwas Brauchbarem und tatsächlich werde ich fündig. Ein schlichter dunkler BH, eine helle Jeans und weiße Kuschelsocken mit Herzen drauf, dir mir ein lieber Mensch zu Weihnachten geschenkt hat. Einen rot-schwarz karierten kuscheligen Pullover schnappe ich mir noch aus dem Kleiderschrank, schon ist das Outfit komplett.

Vor dem Ankleiden beobachte ich mich noch kurz im Spiegel und frage mich, ob mir gefällt, was ich dort sehe. Nebenbei spielt ein Song, der genau diese Textzeile beinhaltet in meinem Kopf. Meine braunen Rehaugen blitzen lebhaft zurück, obwohl der Rest meines Gesichts noch nicht verstanden hat, dass ich nicht mehr schlafe. Ich mag meine Augen, ebenso meine treuen, einstweilen blauen Haare, die schon einiges durchgemacht haben und trotzdem immer noch tapfer zahlreich nachwachsen. Bei meiner Figur bin ich mir unsicher, da gibt es gute und schlechte Tage und an diesem sonnigen Morgen bin ich leider nicht umfassend zufrieden.

Jetzt aber schnell in die warme Kleidung. Als die Kontaktlinsen mein klares Sichtfeld erweitern und ich einen Blick auf meinen kleinen Schreibtischwecker werfen kann, treibe ich mich zur Eile an. Das funktioniert bei meinem morgendlichen Zustand aber eher so mäßig.

Meine Zimmertür quietscht ein weiteres Mal und ich schreite über den ausgetretenen Teppich der den Flur im zweiten Stock und die unebene Treppe nach unten bedeckt. Sodann schnappe ich mir so flink, wie es mir möglich ist, Jacke, Mütze, Handschuhe und den blau-weiß karierten Schal, der mich immer an Ravenclaw erinnert. Eine weitere unebene Treppe später erreiche ich die Haustür.

Ich bin spät dran, wie so häufig. Vielleicht zu spät, das wird sich noch zeigen. Dieser Umstand besitzt allerdings einen so geringen Seltenheitswert, dass er mich nicht in zusätzlichen Stress versetzt.

Mein Fahrrad, welches ich beinahe schon als einen Teil von mir empfinde, und ich rollen vom Hof. Ohne dieses klapprige, rostige Gefährt fühle ich mich irgendwie nicht vollständig. Es gehört so sehr zu meinem Alltag wie Essen und Atmen. Wenn es einen Platten hat oder die Kette immer wieder abspringt, ist das in meinem Leben ungefähr so, als hätte man mir die Verlängerung meiner Beine plötzlich genommen.

Klare und kalte Luft prüft mit ihren unzähligen Eisfingern, ob meine Kleidung tatsächlich fest sitzt. Tut sie natürlich nicht. Ich war in Eile. Während mir ein Schauer über den Rücken läuft, versuche ich die Schwachstelle in meiner Verteidigung gegen den Wind zu identifizieren und zu beheben. Die Vertrautheit mit meinem fahrbaren Untersatz hilft mir hierbei enorm und so absolviere ich die kurze Distanz bis zur ersten Straße einfach freihändig und widme meine Aufmerksamkeit größtenteils meinem Schal.

Danach erfasst das Navigationsgerät in meinem Kopf jene Route, die mich am Besten an mein Ziel bringen wird und loggt sie ein, damit der Autopilot übernehmen kann. Meistens verbringe ich diesen Teil des Tages damit, mir über irgendetwas Gedanken zu machen oder Geschichten in meinem Kopf zu erspinnen, von denen es die allermeisten niemals aufs Papier schaffen werden. Doch heute ist das Wetter einfach zu schön dafür. Nachdem die Sonne in den letzten Tagen vermutlich irgendwo einen wundervollen Urlaub im Süden verbracht hat, ist sie heute zurückgekehrt. Nur einige wenige Schleierwolken hängen wie Gaze am westlichen Horizont. Ich recke mein Gesicht abermals ein Stück der Sonne entgegen, als hätte das irgendwelche positiven Auswirkungen. Tatsächlich bin ich in diesem Moment einfach nur glücklich und dankbar dafür, dass ich, obgleich nur nicht einmal eine Viertelstunde von der Innenstadt entfernt, beinahe schon direkt in der Natur wohne. Ich lasse eine Kleingartenanlage links liegen, überquere eine Brücke, die einen schmalen plätschernden Fluss überspannt und folge eben jenem weiter durch ein kleines Waldstück. Leider ist dieser Teil der Strecke irgendwann zu Ende und ich muss mir wieder die Straßen und Radwege mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen. Als mein Blick auf die große Standuhr an einer Kreuzung fällt, gerate ich in Versuchung, die Ampel bei Rot zu nehmen, allerdings springt sie zu meinem Glück um, bevor ich eine Entscheidung treffen konnte.

Die Tür ist bereits zu. Mist. Diese Situation erlebe ich nicht zum ersten Mal in diesem Semester, aber vielleicht zum letzten Mal, da es sich dem Ende zuneigt. Ich seufze innerlich, wappne mich kurz und versuche, so leise wie möglich den Raum zu betreten. Natürlich führt die Tür nicht von hinten in den Raum hinein, sondern spuckt mich mitten in der Mitte raus. Einen Augenblick lang ruhen ungefähr zwanzig Augenpaare auf mir, bevor sie sich desinteressiert wieder abwenden. Ich studiere Psychologie, mir ist bewusst, dass unsere menschliche Wahrnehmung genetisch darauf gepolt ist, drohende Gefahren zu erkennen. In diesem Szenario stelle ich die potenzielle Gefahr dar. Deshalb starren mich alle kurz an, bevor sie erkennen, dass kein hungriger Löwe ihren Seminarraum überfällt, sondern nur eine Frau mit einer, sagen wir mal, interessanten Haarfarbe, die gerne noch etwas länger geschlafen hätte. Da ich das weiß, stört es mich nicht und ich suche mir einen freien Platz in der letzten Reihe.

Dabei muss ich schmunzeln. Eine meiner besten Freundinnen, mit der ich diesen Kurs über ‚Positive Education‘ besuche, ist ebenfalls noch nicht da. Auch wenn ich bei weitem nicht für mich beanspruchen kann zu sagen, dass ich bei diesem Thema den Bogen raus habe, so gibt es doch zwei meiner Freundinnen, bei denen man getrost einfach immer mehrere Minuten zu spät zu einem Treffen kommen sollte, wenn man nicht warten möchte.

Auch Emma, eine junge Frau mit schulterlangen, welligen, kastanienbraunen Haaren, von der Farbe, wie sie meine einst auch aufwiesen, scannt den Raum und grinst, als sie mich sieht. Ich bin enorm froh, diesen Kurs nicht alleine absolvieren zu müssen, denn er ist einer von unzähligen Wahlmöglichkeiten in diesem Semester. Umso schöner finde ich es, dass wir beide auf Anhieb einen Platz ergattern konnten. Sie lässt sich neben mich fallen und atmet kurz durch.

Unser Dozent, ein junggebliebener Mann mit krausen dunklen Haaren und einem Ziegenbart vermittelt uns heute etwas über „Positive Accomplishment“. Die Themen besitzen immer fancy Namen, da sie, wer hätte es gedacht, über den großen Teich zu uns gefunden haben. Wir lernen über die Wichtigkeit von realistischen und bedeutsamen Zielen und der Förderung der intrinsischen Motivation. Mir gefällt dieses Seminar, weil es viel Praxis vermittelt und Emma und ich häufig Lachen können. Möglicherweise verfügt es nicht über die allerhöchste wissenschaftliche Akkuratheit, aber wir können eine ganze Menge daraus mitnehmen. So auch heute.

Nach 90 Minuten ist es schon wieder vorbei und wir machen uns auf den Weg zu unseren Rädern. Leider haben die niedlichen Schleierwolken ihre größeren Geschwister verständigt und so zeigt der Himmel schon wieder ein etwas bedrohlicheres Antlitz. Ich seufze kurz, da mir bewusst wird, dass die Sonne diesen Kampf nicht gewinnen kann.

„Wollen wir nachher in die Mensa gehen.“, frage ich sie, während ich an meinem Schloss rumfriemel. „Ich hab echt schon Hunger.“

„Ich auch.“, erwidert sie. „Was gibt es denn?“

„Überbackene Gnocchi. Die sind ganz in Ordnung.“

„Joah, könnte man vielleicht schon machen.“

Aus Emma eine klare Entscheidung herauszupressen, fühlt sich ungefähr so an, als würde man das Meer mit einem Sieb trocken legen wollen. Direkter als die obige Aussage wird es nicht. Manchmal regt mich das innerlich auf, besonders, wenn ich den Entschluss nicht selbst treffen kann. In diesem Fall ist das allerdings anders. Wir beide sind ein gut eingespieltes Team. Ich treffe die Entscheidungen und sie kommt mit. Es ist eine Win-win Strategie, mit der meistens alle Beteiligten zufrieden sind.

„Alles klar.“, verkünde ich, als ich mich auf meinen Drahtesel schwinge. „Dann gehen wir nachher in die Mensa 1.“

„Ok.“

„Sollten wir für Recht irgendwas machen?“

Bei unserer nächsten und ebenso letzten Veranstaltung an diesem Dienstag handelt es sich um Rechtspsychologie.

„Ich glaube nicht, oder?“

„Du hast also auch nichts gemacht?“, hake ich nochmal nach.

„Nö.“ Die beste Versicherung, die ein Studierender erhalten kann. Sehr angenehm.

Während unserer wöchentlichen Herzdruckmassage durch das Kopfsteinpflaster am Nordcampus unterhalten wir uns weiter, nur vielleicht etwas lauter als sonst. Unser nächster Raum liegt natürlich am anderen Ende des Campus, ohne Fahrrad würde man das in einer Viertelstunde auch niemals schaffen. Vorbei am Botanischen Garten, der in dieser Jahreszeit Ende Januar die Trostlosigkeit der restlichen Natur widerspiegelt, biegen wir in eine kurze Straße ein, die uns zu einem schönen, alten, sandsteinfarbenen Gebäude führt. Dieses Haus teilen wir uns mit der Psychotheraphieambulanz, bei der auch einige der Studierenden nebenbei arbeiten. Es geht in einen weiteren Universitätsraum, der allerdings völlig anders strukturiert ist, als der eben noch, der eher einem Klassenraum ähnelte. Sophie, eine weitere meiner Freundinnen sitzt bereits auf der rechten Seite und wir gesellen uns zu ihr.

„Naaa?“

„Naaa? Wie geht’s?“

„Ja, muss ja, ne.“

Unsere typische Begrüßung. Ich mache dabei unwillkürlich die YouTuberin Coldmirror nach, deren Humor ich absolut liebe. Wir lachen kurz, tauschen Belanglosigkeiten aus, da wir wissen, dass für ein echtes Gespräch sowieso keine Zeit bleibt, bevor die Vorlesung beginnt. Obwohl ich jetzt schon weiß, das ich nicht den Hauch einer Chance habe, meinen mitgenommenen Apfel aufzuessen, überredet mich mein Magen, es dennoch zu probieren. Emma ist cleverer und snackt Möhren neben mir, die sie jederzeit wieder weg legen kann. Als ich gerade ein besonders großes Stück abgebissen habe, ertönt das wohlbekannte: „Sooo, dann werden wir jetzt mal anfangen.“

Gerade als unsere Professorin die Tür schließen will, huscht noch jemand an ihr vorbei, doch danach beginnt sie zügig mit dem Seminar. Unsere heutigen Themen sind Sexualdelinquenz und Menschenhandel. Man kann der Psychologie als Fach so einiges vorwerfen, aber jedem, der mein Studium als langweilig und wenig abwechslungsreich bezeichnet, kann ich an einem einzigen Tag das Gegenteil beweisen. Auch diese Vorlesung gestaltet sich interessant, selbst wenn das thematisch abgestimmte Seminar morgen bestimmt noch einen daraufsetzen wird. Zwischendurch zieht es mich immer wieder zu meinem Handy, obwohl ich das eigentlich verhindern möchte. Aber irgendwann musst du schließlich Nachrichten beantworten, denke ich mir, du machst es ja sonst nicht.

Das ist leider wahr. Theoretisch könnte man jeden Menschen innerhalb von wenigen Sekunden erreichen, praktisch brauche ich manchmal Wochen, um meinen besten Freundinnen aus Schulzeiten zurück zu schreiben.

Unsere Professorin berichtet wieder einmal über Kriminalfälle, bei denen sie selbst ein psychologisches Gutachten verfasst hat. Sie sieht bei weitem nicht so aus, wie die unglaublich taffe Person, die sie sein muss. Hinter einer kleingewachsenen, korpulenten Frau mit dunklen Haaren und grauen Strähnen, die sie älter wirken lassen als sie eigentlich ist, mit einem freundlichen, rundlichen Gesicht und offenen Lächeln, vermutet man nicht unbedingt die Person, die für das Bedrohungsmanagement der Universität verantwortlich ist oder die Aussagen mutmaßlicher Vergewaltiger überprüfen muss. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass man oft nicht vom Äußeren auf die Persönlichkeit schließen kann, aber in ihrem Fall finde ich es immer wieder auf's Neue faszinierend.

Außerdem bin ich dankbar dafür, hier an der Uni sein und lernen zu dürfen und das man hier in Deutschland dafür keine reichen Eltern braucht, wie zum Beispiel in den USA. Dann würde ich jetzt nämlich vermutlich irgendwo in einem Café kellnern. Nicht dass ich das nicht trotzdem schon mehrfach in meinem Lebenslauf stehen habe. Diese Jobs sind wichtig und bringen vielen Menschen Freude, aber ich finde frei zugängliche Bildung so unglaublich wichtig. Jeder sollte zumindest eine Wahl haben.

Nach weiteren 90 Minuten hängt mein Magen in den Kniekehlen und lässt Geräusche von sich, wie ein knurrender Hund.

„Da hat wohl jemand Hunger“, bemerkt Sophie amüsiert.

„War das schon wieder so laut?“, frage ich zurück.

„Ja, schon.“

„Wir gehen gleich in die Mensa. Kommst du mit?“

„Nee.“

Kurz Stille, während ich auf eine Erklärung warte, die nicht kommt.

„Warum nicht?“, hake ich nach, weil ich neugierig bin.

„Muss noch was für Beratungspsychologie machen.“

„Na gut okay. Dann bis heute Abend.“

Sophies Gesicht nimmt einen verwirrten Ausdruck an.

„Heute ist Dienstag“, versuche ich ihr auf die Sprünge zu helfen. „Sport?“

„Ach ja, stimmt. Bis heute Abend.“

Sie rauscht aus dem Raum, während Emma noch ihre Sachen zusammen sammelt.

„Ich hoffe, sie macht auch mal Pausen und isst, was ihr gut tut“ murmele ich mehr zu mir selbst, allerdings nickt Emma sofort zustimmend.

Es geht wieder auf's Fahrrad. Gutes altes Fahrradfahrergesetz: Der Wind kommt immer von vorne. So auch jetzt. Die Sonne hat endgültig verloren und die Wolken zelebrieren die neu gewonnene Herrschaft über den Himmel mit ein paar vereinzelten Regentropfen. Zum Glück haben wir es bis zur Mensa nicht weit.

Als wir uns durch das Gedränge hindurchschieben, sage ich den Satz, der schon zu einer Art Running Gag für uns geworden ist: „Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass wir nicht mehr um 13 Uhr hierhin gehen wollten?“

„Neeeeiiin“, antwortet Emma ironisch.

Dennoch tun wir es, da die andere Mensa weiter entfernt liegt und die Gnocchi schon ganz lecker schmecken, was man leider bei weitem nicht vom gesamten Mensaessen hier behaupten kann. Besonders für Vegetarier, zu denen ich mich zähle, ist die Auswahl echt begrenzt und in meinem veganen Monat war ich absolut frustriert. Doch es ändert sich, langsam, aber sicher. Aus diesem Grund kann ich der langen Schlange vor dem Gemüsegarten, wie sich der Teil der Mensa nennt, aus dem Fleisch und Fisch verbannt wurden, auch etwas Gutes abgewinnen. Der Bedarf scheint durchaus vorhanden. Außerdem ist das Warten mit Emma auch nie langweilig, da wir immer mehrere organisatorische Dinge haben, über die wir noch reden müssen und mehrere interessante über die wir noch reden wollen.

Vorne angekommen, schnappen wir uns jeder ein Tablett und platzieren darauf die extrem hilfreiche Studentenkarte, die nicht nur Essen magisch preiswerter macht, sondern auch Theaterbesuche, Zugfahrten und Sportkurse.

„Ich nehme noch eine Suppe mit“, verkünde ich, weil ich einen Bärenhunger habe und nicht auf die Süßspeise zurückgreifen möchte, die geschmacklich am Besten mit den Worten „na ja so semi“ beschrieben werden kann und mich nicht so lange satt macht.

„Kartoffelsuppe?“, frage Emma nach.

„Hm, ich weiß nicht.“

„Musst ja nicht.“

Sie dreht sich nach links, zur Anzeigetafel für die Suppe, dann wieder zurück zu den kleinen Salatschüsseln, an denen wir gerade langsam vorbeiziehen.

„Hm, soll ich. Hm… Ich nehme einen Salat.“

Unter Druck kann sich dann auch Emma entscheiden und wir schieben uns gemächlich weiter voran. Das Hauptgericht duftet sehr gut, aber für mich fehlt da noch was.

„Na Curry?“, werde ich von hinten geneckt.

„Ja und Chili.“

Die Gerichte aus der Großküche besitzen doch häufig diesen faden, etwas langweiligen Geschmack, dem im wahrsten Sinne des Wortes die Würze fehlt. Ich suche uns einen schönen Fensterplatz, an dem es nicht ganz so laut ist wie in der Mitte des Raumes und kann es gar nicht erwarten über mein Essen herzufallen. Trotzdem ermahne ich mich selbst zur Achtsamkeit, damit ich länger etwas davon habe. Viele Menschen behaupten, man solle ohne Ablenkung essen, um sich voll darauf konzentrieren zu können. Ich kann diesen Ratschlag für die vielen Menschen, die nur schnell etwas Essenähnliches auf dem Weg von A nach B hinunterschlingen, gut verstehen. Allerdings habe ich für mich selbst feststellen müssen, dass ich es ohne Gespräche oder gute YouTube Videos nebenbei, nicht auf die gleiche Art und Weise genießen kann. Essen, gerade in der Mensa oder mit Freundinnen an Kochabenden, stellt für mich auch etwas zutiefst Soziales dar. Wir sind schon längst fertig, wollen aber beide nicht aufstehen.

„Was machst du heute noch so?“, frage ich sie.

„Muss noch was für meine Erasmus-Bewerbung machen.“ Ich nicke verständnisvoll, da ich diesen ganzen Prozess schon kenne. Ich habe mich vor einem halben Jahr mitten in der Klausurenphase für einen Auslandsaufenthalt in Chile beworben und bin unendlich froh, das Ganze hinter mir zu haben. Die Uni verhält sich bei solchen Bewerbungen wie ein Getriebe, dass vor dutzenden von Jahren mal von einer Person entworfen, dann von einer anderen gebaut und schließlich mehrmals durch neue Einzelteile verändert oder ergänzt wurde. Außerdem ist das Öl vor ein paar Jahren versiegt. Man weiß also nie genau, wer der richtige Ansprechpartner ist und selbst dann kann man sich niemals sicher sein, dass dieser das System dann auch völlig durchschaut hat.

„Und du?“, gibt sie den Ball zurück.

„Persönlichkeit lernen.“

Es folgt das gleiche wissende Nicken auf ihrer Seite, da sie diese Klausur bereits geschrieben hat, während ich in den Urlaub gefahren bin. Den hatte ich damals allerdings bitter nötig und ich bereue es kein Stück, diese Auszeit genommen zu haben. Dennoch wünsche ich mir natürlich, ich hätte diese verdammt umfangreiche Klausur schon hinter mir.

„Wann ist die?“

„In zwei Wochen.“

Ich beschreibe mich selbst als einen absoluten Deadline-Menschen. Ist die Abgabe am Freitag und brauche ich einen Tag dafür, dann beginne ich wohl am Donnerstag. Das Problem mit dieser Klausur besteht nun aber darin, dass es so viel zu lernen gibt, dass man sich schon zwei Wochen vorher so fühlt, als hätte einem die Deadline einen Faustschlag in den Magen verpasst. Die Klausurenphase kommt auch immer wieder so überraschend.

„Das Thema ist ja interessant, aber es ist einfach so unglaublich viel“, beklage ich mich.

„Du schaffst das schon.“

„Ja, die Frage ist nur, wie gut.“

Anders als so viele Studiengänge an dieser technischen Universität, reicht es uns nicht, wenn wir einfach nur bestehen. Wir Psychologen brauchen ausgezeichnete Noten, um einen guten Masterplatz erhalten zu können und das bringt so viel Stress und Konkurrenz in dieses System. Zum Glück sind wir ein relativ kleiner Studiengang und das Ellenbogenverhalten ist hier nicht besonders stark ausgeprägt. Im Gegenteil, wir helfen uns meistens gegenseitig mit den Aufgaben und bekommen regelmäßig Tipps von den Studierenden der höheren Semester.

Irgendwann kommt dann doch der Augenblick, an dem wir uns verabschieden müssen. Jeder steigt auf sein Fahrrad und fährt weiter. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit meinte, dass mein klappriges Gefährt über die Jahre quasi zu einem Teil von mir geworden ist.

Jetzt lasse ich es an einem der unzähligen Fahrradständer zurück und lenke meine Schritte in Richtung Bibliothek. Von außen verkörpert dieses Gebäude so gut wie alles, was man in der Architektur falsch machen kann. Ein brutaler Betonklotz mit allen möglichen Ecken und Kanten, die ihn zu einem zusammengewürfelten Etwas ohne künstlerische Seele macht. Von innen ist das ein bisschen anders, schließlich handelt es sich um eine Bibliothek mit Büchern, warmem Licht und vielen Studierenden, die wie emsige Bienen immer wieder zu ihrem Stock zurückkehren. Für das Erdgeschoss habe ich keinen Blick übrig. Hier ist das Treiben am unruhigsten und es gibt viele Computerarbeitsplätze, die ich nicht benötige. Meine Füße tragen mich also den roten Teppich, mit dem dieser Teil der Bibliothek ausgelegt ist, hinauf und ich scanne die erste Etage nach einem freien Platz. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, möchte ich eigentlich nicht weiter nach oben gehen. Irgendein verrückter Architekt muss sich irgendwann einmal überlegt haben, dass die Menschen ab der zweiten Etage kein Tageslicht mehr benötigen, denn es gibt dort keine Fenster. Möglicherweise werden die Lernenden dort weniger von Tauben abgelenkt, die auf der breiten Fläche vor den Fenstern landen, deren Nutzen sich weder mir noch meinen Kommilitonen erschließt.

Endlich nach einigen bangen Sekunden erspähe ich eine freie Tischhälfte, die weder von hektisch ausgebreiteten Lernzetteln, noch einer dieser Parkscheiben, die wir benutzen sollen, wenn wir eine längere Pause machen, besetzt wird.

Die nächsten Stunden verbringe ich konzentriert mit meinen Lernzetteln. Nur ich und das karierte, beschriebene Papier. Zumindest stelle ich mir das so vor. In Realität richte ich zunächst gemütlich meinen Arbeitsplatz ein, bemerke den Apfel, den ich vorhin nicht aufgegessen habe und die Mate, die ich vorsorglich mitgenommen habe und freue mich dabei schon auf die erste Pause.

Mal wieder stellt sich mir die Frage, warum ich dabei eigentlich so empfinde. Im Allgemeinen gefällt mir mein Studium und dieses Thema im Speziellen gehört definitiv nicht zu jenen, die mich zum Gähnen bringen. Dennoch verspüre ich eine Abneigung gegen das Lernen, die ich beinahe körperlich spüren kann und empfinde sogar Freude über den kurzen Weg zur Toilette, weil er mich weg vom Schreibtisch bringt. Heute läuft es trotzdem vergleichsweise gut. Wahrscheinlich, weil mir bewusst ist, dass die rot umrandete Uhr schon halb drei anzeigt und ich damit nur etwas über zwei Stunden hier bleiben kann, bevor der Sportkurs beginnt. Das ist überschaubar. Damit komme ich zurecht.

Allerdings kann und will ich es nicht verhindern, dass sich meine Gedanken irgendwann nach anderthalb Stunden einen Kurzurlaub genehmigen. Auch das fällt mir mit einem Fenster, aus dem man den Blick sehnsüchtig schweifen lassen kann, viel leichter. Ich würde gerne mal wieder einen Sonnenuntergang sehen, der nicht nur mit irgendeiner Kamera eingefangen und in einen viereckigen elektronischen Kasten gepresst wurde. Es sind die kleinen Dinge im Leben.

Kurz vor dem Sport meldet sich schon wieder der Hunger, aber eigentlich möchte ich direkt davor nichts mehr essen, deshalb lasse ich das Schicksal entscheiden. In der Uni hat ein sogenannter ‚Fairteiler‘ von Foodsharing Platz gefunden, in den regelmäßig Backwaren oder Obst und Gemüse gebracht werden, die nicht mehr verkauft werden können oder die eine Einzelperson nicht mehr braucht. Während ich meine Lernzettel wieder zusammenklaube, mache ich mir Hoffnungen, obwohl ich weiß, dass es dafür eigentlich noch zu früh am Tag ist.

Der Fairteiler, für den ich extra nochmal ins Altgebäude husche, befindet sich am Ende eines Ganges in zwei schmalen Einbuchtungen, die mit einem Regal voller grauer Kisten und einem Kühlschrank, der aus Brandschutzgründen nicht betrieben werden darf, bestückt sind. Er beherbergt gähnende Leere, ein paar Krümel von harten Weizenbrötchen und Luft. Schade eigentlich, aber in der Sporthalle werde ich mich vermutlich freuen, wenn mein Magen gerade nicht mit der Verdauung beschäftigt ist.

Ich schwinge mich wieder aufs Rad, trete ein paar Mal kräftig in die Pedalen und lasse mich an der Bibliothek vorbei um eine Kurve rollen, bis ich das nächste Gebäude erreiche. Es nennt sich passenderweise für eine Universität „Haus der Wissenschaft“ und beherbergt im hinteren Teil auch die Sportstätten. Der Weg ist so kurz, dass ich dafür nicht einmal das Fahrradlicht einschalte, auch wenn sich bereits diffuses Zwielicht über die Stadt gesenkt hat. Die Welt befindet sich in jenem Stadium das Tages, in dem man aufgrund der Wolken nicht eindeutig feststellen kann, ob die Sonne uns bereits verlassen hat, um weiter gen Westen zu ziehen.

Da hier ein chronischer Mangel an Fahrradständern herrscht, lehne ich meinen Drahtesel einfach kurzerhand an einen Bauzaun. Dieser umgibt das Zirkuszelt, dass sich im Moment als unser Auditorium Maximum ausgibt. Tentomax, wie es von den Studierenden halb liebevoll, halb spöttisch genannt wird, scheint auch um diese Uhrzeit noch gut besucht zu sein. Ich lenke meine Schritte allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Anschließend öffne ich energisch die Schwingtür und durchquere forschen Schrittes einen dieser hallenden Korridore, die Menschen wie kein zweites Merkmal klarmachen, dass sie sich gerade in einem öffentlichen Gebäude befinden. Die Umkleidekabinen befinden sich im Untergeschoss, bei dem ich den Gedanken, dass es vor geraumer Zeit einmal als Bunker konzipiert wurde, nie ganz abschütteln kann. Es hat etwas Beklemmendes. Aber ich musste mich hier unten schon so häufig aufhalten, dass es mich nicht mehr stört. Was das trotz all der Jahre immer noch schafft, ist die Toilette, die ich mich leider gezwungen sehe nach dem Umziehen aufzusuchen. Verdammt, warum war ich nicht nochmal in der Bibliothek.

Die Tür schrammt und quietscht über den Boden, als würde ich sie mit jeder Bewegung foltern. Ich taste nach dem Lichtschalter und versuche den impertinenten Geruch auszublenden, der sich in diesem Raum eingenistet hat wie ein unwillkommener Besucher. Eilig verrichte ich meine Notdurft, bevor ich an dem Wasserhahn, der ein beinahe künstlerisches Kleid aus Rost trägt, die Hände reinige.

Oben wieder angekommen treffe ich auf Sophie und ihren Freund Markus. Wir wechseln ein paar Worte, bevor die Hallentür auch schon von innen aufgestoßen wird und sich die große Menschentraube träge in Bewegung setzt. Wir absolvieren Tabata, ein Fitnessintervalltraining, welches richtig ausgeführt jedem die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Emma schiebt sich kurz nach uns ebenfalls noch hinein und wir beginnen mit dem Aufwärmen.

„Wollte Natalie nicht kommen?“, fragt Sophie nach einer Weile. Wir sind eigentlich vier Mädels, die viel Zeit gemeinsam verbringen und die es in diesem Semester zum ersten Mal geschafft haben, alle den gleichen Sportkurs zu wählen. Wir saßen sogar alle beisammen, als das Angebot freigeschaltet wurde und sich alle drauf gestürzt haben wie hungrige Geier. Damals in Griechenland auf der Peloponnes mit einem wahrhaft malerischen Ausblick auf das Mittelmeer. Aber das ist eine andere Geschichte.

„Nein, ihr geht‘s nicht so gut“, antworte ich. „Da wollte sie heute mal aussetzen.“

„Verständlich.“, gibt Sophie zurück, während wir ins Anfersen übergehen.

Nach einer Stunde purem Auspowern fühle ich mich rechtschaffen erledigt. Es sind wie immer am Dienstag Abend mehr als nur ein paar Schweißperlen geworden. Meine Bauchmuskeln schmerzen, während ihre ans Radfahren gewöhnten Pendants in den Beinen nur milde lächeln. Gemeinsam passieren wir wieder den hallenden Gang und nutzen den Atem, der uns während der Sportübungen gefehlt hat, um ein bisschen zu reden.

„Und was macht ihr heute Abend noch so?“, erkundige ich mich.

„Was Kochen und das dann überraschenderweise auch essen und ich muss noch was für die Uni erledigen. Nichts Besonderes“, erwidert Sophie. „Und du?“

„Ich hab Jonas vorhin geschrieben, wir gucken heute Abend noch einen Film.“

Jonas ist einer meiner Mitbewohner, der unglaublich gerne Streifen aus wirklich allen Kategorien anschaut und einen überdimensionalen Fernseher besitzt. Ich kann von mir selbst mit Fug und Recht behaupten, das mich der Begriff Cinéast ganz gut beschreibt, aber er übertrifft das bei Weitem.

„Irgendwas, was man kennt?“

„Keine Ahnung, ob ihr den kennt. Der heißt Parasite, ist so ein koreanischer Film, der für ein halbes Dutzend Oscars nominiert wurde.“

Jonas und ich hatten uns schon letztes Jahr vorgenommen alle Filme aus der Kategorie 'Bester Film' zu gucken, bevor die Oscars über die Bühne gehen. Wir sind kläglich daran gescheitert, weil viele Filme erst kurz davor veröffentlicht wurden, aber dieses Jahr sieht es besser aus.

Aus Sophies und Markus‘ Gesichtsausdruck lese ich ab, dass sie mich für dezent komisch halten, weil ich vorhabe, einen ihnen unbekannten koreanischen Film anzusehen, aber Emma nickt bestätigend:

„Von dem habe ich schon gehört.“

„Vermutlich weil ich dir letzte Woche davon erzählt habe,“ denke ich amüsiert, sage das aber nicht laut, weil ich mich freue, dass es in ihrem Gedächtnis haften geblieben ist und ich sie dementsprechend nicht damit aufziehen möchte.

„Na dann viel Spaß.“, übermittelt Markus.

„Danke, werden wir bestimmt haben“, entgegne ich. „Der soll echt gut sein.“

Draußen angekommen befreie ich mein Fahrrad vom Bauzaun oder eher gesagt andersherum und schiebe es bis zur Kreuzung, an der Sophie und Markus uns verlassen.