20,99 €

Mehr erfahren.

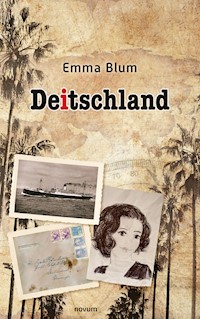

- Herausgeber: novum pro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit einem alten Brief seines Großvaters im Gepäck landet der Brasilianer Paulo in Deutschland, wo er sich mit seiner skurrilen Gastfamilie arrangieren muss: der esoterischen Claudia und ihrem immer hungrigen Sohn Felix. Hier begibt Paulo sich auf die Spuren seines Großvaters, der 1935 in ein abgelegenes, von deutschen Auswanderern gegründetes Dorf in Brasilien geflohen ist. In seinem hinterwäldlerischen Heimatdorf, "Deitschland", ist nicht nur der Hund begraben, sondern auch manch dunkles Geheimnis … Paulos Weg aus "Deitschland" führt ihn durch ein Kloster und eine Favela bis nach Dortmund, der Heimatstadt seines Großvaters. Warum hat der Großvater nie über seine Vergangenheit in Deutschland gesprochen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 808

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2023 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99131-913-9

ISBN e-book: 978-3-99131-914-6

Lektorat: Lucas Drebenstedt

Umschlagfotos: Emma Blum;Andreykuzmin, Jakub Krechowicz | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

Innenabbildungen: Emma Blum

www.novumverlag.com

Erster Teil – Deitschland

Erstes Kapitel – Schöne alte Welt

Düsseldorf, Deutschland, 2007

„VORSICHT! RUTSCHGEFAHR“ entzifferte ich die Schrift auf dem gelben Schild, das auf den frisch gewischten Fliesen des Flughafens aufgestellt war. Ein schwarzes Strichmännchen fiel dort mit rudernden Armen auf sein Hinterteil.Ein Boden, passend zu Deutschland,dachte ich selig,ganz weiß und rutschig wie Schnee und Eis.

Ich hatte schon immer davon geträumt, ein Weihnachten mit Schnee und Eis zu erleben, ein Weihnachten mit wirklichem Schnee, nicht mit dem weißen Schaum aus der Sprühdose, der auf den rosa Plastiktannen im Shoppingcenter hing, wo ich bis vor kurzem gearbeitet hatte. Ich hatte in Brasilien nie echten Schnee gesehen, aber ich hatte mich oft danach gesehnt, vor allem während der Weihnachtszeit im Hochsommer. Immer wenn ich bei vierzig Grad in ein plüschiges Weihnachtsmannkostüm gehüllt die Gäste des Shoppingcenters bedient hatte, hatte ich sehnsüchtig an Schnee und Eis gedacht. Seit ich ein kleiner Junge war, wünschte ich mir, einmal ein Weihnachten in Deutschland zu erleben. Das prägende Bild, das ich vom deutschen Weihnachten im Kopf hatte, entstammte dem Motiv auf einer alten, blechernen Plätzchendose, die mein Großvater Paul aus Deutschland mitgebracht hatte, als er 1935 nach Brasilien ausgewandert war: Auf diesem Bild erhoben sich schneebedeckte Tannen majestätisch hinter einem Dorf aus Fachwerkhäusern, von deren verschneiten Dächern spitze Eiszapfen herabhingen. Einladendes gelbes Licht leuchtete aus den Fenstern und neben dem Dörfchen lag ein zugefrorener See, auf dem Kinder mit bunten Pudelmützen Schlittschuh liefen. Mein Großvater selbst hatte nie etwas von Weihnachten in Deutschland erzählt, nie hatte er je irgendetwas über seine Vergangenheit in Deutschland erzählt. Es war allein diese Dose, die etwas über seine Vergangenheit verriet, und in der Dose hatte ich eine Spur zu seinem vergangenen Leben in Deutschland gefunden. Dieser Spur wollte ich folgen. Aber in erster Linie wollte ich die schneebedeckten Weihnachtsbäume des Landes meiner Vorfahren sehen. Wahrscheinlich würde ich aber noch ein wenig warten müssen, denn es war erst Mitte April und dazu ein außergewöhnlich warmer Tag, an dem das einzige Eis, das man draußen sah, aus einer Eisdiele stammte. Um diese Jahreszeit leuchtete in Deutschland alles in bunten Farben: Die Bäume, über die das Flugzeug geschwebt war, strahlten in einem frischen, jungen Grün. Die Geschäfte im Flughafen waren mit weißen und gelben Frühlingsblumen geschmückt und mit Häschen, Küken und bunten Ostereiern dekoriert. In einem Schaufenster vor mir standen zwei riesige Osterhasen aus Porzellan, die Eier bunt lackierten. Ich tat so, als würde ich die Hasen genauer inspizieren, aber in Wirklichkeit überprüfte ich in der Schaufensterscheibe mein Spiegelbild, ob auch wirklich keine dunkle Locke von meinem Kopf abstand, auf dem ich eine halbe Packung Pomade und Haarwachs verteilt hatte. Wegen der Pomade hafteten meine Haare wie Kleister zusammen, sie waren so glatt und glänzend wie nie zuvor und verströmten einen undefinierbaren Duft, irgendetwas zwischen Autoreifen und Limette. Ganz vorsichtig richtete ich meinen grünen Filzhut, um meine wohlgeformte Frisur nicht durcheinanderzubringen. Mein Vater, der mich darüber belehrt hatte, dass respektable Männer in Deutschland grundsätzlich Filzhüte trugen, hatte mir den Hut – sogar mit einer Feder als Garnitur – zum Abschied geschenkt. Ein paar Blicke auf meine Mitreisenden am Flughafen hatten mir gezeigt, dass entweder kein respektabler Mann unter den Fluggästen oder der Filzhut wohlmöglich außer Mode gekommen war. Sollte ich ihn besser abnehmen? Ich wollte unbedingt einen guten Eindruck machen, ich MUSSTE einen guten Eindruck –

Plötzlich legten sich kräftige Hände auf meine Schultern. Von beiden Seiten wurde ich von zwei riesigen Männern mit dunkelblauen Uniformen in einem festen Griff gehalten.

„Würden Sie uns bitte begleiten?“, fragte einer der beiden in einem Tonfall, der klarmachte, dass die Antwort „Nein, eigentlich nicht.“ keine Option war. Die anderen Leute, die mit mir den Flieger verlassen hatten, starrten mich misstrauisch an, manche begannen zu tuscheln und zeigten auf mich. Obwohl ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen war, ahnte ich, dass es nicht normal war, kurz nach der Landung verhaftet zu werden. Aber wurde ich wirklich gerade verhaftet? Warum sollten sie das tun? Dachten sie vielleicht, ich wäre ein illegaler Einwanderer? Ich hatte am Flughafen von São Paulo eine Gruppe Brasilianer getroffen, die frisch aus den USA abgeschoben worden waren, aber schon wieder Pläne schmiedeten, auf welcher Route sie wieder illegal einwandern wollten. Panisch begann ich nach meinen Papieren zu tasten, um mich zu vergewissern, dass ich sie noch bei mir trug, doch stoppte sofort, als ich glaubte, die Hand eines Uniformierten würde zu einer Waffe an seinem Gürtel zucken. Ich spürte, wie ein Schweißtropfen von meiner Stirn brennend in mein Auge lief, aber ich wagte es nicht, irgendeine verdächtige Bewegung zu machen. Es war nicht lange her, dass ich in Brasilien in den Lauf einer entsicherten Waffe gestarrt hatte und ich wollte die Erfahrung nicht wiederholen. Die Männer führten mich in einen kleinen, vom Rest des Flughafens blickdicht abgeschotteten Raum, der von einer grellen Neonröhre beleuchtet war. Auf einen schmalen, schmucklosen Tisch wuchteten sie meinen großen, alten Koffer und rissen ihn brutal auf wie Wölfe, die ein unschuldiges Schaf zerfetzten. Im selben Moment betrat ein älterer, untersetzter Mann den Raum, der die beiden anderen mit einem Nicken grüßte und mich von oben bis unten ansah.

„Is’ dat unser kleener Drogenschmuggler?“

„Jawoll, Chef“, antwortete einer der Uniformierten.

Ich schnappte nach Luft. Ich und Drogenschmuggler? Ich hatte nichts mehr mit Drogen am Hut, ich hatte die Drogengangster aus der Favela hinter mir gelassen, ein ganzer Ozean lag nun zwischen denen und mir, ich besaß sogar ein T-Shirt mit dem Slogan „Sag nein zu Drogen“ auf Portugiesisch. Das T-Shirt war in meinem Koffer. Würde ich es als Gegenbeweis zeigen dürfen?

Der Chef blätterte in ein paar Zetteln, die er in der Hand hielt und fragte: „Sie sind Herr Paulo Rosenbaum?“

Ich nickte, und weil er mich nicht direkt ansah, stammelte ich zusätzlich „Ja – jawoll, Chef“ und versuchte den Ton seiner Untergebenen zu imitieren, um mich bestmöglich sprachlich zu integrieren. Der Chef runzelte die Stirn, schüttelte sich einmal kurz wie ein Hund, der einen Floh verscheuchen will, und fragte mich langsam, aber in einem unangenehm lauten Tonfall: „Verstehen Sie mich? Sprechen Sie Deutsch?“

„Jawoll …“, murmelte ich und der Chef deutete mit seinem kurzen dicken Finger auf die dreizehn in dunkelgrünes Alupapier eingeschweißten Pakete, die den größten Teil meines Koffers ausmachten.

„Können Sie mir erklären, was für eine Substanz Sie in diesen Paketen transportieren?“

„Substanz?“, fragte ich blöde. Ich hatte gedacht, mein Deutsch wäre sehr gut, aber ich verstand in diesem Flughafen nur Bahnhof. Der Mann nahm ein Paket in die Hand, hielt es mir vor die Nase und rief: „WAS IST DAS?“

„Chimarrão …“, flüsterte ich eingeschüchtert, zog den Kopf zwischen meinen Schultern ein und wünschte mir, ich wäre eine Schildkröte, die sich in ihrem Panzer verkriechen kann.

„Schimmahong? Wat soll dat denn sein?“, sagte der Chef an seine Mitarbeiter gewandt. „Is’ dat was Neues? WieSpecial K, dieses Narkosemittel für Pferde, dat die jetzt in den Diskos schnupfen?“

Als die anderen Männer mit den Schultern zuckten, riss der Chef so ruckartig eines der Pakete auf, dass ihm eine kleine Wolke aus hellgrünem Staub entgegenschlug. Mit ausgestreckten Armen hielt er das Paket von seinem Körper entfernt, als hätte er Angst, es könne jeden Moment in Flammen aufgehen.

„Da sind Pflanzenteilchen drinnen, so was wie Holzstückchen“, merkte einer der Wachleute an. „Könnte mir vorstellen, dass man das raucht.“

„Man tut das trinken. Mit heißes Wasser“, erklärte ich kleinlaut.

„Igitt, dat habe selbst ich noch nich erlebt. Pervers“, meinte der Chef kopfschüttelnd.

„Es ist Tee“, sagte ich hilfsbereit.

„Tee?“

In holprigem Deutsch versuchte ich den Herren zu erklären, was Chimarrão war: „Du tust Mate in Kürbis und kochend Wasser und tust mit Rohr aus Metall trinken.“

Mir fehlten die Worte, um zu erklären, dass Chimarrão eine Art Matetee ist, der im Süden Brasiliens einen Stellenwert hat wie der Kaffee in anderen Ländern. Man trinkt den Chimarrão mit einem metallischen Strohhalm aus einem Gefäß, das aus einem Kürbis geschnitzt wurde. In einer geselligen Runde wird der Tee samt Strohhalm weitergereicht. Es trinkt also, anders als beim deutschen Kaffeekränzchen, immer nur eine Person.

„Das ist ein bisschen eklig“, sagte einer der Uniformierten nach meiner umständlichen Schilderung. „Die ganzen Bakterien und das andere ansteckende Gedöns am Trinkhalm.“

„Aber keine Droge“, verteidigte ich mich, „ich sagenein zu Drogen.“

„Ich glaub ich kenn das Zeug“, merkte nun der andere Uniformierte an, „Diesen Matetee. So ein grünes Zeug. Meine Frau hatte mal so eine Ökophase, da hat die sich den im Reformhaus gekauft. Aber in Beuteln und aus Tassen, nicht aus Kürbissen. Jetzt trinkt sie wieder Kaffee wie jeder normale Mensch …“

„Aha“, sagte der Chef. Dann deutete er wieder auf den Koffer, in dem dreizehn Pakete Tee unschuldig glänzten.

„Dat is’ aber keine haushaltsübliche Menge Matetee, die Se einführen wollen …“, gab er zu bedenken. „Woll’n Se mir erzählen, dat Se dat alles allein trinken wollen?“

Ich gab zu, dass der Inhalt meines Koffers ungewöhnlich erscheinen musste. Der Chimarrão machte die Hälfte des Kofferinhalts aus, in der anderen Hälfte befand sich mein gesamter spärlicher Besitz, den ich mit nach Deutschland gebracht hatte: Drei Unterhosen, ein weißes Hemd, vier T-Shirts, ein Paar Flipflops, meine treue, alte Orangenpresse, ein stumpfer Rasierer, eine Zahnbürste, eine CD mit deutschen Schlagern und der aus einem Kürbis geschnitzte Becher und der Trinkhalm für den Chimarrão. Als ich in meiner Familie und meinem Freundeskreis erzählt hatte, dass ich nach Deutschland gehen würde, hatten einige sehr besorgt reagiert. Unbestätigten Gerüchten zufolge gab es in Deutschland nämlich keinen Chimarrão zu kaufen. Und wer konnte schon ein Jahr ohne Chimarrão leben? Viele Freunde und Verwandte waren deshalb auf die Idee gekommen, mir eine Packung Chimarrão zum Abschied zu schenken: Meine Mutter, meine Schwestern Odete, Ivete und Isete, meine Brüder Kunibaldo, Rogério, Edson und Nilson, mein Onkel Albino, meine Tante Eufrasia, meine Freunde Ramiro und César, sogar mein brummiger Nachbar Blasio. So kam es, dass ich mehr Teepakete als T-Shirts besaß. Dreizehn Kilo sollten für mein Jahr in Deutschland reichen …

„Sie wollen ein Jahr in Deutschland bleiben?“, fragte der Chef mit misstrauisch gerunzelter Stirn. „Dürfte ich bitte Ihr Visum sehen?“

„Ich habe ein Visum“, sagte ich stolz. Die Uniformierten strafften ihre Haltung. Ich hatte das Gefühl, sie wollten sich eigentlich gleich auf mich stürzen, um mich mit dem nächsten Flugzeug nach Brasilien abzuschieben.

„Und vielleicht bekomme ich bald sogar ein deutscher Staatsangehörigkeitsausweis.“ Demonstrativ zückte ich meinen Reisepass und zeigte ihn vor. Ich hatte lange geübt, um mir den BegriffStaatsangehörigkeitsausweiszu merken. „Eigentlich ich bin mehr Deutscher als Brasilianer, auch wenn ich nur Brasilianer bin.“

„Dat verstehe ich nich. Dat müssen Se mir jetzt erklären“, sagte der Chef ungläubig. Also erklärte ich ihm, wer ich war:

Ich wurde im Bezirk Itapiranga geboren, was in der Sprache meiner Großmutter aus dem Volk der Guaraní „roter Fels“ bedeutet. Itapiranga ist eine ganz kleine Stadt im tiefsten Westen des Bundesstaates Santa Catarina im Süden Brasiliens, nahe des östlichsten Zipfels von Argentinien. Zu viele Himmelsrichtungen in einem Satz? Ich markiere das besser auf einer Karte:

Überschreitet man von Itapiranga aus die Grenze nach Argentinien, steht man im Dschungel, wo Jaguare umhertigern, Giftschlangen lauern und Papageien schreien. Es ist eine Jahrtausende alte, atmende Wand, grün und nahezu undurchdringlich, von Menschenhand beinahe unberührt. Auf der brasilianischen Seite bietet sich ein anderer Anblick. Hier ist die hügelige Landschaft von Weiden geprägt, auf denen Ochsen und Kühe gemütlich grasen, unterbrochen von Plantagen, wo süße Bananen, saftige Orangen, Limetten, Ananas und riesige Melonen gedeihen. Man blickt über unzählige Felder, auf denen Mais, Tabak und Bohnen angebaut werden.

Dort steht auch der Bauernhof meiner Eltern, ein gelb getünchtes kleines Haus mit rotem Dach, umgeben von Obstbäumen, an denen dank der langen Sommer und der kurzen, milden Winter fast das ganze Jahr Früchte reifen. Vor meinem Elternhaus spazieren Hühner umher, bunte Schmetterlingsschwärme tanzen um die Orchideen, die meine Mutter im Garten gepflanzt hat, und manchmal sieht man dort auch winzige, bunte Kolibris, die wirbeija-flor,„Blumenküsser“, nennen. Jeden Tag scheint die Sonne, aber an Wasser fehlt es bei uns nicht. Aus den Hügeln entspringen Quellen und kleine Bäche mit kristallklarem Wasser durchziehen die von Feldern und Weiden geprägte Hügellandschaft meines abgelegenen Heimatdorfes, wo pastellfarbene kleine Bauernhäuser wie bunte Punkte auf einem Flickenteppich an einer kleinen rotbraunen Schotterstraße verstreut liegen.

Während meiner Kindheit hatten einige Häuser im Dorf noch keinen Anschluss an das Stromnetz. Nachts waren dort Kerzen und Öllampen und manchmal ein Schwarm Glühwürmchen die einzigen Lichtpünktchen auf der Erde. Am Himmel, unter dem ich meine Kindheit verbrachte, spannte sich das leuchtende Band der Milchstraße und es funkelten unzählige Sterne über mir, so hell und klar wie ich es nie wieder in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte unbedingt weg aus dieser Einöde!

Früh begannen die langen und anstrengenden Tage, an denen wir das Vieh versorgten, unsere Kühe molken und schwere Milchkannen schleppten. Wir hackten in der glühenden brasilianischen Sonne Holz, spannten Ochsen vor den schweren Pflug und ernteten mit der Hand Obst und Getreide. Meine Eltern und ihre Nachbarn hatten wettergegerbte Gesichter und Schwielen an den Händen. Gemeinsam hatten sie ertragreiche und entbehrungsreiche Jahre durchlebt und führten ein einfaches, aber zufriedenes Leben. Am Wochenende, nach der harten Arbeit, belohnte sich die Dorfgemeinschaft mit gemeinsamen Festen und Feiern. Es gab immer eine Gelegenheit zum Feiern und Tanzen, eine der beliebtesten Veranstaltungen war der Schlagerball.

Mein Vater setzte dann seinen Seppelhut mit der kleinen brauen Feder auf und tanzte beschwingt einen Schuhplattler oder die ganze Familie schunkelte mit erhobenem Bierkrug zu den Liedern der beliebtesten Sänger, die zu Akkordeonklängen deftige deutsche Volksmusik schmetterten. Mein Bruder Bruno wurde mehrere Male hintereinander auf dem jährlichen Wurst- und Kuchenball zum „Wurstkönig“ gekrönt, weil er mehr Wurst und Kuchen verschlingen und bei sich behalten konnte als alle anderen Männer, die sich in der noblen Disziplin des Verschlingens miteinander gemessen hatten.

Mein brasilianisches Heimatdorf war urdeutsch und pflegte voller Stolz die Traditionen, welche die deutschen Vorfahren im neunzehnten Jahrhundert mit nach Brasilien gebracht hatten. Das erste Oktoberfest Brasiliens wurde von meinen Urgroßonkeln in Itapiranga ausgerichtet.

Wie über eine Million andere Brasilianer lernte ich Deutsch als Muttersprache, oder zumindest eine Sprache, von der ich immer dachte, es sei Deutsch, bis ich nach Deutschland kam und kein Deutsch verstand. In Wirklichkeit handelt es sich bei meiner Muttersprache um einen Dialekt, der sich durch eine sehr reduzierte Grammatik in Kombination mit lauter portugiesischen Vokabeln auszeichnet, dass man sie als Außenstehender nur versteht, wenn man DeutschundPortugiesisch beherrscht.

Natürlich behaupten wir in unserem Dorf trotzdem, wir sprächen Deutsch, oder in unserem Dialekt gesagt: „Mir spreche Deitsch.“ Ich selbst bezeichne meine Muttersprache daher immer alsDeitsch, auch wenn sie in der sprachwissenschaftlichen Fachterminologie alsRiograndenser Hunsrückischbezeichnet wird, ein Ausdruck, den in unserem Dorf kaum einer kennt und ohnehin zu lang und kompliziert klingt. Obwohl mein Vater in Brasilien geboren wurde, sprach er nur gebrochen Portugiesisch, denn seine Familie war deutschstämmig, seine Nachbarn waren deutschstämmig und die Leute aus den Nachbardörfern auch. Die einzige Ausnahme bildete eine zugezogene italienische Familie, die sich aus unbekannten Gründen vor einigen Jahren in unser Dorf verirrt hatte und geblieben war. Deren Mitglieder hatten sich aber sofort voll integriert und sprachen bald fließend Deitsch. In Brasilien gibt es ganze Landstriche, in denen es ähnlich zugeht, Gemeinden, in denen die Einwohner beinahe einheitlich deutschstämmig und -sprachig sind und eifrig die Traditionen pflegen, die ihre Vorfahren mit nach Brasilien brachten. Deutsche Schlagerklänge inmitten exotischer Pflanzen und strahlendem Sonnenschein, das ist für mich nicht Mallorca, sondern meine brasilianische Heimat. Es ist eine Welt, in der Teile eines Deutschlands konserviert wurden, die in Deutschland in Vergessenheit geraten sind: Wörter, Liedgut, Lebensweise. Diese Welt, in die ich geboren wurde, nenne ichDeitschland.

Als Kind in Deitschland lauschte ich gespannt den Erzählungen über unsere ferne Heimat Deutschland, die die wenigsten je mit ihren eigenen Augen erblickt hatten, denn viele von unseren Vorfahren waren schon im 19. Jahrhundert nach Brasilien ausgewandert, oft waren selbst die Großeltern schon in Brasilien geboren worden. Ich versuchte mir alles zu merken, was man sich über das Land unserer Vorfahren erzählte, sorgfältig sammelte ich alle Informationen, ordnete sie und fügte sie zu einem Bild – zu einem opulenten Gemälde – zusammen, in dessen Zentrum die blecherne Plätzchendose meines Großvaters stand: Deutschland war eine Welt, in der Weihnachten im Winter statt im Hochsommer war, in der verwunschene Schlösser standen und glitzernder weißer Schnee fiel. Es gab dort keine giftigen Schlangen und Insekten, sondern nur hübsche Tiere wie Schäferhunde und gescheckte Kühe. Niemand in Deutschland wusste, was Hunger war. Alle waren dort reich, so dass selbst die Menschen, die nicht arbeiteten, Geld und eine Wohnung bekamen. Und einen Fernsehapparat. Jede Wohnung hatte einen Fernsehapparat! Natürlich gab es auch keine Bettler in Deutschland. Und das Beste war das Essen: Dort wuchs das leckerste Obst der Welt: Äpfel. Und die Kinder tranken jeden Tag Apfelsaft. Ich hatte noch nie welchen getrunken, aber mein Vater (der auch noch nie Apfelsaft probiert hatte) beschwor, dass dieses kostbare Getränk aussehe wie flüssiges Gold und süß sei wie Schokolade. Apropos Schokolade: Jeden Tag, so erzählte man sich, äßen die Menschen in Deutschland Schokolade, nicht nur zu Weihnachten. Und während sie Äpfel und Schokolade äßen, würden sie die besten Autos der Welt bauen. Glänzend und rostfrei schossen diese schnell wie der Wind über die berühmten Autobahnen, so schnell, dass sie vor dem Auge verschwammen. Alle in unserem Dorf träumten davon, einmal Deutschland zu sehen und niemand konnte mir so richtig erklären, warum unsere Vorfahren überhaupt aus dem Paradies nach Brasilien ausgewandert waren. Die meisten der ausgewanderten Ahnen, die es hätten erzählen können, waren schon seit Jahrzehnten tot und viele ihrer Geschichten hatten sich im Laufe der Dekaden verloren. Ich musste mich mit den Legenden, die die Nachbarn über Deutschland erzählten, begnügen, aber wir waren alle unglaublich stolz, Deutsche zu sein, ohne je Deutschland gesehen oder betreten zu haben. Der Einzige aus meiner Familie, der Deutschland noch mit eigenen Augen gesehen hatte, war mein Großvater Paul, nach dem ich benannt worden war. Er war in Deutschland geboren worden und 1935 als junger Mann nach Brasilien ausgewandert. Warum hatte er Deutschland, dieses gelobte Land, wo Bier und Apfelsaft flossen, verlassen? Gerne hätte ich meinem Großvater Fragen über sein Geburtsland gestellt, über die Landschaft, die Städte, die Menschen, vor allem über den Grund für seine Auswanderung, doch mein Großvater war lange vor meiner Geburt gestorben. Auch mein Vater und meine Großmutter konnten mir meine Fragen nicht beantworten, denn mein Großvater hatte nie etwas über Deutschland erzählt, weder seiner Frau noch seinen Kindern noch sonst irgendjemandem. Jede Frage über seine Vergangenheit hatte er abgeblockt und so seine Geschichten über sein Leben in Deutschland mit ins Grab genommen. Das Einzige, was wir von ihm über Deutschland erfuhren, war, dass er aus seiner Heimatstadt Dortmund die berüchtigte Plätzchendose mitgebracht hatte. So sehr mich die idyllische Winterlandschaft auf ihrem Äußeren begeisterte, so sehr faszinierte mich auch ihr Inhalt. Innen auf dem Deckel der Plätzchendose klebte die vergilbte Zeichnung einer lächelnden jungen Frau mit halblangen dunklen Locken und großen Augen.

Ich war überzeugt, mein Großvater hatte sie gezeichnet: Unter dem Bild standen die Signatur PR und die Zahl 33. PR musste für Paul Rosenbaum stehen. Er hatte das Bild zwei Jahre, bevor er nach Brasilien ausgewandert war, gezeichnet. Oft hatte ich die Zeichnung angesehen und mich gefragt, wer diese Frau war. Ich hatte das Bild als Kind so häufig angesehen, dass mir diese Frau fremd und vertraut zugleich erschien. Niemand wusste, wer sie war. Und niemand hatte meinen Großvater je gefragt, wer sie war. Entweder hatte es niemanden außer mich interessiert, oder allen war klar gewesen, dass mein Großvater es nicht verraten hätte, weil diese Frau zu dem Teil seines vergangenen Lebens gehörte, über den er nie sprach.

In mir war eine innere Rastlosigkeit, ein inniger Wunsch, selbst einmal nach Deutschland zu kommen, um nach meinen Wurzeln zu suchen und mit eigenen Augen all das zu sehen, wovon alle in meinem Dorf schwärmten. Ich stellte mir vor, dass eine Reise nach Deutschland mir all das erklären würde, was mir in meiner Kindheit in Deitschland rätselhaft erschienen war.

Und ich ergriff die Chance, sobald sie sich mir bot – in Form eines Plakats an der Universität in Brasilien. Darauf stand:

Au-pair in Deutschland gesucht.

Sieh die Welt!

Lerne Deutsch!

Noch bevor ich wusste, was ein Au-pair eigentlich ist, hatte ich mich auch schon beworben. Ich wollte Deutschland sehen und ich wollte richtiges Deutsch lernen, ich wollte das Land meiner Vorfahren kennenlernen und nun hatte ich endlich ein Sprungbrett gefunden, um mich nach Deutschland zu katapultieren. Ich fand sogar einen Kontakt in meiner Wunschstadt Dortmund, über die ich nichts weiter wusste, außer dass mein Großvater dort geboren war und dass sie eine Fußballmannschaft in der ersten deutschen Bundesliga hatte. Eine alleinerziehende Psychologin, Frau Dr. Claudia Schröer-Wüstenfeld, suchte dort einen Au-Pair für ihren neunjährigen Sohn Felix.

Ehrlich gesagt hatte ich wenig Ahnung von Kinderbetreuung, denn ich hatte als zehntes und zweitjüngstes Kind meiner Eltern nie auf jüngere Geschwister aufpassen müssen. Aber egal, Hauptsache ich kam nach Deutschland. Was konnte schon so schwierig daran sein, auf einen kleinen Jungen aufzupassen?

Zweites Kapitel – Eine andere Kindheit

Dortmund, Deutschland, Frühjahr 2007

Zwei Stunden nachdem ich samt meinen dreizehn Paketen Tee von den Zollbeamten auf freien Fuß gesetzt worden war, starrte mich Felix Wüstenfeld an, als wäre ich nicht aus einem Flugzeug, sondern aus einem Raumschiff gestiegen, als wäre ich kein schmucker Deutsch-Brasilianer in seiner gebügelten Sonntagskleidung mit modischem Filzhut, sondern ein Gespenst.

„Felix, das ist dein neuer Au-pair!“, präsentierte mich Claudia ihrem dicken, kleinen Sohn mit einer scheinbar überschäumenden Begeisterung, von der sich Felix aber nicht im Geringsten anstecken ließ. Ich brauchte Frau Dr. Schröer-Wüstenfeld nicht Frau Dr. Schröer-Wüstenfeld nennen, sondern ich durfte einfach Claudia zu ihr sagen. Gott sei Dank: So fiel nicht auf, dass ich den Nachnamen meiner Arbeitgeberin nicht aussprechen konnte. Claudia war im Gegensatz zu ihrem Sohn sehr groß und schlank. Mit ihren blonden Haaren und blauen Augen sah sie aus, wie man sich in Brasilien eine Deutsche vorstellte, doch ihre Kleidung wich meilenweit von jedem Stereotyp ab, das ich mir über Deutschland gemacht hatte. Sie trug einen riesigen Poncho, der aus roten, braunen und violetten Stofffetzen zusammengenäht war, und um ihren Hals hing eine lange Kette mit einem goldenen Anhänger in Form einer Hand, aus deren Fläche ein aufgerissenes Auge aus Türkis starrte. Es besaß eine gewisse Ähnlichkeit zu ihren eigenen Augen, die groß und rund waren und sie fortwährend überrascht oder erstaunt aussehen ließen. Ihre halblangen Haare waren zerzaust, als wäre sie durch einen Sturm gelaufen, aber in Wirklichkeit kam es von ihrer Angewohnheit, sich regelmäßig die Haare zu raufen. Felix’ Haare waren kürzer, aber ebenso verstrubbelt, so dass es aussah, als züngelten kleine rote Flammen von seinem Kopf.

„Grieß Gott, Felisch!“, sagte ich mit einem hoffentlich gewinnenden Lächeln auf dem Gesicht. Nachdem der kugelrunde Rotschopf mich ein paar Sekunden mit abgrundtief finsterer Miene gemustert hatte, rannte er so schnell davon, wie es sein pummeliger Anblick gar nicht vermuten ließ.

„Keine Sorge, eigentlich ist Felix nicht so schüchtern, das wirst du schon bald erleben …“, versprach mir Claudia. Zu meinem Leidwesen hatte sie damit sehr recht.

Ich machte mir zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Sorgen, denn ich war immer noch einfach nur erleichtert, dass ich nicht verhaftet und abgeschoben worden war. Die Zollbeamten waren sanftmütiger geworden, nachdem ich ihnen die Sache mit dem Chimarrão erklärt hatte. Sie hatten noch jede Menge Fragen gestellt, aber diese betrafen nicht länger den Inhalt meines Koffers, sondern das Leben in Deitschland und die geheimnisvollen Hinterlassenschaften meines Großvaters. Am Ende hatte der Chef sogar eine Packung Kekse geöffnet, die wir uns brüderlich geteilt hatten, und danach hatte ich mit meinem Koffer und seinem merkwürdigen Inhalt einreisen können. Claudia hatte mich schließlich am Flughafen gefunden, als ich irgendwo zwischen Gepäckausgabe und Parkhaus hin- und hergeirrt war. Wir waren in ihren auffälligen, orangenen Mini gestiegen und über eine echte deutsche Autobahn an Städten mit seltsamen Doppelnamen vorbeigedüst: Oer-Erkenschwick, Wanne-Eickel, Castrop-Rauxel. Ich fragte mich, ob es irgendwo auch eine Stadt namens „Schröer-Wüstenfeld“ gab. „Wir fahren gerade durch das Herz des Ruhrgebiets!“, hatte Claudia mit Stolz in der Stimme gerufen, mit einer ausladenden Bewegung auf eine kompliziert aussehende Industrieanlage mit rauchenden Schloten gezeigt und dabei fast das Steuer verrissen. Etwas über eine halbe Stunde später waren wir dann in Dortmund angekommen und über eine sechsspurige, mit Autos verstopfte Allee am Stadion und dem großen Fernsehturm vorbeigefahren, bevor Claudia in den Ortsteil abbog, in dem sie wohnte. Die Schröer-Wüstenfelds besaßen in einem gehobenen Viertel der Stadt eine alte Villa, die seit vier Generationen im Familienbesitz war. Der Altbau stand dicht an dicht mit anderen Villen an einer Allee mit ehrwürdigen großgewachsenen Platanen, die bereits einige Jahrzehnte überdauert haben mussten. Während einige der Villen prächtige, gepflegte Vorgärten mit großen Kübeln voller Stiefmütterchen hatten, war der Vorgarten meiner Gastfamilie etwas verwildert. Durch die Fugen auf dem schmalen Weg zur Haustür, auf dem sich einige unförmige Buchsbäume wölbten, wucherte üppiger Löwenzahn und ein großer Teil des Gartens und der Hauswand wurde von einer Decke aus dunkelgrünem Efeu verschluckt.

„Lass uns erstmal reingehen. Lass deinen Koffer ruhig im Flur stehen. Das passt schon, der Flur ist zwar ein bisschen eng, aber wir passen da schon durch – kann ich dir etwas zu trinken anbieten?“, fragte Claudia, „Magst du einen Erdbeermilchshake?“

Ich antworte „vielen Dank, sehr gern“, auch wenn ich das WortErdbeermilchshakenoch nicht kannte und mir nicht sicher sein konnte, ob Claudia mir gerade ein Erfrischungsgetränk oder einen harten Schnaps angeboten hatte. Ich würde trinken, was immer man mir vorsetze, um die Gastgeberin nicht zu beleidigen.

„Dann zeige ich dir erstmal die wichtigsten Räume und vor allem dein Zimmer und während du dich einrichtest, mache ich uns einen leckeren Milchshake“, beschloss sie. Von innen war die Villa mit schweren dunklen Holzmöbeln ausgestattet, die meisten davon, wie ich später erfuhr, wertvolle Erbstücke. Einen Kontrast dazu bildeten die bunten Bilder, Teppiche und Kissen in strahlend gelben, orangenen, roten und violetten Tönen, die Claudia überall drapiert hatte. Nach nur wenigen Schritten in der Villa kam man nicht umhin, Claudias Vorliebe für Elefanten, Lotusblüten und Buddhas, Räucherstäbchen und Klangschalen zu bemerken. Damals wusste ich noch nicht, dass es sich bei diesen merkwürdigen Gegenständen um Räucherstäbchen und Klangschalen handelte. Claudia sah, dass ich neugierig die Figur eines meditierenden Buddhas betrachtete, der auf einer steinernen Lotusblüte thronte.

„Buddha ist mein seelisches Vorbild, er strahlt so eine wunderbare Ruhe aus. Findest du nicht? Hast du auf die Farbe meines Autos geachtet? Orange ist die Farbe der Erleuchtung im Buddhismus. Der Lack meines Minis soll mich quasi jeden Tag motivieren, die Erleuchtung zu erreichen, bevor ich zur Arbeit fahre. Nicht, dass das so einfach ist mit der Erleuchtung. Buddha stammte aus einer Adelsfamilie und er hat in Saus und Braus gelebt, aber die Erleuchtung hat ihm das nicht gebracht, erst die Meditation und die Abwendung vom Materiellen und von schlechten Emotionen haben ihn ins Nirwana gebracht. Felix fürchtet sich übrigens ein wenig vor dir, weil er Angst hat, dass du Kevin aufisst“, sagte Claudia in einem Atemzug.

„Buddha? Kevin?“, fragte ich irritiert und war nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden hatte. „Essen?“

„Schlechte Emotionen. Kevin ist Felix’ Meerschweinchen. Kürzlich hat er im Fernsehen eine Dokumentation gesehen, in der gezeigt wurde, wie Leute in Südamerika Meerschweinchen essen. Sehr faszinierende Menschen sind das, wie sie so im Einklang mit der Natur leben. Manche dieser Völker jagen mit Giftpfeilen, die sie durch Rohre pusten, wusstest du das? Und einige lecken an Fröschen, weil sie davon high werden“, erklärte mir Claudia, „komm mit, ich mache dich mit Kevin bekannt.“ Mit diesen Worten führte sie mich in Felix’ Zimmer, dessen Tür von oben bis unten mit Schichten von Aufklebern aus mehreren Jahren gepflastert war: Von Zeichentrickfiguren über Zahnpasta-Werbemaskottchen bis zu Sammelstickern deutscher Fußballstars. Felix’ Zimmer war groß, bunt und voller Spielzeug. Auf dem Bett, das einem riesigen Rennauto nachempfunden war, hatte sich Felix zu einer wütenden Kugel zusammengeballt und beobachtete jede meiner Bewegungen mit abgrundtief finsterer Miene. Zwischen einer überdimensionalen Playmobil-Ritterburg und einer Carrera-Bahn stand der Käfig, in dem Kevin residierte. Kevin war eine fette Miniaturausgabe der Riesenmeerschweinchen, die ich aus Brasilien kannte, denCapivaras. „Kene Sorge, Felix, ich will net den Meerschwensche essen“, sagte ich beruhigend in meinem besten Hochdeutsch. Ich erwähnte nicht, dass es nur daran lag, dass die wilden Meerschweinchen in meiner Heimatregion seit Jahrzehnten quasi ausgerottet waren, weil sie für ihr schmackhaftes Fleisch unkontrolliert gejagt worden waren.

Auch Kevin hätte einen fetten Braten abgegeben, aber ich ahnte bereits, dass ihm dieses Schicksal nicht zugedacht war. Es gab ein einfaches Prinzip, das ich von daheim kannte: Tiere, die gegessen werden, bekommen keinen Namen. Tiere, die einen Namen haben, sind als Snack tabu. Kevin gab ein misstrauisches Quieken von sich und versuchte, sich in ein kleines Holzhäuschen zurückzuziehen, das in seinem Käfig stand, doch er passte aufgrund seines Übergewichts nur noch halb in seinen angenagten Wohnsitz. Zwischen Kevin und Felix bestand eine mysteriöse Ähnlichkeit, die ich später bei einigen Haustieren und ihren Besitzern aus der Siedlung feststellen würde. Kevins Fellfarbe besaß einen rötlichen Farbton wie Felix’ Haar und auch die Körperfülle der beiden war ähnlich ausgeprägt.

„Möchtest du auch einen Erdbeermilchshake, Schätzchen?“, fragte Claudia ihren Sohn.

„Geht weg! Lasst mich in Ruhe!“, knurrte Felix.

„Alles klar, ich bringe dir den Shake dann später aufs Zimmer“, flötete Claudia zur Antwort. Als sie die Tür des Kinderzimmers geschlossen hatte, flüsterte sie: „Kevin ist jetzt ganz wichtig für Felix. Das Tier zu streicheln ist sehr wichtig.“ Sie streichelte ein imaginäres Tier, um mir die Bedeutung des Wortesstreichelnzu verdeutlichen. „Das ist gut für die Psyche. Tiere zu streicheln, senkt den Blutdruck und hilft gegen Depressionen. Wenn Felix traurig ist, dann kann er Kevin streicheln und es geht ihm viel, viel besser. Es ist nicht leicht für ihn, seit meiner Scheidung von seinem Vater vor zwei Jahren …“ Sie seufzte, raufte sich die Haare und blieb vor einer anderen Tür stehen.

„So, hier ist dein Zimmer“, sagte sie, „Bis gestern hat hier noch dein Vorgänger gewohnt. Er hieß auch Paulo und kam aus Brasilien. Es ist ja so ein riesiges Land mit so viel Urwald – noch, denn sie holzen ihn ja fürchterlich ab – und mit Steppen und idyllischen, langen Stränden. Und riesigen Städten! Paulo kam aus São Paulo. Er musste leider etwas eher als geplant zurück nach Brasilien. Zum Glück konntest du stattdessen so schnell kommen.“ Sie öffnete die Tür und schob mich in einen kleinen Raum, der aus einem Bett, einem Kleiderschrank und einem schmalen Schreibtisch bestand. Auf dem Schreibtisch lagen eine bunte Karte mit dem SchriftzugWillkommenin verschiedenen Sprachen und ein Faltplan der Stadt Dortmund, in der ich, wie ich damals glaubte, ein Jahr meines Lebens verbringen würde.

„Richte dich schon mal ein und ich hole dich, wenn der Milchshake fertig ist!“, sagte Claudia fröhlich und ich hörte, wie sich ihre schnellen, beinahe hektischen Schritte auf dem ausgeblichenen Teppichboden des Flures entfernten. Ich wuchtete meinen Koffer in meine neue Bleibe und begann meine Sachen aus- und einzuräumen. Da ich außer den Teepaketen kaum etwas besaß, hatte ich den Kleiderschrank im Nu eingeräumt. Ich stellte die Plätzchendose meines Großvaters auf den Schreibtisch, öffnete die oberste Schublade, um dort mein marodes Handy und mein Portemonnaie unterzubringen, und stutzte: In der Schublade lag ein Zettel, auf dem hastig mit einem schwarzen Kugelschreiber einige Sätze auf Portugiesisch hingeschmiert worden waren. Außerdem zog sich über das Papier eine feine rotbraune Spur. War das … angetrocknetes Blut?

Hüte dich vor Felix: Er ist durchtrieben.

Hüte dich vor Claudia: Sie ist verrückt.

Hüte dich vor der Oma: Sie ist furchterregend.

Verschwinde von diesem Ort, so schnell du kannst!

Paulo

PS: Hüte dich vor Kevin: Er beißt.

Ich sackte auf den Schreibtischstuhl und starrte mit einem Anflug von Schaudern den blutverschmierten Zettel an. Mein Vorgänger musste den Brief kurz vor seiner Abreise hektisch verfasst haben. War es ein makabrer Scherz? Oder war es eine ernst gemeinte Warnung? Ich legte den Zettel nachdenklich zurück in die Schublade.

„Der Milchshake ist fertig!“

Plötzlich war Claudias Stimme direkt hinter mir. Ich zuckte zusammen und knallte die Schublade zu. Claudia stand mitten in meinem Zimmer. Ich hatte sie nicht kommen gehört. Mit wild pochendem Herzen stand ich auf und während ich ihr folgte, versuchte ich eine möglichst gelassene Miene aufzusetzen. Ich sollte mich durch diese Warnung nicht aus der Ruhe bringen lassen, ich hatte schließlich schon einiges erlebt: Ich war in meinem Dorf einer blutrünstigen Kuh und in einer Favela einem leicht reizbaren Drogengangster entkommen und ich hatte noch kurz vor meinem Abflug nach Deutschland in den Lauf einer geladenen Pistole geschaut. Mit einem bissigen Meerschweinchen und einer skurrilen Familie würde ich schon fertig werden!

Claudia führte mich in eine große Stube mit einer breiten Glasfront, die den Blick auf einen verwilderten Garten preisgab, in dem dichte Büsche und alte Obstbäume im hohen Gras standen. Durch das Glas fiel Licht auf die schweren, dunklen Holzmöbel. Ich schaute mich um und meine Neugier verdrängte Paulos seltsame Warnung für einen Moment aus meinen Gedanken. Man konnte sehen, dass Claudia schon viel gereist war, denn überall waren Andenken aus der ganzen Welt ausgestellt: Auf einem edlen Flügel standen Bilder mit asiatischen Schriftzeichen, in einem Glasschrank Holzfiguren von Elefanten, ich vermutete aus Afrika. Es gab einen großen Wandteppich mit fremdartigen Schriftzeichen und noch weitere Bilder von Lotusblüten. Neben dem großen Kamin stand sogar ein ausgestopftes Känguru. Und war die seltsame borstige graue Säule dort etwa ein ausgehöhltes Elefantenbein? Ein Blick reichte nicht, um alle Kuriositäten zu erfassen, die in diesem Wohnzimmer zu entdecken waren. An jedem Winkel der Wand schien ein Souvenir hängen: Vergoldete Bilder von der Heiligen Jungfrau Maria neben hölzernen Eingeborenenmasken, fröhliche dicke und ernste dürre Buddhafiguren im Lotussitz und noch viel mehr Bilder von Lotusblüten in allen Variationen. An jedem freien Platz, auf Regalen, Kommoden, Fensterbänken standen und lagen exotische Statuetten, Pflanzen, Muscheln und Steine. Ich staunte. Und dann fiel mein Blick auf das Bücherregal. Es nahm eine ganze lange Wand bis zur Decke ein und war von oben bis unten voller Bücher: große Bildbände, kleine Romane, dicke Lexika, dünne Taschenbücher, neue Bücher mit Hochglanzcover und alte Bücher mit vergoldeten Lettern am Rücken. Es waren so viele Bücher, dass man Jahre brauchen würde, wollte man sie alle lesen. Ich fühlte den Impuls, zu dem Regal zu gehen, Bücher herauszunehmen, über den Einband zu streichen, durch die Seiten zu blättern und den Geruch von Papier einzusaugen. Ich liebe Bücher, ich habe Bücher immer geliebt und nie genug davon besessen.

Die Zahl der Bücher, die es in meinem Elternhaus gab, konnte man an einer Hand abzählen, genau genommen sogar an einem Finger: Es gab die Bibel, wie es sich für einen ordentlichen christlichen Haushalt gehörte, und als Heilige Schrift war die Bibel natürlich wertvoll und kein Gebrauchsgegenstand, vor allem nicht in einer Familie, in der die meisten mehr oder weniger funktionale Analphabeten waren. Mein Vater interessierte sich nicht für Bücher. Er war ein fleißiger Bauer, der alles wusste, was für die erfolgreiche Bewirtschaftung eines Bauernhofes notwendig ist. Er wusste, wann und wie und wo man die Pflanzen am besten anbaut, und er konnte mit einem Blick erkennen, ob eine Tabakpflanze an den Wurzeln von einem Wurm befallen war oder wann eine trächtige Kuh kalben würde und wie man zu gegebenem Anlass das Kalb aus der Kuh holte. Aber was ein Kontinent ist oder das marxistische Manifest, wusste er nicht. Er brauchte es auch nicht wissen. Ein solches Wissen hat in meiner Heimat keinen praktischen Nutzen und was nicht nützlich war, brauchte man nicht.

Als ich selbst endlich lesen lernen durfte, wurde ich jedoch süchtig nach Büchern. Meine älteren Brüder sagten, ich wäre ein Drogenjunkie: Sie selbst würden schon nach dem Lesen einer Seite benebelt einschlafen und ich hätte nach fünfzig Seiten noch nicht genug. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen, es war lange, bevor ich es persönlich mit der Drogenmafia zu tun bekam. Ich las Abenteuergeschichten über dramatische Dschungelexpeditionen und Seefahrten über stürmische Meere zu fremden Kontinenten, Märchen voller Prinzessinnen, Prinzen und böser Schwiegermütter, indianische Sagen, die von fremden Göttern erzählten und von einer geheimnisvollen Welt, wo Menschen sich in Tiere und Pflanzen verwandeln, wo Pflanzen und Steine beseelt sind und die Welt von Geistern bevölkert ist. Nachdem ich alle Bücher aus unserer Schulbibliothek durchgelesen hatte, begann ich sie nacheinander erneut auszuleihen, bis ich sie fast auswendig konnte. Meine Liebe zum Lesen konnte bei mir zu Hause niemand so richtig verstehen, aber man kam zu der Erklärung, dass ich diesen Charakterzug – ebenso wie meinen Namen – von meinem Großvater Paul geerbt haben musste. Ich selbst hatte meinen Großvater nicht mehr kennengelernt, aber man erzählte sich im Dorf, dass er einst unzählige Bücher besessen und diese womöglich sogar gelesen hatte. Doch alle diese Bücher waren in den finstersten Zeiten der Geschichte unseres Dorfes auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt worden und das Wissen aus seinen Büchern hatte er an niemanden weitergegeben, weil er nach der Vernichtung seiner Bücher aufgehört hatte, zu sprechen.

Auch Felix hatte scheinbar aufgehört zu sprechen. Zumindest sprach er nicht mit mir.

Ich war seit drei Tagen in Deutschland und seit diesen drei Tagen war Felix die meiste Zeit auf der Flucht vor mir gewesen. Wenn ich einen Raum betrat und Claudia Felix nicht unter Androhung von Taschengeld- oder Süßigkeitenentzug zwang, zu bleiben, rannte Felix wie von der Tarantel gestochen heraus. Bis jetzt hatte Felix noch kein Wort mit mir geredet, aber er sprach in der dritten Person über mich, wenn ich im gleichen Raum war wie er. „Der falsche Paulo soll zurück dahin gehen, wo er hergekommen ist! Der sieht derbe uncool aus. Ich bin alt genug. Ich brauche keinen neuen Paulo!“ Mein Vorgänger als Au-pair war laut Felix der einzig wahre Paulo. Somit war ich der falsche Paulo.

Seine Mutter war der Meinung, dass Felix sehr wohl einen Paulo bräuchte. Sie hatte keine Zeit, sich den ganzen Tag um Felix zu kümmern. Sie war Kinderpsychologin, arbeitete von morgens bis abends in ihrer Praxis und lebte getrennt von Felix’ Vater, der in Hamburg lebte und seinen Vaterpflichten nur an langen Wochenenden nachkam. Laut Claudia zerstörte er dann ihre monatelange Erziehungsarbeit, indem er dem Jungen so viel Fastfood, Süßigkeiten und Plastikspielzeug kaufte, wie sein unersättliches kleines Herz begehrte.

An einem Montagnachmittag saß Felix in der Klemme: Seine Mutter hatte ihm unter Androhung einer Woche Süßigkeitenentzug befohlen, mit mir in einem Raum zu bleiben und sich von mir die Hausaufgaben korrigieren zu lassen.

„Ich will meine Hausaufgaben nicht machen! Undwennich sie doch mache, will ich nicht, dass der falsche Paulo sie kontrolliert!“, zeterte Felix und sein Mondgesicht nahm die Farbe seiner Haare an: Knallrot.

„Es ist aber nicht Felix’ Schuld, dass er die Hausaufgaben nicht mag“, erklärte mir Claudia. „Hier in Deutschland ist die Schule sehr hart, Paulo, das kannst du dir gar nicht vorstellen: Die Lehrer überfordern die Kinder mit zu viel Lernstoff und sie setzen sie unter fürchterlichen Leistungsdruck, so dass die Kleinen nur noch gestresst sind und ihre natürliche Freude am Lernen verlieren.“ Da ich auch einen gemeinen Grundschullehrer gehabt hatte, hatte ich natürlich Verständnis für Felix’ Stress. Mein Bruder Nilson hatte den Stress in der Schule – all die Schläge und Beschimpfungen des Lehrers – auch schlecht ertragen und in der dritten Klasse die Schule geschmissen. Aber in Deutschland durfte man nicht nach der dritten Klasse die Schule abbrechen, wie Nilson es damals in Brasilien gekonnt hatte. Felix musste den Stress mindestens zehn Jahre ertragen und da Felix zu allem Überfluss ab dem Sommer auf das Gymnasium gehen sollte, musste er seine Hausaufgaben machen, Leistungsdruck hin oder her. Claudia befahl ihm, mit mir zu sprechen, wenn er seine Packung Kinderschokolade jemals wiedersehen wolle, dann verließ sie den Raum. Endlich, nach drei Tagen, beschloss er, doch mit mir zu sprechen. Zum ersten Mal richtete er das Wort an mich und sagte: „Gut, unterhalten wir uns halt: Hattest du schon mal Sex?“

Hatte ich mit neun Jahren schon gewusst, was Sex ist?

Nein.

Hätte ich einen Erwachsenen gefragt, ob er schon mal Sex gehabt habe, selbst wenn ich es gewusst hätte?

Um Gottes Willen: Nein!

Ich frage mich, was ich antworten sollte, ob ich antworten sollte. Das war meine Chance, mich mit Felix anzufreunden. Jetzt konnte ich den Eindruck erwecken, dass ich cool war. Ich antwortete mit einem hilflosen „ja“ und hoffte, dass Felix niemals die Gelegenheit haben würde, das meinem erzkatholischen Vater zu verraten, der Sex vor der Ehe überaus kritisch gegenüberstand. An Felix’ Gesichtsausdruck konnte ich ablesen: Richtige Antwort. Ich war nicht raus aus dem Gespräch, auch wenn Felix nicht aussah, als ob er mir glaubte.

„Mit einer Frau?“, fragte er misstrauisch.

„Das kann ich dich erst erzählen, wenn du älter bist“, sagte ich, „denn es ist eine komplizierte Geschichte …“

… in der eine Dame mit einer Vorliebe für jungfräuliche Klosterschüler, eine Kletterpartie durchs Fenster, ein aufgeschreckter Nachwächter, ein billiges Motel und ein muskelbepackter Drogengangster auftreten. Aber das ist eine andere Geschichte und soll in einem späteren Kapitel erzählt werden.

„Erzählst du sie mir, wenn ich zehn geworden bin?“, erkundigte er sich.

„Mal sehen, wenn du jetzt brav deine Hausaufgaben machst …“, verhandelte ich.

„Mal sehen …“

Felix’ Motivation, seine Hausaufgaben zu machen, hielt nicht lange an. Die Deutsch- und Sachkundeaufgaben erledigte er widerwillig, aber er erledigte sie zumindest. Bei Mathe war allerdings das Ende seines Geduldsfadens erreicht und er geriet wieder in Streiklaune. Selbst der angedrohte Schokoladenentzug konnte ihn nicht überzeugen.

„Bitte hinsetz dich, Felix, und mache die Matheaufgabe.“

„Kein Bock, lass mich in Ruhe!“

„Mache bitte die Matheaufgabe, sonst –“

„– sonst was? Was? Willst du mir drohen? Du kannst mir nicht drohen, du kannst mich zu gar nix zwingen!“ Felix drehte mir seinen Rücken zu, schnappte einen Tennisball aus einer seiner Schreibtischschubladen, warf ihn gegen die Kinderzimmerwand und fing ihn wieder auf. TOK … TOK … TOK. TOK … TOK … TOK. Von der Wand bröselte feiner weißer Farbstaub. Leider hatte Felix recht. Wir wussten beide, dass ich machtlos gegen ihn war, sobald seine Mutter das Haus verlassen hatte. Die Gesetze dieses Hauses waren einfach, aber unangenehm. Eigentlich war es nur ein Gesetz, ein simples Gesetz, jedoch ein sehr effektives. Es hieß: Der Au-pair ist schuld. Auf dem Fußboden liegt Dreck: Der Au-pair ist schuld. Essen ist aus der Küche verschwunden: Der Au-pair ist schuld. Felix hat etwas kaputt gemacht: Der Au-pair ist schuld. Felix ist schlecht in der Schule: Der Au-pair ist schuld. Also schimpfte Claudia mit dem Au-pair, nicht mit Felix. Felix hatte das Gesetz leider allzu gut verstanden. Sobald seine Mutter das Haus verlassen hatte, besaß er die absolute Macht. Er war der, der mir Befehle geben und mir drohen konnte. („Trag mein Fahrrad den Berg hoch, oder ich mach die Vase im Wohnzimmer kaputt! Räum mein Zimmer auf, oder ich flute das Badezimmer!“) Eigentlich konnte ich dankbar sein, dass er den Tennisball nur gegen die Wand des Kinderzimmers warf und nicht gegen das Glas einer Vitrine oder gegen diese absurd wertvolle chinesische Vase im Wohnzimmer. So gesehen war er eigentlich ein lieber Tyrann, kein böser Schreckensherrscher.

„Was grinst du so dämlich?“, fragte Felix böse. Schon lag der Tennisball verwaist in der Ecke, schon hatte Felix den Spaß am Tennisball-gegen-die-Wand-Werfen verloren, weil ich nicht angemessen verstört darauf reagiert hatte. Ich beschloss, mich ebenfalls auf psychologische Kriegsführung zu verlassen. Wenn Felix Erpressung benutzte, um seinen Willen durchzusetzen, konnte ich es ja auch mal versuchen.

„Dein Opa wird sehr enttäuscht sein, wenn du eine fünf bekommst in Mathe. Du weißt ja, ein Ingenieur muss gut sein in Mathe“, sagte ich.

Wenn ich über die Machtverhältnisse in dieser Familie spreche, muss der Opa erwähnt werden, Harald Ernst Ludwig Wüstenfeld, Vorstand des millionenschweren Familienunternehmens, der Patriarch, das Alphatier. Schon sein Vater und der Vater seines Vaters, ein Patrizier mit einem ausgeprägten Geschäftssinn, hatten erfolgreich im Bergbauwesen gearbeitet und den Familienbesitz in den Hochzeiten des Bergbaus im Ruhrgebiet verwaltet und vermehrt. Ende der 50er Jahre, noch bevor sich die meisten Leute des drohenden Zechensterbens bewusst waren, hatte Harald Ernst Ludwig Wüstenfeld als frisch promovierter Doktor des Ingenieurwesens die internationale Expansion des Unternehmens in die Wege geleitet und binnen eines Jahrzehnts auf allen Kontinenten der Erde dafür Sorge getragen, dass mithilfe seiner Expertise Stollen in den Boden getrieben und Bodenschätze zu Tage gefördert wurden, während der Bergbau in Deutschland selbst zügig den Bach herunterging. Da er den Fortschritt auf seinen Baustellen am liebsten persönlich überwachte, jettete er das ganze Jahr über um die Welt und kehrte nur alle paar Monate für einen kurzen Besuch nach Hause zurück, jedes Mal mit kuriosen Mitbringseln aus aller Welt, darunter das ausgestopfte Känguru und der Elefantenfuß im Wohnzimmer. In ihrer Kindheit war ihr Vater für Claudia ein Fremder gewesen, eine Art Nikolaus, der alle paar Monate mit einem Sack voller Geschenke auftauchte und fragte, ob sie ein braves Kind gewesen war. Für die Besuche ihres Vaters wurde Claudia von ihrer Mutter herausgeputzt, im wahrsten Sinne des Wortes: Sie wurde in der Badewanne abgeschrubbt, ihre Nägel mit der Nagelbürste von jedem Schmutzpartikel befreit und die Haare glatt gebürstet. Dann erwartete sie ihren Vater in einem neuen Kleidchen und einer Schleife im Haar und hatte Gartenspielverbot, um sich nicht dreckig zu machen. Wenn er da war, war die Stimmung feierlich, aber auch angespannt und das normale Leben ging erst weiter, wenn er aus der Haustür getreten und in das Taxi zum Flughafen gestiegen war. Claudia erzählte mir, dass sie immer das Gefühl gehabt hatte, sie würde seinen Ansprüchen nicht genügen, denn egal wie hübsch, brav und fleißig sie war, so war sie doch nicht der Sohn, den sich Harald Wüstenfeld immer gewünscht hatte. Man munkelte, dass er jeweils einen illegitimen Sohn in Burkina Faso und auf Madagaskar hatte, aber diese schieden aus gesellschaftlichen Gründen als Nachfolger aus. Nicht, dass Harald Wüstenfeld rassistisch gewesen wäre – er war sehr weltoffen, hatte ein paar Wochen in einem indischen Ashram gelebt, war mit einem tibetanischen Kollegen im Himalaja wandern gewesen und mit einem afrikanischen Kollegen auf Großwildjagd gegangen – aber die Gesellschaft war rassistisch und würde einen schwarzen Sohn ebenso wenig an der Spitze seines Unternehmens dulden wie eine Frau. Herr Wüstenfeld setzte nun alle seine Hoffnung auf seinen Enkel. Felix sollte Ingenieur werden und das Unternehmen übernehmen, damit sein Großvater, wenn er im Ruhestand sein würde, in Ruhe Golf spielen und in Lech Skifahren können würde, ganz in dem beruhigenden Wissen, dass seine Firma in der Familie geblieben war. Da Felix der einzige Enkel war, lastete alle Hoffnung des Großvaters auf ihm. Die Zukunft von Felix war also schon, seit er in der Wiege lag – oder gar seit er auf einem Ultraschallbild als männlich identifiziert wurde –, vorgezeichnet: Er musste auf das Gymnasium gehen, er musste Maschinenbau und BWL studieren und er musste die Bergbaufirma leiten, bis er sie gemäß des dynastischen Prinzips an einen Nachfahren übergeben würde, um dann selbst in Frieden und Wohlstand Golf spielen und in Lech Ski fahren zu können, wenn bis dahin der Klimawandel nicht so weit fortgeschritten war, dass in Österreich kein Schnee mehr liegen würde. Niemand wollte sich den Wünschen des Patriarchen widersetzen, weil der sonst den Geldhahn zudrehen würde und da Claudias Praxis nicht sonderlich gut lief, war sie auf den Geldhahn angewiesen.

Wenn ich manchmal neidisch auf Felix’ Kindheit voller Spielzeug und Süßigkeiten wurde, dann sagte ich mir, dass ich als Kind zumindest nicht unter dem Erwartungsdruck stand, in meiner Zukunft den Beruf auszuüben, den andere für mich ausgewählt hatten. Mein ältester Bruder Kunibaldo sollte den Hof meiner Eltern übernehmen und ich war frei zu wählen, was ich werden wollte, oder zumindest so frei wie man sein kann, wenn man kein Geld hat.

Region Itapiranga, Brasilien, 90er Jahre

Ich wusste schon früh in meiner Kindheit: Ich bin nicht zum Bauern berufen. Viele Probleme des Bauernlebens ließen sich mit Körpergröße und Körperkraft leichter lösen als mit theoretischen Erwägungen: Als einmal unser dreihundert Kilo schwerer Ochsenwagen in den Straßengraben gerutscht war und ich noch darüber brütete, mit welcher Hebel- oder Flaschenzugvorrichtung man das gewichtige Gefährt zurück auf die Straße schaffen könnte, schob mein kräftiger Bruder Bruno das Ding allein aus dem Graben. In dieser Situation fühlte ich mich wieder bestätigt, dass ich zwar das Kind eines Bauern war, aber meine Zukunft nicht in der Landwirtschaft lag.

Mein früher Wille, Wissen aus Büchern zu sammeln, war wohl auch ein Wille zur Macht. Ich war der jüngste Sohn der Familie und – bis zu einem unerwarteten Wachstumsschub im Alter von fünfzehn Jahren – der Kleinste und Schwächste und stand damit am untersten Ende der Familienhierarchie. In unserer Familie der Jüngste zu sein, bedeutete zum Beispiel: Das Handtuch war nach dem Duschen immer nass, denn wir hatten nur ein Handtuch zu Hause und das durften der Reihenfolge nach mein Vater, meine Mutter und dann die Kinder – dem Alter nach sortiert – benutzen. Da ich zehn Geschwister habe, konnte ich das mit dem Abtrocknen vergessen. Nur meine kleine Schwester Mônica, die allerjüngste, hatte mehr Pech als ich. Die Jüngste zu sein bedeutete auch: Deine Kleidung hatten schon mindestens fünf Geschwister vor dir an und sie sah dementsprechend aus.

Ich wollte also unbedingt etwas erreichen, das meine großen Brüder, egal wie viel größer und stärker sie waren, nie vollbracht hatten. Ein Wunder, das statt Körperkraft Geistesstärke erforderte. Aber was?

Ich wollte etwas erfinden, ja, ich würde eine geniale Erfindung machen, so der erste Plan. Ich hatte über viele geniale Erfinder gelesen: Gutenberg, Bell, Benz, Düsentrieb, da Vinci. So schwierig konnte das doch nicht sein! Also baute ich eine simple Steinschleuder, simpel, aber effektiv, wie sich zeigte, als ich einen Stein gegen die Schläfe meines Bruders schleuderte, weil er mich zwingen wollte, ihm beim Holzhacken zu helfen. Während meine Mutter dem blutüberströmten Bruno den aufgeschlagenen Kopf bandagierte und mein wutschnaubender Vater mir eine Zukunft als gewalttätiger Mörder im Gefängnis voraussagte, beschloss ich meine Karriere als Erfinder zu beenden und mich stattdessen als Geschäftsmann zu betätigen. Meine erste Geschäftsidee erwies sich als sehr lukrativ: Ich handelte mit Kaninchen. Dabei berücksichtigte ich die einfachen Gesetze von Angebot und Nachfrage: Ich verkaufte unserem Nachbarn, dem meine Brüder Nilson und Edson einige Kaninchen gestohlen hatten, seine eigenen Kaninchen zurück, ohne dass er merkte, dass es eigentlich seine eigenen Kaninchen waren. Während ich stolz mein Geld zählte, klärte mein Bruder Kunibaldo mich darüber auf, dass meine Geschäftsidee mit gewissen Risiken verbunden war: Wenn ich vorhätte, im großen Stil so weiterzumachen, würde ich früher oder später wegen meiner dubiosen Geschäfte im Gefängnis enden oder irgendwann sogar als feister Drogenbaron mit dicken goldenen Ringen an meinen fetten Fingern vom Mitglied einer rivalisierenden Drogengang erschossen werden. Diese düsteren Zukunftsaussichten veranlassten mich zu einer weiteren Umorientierung, was meine Berufspläne anbelangte. Ich beschloss, Politiker zu werden, am besten der Präsident von Brasilien, und begann auf lokalpolitischer Ebene meine ersten Kontakte zu knüpfen. Der amtierende Bürgermeister unseres Provinzstädtchens, ein alter Freund meines Vaters, gelobte nach ein paar Gläsern Bier auf dem Oktoberfest, mich zu seinem Nachfolger auszubilden und ich freute mich auf eine Zukunft, in der ich, statt auf dem Feld zu ackern, Reden halten und Hände schütteln würde. Zu jener Zeit wusste ich nicht, dass auch Politiker im Gefängnis landen können – Korruption war mir noch kein Begriff – und ich wusste ebenfalls nicht, dass insbesondere Präsidenten hin und wieder erschossen werden, sonst hätte ich mich schneller beruflich umorientiert. Meine Familie hielt mich ohnehin für größenwahnsinnig, seit ich einmal verkündet hatte: „Wenn ich groß bin, will ich so reich sein, dass ich VIER Paar Schuhe besitze!“

„Wozu willst du denn vier Paar Schuhe?“, hatte meine Mutter kopfschüttelnd gefragt. „Du hast doch nur zwei Füße!“

Meine Vorstellung von der Zukunft war recht schwammig, aber eins hatte ich mir fest vorgenommen: Alle würden zu mir, dem kleinen Bruder, aufblicken. Tatsächlich mussten sie immerzu im wahrsten Sinne des Wortes auf mich herabblicken. Nicht nur, weil ich zu jener Zeit der kleinste in der Familie war – ich war zu meinem großen Leidwesen sogar kleiner als meine jüngere Schwester Mônica –, sondern auch, weil ich ständig in einer Ecke kauerte und meine Nase in ein Buch steckte. Sogar im Schulbus hockte ich mich auf den Boden und las, als würde es kein Morgen geben, während die anderen Kinder durch den Bus tobten. Ich versuchte jede Minute zum Lesen zu nutzen, denn vor und nach der Schule blieb dazu nicht viel Zeit, weil wir dann bei der Feldarbeit und bei der Versorgung des Viehs mithelfen mussten. Tatsächlich hätte mir für die tägliche Arbeit auf dem Bauernhof ein kräftiger Körper mehr genutzt als ein geschultes Gehirn. Ich war ein kleines, dünnes Kind und unseren Schweinen und Rindern war es herzlich egal, dass ich ganz toll Gedichte auswendig aufsagen konnte. Das Vieh sah in mir nur ein winziges, schwaches Kerlchen ohne die geringsten Alphatier-Qualitäten. Insbesondere unsere Kuh Vaquinha hatte den Blick für so etwas. Wenn sie mich oder meine kleine Schwester Mônica, ihre Lieblingsopfer, schon von Weitem auf der Weide erblickte, kam sie wild muhend auf uns zu galoppiert, den Kopf gesenkt, bereit, uns aus vollem Lauf auf die Hörner zu nehmen und mit einem kräftigen Stoß ins Jenseits zu befördern. Dann mussten wir alles stehen und liegen lassen und um unser Leben rennen. Kühe sehen aus wie behäbige, gemütliche Tiere, doch ihre Schnelligkeit sollte man nicht unterschätzen. Sie sind nicht nur größer und schwerer als man selbst, sondern auch schneller. Die einzige Rettung vor Vaquinha war der Fischteich meiner Eltern, in den man im hohen Bogen springen musste, denn Vaquinha war zum Glück wasserscheu. Sie umkreiste den Teich wie eine hungrige Raubkatze, ohne ihre Opfer aus den Augen zu lassen, und wir mussten so lange im Wasser ausharren, bis irgendwann ein großes Familienmitglied vorbeikam, vor dem sie so viel Respekt hatte, dass sie sich von ihm vertreiben ließ.

Da mir das Büffeln leichter fiel, als die Rinder zu versorgen und das Feld zu bestellen, ging ich sehr gerne zur Schule, was für die meisten im Dorf unbegreiflich war, denn in meiner Grundschule ging es richtig altertümlich zu: Schüler der ersten und zweiten Klasse saßen in ordentlichen Reihen in einem großen Raum. Der Dorfschullehrer war dadurch qualifiziert, dass er im Gegensatz zu den anderen Erwachsenen aus der Gegend immerhin acht Jahre lang zur Schule gegangen war und keine Autoritätsprobleme besaß – weniger wegen seines pädagogischen Feingefühls als aufgrund der immerwährenden Angst seiner Schüler vor seinen Methoden der körperlichen Züchtigung, von denen er als leicht reizbare Persönlichkeit gern Gebrauch machte. Wer etwas falsch machte, musste auf harten Maiskörnern knien, wer störte, bekam eine geknallt. Für viele meiner Mitschüler tat sich ein Teufelskreis auf: Aus lauter Angst vor der Strafe begannen sie sich bei Dingen zu verhaspeln, die sie eigentlich konnten. Einmal wurde meine Cousine Jacinta nach vorn gerufen, um das Alphabet aufzusagen. Ich wusste, dass sie es konnte, wir hatten es vor der Schule geübt. Aber kaum, dass Jacinta vorne vor dem Lehrer stand, begannen schon ihre Knie zu zittern. Sie kam nicht weiter als bis „F“, dann versagte ihr die Stimme und sie musste auf hartem Mais knien. Besonders mein Bruder Nilson kam bei diesen Lehrmethoden auf keinen grünen Zweig. Weil Nilson stotterte, erregte er quasi mit jedem Wort den Zorn des Lehrers. Der Lehrer beschimpfte ihn meistens so laut, dass sein Gebrüll im ganzen Dorf zu hören war. Nilson wollte nicht mehr zur Schule und mein Vater, der dem Gezeter des Lehrers während der Feldarbeit lauschen musste, konnte Nilsons Haltung nachvollziehen. So schmiss mein Bruder nach drei Jahren die Grundschule und arbeitete lieber von morgens bis abends auf dem Feld. Meinen Eltern war das ganz recht, denn bei der harten Arbeit war jede helfende Hand willkommen. Ich selbst entging durch meine Liebe zum Lernen für gewöhnlich den Strafen des jähzornigen Lehrers. So begann ich mich in Sicherheit zu wiegen, ich wurde übermütig. Zu übermütig. Eines Tages verließ der Lehrer den Klassenraum und ich tat etwas Verbotenes: Ich drehte mich zu meiner Freundin Marlene, die in der Reihe hinter mir saß, um. Ich nutzte jede Gelegenheit, um Marlene zu betrachten. Marlene sah so aus, wie ich mir einen Engel vorstellte. Sie hatte leuchtend blaue Augen und lange blonde Haare, die in der Sonne glitzerten wie Gold. Unter dem Vorwand, sie etwas fragen zu wollen, drehte ich mich also zu ihr und sagte das erstbeste, das mir einfiel: „Sehen wir uns Sonntag in der Kirche?“ Keine besonders geistreiche Frage, weil alle aus dem Dorf jeden Sonntag in der Kirche zusammenkamen und ich Marlene natürlich jeden Sonntag begegnete. Ich musste für meine Dummheit büßen, denn in eben diesem Moment kehrte der Lehrer zurück. Ich sah sofort, dass er meine Tat gesehen hatte. Mit langen Schritten kam er auf mich zu, die Nasenflügel aufgebläht, die Augen aufgerissen. Es ging so schnell, dass ich nicht einmal Zeit hatte, in Panik zu geraten. Er packte sich meine drei Bleistifte, die ich sorgsam angespitzt auf meinem Tisch liegen hatte, und kratzte mir mit ihnen die Wangen auf.

Doch selbst mein Lehrer konnte mich nicht von meiner Begeisterung fürs Lernen abbringen. Während ich nachmittags die Ställe ausmistete, Werkzeuge schleppte und beim Bewirtschaften des Feldes half, freute ich mich schon auf die Hausaufgaben, die nach dem Abendbrot auf mich warteten. Selbst die Faszination des Fernsehens erfasste mich nur vorübergehend und schaffte es nicht, mich dauerhaft von meinen Büchern wegzulocken.

Die Revolution unseres Lebens durch das Fernsehen begann 1994, als unser Nachbar Leonardo Kabbel Pionierarbeit leistete und den ersten Fernseher ins Dorf brachte.

Der alte Kabbel war eine der schillerndsten Persönlichkeiten unseres Dorfes. Als selbsterklärter Jäger, Architekt und Medizinmann der Gemeinde war er immer bereit für Experimente und Innovationen. Wenn er Leonardo da Vinci gekannt hätte, hätte sich der Kabbel wohlmöglich mit diesem verglichen, denn er hielt sich für ein Universalgenie, was zur Hälfte ein durchaus treffender Begriff war: DasUniversalstimmte, mit demGeniehaperte es bisweilen. Die Mauern, die Leonardo Kabbel konstruiert hatte – vornehmlich von Schuppen und Ställen –, neigten dazu, sich wie der schiefe Turm von Pisa zu neigen und hin und wieder zusammenzubrechen. Im Bereich der Medizin erwies sich der alte Kabbel als erfolgreicher. Er diagnostizierte bei vielen Dorfbewohnern regelmäßig Anämie, schaffte es aber, alle seine Patienten – durch dreimaliges Anrufen ihres Namens in Kombination mit den richtigen Handbewegungen – wieder von ihrer Anämie zu befreien und nahm für seine lebensrettenden Dienste gnädigerweise auch Naturalien als Bezahlung an. Als Jäger waren der alte Kabbel und seine treue Dackeldame Nanni ein unschlagbares Team. Als Nanni eines Tages an Altersschwäche starb, konnte er den Gedanken nicht ertragen, ohne seine treue Begleiterin auf die Jagd zu gehen, ja, er fürchtete, sein Jagdglück würde ihn verlassen, wenn er seine Nanni nicht dabeihatte. Daher zog er Nanni die Haut ab, gerbte sie zu Leder und machte sich aus Nanni einen Gürtel: So war ein Teil von ihr immer bei ihm.

Das also war der Kabbel, und sein neustes Projekt, unser Dorf mit einem Fernsehapparat zu segnen, war wochenlang das Gesprächsthema des Dorfes. Die Innovation bedurfte gründlicher Vorbereitung: Bevor er den Fernseher anschließen konnte, musste der Kabbel erst einmal Strom in seinem Haus verlegen. Nachdem für Elektrizität gesorgt war, lud er die gesamte Dorfgemeinschaft ein, um die Live-Übertragung eines Fußballländerspiels zwischen Brasilien und seinem Hassgegner Argentinien zu verfolgen. Gerade noch rechtzeitig fiel dem Kabbel ein, dass er weder Kabelfernsehen noch einen Satelliten besaß, beziehungsweise dass dringend eine Antenne hermusste, und so schickte er seine Schwiegersöhne aus, eine Antenne zu finden. Diese schwangen sich sogleich auf ihre Pferde und stoben in verschiedene Himmelsrichtungen davon. Während unsere Familie und die anderen Dorfbewohner zu Kabbels Haus pilgerten, um dem medialen Großereignis beizuwohnen, kehrte einer der Schwiegersöhne von seiner Mission zurück. Zuerst sah ich nur eine sich nähernde große Staubwolke, dann hörte ich das Hufgeklapper des galoppierenden Pferdes, und dann sah ich Kabbels Schwiegersohn. In einer Hand hielt er die Zügel, in der anderen eine riesige, übermannshohe Antenne. Er sah aus wie ein Ritter, der mit erhobener, mit Fahnen geschmückter Lanze auf den Turnierplatz ritt. Er preschte an uns vorbei und wir folgten ihm, so schnell wir konnten. Ich war aufgeregter als zu Weihnachten, kurz bevor der Pelznickel die Geschenke brachte.