Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Krimi

- Serie: Costa Alta

- Sprache: Spanisch

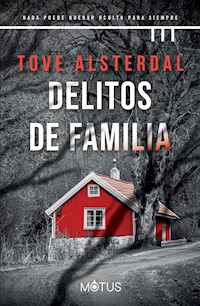

Premio a la Mejor novela policial sueca del año Han pasado más de veinte años desde que Olof Hagström tuvo que abandonar el pueblo. Al regresar ahora a la casa de su familia, sabe que algo anda mal. En el interior hay un perro aterrado, un hedor terrible y agua estancada en el suelo. Arriba, en la ducha, encuentra a su padre muerto. Para la detective Eira Sjödin, la investigación resucita pesadillas olvidadas hace mucho tiempo. Tenía solo nueve años cuando Olof Hagström, que entonces tenía catorce, fue declarado culpable de violar y asesinar a una niña del pueblo. Demasiado joven para ser sentenciado, Olof fue enviado a un reformatorio y separado de su familia. Nunca había vuelto al pueblo. Hasta ahora. Todos sus vecinos tienen algo que ocultar, nadie puede aceptar la cruda realidad. Aunque aquel acontecimiento tan terrible ya no se podrá seguir escondiendo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 504

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Delitos de familia

Tove Alsterdal

Traducción de Julieta Brizzi

“Mare of Easttown se combina con Midsommar en este thriller premiado y de lectura sin respiro, situado en los nórdicos bosques de Suecia”.

—Oprah Daily.

“Fantástica atmósfera nórdica, personajes convincentes y una trama retorcida son una combinación perfecta. Este es un noir sueco en su mejor y turbia expresión”.

—Publishers Weekly.

“Entre las abundantes novelas de suspense de hoy en día es raro encontrar una que exija una segunda lectura por su lenguaje e ingenio. Delitos de familia se encuentra en esta exclusiva selección. Esperamos ansiosos las publicaciones de los siguientes títulos de Tove Alsterdal”.

—New York Review of Books.

“Una espléndida y aguda novela con un argumento impactante sobre una detective excepcional de la que esperamos leer más”.

—Nordic Noir.

Título original: Rotvälta

Edición original: Lind & Co Publicado en colaboración con Ahlander Agency

© 2020 Tove Alsterdal © 2020 Lind & Co

© 2022 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2022 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-18711-60-2

Frente a él se elevabala imponente sombra del Skuleberget, también conocido como “la montaña de los ladrones”. Por el rabillo del ojo, vislumbró un surtidor de gasolina y, luego, el bosque que continuaba. Tenía ganas de orinar desde hacía más de doscientos kilómetros.

Condujo hacia una carretera secundaria y salió a trompicones del coche hacia la cuneta de la carretera repleta de flores. Se dirigió hacia el bosque y se alivió.

Había algo en los aromas. En las flores a lo largo de la cuneta. La humedad de la hierba y la niebla del aire nocturno, los ranúnculos, los epilobios, los perifollos silvestres que crecían hasta un metro de alto. Quizás también hierba timotea.

El asfalto era irregular a causa de los baches y luego se transformaba en grava. En unos pocos kilómetros, podía girar a la izquierda y regresar a la carretera E4; no era un gran desvío. El paisaje se abría delante de él con sus verdes colinas y sus valles ondulados; tenía algo hermoso, como las suaves formas de una mujer cálida y rolliza.

Condujo a lo largo de granjas abandonadas y casas solitarias, de una laguna tan clara que el bosque reflejado se confundía con el verdadero. Cada rama era igual a la otra. Una vez había subido una montaña y observado los interminables bosques del valle de Ådalen, y había comprendido que eran infinitos.

No circulaba ningún coche por la carretera cuando llegó al cruce de Bjärtrå. Reconoció la casa amarilla de madera que tenía delante. Ahora solo se veían escombros tras el escaparate polvoriento, pero aún estaba el letrero; había sido una tienda de comestibles. Olof recordaba las golosinas de los sábados, el gusto de las ranas de gelatina y los peces de regaliz salado. Giró en la dirección equivocada, dirigiéndose más hacia el interior. De todos modos, podría llegar a los suburbios del norte de Estocolmo antes del amanecer; además, su jefe estaría durmiendo; nadie controlaba el reloj o el consumo exacto de combustible. Cincuenta kilómetros más no eran gran cosa. Olof podía culpar a las autocaravanas y a las obras viales; todos conocían el estado de las carreteras en Suecia durante el verano.

Justo en ese momento. A finales de junio.

Eran los aromas, era la luz, la boca se le secaba y se le entumecían las piernas, todo su ser sabía que había sido justo en ese momento. Cuando terminó la escuela y comenzó el aburrimiento de los días más largos del año, cuando fue expulsado para siempre. Olof lo recordaba como en una mugrienta penumbra, aunque debió de haber habido la misma luz que en ese momento, el eterno atardecer de verano, las brillantes horas de la medianoche cuando el sol apenas se sumerge en el horizonte.

Pasó por delante de algo que había olvidado, o en lo que ni siquiera había pensado. De todos modos, había estado allí todo el tiempo. La gran casa amarilla donde vivían los veraneantes con sus hijos, a los que no les permitían montar en bicicleta por los caminos. La construcción de estilo americano con un extraño porche y establos desde donde los caballos de carreras miraban atemorizados hacia el camino. Los fardos de heno envueltos en plástico, a los que se podía trepar y jugar a ser el rey de la colina, y a la izquierda estaba el abedul; allí disminuyó la velocidad y se detuvo. Había crecido muchísimo. Las ramas se inclinaban hacia abajo formando nubes de hojas perennes que ocultaban los buzones.

Él sabía muy bien cuál era: tapa gris, el tercero de la fila. Asomaba un periódico. Olof salió del coche y se adelantó para leer el nombre.

Hagström.

Espantó a los mosquitos y sacó el diario Tidningen Ångermanland; había dos más debajo, doblados, así que no entraba del todo. Anuncios para la instalación de fibra de banda ancha, una factura del ayuntamiento de Kramfors. Alguien aún vivía allí, recibía la correspondencia, un periódico, pagaba el agua y la retirada de basura, o lo que fuera. Sintió un estremecimiento en el cuerpo cuando leyó el nombre del destinatario.

Sven Hagström.

Olof volvió a meter todo en el buzón. Sacó un bizcocho de chocolate de una bolsa que estaba en el suelo del coche para meterse algo en el estómago. Bebió un sorbo de una lata de bebida energética y mató los mosquitos que habían entrado. Uno ya le había picado; por el asiento de cuero se extendía una mancha roja. La limpió con una servilleta de papel y saliva. Luego siguió recorriendo lentamente el viejo sendero de tractores. La hierba de la franja central golpeaba el parachoques, el coche rebotaba en cada uno de los baches. Frente a Strinnevik y el cobertizo gris que se vislumbraba entre la vegetación, donde una colina bajaba y subía, llegó a la parte más alta, donde terminaba la oscuridad del bosque y la naturaleza se abría de par en par hacia el río y la vastedad. Olof no se atrevía a mirar. Vio la casa roja de reojo. Giró al final del camino y regresó lentamente.

Los colores de la pintura alrededor de las ventanas parecían gastados. No veía ningún coche, pero podía estar en el garaje. La hierba estaba alta alrededor del cobertizo de leña, se mezclaba con ramas que sobresalían y pronto se convertiría en un matorral.

Olof no sabía por qué había creído que estaría diferente; abandonada y derruida, o tal vez que hubiera sido vendida a alguna persona extraña que se habría mudado allí.

Claramente no había sido así.

Frenó detrás del contenedor de basura y apagó el motor. Los dientes de león brillaban amarillos sobre la hierba. Recordaba la fuerza con la que debía tirar de la azada para arrancarlos de raíz para que no volvieran a crecer; en su recuerdo, sus manos eran pequeñas. Observó su mano robusta, que giraba la llave.

El sol se elevaba sobre las copas de los árboles. Los rayos se reflejaban en el espejo retrovisor y lo cegaban. Entrecerró los ojos. Y la vio delante de él, o dentro de él, estaba claro dónde estaba, así la había visto una y otra vez, noche tras noche, durante todos estos años; si no se quedaba dormido de pronto, borracho como una cuba, exhausto, medio muerto, así la veía siempre, una y otra vez, camino hacia bosque. Caminaba por fuera y por dentro de él. Tan cerca, no muy lejos de allí, hacia el río.

Esa mirada cuando giró hacia el sendero. ¿Le sonreía especialmente a él? ¿Lo saludaba? ¡Ven aquí, Olof, ven! ¿Era de verdad para él?

Y hay voces que lo rodean, y el olor a gasolina de las motos que rugen, el humo que mantiene alejados a los mosquitos.

Mira, Olof, ya casi la tienes. Vete ya mismo detrás de ella. Lina no es ninguna mojigata. ¡Vamos, ya ves cómo le gusta! ¿O es que eres un marica?, ¿lo eres, Olof?, ¿has besado a una chica alguna vez o solo besas a tu mamá?

¡Vamos, Olof, hazlo de una vez! Nunca lo has hecho, ¿verdad? Solo tienes que deslizar tu mano bajo su camiseta, se hace así, excítalas antes de que puedan pensar demasiado.

Oía las voces en su cabeza mientras recorría el sendero. Su falda que se agita delante, el suéter amarillo entre las ramas. Lina.

Brazos aterciopelados, con aroma a ortiga, risueña, matorrales ardientes bajo las pantorrillas, nube de mosquitos y tábanos, sangre sobre un brazo donde él mató a un insecto, de un solo golpe, y ella se rio, gracias, Olof, eres un héroe. Sus labios están allí, tan cerca. Él piensa en su suavidad, como la del musgo, húmedos, que lo succionan mientras se hunde. Mete la lengua antes de que ella pueda hablar, escuchó que decían. Una parte de ti quiere quedarse a conversar toda la noche, pero no lo hagas, solo os haríais amigos. Pon las manos en sus tetas, pellízcalas y juega con ellas, también les gusta que les chupen los pezones, hazlo y lo habrás logrado, te lo prometo, pero no debes dudar, las niñas aprenden a negarse y a cerrarse de piernas aunque estén mojadas y calientes y sueñan con eso, pero no puedes únicamente sacudírtela delante de ellas, debes hacerlo a su manera. Mete los dedos y empújalos dentro de la vagina, luego tendrás vía libre para todo, ¿comprendes?

Y Olof se ha caído de cabeza sobre las ortigas y ella está sobre él, ella está en todas partes.

No había aire en el coche, solo agobio y calor; debía salir. La niebla de la mañana cubría la bahía con su velo estático. Del otro lado del río se elevaban las montañas eternas; desde la fábrica de Väja subían las columnas de vapor. En silencio percibió el susurro de los álamos en un viento tan débil que no se sentía, zumbidos de abejorros que bregaban entre altramuces y manzanillas. Luego escuchó un gruñido. Un lamento como el de un animal herido o en problemas.

Venía de la casa. Olof intentó volver con sigilo sobre los pocos pasos que lo separaban del coche sin que el perro se diera cuenta de su presencia, pero con su complexión, era imposible que la hierba y las ramas no se quebraran bajo su peso. Oía su propia respiración, que era aún más fuerte que el zumbido de los insectos; y, por supuesto, el perro también la oyó y comenzó a ladrar como un loco dentro de la casa. Aullaba y arañaba, azotaba una pared o una puerta. Le hizo recordar el ladrido de los perros de caza; cómo se arrojaban contra las vallas de las jaulas cuando pasaba delante de ellos con su bicicleta por el sendero. Los perros de la policía. Cuando los soltaron en manada hacia el río para olfatear las huellas de Lina; los ladridos que se oyeron en la distancia cuando encontraron sus cosas.

Debía entrar en el coche y alejarse de allí, rápido, antes de que el viejo se despertara y viera su silueta en el jardín. ¿Cogería la escopeta de caza, la que a él, a Olof, le había permitido tener en sus manos, pero que nunca era lo suficientemente vieja como para que la pudiese disparar? Los muebles y los colores rodaban en su recuerdo, la escalera pintada de verde, el papel pintado con motivos florales, la cama de allí arriba, bajo el techo inclinado, que era la de Olof.

Luego vio que corría el agua, lentamente, por un lado de la fachada. ¿Se habría roto una tubería? ¿Y por qué estaba el perro encerrado? Por cómo se oía, no estaba en el pasillo de la entrada principal, lo cual habría sido lo más natural para un perro de caza, o para cualquier perro; los ruidos llegaban de más lejos. Desde la cocina, quizás, situada al otro lado del vestíbulo. Olof se imaginó un panel celeste frente a él, las alacenas pintadas de blanco, un guiso sobre la cocina.

El perro debía de estar solo. No podía existir ninguna persona que durmiera tan profundamente.

Recordó la piedra, la redonda, que estaba en una esquina de la casa. Se arrastraron algunos ciempiés cuando la levantó. La llave aún estaba allí.

Era difícil acertar en el ojo de la cerradura porque le temblaban las manos. Olof no tenía ningún derecho a abrir esa puerta. “Debes saber que ellos han rechazado cualquier contacto contigo”.

Lo recibió el olor especial de la casa, la sensación de ser niño otra vez. El cuadro del anciano de grandes bigotes que miraba hacia abajo, un primer ministro de hacía cien años; se veían cara a cara otra vez. Estaba el banco con cojines rellenos para quitarse los zapatos, las alfombras que había tejido la abuela. Casi no se veían por todos los objetos que yacían desordenados unos sobre otros; herramientas y utensilios formaban un pequeño corredor a través del vestíbulo, cajas con latas vacías y botellas. Su madre nunca habría permitido que todo estuviera así de desordenado.

Las zarpas arañaban y golpeaban la madera. Olof tenía razón: el perro estaba encerrado en la cocina. Había una escoba encajada en la puerta. Nadie debería haberle hecho eso a su perro, por muy atormentado que lo tuviera su dolor interior.

Quitó la escoba que cerraba la puerta de la cocina y se escondió detrás cuando la abrió. Si era necesario, llevaría la escoba en alto para protegerse de sus mandíbulas, pero el perro huyó, como un negro fantasma que corría hacia su libertad. Sintió un hedor a orina y mierda repugnante; el pobre perro había tenido que hacer allí sus necesidades.

Luego vio que el agua salía del baño. Se escurría por debajo de la puerta, mojaba las alfombras de la sala de estar y formaba pequeños ríos y lagos sobre el suelo de linóleo color café.

La pequeña arandela del picaporte del baño estaba blanca, no roja como cuando estaba ocupado. Olof había aprendido a encerrarse allí, con sus revistas; debía hacerlo cuando su molesta hermana mayor le gritaba que quería entrar.

Abrió la puerta y la cascada le cubrió los zapatos. Flotaban una esponja, suciedad, restos de cabello y moscas muertas. La cortina a rayas estaba arrancada. Olof sentía cómo el agua fría le mojaba los calcetines. Lo menos que podía hacer era cerrar el grifo antes de salir de allí, para que no se viniera abajo toda la casa. Apartó la cortina de la ducha.

Allí había una persona. Un cuerpo retorcido, casi caído sobre sí mismo, sentado sobre una extraña silla. Olof no podía comprenderlo. El anciano estaba allí, encorvado, completamente blanco. El sol entraba por la ventana y hacía brillar su piel, que centelleaba casi como las escamas de un pez. Mechones de cabello habían quedado adheridos al cráneo. Olof se las ingenió para dar un paso más y llegar al grifo, y la ducha finalmente dejó de correr.

Lo único que se escuchaba era su propia respiración y las moscas que golpeaban contra la ventana. Cayeron las últimas gotas de agua. No quería ver más y, sin embargo, no podía apartar los ojos. El cuerpo desnudo atraía su mirada, que se quedaba fija. Tenía la piel hinchada, parecía casi suelta, y manchas verdosas se extendían por la espalda. Olof se sujetó del lavabo y se inclinó hacia delante. No podía ver los ojos del hombre, pero sí el bulto en la mitad de su enorme nariz a causa de un golpe que había tenido jugando al hockey en sus años de juventud. Miró su pene, torcido como un gusano entre las piernas.

Entonces, el lavabo se soltó de la pared. Un violento estruendo, como si la casa se estuviera resquebrajando, y perdió el equilibrio. Chapoteó sobre el agua y se golpeó la cabeza con la lavadora, resbaló cuando quiso incorporarse.

Salió del baño gateando y se puso de pie.

Debía salir inmediatamente.

Cerró la puerta de entrada. Puso otra vez la llave donde había estado antes, bajo la piedra, y se dirigió hacia el coche lo más rápido y normal que pudo; encendió el motor y, cuando dio marcha atrás, golpeó el contenedor de basura.

“Muchos ancianos mueren de esa forma”, pensó mientras el coche se alejaba y su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Sufren un ataque cardíaco o un derrame cerebral, se caen y mueren. No es algo que preocupe a la policía. Muchos están solos, algunos son encontrados años después.

¿Pero por qué dejó encerrado al perro?

Olof frenó. Allí estaba, en medio del camino, justo delante. Diez metros más y habría atropellado al pobre diablo. La boca abierta y la lengua fuera, peludo y ansioso, y completamente negro. Parecía el resultado de una mezcla entre perros salvajes del bosque. La cabeza de un labrador y el pelaje de un terrier cimarrón; tenía las orejas levantadas.

Olof aceleró. Tenía que devolver el coche, un hermoso Pontiac, un verdadero hallazgo; debía aparcarlo frente al garaje del jefe muy pronto, con las llaves ocultas en el lugar de siempre.

El perro no se movía.

Si hacía sonar la bocina, los vecinos podrían oírlo y sacar sus propias conclusiones; entonces, se bajó y lo ahuyentó. El perro lo miraba.

—Vete de aquí, maldito demonio —dijo entre dientes, y le arrojó un palo.

El perro lo atrapó en el aire y corrió hacia él, lo soltó a sus pies y agitó el rabo como si la vida fuera un puto juego. Olof lanzó el palo lo más lejos que pudo hacia el bosque. El perro corrió a través de los arbustos de arándanos azules. Estaba a punto de entrar en el coche, cuando escuchó pasos detrás de él, en el camino.

—Bonito coche —canturreó una voz—. No es precisamente lo que uno espera ver en este pueblecito.

Un hombre se acercó con pasos ligeros. Vestía pantalones cortos, una camiseta y zapatillas blancas de deporte. Le dio una palmada a la puerta trasera como si fuera un caballo.

—¿Tengo razón si digo que es un Trans Am, tercera generación?

Olof estaba parado, con un pie dentro del coche y el otro fuera.

—Mmm, del ochenta y ocho —murmuró señalando la pintura—. Voy a Estocolmo. A Upplands Bro.

Quería decirle que tenía prisa y debía irse antes de que empezaran los atascos de verano; era viernes y encima la Noche de San Juan, habría colas en todas partes y, para colmo, había avisos por obras en ambos carriles entre Hudiksvall y Gävle, pero no pudo escoger las palabras y no dijo nada. Además, el perro regresó con el palo y lo empujaba con el hocico.

—Entonces, ¿no está a la venta?

—No es mío. Solo lo conduzco.

—Y ha llegado hasta aquí.

El hombre sonrió, pero Olof comprendió lo que había en su voz, detrás de la sonrisa; siempre había algo más allí.

—Solo iba a orinar.

—¿Y entonces eligió este camino? Perdón que pregunte, pero hemos tenido problemas antes, bandas de asaltantes que desvalijan las cabañas; al vecino de aquí cerca le robaron el cortacésped. Nos ayudamos vigilando los coches extraños y cosas por estilo.

El perro sintió el olor de la bolsa de comida e intentó llegar hasta el coche pasando entre sus piernas. Le cruzó por la mente el desorden en la cocina, los envases tirados por el suelo; debió de haber luchado para encontrar comida en los armarios.

Olof lo sujetó por la piel de la nuca, el perro gruñó y logró soltarse.

—¿Es suyo?

—No, yo… Estaba en el camino.

—¿No es el perro de Sven Hagström? —El hombre se dio la vuelta y miró hacia la casa, que aún se veía entre las ramas.

—¿Está él en casa?

Olof buscó las palabras. La verdad. La ducha que corría y corría, cómo se disolvía la piel blanca frente a sus ojos. La llave bajo la piedra. Carraspeó y se agarró de la puerta.

—Sven está muerto.

Algo se movió en su interior y le encogió la garganta cuando lo dijo, como si alguien tirara del nudo de una cuerda. Debía decir algo más, pues el hombre había retrocedido unos pasos y observaba el número de la matrícula. Olof vio que tenía un móvil en la mano.

—La llave estaba bajo la piedra —dijo—. Iba a soltar al perro… Solo estaba conduciendo por aquí.

—¿Quién es usted? —El hombre tenía el teléfono delante. Se escuchó un clic y luego otro. ¿Había tomado una foto del coche y de Olof? —Estoy llamando —dijo el hombre—. Estoy llamando ahora mismo a emergencias.

—Es mi padre. Sven Hagström.

El hombre miró al perro y a Olof otra vez. La mirada penetró las capas de ese ser en el que se había convertido.

—¿Olof? ¿Tú eres Olof Hagström?

—Iba a llamar, pero…

—Me llamo Patrik Nydalen —dijo el hombre, y retrocedió unos pasos más—. Quizás no me recuerdes; soy el hijo de Tryggve y Mejan, de allí arriba. —Señaló el camino, en dirección hacia la granja que estaba sobre el bosque y que Olof no veía, pero sabía que se encontraba en un claro cuando se tomaba el atajo hacia los senderos de las motos de nieve—. No puedo decir que te recuerde; solo tenía cinco o seis años…

En el silencio, Olof podía ver cómo se apresuraban los pensamientos dentro de esa cabeza rubia; le brillaron los ojos cuando recordó. Todo lo que le habían contado durante estos años.

—Puedes contarle tú mismo al servicio de emergencias lo que ha ocurrido —continuó—. Marco el número y te doy el teléfono, ¿vale? —El hombre estiró el brazo hacia él para no acercarse—. Es mi teléfono personal, pero también llevo el del trabajo; siempre lo hago.

El perro se había subido al coche, tenía el hocico metido en la bolsa y la movía hacia todos lados.

—También puedo llamar yo —dijo Patrik Nydalen, y volvió a retroceder.

Olof se hundió en el asiento. Recordaba que había varios niños allí en la granja de los Nydalen. ¿No tenían conejos? En una jaula detrás de la casa, donde una vez se escabulló de incógnito para abrirla, una noche de verano, los atrajo con hojas de diente de león hasta que lograron salir. Quizás los atrapó un zorro.

Quizás vivían libres, finalmente.

La Noche de San Juanera posiblemente el peor día del año en la comisaría, con hermosas tradiciones como las varas decoradas con flores e incontrolables borracheras, asaltos y agresiones en la noche sueca más luminosa del año.

Eira Sjödin se había ofrecido voluntariamente a trabajar. Había otros que necesitaban estar libres, que tenían niños y hasta familias.

—¿Pero ya te vas? —Su madre la seguía por el vestíbulo. Sus manos no se quedaban quietas y movía todo lo que estuviera sobre el mueble de la entrada.

—Tengo trabajo, mamá, ya te lo dije. ¿Has visto las llaves de mi coche?

—¿Cuándo vas a regresar?

Un calzador en una mano, una manopla en la otra.

—Esta noche, tarde.

—No necesitas venir hasta aquí todos los días; seguro que tienes otras cosas que hacer.

—Mamá, ahora trabajo aquí, ¿te acuerdas?

Y siguió la búsqueda de las llaves que Kerstin Sjödin insistía en que no había movido.

—No puedes decir que he olvidado haberlas cogido cuando recuerdo perfectamente que no las he tocado.

Hasta que Eira las encontró en su propio bolsillo, donde las había dejado el día anterior.

Una palmada en la mejilla.

—Lo celebraremos mañana, mamá, con arenque y fresas.

—Y algo de vodka.

—Y algo de vodka.

Catorce grados, una capa de nubes delgada y ondulante. El pronóstico del tiempo en la radio había prometido sol en toda la región central de Norrland, un radiante clima de embriaguez durante toda la tarde. Había aguardiente asegurado dentro del frigorífico de cada una de las casas por las que pasaba, en Lunde, Frånö y Gudmundrå; en las cabañas a las que regresaba la gente por segunda o tercera generación; en neveras portátiles en los sitios para acampar.

El aparcamiento junto a la comisaría de policía de Kramfors estaba casi vacío. Las fuerzas se reservaban para el anochecer.

Un joven colega se reunió con ella en la entrada.

—Debemos salir —dijo él—. Causa de muerte desconocida, un hombre mayor en Kungsängen.

—Querrás decir Kungsgården.

—¿Y no es lo que he dicho?

Eira echó un vistazo a la insignia con el nombre del joven. Había saludado a ese chico la semana pasada, pero hasta entonces no habían trabajado en el mismo turno.

—Un anciano se desplomó en la ducha —continuó él con la mirada en el informe del Centro de Operaciones de Umeå—. Fue el hijo quien lo encontró y un vecino hizo la llamada.

—Parece más algo para el personal sanitario —dijo Eira—. ¿Por qué vamos nosotros?

—No está claro; parece que el hijo estaba huyendo de allí.

Eira entró rápidamente para cambiarse. August Engelhardt. Era él, sí. Un recién graduado con cabello rapado a ambos lados y flequillo compacto, bien entrenado, apenas veintisiete años y un día. Los policías de las series de televisión, que trabajaban juntos durante años, le parecían siempre figuras de leyenda de un tiempo desaparecido.

En la realidad, salían de la Academia de Policía de Umeå y luchaban por encontrar un puesto allí. Buscaban algún distrito poco atractivo, como Kramfors, para coger experiencia y se quedaban medio año como mucho; preferían viajar los doscientos cincuenta kilómetros una vez a la semana hasta que apareciera algo en la ciudad principal de la región, con sus cafés y sus restaurantes vegetarianos.

Este chico se diferenciaba de la mayoría solo por haber ido a Södertörn. Era extremadamente raro que vinieran de Estocolmo.

—También tengo una novia allí —dijo él cuando doblaron hacia Nyland.

Eira vio que los relojes de la torre rectangular del Palacio de Justicia se habían detenido en diferentes momentos; cada uno apuntaba a un punto cardinal. Al menos cuatro veces al día, la hora era correcta en Nyland.

—Hemos comprado un apartamento, pero más que nada quiero trabajar en la ciudad —continuó August—. Poder ir en bicicleta al trabajo. Evitar que me arrojen una piedra en la cabeza cuando salgo del coche. Pensé que también me gustaría trabajar en el campo un tiempo, hasta que quede algún puesto libre.

—Y tomártelo con calma. ¿Es eso lo que quieres?

—Sí, ¿por qué no?

Él no entendió el sarcasmo. Eira había trabajado en Estocolmo cuatro años después de graduarse, en Västerort, y conservaba el romántico recuerdo de tener constantemente un enjambre de colegas a su alrededor. Llamaba a recursos especiales y estaban allí en pocos minutos.

Cruzó el río sobre el puente de Hammarsbron y se dirigió corriente abajo hacia Kungsgården. Los terrenos rurales de Ådalen se extendían frente a ellos. Inconscientemente, buscaba una colina donde habían clavado una estaca. Hacía mucho tiempo, su padre le había mostrado el punto más al norte al que habían llegado las tierras del rey durante el siglo xiv, cuando el nivel del mar era seis metros más alto y las colinas eran islas. A veces podía ver la estaca y a veces desaparecía en el paisaje, como en ese momento. Hasta allí, pero no más lejos, se había extendido el poder real sueco; el gobernador de Ångermanland había gobernado allí como un brazo extendido del rey.

Desde allí hacia el norte imperaban la naturaleza y la libertad.

Estuvo a punto de contar la historia, pero se contuvo. Ya era bastante malo que con treinta y dos años fuera la policía de más edad como para estar contando historias sobre cada roca y cada estaca.

Su padre también le había mostrado el centro de Suecia, Ytterhogdal, aunque algunos sostenían que se encontraba en Kårböle.

Los buzones aparecieron a un lado de la carretera y Eira se desvió inmediatamente y frenó en la grava.

Aquel lugar tenía algo, transmitía una inmediata sensación de familiaridad. Una ruta del bosque como tantas otras, con la maleza que se extendía sobre la franja central del camino. Las huellas irregulares de ruedas sobre la arcilla endurecida desde hacía mucho tiempo, piñas aplastadas y hojas secas de años anteriores. Se veía una casa discreta desde el camino, restos de un viejo establo en la linde del bosque.

Tenía una marcada sensación de haber pasado por allí en bicicleta, con alguna amiga, seguramente con Stina. No había pensado en ella durante muchos años, pero ahora sentía que estaba allí a su lado. El absoluto silencio cuando entraban en la espesura de este bosque, la falta de aire, era algo prohibido.

—Creo que no entendí el nombre —dijo Eira—. ¿Cómo dijiste que se llamaba?

—Patrik Nydalen. —August sacó su móvil y lo buscó—. Fue él quien llamó, y el difunto se llamaba Sven Hagström.

Allí, detrás de los primeros abetos, habían ocultado las bicicletas. Alto y poderoso, un terreno del bosque que nunca había sido talado. Una emoción que no podía soportar; el corazón le latía con fuerza en la garganta.

—¿Y el hijo? —dijo ella sin respirar—. ¿El que estaba tratando de marcharse?

—Sí, ¿cómo se llamaba? Estaba por aquí…, me parece que no.

Eira tamborileó en el volante. Una, dos veces.

—¿Por qué nadie reaccionó? ¿Es que nadie recuerda nada, joder?

—Disculpa, no lo entiendo. ¿Qué tendría que recordar?

—No me refiero a ti. Comprendo que tú no sabes nada.

Eira dejó que el coche avanzara otra vez, lentamente, mientras se acercaba a los límites del bosque, una oscuridad triste y antigua. El chico sentado a su lado aún gateaba en pañales cuando había ocurrido. Después de algunos años, todos los asuntos policíacos de Norrland fueron administrados por el Centro de Comando Regional, el CCR, de Umeå. No podía esperar que tuvieran en mente hechos de hacía más de veinte años ocurridos en Ångermanland.

Aún menos cuando nunca se había revelado el nombre.

—Puede que no tenga ninguna importancia —dijo ella.

—¿Qué es lo que no tiene importancia?

Eira miró hacia el bosque. Cantos rodados cubiertos de musgo, ramas de arándanos torcidas que se habían abierto paso, ella y Stina recorriendo los senderos delante de esa casa. Ocultas entre las ramas para espiar su prisión. Ver dónde vivía.

Los años pasaban por su cabeza; hizo el cálculo. Habían pasado veintitrés años. Ahora, Olof Hagström tenía treinta y siete, y esperaba en algún lugar junto a la cima de la colina, si el informe era correcto.

Eira esquivó un pozo y se dio con una piedra.

—Olof Hagström cometió hace mucho tiempo un delito grave —dijo—. Se reconoció culpable de una violación seguida de un asesinato.

—No jodas —dijo August Engelhardt—. ¿Ha cumplido condena, entonces? Estoy de acuerdo contigo en que en el CCR deberían haberlo sabido.

—No se encuentra en los registros. Nunca fue juzgado. Ni siquiera fue acusado. Su nombre no fue publicado en ningún lugar; los medios no lo hacían así en ese momento.

—¿Y cuándo ocurrió? ¿En la Edad de Piedra?

—Era menor de edad —dijo Eira—. Tenía solo catorce años.

La investigación había sido cerrada y clasificada, pero aun así, en todo Ådalen, seguramente también en la Costa Alta e incluso Sollefteå, se supo quién era el padre del acusado, que en los medios era llamado “el chico de 14 años”. Fue investigado, fue esclarecido y listo. Los niños pudieron volver a jugar solos. Podían ocultarse bajo una rama y espiar el lugar donde había vivido después de que lo hubieran echado de casa. Ver a su hermana cuando tomaba sol en el jardín, la bicicleta con barra que debió de haber sido suya, la ventana de un asesino. Todo lo que podía haber pasado allí dentro.

Y pensar que parecía como cualquier otra casa.

Eira entró en la propiedad y se detuvo.

Una entre las miles de casas sencillas de madera, desgastadas por el viento y la lluvia, para cuyo mantenimiento en el bosque nadie tenía energía suficiente. La madera roja se había puesto gris y en las esquinas la pintura blanca estaba descascarada.

—Puede que no tenga nada que ver —dijo ella—. Puede ser un caso de muerte completamente natural.

Un pequeño grupo de gente se había reunido junto al montículo de piedras del otro lado del camino. Una pareja joven y amable, cerca de la treintena. Vestidos como turistas de verano, con ropa demasiado blanca, o demasiado cara. La mujer se había sentado sobre una piedra y el hombre estaba tan cerca como solo se le permite a alguien en una relación muy íntima. A algunos metros de distancia, un hombre anciano y rudo, con pantalones de lana arremangados, caminaba aquí y allá y parecía incómodo con la idea de quedarse quieto. Definitivamente, un residente.

Más lejos, en el acceso al garaje, un coche de lujo negro, americano. En el asiento del conductor se veía un hombre corpulento, inclinado hacia atrás. Parecía estar durmiendo.

—Pues sí que han tardado.

El hombre vestido de blanco se alejó del grupo y fue a su encuentro, les dio la mano y se presentó. Patrik Nydalen: fue él quien había llamado. Eira no tuvo que pedirle que volviera a contarlo todo en detalle porque lo hizo voluntariamente.

Eran vecinos durante el verano. Patrik señaló hacia el final del camino. Había crecido allí, pero no conocía mucho a los Hagström. Tampoco su esposa los conocía. Sofi Nydalen se levantó de las piedras. Les tendió una mano delgada, con una sonrisa de preocupación.

El vecino anciano negó con la cabeza. Él tampoco conocía mucho a Sven Hagström, no. Hablaban si se cruzaban en los buzones y se ayudaban para quitar la nieve.

Como hacen los vecinos.

Eira tomó algunas anotaciones y vio que August también lo hacía.

—Creo que está conmocionado —dijo Patrik Nydalen, y señaló hacia el hombre que estaba en el coche americano—. Y quién no lo estaría si ha ocurrido tal y como él dice.

Patrik no había reconocido a Olof Hagström; apenas lo recordaba. Por suerte, había salido muy temprano a correr, antes de que hubiera demasiado tráfico en el camino y para recoger el periódico Dagens Nyheter, al que se habían suscrito durante las vacaciones. De lo contrario, quién sabe qué podría haber ocurrido.

Le había pedido a Olof Hagström que retrocediera y esperara a que llegase la policía.

—He de reconocer que es bastante desagradable estar aquí, pero el teleoperador me pidió que esperara y así lo hice. Aunque han tardado mucho tiempo. —Patrik miró el reloj y mostró con toda claridad lo que opinaba sobre la lentitud de la policía.

Eira podría haberle dicho que solo había dos patrullas para un distrito que se extendía desde la costa hasta la montaña, desde el sur de Härnösand hacia el límite de Jämtland; habría podido hablarle sobre los kilómetros de rutas y la dotación del personal que se concentraba hasta el atardecer porque era la Noche de San Juan, el único día del año, además, en el que se utilizaba un helicóptero porque era geográficamente imposible dirigirse a los dos sitios de celebración, Junsele y Norrfällsviken, al mismo tiempo.

—¿Alguno de ustedes ha entrado en la casa? —preguntó en cambio.

Ninguno lo había hecho.

Su esposa, Sofi, con un vestido de verano de volantes, se había unido más tarde, con café y sándwiches para que Patrik tomara algo; él nunca desayunaba antes de salir a correr. Su manera de hablar carecía de la entonación melódica de Ångermanland. Era de Estocolmo, según dijo, pero le encantaba ese paisaje. No temía al silencio ni a la soledad, que encontraba muy agradables. Pasaban casi todas sus vacaciones allí, en la pequeña granja donde había crecido Patrik; no tenía nada de particular, pero era genuina. Sus suegros eran muy atentos y se mudaban a la cabaña donde tenían el horno para el pan durante los meses de verano para hacerles sitio. En ese momento había ido a la playa con los niños, gracias a Dios. Sofi buscó la mano de su esposo.

El anciano, que se llamaba Kjell Strinnevik y vivía en la casa más cercana al camino, había notado ya el día anterior que Hagström no había retirado el periódico. Y eso era lo único que podía aportar. No había visto al viejo en toda la semana, según recordaba, pero no era de los que cotilleaban a través de las cortinas; tenía suficiente con lo suyo.

—¿Y tú eres la hija de Veine Sjödin, de Lunde? Sí, supe que te habías hecho policía. —Kjell Strinnevik cerró los ojos, en gesto de desaprobación y posiblemente impresionado al mismo tiempo.

Eira pidió a su joven colega que les tomara los datos. Y no porque fuera necesariamente su trabajo, sino porque era más importante escuchar a Olof Hagström y que una policía más experimentada fuera quien se encargara de eso.

La niña de nueve años que había en ella estuvo de acuerdo.

Fue hacia el coche. Un Pontiac Firebird Trans Am, modelo de 1988, según Patrik Nydalen, cuya voz aún resonaba mientras ella se alejaba por la hierba.

—Es un poco extraño que hablara sobre el modelo del coche cuando acababa de encontrar a su padre muerto. Pero quién sabe cómo reaccionaría uno. Mis padres y yo tenemos una buena relación, mi padre nunca podría aparecer así, tirado…

El jardín estaba descuidado, pero no cubierto de maleza; el césped estaba amarillento a causa de las primeras sequías de verano. Alguien lo había cuidado hasta hacía poco. Hasta hacía un año, más o menos.

Un perro negro puso las patas sobre las ventanillas y ladró. El hombre miró hacia arriba.

—¿Olof Hagström?

Ella colocó la identificación frente a sus ojos. Eira Sjödin, asistente policial de Kramfors, área de investigación de Ångermanland sur.

Cuando bajó la ventanilla, parecía que el brazo le pesaba.

—¿Puede contarme qué ha ocurrido? —preguntó ella.

—Él simplemente estaba allí.

—¿En la ducha?

—Mmm.

Olof Hagström bajó la mirada hacia el perro, que hurgaba en una bolsa rota de hamburguesa tirada en el suelo. Eira se esforzaba por escuchar lo que murmuraba. Que había pensado llamar a la ambulancia. Que no tenía buena señal en el móvil. Que no quería escaparse, solo llegar al camino.

—¿Su padre vivía solo?

—No lo sé. Tenía al perro.

Quizás fue el olor lo que la hizo sentirse mal, el de alguien que no se había duchado en varios días, el del perro sucio que rebuscaba entre los restos de comida en el suelo, o tal vez la idea de que debajo de las marcas de los años se ocultaba un hombre que había violado a una niña de dieciséis años y la había estrangulado con una rama antes de arrojar su cuerpo al río.

A la deriva por las corrientes, hacia la inmensidad y el olvido del mar de Botnia.

Eira se irguió e hizo unas anotaciones.

—¿Cuándo lo vio por última vez?

—Fue hace mucho tiempo.

—¿Tenía alguna enfermedad?

—No hablaba con él… No sé nada.

Los ojos eran pequeños y profundos en su rostro redondo. Cuando la miraba, fijaba la vista en algún lugar debajo de la mandíbula. La perturbó que se estuviera fijando en sus pechos.

—Necesitamos entrar en la casa —dijo ella—. ¿Está abierta?

Retrocedió rápidamente cuando se abrió la puerta del coche. Su colega se percató del movimiento y llegó enseguida, pero Olof Hagström no salió del vehículo. Solo se inclinó hacia delante para poder señalar.

Una piedra redonda junto al porche, que se diferenciaba de todas las demás piedras. Eira se colocó los guantes. Era tan mal escondite como una maceta en la entrada o en una pantufla rota. La gente realmente creía que los ladrones eran tontos de remate, aunque rara vez lo son.

—¿Qué opinas? —dijo su compañero en voz baja.

—De momento nada —dijo Eira, y abrió la puerta.

—Puaj, joder.

August se tapó la nariz con una mano cuando entró. Olía a mierda de perro. No había demasiadas moscas; solo mucha basura en el vestíbulo que continuaba por el dormitorio, cajas con periódicos y botellas que se habían acumulado, cortasetos y cortadores de césped, recipientes de hojalata y pura chatarra. Eira respiraba por la boca; había visto cosas peores. Una vez entró en casa de alguien que había estado encerrado medio año.

Desde que era policía, la violencia era algo con lo que podía lidiar, pero no con la soledad. Le llegaba al alma. Cabañas como esta, donde la vida terminaba sin que nadie lo supiera.

Dio un par de pasos para entrar en la cocina, cuidando dónde ponía los pies. El perro se había revolcado en sus propias heces. Había envases de comida rotos, masticados.

Eira deseaba ser ese tipo de policía que podía observar un lugar e instintivamente saber lo que había ocurrido, pero no lo era. Ella se las arreglaba con su propia meticulosidad. Observando, documentando, cotejando un detalle con el otro.

Restos de café que se habían secado en la taza. Un plato vacío con migas de un sándwich a medio comer. El periódico que estaba abierto en la mesa de la cocina del lunes anterior. De hacía cuatro días. Lo último que Sven Hagström había leído en su vida fue un artículo sobre el robo a una de las cabañas de verano en la zona. Los culpables eran posiblemente unos criminales locales que había salido otra vez de ronda. Era algo que ella sabía, así como que el botín posiblemente estaba en un granero en Lo, mientras los medios especulaban sobre bandas criminales provenientes del otro lado del mar Báltico.

August Engelhardt iba detrás de ella cuando continuaron hacia el baño. “Te acostumbras”, pensó Eira. “Ocurre más rápido de lo que crees”.

Se había formado un pequeño lago alrededor de la puerta abierta.

Había algo inefablemente triste en lo que encontraron. El hombre parecía vulnerable, encogido en su propia desnudez. La piel blanca recordaba al mármol.

Antes de que Eira regresara a su casa de Ådalen, el invierno anterior, había investigado el caso de una persona que había estado en la bañera durante dos semanas en un apartamento de Blackeberg. La piel se le desprendía cuando los técnicos lo trasladaron.

—¿No vamos a esperar al forense? —dijo August detrás de ella.

Ella no se preocupó en responder. “¿Tú qué crees? Si lo hiciéramos, si no fuera tarea nuestra, ¿por qué iba a estar yo inclinada con las narices frente al rostro de un cadáver de hace varios días?”. Sentía el vapor que comenzaba a subir, la podredumbre que se elevaba cuando el agua dejó de correr.

Eira giró con cuidado la silla. Era como las que solían usarse en los hospitales para duchar a quienes tenían riesgo de caerse, de acero y de plástico. El trasero se había deslizado por el hueco del asiento.

Ella se puso en cuclillas frente al cuerpo para poder ver el abdomen y el tórax. No había sangre; sin embargo, la herida era profunda. Un corte abrupto en la parte superior del abdomen. Podía ver los bordes de la herida y una parte del interior del cuerpo.

Sintió un pequeño mareo cuando se incorporó.

—¿Qué piensas? —preguntó su compañero cuando regresaron a la sala.

—Una única herida —dijo Eira—. Según lo que he podido ver.

—¿Profesional, quieres decir?

—Quizás.

Eira examinó la puerta. No había ninguna marca visible.

—¿Crees que fue alguien que lo conocía? —dijo August, y regresó hacia la ventana que daba a la rampa de salida, donde estaba aparcado el coche americano—. Alguien que pudiera entrar. No parece haber ninguna huella de que hayan forzado la entrada, pero quizás sabían dónde estaba la llave.

—Si hubiera ocurrido el lunes —dijo ella—, él habría salido a recoger el periódico. La puerta principal pudo haber quedado sin llave. Y el cerrojo del baño es fácil de abrir con un cuchillo y un destornillador si hubiera estado cerrado. Pero ¿por qué haría eso si vivía solo?

—Mierda.

August corrió hacia el vestíbulo y salió. Eira lo alcanzó en el porche. Olof Hagström ya no estaba en el coche. La puerta delantera estaba abierta.

—No lo podía ver desde la ventana —dijo su compañero—. Solo vi el coche vacío. No puede haber llegado lejos, no con ese físico.

¿No les había pedido a los vecinos que regresaran a casa? De todos modos, Kjell Strinnevik no les había hecho caso y podían estar agradecidos. Estaba a unos metros en el camino. Señalaba hacia el bosque y hacia el río.

—¿Hacia dónde se fue?

—Dijo que iba a orinar.

Rodearon la casa. Olof Hagström no estaba. El acantilado descendía abruptamente, el bosque era denso y verde; nuevos brotes después de una tala de hace veinte años, frambuesa y adelfilla. Eira pedía refuerzos mientras se apresuraba a seguir por el camino más despejado del precipicio; corrían tan rápido como podían entre piedras y matorrales.

—Ha sido un error —dijo Eira—. No creí que pudiera haber un intento de fuga.

—¿Y entonces por qué nos esperó, si es eso lo que hizo?

Eira maldijo cuando las ramas de un árbol caído le rasparon el tobillo.

—Bienvenido a la realidad —dijo ella—. Aquí nada tiene lógica.

Primero vieron al perro entre las ramas de los abedules, a unos metros en el agua. Luego al hombre. Estaba sentado sobre un tronco junto a la orilla del río, completamente inmóvil. Su colega caminaba entre ortigas de un metro de alto. Algunas gaviotas volaban en lo alto y gritaban.

—Debemos pedirle que nos acompañe —dijo August Engelhardt.

Olof Hagström miraba al vacío en dirección al agua. El reflejo del cielo se quebraba en pequeños fragmentos que el viento ondulaba sobre la superficie.

—El bote solía estar amarrado aquí —dijo él—, pero evidentemente ya no está.

—No, mamá, la Noche deSan Juan fue ayer —dijo Eira por tercera vez mientras cerraba las tapas de los frascos de arenque—. Ya te dije que la celebraríamos hoy.

—Sí, claro, no pasa nada.

Eira les quitó los plásticos a los filetes de salmón y los puso sobre la mesa, y cortó las cebolletas. Le había pedido a su madre que se sentara a lavar las patatas. Participación. Confianza. Eran importantes para seguir adelante con la vida.

—¿No hemos comprado más patatas? —murmuró Kerstin Sjödin—. No sé cómo va a haber para todos.

—Seremos solo tú y yo —dijo Eira.

Por la ventana vio la maleza en el campo de patatas y las hojas marchitas. No le había dicho que las patatas frescas venían del supermercado.

—Pero ¿y Magnus? ¿Y los niños?

Envolver la realidad con algodón para embellecerla difícilmente era una buena manera de lidiar con una demencia en aumento.

—Lo he invitado pero no vendrá —dijo Eira.

Magnus no estará presente de ninguna forma.

Lo primero era mentira. No había llamado a su hermano. El resto era verdad. Lo había visto en la plaza de Kramfors hacía algunas semanas.

—Entonces, ¿no tiene a los niños el fin de semana?

Paró un momento de lavar las patatas. La mirada de su madre se llenó de pesadumbre. Sus manos se relajaron en el agua llena de tierra.

—Este fin de semana no —dijo Eira.

Sus sombras cubrieron la mesa, puesta solo para dos. El arreglo con flores de verano y ranúnculos se veía infantil.

“Pero yo estoy aquí”, quería decir Eira, a pesar de que sabía que no era de ayuda.

—¿Recuerdas a Lina Stavred? —dijo, en cambio, mientras hervían las patatas y comían unas fresas.

Abrió una cerveza para cada una, una lager para su madre y una IPA para ella, de la nueva cervecería de la finca Nässom. Había que apoyar como fuera a los valientes que querían comenzar un negocio en la zona.

—Ya sabes, la chica que desapareció.

—No, no me acuerdo.

—Sí lo recuerdas, mamá. Fue el verano de 1996; tenía solo 16 años. Ocurrió junto a Marieberg, en el camino que rodea el río, debajo de la enorme construcción y el aserradero, donde también estaba la casa de baños de los trabajadores.

Estaba cansada de nombrar lugares. Significativos y concretos, cosas que su madre reconociera de antes y le sirvieran de referencia. Su abuela había trabajado junto al aserradero en los años sesenta, antes de que lo cerraran; la primera casa de la infancia de su madre estaba cerca. Eira se dio cuenta de que casi todo en esa zona podía describirse como viejo e inexistente. El recuerdo de lo que había sido.

—Había una amiga tuya allí en el pueblo, Unni, que tenía alquilado un apartamento en los antiguos barracones de los trabajadores, que se llamaban Höga Nöjet. Recuerdo que venía de visita, vivía sola y se quedaba a dormir con nosotros esos días.

—Sí, sí, no estoy senil, aunque tú lo creas. Se mudó de allí… ¿cuándo fue eso? Conoció a un músico de jazz en Sundsvall. Algunas mujeres no se las arreglan solas.

Kerstin pinchó una patata con el tenedor. Estaban perfectas, tiernas pero sin deshacerse, como si ella tuviera un cronómetro interno. Aún existían esos momentos, pensó Eira, aún queda mucho de ella.

—Tenía catorce años —continuó Eira—, ya sabes, el que lo hizo; regresó a Kungsgårn. Lo conocí ayer.

—Oh, vaya.

Su madre echó mantequilla derretida sobre una patata y la mezcló con la crema agria; luego comenzó a comer a grandes bocados. Mezcló arenque y salmón, y los devoró con un ansia exagerada. La avidez por la comida se debía a la enfermedad. Quizás hubiera olvidado que había comido hacía unas horas y tenía miedo de no volver a comer, de perder el control de su propia supervivencia.

—No comprendo por qué liberaron a alguien así.

—¿Conoces a Sven Hagström?

Se quedó en silencio. Masticando.

—¿Quién dijiste?

—El padre de Olof Hagström, el padre del asesino de Lina. Aparentemente, ha estado viviendo en Kungsgårn todos estos años.

Su madre apartó la silla y se levantó; comenzó a buscar algo en el frigorífico.

—Sé que guardé una botella y ahora no está aquí.

—Mamá. —Eira señaló el licor que estaba en la encimera. Aguardiente de ajenjo. Ya se habían tomado un chupito. Sirvió otro.

—Feliz Navidad —dijo Kerstin, y bebió.

Parecía que el color de sus ojos había cambiado con la enfermedad; el azul se volvía más pálido cuando perdía noción del tiempo y brillaba intensamente cuando recordaba algo. Justo en ese momento estaban muy azules.

—Ayer encontraron muerto a Sven Hagström —dijo Eira—. Me pregunto qué tipo de persona era. En quién se convirtió después de algo así. Era su único hijo.

—¿Era familiar de Emil Hagström?

—No lo sé. ¿Quién es?

—¡El poeta! —Los ojos volvieron a un tener un matiz intenso. Por un momento, Kerstin Sjödin pareció igual de brusca y segura que antes—. Tienes que conocerlo, aunque no leas libros.

Alcanzó la botella y se sirvió otro trago. Eira cubrió su vaso y sintió la tentación de decirle que sí leía libros, o, en todo caso, los escuchaba a veces cuando salía a correr, con ganas y a toda velocidad.

—Sven Hagström —repitió en cambio, y recordó los hechos fundamentales del día anterior mientras esperaban a los investigadores de turno—. Nació en 1945, como papá. Se mudó a Kungsgårn con sus padres en los años cincuenta; es muy posible que os hayáis encontrado alguna vez. Trabajaba seleccionando madera en Sandslån antes de que cesara el transporte fluvial y jugó al hockey algunas temporadas…

—No, no lo conozco. —Kerstin se bebió de nuevo el vaso entero, tosió y se secó la boca con la servilleta. Un nerviosismo vagaba en su mirada—. Y tu padre tampoco. Ninguno de los dos lo conocía.

—Entré en su casa —continuó Eira, sin saber con certeza por qué se empecinaba en un interrogatorio inútil y, en términos policiales, cuestionable.

Quizás se debía al enfado por no obtener respuestas, o bien a un sentimiento de revancha por lo que sabían y murmuraban cuando era niña. De todos modos, aunque no respetara la confidencialidad, lo olvidaría pronto.

—Tenía muchos libros en su casa, casi toda una pared llena. Quizás pedía préstamos al bibliobús. Cuando lo conducías tú, solías recordar lo que le gustaba leer a cada uno, buscabas y les dabas precisamente lo que querían. O quizás recuerdes a Gunnel Hagström, su esposa. Se divorciaron después del asesinato de Lina, después de que se llevaron a Olof.

Su monólogo fue interrumpido por el teléfono. Era una llamada de trabajo. Cogió el móvil y salió hacia el pasillo. Durante los preparativos del almuerzo veraniego, había luchado contra el deseo de llamar a la comisaría y preguntar. Ya habían pasado las primeras veinticuatro horas, el límite para mantener a alguien bajo arresto. Olof Hagström podía haber quedado libre. O no.

—Hola —dijo August Engelhardt—. Pensaba que quizás querías saber lo que ha pasado. Si es que no sientes mucho aprecio por tu tiempo libre, claro.

—¿Lo han detenido?

—Sí, así es. Tenemos tres días.

—¿Tenemos? —repitió.

Una investigación de homicidio no era algo que fuese a permanecer sobre su regazo por demasiado tiempo; volaba con la velocidad del viento hacia Sundsvall, a la Unidad de Delitos Violentos. Al principio, convocaban a todos los recursos posibles: abogados criminalistas, la policía local, investigadores privados, incluso aspirantes que pudieran trabajar horas extras para asegurarse de analizar lo más urgente; pero el trabajo más importante debía hacerse a cien kilómetros al sur, en la playa de piedra junto a la costa. Ella misma había dudado un momento con el teléfono en la mano aquella mañana. Iba a ofrecerse como voluntaria cuando sonó una alarma en la cocina y tuvo que dejar el teléfono para sacar el pastel de queso del horno, y después de ver el arreglo de flores que su madre había armado, no se atrevió a volver a retrasar la celebración de la Noche de San Juan.

—¿Tienen algo más? —dijo Eira, y se hundió en la hamaca. Esta crujió y puso los pies en el suelo para detener el movimiento.

—No mucho más que ayer —respondió August—; están esperando los datos que aporten los operadores de telefonía móvil, el de ferrocarriles y las cámaras de tráfico, pero ha sido suficiente para detenerlo. Riesgo de obstaculizar la investigación y de fuga.

— ¿Ha hablado?

—Sigue negándolo. Lo llevan a Sundsvall mañana temprano y continuarán allí el interrogatorio.

“Para que el jefe de la investigación llegue a casa a tiempo a cenar con su familia”, pensó Eira.

Imaginó a Olof Hagström en la estrecha sala: cómo la llenaba con su presencia durante el interrogatorio que ella misma había conducido el día anterior.

La tensión que generaba saber lo que había hecho. Un asesino podía actuar con ira y pánico. La violación era otra cosa. No podía permitir que su mirada la provocara cuando él finalmente la miró. Su respiración. Las manos enormes que descansaban sobre la mesa. Eira había fijado la mirada en su enorme reloj de pulsera analógico, con brújula y otras muchas funciones, uno de esos que rara vez se veían ya, mientras la manecilla de los segundos avanzaba firme a la espera de que él respondiera.

El interrogatorio seguía un estricto protocolo. Si el sospechoso comenzaba a hablar libremente, debía interrumpirlo para que no dijera demasiado antes de que llegara un abogado defensor. Con Olof Hagström no había sido un problema. Mantuvo la boca cerrada mientras Eira le informaba de sus derechos, por qué estaba allí, de qué era sospechoso. Luego la pregunta más importante: ¿cómo se declaraba respecto de lo que había pasado?

Ella había interpretado su silencio como algo absurdo, casi agresivo. Se vio obligada a preguntar otra vez. El murmullo que siguió fue incomprensible y repetitivo como una plegaria.

Yo no lo hice.

Yo no lo hice.

¿Cuántas veces lo había repetido?

—Gracias por llamar —dijo Eira, y mató un mosquito que le estaba devorando el tobillo.

Se columpió un momento en la hamaca. Escuchó el crujido del viento, el murmullo desde alguna terraza. La voz de su madre desde dentro, preocupada y débil.

—¿Hola? ¿Hay alguien ahí?

Las palabras le perseguían. Las voces se filtraban en su celda, entraban en su cabeza, especialmente la voz de esa mujer, tenaz e invasiva, e invasiva, que quería hurgar en él.

Hurgar en cosas que seguro que le importarían un bledo.

¿Cómo se declara?

Bla, bla, bla.

Olof deambulaba por la celda, cinco pasos hacia un lado, cinco pasos hacia el otro; no era más que un animal enjaulado. Era como regresar a lo que había ocurrido, a pesar de que había sido hacía mucho tiempo. Entonces había estado en un cuarto especial, en el lugar a donde llevaban a jóvenes como él, pero al fin y al cabo era igual. Estaba encerrado. Recibía el almuerzo y la cena en una bandeja. La comida no era tan mala, filete con salsa y patatas. Pero faltaba el aire y el calor le hacía sudar más de lo normal. El hoyo del que le dijeron que podía beber agua apestaba a orina. Querían que la bebiera. Que afirmara que había matado a su propio padre.

Como si hubiese tenido un padre.

Era más fácil callar delante del policía de Sundsvall. Los hombres entendían el silencio. Sabían que había fortaleza en quien no parloteaba innecesariamente. Una lucha sobre quién cedía primero. Se medían las fuerzas. Quién era el más grande, de qué era capaz.

Olof se acostó otra vez en el suelo. No era agradable, pero estaba mejor allí. La litera era muy estrecha para su cuerpo. Miraba hacia el techo. Se veía una franja de cielo a través de la ventana. Si entornaba los ojos, aparecía el viejo cuerpo de su padre y se daba cuenta de todos los años que habían pasado.

Su padre, que salía de la ducha e iba hacia él.

En mi familia no se miente. ¿No es lo que te he enseñado? Un hombre se hace responsable de sus actos.

Y llegaba el bofetón.

Ahora di la verdad, mierdecilla.

En la cabeza estaba la voz de su padre de joven; no había decrepitud ni debilidad.

Están allí fuera esperando. ¿Saldrás como un hombre o debo llevarte yo? ¿Y bien? ¿Cuánto tendrá que avergonzarse tu madre de ti? ¿No tienes piernas para andar? Sal de una vez, me cago en la hostia…

No recordaba la voz de su madre. Recordaba estar sentado en el asiento de atrás de un coche y que, al darse vuelta, vio como desaparecía su casa por la ventanilla trasera. No había nadie fuera.

Olof mantenía los ojos abiertos.

Las nubes volaban rápido. Una parecía una nave espacial, y había un dragón o un perro. ¿Qué habían hecho con el perro? ¿Lo habían matado, lo habían encerrado en alguna perrera? Pensó también en el coche. Que aún estaba allí, en la casa, o quizás también se lo habían llevado, como se habían llevado su móvil y su carnet de conducir y la ropa que tenía puesta. No quería pensar qué diría su jefe. Cuántas veces debía de haberle gritado ya al contestador automático preguntando qué había hecho con el Pontiac. O quizás había celebrado la Noche de San Juan pensando que su coche llegaría en algún momento. Olof siempre había sido cuidadoso cuando trabajaba conduciendo; por eso tenía una buena puntuación. Y además no le había dicho una palabra a la policía acerca de cuál era el destino del Pontiac; solo que se lo había comprado a un particular en Harad. Eso es lo que les había dicho, aunque, técnicamente, no con su dinero.

Pero tendría que abandonar los viajes. Era el mejor trabajo que había tenido, estar en las carreteras completamente solo, mejor que el aserradero o el almacén. En esos dos lugares, alguien siempre iba detrás de él y lo controlaba todo. Lo juzgaba y le daba órdenes de una forma que lo llevaba a hacer las cosas mal.

Finalmente cerró los ojos. Aporrearon la puerta. El guardia fue directo donde él estaba. Olof rodó sobre sí mismo y se apoyó sobre los codos.

—¿Qué ocurre ahora?

El guardia era un tipo enorme con la cabeza rapada y músculos como los de Schwarzenegger. Sonreía; al menos eso parecía. Se reía de él. Olof estaba acostumbrado a que la gente lo observara.

—Puedes quedarte con esa ropa —dijo el guardia.

—¿Qué quieres que haga si no? ¿Ir desnudo a las letrinas?