Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

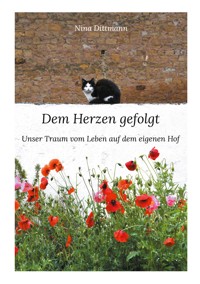

Ein naturverbundenes Leben auf dem eigenen Hof - davon hatten wir schon lange geträumt. 2019 haben wir uns diesen Traum erfüllt und einen alten Bauernhof im Nordpfälzer Land gekauft, auf dem wir unsere bereits im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet begonnene Selbstversorgung mit artgerechter (Nutz-)Tierhaltung, Schaffung spezieller Habitate für Wildtiere und Flächenbewirtschaftung nach den Prinzipien der Permakultur auf breitere Füße gestellt haben. Schritt für Schritt verwirklichten wir nach den dringendsten Sanierungsarbeiten unsere Vision einer Nutztierarche mit Museumshof und Direktvermarktung. Eine spannende Zeit - bis wir durch die globale Entwicklung der letzten Jahre an Grenzen stießen, die unseren Traum massiv bedrohten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Unser Traum vom Leben auf dem Lande

Eine Herzensentscheidung

Raum für die Natur

Von wegen dummes Huhn!

Lamalpakas und andere Hoftiere

Selbstversorgung ohne Stress

Permakultur und Ressourcenschonung

Endlich starten im Garten

Der Hof erwacht zu neuem Leben

Junges Gemüse und Frühlingsgefühle

Gärtnerglück

Geschenke des Sommers

Vorausschauend gärtnern

Herbstzauber

Winter kehrt ein

Nachhaltige und genussvolle Weihnachten

Winterruhe

Es geht wieder los!

Niemand hätte je gedacht…

Unser Traum vom Leben auf dem Lande

Ein naturnahes, ausgewogenes Leben mit gesunder Ernährung und glücklichen Tieren – davon hatten wir schon sehr, sehr lange geträumt. 2019 haben wir uns diesen Traum erfüllt und einen alten Bauernhof im Nordpfälzer Land in der Nähe der Nahe in Rheinland-Pfalz gekauft. Der Zeitpunkt war ideal: Die Kinder gingen bereits ihre eigenen Wege und mein Mann und ich waren nicht mehr ortsgebunden. Das Arbeitsleben lag hinter uns, ein neuer Lebensabschnitt konnte beginnen. Wir wollten mehr als uns ausruhen, wir wollten nochmal etwas aufbauen. Mit dem Hof wollten wir unsere schon seit Jahren immer weiter ausgedehnte Selbstversorgung auf breitere Füße stellen. Bis dato wohnten wir in einem Reihenhaus im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet mit nicht einmal 100 qm Gartenfläche, dennoch hatten wir es über Jahre geschafft, auf nach und nach angepachteten Grundstücken in der Nähe eine „dezentrale Minifarm“ aufzubauen. Wir hatten eine kleine Streuobstwiese, bauten etwas Gemüse in einem Pachtgarten an und hielten auf ehemals verwilderten Weideflächen in ganzjähriger Freilandhaltung Geflügel, Schafe und zeitweise sogar Schweine. Damals war unser Hobby bereits mit sehr viel Idealismus verbunden. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder wenn es sein musste mit dem Auto liefen oder fuhren wir täglich die verschiedenen Stücke ab, um unsere Pflanzen und Tiere zu versorgen. Außer unserer Garage und dem üblichen Gartenhüttchen hatten wir keine Unterstellmöglichkeit oder Lager für Futter, Einstreu oder Gerätschaften. Wasser fuhren wir mit Kanistern und Fässern zu unseren Tieren und gerade im Winter war die tägliche Runde oft eine Herausforderung im Kampf gegen Matsch und Eis.

Trotzdem war es eine schöne Zeit, denn unser unkonventioneller Weg zu einer stadtnahen Selbstversorgung war ein gelungener Ausgleich zu den oft anstrengenden beruflichen Herausforderungen. Wir denken gern an die vielen Abende zurück, an denen wir körperlich müde, aber hochzufrieden auf einem alten Baumstamm oder einer Bank an einem der Weidezäune saßen und auf artgerecht gehaltene Tiere blickten, die bei untergehender Sonne ihrer jeweiligen Lieblingsbeschäftigung nachgingen und uns ihre Ausgeglichenheit nur allzu deutlich demonstrierten. Manchmal zum Beispiel lagen die Schweine ausgestreckt und aufgereiht in ihrem Koben und beobachteten das emsige Gründeln der benachbarten Enten und Gänse. „Schweinetheater“ haben wir die malerische Szenerie gern genannt, denn tatsächlich sah es so aus, als ob die Schweine sich von unserem Geflügel unterhalten lassen wollten.

Und wir genossen jedes Stück eigener Produktion: Gemüse von ökologisch bewirtschafteten Beeten, Beeren von selbst gesetzten Sträuchern, Eier zunächst von Wachteln, später dann auch von Hühnern und Enten, Obst von wieder in Form gebrachten alten Hochstammbäumen und Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren. Über die Jahre entwickelten wir viele Lager- und Konservierungsmöglichkeiten für unsere Ernte und Einkäufe im (Super-)Markt wurden spürbar immer weniger.

Dennoch war es so, dass wir immer davon träumten, eines Tages alles „unter einem Dach“ ohne weite Wege zu haben und begannen mit der Suche. Wir wünschten uns keinen Aussiedlerhof mit riesigen Ländereien, sondern eher ein Ensemble von geeignetem Wohnhaus mit einigen kleinen Ställen und dem ungewohnten Luxus von Platz um das Haus herum. Schneller als wir geglaubt hatten, fanden wir einen alten Hof, landschaftlich sehr schön in einer kleinen Ortschaft gelegen und in einer noch akzeptablen Entfernung zu Familie und Freunden. Ein echter Glücksfall für uns, auch wenn es enorm viel zu tun gab.

Der Hof stand knapp zwei Jahren leer, Scheunen und Stallungen waren seit mehr als 10 Jahren unbewirtschaftet. Ein Jahr lang krempelten wir die Ärmel ordentlich hoch. Wir rissen ab, räumten, schleppten, fuhren ladungsweise Altholz, Bauschutt und Müll weg, strichen die Wände, verlegten Böden und brachten das Außengelände wieder in Schuss. Für den Kraftakt wurden wir reichlich belohnt: Der Hof wurde von Monat zu Monat schöner und wohnlicher. Zuerst konnten unsere Tiere in geräumte und saubere Ställe umziehen, einige Monate später waren dann auch die Wohnräume zumindest teilweise bezugsfertig.

Das Grundstück war aufgrund des langen Leerstands verwildert. Meterlange Brombeerranken, efeuüberwucherte Beete und Totholz ließen nur noch erahnen, dass sich hinter dem Haus mal ein ansehnlicher Garten mit riesiger Nutzfläche befunden hatte. Die Rodung der Brombeeren war eine der ersten Aktionen, die wir angingen, noch bevor wir auch nur einen Handschlag im Haus taten.

Die Möglichkeit, eine Fläche mehr oder weniger neu gestalten zu dürfen, sahen wir als Geschenk an. Von Anfang an schwebte uns ein Garten nicht nur für uns, sondern auch für möglichst viele heimische Lebewesen vor. Wir wollten Räume für die Tiere neu schaffen oder bewahren, die über die Jahre des unkontrollierten Wachstums bereits ein Zuhause auf dem Grundstück gefunden hatten: Wildbienen, Schmetterlinge und unzählige andere Insekten, Eidechsen und sogar Ringelnattern. Ein Biotop vor der Haustür.

Schritt für Schritt fanden wir nach den nötigsten Sanierungsarbeiten die Zeit, unsere Selbstversorgung wieder aufzubauen. Wir pflanzten an, begannen mit Brotbacken, mit Käseherstellung und der Verarbeitung saisonaler und am liebsten natürlich eigener (Anbau-)Produkte. Vieles lief wieder an wie vorher, einiges lernten wir durch die besseren Möglichkeiten in Bezug auf Platz, Wasser und Strom dazu.

Wildlebende und domestizierte Tiere fanden ein Zuhause bei uns, wir richteten ein kleines Verkaufsstübchen für Eier und Überschüssiges von unseren Beeten ein, bauten zwei kleine Museen über die Geschichte der örtlichen Eisenbahn und über das frühere Bauernleben auf und öffneten unseren Hof von Zeit zu Zeit für kleine Veranstaltungen.

Eine spannende Zeit – bis wir durch die globale Entwicklung der letzten Jahre immer wieder an Grenzen stießen, die unseren Traum massiv bedrohten.

Die Jahre als Selbstversorger, Museumskuratoren, Tierhalter und Gastgeber auf dem eigenen Hof waren so abwechslungsreich und spannend, dass ich mich entschieden habe, unsere Geschichte aufzuschreiben.

Eine Herzensentscheidung

Natürlich hatten wir beim Kauf des Hofes zunächst Angst vor unserer eigenen Courage. Alles andere wäre blauäugig gewesen.

Er stammte aus dem Jahr 1860, verfügte über ein großes Wohnhaus, Nebengebäude und mehr als 3300 Quadratmeter Grundstück. Mehr als einmal hielt jemand aus dem Dorf an. „Da haben Sie sich ja ganz schön was vorgenommen“, lautete regelmäßig die Eingangsfrage. „Mit wie vielen Leuten wollen Sie denn hier einziehen? Das ist ja ein Haufen

Arbeit, der da auf Sie wartet!“

Unsere zögerliche Antwort, dass wir es zu zweit vorhatten, wurde regemäßig mit einer Mischung aus perplexem Erstaunen und einer ordentlichen Portion Skepsis quittiert, die uns anfangs sehr verunsicherte. Hatten wir uns wirklich zu viel vorgenommen? War das Anwesen ein Fass ohne Boden und wir verträumte Idealisten aus der Stadt? Tatsächlich war die Übernahme eine Herkulesaufgabe, schon aufgrund des langen Leerstands. Im Wohnhaus war die Haustechnik veraltet, teilweise fanden wir noch stoffummantelte Elektrokabel in den Wänden vor und natürlich die obligatorischen Porzellan-Sicherungen einer heutzutage nicht mehr zulässigen Elektroversorgung.

Klar war aber, dass keine Kernsanierung erforderlich sein würde. Dach, Fenster, Wasserleitungen und Heizung waren zwar ebenfalls veraltet, ihr Zustand war jedoch nicht so schlecht, als dass der sofortige Austausch nötig sein würde.

Das Urteil eines örtlichen Gutachters war eine elementare Entscheidungshilfe für den Kauf, denn unsere Herzen hatten sich schon für das Projekt entschieden. Bei mehreren Begehungen sahen wir nicht die verwitterten, holzwurmbefallenen Balken und Fensterrahmen, die teils feuchten Wände mit abgeplatztem Putz oder den verwilderten Garten, sondern fertige Räume und ihre Bestimmung. Hier würde ein kleines Lädchen eingerichtet werden, dort eine Sitzecke und an anderer Stelle Lagerkapazitäten. Die unüberschaubare Arbeit schreckte uns nicht ab, eher wollten wir auf der Stelle mit ersten Aufräumarbeiten anfangen.

Schon bei der ersten Besichtigung hatte ich eine Vision, der Hof sprach mich im Inneren an. Als mein Mann hinterher vorsichtig feststellte, dass das Anwesen ja doch ziemlich groß sei, guckte ich ihn erstaunt an und erwiderte fest überzeugt: „Nö, finde ich nicht. Wieso?“. Ich hatte nicht die Spur eines Zweifels, dass wir das Projekt nicht stemmen könnten, zumal wir als „Macher“ schon sehr lange ein gutes und eingespieltes Team waren.

Neben aller Begeisterung war trotzdem eine Portion Verunsicherung und Zweifel vorhanden. „Das ist eine Nummer zu groß für euch“ und „so ein alter Hof ist ein Groschengrab“ meldeten sich innere und tatsächliche Stimmen, die uns naturgemäß in der Kaufentscheidung zögern ließen. Sie zu überhören wäre naiv gewesen. Wir besprachen uns immer und immer wieder, rechneten die Finanzierung durch und kalkulierten die dringend notwendigsten Ausgaben. Als wir jedes Mal gemeinsam feststellten, dieses riesige Projekt stemmen zu können, folgten wir unseren Herzen und trauten uns den großen Schritt in ein neues, spannendes Leben.

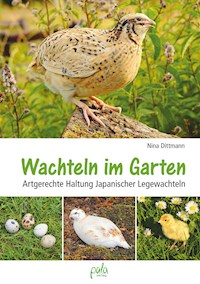

Damals war die Welt noch eine andere: Covid-19 gab es noch nicht und Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine mit seinen weltweiten Konsequenzen war für die meisten Menschen (und auch für uns) außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Die Zinsen für Kredite waren unter einem Prozent, Lieferengpässe und Handwerkermangel waren kein Thema und unsere Erfahrungen mit Veröffentlichungen und Präsentationen rund um seltene (Nutz-)Tiere und Selbstversorgung gaben uns das Vertrauen, den Weg weiter gehen zu können. Bis dato hatte ich zwei Bücher über artgerechte Tierhaltung geschrieben und betrieb einen für mich erfolgreichen Blog zu naturnaher Lebensführung. Sogar ins Fernsehen hatten es unsere Projekte zweimal geschafft. Über unsere stadtnahe Selbstversorgung schrieb ich Artikel für verschiedene Zeitschriften und in regelmäßigen Abständen empfingen wir Besuchergruppen für Rundgänge über unsere Grundstücke.

Genau das wollten wir in größerem Stil weiterleben und schlugen mit dem Kauf zu. Uns schwebte eine kleine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier vor. Ein einladender Ort mit seltenen Tieren und Pflanzen, in der sich Besucher umschauen, informieren und wohlfühlen konnten.

Anfangs war an eine Übernachtung im Haus nicht zu denken. Beinahe täglich fuhren wir die etwa 160 Kilometer, räumten auf und schafften zunächst Wagenladungen alter Baumaterialien, die beim besten Willen nicht mehr zu gebrauchen waren, zum Wertstoffhof. Schon seit Jahren fuhren wir einen kleinen Dacia-Pickup aus Rumänien, nicht vergleichbar mit den schweren Allradfahrzeugen, die so oft durch die (Stadt-)Straßen brausen. Ich liebte dieses Auto! Manche Frauen gönnen sich ein Zweisitzer-Cabrio, ich bin mehr der Zweisitzer-Pritschenwagen-Typ. Was dieses Auto schon alles transportiert hatte: Umzugsgüter, Wasserfässer, Heu- und Strohballen, Grünschnitt und sogar ganze Hütten hatten wir damit von A nach B geschafft. Beim Aufräumen des Hofes war es eines unserer wichtigsten Einsatzmittel.

Wir kratzten die Tapeten ab, rissen Wand- und Deckenverkleidungen herunter und entfernten alte Teppichböden. Heute frage ich mich, wo wir die viele körperliche Kraft dafür hergenommen haben. Sicher waren es Vorfreude und Dopamin, jenes Glücks- und Motivationshormon, das ungeahnte Energien freisetzt. Trotz müder Muskeln trieb es uns direkt wieder auf unsere Baustelle, denn wir sahen täglich Fortschritte, gerade wenn es mit Unterstützung von Freunden zügig voranging im Abriss und Rückbau. Gleichzeitig achteten wir darauf, authentische Bausubstanz zu erhalten. Der Hof sollte seinen alten Charme behalten. Wir wollten das Wohnhaus nur dort verändern, wo es eine moderne Wohnqualität erforderte. Die Fußböden arbeiteten wir auf, wo sie aufgearbeitet werden konnten, die schiefen Wände wurden nur verputzt mit allen ihren Beulen und Dellen.

Bei unseren Aufräumarbeiten stießen wir immer wieder auf Relikte, die heute nur noch im Museum zu finden sind. Alte Werkzeuge und Holzpflüge, Pferde- und Ochsengeschirre, Haushaltsartikel wie Wurstkessel, Spinnräder und altes Leinen und vieles andere, das wir erstmal in einer geschützten Ecke sammelten, da wir ihren Zweck (noch) nicht einordnen konnten. Eine spannende Phase, denn wir haben ein Faible für „alten Kram“ und waren immer entzückt, wenn wir neue „Schätzchen“ entdeckt haben. Mal war es ein Stahlhelm aus Weltkriegszeiten in einem engen Schacht, mal eine Bierflasche einer längst geschlossenen Brauerei auf einem Dachbalken oder altes Besteck im Kellergewölbe. Oft mussten wir im Netz recherchieren, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, was wir da vor uns hatten. Ich erinnere mich noch gut an einen Satz unterschiedlicher Metallhütchen in Kegelform, sorgsam eingeschlagen in altes Papier. Was war das bloß? Die Kegel sahen aus wie übergroße Mensch-ärger-Dich-nicht-Figuren. Mit einer Bildrecherche fanden wir heraus, dass es Schmuckhütchen für das Zaumzeug von Kaltblütern waren. Darauf wären wir beim besten Willen wirklich nie gekommen!

Später haben wir viele dieser Fundstücke aufgearbeitet und auf dem alten Heuboden in einem kleinen Museum zusammengetragen. Kaum vorstellbar, wie hart das Leben auf dem Land ohne Maschineneinsatz und elektrische Geräte früher war!

Von Freunden bekamen wir eine ausgemusterte Schlafcouch, die wir im einzigen halbwegs sauberen Raum aufstellten. Nach etwa drei Monaten übernachteten wir das erste Mal in unserem neuen Zuhause unter Campingbedingungen. Ein wunderbares Gefühl, trotz einer noch nicht richtig funktionierenden Heizung und nur eingeschränkt nutzbaren sanitären Einrichtungen. Mit besagter Couch wanderten wir in den nächsten Wochen von Raum zu Raum. Immer wieder bauten wir sie auseinander und schleppten die Einzelteile sogar vom Obergeschoss zurück ins Untergeschoss als die Sanierungsarbeiten beim besten Willen keinen anderen Schlafplatz mehr boten als die alte Bauernküche mit ihrem quietschenden Kühlschrank. Das Corona-Virus hatte Europa inzwischen erreicht, so dass sich eine externe Übernachtung in der Nähe nicht mehr anbot. Die Couch haben wir bis heute behalten. Sie ist inzwischen durchgelegen und abgestoßen, aber ein Erinnerungsstück an diese anstrengende und zugleich zufriedenstellende Zeit. Noch heute zaubert es mir ein kleines Lächeln auf die Lippen, wenn ich sie betrachte.

Nachts hörten wir Trippelgeräusche vom Dachboden und in den Zwischendecken. Gartenschläfer und Mäuse hatten sich häuslich eingerichtet. Wir fanden ihre Bauten, Hinterlassenschaften und jede Menge

Skelette früherer Mäusegenerationen beim Abriss der alten Deckenpaneele im Erdgeschoss. Frohen Mutes hatten wir mit einem großen Kuhfuß die ersten Paneele entfernt, als uns lawinenartig eine riesige Ladung Mäuseködel, Nestmaterial und Knöchelchen entgegenkam, genau ins Gesicht. Fluchtartig verließen wir das Zimmer, warfen uns in weiße Ganzkörperschutzanzüge und Staubmasken und arbeiteten erst dann geschützt wie an einem Tatort weiter. Mäusemist im Gesicht war dann doch zu viel! Im Nachhinein waren wir sehr froh, dass wir uns entschlossen hatten, die dunklen Bretter abzureißen und nicht wie zuerst geplant nur zu streichen!

Je weiter wir vorankamen, desto mehr verloren sich die Befürchtungen, hinter schützenden Abdeckungen noch „böse Überraschungen“ in Form von größeren Feuchtigkeitsschäden oder zum Beispiel Rissen im Mauerwerk zu entdecken. Oftmals kannte jemand jemanden, dem beim Abschlagen des Putzes die ganze Wand entgegengekommen ist oder der beim Rückbau alter Deckenpaneele morsche Balken in der Zwischendecke festgestellt hat. So etwas ist uns glücklicherweise erspart geblieben. Der Gutachter hatte die Bausubstanz richtig beurteilt.

Anders sah es in den Stallungen und Scheunen aus. Hier hatten sich Holzwurm und sogar der deutlich schädlichere Holzbock eingenistet. Viele helle Holzmehlhäufchen unter den kleinen Wurmlöchern zeigten, dass auch aktuell noch reichlich Exemplare an unseren Balken und Bodendielen knabberten. Hier mussten wir schnell sein: In etlichen Stunden verstrichen wir Liter um Liter Anti-Holzwurmmittel und experimentierten entgegen unserer sonst sehr zurückhaltenden Einstellung zu „Chemiekeulen“ sicherheitshalber nicht mit milderen Mitteln. Ein morsches Dach konnten wir uns nicht leisten! Zum Glück bekamen wir das Problem mit einer akribischen Behandlung auch in gefährlichen Höhen in den Griff. So manches Mal wurde mir anders, wenn ich die superlange Leiter halten musste, auf der mein Mann im hohen Dachstuhl unserer Scheunen stand und einen Balken nach dem anderen strich. Später machten wir regelmäßig gezielte Kontrollgänge, aber die typischverdächtigen Holzmehlhäufchen blieben glücklicherweise aus.

Gleichzeitig mit den Arbeiten im Haus gingen wir die nötigsten Dinge in den Stallungen an. Vom noch mit altem, staubigem Stroh prall gefüllten Heuboden ging vom ersten Tag an ein penetranter Verwesungsgeruch aus. Lange konnten wir ihn nicht genau lokalisieren und schoben das Problem immer wieder zur Seite. Das machte den Geruch jedoch nicht weniger, erst recht nicht bei den steigenden Frühlingstemperaturen. Irgendwann konnten wir ihn nicht mehr ignorieren. Uns blieb nichts anderes übrig, als mit der langen Leiter hinaufzuklettern und mit einer Handleuchte zwischen Unmengen von Strohballen nach dem Kadaver zu suchen. Auf allen Vieren unter dem flachen Schrägdach wurden wir schließlich „der Nase nach“ fündig: Ein Marder hatte sich einen Bau angelegt und war darin verendet. Wir atmeten im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert auf, als das Problem beseitigt war.

Einen sehr speziellen „Schatz“ gab es im Hühnerstall. Krankheitsbedingt konnte er von den Vorbesitzern über mehr als 10 Jahre nicht gereinigt werden. Wir fanden eine dicke Schicht von uraltem und damit hervorragend abgelagertem Hühnermist vor, perfekter organischer Dünger für viele, viele Gartenjahre. Anstatt ihn zu entsorgen, befüllten wir in schweißtreibender, extrem staubiger Arbeit mit Mundschutz und Overall über vierzig Getreidesäcke aus altem Leinen mit dem Guano und lagerten sie auf dem Heuboden ein. Jeden Herbst holten wir nach Bedarf einen oder zwei Säcke herunter und arbeiteten den Inhalt in die Böden ein.

Im zweiten Herbst auf dem Hof legten wir uns an einer fast ganztägig sonnigen und windgeschützten Stelle einen für uns in der Größe völlig neuen Ackerstreifen an. Früher wuchs an gleicher Stelle bereits Gemüse, nach Ende der Bewirtschaftung war Rasen eingesät worden, der bis zu unserer Übernahme mehrmals im Jahr gemulcht worden war. Eine gewisse Humusschicht war vorhanden, allerdings war der Boden auch stark verdichtet, wie wir bei ersten Spatenstichen durch die Grasnarbe und an dafür typischen Pflanzen wie Ackerschachtelhalm und Löwenzahn feststellten. Hier musste professionelles Gerät her, ein einfaches Fräsen und Lockern hätte keinen Erfolg gebracht. Umgraben kam von der Größe her nicht in Betracht, also ersteigerte mein Mann im Internet günstig einen einscharigen kleinen Weinbergspflug. Typisch für uns holten wir ihn unkonventionell und schweißtreibend auf der Ladefläche unseres Pickups ein paar Orte weiter ab. Aufgeladen wurde er mit Hilfe eines Frontladers, beim Abladen aber ächzten wir zu zweit doch gewaltig unter dem Gewicht. Wir zogen und schoben ihn mit vollem Körpereinsatz zunächst auf in Höhe des Pickups gestapelte Paletten und spannten ihn dann direkt hinter unseren kleinen Obstbautraktor.

Ein Miniaturgespann im Gegensatz zu den Traktoren, die um uns herum auf den Feldern unterwegs waren, für unsere Bedürfnisse aber genau richtig. Reihe für Reihe zogen wir durch die dichte Grasnarbe. Schon damals spürten wir die Vorfreude auf die kommenden Ernten.

Das brachiale Vorgehen mit dem Pflug blieb allerdings der einzige tiefe Eingriff in das Bodengefüge. Je mehr wir uns mit ökologischem Anbau und mit Permakultur beschäftigten, desto mehr lernten wir, dass Boden auf keinen Fall nur lebloses Pflanzsubstrat ist, sondern ein überaus vielfältiges Gefüge mit Mikroorganismen, Kleinlebewesen und Regenwürmern, die in einem perfekten Zusammenspiel einen lockeren, fruchtbaren Boden schaffen. Aufreißen und Umgraben dieser Schichten zerstört die wertvollen Symbiosen und schadet mehr als es nützt.

Im Herbst nicht umzugraben mussten wir erst lernen, zumal uns noch beigebracht worden war, dass aufgebrochene Erdschollen im Winter vom Frost aufgesprengt werden und der Boden danach lockerer ist. Das mag kurzfristig stimmen, nach den ersten Regenschauern im Frühling verdichtet sich die Erde jedoch schnell wieder, gerade wenn sie einen so hohen Lehmanteil hat wie in unserer Gegend. Boden aus tieferen Schichten liegt plötzlich oben, und die Lebensräume ihrer Bewohner (und damit auch sie selbst) werden zerstört.

Genauso eine irrtümliche Annahme war es für uns, Mist möglichst tief im Boden unterzugraben, damit er schon dort ist, wo er später benötigt wird: an den Wurzeln.

Damals wussten wir noch nicht, dass in den unteren Bodenschichten nicht ausreichend Sauerstoff vorhanden ist, um die Abbauprozesse in Gang zu setzen, der Mist also eher fault als dass er zu wertvollem Dünger wird.

Raum für die Natur

Von Anfang an lag es uns am Herzen, nicht nur für uns, sondern auch für kleine und größere Bewohner des Nahelandes geschützte und artgerechte Lebensräume zu schaffen oder zu erhalten. In früheren Zeiten war der Hof konventionell betrieben worden, vieles war funktional mit eingeebneten und versiegelten Flächen. Aufgrund des langen Leerstands war die Natur allerdings bereits auf dem besten Wege gewesen, sich ihre Lebensräume zurückzuerobern. Efeu wucherte bis hoch zur Dachrinne, Totholz stapelte sich im ehemaligen Garten und mannshohes Gestrüpp bot viele kleine und größere Verstecke. Diese Lebensräume wollten wir nicht gänzlich zerstören.