Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

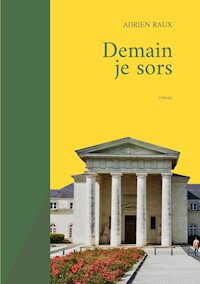

Demain je sors est tout simplement une ode à la folie. L'histoire des rêves de grandeur, des frasques, des tribulations et des extases en jaune et vert d'un jeune adulte, Roman Adam, atteint de troubles mentaux. Elle propose au lecteur un voyage d'exploration au coeur d'un hôpital psychiatrique peu après le début d'une violente vague caniculaire. Roman est enfermé. Est-il fou ? Il est rêveur, non, pas le genre à voguer dans le vide, à naviguer sans but. Il est là pour conquérir son oeuvre, l'amour. Il est aussi là pour écrire le livre de son innocence, défendre ses nombreux collègues de folie, et eux font tout sauf l'épargner. Jean, Géraldine, Micka, Élisa, Nico ou Sylvain, ils ne demandent que ça, un peu de justice, histoire de défendre leur singularité, histoire de fendre la coquille. Ils sont les orphelins du réel, ils ont perdu l'immédiateté du contact, mais germe entre eux la possibilité d'un dialogue. Quelque chose comme une compensation : une rencontre avec celle qu'ils s'imaginent être la moins malheureuse, la plus résistante, la plus chantante de toutes par-delà les couloirs. Elle, la langue, qui fendille encore leurs lèvres jusque vers les autres. Elle, c'est aussi Ana. Elle épouserait un jour ou bien le monde ou bien Roman dans un délire français. Ensemble. Sans rien atteindre au retour. Espérer simplement la rupture d'un silence : l'éclatement d'une bulle. Sortir de Saint-Jacques n'a peut-être jamais été aussi urgent, nécessaire. À la condition de tout dire, justement. Encore une fois. Pour les gens ordinaires. Pour les fous. Un ton acide et percutant, non dénué d'humour. Un roman d'une vive noirceur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SOMMAIRE

PROLOGUE — Motifs

PREMIÈRE PARTIE : Saint-Jacques n’exige rien qu’une œuvre

DEUXIÈME PARTIE — Ceux qu’on relève dans les couloirs

TROISIÈME PARTIE — Du cœur de la coquille

QUATRIÈME PARTIE — Les murs sont le papier à brûler des fous

CINQUIÈME PARTIE — Les replis du hors-d’œuvre

ÉPILOGUE — Dispositif

« Il était fou et je l’aimais, c’est toujours le moins fou qui est fou du plus fou, et le plus fou est fou de lui-même, apparemment. »GUILLAUME DUSTAN

Pour celles et ceux qui brûlent leur blues

À ma sœur

PROLOGUE

Motifs

Le rêve de grandeur dont vous êtes le témoin n’est pas le fruit insensé d’un jeu d’écriture, il n’est pas la composition d’un malade mental produit à l’intérieur d’un atelier de médiation artistique ou autre chose qui s’y apparente. C’est une œuvre, un accomplissement, une longue marche sur le chemin escarpé de la création, entendons par là une réalisation. En ce sens, le contraire de la déréalisation.

PREMIÈRE PARTIE

Saint-Jacques n’exige rien qu’une œuvre

*

Encore. Comme un noyau ouvert, fêlé par le ciel. Ce mot sec, interminable. Encore. Comme une pièce tombée de l’arbre. Il effrite son écorce, se craquelle en lambeaux. Encore. Doux, duveteux. Comme une peau éperdue sur les lèvres d’un enfant. Pas encore. Creux, inassouvi. Comme le cours des racines sous une maison d’argile. Encore. Vague, ondulatoire. Comme cette coquille qui, lentement, atteint le tréfonds de la mer lors de sa chute. Ce terme n’aura pas épuisé mon cœur. Pas encore. D’ici jusqu’à cette heure. Infiniment.

0

Communs sont les secrets du vivant à la première personne ; je n’est pas un autre si l’autre n’est plus. Peu importe, je plante en nous le germe du jeu. Alors, nous demeurerons inviolables pour avoir, par le passé, composé. Puis n’être dans le futur, qu’antérieurs.

1a

Sur ce brasier, vent mauvais – inspirez tout.

Ma folie est une sève, une cime. Elle est une ascension. Pour les gens ordinaires, pour les fous. Seul devant sa feuille, l’œil retourné sur l’encre qui aspire et recrache ses plus sales assonances, on fantasme, on hallucine, plume au bec. L’angoisse nichée je ne sais où, les héros de mon histoire, les végétaux, les je-ne-sais-quoi, ce seront eux à travers moi.

Il faut imaginer Saint-Jacques heureux.

Une dame blanche entrait dans ma chambre. Christelle posa sa main sur mon épaule et m’informa de l’heure. 19 h 10. Elle interrompit du même coup le mouvement de mon stylo. À l’hôpital, les repas sont minutés. Les retards sont proscrits. Ma carrière d’écrivain pouvait attendre.

— Avant de venir manger, tu peux me rappeler depuis quand je suis enfermé.

— C’est ton douzième jour ici. Tu vas de mieux en mieux Roman. Bientôt la fin !

— Vivement la faim.

Nous n’avions pas de place attitrée à la cantine, mais les patients ont souvent leurs petites habitudes. Jean, peu apprécié en raison de ses gueulantes, s’avachissait constamment vers la porte d’entrée dans l’attente d’une sortie. Isolée au fond de la salle, Géraldine, feignant la crise de terreur panique, mangeait loin du groupe. Mickaël – lui aussi d’humeur craintive – restait tous les soirs à proximité des infirmiers, tandis qu’Arthur, diagnostiqué schizophrène, s’asseyait à ses côtés croyant posséder le fabuleux don de le rassurer. En ce qui me concernait, je changeais régulièrement de place, m’invitais à la table des nouveaux arrivants et anciens combattants de Saint-Jacques pour analyser leurs mimiques et leurs petites manies : gratter de l’information pour inventer les personnages de mon futur livre à succès. C’est au moment des repas qu’on avalait nos pépins, soit dit en passant nos comprimés.

Je noircissais durant plus d’une semaine l’intérieur d’un cahier orange que le personnel m’avait gentiment fourni. Gribouillis, flèches et mots en vrac constitueraient les miscellanées du plus talentueux auteur français de notre siècle. Je me méfiais : tous les fous n’étaient pas des génies, mais nombreux sont les génies qui se disaient fous. Et, toc. Moi, fier de ma longueur d’avance sur mes concurrents-écrivaillons normés et disciplinés de Saint-Germain-des-Prés, je pensais séduire les éditeurs, surtout Grasset. J’aimais beaucoup Grasset parce que : Quignard, Beigbeder et Moi. Je me persuadais que la maison de mes rêves allait tout publier. Les voix, les formes, les ratures et la glaise. Ligne par ligne, hop. Je jubilais d’avance à l’idée d’être lu par le Tout-Paris.

La folie veut de l’imagination et de l’encre : c’est son travail. La folie murmure des images. Elle se croit tout permis. Les voyages qu’elle dessine sont des souvenirs pour artistes médusés. Malheureusement, la folie ne peut pas œuvrer. Elle le veut, mais c’est impossible. Alors, on n’écrit pas. C’est simple à l’HP : on crie ou l’on se tait.

Sylvain criait. Souvent la nuit. Il frappait l’obscurité des murs. Il provoquait l’émotion entre les couloirs. À la façon d’un tambourineur de Kodo, de sourdes percussions naissaient de la contraction désarticulée de ses muscles vibratiles. De larges veines imbibées de rage se gonflaient et dégonflaient sous un épiderme fendu par les coups, tandis que les boursouflures aux extrémités de son poing droit, peu à peu réduites en lambeaux mêlés de chair et de sang, éclataient contre la cloison dans un écho. Et, le son produit par sa voix contre le béton martyrisé de la chambre résonnait dans les esprits, dans les esprits des artistes et artiste, moi je l’étais. Une autre nuit, je sursautai du lit, le corps crispé. J’entendis les pleurs de la maladie qui hurle, qui gémit. Les cris sont des témoignages. Des manifestations primitives du vouloir-vivre sous forme de sons. Ils produisent des courages. Avec les cris, Sylvain évacuait sa souffrance.

Je m’installai à mon bureau à la lumière du noir. Chaleur et étouffement. En écoutant les collisions, je dépeignis aussitôt les coups de tonnerre dans le ciel serein de Sylvain. Sur mon cahier orange, en traçant des éclairs. J’écris la couleur des cris en jaune et vert. Au tournant du XIXe et XXe siècle et avec un peu d’anticipation, je crois qu’Edward Munch a, lui aussi, peint la détresse de Sylvain.

Je considérais cet homme, âgé de quarante-six ans, comme un artiste patient et novateur. Déjà, il lisait tous les jours des fables de Jean de La Fontaine. Personne ne lit les fables de Jean de La Fontaine si ce ne sont les enfants, les professeurs de français et les gens patients. Je partageais avec cet homme le goût des versifications souples, pittoresques et ficelées. Sylvain connaissait la vie de son auteur préféré comme s’il avait cultivé, au XVIIe siècle, un jardin avec lui. En buvant de la tisane à la menthe à l’intérieur de la salle commune, lui et moi, nous lisions quelques poèmes choisis. Lors d’une soirée peu animée, il ambitionna de me raconter l’amitié qu’ont entretenue Jean de La Fontaine et Nicolas Fouquet. En abrégé, le surintendant aux finances Nicolas a été arrêté à Nantes sur l’ordre de Louis XIV en 1661. Le fabuliste Jean a alors soutenu son ami en rédigeant deux œuvres destinées à faire infléchir la position du roi, notamment Élégie aux Nymphes de Vaux, dont Sylvain me récita un passage appris par cœur :

Pour lui les plus beaux jours sont de secondes nuits

Les soucis dévorants, les regrets, les ennuis,

Hôtes infortunés de sa triste demeure,

En des gouffres de maux le plongent à toute heure.

L’élocution de Sylvain brillait de clarté. Il continua son propos en m’expliquant que Jean avait ensuite été exilé loin de la cour, à Limoges. L’injustice dont avait été victime son ami Nicolas aurait influencé toutes les fables de La Fontaine. Sylvain insistait longuement sur tous les détails biographiques des deux hommes durant de longues minutes. Je décidai de l’interrompre :

— Peut-on en conclure qu’être ami, c’est défendre celui qu’on considère comme tel grâce à l’usage des mots ?

— Voilà ! Roman, ton véritable ami, c’est un peu comme ton avocat.

Je m’enfonçais au-dedans de ses yeux, j’analysais son visage tendre. Sylvain n’apparaissait pas fou lorsqu’il me racontait ses anecdotes littéraires. La poésie avait sans doute pour effet de calmer ses angoisses, transformer ses plaintes en joie et lui adoucir les traits.

Après l’avoir salué, je suis parti me reposer. Il a fait de même. Je l’ai entendu grommeler de l’autre côté du couloir. Par la fenêtre de ma chambre, j’ai contemplé depuis mon lit l’arbre gisant au milieu de la cour qui disparaissait peu à peu dans un silence. Encore une fois. Il a recommencé à faire nuit.

2a

Ma crise a débuté comme ça.

En septembre, peu après la vague caniculaire de 2003, je nourrissais de grands projets en dépit de mes échecs antérieurs. C’était peu de temps avant mon hospitalisation. Mille idées à la seconde fourmillaient au fond de ma tête. Il faisait chaud là-haut. Mon cerveau n’était plus qu’une machine à brûler du neurone. Ô dopamine, douce dopamine, cogitations flottantes infinies. Ça clope. Ça saute les repas. La pensée caracole jusque tard dans le jour des petits matins chauds et vaseux.

Au commencement n’était pas le sexe. Au commencement, le soleil s’est levé. Couleurs et sons furent modifiés : synesthésie totale. Je naissais au monde un lundi avec des facultés sensorielles d’un bon niveau. Je me souviens qu’en me baladant au parc de Procé, les arbres riaient, chantaient, un vert de menthe à la branche. Hortensias, azalées, camélias flottaient : rivière de cassis. Reflets de l’iris. Le ciel bleu électrique m’envoyait des signaux. Rouge et étincelante, la musique de Tchaïkovski, que j’écoutais sur mon baladeur, me chauffait les oreilles. Toutes les informations que je récoltais autour de moi se transformaient. Bouleversée, altérée, troublée, ma perception de l’environnement s’accompagnait de rires : le ricanement des arbres et celui des marcheurs. Terrifiante et fascinante, cette expérience me rappelait celle que m’avaient procurée les acides quelques années auparavant.

Le lendemain, affaissé sur mon canapé, j’observais par la fenêtre l’immeuble voisin qui perçait le bleu. J’imaginais le début d’un polar : des moments de vie à deux où les corps de mes personnages brûleraient sur des lits enflammés. De l’autre côté de la rue, une femme me photographiait depuis la cuisine de son appartement trois-pièces dont le loyer ne valait pas plus de 490 euros (en 2003). Peu importait le prix du bail, il ne faisait aucun doute que la jolie locataire aurait assez d’argent pour acheter mes ouvrages et deviendrait l’une de mes lectrices favorites. De toute façon, mes livres ne coûteraient qu’une bouchée de pain et seraient accessibles gratuitement une fois incorporés dans le domaine public. À la manière d’un écrivain courtois avec ses admiratrices, je la saluai de loin. Moi aussi, je m’admirais en croyant, à tort, que mes nouvelles idées me rapprochaient de la vérité et plus modestement de l’art. Sans m’en rendre compte, les lettres, les mots, la philosophie, la vie m’induisaient en erreur. Mes théories fomentaient dans la peur. En quête d’élévation perpétuelle, j’essayais de créer un nouveau rapport entre le concept et les choses concrètes sur l’échelle du beau et du vrai. La réalité gravitait autour du centre. Non pas au milieu, mais aux interstices de tous les possibles où le savant équilibre à atteindre n’est justement pas le milieu. Les niveaux de conscience se superposaient pour venir se concentrer peu ou prou à ces endroits nouveaux. Je voulais percer des mystères, rejoindre la clique des grands esprits, des esprits libres. Réussir haut la main cette remise en question existentielle.

Un mercredi midi, je franchissais une étape supplémentaire dans ma perte de contact avec le monde réel en appelant un ami au téléphone pour lui raconter mes dernières découvertes : les marionnettes humaines et les fils invisibles. Je l’ai averti qu’on enquêtait sur nous. En citant la devise de Spinoza, je répétais : méfie-toi ! Aujourd’hui, lorsque je me remémore cet appel avec mon ancien ami Franck, ma main tremble :

— Il faut absolument que je te parle d’un truc, mon bon !

— Oh ! Roman, ça fait une éternité ! Comment va le futur juriste ? Par contre, je n’ai pas beaucoup de temps parce que…

— Le regard Franck, le regard, c’est dingue ! Quand ça se croise, il y a quelque chose qui se passe avec les autres comme si un voile se déchirait. Et le sourire aussi, c’est essentiel. C’est un outil de manipulation extrême. J’ai aussi compris qu’un enfant se cachait en nous au cœur de la poitrine. On doit libérer l’enfant, tu piges ? Cet enfant, je l’ai vu chez beaucoup de gens. Chez beaucoup de monde. Parfois il pleure. Parfois il rit. À Nantes, ils ont tous fermé la porte, la porte du cœur, je veux dire. Leur enfant est coincé comme s’il souffrait à l’intérieur… C’est fou, tout est dans le regard et le sourire. Tu comprends ? Fais bien attention qu’on ne referme pas la porte de ton enfance. Ne perds surtout pas les clés. Vraiment, fais très attention ! Protège-la ! Franck ? Franck ?

— Oui, oui, j’suis pas sûr de comprendre ce que tu me racontes, mais on en reparlera ! Je dois te laisser, Morgane vient d’arriver chez moi et on va bientôt manger.

Mon entourage écoutait mes élucubrations en feignant l’intérêt sans jamais m’alerter sur mon extravagance. Mes proches tentaient de m’aider à coup de clichés : arrête de penser, ça ira mieux… Non les amis, ce n’est pas ça : penser. J’ai fabulé. Et personne n’a tiré la sonnette d’alarme. Hermétisme du discours. Les autres ne me comprenaient plus. Je ne comprenais plus les autres. Surtout les professeurs. Comme ce jeudi après-midi à la faculté de droit où j’essayais en vain de prendre des notes. Je ne suivais plus rien. Le débit des paroles, trop rapide, m’incendiait l’encéphale. Grillé : je l’étais. Certains étudiants et camarades me surnommaient même : « grillon », « grillage » ou « grille-pain ». Je leur faisais des fuck dans l’amphi à tous ces cons. Je me récitais en boucle des citations d’Albert Camus. Je considérais cet auteur comme le seul à me comprendre. Problème : il était mort. Il était donc absurde d’attendre de sa part un quelconque réconfort, par exemple sa main posée sur mon épaule. En revanche, il me restait la possibilité de ruminer sa phrase tirée du Mythe de Sisyphe : « créer, c’est vivre deux fois. » Mon professeur de droit, lui, récitait les vices du consentement pour la trente-cinquième fois consécutive, les lèvres collées au micro. En parallèle, je regardais les moineaux par la fenêtre, les écoutaient pépier. Alexandrin. Soif et rêve d’ailleurs, d’une autre vie réelle.

Être à l’ouest, c’est aussi ça. Je résidais à Nantes. Elle est la ville où j’ai débuté mes études. Je vivais dans un studio de vingt-deux mètres carrés situé aux abords du stade de la Beau-joire. J’ai validé ma première année de droit avec mention, car je désirais commencer sereinement ma deuxième année et devenir meilleur qu’Éric Dupont-Moretti. Ma famille me soutenait. Il n’y avait aucune raison que je flanche. D’ailleurs, je lisais furieusement. Qui a dit que les grands lecteurs ne flanchaient jamais ? Les mots, eux aussi, génèrent de l’angoisse. La littérature me passionnait depuis le lycée. Ma lubie consistait à apprendre toutes les dates de naissance et de mort des grands auteurs français. Exemple : Paul Gadenne (1907-1956) à qui je reprenais des phrases sans le citer en rédigeant mes copies. Je me nourrissais d’auteurs. En somme, je comptais défier les lettres. Inventer un style que les futurs étudiants de la Sorbonne auraient décortiqué durant des siècles. Mon projet : devenir un sujet de thèse pour doctorants passionnés. Mon nom résonnerait dans les salons mondains :

— C’est lui, regardez, Roman Adam, le futur Nobel !

— Ne dites pas n’importe quoi et lisez-moi jusqu’au bout…

Je rêvais de rédiger un livre dur. Un livre sur lequel le lecteur se casse les dents. En me lisant à voix haute du début à la fin. Du sang plein la bouche. Envie secrète de composer un crescendo : un livre mystérieux, un livre incompréhensible, un livre qui rendrait fou, un livre qui provoquerait des vagues de suicide. Le but : devenir un monstre de la littérature. Comme Stephen King, mais en dix fois plus gore.

L’obsession grignotait de plus en plus de terrain. Ma maladie d’écrire un grand roman s’est révélée à moi comme se révèlent les anges. Les publicités génèrent de la folie. Assis sur le bord de mon lit, des petits êtres gesticulaient sur l’écran de ma télévision un vendredi soir. Ils me chuchotèrent ma mission divine : colorier le monde avec des mots. Dépeindre le réel en jaune et vert. Je buvais jusqu’à la lie ce que me racontaient ces petites bouilles blondes, rousses, ambrées. J’aimais les regarder comme le font certains dévots. Ils m’enseignaient l’imagination et l’encre au service de l’imagination. Choisi par eux, je leur jurai, par télépathie, pouvoir surpasser les illustres écrivains. Sans paniquer, ils me téléguideraient par susurrements. Je me rapprochai de l’écran, j’analysai leurs visages grossis. Les yeux rivés sur la télé. Chaque pixel se dévoilait. Comme autant d’univers pétillants à relater, à narrer, à conter, à raconter. En collant mes mains l’une contre l’autre, je leur pris la main, me mis à croire en eux. Je souhaitais disparaître lors de cette interpénétration enfantine. Je comprenais ces gaillards qui dansaient en chantant sur des décors bleutés, presque artificiels. Ils me souriaient d’un regard, m’appelaient à la rescousse. Je me fis la promesse de venir les sauver. Parole de créateur.

Durant ce mois de septembre qui annonçait ma chute, j’ai connu des moments heureux. Et, si le bonheur n’existait pas, j’aurais sans doute été plus heureux. Ce sentiment a duré le temps d’un dimanche pluvieux sans électricité. J’ai disjoncté dans la nuit du 28 septembre 2003 en rentrant chez moi. En préparant à manger, j’ai lâché une casserole pleine de pâtes et me suis écrié la pire des vérités : TOUT EST FAUX (sauf la douleur provoquée par l’eau bouillante qui me brûla les cuisses). À cet instant précis, mon dedans a basculé à travers l’obscurité. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je ne me lavais plus. Je ne me… plus : à vous de remplir. Dites un mot qui vous vient comme ça ! Essayez. Voilà. Très bien. Je ne me… plus.

Mes ruminations incessantes produisaient du noir. En tirant frénétiquement sur mes cigarettes, je tuais mon entourage. Je tirais la mort jusqu’à moi, nu sur ma chaise, vautré sur la table à manger, en attendant les secours. Les sirènes d’ambulance, de camion de pompiers, de police résonnaient près des rues avoisinantes. Chaque bruit m’alarmait, me glaçait sur le champ, et faisait naître un stress. Mon cendrier débordait de peur. Mon appartement et moi puions la crasse. Je tremblais peu à peu en éprouvant la frénésie des idées mortifères.

3a

Par manque de talent artistique, et aussi par pudeur, je ne détaillerai que partiellement mes hallucinations.

4a

Zozo un jour, zozo toujours. Le propre du fou est de ne pas savoir qu’il est fou. Me considérant comme tel, j’en concluais que je ne l’étais pas. Ma faculté de douter, héritée de ma lecture assidue de Descartes, m’empêchait de sombrer avec des convictions trop idiotes, farfelues et complotistes comme celles où l’on croit avoir une puce électronique collée au cerveau, que les pigeons espionnent pour le compte de la DGSE ou que les corps humains sont intégralement composés de larves et de vers.

Cogito ergo sum. Je doute, donc je pense, donc je suis allé à la rencontre d’une psychiatre. Ma sœur Charlotte m’accompagnait. Dans une salle d’attente, j’attendais. Mon rendez-vous avec la vérité, la vraie. Madame Viseti, médecin des âmes troublées, vint me chercher pour m’en apprendre gros sur moi. La vérité est femme. Les femmes sont psys. Les psys s’appellent toutes Madame Viseti. Les gencives en sang, une chemise à carreaux noire, et l’allure d’une punk, elle sortait tout droit de l’imaginaire de Virginie Despentes. Poignée agréable. Sa main était douce et douce était sa main. Je m’installai à son bureau et gribouillai mes découvertes sur un bout de feuille. Le croisement des regards, l’enfant au cœur de la poitrine, mes suspicions et les choses qui regardent, la nuit. Assise à mes côtés, Charlotte observait. Deux caméras au fond de ses yeux filmaient l’entrevue. Madame Viseti me regardait de la même manière. Me jugeait-elle ? Ce n’était qu’une analyse. En psychiatrie, on dit qu’il n’y a que des interprétations. Elle interprétait mes calembredaines. En réponse, j’interprétais son décolleté. Nous nous interprétions comme si nous parlions une langue différente. Je suis l’élu, je suis empereur et fils de Dieu, en mieux. Elle plissait les yeux : c’était foutu. Il a suffi d’un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mots, je – suis – empereur – et – fils – de – Dieu pour que le diagnostic tombe :

Il existe chez ce patient un syndrome dissociatif majeur avec une diffluence importante, et une désorganisation psychomotrice, associés à des éléments délirants de type mégalomaniaque et persécutif. Ce jeune homme a recours à un rationalisme morbide inquiétant. Il semble, par moments, prendre conscience que ce qu’il vit est de l’ordre de la pathologie mais n’en est pas tout à fait sûr. On constate une fuite des idées, des coq-à-l’âne et une ambivalence affective. Au terme de cet examen, il est clair que le patient présente une symptomatologie psychotique évoluant progressivement depuis plusieurs semaines.

Les visites chez les psychiatres sont des malentendus. Ils ne comprennent pas ce qu’il se passe dans la tête du patient. Faire sens à des bafouillages bouffés par le délire n’est pas leur but. Traiter les symptômes : oui. Percer des mystères : non. Mission divine d’un côté, et perte de temps de l’autre. Alors, je jouais avec Madame Viseti, pour le plaisir. En récitant mes histoires, je paraissais sûr de moi, avec des yeux immobiles, froids, jetés jusque vers les siens. Je défiais la médecine. Même pas peur : rencontrer pour la première fois un psychiatre, alors que vous n’avez jamais vu, par le passé, ne seraient-ce qu’un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute ou un prêtre, c’est un peu comme si vous deviez triompher de Bowser avant d’éliminer préalablement tous les ennemis de Mario. On croit battre le boss et ce dernier réapparaît au niveau supérieur – un peu plus puissant.

Les critères de sélection pour intégrer la clique des génieszozos ne sont pas communiqués. Un peu comme si vous passiez un entretien d’embauche sans le prestige, une fois recruté, de percevoir quelques sous et construire votre situation. En réalité, vous risquez : une hospitalisation, des cachets à vie et le regard des autres fixé sur vous comme un timbre sur une enveloppe. Votre enveloppe corporelle. Bravo, monsieur, vous êtes officiellement retenu pour rejoindre la troupe des timbrés. Merci de remplir nom, prénoms et adresse avant de signer ici. Vous percevrez votre traitement comme indiqué. Il tombera tous les jours. Oui, le service public est prospère, sachez-le. Une fiche de poste indiquera vos missions. Elles ne sont pas divines comme vous l’espériez, mais j’en suis sûr, vous serez heureux parmi nous. Vous trouverez grâce à nos yeux et nous prendrons soin de vous.

Pauvre Madame Viseti. La science abandonnait son analyse. Je ressentis une profonde peine pour elle. Quand elle m’annonça que je ne passerai pas la nuit chez moi mais à l’hôpital, je lui répondis ne pas souhaiter rejoindre la troupe des génies-zozos. Génie : pourquoi pas. Zozo : jamais !

— Vous faites erreur lors de votre diagnostic, Madame Vi-seti ! lui dis-je aussitôt, en sautant de ma chaise. Elle me fit rasseoir en un claquement de cil.

— Vous comprenez pourquoi vous êtes ici, monsieur Adam.

— Je comprends…

— Il faut comprendre que vous avez besoin d’aide, monsieur Adam.

— Je comprends…

— C’est compris Roman… ?

— … ?

Mais que comprennent les psychiatres ? Que comprennent les psychiatres au morcellement des êtres ? Que comprennent les psychiatres à la chute d’Icare ? Que comprennent les psychiatres aux prétentions des patients artistes ? Que comprennent les psychiatres aux éclairs ravageurs ? Que comprennent les psychiatres aux éclairs ravageurs abattus sur les esprits trompés par la nuit, où le noir des nuits blanches vous éclabousse à la gueule dans un élan de crainte, avec ses manifestations inhumaines qui vous scient l’intérieur, le dévorent, le fendillent comme en témoignent les cicatrices laissées par les injections répétées de ce mystérieux poison qu’est le poison de la vérité ?

À cet instant, j’ai compris que Saint-Jacques deviendrait la plus exigeante des écoles de mon imagination.

5a

Let’s go. J’y suis entré le lendemain. J’avais seulement vingt-trois ans. On m’internait à la demande d’un tiers à l’hôpital Saint-Jacques de Nantes.

Sans ma sœur, je n’y serais pas entré, mais, grâce à elle, je m’en sortirai. Les sœurs sont des pharmakon. Des remèdes, surtout. Elles surveillent les frères de loin et les aiment de près. Elles balisent la navigation des esprits fraternels égarés sur les océans. C’est le cas aujourd’hui : j’aimais énormément ma sœur. Charlotte travaillait comme infirmière psychiatrique en service ouvert, ça tombait bien. Elle reconnut mes premiers troubles dissociatifs lorsqu’elle vint me rendre visite à domicile à la fin septembre. Elle lut ce que j’avais commencé à écrire au creux d’un petit calepin. Elle ne comprenait pas mes bouts de phrases raturés, mes délires à l’encre noire et mes petits carrés. En me questionnant afin de découvrir ce qui me passait par la tête, elle réalisait bien que quelque chose tournait parallélépipède. Elle insistait : « tu dois être pris en charge ». Dans un service fermé. Ma sœur connaissait très bien l’hôpital Saint-Jacques, en particulier Madame Viseti, la médecin qui deviendrait rapidement ma pire ennemie, une bataille.

Les airs de bravoure suivent parfois les soupirs. Une fois arrivé à l’intérieur de ce qu’on appelait auparavant un asile, je décidai de garder le silence. Mutisme et résistance. Nietzsche l’a fait à Bâle pendant dix ans. Ce philosophe, que j’avais lu, représentait un modèle en dépit de sa fin de vie. Je lui en voulais quand même à Friedrich, car, comparativement à moi, il avait écrit une œuvre conséquente avant d’expérimenter la démence. Dans ce cas bien particulier, une folie silencieuse est permise. Moi, j’arrivais donc au bureau des entrées vers 18 h sans mot dire et ma première action fut sans appel : maudire ! Ma sœur pour commencer, le personnel soignant ensuite, puis les premiers patients, et la viande à l’huile qu’on m’a servie au dîner, et moi-même, et les murs, et le blanc, et les bruits, et le noir, et la nuit…

Je me couchai ensuite après avoir enfilé un pyjama trop serré, la tête sur un oreiller en forme de bouée. Craquer le tissu, sortir de ce corps, briser avec force la camisole. Le premier dodo à l’HP génère davantage que les affres de l’intranquillité. Durant cette nuit pleine de noir, je me levai une vingtaine de fois feignant la recherche des toilettes perdues. Je m’efforçai de stopper mon hémorragie de l’âme, la nécrose naissante de mon esprit. Toutefois, le drame ne pouvait avoir lieu. Un suicide est difficilement envisageable lorsque vous n’avez qu’une brosse à dents, deux petites serviettes et Le procès de Kafka sous la main. La seule solution aurait été de me fracasser le crâne contre le miroir de la salle d’eau avant d’en avaler quelques morceaux et de crever d’une hémorragie véritable. Ma détresse ne fut pas telle que j’eusse assez de courage d’en arriver là.

En me réveillant le lendemain, après avoir dormi une petite heure, je me sentis piégé. Emprisonné et seul. En l’espace d’une seconde, je rejoignis la farandole des anormaux. Les heures filaient à démesure que je ressassais des bizarreries colorées. Je peux remercier ces rêveries étranges, car, sans elles, je me serais carrément emmerdé durant les premiers jours passés à Saint-Jacques. Le propre de l’hôpital, c’est qu’il ne s’y passe rien. Attendre est déjà un objectif. J’attendais jusqu’au moment où…

… je fus transféré au sein de l’unité Henri Matisse accompagné de Christelle, une infirmière d’un blond magnifique, qui me rappela la couleur des machines désirantes. Des compagnons de folie m’attendaient. L’arrivée d’un nouveau patient est un évènement, une perturbation. La plupart d’entre eux se trouvaient à proximité du hall à contempler du vide, leurs regards omniscients posés sur moi. Je rationalisais leurs figures figées, leurs mines défaites. Ils semblaient normaux, presque tristes. Un grand homme d’une quarantaine d’années, assis sur un tabouret, me calcula le premier. Ses yeux verts ne clignaient pas. Ils me suivaient à mesure que je traversais la salle commune. Je suscitais en lui une forte impression. Il me montra du doigt sans sourire. Comptait-il me défier ?

— Ce n’est pas poli de montrer les gens de cette façon, Sylvain ! se contenta de dire Christelle. Fais attention à toi, Roman, ne t’approche pas de lui… me murmurera-t-elle à l’oreille.

— Et les messes basses ? Est-ce poli, madame la prédicatrice ? rétorqua Sylvain en dévisageant Christelle de plus belle.

Imperturbable et ne souhaitant rien ajouter, l’infirmière m’enjoignit d’avancer jusqu’à ce que je découvre ma nouvelle chambre au fond du couloir. Une pièce vide, blanche, sans âme. Celle de mes longs prochains jours.

6a

Je rêvassais. De flâner au jardin des plantes en compagnie des camélias. De parcourir les librairies à la recherche de Proust. De contempler avec malice des filles dans les rues assourdissantes près du château des ducs de Bretagne. De hurler de joie au Zygobar. De corriger le temps perdu muni d’une gomme et d’un crayon. De faire des demi-volées gagnantes sur les courts de tennis. Et, visiter le musée d’histoire naturelle pour la trentième fois. Et, sourire devant Le Cavalier de Joseph Haydn au théâtre Graslin. Et, rendre visite à des amis d’enfance. Et, réussir mon droit. Et, voyager à la capitale. Et, visiter des sites interdits. Et, boire. Et, jouir. Et, aimer aussi. Ces plaisirs avaient disparu comme disparaît un jour l’extase de déguster le suc de l’existence.

L’ennui régnait sur les malades, sur moi, sur nous. La patience fut l’une de nos compétences acquises. Sylvain, avec qui je me rapprochais durant mon séjour, ne comblait pas les heures qui séparaient la lune des après-midi pluvieux. Seulement deux activités étaient mises à notre disposition : la télévision et le vélo électrique. Il n’y avait qu’Arthur et Micka, qui pédalaient, convaincus de préparer le prochain Tour de France. Les autres ne pensaient pas à leur condition physique, alors que seule leur condition mentale était en jeu. Par ailleurs, Patrick Poivre d’Arvor, dont Géraldine tomba amoureuse, suscitait l’intérêt de nombreux patients lors du journal télévisé. Pour ma part, je détestais visionner cette comédie. La guerre en Irak regorgeait d’illusions et les journalistes présentateurs, ces pantins, me hérissaient les poils du bras. Je réfléchissais à trouver des activités pour combattre le rien. J’aurais été prêt à tuer afin de retrouver les bancs de la faculté ou travailler ne serait-ce qu’un après-midi pour un patron peu complaisant. Mais il fallait passer le temps. Il fallait perdre son temps. Le temps d’aller mieux. Et, je compris que la réadaptation au maintenant-qui-passe constituait une étape nécessaire lors du processus de retour à la normalité.

Comme de nombreux collègues de folie, je me suis mis à faire les mille pas : allers-retours ininterrompus entre les couloirs jusqu’aux couloirs. Le mouvement génère des idées, de la ferveur. Chose étrange, on ne fait rien quand on marche, rien que marcher. La marche est une philosophie du rien ou, plutôt, à son service. Elle est l’action qui nous recentre et nous ramène à soi, c’est-à-dire à notre insignifiance. Une, deux. Je m’imposais un rythme soutenu. Trois, quatre. Je dansais. La musique, elle aussi, me faisait voyager entre les murs. Mon meilleur ami : l’iPod Classic de 2e génération. Merci Steve Jobs. J’obéissais à l’album Hail to the Thief de Radiohead encore et encore. C’est que le début d’accord, d’accord. Dans la lune, je l’écoutais. Tête bouge. Thom Yorke et sa voix aiguë. Tête bouge contre les cloisons. Chantonne :

And sail us to the moon

Sail us to the moon

Sail to…

Je ne comprenais rien à l’anglais. Écouter des sonorités indéchiffrables me laissait ouvert le champ interprétatif des possibles. Sa voix m’apaisait comme une messe en latin. Il y a de