9,99 €

Mehr erfahren.

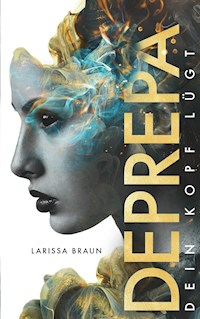

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Das Sanatorium holt sich jeden. Jeden, der depressiv ist. Als Kara als Deprepa entlarvt und in das Sanatorium gebracht wird, beginnt für sie eine Zeit voller Verurteilungen und Hass. Sie wird schikaniert und tyrannisiert, bis sie selbst nicht mehr sicher ist, ob sie nicht doch die Gefahr darstellt, die die Gesellschaft in ihr sieht. Auch der Wächter Maze gehört zu den skrupellosen Menschen, die Deprepa mit Verachtung strafen, und sollte allein deshalb schon ein absolutes Tabu für Kara sein. Doch als sie ihm näher kommt als erlaubt, erkennt sie, dass nicht jeder auch wirklich das ist, was er vorgibt zu sein. Bald schon steht Kara vor der Entscheidung, wem sie vertrauen kann, und der Frage, wie weit sie gehen muss, um sich selbst zu retten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Für all diejenigen, die noch nicht bemerkt haben, wie viel sie wert sind.

Ihr seid stärker, als ihr glaubt.

Achtung:

Dieses Buch könnte dich triggern! Sei dir bewusst, dass es psychische Krankheiten (im Zusammenhang mit SVV, Essstörung und Suizid), häusliche Gewalt und Mobbing thematisiert. Wenn es dir nicht gut geht, lies mit Bedacht und Vorsicht und gönne dir zwischendurch Pausen! Pass bitte für mich auf dich auf!Seelsorge:http://www.telefonseelsorge.de/ (kostenlose Anrufe unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222):Gib deinem Schmerz eine Stimme.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Prolog

Wenn ich träume, sehe ich die Welt mit anderen Augen.

Jeder achtet auf jeden, jeder geht respektvoll mit seinem Gegenüber um. Alle dürfen tragen, was sie möchten, ohne darüber nachdenken zu müssen, was die Mitmenschen davon halten mögen. Niemand wird dafür verurteilt, wie er aussieht oder was er mag, denn Mobbing oder Bodyshaming hat keinen Platz in dieser Welt. Es ist wunderbar, dass jeder einzigartig ist und wir alle so vielfältig und auf unsere eigene, individuelle Art schön sind – jeder von uns, denn allein unser liebevoller Charakter macht uns attraktiv.

Auch so etwas wie Homophobie oder Rassismus gibt es nicht. Alle dürfen lieben, wen sie möchten, alle dürfen sein, wie sie sind und sein wollen. Jeder hilft jedem, geht höflich und rücksichtsvoll mit seinen Mitmenschen um.

Es gibt keine Depressionen oder Angstzustände, keine Amokläufe und auch keinen Suizid. Jeder ist glücklich und zufrieden mit dem Leben, das er führt, ohne sich je Gedanken darüber machen zu müssen, ob es nicht besser wäre, kein Teil mehr dieser Welt zu sein.

Es gibt keine Proteste, keine Kriege, keine Todesangst. In meinen Träumen sind wir nicht die Spezies, die die Welt zerstört. Die Menschheit hat erkannt, dass nicht etwa Hass unsere Menschheit aufrechterhält, sondern Liebe und Zusammenhalt.

In meinen Träumen zählen Intelligenzen in Form von Menschlichkeit und Toleranz, Respekt und all das, was die Welt braucht, um glücklich zu sein. Die Menschen haben begriffen, was notwendig ist, um die Grundrechte, die jedem zustehen müssen, zu bewahren. Wir alle haben erkannt, dass Glück kein Privileg ist, sondern unser Recht.

Wenn ich träume, sehe ich die Welt mit anderen Augen.

Doch wenn ich aufwache, sehe ich, wie sie wirklich ist.

Kapitel 1

Atme. Dein Kopf lügt. Das ist alles nicht wahr.

Wie ein nie endendes Echo wiederholte ich diese Sätze in Gedanken, während ich in graue Augen schaute, die mich glanzlos, fast schon tot musterten. Sie strahlten weder Wärme noch wirkliche Kälte aus. Würde man sie beschreiben müssen, wäre wohl »leer« das perfekte Wort, das man wählen könnte. Der dunkle Wimpernkranz, der die helle Augenfarbe noch deutlicher zur Geltung brachte, verlieh dieser Leere zusätzlich einen beinahe düsteren Ausdruck. Im linken Augenwinkel konnte ich eine klare Flüssigkeit ausmachen, also wischte ich mir mit dem Zeigefinger schnell über das Auge und wandte mich von dem großen Spiegel an der Wand des Tanzsaales ab.

Mich wieder der Realität hinzugeben und aufzuhören, in meinen Tagträumen zu verweilen, fühlte sich oftmals so falsch an, dass ich darüber nachdachte, ob ich wirklich in der Realität lebte. Wer bestimmte eigentlich, was Realität und was Traum war? Und warum war es überhaupt so wichtig, diese beiden Welten zu unterscheiden? Waren nicht beides ineinander verwobene Realitäten, die von unserem Bewusst- und Unterbewusstsein gelenkt wurden? Vielleicht gewährte uns das Wissen Schutz, weil wir uns dessen bewusst waren, die Realität zu einem gewissen Grad beeinflussen zu können, während der Traum uns keine Möglichkeit dazu ließ – es sei denn, man besaß die Fähigkeit des luziden Träumens und konnte seine Welt, während man schlief, steuern. Aber da mir diese nicht zur Verfügung stand, konnte ich mich nur damit zufriedengeben, dass Träume meine Psyche weit weniger beschädigten. Manchmal wünschte ich mir tatsächlich, dass die Realität mein Traum wäre und meine Träume die Realität. Zumindest müsste ich meinen Alltag dann nicht durchgängig mit irgendwelchen Menschen verbringen, die mich behandelten, als wäre ich nicht ansatzweise so viel wert wie sie. Nicht, dass ich nie Albträume gehabt hätte, aber mittlerweile war ich der Meinung, dass selbst Clowns weniger schlimm waren als meine Mitschüler. Die Realität war mein wahrer Albtraum.

Ich richtete die Augen wieder auf meine Sportlehrerin, die uns gerade erklärte, wie wichtig der Ausdruck des Gesichts sei, während man tanzt. Hätte ich nicht wie ein aufgeschrecktes Reh ausgesehen, wenn ich befürchtete, beobachtet zu werden, hätte ich bei ihren Sätzen nicht innerlich geseufzt. Früher hatte ich mir nicht eine Sekunde darüber Gedanken gemacht, was andere über mich denken könnten. Ich hatte mich nie darum gesorgt, weil für mich die Welt in Ordnung war. Mittlerweile war sie zerbrochen wie ein Glas, das zu Boden gestürzt war. Und genauso wie das Glas könnte man meine Welt nicht wieder heilen. Selbst wenn: Die Risse würden bestehen bleiben, und es würde nie wieder so werden, wie es gewesen war. Es war merkwürdig, dass ich mir ständig Gedanken darum machte, was andere dachten, sodass die eigenen Gedanken keinen Platz mehr hatten. In dieser Gesellschaft zählte nicht, was du über dich dachtest. Entweder du passtest dich an, oder du wurdest kaputt gemacht. So kaputt gemacht, dass du plötzlich glaubtest, dass es in Ordnung wäre. Du warst plötzlich der Meinung, dass du es nicht anders verdient hättest. Wer konnte auch glauben, dass er gut genug sei, wenn jeder einzelne seiner Mitmenschen etwas völlig anderes behauptete oder zeigte? Wie lange konntest du dein positives Selbstwertgefühl halten, bis du die Ansichten der anderen annahmst? Bei mir hatte es tatsächlich nicht sehr lange gedauert. Psychologen würden mich vermutlich als labil und emotional einstufen, und damit hatten sie nicht unrecht. Durch mein labiles Ich nahm ich mir schnell alles zu Herzen. Widerstandsfähigkeit war oft ein Fremdwort für mich. Das Problem war, dass ich oft genau diese Eigenschaft als Grund dafür nahm, dass es mir so schlecht ging, während ich vergaß, dass es egal war, wie labil oder stark ich war: Jeder würde früher oder später an den ganzen Beleidigungen und der Ignoranz zerbrechen.

Ich fragte mich immer wieder, wie ich in ein so tiefes Loch hatte fallen können wegen Menschen, die sich überhaupt nicht für mich interessierten. Die mich nicht sahen, und wenn sie es taten, dann sahen sie nur das schwache Opfer, das sie benutzen konnten, um ihre eigenen Schwächen zu kompensieren. Einen anderen Beweggrund konnte ich beim besten Willen nicht erkennen. Eigentlich waren diese Menschen zu bemitleiden, denn diese Mobbingattacken definierten nicht mich, sondern sie.

Das Problem war: Ich konnte sie gar nicht hassen. Und selbst wenn ich das gekonnt hätte, hätte ich es nicht gewollt. Weil so viele Menschen sich gegenseitig hassten, bestand unsere Welt nur noch aus einem Konstrukt aus Hass. Oft merkte man dann nicht, dass, während man an seinem Hass verbitterte, kaputtging und zerbrach, die gehasste Person ihr Leben lebte, ohne sich darum zu scheren, wie es einem dabei ging. Man gab dieser Person einfach nur das Gefühl, relevant genug zu sein, um die Macht über einen selbst und dessen Empfindungen zu haben. Man schadete sich im Endeffekt nur selbst damit. Für mich war die größere Strafe, als nicht existent angesehen zu werden, anstatt gehasst zu werden, wobei beide Optionen vermutlich nicht unbedingt zu einem positiven Selbstbild beitrugen.

Langsam atmete ich tief durch.

Ich hatte den Kurs bewusst gewählt, nicht zuletzt, weil die anderen Sportkurse aus Rugby und Volleyball bestanden und ich weder mit Bällen noch mit muskelbeladenen Neandertalern umgehen konnte. Theoretisch war es mein Glück, dass Tanzen und damit eines meiner Hobbys als Kurs angeboten wurde. Mein Pech nur, dass mich niemand hier haben wollte.

Ich mochte zwar nicht einschätzen können, wie viele Nudeln ich mir für eine Portion kochen musste, und bereitete deshalb immer ein Gericht für eine komplette Fußballmannschaft zu, aber Menschen konnte ich mittlerweile wohl sehr gut einschätzen. Um die Blicke, die mir jeder einzelne Mitschüler zuwarf, wann immer ich auftauchte, zu deuten, musste ich auch wirklich kein Studium in Verhaltenspsychologie absolvieren. Nicht nur, dass sie mich mit ihren Augen umbringen wollten, sie fingen auch zufälligerweise immer dann, wenn ich den Raum betrat, an zu tuscheln. Doch wenn es nach meiner verflossenen besten Freundin Gin ging, bildete ich mir das ja alles bloß ein. Vermutlich war es auch nur Einbildung, dass sie etliche meiner peinlichen Fotos von früher ins Internet gestellt und Sprüche wie »An ihrer Stelle würde ich keinen Urlaub mehr auf dem Bauernhof machen, sonst behalten sie sie noch da, weil sie für ein Schwein gehalten wird« ganz charmant als Untertitel beigefügt hatte. Einige Leute würden vermutlich bei so einem kindischen und abgrundtief schlechten Spruch die Augen verdrehen. Aber mal ehrlich: Vor zwei Jahren, als Gin noch 14 gewesen war, war dieser Witz der Diss des Monats gewesen. Blöd nur, dass ich die Zielscheibe und somit das Opfer des Monats gewesen war. Anders als der Spruch hatte ich den obersten Platz des Treppchens allerdings bis heute gut verteidigt.

So viele Jahre in der Schule, und ich konnte den Satz des Pythagoras anwenden, wenn ich mich an die zahlreichen Mathestunden zurückerinnerte, in denen ich verzweifelt versucht hatte, mitzukommen. Der Satz des Pythagoras half mir aber später nicht beim Steuernmachen oder Wäschewaschen. Und er half mir nicht zu lernen, wie ich mich selbst lieben konnte.

Wenn dies das Leben war, das mir vorherbestimmt war, dann wollte ich es nicht. Und selbst wenn ich es wollte, ich konnte es nicht führen. Wie auch, wenn jeder Schritt, den ich tat, von Gedanken begleitet wurde, in denen ich mir vorstellte, wie ich es am besten beendete?

Als die Schulklingel ertönte, fiel mir beinah ein Stein vom Herzen, weil die ständigen Blicke meiner Mitschüler wenigstens für wenige Sekunden von mir abgewandt wären. Wenigstens, bis alle in der Umkleidekabine wären und ich mit misstrauischen und kritischen Blicken beäugt werden würde, weil ich zum Umziehen auf die Toilette ging.

Langsam erhob ich mich und zog mein Oberteil übertrieben genau zurecht, damit ich Zeit schinden konnte. Dabei achtete ich aus den Augenwinkeln auf die Anderen und schlenderte dann als Letzte hinter ihnen her, um aus ihrem Blickfeld vollends zu verschwinden.

»Kara?«

Erschrocken blieb ich stehen und verkrampfte mich. Die monotone, kalte Stimme meiner Sportlehrerin hallte in meinem Kopf wider. Die Art, wie sie meinen Namen aussprach, ließ nichts Gutes ahnen.

Ganz ruhig, du hast nichts zu befürchten, redete ich mir verzweifelt ein.

Ich versuchte, ein Lächeln zu erzwingen, und drehte mich dann zu ihr um. Mit aufmerksamen dunklen Augen musterte sie mich eindringlich, während sie wie eine Schlange, die eine Maus taxierte, auf mich zukam. »Du hast heute gar nichts gesagt.«

Ich zuckte mit den Schultern. Lass dir jetzt bloß nichts anmerken! »Und das wundert mich, wo du doch die Praxis optimal beherrschst«, ergänzte sie und legte den Kopf schief. Ihr Blick war so starr auf mich gerichtet, dass ich das Gefühl hatte, sie könnte mein gesamtes Gehirn scannen. Wäre ich nicht so angespannt gewesen, hätte ich vermutlich glatt über ihr konzentriertes Gesicht gelacht.

»Ich habe nicht viel geschlafen«, erwiderte ich achselzuckend und versuchte, eine besonders unbeteiligte Miene aufzusetzen. In mir wütete hingegen ein Sturm aus Angst, und ich befürchtete, es würde nicht mehr lange dauern, bis er an die Oberfläche treten würde.

Kritisch beäugte sie mich. »Du schläfst in letzter Zeit wohl immer sehr wenig. Bedrückt dich etwas, Kara?«

Ich grinste gespielt und zuckte abermals mit den Schultern. »Ihr Unterricht ist immer an einem Montag. Da ist so gut wie jeder demotiviert und unausgeschlafen. Nehmen Sie das nicht persönlich.« Ich glaubte, ich war noch nie zuvor so unhöflich zu einer Lehrerin gewesen, und das ging mir wirklich gegen den Strich. Manchmal musste man wohl Prioritäten setzen.

Überrascht zog Frau Dorem eine Augenbraue empor. Vermutlich war dies der Moment, in dem sie merkte, dass irgendetwas nicht stimmte. Wahrscheinlich hatte sie nun wahrgenommen, dass ich meine Angst durch schnippische Worte überdecken wollte. Gut, ich empfand die meisten Lehrer nicht als sonderlich gute Pädagogen, aber nach dieser maximal miserablen Überspielung meiner Gefühle wäre selbst meinem Physiklehrer, der mehr Stein als Mensch war, bewusst geworden, was ich hier tat.

»Wenn du mir etwas zu sagen hast, dann tu es. Ich möchte dich nicht melden müssen«, erwiderte Frau Dorem, und mir blieb das Herz für eine Sekunde stehen. Bleib ruhig, Kara.

»Mir geht es gut«, sagte ich schlicht und sah sie eindringlich an. Ich hoffte inständig, dass sie mir glaubte, denn wenn nicht, würde ich Besuch von den Zuständigen des Sanatoriums von Dolac bekommen, und die würden mich auf der Stelle mitnehmen. Das wäre mein persönlicher Untergang, und das konnte ich nicht zulassen. Gleichzeitig konnte meine Sportlehrerin nicht zulassen, dass ich frei herumlief, wenn ich tatsächlich das war, was sie augenscheinlich vermutete.

Ich hielt unmerklich den Atem an und starrte die Frau, die nun mein Leben in den Händen hielt, unbewegt an. Diese nickte bloß, und so machte ich mit pochendem Herzen kehrt und ging schneller als beabsichtigt in die Umkleidekabine, wo mich meine Mitschülerinnen neugierig musterten. Erwarteten sie jetzt, dass ich ihnen eine Rede darüber hielt, was Frau Dorem und ich besprochen hatten? Ich würde Leute, die mich unter anderem aufgrund meiner breiten Hüften verspotteten, nicht unbedingt als dicke Freunde betiteln, denen ich sofort von jedem Gespräch erzählen würde. Den erwartungsvollen Blicken nach zu urteilen, schienen sie das anders zu sehen – nicht, dass sie meine Freunde hätten sein wollen (ich war schließlich nichts weiter als ein Opfer für sie), aber das hieß in ihrer Welt offenbar nicht, dass sie nicht alles über mich erfahren müssten. Diese Lästertanten würde es vermutlich auch interessieren, wie oft ich am Tag auf Klo ging, um irgendeinen Mist hineinzuinterpretieren, um mich damit aufzuziehen. Das klingt unglaubwürdig? Nicht in meiner Welt, in der Menschen wie ein professioneller Sherlock Holmes nach Makeln anderer suchten. Derjenige, der andere am meisten mit den besten Sprüchen schikanierte, war hier der Stärkste, ohne zu merken, dass er dadurch vielmehr der Schwächste war: der Mensch mit dem schwächsten Charakter. Bedeutend wichtiger, als gut zu sein, war eben manchen, beliebt zu sein. Sie lebten nach dem Motto: Solange mich andere mögen, kann ich mich auch mögen. Nur dass sie dabei vergaßen, dass sie nicht gemocht wurden, weil sie besonders höflich und herzensgut waren, sondern vielmehr, weil sie für Unterhaltung anderer sorgten. War es das wirklich wert?

Ich tat so, als bemerkte ich die Augenpaare, die auf mir ruhten, gar nicht, nahm meine Kleidung von der Holzbank und verschwand damit schnurstracks in eine der Toilettenkabinen. Dort setzte ich mich auf den Klodeckel und platzierte meine Kleidung auf dem Schoß.

Endlich konnte ich einmal tief durchatmen und glaubte, meine Lunge entknote sich langsam wieder. Ich betete dafür, dass ich Frau Dorem beruhigt haben mochte und sie nicht auf die Idee käme, meinen Vater für weitere Informationen zu kontaktieren. Oder viel schlimmer noch: mich zu melden. Ich bekam bei diesem Gedanken eine Gänsehaut, die sich rasant auf meinen gesamten Körper ausbreitete. Aus Angst, ich würde mich noch weiter hineinsteigern – was ich supergut konnte, ich war die Anthropophobie und Soziophobie in Person –, stand ich schließlich wieder auf und fing an, mein Sportoberteil über den Kopf zu ziehen. Ich hatte heute schon zu oft pessimistische und negative Gedanken zugelassen, die meine Schutzmauer für kurze Augenblicke eingerissen hatten. Ich konnte nicht riskieren, dass mir das in nächster Zeit noch einmal passierte.

Als ich die Ärmel meines langen Oberteils, wofür mich bereits quasi jeder aus dem Kurs blöd angeschaut hatte und ich mir dumme Begründungen und Ausreden wie »Ich habe Neurodermitis und ziehe langärmelig an, um nicht übermäßig viel Freiraum zum Kratzen zu haben« hatte ausdenken müssen, über die Arme zog, musste ich den Blick von meiner nackten Haut abwenden. Zu sehr brachte mich das Indiz meiner Schwäche jedes Mal zum Erstarren. Schnell zog ich mir mein T-Shirt über und meine Hose um. Bevor ich die Kabine verließ, streifte ich mir noch schnell meinen hellbraunen Cardigan über die Arme, um meine wulstigen Narben zu verstecken.

Als ich nach Hause kam und die Haustür hinter mir ins Schloss fiel, war ich den Tränen nah. So ging es mir beinah immer, wenn ich aus der Schule kam und die gesamte Anspannung von mir abfiel. Nicht nur, dass ich ständig so tun musste, als würde mich die Ausgrenzung und das Verspotten meiner Mitschüler nicht im Geringsten interessieren, ich musste auch mit einer großen Last auf den Schultern leben. Die ständige Angst, erwischt zu werden, brachte mich noch irgendwann komplett um den Verstand. Es war wirklich verdammt schwer, mit einem Dauergrinsen durch die Welt zu marschieren, während einem eigentlich nur zum Heulen zumute war.

Vermutlich hätte ich auch ohne die Furcht, im Sanatorium zu landen, meine Emotionen vertuscht. Wer gab schon gern zu, verletzt zu sein? Ich jedenfalls nicht. Die grenzenlose Angst jedoch veranlasste mich dazu, täglich den Clown aus dem Film Es nachzuahmen - zumindest musste ich sicherlich mit meinem unechten Grinsen genauso verstörend aussehen. Umso erschöpfter war ich, als ich die Maske endlich ablegen konnte.

Heute war meine Gefühlslage besonders schlimm. Nicht zuletzt, weil ich absolut nicht sicher war, ob mich meine Sportlehrerin enttarnt hatte oder nicht. Nun musste ich mit einer weiteren Angst leben: Es könnte jederzeit jemand hier hereinstürmen und mich mitnehmen, und ich konnte nicht das Geringste dagegen tun.

»Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.«

Ich blickte auf und schaute in das Gesicht meines Bruders, der mich grinsend musterte. Tay war zwar ein Jahr jünger als ich, und doch überragte er mich mit seinen 1,78 m schon deutlich. Abgesehen von dem Größenunterschied behaupteten viele Menschen, dass wir uns durchaus ähnlich sähen. Besonders die schwarzen, dicken Haare ließen vermuten, dass wir Geschwister waren. Seine Lippen waren genauso geschwungen wie meine, und wir hatten sogar beide die gleiche Stupsnase. Die einzige Äußerlichkeit, die uns wohl wirklich unterschied, waren unsere Augen (wenn man mal von dem Kleidungsstil absah und dahin gehend unberücksichtigt ließ, dass seine Hosen so tief in der Kniekehle saßen, dass er eigentlich gar keine benötigte). Während meine der Inbegriff von grau und glanzlos waren, strahlten seine in einem warmen Braun. Aber ich könnte die meinen eigentlich gar nicht missachten, waren sie doch das Einzige, was mir von meiner Mutter geblieben war.

Ich schüttelte gespielt amüsiert den Kopf. »Und du siehst aus, als hättest du mal wieder meinen Schokoladenpudding gegessen«, erwiderte ich und deutete auf die dunklen Flecken an seinen Mundwinkeln. Dabei versuchte ich, mein Gesicht zu einem bösen Grinsen zu verziehen, damit ich ihn schnell davon ablenken konnte, dass ich Sekunden zuvor ausgesehen hatte, als würde ich gleich einen Zusammenbruch erleiden. Auch wenn Tay und ich unzertrennlich waren, so musste ich auch vor ihm so tun, als wäre ich einer der glücklichsten Menschen dieser Welt. Seit der Gründung des Sanatoriums von Dolac konnte man niemandem mehr vertrauen – nicht einmal seinen geliebten Menschen. Vielleicht sogar gerade denen nicht.

»Ich bin unschuldig, er hat mich angeflirtet!«, erwiderte er und setzte seinen Welpenblick auf, indem er die Unterlippe vorzog und große Augen machte. Er hatte diese Mimik schon so verdammt gut drauf, dass ich wetten konnte, er sei damit schon etliche Male durchgekommen. Allein meinen Vater hatte er damit schon viel zu oft überreden können, ihm zu erlauben, auf irgendwelche Festivals zu gehen. Mit meiner unkontrollierten Gesichtsakrobatik hatte ich es hingegen nicht mal geschafft, zwanzig Minuten länger als besprochen draußen bleiben zu dürfen. Im Gegenteil: Ich hatte eher Ärger bekommen, weil ich überhaupt gefragt hatte. Vielleicht lag es aber auch – zumindest teilweise – daran, dass mein Vater ein ziemlich geschlechterspezifisches Denken besaß: Frauen waren kleine, zerbrechliche Wesen, die schnell entführt werden könnten. Gut, vielleicht stimmte diese Beschreibung in meinem Fall sogar, aber mein Vater bedachte nicht, dass mich Entführer nach spätestens einer Stunde freiwillig zurückbringen würden: Wenn ich eines war, dann anstrengend.

Ich verdrehte die Augen und lief an ihm vorbei. Als ich auf seiner Höhe war, gab ich ihm spielerisch einen Klaps auf den Arm. »Du bist ein Spinner, halt dich von meinen Schokopuddings fern!«

Ohne auf eine Antwort zu warten, marschierte ich in mein Zimmer und zog sacht die Tür hinter mir zu. Über Tay konnte man nur schmunzeln, und ich fragte mich wirklich, ob unsere absolute Beklopptheit angeboren oder ob uns das anerzogen worden war. Auf jeden Fall gab es keine Person, die mich meine Gedanken mehr vergessen ließ als er, und auch wenn ich ihm das nie sagen konnte: Ich war unendlich dankbar dafür. Schnellen Schrittes stolzierte ich auf mein Bücherregal zu und schnappte mir eines der Bücher, die ich noch nicht gelesen hatte. Mit einem meines Lieblingsautors im Arm schmiss ich mich auf mein Himmelbett und schlug die erste Seite auf. Viel weiter kam ich nicht, denn da ging auch schon meine Zimmertür auf, und Tay setzte sich, ohne zu fragen, neben mich aufs Bett.

»In letzter Zeit bist du oft allein, kann das sein?«

»Bist du zum Poeten mutiert? Das hat sich gereimt«, erwiderte ich und zwang mir ein Grinsen aufs Gesicht. Dies war bereits das zweite Gespräch heute, das definitiv in die falsche Richtung ging. Es stimmte, dass ich oft allein war. Auch an dem bevorstehenden Wochenende würde ich wieder in meinem Zimmer dahinvegetieren und mich meiner Liebe den Büchern gegenüber hingeben und auch Nächstes und Übernächstes und Überübernächstes und womöglich auch mein gesamtes Leben lang würde ich das Wochenende allein verbringen und an die Decke starren. Was blieb mir auch anderes übrig ohne Menschen, die mich mochten? Mal abgesehen von meiner Familie, aber welche 17-Jährige verbrachte schon gern jedes verdammte Wochenende mit ihrem Vater und dem kleinen Bruder? Ein weiterer entscheidender Fakt war, dass meine Motivation, etwas zu unternehmen, mit der Freude, wenn wir Matheunterricht hatten, gleichzusetzen war. Seit ich das Gefühl hatte, meine Gedanken und Stimmungen nicht mehr kontrollieren zu können, erwischte ich mich immer wieder dabei, immer weniger Lust auf Dinge zu haben, die mich noch vor mehreren Monaten begeistert hatten. Tanzen und Nähen zum Beispiel. Mittlerweile konnte ich mich nicht an einem Tag dazu aufraffen, auch nur ansatzweise rhythmische Lieder zu hören, geschweige denn die alte Nähmaschine meiner Oma aus dem Schrank zu holen. Vielleicht hätte mir das gutgetan, doch die Motivation, die ich dazu gebraucht hätte, konnte ich bei Weitem nicht aufbringen. Es war ein ewiger Kreislauf der Depression.

Mit zusammengezogenen Augenbrauen schaute er mich ernst an. Diesen Gesichtsausdruck sah ich bei ihm selten, war er doch sonst immer nur der alberne kleine Bruder, der alles ins Lächerliche zog. Umso mehr beunruhigte mich die Situation. Schulterzuckend sah ich ihn an. »Mir geht es gut«, wiederholte ich die Worte, die ich heute bereits an Frau Dorem gewandt hatte. »Und ich werde mich zum Lesen nicht in dein Zimmer gesellen. Entschuldigung, aber bei der Lautstärke und dem Musikgeschmack kann ich mich direkt lesend mitten auf die Bühne eines Death-Metal-Konzerts stellen.«

Er gab seine ernste Haltung auf, strubbelte mir durchs Haar und ergriff nach wenigen Sekunden, ohne auf meine zweite Bemerkung einzugehen, das Wort. »Wie soll es dir auch nicht gut gehen? Du hast schließlich den coolsten und klügsten Bruder der Welt.«

Halb genervt schlug ich seine Hand weg. Ich hasste es, wenn mir jemand durch die Haare fuhr, denn danach hatte ich grundsätzlich so viele Knoten, dass man meine Frisur mit einem Vogelnest hätte verwechseln können. »›Idiot‹ trifft die Beschreibung meines Bruders besser.«

Er lachte und ging ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer, während er in derselben Bewegung die Tür schloss.

Am Abend blickte ich gedankenverloren aus dem Fenster neben meinem Bett und lauschte dem Vogelgezwitscher, das aus dem Kirschbaum neben unserem Haus erklang. Es war so friedlich und so einsam zugleich, beinah so, wie ich mir den Tod vorstellte: schwerelos, einfach, sanft und doch so wahnsinnig still und leer.

Mein Vater bereitete gerade das Abendessen zu, und wenn mich meine Nase nicht täuschte, gab es heute wohl Spaghetti mit Spinat. Das war nicht unbedingt mein Leibgericht, aber wenigstens konnte ich beim Essen meine familiäre Anwesenheitspflicht erfüllen, ohne großartig viel dabei reden zu müssen. Jedes Wort musste gut überlegt sein, jeder Blick war entscheidend, damit ich mich decken konnte. Es stimmte, was Tay sagte: Ich war oft allein. Aber ich verband mit dem Alleinsein nicht mehr nur negative Stimmungen, ich sah es durchaus oft als Freiheit an, weil ich in diesen Momenten aufhören konnte, etwas zu spielen, was ich einfach nicht war: glücklich.

Als plötzlich die Haustürklingel ertönte, zuckte ich augenblicklich zusammen. Eine Gänsehaut breitete sich augenblicklich auf meinem gesamten Körper aus.

Wir bekamen so spät nie Besuch.

Wir bekamen eigentlich allgemein nie Besuch.

Ein dicker Kloß bildete sich, als ich auf die Tür meines Zimmers starrte in der Hoffnung, sie könnte unsichtbar werden, damit ich sehen konnte, wer unser Gast sei. Angestrengt lauschte ich den Stimmen, während ich zu einer Statue einfror.

»Herr Meis?«, hörte ich eine dunkle Stimme fragen, und meine Gänsehaut intensivierte sich sofort. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein!

Mein Vater klang deutlich verunsichert. »Ja?«

»Wir haben eine Meldung erhalten. Können wir bitte Kara Meis sprechen?« Wieder diese dunkle Männerstimme, die durch meine Knochen dröhnte. Es klang nicht nach einer Bitte – es war eine Forderung.

Frau Dorem hat mich gemeldet. Sie hat es mir nicht abgekauft, war das Erste, das ich dachte. Der zweite Gedanke war viel schlimmer und hallte in einer Endlosschleife in meinem Kopf wider: Sie sind hier, um mich zu holen.

Ich fühlte mich wie in Trance, war wie erstarrt, mein Kopf war wie leer gefegt, und erst, als mich mein Vater auf einen der Küchenstühle drängte, schaute ich meinen Gästen ins Gesicht. Was war die letzten Sekunden geschehen? Hatte ich mich auffällig verhalten? Spielte das überhaupt noch eine Rolle? Mir war heiß und kalt zugleich, kalter Schweiß ließ mich erschaudern, und mein Puls pochte wie ein Vorschlaghammer in den Ohren. Das letzte Mal, als ich mich so schlecht gefühlt hatte, war gewesen, als ich Salmonellen gehabt hatte und den gesamten Tag lang hatte auf dem Klo hängen müssen – und das sollte etwas heißen! Salmonellen waren die Hölle; genau wie das hier. Die beiden Männer in den grauen Anzügen sahen ziemlich riesig und bedrohlich aus von hier unten, und auch die Blicke wirkten nicht gerade einladend auf mich. Der Mann mit den dunkelsten Augen, die ich je gesehen hatte, beäugte mich so intensiv, dass ich anfing, unkontrolliert auf dem Stuhl hin- und herzurutschen. Dann gab er dem anderen Mann, den ich bloß »Platinblond« taufte, ein Zeichen. Dieser nickte, zückte einen türkisfarbenen Chip von der Größe einer Münze und reichte ihm den Typen mit den dunklen Augen. Dieser nahm ihn entgegen und schaute mich eindringlich an, bevor er anfing zu sprechen. »Ich bin Herr Kat. Du bist Kara.«

Am liebsten hätte ich ihm ein sarkastisches Echt? Danke, dass Sie mich darauf hinweisen, wer ich bin. Hatte ich fast vergessen entgegengedonnert, doch ich hielt den Mund. Wenn man schon in der Scheiße saß, musste man sich nicht auch noch selber darin vergraben. Das war genauso mit Treibsand: Je mehr man zappelte und sich wehrte, desto schneller sank man in den sicheren Tod. Mit dieser Metapher sollte ich mir wohl selber eine Warnung aussprechen, aber es fiel mir wirklich verdammt schwer, meine Zunge zu hüten, war ich doch generell ein Mensch, der schnell Dinge ausplauderte, die ich dachte – vorausgesetzt natürlich, es waren nicht gerade Gründe, aus denen man mir das Sanatorium auf den Hals hetzen konnte.

Ich nickte bloß und starrte auf den Chip, den er in den Fingern kreisen ließ. Mit einer Handbewegung richtete er die Aufmerksamkeit kurz auf Platinblond. »Das ist Herr Lange, mein Kollege. Ich denke, du weißt, warum wir hier sind.«

Ihr kommt mich holen.

Mein Bruder, der regungslos neben meinem Vater stand, schaute mich schockiert an, und so schüttelte ich nur den Kopf. Warum ich das tat, wusste ich nicht. Vielleicht, um ihm zu signalisieren, dass er nichts sagen sollte, vielleicht auch nur, um ihm zu verstehen zu geben, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Dabei gab es den, und das wusste nicht nur ich. Es fühlte sich so an, als würde meine Panik den gesamten Raum einnehmen.

»Es gibt keinen Grund, dass Sie hier sind. Ich bin gesund.« Meine Stimme klang fester, als ich dachte, doch Herr Kat zog bloß spöttisch eine Augenbraue hoch, während Herr Lange nur gelangweilt durch den Flur wanderte. Plötzlich kniete sich der Typ mit den dunklen Augen blitzschnell vor mir nieder und hielt mir den Chip vor die Augen, sodass ich reflexartig blinzeln musste, weil ich befürchtete, er würde mir das Teil in der nächsten Sekunde ins Auge rammen.

»Das werden wir gleich sehen«, sagte er unheilvoll. »Weißt du, was das hier ist, Kara?«

Ich schüttelte den Kopf und biss mir dabei auf die Unterlippe, weil ich merkte, dass meine Tränen an die Oberfläche gelangen wollten. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben so unter Druck gesetzt gefühlt.

Er grinste gefährlich. »Ein neues Mittel, um Menschen zu entlarven. Das drückt man gemeldeten Personen an die Stirn. Leuchtet es grün, hast du rein gar nichts zu befürchten. Doch sollte es rot sein, liebe Kara, dann haben wir eine neue Patientin in unserem Sanatorium.«

Das war doch der Wahnsinn! Bisher waren nur Erfahrungen von getesteten Menschen bekannt, die sich mehreren Untersuchungen hatten unterziehen müssen. Jetzt wurden schon Chips entworfen, die die Prozedur mit Sicherheit um einiges beschleunigten.

Ich zuckte zusammen, doch zu einer Erwiderung oder einem Protest kam ich gar nicht, denn im nächsten Moment drückte mir Herr Kat auch schon den Chip gegen die Stirn und hielt mit der anderen Hand meinen Nacken fest, damit ich nicht zurückweichen konnte.

»Müssen Sie so brutal sein?«, fluchte Tay, und ich konnte seine Verärgerung regelrecht spüren. Am liebsten hätte ich ihm entgegengebrüllt, dass er still sein solle, um sich nicht selber in die Schusslinie zu zerren, doch ich brachte kein Wort heraus. Mein Puls war höher als je zuvor, dessen war ich mir sicher. Der Typ mit den dunklen Augen antwortete nicht, ließ jedoch schnell von mir ab, während er sich in derselben Sekunde zu meiner Familie drehte und den Chip in die Höhe hielt. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, und ich hörte mein Blut in den Ohren pulsieren. Dieser Moment entschied womöglich über mein ganzes Leben und kam so unvorbereitet, dass ich nicht die leiseste Chance hatte, mich darauf vorzubereiten. Hätte ich mich überhaupt jemals darauf vorbereiten können?

Eigentlich hätte ich nicht um ihn herumspähen müssen, denn die Mienen meines Vaters und Tays sprachen Bände, und ich kannte schließlich schon lange die Wahrheit, doch ich musste es mit eigenen Augen sehen, bevor ich es wirklich glauben konnte.

Der Chip, der vor wenigen Sekunden noch in einem satten Türkis gestrahlt hatte, funkelte nun in einem Blutrot.

Kapitel 2

»Was ist das für eine Scheiße?«, fluchte mein Bruder und kassierte prompt einen Hieb meines Vaters in die Seite. Doch er ließ sich nicht beirren. »Was soll uns das jetzt sagen?« Er wusste es bereits, er wusste ganz genau, was das bedeutete. Die Wahrheit war, dass er es nicht einsehen wollte.

Herr Kat ließ sich von Tays zynischer Art nicht aus der Ruhe bringen und schaute mich eindringlich an; so eindringlich, dass meine Hände anfingen, feucht zu werden. »Das soll dir sagen, dass deine Schwester ein Deprepa ist.«

Ich war nie auch nur im Entferntesten ein Freund von »In-Schubladen-Stecken« gewesen, und ich empfand auch Krankheiten um Gottes willen nie als etwas, wofür man sich schämen müsste, doch so, wie Herr Kat Deprepa aussprach, klang es nach der schlimmsten Beleidigung, die man einem Menschen an den Kopf werfen konnte.

Er drehte sich wieder zu meinem Bruder und hob dabei den Chip nach oben, der mittlerweile wieder in einem satten Türkis schimmerte. »Und das ist im Übrigen auch keine – wie primitiv hast dich noch mal ausgedrückt? – Scheiße. Es ist ein Deprepaempfänger – auch Deptorem genannt –, und er kann den Frieden unserer Gesellschaft bewahren, indem er Leute wie deine Schwester entlarvt.«

Hielten sie mich wirklich für eine Gefahr? Das konnte doch nicht wirklich deren Ernst sein. Ich war höchstens eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn ich mit meiner grenzenlosen Dummheit versuchte, die Experimente im Chemieunterricht durchzuführen. Außer dieser Tatsache hätte das Gewalttätigste ein kleiner Schubser sein können, den ich versehentlich arrangieren würde, weil ich mal wieder über meine eigenen Füße stolpern und gegen unschuldige Menschen brettern würde. Wenn sie das als Indiz für eine gesellschaftliche Gefahr ansahen, dann konnte ich mir bloß während meiner ununterbrochenen Stirn-Handflächen-Koordination eine Beule an den Kopf hämmern.

»Entlarvt?«, hakte mein Vater nach. »Wie soll dieses Gerät funktionieren?« Er wirkte mittlerweile eingeschüchtert und vorsichtig. Ich hatte das Gefühl, dass er bereits die Hoffnung aufgegeben hatte, seine Tochter bei sich behalten zu können, und war nun einfach nur bemüht, zu verstehen, wie sie es geschafft hatten, ihm mit nur einer Berührung ein Familienmitglied zu entreißen. Diese Tatsache beunruhigte mich zunehmend, denn auch meine Hoffnung schwand. Mein Vater war eigentlich immer der ultimative Inbegriff für »Beschützer« gewesen. Niemals hätte er meinen Bruder oder mich aufgegeben, bevor nicht der letzte Lichtblick erloschen war. Ob er das Sanatorium als Perspektive für eine Aussicht auf eine bessere Zukunft ansah, wusste ich nicht, aber das war in diesem Augenblick auch nicht von Belang. Was zählte, war, dass ich nicht die Einzige war, die sich verloren fühlte.

Herr Lange schien langsam sichtlich genervt zu sein, und ich konnte an seinen Gesichtszügen erkennen, dass ihm bald der Geduldsfaden reißen würde. Es war also auch kein Wunder, dass seine Erklärung auf die Frage meines Vaters, als er schließlich das Wort ergriff, nicht sonderlich höflich klang. »Deptoreme können die psychischen Erkrankungen aus dem Hirn erfassen und einstufen, ob sich eine Depression in einem gefährlichen Stadium befindet. Abschaum wird direkt im System des Empfängers registriert.« Er zuckte mit den Schultern, als tangierte es ihm peripher, ob seine Worte verständlich oder hart klangen. »Depressionen können übrigens auch vererbt werden.«

Dann trat er auf Herrn Kat zu, nahm ihm den Chip ab und donnerte ihn ohne Vorwarnung gegen Tays Stirn. Dieser taumelte vor Schreck einige Schritte zurück und schaute Herrn Lange entsetzt und wütend zugleich an. Mein Herz setzte für wenige Sekunden aus, und meine Schuldgefühle, Tay würde durch meine Unfähigkeit, meine Krankheit zu vertuschen, ebenso mitgenommen werden, übermannte meinen kompletten Körper. Doch die Ungewissheit währte bloß wenige Augenblicke. Als der Deprepaempfänger grün aufleuchtete, atmete ich erleichtert auf. Ein klitzekleiner Teil in mir, der besonders egoistisch war, hätte sich gewünscht, einen Verbündeten zu haben, mit dem ich gemeinsam stark sein könnte, doch der wesentlich größere Teil in mir war von Erleichterung so erfüllt, dass ich am liebsten losgeheult hätte.

»Glück gehabt«, nuschelte Herr Lange unüberhörbar enttäuscht und nahm Tay den Chip wieder ab. Meinen Vater ließen sie in Ruhe, und das war mir auch nur recht. Tay hätte wahnsinnige Probleme, würden sie meinen Vater mitnehmen, da er doch noch nicht volljährig war. Vermutlich hätte er in eine Wohngruppe gemusst und niemanden mehr aus seiner Familie gehabt. Erst meine Mutter, dann seine Schwester. Mein Vater hätte Tays eigenes psychisches Verderben bedeutet. Herr Kat sah seinen Kollegen kurz tadelnd an, dann schaute er mir wieder ins Gesicht. Irgendetwas in seinen Augen sagte mir, dass er mich bemitleidete. Nicht auf die »Du-minderbemitteltes-Opfer«-Art, vielmehr, als würde er wirklich bedauern, dass sie mich mitnehmen mussten. Wahrscheinlich bildete ich mir das aber auch nur ein, denn im nächsten Moment war sein Ausdruck wie weggefegt, und mal abgesehen davon, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Menschen auch nur ansatzweise Empathiefähigkeit besaßen.

»Holst du dir jetzt ein paar Sachen, damit wir loskönnen?« Seine Stimme klang fordernd. Wieder war es keine Bitte, sondern ein Befehl.

Ich blickte in die Augen meines schockierten Vaters. »Das ist unmöglich! Meine Tochter ist keine von ihnen«, rief er aus und machte einen Schritt auf mich zu. Seine Hoffnungslosigkeit wurde nun augenscheinlich durch pure Panik ersetzt. Wie gern hätte ich ihn in meine Arme geschlossen und ihm gesagt, wie leid es mir tat! Wie leid es mir tat, dass ich nicht stark genug war und zugelassen hatte, dass mein Kopf meine Wahrnehmung und meine Lebensqualität beeinflusste. Ich wünschte, ich hätte ihm sagen können, dass alles gut werden würde und dass ich wieder zurückkäme, weil ich die Depression bekämpfen würde. Aber nichts dergleichen tat ich. Warum sollte es mir auch leidtun? Warum sollte es mir leidtun, dass ich krank war? Es tat mir höchstens leid, dass ich nicht gut genug gewesen war, um es zu vertuschen. Mir war es egal, ob Nachbarn sagen würden, ich hätte Schande über meine Familie gebracht, denn das stimmte nicht. Was mir nicht egal war, war, dass mein Vater und Tay einen weiteren Teil der Familie verloren.

Zu meiner Verärgerung schmunzelte Herr Lange. »Ich kann Sie beruhigen. Sie sind nicht der erste Vater, der von diesen Ausmaßen keinen blassen Schimmer hatte. Deprepa sind wahre Meister im Lügen und Verheimlichen.« Er sah mich an, als wäre ich nicht krank, sondern kriminell.

»Herr Kat hat dir gerade eine Anweisung erteilt, Deprepa«, sagte er dann an mich gewandt und zog erwartungsvoll eine seiner Augenbrauen in die Höhe.

Ich wusste, dass ich von nun an keine Wahl mehr hatte, also setzte ich einen Fuß vor den anderen und gab mich dem Gefühl hin, dass sie sich wie Blei anfühlten. Jeder Schritt veranlasste mich dazu, daran zu denken, dass dieser Gang genauso gut ein Marsch zu meiner eigenen Hinrichtung sein konnte. So fühlte ich mich zumindest, und vielleicht war das ja gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, wie man annehmen mochte. Dieser Gedanke verursachte mir just in diesem Moment eine Gänsehaut, die man sicherlich auch in zehn Meter Entfernung hätte sehen können. Meine Haarbalgmuskeln waren in diesem Augenblick vermutlich größer als ein Elefantenhoden. Dass ich in dieser Situation immer noch Vergleiche ziehen konnte, die ich ganz tief im Inneren auch noch als lustig empfand, war allerdings weitaus absurder.

In meinem Zimmer angekommen, kramte ich meinen Rucksack hervor und stopfte alle Klamotten, die mir in die Hände gerieten, hinein. Ich war wie in Trance, als würde mein Körper nicht mehr mir gehören, und das stimmte vermutlich zu großen Teilen sogar. Von nun an war ich nicht mehr auch nur ansatzweise frei. Ich gehörte nicht mehr mir, ich gehörte von nun an dem Sanatorium, und dieses Wissen beförderte mich geradewegs in den Höllenpfad meiner Gefühle, sodass ich eine Sekunde darüber nachdachte, ob dies meine letzte Chance sein mochte, über mein Leben zu entscheiden, indem ich es beendete. Immer wieder tauchten Bilder von einem Strick oder einem Messer vor meinem geistigen Auge auf. Kurz dachte ich darüber nach, ob wir im Bad irgendwelche Medikamente hätten, die mich ins Jenseits befördern könnten, würde ich mir nur die richtige Dosis einwerfen. Ich war so verzweifelt, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte, doch auch wenn ich in meiner Welt gefangen war, wusste ich, dass diese Option nicht zur Debatte stand. Meine Familie würde besser damit klarkommen, wenn ich woanders existierte, als mit der Tatsache, dass ich tot wäre. Ich wünschte nur, ich hätte anstatt »existieren« das Wort »leben« benutzen können, doch das wäre eine glatte Lüge gewesen. Leben bedeutete für mich, glücklich und froh zu sein, sich als Teil dieser Welt zu wissen, »existieren« hingegen beschrieb lediglich, dass man atmete. Und genau das, glaubte ich, machte den einzigen Unterschied, weshalb ich mich nicht als tot betitelte, denn im Herzen war ich es bereits.

Als ich den Reißverschluss meines Rucksacks zuzog, atmete ich einmal tief durch. Natürlich machten diese Männer keinen sonderlich freundlichen Eindruck, und die pädagogische Grundhaltung galt für sie wohl nur, wenn sie sich im Spiegel ansahen. Aber wer sagte denn, dass das Sanatorium nur Schlechtes für mich bereithielt? Es gab unter anderem aufgrund der strikten Schweigepflicht niemanden, der über das Innere des Gebäudes berichten konnte, weder Schlechtes noch Gutes. Es war also gewissermaßen eine Fünfzig-fünfzig-Chance auf einen guten Aufenthalt; und mal ganz ehrlich: Würde das ein Horrorhaus sein, wäre es sicherlich längst geschlossen worden. So oder so, ich hatte keine andere Wahl, als mich wohl oder übel überraschen zu lassen.

Als ich wieder zurück in die Küche kam, war mein Vater völlig aufgelöst, sodass Tay ihm behutsam eine Hand auf die Schulter legte. »Nein, Sie können sie nicht mitnehmen!«, sagte mein Vater an Herrn Kat gewandt. Ein lahmer Versuch zu protestieren. Im Grunde wusste er genauso gut wie ich, dass sie es sehr wohl konnten. Und sie würden auch.

Während Herr Lange nur die Augen verdrehte, versuchte Herr Kat, meinen Vater zu beschwichtigen. Dabei brauchte er das gar nicht, schließlich war es egal, wie sich meine Familie fühlte, denn von nun an war ich Eigentum des Sanatoriums. »Herr Meis, es geht um die Sicherheit der Menschheit. Deprepa sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Sie wissen doch, wie viele kranke Menschen Amokläufe und Morde begangen haben.«

»So etwas würde ich nie tun«, flüsterte ich und kassierte prompt einen warnenden Blick von dem Typen mit den dunklen Augen.

»Was werden Sie mit ihr machen?«, fragte mein Bruder monoton und so, als wäre ich nicht mehr im Raum. Er schien gar nicht mehr auf mich zu achten, seine Augen waren lediglich auf Herrn Kats Gesicht gerichtet.

»Sie wird Teil unseres Sanatoriums in Dolac. Sie wird keine Gefahr mehr darstellen, seien Sie unbesorgt. Alles andere unterliegt der Schweigepflicht, wie Sie wissen.«

Eines wussten alle: Es war noch keiner der Deprepa zurückgekehrt.

Herr Kat räusperte sich einmal nach wenigen Sekunden der Stille und sagte schließlich: »Es wird Zeit, sich zu verabschieden.«

Mein Vater schaute mich todunglücklich an, doch schwieg. Ich mochte mir gar nicht ausmalen, was in ihm vorging. Trauer und Verzweiflung waren wohl die prägnantesten Emotionen, die ich erahnen konnte. Es tat mir so weh, ihn so zu sehen, gerade weil ich genau diesen Gesichtsausdruck schon etliche Male hatte sehen müssen, wann immer er über Mama sprach. Vielleicht, weil auch ich hiermit für ihn gestorben war. Ich wusste es nicht, und irgendwie wollte ich auch gar keine Gewissheit. Vermutlich war er genauso unzuversichtlich wie ich, wenn es um das Sanatorium ging. Ob er auch nicht daran glaubte, dass ich als gesunder Mensch zurückkehren würde?

Er kam auf mich zu und umarmte mich einmal heftig, ehe er mich wieder losließ, und ich wusste wie schwer ihm dies hier fiel. Jetzt, da er mir so nah war, konnte ich beinah in seine Seele schauen. Prompt musste ich den Blick von seinem Gesicht abwenden. Genau diese tiefen Falten, genau diese Schatten unter den Augen, genau diese Stille in seinen Pupillen. Genau das hatte ich nach dem Selbstmord meiner Mutter in seinem Gesicht erkennen können.

»Es ist okay«, flüsterte ich bloß, um ihm zu signalisieren, dass er sich nicht zu sorgen brauchte. Nicht, dass ich die Wahrheit gesprochen hätte, denn absolut nichts war okay, aber ich konnte einfach nicht gehen, ohne ihn in dieser Annahme zu lassen.

Als er stumm von mir abließ, trat Tay an seine Stelle und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Anschließend sah er mir tief in die Augen. »Es tut mir leid.« Es tut mir leid für dich. Wie oft hatte ich mir das nach dem Tod meiner Mutter von Nachbarn und Lehrern anhören müssen? Natürlich, nachdem sie mich ausgequetscht hatten, ob ich mit der Situation klarkäme, um zu überprüfen, ob sie das Sanatorium von Dolac einschalten sollten. Dass mein Bruder diese Worte nun verwendete, machte deutlich, dass er daran glaubte, dass seine Schwester hier und jetzt gestorben war oder, was noch schlimmer war: Er glaubte, dass ich meine Freiheit gänzlich verloren hätte. Nicht, dass ich vorher wirklich frei gewesen wäre. Frei war niemand, zu keiner Zeit. Wir waren doch eh nur alles Marionetten der Gesellschaft – nicht mehr und auch nicht weniger. Aber ab jetzt war ich wohl keine Marionette mehr, sondern eine Gefangene; und ein Gefangener zu sein, konnte ich mit dem Tod gleichsetzen, denn mein Wille, meine Persönlichkeit, mein Ich waren ab diesem Moment wohl vollkommen gestorben. Ich nickte einmal und berührte sacht seine Wange. Stumm bat ich ihn, auf Papa achtzugeben und für ihn da zu sein. Tay nickte einmal, und ich musste mir eine Träne verkneifen, denn einmal mehr merkte ich, wie verbunden er und ich eigentlich waren.

Herr Lange legte mir wie beiläufig als Aufforderung zu gehen die Hand auf den unteren Rücken und begann, mich in den Flur zu führen. Es war ein trostloser Abschied. Ein Abschied, der mich an den wortlosen Abschied von meiner Mutter an ihrem Grab erinnerte. Ich hatte damals auf ihren Grabstein geschaut, genauso wie meine verbliebene Familie gerade mich angesehen hatte: hoffnungslos, traurig, fassungslos.

»Wir wollen nicht in eurem Flur übernachten, Kara, und ich habe auch nicht vor, dich aus dem Haus zu tragen«, führte Herr Lange mich aus meinen Gedanken. Erst dann bemerkte ich, dass Herr Kat mich überholt hatte und mir ungeduldig die Tür aufhielt, während Herr Lange dicht hinter mir mit seiner Fußspitze auf den Fliesenboden tippte. Ich musste stehen geblieben sein. Das wäre zumindest annehmbar in Anbetracht dessen, dass sich meine Füße keinen Millimeter nach vorne bewegten. Ich schaute reflexartig an die Garderobe und machte den kleinen Faden aus, der dort an das Metall geknotet war, seit das Lebenslicht meiner Mutter erloschen war. Es war ein grüner Faden ihrer Strickjacke, die sie öfter getragen hatte als jedes andere Kleidungsstück. Am Tag ihres Todes hatte sie es eilig gehabt und war mit ihrer Jacke an den Blumen in unserer riesigen Vase im Flur hängen geblieben. Ich wusste noch genau, wie ich gegrinst hatte, als sie aus der Haustür verschwunden war und ich den abgerissenen Faden an die Garderobe geknotet hatte; wohl wissend, dass meine Mutter geschmunzelt hätte, hätte sie gesehen, dass ich ihn nicht weggeschmissen hatte als Zeichen meiner Kenntnis darüber, wie wichtig ihr diese Jacke tatsächlich war. Doch zu diesem Schmunzeln war es nie gekommen, denn meine Mutter war nie wieder durch diese Tür getreten. Schnell schüttelte ich den Kopf, um die verborgene Erinnerung bloß nicht aufkeimen zu lassen, die ich fest in meinem Herzen verschlossen hielt – sie durfte nie wieder an die Oberfläche kriechen.

»Darf ich den Faden mitnehmen?«, fragte ich an Herrn Kat gewandt. Dieser folgte zunächst mit seinen Augen meinem Zeigefinger, ehe er mich ansah, als hätte ich ihm offenbart, dass ich Lord Voldemort höchstpersönlich war.

»Was willst du mit einem Faden?«, erwiderte Herr Lange lachend von hinten, doch ich beachtete ihn gar nicht. In dieser kurzen Zeit des unfreiwilligen Kennenlernens hatte ich bereits gemerkt, wem der beiden ich Fragen stellen sollte, damit ich mit einer halbwegs vernünftigen Antwort rechnen konnte. Herr Kat schaute mich kurz kritisch an, dann nickte er kaum merklich. Sofort ging ich zur Garderobe, knotete den Faden ab und steckte ihn in meine Hosentasche.

»Nein. Jetzt mal ehrlich, wofür brauchst du das?«, fragte Herr Lange erneut, als wir das Haus verließen und sich vor mir ein riesiges schwarzes Auto erstreckte. Tja, hätte ich jetzt ansatzweise Ahnung von Autos gehabt, hätte ich bestimmt gewusst, welches Geschoss da gerade vor mir stand, aber bei meinen erbärmlichen Kenntnissen war die einzige Bezeichnung, die mir dazu einfiel, »schwarzes Auto«.

»Es ist eine Erinnerung an meine Mutter«, erwiderte ich widerwillig und ging zögerlich einen Schritt auf das Auto zu. Schwarz getönte Scheiben, offene Türen. Sehr einladend, nicht?

»Da könnte ich mir schönere Erbstücke vorstellen«, nuschelte Herr Lange, doch ich tat so, als hätte ich seinen Kommentar überhört. Als ob ein empathieloser Dolac-Diener auch nur das leiseste Verständnis für so etwas hätte aufbringen können, selbst wenn ich es ihm zu erklären versucht hätte! Satan würde mir mehr Trost entgegenbringen als einer von diesen Männern. Mal abgesehen davon wollte ich Trost auch gar nicht, sondern lediglich meine Ruhe. Stattdessen war ich dank Frau Dorem aufgeflogen und würde mein restliches Leben ohne Freiheit verbringen dürfen – eingesperrt in ein Sanatorium bei Menschen, die uns hielten wie Kriminelle, die irgendwelche Leute abschlachten wollten. Das war doch hirnrissig! Wie konnte gerade in der heutigen Zeit so etwas existieren – in einer Welt, die ja angeblich von Toleranz nur so strotzte und in der doch jeder so angenommen wurde, wie er war? Höchstens alle bis auf diejenigen, die nicht so waren, wie die Gesellschaft es wollte. Also um es prozentual zu sagen: vielleicht drei Prozent der Menschheit. Die Illusion, man könnte alles sein, was man wollte, war mir von der Menschheit in den Medien, der Interaktion mit Mitmenschen und dem Schulsystem bereits zunichtegemacht worden, doch das Absondern depressiver Menschen, die von unfreundlichen Typen aus den Familien gerissen wurden, brachte die Intoleranz und Skrupellosigkeit auf ein ganz neues Level.

»Steig ein, Kara«, befahl mir Herr Lange, und so platzierte ich mich ohne Widerworte auf dem weichen Sitz der Rückbank. Es war nicht gerade überraschend, dass das schwarze Auto auch von innen nicht viel mehr Farbenfreude aufwies. Ich fand, dass dieses Geschoss perfekt zu seinen Besitzern passte, und genau das wollten sie wohl auch vermitteln. Um ihre Macht zu repräsentieren, wären sie sicherlich auch mit einem riesigen Titanic-Koloss angereist, hätte ich nicht in einem Haus an einer Straße im Nirgendwo gelebt. Es verwunderte mich auch nicht sonderlich, dass Herr Lange neben mir auf der Rückbank Platz nahm, während Herr Kat sich neben dem ominös stillen Fahrer niederließ. Herr Kat regelte die informellen, organisatorischen Dinge, während Herr Lange mit seinem Erbsenhirn die gewalttätigen Securityaufgaben übernahm; das konnte man erkennen, ohne wirklich viel über die beiden und deren Arbeit zu wissen.

Als das schwarze Auto sich in Bewegung setzte, seufzte ich einmal schwer, um mich dann endgültig meinem Schicksal hinzugeben. Was nützte es jetzt noch, zu fluchen oder zu weinen? Das brachte mich auch nicht zu meiner Familie zurück. Langsam zog ich den grünen Faden aus meiner Hosentasche und wickelte ihn mir um den Ringfinger. Dort fixierte ich ihn mit einem kleinen, winzigen Knoten. Ich brauchte dafür mehrere Anläufe, aber als ich es schließlich trotz meiner Wurstfinger geschafft hatte, hielt er bombenfest. Traurig strich ich über die weiche Wolle und tauchte schließlich in meine Gedanken ein.

Ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie es war, als Deutschland noch nicht von Deprepa-Schlachtrufen erfüllt worden war. Verglichen mit jetzt hatte die Welt fast schon friedlich auf mich gewirkt – mal abgesehen von dem ganz normalen Wahnsinn aus Intoleranz und Hass, der immer gezeigt wurde, wenn jemand nicht in irgendein verdammtes Schema passte. Aber nachdem 2032 ein großer, geplanter Amoklauf sieben depressiver Menschen das gesamte Land erschüttert hatte, war das Sanatorium von Dolac etabliert und damit eine neue alte Hassverstrickung erschaffen worden. Bloß zwei Jahre hatten sie für die Organisation gebraucht – Rekordzeit in Anbetracht dessen, dass die Regierung es in knapp drei Jahren voller Proteste und Demonstrationen nicht einmal geschafft hatten, ein neues und durchaus umsetzbares Gesetz des Internetschutzes gegen Cybermobbing einzuführen und durchzusetzen. Es wirkte beinah so, als würde Deutschland nur noch für das Sanatorium existieren. Herr von Dolac war ein Vater eines Opfers gewesen, der auf brutale Art und Weise gefoltert und verstummelt worden war, was vermutlich nicht ganz unentscheidend für das Herzblut war, das sie in diese absurde Idee steckten, die Gesellschaft zu beschützen. Die Amokläufer hatten ihre sadistischen Gedanken in Schulen, Büros und Einkaufsmeilen mit geplanten Strategien in die Tat umgesetzt und dadurch mehr als zweihundert Menschen qualvoll umgebracht. Seit zwei Jahren wurden seither immer mehr depressive Menschen, die Deprepa, in die Klinik gebracht. Es hatte echt lange gedauert, bis ich verstanden hatte, dass diese Zuschreibung eine Kurzform von Depressionspatienten war. Um ehrlich zu sein, hatte ich das auch erst dann gecheckt, als ein Nachrichtensprecher zur Abwechslung die lange Form benutzt hatte; einen Logikpreis würde ich wohl nicht gewinnen können.

Es hatte sogar eine jährliche, verpflichtende Untersuchung für ausschließlich jeden ab 14 Jahren (natürlich nicht, weil man erst ab dann depressiv sein könnte, sondern vielmehr, weil man ab diesem Jahresabschnitt als strafmündig angesehen werden musste) zur Debatte gestanden, um sich nicht auf sehr undurchsichtige und schwammige Meldungen verlassen zu müssen, zumal davon ausgegangen wurde, dass es etliche Familien gab, die sich untereinander deckten und schützten. Diese Untersuchungen waren jedoch – Gott sei Dank! – nicht durchgekommen, weil diese Verpflichtung der Politik zu extrem erschienen war und den Menschen ihre Freiheit und ihre Entscheidungen zu sehr eingeschränkt hätte. Natürlich waren bei dieser Begründung nur diejenigen gemeint, die nicht zu den Deprepa zählten, denn diejenigen hatten diese Rechte natürlich ohnehin nicht. Außerdem bedeuteten jährliche Untersuchungen zu viel Aufwand, um wirklich realistisch umsetzbar zu sein, und waren wir mal ehrlich: Die Bevölkerung hätte das ohnehin niemals hingenommen, auch wenn so viele Menschen für das Sanatorium waren. Zu sehr würden sie sich in ihrem Sein beeinflusst und kontrolliert fühlen, wenn sie jedes Jahr zu einer dieser Untersuchungen mussten. Wenn wir Deprepa eingeschränkt wurden, war das aber natürlich vollkommen in Ordnung und verständlich.

In einer Pressekonferenz hatte Herr von Dolac mitgeteilt, dass unser Land kein weiteres Risiko für Amokläufer eingehen dürfe. Dass Deprepa eine Schande für die Gesellschaft und dass sie niedere Wesen seien, die kein Recht auf Freiheit und Gleichberechtigung hätten, weil sie eine Gefahr darstellten. Als ich gemerkt hatte, dass ich depressiv geworden war, hatte ich mich schnell damit abgefunden, dass ich eine Schande war – zu sehr war ich davon überzeugt, dass ich ohnehin bedeutungslos war. Aber womit ich mich nicht abfinden wollte, war das Wort Gefahr. Als ich damals von diesem Massaker erfahren hatte, war ich erst dreizehn gewesen und hatte meine Empathie den Opfern gegenüber beinah greifen können. Auch nun, vier Jahre später, war ich noch immer bestürzt über die Skrupellosigkeit der Täter. Nie hätte ich jemanden so etwas Grauenvolles antun können! Nie hätte ich jemandem absichtlich wehtun können. Niemandem – außer mir.

Auch meine Mutter hätte niemanden verletzen können – obwohl sie noch einen viel schwerwiegenderen Krankheitsgrad aufgewiesen hatte als ich; und die Tatsache, dass sie vor acht Monaten lieber vor einen Baum gefahren war, als aufzufliegen und Teil der Klinik zu werden, bereitete mir Übelkeit. Manchmal glaubte ich, dass sie es mir angemerkt hatte, dass ich depressiv war – anders, als ich es bei ihr gesehen hatte; und dann hatte ich Angst, dass sie ihr Leben deshalb beendet hatte. Denn wäre sie entdeckt worden, so wären auch ihre Kinder im Visier gewesen, weil Depressionen durchaus auch vererbbar waren, wie es Herr Lange gesagt hatte. Durch ihren Selbstmord waren wir nicht getestet worden, weil unsere normale Trauer die Ergebnisse verfälscht hätte, wobei sich mir ehrlicherweise bei der Begründung die Nackenhaare aufgestellt hatten. Trauer war nicht mit Depressionen gleichzusetzen, es war lediglich eine Form der Äußerung dieser Krankheit – nicht mehr und auch nicht weniger. Aber darüber wollte ich mich nicht lauthals beschweren, war es doch die einzige Chance, sich das Sanatorium für eine gewisse Zeit vom Hals zu halten: der Tod einer geliebten, nahestehenden Person. Aber auch nur für die Zeit, die Herr von Dolac als normale Trauerbewältigung einstufte, weil ja auch niemand individuell mit seiner Trauer umging und Beziehungen von der Intensität her auf jeden Fall immer zu vergleichen waren – ich hätte ihm am liebsten eine Kopfnuss verpasst, dass er die geschützte Zeit eines trauernden Menschen auf exakt sechs Monate festschraubte. Ansonsten warst du Freiwild und würdest, wann immer du auffällig werden würdest, gejagt werden.

Wenn ich allein war, erwischte ich mich oft dabei, dass ich mir einredete, dass meine Mutter die richtige Wahl getroffen hatte, denn der Tod war vermutlich besser, als ein Leben in einem Sanatorium voller Menschen, die der Ansicht waren, du wärest eine Schande und eine Gefahr für die Gesellschaft. Ganz egal, ob sie versuchten kranke Menschen wieder gesund zu machen: Die Tatsache, dass sie uns wie Schwerverbrecher behandelten, reichte aus, dass man sich durchaus noch schlechter fühlte.

»Hast du ein Handy dabei?« Die Stimme Herrn Langes schreckte mich aus meinen Gedanken.

Stirnrunzelnd sah ich ihm in sein gequollenes Gesicht. Seine Bartstoppeln warfen einen Schatten auf seine hohen Wangenknochen, die mir den Weg zu seinen hellen Augen wiesen. »Ja?«

Er streckte seine Hand aus. »Das wirst du von nun an nicht mehr brauchen.«

Eigentlich hatte ich es gewusst. Eigentlich war diese Aussage nichts, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich wusste, dass kein festgenommener Deprepa das Privileg hatte, ein Handy zu besitzen, sonst hätten wir längst gewusst, was in dem Sanatorium passierte, und trotzdem ließ mich die Aufforderung, mein Handy abzugeben, zusammenzucken. Ich war nicht der typische jugendliche Handysüchtige, der mit seinem Handy, das man innerhalb einer Sekunde zu einem Laptop umfunktionieren konnte, vierundzwanzig Stunden herumlief, um irgendwelchen It-Girls beim Lästern zuzuhören. Mein Handy gebrauchte ich lediglich als Laptop, um Bücherempfehlungen anzuschauen. Ich hatte ja auch nicht wirklich einen Grund dazu, Nachrichtendienste zu benutzen, da ich doch niemanden hatte, mit dem ich hätte kommunizieren können, und wenn man kein Handy benutzte, bekam man auch nicht so oft mit, was andere über einen sagten und schrieben. Über mich wurde eine Menge philosophiert, was ich gar nicht wissen wollte; mir reichten die Blicke meiner Mitschüler, wann immer ich einen Raum betrat.

Trotzdem wusste ich, dass dieses Gerät das einzige Mittel gewesen wäre, um mit meinem Vater und Tay Kontakt aufzunehmen, und dieses Mittel wurde mir hier und jetzt genommen.

Ich atmete einmal tief durch und reichte ihm mein Handy, das er sofort in eine schwarze Tasche verstaute. Kurz verkrampfte ich mich, um meine Tränen zurückzuhalten, die sich nun an die Oberfläche kämpften. Würde ich meine Familie je wiedersehen?

Niedergeschlagen blickte ich auf das Stück Wolle an meinen Finger und biss mir auf die Unterlippe. Während ich an meine leeren Augen dachte, schoss mir bloß ein Gedanke in den Kopf: Vielleicht hatte ich das hier alles verdient.

Kapitel 3

Die schwarz getönten Scheiben verbargen zwar mein Gesicht vor der Meute von Leuten, die sich an einer großen Mauer bildete, doch vor den lauten Schreien, die aus ihren Mündern kamen, schützten sie mich nicht. Ich musste keine Hellseherin sein, um zu wissen, dass wir dem Ziel schon sehr nah waren, denn die Worte »Deprepa – eine Gefahr!« versprachen, dass die Hetze von den richtigen Menschen gehört werden sollte. Ich wusste, ehrlich gesagt, nicht, was ich als trauriger empfand: dass sie wirklich alle nichts aus der Vergangenheit gelernt hatten und noch immer andere Menschen aussortieren und in Schubladen stopfen wollten oder die Tatsache, dass sie es wirklich nötig hatten, sich den ganzen Tag hierhin zu stellen und auf Autos zu warten, die neue Deprepa transportierten. Wie verbittert konnte ein Mensch sein, wenn er in seinem Leben, anstatt schöne Momente zu erleben, lieber vor einer versifften Mauer stehen und seinen Hass und seine daraus resultierende Intelligenz repräsentieren wollte? Ich war sichtlich froh, als wir die Mauer hinter uns ließen und ich ihre Schreie nur noch gedämpft verfolgen konnte. So sehr hätte ich mir gewünscht, dass die Fahrt wesentlich länger gedauert hätte, um die Ankunft möglichst hinauszuzögern, nur leider wohnten wir bloß zwei Stunden von dem Sanatorium entfernt, und so waren wir für meinen Geschmack viel zu schnell am Ziel angelangt. Eigentlich war es nie wirklich sinnvoll, das Unvermeidbare aufzuschieben, aber mir hätte es trotzdem besser gefallen, hätte ich noch mehr Gelegenheit gehabt, mich seelisch auf die bevorstehende Zeit einzustellen – soweit man sich darauf einstellen konnte zumindest –, wohl wissend, dass ich mir auch zehn Stunden länger in diesem Auto dasselbe erhofft hätte. Für diese Art von Erfahrung gab es keinen richtigen Zeitpunkt – das war ungefähr wie ein Chemietest bei mir: Egal ob ich gar nicht, eine Stunde oder eine Woche lang lernte, es prangte trotzdem immer dieselbe grottige Note auf meinem leeren Blatt. Tatsächlich benutzte mein Chemielehrer noch Papier für Klausuren, während sich eigentlich alles auf Tablets abspielte. Ich bewunderte ihn für diese Kleinigkeit, weil das bedeutete, dass er ein Stück weit gegen den Strom schwamm, während die anderen Lehrer nicht sehr darüber erbaut waren, dass er seine angestrebte Methode nicht änderte, obwohl sie doch „überhaupt nicht mehr der modernen Zeit angemessen“ sei. Natürlich argumentierten viele der Lehrer auch mit Umweltschonung, aber im Endeffekt wussten wir alle, dass das kein wirklich aufrichtiger Grund ihrer Ablehnung war – es war mein Chemielehrer, der den gesellschaftlichen Vorstellungen nicht mehr entsprach.