Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

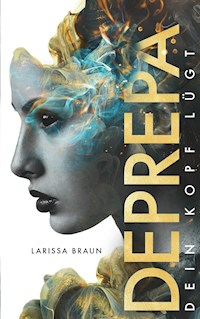

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Ich beschütze die Welt nicht vor dir. Ich brenne sie mit dir gemeinsam nieder.« Für Elainy steht fest: Liberantas muss fallen. Diese Welt, die einst Heilung versprach, hat ihr nur Zerstörung gebracht - zu viel Leid, zu viele Verluste, zu viele unterdrückte Gefühle. Nach dem Tod ihrer Seelenkatze Light und der Trennung von Awan, dem Mann, den sie liebt, ist nichts mehr wie zuvor. Um ihn zu retten, muss sie sich nicht nur seiner Vergangenheit stellen - sondern auch ihrer eigenen. Denn in Liberantas ist Liebe verboten. Und Elainy beginnt zu ahnen, dass sie längst Teil dessen geworden ist, was sie einst vernichten wollte. Zwischen inneren Dämonen, toxischen Erinnerungen und einer Welt, die sie zu verschlingen droht, kämpft Elainy um ihre Freiheit - und um Awan. Gemeinsam stellen sie sich ein letztes Mal Odium und seinen Gesetzen. Doch wie rettet man jemanden, der sich selbst verloren hat? Und wie überlebt man eine Liebe, die alles zerstören kann? Düster. Intensiv. Zerbrechlich. Ein Romantasy-Roman über Trauma, Vergebung und eine Liebe, die selbst den Tod überdauert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 538

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Für Elainy steht fest: Liberantas muss fallen. Denn diese Welt, die einst Heilung versprach, hat ihr nur Zerstörung gebracht – zu viel Leid, zu viele Verluste, zu viele unterdrückte Gefühle.

Um Awan zu retten, muss Elainy sich seiner Vergangenheit stellen – und riskiert dabei, ihn zu verlieren. Gleichzeitig fürchtet sie, längst selbst Teil dessen zu sein, was sie vernichten will.

Gemeinsam stellen sich Elainy und Awan ein letztes Mal Odium und seinen Gesetzen.

Wird ihre Liebe am Ende siegen – oder mit ihnen untergehen?

Die Autorin

Larissa Braun, 1995 geboren, lebt in Hannover.

Die Faszination für Worte, die sich bereits im Kindesalter bei ihr bemerkbar gemacht hat, verknüpft sie mit eigenen Erfahrungen, um sie an betroffene Menschen weiterzugeben.

Wenn sie nicht gerade liest oder an einer neuen Geschichte schreibt, postet sie gern neuen Content auf ihren sozialen Medien.

Werde Teil ihrer Welt: Instagram: @kaici_ & @larissaxbraunTikTok: @kaici

Für euch, Oma und Opa.

Ihr seid meine Helden,

weil ihr mir immer das Gefühl gegeben habt,

ein Diamant zu sein.

Ich vermisse euch mehr,

als ich je in Worte fassen könnte.

TRIGGERWARNUNG

Dieses Buch könnte dich triggern!

Sei dir bewusst, dass es Mobbing, toxische Beziehungen, Drogenkonsum, psychische Erkrankungen wie Depressionen und Borderline (im Zusammenhang mit SVV und Suizid(-gedanken)), sowie (sexualisierte und häusliche) Gewalt thematisiert. Wenn es dir nicht gut geht, lies mit Bedacht und Vorsicht!

Seelsorge:

www.telefonseelsorge.de

(kostenlose Anrufe unter

0800/1110111 und 0800/1110222)

HINWEIS

Anders als Band 1 und 2 veröffentliche ich Band 3 im Selfpublishing. Das bedeutet, dass leichte Veränderungen in Optik und inhaltlichem Stil auffallen könnten.

PLAYLIST

The Way – Zack Hemsey

Forbidden Fruit – Tommee Profitt, Sam Tinnesz, brooke

Facing Fears – Iván Torrent

I Will Find You – Audiomachine

Are You With Me – nilu

Rain – Sleep Token

Burning House – Taylor Acorn

Hurricane – Tommee Profitt, Fleurie

Just Pretend – Bad Omens

Heavier – Rain City Drive

Burial Plot – Dayseeker

Give – Sleep Token

Labour (the cacophony) – Paris Paloma

We Are Gods – Audiomachine

Dauntless – Audiomachine

Fix You – Tommee Profitt, Stanaj, Staarz

One Day – Hans Zimmer

What’s Left of You – Chord Overstreet

Eternity – Alex Warren

Chasing Cars – Tommee Profitt, Fleurie

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Epilog

SIEBEN MONATE SPÄTER …

NACHWORT DER AUTORIN

GLOSSAR

Was bisher geschah …

Nachdem Elainy durch einen Zettel mit Kians Namen auf Amelia aufmerksam geworden ist, glaubt sie, in der jungen Frau jemanden gefunden zu haben, der ihre Freundschaft weit mehr zu schätzen weiß als ihr bester Freund Seynem. Der scheint nämlich überhaupt nicht begreifen zu wollen, wie sehr ihr der Schmerz über Awans Verlust zusetzt. Nicht nur musste sie ihn in Liberantas zurücklassen – sie weiß nicht einmal, ob er noch lebt.

Doch als der Inanis schließlich vor ihr steht, ist sie unschlüssig, ob sie sich wirklich freuen oder lieber vor ihm – und ihren Empfindungen – fliehen soll. Awan jedoch kämpft um sie und so kommen sie sich wieder näher. Bis Elainy ihn nur noch durch eine Notlüge zurück nach Liberantas schicken kann. Doch schnell wird ihr bewusst, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hat.

Amelia ist sofort zur Stelle und bietet ihre Hilfe an, um Awan in Liberantas zu suchen – allerdings aus ganz anderen Gründen: Denn sie entpuppt sich schließlich als Odium, der Elainy töten will.

Gemeinsam mit Light und Sol gelingt Elainy die Flucht, und sie findet wieder zu ihrem geliebten Inanis zurück.

Doch das Glück währt nicht lange – Odium ist ihnen dicht auf den Fersen und raubt Elainy all die Freude, die sie in der kurzen Zeit zurückgewinnen konnte.

Mit nur einer Bewegung ist Light plötzlich tot.

Prolog

DER TOD IST DER HEIMTÜCKISCHSTE ALLER GEGNER – UNBESIEGBAR FÜR JEDEN.

Als würdest du wegen dieser einen Seele die buntesten Farben miteinander vermischen – Farben, die das riesige Gemälde des Lebens wie ein Abbild der wahren Zuversicht erscheinen lassen. Als könntest du die schwarzen Schatten der Leinwand, die deine Vergangenheit symbolisieren, mit den leuchtenden Farben überdecken, sodass sie kaum noch sichtbar sind. Die Seele reicht dir dabei den Pinsel, führt ihn ab und an – und zeigt dir immer wieder aufs Neue, dass Bunt deine Lieblingsfarbe sein könnte.

Doch eines Tages kam der Tod, nimmt die Seele mit sich – und besudelt die mühsam erarbeitete Leinwand mit tiefschwarzer Farbe, bis alles abermals in eine Dunkelheit gehüllt ist, die fast schon hypnotisierend wirkt. Plötzlich gibt es nur noch dieses schwarze Gemälde, das droht, dich zu verschlingen. Die bunten Farben sind überdeckt worden, der Pinsel wurde mit der Seele fortgetragen. Nichts von den strahlenden Farben ist geblieben, die einst das Porträt deines Lebens erfüllt hatten. Es ist egal, wie hartnäckig du versuchst, die bunte Farbe erneut mit den bloßen Händen und deinem eigenen Willen aufzutragen – und dabei zu ignorieren, dass das Gemälde längst schwarz ist. Das Tiefschwarz, das der Tod hinterlassen hat, lässt sich nicht überdecken. Es sorgt dafür, dass du nie vergisst, wie weh es tat, die Seele zu verlieren. Deshalb ist ein Versteckspiel mit dem Schmerz so sinnlos: Dem Schmerz, den der Tod hinterlässt, kann niemand entkommen.

Kapitel 1

DU MUSST MIR VERSPRECHEN, DASS DU NIE AUFHÖRST, AN DEINE STÄRKE ZU GLAUBEN.

Tot. Tot. Tot.

Das Wort hallte in einer Endlosschleife in meinem Kopf wider, während ich die Libercat an mich drückte. Bei jedem weiteren Mal zerriss es mein Herz ein Stückchen mehr. Machte mich verwundbar. Zerstörte die Zuversicht, die ich noch in mir getragen hatte.

Doch ich blieb in meinem Kopf nicht lange allein. Wie ein Wirbelsturm durchbrach die Stimme meiner Mutter in meinem Inneren die laute Stille. Es war eine Erinnerung, die erst wenige Monate alt war. Eine Erinnerung, die mein Unterbewusstsein an die Oberfläche manövriert hatte. Fast als hätte meine Mama gespürt, was ich in diesem Moment fühlte. Als hätte sie mir die Worte ein weiteres Mal geschickt, um mich auf diese Art zu beschützen.

Meine Mutter legt beide Hände auf meine Wangen und hebt so meinen Kopf an. Rasch sucht sie meinen Blick, ehe ich ihr direkt in die Augen sehe. »Das Leben war nicht oft gut zu dir. Es hat dich so lange in die Knie gezwungen, bis du angefangen hast, selber nicht mehr gut zu dir zu sein.«

»Mama«, setze ich an, doch sie unterbricht mich sofort.

»Das Leben wird dich noch vor viele Hürden stellen. Manche Hindernisse sind höher als andere. Du entscheidest, ob du versuchst, die Hindernisse zu überspringen. Vielleicht sogar mehrmals mit dem Risiko, dabei verletzt zu werden, bis du es geschafft hast.« Sie streicht mir eine Strähne aus dem Gesicht. »Du musst mir versprechen, dass du jedes Hindernis nimmst, Elainy. Denn die Alternative wäre, davor stehen zu bleiben und zu verlieren.«

Ich biss mir auf die Lippe, während ich mich aus der Erinnerung befreite. Der metallische Geschmack auf meiner Zunge, der durch diese Geste ausgelöst wurde, war in diesem Augenblick das einzige Indiz dafür, dass ich am Leben war. Denn innerlich fühlte ich mich, als würde ich gerade von innen heraus sterben. Die Aussagen meiner Mama brachten mich wenige Sekunden dazu, mich zu fangen. Schnell verstaute ich sie in einer kleinen Schublade in meinem Kopf, um sie herauszuholen, wenn meine Dämonen nicht gerade damit beschäftigt waren, all meine optimistische Energie, die ich angesammelt hatte, dem Boden gleichzumachen. Stattdessen versteckte ich sie vor ihnen. Ließ ihre Machtspiele zu und begrüßte den Schmerz wie einen alten Freund, der penetrant versuchte, wieder Teil meines Lebens zu werden.

Wenn jemand starb, den man liebte, erfuhr man die wahre Bedeutung von Schmerz. Von Einsamkeit. Von Verzweiflung. Von Trauer. Von Angst. Von Wut.

Von Rachegefühlen.

Lights schlaffer Körper in meinem Schoß war der Grund dafür, dass ich niemals vergeben könnte.

Langsam strich ich mit zitternden Fingern durch sein schwarzes Fell. Mir wurde schlecht, schwindelig, kalt. Mein Körper rebellierte zunächst gegen meinen Geist an, schaltete dann auf Autopilot, um sich um meine Gedanken zu kümmern. Meine Gedanken, die zum ersten Mal seit Ewigkeiten weit weg erschienen, die zum ersten Mal freiwillig auf der Tribüne saßen, um meinen Gefühlen zuzuschauen.

»Wir müssen hier weg. Ich kann nicht alle gleichzeitig weghalten«, hörte ich plötzlich eine vertraute Stimme neben mir panisch rufen.

Er schüttelte mich immer wieder, bis ich schließlich in seine braunen Iriden blickte. In Trance ließ ich den Blick schweifen. Odium und seine Inanis waren verschwunden. Der Grund für diese Tatsache konnte mich in diesem Moment nicht weniger interessieren. Dafür bot sich mir ein Bild, das mich eigentlich zutiefst ängstigen sollte. Doch ich fühlte nichts außer tiefem Schmerz. Dutzende von Furorem, Sola, Dolor, Timeo und Desperatis hatten sich um uns gesammelt und beobachteten uns aufmerksam, als würden sie auf etwas warten. Keiner von ihnen sah gewaltbereit aus. Als wären sie nur zusammengekommen, um diesen Moment mitzuerleben.

Plötzlich leuchtete Light auf meinem Schoß auf, sodass ich den Atem anhielt und ihn in meiner Angst, ihn loslassen zu müssen, noch enger an mich drückte. Auch Awan rückte erschrocken einige Meter von uns weg. Lights silberne Seele verließ seinen Körper und schwebte kurz vor mir herum, ehe sie sich blitzschnell verabschiedete und in den Tiefen des Waldes verschwand. Mein Keuchen schallte durch die Bäume, am liebsten wollte ich die Seele festhalten und bei mir tragen, weil dieser Augenblick nur eines besagte: Light würde nicht zurückkommen. Ich würde ihm nie wieder in die Augen schauen, ihn nie wieder schnurren hören, ihn nie wieder euphorisch einen Confido jagen sehen. Alles, was war, war nun nichtig, war vergangen, gehörte nicht länger der Gegenwart an.

Meine Tränen verschleierten meine Sicht, als sich die Federn in winzige Staubpartikel auflösten und wenige Sekunden in einem gleichbleibenden Rhythmus um mich herumflogen, als würde sich Light ein letztes Mal von mir verabschieden. Endgültig. Ohne Wiederkehr. Ein Lebwohl.

»Nein«, schluchzte ich und registrierte im Augenwinkel Awan, der seine Flügel spannte, um die Geschöpfe Liberantas auf Abstand zu halten. Doch diese schienen sich überhaupt nicht für den Inanis zu interessieren, denn ihre starren Augen waren lediglich ruhig auf Light und mich gerichtet.

»Bitte zwing mich nicht, dich loszulassen«, flehte ich und gab ihm einen Kuss auf seinen verletzten Kopf, ehe ich wieder auf die Partikel vor mir starrte.

Dann plötzlich änderten diese ihre Richtung, nahmen eine rasante Geschwindigkeit an und durchdrangen ohne jede Vorwarnung so kraftvoll meinen Brustkorb, dass ich brutal zurückgeschleudert wurde.

»Elainy!«, hörte ich Awan schreien. Ich sah noch seinen entsetzten Blick vor mir und wie er panisch zu mir hechtete.

Doch da wurde bereits alles schwarz um mich.

Kapitel 2

WENN DU STIRBST, STERBE AUCH ICH.

An diesem Tag waren Light und ich gestorben. Doch nur er wurde begraben, während ich in der inneren Hölle weiterleben musste.

Der Schmerz war kein empathischer, zurückhaltender Zeitgenosse. Er war brutal und endgültig, kannte keine Rücksicht. Er würde da sein, ganz gleich, ob du ihn überstehen könntest.

Es war nun ein Tag her, seitdem mein Seelenverwandter von Odium getötet worden und ich in der Finsternis meiner Gedanken gefangen war. Seit ich wieder von meiner Ohnmachtsattacke erwacht war, waren Awan und Milo größtenteils damit beschäftigt, mir die Furorem, Desperatis und Dolor vom Leib zu halten, die ganz offensichtlich in meine Nähe wollten, obwohl ich dagegen ankämpfte, meine Emotionen gänzlich zuzulassen. Die Sola hingegen lagen schon seit Stunden auf meinem Schoß und beobachteten mein ausdrucksloses Gesicht, während ich vor Lights Grab kauerte und ehrfürchtig über die Art Pusteblumen strich, die er als letzten Abschied auf der schwarzen Erde hinterlassen hatte. Awan saß stundenlang schweigend neben mir, hatte mir Küsse auf die Stirn gehaucht und mich im Arm gehalten, während ich innerlich drohte, auseinanderzubrechen. Anschließend hatte er mir den Platz und die Ruhe gelassen, nach der mein Körper lechzte, ohne sich dabei weit zu entfernen, immer bereit, für mich da zu sein, wenn ich ihn bräuchte.

Wie in Trance strich ich ein weiteres Mal über die aufgelockerte Erde, unter der Light vergraben lag, und dachte noch einmal an das Gespräch zwischen Awan und mir, das ich lediglich im Nebel meines Bewusstseins geführt hatte.

»Was tut ihr mit … Verstorbenen?«, hake ich monoton nach und streiche über Lights verletzten Kopf.

»Mit Libercats tun wir gar nichts«, flüstert Awan zögerlich, als hätte er es am liebsten gar nicht aussprechen wollen. »Inanis und Anima werden in einem Feuer verbrannt.«

Ich schaue auf und begegne seinen braunen Iriden. »Und dann?«

Awan sieht mich vielsagend an und richtet seinen Blick hastig gen Boden, weil er genau weiß, dass mir die Antwort darauf nicht gefällt.

Mein Herz brennt. Meine Seele schreit. Mein Kopf rebelliert. »Das war’s?«

»Elainy, du vergisst, dass es in Liberantas keine Liebe gibt.«

Natürlich nicht. Und einem toten Lebewesen die letzte Ehre zu erweisen, wäre offenbar zu viel der liebevollen Höflichkeiten, die eigentlich so selbstverständlich sein sollten.

Noch einmal streichle ich über Lights schwarzen Körper, der mittlerweile kalt und starr ist. »Ich werde Light nicht einfach hierlassen.«

Awan sieht mich zweifelnd an. »Es wurden schon so viele Regeln gebrochen.«

»Und diese Regel werde ich absichtlich brechen und sie in vollen Zügen genießen«, erwidere ich eisig. »Und dann wird Odium brennen.«

Awan hatte nicht länger mit mir diskutiert, ehe wir uns einen schönen, abgelegenen Ort voller bunter Blumen und einer ganzen Schar an Confido, die sich offenbar dort ein Zuhause errichtet hatten, für Lights Grab gesucht und ihn dort begraben hatten. Anschließend hatte ich davor noch einen dicken Ast senkrecht in den Boden gerammt und mit meinem Dolch »Light in my Darkness« hineingeritzt. Danach war es still um uns geworden und ich glaubte, dass dieses Schweigen so viel lauter war, als all die Worte, die mir auf der Zunge brannten.

So saß ich nun stundenlang da, bis der Wald zu leuchten begann, sich die Nacht ankündigte und sich Awan fast lautlos, als würde er mich in meiner Trance nicht erschrecken wollen, neben mir niederließ.

»Baby?« Seine Stimme klang vorsichtig, sanft. »Du siehst müde aus. Du solltest dich ausruhen, du hast durch den Sturz und die Ohnmacht ordentlich was einstecken müssen.« Dass Lights Tod den größten Schmerz verursacht hatte, schwang zwischen uns, doch er überwand sich nicht, es auszusprechen.

»Ich bin nicht müder als sonst.« Vom Leben. Meine Stimmfarbe klang anders. Schwerer, kraftloser, monoton.

Awan schlang mir behutsam einen Arm um die Schulter. »Es ist wichtig, dass du bei Kräften bleibst, kleiner Avis. Odium könnte uns jederzeit wieder aufspüren und dann müssen wir gemeinsam zu Fuß flüchten.«

»Ich will nicht mehr flüchten«, sagte ich. »Er hat keine Macht mehr über mich.«

Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie sich Awan frustriert und nervös zugleich durch die Haare fuhr. Dann reckte er seinen Arm zu Lights Grab und pflückte behutsam eine der pfauenartigen Pusteblumen, die darauf wucherten, und drehte sie in seinen Fingerspitzen hin und her.

»Das ist Lights Pusteblume, oder?« Die Antwort kannte ich bereits. »Da drin sind seine Wünsche und Träume gespeichert, nicht wahr?«

»Somnium«, entgegnete der Inanis leise. »Sie heißen Somnium und ja, mit großer Wahrscheinlichkeit sind es die von Light.«

Genau, das war der Begriff, den Awan damals verwendet hatte, als ich einen Somnium gepustet hatte! Ich atmete tief ein, spürte die Verbindung zu den sonderbaren Pusteblumen. Den Sog, den sie auf mich ausstrahlten, als würden sie zu mir gehören. »Nicht mit großer Wahrscheinlichkeit. Es sind die von Light.«

Awan wurde hellhörig und runzelte die Stirn. »Woher weißt du das?«

»Ich spüre es.«

Lange sah er mich an, dann holte er tief Luft und blies so stark, dass die kleinen pfauenartigen Federn durch die Luft gewirbelt und dann schließlich gen Himmel fortgetragen wurden.

Mit großen Augen schaute ich erst den Federn nach, ehe ich meinen Blick auf Awan richtete. Awan hatte mir damals, als mir das erste Mal Somnium begegnet war, erklärt, dass er nie eine gepustet hätte und es hatte so geklungen, als sei er sich mehr als nur sicher, dass das auch so bleiben würde. Dass er es jetzt doch getan hatte, wertete ich als eine große Liebesbekundung. »Du sagtest doch, du lebst keine Träume anderer.«

»Aber Light ist ein Teil von dir und somit auch von mir«, erwiderte er und hauchte mir einen Kuss auf die Stirn. Nur ganz zart, doch mit einer Intensität, die ganz Liberantas in Schutt und Asche legen könnte. In dieser sanften Berührung verbarg sich ein Versprechen, eine Gewissheit, dass Awan mich niemals fallen lassen würde. Nicht einmal, wenn ich freiwillig springen würde.

Dann richtete er sich auf und hielt mir auffordernd eine Hand hin. »Komm, kleiner Avis. Wenn du dich nicht für dich erholst, dann tu es für mich.«

Wenige Sekunden starrte ich auf seine große, von Adern umzingelte Hand, ehe ich schließlich ergeben seufzte und mich von ihm auf die Beine ziehen ließ. Als er mich vom Grab wegführte, schaute ich mich noch einmal über die Schulter um und unterdrückte weitere Tränen, die an der Oberfläche lauerten. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich würde dem Grab nun endgültig den Rücken kehren, um nicht weiter zu zerbrechen. Doch ich konnte nicht loslassen.

Ein Dolor hatte sich auf dem Ast, den ich in die Erde gestoßen hatte, breitgemacht und schaute fast schon bedauernd auf die aufgelockerte Erde. Plötzlich schlummerte das tröstende Gefühl in meinem Bauch, dass ganz Liberantas um diese kleine Seele trauerte.

Ich sitze zwischen Trümmern. Als ich mich umsehe, schaue ich bloß in das Nichts, in die zerstörte Welt, die in sich zusammengebrochen ist. Hunderte kleine Berge an schwarzer Asche türmen sich auf der dunklen Erde auf und hinterlassen bloß kleine Schatten von längst vergessenen Spielzeugen, Fotoalben und anderen Erinnerungen, die mein Unterbewusstsein gefangen hält. Die Luft stinkt verkohlt. Teilweise auch nach alten, vergilbten Buchseiten, die nur durch ihren Geruch signalisieren, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. Einer Zeit, die nicht zurückkehren wird.

In meinem Sichtfeld taucht mein Ebenbild auf, das mich anlächelt, als hätte es mich längst erwartet. »Hallo, Gegenwarts-Ich.«

Benommen schaue ich zu ihr auf, ehe sie sich wie selbstverständlich und ohne Scheu auf einem der Trümmerhaufen niederlässt, als würde ihr diese Welt nur allzu bekannt vorkommen. »Zukunfts-Ich?«

Sie nickt. »Alles okay?«

Hinter mir höre ich Schritte, die sich uns nähern und so blicke ich über meine Schulter hinweg und mache das niedergeschlagene Ebenbild mit den eingesunkenen Schultern aus, von dem ich instinktiv weiß, dass es das Vergangenheits-Ich darstellen muss. Seufzend schaue ich wieder nach vorn. »Ja, ich mache nur kurz eine Pause«, lüge ich und schiebe einige Trümmerteile von meinen Beinen, die schwer auf ihnen lasten.

Das Zukunfts-Ich sieht mich bedrückt an. Die Zweifel stehen ihr ins Gesicht geschrieben. »Wirst du dich erholen?«

Bevor ich auch nur antworten kann, greift das Vergangenheits-Ich unter meine Achseln und wuchtet meinen Körper mit großer Anstrengung hoch. Ich spüre, wie erschöpft und schwach sie ist, bin jedoch zu überrascht über ihre Berührung, um mich selbst hochzustemmen. »Ja, ich erhole mich jedes Mal«, antwortet sie für mich. »Das wird doch von mir erwartet, oder? Immer stark zu sein und nicht liegen zu bleiben, meine ich.«

Als ich auf den Beinen stehe, drehe ich mich zögerlich zu meinem Vergangenheits-Ich um und sehe schließlich in ein zutiefst gebrochenes Gesicht. Ihr Blick ist verschwommen, ihre Augen von Tränen getränkt, der Ausdruck in ihnen von Erschöpfung geplagt.

Plötzlich bricht ein gigantischer Nebel aus und nimmt all die Trümmer mit, bis ich schließlich Light in meinen Armen halte, der schnurrend seinen kleinen Kopf gegen meinen Hals schmiegt. Als würde der Frieden durch meine Adern gleiten, drücke ich ihn fester an mich und sauge seinen bekannten erdigen Geruch auf. Mit einem Lächeln auf den Lippen schiebe ich meine Nase in sein warmes Fell und gebe mich dem ruhigen Schnurren hin.

Als ich die Augen wieder öffne, stehen das Vergangenheitsund das Zukunfts-Ich abermals vor mir. Während die Vergangenheit mich mit Tränen in den Augen mustert, sieht mich die Zukunft bloß zerknirscht und alarmiert zugleich an. »Was tust du?«

Ich richte meinen Blick abermals auf den schnurrenden Kater, der die beiden gar nicht beachtet, und bleibe stumm.

Langsam kommt das Zukunfts-Ich auf uns zu und nimmt mir bedächtig Light aus dem Arm.

»Er ist tot, Elainy. Er kommt nicht zurück.« Schockiert blicke ich noch einmal auf Light, der leblos in ihrem Arm liegt und immer blasser zu werden scheint. Dann verblassen die beiden Ebenbilder mitsamt der Libercat zu einem dichten Nebel, sodass ich bloß einsam und verlassen zurückbleibe und vor innerem Schmerz meine Hand auf die Brust schlage.

Als sich der Nebel wieder löst, tritt auf einmal Marty vor mich, legt seine Finger unter mein Kinn und hebt es so weit an, dass ich ihm in die Augen sehen muss. »Elainy?«

Mein Blick verschwimmt, als ich auf seine Creole mit dem schwarzen Obsidian starre, die an seinem Ohrläppchen baumelt. »Du bist auch nicht mehr da.«

»Du verlierst gerade gegen deine Gedanken. Mach, dass es aufhört«, flüstert er bloß.

»Es gibt nur einen Weg, damit es aufhören kann. Das weißt du.«

Martys Augen schimmern nun, ehe sich eine Träne aus seinem Augenwinkel verabschiedet. Dann lässt er seine Hand sinken, schaut gen Boden und taucht uns beide in den dichten Nebel, sodass ich keuchen muss. Die grauen Schwaden nehmen mir schlagartig jede Luft zum Atmen, zwingen mich in die Knie, drohen mich zu ersticken. Wie von selbst lege ich mir eine Hand auf die Kehle und versuche verzweifelt zu Atem zu kommen. Doch es gelingt mir nicht. Immer weiter werde ich in meiner verzweifelten Panik in den Nebel gezogen, sodass ich spüre, wie ich langsam abdrifte, mich verliere, mich aufgebe.

Schweißgebadet schreckte ich aus dem Schlaf. Noch immer von Verwirrung und Desorientierung geblendet, sah ich mich ruckartig um, um mich daran zu erinnern, dass ich bloß in einem schier endlosen Traum gefangen gewesen war. Awan, der schlafend neben mir lag, hatte seine Flügel schützend um uns ausgebreitet. Womöglich auch allein deshalb, um gewarnt zu werden, wenn Odium in unserer Nähe war, indem sie allein durch seine Anwesenheit schlagartig zu Staub zerfielen. Seine Atmung war flach und regelmäßig. Alles deutete darauf hin, dass er anders als ich nicht von bösen Träumen verfolgt wurde. Schräg gegenüber hatte sich Milo breitgemacht und schnarchte im Gleichklang mit den schwirrenden Confido, die uns umzingelt hatten. Mühselig bedacht darauf, die beiden nicht zu wecken, schlüpfte ich aus den leuchtenden Flügeln und nahm mir meinen Dolch, den ich nur wenige Zentimeter neben uns an einem der Bäume platziert hatte. Dann machte ich mich auf den Weg durch den buntgefärbten Wald. Ich sog den Geruch nach morschem Holz, süßlich-herbem Honig und pfefferminzartiger Frische auf, stoppte jedoch sogleich damit, als es mit dem himbeerartigen Geruch vermischt wurde. Auch wenn das Vergessen in diesem Moment mehr als verlockend erschien, reagierte mein Körper instinktiv mit meinem Überlebensinstinkt, indem ich mir verbot, den Geruch der Oblivisci-Pflanze einzuatmen, die mein Gehirn zum Vergessen zwang. Wie benommen stiefelte ich weiter, spürte den kalten Boden unter meinen Füßen, hörte das sanfte Plätschern der Wasseradern, die sich um die Baumstämme windeten, nahm das Glitzern der holografischen Bäche wahr. In einer anderen Situation hätte ich diese Welt bewundert, doch in diesem Moment war die Schönheit mein Feind. Als wäre ich in dem Märchen Rotkäppchen gefangen, während Liberantas den verkleideten Wolf darstellte. Die von dem Wolf gefressene Großmutter schien dann wohl die Hoffnung zu sein, nach der ich eigentlich gesucht hatte. Je näher ich mich dem Wolf hingab, desto größer war die Wahrscheinlichkeit ebenso verschlungen zu werden.

Die Confido vor mir führten mich munter den kleinen von winzigen Blüten umzingelten Trampelpfad entlang und über die in Marineblau getränkte Blumenwiese hindurch zu Lights Grab, dessen Somnium, die wie eine Mischung aus Pfauenfeder und Pusteblume aussahen, in der sanften Dunkelheit in einem satten türkisfarbenen Licht erstrahlten. Ich wusste, dass Awan mir am liebsten den Kopf abgerissen hätte, wenn er bemerkte, dass ich mich allein auf den Weg durch den Wald gemacht hatte. Er war nun – seit Odium uns gefährlich nah gekommen war – verständlicherweise noch beschützender und besorgter als ohnehin schon. Doch darauf konnte ich im Moment keine Rücksicht nehmen. Nicht, wenn ich plötzlich von einer Sucht getrieben wurde, die ich geglaubt hatte, hinter mir gelassen zu haben.

Kraftlos ließ ich mich vor seinem Grab nieder und legte meine Hände auf die aufgelockerte Erde, so als würde ich ihn dadurch noch spüren können. Mein Herz schrie, während sich die innere Leere über meine Gedanken legte. Der Druck stieg, der Wunsch, mich zu befreien, wurde unaufhaltsam. Ich kannte das Gefühl. Es hatte mich vor nicht allzu langer Zeit beinahe täglich verfolgt. Es war immer die einzige Möglichkeit, mich zu bestrafen, nicht gut genug zu sein. Es war immer die einzige Option, die Schuldgefühle abzuschütteln. Es war immer die einzige Chance, mich zu spüren, ohne das Leid an die Oberfläche tragen zu müssen. Jedes Mal fühlte es sich wie eine Einbahnstraße an. Als würde es nur diesen einen Weg für mich geben, so als wäre alles andere sinnlos. Wie durch einen Tunnel lief ich immer und immer wieder denselben Weg. Zurück konnte ich nicht, denn da lauerte das Monster, das ich Schmerz taufte. Es gab nur ein Vorwärts und das führte mich unweigerlich zu meiner Überlebensstrategie, die mir noch geblieben war.

Gefangen in meinem Drang, den brennenden, heißen Schmerz zu spüren, hob ich den Dolch in mein Sichtfeld und betrachtete ihn aus jeder Perspektive, um meinem Geist die Chance zu geben, doch noch einen Rückzieher zu machen. Zu sehr wusste mein Verstand, dass es nicht richtig war, was ich im Begriff war, zu tun. Aber mein Geist griff nicht ein. Lediglich die Stimme in mir, die mich anschrie, ich sei schuld an Lights Tod, echote in meinem Hirn, als wäre alles andere hinter der Taubheit verborgen worden. Kurz schloss ich die Augen, blickte noch einmal auf den Ast vor mir und setzte dann die Klinge des Dolches an meinem Unterarm an. Die Narben, die sich um die Klinge schmiegten, waren der Beweis dafür, dass ich immer wieder an diesen Punkt gelangen würde, wenn ich nicht die Kraft aufbrächte, mich dagegenzustellen.

Ich biss die Zähne zusammen, schaute gen Himmel, prägte mir die leuchtenden Baumkronen ein, doch auch das half nichts. Die Schuldgefühle fraßen sich durch meine Adern, vernichteten meine Gefühle, zerbrachen meine Willenskraft. Noch immer sah ich nach oben, als ich den Druck auf die Klinge verstärkte, tat so, als wäre es nicht real, wenn ich nicht hinschaute. Als würde ich das Wissen darum, dass ich gerade einen Fehler beging, austricksen wollen. Ich schloss die Augen, kniff sie regelrecht zusammen und redete mir zeitgleich ein, es sei der einzige Weg, um mich zu befreien.

Dann ließ die Klinge mit kräftigem Druck über meine Haut gleiten.

Kapitel 3

DER EINZIGE TROST, DER BLEIBEN WIRD, IST DIE GEWISSHEIT, DASS ER IN DIR WEITERLEBEN WIRD.

»Bleib bei mir, Elainy«, hörte ich Awan verzweifelt neben mir flehen und spürte, wie er nach meinem Kopf griff, der schwer auf der kühlen Erde ruhte. »Du bleibst bei mir! Schau mich an!«

Dann legte er meinen Kopf in den Nacken, damit ich ihn ansah, doch ich starrte lediglich durch ihn hindurch. Durchglitt den Nebel nicht und blieb in meiner endlosen Erschöpfung gefangen. »Tu mir das nicht an!«

Am Rande nahm ich seine Tränen wahr, die ihm wie ein Rinnsal über die Wangen liefen. Er war so schön, so vollkommen, wenn er seine Gefühle offenbarte. Gleichzeitig durchfraß mich die Erkenntnis, dass Tränen meist Schmerz bedeuteten. Warum weinte er? Ich wollte, dass er aufhörte, wollte ihm die salzige Flüssigkeit von der Haut wischen, sie wegküssen, doch ich konnte mich nicht bewegen.

»Milo!« Seine Stimme war vor Angst belegt.

Nur wenige Sekunden später nahm ich schnelle, schwere Schritte wahr, die über den Waldboden flitzten, ehe ich Milos tiefe Stimme vernahm, die von einer Mischung aus Empörung und Entsetzen bebte. »Ach du Scheiße!«

Awan ignorierte seinen Ausruf und hielt weiterhin meinen Kopf in seinen Händen, während er meinen Blick suchte. »Bring mir die Medicum-Pflanze!« Die panischen Worte waren an Milo gerichtet. Über uns auf einem der Äste machte ich einen pechschwarzen Timeo aus, den definitiv Awans Angst angelockt haben musste. Hypnotisierend schlängelte sich die große Kreatur um den Baum, seine große Schnauze lag ruhig und geduldig auf der Spitze des Astes.

»Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie wirkt!« Milo klang mittlerweile beinahe so verzweifelt wie Awan, sodass ich nur vermuten konnte, dass uns in den nächsten Minuten ein violetter Wolfstiger á la Desperatis einen Besuch abstatten würde. Natürlich würde sie nicht wirken. Laut Awans Aussagen funktionierte die heilende Pflanze schließlich nur dann, wenn man es verdiente. Und Liberantas würde es niemals als verdient deklarieren, wenn ich mich bewusst verletzt hatte. Mal abgesehen davon war ich Elainy. Elainy, die gegen jegliche Gesetze verstoßen hatte, die Liberantas ausmachte.

»Mach einfach!«, forderte Awan nun von Zorn getränkt. Großartig, ein Furorem würde die gemütliche Atmosphäre sicherlich noch aufhübschen. Nur wenige Augenblicke später warf Milo ihm etwas zu, während er im selben Atemzug seine Flügel spannte. Mit trübem, erschöpftem Blick sah ich dabei zu, wie Milo mehrere Timeo und einen Desperatis neben uns mit seinen goldenen Tropfen verscheuchte.

Dann nahm ich die dreieckige, mittelgroße, orangene Blume wahr, die ich einst benutzt hatte, um Awans Flügel zu verarzten und die nun in Awans freie Hand ruhte. Er legte sie mir behutsam auf den Arm, als wäre er der Flügel eines empfindsamen Schmetterlings. Erleichtert aufatmend schloss ich meine Augen, als die brennende Hitze auf meinem Arm plötzlich von einer sanften, kühlenden Kälte überzogen wurde. Wie ein Seidentuch wanderte es über die empfindlichen Stellen und hinterließ dabei einen ähnlichen Effekt wie ein Eimer eiskaltes Wasser auf einer Feuerstelle. Plötzlich ebbten die brennenden, zerreißenden Flammen ab, sie erloschen mit jedem Atemzug mehr und milderten den hohen Puls, den mir die Schmerzen verursacht hatten. Ich ließ das Wunder gewähren, driftete mit meinen Gedanken jedoch schnell in eine Erinnerung ab, die mir die Hitze des Schmerzes direkt in den Kopf wandern ließ.

»Was ist das?«, fragt Mama mich, als sie den Zettel hochhält, auf dem in großen Druckbuchstaben die Wörter »Ritz dich tot« stehen. »Warum steckt sowas in unserem Briefkasten?«

Mit geweiteten Augen starre ich sie an, unfähig, mich aus ihrem prüfenden Blick zu winden. Die einzige Option, die ich sehe, ist, sie stumpf anzulügen. »Ich habe keine Ahnung.«

»Zeig mir deinen Arm!«, fordert sie ungeduldig und tritt auf mich zu, als würde sie mich wie ein verwundetes Tier in die Ecke treiben wollen. Denn so fühlt es sich an: Als würde sie mir keine Möglichkeit geben, zu fliehen. Als würde sie genau wissen, dass ich innerlich verwundet bin und somit ohnehin nicht im Stande bin, ihr die Stirn zu bieten. Sie ist der Wahrheit zu nah auf den Fersen.

Ich schüttle trotzdem vehement meinen Kopf. »Nein!« Wenn sie weiterhin darauf besteht, wird mein Geheimnis nicht länger im Verborgenen bleiben. Das weiß sie, das weiß ich. Zeitgleich kennen wir auch beide die Wahrheit hinter meinen langärmligen Oberteilen an warmen Sommertagen. Insgeheim hat sie das Ganze schon länger vermutet. Im Unterbewusstsein. Genau dort, wo sie es nicht wahrhaben will. Dort, wo sie sich selbst nicht damit konfrontieren muss. Meine Mutter ist in der Vergangenheit nie grenzüberschreitend gewesen, aber ich glaube, dass die Sorge ihren Kindern gegenüber sie einige Prinzipien über Bord werfen lassen. Ihr Blick, der mir mitteilt, dass sie zu allem bereit ist, bestätigt mir diese Theorie. Nichts ist ihr wichtiger als die Unversehrtheit ihrer Familie, ganz gleich, ob sie damit eine Grenze überschreitet, die nicht in Ordnung ist.

»Mama!«, protestiert Marty, der nun auch in der Tür steht und das Szenario mit gerunzelter Stirn beobachtet. Es verwundert mich nicht, dass er auftaucht. Mein Bruder ist immer zur Stelle, wenn es brenzlig wird, allzeit bereit, für seine kleine Schwester einzustehen.

Doch meine Mutter reagiert gar nicht auf unsere Bitten, tritt einen weiteren Schritt auf mich zu, greift in Sekundenbruchteilen nach meinem Arm und zieht in ihrer tiefen Sorge meinen Ärmel hoch. Dann starrt sie erst meinen von Wunden gezeichneten Arm und dann mich mit großen Augen an. Als würde sich ihr Geist einen Weg aus ihrem Körper suchen, um die Situation nicht ertragen zu müssen. Ihre Unterlippe bebt, ihre Nasenlöcher sind gebläht und die klare Flüssigkeit in ihren Augenwinkeln spricht ihre eigene Sprache. Als sie abermals ihre Stimme findet, ist sie so brüchig wie meine Maske, die meine Irrelevanz verkörpern soll. »Warum tust du das? Warum tust dir das an?«

Ich beiße mir auf die Unterlippe und blicke sie mit Tränen in den Augen an, die ich noch immer mit aller Macht zu unterdrücken versuche. Das Letzte, das ich sehen möchte, ist meine Mutter traurig. »Mama.« Mehr kann ich nicht sagen. Zu mehr bin ich nicht fähig. Und auch Marty, der noch immer entsetzt auf meinen Arm starrt, wird so still wie lange nicht mehr.

»Redest du deshalb nicht mehr mit mir? Bin ich an … daran schuld?«, flüstert Mama, während sich eine Träne aus ihrem Augenwinkel verabschiedet. Wie kann sie das nur denken? Nicht im Entferntesten ist sie an irgendetwas schuld. Sie, mein Papa und Marty sind vermutlich die einzigen Menschen, die mich überhaupt noch hier halten.

Ich schüttle den Kopf. »Nein.« Mit diesem Wort ziehe ich mir den Ärmel hinunter und stürme an meiner fassungslosen Mutter und meinem betroffenen Bruder vorbei und hinaus in die Welt, die mich erst dazu verleitet hat, keinen anderen Ausweg zu sehen, als mich dafür zu bestrafen, wer ich bin.

Kurz schrak ich aus der Erinnerung und spürte, wie es mir schlagartig besser ging; wie mich meine Erschöpfung nicht mehr ziellos einnahm, ehe ich abermals in meine Gedanken versank und noch einmal die Szene Revue passieren ließ, die anschließend gefolgt war.

Ich versuche mit aufrechtem Gang das Schulgebäude zu betreten, komme aber nicht umhin, mich dabei zu erwischen, wie ich mir nervös die Fingerknöchel knete. Wer weiß, welche Schikane mich heute erwarten wird, nachdem sie nicht einmal Halt davor gemacht haben, bei mir zu Hause aufzutauchen und diesen geschmacklosen Zettel zu hinterlassen? Meine Mutter ist seitdem nur noch ein Schatten ihrer Selbst, während ich mit meinem Vater in einer Tour diskutiert habe, dass ich niemanden anzeigen oder bei den Eltern verpetzen möchte. Ich bin mir sicher, er würde innerhalb weniger Minuten auf der Matte der betroffenen Eltern stehen und eine Szene abliefern, die absolut hollywoodreif wäre. Vielleicht wäre das auch der einzige Weg, damit die ganze Schikane ein Ende findet. Aber ich bringe es nicht über mich. Nicht, weil ich Paul und seine Freunde schützen möchte. Das haben sie bei aller Liebe in diesem und auch im nächsten Leben nicht verdient. Ich habe einfach nur Angst, dass es dadurch schlimmer werden könnte. Ich schäme mich dafür, dass sich mein Vater für mich einsetzen muss, weil ich es selbst nicht schaffe. Ich fürchte mich davor, mich noch schwächer zu fühlen als ohnehin schon.

Während ich um die Ecke zu den Spinden einbiege, bleibe ich erschüttert stehen. Schockiert schaue ich auf das unerwartete Bild, das sich vor meinen Augen abspielt. Marty fixiert Paul an der Wand, während ihn mehrere meiner Mitschüler eingeschüchtert ansehen. Mein Bruder ist wesentlich größer und auch etwas älter als sie und kann allein deshalb eine Spur von Respekt einsacken. Doch mehr als seine Körpergröße oder sein Alter scheint sein zorniges Auftreten dafür zu sorgen, dass sie einige Meter vor ihm zurückweichen und ihren an der Wand gedrückten Freund im Stich lassen. Welch gute Unterstreichung ihres feigen Charakters. Warum sonst würden sie in einer Gruppe auf eine unbewaffnete, einzelne Person losgehen und sich an ihrem Leid ergötzen? Ein zufriedener, mental stabiler, starker Mensch jedenfalls würde das nicht tun.

»Wenn du meiner Schwester noch einmal zu nah kommst oder ihr wehtust, dann kriegst du ein riesiges Problem mit mir, klar?«, droht mein Bruder mit zusammengepressten Zähnen. Dann zieht er den ängstlichen Paul noch einmal am Kragen empor und versetzt ihm einen letzten kräftigen Stoß gegen die Wand, ehe er mit drohendem Blick von ihm ablässt. »Ich reiße dir deinen Arsch auf. Das ist ein Versprechen.«

Mit großen Augen schaut Paul Marty hinterher, der kurz vor mir Halt macht, mir einen Kuss auf den Kopf haucht und dann weitermarschiert, während ihm die schaulustigen Schüler und Schülerinnen anerkennend hinterherschauen.

Es war das letzte Mal, dass Paul und seine Freunde mich schikaniert hatten.

Als ich wieder aus meinen Erinnerungen erwachte, spürte ich, wie mir die Energie durch den Körper strömte und ich mich nicht länger benebelt fühlte. Mit einem leisen Seufzer öffnete ich meine Augen, die ich offenbar kurzzeitig geschlossen gehalten hatte, und richtete mich vor dem noch immer besorgten Awan auf, dessen Herzschlag so laut gegen seine Brust trommelte, dass ich ihn deutlich wahrnehmen konnte.

Erschöpft blickte ich in Milos Augen, die von leisem Schock getränkt waren. »Das habe ich nicht erwartet.« Ich auch nicht. Ich hätte sogar eher erwartet, dass ein Furorem vor unseren Augen einen Stepptanz hinlegt, weil er damit meinen herannahenden Tod zelebrieren möchte.

Awan hingegen nahm mich bloß fest in den Arm und küsste mich mehrmals mit Nachdruck auf die Stirn und auf die Lippen. »Baby. Ich dachte … Ich hatte Angst um dich.«

Tränen traten in meine Augen. Sie verschleierten meinen Blick, klärten jedoch meine innere Sicht und katapultierten mich wieder zum Ursprung meiner Gedanken. Lights schwarze Augen flackerten in meinem Bewusstsein auf, zogen mich in die Tiefen, die seinen dunklen Iriden gerecht wurden, und hielten mich dort fest, wie eine Maus in ihrer Falle. Als ich die inneren Augen öffnete, konnte ich Light vor mir erkennen, zu dem sich schließlich Marty gesellte, dann Sol, dann Seynem und am Ende Amelia. »Ich verliere jeden.«

Die Worte hatten so schnell meine Lippen verlassen, dass ich gar nicht dazu in der Lage war, sie zu hinterfragen oder gar abzuwägen, ob ich sie überhaupt laut aussprechen wollte.

»Elainy«, hauchte Awan mitfühlend, fuhr mir über das Haar und drückte mich noch fester an sich. »Mich nicht. Ich bin hier.« Bis du endgültig gehst. Zu gern wollte ich meine pessimistische Verlustangst davon abhalten, seine Intentionen und beruhigenden Worte abzuwerten, weil ich insgeheim wusste, dass ich ihm Unrecht tat. Doch meine Psyche ließ es nicht zu, dass die starke Elainy in den Vordergrund trat.

»Ich hätte nicht wiederkommen sollen«, erwiderte ich bloß kraftlos, ließ das schlechte Gewissen abermals in kleinen Zügen zu. So viel wie ich aushalten konnte, aber ertragen musste. Meine Schuld drängte mich dazu, forderte mich regelrecht dazu auf, darüber nachzudenken, dass Light und Sol noch am Leben wären, würde es mich nicht geben; wäre ich nicht zurückgekehrt; hätte ich Awan nicht erst fortgeschickt; wäre ich ihm nicht wieder nähergekommen; wäre ich ihm beim ersten Besuch in Liberantas nicht verfallen; hätte ich mich von Kian niemals in Hypnose versetzen lassen; wäre ich an diesem Tag erst gar nicht zur Therapie gegangen. Es hatte mit einer einzigen Entscheidung begonnen und endete in einer Katastrophe, die nicht mehr aufzuhalten war.

Awan nahm mein Gesicht in seine Hände. »Nichts davon ist deine Schuld, Elainy!«

Das Einzige, das ich tat, war, müde zu lächeln. Ich wusste, dass Awan alles daransetzen würde, damit ich mich besser fühlen würde, denn so war er schlichtweg. Er wollte unter keinen Umständen, dass ich litt. Doch ich merkte einmal mehr, dass es Momente im Leben gab, in denen mich niemand retten konnte. Momente, in denen ich selbst entscheiden musste, ob ich aufstehen oder lieber ewig liegenbleiben wollte. Auch wenn mein Traum bloß ein Produkt meines Unterbewusstseins gewesen war, so wusste ich, dass mein Vergangenheits-Ich recht behielt: Ich würde mich immer wieder erholen. Weil es von mir erwartet wurde. Weil ich keine andere Wahl hatte. Mal abgesehen davon, wollte ich die Sorgenfalte, die sich zwischen Awans Augenbrauen breitgemacht hatte, um jeden Preis wegwischen. Das schaffte ich nur, wenn ich aufhörte, mich in Selbstmitleid zu suhlen. Egal wie schwer es mir auch fiel, aufrechtzustehen, und darauf zu hoffen, dass das Glück irgendwann an meiner Tür anklopfte. Manchmal wünschte ich, mein Leben wäre ein Buch, damit ich das Ende lesen konnte, um zu wissen, ob es gut enden würde. Um entscheiden zu können, ob ich es vorzeitig abbrechen sollte. Aber so spielte das Leben nicht. Es war eine riesengroße Überraschung, gespickt mit jeglichen Möglichkeiten, in vollen Zügen zu leben oder innerlich zu sterben, bevor einen auch der körperliche Tod ereilte.

Als ich nicht antwortete, stand Awan seufzend auf, legte seine Arme unter meine Kniekehlen und auf meinem Rücken und hob mich in einer einzigen fließenden Bewegung und ohne sichtliche Anstrengung hoch. Milos durchbohrender Blick war noch immer stumm auf mich gerichtet, während er meinen blutigen Dolch aufhob, ehe er schließlich betroffen zu Boden sah und mit uns im Schlepptau zurück zu unserem Schlafplatz trottete.

Diesmal lag ich nicht mehr nur neben Awan. Er hielt mich in seinen Armen und hatte uns abermals mit seinen Flügeln wie in einem Kokon umschlungen. Es war offensichtlich: Er hatte Angst, dass ich abermals ging und mir wehtat. Kurzerhand fühlte ich mich in seine Situation ein und realisierte, wie viel Sorge ich ihm bereitet haben musste. Mit dem bitteren Geschmack von schlechtem Gewissen auf der Zunge schmiegte ich mich in seine Umarmung und gab ihm einen bedächtigen Kuss auf sein Kinn.

»Wo ist die Frau geblieben, die angefangen hat, gegen ihren Selbsthass anzukämpfen?«, flüsterte Awan dicht an meinem Haaransatz. Man merkte ihm an, wie sehr er mit seiner Wut über meine Selbstverletzung rang, wissend, dass er damit eine Grenze überschreiten würde. Ich erkannte es schon allein daran, dass sich ein Furorem aus dem Dickicht genähert hatte. Bis er augenscheinlich bemerkt hatte, dass ihn ein Inanis angelockt hatte, woraufhin er wieder fluchtartig verschwand. Ich verstand Awans Zorn. Wie konnte man auch etwas begreifen, wenn man nie einer ähnlichen Situation ausgesetzt war? Wie konnte man Verständnis für etwas zeigen, das den Menschen, den man liebte, zerstörte? Seine Reaktion war genauso legitim, wie die übereilte meiner Mama damals. Es bedeutete nicht, dass sie richtig war, denn das war sie in meinen Augen nicht. Sie war menschlich.

»Sie ist mit Light gegangen«, antwortete ich monoton und starrte auf die leuchtenden Blüten vor mir. Die Schönheit lockte mich nicht mehr aus meiner hässlichen Finsternis und suggerierte mir, dass mir ein besseres Leben bevorstand. Der Zug war schon lange abgefahren. Liberantas gab uns keine Freiheiten. Sie löschte unsere Sehnsüchte einfach aus, um uns unbewusst zu manipulieren und uns einzutrichtern, dass wir keinen Grund hatten, unzufrieden zu sein.

Awan schluckte geräuschvoll und fuhr mit den Fingerspitzen sanft über mein Rückgrat. »Light ist noch bei dir. Er wird immer bei dir sein.«

Der Dolor, der sich neben uns platzierte, verriet die verräterische Träne in meinem Augenwinkel. »Er hat sein Leben für mich aufgegeben.«

»Und ich bin mir sicher, er hätte sich immer wieder gleich entschieden, um dich zu retten«, hauchte Awan und gab mir einen weiteren Kuss auf die Stirn.

Kurz genoss ich seine Wärme und kämpfte gegen die Trauer an, während der Dolor sogleich seine kachelartigen Flügel spannte, um mich mit fiesen Bildern zu quälen. Doch Awan schlug grob nach ihm, sodass er sich wahrhaftig aus dem Staub machte.

Dann verschränkte ich seinen kleinen Finger kurz mit meinem und hoffte darauf, dass er meine Nachricht empfangen hatte.

»Ich liebe dich auch«, flüsterte er in die Dunkelheit und ließ mein Herz nur noch schneller schlagen. Mit diesen Worten fiel ich endgültig in einen traumlosen Schlaf.

Kapitel 4

MANCHMAL IST HUMOR DER EINZIGE WEG, UM MIT DER TRAUER UMZUGEHEN. DESHALB GIBT ES AUCH CLOWNS, DIE SICH IHR LÄCHELN AUFMALEN MÜSSEN.

Wo bin ich?, war mein erster Gedanke, als ich die Augen öffnete, ehe sich mein Hirn endlich erbarmte, seinen Job zu machen und klarzustellen, dass ich in unzähligen bunten Blütenblättern gebettet auf dem Erdboden von Liberantas lag. Ohne die beruhigende, beschützende Wärme von Awan spüren zu können. Der zweite Teil der Erkenntnis ließ meinen Puls so schnell in die Höhe schießen, als wäre ich eine Rakete kurz vorm Start. Prompt richtete ich mich auf, zückte meinen Dolch neben mir, den Milo offensichtlich bereits von meinem Blut befreit hatte, und visierte meine Umgebung an. Es war abgesehen von den leisen Wasseradern und dem Plätschern der Bäche so still, dass ich schwören konnte, man könnte einen Confido furzen hören. Ungefähr so mussten sich Mütter fühlen, die alarmiert in das Kinderzimmer sprinteten, weil es plötzlich zu leise wurde. Von Awan und Milo war keine Spur und so lief ich kurzerhand und ohne Umschweife misstrauisch durch die Bäume, um Ausschau nach ihnen zu halten. Das mit dem Blütenbett war doch ganz sicher Awans Werk! Würde Odium uns gefunden haben, würde er mich unmöglich verschont zurücklassen und mir ein besonders bequemes Bett herrichten. Aber was wusste ich schon über ihn? Als Amelia hatte er mich ohnehin so gut getäuscht, dass ich auf jedes seiner Worte hineingefallen war.

Deshalb war ich auf der Hut, pirschte mich durch die Büsche und ignorierte die Sorge, die sich in mein Herz schlich. Was war, wenn Odium Milo und Awan etwas angetan hatte? Hör auf, du Dummkopf, sonst lockst du noch etwas an!

Langsam und leise arbeitete ich mich durch das Dickicht vor. Ich wollte wie eine Gazelle schreiten, klang aber sicherlich eher wie eine Horde Nashörner. Mit jedem Schritt wurde ich unruhiger. Sogar das sanfte Plätschern der Wasseradern, die sich um die Stämme windeten, oder die leisen Flügelschläge der dunkelblauen Confido, die ab und zu um meinen Kopf schwirrten oder das gedämpfte Knacken von Ästen in weiter Ferne, das mir direkt das Bild von mächtigen violettgefleckten Tatzen eines Desperatis in den Kopf katapultierte, wirkte nun gespenstig. Als wäre ich gerade mitten in einem Horrorfilm und wartete nach der ruhigen, idyllischen Stille, die mich in Sicherheit wiegen wollte, auf den riesengroßen Jumpscare. Meine hellen Augen wanderten durch die Baumkronen aus Sorge, ein unerwarteter Inanis oder ein um einen Baum geschlungener tiefschwarzer Timeo würde sich auf mich hinabstürzen. Ich hatte schon immer das Spiel „Die Reise nach Jerusalem“ gehasst, weil sich ausnahmslos jeder auf meinen Schoß geschmissen hatte, sobald ich auch nur versuchte mitzuspielen. Dementsprechend hielt sich meine Begeisterung für einen möglichen, unfreiwilligen Besuch von oben in Grenzen.

Plötzlich hörte ich etwa fünf Meter entfernt hinter dem massiven Baum vor mir ein Rascheln. Ich schaute nach vorn, hielt inne und lauschte auf das Geräusch. Für eine leichtfüßige Sola oder eine zarte Fortuna war der Ursprung viel zu groß. Für einen ausdauernden Furorem oder einen graziösen Desperatis klang es allerdings zu gezielt und zu schwerfällig. Ein wendiger Timeo konnte es auch nicht sein, dazu war das Geräusch, das verdächtig nach großem Lebewesen klang, nicht brutal und abrupt genug. Meinen Dolch hielt ich nun vor mich auf Augenhöhe, während ich mich noch gemächlicher und vorsichtiger anpirschte. Das Zittern meiner Hand war beinah so stark, dass jeder denken würde, ich würde gerade mit unsichtbaren Früchten Fruit Ninja spielen. Man musste mir lediglich eine Zwiebel unter den Dolch halten und sie wäre innerhalb von Sekunden zerhackt, als wäre ich ein Drei-Sterne-Koch unter Zeitdruck. Ich konnte nur hoffen, dass es eine friedliche Anima war und kein tollwütiger Inanis, der ohnehin nach uns suchte, um uns zu töten. Mit diesen hibbeligen Händen würde ich nicht einmal ein Ziel treffen, das nur wenige Zentimeter vor mir prangte. Meine Vernunft versuchte mich schon seit Minuten dazu zu drängen, umzukehren, doch das Organ in meiner Brust, das unaufhaltsam schlug, war da ganz anderer Meinung. Meine Glieder bebten, meine Füße wurden taub, die Ader an meiner Stirn pulsierte. Alles an meinem Körper versuchte mir verzweifelt mitzuteilen, dass ich fliehen musste. Doch ich tat es nicht. Noch ein Schritt. Ein weiterer. Peinlichst genau achtete ich darauf, auf keinen der herumliegenden Äste zu treten, um mich nicht vorzeitig zu verraten. Mein Keuchen war dabei so laut, als würde mir jemand ein Megafon unter das Kinn halten und durchkreuzte damit mehr oder weniger meinen Versuch, unauffällig zu bleiben. Noch ein Schritt. Sei kein Feigling, Elainy!

Mit angehaltenem Atem wollte ich gerade um die Ecke spähen, da starrte ich auch schon auf eine durchtrainierte Brust, die direkt vor mir bebte, während große Flügel mir die Sicht auf den Hintergrund versperrten. Scheiße, fluchte ich innerlich ertappt und schlug reflexartig nach dem Inanis. Er wich mir im letzten Moment aus. Jedoch nicht so schnell, als dass er mit einer leichten Schnittwunde entkommen konnte. Dann wirbelte herum und flog zu einem naheliegenden Ast empor, sodass mir von dem Windstoß die dunklen, welligen Haare aus dem Gesicht geblasen wurden. Desorientiert fokussierte ich den Inanis, der vor mir geflüchtet war, und schaute mit Adrenalin getränktem Puls in ein bekanntes Gesicht, das mir entsetzt entgegenblickte. Sofort ließ ich den Dolch sinken. »Verdammt!«

»Das habe ich dann wohl zu verschulden«, sagte der große Blondschopf ohne Spur von Zorn und schaute auf seine Brust hinab, die einen leichten blutigen Schnitt beherbergte. »Du bist echt schnell geworden, Kleines.«

Mit geweiteten Augen starrte ich auf das kleine Blutrinnsal, das sich einen Weg über seine Bauchmuskeln bahnte. Milo war durchaus trainierter als Awan. Er hatte ein Sixpack und Awan dagegen eher einen weichen Bauch. Auch seine Brustmuskeln waren mir zuvor unter seiner Kleidung verborgen gewesen und demnach nicht so sehr aufgefallen wie jetzt. Dieser Kerl konnte sicherlich einen Furorem mit seinen blanken Händen zerquetschen.

»Oh Gott, Milo, es tut mir leid! Ich habe gedacht, du seist …«

»Ich hoffe, du sagst nicht meinen Namen.«

Erschrocken schaute ich zur Seite und machte Awan aus, der zwei ungleiche Früchte in seiner Hand jonglierte und auf uns zutrat. Mit gerunzelter Stirn schaute er zu Milo empor. Es wirkte lächerlich, dass ein so muskulöser, großer Mann auf einem Ast kauerte, um vor mir zu fliehen. »Zieh dir was an, Mann.« Falls du ihm das meinetwegen aufgetragen hast, kannst du beruhigt sein, Awan. Es gibt keinen Mann, den ich je so attraktiv finden werde wie dich.

»Du hast gut reden. Du kannst dich quasi fast täglich komplett neu einkleiden, weil du in so viele Anima-Klamotten passt. Ich hingegen muss mir ständig in der Aviswelt Geld … besorgen, um mir neue Klamotten zu kaufen, damit ich sie nicht jeden Tag waschen muss.« Milo seufzte gespielt dramatisch, flog den Ast wieder hinab, ließ seine Flügel zu Staub zerfallen, zog sein noch feuchtes Hemd von einem der Büsche hinunter und warf es sich rasch über. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass die Kleidung der Inanis nie von den Flügeln beschädigt wurde, wenn sie sie erscheinen ließen. So als würden sie sich fast schon auf die Kleidung legen.

»Es muss eine Qual sein, einen Adonis-Körper zu haben«, scherzte Awan ironisch. Seine Miene blieb ernst.

Milo knöpfte sein Hemd zu, ehe er zu uns schaute. »Wem sagst du das! Konnte ja keiner ahnen, dass Elainy zu einem Ninja mutiert ist, der Jagd auf Adonis-Verschnitte macht. Hätte man mich vorgewarnt, hätte ich mir wohl noch eine Schutzweste zugelegt.« Er schmunzelte. »Die Gute kann ganz schön brutal sein.«

»Das sind wohl die Nachwirkungen des Entzuges«, erwiderte ich und sah entschuldigend zwischen der blutigen Spitze des Dolches und Milo hin und her.

»Welcher Entzug?«, hakte Awan irritiert nach und reichte mir eine der Früchte, in die ich sogleich gierig hineinbiss. Mein Magen dankte es mir sofort, indem er mir prompt mehr Energie schickte. Ich hatte schon zu lange nichts gegessen. An den Namen, der diesen Umstand mit seinem Verlust ausgelöst hatte, versuchte ich mich tunlichst nicht zu erinnern. Verdrängen war der falsche Weg, ganz gleich, wie schmerzhaft auch die Konfrontation sein mochte. Aber ich konnte mir im Moment nicht leisten, abgelenkt zu sein. Es war ohnehin ein Wunder, dass Odium uns noch nicht abermals aufgespürt und umgebracht hatte. Wer wusste schon, was er als Nächstes vorhatte? Wer blickte hinter seinen Intentionen? Er hätte uns mit Leichtigkeit töten können, als ich von meiner Trauer übermannt war. Stattdessen war er wie erstarrt und verschwunden. Es war irrelevant, wie rational und logisch man dachte, Odium spielte seine eigenen Spielchen, die nichts mit Logik gemein hatten. Zumindest mit keiner, die wir durchschauen könnten …

»Ich habe zu lange keine Schokolade mehr inhaliert«, antwortete ich kauend und genoss den Geschmack der mintgrünen, mittelgroßen, ovalen Frucht, die wie eine Mischung aus Keks, Birne und Brombeere schmeckte.

»Na dann bin ich beruhigt«, sagte Awan schmunzelnd. »Du wirst ja hoffentlich nicht sterben, wenn du einige Tage ohne Schokolade aushältst, oder?«

Achselzuckend stand ich da. »Ich nicht, nein. Aber meine Mitmenschen.«

»Ich bin der Beweis«, fügte Milo trocken hinzu und tupfte sich mit einem der Blütenblätter die kleine Wunde an seiner Brust ab. Ich musste grinsen. Es fühlte sich einerseits falsch an, das zu tun, nachdem das mit ihm erst ganz frisch war und meine Seele von dem Verlust noch immer höllisch brannte. Zeitgleich hatte ich das starke Gefühl, dass er noch immer ganz dicht bei mir war. Wie ein kleiner Schatten verfolgte er mich auf Schritt und Tritt, ganz gleich, wo ich war. Natürlich war mir klar, dass diese Empfindung bloß aus meiner labilen Psyche resultierte, die verzweifelt einen Weg suchte, nicht mit der Libercat abschließen zu müssen, doch ich nahm sie hin. Suhlte mich in dem Glauben, er könnte in mir weiterleben. Ich musste damit aufhören, mich selbst zu zerstören, während das andere bereits zur Genüge getan hatten. Es war Zeit, meinen Körper zu beschützen und nicht selbst sein größter Feind zu sein.

»Ich werde mich kurz auf den Weg zu Kian machen. Nicht, dass sich unser Freund langweilt«, holte mich Milo aus meinen Gedanken und spannte sogleich seine massiven pfauenartigen Flügel. »Wollt ihr mitkommen?«

Fragend schaute Awan in meine Richtung und signalisierte mir damit, dass ich allein darüber entscheiden durfte, ob ich bereit war, mich weiteren Negativitäten zu stellen, die durch Kians Offenbarungen und Ratschlägen ans Licht kommen konnten.

Wie mechanisch schüttelte ich den Kopf. Mehr als auf der Hut vor Odium zu sein, war ich im Augenblick nicht imstande zu leisten. Und das war in Ordnung. Awan beobachtete meinen Gesichtsausdruck, ehe er Milo einen Blick widmete, der ziemlich offensichtlich aussagen sollte, dass er keinen Kommentar zu meiner Entscheidung abgeben sollte. Milo schien den Wink richtig zu deuten und hob ohne weiteres Wort ab. Mir war bewusst, dass ich mich einer Lösung stellen musste, die mir sicherlich nicht gefallen würde, und das sobald wie möglich. Und doch konnte ich es nicht. Nicht, wenn ich bereits zu viel verloren hatte, um einen weiteren Verlust ertragen zu können.

Kapitel 5

MANCHMAL TUN WIR ANDEREN UNRECHT, WEIL ANDERE ZUVOR UNS UNRECHT GETAN HABEN.

»Ich hatte eine scheiß Angst um dich.«

Awans geflüsterte Worte fraßen sich bis in meine Gliedmaßen und wollten regelrecht gespürt werden. Er strich gedankenverloren über die neue Narbe, die dank der Medicum-Pflanze sehr schnell entstanden war und dadurch in kürzester Zeit bloß noch die Erinnerung an meine innere Zerrissenheit symbolisierte. Bevor ich ihn lieben gelernt hatte, hätte ich niemandem erlaubt, sich die Narben auch nur genauer anzusehen. Doch mit ihm war es anders. Er berührte sie vorsichtig, starrte sie gedankenverloren an, urteilte nicht über mich. Allerdings sagte er mir auch, dass wir andere Strategien finden müssten, um mit meinem Drang umzugehen, der mich zwar mittlerweile und dank Frau Dr. Lennox’ Hilfe nur noch ab und an heimsuchte, dann jedoch mit all seiner Wucht des Zerstörungsdranges. Nicht eine Sekunde fühlte ich mich von ihm entblößt oder heruntergestuft. Im Gegenteil: Ich glaubte, dass er mich verstehen wollte, um eine andere Lösung finden zu können, die mich nicht verletzte.

Gemeinsam saßen wir an einem der Bäche und hielten unsere Beine ins kühle, bezaubernde Wasser. Die Holo-Optik hatte mich beinah hypnotisiert, hätte Awan mich nicht mit seiner Berührung aus den Gedanken gerissen.

Geräuschvoll schluckte ich. »Ich weiß. Es tut mir leid.«

»Nein«, widersprach er sogleich mit Nachdruck und legte seine Stirn in Falten, fast als würde er bereuen, diesen Satz ausgesprochen zu haben. »Entschuldige dich nicht für etwas, das du nicht kontrollieren konntest. Du hast es nicht beabsichtigt, mich zu ängstigen.«

Tränen sammelten sich in meinen Augen und ehe ich mich versah, spürte ich die kleine Fortuna neben mir, die sich mit einem leichten Fiepen an meinen Arm anschmiegte. Sie war der beste, stille Beweis dafür, wie dankbar ich war, diesen Mann neben mir kennengelernt zu haben, ganz gleich wie unsere Geschichte auch enden mochte.

Langsam streckte ich meinen kleinen Finger aus und harkte ihn mit seinem ein. Zunächst blickte er auf unsere ineinander verschränkten Finger, ehe er mir gequält in die Augen sah. »Ich wünschte, du könntest es mir sagen.«

Mein Herz polterte gegen meine Brust, so sehr wollte es, dass ich ihm diesen Wunsch auf der Stelle erfüllte. Doch ich konnte es nicht.

Ich biss mir zerknirscht auf die Unterlippe. »Ich habe Angst, es zu sagen.«

»Warum? Was ändert es?« Seine Stimme klang verwirrt, geduldig und trotzdem so drängend, dass es mir klarmachte, wie dringend er eine Erklärung benötigte.

»Es macht mich verletzlich. Es bedeutet für mich, einen Schritt in eine Richtung zu gehen, die mich wieder an eine Klippe führen könnte.«

Mit dieser Aussage schien ich bei Awan einen wunden Punkt getroffen zu haben, denn seine Tonlage war nun rau und verletzlich, als er schlicht fragte: »Wovor hast du Angst, Elainy?«

»Davor, dass man sich so sicher mit mir fühlt und felsenfest glaubt, ich würde niemals gehen, weil ich zu viel empfinde, sodass man mich am Ende wie Scheiße behandelt«, erklärte ich, indem ich die Wörter herunterratterte, als hätte ich sie längst auswendig gelernt. In Wahrheit wollte ich sie einfach nur flink über die Lippen bringen, weil es mir unangenehm war, diese Art von Schwäche zu präsentieren, die in mir wie ein lästiges, kleines Monster schlummerte.

»Das werde ich niemals tun«, beteuerte Awan sofort und legte mir eine Hand unter mein Kinn, damit ich ihn ansah. In seinen braunen Augen stand die Ehrlichkeit, die sein leises Versprechen mittrug.

Ich runzelte die Stirn. »Das weiß ich. Eigentlich. Die Angst ist irrational.«

Eine halbe Ewigkeit schaute Awan mich an. Dann ließ er seine Hand sinken und grub seine Finger in das türkisfarbene Gras. »Du vertraust mir nicht.«

Vehement schüttelte ich den Kopf. »Ich vertraue mir nicht, Awan. Ich vertraue nicht darauf, dass ich die Reißleine ziehen und gehen kann, sollte es doch passieren.«

Sofort verschwamm sein Frust und wurde von Entschlossenheit fortgespült, ehe er sich wieder vollends zu mir wandte. Mit einer Sanftheit, die mich benebelte, nahm er mein Gesicht in seine großen, adrigen Hände. »Du bist ein Geschenk, kleiner Avis. Nur ein Idiot würde dich schlecht behandeln.« Dann legte er seine Stirn gegen meine. »Und denk daran, wie viel du schon erreicht hast. Du bist so stark und mutig, du weißt genau, was für dich richtig und falsch ist, und handelst danach, ganz gleich wer sich gegen dich stellt. Glaub an dich und deine Stärke, Elainy. Du schaffst mehr, als dir bewusst ist.«

»Sagst du, nachdem ich mich gestern Nacht …« Ich ließ den Satz unvollendet, unfähig auszusprechen, was ich getan hatte.

Awan rückte ein Stück zurück, damit er mir abermals in die Augen schauen konnte. »Wir werden niemals perfekt handeln, Elainy. Das ist gar nicht möglich. Trotzdem sollte dich nicht ein einziger Rückschlag soweit zurückwerfen, dass du all die Fortschritte ignorierst. Harke diese Nacht ab, du kannst sie ohnehin nicht ändern. Wir müssen uns das Ziel vor Augen führen, Baby, und das sollte sein, davon zu lernen und uns klarzumachen, dass das kein weiteres Mal passieren darf.« Berührt von seinen Worten schluckte ich. Wir. Kein Ich. Er sprach, als wäre es nicht länger nur mein Problem, aus dem ich allein herausfinden musste. Mit seiner Formulierung stellte er wie selbstverständlich klar, dass er mich damit nicht im Stich lassen würde.

Seine Ermutigung traf die perfekten Punkte meiner Psyche, ließ sie aufatmen und das schlechte Gewissen der letzten Nacht innerhalb von Sekunden verebben. Denn er hatte recht. Das Vergangene konnte nicht mehr verändert werden, es konnte bloß die Zukunft beeinflussen.

»Und um noch mal auf das Thema deiner Angst zurückzukommen …« Fest drückte er seine Lippen auf meine und gab mir einen raschen, liebevollen Kuss. »Ich werde dich niemals ausnutzen. Ich liebe