14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Roman über den Autor des Weltbestsellers "Der Leopard".

Rom, 1957: Giuseppe Tomasi di Lampedusa weiß, er wird sterben, er wird sein geliebtes Sizilien nicht mehr wiedersehen. In Gedanken begibt er sich auf eine Reise in das Land seiner Kindheit, in prächtige Palazzi, in die sonnendurchglühten sizilianischen Sommer, in die Welt seiner schönen Mutter und deren Schwestern, eine Welt, in der er das einzige Kind war, allein im Dämmer der endlosen Zimmerfluchten. Bis Antonno auftaucht, ein kleiner Junge, der nicht von seiner Seite weicht in jenem Sommer, in dem Giuseppe erwachsen wird ...

Simona Lo Iacono erzählt das Leben des großen Schriftstellers Giuseppe Tomasi di Lampedusa als Roman seiner Kindheit und zeichnet ein außergewöhnliches Leben zwischen den Zeiten nach.

„Ein Sizilien voller Magie und eine verwunschene Kindheit inmitten prächtiger, dem Untergang geweihter Palazzi.“ La Repubblica.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

Ein Roman über den Autor des Weltbestsellers »Der Leopard«.

»Ein Sizilien voller Magie und eine verwunschene Kindheit inmitten prächtiger, dem Untergang geweihter Palazzi.« La Repubblica.

Rom, 1957: Giuseppe Tomasi di Lampedusa weiß, er wird sterben, er wird sein geliebtes Sizilien nicht mehr wiedersehen.

In Gedanken begibt er sich auf eine Reise in das Land seiner Kindheit, in prächtige Palazzi, in die sonnendurchglühten sizilianischen Sommer, in die Welt seiner schönen Mutter und deren Schwestern, eine Welt, in der er das einzige Kind war, allein im Dämmer der endlosen Zimmerfluchten. Bis Antonno auftaucht, ein kleiner Junge, der nicht von seiner Seite weicht in jenem Sommer, in dem Giuseppe erwachsen wird. ...

Simona Lo Iacono erzählt das Leben des großen Schriftstellers Giuseppe Tomasi di Lampedusa als Roman seiner Kindheit und zeichnet ein außergewöhnliches Leben zwischen den Zeiten nach.

Über Simona Lo Iacono

Simona Lo Iacono, 1970 in Syrakus geboren, ist Staatsanwältin in Catania. Ihr 2016 erschienener Roman Le streghe di Lenzavacche (edizioni e/o), war für den Premio Strega, den wichtigsten italienischen Literaturpreis nominiert.

Verena von Koskull, geboren 1970, hat Italienisch und Englisch in Berlin und Bologna studiert. Sie übertrug u.a. Matthew Sharpe, Curtis Sittenfeld, Tom McNab, Carlo Levi, Simona Vinci und Claudio Paglieri ins Deutsche.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

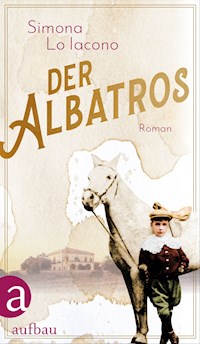

Simona Lo Iacono

Der Albatros

Roman

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog

Erster Teil: Von rechts auf links gewendet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zweiter Teil: Von links auf rechts gewendet

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Epilog: Das Rechte des auf links Gewendeten

Bibliographie

Anmerkung

Dank

Fußnoten

Impressum

Auf der Kehrseite der Worte liegt der Schlüssel zur Wahrheit.

Leonardo Sciascia

Für meinen Sohn Nanni, Fürst von Salina

Klinik Villa Angela,

Lungotevere delle Armi 21, Rom

13.Juni1957

Der Morgen graut. Er greift über die Dächer der Stadt, streckt die Arme nach mir aus. Ich sehe Flussbiegungen, die in der Hitze dunsten, Himmelssplitter.

Es ist ein glutheißer Sommer, der kein Ende zu nehmen scheint.

Oder vielleicht bin ich es, der ihn nicht ganz erleben wird.

Ich bin Ende Mai auf Verwendung meines behandelnden Arztes hierhergekommen. Noch nie ging es mir so schlecht. Als er die Röntgenbilder besah, hat er geschwiegen.

Dann hat er gesagt: »Fürst, Ihr müsst Euch behandeln lassen.«

Und offenbar scheint es für einen Sizilianer keine bessere Behandlung zu geben, als nach Rom zu kommen.

Am 1.Juni wurde ich in die Klinik in der Via di Trasone 61 eingeliefert.

Dann hat man mich hierher verlegt, in die Villa Angela am Lungotevere delle Armi.

Es ist ein Jugendstilbau in einem Viertel schmucker Gründerzeitvillen. Hie und da bannen ihre schmalen, aufrechten Fassaden den Blick.

Es ist ein Ort der Erinnerungen.

In diesem Viertel fand die Weltausstellung statt, um den fünfzigsten Jahrestag der Vereinigung Italiens zu feiern. Nicht weit von hier kampierte 1906 Buffalo Bill mit seinem Zirkus. Die Darbietung hieß Buffalo Bill’s Wild West Show, und Antonno hätte nichts dafür übriggehabt.

Er hätte um Sitting Bull und Black Elk geweint.

Sein Herz schlug eher für die Verfolgten denn für die Verfolger. Eher für die Nostalgiker denn für die Draufgänger.

In seiner vermeintlichen Arglosigkeit ist er von allen stets der Klarsichtigste gewesen.

Was dächte er wohl, sähe er mich jetzt hier im Bett, mit dem Tropf, dessen träges Ticken die Zeit dosiert. Alle zwei Sekunden ein Tropfen. Sie zählen die Stunden präziser als die gewohnte Taschenuhr, die ich noch immer über dem Bauch trage und sogar am Pyjama befestige.

Bestimmt würde er sagen, ich sei nicht krank, sondern gesund. Und dass dies kein Krankenhausaufenthalt sei, sondern eine Sommerfrische. Vielleicht würde er die Pantoffeln sogar für Spazierschuhe und die Kobalttherapie für ein Sonnenbad halten.

Selbst meine literarischen Sorgen nähme er leicht. Er würde nicht voll banger Ungeduld auf die Antwort der Verlage warten.

Er verstünde die Zeit des Wartens nicht als Übergang, sondern als Dauerzustand.

Ich weiß noch, wie er zu sagen pflegte: »Man schreibt nicht, um zu leben, principuzzu. Sondern um das Sterben zu lernen.«

Erster TeilVon rechts auf links gewendet

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

Charles Baudelaire

1.

Unsere erste Begegnung war nicht der Rede wert. Irgendwann standen wir einander gegenüber, wortlos, einfach so. Ich in meinem englischen Anzug aus blauem Gabardine, den Kniehosen, der seidenbordierten Weste. Er in einem viel zu weiten aufgekrempelten Hemd. Er trug Sommerschuhe und Winterstrümpfe und einen Strohhut mit einem Loch in der Spitze.

Niemand sagte mir, wer er sei.

Er war ein Mischmasch aus Jahreszeiten, zu großen oder zu kleinen Kleidergrößen, baumelnden Knöpfen und geborgten Äußerlichkeiten.

Ich wunderte mich über diesen komischen Knirps, so ein Wirrkopf war mir noch nie begegnet. Sagte man ihm, »komm in den Schatten«, blieb er in der Sonne stehen, er verjagte die Fliegen, wenn sie längst fort waren, und um ihm seinen Namen zu entlocken, musste ich nur aufhören, ihn danach zu fragen.

Bei Antonno war alles verkehrt herum, und als ich ihm erklärte, wer ich sei – Giuseppe Tomasi di Lampedusa –, schnappte er nur die letzten Silben auf, verwechselte sie mit Meduse, zog sich schnurstracks bis auf die Unterhosen aus und lachte bei der Vorstellung, es ginge ans Meer.

Sofort war mir klar, dass wir einige Zeit miteinander verbringen würden. Auch diesmal erklärte mir niemand den Grund.

Ich fand es ganz selbstverständlich, ihn mit in mein Zimmer zu nehmen, damit er sich umsehen und mit allem vertraut machen konnte.

Noch wusste ich nicht, dass das nicht nötig war.

Antonno brauchte weder Bezugspunkte noch Gewissheiten, von denen er ausgehen und an denen er sich festhalten konnte. Während der ganzen Zeit, die wir in meinem Zimmer verbrachten, hatte er nur Augen für die Schuhe. »Paarweise unter dem Bett«, sagte er immer wieder. Weiter nichts.

Anders als erwartet, verblüffte mein Zimmer ihn nicht. Er hatte keinen Blick für das Schaukelpferd, auf das ich so stolz war. Auch nicht für die Flinte oder die aufgereihten Zinnsoldaten in ihren Stoffuniformen. In den Spielzimmern im Hause Lampedusa gab es mittelalterliche Burgen; sizilianische Karren mit Schellen und Quasten; dampfbetriebene Spielzeugeisenbahnen; ein Fahrrad von 1818 aus dem Besitz meines Urgroßvaters, das in der Familie »mechanisches Pferd« genannt wurde und in Deutschland unter dem Namen »Laufmaschine« patentiert worden war.

Selbst passendere Kleidung zu haben, ließ ihn gleichgültig.

Nachdem er mir erlaubt hatte, ihm ein Hemd und ein Paar Mokassins in der richtigen Größe überzustreifen, zog er sich wieder aus, drehte alles auf links und schlüpfte verkehrt herum hinein.

So schlenzte er durch die Gegend. Mit baumelnden Ärmeln, die Arme durch den Halsausschnitt geschoben.

Wenn er durch die Flure ging, schlenkerten die Hosenträger wie ein Schwanz hinter ihm her.

Dann waren wir allein. Der Abend senkte sich herab. In der Ferne drängte mein Vater meine Mutter, ihre Toilette zu beenden.

»Beeil dich, Bice, die Florios schätzen Zu-spät-Kommer nicht.«

Sie lachte aus gurrender Kehle, puderte sich kokett.

»Ich war nie eine Zu-spät-Kommerin«, versetzte sie spitz. »Nur eine Frau, die gern auf sich warten lässt.«

Doch Antonno überhörte die geschäftigen Vorbereitungen, die Kindermädchen, die emsig die Betten zurechtmachten, die Köchinnen, die den Zimt in die Milch rührten.

Ganz versunken schnitzte er mit der Klinge eines Klappmessers an einem Stück Holz herum.

»Was machst du da?«, fragte ich neugierig.

»Wolferchen«, versetzte er und meinte kleine Wölfe.

»Das sind Schafe«, sagte ich, als er fertig war, verblüfft ob der Vollkommenheit seiner Schnitzerei.

Antonnos Schafe hatten zausige Wolle, Ziegenhufe und täuschend echt aussehende Ohren.

»Nein, Wolferchen«, beharrte er.

Und es war unmöglich, ihm klarzumachen, dass er gerade eine ganze Schafherde schnitzte.

Am nächsten Morgen wachten wir zusammen auf.

Antonno hatte eine seltsame Art zu erwachen. Unvermittelt und übergangslos. Sobald er die Augen aufschlug, sagte er nicht: Ich bin wach. Sondern: Ich bin eingeschlafen.

Und ich sollte lernen, dass er, ehe er zu Bett ging, keine gute Nacht, sondern einen guten Tag wünschte.

Der Palazzo schlug ihn in seinen Bann, vor allem das Frühstück, das vom Läuten einer Glocke angekündigt wurde. Seit Generationen erklang in diesem Haus zu jedem Tagesereignis eine Glocke. Drei Schläge vor dem Zubettgehen. Einer für den Angelus. Sieben bei Sterbefällen und zehn bei Geburten. Ein schnelles Klingeln für das Frühstück, danach das Kreuzzeichen und der Gruß an die Muttergottes.

Das Geräusch belustigte ihn. Wie von der Tarantel gestochen fuhr er hoch und fing an zu tanzen.

Wenn ich ihm sagte: »Hör auf damit, Antonno …«, antwortete er, ohne stillzuhalten: »Ich rühre mich nicht«.

Dann lachte er mit offenem Mund, und ich konnte sehen, dass ihm zwei Schneidezähne fehlten. Dass ein paar Backenzähne schwarz vor Fäule waren.

Doch schien diesem versehrten, von Atem, Sprache und Speichel durchzogenen Lachen eine ungreifbare, verzweifelte Stille innezuwohnen, die sich mit unserer Fröhlichkeit rieb.

Er fing an, die Dinge zu erkunden, an ihnen zu riechen, noch ehe er sie befühlte, als würde sich die Welt über den Geruchssinn kühner offenbaren. Er streifte die Vorhänge, die gebauchten schmiedeeisernen Balkongitter, das Kristall, das Silber, die Ebenholztische. Das Haus in der Via Lampedusa strotzte vor wundersamen Gegenständen: Mohrenköpfe, Bücherschränke aus Wurzelholz. Keramik in den Farben der Sonne.

Antonno schnupperte daran, dann berührte er die Dinge mit der Fingerspitze. Ihre Erhabenheit war ihm eine unerträgliche Qual. Ihm waren kleine Orte lieber, Nussschalen. Darin, so sagte er, hätten riesige Kinder Platz.

Doch mir war das Haus eine Welt der Wunder, unerforschtes Land. Ich durchstreifte es von oben bis unten, flitzte zwischen den Loggien, den von Jasmin überbordenden Höfen und den Treppenaufgängen umher, die in das von meinen Onkeln bewohnte obere Stockwerk führten.

Die beiden waren die unverheirateten Brüder meines Vaters. Großvater Pepè, der Vater meines Vaters, der einen anderen Flügel des Palazzos bewohnte, pflegte zu sagen, sie seien waschechte Lebemänner, ihr Lachen würde selbst den Tod überdauern.

Mit dem Vorgefühl dieses Lachens im Herzen erklomm ich die Stufen, unter den Blicken der geschnitzten Putten, die mich von droben leiteten und meinen Weg mit Salz- und Honigzungen leckten.

Mutter pflegte zu sagen, die Onkel glichen den Dioskuren, den Zwillingen aus der griechischen Mythologie. Die zwei hingen so sehr aneinander, dass, als Kastor starb, Pollux ihm nachfolgen wollte, obwohl er die Gabe der Unsterblichkeit besaß.

Verunsichert hörte Antonno zu.

Zwillinge waren für ihn nur das helle Sternenpaar am Himmelszelt. Und der Pollex war der Daumen, der erste Finger an jeder Hand, an dem man lutschen konnte, wenn man sich fürchtete. Doch mit dem Tod kannte er sich aus.

Der Tod, sagte er zu mir, beginne mit der heiligen Taufe.

Ich erklärte ihm, dass die Taufe den Anfang und nicht das Ende feiere, die Freude, nicht die Trauer. Die Taufen der Lampedusas waren nachgerade heilig. Sie wurden in der Hauskapelle gefeiert, unter dem wachsamen Blick Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe und in Gegenwart des Erzbischofs. Zu diesen Gelegenheiten kleideten sich die Salons in Granatapfellaub und Nachtblumen. Die Rokokowandspiegel vervielfachten ihre prallen, von den Tränen der Neugeborenen durchströmten Fibern.

Doch Antonio blieb ungerührt, lächelte über seinen Schnitzfiguren und wurde wieder ernst: In seinem Kopf waren Anfang und Ende verdreht.

Wenn er ein Buch durchblätterte, fing er bei der letzten Seite an, wenn er vorwärts wollte, ging er rückwärts, er zählte verkehrt herum und empfand mit Nullen unendliches Mitleid.

Es gelang mir nie, ihn umzustimmen: In all der Zeit, die wir zusammen verbrachten, war es schlicht unmöglich, ihn die Woche am Montag beginnen zu lassen oder ihm auszureden, dass man sterbend geboren wurde.

Für meine Erziehung war meine Mutter zuständig. Mutter sprach Französisch und sagte merci statt danke, monsieur statt mein Herr oder grand-mère statt Großmama. Abends vor dem Zubettgehen las sie aus Salgaris Romanen vor und erwähnte exotische Tiere, die man hierzulande nie gesehen hatte.

Auch Antonno hörte zu und schnitzte verdrossen vor sich hin. Die märchenhafte Welt der Bücher schien ihm von einer Katastrophe zu künden.

Er litt wegen der Elefanten, denn er fürchtete, jemand hätte ihnen die Nase lang gezogen. Wegen der Giraffen, die dem Tod durch den Strang besonders ausgeliefert schienen. Wegen der Schlangen, die dazu verdammt waren, zusammengerollt in einem Korb zu sterben, sobald jemand vergaß, die Flöte zu spielen.

Es war unmöglich, ihm klarzumachen, dass die Natur jedem Tier seine Form zugedacht hatte. Er glaubte, die Tiere hätten sich ein Schicksal gesucht, das mit den Qualen, die sie erleiden mussten, vereinbar war. Geschickt schnitzte er sie nach und gab der Giraffe einen normalen Hals zurück; dem Elefanten eine kurze Nase; der Schlange die ihr gebührende Lebenskraft.

Wenn er ein französisches Wort aufschnappte, wiederholte er es ebenso sanft wie meine Mutter, die er kaum anzusprechen wagte, denn eine Mutter sei wie ein Geheimnis, sagte er. Ein Geheimnis, das man, sobald man es aussprach, entweihe.

So vergingen die Tage, und allmählich fügte sich Antonno in den Rhythmus des großen Hauses in der Via Lampedusa ein, das nur einen Steinwurf von den lärmenden Vierteln Palermos, den elenden, malariaverseuchten Gassen und Freiluftkloaken entfernt lag.

Es erhob sich gleich hinter der Präfektur gegenüber dem Palazzo Branciforte. Hier, im Haus mit der Nummer siebzehn, war ich am 23.Dezember 1896 geboren worden.

Dort gedachte ich auch zu sterben.

Bis wenige Monate vor seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg schlief ich in dem Zimmer, in dem ich auf die Welt gekommen war, nur wenige Meter neben der Stelle, an der mein Geburtsbett gestanden hatte.

Die Amme hatte mich schweißnass und schwarz vor Sauerstoffmangel herausgezogen. Voller Rührung, da ich ein Junge war, hatte sie mich in Mutters Arme gelegt.

Sie hatte gesagt: »Nasciu, nasciu, der Herzog von Palma ist geboren, seine Exzellenz der Fürst von Lampedusa! Seid gesegnet, principuzzu.«

Die Dienerschaft hatte alles stehen und liegen lassen; der Lobpreis wurde gesprochen; eine arabische Stimme aus dem nahe gelegenen Kalsa-Viertel stimmte ein Klagelied an, das von Inseln, fremden Menschen und dem Meer erzählte.

An ebendieser Stelle stand nun Antonnos Bett.

Die Nacht war unsere Zeit. Im schützenden Dunkel erzählte ich ihm von den versteckten Kammern des Palazzos; den Fluren, in denen Mutter mich den Reifen treiben ließ; den Wänden, von denen sich die Silhouetten meiner Vorfahren neigten. Riesige Gemälde, deren vergoldete Rahmen ofenfrischen Keksen glichen. Allesamt hießen sie Giulio oder Giuseppe. Seit Jahrhunderten wechselte die Familie zwischen diesen immer gleichen Namen.

Wir lachten. Zum ersten Mal gemeinsam.

Ich fragte: »Antonno, was weißt du über die Lampedusas?«

Er antwortete: »Nix weiß ich über die.«

Tatsächlich wusste Antonno nichts vom ewigen Wechsel der Generationen. Von unter einem einzigen, großen Dach vereinten Familien.

Als ich herausfinden wollte, woher er kam, antwortete er nicht. Er schlüpfte unter den Laken hervor und sprang auf. Blitzschnell ordnete er die Schuhe zu Paaren.

Dann seufzte er: »Geh weg.«

Ich war verdutzt.

Ich fragte: »Aber warum denn, Antonno?«

Erst später ging mir auf, dass er hatte sagen wollen: »Bleib für immer bei mir, Giuseppe Tomasi di Lampedusa.«

Klinik Villa Angela,

Lungotevere delle Armi 21, Rom

14.Juni1957

Hier in der Klinik beginnt der Tag früh. Zuerst die Visite, um die Temperatur zu messen. Dann ein einfaches Frühstück, Tee, Toastbrot, ein Klacks Marmelade. Schließlich die Toilette, der ich trotz des bescheidenen Badezimmers nachzukommen suche. Ich rasiere mich sorgfältig, spüle die Klinge und betrachte sie prüfend. Ja, ich bin ordentlich rasiert, das Kölnischwasser wird sich leicht auf den Schnurrbart und die eingefallenen Wangen legen.

Das Morgengrauen ist noch trächtig von der Nacht. Seit gestern habe ich ständig wirre Träume von Antonno, ich glaube, er will mir etwas sagen. Ich weiß noch, dass er Träume nie bei ihrem Namen nannte. Er sagte, sie seien die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war für ihn ein Traum.

Ich rede mit niemandem. Am wenigsten mit meiner Frau Licy, die eine brillante Psychologin ist, Schülerin Freuds. Gewiss würde ihr die wahre Bedeutung meiner Traumtätigkeit nicht entgehen. Sie würde darin meine Sorge lesen. Meine Schwermut vielleicht.

Im Schlaf kauert sich die Seele wispernd nieder, ehe sie einnickt. Doch in den Träumen offenbart sie sich.

Deshalb hat Licy mir einen roten Morgenrock geschenkt, der mich bei guter Stimmung halten und das Unglück mit der Farbe des Blutes bekämpfen soll.

So vertreibe man die Traurigkeit, sagt sie mit aufgesetzter Fröhlichkeit. Mit leuchtenden Farben und mit dem Schreiben.

Vorgestern hat sie ein blauledernes Heft und einen Füllfederhalter mit dunkler Tinte mitgebracht.

»Schreib«, hat sie gesagt.

»Den Roman?«, habe ich entgegnet und einige Kapitel des Leoparden gemeint, die ich noch überarbeiten und dem Hauptteil des Textes hinzufügen möchte.

»Nein«, hat sie energisch erwidert. »Schreib über deine glückliche Zeit.«

Also habe ich die erste Seite aufgeschlagen. Sogleich habe ich an Antonno gedacht. Ich schrieb: »Unsere erste Begegnung war nicht der Rede wert …«

Später habe ich Licy gestanden: »Ich habe eine Erzählung über meine Kindheit begonnen, über diese der Unendlichkeit so ähnliche Lebensphase, dass sie dem Tod gleicht.«

»Sehr gut«, hat sie auf Deutsch gesagt, der Sprache, die wir gebrauchen, um die Angst zu kaschieren.

»Vasami«, küss mich, habe ich auf Sizilianisch geantwortet, der Sprache, die wir wählen, um von Liebe zu sprechen.

Sie ist rot geworden und hat sich das Haar zurechtgerückt, um ihre Rührung zu überspielen.

Dann hat sie mich geküsst. Um dem Schmerz zu trotzen, hat sie gemurmelt: »Hör auf, mich Licy zu nennen.«

Tatsächlich lautet der Name meiner Frau Alexandra, und sie ist eine angeheiratete Cousine.

Ihre Mutter, Alice Wolff, hat 1920 in zweiter Ehe den Bruder meines Vaters geheiratet, Onkel Pietro Tomasi della Torretta, der damals Diplomat in London war.

Im Sitz der italienischen Botschaft am Grosvenor Square sind wir uns zum ersten Mal begegnet.

Ich war gerade aus Palermo eingetroffen, und der Onkel war auf dem Weg in den Buckingham Palace, um seine Frau zu einem Auftritt zu begleiten: Tante Alice war eine berühmte Opernsängerin, und ich ahnte nicht, dass sie meine Schwiegermutter werden sollte.

An jenem Nachmittag war die Tante in Eile, sie durfte dieKönigin nicht warten lassen, wollte mich aber auch nicht vernachlässigen.

Deshalb bat sie ihre Tochter Licy, mich zu unterhalten.

Onkel Pietro nickte. »Amüsiert euch«, sagten sie und verschwanden durch die Botschaftstür.

Ehe ich michs versah, blieb ich mit Licy allein und fürchtete schon, mich tödlich zu langweilen.

Ich hatte andere Pläne.

Ich war in London, um mich vom Trubel der Stadt verschlucken zu lassen, um zu verschwinden, namenlos zu sein. Ich war dort, um nach Warwickshire zu fahren und am Grab des geliebten Shakespeare zu weinen; um den Monet, Degas, van Gogh und Pissarro gewidmeten neuen Flügel der Tate Gallery zu besuchen; um die Luft von Yeats und Edgar Allan Poe zu schnuppern.

Doch Licy überraschte mich.

Sie sprach Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch und Lettisch. Sie besaß eine unbändige Leidenschaft für Geschichten und den menschlichen Verstand. An jenem Tag las sie mit mir zahlreiche Verse des Hamlet im Original und begleitete mich dann nach Whitechapel, in das quirligste Viertel Londons, über das ich im Tagebuch eines Schriftstellers von Dostojewski gelesen hatte.

Sie war unbeschwert und tiefgründig, ruhig und rastlos, fügsam und widerspenstig. Sie hatte nichts von der frivolen Art der Palermerinnen. Sie war schlicht gekleidet und trug dezenten Schmuck. Das einzig Eitle an ihr war der Hut, dem sie einen Schleier gönnte und allenfalls gegen arabisch anmutende Turbane austauschte. Sie sagte, mit ihnen fühle man sich, als trüge man Tausendundeine Nacht auf dem Kopf.

Sie interessierte sich für alles, von Musik bis Soziologie. Ihr Vater, Baron Boris von Wolff-Stomersee, war Hofmeister des Zaren Nikolaus gewesen, und sie liebte die russischen Schriftsteller, ihre spirituelle Suche.

Sie sagte, fast alle Russen schrieben, um Gott näherzukommen.

Die Tage vergingen im Flug, mein Aufenthalt endete, Licy kehrte ins lettische Stomersee zu ihrem Mann zurück.

Wir schieden als Freunde und tauschten unsere Adressen aus, um in Briefkontakt zu bleiben.

Es war das Jahr 1925.

Ich sagte ihr sogleich, was ich von Worten hielt. Dass sie, eher noch als dem Offenbaren, dem Überleben dienten.

2.

Zur Sommerfrische ging es nach Santa Margherita di Belice, dem Gut meiner Mutter. Ende Mai, wenn die Hitze zu wüten begann, verließen wir Palermo. Die Hitze Palermos war wie die Stadt. Sie bedrängte einen. Stürmte aus dem Hinterhalt.

Die Vorbereitungen dauerten einen Monat. Die Lampedusas hielten nichts vom Kofferpacken, dann lieber ein richtiger Umzug, und sie nahmen sich Zeit. Sie mussten Wurzeln schlagen, ganz gleich, wohin es ging. Für Zeitweiligkeiten oder Ferienaufenthalte waren sie nicht geschaffen. Sie nahmen ihre ganze Welt mit auf Reisen.

So war es seit Generationen.

Angeblich hatte bereits eine Ururgroßmutter, die als Schwester Maria Lanceata den Schleier nahm, ihren Vater vor jeder Reise mit hundert Korb seiner Lieblingskekse bedacht, damit er sie nicht entbehren musste. Es hieß, sämtliche Vorfahren, angefangen beim Duca Santo, dem ersten Lampedusa, hätten ihre Möbel und Paramente in jedes neue Haus mitgenommen.

Die Lampedusas nahmen nicht nur ihre unhandliche standesgemäße Garderobe mit – Reifröcke, Mieder, aufgeputzte Hüte –, sondern auch die Düfte ihrer Speisen. Die Herbe des Mostes. Die Süße der cuddrireddri. Den Klostergesang.

Hätten sie den Sonnenaufgang von Palermo einfangen können, sie hätten es getan.

Sie waren nicht nur eine reiche, sondern vor allem eine kontemplative Familie. Es gab zu viele klösterliche Ahnen, um für die Einsamkeit nicht empfänglich zu sein. Ohne die Aromen ihrer Heimat fühlten sie sich verloren.

Also schleppten wir die in Palermo verlebten Monate mit nach Santa Margherita. Und wenn wir nach Palermo zurückkehrten, nahmen wir ein Stück Santa Margherita mit. Die beiden Häuser ergänzten sich. Verschmolzen miteinander. Gingen eines im anderen auf. Ebenso die beiden Himmel, die beiden Lebenswelten.

Palermo war der Vater, Santa Margherita die Mutter.

Als Antonno die Dienerschaft beim Packen sah, bekam er einen Schreck, weil er glaubte, wir müssten vor einem Unglück fliehen.

»Koffer packt man, weil es ein Unglück gibt«, sagte er in der Überzeugung, dass man sich für den Rest des Lebens aus seiner Heimat lieber nicht fortbewegte.

Als ich ihm sagte, dass er mit uns mitkommen würde, fesselte er sich ans Bett und scharte seine Schnitztiere um sich. Reglos lag er da, an das Gusseisen gekettet.

»Wir kommen wieder, Antonno«, erklärte ich ihm geduldig.

Antonno wurde still. Verstrickte sich in Mutters Stimme, die durchdringend und geschäftig durch die Zimmer hallte.

Genau wie ich nahm er ihren heiseren Singsang wahr, die offenen Vokale, typisch für eine Sizilianerin aus dem Hause Cutò.

Es war der Sommer des Jahres 1903.

Meine Mutter, Donna Beatrice Mastrogiovanni Tasca, war zweiunddreißig Jahre alt.

Meine Mutter war die Seele der Reise. Lächelnd und erhitzt wedelte sie mit der einen Hand den Fächer vor der Brust und umfasste mit der anderen mein Handgelenk. Sie war glücklich, weil sie nach Hause zurückkehrte; sie war in Santa Margherita aufgewachsen, und diese Rückkehr war wie ein Sprung in die Kindheit.

Jedes Jahr brachen wir in aller Herrgottsfrühe gegen vier Uhr morgens auf. Der Bahnhof war erfüllt vom Schwalk der Lokomotiven, der Behäbigkeit der Waggons. Aufgereiht standen sie im heraufdämmernden Tag, der bereits glutheiß zu werden versprach, und zischten wie eine satte, zufriedene Schlange.

Mutter regte sich über alles auf, überlegte, was sie eingepackt und was sie vergessen hatte, sprach Französisch und ließ die Zunge über die Vokale rollen.

Sizilianisch war die Sprache der Hitzigkeiten, der Ungereimtheiten, der Erbstreitereien. Französisch war die Sprache der Freude. Ihre Mutter Giovanna hatte es ihr beigebracht, die in Paris gelebt und sie gelehrt hatte, von Herzen zu lachen, unbeschwert von jener Todesahnung, die im Gelächter der Sizilianer mitschwang.

Überhaupt, die Sizilianer, wie peu amusant – wenig unterhaltsam - sie doch waren, pflegte Mutter mit Salonattitüde zu sagen, womit sie vor allem auf meinen Vater anspielte und sich rühmte, norditalienisches Blut in den Adern zu haben. Ihre Großmutter war eine Mailänder Opernsängerin gewesen, die Großpapa Alessandro, wiewohl bereits Ehemann und Familienvater, um den Verstand gebracht hatte.

Wohl deshalb hatte er ein Faible für Musik, Schicksalswendungen und uneheliche Kinder.

Meine Mutter las die Poètes maudits, deren Verse sie mit Nonchalance übersetzte. Sie nahm nie an etwas Anstoß, selbst wenn sie so tat als ob. Sie zitierte die alten Griechen als Muster an Wahrheit, und deren Gabe, die Götter in den Geschöpfen zu erkennen, ließ sie leichtherzig aufseufzen. Dass Zeus Io in Gestalt eines Stieres geliebt habe, konnte nur eines bedeuten, dass nämlich die Liebe wandelbar war und selbst in einem Tier ein König stecken konnte.

Sie schüttelte ihre Locken, die den Staub von ihren Brauen wedelten. Sie duftete nach Myrte und Johannisbrotbonbons.

Mein Vater rümpfte jedes Mal die Nase, unduldsam gegen sämtliche Sprachen, die nicht Palermisch waren, nahm sie beim Arm und murmelte: »Bice, wir kommen zu spät.«

Sie tat so, als hörte sie ihn nicht, zupfte sich den Hutschleier zurecht und redete weiter Französisch.

Dies war ihre Art, frei zu sein. Sich keinerlei Zwängen zu unterwerfen.

Allerdings widersetzte sie sich niemals offen. Sie hielt sich an die Regeln, die sie für unumstößlich befand. Stattdessen ließ sie ihre Gesten, Kleider und flinken Hände sprechen, die über die Tasten flogen und ihnen Debussy und Ravel entlockten.

Die beste Revolution, sagte sie lachend, sei die der Musik und der Literatur.

Als einige Jahre später die jupes-culottes – die Hosenröcke – in der palermischen Mode Einzug hielten, war sie die Erste, die sie trug und damit für Aufsehen und Gerede sorgte.

Davon gänzlich ungerührt, radelte sie in ihren Hosen unverdrossen durch den Parco della Favorita, trat wie ein kleines Mädchen in die Pedale und ließ ihre Klingel schallen.

Binnen einer Woche hatte sie sämtliche schiefen Blicke der Spießbürger und die geballte Missbilligung der Lampedusas auf sich gezogen.

Wir fuhren also zum Bahnhof und bestiegen die Waggons Richtung Trapani. Antonno ging rückwärts, damit ihm die Erinnerung an das Haus, an die Höfe und den Hitzestank der Straßen nicht abhandenkam.

Wir waren vollzählig. Vater, Mutter. Ein Kindermädchen namens Anna. Der Hund Tom, ein kleiner Mischling, den Onkel Pietro in einem Zirkus aufgegabelt hatte.

In unserem Haus hatte es immer Tiere gegeben. Mein Vater, der sich in endloses Schweigen hüllte, sprach mit den Tieren freiheraus. Tom milderte seine Verstimmungen, er trippelte auf seinen Vorderbeinen und wackelte mit der Rute im Wind.

Mein Vater war häufig finsterer Stimmung. Er war der Spross einer Fürstenfamilie und mit materiellen Sorgen nicht vertraut.

Das Familienvermögen hielt ihn in ständiger Sorge, war es doch im Begriff, sich aufzulösen. Zwar hatte die Mitgift seiner Frau die Kümmernisse ein wenig lindern können, doch das Unbehagen blieb. Er wollte die herrlichen Güter seiner Kindheit nicht veräußern. Allein, er war dazu gezwungen. Der Großvater hatte ihm Erbstreitereien und Schulden hinterlassen, die er nur teilweise zu decken vermochte. Das Geschlecht der Lampedusas war Mangel nicht gewohnt. Man übte sich in Wohltätigkeit und war in der Welt zu Hause. Niemand außer Onkel Pietro arbeitete. Die Stoffe kamen aus Paris. Der Schmuck von florentinischen Goldschiedemeistern. Ständig wurden der Kirche Zuwendungen gemacht. Die Lampedusas waren ein Geschlecht von Heiligen und Seligen. Wir hatten einen Heiligen, Giuseppe Maria Tomasi, Kardinal und Schriftsteller, der für das Priesteramt auf sein Erstgeborenenrecht verzichtet hatte; und eine Selige, Isabella Tomasi, die unter dem Namen Maria Crocifissa gestorben war.

All diese geistlichen und weltlichen Ahnen waren meines Vaters Augenstern. Von droben behielten sie ihn im Blick. Bannten ihn zwischen fleischlichen Lastern und himmlischem Streben. Beides ließ ihn schmachten. Weder dem einen noch dem anderen fühlte er sich gewachsen.

Er war einer der letzten Fürsten Siziliens. Er war mit dem Lauf der Zeit vertraut, mit der Geschichte, die nur die Diener und niemals die Herren ändert. Und er versuchte beharrlich zu überleben. Die häuslichen Traditionen zu bewahren.

Vor allem die Gepflogenheiten Palermos jener Jahre. Die Teilnahme an den Pferderennen im Ippodromo della Favorita. Er lenkte das Viergespann mit Nonchalance. Erntete den stürmischen Beifall der Herren, die sich mit Ferngläsern und schönen Damen auf den Tribünen drängten. Und am Nachmittag ging’s in den Club Circolo Bellini, wo er sich zwischen einer Partie Karten und hitzigen oder geruhsamen Unterhaltungen dem Müßiggang hingab.

Er war kein Mann der Einkehr. Und auch kein Mann der Tat. Er pflegte ein ganz eigenes Verhältnis mit der Zeit, das der Muße Langsamkeit und seinen Wünschen Schnelligkeit verordnete. Würdigte er die Uhrzeiger eines Blickes, dann nur, um sich zu versichern, dass sie mit seinen Bedürfnissen und Gemütslagen im Einklang standen.

Auch an diesem Morgen nestelte er an seiner Weste. Zog an der Uhrkette. Er trug eine stets am Gilet befestigte Taschenuhr. Die Zeiger waren aus Gold, und in der Mitte drehte sich ein Wappensymbol mit gekreuzten Schwertern. Der Zug hatte Verspätung. Zudem brach neben der Sonne eine weitere der üblichen Plagen über Palermo herein.

Der Wind.

In jenen Tagen verwirbelten die Winde zu kreiselnden Strudeln. Antonno kannte sie, nannte sie jedoch nie bei ihrem wirklichen Namen. Das ist Petrus, murmelte er, wenn der Nordostwind blies. Das ist Thomas, lächelte er dem westlichen Schirokko entgegen. Und das ist Judas, grollte er wütend, denn es war ein seltener, tückischer Mistral.

Mit dieser Kategorisierung kam er auch an diesem Tag zu den Waggons, stieg rückwärts ein und grüßte die Fenster anstelle der Fahrgäste.

Kaum nahmen wir Platz, stellte er seine Schuhe gewissenhaft nebeneinander unter den Sitz.

Wir quetschten uns in den Triebwagen, ohne Toiletten und ohne Gang. Es war heiß. Mutter hatte einen kleinen tönernen Nachttopf bei sich, der den Bedürfnissen während der Reise diente und den sie alle vier bis fünf Haltestellen ausleerte, sodass der Urin wie farbiger Regen auf die Gleise tropfte.

Als Vater sich angewidert darüber erregte, antwortete sie: »Der picciriddu kann sich schließlich nicht in die Hosen machen.«

Es herrschte ein Gewusel von Menschen und fuchteligen Abschieden.

Viele Frauen bestiegen den Holzklassewaggon. Es waren Dienstmädchen, die zum Arbeiten in die Sommerhäuser fuhren. Aus den Fenstern ermahnten sie ihre Männer: »Und denk dran, drei Ave Maria und drei Gloria.«

Unterdessen kam der Schaffner durch den Zug. Er rief: »Faaahrkarten!«, und Antonno schnappte nach meiner, um sie aus dem Fenster zu werfen.

Dann begann die Lokomotive zu ächzen, sich mit metallischem Stampfen und dem Gestank nach Schmierfett und Kohle in Bewegung zu setzen. Durch den Qualmschleier, der uns umwallte, konnten wir die schwindelerregenden Ährenfelder, die Ebenen von Cinisi und Partanna, die Umrisse des sarazenischen Ölbaums sehen. Die Sonne stach herab und ratterte mit den Schienen um die Wette. Als der Zug am Meer entlangfuhr, erschuf das Licht eine Fata Morgana. Es war, als zögen wir über das Wasser. Als schwömmen wir darüber hin.

Dann verließen wir den Zug. In Trapani stiegen wir mit unseren Koffern aus, die den gesamten Bahnhof in Beschlag nahmen. Da die Gleise uns nicht bis nach Santa Margherita trugen, ging es mit der Kutsche weiter. Mein Vater erklärte uns, nicht ganz Sizilien sei durch Schienen erschlossen.