Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

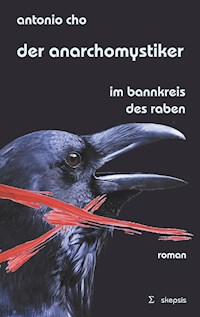

Ein philosophiekritischer Roman Ist Wirklichkeit Traum? Ist Traum Wirklichkeit? Was ist das Leben anderes als ein Roman, in dem beides gilt. Die Protagonisten, ein Deutschlehrer in Zürich und ein Philosophiedozent in Bologna, vertreten gegensätzliche Positionen und sind doch als alte Schulfreunde Wahlzwillinge geblieben. Während der eine den Nutzen der praktischen Philosophie bezweifelt, will der andere von der Philosophie zur Tat schreiten. Die Auseinandersetzung reicht von der Schulphilosophie über den Zenbuddhismus bis zur Entwicklung der Anarchomystik des einen und eines revolutionären Projekts des anderen. Es ist die Sprachmagie, die den Roman bestimmt, sei es in den handlungsreichen Partien während der 68-er, die die zwei Freunde gemeinsam in Hamburg verbringen, der Folgejahre, in denen sich die Wege der beiden trennen und wieder verschränken, sei es in tranceartigen Passagen, die in eigenwillige Gedankenwelten, Erinnerungsbruchstücke persönlicher Begegnungen und Entwicklungen führen. Das Buch will langsam gelesen sein - obwohl oder gerade weil es in seiner Aussage die Perspektive der Zeit verneint.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Meinen berühmten Namen, Kyklop? Du sollst ihn erfahren. Aber vergiss mir auch nicht die Bewirtung, die du verhiessest! Niemand ist mein Name …

staunen

dort wo mir offen bleibe der mund unter dem regenbogen sei der anfang der philosophie es gebe keinen anderen der göttlichen fragen heiligste: na und?

Antonio Cho, Jahrgang 1942

aufgewachsen in Zürich

Psychotherapeut

Schriftsteller

Liebhaber skeptischen Denkens

Inhalt

Prolog

Vom Vögeln zum Sein

Con alcune licenza

Von der Lehre zur Leere

Mit Kitsch bewerfen

Wille ist Wind

Muff

Der Verdacht

Die Welt als Unwille und Fieberwahn

A schöne Leich

Osterhasenland

Anziehpuppe

Eine brennende Kerze ist keine …

… detonierende Dynamitstange

Der rote Schleier und die Nô-Masken

Gott vögeln

in vino

Nein!

Wo sind die Flügel des Eros geblieben?

Niemand!

Schick mir deine Pantoffeln

Das Sentino-Arkana

Das Spiegel-Spektakel

Krieg unter dem Ringelspitz

descendit ad inferos

Dass sie nicht mit mir rechnen

Hunde, wollt ihr ewig kläffen

Inferno

Finsternis

Non sono Iwan Iwanowitsch Iwanow

Linea morta

Der Weg ist der Abgrund

Wird einer getreten

Blüht aus den Ruinen

Kläfft weiter, Philosophen!

Der Schatten

Krrr!

Das Erbe

Der gekreuzigte Rabe

Epilog

¿ Qué es la vida? Un frenesí. ¿ Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.

Calderón de la Barca

Traum ist alles, was der Fall ist

Prolog

fade-in

«Töte ihn!», gebietet der Rabe. Bricht in sein Leben ein. Um Mitternacht. Durch die offene Balkontüre. Ungeladen, grusslos, gebieterisch. Auf dem Schreibtisch keine Büste der Pallas Athene, nur ein schwarz gerahmter Monitor neben einer Lautsprechersäule, auf die das dunkle Wesen flattert, sich niederlässt, spricht, schweigt – und weiter nichts.

Der Mann im Lehnstuhl, noch eben dösend, schreckt vom Geflatter auf: «Was willst du?»

«Töte ihn!», gebietet der Rabe. Thront auf der Säule. Sein Gefieder schimmert vom Licht der Tischlampe, vom Flackern des Screens metallisch grün.

«Töte ihn!», singt das Grün mit Roboterstimme, nicht blechern, kein Krächzen, ein xylophonischer Klang, dem ruchlosen Auftrag zum Trotz.

«Nicht jeder Mord hinterlässt eine Blutspur», flüstert der Mann, flüstert es zu sich, kneift die Augen zu, schüttelt den Kopf, das Bild zu vertreiben. Öffnet die Augen. Der Rabe steht da, riesig, unbewegt auf der Lautsprechersäule. Bedrohlich flackert der Bildschirm. Im künstlichen Licht fluktuieren die Farben des Gefieders zwischen Grün und Schwarz und Violettblau. Schweigen. «Was willst du hier?», fragt der Mann.

«Töte ihn!», gebietet der Rabe. Sagt nicht: nimmermehr. Der Mann fragt ihn nicht nach der Wiederkunft der Frau, die alles überstrahlt, der Liebsten, die er verlor, nicht nach der Schwingen Schatten des Schwarzen Kranichs, nicht nach dem Sinn. Töten. Rache. Mörder. – Hirngespinst. Ein Unfall war es, ihr Sturz mehrere hundert Meter in die Tiefe. Ihr Fuss glitt aus auf bröckligem Pfad im Steilhang über dem verfluchten Fels am Pilatus. So der Bericht der Rettungsflugwacht. So der Beginn ständig erneut einbrechender Nacht.

«Töte ihn!», gebietet der Rabe. Sagt nicht: nimmermehr.

Der Mann fragt nicht, ob Hoffnung sei, dass ihm nicht alles Licht entgleitet, nicht auch sein Fuss auf bröckligem Pfad ins Leere tritt. Der Vogel hat nicht angeklopft, ist nicht im trostlosen Dezember gekommen, vielmehr in der ersten heissen Juninacht eines neuen Jahrtausends.

Es flackert der Screen, an seiner Seite der Rabe, mächtig, glänzend, ein metallisch schwarz lackierter Mercedes, statt des Sterns ein bedrohlich zugespitzter Schnabel. Kolkrabe, nicht Krähe. Ein Luftzug vom Fenster her, Frösteln in schwüler Nacht. Draussen blinken die Sterne, blinken schwül, blinken lustlos.

«Was hast du in Zürich verloren? Am Fusse des Üetlibergs? Bin ich verzweifelt? Verzagt?» Der Mann will nicht trauern. «Sag nimmermehr oder verpiss dich! Ich kenne deine Loopings, weiss, wie du auf dem Rücken fliegst, steil zum Himmel steigst, herunterpfeilst, trudelst vor steilen Felsen, vor steilen Hängen.» Es zittert des Mannes Stimme, zittern des Mannes Gedanken.

«Flieg zurück in die Berge. Kehr zurück zu deiner Bande.» Raben, glaubt der Mann, würden in Banden einfallen, wie Menschen, beide sollen klug sein, behaupten Menschen, wenn auch sie ein bisschen klüger, behaupten Philosophen. Unter Raben sind Philosophen seltener. Drei Silben, zwei Begriffe, ein Satz: Töte ihn. Was heisst töten? Auf wen bezieht sich ihn? Rabosoph.

«Töte ihn!», xylophoniert der Vogel, ohne das Kroo–kroo–kroo eines Kolkraben, doch penetrant und stygisch.

Ein Lied in der Luft, schwebt körperhaft im Raum, eine fein gesponnene, fast durchsichtige Spielkarte, auf deren im Dunkel schimmernden Silberfäden in wechselnden Farben ein hüpfender, singender Text erscheint, sich selber singend mit Falsettstimme:

Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumpf!

Der Mann schwankt. Die Welt verliedert in Spinnennetzklängen. Kinderlieder. Plumpf oder plumps, was soll's. Das Lied kommt nicht vom Raben. Schon ist die Spinnennetzspielkarte im Dunkel verschwunden, erloschen.

«Töte ihn!», gebietet der Rabe.

Was will man von ihm? Warum gerade von ihm? Nur weil er den Forderungen der Welt so oft den Gehorsam verweigert, wider die Vernunft? Der Arroganz des Schicksals weder mit Zuversicht noch mit Verzweiflung huldigt? Soll er Amok laufen? Terror verbreiten? Alle reden vom Terror. Vom Terror derer, die sie gerne vernichten möchten, bevor sie vernichtet werden. Immer herrscht Krieg, noch im tiefsten Frieden.

«Töte ihn!», gebietet der Rabe. Sagt nicht: nevermore.

… ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern …

singt eine schaukelnde Spielkarte in der Zimmerecke neben dem Fenster, ein feingesponnenes Spinnennetz aus Silberfäden, an Decke und Wände geklebt, farbig schillernd, bald irisierend, bald goldene, bald silberne Reflexe erzeugend. Zu erregt der Mann, zu erregt, sich zu wundern über Tonfetzen aus Spinnennetzspielkarten, über Bilder, die aus dem Dunkel auftauchen, erlöschen …

Die Erregung des Mannes steigert sich. Er zittert, fröstelt. Töte ihn! Morden? Wen? Weshalb? Seine Gedanken werden zum Strudel, der ihn in eine unbekannte Tiefe zieht. Denkt er? Denkt es? Kein Unterschied. Ja! Er wird es tun, denkt es; er schaut entschlossen zum Düsternis verbreitenden Vogel hin, blickt in Feueraugen. Er wird es tun. Das weiss er. Weiss es voller Leidenschaft. Er wird ihn töten.

Er mag nicht dulden, wie so manche ihm verfallen sind, ihr Leben einzig auf diesen Lumpen hin gedacht. Es gebührt ihm nicht, dem Schweinehund! Den betörenden Duft der Leidenschaften Blüten weiss der arrogante Schuft nicht zu achten. Den Sinn, in den sie sich kleiden, reisst er ihnen vom Leibe. Wirft ihn in den Dreck. Tritt ihn mit Füssen. Ein Dreckskerl. Ein Verräter, der liquidiert werden muss.

Ja! Dessen ist sich der Mann gewiss, er wird ihn überlisten, ihn vernichten in der Schwingen Schatten des Schwarzen Kranichs, Kranich, nicht Rabe, der Mann kennt die Hierarchie. Tod. Scheiss drauf!

Woher die Gewissheit? Wenn er sich täuscht? Tausende Male hat er sich getäuscht. Auch Täuschungen sind der Fall. Alles ist der Fall, freilich, Fall um Fall anders, andere Welten, Stern um Stern andere Konstellationen; indessen hat er noch keinen Stern getroffen, der nicht der seine war, seine Welt – freilich, Fall um Fall anders, trotzdem jeder Fall sein Fall.

Lautes Flattern. Der Rabe ist verschwunden. Mit ihm die Farben, der kalte Luftzug. Wieder drückende Schwüle. Der Mann schaltet die Tischlampe aus. Vom Bildschirm mildes Licht. Das Flackern hat aufgehört. Ein schwarzes Federchen klebt am Screen.

Was, wenn der Schweinehund ihm zuvorkommt? Was ist überhaupt ein Schweinehund? Kein Tiertier, denkt der Mann. Kein Schwein, kein Hund, eher ein Menschentier. Nicht zoologisch. Nicht moralisch. Reine Form, ästhetisch, unästhetisch. Er wird ihn zerschmettern, sobald er seinen Weg kreuzt, … ausser er würde von ihm … Er fürchtet ihn nicht. Er hasst ihn. Das macht ihn zum Feind; blosse Gegner hasst der Mann nicht; vielleicht fürchtet er sie, vielleicht auch nicht. Feinde sind vogelfrei, gegenseitig. Hass ist kein Vorsatz.

Dieser Schweinehund ist noch nicht einmal ein Menschentier. Eine elende Gestalt ist er. Eine Ungestalt. Ein Arschloch ohne Arsch. Der Mann versucht sich das vorzustellen: ein schwarzes Loch. Lichtschlucker. Alles einschlürfend, nichts ausstossend. Kein passendes Bild für etwas, das ist und zugleich nicht ist. Randloses Loch? Alles einschlürfend. Auch ihn? Der Schwingen Schatten des Schwarzen Kranichs, dem du, in sein Dunkel geraten, nicht entkommst, denn kaum näherst du dich des Schattens Grenze, ist dir die Grenze wieder voraus. Und doch scheint das Loch einen Rand zu haben, unrasiert, mit feinen Härchen, Lichtteilchen immer noch.

Und es werden kommen hundert gen Mittag an Land Und werden in den Schatten treten Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür

singt aus der Spinnennetzspielkarte, jetzt an die Tischlampe geheftet, die Seeräuber-Jenny ihren wüsten Traum. Welchen sollen wir töten? Alle! Doch das singende Spinnennetz hat sich aufgelöst. Wer sind alle? – Alle!

Es denkt, es stellt vor, es geht durch den Kopf, den er heftig schüttelt, als liesse sich damit das Hirn wieder ordnen. Er wird ihn töten, dessen ist er sich nun gewiss; ihn zu töten ist der einzig feste Grund seines Denkens. – Der Xylophon-Rabe bleibt verschwunden.

Durch die offene Balkontür fernes Grollen. Ein Gewitter im Anzug. Der Mann steht auf. Tritt auf den Balkon. Geht zurück. Setzt sich. Seine Zukunft: leerer Speicher. Seine Angst: vergessenes Kennwort.

Unversehens steht Sara vor ihm. Nicht Leonore, Sara! Im weissen, durchscheinenden Kleid. Hinter einem Schleier sieht er ihre Brüste, die Wölbung ihres Bauches, das Dunkel ihrer Schamhaare, ihre Beine. Sie lächelt. Sie streckt ihm die Hand entgegen, er will sie ergreifen, Sara an sich ziehen … nein, nicht, nicht wieder ins Leere fallen.

Der Mann stellt sich vor, dass er gelassen bleibt, das Bild verscheucht. Souverän will er die aufflackernden Flammen des Begehrens auslöschen: markieren – delete – click – nevermore! Der Wille sei frei, frei sich zu entscheiden. Sagt man. Was ist schon ein Entscheid? Eine Kugel schnellt, angestossen von einem gefederten Holzstab, den man anzieht und wieder loslässt, durch einen seitlichen Kanal an den oberen Rand eines schräg gestellten Brettes mit hervorstehenden Nägeln, rollt hinunter, stösst mal an diesen Nagel, mal an jenen, rollt mal links an ihm vorbei, mal rechts und landet am Ende in irgendeinem Fach mit Zahlen, bezeichnet mit höheren oder tieferen Werten. Kinderspielzeug, einst aus massivem, hellem Holz gefertigt – nimmermehr.

Unberechenbare Freiheit und doch berechenbar. Statistik des Zufalls, des Falls vom Himmel zur Hölle. Das Erleben des Mannes kümmert sich nicht um Freiheitsgrade. Seine Lust wechselt die Bahn zum Zorn. Das Brett pulsiert. Die Nägel Schlangen, angstgesteuert, gierig nichtsdestotrotz. Die Kugel Spielball. Die Werte Huren. Die Welt Bordell.

Er wird ihn töten. Liquidieren in der Schwingen Schatten des Schwarzen Kranichs – dass sein Feind, aus anderen Schatten tretend, dasselbe mit ihm vorhat, zieht der Mann nicht in Betracht. Seine Leidenschaft schmilzt Löcher ins Kalkül. Die ganze Scheisswelt wird er sprengen. Im Bombenregen werden Wohnstätten dem Erdboden gleichgemacht. Frauen, Männer, Kinder, Hunde von fallenden Mauern erschlagen. Wo ist sein Zuhause? Der Mann fragt sich das nicht. Dem Erdboden gleichgemacht. Lachen ausgelöscht. Sprengsätze. Panzer. Feuer speiende Drachen fliegen durch die Luft, blasen giftige Gase aus, Wolken, aus denen Tod rieselt, unschuldig weiss wie Pulverschnee. Bis die letzten Seufzer verstummen, die letzten Tränen im Feuersturm verdunsten. Schritt für Schritt und weiter nichts. Er hat die Bombe nicht. Er gebietet über keine Armee.

Der Mann lässt die Jalousien herunter, schaltet seinen Computer aus. Alles verschwindet im Dunkel. Er wird ihn töten. Daran zweifelt er nicht. Er kommt ihm zuvor. Er oder ich. Ein gefährliches Spiel, das weiss er. Der Spieler setzt alles aufs Spiel, will gewinnen, muss gewinnen.

… doch das Messer sieht man nicht …

singt der silberne Schein der Spinnennetzfäden, die sich in einer Ecke des Zimmers aufspannen. Ein silberner Dolch, denkt er, schaut auf, lächelt Sara zu, ergreift ihre Hand. Er will nicht. Er muss. Das Donnern verstärkt sich. Es klopft an die Rollläden: die ersten schweren Regentropfen. Schwer lastet die Bürde des Auftrags. Die Vöglein schweigen.

fade-out

1 Vom Vögeln zum Sein

fade-in

— Gian —

Ja!Ich weiss,

woher ich stamme!

Weiss um die Welt im Ei,

wo das Einzige Asyl gefunden,

weiss um die wässrige Höhle,

aus der ich verstossen …

Als endlich ich sah,

war alles nur

da.

Nein!

Vor dem Vögeln kein Woher!

Die Schrift an der Wand – nicht mit Blut geschrieben. Gedruckt auf eine weisse Karte. Zwischen banalen Nachrichten von Lehrerinnen und Lehrern an Lehrer und Lehrerinnen, zwischen Zeitplänen, Memoranden. Unauffällig, anonym, herausfordernd anzüglich. Zufällig fiel mein Blick darauf, im Lehrerzimmer, an der Pinnwand. Ein freches Gedicht – könnte von mir sein; aber dann hinge es nicht hier, nicht vor den Augen meiner Lehrerkollegen. Wenn sie überhaupt hinschauen. Ein willkommenes Skandälchen im Schulalltag. Die Provokation scheint übersehen worden zu sein, man hätte davon gesprochen.

Jemand aus dem Kollegium? Unwahrscheinlich. Schüler? Philosophierende Teenager? Spärlich an diesem Gymnasium, trotz unserer Philosophiekurse. Ich löse die Karte vom Kork, stecke sie in meine Jackentasche, verwandle das Gedicht in eine Botschaft an mich, eine Botschaft aus der Fremde.

Einst war ich selber trunken vom hochprozentigen Geist der Frage nach dem Urgrund, damals, als der Urgrund meiner Welt Isa, und Isa durch ihr Verschwinden zu Terpsichore ward, zu meiner tanzenden Muse, zur ewigen Liebe, nicht ausgedacht, einfach der Fall, absurdes Aufscheinen der Liebe Ewigkeit im Verschwinden der Geliebten; aber das fällt vor, widerfährt dir, ohne die Vernunft um Erlaubnis zu fragen – doch bleibt, was ewig mein, mir ewig fremd.

Ihre Ansichtskarte. Abendrot über Manhattan, im Vordergrund die Statue of Liberty, die Fackel hoch erhoben, im Hintergrund das Meer der Hochhäuser, die Fenster hell erleuchtet, alles überragend das Empire State Building.

Von Isa. Kurz nachdem sie sich von unserer Wohngemeinschaft in Hamburg verabschiedet hatte – verabschiedet von mir! Zu eng sei es ihr geworden. Auf der Rückseite der Karte, neben der Adresse, einzig ein grosses Ausrufezeichen mit dickem rotem Filzstift gemalt.

Erschlagen von der roten Ausrufekeule war meine Welt leer, erloschen aller Sinn, verschwunden jedes Ziel. Den unteren Teil der Statue, die zerbrochene Kette zu Füssen der Freiheit, zeigt das Bild nicht, aber ich wusste darum, wusste, dass Isa darum wusste. Zu eng. Der Tote ein Fremder.

Jede Hölle ist Feuer, Feuer des Aufbegehrens. Der Erschlagene erschlägt seinen Tod, womit die Geschichte erst beginnt, indem er aufersteht, der apollinischen Forderung Erkennedich-selbst, mit der der Unsterbliche den Sterblichen auf seinen Platz verweist, den Gehorsam verweigert, dem Zeit-Kult die Gefolgschaft aufkündigt, auf der leer gewordenen Bühne der Liebe die Beschwörung der Ewigkeit inszeniert, feierlich den goldenen Zeitpfeil zerbricht, ewige Liebe als ewigen Ungehorsam schwört, die Muse weiter tanzen lässt, zeitlos, ungefragt. Hybris, so die Anklage, mit der die Unsterblichen den Nimbus des Göttlichen vor dem Anspruch, selber Schöpfer sein zu wollen, zu schützen versuchen. Vergeblich. Widerstand die Losung, wider besseres Wissen. Beschwörung der Ewigkeit: Keine Frau, die ich je geliebt habe, verschwindet, jede tanzt weiter, tanzt ihren Tanz im ewigen Augenblick. Göttinnen der Unterwelt. Tief im Hintergrund tanzt Meret, tanzt den Totentanz, von mir verlassen, sie, die mich über alles liebte, ihrem Leib tat ich Gewalt an, da sie mich gebar.

Mittagspause. Wieder im Lehrerzimmer. Alle Stühle um den grossen Tisch besetzt. Etwas abseits Charlène, die Musiklehrerin, vor der Pinnwand. «Na, hast du schon gegessen?», frage ich. Sie verneint. «Los, worauf warten wir.»

Mit Charlènes jelly-rotem Citroën C1 quer durch die Stadt zu einem selbst um die Mittagszeit noch gemütlichen Gasthof.

Damals, vor beinahe einem Vierteljahrhundert, war es ein Citroën 2CV, ein schwarz-weinrotes Charleston-Modell. Nach der Beerdigung Saras, deren beste Freundin sie war, hatte sie mich damit zum selben Gasthof gefahren.

Charlène bestellt einen Frühlingssalat und ein Glas Pinot Grigio, ich das Beefsteak Tartar und einen Dreier Chianti Classico. «Alles wie damals», stelle ich fest, «ich bestelle Tartar und Chianti, du Salat und Pinot Grigio.» Forschend schaut sie mir in die Augen: «Le goût de la tristesse?»

Eigenartig unser Zusammensein in diesem Gasthof, ihre unvermittelte Frage nach der Traurigkeit, nachdem zwischen uns jahrelang nichts als belanglose Worte gewechselt wurden, wenn wir uns kurz begegneten in den Korridoren des Schulhauses, im Lehrerzimmer. Unser letztes Beisammensein in diesem Gasthof vor vierzehn Jahren, nach Saras Tod. Kaum ein Wort brachte ich während jenes Essens heraus. Ob sie das gekränkt hatte? Sie spürte ja meine Verzweiflung, war selber betroffen vom unerwarteten Tod ihrer Freundin. Es muss etwas anderes sein.

Le goût de la tristesse. Sara. Tot. Tristesse. Mein Schmerz über ihren jähen Tod Dauerton im Hintergrund, bald leiser, kaum zu hören, bald aufdringlicher, bald kaum zu ertragen, ihr Tod Verrat, Raub, der Fall des Würfels unannehmbar, unverzeihbar. Zerbrochen die Zeitpfeile. Was je der Fall, nur mehr Haufen von Sandkörnern in der Wüste, in die der Wind bläst, Augenblicke, Korn für Korn einzig, Haufen singulärer Fälle in uniformen Wanderdünen. Ewige Liebe als ewiger Ungehorsam. Alle meine Geliebten Terpsichore, in der Vielfalt der Gestalten jede die Einzige. Doch verdammt, die einzige Sara tot.

Nach längerem Schweigen ziehe ich die Karte hervor. «Hast du das vermisst an der Wand?» «Mir war sofort klar, dass du sie abgehängt hast.» «Eine Botschaft an mich?» «An dich.» «Von dir verfasst?» «Nein. Ich habe sie im Musikzimmer am Boden gefunden. Sie muss Michael, dem Schüler, den ich gerade unterrichtet hatte, aus dem Notenheft gefallen sein.» «Warum hast du sie ihm nicht zurückgegeben?» «Wäre die Karte nicht von ihm, was hätte er dann von mir gedacht. Hätte er sie absichtlich fallen lassen, hätte ich mich auf ein anzügliches Spiel eingelassen. Du weisst ja, Unterrichtende können nie vorsichtig genug sein.» «Ein anstössiger Philosoph, dein Schüler. Wie originell seine Seinslehre als Lehre vom Vögeln.»

«Michael ist Maturand. Es geht das Gerücht, er sei Mitglied eines philosophischen Zirkels, doch er scheint niemandem darüber Auskunft zu geben. Beim Lesen der Zeilen habe ich an dich gedacht und, ohne viel zu denken, die Karte ans Brett gehängt.» «Das glaube ich dir nicht, die Botschaft war ganz bewusst an mich gerichtet.»

Charlène schweigt, schaut auf ihren Teller, dann in meine Augen. «Als ich die Karte gelesen hatte, wollte ich sie Michael in der nächsten Musiklektion zurückgeben, doch plötzlich kam mir die Idee, die Karte als Signal an dich zu benutzen; das Schweigen zwischen uns war für mich kaum mehr zu ertragen.» «Warum dieses Schweigen», sage ich, «du gehörtest doch zur Familie, warst Saras engste Freundin.» «Vielleicht ist das der Grund. Und meine Angst, die Stelle zu verlieren, die du mir damals vermittelt hattest.» «Verstehe ich nicht. Du hast beste Zeugnisse vorgelegt, warum sollte man dich an unserem Gymnasium entlassen? Das ist doch irrational.» «Irrational sind auch Gerüchte. Saras Tod, ich, du, Seraina. Gerüchte genügen.» «Gerüchte?» «Man kann nie wissen … Auch vor dir hatte ich Angst, habe sie noch immer.» «Vor mir?», frage ich, «warum vor mir?» «Das kann ich dir jetzt nicht erklären, ich muss heute Nachmittag wieder unterrichten, du wohl auch.» «Wir könnten am Abend nochmals zusammensitzen, komm zu mir», schlage ich vor, «ich koche uns etwas. Du hast meine Wohnung beim Triemli noch nie gesehen, mich gemieden nach Saras Tod.» «Auch du hast nie einen Schritt auf mich zu gemacht. Manchmal hatte ich den Eindruck, du würdest mich ablehnen.» Ich lege meine Hand auf ihren Arm. «Und dann eine waghalsige Aktion, den Bann zu brechen.»

Nach Schulschluss fahren wir in Charlènes Citroën zu mir. Charlène findet sofort Gefallen an meiner Wohnung. «Ruhig, wenn auch klein», sage ich, «sie ist mir bald zu eng geworden. Als sich Gelegenheit bot, habe ich zusätzlich die Wohnung meiner Nachbarin auf der gleichen Etage zur Untermiete genommen. Esther, die Nachbarin, ist Ethnologin; nach Abschluss des Masters betrieb sie im Amazonasgebiet Feldstudien, nun hat sie an einer nordamerikanischen Universität ein Postgraduatestudium begonnen.»

Ich schliesse die Balkontüre; die Luft draussen ist ungewöhnlich heiss, voller Saharastaub. Wir gehen in die Küche. Ich hole italienische Baby-Artischocken und zeige auf einen Sack Pappardelle. «Die hat mir ein Bekannter aus der Toskana mitgebracht.» «Ich liebe Pasta mit Artischocken.» Schon landen die Artischocken auf dem Rüstbrett, geviertelt werfe ich sie in Zitronenwasser. Im heissen Olivenöl entfalten Knoblauch, Petersilie und Pfefferminzblätter verführerische Düfte. Zischend landen die Artischocken in der Pfanne, während die Nudeln schon fast gar sind. Ich giesse Weisswein und Bouillon dazu. Dann einen Schuss Zitronensaft, Salz und Pfeffer, bevor das Ganze mit den Nudeln vermählt wird.

Charlène begutachtet die Etikette der Weinflasche. «Côte du Rhône, Appellation Gigondas AOC.» «Von dem habe ich immer einen Vorrat zu Hause. Musik?» Charlène will keine Musik zum Essen. «Geniessen wir unsere italienische Artischocken-Pasta.» «Und den französischen Rhônewein … Santé!»

Zum Abschluss des Mahls bringe ich auf einem Holzbrett Käse und Baguette. Wir machen es uns im Wohnzimmer bequem. Käse, Brot, Wein, kleine Teller und bauchige Gläser vor uns auf einem niedrigen Tisch. Die späte Sonne schickt ihr Licht, alles leuchtet, sogar der dunkle Granit der Tischplatte. Durch die Fenster eröffnet sich ein weiter Blick auf die bewaldeten Hänge des Üetlibergs.

Wir essen, trinken, schweigen. «Warum befürchtest du Gerüchte?», frage ich. «Du kennst meine Geschichte, mein Leben mit Seraina. Die Leute sind neugierig und geschwätzig.» «Dein Misstrauen gegenüber der ehrenwerten Gesellschaft unseres Gymnasiums kann ich nachvollziehen. Zwar gibt sich das Kollegium gern aufgeschlossen, doch darauf ist kein Verlass, zumal der Rektor vor der Arroganz der Eltern der Schüler immer wieder einknickt. Aber deine Angst vor mir ist mir nach wie vor ein Rätsel. Offenbarst du mir dein Geheimnis?» «Lass mir Zeit.»

Die Sonne ist untergegangen. «Setzen wir uns doch auf den Balkon», schlage ich vor, «die Luft hat etwas abgekühlt, nun ist es angenehm hier draussen.» Charlène stützt sich auf die Balkonbrüstung, schaut zum Üetliberg. Inzwischen schneide ich eine Melone auf und stelle die Platte mit den Schnitzen auf den Balkontisch. «Ich habe noch einen Grünen Veltliner aus dem niederösterreichischen Kamptal im Kühlschrank, magst du?» Sie mag.

Die Nase über dem Glas bemerkt sie: «Der Wein riecht wie Brioche.» Sie nimmt einen Schluck. «Wunderbar.» Wir geniessen die Nachspeise und das angenehme Klima auf dem Balkon. «Ich weiss jetzt zwar, was dich bewogen hat, Michaels Karte an die Pinnwand zu hängen, allerdings fasziniert mich auch der Text.» «Wir wissen nicht, ob er den Text geschrieben hat.» «Ist auch unwichtig. Erinnerst du dich an unsere Philosophiespiele, damals, mit Sara und anderen. Jemand formulierte einen Gedanken und alle assoziierten, was ihnen gerade einfiel, je unsinniger, desto amüsanter.» «Das spiele ich noch immer mit Seraina. Sie nennt es unser Philosophinnen-Scrabble. Wir könnten es doch wieder zu dritt spielen. Es wäre schön, wenn ihr euch auch kennenlerntet.»

«Woran nur erinnern mich die Verse deines Schülers? Warte mal.» Ich gehe ins Wohnzimmer zum Bücherregal, suche. «Ich hab's gefunden. Aristophanes, … hier: Die Vögel. Gegen Ende der ersten Szene erklärt der Chorführer der Vögel den Zuschauern die Entstehung der Vögel. Lies.» Ich gebe ihr das abgegriffene Bändchen. Sie liest vor.

In der Zeiten Beginn war Tartaros, Nacht und des Erebos Dunkel und Chaos;

Luft, Himmel und Erde war nicht; da gebar und brütet' in Erebos' Schoße,

Dem weiten, die schattenbeflügelte Nacht das uranfängliche Windei;

Und diesem entkroch in der Zeit Umlauf der verlangenentzündende Eros,

An den Schultern von goldenen Flügeln umstrahlt und behend wie die wirbelnde Windsbraut.

Mit dem Chaos, dem mächtigen Vogel, gepaart, hat der in des Tartaros Tiefen

Uns ausgeheckt und heraufgeführt zu dem Lichte des Tages, die Vögel.

Noch war das Geschlecht der Unsterblichen nicht, bis er alles in Liebe vermischte.

Wie sich eins mit dem andern dann paarte, da ward der Okeanos, Himmel und Erde,

Die unsterblichen, seligen Götter all! Und so sind wir erwiesenermaßen

Weit älter, als alle Unsterblichen sind!

«Siehst du», rufe ich, «hier findet sich der Ursprung, die arché, nach der zu fragen einst manchen Philosophen zum heiligen Kult geworden, der Ursprung des Seins aus dem Vögeln und das uranfängliche Windei der gevögelten Nacht.» «Die arché, der Ursprung», beginnt Charlène unser altvertrautes Spiel, «wird zur Arche Noah, einem Schiff voller Eier.» «Sie kreuzt im Meer des Alles-und-Nichts, in dem kein Horizont zu entdecken.» «Ich wusste, dass dir Michaels Sujet gefallen würde. Deine philosophischen Geschichten hatten schon damals diesen Klang.»

Charlène blättert im Buch. Ein Zettel fällt zu Boden, sie hebt ihn auf, liest. «Aha, Altgriechisch! Das Spiel bekommt Tiefe. Hast du dir aber Mühe gegeben, das so fein säuberlich aufzuschreiben.» «Es ist ein Zitat aus den Zitaten von Zitaten des Fragmentes Über die Natur von Parmenides dem Eleer.»

το γαρ αὐτω νοειν ἐστιν τε και εἰναι

Charlène liest laut: «to gar auto noein estin te kai einai.» Dann stutzt sie. «Was soll denn das: Denn meinen Nu erleben, ist dasselbe, wie dass es meinen Nu gibt? Soll das eine Übersetzung sein? Noein meint doch denken. Aber was heisst mein Nu?» «Der Nu ist eine alte Substantivierung des Adverbs nun, das Wort besagt so viel wie das Jetzt oder der Augenblick, nur gefällt es mir besser, vor allem in der Art, wie es manche deutschen Mystiker des Mittelalters gebrauchten.

Nehme ich ein Stück von der Zeit, so ist es weder der heutige noch der gestrige Tag, nehme ich aber den Nu, so umfasst er alle Zeit.

Darum sage ich gerne Nu, wenn ich sagen will, dass Augenblick und Ewigkeit dasselbe seien. Bei den Mystikern geht es natürlich um Gott: Die Ewigkeit Gottes ist ein ewiges Nun. Aber der Satz ist noch schöner ohne Gott.» Charlène lacht. «Wie kommt der Nu in deine Übersetzung des Parmenides-Zitates?«

«Es passt zum Spiel, freie Assoziation, kein Übersetzungsversuch, nach meinem Belieben gemixter alter Geist, so wie ich zum Kochen auch mal einen alten Whisky nehme. Übrigens wird die deutsche Übersetzung häufig mit denn dasselbe ist Denken und Sein wiedergegeben. Ich würde mich aber eher der Übersetzung anschliessen, denn dass man es denkt, ist dasselbe, wie dass es ist, da Parmenides noein in Parallele mit einfachen Verben des Sagens braucht. In meinem Übermut hatte ich damals Lust, eine mir besser zusagende Umdichtung unter das Parmenides-Zitat zu schreiben.» «Warum Nu für denken? Also doch Denken!» «Façon de parler … Aber denken, um in der deutschen Sprache zu bleiben, ist eine vorbelastete Vokabel.» «Belastet womit?» «Manche Philosophen lieben es, damit herumzuspielen; damit lassen sich ganze Regale füllen, wie du siehst», sage ich, auf die Bücherwand im Wohnzimmer weisend, «jetzt sehe ich uns wieder, wie wir einst, gemeinsam mit Sara, nächtelang diskutierten, feierten, Musik machten, du mit deiner Viola.»

«Der Gedanke an Sara macht mich traurig. Niemandem war ich je so nahe wie ihr, auch nicht Seraina. Ist Trauer die Sehnsucht, die weiss, dass ihr Erfüllung verwehrt bleibt?»

«Vielleicht. Aber ich will jetzt nicht trauern, … eigentlich wollte ich dir nur meine Umdichtung erläutern, nach der du gefragt hast. Es ging mir nicht um eine Auslegung des altgriechischen Philosophen Parmenides. Wer weiss schon, was er denken würde über das, was die vielen Obergescheiten aus den Knochenresten, die sie zu Spuren seines Blühens erklären, alles heraustüfteln. Aber sein Bild der unbewegten Kugel für die Totalität des Seins hat mich schon als Jugendlicher fasziniert und beschäftigt; ob ich das mit der Kugel richtig verstanden habe, bleibe dahingestellt. Keine Bewegung, kein Gestern-Heute-Morgen.» «Und so hast du für ihn umgedichtet: Denn meinen Nu erleben, ist dasselbe, wie dass es meinen Nu gibt. Womit du ihn sagen lässt, es gebe nur den Augenblick.»

«Im Unterschied zu den Mystikern oder den Buddhisten rede ich nicht nur vom Nu, vom Augenblick, sondern von meinem Nu, vom Nu als meinem Erleben, meinem Augenblick. Das Erleben meines Augenblicks ist alles, was es gibt.» «Und was ist mit dem, was ich vor zwanzig Jahren oder als Kind erlebt habe?» «Das erinnerst du stets im Augenblick.» «Und Musik?» «Was als Schwingung aufgefasst wird, lässt sich auch als Spiel von Teilchen auffassen. Augenblicke sind ultraflüchtige Teilchen. Sie gehen auseinander hervor, verschwinden ineinander. Jeder Augenblick so einzigartig wie nichtig. In Form von Erinnerungen beinhaltet er alle anderen Augenblicke, um im nächsten Augenblick selber Erinnerung zu sein, eine Monade der Meinigkeit, die alle anderen Monaden, die auch meine sind, in sich enthält und stets selber eine andere ist, so ist sie, kaum ist sie mein, auch schon fremd.»

«Jetzt ist das Meine plötzlich fremd», sagt Charlène irritiert. «Ja, die Meinigkeit von allem ist eine Göttin mit zwei Gesichtern, gleich dem römischen Gott Janus, ihr eines Antlitz ist das Meinsein von allem, ihr anderes das Fremdsein, doch beide Gesichter gehören zur Meinigkeit.» «Wie bei Kippfiguren. Ich sehe eine weisse Vase auf einem schwarzen Hintergrund, dann jedoch plötzlich zwei schwarze Köpfe im Profil. In einem anderen Bild sehe ich eine junge Frau, schaue ich anders hin, sehe ich eine alte Frau …» «Ah, die junge/alte Frau habe ich in einem Buch …» Ich suche im Regal, zeige ihr das Bild: «Die Meinigkeit ein Kippbild! Geniale Idee! Kaum erlebe ich Meinsein, kippt es ins Fremdsein, doch beides ist zugleich der Fall, das Meine ist fremd, das Fremde ist mein. Kippbilder wie Sand am Meer.»

«Deine verrückte Monade, die zugleich stets eine andere ist», fährt Charlène fort, «kommt mir vor wie eine russische Matrjoschka, über die immer wieder eine neue Schale wächst, die sich aufbläht bis ins Unendliche, da jede Schale, kaum gibt es sie, schon von der nächsten umhüllt wird.» «Das wurde ja alles schon tausendmal gesagt, in zahllosen Varianten, aber mein Akzent liegt auf dem Mein, jeder Augenblick ist mein Augenblick, jede Erinnerung meine Erinnerung. Das Sein von allem, was es gibt, ist Meinigkeit. Meinigkeit ist das Sein des Seienden, Meinsein/Fremdsein zugleich. So variiere ich den Satz vom Nu, vom Augenblick: Denn dass etwas ist, ist dasselbe, wie dass es meinigt.»

«Création à la Gian Caspari.» «Ich erfinde gerne Begriffe, aber auch deine Matrjoschka gefällt mir. Meinigkeit ist Bauchsein, der unendlich schwangere Nu, jeder Nu geht schwanger mit dem nächsten, der bereits schon schwanger mit dem nächsten geht.»

Ich setze mich an den Schreibtisch, kritzle mit einem Bleistift auf die Rückseite eines aufgerissenen Couverts. Charlène schaut mir über die Schulter, ich sage: «So ist unser Spiel. Plötzlich gerät das Assoziieren ausser Kontrolle. Ich erinnere Verse, doch kaum tauchen sie auf, sind sie anders als zuvor.»

Im Anfang ist das Vögeln,

und das Vögeln ist mein,

und das Meine ist Vögeln.

Im Anfang ist es mein.

Alle Dinge sind durch es gemacht,

und ohne es ist nichts gemacht,

was gemacht ist.

In ihm ist meine Ewigkeit,

und meine Ewigkeit ist mein Licht.

Und das Licht scheint in meinen Augenblick,

und in meinen Augenblick fallen die Bomben.

So ist das Vögeln für die Katz.

«Warum diese Wortwahl?» «Ich habe nach einem Verb für logos gesucht. Dann ist mir das Gedicht von Michael in den Sinn gekommen. Wir haben unser Spiel mit der Frage nach dem Ursprung begonnen, wo ich kein Ding sehe, sondern Geschehen.»

«Sagt man auf deutsch es vögelt?» «Wie man sagt: es regnet, es war einmal, es wird sein, sage ich: es vögelt. Das alte deutsche Wort vögeln gefällt mir besser als alle anderen Worte, die man dafür verwendet, das Flattern und Fliegen um die Frage nach dem Sinn meines Augenblicks, nach dem Ei des verschwundenen Augenblicks, aus dem er geschlüpft, nach dem Ineinanderfliessen, Auseinanderfliessen.

Vögel fliegen, manche vögeln im Flug, wie die Mauersegler oder die Alpensegler. Ruhig fliegt das Weibchen geradeaus, plötzlich vibrieren die ausgestreckten Flügel, das folgende Männchen steigert sein Tempo, schwebt schräg von oben auf die Vogelfrau, verkrallt sich im Rückengefieder, seine Flügel in V-Stellung. Sie vögeln eilig, wenige Sekunden, denn sie verlieren dabei an Höhe und Geschwindigkeit, dann gilt es wieder zu flattern, damit der Vogelmann nicht abrutscht. Sinngebung ist Spiel, für manche euphorisch oder tragisch mit Sieg oder Niederlage verbunden, für andere Zocken, nimmst du es nicht allzu ernst, bleibt es ein Spiel der Lust.»

Charlène zieht mich an der Hand vom Stuhl, ich lege meinen Arm um ihre Taille, wie im Tanz dreht sie sich heraus, wir lassen uns aufs Sofa fallen, umarmen uns, küssen uns, dann steht sie wieder auf, tanzt durchs Zimmer.

«Im Bösen haust Glück, im Guten Unglück», singe ich, treffe die Töne schlecht, «was ist das Gute eigentlich mehr als ein anderes Wort für das, was ich begehre, und das Böse für das, was ich verabscheue.» Während Charlène weiter durchs Zimmer tanzt, deklamiere ich: «Das Gute / das Böse, das Schöne / das Hässliche, alles Facetten der Meinigkeit. Das Gute, das Schöne, wohin sich mein Herz erhebt, sind nur andere Worte für meine Gier, für mein Lechzen nach Befriedigung, das Erhabene ein anderes Wort für den Ausblick von den Gipfeln meiner Lust. Die Pein meiner Angst regiert meinen Abscheu, meinen abgrundtiefen Hass. Stets mein / stets fremd. Doch schlecht sind nicht die vögelnden, mordenden Menschen, nicht die Viren, Bakterien, die ihre Leiber beherrschen, … es sind die Sterne, das ewige Vögeln der Protonen, die sich nicht mögen, doch unter dem Druck rasender Leidenschaft sich so sehr nähern, dass ihre Leiber begierig sich auffressen, Heimat sich auflöst in Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wissen, wer sie sind, wo sie sind, wie stark sie sind, und aus ihrem beschädigten Leibsein Licht und Wärme strahlt.»

«Warum gerade die Sterne?», wundert sich Charlène, «wer bespringt da wen?» «Du weisst ja um das heisse Treiben im Plasma der Sonnen, so heiss, dass selbst Wesen, die sich lieber meiden möchten, miteinander verschmelzen, wodurch alles noch hitziger wird … Heureka! Hier ist die arché! Ist der Urknall die Konsequenz des mathematischen Standardmodells der Physik, so ist das Urvögeln die Konsequenz der anarchomystischen Perspektive der Meinigkeit, nicht Explosion, sondern Fusion.»

«Was vereinigt sich, wo noch nichts ist?» «Meinsein/ Fremdsein verschmelzen zum Kippbild der Meinigkeit.» «Und zuvor?» «Sinnlos zu fragen, denn die Frage selbst ist immer schon Meinigkeit.» «Was ist die anarchomystische Perspektive? Davon habe ich noch nie gehört.» «Es geht um die Leidenschaft, die Welt zu meiner Welt zu erklären. Aber warum ich das Anarchomystik nenne, ist eine längere Geschichte, die ich dir gerne ein anderes Mal erzähle.»

Charlène bettet ihren Kopf in meinen Schoss, ich streichle ihr Haar, ihre Wange, das Kleid über ihrer Brust. Wir sind uns nah / sind uns fern. «Das Sein ein Dessert, schnell genossen, der Teller leer.» «Tu veux dire un désert», wendet sie ein. «Ja, auch Wüste, Sandkörner über Sandkörner, trotzdem ein Nichts. Mal bin ich traurig / mal zufrieden, auf und ab, mal lache ich vor Glück / mal schreie ich vor Schmerz, so hat sich die Welt erschaffen, und sie sah, was sie gemacht hatte, und siehe da, es war verstörend gleichgültig.» «Gleich – gültig.»

Wieder Schweigen. Zeit zum Aufbruch. Ein letztes Glas Wein. Beim Abschied fragt Charlène: «Was, wenn mich jemand beobachtet hat, wie ich die Karte von Michael an die Pinnwand gehängt habe?»

fade-out

2 Con alcune licenza

fade-in

— Charlène —

Gians Côte du Rhône ist wirklich gut. Zwar haben wir beim Abendessen schon Wein getrunken, aber seiner ist besser. Heute fragte mich Gian, ob ich Lust habe, mit ihm in den Johanniter zu gehen. Beim Essen kam er auf die Frage zu sprechen, die noch offen sei zwischen uns, aber da es mir zu laut war unter den vielen Touristen im Lokal, beschlossen wir, das Gespräch bei ihm zu Hause fortzusetzen.

Bei einem Glas Wein machen wir es uns gemütlich.

Plötzlich geht Gian zum Schreibtisch, stöbert im Papierkorb, fischt eine Karte heraus. «Da! Ich habe sie unbesehen weggeworfen, kaum habe ich das rote Couvert aufgerissen, das Bild darin auch nur mit einem Blick gestreift. Der Umschlag ist ohne Absender, die Handschrift aber habe ich sofort erkannt», sagt er und reicht mir eine Fotokarte.

Das Bild zeigt einen Gandhara Buddha mit langgezogenen Lotosblütenohren, wohlproportionierten Augenlidern, das bewegt gewellte Haar in einem Haarknoten gefasst. Auf der Rückseite ein kurzer Text in schwungvoller Handschrift:

Noch immer geliebter Chaot!

Bin im Oktober in der Schweiz. Würde dich gerne treffen.

Du auch? Schreib mir. Big hug

Isa

374, Lily Street, San Francisco, CA 94102-5608

»Isa? Deine erste Liebe. Spinnst du. In den Abfall. Lies!» «Nein, ich will nicht.» «Glaube ich nicht, dann hättest du die Karte nicht aus dem Papierkorb gefischt. Hat sie die Foto selber aufgenommen?» Er schaut sich das Bild genauer an: «Ich glaube schon.»

Er habe die Figur bei seinem Besuch im Asian Art Museum in San Francisco gesehen, auf der USA-Reise mit Sara. Er stelle sich vor, wie der Kreis über der Nasenwurzel, das dritte Auge des Buddha, tief in die göttliche Welt schaue, doch wenn er das nachvollziehe, erlebe er nur grenzenlose Ödnis. Damals jedoch habe ihn diese Buddhafigur in Bann gezogen, auch Sara habe sie begeistert.

«Sara!» Er lässt die Karte sinken, schaut aus dem Fenster. Weint er? Ich habe ihn noch nie weinen sehen; mir ist, als würde das nicht zu ihm passen. Aber ich sehe, wie sein Körper bebt.

«Sie kann mir nicht mehr schreiben, sie kann ich nicht mehr treffen.» Er schlägt die Fäuste zusammen, «alles Erinnerung, verflucht ewige Erinnerung», setzt sich wieder, stützt die Ellbogen auf die Knie und hält sich beide Fäuste an den Kopf.

«Sara», sagt er, als ich mich neben ihn setze, ihm mit der Hand über sein Haar streichle.

«Isa will dich wiedersehen.» «Ich beantworte diese Karte nicht.»

Lange schweigen wir. Dann sage ich: «Sara und ich standen uns sehr nahe. Sie erzählte mir viel, auch über euer Leben in der Wohngemeinschaft in Hamburg, als sie noch mit Ludwig zusammen war und du mit Isa, auch von ihrer Freundschaft mit Isa und ihrer schmerzlichen Enttäuschung, als Isa euch verliess.» «Natürlich blieb mir nicht verborgen, wie eng eure Beziehung war, obwohl Sara nie davon sprach und ich sie auch nie danach gefragt habe. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?» «Sara besuchte ein Konzert, in dem ich spielte, Hindemiths Schwanendreher, seine Sonate für Bratsche und Klavier, zum Schluss spielte ich eine seiner Sonaten für Bratsche solo.

Nach dem Konzert wartete sie auf mich, um mir zu sagen, wie begeistert sie von meinem Spiel sei. Ich war überrascht, so persönlich angesprochen zu werden, aber ich freute mich über ihre Begeisterung und liess mich gerne auf ein Glas Wein einladen in die nahe gelegene Bar.

So begann meine Freundschaft mit Sara und mit dir. Eure Wohnung war für mich wie ein zweites Zuhause. Du weisst ja, wie häufig ich bei euch zu Gast war, wie oft wir bis weit über Mitternacht hinaus Gespräche führten, die nicht selten in hitzige Debatten mündeten.» «Ja», Gian wird wieder lebhaft, «wie wir einander vorlasen, Gedichte schrieben, du deine Viola spieltest, wir unser Philosophiespiel trieben, zuweilen in Tratsch und Klatsch schwelgten.» «Ich hielt mich mit Bratschenunterricht und gelegentlichen Konzertauftritten über Wasser, die aber wenig einbrachten, bis du mir an deinem Gymnasium eine Anstellung vermitteln konntest.»

Nur war meine Beziehung zu Sara enger als die zu Gian. Nach aussen erschienen wir wie zwei Schwestern, Sara die ältere und ich die um acht Jahre jüngere. Allerdings waren wir mehr als Schwestern, denn wir erlebten eine starke erotische Anziehung zueinander, die wir nach aussen jedoch zu verbergen suchten.

«Gian, … vielleicht bin ich jetzt imstande, deine Frage zu beantworten, warum ich nach dem Tod von Sara Angst vor dir hatte, dir ausgewichen bin und froh war, dass auch du nicht auf mich zugekommen bist. Sara und ich waren nicht nur Freundinnen, … wir waren Geliebte.» «Erzähl, es macht Sara lebendig.»

«Sara ergriff die Initiative. Bei unserer ersten Begegnung lud sie mich ein, unser Gespräch über die Musik von Paul Hindemith doch bei ihr zu Hause fortzusetzen. So besuchte ich sie zwei Tage darauf am frühen Nachmittag in eurer Wohnung. Du warst in der Schule. Ich hatte meine Viola mitgebracht, weil ich ihr den vierten Satz aus Hindemiths zweiter Solo-Sonate für Bratsche nochmals vorspielen wollte, den furiosen Ausbruch, über den wir gesprochen hatten. Sara war fasziniert und wollte nach meinem Spiel noch mehr wissen über Hindemiths freie Tonalität, aber auch, was bei ihm anders klinge als in der atonalen Musik, die ihr immer fremd geblieben sei. Ich sagte ihr, dass ich gewisse seiner Stücke gerne spiele, dass ich ihn mir aber nicht als Lehrer gewünscht hätte, denn mit seinen Unterweisungen im Tonsatz müsse er ein unerträglicher Diktator gewesen sein. Trotzdem liebe ich Hindemith, auch wenn mich seine späten Stücke etwas langweilen.

Während ich erzählte, legte sie einen Arm über meine Schultern. Ich liess es nicht nur geschehen, sondern spürte mein Verlangen nach dieser Nähe, das unvermittelt da war, ohne dass ich zuvor je an so etwas gedacht hätte. Sara streichelte mit ihren Händen mein Gesicht, fuhr mit einem Finger über meine Lippen, dann mit ihrer Zunge, ich erwiderte ihr Spiel, weiterspielend entkleideten wir uns, liebkosten uns. Saras Körper, meine Haut an ihrer Haut, ihre grossen, festen Brüste, ihre Zunge über den Lippen meiner Vulva, ihr Finger um meine Klitoris kreisend, in meine Vagina eindringend, spielende Finger, ihre, meine; trunken von ihrem Duft, von ihren Säften fühlte ich mich euphorisch.»

Ich schweige. Gians Erektion spannt den Stoff seiner Hose. Ich drücke seine Hand. «Sara», sagt er leise.

«In der Folge ereignete es sich nur selten, ergab sich aus einer besonderen Stimmung, ohne Vorsatz, jedes Mal ein einmaliges, ausserordentliches Erlebnis. Damit begann unsere Freundschaft, auch meine Freundschaft zu dir, nur dass wir unsere leidenschaftlichen Begegnungen auch vor dir verborgen hielten, denn ich hatte Angst, und Sara schien diese Angst zu verstehen. Sie meinte zwar, ihre Beziehung zu dir wäre dadurch nicht gestört; sie befürchtete im Gegenteil, dass in dir das Begehren entstehen könnte, auch daran teilzuhaben, was wir beide nicht wollten.»

«Sara kannte mich, mehr als ich sie», sagt Gian. Wieder drücke ich seine Hand, sage leise: «Nun weisst du es.» «Es war der Beginn auch unserer Freundschaft, der vielen gemeinsamen Abende bei uns.»

«Mit Saras Tod war alles zertrümmert», sage ich, «ein lähmender böser Zauber liess die Welt verschwinden, in der wir noch eben gelebt, geliebt, über so manches gesprochen, so manches verschwiegen hatten. Wenn wir beide uns in der Schule über den Weg liefen, wechselten wir kaum mehr als ein paar Worte, verhielten uns aber so, als hätte unsere Gemeinschaft nie existiert, in der eisigen Leere, die Sara hinterlassen hatte, fror alles ein. Erst meine spätere Beziehung zu Seraina löste meine Starre. Aber die Angst vor dir blieb, als wäre ich deine Rivalin.» «Warst du das?», fragt Gian. «Eigentlich nicht, denn du gehörtest auch zu meinem Leben, aber die Beziehung zwischen Sara und mir war Leidenschaft. Manchmal hatte ich das Gefühl mit ihr zu verschmelzen.» «Mit ihr verschmelzen», wiederholt Gian leise, «jetzt, wo du die Schranke deiner Angst überschritten hast, bist du für mich ein Teil von Sara.» Meine Hand streichelt über den vorgewölbten Stoff seiner Hose, immer höher, um sich langsam darunter zu schieben, bis sie den harten, warmen Penis umschliesst, ihn festhält; ich lege mich neben ihn, netze mit der Zunge seine Lippen, dringe tief in seinen Mund ein. Umkreisen unserer Zungen in einem langsamen Tanz, carezzando — Gleiten seiner Hand unter meine Bluse — Liebkosen meiner Brüste — Öffnen der Knöpfe, der Reissverschlüsse, con alcune licenza — schnelles Atmen, Ineinanderfliessen, Durcheinanderwirbeln, Abstreifen der Kleider, allegro con fuoco — mit den Lippen seinen Penis umkosen — mit dem Spiel seiner Finger den Ton des Begehrens steigern, crescendo — Streichen über die Haut meiner Schenkel, Wölbungen, Spalten, vor und zurück, Viola sein — zarter Bogenstrich über meine Schamlippen, die äusseren, die inneren, die Klitoris, Eindringen der Finger in meine Vagina, a punto d'arco — Tanzen der Zunge um die sich vorwölbende Klitoris — Eindringen in die weit geöffnete Höhle, Aufnehmen des harten Penis — mein Leib, sein Leib, ein einziges Instrument, Vibrieren, Schwingen zu unserer Musik, ondeggiando, lauter und lauter und leise, ganz leise, diminuendo, Fliessen, Zerfliessen.

Gian braut zwei Espressi. Wir schauen uns in die Augen. «Sara», flüstert er. «Sara», antworte ich.

Ich mache mich bereit zu gehen. Morgen ist Schule. Heute hat sich die Welt erneut verändert. Ich nehme seine Hand, er küsst meine, dann sage ich: «Schreibe Isa, ich weiss, dass du musst.»

Beim Hinuntergehen stelle ich fest: Die Angst ist weg, die alte Vertrautheit mit Gian wieder da – nach so langen Jahren. Auf der Strasse vor dem Haus am Döltschiweg blendet mich der Scheinwerfer eines Autos, dann beleuchtet er die Birke gegenüber; für einen Augenblick vermeine ich im Lichtkegel einen grossen schwarzen Vogel regungslos auf einem Ast wahrzunehmen, kaum schaue ich genauer hin, sind Baum und Vogel im Dunkel verschwunden, die Lichtkegel der Autoscheinwerfer nur noch von weitem zu sehen, blass. Ein lautes Flattern lässt mich zusammenfahren. Dann ist es wieder still.

Was, schon neun Uhr! Ich starre auf den Wecker. So tief habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Bilder tanzen durch meinen Kopf. Was für ein Abend. Oder war es ein Traum? Ich weiss nicht, wo ich stehe. Sara? Gian? Die Angst vor ihm verschwunden. Hat mein Traum mich von ihr befreit? So intensiv habe ich noch nie geträumt. Meine Brust ist weit. Ich fühle mich leicht. Zufrieden stehe ich auf, dusche, mache mir einen Espresso, mehr brauche ich frühmorgens nicht. Welch ein Traum. Die Erinnerung erscheint mir ein wenig diffus, doch sie lässt mich vibrieren. Vor dem Weggehen werfe ich die gebrauchte Wäsche in den Korb. In meinem Slip bemerke ich einen weisslichen Fleck, er fühlt sich brüchig an, riecht nach Fisch.

Die Welt ein weisser Fleck in meinem Slip, spröde anzufühlen. Der Traum riecht nach Fisch. Leben riecht nach Fisch.

fade-out

3 Von der Lehre zur Leere

fade-in

— Gian —

Das Heulen einer Sirene weckt mich auf, die Alarmanlage eines Autos, vielleicht ein Einbruch, wahrscheinlicher ein Defekt. Draussen beginnt es zu dämmern. Bin ich im Fauteuil eingeschlafen? Habe mich später schlaftrunken aufs Bett gelegt, völlig angekleidet, ohne Erinnerung, als wäre ich in Trance gefallen? Ohne Erinnerung gibt es mich nicht.

An der Frühstücksbar bereite ich mir einen Espresso, setze mich wieder ins Wohnzimmer, das sich nach und nach im Licht des erwachenden Tages belebt. Während ich, im Sessel zurückgelehnt, den Kaffee in kleinen Schlücken trinke, tauchen Bilder auf. Zwei Frauen, die sich lieben, Sara und Charlène. Da verdunkelt sich der Raum, ein Schatten fährt über die Fenster. Der schwarze Kranich mit ausgebreiteten Flügeln. Ich habe zu viel getrunken, Druck im Kopf, Schwindel. Habe ich geträumt? Alles nah / alles fern, die zärtlichen Hände, das Bersten der Sterne, wirklich, doch nie zu fassen, obwohl die Ferne nah, nah das Spiel – nach der Erlösung die Stille.

Da, die zerknitterte Karte. Ich versuche sie auf dem Sofa glatt zu streichen, auf dessen dunklem Bezug weisse Flecken. Erregende Erinnerung …, dann ein quälender Gedanke: Warum habe ich Charlène mit dem Auto nach Winterthur fahren lassen. Ich hätte sie auf den Zug bringen müssen, ein Taxi rufen, wir hatten viel getrunken. – Sara/Charlène.

Die Karte: Gandhara Buddha, Isas kurze Botschaft: noch immer geliebter Chaot!

Noch immer geliebt? Aus der Ferne. Isa, die Blackbox, ich sehe, was reingeht, was rauskommt; was in ihr vorgeht, sehe ich nicht. Wer ist Chaot? Sie wohl nicht, ist sie doch bald nach ihrem Hippie-Zwischenspiel in die amerikanische Kunstszene eingetaucht, Zen-Buddhistin geworden. Anhänger des Zen sind keine Chaoten, vielmehr erleuchtet, gelassen, leer, offen. Weiss ich zur Genüge, weil ich schon kurz vor Abschluss des Gymnasiums begann, mich mit der zen-buddhistischen Lehre auseinanderzusetzen. Damals, während einiger Einkehrtage in einem Zisterzienserkloster im freiburgischen Hauterive, bin ich dem sechs Jahre älteren Jens van den Broek begegnet, der mich in langen nächtlichen Gesprächen mit den Grundzügen dieser Weltanschauung vertraut gemacht hat.

Jahre nach dieser klösterlichen Begegnung, aber durch sie angeregt, hatte ich in einer kleinen, exklusiven Meditationsgruppe selbst eine längere Zen-Schulung absolviert, bis ich in Streit mit meinem Zen-Meister geriet. Das heisst, nur ich stritt, nicht mein ehrwürdiger Lehrer, den ich stets mit Rōshi ansprach, ein liebenswürdiger alter Sensei, der zur Betreuung einiger Schüler regelmässig eine weite Reise auf sich nahm. Die Meditationsgruppe, eine private Initiative langjähriger Zen-Praktiker, die ihren früheren Lehrer dafür gewonnen hatten, gelegentlich ihren gemeinsamen Zazen-Sitzungen beizuwohnen, war ein Privileg, in dessen Genuss ich durch die Fürsprache meines einstigen Deutschlehrers, mit dem ich mich später angefreundet hatte, gekommen war.

Man mochte mich gut in diesem Kreis, ich war ein ernsthafter, begeisterter Schüler. Bis zu meiner Erleuchtung. Eine streitbare Erleuchtung. Erleuchtungen sind zwar ein Ziel der Zen-Praxis. Doch mein ehrwürdiger Lehrer enttäuschte mich. Er stritt nicht, jedenfalls nicht mit offenem Visier, obwohl meine Kritik Grundsätzliches betraf, unerbittlich, heftig war, als ich ihm nach einer Meditationssitzung diese blitzartige Eingebung kundtat.

«Heute habe ich in der Meditation eine Erleuchtung der anderen Art erfahren», richtete ich das Wort an den Meister, der eben den Gong zur Beendigung der Meditationssitzung geschlagen hatte. «Der anderen Art?» «Der anderen Art, weil diese Erleuchtung den Weg zu ihr und damit ihr eigenes Licht zerstört hat. Ein grell aufflammendes, dann erlöschendes Licht, in dem ich erkannte, dass alle unsere Zen-Übungen, unser Meditieren, ja die ganze Buddha-Lehre selbst die Schleier der Maya sind, die wir durch sie zu lüften suchen.»

Der Meister lächelte: «Könnte Täuschung nicht eher das sein, was dem Suchenden als Erleuchtung vorkommt?» «Das ist eine Totschlagfrage», entgegnete ich, «alles kann Täuschung sein, und damit ist man fein raus.» «Trinken wir eine Tasse Tee.» «Womit dann die Vorstellung zu Ende wäre.» «Nein, nur wir zwei wollen zusammensitzen und ich werde hören.»

Die anderen Teilnehmer verhielten sich diskret, mischten sich nicht ein, obwohl ich Neugier in ihren Blicken las. Mein unüblich aggressiver Ton war ihnen bestimmt nicht entgangen. Wir begaben uns in einen Nebenraum, wo jeweils Tee bereitstand; dort forderte der Meister mich mit einer leichten Handbewegung auf, ihm meine blitzartige Erleuchtung zu offenbaren, ich kam mir vor wie einst als Kind im Beichtstuhl.

«Das will ich berichten», sagte ich, «ich sitze auf meinem Kissen, mein linker Fuss auf dem rechten Oberschenkel, mein rechter Fuss auf dem linken Oberschenkel, die Knie auf dem Boden, meine Beine sind nicht zwei und nicht eins, ohne Erwartung sitze ich da, denke nicht gut, nicht schlecht, urteile nicht richtig, nicht falsch, will nichts, auch nicht Buddha werden, leer, nicht Ich, nur sich selbst empfangendes Samadhi wie in anderen Sitzungen schon so oft. Plötzlich in der Stille, ohne Denken, ohne erzeugt zu werden, erschien das Empfangene als Weite ohne Horizont, erschien als Nebel; im Nebel tanzte ein Drache; ohne Worte wurde mir klar: Das ist die grosse Lüge. Der Drache spie Feuer, das Feuer war Buddha-Dharma, die höchste Wahrheit, die allumfassende, immer gültige Lehre des Lebens, die auch beinhaltet, lebenslang zu lernen; doch zugleich wusste ich, dass Buddha-Dharma die höchste Lüge war, weil die Ablehnung des Dharmas nicht zu diesem Lernen gehört; … und der Nebel zerriss wie ein Vorhang; hinter dem Vorhang sah ich einen leuchtenden Hügel voller Zwerge, es waren Zen-Meister, ein brennender Ameisenhaufen voller Rōshis und Oshōs; dann spannte sich langsam ein Regenbogen über die ganze Szene, und der Regenbogen wollte, dass man seinen Namen dachte; ich hiess ihn, ohne zu überlegen, Meinsein. Das war die blitzartige Erleuchtung: Das Allumspannende, das Eine ist das Meinsein. Damit erlosch die Vision. Ich war, ich bin erschüttert und fühle mich doch leicht und weit, denn in grosser Klarheit sehe ich plötzlich, wie die Zen-Meister die Lehre des Buddha, die sie tradieren und interpretieren, missverstehen. Vielleicht wie Buddha selber auch. Sie haben die Lehre empfangen und doch selbst gebaut, da jeder Buddha ist.»

«Der Schüler hat einen Regenbogen gesehen, in dem ihm Meinsein erschienen ist», griff der Meister den Faden auf, «wie er sicher weiss, sind die Farben des Regenbogens Symbole der Maya, wie der Schleier und das Spinnennetz. In seiner Vision zeigt sich Meinsein als das trügerische Farbenspiel der Illusion des Ich. Er hat den Buddha-Geist im Rücken gehabt und gesehen, wie sich sein Licht in den Wassertropfen des Vergänglichen bricht; kaum sind die Wassertropfen verdunstet, ist der Regenbogen erloschen. So ist das Meinsein ein Trugbild seines ichverhafteten Schauens. Hätte er sich umgedreht, dann hätte er sich vereinigt mit dem wahren Licht der Buddha-Lehre.» Das war des Meisters Deutung; sie verärgerte mich noch mehr.

«Ehrwürdiger Meister, er hat nichts verstanden, weil er nicht wirklich leer ist, sondern durch und durch gefangen in den Vorurteilen der Buddha-Tradition. Auch ich habe darin manche mir noch immer wertvollen Perspektiven gefunden, die Un-Zweiheit der Welt ohne Aufteilung in Aussenwelt und Innenwelt, die Verneinung der Existenz eines Ich, die der Meister jetzt angesprochen hat, wie auch die Abkehr vom Glauben an die Wirklichkeiten von Zeit und Raum, weil nur der zeit- und raumlose Augenblick zählt, der ist und zugleich nicht ist, der hier ist und zugleich überall ist. Ich schätze Zen, zugleich muss ich es verwerfen, weil mir aufgegangen ist, dass weder Zen-Schüler noch Meister wirklich verstehen, dass Zen ein Selbstbetrug ist.»

«Was ist Zen?», fragte der Meister.

«Zen anerkennt keine Zweiheit und, wie seine Lehrer und ihre Schriften oft hervorheben, keine Einteilung in Gut und Böse. Doch schon die Vermeidung des Urteils über Richtig und Falsch gerät unter die Räder der Praxis. Zen versteht sich als Praxis, das ist sein Elend. Praxis ist angewandte Ethik, Anleitung zum richtigen Tun. Auch wenn es tausendmal geleugnet wird, in der Zen-Praxis weiss immer jemand, was für mich richtig und gut ist, bereits in den Ritualen der Meditationspraxis und ihren Anweisungen für die richtige Zazen-Haltung, durch die allein man schon den richtigen Geisteszustand habe und die Ausdruck meiner Buddha-Natur sei, lebt Anmassung; die Lehren sind überhaupt voller anmassender Wertungen. Das Dhammapada verweist, wie die heiligen Schriften anderer Religionen, auf die Wurzel eines Moralismus, der die Ich-Verneinung zum Selbstbetrug macht.»

Der Meister schwieg. Ich schaute ihm in die Augen und fuhr fort: «Obwohl es in dieser Lehre gar kein Ich gibt, hat alle Übung die Überwindung des kleinen Ich, des Egoismus, oder wie immer das umschrieben wird, zum Ziel. Sittlichkeit und Selbstbezähmung stehen auf dem Programm. Besser als tausende von Kriegern in einer Schlacht zu besiegen, ist es, einzig nur dein Selbst zu besiegen, predigt Buddha. Doch die Konzentration auf die Überwindung der eigenen Begierden, Sorgen und Ängste ist der stärkste Ichbezug, den es in der Praxis gibt. Und der grosse Trick ist das Heilsversprechen, durch ein richtiges Leben schliesslich dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen.

Wie manche westlichen Lehren verkennt auch Zen, dass die vermeintliche Ich-Sucht nichts mit einem übersteigerten Ego zu tun hat, sondern eine Wir-Sucht ist, in Tat und Wahrheit eine Spielart des Wir-Hungers und Wir-Durstes. Das Streben nach Macht, Geltung, Ruhm, all die Bemühungen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber auch die Lust der Unterwerfung hat die Sicherung der Zugehörigkeit zum Wir als Ziel. Es sind die tausend Schicksale der Angst nicht dazuzugehören. Ein wirklich Entsagender müsste darum so konsequent zum Einsiedler werden, dass ihn der Sonnenwind des Nirwana als emeritierte Schuppe vom Kopf des Buddha weht und er vertrocknend und verdunstend durchs Sein-und-Nichtsein schwebt, leidlos, glücklos, alles los.

So spricht diese Praxis den dahinterstehenden Weisheiten Hohn. Was wurde aus der Verneinung von Zeit und Raum gemacht? Das Gerede von der Vergänglichkeit aller Dinge, ohne zu bedenken, was man da erzählt. Buddhisten wissen um die einzige Wirklichkeit des Augenblicks, dass in ihm alles ist und zugleich nicht ist, weil stets schon wieder ein anderer Augenblick Wirklichkeit ist, und was machen sie daraus: die verachtenswerte Welt des blossen Scheins, die sie verstossen haben aus dem grossen Konzert der Wirklichkeiten.

Das zentrale Problem des Zen ist seine Abwertung der Täuschung, ein Problem, das auch manche berühmten griechischen Philosophen umtrieb. Erleuchtung sieht Zen in der Nicht-Täuschung. Eine solche trage ich hier vor.»

Ich schaute dem Meister in die Augen, hielt inne in meinem Redefluss, erwartete zumindest eine wohlwollend spöttische Bemerkung. Er schwieg. So fuhr ich fort: «Gerade wenn wir vom Augenblick ausgehen, müssen wir erkennen, dass Vielheit nicht bloss vermeintlich ist, sondern die einzige Wirklichkeit. Für jeden Augenblick gilt: Kaum ist er, ist er schon nicht mehr. Aber das sind keine Trugbilder, sondern Wirklichkeiten meines Erlebens. Zu jedem Augenblick gehören die Erinnerungen an die anderen, die stets in ihm aufgehoben sind, so wie auch die Vorwegnahme neuer Augenblicke. Der Augenblick ist das lebendige Vielsein zahlloser Augenblicke, aus einer zeitlosen Perspektive gesehen, ewiger Augenblick, das absolut Eine, wenn man will, aber nur als Vielheit wirklich.»

Der Meister schwieg noch immer, hielt den Kopf leicht gesenkt, schaute scheinbar gelassen auf den Teekrug, überliess das Sprechen mir. «Warum ist Zazen, diese Sitzerei gegen die Wand, Lüge? Weil die angestrebte Leere nicht weniger wäre als das Erlöschen jeder Leidenschaft; denn all unser Streben ist Suchen nach Wegen wie alles Denken, Sprechen, Zeichengeben. Und Wegfindung ist immer mit Wollen verbunden, mit einer Zielsetzung. Dass der Weg das Ziel sei, ist Schein-Tiefsinn, denn die Befriedigung des Wanderns, die Genugtuung, den Weg zu gehen, ist auch ein Wollen. Die wirkliche Leere, wenn sie denn gelänge, wäre die Ertötung des Lebens. Darum ist das Sitzen gegen die Wand Lüge, weil nur Suizid jede Wegfindung beendet; aber das Ziel der Leere ist Suizid ohne Suizid. Bin ich Buddha, wie Zen mich lehrt, muss ich Buddha töten, weil ich ihm dergestalt ja begegne.

Eine Stelle aus den Überlieferungen von Lin-ji I-hsüan kann ich, ehrwürdiger Meister, auswendig zitieren, weil sie mich beeindruckt hat: Wenn ihr einen Buddha trefft, tötet den Buddha. Wenn ihr auf einen Patriarchen stößt, tötet den Patriarchen. Begegnet ihr einem Arhat, tötet auch diesen. Trefft ihr eure Eltern, tötet sie. Desgleichen mit euren Verwandten. Nur so werdet ihr Befreiung erfahren. Wenn ihr durch nichts mehr gebunden seid, werdet ihr alles frei durchdringen. Das erinnert an Wittgenstein, der vor noch nicht einmal hundert Jahren am Schluss seines Tractatus logico-philosophicus schrieb, dass der, welcher seine Sätze verstehe, sie am Ende als unsinnig erkenne, wenn er durch sie auf ihnen über sie hinausgestiegen sei, das heisse, er müsse die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen sei, diese Sätze überwinden, dann sehe er die Welt richtig.

Heute ist Loslassen, die Devise des Zen, Mode geworden. Doch das Zen-Ideal, mich nur willenlos durchströmen zu lassen von der reinen selbstwaltenden Natur, ist kitschiges Gerede. Es blendet die Tatsache aus, dass alles Natur ist, auch meine Wegsuche; mein Wille Ziele zu erreichen; meine Fähigkeit nicht so schnell loszulassen; selbst meine fixen Ideen.»

Herausfordernd schaute ich zum Meister. Er goss Tee nach, mir und sich. Wir tranken. Er schwieg. Sass da, wartete.

«Mit der Verneinung des Ich, der ich zwar zustimme, hat der Buddhismus jedoch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil er verhindert, zwischen Ich und Meinsein zu unterscheiden. Die Verneinung des Ich steht auch im Zen lediglich im Dienst der Interessen der Gesellschaft, der Sittlichkeit, wie die Ethik der anderen Religionen. Zwar haben christliche Philosophen zum selben Zweck den freien Willen erfunden und damit konsequenterweise das Ich aufgewertet zum Subjekt, das man zur Verantwortung ziehen und bestrafen kann, eine probate Drohung, um die Ordnung des Grossen Wir zusammenzuhalten, genauso wie die buddhistische Drohung, ohne Überwindung der Geistesgifte, ohne Loslassen aller Bindungen, Begierden und Wünsche im Samsara gefangen zu bleiben.

So wie die praktische Philosophie des Westens ist auch die Zen-Praxis in Tat und Wahrheit eine Anstalt zur Förderung der sittlichen Anstrengungen ihrer Adepten, geködert mit dem Versprechen im Hier-und-Jetzt Ruhe und Frieden zu finden, teilzuhaben an einer Aura höherer Weisheit. Das bedeutet in meiner Vision der Feuer speiende Drache, die Schulen der Lüge, des Selbstbetrugs; die einen üben diskursiven Gehorsam, die anderen mystischen, hier wie dort von Meistern angeleitet, überwacht. Die Methoden des Unterrichtens mögen sich unterscheiden, in ihren Intentionen sind beides Anstalten der spirituellen Bravheit, die Macht des Grossen Wir stabilisierende Ideologien, hier das Zelebrieren des Verzichts auf alle Ansprüche, motiviert durch die Geltung der Heiligkeit.

Buddhisten können nicht umgehen mit ihrer Ichlosigkeit, weil sie wie die westlichen angeblichen Subjekt-Überwinder – wie auch ihr mit eurer Antwort auf meine Vision gerade gezeigt habt – mit dem Ich auch das Meinsein entsorgt haben.»

Endlich sprach der Meister: «Das behauptete Meinsein ist der Widerschein der Ich-Illusion.»

Er sagte nur diesen einen Satz, ohne auf meine übrigen Ausführungen einzugehen. In Kurzform das, was er mir am Anfang schon entgegnet hatte. Ich anerkenne, dass er den zentralen Punkt meines Anliegens erfasste und ihn mit einem Satz vernichtete. Das wollte ich ihm nicht durchgehen lassen.

«Ihr versteht nicht, ehrwürdiger Meister, ihr wollt nicht verstehen, weil ihr nicht leer seid, sondern gefangen im Käfig der Buddhalehre. Meinsein ist grundlegender als die Leerformel des Ich-Subjekts. Meinsein hat kein Innen und kein Aussen, es ist die Ewigkeit jeden Augenblicks, in der alles aufgehoben ist, aber nicht Nirwana, nicht das Erlöschen der Leidenschaften, des Anhaftens an Lust und Wegfindung. Meinsein ist ebenso Vielsein, wie es zugleich das allem Vielen gemeinsame Band ist, ohne Ausschluss, ohne Grenzen. Meinsein ist die Leidenschaft des Seins. Aber ich werde es nie Buddha-Natur, nie Buddha-Dharma nennen.

Ich habe meinen Meister geschätzt, ja verehrt, und ich danke ihm für all seine Bemühungen, aber ich werde mir nie mehr einen Meister suchen, ja ich will nicht einmal mein eigener sein.»