12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

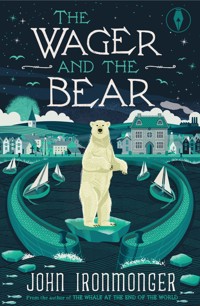

Der große Roman von John Ironmonger nach dem Nr. 1 SPIEGEL-Bestseller »Der Wal und das Ende der Welt«. Ein kleines Dorf in Cornwall, ein Eisbär und eine außergewöhnliche Wette um unsere Zukunft In dem gemütlichen Pub eines winzigen Fischerdorfes in Cornwall kommt es am Mittsommerabend zu einer folgenreichen Zukunftswette zwischen einem Studenten und einem Politiker. Werden bald auch die 307 Bewohner des Dorfes zu spüren bekommen, wovor die Welt noch die Augen verschließt? Wird das Haus des Politikers in 50 Jahren vom Meer verschlungen werden? John Ironmonger erzählt von der dringendsten Aufgabe unserer Zeit, von einer Reise in die Arktis, von zwei schicksalhaft verbundenen Leben und nicht zuletzt von der großen Frage: Können aus Gegnern Verbündete werden, wenn es um unser aller Zukunft geht?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

John Ironmonger

Der Eisbär und die Hoffnung auf morgen

Roman

Über dieses Buch

»In Cornwall reden sie noch immer davon. Seit über fünfzig Jahren hat es im Dorf nicht mehr geschneit, aber bis heute hängen manche im Juni einen Schneestern ins Fenster, um an die Sache mit der Wette und dem Eisbären zu erinnern.«

Ein Umweltaktivist und ein den Klimawandel leugnender Politiker schließen eine nächtliche Wette auf das Steigen des Meerespiegels. Vom beschaulichen Dörfchen St Piran, das wir schon aus Der Wal am Ende der Welt kennen, führt John Ironmonger uns bis nach Grönland. Dort ist schon lange sichtbar, wovor viele noch die Augen verschließen. Und aus der betrunken geschlossenen Wette wird Ernst, denn schließlich steht alles auf dem Spiel – für die Menschen und für die Zukunft. Können aus Gegnern Verbündete werden?

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

John Ironmonger kennt Cornwall und die ganze Welt. Er wuchs in Nairobi auf und zog im Alter von 17 Jahren mit seinen Eltern in den kleinen englischen Küstenort, aus dem seine Mutter stammte. Er promovierte in Zoologie; nach Lehraufträgen wechselte er in die internationale IT-Branche. Schon immer hat John Ironmonger geschrieben; seine Romane wurden in viele Sprachen übersetzt. Heute lebt er mit seiner Frau in einem kleinen Ort in Cheshire, nicht weit von der Küste. Gemeinsam mit seinem erwachsenen Sohn hat John Ironmonger auch die Arktis bereist.

Tobias Schnettler wurde 1976 in Hagen geboren und studierte Amerikanistik. Er arbeitet als Übersetzer in Frankfurt am Main und hat zuletzt unter anderem Bücher von Nell Zink, Andrew Sean Greer und Adam Thirlwell übersetzt.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Copyright © 2023 by John Ironmonger

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Der Abdruck des Gedichts »Feuer und Eis« von Robert Frost (in deutscher Übersetzung von Lars Vollert) erfolgt mit freundlicher Genehmigung des © Verlag C.H.Beck, München, 2011.

Lektorat: Friederike Arnold, Berlin

Covergestaltung: Hauptmann u. Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung: Shutterstock 1294723738 Alexey Seafarer

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491739-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

Die Wette

1 Was für ein Tag, um wieder da zu sein

2 Viele Legenden werden erzählt

3 Es begann mit einem Streit

Zwei Jahre nach der Wette

4 Lykke

5 Klatschmohn

Zehn Jahre nach der Wette

6 Dieses verdammte Video

7 Ultima Thule

8 Manche einer sagt, im Feuer stirbt die Welt

9 St. Piran war Stürme gewohnt

Fünfundzwanzig Jahre nach der Wette

10 Manch einer sagt, in Eis sei es still

11 Das habe ich schon tausendmal gemacht

12 Bootstouren rund um Piran Head

13 Ich weiß vom Hass genug

14 Den Partner niemals fallen lassen

15 Da gab’s eine Art Eisbruch

16 Dass die Zerstörung Eis genauso tut

17 Ich war nie bei den Pfadfindern

18 Das könnte peinlich werden

19 Zum Frühstück gab es gefrorenen Fisch

20 In der vierten Nacht

21 Die Schwierigkeit beim Segeln

Fünfzig Jahre nach der Wette

22 Und alles fällt

Achtzig Jahre nach der Wette

23 Torben

Feuer und Eis

Manch einer sagt, in Feuer stirbt die Welt.

Ein anderer, in Eis.

Da vom Geschmack der Lust ich weiß,

halt ich’s mit dem, der auf das Feuer zählt.

Doch wenn es zweimal untergehen heißt,

weiß ich vom Hass genug,

dass die Zerstörung Eis

genauso tut

und alles fällt.

ROBERT FROST,Feuer und Eis

Die Wette

1Was für ein Tag, um wieder da zu sein

Was war das für ein Tag, um nach St. Piran zurückzukehren. Dies war ein Sommer, wie Gott ihn entworfen hatte. Die Sonne stand hoch am klar blauen Himmel, nur am Horizont war es etwas dunstig. Die Boote in der Bucht schienen still dazuliegen wie kleine Inseln der Einsamkeit in einem flachen, versöhnlichen Ozean. Die Hecken, die den Klippenpfad säumten, summten vor Honigbienen und schillerten vor Schmetterlingen. Wildblumen blühten. Vögel gingen trällernd ihren Geschäften nach. Silbermöwen schwebten lauthals krächzend über allem, als bestimmten sie, was unter ihnen geschah. Wenn es eine Böe gab, dann nur eine sanfte, die die salzig frischen Gerüche des Ozeans mit sich trug. Solch ein Tag hätte gute Chancen, im Gedächtnis zu bleiben, abgespeichert als ein perfekter Sommertag.

Ein guter Tag, um wieder da zu sein. Tom Horsmith, neunzehn Jahre und elf Monate alt, in der letzten Phase seiner Teenagerzeit, in neuen Jeans, die am Knie aufgerissen waren, und einem T-Shirt so gelb wie der Sonnenschein, kam zu Fuß im Dorf an. Er trug eine Tasche über der Schulter und weiche Lederboots an den Füßen. Er war den Klippenpfad entlanggewandert, vier Meilen von der Bushaltestelle im Städtchen Treadangel, und jeder Schritt fühlte sich magisch an, als könne die Erde ihre Fülle kaum für sich behalten und sei gezwungen, jeden neuen Geruch zu teilen, das Summen jedes einzelnen Insekts und den wohltönenden Ruf jedes einzelnen Vogels. Die Stadt raubt einem diese Freuden, überlegte Tom. Sie zwingt dich unter die Erde. Quetscht dich in unnatürliche Räume, rationiert deine Luft und wäscht die Farben der Natur fort. Auf dem Klippenpfad musst du bei jedem Schritt genau hinsehen. Der Pfad windet sich, und es gibt Felsen, Wurzeln und Stufen, die es zu überwinden, Zaunübertritte, die es zu erklettern gilt, steil abfallende Felswände und Ausblicke, die dir den Atem rauben. In der Stadt dagegen ist jeder Schritt gleich. Du wartest auf Grün. Du gehst rüber. Du windest dich zwischen Leuten hindurch, weichst dem Blick der Fremden aus. Du blickst in die Schaufenster von Läden. Du gehst weiter. Die Geräuschkulisse der Stadt besteht aus Motorendröhnen, Sirenen und Hupen. Und Stimmen. Aber hier, überlegte Tom, gibt es nur die Möwen.

Wie gut es war, wieder da zu sein.

Vom Tor zu Corin Magwiths Farm aus konnte Tom das Dorf sehen. Eine Ansammlung von grauen schiefergedeckten Dächern, manche in diese Richtung zeigend, andere in jene, als handelte es sich um die Bausteine eines Kindes nach einem Wutanfall oder um die Überreste eines Schiffbruchs, die nach einem großen Sturm am Ende der Bucht verstreut liegen geblieben waren. Weiß getünchte Häuser. Graue Steinmauern. Bloß drei Boote im Hafen. Kleine Boote. Doch es war die Zeit zwischen Ebbe und Flut. Andere Schiffe würden draußen auf See sein, den Schwärmen folgend. Tom schirmte die Augen gegen die Sonne ab und blickte übers Wasser. Dort, jenseits der Landzunge, war Daniel Robins kleine Ketsch, leicht zu erkennen an ihrem vorne liegenden Steuerhaus und der roten Farbe. Und da, am Horizont, war das Peter Shaunessys neues Boot? Die Piranesi? »Bestes Boot auf dem Meer«, hatte Benny Shaunessy gesagt. Schwer einzuschätzen, auf diese Distanz. Vielleicht konnte Tom bei Peter und Benny Arbeit finden. Ein Sommer auf dem Schiff erschien ihm nicht allzu anstrengend. Nicht wenn das Wetter so war wie jetzt. Er könnte fischen, die Netze einholen und die Fische auf Eis legen. Er könnte beim Winden und Wickeln helfen und beim Tragen.

Vielleicht könnte er sich auch eine weniger anstrengende Arbeit im Dorf suchen. Es waren bloß drei Monate. Sein letztes Jahr an der Uni begann im Oktober. Er sog tief die warme Atlantikluft ein. Vielleicht brauchte er gar nicht zu arbeiten. Noch nicht. Eine Zeitlang. Er hatte ein wenig Geld gespart. Vielleicht konnte er den Sonnenschein genießen. Sparsam mit seinem Geld umgehen. Sich mit einem Buch auf die Kaimauer setzen. In der Sonne schlafen. Keine schlechte Art, den Sommer zu verbringen.

Er warf das Weidetor zu und machte sich auf den Weg nach St. Piran.

2Viele Legenden werden erzählt

Über das Dörfchen St. Piran werden viele Legenden erzählt. So viele, dass es manchmal schwerfällt, zwischen Wahrheit und Fabel zu unterscheiden. Zum Beispiel gibt es in dem Dorf diejenigen, die sagen, bei den uralten Felsen, die die beiden Enden der Hafenmauer markieren, handele es sich um die sterblichen Überreste der Fischer John Brewster und Matthew Treverran, die (zu Recht) in Stein verwandelt wurden, weil sie an einem Sonntag geknobelt hatten. Andere erzählen, dass die Hafenmauern selbst nichts anderes sind als die offenen Arme eines Knockers – eines cornischen Dämonen, der im Gewässer der Piran Bay ertrank, als er nach einem gewalttätigen Disput beim Kartenspielen vor dem heiligen Michael floh. Solche Geschichten hört man, wenn man Zeit in diesem Dorf verbringt und die Geduld hat zuzuhören. Es gibt in der Dorfgemeinschaft sogar heute noch welche, die ein totes Hähnchen im Sarg ihrer lieben Angehörigen verstecken. Der Vogel soll in der nächsten Welt wiederbelebt werden und den heiligen Petrus an seine Leugnung Christi erinnern, denn beim Krähen des Hahnes beging Petrus seine Todsünde. Die Erinnerung daran und die damit verbundene Scham sollen den Heiligen dazu verleiten, ein mildes Urteil über den Verstorbenen zu fällen. So die Logik. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Dörfer in Cornwall an Traditionen wie dieser festhalten, doch in St. Piran, so könnte man meinen, scheint es mehr solcher Bräuche zu geben als anderswo. Jedes Weihnachten ziehen die Kinder des Dorfes mit Kerzen den Hang hinauf, über sich die gigantische Nachbildung eines Wals. Das, so erzählen sie dann, geschieht in Erinnerung an einen Mann, der das Dorf vor einer der großen Pandemien bewahrte, nachdem er auf dem Rücken eines Wals zum Strand geritten war.

Es sind Märchen, diese Geschichten, die in St. Piran erzählt werden. Manche mögen sie vielleicht glauben. Andere … eher nicht. Manche Geschichten, wie die von den Fischern, die in Stein verwandelt wurden, beschreiben kurze Ereignisse. Sie hätten an diesem Tag in St. Piran sein und trotzdem nichts mitbekommen können. Andere Geschichten spielen sich über Wochen hinweg ab, über Monate sogar. Und dann gibt es da noch die Geschichte von der Wette und dem Eisbären. Es gab einmal eine Zeit, da jeder Mensch auf der Welt diese Geschichte kannte. Oder einen Teil davon. Doch das hier ist St. Piran. Hier fing die Geschichte an, und hier ging sie auch zu Ende. Hier haben die Leute ihre eigene Art, über die Dinge zu reden. Für sie ist es also vielleicht die merkwürdigste Geschichte von allen. Sie erstreckt sich nicht über Tage, nicht über Monate, sondern über Jahrzehnte. Es ist eine Geschichte über menschliche Lebzeiten. Martha Fishburne hat den Kindern der Piran School Teile davon erzählt, und bald schrieben einige von ihnen die Episoden auf, an die sie sich erinnerten. Charity Limber, die im Marazion House putzte, erfuhr einen Großteil der Geschichte von Monty Causley, und sie gab alles an Jeremy Melon weiter, und Jeremy schrieb etwas davon auf, aber nur einen Teil, denn er lebte nicht lang genug, um es zu Ende zu bringen. Und andere Zeugen zeichneten hier einen Teil und dann da einen Teil auf, und es gibt Fotografien, wenn man sich die Mühe macht, danach zu suchen, und zahlreiche Berichte in alten Zeitungen und sogar ein oder zwei Dorfbewohner, die sich vielleicht noch daran erinnern. Einmal wurde sogar ein Film darüber gedreht und ein Theaterstück geschrieben, und in den meisten Schulgeschichtsbüchern aus der Zeit sowie den Online-Enzyklopädien ist irgendeine Version der Ereignisse enthalten. Doch in keinem von ihnen kann sich die Geschichte in Gänze entfalten. Und das ist vielleicht der Grund, warum sie in Cornwall immer noch davon reden. Seit über fünfzig Jahren hat es im Dorf nicht mehr geschneit, aber bis heute hängen manche im Juni einen Schneestern ins Fenster, um an die Sache mit der Wette und dem Eisbären zu erinnern.

Es ist schon lange her. So sagen die Leute. Mehr als achtzig Jahre sind vergangen, seit Tom Horsmith, ein Teenager noch, mit einer Tasche auf dem Rücken und einem Lächeln im Gesicht den Marktplatz betrat. Sein Name ist es, an den sich die Leute vor Ort erinnern, wenn sie sich überhaupt an einen Namen erinnern. Doch in einem Dorf wie St. Piran hat jede Geschichte ihren Helden. Viele haben außerdem einen Schurken. Manchmal wird der eine mit dem anderen verwechselt. Wenn es einen Schurken in der Geschichte mit dem Eis gab, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, ihn kennenzulernen. Sein Name ist es schließlich, an den sich der Rest der Welt erinnert, und ein großer Teil der Welt hält ihn für den Helden. Er war in Wahrheit gar kein Schurke. Nicht wirklich. Auch war er kein echter Dorfbewohner, sondern einer von außerhalb. Sein Name lautete Monty Causley. Er kam aus Cornwall, aber nicht, so werden die Leute betonen, aus St. Piran. In St. Piran heißt es, er stamme aus Lostwithiel, wo seine Familie Cider produzierte, auch wenn manche glaubten, er komme eigentlich aus Bodmin und habe sein Vermögen mit Zinn gemacht. Wie auch immer. Ihm gehörte Marazion House, direkt am Meer, und Marazion House war von zentraler Bedeutung für das Spiel, das sich in der Geschichte von der Wette und dem Eisbären entwickelte. Das Haus war, da würden die meisten zustimmen, das eindrucksvollste Haus im Dorf. Es war aus Stein erbaut und schien Teil der Bucht zu sein, ein Gebäude, das aussah, als wäre es organisch aus den Felsklippen selbst erwachsen, als hätte sich der Felshang neu formiert, nicht ganz vertikal, nicht ganz horizontal, ein Gebäude, das nie den Bleistift eines Architekten oder ein Lot gesehen hatte, sondern sich entwickelt hatte, Stück für Stück, hier ein bisschen, dort ein bisschen, bis es, wie ein älterer Verwandter, zu einem zeitlosen Merkmal des Hafens wurde, weder alt noch jung, weder hässlich noch schön. Aber beeindruckend. Faszinierend. Vielleicht war es das erste Haus in St. Piran gewesen. Das wusste niemand genau. Vielleicht gab es dahinter Schmugglerhöhlen, tief in den Klippen verborgen, die verloren geglaubte Schatzkisten enthielten. Es war ein Haus mit Geheimnissen. Ein Haus, das keine Geschichten preisgab. Es schien an einer gefährlichen Stelle zu stehen, zwischen Meer und Land, unnatürlich tief gelegen für ein Haus am Meer, aus den Felsen gehauen, die womöglich die versteinerten Überreste würfelspielender Fischer gewesen waren. Wenn die Arme des Knocker-Dämonen den kleinen Hafen von St. Piran umfassten, dann saß Marazion House wie das letzte Wohnhaus der Welt vor dem endlosen Ozean am Ellbogen des rechten Armes. Und da St. Piran damals (und auch heute noch) fast das letzte Dorf am letzten Zipfel Großbritanniens war, fühlten sich die Bewohner von Marazion vielleicht wie verzweifelte Flüchtlinge, die sich an die Felsen klammerten und die letzte Bastion gegen die täglichen Angriffe des grausamen Atlantiks aufrechterhielten. Es stand in einer eigenen kleinen Bucht, das einzige Gebäude oberhalb eines Kiesstrandes, kaum breiter als das Haus selbst. Der Strand führte zu einer rutschigen Ansammlung von Felsen, die wiederum zu den Stufen des Hauses führten. Um vom Land aus zur Eingangstür zu gelangen, musste man ein Dutzend Stufen zu einem gepflasterten Weg hinabsteigen, der oberhalb des Strandes verlief, und von dort sechs Stufen zur Veranda wieder hinauf. Heute würde niemand mehr ein solches Haus entwerfen, doch Marazion widersprach sämtlichen Grundsätzen guter Architektur. Die Steine der Mauern waren mit den Jahren schwarz geworden, grün vor Flechten, mit winzigen Rankenfußkrebsen übersät und niemals richtig trocken. Die feine Gischt der Wellen bei Flut, der Südwind und die Ozeanböen – all das verlieh den Mauern einen stetigen Schimmer.

Wer war auf die Idee gekommen, ein Haus so nah am Wasser zu errichten? Bei hohen Springfluten erreichte das Wasser beinahe die Eingangstür. Dann konnte man manchmal das Haus nicht ohne nasse Füße verlassen, um ins Dorf zu gehen. Nach jedem Sturm waren die Stufen rutschig, doch das Haus musste von meisterhaften Maurern erbaut worden sein, denn die Winterstürme kamen und gingen, die Sommersonne strahlte unerbittlich, und die Ozeanwellen schlugen gegen die Türschwelle, bevor sie sich wieder zurückzogen. Marazion stand unverändert da, ungerührt, unbewegt, und all seine Geheimnisse blieben weiterhin unerzählt. Möwen saßen auf den Schieferplatten, als wäre das Haus bloß eine weitere Klippe und als wäre dies der Ort, an den die Evolution sie geführt hatte. Von den Dächern stürzten sie sich bei Flut mit einem Satz in den Hafen hinab, um sich dort Sprotten und Shrimps und heruntergefallene Pommes zu schnappen. Die Regenrinnen und die Wände des Hauses waren von Möwenausscheidungen übersät, die an verschüttete Farbe erinnerten.

Monty Causley gehörte Marazion House in dritter Generation. Vor ihm hatte es seinem Vater gehört und davor seinem Großvater. Doch das machte Monty, seine Eltern oder Großeltern nicht zu echten Bewohnern von St. Piran. Keiner von ihnen hatte je wirklich im Marazion House gelebt. Sie waren abwesende Hausbesitzer, noch immer Fremde im Dorf. Monty vermietete das Haus an Urlauber. Zweitausend Pfund die Woche brachte es im Hochsommer ein. Eintausend Pfund die Woche in der Nebensaison. Vielleicht hätte es noch mehr einbringen können, wenn es sich an einem der beliebten Urlaubsziele befunden hätte wie St. Ives oder Porthcurno oder sogar Newquay, wo die Surfer die Hauptsaison ausdehnten. St. Piran dagegen lag ein wenig abseits der Tourismuskarte, war etwas zu schwierig zu erreichen. Das Dorf befand sich am Ende einer einspurigen Straße, dem einzigen Weg, der dort hin- und von dort wieder wegführte (abgesehen vom Klippenpfad und dem Meer), und manchen Besuchern gefiel dieses Gefühl der Abgeschiedenheit. Marazion jedoch war ein Haus mit fünf Schlafzimmern, ein Haus für Familien, eine Urlaubsunterkunft, die sich sogar zwei Familien teilen konnten, mit einer Schar Kindern und vielleicht noch zwei Hunden, und solche Besucher zog es eher in die größeren, leichter zu erreichenden Orte weiter östlich. Und so gab es Wochen im Kalender, in denen das Haus leer stand. In den Wintermonaten lag es zumeist dunkel und unbewohnt da, abgesperrt und verriegelt gegen die Stürme. Und von Zeit zu Zeit war es im Frühling oder Herbst nicht belegt, und dann kamen Monty Causley und seine Frau Carys manchmal aus London und stellten ihr Auto am Kai ab.

Er war ein fieser Typ. Das erzählte man sich im Stormy Petrel Inn, wo die Ortsansässigen sich am Ende des Tages trafen, um sich den ganzen Abend an einem großen Glas Cider festzuhalten. Er war geizig, und das reichte, um aus ihm einen Schurken zu machen. Denn er tauchte nur auf, wenn es nicht viele Buchungen gab, und das sagte alles. Er trank nur selten etwas im Petrel. Er gab nur selten der Versuchung einer kornischen Pastete nach oder gönnte sich Schellfisch und Pommes in Kenny Kennets Bistro. Er kaufte sehr wenig in Jessie Higgs Geschäft ein. Er und Carys brachten meist eine Kiste voll Lebensmittel aus irgendeinem schicken Londoner Geschäft mit, die sie dann die Steintreppe hinuntertrugen, über den kurzen Pfad und die Stufen zum Haus hinauf, und dort, im Marazion House, schlossen sie sich ein – außer an den Tagen, an denen Monty Wahlkampf betrieb. Für ein langes Wochenende (manchmal sogar für eine ganze Woche) verschwanden sie hinter der massiven Eingangstür.

»Er trägt nichts zur Wirtschaft des Dorfes bei«, erklärte Jeremy Melon, an niemand Speziellen gerichtet, in der Hummerfischer-Bar des Petrel.

»Darling, er vermietet sein Haus«, brachte Demelza Trevarrick zu seiner Verteidigung vor. »Seine Gäste geben hier ein Vermögen aus.«

»Aber die ganze Miete wandert nach London«, hielt Jeremy dagegen. »Nicht ein Penny bleibt in Cornwall.«

Charity Limber hatte Kontakt mit den Causleys. Sie war die Putzfrau von Marazion House. Sie ging morgens dorthin, um die Vorhänge aufzuziehen und die Betten zu machen. Siebenundzwanzig Jahre alt war sie, frisch verheiratet und voller Leben wie die junge Knospe einer Frühlingsblüte; doch Marazion House setzte ihr einen Dämpfer auf. »Kalt ist es da«, erzählte sie den trinkenden Gästen im Petrel. »Unfreundlich.«

»Aber was machen die den ganzen Tag?«, fragten die Leute dann.

»Er sitzt an seinem Schreibtisch und guckt nie aus dem Fenster«, berichtete sie. »Er hat seine Computer und Telefone und alle möglichen Geräte dabei. Um acht Uhr morgens klingelt sein Telefon, und von da an redet er den ganzen Tag oder ist in irgendeiner Videokonferenz oder brüllt irgendwen durchs Telefon an.«

»Und was ist mit ihr? Was ist mit Carys Causley?«

»Sie sitzt am Fenster, mit einem Kreuzworträtsel und einer Tasse Tee, aber sie beschäftigt sich gar nicht mit dem Kreuzworträtsel. Sie starrt nur aufs Meer.«

Wie alt waren Monty und Carys? Na ja, sie war jünger als er. Und er war in diesen undurchschaubaren Jahren zwischen dreißig und fünfzig. Sie ebenso. Und mehr war nicht bekannt. Bis das mit der Wette passierte. Sie schienen keine Kinder zu haben. Und es gab im Haus keine Fotos. Schließlich war es ein Haus, das an Urlauber vermietet wurde. Man hatte jede persönliche Note entfernt. In den Regalen standen keine Bücher zu speziellen Themen. Es gab keine Hinweise auf Hobbys. Keine Kunstwerke an den Wänden, außer Meeresbildern, die aus jeder Geschenkboutique Cornwalls hätten stammen können. Jeder einzelne Raum war so seelenlos wie ein Hotelflur.

»Man sollte meinen, der Mann besitzt wenigstens eine Angel«, sagte Jeremy Melon.

»Oder eine Yacht«, fügte Demelza hinzu.

Und das war vielleicht der Grund, warum Monty Causley in jeder sich neu entspinnenden Geschichte in St. Piran der Schurke sein musste. Nicht weil er sich irgendwelcher Schurkentaten schuldig gemacht hätte. Auch nicht weil er absurd reich war. Sondern weil er sich so wenig anderer Dinge schuldig gemacht zu haben schien. Wie kann ein Mann so anonym leben und so emsig arbeiten und so gezielt die Klippenpfade meiden, die schönsten Ecken und die Strände, und so wenig Zeit in örtlichen Geschäften verbringen, ohne sich eines Vergehens schuldig zu machen? Das schien unmöglich. Und in St. Piran wie in vielen kleinen Ortschaften herrscht ein natürliches Misstrauen gegenüber Ortsansässigen, die freiwillig woanders wohnen. Was hatten sie wohl für Motive?

»Kritisiert niemals gedankenlos oder einfach so die Überzeugungen eines anderen«, erklärte Martha Fishburne, die Lehrerin, den Kindern ihrer Klasse in der Grundschule von St. Piran. »Seid vorsichtig, sehr vorsichtig, bevor ihr euch von jemandem aufgrund seiner politischen oder religiösen Ansichten ein Urteil bildet.«

Doch diese Lektion Martha Fishburnes hatten die trinkenden Gäste im Petrel vielleicht verpasst oder schon wieder vergessen. Denn es gab in ihren Augen ein Vergehen, dessen sich Monty Causley eindeutig schuldig gemacht hatte. Er war ein Tory. Das war sein Verbrechen.

Oder war er vielleicht Sozialist? Es war sehr lange her, und obwohl diese Dinge damals wichtig zu sein schienen, kann die Geschichte verwirrend sein, und Regierungen und Parteien schienen in jenen Jahren sehr häufig zu wechseln, und die Politik beider Seiten änderte sich ständig. Was immer es auch war, Labour oder konservativ, die Leute schienen sich über die Maßen über solche Dinge aufzuregen, und die Hälfte der Gäste in der Bar des Petrel lehnte Monty Causley aufgrund seiner Politik ab, und die andere Hälfte stimmte ihnen zu, denn Politikern war nicht zu trauen, egal ob Labour oder konservativ. »Wenn ein Politiker zwei Möglichkeiten hat«, sagte Jeremy Melon gern, »und die eine ist, das Richtige zu tun, und die andere, das Falsche zu tun, dann kann man sich darauf verlassen, dass er sich für das Falsche entscheidet.«

Natürlich ist die Wahrheit immer facettenreicher als jedes Gerücht. Wie sollen wir wissen, was die Politiker aus den Fernsehnachrichten wirklich denken, wie klug oder dumm sie wirklich sind, welche Werte sie wirklich vertreten? Wir treffen unser Urteil auf Grundlage von Parteizugehörigkeiten, von nur vage in Erinnerung gebliebenen Aussagen in übereilten Fernsehinterviews, von sorgsam inszenierten Zeitungsfotos. Wir machen uns ein Bild einer Person, die wir nie getroffen haben. »Ihr solltet euch von einer anderen Person niemals ein Urteil bilden, solange ihr nicht einen Tag mit ihr verbracht habt«, erklärte Martha Fishburne den Kindern ihrer Grundschule. »Wenn ihr euch von einer Person eine Meinung bildet«, sagte sie, »sagt das nichts darüber aus, wer diese Person ist. Aber sehr viel darüber, wer ihr seid.«

So ist nun mal die menschliche Natur. Für die Dorfbewohner von St. Piran würde es immer nur einen Schurken in der Geschichte von der Wette und dem Eisbären geben. Und das war der Ehrenwerte Montague Causley. Parlamentsabgeordneter für den Bezirk Cornwall Süd. Schuldig im Sinne der Anklage.

3Es begann mit einem Streit

Wir wissen recht genau, wann die Geschichte von der Wette und dem Eisbären begann. Sie begann mit einem Streit im Stormy Petrel Inn. Es war Sommer in Cornwall. Die Strände waren voll, und die Restaurants brummten. Das ehemalige Bed&Breakfast in St. Piran, das von Moses und Hedra Penhallow betrieben wurde, war als Hotel wiedereröffnet worden, The Fin Whale Hotel, mit einem Restaurant, das einige Gäste im Garten und andere draußen auf der Hafenanlage bewirtete. Ein Bistro, The Beachcomber, hatte auf dem Gelände der alten Fischverpackstation aufgemacht, und sein Besitzer Kenny Kennet hatte, weil die Sitzplätze innen knapp waren, Raum für Tische und Stühle am Kai gefunden. Auch hier draußen war häufig alles voll besetzt. Das Petrel war dieser neuen Mode der Outdoorbewirtung mit eigenen Tischen begegnet, und noch hatte man sich nicht darüber geeinigt, wo die Grenze zwischen den Tischen des Pubs und denen des Bistros verlief. Und so rangen Hotel, Pub und Bistro um den vorhandenen Platz, und nur wenige Gäste konnten erkennen, welche Tische zu welchem Lokal gehörten. Der Hafen war im Sommer nun so belebt wie eine italienische Piazza, mit Kaffeetrinkern, Biertrinkern und hungrigen Familien, die bei schönem Wetter auf einen freien Tisch lauerten und sich, wenn denn einer frei wurde, darauf stürzten wie die Möwen auf eine Tüte Pommes. Die alte Arztpraxis in der Fish Street war jetzt eine Eisdiele. In einem der Fischerhäuschen am Kai wurden Pasteten verkauft. Am Kopfende des Piran Walk gab es einen Fish-and-Chips-Laden. Das kleine St. Piran, so viele Jahrhunderte lang ein verschlafenes, vergessenes Nest am äußerten Zipfel Cornwalls, war im Sommer zu einem angesagten Ausflugsziel geworden. Ernst dreinblickende Besucher mit unnötig komplizierten Fotokameras suchten nach den besten Spots, um den Hafen zu fotografieren. Kinder in leuchtend bunten Sommerkleidern kletterten vorsichtig die glitschigen Steinstufen in den Schlick hinab, in den sich das Hafenbecken bei Ebbe verwandelte, und dort tauchten sie ihre Zehen in den gefährlichen Schlamm, während ihre Mütter ihnen von den Cafétischen aus Warnungen zuriefen. Die einspurige Straße, die sich die vier Meilen von Treadangel bis zur Penzance Road herabschlängelte, war von Verkehr in beide Richtungen verstopft. Neue Ausweichstellen waren in die Hecken geschnitten worden, und meist herrschte heitere Jovialität, wenn sich die Autokonvois begegneten und es zu ungelenken Rückwärtsfahrmanövern kam. Schließlich war man hier in Cornwall. Da erwartet man so etwas. Ein neuer kostenpflichtiger Parkplatz mit Raum für einhundertachtundvierzig Autos war auf einem von Corin Magwiths Feldern geschaffen worden; das bedeutete, dass die Leute nicht länger am Kai parkten, und das wiederum bedeutete mehr Platz für Tische am Hafen. Alle schienen zufrieden zu sein. Alle waren beschäftigt. Der Milchbauer verkaufte seine Milch an die Eisdiele. Der Kunsthandwerksladen verkaufte Kunst aus der Gegend. Das winzige Nest hatte den Kommerz für sich entdeckt, und jetzt, zwischen Ostern und den ersten roten Blättern im Herbst, brummte der Ort vor emsigen Besuchern.

An Sommerabenden war es sogar in der Hummerfischer-Bar des Petrel schwer, einen Tisch zu ergattern. Etwa einen Tag nach Toms Rückkehr ins Dorf standen er und Benny Shaunessy mit ihren Getränken da und konnten nicht einmal einen Tisch für zwei finden.

»Wir sollten uns nicht beklagen«, sagte Benny. »Das ist gut für die Wirtschaft.«

Ein Mann mittleren Alters in einem ausgeblichenen Boating Blazer winkte ihnen vom Ende der Bar aus zu. Er war in Begleitung einer Frau mit einem grauen Lockenkopf, der von einer roten Baskenmütze im Zaum gehalten wurde. Der Mann sah aus wie ein etwas zu fein gekleideter Kommentator eines Ruderduells zwischen Cambridge und Oxford. Die Frau wie eine in die Jahre gekommene Doyenne des Pariser Catwalks.

»Das ist doch Jeremy Melon«, sagte Tom.

»Und Demelza. Ich glaube, sie haben einen Tisch für uns gefunden«, sagte Benny. Er schnappte sich sein Getränk und steuerte durch das Gedränge.

»Da werden gleich vier Plätze frei«, sagte Jeremy, in Richtung einer Gruppe junger Männer nickend, die sich im Aufbruch zu befinden schienen.

»Darling, es ist so wunderbar, dich zu sehen«, sagte Demelza. Sie küsste Tom ausgiebig auf die Wange und hielt ihn dann auf Armeslänge vor sich, um ihn zu betrachten. »Du bist ja riesig geworden. Und siehst absolut umwerfend aus.« Sie ließ sich auf den Platz eines der aufbrechenden Gäste fallen, noch bevor dessen Hintern ganz die Bank verlassen hatte. Dann klopfte sie auf den Platz an ihrer Seite, und Tom quetschte sich neben sie. »Wie lange bist du weg gewesen?«, fragte sie.

»Zwei Jahre. Abgesehen von ein paar Besuchen bei Nan.«

»Zwei Jahre, du lieber Gott!«, seufzte Demelza. »Und du hast dich von einem Entlein in einen Schwan verwandelt. Das ist einfach nicht gerecht, oder, Jeremy? Die jungen Männer kommen einfach so ins Dorf und erinnern uns alle an unseren verzweifelten Absturz in die Klapprigkeit, von unserer schwindenden Libido ganz zu schweigen.«

»Stimmt«, sagte Jeremy.

»Du hast dich überhaupt nicht verändert, Demelza«, sagte Tom lachend.

»Jetzt hat er auch noch das Schmeicheln gelernt«, rief Demelza. »Welche Hoffnung bleibt da den armen Frauen von St. Piran, mit einem solchen Wesen in unserer Mitte? Jeremy! Würdest du uns allen was zu trinken holen?«

Jeremy nahm Toms Glas.

Das war gegen sieben. Oder nicht viel später. Um halb acht holten sie die nächste Runde. Um acht sorgte Demelza für Nachschub. Alle vier suchten in ihren Taschen nach Geld und legten zusammen, und es war genug für eine weitere Runde und dann, erstaunlicherweise, für noch eine. Es schien das Richtige zu sein. Demelza trank Gin mit Tonic aus kleinen Fläschchen, dazu Gurkenscheiben. Jeremy hatte mit Ale angefangen, doch eine Blase mittleren Alters verträgt nur eine gewisse Anzahl Pints, also war er inzwischen auf Scotch mit Wasser umgestiegen. Die jungen Männer tranken Cider.

Es war ein warmer Abend. Manche Gäste verließen die Bar und verteilten sich auf die Tische am Hafen, sobald die Restaurantbesucher gegangen waren. Drei junge Männer aus Porthcurnow, die in einer Ecke gequetscht saßen, fingen an, Shantys zu singen. Eine Frau ihnen gegenüber spielte dazu die Geige.

Wie spät war es jetzt?

Spät. Doch es war Sommer. Es war noch nicht dunkel. In ihrer Ecke der Hummerfischer-Bar waren Tom Horsmith und seine Begleiter bei der sechsten, vielleicht siebten Runde Getränke angelangt, und dieser Zeitpunkt am Abend ist, wie jeder Barmann bestätigen wird, der vielleicht gefährlichste für Gesellschaftstrinker. Sie sind noch nicht bis zur Benommenheit betrunken. Doch die Hemmungen sind nur noch so dünn wie Papier. Zu dieser Zeit werden Meinungen lauter verkündet als sonst. Trinkende (junge Männer ganz besonders) halten sich zu dieser Abendstunde für unverwundbar. Und genau zu dieser gefährlichen Zeit, als die Geigerin gerade eine Pause einlegte, kam ein Mann allein in die Bar und versuchte, Blickkontakt mit dem Barmann aufzunehmen.

»Na, jetzt bin ich erstaunt«, erklärte Tom, dem Neuankömmling zuwinkend, und vielleicht ein wenig zu laut, weil es ihn nicht störte, dass seine Worte an der Bar zu hören waren. »Guckt mal, wer da ist.«

»Wer ist das denn?«

»Niemand Geringeres als der unehrenwerte Versorger der ungewaschenen Massen mit Unwahrheiten und Täuschungen«, sagte Tom. »Mr. Marazion House persönlich. Der Unehrenwerte Montague Causley MP.«

An diesem Punkt unserer Erzählung haben wir eine recht große Schar von Figuren in der Hinterzimmerbar des Petrel versammelt, und es wäre vielleicht hilfreich, sie einmal vorzustellen, bevor es mit dem Rest der Geschichte weitergeht.

Ganz oben auf unserer Liste steht Thomas Horsmith. Tom. Ihn haben wir bereits getroffen. In St. Piran geboren und von seiner Großmutter großgezogen. Nan Horsmith. Bruder von Morwenna und Connor. Ein freundlicher junger Mann. Nicht besonders groß. Nicht besonders gut aussehend. Nicht reich. Nicht weltgewandt. Ein ganz gewöhnlicher junger Mann also. Doch ein Mann mit Feuer. Ein Mann mit Leidenschaft, mit Zuversicht, mit Tatendrang und Selbstvertrauen. Seine Mutter, Kelly, war an Depressionen gestorben, als Tom gerade sechs, Morwenna sieben und Connor vier Jahre alt war. So erzählte Tom es. Sie ist an Depressionen gestorben. Das ist eine Krankheit. Menschen sterben daran. Tatsächlich hatte sie sich eines Abends ins Bett gelegt und eine Handvoll Ecstasy-Pillen und wer weiß wie viele rezeptfrei erhältliche Tabletten geschluckt. Morwenna fand ihren Leichnam. Das war lange her. Keines der Kinder war davon sonderlich gezeichnet. Nicht einmal Morwenna. Tom erinnerte sich kaum noch an seine Mutter. Er erinnerte sich nicht an jenen Morgen. Er erinnerte sich nur an die Trauerfeier in der Kirche von St. Piran, auf dem Hügel oberhalb des Dorfes, an einem Wintermorgen, und an die Möwen, die über dem Grab kreisten.

Toms Vater war offenbar ein Fischer aus Newlyn gewesen und von der Bildfläche verschwunden. Alle drei Kinder nahmen den Namen ihrer Mutter an – Horsmith. Keines von ihnen schien genau zu wissen, wer ihr Vater war oder ob sie überhaupt denselben Vater hatten, und Nan konnte bei den Details nicht weiterhelfen. Vielleicht wusste sie es selbst nicht. Jedenfalls verschwendete keines der Kinder, weder Tom noch Morwenna noch Connor, einen Gedanken daran.

Tom Horsmith also. Ein Jugendlicher an der Schwelle zum Erwachsenenalter. An diesem Punkt der Geschichte studierte er am University College London. Zwei Jahre Studium lagen hinter ihm. Eines noch vor ihm. Geowissenschaften. Ein anspruchsvolles Fach. Doch Tom war laut den Berichten, die uns vorliegen, ein aufgeweckter junger Mann. Vielversprechend. Erfolgreich. London, könnten Sie jetzt denken, ist nicht weit von St. Piran entfernt. Fünf oder sechs Stunden mit der Bahn bis Penzance, eine Stunde mit dem Bus bis Treadangel und dann noch einmal eine Stunde und zwanzig Minuten über den Fußpfad an der Küste bis ins Dorf. Eine langsame Reise, aber keine anstrengende. Warum war Tom nicht zu Hause geblieben und verbrachte seine Semesterferien in St. Piran? Nun, solche Dinge sind oft kompliziert, und das waren sie auch in Toms Fall. Die schlichte Wahrheit lautete, dass er in London gut bezahlte Gelegenheitsjobs fand. In St. Piran weniger. Selbst im Sommer. Sogar während des Semesters verdiente er als Kellner in Covent Garden das Doppelte von dem, was ihm der Job in Kenny Kennets Bistro Beachcomber am Kai eingebracht hätte. Und jedes Pfund, das er in London verdiente, ging direkt an seine Großmutter und seine Geschwister, denn Nan Horsmith konnte aus gesundheitlichen Gründen so gut wie nicht arbeiten. Und so war Tom Student am Tag, Kellner am Mittag und am Abend, Pizza-Bote am Wochenende und gelegentlich Barmann und Gläserspüler, wenn sein Zeitplan es erlaubte. Sein Wecker klingelte um sechs, und jede Minute seines Tages war genauestens eingetaktet und verplant. Um neun stand zum Beispiel eine Vorlesung auf dem Programm, über Deformationsmechanismen in magmatischem Gestein, und eine weitere um zehn zum Thema Ablagerungsmilieus und die Aufnahme von Schichtstrukturen; dann war Zeit für einen sehr schnellen Kaffee mit Freunden, und um halb zwölf rannte er die Charing Cross Road entlang, damit er rechtzeitig für die ersten Mittagsgäste in der Brasserie St. George war. »Für Sie, Madam – die Leicestershire-Blaukäsetarte, geröstete Pastinake, Apfel und Walnuss-Salat, und für Sie, Sir, die geschmorte Haxe vom irischen Lamm mit Portobello-Champignons, Käsetoast und welkem Rucola. Zwei Gläser Medoc und Mineralwasser. Darf’s auch eine Vorspeise sein?« Das brachte ihm bloß acht Pfund Lohn ein, doch in einer Mittagsschicht konnte er problemlos dreißig Pfund Trinkgeld einstreichen und oft mehr, wenn er gut gelaunt und vorzeigbar war und sich von den Gästen wegen seines Cornwall-Akzents aufziehen ließ. Dann zurück zum Campus wegen eines Praxisseminars um halb drei zum Thema Lagerstättenkunde, das den ganzen Nachmittag dauerte, weshalb er nicht mal eine Stunde Zeit hatte, um sich in der Küche seiner Wohnung etwas Essbares zu besorgen, wobei er fast über die Studenten jeder Ethnie und jeden Geschlechts (und ohne) gestolpert wäre, die dort einfach nur abzuhängen schienen. Fünfzehn Minuten für Smalltalk, fünf, um sich ein sauberes Hemd anzuziehen und sich das Lied einer neuen skandinavischen Band anzuhören, das er sich nicht entgehen lassen durfte, dann die Tür seines Zimmers schließen und den Laptop aufklappen. Zwanzig Minuten für E-Mail und Social Media, vierzig Minuten, um sechshundert Worte eines Essays zum Thema Vulkane und ihre Auswirkungen auf das Klima zu tippen, bevor ein Wecker ihm sagte, dass er sofort losmüsse. Los! Sofort! Es war ein Marsch von vierunddreißig Minuten von seiner Wohnung nach Covent Garden. Unterwegs konnte er auf dem Telefon Textnachrichten lesen. Besser sechsunddreißig Minuten einrechnen, falls alle Ampeln rot waren. »Tom! Du bist zu spät!« »Nein, Sir, ich bin genau pünktlich.« Und sieh an. Da kommen die Vor-Theater-Gäste. »Guten Abend. Ich heiße Tom. Ich bin heute Abend Ihr Kellner. Darf ich Ihnen die Speisekarte bringen?«

Tom Horsmith also. Jung. Intelligent. Willensstark. Hart arbeitend. Alles gute Eigenschaften. Gelegentlich intolerant, ein wenig vorschnell in seinem Urteil, mit oftmals kurzer Lunte. Vielleicht weniger gute Eigenschaften. Doch wer von uns kann schon von sich behaupten, mit neunzehn perfekt gewesen zu sein? Am Tag seines zwanzigsten Geburtstags glich Tom einem ungeschliffenen Diamanten, einem noch nicht abgeschlossenen Projekt, voller Potenzial, und wer konnte schon vorhersagen, welche Tugenden oder Fehler sich noch herausbilden würden?

Die Nummer zwei auf unserer Vorstellungsliste des Streits im Petrel sollte vielleicht der örtliche Naturforscher sein, Dr. Jeremy Melon. Jeremy war zu dem Zeitpunkt neunundvierzig. Er war kein Mann, der die Konfrontation suchte, und so war seine Anwesenheit bei dieser Auseinandersetzung ungewöhnlich. Man könnte sagen, es lag am Alkohol. In aller Regel entschied Jeremy sich für den einfachen Weg. Dreiundzwanzig Jahre zuvor war er davongelaufen und in St. Piran gelandet. Er hatte sich St. Piran nicht ausgesucht. Eines Abends war er einfach in sein Auto gestiegen und gefahren, bis die Straße zu Ende war. Er war Lehrer gewesen – Dozent an einer Universität in Leeds, und, na ja, da hatte es einen Studenten gegeben, einen ziemlich gut aussehenden Kerl, und Jeremy hatte sich ihm etwas zu sehr verbunden gefühlt, und dann kam eines zum anderen und endete damit, dass Jeremy unter Tränen in seinem Auto saß und Richtung Süden fuhr. Im Lauf der Jahre waren die Einzelheiten des Vorfalls glücklicherweise voll und ganz in Vergessenheit geraten, und die Gründe, die ihn hierher ins Dorf geführt hatten, wurden kaum einmal erwähnt. »Niemals zurückblicken«, sagte Jeremy gern. Und das hatte er nie getan. Er hatte eine Art Nische für sich gefunden, schrieb Bücher über Naturgeschichte sowie Beiträge für Enzyklopädien und korrigierte Studentenaufsätze für amerikanische Colleges. Seine Einnahmen waren überschaubar, doch seine Ausgaben ebenso. Er malte Aquarelle von Krabben, Hummern und den Bewohnern der Gezeitentümpel, und Kenny Kennet verkaufte die Bilder in seinem Kunsthandwerksladen am Kai. Er kam also zurecht. Wusste alles, was es zu wissen gab, über Rankenfußkrebse und Napfschnecken, und für Jeremy wäre das Leben vielleicht sehr viel einfacher gewesen, wenn er sich nur Gedanken über diese Meeresbewohner gemacht hätte.

Doch weil das Leben für kaum jemanden von uns eine komplett sorgenfreie Existenz bereithält, hatte der Lauf der Dinge Jeremy Melon mit einem nie versiegenden Quell von Sorgen ausgestattet, und zwar in Form von Demelza Trevarrik. Die beiden gaben ein ulkiges Pärchen ab. Falls sie überhaupt ein Paar waren. Jeremys Vorlieben in Sachen Bettgenossen waren immer recht fließend gewesen, und Demelzas Vorlieben in diesen Dingen waren ähnlich variabel, beeinflusst durch den Hippie-Lifestyle, den sie anstrebte, und ihre Tätigkeit als Autorin von Liebesromanen. »Du musst wissen, ich mache das aus Recherchegründen«, säuselte sie jedem zu, der sich zu so etwas wie einer innigen Umarmung hatte überreden lassen. Demelza war in St. Piran geboren und aufgewachsen, obwohl niemand so genau wusste, wo sie ihre prägenden Jahre verbracht hatte. Von Anfang zwanzig bis fast Ende dreißig war sie von der Bildfläche verschwunden gewesen und manchmal auch später, für ein oder zwei Monate oder sogar die ganze Saison. Doch sie kehrte jedes Mal zurück. »Dieses Städtchen«, sagte sie dann, »das lässt dich einfach nicht los.« Fragen zu ihrer Vergangenheit tat sie mit einem Lachen ab, »viel zu schmutzig, um sich darüber auszulassen«, genauso Fragen wie die, wo sie gelebt habe, »überall, Darling, außer in Truro«, oder ob sie je verheiratet gewesen sei, »du kannst unmöglich erwarten, dass ich mich an jedes Blatt Papier erinnere, auf das ich vielleicht mal meinen Namen gesetzt habe.« Sie lebten nicht zusammen – Jeremy und Demelza –, obwohl ihre Cottages nur einen kurzen Spaziergang voneinander entfernt lagen. Doch man sah kaum einmal einen von ihnen ohne die Begleitung des anderen. Vielleicht hatte Demelza sich dafür entschieden, allein zu leben, vielleicht auch nicht. Und wer wusste schon, was in den Schlafzimmern der beiden Cottages in der Fish Street vor sich ging? Bei solchen Dingen forscht man besser nicht genauer nach.

Eine Figur noch, dann sind wir fertig mit unserer Vorstellungsrunde. Benny Shaunessy. Toms Freund. Ungefähr gleich alt. Aber so anders als Tom, wie es unterschiedlicher in diesem Dorf nicht hätte sein können. Während Tom inzwischen beinahe zum Londoner geworden war, fast schon ein city boy, der sich auf den Straßen von Soho genauso wohlfühlte wie in den Gassen von St. Piran, hatte Benny nur selten einen Grund gehabt, weiter als bis nach Treadangel zu reisen. Er war der Sohn eines Fischers und der Enkel von Fischern, und das Meer war in seine DNA einprogrammiert. Würde man die Geschichte seiner Familie zurückverfolgen, dann würde man schon zu Noahs Zeiten auf Shaunessys in Booten stoßen, die ihre Netze einholten. Während Tom schlaksig war, war Benny untersetzt und stämmig. Während Tom rastlos war, war Benny entspannt. Er strahlte Gelassenheit aus. Den ganzen Tag konnte er am Steuer stehen und langweilte sich nicht eine Sekunde. Tom dagegen würde es schon nach zehn Minuten nicht mehr aushalten. Seit ihrem fünften Lebensjahr waren sie in die gleiche Klasse gegangen, erst in der Grundschule und dann auf der Gesamtschule in Treadangel, aber da, als die Schule sich zum ersten Mal wie etwas Ernstes anfühlte, hatte sich eine Lücke zwischen ihnen aufgetan. Doch zwischen Freunden, zwischen besten Freunden, sind solche Dinge kaum von Belang. Tom verbrachte mehr Zeit mit seinen Büchern als Benny. Das war der simple Unterschied. Benny betrachtete durch das Fenster des Klassenraums die Welt. Er sah Amseln, die in den hohen Ästen der Hainbuche nisteten. Er folgte dem Flug der Möwen, bis sie über Piran Head aus seinem Sichtfeld verschwanden. »Benjamin Shaunessy, wärst du so nett und würdest uns mit deiner Anwesenheit beehren?«, sagte die Lehrerin dann. Doch das war anstrengend. In seinem Kopf konnte Benny immerzu das Meer hören. Er konnte die Bewegungen der Wellen unter dem harten Schulstuhl spüren. Das Heben und Senken des Ozeans. Er konnte die Gischt riechen. Und so fiel Benny nach und nach zurück, in kleinen, kaum wahrnehmbaren Schritten, während Tom immer weiter davonzog. Doch es spielte keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Bildung ist nur eine Möglichkeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt viele andere. Und wer hat je vom Bücherlesen auf See gehört? Und die Bruderschaft, die man erlebt, wenn man einen Freund seit Kindertagen hat, übersteht jede Kluft. Einen treueren und loyaleren Freund als Benny Shaunessy hätte Tom in der Stadt nicht finden können. Manchmal vergingen Monate, ohne dass sie sich sahen, doch fünf Minuten mit einem Glas Cider in Jacob Anderssens Pub reichten aus, um alle Entfremdung zu beseitigen, die wegen der räumlichen Trennung manchmal entsteht. Sie waren Freunde. Das reichte vollkommen. Benny würde auf dem Boot seines Vaters arbeiten. Jeder wusste das. Tom Horsmith würde an die Universität gehen und andere Möglichkeiten finden, um Geld zu verdienen, bis er eines Tages vielleicht, unzufrieden und enttäuscht, nach St. Piran zurückkehrte. Vielleicht auch nicht. Doch so oder so, ihre Freundschaft würde bestehen, und wenn man neunzehn ist, wen stören solche Dinge überhaupt? Wenn es ein warmer Abend ist, die Runde fröhlich und der Cider stark? Na also.

Hier sind wir nun. In der Hummerfischer-Bar des Stormy Petrel Inn, und es war ungefähr zehn oder elf oder irgendwas dazwischen. Es hing dort keine Uhr. Die Geigerin hatte eine Pause eingelegt und war irgendwohin verschwunden. Der Abend näherte sich seinem Ende.

Benny hatte ein neues Telefon und zeigte es Tom. »Ich mach mal ein Foto«, sagte er gerade.

Und in diesem Augenblick kam ein Mann von draußen in die Bar.

»Na, jetzt bin ich erstaunt«, sagte Tom. »Guckt mal, wer da ist.«

Der Neuankömmling blickte sich um, um herauszufinden, wer über ihn gesprochen hatte.

»Wer ist das denn?«, fragte Jeremy.

»Niemand Geringeres als der unehrenwerte Versorger der ungewaschenen Massen mit Unwahrheiten und Täuschungen«, sagte Tom. »Mr. Marazion House persönlich. Der Unehrenwerte Montague Causley MP.«

So fing es an. Wenn es doch nur nicht halb elf gewesen wäre. Wenn sie doch nur nicht genug Geld für eine weitere Runde gehabt hätten. Wenn Tom doch nur auf der anderen Seite des Tisches gesessen hätte.

Wenn, wenn. Hätte, hätte.

Monty Causley schien aufgrund der Beleidigung zu wachsen, er reckte den Hals wie eine verärgerte Gans. Einen Moment lang erstarrte er in dieser Position, die Lippen geschürzt, das Kinn vorgestreckt, die Augen funkelnd. Vielleicht wägte er seine Optionen ab. Sollte er die Bemerkung ignorieren? Oder sollte er reagieren?

Die Zeit verging jetzt langsamer. Eine merkwürdige Stille breitete sich vom Epizentrum der Bar aus, so dass auch die anderen Feiernden, die die Beleidigung gar nicht gehört hatten, plötzlich verstummten. Das Lachen einer Frau in einer hinteren Ecke klang nun seltsamerweise wie eine Störung. Causley fixierte Tom mit seinem Blick. Jetzt gab es keinen Weg zurück. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Man kann von einem Kneipenstreit nicht in Würde zurücktreten. Nicht so kurz vor dem Ende des Abends.

»Das ist eine sehr ernste Anschuldigung«, sagte Causley kühl. »Einen Mann einen Lügner zu nennen. Ins Gesicht. Haben Sie irgendwelche Beweise, um Ihren Vorwurf zu konkretisieren? Oder ist das Ganze einfach bloß üble Nachrede?«

»Das Wort Lügner hat er eigentlich nicht benutzt«, sagte Demelza.

»Nun, ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass der Ausdruck Versorger mit Unwahrheiten und Täuschungen ein Synonym des Wortes Lügner ist«, sagte Causley. »Also läuft es auf dasselbe hinaus. Entweder muss er es beweisen oder seine Behauptung zurücknehmen, sonst sehen wir uns vor Gericht wieder.«

Drohungen, die schwüle Luft, Selbstgerechtigkeit und Cider. Eine tödliche Kombination. Tom erhob sich von seinem Platz.

»Tom, nicht …«, sagte Benny.

»Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, weil ich ein Synonym benutzt habe«, sagte Tom, »wenn ich eigentlich ein viel direkteres Wort hätte verwenden sollen.« Er zeigte mit dem Finger auf den Politiker, drehte sich halb um und wandte sich an die anderen Gäste der Bar. »Das ist der Abgeordnete, der uns eine tägliche Busverbindung nach Treadangel versprochen hat. Hat schon mal jemand einen Bus in St. Piran gesehen?« Er hob die Augenbrauen. »Eine Lüge also. Das ist der Abgeordnete, der uns gesagt hat, er werde die Ausfuhrzölle für Fisch aufheben, der von Cornwall nach Europa verkauft wird. Hat er das getan?« Er wandte sich wieder Causley zu. »Haben Sie? Nein. Eine Lüge. Und Mr. Causley, war es nicht so, dass Sie uns versprochen haben, wenn Ihre Partei gewählt wird, wird das Krankenhaus in Treadangel nicht geschlossen? Sie sind jetzt seit drei Jahren an der Macht. Das Krankenhaus wurde im Februar dichtgemacht. L.Ü.G.E. Sie haben uns Steuererleichterungen für landwirtschaftliche Betriebe versprochen. Sie haben uns Küstenbefestigungen an den Klippenpfaden versprochen. Sie haben einen großen Investitionszuschuss für Cornwall Süd versprochen. Höre ich ein L?«

»L«, erwiderten einige Stimmen in der Bar.

»Höre ich ein Ü?«

»Ü!« Diesmal lauter, weil die Gäste des Petrel verstanden hatten.

»Höre ich ein G?«

»G!«

»N?«

»N!«

»E?«

»E!«

»R?«

»R!«

»Und was ergibt das?«

»LÜGNER!«, brüllten die Gäste.

»Da habt ihr euer Synonym für Mr. Montague Causley«, sagte Tom und deutete mit einer schwungvollen Handbewegung auf die versammelte Menge. »Wollen Sie jetzt die gesamte Bar verklagen?«

Causley wirkte verdattert. »Keine dieser Anschuldigungen ist fair«, protestierte er. »Das waren keine Lügen.«

»Ach nein?« Tom genoss die Unterstützung der Menge sichtlich. »Was denn dann?«

»Das waren Ziele«, sagte der Abgeordnete. »Es waren Themen, für die ich zu kämpfen versprochen habe. Themen, für die ich gekämpft habe