Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Meister des Grauens

- Sprache: Deutsch

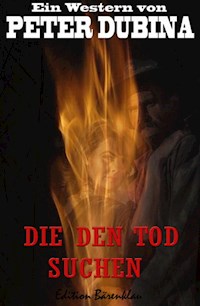

"Ich zitterte am ganzen Leib, aber nicht vor Kälte, sondern vor Erschöpfung. So, wie nur ein Mensch zittern kann, der vor allen Dämonen der Hölle geflohen ist und schließlich nicht mehr die Kraft hat, sich noch weiter voranzuquälen." Er hat alles vergessen: seinen Namen, sein Leben und den Grund, der ihn hierher geführt hat. Nur eine seltsame Erinnerung brennt wie Feuer im Kopf des Mannes, der in der Nähe von Rom zu sich kommt: das Bild einer schönen Frau, die in Todesgefahr schwebt. Eine blonde Schönheit, die er liebt und deren Name Lucrezia ist… Lucrezia Borgia. Aber wieso hat er diese unerklärlichen Gefühle für eine Frau, die vor 500 Jahren gelebt hat – und welche dunklen Schatten aus der Vergangenheit drohen ihn in der Gegenwart einzuholen? Abgründige Horror-Spannung vom Meister des dunklen Thrillers. Jetzt als eBook: "Der Fluch der Borgias" von Peter Dubina. dotbooks – der eBook-Verlag. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Er hat alles vergessen: seinen Namen, sein Leben und den Grund, der ihn hierher geführt hat. Nur eine seltsame Erinnerung brennt wie Feuer im Kopf des Mannes, der in der Nähe von Rom zu sich kommt: das Bild einer schönen Frau, die in Todesgefahr schwebt. Eine blonde Schönheit, die er liebt und deren Name Lucrezia ist … Lucrezia Borgia. Aber wieso hat er diese unerklärlichen Gefühle für eine Frau, die vor 500 Jahren gelebt hat – und welche dunklen Schatten aus der Vergangenheit drohen ihn in der Gegenwart einzuholen?

eBook-Neuausgabe Februar 2014, Oktober 2025

Copyright © der Originalausgabe 1981 BASTEI-VERLAG, Gustav H. Lübbe GmbH.

Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von sellingpix/shutterstock.com.

eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (lj)

ISBN 978-3-95520-531-7

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Peter Dubina

Der Fluch der Borgias

Horror-Thriller

Gleich damals klagte man, er (der Borgia-Papst Alexander VI., 1492 - 1503) bahne dem Antichrist den Weg. Er sorge für die Erfüllung des satanischen, nicht des himmlischen Reichs.

Aus »Die Päpste« von L. v. Ranke; ausgewiesen als Auszug aus der »Chronik Sanutos«.

Cesare Borgia wurde gefürchtet wegen seiner berüchtigten Kerker und Folterkammern in der päpstlichen Engelsburg zu Rom. Es ging das Gerücht, daß er dort nicht selten vier bis fünf Gegner am Tag beseitigte.

Aus »Die Renaissance« von J.R. Hale.

Kapitel 1

Ich tauchte aus einer Hölle des Grauens und der Angst auf, wie ein Fisch, der durch die schwarzen Wasser einer uferlosen, gespenstischen, toten See langsam zum Licht emportreibt. Dann – mit dem Einbruch von greller Helligkeit und Geräuschen in das schreckliche Dunkel, das mich umgab – öffnete ich die Augen und fand mich auf Händen und Knien im Schlamm einer unbefestigten Straße liegend. Es war Nacht. Kalte, windgepeitschte Regenschauer trafen mein Gesicht. Ich zitterte am ganzen Leib, aber nicht vor Kälte, sondern vor Erschöpfung. So, wie nur ein Mensch zittern kann, der vor allen Dämonen der Hölle geflohen ist und schließlich nicht mehr die Kraft hat, sich noch weiter voranzuquälen.

Zwei riesige, glühende Augen starrten mich aus der Dunkelheit heraus an. Es dauerte mehrere Sekunden, bis ich erkannte, daß es sich um Autoscheinwerfer handelte. Sie waren kaum drei Meter von mir entfernt.

»Sind Sie betrunken, oder wollten Sie Selbstmord begehen?« herrschte eine Stimme mich an. »Sie wären mir beinah in den Wagen hineingerannt. Wenn ich nicht so schnell gebremst hätte, wären Sie jetzt tot.«

Der Mann, der wütend auf mich einsprach, stand neben mir. Aus den Augenwinkeln heraus konnte ich seine schlammbespritzten Schuhe sehen. Ich hob mühsam den Kopf. Als er mein Gesicht im harten gelben Scheinwerferlicht sah, veränderte sich der Klang seiner Stimme.

»Großer Gott!« murmelte er erschrocken. »Sie sehen ja schlimm aus. Was ist mit Ihnen geschehen? Sind Sie krank, oder hatten Sie einen Unfall?«

Er griff mir unter die Arme und half mir aufzustehen. Ich war so schwach, daß ich in die Knie knickte und sofort wieder hingefallen wäre, wenn er mich nicht gestützt hätte.

»Wer sind Sie, und woher kommen Sie? Was suchen Sie nachts und allein in dieser verlassenen Gegend?« fragte er.

Ich öffnete den Mund, um zu antworten, doch dann hielt ich inne. Seine Frage klang in meinen Ohren wie ein Ruf, den jemand in einen finsteren Raum schickt, aus dem kein Widerhall zurückkommt Und wie ein betäubender, schrecklicher Schlag traf mich die Erkenntnis, daß ich weder wußte, wer ich war, noch, wo ich mich befand. Panik durchzuckte mich wie eine jäh auflodernde Flamme.

»Ich – ich weiß nicht«, brachte ich hervor, wobei mir meine Stimme kaum gehorchen wollte. »Ich kann mich an nichts erinnern, nicht einmal an meinen Namen. Wer bin ich? Wo bin ich?«

»Sie scheinen Engländer oder Amerikaner zu sein, soviel verrät mir Ihre Sprache. Und Sie befinden sich in Italien, in der Nähe von Rom«, antwortete der Mann, der mich stützte. »Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Haben Sie denn gar keine Erinnerungen mehr an die Vergangenheit?«

Ich starrte ihn an und schüttelte den Kopf. Meine Angst wuchs ins Unermeßliche. Es war schrecklich, vor einem absoluten Nichts zu stehen, wie am Rand eines Abgrunds. Nicht zu wissen, wer ich war. Ich wollte mich erinnern. Aber gleichzeitig fürchtete ich mich auch wieder davor, um die Erinnerung zu ringen. Denn wenn ich meinen Fuß erst in die Dunkelheit hineinsetzte, die meine Vergangenheit umgab, und dabei keinen sicheren Boden fand, würde ich in einen Abgrund des heulenden Wahnsinns stürzen, aus dem ich vielleicht nie wieder auftauchen könnte. Deshalb klammerte ich mich an meine gegenwärtige Existenz, wie sich ein Ertrinkender an den geringsten Halt klammern mochte, um nicht unterzugehen.

»Vielleicht haben Sie einen Ausweis oder irgendwelche persönlichen Papiere bei sich«, sagte der Fremde, der meine panische Angst gefühlt haben mußte. Ich griff in meine Taschen, aber sie waren leer.

Jetzt hörte ich Autotüren schlagen, und zwei weitere dunkle Gestalten tauchten in den Lichtkegeln der Scheinwerfer auf. Eine davon war eine Frau. Ich konnte ihr offenes Haar im Wind flattern sehen.

»Ist der Fremde verletzt?« fragte sie.

»Es sieht nicht so aus. Aber er scheint sein Gedächtnis verloren zu haben. Er erinnert sich an nichts, weiß nicht einmal, wer er ist. Vielleicht steht er unter einem Schock«, antwortete der Mann, der mich aufrecht hielt.

»So etwas kann man erst nach einer eingehenden Untersuchung mit Bestimmtheit sagen«, erwiderte die Frau. »Vielleicht hat er bei einem Sturz eine Kopfverletzung erlitten. Manchmal reicht schon eine, schwere Gehirnerschütterung aus, um einen Gedächtnisverlust zu bewirken. Der Mann sieht wirklich schlimm aus. Wer weiß, wie lange er schon durch die Nacht irrt. Wir müssen ihn zu einem Arzt bringen.«

»Es ist schon zu spät, um, ihn noch heute nacht nach Rom zu schaffen«, sagte der zweite Mann. »Nehmen wir ihn doch mit nach Schloß Maligno. Morgen können wir dann überlegen, was weiter mit ihm geschehen soll. Vielleicht leidet er nur unter einem zeitweiligen Gedächtnisschwund und kann sich morgen wenigstens wieder an Bruchstücke seiner Vergangenheit erinnern. Professor, helfen Sie mir, ihn auf den Rücksitz des Wagens zu schaffen, bevor wir alle bis auf die Haut durchnäßt werden. Elizabeth kann sich um ihn kümmern, wenn er erst im Auto sitzt.«

Auf die beiden Männer gestützt. schaffte ich die paar Meter bis zum Wagen. Die Frau öffnete die Tür, und ich sank auf dem Rücksitz zusammen. Zu der Angst, die mich beherrschte, kam jetzt noch eine kalte Übelkeit. Schweiß brach mir am ganzen Körper aus, und ich zitterte wie im Schüttelfrost.

Die Frau stieg zu mir auf den Rücksitz. Die beiden Männer nahmen die Fahrer- und Beifahrersitze ein. Autotüren wurden zugeschlagen, dann sprang der Motor an, .und der Wagen setzte sich mit leichtem Schaukeln auf der unbefestigten Straße in Bewegung.

Die Frau, deren Gesicht ich im schwachen Lichtschein des Armaturenbretts nur schemenhaft erkennen konnte. trocknete mein Gesicht mit einem Taschentuch, dann tastete sie mit ihren Fingern durch mein Haar hindurch meinen Kopf bis zum Nacken hinunter ab.

»Tut das weh?« fragte sie. Ich konnte nur den Kopf schütteln, denn die Übelkeit würgte mich und schnürte mir die Kehle zu, so daß ich kein Wort hervorbrachte.

»Sie haben recht, Professor«, sagte sie zu einem der beiden vorn sitzenden Männer. »Er weist keine sicht- oder fühlbare Verletzung auf, die den Gedächtnisverlust bewirkt haben könnte. Aber sehen Sie sich sein Gesicht an. Es wirkt wie eine Maske des Grauens, Dieser Mann muß etwas Entsetzliches erlebt haben. Einen schweren psychischen Schock, der ausreichte, um sein Erinnerungsvermögen auszulöschen. Ich möchte wissen, was so zerstörerisch, so teuflisch auf den Geist und die Seele eines Menschen einwirken kann, daß es sie gleichsam zersprengt und ihre Bruchstücke in vielleicht dauernde Finsternis hüllt.«

Während sie so über mich sprach, saß ich da und versuchte mit aller mir verbliebenen Kraft, mein schwindendes Bewußtsein festzuhalten, das mir immer wieder zu entgleiten drohte. Es war seltsam, aber ich hatte das unbestimmte Empfinden, daß die immer näher kommende Bewußtlosigkeit eine Art Schutz war, die mein Unterbewußtsein über mein waches, aber schwer verletztes Bewußtsein breiten wollte, um es vor einer möglicherweise tödlich wirkenden Erkenntnis zu bewahren. Die Worte der Frau hatten irgendetwas in mir berührt – ich vermochte nicht zu sagen, was es war –, das jenseits der Dunkelheit des Vergessens auf mich wartete. Wenn ich mich daran erinnerte, würde das lauernde Grauen vielleicht den letzten Rest meiner dem bewußten Willen unterworfenen Persönlichkeit zerstören. Ich fühlte die Krallen der Angst, gleich Eisdolchen, immer tiefer in mein Inneres dringen. Und ich war dieser schrecklichen Furcht hilflos ausgeliefert ...

Kapitel 2

Ich mußte zeitweilig die Besinnung verloren haben, denn ich kam plötzlich zu mir, als der Wagen über eine Schwelle holperte. Im kreidigen Licht der Autoscheinwerfer sah ich ein weit geöffnetes Tor, das mir aus einer hohen Mauer entgegengähnte. Ein sich unwillkürlich aufdrängender Vergleich erschreckte mich: Es sah aus wie das Tor, zur Hölle. Ein steinerner Greif – halb Adler, halb Drache – wölbte seine Fledermausflügel über dem Torschlund. Seine Krallen, die eine Wappentafel festhielten, leuchteten im Scheinwerferlicht für Sekunden rot auf, als wären sie in Blut getaucht. Dann rollte der Wagen über eine wuchtige Steinbrücke und durch das finstere Torgewölbe in einen düsteren, nur gelegentlich von fernem Wetterleuchten erhellten Schloßhof.

Ich war nicht imstande, mir Gedanken darüber zu machen, wohin ich geraten war. Mehr und mehr von Schwäche überwältigt, war es mir nur mit der Hilfe der beiden Männer möglich, aus dem Auto auszusteigen, In dem Moment, als eine trübe elektrische Beleuchtung im Schloßhof anging, hörte ich ganz deutlich eine Stimme sagen: »Du hast die Macht Satans zunichte gemacht, und dafür mußt du sterben – sterben – sterben ...«

Die Worte schienen von den dunklen, vom Verfall gezeichneten Mauern ringsum widerzuhallen. Ich hob mühsam den Kopf. Doch keiner meiner beiden Helfer schien gesprochen zu haben. Wieder schüttelte mich ein Kälteschauer, und eine Angst, die ihre Wurzeln im leeren Dunkel meiner vergessenen Vergangenheit schlug, quälte mich. Denn mir schien, ich hätte diese Stimme und die Worte, die sie sprach, schon einmal gehört: irgendwann, irgendwo – gestern oder vor Jahrhunderten.

Ein älterer, grauhaariger, aber athletisch gebauter Mann trat auf uns zu, Er hielt eine Stablampe in der Hand. Als ihr Lichtkegel auf mich fiel, veränderte sich der Ausdruck auf seinem scharfgeschnittenen, von tiefen Falten durchzogenen Gesicht. Unwillkürlich durchzuckte mich der Gedanke: So sieht man keinen Fremden an, dem man zum ersten Mal begegnet. Dieser Blick verrät ein Wiedererkennen. Aber wie sollte das möglich sein? Doch bevor ich noch länger im Gesicht des Grauhaarigen nach einer Regung forschen konnte, die mir irgendeinen Hinweis darauf hätte geben können, daß wir einander schon einmal begegnet waren, hielt er die Stablampe – ich wußte nicht, ob aus Versehen oder aus Absicht – so, daß ihr Licht mich blendete und ich den Blick zur Seite wenden mußte.

Meine Begleiter und der Grauhaarige redeten auf Italienisch miteinander, und ich verstand ab und zu ein paar Worte. Ich beherrschte diese Sprache also einigermaßen, was ich vorher nicht gewußt hatte, Dann führte man mich über alte Steintreppen und durch lange, finstere Korridore. Im Inneren des Schlosses schien es kein elektrisches Licht zu geben, denn die Stablampe unseres Führers war der einzige Wegweiser, den wir hatten. Deshalb sah ich nicht viel von den Gängen, durch die wir schritten. Doch sie schienen hoch und leer zu sein, denn das Geräusch unserer Schritte hallte laut aus der Dunkelheit wider.

Unser Führer öffnete eine hohe, holzgeschnitzte Tür mit einem Riegel, dessen schwärzliches Eisen in Jahrhunderten von unzähligen Händen abgewetzt worden war. Ich stolperte über die Schwelle in einen großen, dunklen Raum. Dann flackerte die kleine Flamme eines Streichholzes auf, Glas klirrte gegen Metall, und gleich darauf erhellte das matte rötliche Licht einer Laterne den Raum. Ich sah einen offenen, gähnend leeren Kamin in einer Ecke. An den getünchten Wänden hingen Wandteppiche. Möbel, die durch hohes Alter jeden Glanz verloren hatten – ein Tisch, reichgeschnitzte Stühle, zwei Betten mit Brokatbaldachinen –, standen herum.

Dann fiel mein Blick auf ein Bild an der Wand, gegenüber der Tür. Es zeigte einen Mann in der Tracht des fünfzehnten Jahrhunderts. Er war ganz in Schwarz gekleidet. Sein Gesicht – schön und ebenmäßig in jedem einzelnen Zug, aber in seiner Gesamtheit von einer teuflischen, bösen Grausamkeit – war in so hellen Farben gehalten, daß es aus dem Bild hervorzutreten schien. Der höhnische Blick seiner starren, fiebrig glänzenden Augen, der genau auf mich gerichtet war, schien zu leben und vor Haß zu brennen.

Da verlor ich abermals die Besinnung ...

***

War es ein Traum, oder war es eine unerklärliche, unheimliche Wirklichkeit, in der ich mich wiederfand? Die bedrückende Macht eines Traums schlägt ja einen schlafenden Menschen oft noch mehr in Bann als die Sinneseindrücke, die er im Wachzustand erfährt. Nur ist es im Traum eine andere Art von Bewußtsein, das in uns tätig wird und uns ein Gebiet betreten läßt, welches uns normalerweise verschlossen ist: unser Unterbewußtsein, unsere Seele. Und unsere Seele gleicht oft einer Landschaft des Schreckens.

Ich wußte – trotz des seltsamen Zustandes, in dem ich mich befand – genau, wo ich war: im ersten Geschoß der päpstlichen Engelsburg im Rom. Und ich kannte auch das Datum: Es war die Nacht zum 18. August 1503.

Die Klingen meines Degens und des Stiletts, die ich in den Händen, hielt, waren rot vom Blut der Wächter, die ich vor dem Zugang zu den geheimen Verliesen der Engelsburg niedergekämpft hatte. Ich trug ein geschlitztes Wams und schenkelhohe Stiefel aus weichem Leder. Ein schwerer roter Mantel hing von meinen Schultern. Ich war mir bewußt, daß ich mein Leben aufs Spiel setzte, indem ich in die geheimen Verliese eindrang, denn das war bei Todesstrafe verboten. Aber um mich aufzuhalten, würde man mich wirklich töten müssen, denn ich suchte die Frau, die ich liebte: Lucrezia Borgia.

Ihre Dienerin hatte mich eine halbe Stunde zuvor geweckt, um mir, von Schluchzen geschüttelt und vor Grauen weiß im Gesicht, zu berichten, daß ihre Herrin, ihre Madonna Lucrezia, von vermummten Männern aus ihrem Gemach in der Engelsburg fortgeschleppt und in die geheimen Verliese gebracht worden war.

Diese Verliese – Kerkerzellen und Folterkammern – hatten sich durch die mörderische Grausamkeit und die Blutgier, mit der die Borgia-Sippe, allen voran Papst Alexander VI. und sein Sohn Cesare, Herzog der Romagna und oberster Heerführer der päpstlichen Armee, ihre Feinde verfolgte, foltern und hinrichten ließ, den schrecklichen Ruf erworben, nächst der Hölle der grauenvollste Ort auf der Welt zu sein.

Ich ahnte nicht, was mit Lucrezia Borgia geschehen war. Aber ich fürchtete das Schlimmste für sie, denn ich wußte, daß Cesare nicht davor zurückschreckte, auch Mitglieder seiner eigenen Familie ermorden zu lassen, wenn er sie verdächtigte, ihn an seine zahlreichen Todfeinde verraten zu wollen. Er würde auch das Leben seiner schönen Schwester nicht schonen, falls sie es gewagt haben sollte, ihm zu trotzen. Denn das wahnwitzige Streben Cesare Borgias und seine hündische Gier galten nur einem Ziel: Macht über Menschen zu besitzen, die er allesamt zu seinen Kreaturen machen wollte. Cesares Machtgier kannte keine Grenzen. Wer sich ihm in den Weg stellte, der mußte sterben.

Ich stieg eine abwärts führende Treppe hinunter, die zu den in einem Zwischengeschoß liegenden geheimen Verliesen führte. Durch die mit Eisengittern versehenen Fensterlöcher wehte der Nachtwind herein und ließ die Flammen der Fackeln, die in rußgeschwärzten Eisenringen an den Wänden steckten, tanzen.

Es war eine schlimme Nacht. Papst Alexander VI. lag im Sterben. Zwar war verlautbart worden, das Gelbe Fieber, das aus den Tiber-Sümpfen kam, habe ihn niedergeworfen. Aber sowohl in seiner nächsten Umgebung als auch in den Straßen von Rom hieß es, er sei vergiftet worden. Einer seiner Kardinäle, den er habe ermorden lassen wollen, weil dieser sich ihm nicht gefügig gezeigt hatte, sei ihm zuvorgekommen und habe dafür gesorgt, daß der goldene Pokal mit vergiftetem Wein nicht ihm, sondern durch ein »Versehen« dem Borgia-Papst selbst gereicht wurde. Es gab aber auch Stimmen – selbst innerhalb des päpstlichen Hofstaates –, die hinter vorgehaltener Hand raunten, daß Satan, dem die Borgias ihre Seelen verpfändet hätten, um zu Macht und Reichtum zu gelangen und ihre bösen Instinkte befriedigen zu können, den mit Blut unterzeichneten Vertrag nun den Borgias vorgewiesen habe, um den Lohn für seine Mühe zu fordern: die Seele des Borgia-Papstes Alexander VI.

Ich hatte mich vom ersten Augenblick an, da ich die goldhaarige Lucrezia sah, unsterblich in sie verliebt. Von dieser Stunde an hatte ich gewußt, daß ich der schönen Frau mit Leib und Seele verfallen war. Und nun wollte ich sie vor einem schrecklichen Schicksal bewahren, das ihr – wie ich dunkel ahnte – bevorstand. Oder mit ihr sterben.

Ich sah, daß das Ende der Steintreppe, das ich fast schon erreicht hatte, von rotem, flackerndem Feuerschein beleuchtet wurde, der aus einer offenen Tür fiel. Ich stieg noch zwei, drei Treppenstufen hinab und stand auf der Schwelle einer Folterkammer.

Der Raum, von dessen aus Steinquadern gefügten Mauern schon das Stöhnen und die Todesseufzer von Dutzenden Gefolterter widergehallt haben mußten, war groß und hatte eine hohe, gewölbte Decke. In der offenen Esse loderte ein Feuer, in dem rot- und weiß-glühende Brandeisen lagen. Peitschen, Ketten und andere Folterwerkzeuge hingen an den Wänden.