9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

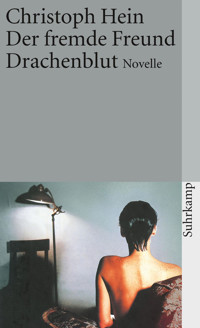

»Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus.« Das ist das Fazit der Ich-Erzählerin, Ärztin an einem Ostberliner Krankenhaus, kinderlos, geschieden. Von einem scheinbar ganz normalen Frauenleben berichtet sie, und doch werden hinter der kühlen, spröden Fassade die Ängste, das Mißtrauen und die Frustrationen sichtbar, die sie gnadenlos von der Welt, von sich selbst, der eigenen Kindheit und von Henry trennen, ihrem Freund, der im selben Hochhaus wohnt und der ihr bis zum Ende fremd bleibt. Schonungslos und suggestiv erzählt Hein von Einsamkeit und Beziehungslosigkeit in der DDR Anfang der achtziger Jahre. Mit der Novelle Der fremde Freund, die 1982 erschien und im Westen ein Jahr später unter dem Titel Drachenblut herauskam, erlebte Christoph Hein seinen literarischen Durchbruch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

»Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos.« Das ist das Fazit von Claudia, Ärztin an einem Ostberliner Krankenhaus, kinderlos, geschieden. Kühl und leidenschaftslos hat sie ihr Leben kalkuliert, es ist so nüchtern wie ihre Einzimmerwohnung. Und auch die Begegnung mit Henry, der im selben Haus wohnt und ihr bis zum Ende fremd bleibt, berührt sie nur kurz. Der Panzer sitzt perfekt. Ihr fehlt nichts. Es geht ihr gut.

Mit der Novelle Der fremde Freund, die 1982 erschien und ein Jahr später im Westen aus Gründen des Titelschutzes unter dem Titel Drachenblut herauskam, erlebte Christoph Hein seinen literarischen Durchbruch. »Ein Bestseller, international. Hier stößt der Leser auf eine Prosa, die sich von keiner Seite ideologisch ausbeuten ließ«, urteilte Hajo Steinert im Deutschlandfunk.

Christoph Hein, geboren 1944, lebt in Berlin. Sein Werk, das mit zahlreichen Literaturpreisen, u.a. dem Schiller-Gedächtnis-Preis, ausgezeichnet wurde, erscheint im Suhrkamp Verlag. Zuletzt veröffentlichte er die Romane Weiskerns Nachlass (2011), Landnahme (st 3928), In seiner frühen Kindheit ein Garten (st 3773) und Frau Paula Trousseau (st 4004).

Christoph Hein

Der fremde FreundDrachenblut

Novelle

Suhrkamp

Umschlagfoto: Jo Ann Callis.

Woman with Wet Hair, 1978

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013

Erstveröffentlichung 1982,

Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski

eISBN 978-3-518-73895-5

www.suhrkamp.de

Am Anfang war eine Landschaft.

Der Hintergrund ein Zypressengrün, ein schmaler Streifen vor kristallen-leuchtender Leere. Dann eine Brücke, sie führt über einen Abgrund, über eine Schlucht, einen tiefliegenden Bach. Beim Näherkommen – weniger ein Laufen, Schreiten, fast wie eine Kamerafahrt – zeigt sich, sie ist brüchig, eine Ruine. Zwei Balken über einem grundlosen Boden. Ich oder die Person, die vielleicht ich selbst bin, zögert. Ich – behaupten wir es – sehe mich um. Mein Begleiter, sein Gesicht bleibt traumverschwommen, ein Mann, sicher ein Bekannter, ein Freund, hebt die Hände. Wir müssen hinüber. Unmöglich ist es uns umzukehren. Wir müssen auf die andere Seite des Abgrunds. In der Tiefe Felsbrocken, Ginsterbüsche und, nur ahnbar, das Wasser. Wir betreten die Brücke. Mich fröstelt. Die ersten drei, vier Schritte begleitet uns noch Brückengeländer, das ich umklammere. Dann endet es, zersplittert, stumpf in die Luft ragend, abrupter Torso. Mein Begleiter stellt einen Fuß auf den Balken und reicht mir die Hand. Er schiebt sich vorwärts, quer zum Balken stehend, einen Fuß wenige Zentimeter vor, den anderen nachziehend. Ich streife die Schuhe ab, greife seine Hand, der linke Fuß ertastet den Boden, den Balken. Seine Hand ist schweißnaß. Er soll mich loslassen, denke ich. Jeder für sich. Aber er hat sich unlösbar in meine Hand gekrallt, läßt sie nicht frei. Ich starre zum Waldstreifen hinüber, unverwandt, um nicht hinunterzublicken. Der Blick in die Tiefe. Ich weiß, wenn ich hinuntersehe, falle ich. Wir stehen am Anfang, und der Balken scheint kein Ende zu haben. Langsam schieben wir uns weiter. Unerwartet eine Bewegung im Hintergrund, eine Veränderung im Zypressengrün. Unerkennbar im Flirren der Luft noch, dann überdeutlich vor der gleißenden Leere. Fünf Läufer kommen aus dem Wald, einer hinter dem anderen. Sie tragen kurze weiße Hosen, und ihre Sporthemden sind mit einem runenartigen Zeichen versehen. Ich will meinen Begleiter darauf aufmerksam machen. Ich rede, ich schreie, aber ich höre nichts. Ich höre mich nicht reden. Die Läufer nähern sich der Brücke. Unserer Brücke. Sie laufen gleichmäßig, mit den eleganten, regelmäßigen Bewegungen von Maschinen. Es sind junge, muskulöse Männer mit offenen, strahlenden Gesichtern, keuchend und doch nicht angestrengt. Erstaunt entdecke ich ihre Ähnlichkeit, es könnten Geschwister sein. Fünflinge, die auf die geborstene Brücke zurennen. Sie sollen anhalten, schreie ich ihnen entgegen. Es bleibt still. Mein Mund bewegt sich tonlos. Es erschreckt mich, daß ich die Gesichter der Läufer erkennen kann. Sie haben nicht das zerfließende Wolkengesicht meines Begleiters. Deutlich kann ich jeden Gesichtszug erfassen, konturiert, markant, Männergesichter. Sie haben die Brücke erreicht. Sie behalten ihr Tempo bei. Auf dem zweiten Balken stürmen sie uns entgegen, an uns vorüber, auf das andere Ufer zu. Ich sehe ihre gleichmäßigen Bewegungen, ihren keuchend geöffneten Mund, doch es bleibt still. Ein tonloser Auftritt. Mein Begleiter hat sich fest an mich geklammert. Seine Fingernägel bohren in meinen Arm. Wir stehen erstarrt. Der Balken, auf dem die Läufer den Abgrund überquerten, zittert noch, wird ruhig. Wir könnten weitergehen. Oder doch besser zurück. Aber für uns gibt es keine Umkehr, wir müssen zur gegenüberliegenden Seite. Und es ist aussichtsloser geworden. Dann verschwinden die Bilder. Ein Nebel oder Grau oder Nichts. Und jetzt kommt der Ton. Die regelmäßigen Tritte der Läufer, wie ein gleichmäßig hämmerndes Uhrwerk. Der wippende Balken, das leise Pfeifen einer Amplitude. Schließlich ein nachhallender, hoher Ton. Bildlos. Asynchron.

Später, viel später, der Versuch einer Rekonstruktion. Wiederherstellung eines Vorgangs. Erhoffte Annäherung. Um zu greifen, um zu begreifen. Ungewiß bleibt seine Beschaffenheit. Ein Traum. Oder ein fernes Erinnern. Ein Bild, mir unerreichbar, letztlich unverständlich. Dennoch vorhanden und beruhigend in dem Namenlosen, Unerklärlichen, das ich auch bin. Schließlich vergeht der Wunsch. Vorbei. Die überwirkliche Realität, meine alltäglichen Abziehbilder schieben sich darüber, bunt, laut, vergeßlich. Heilsam. Und nur der Schrecken, die ausgestandene Hilflosigkeit bleibt in mir, unfaßbar, unauslöschlich.

1

Noch am Morgen der Beerdigung war ich unschlüssig, ob ich hingehen sollte. Und da ich nicht wußte, wie ich mich bis zum Mittag entscheiden würde, nahm ich den Übergangsmantel aus dem Schrank. Es war ein dunkelblauer Mantel, man konnte ihn für schwarz halten, mit einer Pelzschale von Kanin. Es war gewiß kein geeignetes Kleidungsstück für einen Sommertag, aber ich wollte auch nicht die ganze Zeit in einem dunklen Kostüm herumspazieren. Und in einem hellen Kleid auf dem Friedhof zu erscheinen, falls ich mich entschließen sollte, schien mir gleichfalls unpassend. Der Mantel war ein Kompromiß. Falls ich wirklich hingehen würde. Ich legte ihn über den Arm, bevor ich die Wohnungstür verschloß.

Am Fahrstuhl mußte ich warten. Der Offizier aus Frau Rupprechts Wohnung stand zwischen den beiden Türen des Fahrstuhlschachtes. Er drückte unaufhörlich die zwei Knöpfe. Auch er trug einen Mantel über dem Arm, eine Art Regenpelerine für Militärs. Vielleicht gehörte er nicht zur Armee, sondern zur Polizei. Ich weiß die Uniformen nicht zu unterscheiden. Unter der Pelerine ragte eine Tasche hervor, ein Diplomatenkoffer. Er hatte mir zugenickt, als ich kam, und sich dann wieder stumm den Knöpfen des Fahrstuhls zugewandt. Mit der Stiefelspitze klopfte er nervös einen Takt.

Irgendwo in der Tiefe des Schachtes hörte ich ein Rauschen, ein Vibrieren von Stahlseilen, das Versprechen auf eine erwünschte Veränderung, eine Hoffnung, die geduldig macht. Dann erschien das Licht hinter dem kleinen Glasfenster. Der Offizier schob die Tür zurück und stieg in den besetzten Fahrstuhl. Mit dem wulstigen Mantel auf dem Arm drängte ich mich ihm hinterher. Die unbewegten Gesichter wurden abweisender. Eine schweigende Fahrt in die Tiefe. Zweimal hielt der Lift, aber keiner verließ ihn und keiner kam herein. Stumm starrte ich in Gesichter, aus allernächster Nähe, und wurde ebenso stumm und direkt gemustert. Ein Sichkennenlernen mit allen Sinnen, unerwünscht, besonders kränkend für den Geruchssinn.

Unten angelangt, warf ich einen Blick auf die Briefkästen. Es waren nur Zeitungen zu sehen, die Post kam später. Am Schwarzen Brett hing noch die Todesanzeige. Ein Vordruck, auf dem mit blauem Kugelschreiber der Name, der Friedhof und eine Uhrzeit eingetragen waren. Irgend jemand hatte die Karte mit einer Reißzwecke angeheftet. Wahrscheinlich der Hausmeister. Er wird die Todesanzeige mit der Post erhalten haben. Irgendwann wird er über jeden eine solche Anzeige bekommen, über jeden, der hier stirbt. Und das wird, zusammen mit einem reparierten Wasserhahn und einer ins Schloß gefallenen Tür, die er mit einem Schraubenzieher und einer kräftigen Bewegung der Schulter wieder öffnet, der einzige persönliche Kontakt sein, den er mit den Mietern hat.

Ich glaube nicht, daß irgend jemandem diese Anzeige etwas bedeutet. In meinem Haus sterben zu viele Leute. Hier wohnen einfach zu viele alte Leute. Da hängen jeden Monat diese schwarzumränderten Karten im Hausflur, drei, vier Tage lang, bis sie jemand abreißt. Ich glaube nicht, daß Henry hier außer mir jemanden kannte. Er hätte es mir sicher gesagt.

Ich legte den Mantel hinten in den Wagen und fuhr in die Klinik.

Unter meiner Tür lag ein Brief. Der Chef bat mich, mit ihm am Nachmittag zum Bürgermeister zu gehen. Er hatte eine Aussprache verlangt, da die Wohnungskommission der Klinik zwei Zimmer gestrichen hatte. Unser Kontingent an Wohnraum war bislang nie eingeschränkt worden. Wir brauchen die Zimmer für neue Krankenschwestern, die wir aus der Provinz holen. Sie fangen bei uns nur an, wenn wir sie in Berlin mit einem Zimmer versorgen können. Weshalb ich mitgehen sollte, wußte ich nicht. Vielleicht nahm er an, ich sei noch immer die Sozialbeauftragte der Gewerkschaft. Ich hatte die Funktion im vergangenen Jahr abgegeben. Vielleicht wollte er auch nur etwas Unterhaltung. Der Chefarzt war dafür bekannt, daß er gern mit Gefolge auftrat. Ich sollte ihn gleich anrufen.

Viertel nach acht erschien Karla, die Schwester. Wie immer stürzte sie in mein Zimmer und sagte, daß sie sich ein kleines bißchen verspätet habe, ich wüßte ja, die Kinder. Karla verspätet sich jeden Tag ein kleines bißchen und immer mit einem Hinweis auf ihre Kinder. Vermutlich erwähnt sie ihre Kinder in der Annahme, bei mir ein schlechtes Gewissen zu wecken. Sie ist dieser Typ Frau, der unbeirrt an der Mutterrolle festhält. Das kuhäugige, warme Glück, das lassen wir uns nicht nehmen, da weiß man doch, wozu man lebt. Für die Kinder, die für die Kinder leben, die für die Kinder. Offenbar ist die Menschheit einem Zirkelschluß aufgesessen. Die Generationsfolge – ein Ergebnis falscher Prämissen. Der Teufel als Meister der Syllogistik. Das könnte ein hübsches Erwachen geben. Vorerst aber haben wir einen Lebenssinn. Jedenfalls Karla. Sie weiß auch genau, warum meine Ehe geschieden wurde. Sie ist überzeugt, daß mein Mann mich verließ, weil ich ihm keine dicken Kinder in die Welt setzte oder weil ich keinen dicken Busen habe oder weil ich mich nicht schminke.

Als Karla den Kleiderschrank öffnete und meinen Mantel sah, fragte sie, ob ich zu einer Beerdigung gehe. Ich ärgerte mich jetzt, daß ich ihn nicht im Wagen gelassen hatte. Ihre Frage entschied, daß ich am Nachmittag auf den Friedhof gehen werde. Alle Überlegungen waren durch diesen Trampel über den Haufen geworfen. Ich spürte, wie mich der Ärger innerlich verkrampfte. Nun kamen die üblichen Bemerkungen, ein Verwandter, ach, ein Freund, ja, das ist schlimm, war er noch jung, ach, das ist sehr schlimm, wie gut ich Sie verstehe, Sie sehen auch ganz blaß aus. Ich beschäftigte mich mit Akten. Karla zog sich jetzt um. Da im Vorzimmer Kartei und Schränke standen, hatte man unseren Garderobenspind in mein Zimmer gestellt. So mußte sich auch die Schwester hier umziehen, waschen, kämmen. Karla pflegt ihren Körper sehr ausführlich. Sie bringt es fertig, stundenlang im Büstenhalter vor mir herumzuturnen, mit ihren Fingernägeln beschäftigt oder mit irgendwelchen Hautcremes. Einmal sagte sie zu mir, sie sei schwitzig, ein Ausdruck, der mir Übelkeit verursacht. Während Karla sich umzog, rief ich den Alten an. Ich sagte ihm, daß ich am Nachmittag zu einer Beerdigung gehen müsse. Er erwiderte nichts. Ich war erleichtert, daß er nicht versuchte, mir zu kondolieren. Ich sagte ihm noch, daß die neue Kollegin aus der augenärztlichen Abteilung jetzt meinen Gewerkschaftsposten habe. Sie war so neu gewesen, gegen ihre Wahl in diese Funktion hatte sie keine überzeugende Ausrede gefunden. Ich sagte dem Chefarzt, sie sei jünger und hübscher. Er tat entrüstet und sprach von meinem Charme, dem er für immer verfallen sei. Dann legte er auf. Karla ging ins Vorzimmer. Später hörte ich, wie sie die Tür aufschloß und die Patienten aufrief.

Kurz vor dem Mittagessen kam Herr Doyé zu mir. Er ist zweiundsiebzig Jahre alt und Hugenotte. Verheiratet mit einer gelähmten Frau, was ihn aber nicht davon abhält, es regelmäßig mit ihr zu treiben, wie er sagt. Er erzählt gern über sein Sexualleben. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb er wöchentlich hier erscheint. Krank ist er nicht. Er sitzt fünf Minuten bei mir, schwätzt, was er für ein Kerl war und immer noch ist. Dann werfe ich ihn raus, und er setzt sich zu Karla oder ins Wartezimmer, um weiter zu erzählen. In der vorigen Woche brachte er mir einen Lippenstift mit. Er drängte mich, ihn gleich zu benutzen. Als ich ihn herausdrehte, war es ein kleiner, dunkelroter Phallus aus Kunststoff. Er fand das sehr witzig. Er sagte, daß wir zwei ja Bescheid wüßten, uns bräuchte man nichts zu erzählen. Er ist ein schmuddliger, widerlicher und sehr netter Kerl. An manchen Tagen vertrage ich ihn recht gut und höre ihm zu. Manchmal kotzt er mich an, und ich schmeiß ihn schnell raus.

Heute redete er nur über die Beerdigung, zu der ich gehe. Er hatte mit Karla gesprochen, und das dumme Ding hatte es ihm erzählt. Nun wollte er herauskriegen, wie gut ich mit Henry befreundet war und ob ich es mit ihm »getrieben« hätte. Schließlich setzte er sich wieder zu Karla. Karla beklagt sich öfter, daß er sie anfaßt, aber ich bin nicht sicher, daß es ihr mißfällt. Ich denke, sie gehört zu den Frauen, denen gegenüber ein Mann sich alles erlauben kann, einfach weil er ein Mann ist. Jedenfalls werde ich den alten Doyé nicht zurechtweisen, wie es Karla verlangt. Sie ist eine erwachsene Frau und kann für sich selber einstehen. Warum soll ich ihretwegen einen traurigen Alten kränken, der bei uns nur die Zeit totschlagen will, bis das Fernsehprogramm beginnt.

Beim Mittagessen sah ich, daß der Chef die neue Kollegin bereits an seinen Tisch geholt hatte. Er zwinkerte mir von weitem zu und wies auf sie. Ich setzte mich an meinen Platz und löffelte eine Gemüsesuppe. Die Kollegen wußten von der Beerdigung und stellten ein paar Höflichkeitsfragen. Aber eigentlich interessierte es keinen, und wir sprachen bald wieder über das übliche. Einem Kollegen aus der Röntgenabteilung hatte man vor drei Wochen den Wagen gestohlen. Er besaß ihn erst zwei oder drei Monate und hatte ihn für den doppelten Taxwert gekauft. Die Polizei hat ihm erklärt, daß es aussichtslos sei, den Wagen wiederzufinden, und ihn an die Versicherung verwiesen. Und die Versicherung will ihm nur einen Teil des Taxwertes ersetzen. Seit drei Wochen redet er über nichts anderes, und die meisten Kollegen können sich darüber gleichfalls ereifern. Ich glaube, wenn er den Autodieb erwischen könnte, er würde ihn erschlagen. Der hippokratische Eid hat eben seine Grenzen. Wie alles.

Nach dem Essen ging ich mit Anne einen Kaffee trinken. Anne ist drei Jahre älter als ich. Sie war Zahnärztin und mußte den Beruf vor einigen Jahren aufgeben. Ihre Handgelenke neigen zur Entzündung. Sie studierte nochmals und macht nun Anästhesie. Sie hat vier Kinder und einen Mann, der sie alle zwei Wochen einmal vergewaltigt. Sie schlafen sonst regelmäßig und gut miteinander, wie sie sagt, aber ab und zu vergewaltigt er sie. Er brauche das, sagt sie. Scheiden will sie sich nicht lassen, wegen der Kinder und aus Angst, allein zu bleiben. So nimmt sie es halt hin. Wenn sie Alkohol trinkt, heult sie und beschimpft ihren Mann. Aber sie bleibt bei ihm. Ich halte Distanz zu ihr. Es ist anstrengend, mit einer Frau befreundet zu sein, die sich mit ihren Demütigungen abgefunden hat. Ihr Mann, ebenfalls Arzt, ist vierzehn Jahre älter als sie. Nun wartet sie darauf, daß es sich »bei ihm legt«. Senilität als Hoffnung. Es gibt unsinnigere Erwartungen.

Im Café ist Anne ganz Dame. Frau Doktor trinkt ihren Kaffee. Der übliche Flirt mit dem Besitzer. Wenn er ihr die Hand auf die Schulter legen würde, bekäme sie vermutlich Schüttelfrost. Sie präsentierte ihr neues Kostüm, schwarz mit einem lila Schal. Ihr Mann hat es ihr gestern gekauft. Sie erzählte mir, daß es furchtbar teuer war, ihr Mann es aber anstandslos bezahlt habe. Das Geschenk danach. Arme Anne. Vielleicht sollte ich mir das Kostüm ausborgen. Es wäre geeigneter für den Friedhof als der dicke Mantel. Andrerseits, was habe ich mit ihren Vergewaltigungen zu schaffen. Sie hats weiß Gott verdient, daß sies allein trägt.

Sie sprach über eine Dichterlesung in einer Kirche, wo sie in der vorigen Woche war. Wie sie erzählte, hatte man dort heikle Fragen gestellt, und der Dichter habe alles diplomatisch und lustig umgangen. Ich bemühte mich, nicht auf ihren Kuchenteller zu starren. Sie aß bereits das dritte Stück. Wenn ich einen Ton darüber verlieren würde, stünden ihr die Augen sofort voll Tränen. Ich kenn das und vermeid es. Ihr ist nicht zu helfen. Soll sie Kuchen fressen, ihre Figur verträgts.

Wir bestellten noch einen Kognak. Dann verabschiedete ich mich. In der Klinik holte ich meinen Mantel. Karla telefonierte mit einem Patienten und machte mir aufgeregt Zeichen, ich solle warten. Ich signalisierte ihr, daß ich es eilig hätte, und verschwand.

Um die Mittagszeit sind die Straßen leer. Ich konnte schnell fahren. Unterwegs hielt ich an einem Blumenladen und kaufte neun weiße Nelken. Je näher ich dem Friedhof kam, desto beklommener wurde mir. Mir fiel ein, daß ich den ganzen Tag über nicht an Henry gedacht hatte. Trotzdem konnte ich auch jetzt nur das eine denken: daß ich mich seiner erinnern sollte. Ich konnte noch umkehren und nach Hause fahren, meinen Fotoapparat schnappen und irgendwo fotografieren. Ich hatte einen freien Nachmittag, und Henry erwartete sicher nicht, daß ich ihm »das letzte Geleit« gebe. Beerdigungen und Krankenbesuche bei Bekannten waren für ihn so etwas wie fremde Ehestreitigkeiten, die man mit anhören mußte. Sie sind unangenehm und machen passiv. Vertane Zeit. Atavistische Totenkulte. Ein uneingestandenes Spiel mit einer noch immer nicht aufgegebenen Ewigkeit. Oder ein höhnisches Triumphieren: Wer trägt wen zu Grabe. Schließlich, es gibt Beerdigungsinstitute, die es professionell erledigen, optimal. Wozu die persönliche Anwesenheit. Zusammengehörigkeit mit einer Leiche? Woher rührt das Interesse, beim Verbuddeln, Verbrennen dabeisein zu wollen. Zu müssen. Der, den man liebte, ist es nicht. Ich hatte gehofft, Henry würde in Dresden beerdigt werden. Dresden ist weit, die Entscheidung, nicht hinzugehen, wäre mir leichtgefallen.

Der Motor begann zu klopfen. Ich schaltete in den Leerlauf und drückte zweimal das Gaspedal durch. Nicht vergessen, danach tanken zu fahren.

Ich stellte den Wagen in einer Nebenstraße ab, obwohl vor dem Friedhof genügend Parkfläche war. Ein paar Sekunden saß ich unschlüssig im Wagen, gedankenlos. Dann nahm ich die Blumen, den Mantel legte ich über die Schulter.

Schon am Friedhofstor sah ich die Leute. Sie standen vor der Kapelle und warteten. Es waren zwei Gruppen. Wahrscheinlich hatte sich das Beerdigungsinstitut verspätet, und jede Gruppe wartete auf Aufruf und Abfertigung. Augenblicklich wurde mir bewußt, daß ich keinen der Angehörigen Henrys kannte. Zu welcher Gruppe gehörte ich? Bei meiner Abneigung gegenüber Beerdigungen wäre es sehr komisch, an der Totenfeier für eine wildfremde Leiche teilzunehmen. Aber ich wußte nicht, wen ich fragen sollte. Ich wußte nicht einmal, wie ich fragen sollte. Verzeihung, zu welcher Leiche gehören Sie?

Ich hoffte, Henrys Kollegen zu entdecken, ein bekanntes Gesicht als Pfand meiner berechtigten Anwesenheit. Er war nicht zu sehen. Da ich stehengeblieben war, starrten alle zu mir herüber. Das unbehagliche Warten auf Feierlichkeit, die verlegenen, gedämpft geführten Gespräche über den Toten, die Zukunft, das Schicksal, das unbeständige Wetter. Die Möglichkeiten von Konversation sind eingeschränkt, die Unterhaltung wird bereitwillig beim Erscheinen einer neuen Person unterbrochen. Ein erlösender Auftritt, nun kann man schweigend mustern.

Ich holte die Zigaretten aus der Tasche, steckte sie jedoch sofort wieder ein. Asche zu Asche, aber Rauchen ist sicherlich unerwünscht.

Man starrte noch immer zu mir herüber. Offenbar bewegte uns die gleiche Frage: Zu wem, zu welcher Leiche gehöre ich. Sollte ich jetzt grüßen. Wen. Ich ging in das Blumengeschäft, das hinter dem Torbogen lag. Eine Türglocke bimmelte. Der Raum ein feuchtes, gefliestes Rund, Grünpflanzen und weiße Schleifen. Perlenschnüre trennten den Laden von den hinteren Räumen. Durch das Schaufenster sah ich die wartenden Gruppen vor der Kapelle. Die Verkäuferin kam, eine hagere, schwarzgekleidete Frau mit tiefen Falten um den Mund. Eine Notwendigkeit des Geschäfts, die Nähe des Todes.

Sie wünschen?

Sie schaute auf meinen Nelkenstrauß.

Können Sie mir sagen, welche Trauerfeier jetzt stattfindet?

Fragen Sie den Küster.

Ihre Stimme war müde. Sie wußte nun, was sie zuvor ahnte, ich würde nichts kaufen.

Wo kann ich den Küster finden?

Irgendwo da.

Sie zeigte in die Richtung des Friedhofs. Dann ging sie zurück und beobachtete mich, im Perlenvorhang stehend, bis ich den Laden verließ.

Draußen betrachtete ich die Auslagen und überlegte, was ich tun sollte. Vielleicht war ich auf dem falschen Friedhof, vielleicht wurde Henry inzwischen ganz woanders beerdigt. In der Schaufensterscheibe sah ich, daß sich die Kapellentür öffnete. Ich drehte mich um. Ein Mann kam heraus, er war klein und hatte einen gekrümmten Hals. Er sagte etwas, aber ich verstand es nicht. Eine Gruppe setzte sich in Bewegung und verharrte wenige Schritte vor der Kapelle. Ich ging zu ihnen. Als ich den kleinen Mann ansprechen wollte, fragte er mich, ob ich zur »Feierlichkeit Henry Sommer« gehöre. Ich nickte. Er sagte, sie würde in wenigen Minuten beginnen.

Ich stand inmitten einer Gruppe von etwa zwanzig Leuten, die mich nun direkter als zuvor musterten. Ich zog meinen Mantel zurecht und betrachtete abwechselnd meine Blumen und die Schuhspitzen.

Als die beiden Flügel der Kapelle geöffnet wurden, mußten wir zur Seite treten. Vier Männer brachten einen Sarg, hinter dem drei Jugendliche, keiner älter als zwanzig, mit langen, verwilderten Haaren hergingen. Ich betrachtete sie. Einer der jungen Männer bemerkte meinen Blick. Er hob seinen Kopf, sah mir einen Moment in die Augen und grinste mich an. Ich drehte mich weg. Die Flügeltüren gingen zu, um sich gleich danach wieder zu öffnen. Das schwierige Zeremoniell des Todes. Der kleine, verkrümmte Mann wies uns mit einer Handbewegung hinein. Ich ging den anderen hinterher. Vor dem Altar stand der Sarg. Der verkrümmte Mann nahm die Kränze und Blumen ab und legte sie um das Podest. Ein Arrangement, er wog ab, sortierte. Die Kränze zentral, zwei bedruckte Schleifen werden sorgfältig geglättet. Meine Nelken verschwanden irgendwo.

In der ersten Bank saß eine Frau mit zwei Kindern. Sie war Mitte Dreißig. Ich bemerkte, daß sie mich beobachtete, und ging rasch zu einer der hinteren Bänke. Über einen Lautsprecher kam ein leises Knacken, dann hörte man das Rauschen der Schallplattenrille, ein regelmäßig wiederkehrendes Auf- und Abschwellen, ein Flirren der Luft. Dann setzte Orgelmusik ein. Eine Fuge, sehr laut. Der kleine Mann, wohl der Küster, drehte den Ton leiser. Er saß vorn auf einem Stuhl, neben dem Schallplattenspieler. Eine kleine Tür in der Höhe des Altars öffnete sich, und ein Pfarrer kam herein. Er ging zu einem Pult, legte ein Buch darauf und schien dann zu beten. Nach einer Weile hob er den Kopf und sah zum Küster hinüber. Schließlich räusperte er sich verhalten. Der Küster sah auf, stellte behutsam die Musik leiser, nahm den Tonarm von der Platte. Ein leises Knacken beendete die Musik. Dann redete der Pfarrer. Er sprach über Henry. Für einen Moment kam mir der alberne Einfall, er läse Henrys Personalbogen vor, weil er die Absicht habe, ihn einzustellen. Es waren wohlklingende, ausgesuchte, freundliche Worte, die er zu uns sagte, und er hatte eine schöne Stimme. Er sprach die Witwe an. Es war die junge Frau mit den zwei Kindern in der ersten Reihe. Ich fragte mich, ob die Frau die sanfte Stimme des Pfarrers bemerkt. Er hatte eine aufregend angenehme Stimme. Sie strahlte Sicherheit aus und Selbstbewußtsein. Gewiß war er eitel. Ob ein Pfarrer auch seine Frau betrügt? Ich blätterte im Gesangbuch, das auf meinem Platz gelegen hatte. Vorgeschriebene Lieder, vorgeschriebene Gesten. Zu jedem Anlaß das korrekte Verhalten. Der Vorzug jahrhundertealter Tradition. Keine Sorgen mit dem Kostüm. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Tod als Heimkehr. Ich wußte nicht, daß Henry gläubig war. Vermutlich wußte ers auch nicht. Die Korrektur der Überlebenden. Wenn meine Leiche einer indischen Sekte in die Hände fallen sollte, wird sie vermutlich auf eine indische Art zu Staub. Der Küster setzte wieder den Tonarm auf die Platte. Schade, ich hätte dem Pfarrer gern weiter zugehört. Er redet gut, sagte Großmutter, wenn ihr ein Mann gefiel. Er redet gut, der Herr Pfarrer. Er hätte ihr sicher gefallen.

Henrys Frau hielt ihren Kopf gesenkt. Nur ab und zu flüsterte sie den Kindern etwas zu. Vermutlich Ermahnungen. Ich konnte nur ihren Rücken sehen.

Die Musik endete, der Küster schaltete am Plattenspieler. Dann huschte er zu der kleinen Tür, aus der vorhin der Pfarrer gekommen war. Er öffnete sie und winkte. Die vier Männer mit den speckigen Zylindern, die schon den ersten Sarg aus der Kapelle getragen hatten, erschienen und stellten sich auf. Das gekrümmte Männchen räumte eilig die Kränze und Blumen ab. Und während der Pfarrer, sein Buch unter dem linken Arm haltend, zu Henrys Witwe ging, ihr die Hand reichte und flüsterte, hoben die Männer mit geschickten Handbewegungen den Sarg auf und setzten ihn auf die Schultern. Sie gingen ein paar Schritte, dann ließ sie der Küster anhalten. Offenbar etwas wie ein Maître de plaisir der Traurigkeit. Der Pfarrer stellte sich mit der Frau und den Kindern hinter den Sarg. Jetzt erhoben sich auch die anderen Gäste, nahmen ihre Kränze und Blumen und stellten sich auf. Ein Gefolge. Da ich auf der letzten Bank saß, standen bereits alle abmarschbereit, als ich endlich meine Nelken zu fassen bekam. Auf dem schwarzen Tuch wirkten sie vertrocknet. Der Küster hatte die Flügeltüren geöffnet und gab den Sargträgern ein Zeichen.

Der Weg zum Grab schien endlos zu sein. Immer neue Pfade zwischen den Grabreihen schlugen die Sargträger ein. Mir war warm, aber ich wollte den Mantel jetzt nicht ablegen. Dann sah ich das ausgehobene Grab. Der Sarg wurde auf Holzbohlen gestellt, die über der Grube lagen. Danach rollten die Männer Tragegurte aus, zogen sie unter dem Sarg hindurch und legten sie sich über die Schultern. Einer entfernte die Bretter, während er den Sarg mit dem Gurt hielt. Sie ließen ihn langsam in die Erde. Ich hatte mich so aufgestellt, daß ich die Frau beobachten konnte. Sie redete unentwegt auf die blassen Kinder ein. Der Pfarrer führte sie zu einer eisernen Schale mit Erde. Er nahm eine Handvoll und warf sie auf den Sarg. Dann trat die Frau ans Grab, danach die Kinder. Sie stellten sich neben der offenen Grube auf. Wer die Erde hineinwarf, ging anschließend zu ihnen, drückte ihnen die Hand oder umarmte sie.

Ich war verwundert, wie leise die Erde auf den hölzernen Sarg fiel. Es war ein leichtes Rieseln, und ich glaubte, es würde poltern. Erdschollen, die auf den Sargdeckel polterten. Ich hatte das irgendwo gelesen. Meine Hand war schmutzig. Ich wußte nicht, wie ich sie säubern konnte. Es schien mir unpassend, die Hände zusammenzuschlagen. So rieb ich nur leicht die Finger gegeneinander, was wenig half. Als ich Henrys Frau die Hand gab, spürte ich die Erde. Wir sahen uns an. Ihre Augen waren regungslos, ein Blick voll Trauer und Haß, als wollte sie sich mein Gesicht unauslöschlich einprägen. Eine unschöne, verbitterte Frau, die fortgesetzt ihr Leben befragte, um den Schuldigen für so viel Banalität und verblichene Hoffnungen zu finden. Sie wird dich schlagen, sagte ich mir, sie wird dich am offenen Grab ihres Mannes ohrfeigen. Der Gedanke belustigte mich. Mit einer schnellen Bewegung entzog ich ihr meine Hand und ging an den Kindern vorbei. Dann reichte mir der Pfarrer seine Hand. Ich wartete, daß er mir etwas sagen würde, einen belanglosen Satz mit seiner weichen Stimme. Doch er drückte mir nur die Hand und strahlte mich routiniert mitleidig an. Schade, Herr Pfarrer. Wenige Schritte vom Grab entfernt versammelten sich die Trauergäste erneut. Sie warteten dort auf das Ende der Zeremonie, auf die Frau, die Kinder. Ich ging schnell an ihnen vorbei und hoffte nur, mich jetzt nicht zu verlaufen. Ich glaubte, die Blicke der Frau in meinem Rücken zu spüren. Nach einer Wegbiegung nahm ich endlich den Mantel ab und legte ihn über den Arm, wobei ich mich umdrehte. Ich sah nur Gräber und unbewegliche, staubige Bäume.

Dann fuhr ich mit dem Auto ziellos durch die Stadt. Später trank ich in einem Café in der Nähe meiner Wohnung einen Kognak und versuchte, mich an Henry zu erinnern. Ein sakraler Akt, ich meinte, ihm dies schuldig zu sein. Zwei Männer kamen an meinen Tisch und setzten sich. Sie wollten mit mir reden. Sie waren angetrunken. Einer hatte eine dunkelrote Hautflechte auf dem rechten Wangenknochen. Sie bestellten für sich und mich Schnaps. Ich lehnte ab. Ich wollte an Henry denken, an den toten Henry, an eine Beerdigung, an die sanfte, erregende Stimme eines Pfarrers. Dann gab ich es auf.