Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lehmanns

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge, die Jana aus Schlaflosigkeit und Einsamkeit unternimmt, entdeckt sie ein Haus, hinter dessen Fenstern ein sehr schöner Mann allein tanzt. Jana ist fasziniert und beobachtet ihn. Es ist Kai, den sie bei einer zufälligen Begegnung kennenlernt, bei der er sie für einen Mann hält. Jana stellt diesen Irrtum nicht richtig, sodass ihre sich rasch entwickelnde Beziehung auf Lügen und Maskerade basiert. Als Kais früherer Geliebter und Janas Schwester hinzukommen, eskaliert die ohnehin schon brisante Situation… Einfühlsam und packend erzählt Judith Stein in ihrem Debütroman die tragische Geschichte einer jungen Frau, die sich in ein gefährliches Spiel aus Verleugnung, Sehnsucht und Schuld verirrt, aus dem sie nur zu einem hohen Preis wieder aussteigen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

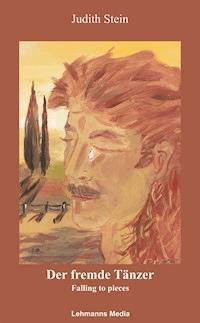

Judith Stein

Der fremde Tänzer

Falling to pieces

Leseprobe

1. Aufl age 2008 © 2008 by Judith Stein Lehmanns Media, Berlin www.lehmanns.de Alle Rechte vorbehalten Umschlagfoto: Judith Stein Lektorat und Layout: Frauke Budig Druck und Bindung: Docupoint Magdeburg Printed in Germany ISBN 13: 978-3-86541-237-9

Für Brigitte, die mir Mut gemacht hat

Alles fing an

Alles fing mit einem nächtlichen Spaziergang an. Es war Juli, von fern wehte Musik herüber, der Wind war warm und böig. Keine Nacht zum Schlafen.

Heißt es nicht, dass in den Sekunden des Sterbens das ganze Leben an einem vorüberzieht, dass es gegenwärtig ist wie der Augenblick des Sterbens selbst? Wenn dies so ist, stimmt mit mir nicht einmal das, denn mein Leben zieht nur ab dem Zeitpunkt an mir vorbei, zu dem das Abenteuer begann, an dessen Ende ich jetzt stehe. An dessen Ende ich jetzt liege.

Nacht ist es auch, aber der Regen und die Kälte machen meinen Körper klamm und reglos, nicht geschmeidig wie in jener Nacht, als die Geschichte ihren Anfang nahm. Das Auto ist von der Straße abgekommen und offenbar mehrere Meter weit auf einen Acker gerutscht. Ich bin herausgeschleudert worden, weil der Sicherheitsgurt gerissen und die Tür auf gesprungen ist. Ich sehe das Auto in zwei oder drei Metern Entfernung, es sieht heil aus. Dummerweise sind alle Lichter aus, sodass von der Straße aus wohl niemand etwas bemerken kann, solange es dunkel ist. Hier kommt aber ohnehin keiner vorbei, ein sehr abgelegenes Gebiet.

Das Radio plärrt. Nachts bringen sie viele Oldies und Kuschelrock. Ausgerechnet jetzt läuft Rock’n Roll von Kevin Johnson und stößt mich zurück in Erinnerungen, die ich nicht ertrage.

Aufstehen will mir nicht gelingen. Ich liege auf der linken Seite und kann mich nicht bewegen. Alle Sinne und der Verstand scheinen zu funktionieren, aber mein Körper gehorcht mir nicht. Die Kälte durchdringt mit der Nässe zusammen alle Kleidung und setzt sich bis ins Knochenmark fort.

Ich versuche zu schreien, höre aber meine Stimme nicht. Höre ich sie nicht, oder schreie ich nicht? Mein Gehirn ist allein auf der Welt übrig geblieben. Aber dann könnte ich doch auch die Kälte nicht mehr fühlen, oder?

Vielleicht sterbe ich ja gar nicht. Vielleicht fängt meine Erinnerung deshalb erst bei jener Nacht an, die mich letztendlich an diesen unglücklichen Ort gebracht hat.

Ich versuche zu schlafen, aber es drängen sich mir immer mehr Bilder auf. Wenn ich schlafen könnte bis zum Morgen, würde mich bestimmt bald jemand finden, ohne dass ich in der langen Zeit des Wartens zu viel Verzweiflung empfinden müsste.

Damals konnte ich auch nicht schlafen. Das lag an der Wärme des Windes und an der Musik, die er herübertrug in mein Zimmer. Ich lebte in dem Fachwerkhaus, das mir eine alte Freundin vererbt hatte mit der Auflage, dort ihre beiden Katzen bis zu deren Lebensende zu versorgen. Schon viele Jahre zuvor, als sie noch nicht sehr krank war und elf Katzen beherbergte, sprach sie von ihrem Testament. Aber ich nahm es nicht ernst, denn erstens schien mir ihr Tod in weiter Ferne, und zweitens wohnte ich mit meiner Familie in einer anderen Stadt. Aber als sie mich dann nach sieben Jahren erneut darauf ansprach, hatte sich meine Lebenssituation grundlegend verändert und ich stimmte ihrem Vorhaben zu. Schon wenige Monate später war sie tot und ich hatte die Verpflichtung, das Häuschen zu beziehen und für die restlichen Tiere zu sorgen. Erst passte mir das gar nicht, denn ich hatte gerade eine eigene Wohnung gefunden und eine neue Arbeits stelle angetreten. Letztere lag glücklicherweise in der Nähe dieses Häuschens, und zwei Tage nach ihrem Tod packte ich meine wenigen Sachen aus und verteilte sie in den Räumen. Die Möbel meiner Freundin übernahm ich ausnahmslos, hatte ich doch so gut wie kein Eigentum.

In der warmen Nacht im Juli lag ich also wach und lauschte auf die Musik. Sie schien von keiner größeren Veranstaltung herzukommen, wie das hier am Rand der Stadt sonst des Öfteren der Fall war. Die Kirmeswiese und ein großer Park lagen zwischen mir und der Stadt, da gab es immer wieder laute und schöne, manchmal nur laute Musik, deren Bässe man mehr fühlte als hörte.

Diese Musik jedoch kam in leisen Wellen, je nach Windstärke. Ich hatte alle Fenster gekippt und konnte weder der Wärme noch den Tönen entrinnen. Auch die beiden alten Katzen waren unruhig, vielleicht erinnerten sie sich an vergangene Jagden.

Schließlich stand ich auf und kleidete mich an, Jeans, kariertes Hemd, Turnschuhe. Meine Haare, die ich damals schulterlang trug, fasste ich mit einem Band zusammen und versteckte sie unter meiner blauen Kappe. So machte ich das immer, wenn ich spät noch rausging. Das tat ich oft, denn der Schlaf war mir nicht wohlgesonnen.

In dieser Nacht hatte ich wenigstens ein Ziel. Ich wollte herausfinden, wer solche Musik machte. Aber es war gar nicht so einfach, die Quelle aufzustöbern, denn die Töne sprangen zwischen den Himmelsrichtungen hin und her und narrten mich. Meine Neugier wuchs. Nun standen hier in der Gegend nicht sehr viele Häuser. Man stelle sich ein Wohngebiet vor, das auf eigentümliche Weise alte, eher kleine und im Fachwerkstil gehaltene Häuser, auch Kotten genannt, mit neuen Einfamilienhäusern kombiniert. Manche der neuen waren ganz aus Holz, das passte eigentlich ganz gut. Die Häuser standen jeweils in kleinen Gruppen, dazwischen noch Äcker und in der Nähe des kleinen Flusses auch Wiesen.

Eine Zeit lang wanderte ich kreuz und quer, derweil dachte ich darüber nach, dass für die Fortbewegungsweise der Töne das Wort mäandern gut passen könnte. Endlich konnte ich so ein schönes Wort mal anwenden!

In meinen Gedanken versponnen, gelangte ich schließlich an den Rand meines Wohngebietes, ziemlich genau dahin, wo die Festwiese begann. Sie war völlig leer und sehr dunkel, denn wenn keine Veranstaltungen stattfanden, war auch keine Menschenseele hier. Zwei der Lampen am Rande des Platzes waren kaputt, eine dritte flackerte.

Mir wurde unheimlich, es verließ mich ganz plötzlich der Mut, und wie schon manches Mal kam mir in den Sinn: Wahnsinn, was du da tust, dich nachts allein herumzutreiben.

Aber das hatte ich schon früh angefangen, ich glaube, mit dreizehn Jahren, und mir war zwar schon eine Menge passiert – aber niemals bei meinen nächtlichen Streifzügen. Die wenigen Male, bei denen ich Opfer wurde, geschahen in scheinbar vertrautem Umfeld, und darum fühlte ich mich draußen bei Nacht nicht selten geschützter als in Räumen. Es war immer gut, wenn man weglaufen konnte. Es war immer gut, wenn Türen nach außen offen standen oder es gar keine gab. Außerdem hätte ich sowieso nichts ausrichten können gegen den Drang, herumzuwandern und mich außerhalb von Mauern aufzuhalten.

Trotzdem war mir merkwürdig unwohl, als ich die leere Festwiese überblickte. Es war Niemandsland, wirkte verkommen und trostlos, sogar in der Dunkelheit.

Ich wandte mich rasch ab und hätte beinahe vergessen, was mich hierher geführt hatte, als mir erneut die Musik ans Ohr drang, diesmal ganz nah. Sie kam aus nördlicher Richtung, das heißt, ich hatte beim Gehen den Festplatz zur Rechten. Ich fiel in leichten Trab und erreichte das einzige Haus, das in dieser abgelegenen Ecke noch zu finden war.

Aber von hier kam die Musik, sodass ich es mir nicht ausreden konnte, in den Garten einzudringen, der das Haus ringsum umgab.

Eindringen ist schon ein passendes Wort, denn der Garten war von einem mindestens eins achtzig hohen, engmaschigen Zaun umgeben. Warum ich nicht auf den Gedanken kam, dass der Zaun den Sinn hatte, Hunde einzusperren, weiß ich heute nicht mehr. Während ich herüberturnte – mit Hilfe eines Baumes, der links vom Eingangstor stand, das natürlich verschlossen war – rührte sich nichts, auch kein Hund. Nicht, dass ich ein unvorsichtiger Mensch wäre. Aber auf manches komme ich nicht so schnell.

Auf jeden Fall gelangte ich ohne Not in den Garten und steuerte die linke Seite des Hauses an, deren Fenster ich zunächst zwar nicht sehen konnte, die aber Licht in den Garten streute. Als ich sie erreicht hatte, schob ich mich zu den großen Fenstern, die offen standen und aus denen die Musik nun laut zu mir herüberwehte. Es war eine Mischung aus Irish Folk und Rock, die mir gefiel, und ich nahm mir vor, den Namen der Band ausfindig zu machen, um mir selbst etwas von ihr kaufen zu können.

Endlich hatte ich eine Position gefunden, von der aus ich den Raum überblicken konnte. Sofort zog mich das, was ich sah, in seinen Bann.

Der Raum war groß und fast leer, er schien lediglich eine große Musikanlage, einen oder zwei Stühle und eine Matratze zu enthalten. Schwaches, aber ausreichendes Licht brannte von einer Stehlampe aus der hinteren rechten Ecke herüber und gab der Szenerie ein schattenhaft-unwirkliches Aussehen.

Einer der Schatten bewegte sich.

Ich sah etwas so unglaublich Schönes, dass ich meine Rolle als Unbefugter, der in ein Fenster schaut, völlig vergaß und mich dem Bann des Schauspiels überließ.

Ein Mann tanzte zu der Musik.

Er war allein im Raum. Er hatte lockiges, schulterlanges Haar mit einem rotgoldenen Schimmer. Außer einer Jeans und Schuhen, die, soweit ich sehen konnte, aus Stoff waren, trug er nichts, auch keine Armbanduhr oder Kette. Seine Augen waren geschlossen. Er bewegte sich in vollkommener Übereinstimmung zur Musik, es sah aus, als brächte er durch die Harmonie und Kraft seiner Bewegungen die Töne hervor. Noch nie in meinem Leben hatte ich etwas so Wundervolles gesehen.

Ich blieb, wo ich war. Vielleicht vergaß ich beim Anblick des tanzenden Mannes mich selbst ebenso sehr wie er sich beim Tanzen vergaß. Und doch ging von seinen Bewegungen eine Konzentration aus, als hinge etwas unendlich Wichtiges von der Vollkommenheit seines Tanzes ab.

Warum erschüttert Schönheit? Sein Körper war schlank, aber nicht dünn, er wirkte nicht einmal durchtrainiert, und er schien auch kein professioneller Tänzer zu sein. Vielmehr war es, als kämpfte er einen Kampf, der nicht zu gewinnen war.

Das war der Moment, als in mir etwas geboren wurde, das ich im Nachhinein nur mit Besessenheit bezeichnen kann. Menschen, die mit mir gelebt haben und die das Unglück hatten, von mir geliebt oder begehrt zu werden, mögen wissen, was ich meine. Aber es hatte mich niemals so getroffen, noch nie, und ich habe schon einige verrückte Dinge getan. Es traf mich wie der Pfeil des Cupido, mir war, als hätte ich zum ersten Mal einen wirklichen Wunsch in meinem Leben.

Nein, es war kein Wunsch, es gibt kein Wort dafür.

Eine tiefe Verzweiflung überfiel mich, aber ich konnte mich nicht vom Anblick des tanzenden Mannes lösen. Offenbar wurde ich Zeuge eines zutiefst persönlichen Vorgangs, ganz sicher hatte ich kein Recht der Welt, hier zu stehen und seine Bewegungen und seinen Körper mit meinen Augen zu verschlingen.

Mir war, als beginge ich ein Verbrechen, aber ich war unfähig, mich aus der Erstarrung zu lösen. Meine Augen hielten mich fest, mein Gewissen hatte mich verlassen.

Als der Mann etwas näher an das Fenster kam, sah ich, dass er weinte. Spuren von Tränen zogen sich über seine Wangen, frische Tränen glitzerten in den Winkeln seiner geschlossenen Augen. Er trug einen kleinen Oberlippenbart, auch dieser schien von Tränen zu glitzern.

So wie ich jetzt hier in der Nässe und Kälte erstarrt auf dem Boden liege und keinen Begriff mehr von Zeit habe, so stand ich vor dem Fenster. Wenn ich alle Geschehnisse, die dieser ersten einseitigen Begegnung folgten, noch einmal durchgehe, finde ich vielleicht den Punkt, an dem ich spätestens hätte umkehren müssen. Umkehren, um nicht in die Katastrophe hinein zu gleiten, die mich bis hierher in die völlige Ausweglosigkeit gebracht hat. Die mich zu einer Verbrecherin gemacht hat. Vielleicht, wenn ich diesen Punkt finde, kann ich rückwirkend meine Schuld anders sehen, kann mir vielleicht verzeihen.

Aber damals, vor dem Fenster, hatte mich sein Anblick so vollkommen unvorbereitet getroffen, dass ich wehrlos war. Wehrlos. Noch schuldlos?

Die Kälte und Nässe spüre ich kaum noch. Gerade fuhr ein Auto auf der Landstraße vorbei, aber natürlich konnte der Fahrer mich nicht sehen. Und so laut ist das Radio auch nicht. Immerhin wurde gerade die Uhrzeit durchgegeben, es ist dreiundzwanzig Uhr dreißig. Das bedeutet, es vergehen noch mindestens sieben Stunden, bis es dämmert. Im Herbst wird es spät hell, und hier fährt so selten jemand lang. Wieso musste ich auch diese verdammte Strecke wählen? Wenn ich nun nie wieder etwas fühlen kann? Müsste ich nicht entsetzliche Schmerzen haben? Warum spüre ich die Kälte nicht mehr? Wenn ich keine Schmerzen mehr fühlen kann, kann ich dann Angst haben? Das hatte ich mir doch sonst mein Leben lang gewünscht: nie wieder Schmerzen und Angst. Und nun? Habe ich mir das etwa gewünscht?

Im Radio spielen sie Hunting high and low von a-ha. Das ist eines der Lieder, die mich, sooft ich sie höre, aus dem Alltag herauskatapultieren. Habe ich ihn geliebt?

Ich glaube nicht. Besitzen wollte ich ihn. Hat man, wenn man liebt, nicht den Wunsch zu beschützen, so zu handeln, dass der andere glücklich ist? Das jedenfalls habe ich sicherlich nicht getan, nichts von dem, was ich tat, hat ihn glücklich gemacht. Aber um so mehr habe ich um ihn gerungen, ich konnte nicht aufhören. Nein, Liebe kann ich das jetzt nicht mehr nennen, obwohl ich es eigentlich bis gestern geglaubt habe. Selbstbetrug. Begehrt habe ich ihn, aber das ist eben nicht das gleiche wie Liebe, so sehr ich es mir auch eingeredet habe.

Aber es war auch der Zufall beteiligt. Allein schuld bin ich nicht. Der Zufall, der es unbedingt einrichten musste, dass wir uns begegneten.

Ende der Leseprobe

***